2022年江苏省中考历史复习专题一中国古代史教案

文档属性

| 名称 | 2022年江苏省中考历史复习专题一中国古代史教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 408.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-26 07:04:30 | ||

图片预览

文档简介

教师课后辅导教案

学习目标 中国古代史总结答题方法 梳理知识点

教学内容

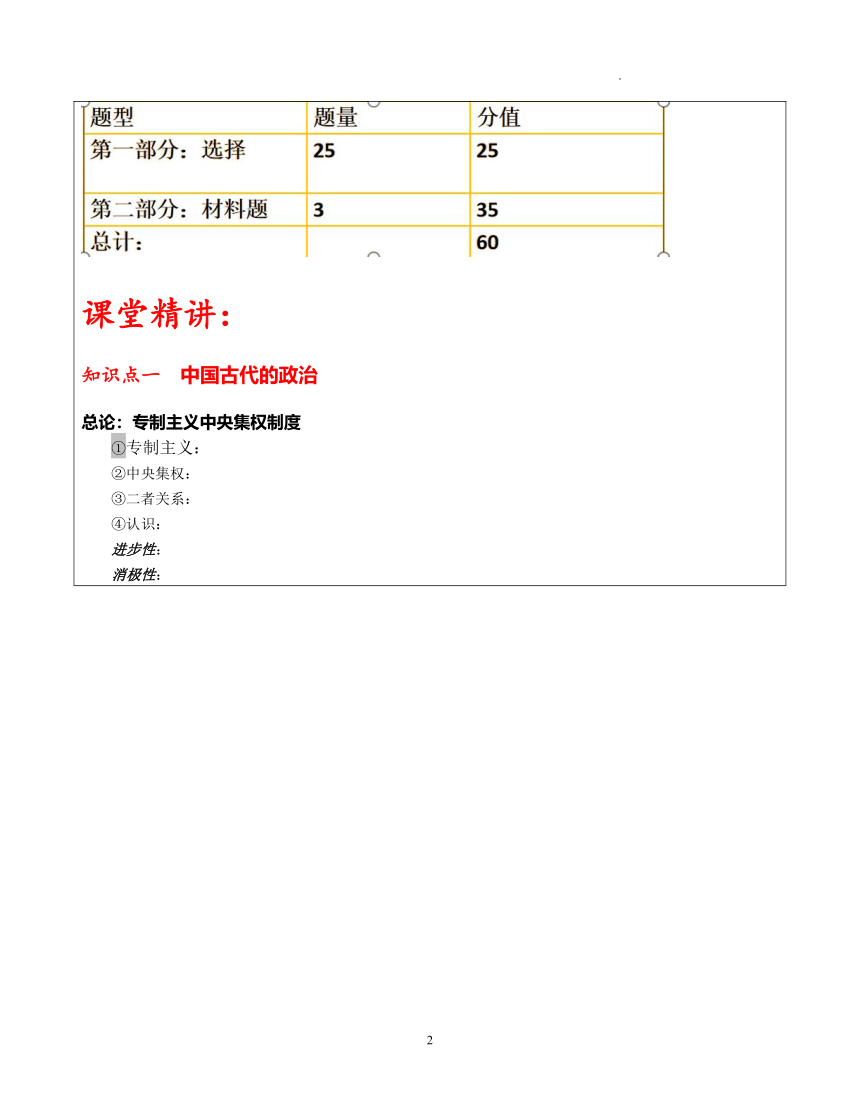

课前小练 : 一.选择题(共20小题,满分20分,每小题1分) 1.文物是发现历史、证实历史的重要史料。下列文物中,能体现河姆渡原始居民生活状况的是( ) A.鱼纹彩陶盆 B.骨耜 C.铁铲 D.筒车 2.吕思勉在《两晋南北朝史》中写道:“魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者……”与材料所反映的现象相关的历史事件是( ) A.张骞出使西 B.商鞅变法 C.文成公主入藏 D.孝文帝改革 3.清朝疆域辽阔,清政府把全国划分为18个省,5个将军辖区,2个办事大臣辖区,其中伊犁将军管辖的主要地区是( ) A.新疆 B.台湾 C.西藏 D.东北 4.有首上海的旧民谣,讲述了清朝260多年的大事,其中与戊戌变法有关的句子是( ) A.吴三桂要去借清兵,顺治帝登基享现成 B.林则徐严禁吸洋烟,忠心报国无人识 C.曾国藩团练起湘乡,淮军还有李鸿章 D.好头颅六个凭空送,菜市街夜夜叫冤魂 中考历史试卷特点: 中考历史是纯笔试,全卷总分60分。 采取市统一命题、开卷、书面作答的方式 和政治合考,试卷是分开的,考试时间为100钟。 注:最近几年历史试卷呈现出内容灵活的趋势,难度一般。 课堂精讲: 知识点一 中国古代的政治 总论:专制主义中央集权制度 ①专制主义: ②中央集权: ③二者关系: ④认识: 进步性: 消极性: 一、中国古代行政制度 中央:三公九卿制→三省六部制→内阁制 地方:分封制、郡县制、郡国并行制、行省制 1、中央行政制度 ①秦朝; 汉承秦制 ②隋 唐 ③宋 ④元朝 ⑤明 清 认识:中央行政制度演变,是为巩固封建统治的需要,逐步加强皇权,削弱相权,是皇权与相权矛盾的产物,其实质是封建专制的逐步加强。 所有制度和政策的终极目的: 维护统治 相关问题 Ⅰ.三省六部制影响(评价): 2、地方行政制度 (1)分封制: (2)郡县制: (3)郡国并行制: (4)行省制度: 认识: 二、中国古代选官制度沿革 (1)奴隶社会: (2)战国时商鞅变法 (3)汉代 (4)科举制: 科举制创立的意义: 认识: 三、中国古代监察制度与法制 1、监察: 2、法制: 四、文化专制政策 秦: 西汉: 明: 中国古代的经济 一、古代农业的发展 1、生产力(劳动工具) 2、水利工程 3、农作物的种植和引进 ⑴农作物的种植: ⑵新品种的引进: 4、封建土地制度的确立和发展 初税亩 商鞅变法 北魏孝文帝创均田制,隋唐沿用, 5、古代重要经济政策 二、古代手工业的发展 1、冶炼铸造 2、纺织业 3、制瓷业 4、造船: 5、手工业: 三、古代商品经济的发展 1、商品经济发展 历史影响: 2、重要的商业城市 3、重要的历史现象 ⑴经济重心的南移: 过程: 转移规律: 原因: 启示: ⑵资本主义萌芽——缓慢发展 ⑶“重农抑商”和“工商皆本”经济思想的比较 随堂检测: 1.(10分)发现历史的规律。唯物史观认为生产力决定生产关系,社会存在决定社会意识。春秋战国时期的历史生动的诠释了这一规律。阅读材料,回答问题。 材料一: 材料二: 材料三:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。有国强者兼州城,而弱者丧社稷。 ﹣﹣《汉书 食货志》 材料四: 当时,各家学派的代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说。它们提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题。各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈的辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短,呈现思想文化的繁荣局面。 ﹣﹣人教版《中国历史 七年级上册》 据材料一回答代表当时我国生产力发展水平的两项重要技术分别是什么。它们的推广促进了哪个阶级的兴起? 材料二“口”中地理位置最东的是哪个诸侯国?最南的是哪个诸侯国? 材料三记述的是哪一历史事件?材料三中“商君”采取了哪些措施?有什么作用? (4)历史上把材料四所述的现象称为什么?对中国古代文化有什么影响? 要点回顾 解题时应恰当处理好“四个关系”: 一是审题和解题; 二是“会做”与“得分”; 三是求快与求准; 四是难题与易题。牢记:“审题要仔细,解题要全面,会做必得分,不求快只求准,先易后难,先简后繁”的考试原则。 温故知新 1、重农固本,是安民之基。农业是国民经济的基础,是关系国计民生的大事。 阅读材料,回答相关问题 材料一 材料二 “马牛布野,斗米不过三四钱。……传闻唐国之风,渠堰不便之处,多构水车。无水之地,以斯不失其利。此间之民,素无此备,动若焦损。宜下仰民间,作备件器,以为农业之资。” ﹣﹣日本“太政府符” 材料三 两宋期间,我国南方和北方的农业都有发展,但南方的发展速度更快,在气候温和、资源丰富的南方,形成了闻名天下的“粮仓”,培育出新的手工行业,出现了世界上最早的纸币,这些事实表明,中国古代经济已经发生了深远的变化。 根据材料一并结合所学知识,说说战国时生产力发展的主要标志是什么? 材料二描述了哪个时代的农业景象,据材料写出这一时代出现的新式生产工具。 根据材料三,概括两宋时我国南方经济发展的表现?如何理解材料中所说“中国古代经济已经发生了深远的变化”? (4)根据以上材料和问题,归纳概括促进我国古代农业经济发展的因素。 2、阅读下列材料: 材料一: 秦王嬴政统一六国以后,采用“皇帝”称号,确立君主至高无上的地位。同时,建立起一整套官僚机构。在中央,设立丞相、太尉、御史大夫。丞相帮助皇帝处理政事,……此后历代王朝基本沿用秦朝开创的中央集权制度。 材料二: 朱元璋夺取政权以后,对功臣严加防范,不就就打开杀戒,……胡惟庸较早投靠朱元璋,后来做了丞相。朱元璋害怕丞相的权力过大,威胁皇权,就借口他谋反,把他杀掉,……(之后)废除实行了1500多年的宰相制度,使六部直接受皇帝指挥。 材料三: 清朝皇帝继承明朝制度,继续加强皇权。雍正时期,中央设立军机处,……军机大臣参与内政外交、军政大计、审理重大案件等机要、并带皇帝拟写谕旨、发布政令。但他们品位不高,不得私自交接官员,日夜轮流在乾清宫旁低矮简陋的平房值班,受皇帝召见,只能跪受笔录。 ﹣﹣以上均摘自初中历史教材(北师大版) 请回答: 材料一体现出的秦朝专制主义中央集权制度的基本内容和本质特征分别是什么? 依据材料二,分析明太祖废除丞相制度的主要原因。 有人认为清朝的军机大臣相当于丞相,请依据材料三判断该说法是否妥当?为什么? (4)综合上述材料,概括指出我国古代政治制度发展的趋势。 课堂练习答案 【分析】本题主要考查春秋战国时期的历史诠释的生产力决定生产关系,社会存在决定社会意识。重点掌握春秋战国时期生产力水平的提高、战国七雄、商鞅变法、百家争鸣的相关史实。 【解答】(1)据材料一“铁制农具”“穿着鼻环的牛尊”可知,代表当时我国生产力发展水平的两项重要技术分别是铁制农具和牛耕。它们的推广促进了地主阶级的兴起。春秋时期,我国开始出现铁农具,到战国时,铁农具使用范围扩大。我国至迟在春秋末年已使用牛耕,战国时期牛耕进一步推广。牛耕是我国农业发展史上的一次革命。铁农具和牛耕的推广,使土地利用率和农作物的产量显著提高,促进了生产力的发展。战国时期,铁农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的实力增强。为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。 (2)战国初年,晋国卿大夫中的韩赵魏三家,瓜分晋国。稍后,齐国大夫田氏,取代了原来的国君,建立田氏齐国,这样就形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七雄并立局面。战国七雄指的是齐楚秦燕赵魏韩,巧记其具体方位的口诀为东南西北到中央。观察材料二的“战国时期黄河、长江中下游地区图”可知,材料二“口”中地理位置最东的是齐国。最南的是楚国。 (3)据材料三“及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。”可知,材料三记述的是商鞅变法。据所学知识可知,材料三中“商君”是指商鞅。公元前356年,秦国推行商鞅变法,其主要措施包括:国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国君直接派官吏治理。经过商鞅变法,使秦国富强起来,国力大增,为以后兼并六国奠定基础。 (4)据材料四可知,历史上把材料四所述的现象称为百家争鸣。春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相争论,形成了“百家争鸣”的学术繁荣局面,历史上把这一时期的不同学派称为诸子百家。百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。 故答案为: (1)铁制农具和牛耕;地主阶级。 (2)地理位置最东:齐国。最南:楚国。 (3)商鞅变法。措施:国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国君直接派官吏治理。作用:经过商鞅变法,使秦国富强起来,国力大增,为以后兼并六国奠定基础。 (4)百家争鸣。影响:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。 【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记春秋战国时期生产力水平的提高、战国七雄、商鞅变法、百家争鸣的相关史实。 温故知新答案 1、【分析】本题主要考查了中国古代不同时期农业发展的原因及表现,要在掌握课本相关知识的基础上,对材料进行深入的分析,从而得出结论. 【解答】(1)材料一是战国时期的两幅图:图一是铁制农具,图二是穿有鼻环的牛尊.反映的是春秋战国时期铁器使用和牛耕的推广. (2)由材料“马牛布野,斗米不过三四钱.…传闻唐国之风,渠堰不便之处,多构水车.无水之地,以斯不失其利.此间之民,素无此备,动若焦损.宜下仰民间,作备件器,以为农业之资.”可知,水车是灌溉工具筒车,筒车是唐朝农民创制的一种能够自动灌溉的生产工具. (3)由材料“两宋期间,我国南方和北方的农业都有发展,但南方的发展速度更快,在气候温和、资源丰富的南方,形成了闻名天下的粮仓,培育出新的手工行业,出现了世界上最早的纸币,这些事实表明,中国古代经济已经发生了深远的变化”可知,两宋期间,我国南方发展快,出现了闻名天下的粮仓,培育出新的手工行业,出现了世界上最早的纸币.两宋时期,江南经济的持续发展,使“中国古代经济已经发生了深远的变化”即我国经济重心已经由北方转移到了南方. (4)本题是开放性题目,言之有理即可,如生产工具的改进,生产技术、耕作技术等的提高;优良品种的引进;国家政策的促进,统治者的重视等,都是促进我国古代农业经济发展的因素. 故答案为: (1)铁器的普遍使用和牛耕的推广. (2)唐朝;筒车. (3)两宋期间,我国南方发展快,出现了闻名天下的粮仓,培育出新的手工行业,出现了世界上最早的纸币;我国经济重心南移. (4)生产工具的改进,生产技术、耕作技术等的提高;优良品种的引进;国家政策的促进,统治者的重视等. 【点评】识记中国古代不同时期农业发展的原因及表现,了解中国古代农业经济发展的因素. 2、【分析】本题考查中国古代的政治制度。考查秦、明、清三朝皇帝处理国家政事的措施及其突出矛盾;秦朝的丞相与清朝的军机大臣的不同之处;注意知识的理解与应用。 【解答】(1)根据材料“秦王嬴政统一六国以后,采用“皇帝”称号,确立君主至高无上的地位。同时,建立起一整套官僚机构。在中央,设立丞相、太尉、御史大夫。丞相帮助皇帝处理政事,……此后历代王朝基本沿用秦朝开创的中央集权制度。”结合所学知识可知,材料一体现出的秦朝专制主义中央集权制度的基本内容:秦朝建立了一整套专制主义中央集权制度,他规定最高统治者称皇帝,国家一切大事,都由皇帝一人裁决,主要官吏由皇帝任免;在中央,皇帝以下设丞相、太尉、御史大夫;在地方,实行郡县制,郡县制为后来封建王朝长期沿用。 本质特征分别是皇权至高无上。 (2)依据材料二“,……胡惟庸较早投靠朱元璋,后来做了丞相。朱元璋害怕丞相的权力过大,威胁皇权,就借口他谋反,把他杀掉,……”,结合所学知识可知,明太祖废除丞相制度的主要原因是害怕丞相的权力过大,威胁皇权。 (3)根据材料“……军机大臣参与内政外交、军政大计、审理重大案件等机要、并带皇帝拟写谕旨、发布政令。但他们品位不高,不得私自交接官员,日夜轮流在乾清宫旁低矮简陋的平房值班,受皇帝召见,只能跪受笔录。”结合所学知识可知,该说法不妥当;因为丞相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,帮助皇帝处理全国政事,而军机大臣“品位不高”,完全听命于皇帝,只能“跪受笔录、上传下达”。(个别大臣权力较大源于当时皇帝的宠信,并非法定职责) (4)综合上述材料,可以看出我国古代政治制度发展的趋势为相权不断削弱、直至消失,封建君主专制不断加强。 故答案为: (1)内容:皇帝制、三公九卿制 (答对1点即可)特征:皇权至高无上。 (2)原因:害怕丞相的权力过大,威胁皇权。 (3)判断:不妥当。理由:丞相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,帮助皇帝处理全国政事。军机大臣“品位不高”,完全听命于皇帝,只能“跪受笔录、上传下达”。(个别大臣权力较大源于当时皇帝的宠信,并非法定职责) (4)趋势:相权不断削弱、直至消失,封建君主专制不断加强。 【点评】本题考查古代政治制度的演变,考查学生的理解和分析能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

2

学习目标 中国古代史总结答题方法 梳理知识点

教学内容

课前小练 : 一.选择题(共20小题,满分20分,每小题1分) 1.文物是发现历史、证实历史的重要史料。下列文物中,能体现河姆渡原始居民生活状况的是( ) A.鱼纹彩陶盆 B.骨耜 C.铁铲 D.筒车 2.吕思勉在《两晋南北朝史》中写道:“魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者……”与材料所反映的现象相关的历史事件是( ) A.张骞出使西 B.商鞅变法 C.文成公主入藏 D.孝文帝改革 3.清朝疆域辽阔,清政府把全国划分为18个省,5个将军辖区,2个办事大臣辖区,其中伊犁将军管辖的主要地区是( ) A.新疆 B.台湾 C.西藏 D.东北 4.有首上海的旧民谣,讲述了清朝260多年的大事,其中与戊戌变法有关的句子是( ) A.吴三桂要去借清兵,顺治帝登基享现成 B.林则徐严禁吸洋烟,忠心报国无人识 C.曾国藩团练起湘乡,淮军还有李鸿章 D.好头颅六个凭空送,菜市街夜夜叫冤魂 中考历史试卷特点: 中考历史是纯笔试,全卷总分60分。 采取市统一命题、开卷、书面作答的方式 和政治合考,试卷是分开的,考试时间为100钟。 注:最近几年历史试卷呈现出内容灵活的趋势,难度一般。 课堂精讲: 知识点一 中国古代的政治 总论:专制主义中央集权制度 ①专制主义: ②中央集权: ③二者关系: ④认识: 进步性: 消极性: 一、中国古代行政制度 中央:三公九卿制→三省六部制→内阁制 地方:分封制、郡县制、郡国并行制、行省制 1、中央行政制度 ①秦朝; 汉承秦制 ②隋 唐 ③宋 ④元朝 ⑤明 清 认识:中央行政制度演变,是为巩固封建统治的需要,逐步加强皇权,削弱相权,是皇权与相权矛盾的产物,其实质是封建专制的逐步加强。 所有制度和政策的终极目的: 维护统治 相关问题 Ⅰ.三省六部制影响(评价): 2、地方行政制度 (1)分封制: (2)郡县制: (3)郡国并行制: (4)行省制度: 认识: 二、中国古代选官制度沿革 (1)奴隶社会: (2)战国时商鞅变法 (3)汉代 (4)科举制: 科举制创立的意义: 认识: 三、中国古代监察制度与法制 1、监察: 2、法制: 四、文化专制政策 秦: 西汉: 明: 中国古代的经济 一、古代农业的发展 1、生产力(劳动工具) 2、水利工程 3、农作物的种植和引进 ⑴农作物的种植: ⑵新品种的引进: 4、封建土地制度的确立和发展 初税亩 商鞅变法 北魏孝文帝创均田制,隋唐沿用, 5、古代重要经济政策 二、古代手工业的发展 1、冶炼铸造 2、纺织业 3、制瓷业 4、造船: 5、手工业: 三、古代商品经济的发展 1、商品经济发展 历史影响: 2、重要的商业城市 3、重要的历史现象 ⑴经济重心的南移: 过程: 转移规律: 原因: 启示: ⑵资本主义萌芽——缓慢发展 ⑶“重农抑商”和“工商皆本”经济思想的比较 随堂检测: 1.(10分)发现历史的规律。唯物史观认为生产力决定生产关系,社会存在决定社会意识。春秋战国时期的历史生动的诠释了这一规律。阅读材料,回答问题。 材料一: 材料二: 材料三:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。有国强者兼州城,而弱者丧社稷。 ﹣﹣《汉书 食货志》 材料四: 当时,各家学派的代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说。它们提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题。各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈的辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短,呈现思想文化的繁荣局面。 ﹣﹣人教版《中国历史 七年级上册》 据材料一回答代表当时我国生产力发展水平的两项重要技术分别是什么。它们的推广促进了哪个阶级的兴起? 材料二“口”中地理位置最东的是哪个诸侯国?最南的是哪个诸侯国? 材料三记述的是哪一历史事件?材料三中“商君”采取了哪些措施?有什么作用? (4)历史上把材料四所述的现象称为什么?对中国古代文化有什么影响? 要点回顾 解题时应恰当处理好“四个关系”: 一是审题和解题; 二是“会做”与“得分”; 三是求快与求准; 四是难题与易题。牢记:“审题要仔细,解题要全面,会做必得分,不求快只求准,先易后难,先简后繁”的考试原则。 温故知新 1、重农固本,是安民之基。农业是国民经济的基础,是关系国计民生的大事。 阅读材料,回答相关问题 材料一 材料二 “马牛布野,斗米不过三四钱。……传闻唐国之风,渠堰不便之处,多构水车。无水之地,以斯不失其利。此间之民,素无此备,动若焦损。宜下仰民间,作备件器,以为农业之资。” ﹣﹣日本“太政府符” 材料三 两宋期间,我国南方和北方的农业都有发展,但南方的发展速度更快,在气候温和、资源丰富的南方,形成了闻名天下的“粮仓”,培育出新的手工行业,出现了世界上最早的纸币,这些事实表明,中国古代经济已经发生了深远的变化。 根据材料一并结合所学知识,说说战国时生产力发展的主要标志是什么? 材料二描述了哪个时代的农业景象,据材料写出这一时代出现的新式生产工具。 根据材料三,概括两宋时我国南方经济发展的表现?如何理解材料中所说“中国古代经济已经发生了深远的变化”? (4)根据以上材料和问题,归纳概括促进我国古代农业经济发展的因素。 2、阅读下列材料: 材料一: 秦王嬴政统一六国以后,采用“皇帝”称号,确立君主至高无上的地位。同时,建立起一整套官僚机构。在中央,设立丞相、太尉、御史大夫。丞相帮助皇帝处理政事,……此后历代王朝基本沿用秦朝开创的中央集权制度。 材料二: 朱元璋夺取政权以后,对功臣严加防范,不就就打开杀戒,……胡惟庸较早投靠朱元璋,后来做了丞相。朱元璋害怕丞相的权力过大,威胁皇权,就借口他谋反,把他杀掉,……(之后)废除实行了1500多年的宰相制度,使六部直接受皇帝指挥。 材料三: 清朝皇帝继承明朝制度,继续加强皇权。雍正时期,中央设立军机处,……军机大臣参与内政外交、军政大计、审理重大案件等机要、并带皇帝拟写谕旨、发布政令。但他们品位不高,不得私自交接官员,日夜轮流在乾清宫旁低矮简陋的平房值班,受皇帝召见,只能跪受笔录。 ﹣﹣以上均摘自初中历史教材(北师大版) 请回答: 材料一体现出的秦朝专制主义中央集权制度的基本内容和本质特征分别是什么? 依据材料二,分析明太祖废除丞相制度的主要原因。 有人认为清朝的军机大臣相当于丞相,请依据材料三判断该说法是否妥当?为什么? (4)综合上述材料,概括指出我国古代政治制度发展的趋势。 课堂练习答案 【分析】本题主要考查春秋战国时期的历史诠释的生产力决定生产关系,社会存在决定社会意识。重点掌握春秋战国时期生产力水平的提高、战国七雄、商鞅变法、百家争鸣的相关史实。 【解答】(1)据材料一“铁制农具”“穿着鼻环的牛尊”可知,代表当时我国生产力发展水平的两项重要技术分别是铁制农具和牛耕。它们的推广促进了地主阶级的兴起。春秋时期,我国开始出现铁农具,到战国时,铁农具使用范围扩大。我国至迟在春秋末年已使用牛耕,战国时期牛耕进一步推广。牛耕是我国农业发展史上的一次革命。铁农具和牛耕的推广,使土地利用率和农作物的产量显著提高,促进了生产力的发展。战国时期,铁农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的实力增强。为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。 (2)战国初年,晋国卿大夫中的韩赵魏三家,瓜分晋国。稍后,齐国大夫田氏,取代了原来的国君,建立田氏齐国,这样就形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七雄并立局面。战国七雄指的是齐楚秦燕赵魏韩,巧记其具体方位的口诀为东南西北到中央。观察材料二的“战国时期黄河、长江中下游地区图”可知,材料二“口”中地理位置最东的是齐国。最南的是楚国。 (3)据材料三“及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。”可知,材料三记述的是商鞅变法。据所学知识可知,材料三中“商君”是指商鞅。公元前356年,秦国推行商鞅变法,其主要措施包括:国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国君直接派官吏治理。经过商鞅变法,使秦国富强起来,国力大增,为以后兼并六国奠定基础。 (4)据材料四可知,历史上把材料四所述的现象称为百家争鸣。春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相争论,形成了“百家争鸣”的学术繁荣局面,历史上把这一时期的不同学派称为诸子百家。百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。 故答案为: (1)铁制农具和牛耕;地主阶级。 (2)地理位置最东:齐国。最南:楚国。 (3)商鞅变法。措施:国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国君直接派官吏治理。作用:经过商鞅变法,使秦国富强起来,国力大增,为以后兼并六国奠定基础。 (4)百家争鸣。影响:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。 【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记春秋战国时期生产力水平的提高、战国七雄、商鞅变法、百家争鸣的相关史实。 温故知新答案 1、【分析】本题主要考查了中国古代不同时期农业发展的原因及表现,要在掌握课本相关知识的基础上,对材料进行深入的分析,从而得出结论. 【解答】(1)材料一是战国时期的两幅图:图一是铁制农具,图二是穿有鼻环的牛尊.反映的是春秋战国时期铁器使用和牛耕的推广. (2)由材料“马牛布野,斗米不过三四钱.…传闻唐国之风,渠堰不便之处,多构水车.无水之地,以斯不失其利.此间之民,素无此备,动若焦损.宜下仰民间,作备件器,以为农业之资.”可知,水车是灌溉工具筒车,筒车是唐朝农民创制的一种能够自动灌溉的生产工具. (3)由材料“两宋期间,我国南方和北方的农业都有发展,但南方的发展速度更快,在气候温和、资源丰富的南方,形成了闻名天下的粮仓,培育出新的手工行业,出现了世界上最早的纸币,这些事实表明,中国古代经济已经发生了深远的变化”可知,两宋期间,我国南方发展快,出现了闻名天下的粮仓,培育出新的手工行业,出现了世界上最早的纸币.两宋时期,江南经济的持续发展,使“中国古代经济已经发生了深远的变化”即我国经济重心已经由北方转移到了南方. (4)本题是开放性题目,言之有理即可,如生产工具的改进,生产技术、耕作技术等的提高;优良品种的引进;国家政策的促进,统治者的重视等,都是促进我国古代农业经济发展的因素. 故答案为: (1)铁器的普遍使用和牛耕的推广. (2)唐朝;筒车. (3)两宋期间,我国南方发展快,出现了闻名天下的粮仓,培育出新的手工行业,出现了世界上最早的纸币;我国经济重心南移. (4)生产工具的改进,生产技术、耕作技术等的提高;优良品种的引进;国家政策的促进,统治者的重视等. 【点评】识记中国古代不同时期农业发展的原因及表现,了解中国古代农业经济发展的因素. 2、【分析】本题考查中国古代的政治制度。考查秦、明、清三朝皇帝处理国家政事的措施及其突出矛盾;秦朝的丞相与清朝的军机大臣的不同之处;注意知识的理解与应用。 【解答】(1)根据材料“秦王嬴政统一六国以后,采用“皇帝”称号,确立君主至高无上的地位。同时,建立起一整套官僚机构。在中央,设立丞相、太尉、御史大夫。丞相帮助皇帝处理政事,……此后历代王朝基本沿用秦朝开创的中央集权制度。”结合所学知识可知,材料一体现出的秦朝专制主义中央集权制度的基本内容:秦朝建立了一整套专制主义中央集权制度,他规定最高统治者称皇帝,国家一切大事,都由皇帝一人裁决,主要官吏由皇帝任免;在中央,皇帝以下设丞相、太尉、御史大夫;在地方,实行郡县制,郡县制为后来封建王朝长期沿用。 本质特征分别是皇权至高无上。 (2)依据材料二“,……胡惟庸较早投靠朱元璋,后来做了丞相。朱元璋害怕丞相的权力过大,威胁皇权,就借口他谋反,把他杀掉,……”,结合所学知识可知,明太祖废除丞相制度的主要原因是害怕丞相的权力过大,威胁皇权。 (3)根据材料“……军机大臣参与内政外交、军政大计、审理重大案件等机要、并带皇帝拟写谕旨、发布政令。但他们品位不高,不得私自交接官员,日夜轮流在乾清宫旁低矮简陋的平房值班,受皇帝召见,只能跪受笔录。”结合所学知识可知,该说法不妥当;因为丞相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,帮助皇帝处理全国政事,而军机大臣“品位不高”,完全听命于皇帝,只能“跪受笔录、上传下达”。(个别大臣权力较大源于当时皇帝的宠信,并非法定职责) (4)综合上述材料,可以看出我国古代政治制度发展的趋势为相权不断削弱、直至消失,封建君主专制不断加强。 故答案为: (1)内容:皇帝制、三公九卿制 (答对1点即可)特征:皇权至高无上。 (2)原因:害怕丞相的权力过大,威胁皇权。 (3)判断:不妥当。理由:丞相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,帮助皇帝处理全国政事。军机大臣“品位不高”,完全听命于皇帝,只能“跪受笔录、上传下达”。(个别大臣权力较大源于当时皇帝的宠信,并非法定职责) (4)趋势:相权不断削弱、直至消失,封建君主专制不断加强。 【点评】本题考查古代政治制度的演变,考查学生的理解和分析能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

2

同课章节目录