湖北省武汉市部分重点中学2012-2013学年高一上学期期末考试语文试题

文档属性

| 名称 | 湖北省武汉市部分重点中学2012-2013学年高一上学期期末考试语文试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 76.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-03-11 17:24:18 | ||

图片预览

文档简介

一、语文基础知识(共15分,每小题3分)

1.下列加点字读音有误的一项是( )

A.桑葚(shèn) 猗(yī)郁 渐(jiān)车帷裳 游目骋(chěng)怀

B.敛裾(jū) 夹袄 (jiá) 越陌度阡 (qiān) 酾(shī)酒临江

C.愀(qiǎo)然 伶俜(pīng) 妖童媛(yuán)女 潜(qián)移默化

D.激湍(tuān) 庐冢(zhǒng) 冯(féng)虚御风 蓊蓊(wěng)郁郁

2.下列句子中没有错别字的一项是( )

A.微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上缈茫的歌声似的。

B.无论保守派或极端民主派,都竟相诽谤他,诅咒他。

C.纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。

D.在布热金卡,本来不该有阳光照耀,不该有光亮,不该有碧绿的草地,不该有孩子们的嘻笑。

3.下列各句中,加点的成语使用不恰当的一句是( )

A.我们要从根本上解决城市街头信笔涂鸦的问题,还需要有关部门尽快制定有关法规。

B.“织围脖”(即“写微博”)是当前的时尚,不仅名人热衷于“织围脖”,普通人也纷纷成为“织男”“织女”,乐此不疲。

C.卡西莫多是弗罗洛收养的弃儿,一向对他唯命是从,现在却极力保护爱斯梅拉达不受他的凌辱。

D.有些人还绘声绘色,说他如何世故,如何脾气大,爱骂人,如何睚眦必报。

4.下列各句中没有语病的一项是( )

A.老贝尔曼是住在楼下底层的一个画家,年纪大约六十开外。

B.2012年伦敦夏季奥运会的吉祥物是精灵文洛克,它以英格兰的萨罗普羊为原型,造型活泼而且富有动感,其设计充满了想象力。

C.10月份以来,江东村家家户户房前屋后银杏树叶飘舞,满地金黄,吸引了来自全国各地慕名而至的游客。

D.千千万万的农民工背井离乡,建起城市的高楼大厦,见证着日新月异的城市,却无法享受同城里人一样的平等待遇。

5.下列文学常识表述有误的一项是( )

A.查尔斯·狄更斯是享有世界声誉的英国小说家。他的《大卫·科波菲尔》是一部“半自传体”的小说。

B.楚辞又称“楚词”,是战国时代的伟大诗人屈原创造的一种诗体。与《诗经》古朴的四言体诗相比,楚辞的句式较活泼,句中有时使用楚国方言,在节奏和韵律上独具特色,更适合表现丰富复杂的思想感情。

C.雨果是19世纪法国伟大的现实主义文学家,他的代表作有《巴黎圣母院》、《悲惨世界》等。

D.《孔雀东南飞》是我国文学史上第一部长篇叙事诗,被称为“古今第一长诗”,它与南北朝的《木兰辞》并称“乐府双璧”。

二、现代文(论述类、实用类)阅读。(共9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6—8题。

2012年8月23日是 “七夕”。各大媒体给予了相当的关注,商家也借此推出种种“情侣消费”,回归传统的热潮似乎在传统节日上找到了“灵魂附体”的感觉,人们也似乎感到了传统复苏的力量。然而,这是否就意味着传统文化的兴盛?事情恐怕不是那么简单。

人们对传统节日的重视,是近年来“传统文化热”的一个表现。和读经、穿汉服、讲国学、祭祖先等行为一样,过传统节日所涉及的核心问题,就是如何在现代社会中保存、延续和弘扬传统文化。尤其在全球化浪潮冲击之下,“我们是谁”的困惑越来越多,而答案的寻找离不开回归传统。虽然,在近代以来的整个现代化进程中,传统文化命运多舛——既被当作封建社会的“余孽”而遭排斥,也被认作旧时代的“象征”而受清算。但是,传统文化作为人们确立自我定位和民族认同的资源,它的生命力和影响力并不会轻易消散。因而,当下对传统节日的倡导,重点不在于恢复一些旧有的仪式,而在于发现其中蕴涵的价值观念、道德情操和审美情趣等可以塑造思维、行为模式和确定身份的“基因”。正如人们所言,通过具体的传统文化形式去宣扬其内在精神,这是文化上的自信和自觉。

文化自信和文化自觉都内含有一种尊重传统文化的心态。这不仅意味着人们对传统文化应有较好的认知和理解,而且必须承担起一定的责任。然而,现实中很多人把对某些具体文化形式的粗俗模仿当作尊重,甚至以尊重为名行谋利之实,破坏性极大。这几年,我们可以发现这样一种怪象:一方面,一些地方或是大兴祭祀活动,或是争夺历史文化名人、神话传说的“产权”,传统文化热得“一塌糊涂”;另一方面,历史文化遗产却频遭破坏,悲剧一次次上演。一边是煞有其事的“保护”,一边是毫无顾忌的破坏,传统文化在利益图谋和责任缺失的夹击下,处境并不令人乐观。此外,传统文化热带来的商机也可能使文化活动变成商业秀,成为商家包装的“文化快餐”,非但不能起到滋养的作用,反而坏了人们的胃口。因而,传统文化由冷到热,固然有可喜之处,但里面的陷阱也着实不少。如果没有纯正的尊重和弘扬传统文化的态度,结果可能适得其反。

通过“七夕”之类传统文化的表现形式,转化历史文化传统,使之适合于现代人的生活方式,这是传承传统文化的必要途径。这个过程不是一味呼吁回归传统或者抵御外来影响就能实现的,而恰恰是考验人们智慧和耐心的地方。

6.下列对“灵魂附体”一词的理解,最准确的一项是 ( )

A.回归传统的热潮在传统节日上找到了传统复苏的力量,通过具体的传统文化形式去宣扬其内在精神。

B.发现了传统文化中蕴涵的价值观念、道德情操和审美情趣等可以塑造思维、行为模式和确定身份的“基因”。

C.和读经、穿汉服、讲国学、祭祖先等行为一样,实现了在现代社会中保存、延续和弘扬传统文化。

D.通过“七夕”之类传统文化的表现形式,转化历史文化传统,使之适合于现代人的生活方式。

7.下列表述属于“文化自信和文化自觉”的一项是 ( )

A.很多人把对某些具体文化形式的粗俗模仿当作尊重,甚至以尊重为名行谋利之实,破坏性极大。

B.一些地方或是大兴祭祀活动,或是争夺历史文化名人、神话传说的“产权”,传统文化热得“一塌糊涂”。

C.应有尊重传统文化的心态。人们对传统文化不仅应有较好的认知和理解,还必须承担起一定的责任。

D.传统文化可图谋利益,传统文化热带来的商机使文化活动变成商业秀,成为商家包装的“文化快餐”。

8.根据原文的信息,下列推断正确的一项是 ( )

A.中国民间传统节日“七夕”,在媒体的热情关注和商家推动下形成回归传统的热潮,这意味着传统文化的兴盛。

B.某历史文化遗址,如果被开发作为旅游点,给商家带来了利益,也使该遗址广为人知,不一定是尊重传统文化。

C.我们今天有不少地方的女性以穿旗袍为时尚,许多酒店装修得古香古色,这说明我们发现了传统文化的价值。

D.今天我们倡导过传统节日,兴起读经、穿汉服、讲国学、祭祖先等行为,都必须严格按古代的原有模式来做。

三、古代诗文阅读(共34分,共7小题)

阅读下面的文字,完成9—11题。

宋弘字仲子,京兆长安人也。光武即位,征拜太中大夫。所得租奉分赡九族,家无资产,以清行致称。徙封宣平侯。

帝尝问弘通博之士,弘乃荐沛国桓谭才学洽闻,几能及杨雄刘向父子。于是召谭拜议郎给事中。帝每宴,辄令鼓琴,好其繁声。弘闻之不悦,悔于荐举,伺谭内出,正朝服坐府上,遣吏召之。谭至,不与席而让之曰:“吾所以荐子者,欲令辅国家以道德也,而今数进郑声以乱雅颂,非忠正者也。能自改邪?将令相举以法乎?”谭顿首辞谢,良久乃遣之。后大会群臣,帝使谭鼓琴,谭见弘,失其常度。帝怪而问之。弘乃离席免冠谢曰:“臣所以荐桓谭者,望能以忠正导主,而令朝廷耽悦郑声,臣之罪也。”帝改容谢,使反服,其后遂不复令谭给事中。弘推进贤士冯翊桓梁三十余人,或相及为公卿者。

9.下列各句中加点词的解释错误的一项是(?? )(3分)

A.徙封宣平侯 徙:调动官职

B.几能及杨雄﹑刘向父子 几:几乎

C.而令朝廷耽悦郑声 耽:耽误

D.帝改容谢,使反服 谢:道歉

10.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )(3分)

A.好其繁声 吾其还也

B.帝怪而问之 秦王必喜而善见臣

C.良久乃遣之 以其乃华山之阳名之也

D.望能以忠正导主 亦足以畅叙幽情

11.下列对原文的分析,不正确的一项是(?? )(3分)

A.宋弘为人正直,做官清廉,对皇上直言敢谏,光武帝刘秀对他甚为信任和器重,封他为宣平侯。

B.光武帝爱桓谭琴技,每次宴会总是叫桓谭弹琴,宋弘知道后面责桓谭,桓谭一再叩头认错。

C.从宋弘推荐桓谭的故事可以知道,他举荐人才的标准不仅仅是看一个人有无才学,更重要的是看他是否忠正为国。

D.宋弘共推荐贤士冯翊、桓梁等三十余人,其中大部分人都做了公卿大臣。

12.把下列语句翻译成现代汉语。(9分)

(1)吾所以荐子者,欲令辅国家以道德也。(3分)

帝使谭鼓琴,谭见弘,失其常度。(3分)

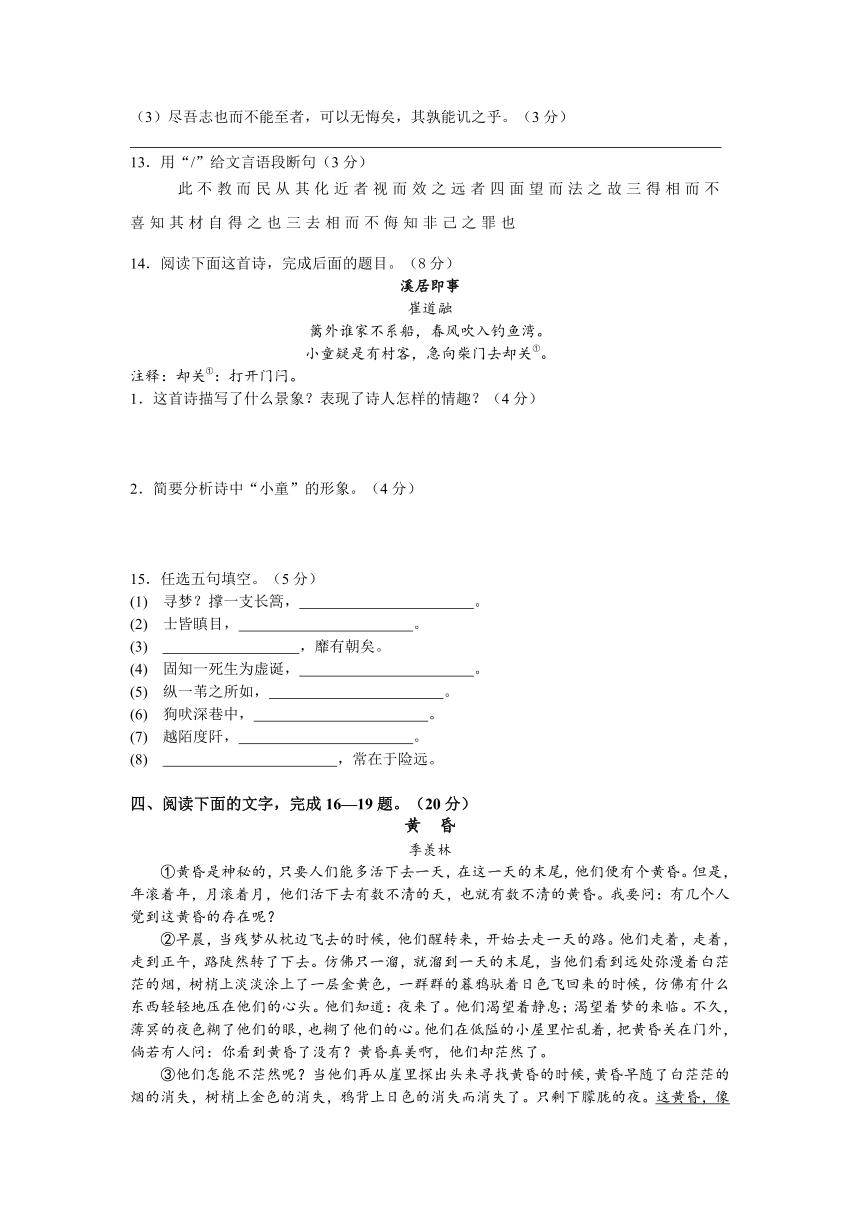

(3)尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎。(3分)

13.用“/”给文言语段断句(3分)

此不教而民从其化近者视而效之远者四面望而法之故三得相而不喜知其材自得之也三去相而不侮知非己之罪也

14.阅读下面这首诗,完成后面的题目。(8分)

溪居即事

崔道融

篱外谁家不系船,春风吹入钓鱼湾。

小童疑是有村客,急向柴门去却关①。

注释:却关①:打开门闩。

1.这首诗描写了什么景象?表现了诗人怎样的情趣?(4分)

2.简要分析诗中“小童”的形象。(4分)

15.任选五句填空。(5分)

(1) 寻梦?撑一支长篙, 。

(2) 士皆瞋目, 。

(3) ,靡有朝矣。

(4) 固知一死生为虚诞, 。

(5) 纵一苇之所如, 。

(6) 狗吠深巷中, 。

(7) 越陌度阡, 。

(8) ,常在于险远。

四、阅读下面的文字,完成16—19题。(20分)

黄 昏

季羡林

①黄昏是神秘的,只要人们能多活下去一天,在这一天的末尾,他们便有个黄昏。但是,年滚着年,月滚着月,他们活下去有数不清的天,也就有数不清的黄昏。我要问:有几个人觉到这黄昏的存在呢?

②早晨,当残梦从枕边飞去的时候,他们醒转来,开始去走一天的路。他们走着,走着,走到正午,路陡然转了下去。仿佛只一溜,就溜到一天的末尾,当他们看到远处弥漫着白茫茫的烟,树梢上淡淡涂上了一层金黄色,一群群的暮鸦驮着日色飞回来的时候,仿佛有什么东西轻轻地压在他们的心头。他们知道:夜来了。他们渴望着静息;渴望着梦的来临。不久,薄冥的夜色糊了他们的眼,也糊了他们的心。他们在低隘的小屋里忙乱着,把黄昏关在门外,倘若有人问:你看到黄昏了没有?黄昏真美啊,他们却茫然了。

③他们怎能不茫然呢?当他们再从崖里探出头来寻找黄昏的时候,黄昏早随了白茫茫的烟的消失,树梢上金色的消失,鸦背上日色的消失而消失了。只剩下朦胧的夜。这黄昏,像一个春夜的轻梦,不知在什么时候漫了来,在他们心上一掠,又不知在什么时候去了。

④黄昏走了。走到哪里去了呢?──不,我先问:黄昏从哪里来的呢?这我说不清。又有谁说得清呢?我不能够抓住一把黄昏,问它到底。从东方么?东方是太阳出的地方。从西方么?西方不正亮着红霞么?从南方么?南方只充满了光和热,看来只有说从北方来的最适宜了。倘若我们想了开去,想到北方的极端,是北冰洋,我们可以在想象里描画出:白茫茫的天地,白茫茫的雪原,和白茫茫的冰山。再往北,在白茫茫的天边上,分不清哪是天,是地,是冰,是雪,只是朦胧的一片灰白。朦胧灰白的黄昏不正应当从这里蜕化出来么?

⑤然而,蜕化出来了,却又扩散开去。漫过了大平原,大草原,留下了一层阴影;漫过了大森林,留下了一片阴郁的黑暗,漫过了小溪,把深灰色的暮色溶入淙淙的水声里,水面在阒静里透着微明;漫过了山顶,留给它们星的光和月的光;漫过了小村,留下了苍茫的暮烟……给每个墙角扯下了一片,给每个蜘蛛网网住了一把。以后,又漫过了寂寞的沙漠,来到我们的国土里。我能想象:倘若我迎着黄昏站在沙漠里,我一定能看着黄昏从辽远的天边上跑了来,像——像什么呢?是不是应当像一阵灰蒙的白雾?或者像一片扩散的云影?跑了来,仍然只是留下一片阴影,又跑了去,来到我们的国土里,随了弥漫在远处的白茫茫的烟,随了树梢上的淡淡的金黄色,也随了暮鸦背上的日色,轻轻地落在人们的心头,又被人们关在门外了。

⑥但是,在门外,它却不管人们关心不关心,寂寞地,冷落地,替他们安排好了一个幻变的又充满了诗意的童话般的世界,朦胧微明,正像反射在镜子里的影子,它给一切东西涂上银灰的梦的色彩。牛乳色的空气仿佛真牛乳似的凝结起来。但似乎又在软软地粘粘地浓浓地流动里。它带来了阒静,你听:—切静静的,像下着大雪的中夜。但是死寂么?却并不,再比现在沉默一点,也会变成坟墓般地死寂。仿佛一点也不多,一点也不少,幽美的轻适的阒静软软地粘粘地浓浓地压在人们的心头。灰的天空象—张薄幕;树木,房屋,烟纹,云缕,都像一张张的剪影,静静地贴在这幕上。这里,那里,点缀着晚霞的紫曛和小星的冷光。黄昏真像一首诗,一支歌,一篇童话;像一片月明楼上传来的悠扬的笛声,一声缭绕在长空里亮唳的鹤鸣;像陈了几十年的绍酒;像一切美到说不出来的东西。说不出来,只能去看;看之不足,只能意会;意会之不足,只能赞叹。——然而却终于给人们关在门外了。

16.下列对文章内容的理解,不准确的两项是 ( )

A.人生命中黄昏很多,但真正愿意停留欣赏的人不多,真正觉得黄昏美的人也不多。

B.作者从文学的角度提出黄昏从哪里来的问题,又从地理的角度作了科学的回答。

C.文章句式灵活,运用了比喻、通感、顶真、反问、设问等多种修辞手法将黄昏描写的生动而逼真。

D.文章中多次出现“白茫茫的烟,树梢上淡淡涂了一层金黄色,一群群的暮鸦驮着的日色”这些意象在生活中是很难见到的,作者用丰富的想象带给读者美的享受。

E.作者告诫人们:黄昏很美,应该驻足停留,多欣赏一下美丽的黄昏。

17.请简要分析第③段划线句子表达的内容及作用。(6分)

18.第⑥段划线句子主要从哪两个角度写黄昏?分别写出了黄昏的什么特点?(4分)

19.文中反复提到“黄昏给人们关在门外了”,这样说有何用意?请结合个人经历,简要谈谈你对“黄昏”的感悟。(6分)

五、语言运用部分(共12分,共3小题)

20.根据下面句子的特点,另选一个对象写一句话。(4分)

苍苍的榕树啊,用怎样的魔力把全村的人召集到膝下?不是动听的言语,也不是诱惑的微笑,只是默默地张开温柔的翅膀,在风雨中为他们遮挡,在炎热中给他们荫凉。

21.参考下面示例,写一幅与武汉有关的对联,每联不少于7字,可以不写横批。(4分)

示例1: 上联:司门口街道口关山口口口堵死;

下联:珞瑜路中南路武珞路路路不通;

横批:停在武昌

示例2: 一曲高山一曲流水千载传佳话

几分明月几分清风四时邀游人

——石璞题武汉伯牙琴台

22.以“京剧” 开头,概括下面文字的主要信息。不超过40字。(4分)

京剧是徽剧在吸收了京腔、昆剧等地方戏曲精华的基础上逐渐发展成熟起来的。京剧的角色,也叫“行当”,分为生、旦、净、丑四类,与现实生活关系密切。生活中有男女之别,京剧就有生行和旦行;男女都有文、武、老、幼之别,京剧的生行就有小生,老生和武生,旦行就有闺门旦、花旦、老旦、武旦等;有的人粗犷豪放,有的人机巧滑稽,京剧中的男性就又划分出了净行和丑行。在京剧舞台上,唱腔和动作都有一定的程式,一出完整的戏,其实就是表演者根据这些程式把剧情巧妙地连缀起来。在艺术表现形式上,京剧那五光十色、形态生动的脸谱,那精致华美、色彩艳丽的服饰,令人目眩神迷。

六、作文(60分)

请以“冬日的_____”为题,写一篇作文。

要求:1.在空白处填一个词或短语。2.除诗歌外文体不限。3.不少于800字。

武汉市部分重点中学2012~2013学年度上学期高一期末测试

语文试卷答案

D (冯读píng)

C A、缈茫——渺茫 B、竟相——竞相 D、嘻笑——嬉笑

A 信笔涂鸦:信:听凭,随意;信笔:随意书写;涂鸦:比喻字写得很拙劣,随便乱涂乱画。形容字写得很潦草。或胡乱地写文章。也常用作自谦之词。

B (A、“大约”与“开外”语意重复;C、“来自”“慕名而至”杂糅,可改为“全国各地的游客慕名而至”或“吸引了来自全国各地的游客”;D、“见证着日新月异的城市”应为“见证着城市的日新月异”。)

C 雨果是19世纪法国伟大的浪漫主义文学家。

答案A(B“发现了”错,原文是警告人们要这样做,而不是已经做到了。C以偏概全,答案C (ABD均为令人忧虑的态度。是对历史文化遗产的破坏,是悲剧和陷阱。)

8、答案B (A“意味着传统文化的兴盛”失当。C“这说明我们发现了传统文化的价值”表达有误。D “都必须严格按古代的原有模式来做”太绝对。)

C 耽:沉溺

B (B项都是连词,表承接。 A:代词,那些/语气副词,还是;C:才/表判断,是;D:介词,用/连词,用来)

11、D、“其中大部分人”表述有误。

12、(1)我推荐你的原因,是希望你以道德辅助治理国家。【“所以”、“辅”、句意各一分。】

(2)光武帝让桓谭弹琴,桓谭看到宋弘,弹得不像平常那样熟练自如。(或弹琴失去了常态)【三个分句各一分。】

(3)尽了自己的努力而未能达到,便可以无所悔恨,难道谁还能讥笑他吗?【“其”、第一个分句、句意各一分。】

13、此不教而民从其化/近者视而效之/远者四面望而法之/故三得相而不喜/知其材自得之也/三去相而不侮/知非己之罪也

14、(1)诗人描绘了一幅恬静、平和的水乡春景图:临水的村庄,掩着的柴门,疏疏落落的

15、

向青草更青处漫溯

发尽上指冠

夙兴夜寐

齐彭殇为妄作

凌万顷之茫然

鸡鸣桑树颠

枉用相存

而世之奇伟、瑰怪、非常之观

《黄昏》答案

16、B、D(B项黄昏本无所谓从哪里来,作者的追问与问答,不是科学的回答,只是一种充满诗意的想象;D项“很难见到”有误。)

17、这句话用比喻的修辞手法(1分)写出了黄昏短暂易逝,来去无踪,朦胧美丽的特点(2分)。在结构上承上启下,过渡自然(1分),表达了作者对黄昏独到的感受,以引发人们对黄昏的关注,形象、生动、准确、凝练(2分)。

18、1)从视觉的角度写色彩,写出了黄昏如梦似幻、朦胧微明的特点(2分)。

2)从听觉的角度写声音,写出了黄昏有一种幽美的轻适的阒静(2分)。

19、黄昏短暂易逝,它降临时,人们多已回家,无暇欣赏它的美丽,孤独成为黄昏的重要特

21、武汉黄鹤楼

栏杆外滚滚波涛,任千古英雄,挽不住大江东去;

窗户间堂堂日月,尽四时凭眺,几曾见黄鹤西来。

22、【答案】(京剧)源自徽剧,角色分类源自生活,表演程式化,表现形式绚丽多姿。

译文:

宋弘字仲子,京兆郡长安县人。光武帝即位,授予宋弘太中大夫的职务。他把所得到的租俸都分送给了远近亲戚,家中却没有一点积蓄,这种清廉的风格受到了世人的好评。后来又改封为宣平侯。

光武帝曾经向宋弘了解国内通博之士,宋弘便推荐了沛国的桓谭,称他才学广博,几乎可以赶上杨雄与刘向刘歆父子。(光武帝)于是任命桓谭为议郎、给事中。此后光武帝每次宴会总是叫桓谭弹琴,很喜欢他弹奏的轻妙多变的乐曲。宋弘听说后很不高兴,后悔当时推荐了桓谭。(有一次)宋弘等到桓谭从宫中退出,便整整齐齐地穿上朝服坐在府堂上,派了一名属吏去传唤他。桓谭进来后,宋弘不请他入座,责问道:“我推荐你的原因,是希望你以道德辅助治理国家,但你现在多次向皇上演奏淫靡之音,损害了雅、颂正音,不是忠正之士(应当做的)。你能够自己改正吗?还是叫我依法纠举呢?”桓谭一再叩头认错,过了好

1.下列加点字读音有误的一项是( )

A.桑葚(shèn) 猗(yī)郁 渐(jiān)车帷裳 游目骋(chěng)怀

B.敛裾(jū) 夹袄 (jiá) 越陌度阡 (qiān) 酾(shī)酒临江

C.愀(qiǎo)然 伶俜(pīng) 妖童媛(yuán)女 潜(qián)移默化

D.激湍(tuān) 庐冢(zhǒng) 冯(féng)虚御风 蓊蓊(wěng)郁郁

2.下列句子中没有错别字的一项是( )

A.微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上缈茫的歌声似的。

B.无论保守派或极端民主派,都竟相诽谤他,诅咒他。

C.纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。

D.在布热金卡,本来不该有阳光照耀,不该有光亮,不该有碧绿的草地,不该有孩子们的嘻笑。

3.下列各句中,加点的成语使用不恰当的一句是( )

A.我们要从根本上解决城市街头信笔涂鸦的问题,还需要有关部门尽快制定有关法规。

B.“织围脖”(即“写微博”)是当前的时尚,不仅名人热衷于“织围脖”,普通人也纷纷成为“织男”“织女”,乐此不疲。

C.卡西莫多是弗罗洛收养的弃儿,一向对他唯命是从,现在却极力保护爱斯梅拉达不受他的凌辱。

D.有些人还绘声绘色,说他如何世故,如何脾气大,爱骂人,如何睚眦必报。

4.下列各句中没有语病的一项是( )

A.老贝尔曼是住在楼下底层的一个画家,年纪大约六十开外。

B.2012年伦敦夏季奥运会的吉祥物是精灵文洛克,它以英格兰的萨罗普羊为原型,造型活泼而且富有动感,其设计充满了想象力。

C.10月份以来,江东村家家户户房前屋后银杏树叶飘舞,满地金黄,吸引了来自全国各地慕名而至的游客。

D.千千万万的农民工背井离乡,建起城市的高楼大厦,见证着日新月异的城市,却无法享受同城里人一样的平等待遇。

5.下列文学常识表述有误的一项是( )

A.查尔斯·狄更斯是享有世界声誉的英国小说家。他的《大卫·科波菲尔》是一部“半自传体”的小说。

B.楚辞又称“楚词”,是战国时代的伟大诗人屈原创造的一种诗体。与《诗经》古朴的四言体诗相比,楚辞的句式较活泼,句中有时使用楚国方言,在节奏和韵律上独具特色,更适合表现丰富复杂的思想感情。

C.雨果是19世纪法国伟大的现实主义文学家,他的代表作有《巴黎圣母院》、《悲惨世界》等。

D.《孔雀东南飞》是我国文学史上第一部长篇叙事诗,被称为“古今第一长诗”,它与南北朝的《木兰辞》并称“乐府双璧”。

二、现代文(论述类、实用类)阅读。(共9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6—8题。

2012年8月23日是 “七夕”。各大媒体给予了相当的关注,商家也借此推出种种“情侣消费”,回归传统的热潮似乎在传统节日上找到了“灵魂附体”的感觉,人们也似乎感到了传统复苏的力量。然而,这是否就意味着传统文化的兴盛?事情恐怕不是那么简单。

人们对传统节日的重视,是近年来“传统文化热”的一个表现。和读经、穿汉服、讲国学、祭祖先等行为一样,过传统节日所涉及的核心问题,就是如何在现代社会中保存、延续和弘扬传统文化。尤其在全球化浪潮冲击之下,“我们是谁”的困惑越来越多,而答案的寻找离不开回归传统。虽然,在近代以来的整个现代化进程中,传统文化命运多舛——既被当作封建社会的“余孽”而遭排斥,也被认作旧时代的“象征”而受清算。但是,传统文化作为人们确立自我定位和民族认同的资源,它的生命力和影响力并不会轻易消散。因而,当下对传统节日的倡导,重点不在于恢复一些旧有的仪式,而在于发现其中蕴涵的价值观念、道德情操和审美情趣等可以塑造思维、行为模式和确定身份的“基因”。正如人们所言,通过具体的传统文化形式去宣扬其内在精神,这是文化上的自信和自觉。

文化自信和文化自觉都内含有一种尊重传统文化的心态。这不仅意味着人们对传统文化应有较好的认知和理解,而且必须承担起一定的责任。然而,现实中很多人把对某些具体文化形式的粗俗模仿当作尊重,甚至以尊重为名行谋利之实,破坏性极大。这几年,我们可以发现这样一种怪象:一方面,一些地方或是大兴祭祀活动,或是争夺历史文化名人、神话传说的“产权”,传统文化热得“一塌糊涂”;另一方面,历史文化遗产却频遭破坏,悲剧一次次上演。一边是煞有其事的“保护”,一边是毫无顾忌的破坏,传统文化在利益图谋和责任缺失的夹击下,处境并不令人乐观。此外,传统文化热带来的商机也可能使文化活动变成商业秀,成为商家包装的“文化快餐”,非但不能起到滋养的作用,反而坏了人们的胃口。因而,传统文化由冷到热,固然有可喜之处,但里面的陷阱也着实不少。如果没有纯正的尊重和弘扬传统文化的态度,结果可能适得其反。

通过“七夕”之类传统文化的表现形式,转化历史文化传统,使之适合于现代人的生活方式,这是传承传统文化的必要途径。这个过程不是一味呼吁回归传统或者抵御外来影响就能实现的,而恰恰是考验人们智慧和耐心的地方。

6.下列对“灵魂附体”一词的理解,最准确的一项是 ( )

A.回归传统的热潮在传统节日上找到了传统复苏的力量,通过具体的传统文化形式去宣扬其内在精神。

B.发现了传统文化中蕴涵的价值观念、道德情操和审美情趣等可以塑造思维、行为模式和确定身份的“基因”。

C.和读经、穿汉服、讲国学、祭祖先等行为一样,实现了在现代社会中保存、延续和弘扬传统文化。

D.通过“七夕”之类传统文化的表现形式,转化历史文化传统,使之适合于现代人的生活方式。

7.下列表述属于“文化自信和文化自觉”的一项是 ( )

A.很多人把对某些具体文化形式的粗俗模仿当作尊重,甚至以尊重为名行谋利之实,破坏性极大。

B.一些地方或是大兴祭祀活动,或是争夺历史文化名人、神话传说的“产权”,传统文化热得“一塌糊涂”。

C.应有尊重传统文化的心态。人们对传统文化不仅应有较好的认知和理解,还必须承担起一定的责任。

D.传统文化可图谋利益,传统文化热带来的商机使文化活动变成商业秀,成为商家包装的“文化快餐”。

8.根据原文的信息,下列推断正确的一项是 ( )

A.中国民间传统节日“七夕”,在媒体的热情关注和商家推动下形成回归传统的热潮,这意味着传统文化的兴盛。

B.某历史文化遗址,如果被开发作为旅游点,给商家带来了利益,也使该遗址广为人知,不一定是尊重传统文化。

C.我们今天有不少地方的女性以穿旗袍为时尚,许多酒店装修得古香古色,这说明我们发现了传统文化的价值。

D.今天我们倡导过传统节日,兴起读经、穿汉服、讲国学、祭祖先等行为,都必须严格按古代的原有模式来做。

三、古代诗文阅读(共34分,共7小题)

阅读下面的文字,完成9—11题。

宋弘字仲子,京兆长安人也。光武即位,征拜太中大夫。所得租奉分赡九族,家无资产,以清行致称。徙封宣平侯。

帝尝问弘通博之士,弘乃荐沛国桓谭才学洽闻,几能及杨雄刘向父子。于是召谭拜议郎给事中。帝每宴,辄令鼓琴,好其繁声。弘闻之不悦,悔于荐举,伺谭内出,正朝服坐府上,遣吏召之。谭至,不与席而让之曰:“吾所以荐子者,欲令辅国家以道德也,而今数进郑声以乱雅颂,非忠正者也。能自改邪?将令相举以法乎?”谭顿首辞谢,良久乃遣之。后大会群臣,帝使谭鼓琴,谭见弘,失其常度。帝怪而问之。弘乃离席免冠谢曰:“臣所以荐桓谭者,望能以忠正导主,而令朝廷耽悦郑声,臣之罪也。”帝改容谢,使反服,其后遂不复令谭给事中。弘推进贤士冯翊桓梁三十余人,或相及为公卿者。

9.下列各句中加点词的解释错误的一项是(?? )(3分)

A.徙封宣平侯 徙:调动官职

B.几能及杨雄﹑刘向父子 几:几乎

C.而令朝廷耽悦郑声 耽:耽误

D.帝改容谢,使反服 谢:道歉

10.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )(3分)

A.好其繁声 吾其还也

B.帝怪而问之 秦王必喜而善见臣

C.良久乃遣之 以其乃华山之阳名之也

D.望能以忠正导主 亦足以畅叙幽情

11.下列对原文的分析,不正确的一项是(?? )(3分)

A.宋弘为人正直,做官清廉,对皇上直言敢谏,光武帝刘秀对他甚为信任和器重,封他为宣平侯。

B.光武帝爱桓谭琴技,每次宴会总是叫桓谭弹琴,宋弘知道后面责桓谭,桓谭一再叩头认错。

C.从宋弘推荐桓谭的故事可以知道,他举荐人才的标准不仅仅是看一个人有无才学,更重要的是看他是否忠正为国。

D.宋弘共推荐贤士冯翊、桓梁等三十余人,其中大部分人都做了公卿大臣。

12.把下列语句翻译成现代汉语。(9分)

(1)吾所以荐子者,欲令辅国家以道德也。(3分)

帝使谭鼓琴,谭见弘,失其常度。(3分)

(3)尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎。(3分)

13.用“/”给文言语段断句(3分)

此不教而民从其化近者视而效之远者四面望而法之故三得相而不喜知其材自得之也三去相而不侮知非己之罪也

14.阅读下面这首诗,完成后面的题目。(8分)

溪居即事

崔道融

篱外谁家不系船,春风吹入钓鱼湾。

小童疑是有村客,急向柴门去却关①。

注释:却关①:打开门闩。

1.这首诗描写了什么景象?表现了诗人怎样的情趣?(4分)

2.简要分析诗中“小童”的形象。(4分)

15.任选五句填空。(5分)

(1) 寻梦?撑一支长篙, 。

(2) 士皆瞋目, 。

(3) ,靡有朝矣。

(4) 固知一死生为虚诞, 。

(5) 纵一苇之所如, 。

(6) 狗吠深巷中, 。

(7) 越陌度阡, 。

(8) ,常在于险远。

四、阅读下面的文字,完成16—19题。(20分)

黄 昏

季羡林

①黄昏是神秘的,只要人们能多活下去一天,在这一天的末尾,他们便有个黄昏。但是,年滚着年,月滚着月,他们活下去有数不清的天,也就有数不清的黄昏。我要问:有几个人觉到这黄昏的存在呢?

②早晨,当残梦从枕边飞去的时候,他们醒转来,开始去走一天的路。他们走着,走着,走到正午,路陡然转了下去。仿佛只一溜,就溜到一天的末尾,当他们看到远处弥漫着白茫茫的烟,树梢上淡淡涂上了一层金黄色,一群群的暮鸦驮着日色飞回来的时候,仿佛有什么东西轻轻地压在他们的心头。他们知道:夜来了。他们渴望着静息;渴望着梦的来临。不久,薄冥的夜色糊了他们的眼,也糊了他们的心。他们在低隘的小屋里忙乱着,把黄昏关在门外,倘若有人问:你看到黄昏了没有?黄昏真美啊,他们却茫然了。

③他们怎能不茫然呢?当他们再从崖里探出头来寻找黄昏的时候,黄昏早随了白茫茫的烟的消失,树梢上金色的消失,鸦背上日色的消失而消失了。只剩下朦胧的夜。这黄昏,像一个春夜的轻梦,不知在什么时候漫了来,在他们心上一掠,又不知在什么时候去了。

④黄昏走了。走到哪里去了呢?──不,我先问:黄昏从哪里来的呢?这我说不清。又有谁说得清呢?我不能够抓住一把黄昏,问它到底。从东方么?东方是太阳出的地方。从西方么?西方不正亮着红霞么?从南方么?南方只充满了光和热,看来只有说从北方来的最适宜了。倘若我们想了开去,想到北方的极端,是北冰洋,我们可以在想象里描画出:白茫茫的天地,白茫茫的雪原,和白茫茫的冰山。再往北,在白茫茫的天边上,分不清哪是天,是地,是冰,是雪,只是朦胧的一片灰白。朦胧灰白的黄昏不正应当从这里蜕化出来么?

⑤然而,蜕化出来了,却又扩散开去。漫过了大平原,大草原,留下了一层阴影;漫过了大森林,留下了一片阴郁的黑暗,漫过了小溪,把深灰色的暮色溶入淙淙的水声里,水面在阒静里透着微明;漫过了山顶,留给它们星的光和月的光;漫过了小村,留下了苍茫的暮烟……给每个墙角扯下了一片,给每个蜘蛛网网住了一把。以后,又漫过了寂寞的沙漠,来到我们的国土里。我能想象:倘若我迎着黄昏站在沙漠里,我一定能看着黄昏从辽远的天边上跑了来,像——像什么呢?是不是应当像一阵灰蒙的白雾?或者像一片扩散的云影?跑了来,仍然只是留下一片阴影,又跑了去,来到我们的国土里,随了弥漫在远处的白茫茫的烟,随了树梢上的淡淡的金黄色,也随了暮鸦背上的日色,轻轻地落在人们的心头,又被人们关在门外了。

⑥但是,在门外,它却不管人们关心不关心,寂寞地,冷落地,替他们安排好了一个幻变的又充满了诗意的童话般的世界,朦胧微明,正像反射在镜子里的影子,它给一切东西涂上银灰的梦的色彩。牛乳色的空气仿佛真牛乳似的凝结起来。但似乎又在软软地粘粘地浓浓地流动里。它带来了阒静,你听:—切静静的,像下着大雪的中夜。但是死寂么?却并不,再比现在沉默一点,也会变成坟墓般地死寂。仿佛一点也不多,一点也不少,幽美的轻适的阒静软软地粘粘地浓浓地压在人们的心头。灰的天空象—张薄幕;树木,房屋,烟纹,云缕,都像一张张的剪影,静静地贴在这幕上。这里,那里,点缀着晚霞的紫曛和小星的冷光。黄昏真像一首诗,一支歌,一篇童话;像一片月明楼上传来的悠扬的笛声,一声缭绕在长空里亮唳的鹤鸣;像陈了几十年的绍酒;像一切美到说不出来的东西。说不出来,只能去看;看之不足,只能意会;意会之不足,只能赞叹。——然而却终于给人们关在门外了。

16.下列对文章内容的理解,不准确的两项是 ( )

A.人生命中黄昏很多,但真正愿意停留欣赏的人不多,真正觉得黄昏美的人也不多。

B.作者从文学的角度提出黄昏从哪里来的问题,又从地理的角度作了科学的回答。

C.文章句式灵活,运用了比喻、通感、顶真、反问、设问等多种修辞手法将黄昏描写的生动而逼真。

D.文章中多次出现“白茫茫的烟,树梢上淡淡涂了一层金黄色,一群群的暮鸦驮着的日色”这些意象在生活中是很难见到的,作者用丰富的想象带给读者美的享受。

E.作者告诫人们:黄昏很美,应该驻足停留,多欣赏一下美丽的黄昏。

17.请简要分析第③段划线句子表达的内容及作用。(6分)

18.第⑥段划线句子主要从哪两个角度写黄昏?分别写出了黄昏的什么特点?(4分)

19.文中反复提到“黄昏给人们关在门外了”,这样说有何用意?请结合个人经历,简要谈谈你对“黄昏”的感悟。(6分)

五、语言运用部分(共12分,共3小题)

20.根据下面句子的特点,另选一个对象写一句话。(4分)

苍苍的榕树啊,用怎样的魔力把全村的人召集到膝下?不是动听的言语,也不是诱惑的微笑,只是默默地张开温柔的翅膀,在风雨中为他们遮挡,在炎热中给他们荫凉。

21.参考下面示例,写一幅与武汉有关的对联,每联不少于7字,可以不写横批。(4分)

示例1: 上联:司门口街道口关山口口口堵死;

下联:珞瑜路中南路武珞路路路不通;

横批:停在武昌

示例2: 一曲高山一曲流水千载传佳话

几分明月几分清风四时邀游人

——石璞题武汉伯牙琴台

22.以“京剧” 开头,概括下面文字的主要信息。不超过40字。(4分)

京剧是徽剧在吸收了京腔、昆剧等地方戏曲精华的基础上逐渐发展成熟起来的。京剧的角色,也叫“行当”,分为生、旦、净、丑四类,与现实生活关系密切。生活中有男女之别,京剧就有生行和旦行;男女都有文、武、老、幼之别,京剧的生行就有小生,老生和武生,旦行就有闺门旦、花旦、老旦、武旦等;有的人粗犷豪放,有的人机巧滑稽,京剧中的男性就又划分出了净行和丑行。在京剧舞台上,唱腔和动作都有一定的程式,一出完整的戏,其实就是表演者根据这些程式把剧情巧妙地连缀起来。在艺术表现形式上,京剧那五光十色、形态生动的脸谱,那精致华美、色彩艳丽的服饰,令人目眩神迷。

六、作文(60分)

请以“冬日的_____”为题,写一篇作文。

要求:1.在空白处填一个词或短语。2.除诗歌外文体不限。3.不少于800字。

武汉市部分重点中学2012~2013学年度上学期高一期末测试

语文试卷答案

D (冯读píng)

C A、缈茫——渺茫 B、竟相——竞相 D、嘻笑——嬉笑

A 信笔涂鸦:信:听凭,随意;信笔:随意书写;涂鸦:比喻字写得很拙劣,随便乱涂乱画。形容字写得很潦草。或胡乱地写文章。也常用作自谦之词。

B (A、“大约”与“开外”语意重复;C、“来自”“慕名而至”杂糅,可改为“全国各地的游客慕名而至”或“吸引了来自全国各地的游客”;D、“见证着日新月异的城市”应为“见证着城市的日新月异”。)

C 雨果是19世纪法国伟大的浪漫主义文学家。

答案A(B“发现了”错,原文是警告人们要这样做,而不是已经做到了。C以偏概全,答案C (ABD均为令人忧虑的态度。是对历史文化遗产的破坏,是悲剧和陷阱。)

8、答案B (A“意味着传统文化的兴盛”失当。C“这说明我们发现了传统文化的价值”表达有误。D “都必须严格按古代的原有模式来做”太绝对。)

C 耽:沉溺

B (B项都是连词,表承接。 A:代词,那些/语气副词,还是;C:才/表判断,是;D:介词,用/连词,用来)

11、D、“其中大部分人”表述有误。

12、(1)我推荐你的原因,是希望你以道德辅助治理国家。【“所以”、“辅”、句意各一分。】

(2)光武帝让桓谭弹琴,桓谭看到宋弘,弹得不像平常那样熟练自如。(或弹琴失去了常态)【三个分句各一分。】

(3)尽了自己的努力而未能达到,便可以无所悔恨,难道谁还能讥笑他吗?【“其”、第一个分句、句意各一分。】

13、此不教而民从其化/近者视而效之/远者四面望而法之/故三得相而不喜/知其材自得之也/三去相而不侮/知非己之罪也

14、(1)诗人描绘了一幅恬静、平和的水乡春景图:临水的村庄,掩着的柴门,疏疏落落的

15、

向青草更青处漫溯

发尽上指冠

夙兴夜寐

齐彭殇为妄作

凌万顷之茫然

鸡鸣桑树颠

枉用相存

而世之奇伟、瑰怪、非常之观

《黄昏》答案

16、B、D(B项黄昏本无所谓从哪里来,作者的追问与问答,不是科学的回答,只是一种充满诗意的想象;D项“很难见到”有误。)

17、这句话用比喻的修辞手法(1分)写出了黄昏短暂易逝,来去无踪,朦胧美丽的特点(2分)。在结构上承上启下,过渡自然(1分),表达了作者对黄昏独到的感受,以引发人们对黄昏的关注,形象、生动、准确、凝练(2分)。

18、1)从视觉的角度写色彩,写出了黄昏如梦似幻、朦胧微明的特点(2分)。

2)从听觉的角度写声音,写出了黄昏有一种幽美的轻适的阒静(2分)。

19、黄昏短暂易逝,它降临时,人们多已回家,无暇欣赏它的美丽,孤独成为黄昏的重要特

21、武汉黄鹤楼

栏杆外滚滚波涛,任千古英雄,挽不住大江东去;

窗户间堂堂日月,尽四时凭眺,几曾见黄鹤西来。

22、【答案】(京剧)源自徽剧,角色分类源自生活,表演程式化,表现形式绚丽多姿。

译文:

宋弘字仲子,京兆郡长安县人。光武帝即位,授予宋弘太中大夫的职务。他把所得到的租俸都分送给了远近亲戚,家中却没有一点积蓄,这种清廉的风格受到了世人的好评。后来又改封为宣平侯。

光武帝曾经向宋弘了解国内通博之士,宋弘便推荐了沛国的桓谭,称他才学广博,几乎可以赶上杨雄与刘向刘歆父子。(光武帝)于是任命桓谭为议郎、给事中。此后光武帝每次宴会总是叫桓谭弹琴,很喜欢他弹奏的轻妙多变的乐曲。宋弘听说后很不高兴,后悔当时推荐了桓谭。(有一次)宋弘等到桓谭从宫中退出,便整整齐齐地穿上朝服坐在府堂上,派了一名属吏去传唤他。桓谭进来后,宋弘不请他入座,责问道:“我推荐你的原因,是希望你以道德辅助治理国家,但你现在多次向皇上演奏淫靡之音,损害了雅、颂正音,不是忠正之士(应当做的)。你能够自己改正吗?还是叫我依法纠举呢?”桓谭一再叩头认错,过了好

同课章节目录