从百草园到三味书屋[下学期]

图片预览

文档简介

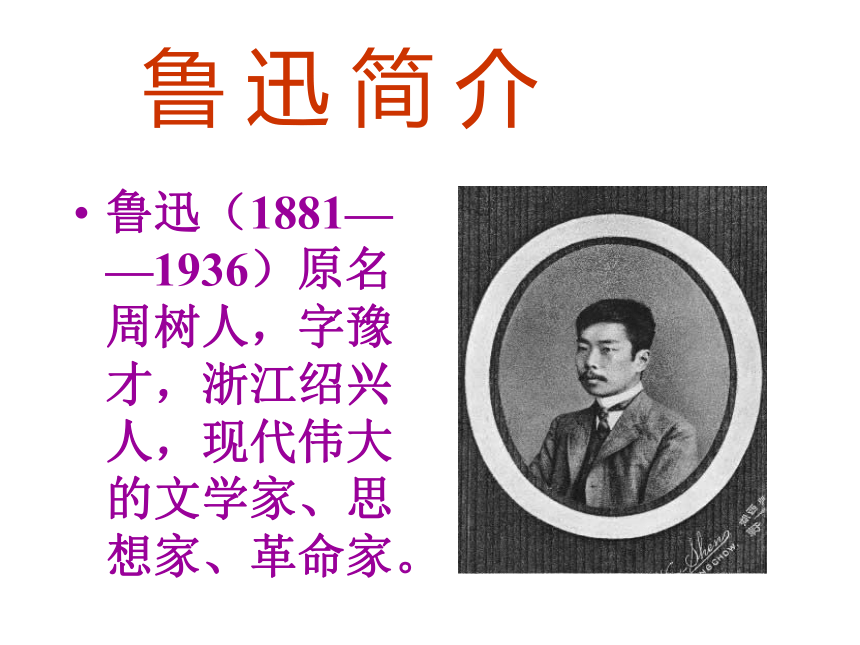

课件30张PPT。从百草园到三味书屋鲁迅鲁 迅 简 介鲁迅(1881——1936)原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,现代伟大的文学家、思想家、革命家。

鲁迅的父亲周伯宜,母亲鲁瑞

鲁 迅 简 介解题Q:从题目中我们可以得到什么信息?A:记叙“百草园”和“三味书屋”两个

地方发生的故事,全文包括两个

部分:“从……到……”表明了作

者由童年的游戏、玩乐到长大读

书的成长过程。理清结构Q:根据题目的表述,看看这两部分从什么地方分开?A:从“我不知道家里的人要将我送

进书塾里去了”这段前面,把文

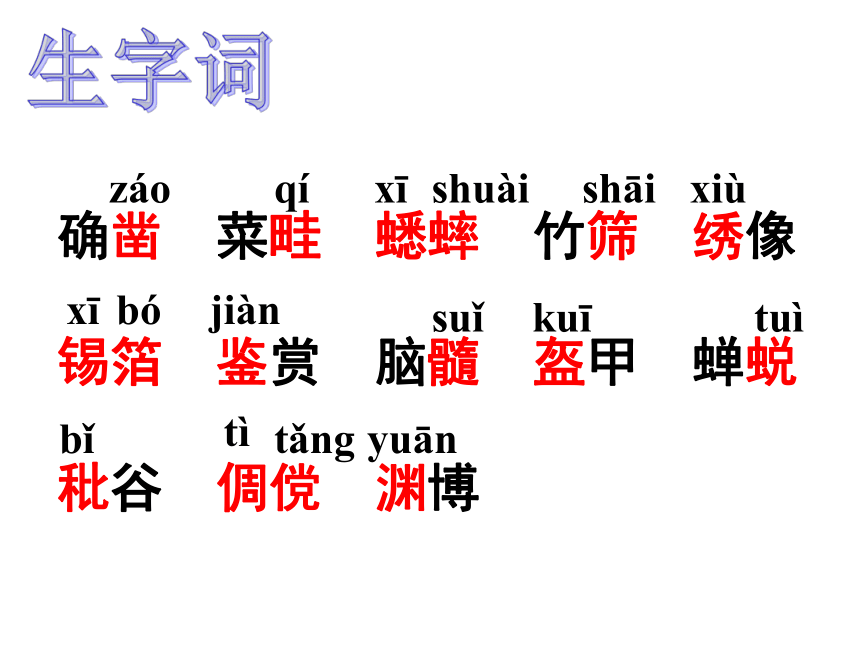

章分两大部分。生字词确凿 菜畦 蟋蟀 竹筛 绣像

锡箔 鉴赏 脑髓 盔甲 蝉蜕

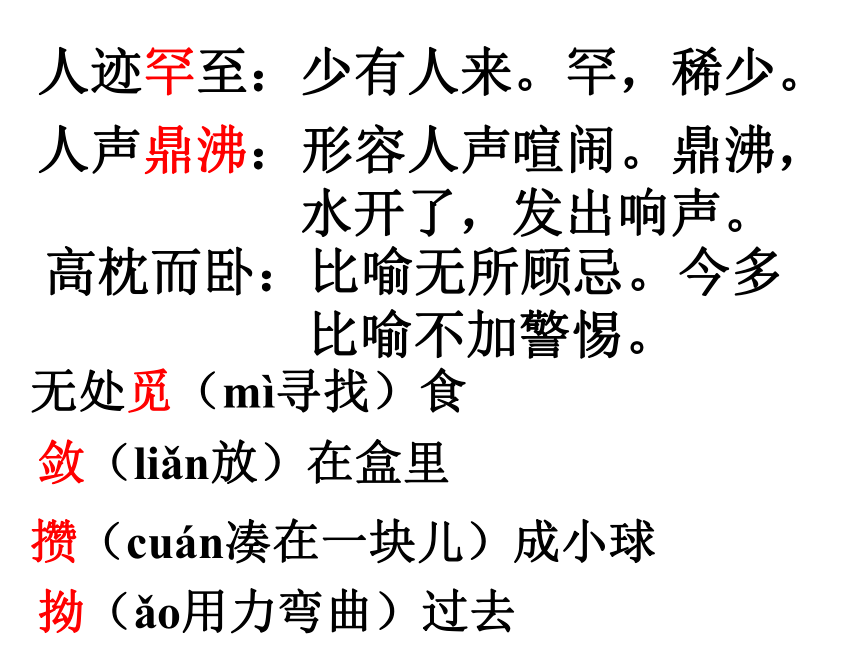

秕谷 倜傥 渊博 záoqíxīshuàishāixiùxībójiànsuǐkuītuìbǐtìtǎngyuān人迹罕至:少有人来。罕,稀少。人声鼎沸:形容人声喧闹。鼎沸,

水开了,发出响声。无处觅(mì寻找)食高枕而卧:比喻无所顾忌。今多

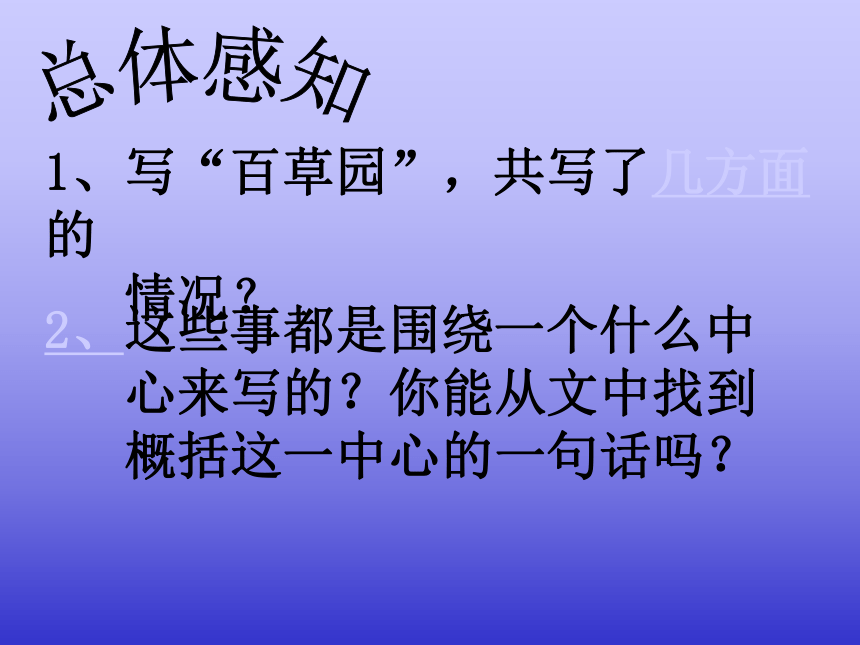

比喻不加警惕。攒(cuán凑在一块儿)成小球拗(ǎo用力弯曲)过去敛(liǎn放)在盒里总体感知1、写“百草园”,共写了几方面的

情况?2、这些事都是围绕一个什么中

心来写的?你能从文中找到

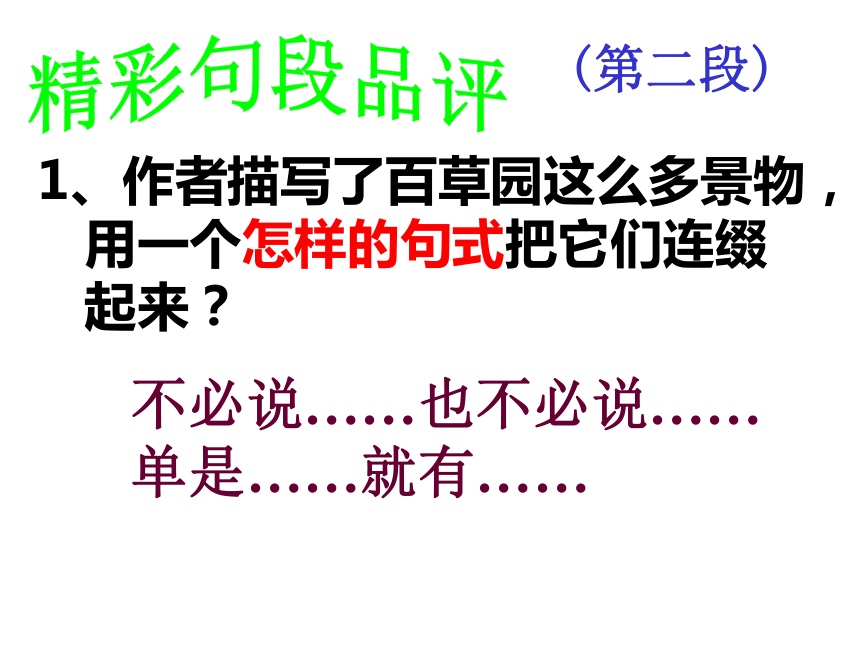

概括这一中心的一句话吗?百草园的美景美女蛇的传说冬天捕鸟精彩句段品评(第二段)1、作者描写了百草园这么多景物,

用一个怎样的句式把它们连缀

起来?不必说……也不必说……单是……就有……2、“不必说……单是……”从内

容上看,要强调的是前面有

乐趣,还是后面有乐趣?应该是说“不必说”更有乐趣,之所以要详写“泥墙根一带”,用的是烘托旁衬的手法。3、“不必说之后写了哪些景物?

它们有哪些特点?它们的共

性是什么?A、菜畦、石井栏、皂荚树、桑葚。B、碧绿、光滑、高大、紫红。C、它们的共性:都是静物。4、“也不必说”之后写了哪些景物?

它们有哪些动作?它们的共性

是什么?A、鸣蝉、叫天子、黄蜂。B、长吟、伏在菜花上、直窜

到云霄里去。C、写的都是动物。5、作者用哪些修辞和感官来写景? 用了比喻和拟人,菜畦的“碧绿”,桑葚的“紫红”是写颜色;“肥胖”“高大”“臃肿”“像小珊瑚珠攒成的小球”是写形状,这两种都从视觉上写;鸣蝉的“长吟”,蟋蟀的“弹琴”,是从听觉上写;覆盆子“又酸又甜”写的是味觉:这真叫有声有色、有滋有味。6、作者写“泥墙根一带”先描写的是

什么?后描写的又是什么?为什

么这样安排?A、先写动物,后写植物。B、可以满足孩子的好奇心;不只是

对自然的观察,而是自己动手去

翻,去捉,去按,去拔,去尝……

觉得更加好玩,增长许多知识。练一练1、请同学们用“不必说……也不必说……单是……就……”的句式造一组句子。例:深圳真美啊!不必说美仑美奂的

世界之窗,也不必说一碧万顷的

小梅沙,单是绿树成荫的深南大

道,就会让你流连忘返。写百草园为什么要插入“美女蛇”讲故事1、请一位同学给大家讲“美女蛇的故事

(不必背课文,要有感染力)。2、其他同学补充、更正、评议(体

态、口齿、语句、表情)。 围绕“乐趣”在写;故事本身虽然让人有点害怕,有点担心,却强烈地吸引着孩子们,引发他们的好奇心,增加了百草园的神秘色彩,使它更有情趣。1、“冬天的百草园比较的无味”中“无味”怎么讲?是相对什么说的?想一想“无味”即不太好玩;相对前面春夏秋三季生机盎然的景象而言的,冬天显得单调、寂寥。2、“雪一下,可就两样了”中“两样”是什么意思?究竟有什么好玩的? “两样”是针对“无味”而言的,即好玩了;好玩的原因是可以捕鸟。3、找出捕鸟的动词。扫 支 撒 系 牵 拉 罩铲竖放栓拉提按练一练 同学们小的时候,都捕捉过小昆虫或玩过各种游戏。请你模仿鲁迅描写冬天捕鸟用一系列动词,也用五个以上的动词描写你亲自做过的一种活动。思考问题1、这段在结构上起什么作用?2、家里人送鲁迅去书塾的真正原因是什么?他自己是怎么想的?3、这段文字表达了“我”当时怎样的情感?轻松讨论(两人一组)1、鲁迅对三味书屋有哪些不满意?

2、你怎样认识百草园和三味书屋?

3、鲁迅可以逃避烦恼不去上学吗?

4、什么是真正的成长?

5、寿静吾是怎样的老师?你怎样看?

6、三味书屋中有哪些趣事?1、拘人的礼节:拜鹿—拜

孔子,拜先生;

2、问“怪哉虫”老师不予回

答;

3、读的内容大多不懂。1、少年儿童与大自然接触,不仅增长知识,而且无拘无束;

2、三味书屋学的东西似懂非懂,枯燥无味。这是从儿童无知的视角来写的。生活比较枯燥,学习内容引不起兴趣,教师不允许问课外的知识,原来的贪玩到现在的读书,有趣的故事到听不懂的文章。极方正、质朴、博学、和蔼

他似乎很不高兴,脸上还有怒色。

先生最初几天对我很严厉,后来却好起来了……

他有一条戒尺,但是不常用……

他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。在当时比较开明,不打骂学生;对学生既和蔼又严格。但在封建社会里,他的教学内容,教学方式都是守旧的。听老师说书;

折腊梅枝;

寻蝉蜕;

做戏、画画儿;

捉了苍蝇喂蚂蚁。关于文章主题1、嘲讽脱离实际的清末私塾教育,暴露封建社会对儿童身心健康的漠视、束缚、残害。

2、表现了儿童热爱大自然,喜欢自由快乐生活的心理,同时对束缚儿童身心发展的封建教育表示不满。

3、真实地再现封建时代少年儿童入学前后的生活,表现了少年儿童热爱大自然,探求各种知识的广泛的生活兴趣,表达了作者对生气蓬勃的少年生活的怀念和追求。

鲁迅的父亲周伯宜,母亲鲁瑞

鲁 迅 简 介解题Q:从题目中我们可以得到什么信息?A:记叙“百草园”和“三味书屋”两个

地方发生的故事,全文包括两个

部分:“从……到……”表明了作

者由童年的游戏、玩乐到长大读

书的成长过程。理清结构Q:根据题目的表述,看看这两部分从什么地方分开?A:从“我不知道家里的人要将我送

进书塾里去了”这段前面,把文

章分两大部分。生字词确凿 菜畦 蟋蟀 竹筛 绣像

锡箔 鉴赏 脑髓 盔甲 蝉蜕

秕谷 倜傥 渊博 záoqíxīshuàishāixiùxībójiànsuǐkuītuìbǐtìtǎngyuān人迹罕至:少有人来。罕,稀少。人声鼎沸:形容人声喧闹。鼎沸,

水开了,发出响声。无处觅(mì寻找)食高枕而卧:比喻无所顾忌。今多

比喻不加警惕。攒(cuán凑在一块儿)成小球拗(ǎo用力弯曲)过去敛(liǎn放)在盒里总体感知1、写“百草园”,共写了几方面的

情况?2、这些事都是围绕一个什么中

心来写的?你能从文中找到

概括这一中心的一句话吗?百草园的美景美女蛇的传说冬天捕鸟精彩句段品评(第二段)1、作者描写了百草园这么多景物,

用一个怎样的句式把它们连缀

起来?不必说……也不必说……单是……就有……2、“不必说……单是……”从内

容上看,要强调的是前面有

乐趣,还是后面有乐趣?应该是说“不必说”更有乐趣,之所以要详写“泥墙根一带”,用的是烘托旁衬的手法。3、“不必说之后写了哪些景物?

它们有哪些特点?它们的共

性是什么?A、菜畦、石井栏、皂荚树、桑葚。B、碧绿、光滑、高大、紫红。C、它们的共性:都是静物。4、“也不必说”之后写了哪些景物?

它们有哪些动作?它们的共性

是什么?A、鸣蝉、叫天子、黄蜂。B、长吟、伏在菜花上、直窜

到云霄里去。C、写的都是动物。5、作者用哪些修辞和感官来写景? 用了比喻和拟人,菜畦的“碧绿”,桑葚的“紫红”是写颜色;“肥胖”“高大”“臃肿”“像小珊瑚珠攒成的小球”是写形状,这两种都从视觉上写;鸣蝉的“长吟”,蟋蟀的“弹琴”,是从听觉上写;覆盆子“又酸又甜”写的是味觉:这真叫有声有色、有滋有味。6、作者写“泥墙根一带”先描写的是

什么?后描写的又是什么?为什

么这样安排?A、先写动物,后写植物。B、可以满足孩子的好奇心;不只是

对自然的观察,而是自己动手去

翻,去捉,去按,去拔,去尝……

觉得更加好玩,增长许多知识。练一练1、请同学们用“不必说……也不必说……单是……就……”的句式造一组句子。例:深圳真美啊!不必说美仑美奂的

世界之窗,也不必说一碧万顷的

小梅沙,单是绿树成荫的深南大

道,就会让你流连忘返。写百草园为什么要插入“美女蛇”讲故事1、请一位同学给大家讲“美女蛇的故事

(不必背课文,要有感染力)。2、其他同学补充、更正、评议(体

态、口齿、语句、表情)。 围绕“乐趣”在写;故事本身虽然让人有点害怕,有点担心,却强烈地吸引着孩子们,引发他们的好奇心,增加了百草园的神秘色彩,使它更有情趣。1、“冬天的百草园比较的无味”中“无味”怎么讲?是相对什么说的?想一想“无味”即不太好玩;相对前面春夏秋三季生机盎然的景象而言的,冬天显得单调、寂寥。2、“雪一下,可就两样了”中“两样”是什么意思?究竟有什么好玩的? “两样”是针对“无味”而言的,即好玩了;好玩的原因是可以捕鸟。3、找出捕鸟的动词。扫 支 撒 系 牵 拉 罩铲竖放栓拉提按练一练 同学们小的时候,都捕捉过小昆虫或玩过各种游戏。请你模仿鲁迅描写冬天捕鸟用一系列动词,也用五个以上的动词描写你亲自做过的一种活动。思考问题1、这段在结构上起什么作用?2、家里人送鲁迅去书塾的真正原因是什么?他自己是怎么想的?3、这段文字表达了“我”当时怎样的情感?轻松讨论(两人一组)1、鲁迅对三味书屋有哪些不满意?

2、你怎样认识百草园和三味书屋?

3、鲁迅可以逃避烦恼不去上学吗?

4、什么是真正的成长?

5、寿静吾是怎样的老师?你怎样看?

6、三味书屋中有哪些趣事?1、拘人的礼节:拜鹿—拜

孔子,拜先生;

2、问“怪哉虫”老师不予回

答;

3、读的内容大多不懂。1、少年儿童与大自然接触,不仅增长知识,而且无拘无束;

2、三味书屋学的东西似懂非懂,枯燥无味。这是从儿童无知的视角来写的。生活比较枯燥,学习内容引不起兴趣,教师不允许问课外的知识,原来的贪玩到现在的读书,有趣的故事到听不懂的文章。极方正、质朴、博学、和蔼

他似乎很不高兴,脸上还有怒色。

先生最初几天对我很严厉,后来却好起来了……

他有一条戒尺,但是不常用……

他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。在当时比较开明,不打骂学生;对学生既和蔼又严格。但在封建社会里,他的教学内容,教学方式都是守旧的。听老师说书;

折腊梅枝;

寻蝉蜕;

做戏、画画儿;

捉了苍蝇喂蚂蚁。关于文章主题1、嘲讽脱离实际的清末私塾教育,暴露封建社会对儿童身心健康的漠视、束缚、残害。

2、表现了儿童热爱大自然,喜欢自由快乐生活的心理,同时对束缚儿童身心发展的封建教育表示不满。

3、真实地再现封建时代少年儿童入学前后的生活,表现了少年儿童热爱大自然,探求各种知识的广泛的生活兴趣,表达了作者对生气蓬勃的少年生活的怀念和追求。

同课章节目录

- 第一单元

- 一 童年的朋友

- 二 一面

- 三 我的老师

- 四 展示华夏文化的魅力

- 五 赵普

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 从百草园到三味书屋

- 七 月迹

- 八三颗枸杞豆

- 九 我们家的男子汉

- 十 柳叶儿

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 人民英雄永垂不朽

- 十二 巍巍中山陵

- 十三 凡尔赛宫

- 十四 短文两篇

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十五 松鼠

- 十六 *松树金龟子

- 十七 国宝—大熊猫

- 十八 黔之驴

- 诵读欣赏

- 名著推荐与阅读-西游记

- 第五单元

- 十九 三个太阳

- 二十 录音新闻

- 二十一 “神舟”五号飞船航天员出征记

- 二十二 新闻两篇

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十三 毛泽东词二首

- 二十四 古代诗词三首

- 二十五 现代诗二首

- 二十六 歌词三首

- 诵读欣赏