第11课 古代战争与地域文化的演变 课件—2021-2022学年高中历史统编版(2019)选择性必修三(共13张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 古代战争与地域文化的演变 课件—2021-2022学年高中历史统编版(2019)选择性必修三(共13张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-27 10:54:52 | ||

图片预览

文档简介

(共13张PPT)

1.第一子目4-7自然段。

2.第二子目2、3自然段。

课前大声诵读

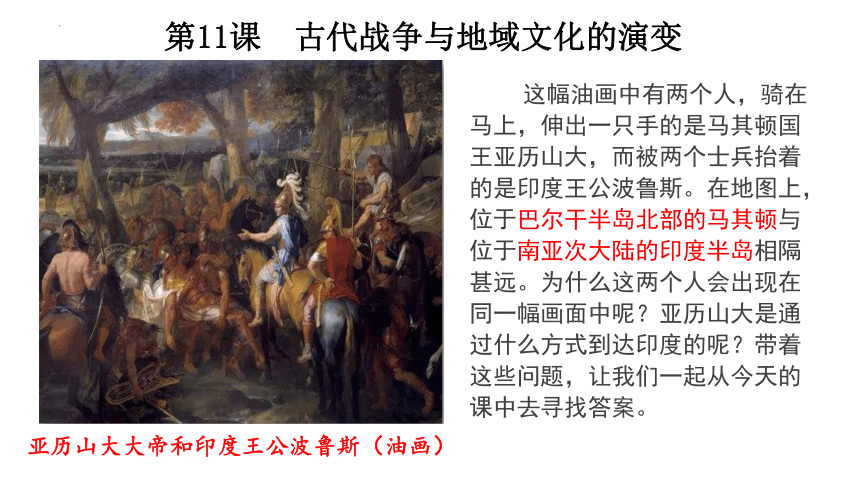

亚历山大大帝和印度王公波鲁斯(油画)

这幅油画中有两个人,骑在马上,伸出一只手的是马其顿国王亚历山大,而被两个士兵抬着的是印度王公波鲁斯。在地图上,位于巴尔干半岛北部的马其顿与位于南亚次大陆的印度半岛相隔甚远。为什么这两个人会出现在同一幅画面中呢?亚历山大是通过什么方式到达印度的呢?带着这些问题,让我们一起从今天的课中去寻找答案。

第11课 古代战争与地域文化的演变

学习任务1:亚历山大远征(BC334-BC324)—“希腊化时代”的到来

设问1:阅读课文第一子目第一自然段,结合地图,对亚历山大东征进行历史解释。

一次十年的远征(前334-前324)

时间、人物、战争性质、过程、影响等

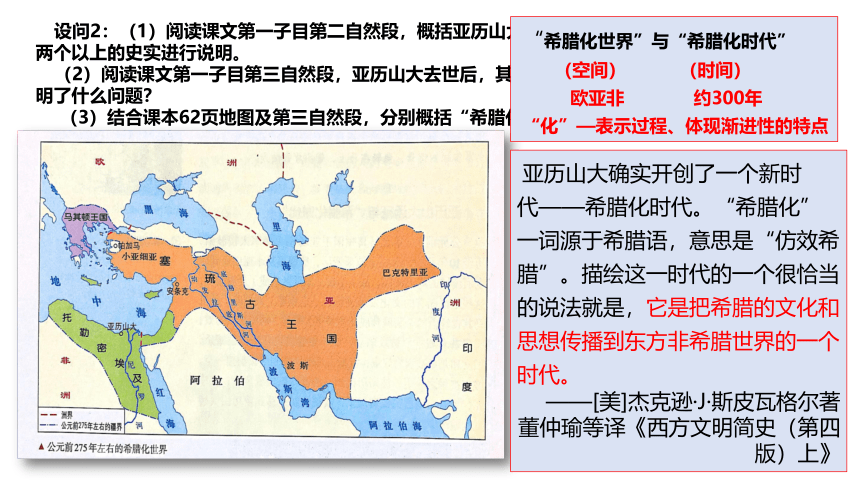

设问2:(1)阅读课文第一子目第二自然段,概括亚历山大统治期间文化政策的特点,并用两个以上的史实进行说明。

(2)阅读课文第一子目第三自然段,亚历山大去世后,其部下陷入混战,帝国逐渐分裂,说明了什么问题?

(3)结合课本62页地图及第三自然段,分别概括“希腊化世界”和“希腊化时代”的概念。

“希腊化世界”与“希腊化时代”

(空间) (时间)

欧亚非 约300年

“化”—表示过程、体现渐进性的特点

亚历山大确实开创了一个新时代——希腊化时代。“希腊化”一词源于希腊语,意思是“仿效希腊”。描绘这一时代的一个很恰当的说法就是,它是把希腊的文化和思想传播到东方非希腊世界的一个时代。

——[美]杰克逊·J·斯皮瓦格尔著 董仲瑜等译《西方文明简史(第四版)上》

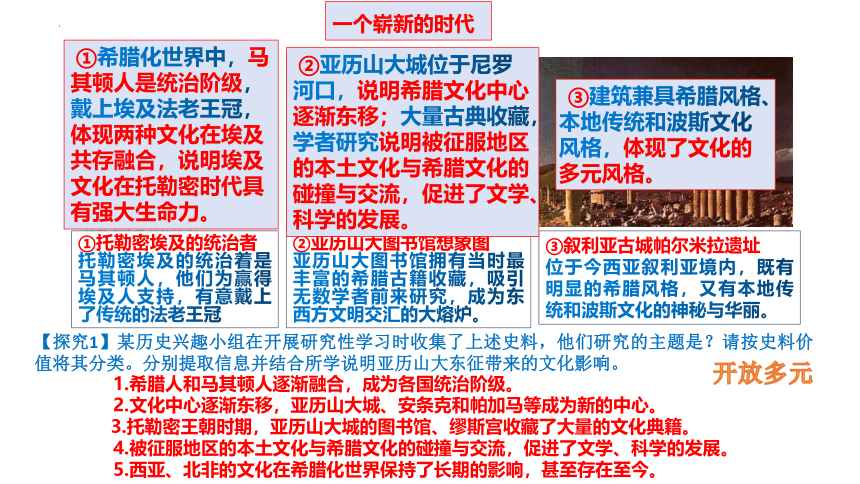

②亚历山大图书馆想象图

亚历山大图书馆拥有当时最丰富的希腊古籍收藏,吸引无数学者前来研究,成为东西方文明交汇的大熔炉。

③叙利亚古城帕尔米拉遗址

位于今西亚叙利亚境内,既有明显的希腊风格,又有本地传统和波斯文化的神秘与华丽。

①托勒密埃及的统治者

托勒密埃及的统治着是马其顿人,他们为赢得埃及人支持,有意戴上了传统的法老王冠

【探究1】某历史兴趣小组在开展研究性学习时收集了上述史料,他们研究的主题是?请按史料价值将其分类。分别提取信息并结合所学说明亚历山大东征带来的文化影响。

①希腊化世界中,马其顿人是统治阶级,戴上埃及法老王冠,体现两种文化在埃及共存融合,说明埃及文化在托勒密时代具有强大生命力。

②亚历山大城位于尼罗河口,说明希腊文化中心逐渐东移;大量古典收藏,学者研究说明被征服地区的本土文化与希腊文化的碰撞与交流,促进了文学、科学的发展。

③建筑兼具希腊风格、本地传统和波斯文化风格,体现了文化的多元风格。

1.希腊人和马其顿人逐渐融合,成为各国统治阶级。

2.文化中心逐渐东移,亚历山大城、安条克和帕加马等成为新的中心。

3.托勒密王朝时期,亚历山大城的图书馆、缪斯宫收藏了大量的文化典籍。

4.被征服地区的本土文化与希腊文化的碰撞与交流,促进了文学、科学的发展。

5.西亚、北非的文化在希腊化世界保持了长期的影响,甚至存在至今。

开放多元

一个崭新的时代

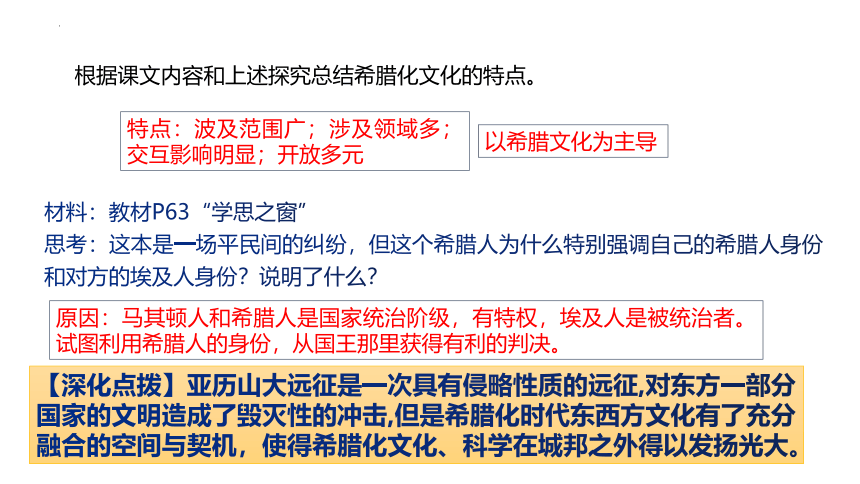

根据课文内容和上述探究总结希腊化文化的特点。

特点:波及范围广;涉及领域多;交互影响明显;开放多元

材料:教材P63“学思之窗”

思考:这本是一场平民间的纠纷,但这个希腊人为什么特别强调自己的希腊人身份和对方的埃及人身份?说明了什么?

以希腊文化为主导

原因:马其顿人和希腊人是国家统治阶级,有特权,埃及人是被统治者。试图利用希腊人的身份,从国王那里获得有利的判决。

说明:希腊化时代是以希腊文化为主导的。

【深化点拨】亚历山大远征是一次具有侵略性质的远征,对东方一部分国家的文明造成了毁灭性的冲击,但是希腊化时代东西方文化有了充分融合的空间与契机,使得希腊化文化、科学在城邦之外得以发扬光大。

【旧题新做】亚历山大东征,在希腊化世界及其周边地区实际上形成了以西亚为中心,以地中海和中亚、印度为两端的新交通体系,在张骞到达中亚之前的公元前2世纪中后期,后来称为丝绸之路西段(自帕米尔以西)的道路实际上已经开通。这表明( )

A.张骞对丝绸之路开辟做出决定性贡献

B.丝绸之路的开辟具有历史的必然性

C.希腊文明的传播对丝绸之路的开通做出贡献

D.中西经济文化的交流自古以来就很频繁

张骞到达中亚之前的公元前2世纪中后期,后来丝绸之路的西段(自帕米尔以西)实际上已经开通,而且此时距亚历山大东征已经两个世纪之久,东部希腊化世界的政治格局和文化面貌也发生了巨大变化。从这个意义上看,张骞的西域凿空与亚历山大的东征,从不同的方向沟通了欧亚大陆古代诸文明之间的文化交流和经济联系。

C

从公元二世纪中叶起,中国的汉王朝与罗马帝国就有了直接的往来。公元五世纪,由于西罗马帝国灭亡以后,欧洲和远东商旅之间的直接联系就逐渐断绝,这种情况到十三世纪蒙古西征时被打破。

学习任务2:蒙古西征(1218-1260)—草原铁蹄下的文化交流

13世纪初,默默无闻的蒙古人突然地闯入了历史,在杰出的统帅成吉思汗及其子孙的领导下,不到五十年时间,就征服了当时“文明世界”的大部分地区,成为横扫欧亚的一股蒙古旋风。

②

③

①

1218年灭掉花刺子模,蒙古军队直抵黑海北岸。

1235年,征服今俄罗斯、乌克兰地区的诸多公国和部族,一直打到今德国、匈牙利和巴尔干半岛。

13世纪中叶,以西亚地区为目标,攻占巴格达。忽必烈建立元朝前后,蒙古在其他统治区形成四大汗国。

设问5:根据“蒙古西征示意图”及P63第二目第一自然段,将三次西征路线按时间先后排序,并说明判断理由。

一次遥远的西征

蒙古西征重新勾画了世界版图,把原来相互隔绝的大小帝国紧密地联系在一起,为新世界和新时代的到来划定了新的秩序。

——杜君立《历史的细节》

材料3:元史专家韩儒林先生说:“成吉思汗在开始西征起,便……把东西交通大道上的此疆彼界扫除了,把阻碍经济文化交流的堡垒削平了,于是东西方的交往开始频繁、距离开始缩短了。中国的创造发明如火药、纸币、驿站制度等输出到西方,西方的药品、织造品、天文历法等也输入了中国。”

【探究2】根据材料并结合教材P64两个自然段,概括蒙古西征对不同地域文化产生产生了哪些影响?

一段深刻的交流

对世界:蒙古帝国将欧亚大陆连成一片,加强了双方的直接交往,推动了东西方文化交流。

对西方:对被征服地区社会经济文化带来严重破坏;中国先进的文明带到中世纪的欧洲,间接影响到日后的探险活动和文艺复兴;驿站制度,为东西方文化交流提供了极为便利的条件。

对中国:把少量西方文明带回中华大地,平衡了双方科技的差距;

引发大规模的民族迁徙,大量色目人进入中国,促进民族交融和东西方经济文化交流。

【学以致用】

材料一 “成吉思汗及其子孙为首的蒙古封建主,在差不多七十年的时间里,血洗了亚欧国家。前所未有的灾难落到了被征服国家人民群众的身上。征服,破坏了他们的城市,践踏了他们的田野,消灭了他们的生产力和文化。”

——摘编自苏联1957年出版的《苏联域外的东方中世纪史》

材料二 “蒙古人西征,将以前闭塞之路途,完全洞开, ……中世纪满天黑云,使人不得望见天日。至是乃因蒙古西征,而重现光明。当时战争杀人,盈野盈城,似为人类惨祸,而不知实如空天霹雳,将几百年之酣睡懒病,自梦中警醒。”

——法国学者麦撒

二者对蒙古西征的评价其侧重点有何不同?影响历史评价的因素有哪些?给我们怎样的启示?

不同:前者否定,后者以肯定为主。

因素:主观上——评价者的阶级立场、教育背景、主观情绪等

客观上——时代背景、史料状况、史学研究方法等

【深化点拨】蒙古西征犹如一把双刃剑,带给被征服地区血和泪的同时,也把原来因地理、政治、经济条件不同而相互隔离的地区连成一片,丝绸之路一度畅通无阻,实现了人类文明的大交流。

启示:尽可能搜集多种史料,进行史料之间的相互印证;

对史料进行科学辨析;公正客观地进行评价。

亚历山大率军入侵波斯

前334年

前2世纪

前1世纪

1218年

1235年

13世纪中叶

1271年前后

前323年

亚历山大去世,帝国逐渐分裂为三个主要国家

蒙古汗国出现

蒙古发动第一次西征

四大蒙古汗国出现

蒙古发动第二次西征

蒙古进行第三次西征

以希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化;希腊人和马其顿人逐渐融合;希腊文化的中心逐渐东移;西亚、北非的文化在希腊化世界保持长期影响。

“希腊化时代”

客观上推动了东西方的交流(两位欧洲传教士、马可.波罗、列班.扫马);引发了较大规模的民族迁徙(由东向西迁徙的移民主要是西征的蒙古军队;大批移民由西向东迁,进人中国中原地区) ;亚欧内陆民族分布产生了变化。

东西方交流

课堂小结

13世纪初

思维升华:

关于战争与文化的关系,你是如何看待的?请联系单元导读及本节课的内容加以说明。(注意表述成文)

战争是促进文化交流的一种特殊形式。

战争是一把双刃剑,一方面给人类带来破坏和灾难;另一方面造成不同文化的碰撞与交锋,进行文化的选择与重构,促进了人类文化的交融与发展。(史实论述)

一种文化向被征服地区传播的同时,这些地区对待它们是一个主动选择的过程,而不是被动的接受。

要尽可能避免暴力战争,寻求和平方式交流……

课后探究

亚历山大东征将四大文明古国占据其三。现在很多学者认为:“亚历山大大帝如果不是因为中亚的地图模糊而错把印度当成中国,恐怕中国的黄河流域文明会遭受灭顶之灾”。

【质疑】请大家课下搜集资料,思考:如果亚历山大不走错路线,他打得赢中国吗?

1.第一子目4-7自然段。

2.第二子目2、3自然段。

课前大声诵读

亚历山大大帝和印度王公波鲁斯(油画)

这幅油画中有两个人,骑在马上,伸出一只手的是马其顿国王亚历山大,而被两个士兵抬着的是印度王公波鲁斯。在地图上,位于巴尔干半岛北部的马其顿与位于南亚次大陆的印度半岛相隔甚远。为什么这两个人会出现在同一幅画面中呢?亚历山大是通过什么方式到达印度的呢?带着这些问题,让我们一起从今天的课中去寻找答案。

第11课 古代战争与地域文化的演变

学习任务1:亚历山大远征(BC334-BC324)—“希腊化时代”的到来

设问1:阅读课文第一子目第一自然段,结合地图,对亚历山大东征进行历史解释。

一次十年的远征(前334-前324)

时间、人物、战争性质、过程、影响等

设问2:(1)阅读课文第一子目第二自然段,概括亚历山大统治期间文化政策的特点,并用两个以上的史实进行说明。

(2)阅读课文第一子目第三自然段,亚历山大去世后,其部下陷入混战,帝国逐渐分裂,说明了什么问题?

(3)结合课本62页地图及第三自然段,分别概括“希腊化世界”和“希腊化时代”的概念。

“希腊化世界”与“希腊化时代”

(空间) (时间)

欧亚非 约300年

“化”—表示过程、体现渐进性的特点

亚历山大确实开创了一个新时代——希腊化时代。“希腊化”一词源于希腊语,意思是“仿效希腊”。描绘这一时代的一个很恰当的说法就是,它是把希腊的文化和思想传播到东方非希腊世界的一个时代。

——[美]杰克逊·J·斯皮瓦格尔著 董仲瑜等译《西方文明简史(第四版)上》

②亚历山大图书馆想象图

亚历山大图书馆拥有当时最丰富的希腊古籍收藏,吸引无数学者前来研究,成为东西方文明交汇的大熔炉。

③叙利亚古城帕尔米拉遗址

位于今西亚叙利亚境内,既有明显的希腊风格,又有本地传统和波斯文化的神秘与华丽。

①托勒密埃及的统治者

托勒密埃及的统治着是马其顿人,他们为赢得埃及人支持,有意戴上了传统的法老王冠

【探究1】某历史兴趣小组在开展研究性学习时收集了上述史料,他们研究的主题是?请按史料价值将其分类。分别提取信息并结合所学说明亚历山大东征带来的文化影响。

①希腊化世界中,马其顿人是统治阶级,戴上埃及法老王冠,体现两种文化在埃及共存融合,说明埃及文化在托勒密时代具有强大生命力。

②亚历山大城位于尼罗河口,说明希腊文化中心逐渐东移;大量古典收藏,学者研究说明被征服地区的本土文化与希腊文化的碰撞与交流,促进了文学、科学的发展。

③建筑兼具希腊风格、本地传统和波斯文化风格,体现了文化的多元风格。

1.希腊人和马其顿人逐渐融合,成为各国统治阶级。

2.文化中心逐渐东移,亚历山大城、安条克和帕加马等成为新的中心。

3.托勒密王朝时期,亚历山大城的图书馆、缪斯宫收藏了大量的文化典籍。

4.被征服地区的本土文化与希腊文化的碰撞与交流,促进了文学、科学的发展。

5.西亚、北非的文化在希腊化世界保持了长期的影响,甚至存在至今。

开放多元

一个崭新的时代

根据课文内容和上述探究总结希腊化文化的特点。

特点:波及范围广;涉及领域多;交互影响明显;开放多元

材料:教材P63“学思之窗”

思考:这本是一场平民间的纠纷,但这个希腊人为什么特别强调自己的希腊人身份和对方的埃及人身份?说明了什么?

以希腊文化为主导

原因:马其顿人和希腊人是国家统治阶级,有特权,埃及人是被统治者。试图利用希腊人的身份,从国王那里获得有利的判决。

说明:希腊化时代是以希腊文化为主导的。

【深化点拨】亚历山大远征是一次具有侵略性质的远征,对东方一部分国家的文明造成了毁灭性的冲击,但是希腊化时代东西方文化有了充分融合的空间与契机,使得希腊化文化、科学在城邦之外得以发扬光大。

【旧题新做】亚历山大东征,在希腊化世界及其周边地区实际上形成了以西亚为中心,以地中海和中亚、印度为两端的新交通体系,在张骞到达中亚之前的公元前2世纪中后期,后来称为丝绸之路西段(自帕米尔以西)的道路实际上已经开通。这表明( )

A.张骞对丝绸之路开辟做出决定性贡献

B.丝绸之路的开辟具有历史的必然性

C.希腊文明的传播对丝绸之路的开通做出贡献

D.中西经济文化的交流自古以来就很频繁

张骞到达中亚之前的公元前2世纪中后期,后来丝绸之路的西段(自帕米尔以西)实际上已经开通,而且此时距亚历山大东征已经两个世纪之久,东部希腊化世界的政治格局和文化面貌也发生了巨大变化。从这个意义上看,张骞的西域凿空与亚历山大的东征,从不同的方向沟通了欧亚大陆古代诸文明之间的文化交流和经济联系。

C

从公元二世纪中叶起,中国的汉王朝与罗马帝国就有了直接的往来。公元五世纪,由于西罗马帝国灭亡以后,欧洲和远东商旅之间的直接联系就逐渐断绝,这种情况到十三世纪蒙古西征时被打破。

学习任务2:蒙古西征(1218-1260)—草原铁蹄下的文化交流

13世纪初,默默无闻的蒙古人突然地闯入了历史,在杰出的统帅成吉思汗及其子孙的领导下,不到五十年时间,就征服了当时“文明世界”的大部分地区,成为横扫欧亚的一股蒙古旋风。

②

③

①

1218年灭掉花刺子模,蒙古军队直抵黑海北岸。

1235年,征服今俄罗斯、乌克兰地区的诸多公国和部族,一直打到今德国、匈牙利和巴尔干半岛。

13世纪中叶,以西亚地区为目标,攻占巴格达。忽必烈建立元朝前后,蒙古在其他统治区形成四大汗国。

设问5:根据“蒙古西征示意图”及P63第二目第一自然段,将三次西征路线按时间先后排序,并说明判断理由。

一次遥远的西征

蒙古西征重新勾画了世界版图,把原来相互隔绝的大小帝国紧密地联系在一起,为新世界和新时代的到来划定了新的秩序。

——杜君立《历史的细节》

材料3:元史专家韩儒林先生说:“成吉思汗在开始西征起,便……把东西交通大道上的此疆彼界扫除了,把阻碍经济文化交流的堡垒削平了,于是东西方的交往开始频繁、距离开始缩短了。中国的创造发明如火药、纸币、驿站制度等输出到西方,西方的药品、织造品、天文历法等也输入了中国。”

【探究2】根据材料并结合教材P64两个自然段,概括蒙古西征对不同地域文化产生产生了哪些影响?

一段深刻的交流

对世界:蒙古帝国将欧亚大陆连成一片,加强了双方的直接交往,推动了东西方文化交流。

对西方:对被征服地区社会经济文化带来严重破坏;中国先进的文明带到中世纪的欧洲,间接影响到日后的探险活动和文艺复兴;驿站制度,为东西方文化交流提供了极为便利的条件。

对中国:把少量西方文明带回中华大地,平衡了双方科技的差距;

引发大规模的民族迁徙,大量色目人进入中国,促进民族交融和东西方经济文化交流。

【学以致用】

材料一 “成吉思汗及其子孙为首的蒙古封建主,在差不多七十年的时间里,血洗了亚欧国家。前所未有的灾难落到了被征服国家人民群众的身上。征服,破坏了他们的城市,践踏了他们的田野,消灭了他们的生产力和文化。”

——摘编自苏联1957年出版的《苏联域外的东方中世纪史》

材料二 “蒙古人西征,将以前闭塞之路途,完全洞开, ……中世纪满天黑云,使人不得望见天日。至是乃因蒙古西征,而重现光明。当时战争杀人,盈野盈城,似为人类惨祸,而不知实如空天霹雳,将几百年之酣睡懒病,自梦中警醒。”

——法国学者麦撒

二者对蒙古西征的评价其侧重点有何不同?影响历史评价的因素有哪些?给我们怎样的启示?

不同:前者否定,后者以肯定为主。

因素:主观上——评价者的阶级立场、教育背景、主观情绪等

客观上——时代背景、史料状况、史学研究方法等

【深化点拨】蒙古西征犹如一把双刃剑,带给被征服地区血和泪的同时,也把原来因地理、政治、经济条件不同而相互隔离的地区连成一片,丝绸之路一度畅通无阻,实现了人类文明的大交流。

启示:尽可能搜集多种史料,进行史料之间的相互印证;

对史料进行科学辨析;公正客观地进行评价。

亚历山大率军入侵波斯

前334年

前2世纪

前1世纪

1218年

1235年

13世纪中叶

1271年前后

前323年

亚历山大去世,帝国逐渐分裂为三个主要国家

蒙古汗国出现

蒙古发动第一次西征

四大蒙古汗国出现

蒙古发动第二次西征

蒙古进行第三次西征

以希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化;希腊人和马其顿人逐渐融合;希腊文化的中心逐渐东移;西亚、北非的文化在希腊化世界保持长期影响。

“希腊化时代”

客观上推动了东西方的交流(两位欧洲传教士、马可.波罗、列班.扫马);引发了较大规模的民族迁徙(由东向西迁徙的移民主要是西征的蒙古军队;大批移民由西向东迁,进人中国中原地区) ;亚欧内陆民族分布产生了变化。

东西方交流

课堂小结

13世纪初

思维升华:

关于战争与文化的关系,你是如何看待的?请联系单元导读及本节课的内容加以说明。(注意表述成文)

战争是促进文化交流的一种特殊形式。

战争是一把双刃剑,一方面给人类带来破坏和灾难;另一方面造成不同文化的碰撞与交锋,进行文化的选择与重构,促进了人类文化的交融与发展。(史实论述)

一种文化向被征服地区传播的同时,这些地区对待它们是一个主动选择的过程,而不是被动的接受。

要尽可能避免暴力战争,寻求和平方式交流……

课后探究

亚历山大东征将四大文明古国占据其三。现在很多学者认为:“亚历山大大帝如果不是因为中亚的地图模糊而错把印度当成中国,恐怕中国的黄河流域文明会遭受灭顶之灾”。

【质疑】请大家课下搜集资料,思考:如果亚历山大不走错路线,他打得赢中国吗?

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享