第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册(共15张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册(共15张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-27 10:06:39 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

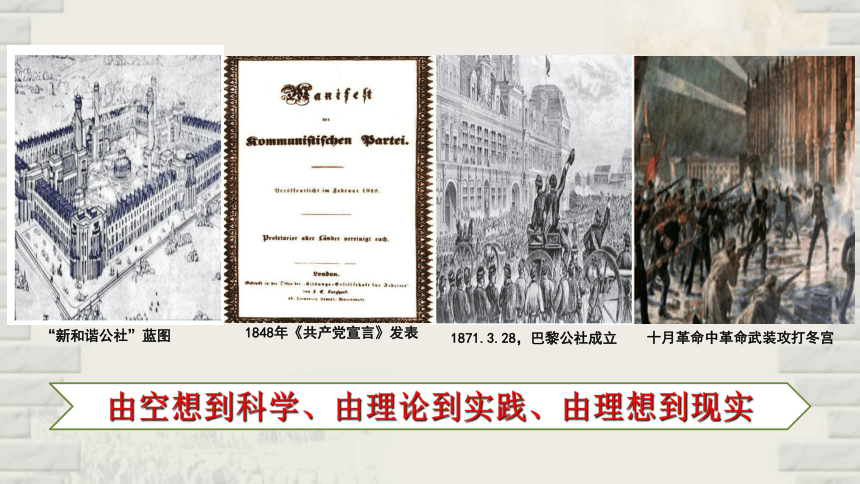

1848年《共产党宣言》发表

“新和谐公社”蓝图

1871.3.28,巴黎公社成立

十月革命中革命武装攻打冬宫

由空想到科学、由理论到实践、由理想到现实

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

——“革命”与“建设”

学习目标:

1.梳理十月革命的历史进程,把握革命的基本史实。

2.通过史料,分析十月革命爆发的原因,剖析列宁十月革命胜利之间的关系;区分二月革命与十月革命的不同,理解十月革命的历史意义;认识苏联的社会主义建设。(重难点)

3.宏观把握本课知识,在了解俄国十月革命和社会主义建设的基础上,思考其对中国的民主革命和社会主义建设带来的启示。

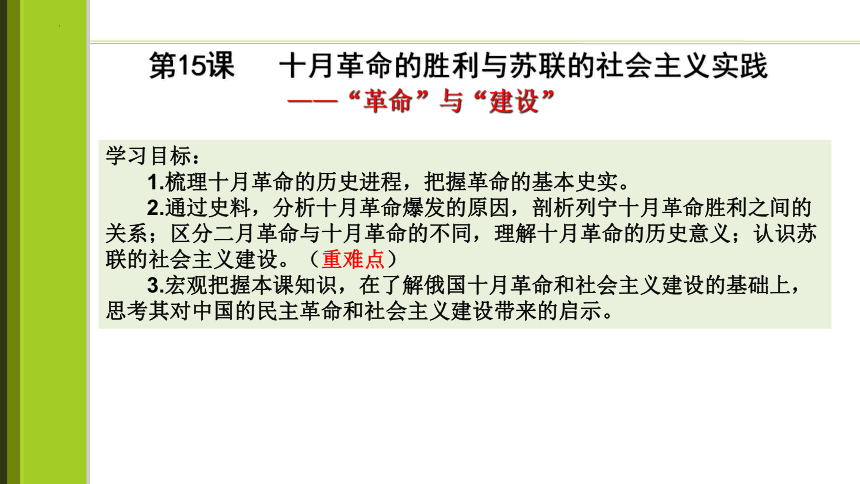

苏共党证

俄共党证

俄罗斯总统普京曾在一次会议上说:“我没有扔掉我的党员证,我没有烧掉它,它被存放在某处……我不能说我是完全思想坚定的共产主义者,但我对此十分珍惜。”法新社报道,对于老一辈俄罗斯人来说,保存苏共党员证在一定程度上表达了一种怀旧之情。从上图可以看出,苏联共产党和俄罗斯共产党都在党员证上刊印了列宁的头像,列宁在俄国的影响为何如此深远

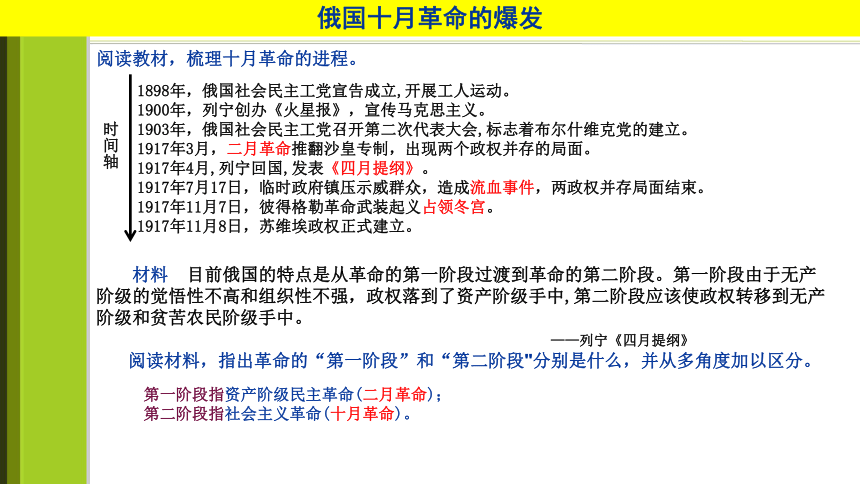

俄国十月革命的爆发

阅读教材,梳理十月革命的进程。

1898年,俄国社会民主工党宣告成立,开展工人运动。

1900年,列宁创办《火星报》,宣传马克思主义。

1903年,俄国社会民主工党召开第二次代表大会,标志着布尔什维克党的建立。

1917年3月,二月革命推翻沙皇专制,出现两个政权并存的局面。

1917年4月,列宁回国,发表《四月提纲》。

1917年7月17日,临时政府镇压示威群众,造成流血事件,两政权并存局面结束。

1917年11月7日,彼得格勒革命武装起义占领冬宫。

1917年11月8日,苏维埃政权正式建立。

时间轴

材料 目前俄国的特点是从革命的第一阶段过渡到革命的第二阶段。第一阶段由于无产阶级的觉悟性不高和组织性不强,政权落到了资产阶级手中,第二阶段应该使政权转移到无产阶级和贫苦农民阶级手中。

——列宁《四月提纲》

阅读材料,指出革命的“第一阶段”和“第二阶段"分别是什么,并从多角度加以区分。

第一阶段指资产阶级民主革命(二月革命);

第二阶段指社会主义革命(十月革命)。

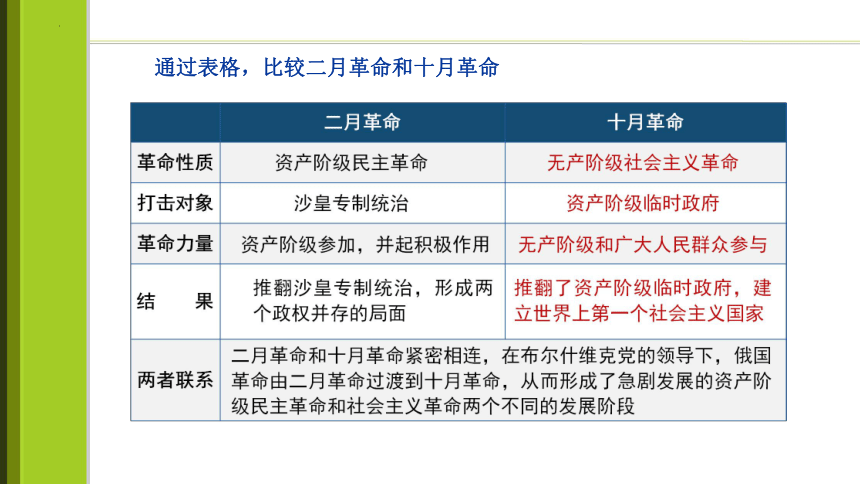

通过表格,比较二月革命和十月革命

材料1 十月革命使经济文化不发达的俄国,在短时间内摆脱了封建残余的束缚和剥削阶级的统治;建立了新型的无产阶级专政,开辟出社会主义发展的道路。

——岳麓书社第20课《俄国十月社会主义》

材料2 1937年,苏联工业产量超过德、英、法,成为欧洲第一,世界第二。苏联仅用几十年时间走完了西方国家上百年才能走完的工业化过程,开创了一种不同于资本主义现代化的社会主义现代化新模式,开辟出一条社会主义发展的道路。

——《大国崛起》

材料3 十月革命借助战争完成了一次历史性转换:俄国不再是西欧资本主义的仿效者,而是世界历史的引领者。

——托洛茨基《俄国革命史》

结合材料,分析十月革命的历史意义。

(1)对俄国:结束剥削,建立了世界上第一个无产阶级专政的国家;开启现代化强国新模式。

(2)对世界:

①推动国际无产阶级革命运动,鼓舞殖民地半殖民地人民的解放斗争。

②打击帝国主义对世界的统治,开创了世界历史的新纪元,形成资本主义和社会主义两种社会制度并存和竞争的局面。

③发展了马克思主义,实现了社会主义从理想到现实是为大飞跃。

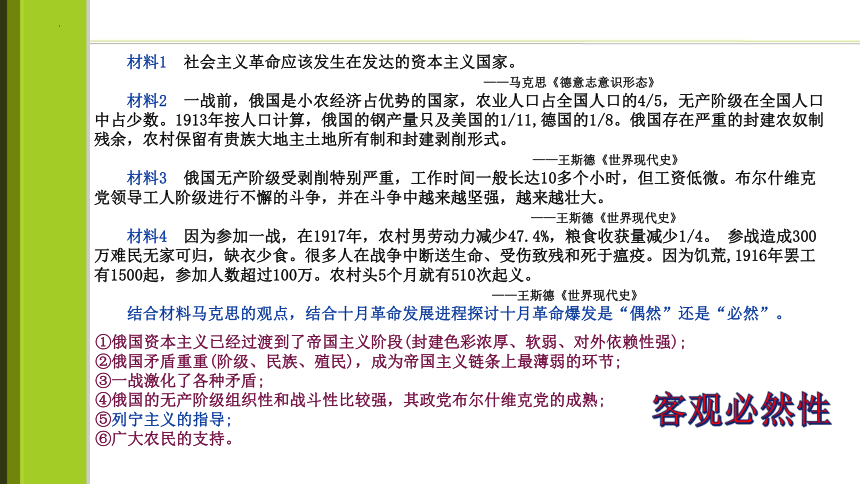

材料1 社会主义革命应该发生在发达的资本主义国家。

——马克思《德意志意识形态》

材料2 一战前,俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5,无产阶级在全国人口中占少数。1913年按人口计算,俄国的钢产量只及美国的1/11,德国的1/8。俄国存在严重的封建农奴制残余,农村保留有贵族大地主土地所有制和封建剥削形式。

——王斯德《世界现代史》

材料3 俄国无产阶级受剥削特别严重,工作时间一般长达10多个小时,但工资低微。布尔什维克党领导工人阶级进行不懈的斗争,并在斗争中越来越坚强,越来越壮大。

——王斯德《世界现代史》

材料4 因为参加一战,在1917年,农村男劳动力减少47.4%,粮食收获量减少1/4。 参战造成300万难民无家可归,缺衣少食。很多人在战争中断送生命、受伤致残和死于瘟疫。因为饥荒,1916年罢工有1500起,参加人数超过100万。农村头5个月就有510次起义。

——王斯德《世界现代史》

结合材料马克思的观点,结合十月革命发展进程探讨十月革命爆发是“偶然”还是“必然”。

①俄国资本主义已经过渡到了帝国主义阶段(封建色彩浓厚、软弱、对外依赖性强);

②俄国矛盾重重(阶级、民族、殖民),成为帝国主义链条上最薄弱的环节;

③一战激化了各种矛盾;

④俄国的无产阶级组织性和战斗性比较强,其政党布尔什维克党的成熟;

⑤列宁主义的指导;

⑥广大农民的支持。

客观必然性

(1)区别:马克思——多国胜利论,发达的生产力;

列宁——一国胜利论,落后的帝国主义国家、资产阶级力量弱,革命能率先胜利;

(2)没有——列宁主义是把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际相结合,列宁继承了马克思主义的斗争目标及方式,同时创造性提出帝国主义理论和一国胜利论。

材料1 共产主义革命将不仅一个国家的革命,而将在一切文明国家里,即至少在英国、美国、法国、德国同时发生。在这些国家的每一个国家中,共产主义革命发展的较快或较慢,要看这个国家是否有较发达的工业,较多的财富和比较大量的生产力。”

——《马克思恩格斯选集》

材料2 帝国主义是资本主义发展的最高阶段,“是无产阶级革命的前夜”。由于俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”;“社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利”。工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。

——《列宁选集》

对比材料,二者观点有何区别?列宁是否抛弃了马克思主义?说明理由,继承和创新点在哪里?

苏联社会主义建设的探索

材料1 1918年夏,苏维埃被战火包围,红旗只在1/4的国土上飘扬,全国3/5的人中在反革命势力之下。即使在苏维埃政权管辖地区,反革命恐怖和破坏活动也十分猖獗。

——周尚文《苏联兴亡史》

材料2 俄国的经济情况极为糟糕,重要的粮食、燃料和原料产地均被敌人夺走,生活必需品严重匮乏,以至城市人口每两天才领到1/8磅面包。

——周尚文《苏联兴亡史》

结合材料,分析新生的苏维埃政权面临怎样的形势,又是如何应对。战争结束后,“战时共产主义政策”是否继续适用?

(1)形势:①政治军事上外国干涉军和国内武装叛乱分子的联合进攻;

②经济上粮食严重缺乏、经济极端困难的形势。

(2)应对:苏维埃政权推行“战时共产主义政策”;

①包括余粮收集制;

②工业国有化;

③取消自由贸易;

④推行实物配给制;

⑤实行普遍劳动义务制。

(3)战争结束后:“战时共产主义政策”不能继续适用。(原因?)

材料 工人因生活条件恶化也日益不满。 1921年春,在彼得格勒、莫斯科等城市发生工人罢工和抗议游行。更严重的是,2月28日发生喀琅施塔德水兵叛乱,他们抛出了“贸易自由”“拥护不要共产党人参加的苏维埃”。叛乱的水兵大多来自农村,反映了农民是何等的不满。

——周尚文《苏联兴亡史》

苏联是如何解决材料中出现的问题的 结合教材内容,思考“战时共产主义政策”和“新经济政策”有何区别。

(1)解决办法:苏联开始推行“新经济政策”。

(2)区别:

材料 1923年,俄国经济发生了新的危机。由于在“新经济政策”下农业恢复得比工业快,而且在工业的管理上仍然遗留着不少“战时共产主义”的方法,因而工业品的价格高,农产品的价格很低,工农业之间的“剪刀差”扩大,农民的需求降低了,工业品因此积压起来,出现了销售危机。

——柳植《苏联社会主义道路研究》

根据材料,指出“新经济政策”是否解决了苏联的经济发展问题。

“新经济政策”虽缓解了“战时共产主义政策”带来的负面问题,但同时带来了新的经济问题,故政策制定要与现实国情相适应。

1924年斯大林领导苏联进行经济建设,1928年废止了“新经济政策”,并逐步建立起高度集中的计划经济体制。根据上述材料,如何看待苏联建立的高度集中的政治经济体制

(1)积极:苏联在较短时间内实现工业化,奠定强大国家的基础,为后来取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

(2)消极:

①高度集中计划经济,排斥市场;

②国民经济比例失调,片面发展重工业;

③农业、轻工业落后,消费水平较低。

④强制农业集体化,违背了农民意愿。。

苏联的探索之路,对我们今天社会主义道路探索哪些启示?

社会主义究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。 ——邓小平

(1)任何经济体制的建立,都必须从本国国情出发。

(2)必须与本国生产力水平相适应,必须符合经济发展客观规律。

(3)要推动轻重工业和农业协调发展。

(4)要提高人民的生活水平,保护人民群众的利益。

小结

十月革命的成功将社会主义理论变为现实,给俄国的社会发展开辟了一条新路的同时也给全世界带去了曙光。列宁对社会主义建设道路的探索,给处于危机中的俄国带来了转机,推动了苏联的发展壮大,而随着苏联模式的逐步建立,也给社会主义建设提供了更多的借鉴与反思。纵观整个十月革命的爆发到苏联社会主义建设开展的历程,我们除了掌握基本的史实外还应看到,历史事实的发生是客观必然的,而人民群众是历史的创造者,任何政策的制定都应该符合国情,立足于人民的根本利益。

中国特色社会主义是社会主义而不是其他什么主义,科学社会主义基本原则不能丢,丢了就不是社会主义。一个国家实行什么样的主义,关键要看这个主义能否解决这个国家面临的历史性课题。历史和现实都告诉我们,只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,这是历史的结论、人民的选择。随着中国特色社会主义不断发展,我们的制度必将越来越成熟,我国社会主义制度的优越性必将进一步显现,我们的道路必将越走越宽广。我们就是要有这样的道路自信、理论自信、制度自信,真正做到“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。

——习近平

1848年《共产党宣言》发表

“新和谐公社”蓝图

1871.3.28,巴黎公社成立

十月革命中革命武装攻打冬宫

由空想到科学、由理论到实践、由理想到现实

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

——“革命”与“建设”

学习目标:

1.梳理十月革命的历史进程,把握革命的基本史实。

2.通过史料,分析十月革命爆发的原因,剖析列宁十月革命胜利之间的关系;区分二月革命与十月革命的不同,理解十月革命的历史意义;认识苏联的社会主义建设。(重难点)

3.宏观把握本课知识,在了解俄国十月革命和社会主义建设的基础上,思考其对中国的民主革命和社会主义建设带来的启示。

苏共党证

俄共党证

俄罗斯总统普京曾在一次会议上说:“我没有扔掉我的党员证,我没有烧掉它,它被存放在某处……我不能说我是完全思想坚定的共产主义者,但我对此十分珍惜。”法新社报道,对于老一辈俄罗斯人来说,保存苏共党员证在一定程度上表达了一种怀旧之情。从上图可以看出,苏联共产党和俄罗斯共产党都在党员证上刊印了列宁的头像,列宁在俄国的影响为何如此深远

俄国十月革命的爆发

阅读教材,梳理十月革命的进程。

1898年,俄国社会民主工党宣告成立,开展工人运动。

1900年,列宁创办《火星报》,宣传马克思主义。

1903年,俄国社会民主工党召开第二次代表大会,标志着布尔什维克党的建立。

1917年3月,二月革命推翻沙皇专制,出现两个政权并存的局面。

1917年4月,列宁回国,发表《四月提纲》。

1917年7月17日,临时政府镇压示威群众,造成流血事件,两政权并存局面结束。

1917年11月7日,彼得格勒革命武装起义占领冬宫。

1917年11月8日,苏维埃政权正式建立。

时间轴

材料 目前俄国的特点是从革命的第一阶段过渡到革命的第二阶段。第一阶段由于无产阶级的觉悟性不高和组织性不强,政权落到了资产阶级手中,第二阶段应该使政权转移到无产阶级和贫苦农民阶级手中。

——列宁《四月提纲》

阅读材料,指出革命的“第一阶段”和“第二阶段"分别是什么,并从多角度加以区分。

第一阶段指资产阶级民主革命(二月革命);

第二阶段指社会主义革命(十月革命)。

通过表格,比较二月革命和十月革命

材料1 十月革命使经济文化不发达的俄国,在短时间内摆脱了封建残余的束缚和剥削阶级的统治;建立了新型的无产阶级专政,开辟出社会主义发展的道路。

——岳麓书社第20课《俄国十月社会主义》

材料2 1937年,苏联工业产量超过德、英、法,成为欧洲第一,世界第二。苏联仅用几十年时间走完了西方国家上百年才能走完的工业化过程,开创了一种不同于资本主义现代化的社会主义现代化新模式,开辟出一条社会主义发展的道路。

——《大国崛起》

材料3 十月革命借助战争完成了一次历史性转换:俄国不再是西欧资本主义的仿效者,而是世界历史的引领者。

——托洛茨基《俄国革命史》

结合材料,分析十月革命的历史意义。

(1)对俄国:结束剥削,建立了世界上第一个无产阶级专政的国家;开启现代化强国新模式。

(2)对世界:

①推动国际无产阶级革命运动,鼓舞殖民地半殖民地人民的解放斗争。

②打击帝国主义对世界的统治,开创了世界历史的新纪元,形成资本主义和社会主义两种社会制度并存和竞争的局面。

③发展了马克思主义,实现了社会主义从理想到现实是为大飞跃。

材料1 社会主义革命应该发生在发达的资本主义国家。

——马克思《德意志意识形态》

材料2 一战前,俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5,无产阶级在全国人口中占少数。1913年按人口计算,俄国的钢产量只及美国的1/11,德国的1/8。俄国存在严重的封建农奴制残余,农村保留有贵族大地主土地所有制和封建剥削形式。

——王斯德《世界现代史》

材料3 俄国无产阶级受剥削特别严重,工作时间一般长达10多个小时,但工资低微。布尔什维克党领导工人阶级进行不懈的斗争,并在斗争中越来越坚强,越来越壮大。

——王斯德《世界现代史》

材料4 因为参加一战,在1917年,农村男劳动力减少47.4%,粮食收获量减少1/4。 参战造成300万难民无家可归,缺衣少食。很多人在战争中断送生命、受伤致残和死于瘟疫。因为饥荒,1916年罢工有1500起,参加人数超过100万。农村头5个月就有510次起义。

——王斯德《世界现代史》

结合材料马克思的观点,结合十月革命发展进程探讨十月革命爆发是“偶然”还是“必然”。

①俄国资本主义已经过渡到了帝国主义阶段(封建色彩浓厚、软弱、对外依赖性强);

②俄国矛盾重重(阶级、民族、殖民),成为帝国主义链条上最薄弱的环节;

③一战激化了各种矛盾;

④俄国的无产阶级组织性和战斗性比较强,其政党布尔什维克党的成熟;

⑤列宁主义的指导;

⑥广大农民的支持。

客观必然性

(1)区别:马克思——多国胜利论,发达的生产力;

列宁——一国胜利论,落后的帝国主义国家、资产阶级力量弱,革命能率先胜利;

(2)没有——列宁主义是把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际相结合,列宁继承了马克思主义的斗争目标及方式,同时创造性提出帝国主义理论和一国胜利论。

材料1 共产主义革命将不仅一个国家的革命,而将在一切文明国家里,即至少在英国、美国、法国、德国同时发生。在这些国家的每一个国家中,共产主义革命发展的较快或较慢,要看这个国家是否有较发达的工业,较多的财富和比较大量的生产力。”

——《马克思恩格斯选集》

材料2 帝国主义是资本主义发展的最高阶段,“是无产阶级革命的前夜”。由于俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”;“社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利”。工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。

——《列宁选集》

对比材料,二者观点有何区别?列宁是否抛弃了马克思主义?说明理由,继承和创新点在哪里?

苏联社会主义建设的探索

材料1 1918年夏,苏维埃被战火包围,红旗只在1/4的国土上飘扬,全国3/5的人中在反革命势力之下。即使在苏维埃政权管辖地区,反革命恐怖和破坏活动也十分猖獗。

——周尚文《苏联兴亡史》

材料2 俄国的经济情况极为糟糕,重要的粮食、燃料和原料产地均被敌人夺走,生活必需品严重匮乏,以至城市人口每两天才领到1/8磅面包。

——周尚文《苏联兴亡史》

结合材料,分析新生的苏维埃政权面临怎样的形势,又是如何应对。战争结束后,“战时共产主义政策”是否继续适用?

(1)形势:①政治军事上外国干涉军和国内武装叛乱分子的联合进攻;

②经济上粮食严重缺乏、经济极端困难的形势。

(2)应对:苏维埃政权推行“战时共产主义政策”;

①包括余粮收集制;

②工业国有化;

③取消自由贸易;

④推行实物配给制;

⑤实行普遍劳动义务制。

(3)战争结束后:“战时共产主义政策”不能继续适用。(原因?)

材料 工人因生活条件恶化也日益不满。 1921年春,在彼得格勒、莫斯科等城市发生工人罢工和抗议游行。更严重的是,2月28日发生喀琅施塔德水兵叛乱,他们抛出了“贸易自由”“拥护不要共产党人参加的苏维埃”。叛乱的水兵大多来自农村,反映了农民是何等的不满。

——周尚文《苏联兴亡史》

苏联是如何解决材料中出现的问题的 结合教材内容,思考“战时共产主义政策”和“新经济政策”有何区别。

(1)解决办法:苏联开始推行“新经济政策”。

(2)区别:

材料 1923年,俄国经济发生了新的危机。由于在“新经济政策”下农业恢复得比工业快,而且在工业的管理上仍然遗留着不少“战时共产主义”的方法,因而工业品的价格高,农产品的价格很低,工农业之间的“剪刀差”扩大,农民的需求降低了,工业品因此积压起来,出现了销售危机。

——柳植《苏联社会主义道路研究》

根据材料,指出“新经济政策”是否解决了苏联的经济发展问题。

“新经济政策”虽缓解了“战时共产主义政策”带来的负面问题,但同时带来了新的经济问题,故政策制定要与现实国情相适应。

1924年斯大林领导苏联进行经济建设,1928年废止了“新经济政策”,并逐步建立起高度集中的计划经济体制。根据上述材料,如何看待苏联建立的高度集中的政治经济体制

(1)积极:苏联在较短时间内实现工业化,奠定强大国家的基础,为后来取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

(2)消极:

①高度集中计划经济,排斥市场;

②国民经济比例失调,片面发展重工业;

③农业、轻工业落后,消费水平较低。

④强制农业集体化,违背了农民意愿。。

苏联的探索之路,对我们今天社会主义道路探索哪些启示?

社会主义究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。 ——邓小平

(1)任何经济体制的建立,都必须从本国国情出发。

(2)必须与本国生产力水平相适应,必须符合经济发展客观规律。

(3)要推动轻重工业和农业协调发展。

(4)要提高人民的生活水平,保护人民群众的利益。

小结

十月革命的成功将社会主义理论变为现实,给俄国的社会发展开辟了一条新路的同时也给全世界带去了曙光。列宁对社会主义建设道路的探索,给处于危机中的俄国带来了转机,推动了苏联的发展壮大,而随着苏联模式的逐步建立,也给社会主义建设提供了更多的借鉴与反思。纵观整个十月革命的爆发到苏联社会主义建设开展的历程,我们除了掌握基本的史实外还应看到,历史事实的发生是客观必然的,而人民群众是历史的创造者,任何政策的制定都应该符合国情,立足于人民的根本利益。

中国特色社会主义是社会主义而不是其他什么主义,科学社会主义基本原则不能丢,丢了就不是社会主义。一个国家实行什么样的主义,关键要看这个主义能否解决这个国家面临的历史性课题。历史和现实都告诉我们,只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,这是历史的结论、人民的选择。随着中国特色社会主义不断发展,我们的制度必将越来越成熟,我国社会主义制度的优越性必将进一步显现,我们的道路必将越走越宽广。我们就是要有这样的道路自信、理论自信、制度自信,真正做到“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。

——习近平

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体