第20课 社会主义国家的发展与变化 课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第20课 社会主义国家的发展与变化 课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册(共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-27 10:12:53 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

导

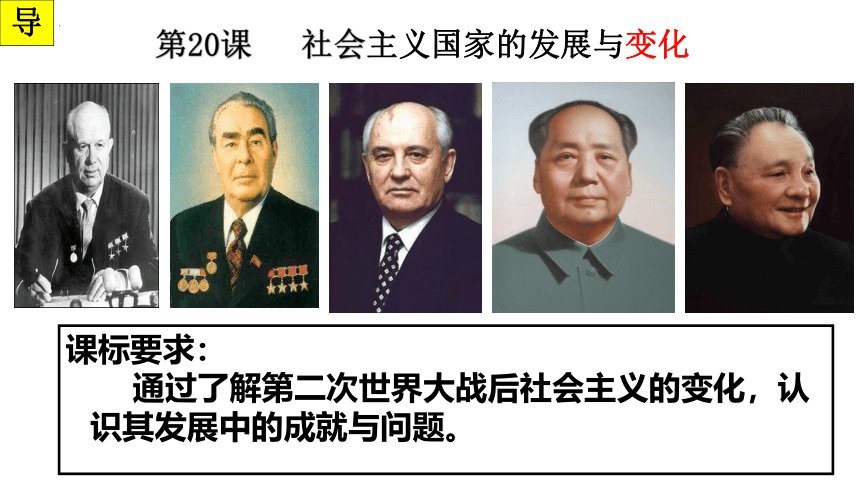

第20课 社会主义国家的发展与变化

导

课标要求:

通过了解第二次世界大战后社会主义的变化,认识其发展中的成就与问题。

1、结合【导学案】,快速阅读课文,标划重点。

2、你在自学中存在哪些疑问?简单记录,在下一环节中讨论解决。

思

自主学习,8分钟

[思考1]:东欧剧变的原因有哪些?

[思考2]:造成苏东和中国社会主义改革结局不同的原因是什么?苏东的改革给我们什么样的启示

议

小组讨论,限时4分钟

展

——讨论成果展示

①要突破传统束缚,敢于创新;②要按经济规律办事,从实际出发;③改革要坚持社会主义方向;④国民经济应按比例协调发展;

①东欧各国长期受制于苏联,改革没有突破苏联模式的束缚;

②东欧执政党领导人迷失了改革的社会主义方向;

③苏联的鼓励和松绑;④西方国家推行的“和平演变”战略;

最主要的是由于指导思想与路线不同

评

一、苏联的发展、改革与解体

1、改革的背景:

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。 —丘吉尔

材料: 二战后苏联相继爆炸了原子弹、氢弹,工业发展很快,1913年~1950年增加12倍。农业却徘徊不前,只提高了40%,1953年全苏人均的粮食低于1913年,而苏联人口比1913年增加了20%。

斯大林领导的建设社会主义的体制机制,后来被称为“苏联模式”。它在政治上高度集权,经济上单一公有制、自上而下的指令性计划经济、片面发展重工业。二战后这一模式得到进一步强化,对斯大林的个人崇拜也达到登峰造极地步。

(1)二战后,苏联取得了恢复和发展国民经济的巨大成就;

(2)但是,优先发展重工业的政策没有变化;

(3)农业和轻工业落后的局面没有改观;

苏 联 模式的弊端日益暴露,改 革 势 在 必 行

1953-1964年执政

1953斯大林逝世

评

一、苏联的发展、改革与解体

2、改革进程:

(1)赫鲁晓夫改革:

A、主要内容:

①政治:平反冤假错案、强调集体领导,改革干部制度;作秘密报告,揭露斯大林的错误;

②经济:加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制等。

赫鲁晓夫的墓碑用 黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了赫氏毁誉参半的一生。

他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚仍然深陷在旧时代的泥淖中不能自拔……赫鲁晓夫喜怒无常的性格被称为“鲁莽的改革者”。

“黑白人生”

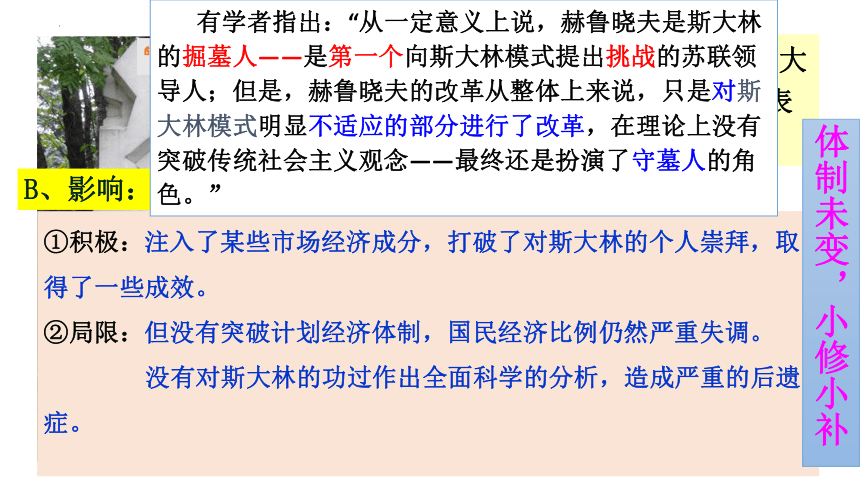

B、影响:

①积极:注入了某些市场经济成分,打破了对斯大林的个人崇拜,取得了一些成效。

②局限:但没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

体制未变,小修小补

有学者指出:“从一定意义上说,赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人——是第一个向斯大林模式提出挑战的苏联领导人;但是,赫鲁晓夫的改革从整体上来说,只是对斯大林模式明显不适应的部分进行了改革,在理论上没有突破传统社会主义观念——最终还是扮演了守墓人的角色。”

评

一、苏联的发展、改革与解体

2、改革进程:

(2)勃列日涅夫改革:

参与推翻赫鲁晓夫的政变,任苏共第一书记。为人谨慎,秉性保守,他在开会或讨论问题时,总是先听大家发表看法,然后加以折中,采取中间路线。所以,有人称他为“妥协能手”。沉迷于各种各样的荣誉之中,被讥讽为“有给自己发勋章的怪癖”。

1964-1982年执政

爱好荣誉的领袖

A、主要内容:

在工业领域推行“ 新经济体制 ”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

材料一:在勃列日涅夫执政的18年中,从未进行过裁减冗员、提高行政效率的改革。自上而下的高度集中的行政权力像要求各级行政部门一样对社会下达各种指令和指标,为社会活动的各个环节规定行为的标准。——《勃列日涅夫时期苏联体制的致命缺陷》(整理)

材料二:勃列日涅夫执政18年,军费逐年增加,从1965的370亿美元增至1981年的近2000亿美元,前后增长5.4倍,占全国财政支出的三分之一。 ——陆南泉等主编《苏联兴亡史》

材料三:勃列日涅夫在学习上和工作上都不够刻苦勤奋。他不爱读书,极少动笔写作。他出版了九大本《勃列日涅夫文集》,获得列宁文学奖《小地》、《复兴》和《垦荒地》,都是别人代写的。他为人谨慎,秉性保守。习惯于因循守旧;爱好虚荣,爱听别人阿谀奉承。

——《苏联剧变深层次原因研究》

据材料并结合教材回答:勃列日涅夫改革的影响?

B、 影响:

①改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。

②与美国的军备竞赛使国民经济更加畸形发展;

③执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;

④各项工作缺乏活力社会矛盾丛生,发展缓慢。

评

体制未变,小修小补

评

一、苏联的发展、改革与解体

2、改革进程:

(3)戈尔巴乔夫改革:

安德罗波夫,1982年11月接任总书记,1984年2月逝世,享年70岁

契尔年科,1984年2月接任总书记,1985年3月逝世,享年74岁

老人政治

病夫治国

这时,一个年轻的面孔浮出水面。莫斯科新老板戈尔巴乔夫——年轻、温和且令人敬畏。

1985年至1991年任苏共总书记。他在职时期的政策导致了冷战的结束,1990年获得诺贝尔和平奖。

命运作了这样的安排,就是我当上国家元首之时就已经很清楚:国家情况不妙。我们什么都多:土地、石油、天然气及其他自然资源;智慧和才能也都不错。我们的生活却比发达国家差得多,越来越落在他们的后面。

——戈尔巴乔夫

A、主要措施:

第一阶段—经济改革:

承认市场调节在社会主义经济中的作用。

第二阶段—把改革重点转向政治领域:

取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制;

在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“ 多元化 ”。

“他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。”

一位前苏联杂志主编这样讽刺戈尔巴乔夫

1991年12月25日19时32分红旗从克里姆林宫上降落

有人曾形象地说:戈改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。戈改革不是去革除高度集中的政治经济体制,而是走上了否定共产党的领导、否定社会主义的道路。

“绝命手术”

B、结果:

1990年立陶宛率先独立,随后俄罗斯发表主权宣言,其它加盟共和国纷纷效仿。1991年8月19日试图阻止苏联分裂的政变失败,1991年12月26日,苏联解体。

彻底突破斯大林体制

评

一、苏联的发展、改革与解体

3、苏联解体原因:

苏联境内各独立国家(1990.—1991.12.14)

斯大林模式在长达半个多世纪里左右着苏联的发展。尽管苏联领导人几次试图改革创新,但始终未能触及体制的根本痼疾。而戈尔巴乔夫最后的一剂“猛药”,最终导致苏联分崩离析而瓦解 。

(1)历史原因:高度集中的经济政治体制的弊端和政策上的错误长期得不到纠正。

(2)现实原因:戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义方向。

(3)外部原因:西方资本主义国家的“和平演变”战略。

苏联为何会走向解体

4、解体实质:社会制度发生根本性变化

评

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

1、东欧社会主义国家的建立

“东欧” 是二战后出现的一个政治地理概念,特指战后在中欧和南欧建立的除苏联以外的8个社会主义国家。

(1)过程:

(2)特点:

①二战胜利前后先是建立起人民民主国家;

②1948—1953年建立起社会主义制度。

①革命的胜利得益于本国无产阶级政党领导和苏联的援助;

②随着冷战的加剧,苏联加强了对东欧的控制;

③确立起苏联式的高度集中的经济政治体制。

评

2、东欧国家的改革

(1)背景:

①东欧各国大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调;

②一些东欧国家希望摆脱苏联控制,走独立发展的道路;

③苏共二十大的影响;

(2)进程:

①南斯拉夫最早改革

内容:

影响:

社会主义自治制度的内容:生产资料由国家所有制改为社会所有制;实行自治的商品经济 ;企业实行工人自治;进而实行地方自治和社会自治。

建立了社会主义自治制度

通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;

但导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

(2)进程:

②捷克斯洛伐克改革

内容:

结果:

2、东欧国家的改革

1968年捷共提出《行动纲领》

布拉格之春被莫斯科严寒所摧毁

布拉格之春是1968年1月5日开始的捷克斯洛伐克国内的一场政治民主化运动。主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。这场运动直到当年8月20日,苏联及华约成员国武装入侵捷克斯洛伐克才告终。

③波、匈、民主德国的改革

(3)特点:

①改革大都注意发挥市场机制的作用;

②大都受到苏联的干涉影响,没有突破苏联模式的束缚;

③都曾取得一定成效,但最终导致经济困境和政局动荡;

东德与西德合并

捷克斯洛伐克分裂

南斯拉夫内战、解体

评

3、东欧剧变——多米诺骨牌效应

(1)过程:

(2)特点:

在苏联的影响下,从1989年波兰发生剧变开始,到1992年南斯拉夫解体,东欧国家纷纷实行多党制和政治多元化,共产党和工人党在短时间内丧失了政权,社会制度随之发生了根本性的变化。

除罗马尼亚外,都通过自由选举的和平方式发生了剧变(相对平稳);

(3)影响:

东欧新政权脱离苏联,向西方靠拢;加速了苏联解体。

苏东剧变的影响:

两极格局结束,冷战结束;加快了欧洲一体化进程;

社会主义力量受挫,但并非

整个社会主义制度的失败,而只是苏联模式的失败。

评

三、中国社会主义的发展

1、新中国的社会主义建设(1949—1978年)

(1)主要成就:

(2)特点:

(3)意义:

①政治上建立起以“一宪三制”为标志的民主政治制度;

②经济上确立起高度集中的计划经济体制;

评

三、中国社会主义的发展

2、中国特色社会主义的新发展(1978年以来)

(1)主要成就:

(2)特点:

(3)意义:

开创出“以改革开放”为引擎的中国特色社会主义道路,建立了社会主义市场经济体制。

社会主义究竟是什么样子?苏联搞了许多年也未必全弄清楚。可能是列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,后来苏联僵化了。……什么叫社会主义,我们过去对这个问题并不是很清醒的,马克思主义最注意发展生产力……计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划,市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段,社会主义的本质是解放生产力,发展生产力。 ——摘自《邓小平文选》

●社会主义向何处去 ?

课堂小结

道路曲折但前途光明

固

社会主义国家的发展与变化

苏联的发展、改革与解体

改革背景

进程

东欧的建设、改革和剧变

社会主义建设

改革

剧变

中国社会主义的发展

改革开放前

改革开放以来

苏联解体

导

第20课 社会主义国家的发展与变化

导

课标要求:

通过了解第二次世界大战后社会主义的变化,认识其发展中的成就与问题。

1、结合【导学案】,快速阅读课文,标划重点。

2、你在自学中存在哪些疑问?简单记录,在下一环节中讨论解决。

思

自主学习,8分钟

[思考1]:东欧剧变的原因有哪些?

[思考2]:造成苏东和中国社会主义改革结局不同的原因是什么?苏东的改革给我们什么样的启示

议

小组讨论,限时4分钟

展

——讨论成果展示

①要突破传统束缚,敢于创新;②要按经济规律办事,从实际出发;③改革要坚持社会主义方向;④国民经济应按比例协调发展;

①东欧各国长期受制于苏联,改革没有突破苏联模式的束缚;

②东欧执政党领导人迷失了改革的社会主义方向;

③苏联的鼓励和松绑;④西方国家推行的“和平演变”战略;

最主要的是由于指导思想与路线不同

评

一、苏联的发展、改革与解体

1、改革的背景:

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。 —丘吉尔

材料: 二战后苏联相继爆炸了原子弹、氢弹,工业发展很快,1913年~1950年增加12倍。农业却徘徊不前,只提高了40%,1953年全苏人均的粮食低于1913年,而苏联人口比1913年增加了20%。

斯大林领导的建设社会主义的体制机制,后来被称为“苏联模式”。它在政治上高度集权,经济上单一公有制、自上而下的指令性计划经济、片面发展重工业。二战后这一模式得到进一步强化,对斯大林的个人崇拜也达到登峰造极地步。

(1)二战后,苏联取得了恢复和发展国民经济的巨大成就;

(2)但是,优先发展重工业的政策没有变化;

(3)农业和轻工业落后的局面没有改观;

苏 联 模式的弊端日益暴露,改 革 势 在 必 行

1953-1964年执政

1953斯大林逝世

评

一、苏联的发展、改革与解体

2、改革进程:

(1)赫鲁晓夫改革:

A、主要内容:

①政治:平反冤假错案、强调集体领导,改革干部制度;作秘密报告,揭露斯大林的错误;

②经济:加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制等。

赫鲁晓夫的墓碑用 黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了赫氏毁誉参半的一生。

他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚仍然深陷在旧时代的泥淖中不能自拔……赫鲁晓夫喜怒无常的性格被称为“鲁莽的改革者”。

“黑白人生”

B、影响:

①积极:注入了某些市场经济成分,打破了对斯大林的个人崇拜,取得了一些成效。

②局限:但没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

体制未变,小修小补

有学者指出:“从一定意义上说,赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人——是第一个向斯大林模式提出挑战的苏联领导人;但是,赫鲁晓夫的改革从整体上来说,只是对斯大林模式明显不适应的部分进行了改革,在理论上没有突破传统社会主义观念——最终还是扮演了守墓人的角色。”

评

一、苏联的发展、改革与解体

2、改革进程:

(2)勃列日涅夫改革:

参与推翻赫鲁晓夫的政变,任苏共第一书记。为人谨慎,秉性保守,他在开会或讨论问题时,总是先听大家发表看法,然后加以折中,采取中间路线。所以,有人称他为“妥协能手”。沉迷于各种各样的荣誉之中,被讥讽为“有给自己发勋章的怪癖”。

1964-1982年执政

爱好荣誉的领袖

A、主要内容:

在工业领域推行“ 新经济体制 ”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

材料一:在勃列日涅夫执政的18年中,从未进行过裁减冗员、提高行政效率的改革。自上而下的高度集中的行政权力像要求各级行政部门一样对社会下达各种指令和指标,为社会活动的各个环节规定行为的标准。——《勃列日涅夫时期苏联体制的致命缺陷》(整理)

材料二:勃列日涅夫执政18年,军费逐年增加,从1965的370亿美元增至1981年的近2000亿美元,前后增长5.4倍,占全国财政支出的三分之一。 ——陆南泉等主编《苏联兴亡史》

材料三:勃列日涅夫在学习上和工作上都不够刻苦勤奋。他不爱读书,极少动笔写作。他出版了九大本《勃列日涅夫文集》,获得列宁文学奖《小地》、《复兴》和《垦荒地》,都是别人代写的。他为人谨慎,秉性保守。习惯于因循守旧;爱好虚荣,爱听别人阿谀奉承。

——《苏联剧变深层次原因研究》

据材料并结合教材回答:勃列日涅夫改革的影响?

B、 影响:

①改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。

②与美国的军备竞赛使国民经济更加畸形发展;

③执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;

④各项工作缺乏活力社会矛盾丛生,发展缓慢。

评

体制未变,小修小补

评

一、苏联的发展、改革与解体

2、改革进程:

(3)戈尔巴乔夫改革:

安德罗波夫,1982年11月接任总书记,1984年2月逝世,享年70岁

契尔年科,1984年2月接任总书记,1985年3月逝世,享年74岁

老人政治

病夫治国

这时,一个年轻的面孔浮出水面。莫斯科新老板戈尔巴乔夫——年轻、温和且令人敬畏。

1985年至1991年任苏共总书记。他在职时期的政策导致了冷战的结束,1990年获得诺贝尔和平奖。

命运作了这样的安排,就是我当上国家元首之时就已经很清楚:国家情况不妙。我们什么都多:土地、石油、天然气及其他自然资源;智慧和才能也都不错。我们的生活却比发达国家差得多,越来越落在他们的后面。

——戈尔巴乔夫

A、主要措施:

第一阶段—经济改革:

承认市场调节在社会主义经济中的作用。

第二阶段—把改革重点转向政治领域:

取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制;

在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“ 多元化 ”。

“他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。”

一位前苏联杂志主编这样讽刺戈尔巴乔夫

1991年12月25日19时32分红旗从克里姆林宫上降落

有人曾形象地说:戈改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。戈改革不是去革除高度集中的政治经济体制,而是走上了否定共产党的领导、否定社会主义的道路。

“绝命手术”

B、结果:

1990年立陶宛率先独立,随后俄罗斯发表主权宣言,其它加盟共和国纷纷效仿。1991年8月19日试图阻止苏联分裂的政变失败,1991年12月26日,苏联解体。

彻底突破斯大林体制

评

一、苏联的发展、改革与解体

3、苏联解体原因:

苏联境内各独立国家(1990.—1991.12.14)

斯大林模式在长达半个多世纪里左右着苏联的发展。尽管苏联领导人几次试图改革创新,但始终未能触及体制的根本痼疾。而戈尔巴乔夫最后的一剂“猛药”,最终导致苏联分崩离析而瓦解 。

(1)历史原因:高度集中的经济政治体制的弊端和政策上的错误长期得不到纠正。

(2)现实原因:戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义方向。

(3)外部原因:西方资本主义国家的“和平演变”战略。

苏联为何会走向解体

4、解体实质:社会制度发生根本性变化

评

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

1、东欧社会主义国家的建立

“东欧” 是二战后出现的一个政治地理概念,特指战后在中欧和南欧建立的除苏联以外的8个社会主义国家。

(1)过程:

(2)特点:

①二战胜利前后先是建立起人民民主国家;

②1948—1953年建立起社会主义制度。

①革命的胜利得益于本国无产阶级政党领导和苏联的援助;

②随着冷战的加剧,苏联加强了对东欧的控制;

③确立起苏联式的高度集中的经济政治体制。

评

2、东欧国家的改革

(1)背景:

①东欧各国大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调;

②一些东欧国家希望摆脱苏联控制,走独立发展的道路;

③苏共二十大的影响;

(2)进程:

①南斯拉夫最早改革

内容:

影响:

社会主义自治制度的内容:生产资料由国家所有制改为社会所有制;实行自治的商品经济 ;企业实行工人自治;进而实行地方自治和社会自治。

建立了社会主义自治制度

通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;

但导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

(2)进程:

②捷克斯洛伐克改革

内容:

结果:

2、东欧国家的改革

1968年捷共提出《行动纲领》

布拉格之春被莫斯科严寒所摧毁

布拉格之春是1968年1月5日开始的捷克斯洛伐克国内的一场政治民主化运动。主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。这场运动直到当年8月20日,苏联及华约成员国武装入侵捷克斯洛伐克才告终。

③波、匈、民主德国的改革

(3)特点:

①改革大都注意发挥市场机制的作用;

②大都受到苏联的干涉影响,没有突破苏联模式的束缚;

③都曾取得一定成效,但最终导致经济困境和政局动荡;

东德与西德合并

捷克斯洛伐克分裂

南斯拉夫内战、解体

评

3、东欧剧变——多米诺骨牌效应

(1)过程:

(2)特点:

在苏联的影响下,从1989年波兰发生剧变开始,到1992年南斯拉夫解体,东欧国家纷纷实行多党制和政治多元化,共产党和工人党在短时间内丧失了政权,社会制度随之发生了根本性的变化。

除罗马尼亚外,都通过自由选举的和平方式发生了剧变(相对平稳);

(3)影响:

东欧新政权脱离苏联,向西方靠拢;加速了苏联解体。

苏东剧变的影响:

两极格局结束,冷战结束;加快了欧洲一体化进程;

社会主义力量受挫,但并非

整个社会主义制度的失败,而只是苏联模式的失败。

评

三、中国社会主义的发展

1、新中国的社会主义建设(1949—1978年)

(1)主要成就:

(2)特点:

(3)意义:

①政治上建立起以“一宪三制”为标志的民主政治制度;

②经济上确立起高度集中的计划经济体制;

评

三、中国社会主义的发展

2、中国特色社会主义的新发展(1978年以来)

(1)主要成就:

(2)特点:

(3)意义:

开创出“以改革开放”为引擎的中国特色社会主义道路,建立了社会主义市场经济体制。

社会主义究竟是什么样子?苏联搞了许多年也未必全弄清楚。可能是列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,后来苏联僵化了。……什么叫社会主义,我们过去对这个问题并不是很清醒的,马克思主义最注意发展生产力……计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划,市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段,社会主义的本质是解放生产力,发展生产力。 ——摘自《邓小平文选》

●社会主义向何处去 ?

课堂小结

道路曲折但前途光明

固

社会主义国家的发展与变化

苏联的发展、改革与解体

改革背景

进程

东欧的建设、改革和剧变

社会主义建设

改革

剧变

中国社会主义的发展

改革开放前

改革开放以来

苏联解体

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体