2.3地域文化与城乡景观同步练习(Word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2.3地域文化与城乡景观同步练习(Word版含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-26 21:07:39 | ||

图片预览

文档简介

人教版必修第二册 2.3 地域文化与城乡景观 同步练习

一、单选题

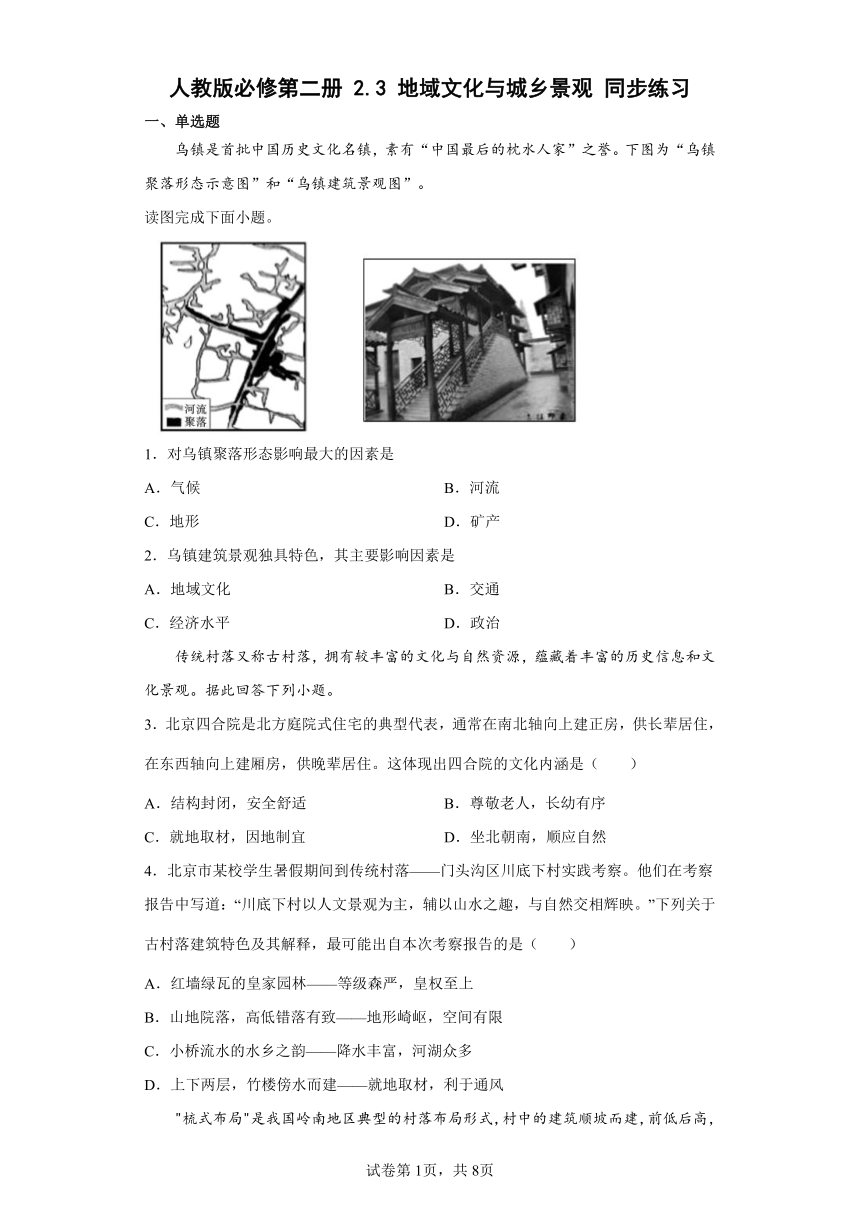

乌镇是首批中国历史文化名镇,素有“中国最后的枕水人家”之誉。下图为“乌镇聚落形态示意图”和“乌镇建筑景观图”。

读图完成下面小题。

1.对乌镇聚落形态影响最大的因素是

A.气候 B.河流

C.地形 D.矿产

2.乌镇建筑景观独具特色,其主要影响因素是

A.地域文化 B.交通

C.经济水平 D.政治

传统村落又称古村落,拥有较丰富的文化与自然资源,蕴藏着丰富的历史信息和文化景观。据此回答下列小题。

3.北京四合院是北方庭院式住宅的典型代表,通常在南北轴向上建正房,供长辈居住,在东西轴向上建厢房,供晚辈居住。这体现出四合院的文化内涵是( )

A.结构封闭,安全舒适 B.尊敬老人,长幼有序

C.就地取材,因地制宜 D.坐北朝南,顺应自然

4.北京市某校学生暑假期间到传统村落——门头沟区川底下村实践考察。他们在考察报告中写道:“川底下村以人文景观为主,辅以山水之趣,与自然交相辉映。”下列关于古村落建筑特色及其解释,最可能出自本次考察报告的是( )

A.红墙绿瓦的皇家园林——等级森严,皇权至上

B.山地院落,高低错落有致——地形崎岖,空间有限

C.小桥流水的水乡之韵——降水丰富,河湖众多

D.上下两层,竹楼傍水而建——就地取材,利于通风

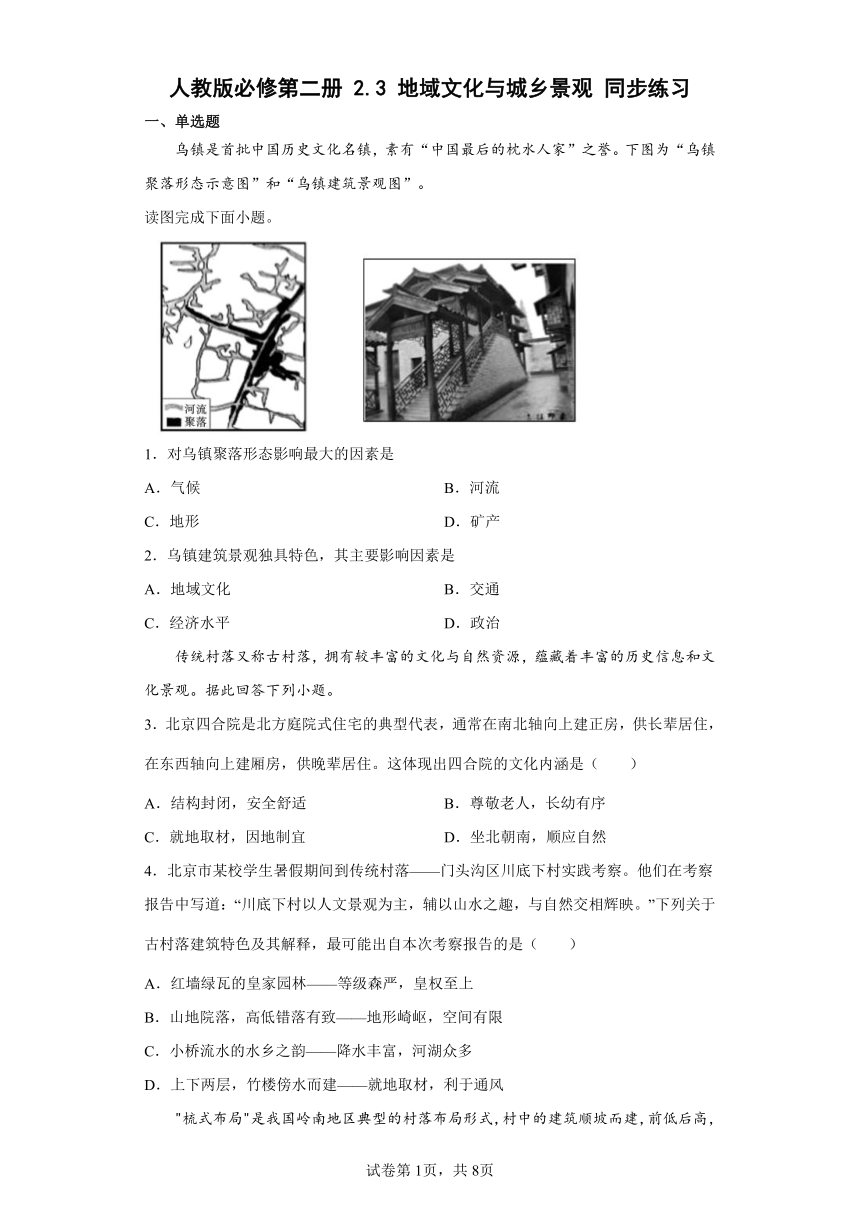

"梳式布局"是我国岭南地区典型的村落布局形式,村中的建筑顺坡而建,前低后高,像梳子一样纵向排列,前后建筑之间空隙很小,两列建筑之间有一小巷,宽约1.2 至2.0米,是村内的主要交通道路;村落多以水为中心布局,村前多为湖泊或池塘。如图所示为岭南地区村落"梳式布局"示意图。据此完成下列小题。

5.岭南地区村落"梳式布局"的主要目的是( )

A.采光和防风 B.通风和排水 C.御寒和防沙 D.防潮和防盗

6.岭南地区民居其前后建筑之间空隙较小的主要原因是( )

A.人多地少 B.地高林密 C.河宽岸窄 D.船多车少

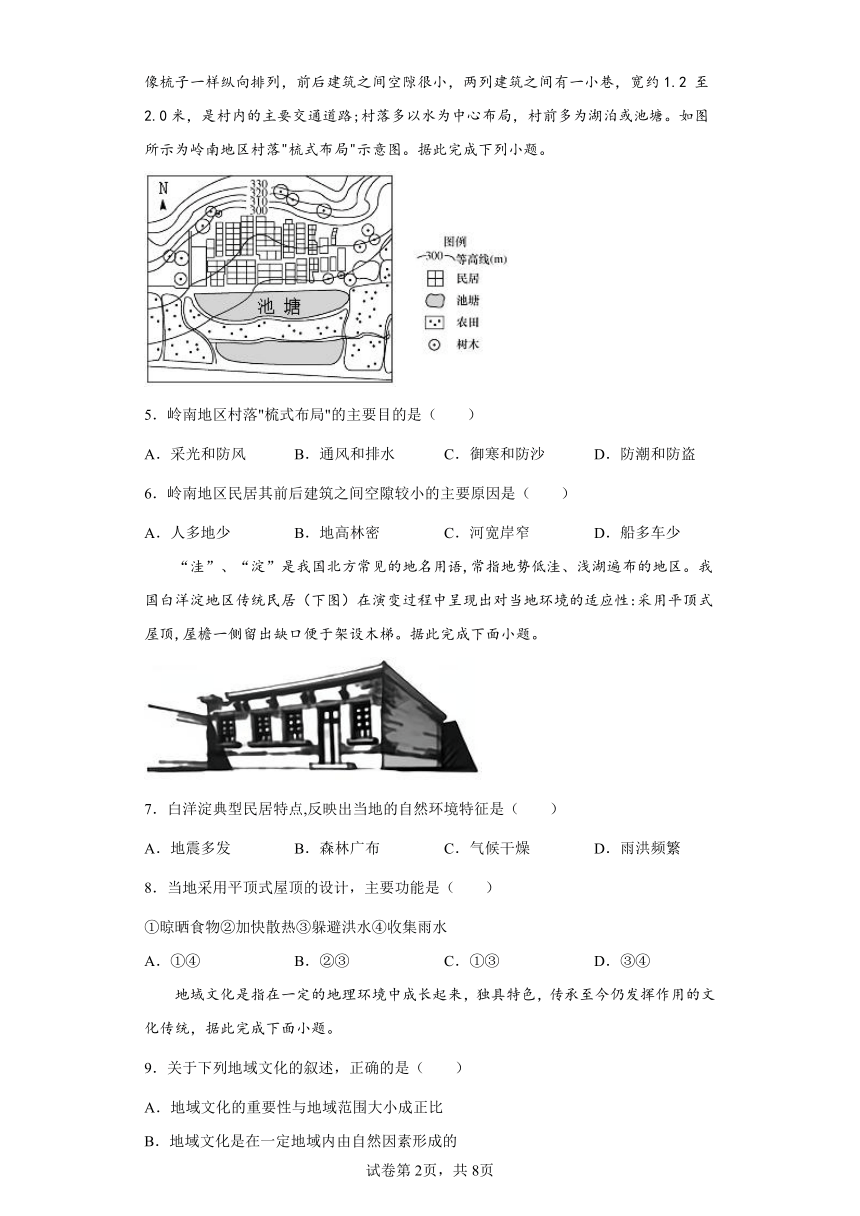

“洼”、“淀”是我国北方常见的地名用语,常指地势低洼、浅湖遍布的地区。我国白洋淀地区传统民居(下图)在演变过程中呈现出对当地环境的适应性:采用平顶式屋顶,屋檐一侧留出缺口便于架设木梯。据此完成下面小题。

7.白洋淀典型民居特点,反映出当地的自然环境特征是( )

A.地震多发 B.森林广布 C.气候干燥 D.雨洪频繁

8.当地采用平顶式屋顶的设计,主要功能是( )

①晾晒食物②加快散热③躲避洪水④收集雨水

A.①④ B.②③ C.①③ D.③④

地域文化是指在一定的地理环境中成长起来,独具特色,传承至今仍发挥作用的文化传统,据此完成下面小题。

9.关于下列地域文化的叙述,正确的是( )

A.地域文化的重要性与地域范围大小成正比

B.地域文化是在一定地域内由自然因素形成的

C.城乡景观在一定程度上能反映地域文化的内涵

D.地域文化具有稳定性,一旦形成就不会发生改变

10.房屋建筑功能会受到地理环境的影响,下列对应关系中错误的是( )

A.北京民居——四合院——挡风保暖 B.江南水乡——屋脊高——容易排水

C.西北民居——屋顶坡度平缓——降水稀少 D.南方民居——墙体严实厚重——避风防潮

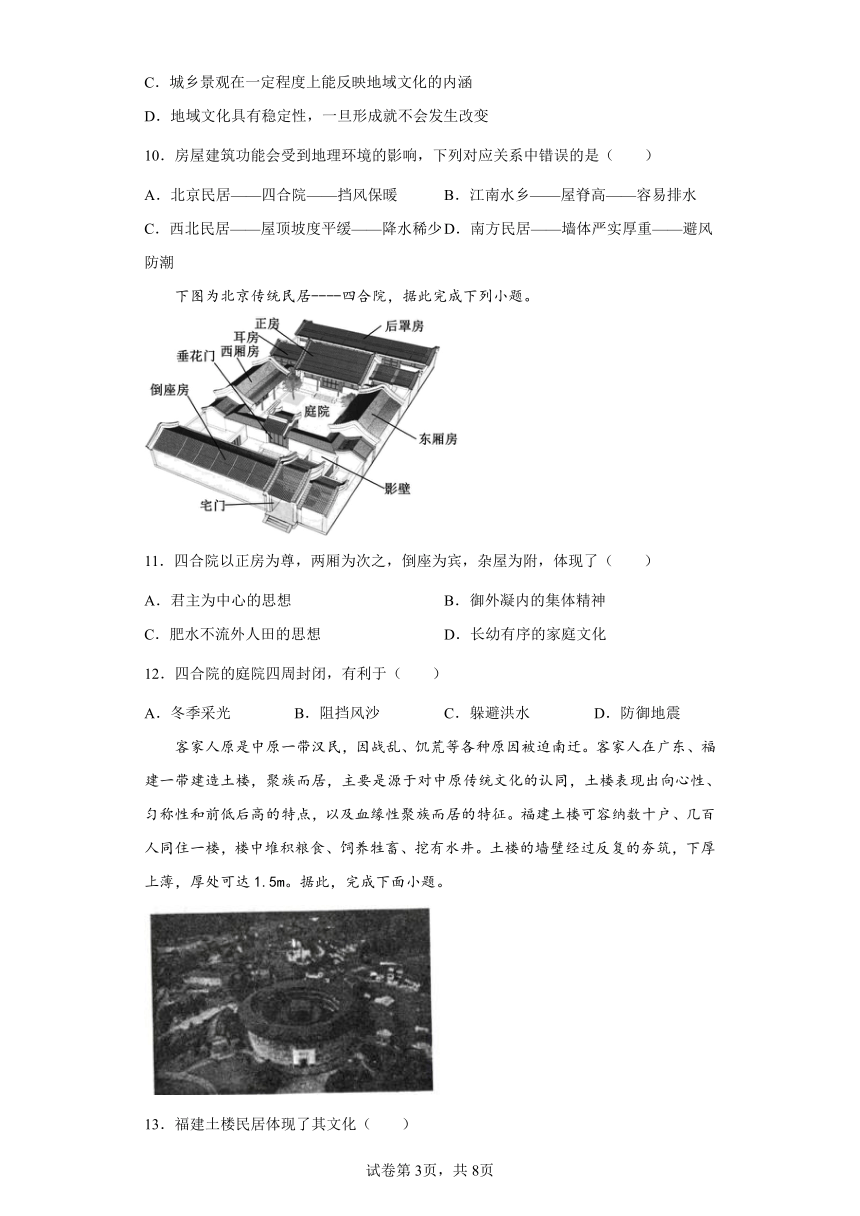

下图为北京传统民居----四合院,据此完成下列小题。

11.四合院以正房为尊,两厢为次之,倒座为宾,杂屋为附,体现了( )

A.君主为中心的思想 B.御外凝内的集体精神

C.肥水不流外人田的思想 D.长幼有序的家庭文化

12.四合院的庭院四周封闭,有利于( )

A.冬季采光 B.阻挡风沙 C.躲避洪水 D.防御地震

客家人原是中原一带汉民,因战乱、饥荒等各种原因被迫南迁。客家人在广东、福建一带建造土楼,聚族而居,主要是源于对中原传统文化的认同,土楼表现出向心性、匀称性和前低后高的特点,以及血缘性聚族而居的特征。福建土楼可容纳数十户、几百人同住一楼,楼中堆积粮食、饲养牲畜、挖有水井。土楼的墙壁经过反复的夯筑,下厚上薄,厚处可达1.5m。据此,完成下面小题。

13.福建土楼民居体现了其文化( )

A.凝内御外性强 B.独立自主性强

C.开放包容性强 D.谦虚恭谨性强

14.福建土楼建筑的特点为( )

A.采用土墙建筑,防雨水侵蚀功能差

B.有利于客家人和原住民的和谐共处

C.圆形设计有利于收集雨水资源

D.圆形构造稳定牢固,抗震性强

在成都平原一望无际的水田间,有众多具有典型地域特色的聚落——"林盘",林盘是几户人家的宅院被高大乔木和翠绿竹林所掩映,四周水渠环绕的田间"绿岛"。林盘与田野之间有树林和竹林阻隔视线,形成独立的空间,林盘之间相距不过数十至数百米。一定数量的林盘组成村落,多个村落之间的地理中心往往形成场镇(集镇)。相邻的场镇轮流成集市,进行商品交易。下图是成都平原上的林盘景观图。完成下面小题。

15.林盘这种聚落形式最主要的优点( )

A.规模较小,节省耕地资源 B.水渠密布,交通便利

C.接近农田,便于生产劳动 D.林竹掩映,利于安全防御

16.林盘中树林和竹林所具有的生态功能( )

A.林木掩映,保证了居民生活的私密性

B.降低林盘中的气温,调节微气候

C.提供燃料、竹具、水果

D.营造田(空)、林(虚)、宅(实)的空间变化意境

17.场镇轮流成集市的主要原因是( )

A.政府的政策规定 B.便于避开阴雨天气

C.纵横交错的水网阻隔 D.村民商品交易量小

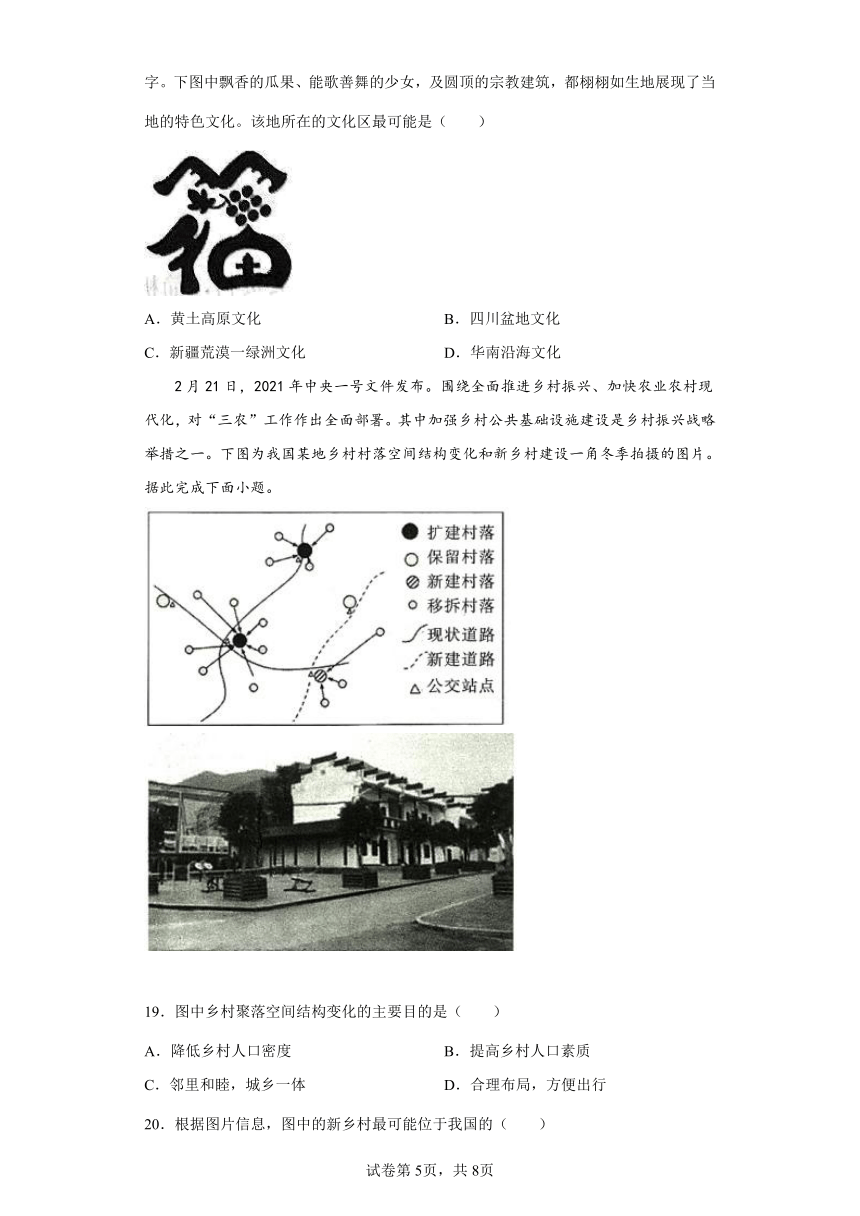

18.为恭贺新春,一位设计师曾为我国32个地区设计了融入当地文化特色元素的“福”字。下图中飘香的瓜果、能歌善舞的少女,及圆顶的宗教建筑,都栩栩如生地展现了当地的特色文化。该地所在的文化区最可能是( )

A.黄土高原文化 B.四川盆地文化

C.新疆荒漠一绿洲文化 D.华南沿海文化

2月21日,2021年中央一号文件发布。围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化,对“三农”工作作出全面部署。其中加强乡村公共基础设施建设是乡村振兴战略举措之一。下图为我国某地乡村村落空间结构变化和新乡村建设一角冬季拍摄的图片。据此完成下面小题。

19.图中乡村聚落空间结构变化的主要目的是( )

A.降低乡村人口密度 B.提高乡村人口素质

C.邻里和睦,城乡一体 D.合理布局,方便出行

20.根据图片信息,图中的新乡村最可能位于我国的( )

A.岭南地区 B.皖南地区 C.西北地区 D.华北地区

地窝子是我国某地区一种较简陋的居住场所:在地面以下挖约两米多深、面积几十平方米的坑,四周用土坯或砖石垒起约半米高的矮墙,用木材、草叶盖顶后,铺上一层碎土,然后糊上一层厚厚的草泥。下图为某地窝子外景。完成下面小题。

21.地窝子体现当地自然环境特征是( )

A.降水丰富 B.昼夜温差大 C.全年寒冷 D.森林茂密

22.地窝子的门多朝南修建,主要是为了( )

A.通风 B.采光 C.防风沙 D.防洪涝

23.下列关于地域文化的说法,正确的是( )

①不同地理环境下形成的地域文化是不同的, 这主要体现在精神文化方面

②地域文化 体现人类对自然的利用和改造状况, 如有人称东亚文化为“稻米文化”

③地域文化中“地 域”的范围可大可小,地域范围的大小与其重要性呈正相关

④地域文化的形成是一个长期的过程,地域文化是 不断发展、变化的,但在一定阶段 具有相对的稳定性

A.②④ B.②③ C.①② D.③④

二、填空题

24.乡村景观除了能够体现人们__________、趋利避害的生活智慧外,还能够体现当地人们的社会组织形态、__________等。

25.城镇中的各种建筑,不单纯是为某种用途而建造的,它还反映了某种____和____情趣。例如,北京老城的四合院有鲜明的古都特点——建筑上遵循严格的____,在全国各地的矩形院落中独树一帜。

一所民居有其文化意蕴,而一座城镇的____,或整体或局部、也能反映某种____。例如,我国古代都城建设突出以君主为中心的思想,强调城廓方正、对称,宫城居中。

26.城乡景观既包括________,又包括聚落内的________建筑、________等。

三、综合题

27.北京四合院体现了什么文化?

28.2018年春天,某届城市发展与规划大会在某城镇举行。此次城市发展与规划大会以“城市设计引领绿色发展与文化传承”为主题,来自城建、规划界的300多位权威专家齐聚一堂,就生态宜居城市规划建设、未来城市发展、历史文化名城名镇保护等热点议题进行了专题研讨。一支名为“改革”的古镇保护研究专家团队参与了本届大会并实地调研了某城镇的开发、规划情况。请结合下列图文资料,运用所学知识跟着“改革”团队一起学习吧。

材料一:图甲为本届大会举办地周边甲、乙两城镇近40年来主城区各类用地发展经历的三个阶段示意图。图乙为甲、乙两城镇不同时期主城区人口密度变化示意图。

材料二:图丙为世界部分城市人均小汽车使用量与人均生产总值及相关漫画图。

材料三:图丁为乙城镇主城区城市用地现状及木来规划示意图。

(1)改革团队查阅图甲及相关数据分析得出,甲、乙两城镇从阶段Ⅰ到阶段Ⅲ,城镇人口数量的增长是其城市化比较显著的特点,你认为除此特点外,图中还能直接反映出的城市化的显著特点是_____;在梳理图乙两城镇人口密度变化示意图时,关于时间的排序,改革团队专家产生了意见分歧,你认为图乙中的人口密度变化图按从过去到现在比较合理的排序是_____(填图乙中的数字序号)。

(2)乙城政府认为其城市化过程中,某类问题与图丙中漫画反映的问题相同。改革团队查阅图丙及相关资料时,发现图丙中的漫画反映的问题在_____(洛杉矶、香港)表现的更为严重,你认为主要原因是_____。

(3)为了城镇未来更好地发展,经过政府部门招投标,改革团队顺利中标为乙城做城镇规划。家查阅图丁中乙城现状图时,发现图例A、B两功能分区未注明具体名称,你认为B的名称是_____,A功能区布局的主要理由是_____。

(4)改革团队经历1年左右的时间完成了乙城镇未来的规划图(图丁中的图B)设置,当乙城政府部门发布规划图时,发现图中C处的规划变化较大,你认为这种变化的意义有_____。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.A

【解析】

1.乌镇临水而建,河流穿城而过,沿河流呈条带状分布,因此河流是影响其聚落形态影响最大的因素,B正确;气候对城市形态没有影响,A错;乌镇位于平原地区,平原地形对条带状聚落没有影响,C错;乌镇矿产资源缺乏,D错误。故选B。

2.受江南水乡文化的影响深厚,使得乌镇建筑景观独具特色。A正确;交通、经济水平、政治影响较小,BCD错误。故选A。

3.B

4.B

【解析】

3.

由题干信息“通常在南北轴向上建正房,供长辈居住,在东西轴向上建厢房,供晚辈居住”体现出四合院尊敬老人,长幼有序的文化内涵,B正确。结构封闭,安全舒适 ,就地取材,因地制宜,坐北朝南,顺应自然与四合院的文化内涵无关,ACD错误。故选B。

4.

由材料“川底下村以人文景观为主,辅以山水之趣,与自然交相辉映”可知,该古村落应位于山区,“山地院落,高低错落有致一一地形崎岖,空间有限”最可能出自本次的考察报告,B正确。红墙绿瓦的皇家园林——等级森严,皇权至上,不符合题目信息,A错误。小桥流水的水乡之韵——降水丰富,河湖众多,上下两层,竹楼傍水而建——就地取材,利于通风描述的是我国南方地区,而北京位于北方地区,不合题意,CD错误。故选B。

【点睛】

四合院的文化内涵是尊敬老人,长幼有序。

5.B

6.A

【解析】

【分析】

5.

由所学知识可知,岭南地区为热带、亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和湿润,少风沙,因此村落多采用“梳式布局”的主要好处是通风、排水、防潮,故B正确;御寒和防沙、防盗不是“梳式布局”的主要目的,排除C、D。前后建筑之间空隙较大,利于采光,但“梳式布局”前后建筑之间空隙很小,A错误。故选B。

6.

由所学知识可知,岭南地区多低山丘陵,多湖泊和池塘,人口多而稠密,土地资源较少,为了充分利用有限的土地资源,其民居建设多缩小前后建筑之间的空隙,A正确。故选A。

【点睛】

本题解答的关键在于抓住题干中“主要目的”、“主要原因”的要求。

7.D

8.C

【解析】

【分析】

7.

据材料,“洼”、“淀”常指地势低洼、浅湖遍布的地区,我国北方地区是温带季风气候,由此推测当地降水较集中,雨洪频繁,C错误,D正确;地震多发无法判断,A错误;浅湖遍布不可能森林广布,B错误。故选D。

8.

根据上题分析,当地地势低洼、浅湖遍布,缺乏晾晒食物的空间,平顶式屋顶设计可以晾晒食物,①正确;当地降水集中,季节变化大,洪水多发,屋檐一侧留出缺口便于架设木梯,方便躲避洪水,③正确;平定设计不能加快散热,收集雨水,②④错误。因此,C正确,ABD错误。故选C。

【点睛】

民居与地理环境

湿热地区的民居:墙薄,窗大有利于通风,房顶尖,有助于快速排水。

热带沙漠地区的民居:墙厚、窗小、多石材和土,防止交换热量,阻挡风沙。

寒冷地区的民居:墙厚、窗小,防止和外界交换热量。

9.C

10.D

【解析】

【分析】

9.

地域文化的重要性在于其高度概括了当地的物质文化和精神文化,与地域范围大小不成正比,A错误;地域文化既能反映人文历史,也与自然景观有关,B错误;地域文化对城乡建设具有深刻影响,城乡景观在一定程度上能反映地域文化的内涵,C正确;地域文化具有稳定性,但随着时代发展也会与时俱进,有所改变,D错误。故选C。

10.

北京冬季较寒冷,四合院能挡风保暖,A不符合题意;江南水乡,降雨多,屋脊高,坡度大,容易排水,B不符合题意;西北地区降水少,屋顶坡度可以较小,C不符合题意;南方气候湿热,墙体较薄,利于散热,D符合题意。故选D。

【点睛】

地域文化既可以指语音区别、气候差异,也可以是饮食习俗、生活习惯等不同,范畴还可大可小,诸如“十里不同音,百里不同俗”,“北人豪爽,南人婉约”,“北人面食,个子高大,南人米饭,身材较矮”,“关西出将,关东出相”,“晋人爱食醋,川人爱吃辣”等等,都是地域文化的表现特征。

11.D

12.B

【解析】

【分析】

11.

四合院是一个整体。其中又有很多房间,东南西北各个方位都有;东南西北四个方位,也表现了一个全和完整的意思。但是不同房间的居住者的地位不一样,体现了长幼有序的家庭文化,D选项符合题意;A选项主要在宫殿和红墙等体现出来;B选项主要是在边境地区;C选项主要在我国黄土高原地区的建筑体现的思想。故选D。

12.

四合院建筑,是我国古老、传统的文化象征.四合院建筑的布局,是以南北纵轴对称布置和封闭独立的院落为基本特征的.整体建筑色调灰青,给人印象十分朴素,生活舒适北方天气寒冷、多风沙、干旱等,为了避风寒、避沙尘暴,北方多住四合院,这是人类与地理环境的协调发展,B选项符合题意;四合院坐北朝南,利于冬季的采光,不是四周封闭的作用,A选项部符合题意;华北地区降水量不大,水资源相对不足,洪水较少,C选项部符合题意;华北地区位于板块内部,地质结构稳定,不易发生地震,D选项不符合题意。故选B。

【点睛】

四合院是一种四面为屋子、中间是院子的住房建筑,它是我国北方住宅建筑中的一-种传统形式.目前在北京地区仍有不少此种居民住宅形式.院落是中国建筑的传统方法,既符合卫生和市容观瞻,又方便人民生活.

13.A

14.D

【解析】

13.

由材料可知,客家人因战乱、饥荒等各种原因被迫南迁,建造土楼,聚族而居,土楼表现出向心性、匀称性和前低后高的特点,以及血缘性聚族而居的特征,可推测其体现了凝内御外性强,A正确;聚族而居,不是独立自主,B错误;土楼表现出向心性,不是开放包容,体现不出谦虚恭谨,C、D错误。故选A。

14.

福建降水多,土楼的墙壁经过反复夯筑,土墙应防雨水侵蚀功能强,A错误;土楼有血缘性聚族而居的特点,不利于客家人和原住民的交流,B错误;福建降水多,圆形设计主要不是为了收集雨水,C错误;圆形构造稳定牢固,抗震抗台风能力强,D正确。故选D。

【点睛】

福建土楼所在的山区,山势逶迤,海拔一般在数百至千米左右,层峦叠嶂,山高水冷,多雨潮湿。适宜居住的山谷盆地,交通不便,山路盘旋。附近的干净水源更是不可缺少的资源。起楼,是对潮湿地表的逃离;建筑高度的提升,保证了再山区中较远的视野,也能够避免毒虫野兽的侵袭。

15.C

16.B

17.D

【解析】

【分析】

15.

根据材料所给提示,该聚落类型是以林盘为分割,一半为居 住区,一半为农业生产区,形成了"随田散居”居住形式,所以 这种聚落的优点在于兼顾了生活区和农田,C正确,ABD错误,故选C。

16.

考虑种植树木和竹林作为植物的特殊性,即植物自身进行蒸腾 作用时对于气候产生的调节作用,再思考林盘作为生活住宅的 宜居性问题,林盘中树林和竹林所具有的生态功能为降低林盘中的气温,调节微气候,B正确,ACD错误,故选B。

17.

材料未体现出A选项内容,排除A,一定地理范围内气候状况 差异较小,B选项不符合,C并不是主要原因。根据该聚落 类型的描述,该聚落属于小型聚落,人口不会太多,但是该地相 似聚落数量多,而集市的产生是为了民众进行商品交换,固定 在一处,交换量小且无法服务其他聚落的商品交换,故选D。

【点睛】

本题考查聚落的形态及其意义,考查对材料和分析和信息提取能力,解题注意灵活运用材料信息进行分析即可。

18.C

【解析】

【分析】

【详解】

通过图文分析可知,飘香的瓜果为新疆的哈密瓜等瓜果;新疆的少数民族主要为维吾尔族,能歌善舞;维吾尔族主要信奉伊斯兰教,其建筑最大特点为圆顶的清真寺,C正确。ABD选项描述与图文不符,排除掉,故选C。

【点睛】

本题要密切结合图文进行分析,由材料信息“飘香的瓜果、能歌善舞的少女,及圆顶的宗教建筑,都栩栩如生地展现了当地的特色文化。”并结合所学知识,不难得出答案。

19.D

20.B

【解析】

【分析】

19.

由图可知,乡村聚落空间结构变化表现为合村并点,扩建村落、保留村落和新建村落主要沿道路分布,附近有公交站点,出行方便,D正确;扩建村落可能会降低人口密度,但不是主要目的,A错误;这种变化与乡村人口素质无关,B错误;图中为乡村聚落,与城乡一体无关,C错误。故选D。

20.

图中冬季植被未落叶,应为常绿林,主要分布在我国南方,C、D错误;岭南降水量大,屋顶坡度应较大以排水,而图中房屋屋顶倾斜度小,呈阶梯状,且为徽派建筑,最可能在皖南,A错误,B正确。故选B。

【点睛】

乡村聚落的建筑体现民居特色,徽派建筑以马头墙、小青瓦最有特色,马头墙由砖和瓦砌成,一般建在房屋两侧或紧邻的两栋房屋之间,往往高出屋顶1-2米,错落有致,形似马头。

21.B

22.C

【解析】

21.

根据材料和图可知,地窝子在地下挖坑,可推断其所在地区土壤含水量少,较干燥,因此降水较少,地下挖坑居住,可判断该地冬季较为寒冷,坑内居住可抵御严寒,夏季较为炎热,坑内居住可降温消暑,因此其最有可能位于我国西北地区,该地气候属温带大陆性气候,大陆性强,昼夜温差大,B正确,ACD错误,故选B。

22.

我国西北地区冬半年位于亚洲高压的南部,冬春季多大风天气,并且盛行偏北风,大风常常扬起大量泥沙,形成沙尘或沙暴天气,为了抵御风沙对居住地的危害,当地地窝子口较小,且避风朝向南开口,C正确;地窝子口较小,不利于采光和通风,AB错误,当地降水极少,因此地窝子口较小且朝向南不是为了防洪涝,D错误;故选C。

【点睛】

各地民居特征总结

①黄土高原窑洞的特点:冬暖夏凉,节省建筑材料。反映的环境:冬季寒冷,夏季高温,降水较少,黄土直立。②北方民居的特点:屋顶较平,门窗少且小,墙较厚。反映的环境特点:冬季寒冷,降水较少。③新疆平顶屋的特点:屋顶平,墙厚窗小。反映的环境特点:气候干燥,多风沙,太阳辐射强。④蒙古包的特点:便于拆卸,架设和搬运。反映的环境特点:冬季寒冷,草地广阔,居民以游牧生活为主。⑤江南民居的特点:屋顶倾斜(降水较多,便于排水),门窗多且大,墙较薄,便于通风散热。反映的环境特点:湿热的环境。⑥云南傣族竹楼的特点:通风散热,防潮和防虫。反应的环境特点:湿热、爬行动物、虫类多。⑦青藏高原碉楼的特点:平顶,门窗少,墙厚。反映的环境特点:高寒、光照强。

23.A

【解析】

【分析】

考查地域文化的含义与特点。该题考查了基础性知识,难度较低。解题关键在于对于地域文化概念理解透彻。

【详解】

不同地理环境下形成不同的地域文化,主要体现物质文化方面,①错误;东亚是水稻种植面积最大的地区,水稻也是该区域主要粮食作物,逐渐形成了“稻米文化”,②正确;地域具有相对独立性,每个地域有其独特的文化,与其重要性没有关系,③错误;地域文化需要长期的形成过程,地域文化是不断发展、变化的,但其变化是渐进的过程具有一定的稳定性和传承性,④正确。BCD错误,故选A。

24. 顺应自然 精神追求

【解析】

略

25. 文化意识 审美 礼制 空间格局 价值追求

【解析】

【分析】

【详解】

据课本可知:城镇中的各种建筑,不单纯是为某种用途而建造的,它还反映了某种文化意识和审美情趣。例如,北京老城的四合院有鲜明的古都特点——建筑上遵循严格的礼制,在全国各地的矩形院落中独树一帜。

一所民居有其文化意蕴,而一座城镇的空间格局,或整体或局部、也能反映某种价值追求。例如,我国古代都城建设突出以君主为中心的思想,强调城廓方正、对称,宫城居中。

【点睛】

26. 整体 建筑 道路

【解析】

略

27.长幼有序的家庭文化

【解析】

略

28. 城市地域规模扩大 ①②③。 洛杉矶 人均小汽车使用量大 住宅区 位于城市中心,方便居民购物,市场广阔;通达度好。 促进文化的传承和保护;扩大城市知名度;发展旅游业,带动就业;促进社会经济可持续发展。

【解析】

【分析】

本题主要考查了城市化的特点;城市化的问题;城市功能区的布局特点及原因;城市合理规划的好处。考查内容较基础。

【详解】

(1)读图可知,甲、乙两城镇从阶段Ⅰ到阶段Ⅲ城市化显著的特点是城市地域规模扩大;城市人口占总人口的比重反映城市化的水平,因此城市人口密度的顺序应该是①②③。

(2)读漫画图可知,城市中的汽车使用量大导致交通拥堵,在洛杉矶的表现更为严重,主要是因为人均小汽车的使用量大。

(3)读图可知,B的占地面积最大,因此为住宅区;A功能区位于市中心,交通通达度好,因此A处为商业区。

(4)读图可知,古镇保护区面积较大,为了保护古镇文化,提高城市的知名度,发展旅游业,也可以增加当地的就业机会,促进经济的发展,政府在规划时变化较大。

【点睛】

城市化进程表现有城市人口和城市数目逐步增加;城市人口在总人口中的比重上升;城市用地规模扩大。城市化问题表现:① 环境质量下降; ② 交通拥挤,居住条件差; ③ 增加就业困难、失业人数增加;④ 用地紧张。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

乌镇是首批中国历史文化名镇,素有“中国最后的枕水人家”之誉。下图为“乌镇聚落形态示意图”和“乌镇建筑景观图”。

读图完成下面小题。

1.对乌镇聚落形态影响最大的因素是

A.气候 B.河流

C.地形 D.矿产

2.乌镇建筑景观独具特色,其主要影响因素是

A.地域文化 B.交通

C.经济水平 D.政治

传统村落又称古村落,拥有较丰富的文化与自然资源,蕴藏着丰富的历史信息和文化景观。据此回答下列小题。

3.北京四合院是北方庭院式住宅的典型代表,通常在南北轴向上建正房,供长辈居住,在东西轴向上建厢房,供晚辈居住。这体现出四合院的文化内涵是( )

A.结构封闭,安全舒适 B.尊敬老人,长幼有序

C.就地取材,因地制宜 D.坐北朝南,顺应自然

4.北京市某校学生暑假期间到传统村落——门头沟区川底下村实践考察。他们在考察报告中写道:“川底下村以人文景观为主,辅以山水之趣,与自然交相辉映。”下列关于古村落建筑特色及其解释,最可能出自本次考察报告的是( )

A.红墙绿瓦的皇家园林——等级森严,皇权至上

B.山地院落,高低错落有致——地形崎岖,空间有限

C.小桥流水的水乡之韵——降水丰富,河湖众多

D.上下两层,竹楼傍水而建——就地取材,利于通风

"梳式布局"是我国岭南地区典型的村落布局形式,村中的建筑顺坡而建,前低后高,像梳子一样纵向排列,前后建筑之间空隙很小,两列建筑之间有一小巷,宽约1.2 至2.0米,是村内的主要交通道路;村落多以水为中心布局,村前多为湖泊或池塘。如图所示为岭南地区村落"梳式布局"示意图。据此完成下列小题。

5.岭南地区村落"梳式布局"的主要目的是( )

A.采光和防风 B.通风和排水 C.御寒和防沙 D.防潮和防盗

6.岭南地区民居其前后建筑之间空隙较小的主要原因是( )

A.人多地少 B.地高林密 C.河宽岸窄 D.船多车少

“洼”、“淀”是我国北方常见的地名用语,常指地势低洼、浅湖遍布的地区。我国白洋淀地区传统民居(下图)在演变过程中呈现出对当地环境的适应性:采用平顶式屋顶,屋檐一侧留出缺口便于架设木梯。据此完成下面小题。

7.白洋淀典型民居特点,反映出当地的自然环境特征是( )

A.地震多发 B.森林广布 C.气候干燥 D.雨洪频繁

8.当地采用平顶式屋顶的设计,主要功能是( )

①晾晒食物②加快散热③躲避洪水④收集雨水

A.①④ B.②③ C.①③ D.③④

地域文化是指在一定的地理环境中成长起来,独具特色,传承至今仍发挥作用的文化传统,据此完成下面小题。

9.关于下列地域文化的叙述,正确的是( )

A.地域文化的重要性与地域范围大小成正比

B.地域文化是在一定地域内由自然因素形成的

C.城乡景观在一定程度上能反映地域文化的内涵

D.地域文化具有稳定性,一旦形成就不会发生改变

10.房屋建筑功能会受到地理环境的影响,下列对应关系中错误的是( )

A.北京民居——四合院——挡风保暖 B.江南水乡——屋脊高——容易排水

C.西北民居——屋顶坡度平缓——降水稀少 D.南方民居——墙体严实厚重——避风防潮

下图为北京传统民居----四合院,据此完成下列小题。

11.四合院以正房为尊,两厢为次之,倒座为宾,杂屋为附,体现了( )

A.君主为中心的思想 B.御外凝内的集体精神

C.肥水不流外人田的思想 D.长幼有序的家庭文化

12.四合院的庭院四周封闭,有利于( )

A.冬季采光 B.阻挡风沙 C.躲避洪水 D.防御地震

客家人原是中原一带汉民,因战乱、饥荒等各种原因被迫南迁。客家人在广东、福建一带建造土楼,聚族而居,主要是源于对中原传统文化的认同,土楼表现出向心性、匀称性和前低后高的特点,以及血缘性聚族而居的特征。福建土楼可容纳数十户、几百人同住一楼,楼中堆积粮食、饲养牲畜、挖有水井。土楼的墙壁经过反复的夯筑,下厚上薄,厚处可达1.5m。据此,完成下面小题。

13.福建土楼民居体现了其文化( )

A.凝内御外性强 B.独立自主性强

C.开放包容性强 D.谦虚恭谨性强

14.福建土楼建筑的特点为( )

A.采用土墙建筑,防雨水侵蚀功能差

B.有利于客家人和原住民的和谐共处

C.圆形设计有利于收集雨水资源

D.圆形构造稳定牢固,抗震性强

在成都平原一望无际的水田间,有众多具有典型地域特色的聚落——"林盘",林盘是几户人家的宅院被高大乔木和翠绿竹林所掩映,四周水渠环绕的田间"绿岛"。林盘与田野之间有树林和竹林阻隔视线,形成独立的空间,林盘之间相距不过数十至数百米。一定数量的林盘组成村落,多个村落之间的地理中心往往形成场镇(集镇)。相邻的场镇轮流成集市,进行商品交易。下图是成都平原上的林盘景观图。完成下面小题。

15.林盘这种聚落形式最主要的优点( )

A.规模较小,节省耕地资源 B.水渠密布,交通便利

C.接近农田,便于生产劳动 D.林竹掩映,利于安全防御

16.林盘中树林和竹林所具有的生态功能( )

A.林木掩映,保证了居民生活的私密性

B.降低林盘中的气温,调节微气候

C.提供燃料、竹具、水果

D.营造田(空)、林(虚)、宅(实)的空间变化意境

17.场镇轮流成集市的主要原因是( )

A.政府的政策规定 B.便于避开阴雨天气

C.纵横交错的水网阻隔 D.村民商品交易量小

18.为恭贺新春,一位设计师曾为我国32个地区设计了融入当地文化特色元素的“福”字。下图中飘香的瓜果、能歌善舞的少女,及圆顶的宗教建筑,都栩栩如生地展现了当地的特色文化。该地所在的文化区最可能是( )

A.黄土高原文化 B.四川盆地文化

C.新疆荒漠一绿洲文化 D.华南沿海文化

2月21日,2021年中央一号文件发布。围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化,对“三农”工作作出全面部署。其中加强乡村公共基础设施建设是乡村振兴战略举措之一。下图为我国某地乡村村落空间结构变化和新乡村建设一角冬季拍摄的图片。据此完成下面小题。

19.图中乡村聚落空间结构变化的主要目的是( )

A.降低乡村人口密度 B.提高乡村人口素质

C.邻里和睦,城乡一体 D.合理布局,方便出行

20.根据图片信息,图中的新乡村最可能位于我国的( )

A.岭南地区 B.皖南地区 C.西北地区 D.华北地区

地窝子是我国某地区一种较简陋的居住场所:在地面以下挖约两米多深、面积几十平方米的坑,四周用土坯或砖石垒起约半米高的矮墙,用木材、草叶盖顶后,铺上一层碎土,然后糊上一层厚厚的草泥。下图为某地窝子外景。完成下面小题。

21.地窝子体现当地自然环境特征是( )

A.降水丰富 B.昼夜温差大 C.全年寒冷 D.森林茂密

22.地窝子的门多朝南修建,主要是为了( )

A.通风 B.采光 C.防风沙 D.防洪涝

23.下列关于地域文化的说法,正确的是( )

①不同地理环境下形成的地域文化是不同的, 这主要体现在精神文化方面

②地域文化 体现人类对自然的利用和改造状况, 如有人称东亚文化为“稻米文化”

③地域文化中“地 域”的范围可大可小,地域范围的大小与其重要性呈正相关

④地域文化的形成是一个长期的过程,地域文化是 不断发展、变化的,但在一定阶段 具有相对的稳定性

A.②④ B.②③ C.①② D.③④

二、填空题

24.乡村景观除了能够体现人们__________、趋利避害的生活智慧外,还能够体现当地人们的社会组织形态、__________等。

25.城镇中的各种建筑,不单纯是为某种用途而建造的,它还反映了某种____和____情趣。例如,北京老城的四合院有鲜明的古都特点——建筑上遵循严格的____,在全国各地的矩形院落中独树一帜。

一所民居有其文化意蕴,而一座城镇的____,或整体或局部、也能反映某种____。例如,我国古代都城建设突出以君主为中心的思想,强调城廓方正、对称,宫城居中。

26.城乡景观既包括________,又包括聚落内的________建筑、________等。

三、综合题

27.北京四合院体现了什么文化?

28.2018年春天,某届城市发展与规划大会在某城镇举行。此次城市发展与规划大会以“城市设计引领绿色发展与文化传承”为主题,来自城建、规划界的300多位权威专家齐聚一堂,就生态宜居城市规划建设、未来城市发展、历史文化名城名镇保护等热点议题进行了专题研讨。一支名为“改革”的古镇保护研究专家团队参与了本届大会并实地调研了某城镇的开发、规划情况。请结合下列图文资料,运用所学知识跟着“改革”团队一起学习吧。

材料一:图甲为本届大会举办地周边甲、乙两城镇近40年来主城区各类用地发展经历的三个阶段示意图。图乙为甲、乙两城镇不同时期主城区人口密度变化示意图。

材料二:图丙为世界部分城市人均小汽车使用量与人均生产总值及相关漫画图。

材料三:图丁为乙城镇主城区城市用地现状及木来规划示意图。

(1)改革团队查阅图甲及相关数据分析得出,甲、乙两城镇从阶段Ⅰ到阶段Ⅲ,城镇人口数量的增长是其城市化比较显著的特点,你认为除此特点外,图中还能直接反映出的城市化的显著特点是_____;在梳理图乙两城镇人口密度变化示意图时,关于时间的排序,改革团队专家产生了意见分歧,你认为图乙中的人口密度变化图按从过去到现在比较合理的排序是_____(填图乙中的数字序号)。

(2)乙城政府认为其城市化过程中,某类问题与图丙中漫画反映的问题相同。改革团队查阅图丙及相关资料时,发现图丙中的漫画反映的问题在_____(洛杉矶、香港)表现的更为严重,你认为主要原因是_____。

(3)为了城镇未来更好地发展,经过政府部门招投标,改革团队顺利中标为乙城做城镇规划。家查阅图丁中乙城现状图时,发现图例A、B两功能分区未注明具体名称,你认为B的名称是_____,A功能区布局的主要理由是_____。

(4)改革团队经历1年左右的时间完成了乙城镇未来的规划图(图丁中的图B)设置,当乙城政府部门发布规划图时,发现图中C处的规划变化较大,你认为这种变化的意义有_____。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.A

【解析】

1.乌镇临水而建,河流穿城而过,沿河流呈条带状分布,因此河流是影响其聚落形态影响最大的因素,B正确;气候对城市形态没有影响,A错;乌镇位于平原地区,平原地形对条带状聚落没有影响,C错;乌镇矿产资源缺乏,D错误。故选B。

2.受江南水乡文化的影响深厚,使得乌镇建筑景观独具特色。A正确;交通、经济水平、政治影响较小,BCD错误。故选A。

3.B

4.B

【解析】

3.

由题干信息“通常在南北轴向上建正房,供长辈居住,在东西轴向上建厢房,供晚辈居住”体现出四合院尊敬老人,长幼有序的文化内涵,B正确。结构封闭,安全舒适 ,就地取材,因地制宜,坐北朝南,顺应自然与四合院的文化内涵无关,ACD错误。故选B。

4.

由材料“川底下村以人文景观为主,辅以山水之趣,与自然交相辉映”可知,该古村落应位于山区,“山地院落,高低错落有致一一地形崎岖,空间有限”最可能出自本次的考察报告,B正确。红墙绿瓦的皇家园林——等级森严,皇权至上,不符合题目信息,A错误。小桥流水的水乡之韵——降水丰富,河湖众多,上下两层,竹楼傍水而建——就地取材,利于通风描述的是我国南方地区,而北京位于北方地区,不合题意,CD错误。故选B。

【点睛】

四合院的文化内涵是尊敬老人,长幼有序。

5.B

6.A

【解析】

【分析】

5.

由所学知识可知,岭南地区为热带、亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和湿润,少风沙,因此村落多采用“梳式布局”的主要好处是通风、排水、防潮,故B正确;御寒和防沙、防盗不是“梳式布局”的主要目的,排除C、D。前后建筑之间空隙较大,利于采光,但“梳式布局”前后建筑之间空隙很小,A错误。故选B。

6.

由所学知识可知,岭南地区多低山丘陵,多湖泊和池塘,人口多而稠密,土地资源较少,为了充分利用有限的土地资源,其民居建设多缩小前后建筑之间的空隙,A正确。故选A。

【点睛】

本题解答的关键在于抓住题干中“主要目的”、“主要原因”的要求。

7.D

8.C

【解析】

【分析】

7.

据材料,“洼”、“淀”常指地势低洼、浅湖遍布的地区,我国北方地区是温带季风气候,由此推测当地降水较集中,雨洪频繁,C错误,D正确;地震多发无法判断,A错误;浅湖遍布不可能森林广布,B错误。故选D。

8.

根据上题分析,当地地势低洼、浅湖遍布,缺乏晾晒食物的空间,平顶式屋顶设计可以晾晒食物,①正确;当地降水集中,季节变化大,洪水多发,屋檐一侧留出缺口便于架设木梯,方便躲避洪水,③正确;平定设计不能加快散热,收集雨水,②④错误。因此,C正确,ABD错误。故选C。

【点睛】

民居与地理环境

湿热地区的民居:墙薄,窗大有利于通风,房顶尖,有助于快速排水。

热带沙漠地区的民居:墙厚、窗小、多石材和土,防止交换热量,阻挡风沙。

寒冷地区的民居:墙厚、窗小,防止和外界交换热量。

9.C

10.D

【解析】

【分析】

9.

地域文化的重要性在于其高度概括了当地的物质文化和精神文化,与地域范围大小不成正比,A错误;地域文化既能反映人文历史,也与自然景观有关,B错误;地域文化对城乡建设具有深刻影响,城乡景观在一定程度上能反映地域文化的内涵,C正确;地域文化具有稳定性,但随着时代发展也会与时俱进,有所改变,D错误。故选C。

10.

北京冬季较寒冷,四合院能挡风保暖,A不符合题意;江南水乡,降雨多,屋脊高,坡度大,容易排水,B不符合题意;西北地区降水少,屋顶坡度可以较小,C不符合题意;南方气候湿热,墙体较薄,利于散热,D符合题意。故选D。

【点睛】

地域文化既可以指语音区别、气候差异,也可以是饮食习俗、生活习惯等不同,范畴还可大可小,诸如“十里不同音,百里不同俗”,“北人豪爽,南人婉约”,“北人面食,个子高大,南人米饭,身材较矮”,“关西出将,关东出相”,“晋人爱食醋,川人爱吃辣”等等,都是地域文化的表现特征。

11.D

12.B

【解析】

【分析】

11.

四合院是一个整体。其中又有很多房间,东南西北各个方位都有;东南西北四个方位,也表现了一个全和完整的意思。但是不同房间的居住者的地位不一样,体现了长幼有序的家庭文化,D选项符合题意;A选项主要在宫殿和红墙等体现出来;B选项主要是在边境地区;C选项主要在我国黄土高原地区的建筑体现的思想。故选D。

12.

四合院建筑,是我国古老、传统的文化象征.四合院建筑的布局,是以南北纵轴对称布置和封闭独立的院落为基本特征的.整体建筑色调灰青,给人印象十分朴素,生活舒适北方天气寒冷、多风沙、干旱等,为了避风寒、避沙尘暴,北方多住四合院,这是人类与地理环境的协调发展,B选项符合题意;四合院坐北朝南,利于冬季的采光,不是四周封闭的作用,A选项部符合题意;华北地区降水量不大,水资源相对不足,洪水较少,C选项部符合题意;华北地区位于板块内部,地质结构稳定,不易发生地震,D选项不符合题意。故选B。

【点睛】

四合院是一种四面为屋子、中间是院子的住房建筑,它是我国北方住宅建筑中的一-种传统形式.目前在北京地区仍有不少此种居民住宅形式.院落是中国建筑的传统方法,既符合卫生和市容观瞻,又方便人民生活.

13.A

14.D

【解析】

13.

由材料可知,客家人因战乱、饥荒等各种原因被迫南迁,建造土楼,聚族而居,土楼表现出向心性、匀称性和前低后高的特点,以及血缘性聚族而居的特征,可推测其体现了凝内御外性强,A正确;聚族而居,不是独立自主,B错误;土楼表现出向心性,不是开放包容,体现不出谦虚恭谨,C、D错误。故选A。

14.

福建降水多,土楼的墙壁经过反复夯筑,土墙应防雨水侵蚀功能强,A错误;土楼有血缘性聚族而居的特点,不利于客家人和原住民的交流,B错误;福建降水多,圆形设计主要不是为了收集雨水,C错误;圆形构造稳定牢固,抗震抗台风能力强,D正确。故选D。

【点睛】

福建土楼所在的山区,山势逶迤,海拔一般在数百至千米左右,层峦叠嶂,山高水冷,多雨潮湿。适宜居住的山谷盆地,交通不便,山路盘旋。附近的干净水源更是不可缺少的资源。起楼,是对潮湿地表的逃离;建筑高度的提升,保证了再山区中较远的视野,也能够避免毒虫野兽的侵袭。

15.C

16.B

17.D

【解析】

【分析】

15.

根据材料所给提示,该聚落类型是以林盘为分割,一半为居 住区,一半为农业生产区,形成了"随田散居”居住形式,所以 这种聚落的优点在于兼顾了生活区和农田,C正确,ABD错误,故选C。

16.

考虑种植树木和竹林作为植物的特殊性,即植物自身进行蒸腾 作用时对于气候产生的调节作用,再思考林盘作为生活住宅的 宜居性问题,林盘中树林和竹林所具有的生态功能为降低林盘中的气温,调节微气候,B正确,ACD错误,故选B。

17.

材料未体现出A选项内容,排除A,一定地理范围内气候状况 差异较小,B选项不符合,C并不是主要原因。根据该聚落 类型的描述,该聚落属于小型聚落,人口不会太多,但是该地相 似聚落数量多,而集市的产生是为了民众进行商品交换,固定 在一处,交换量小且无法服务其他聚落的商品交换,故选D。

【点睛】

本题考查聚落的形态及其意义,考查对材料和分析和信息提取能力,解题注意灵活运用材料信息进行分析即可。

18.C

【解析】

【分析】

【详解】

通过图文分析可知,飘香的瓜果为新疆的哈密瓜等瓜果;新疆的少数民族主要为维吾尔族,能歌善舞;维吾尔族主要信奉伊斯兰教,其建筑最大特点为圆顶的清真寺,C正确。ABD选项描述与图文不符,排除掉,故选C。

【点睛】

本题要密切结合图文进行分析,由材料信息“飘香的瓜果、能歌善舞的少女,及圆顶的宗教建筑,都栩栩如生地展现了当地的特色文化。”并结合所学知识,不难得出答案。

19.D

20.B

【解析】

【分析】

19.

由图可知,乡村聚落空间结构变化表现为合村并点,扩建村落、保留村落和新建村落主要沿道路分布,附近有公交站点,出行方便,D正确;扩建村落可能会降低人口密度,但不是主要目的,A错误;这种变化与乡村人口素质无关,B错误;图中为乡村聚落,与城乡一体无关,C错误。故选D。

20.

图中冬季植被未落叶,应为常绿林,主要分布在我国南方,C、D错误;岭南降水量大,屋顶坡度应较大以排水,而图中房屋屋顶倾斜度小,呈阶梯状,且为徽派建筑,最可能在皖南,A错误,B正确。故选B。

【点睛】

乡村聚落的建筑体现民居特色,徽派建筑以马头墙、小青瓦最有特色,马头墙由砖和瓦砌成,一般建在房屋两侧或紧邻的两栋房屋之间,往往高出屋顶1-2米,错落有致,形似马头。

21.B

22.C

【解析】

21.

根据材料和图可知,地窝子在地下挖坑,可推断其所在地区土壤含水量少,较干燥,因此降水较少,地下挖坑居住,可判断该地冬季较为寒冷,坑内居住可抵御严寒,夏季较为炎热,坑内居住可降温消暑,因此其最有可能位于我国西北地区,该地气候属温带大陆性气候,大陆性强,昼夜温差大,B正确,ACD错误,故选B。

22.

我国西北地区冬半年位于亚洲高压的南部,冬春季多大风天气,并且盛行偏北风,大风常常扬起大量泥沙,形成沙尘或沙暴天气,为了抵御风沙对居住地的危害,当地地窝子口较小,且避风朝向南开口,C正确;地窝子口较小,不利于采光和通风,AB错误,当地降水极少,因此地窝子口较小且朝向南不是为了防洪涝,D错误;故选C。

【点睛】

各地民居特征总结

①黄土高原窑洞的特点:冬暖夏凉,节省建筑材料。反映的环境:冬季寒冷,夏季高温,降水较少,黄土直立。②北方民居的特点:屋顶较平,门窗少且小,墙较厚。反映的环境特点:冬季寒冷,降水较少。③新疆平顶屋的特点:屋顶平,墙厚窗小。反映的环境特点:气候干燥,多风沙,太阳辐射强。④蒙古包的特点:便于拆卸,架设和搬运。反映的环境特点:冬季寒冷,草地广阔,居民以游牧生活为主。⑤江南民居的特点:屋顶倾斜(降水较多,便于排水),门窗多且大,墙较薄,便于通风散热。反映的环境特点:湿热的环境。⑥云南傣族竹楼的特点:通风散热,防潮和防虫。反应的环境特点:湿热、爬行动物、虫类多。⑦青藏高原碉楼的特点:平顶,门窗少,墙厚。反映的环境特点:高寒、光照强。

23.A

【解析】

【分析】

考查地域文化的含义与特点。该题考查了基础性知识,难度较低。解题关键在于对于地域文化概念理解透彻。

【详解】

不同地理环境下形成不同的地域文化,主要体现物质文化方面,①错误;东亚是水稻种植面积最大的地区,水稻也是该区域主要粮食作物,逐渐形成了“稻米文化”,②正确;地域具有相对独立性,每个地域有其独特的文化,与其重要性没有关系,③错误;地域文化需要长期的形成过程,地域文化是不断发展、变化的,但其变化是渐进的过程具有一定的稳定性和传承性,④正确。BCD错误,故选A。

24. 顺应自然 精神追求

【解析】

略

25. 文化意识 审美 礼制 空间格局 价值追求

【解析】

【分析】

【详解】

据课本可知:城镇中的各种建筑,不单纯是为某种用途而建造的,它还反映了某种文化意识和审美情趣。例如,北京老城的四合院有鲜明的古都特点——建筑上遵循严格的礼制,在全国各地的矩形院落中独树一帜。

一所民居有其文化意蕴,而一座城镇的空间格局,或整体或局部、也能反映某种价值追求。例如,我国古代都城建设突出以君主为中心的思想,强调城廓方正、对称,宫城居中。

【点睛】

26. 整体 建筑 道路

【解析】

略

27.长幼有序的家庭文化

【解析】

略

28. 城市地域规模扩大 ①②③。 洛杉矶 人均小汽车使用量大 住宅区 位于城市中心,方便居民购物,市场广阔;通达度好。 促进文化的传承和保护;扩大城市知名度;发展旅游业,带动就业;促进社会经济可持续发展。

【解析】

【分析】

本题主要考查了城市化的特点;城市化的问题;城市功能区的布局特点及原因;城市合理规划的好处。考查内容较基础。

【详解】

(1)读图可知,甲、乙两城镇从阶段Ⅰ到阶段Ⅲ城市化显著的特点是城市地域规模扩大;城市人口占总人口的比重反映城市化的水平,因此城市人口密度的顺序应该是①②③。

(2)读漫画图可知,城市中的汽车使用量大导致交通拥堵,在洛杉矶的表现更为严重,主要是因为人均小汽车的使用量大。

(3)读图可知,B的占地面积最大,因此为住宅区;A功能区位于市中心,交通通达度好,因此A处为商业区。

(4)读图可知,古镇保护区面积较大,为了保护古镇文化,提高城市的知名度,发展旅游业,也可以增加当地的就业机会,促进经济的发展,政府在规划时变化较大。

【点睛】

城市化进程表现有城市人口和城市数目逐步增加;城市人口在总人口中的比重上升;城市用地规模扩大。城市化问题表现:① 环境质量下降; ② 交通拥挤,居住条件差; ③ 增加就业困难、失业人数增加;④ 用地紧张。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少