第9课《鱼我所欲也》课件(共21张PPT)2021—2022学年部编版语文九年级下册

文档属性

| 名称 | 第9课《鱼我所欲也》课件(共21张PPT)2021—2022学年部编版语文九年级下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-27 21:53:16 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

鱼我所欲也

孟子

1.积累常用文言词语,理解文章内容;

2.学习本文运用具体事例、正反对比及比喻说理的方法;

3.认识孟子“舍生取义”思想的进步性及其现实意义。

教学目标

1.文题解读

题目是编者所加,先秦文章后人多取第一句话作为标题。“鱼我所欲也”的意思是“鱼是我所想要的”。文中以“鱼”喻生,以“熊掌”喻“义”,对“舍生取义”这一论点进行了论述。

2.作者简介

孟子(约前372-前289),战国时思想家、政治家、教育家。名轲,字子舆。战国中期邹(今山东邹城)人。是儒家学派仅次于孔子的代表人物。他的思想核心是仁义,主张“以民为本”和“性善论”,实行“王道仁政”来达到统一天下的目的,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的观点。

一、导入

3.写作背景

孟子本人是一个比较高傲的人,他不肯迁就,不肯趋附权势。他说:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”孟子曾经在齐国任客卿,后来因为与齐王意见不合,便决定辞掉齐卿回家,齐王托人挽留孟子,条件是准备在首都的中心地区建一座房子给孟子住,并送给孟子万钟粮食作为弟子们的生活费,结果遭到孟子的严词拒绝。可见,孟子在本篇中所说的“万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉”是有所为而发的,表现了孟子大义凛然的性格和气概。

4.知识链接

《孟子》

《孟子》共七篇,记述孟轲的言行。此书的写作与《论语》不同,是他本人和门徒共同完成的。从体制上说,《孟子》基本上仍属于语录体,但较《论语》已有很大发展。这不但是因为它的篇幅加长,议论增多了,而且很多段落都围绕着一定的中心,结构完整,条理清楚,只添上题目,就可单独成篇。

《孟子》的文学性,还表现在它善于用形象帮助说理。有时是短小的比喻,有时是完整的小故事、寓言。如“揠苗助长”“五十步笑百步”“出尔反尔”“出类拔萃”“绰绰有余”“怨天尤人”等,都成为后世常见的成语。

(1)读准字音,认准字形

苟得(gǒu) 所恶(wù) 一豆羹(gēng)

箪(dān) 蹴(cù) 不屑(xiè)不辟 勿丧耳 穷乏者

(2)通假字

故患有所不辟也(通“避”,躲避)

万钟则不辩礼义而受之(通“辨”,辨别)

所识穷乏者得我与(通“德”,恩惠,这里是感激的意思;通“欤”,语气助词)

乡为身死而不受(通“向”,从前)

二、自读:归纳字词

(3)古今异义

一豆羹(古义:古代一种盛食物的器具 今义:豆类植物)

万钟于我何加焉(古义:好处 今义:增多)

是亦不可以已乎(古义:停止,放弃 今义:已经)

非独贤者有是心也(古义:代词,这种 今义:动词,是)

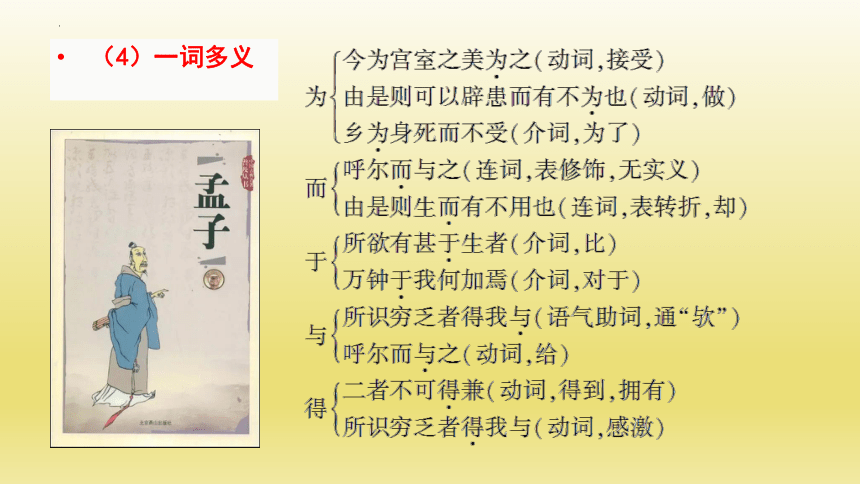

(4)一词多义

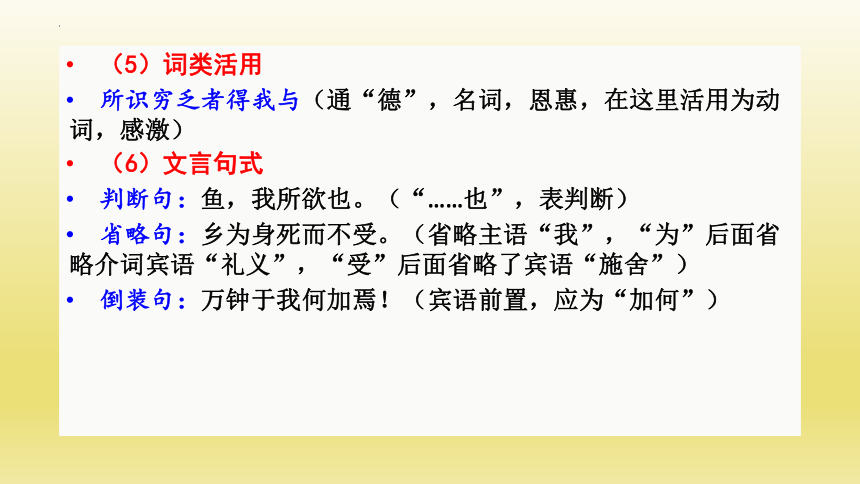

(5)词类活用

所识穷乏者得我与(通“德”,名词,恩惠,在这里活用为动词,感激)

(6)文言句式

判断句:鱼,我所欲也。(“……也”,表判断)

省略句:乡为身死而不受。(省略主语“我”,“为”后面省略介词宾语“礼义”,“受”后面省略了宾语“施舍”)

倒装句:万钟于我何加焉!(宾语前置,应为“加何”)

(7)翻译下列句子。

①由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。

②呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

轻蔑地吆喝着给别人吃,过路的饥民也不肯接受;用脚踢着(或踩过)给别人吃,乞丐也不愿意接受。

③万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉。

可是有的人)见了“万钟”的优厚俸禄却不辨是否合乎礼义就接受了,这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢?

④此之谓失其本心。

这就叫作丧失了人所固有的羞恶廉耻之心。

1.概括本文大意。

人在进行选择时,应以义为重;人应保持自己的“本心”。

2.划分本文段落。

第一段。

第一层(从开头到“舍生取义者也”):提出中心论点。作者先讲一个生活常理,即在鱼和熊掌不可以同时得到的情况下,一般要“舍鱼而取熊掌”,以这个生活常理为喻,自然地引出在生和义无法同时兼顾的情况下应该“舍生而取义”的结论,这也是本文的主旨。

三、再读:理清思路

第二层(从“生,亦我所欲也”到“是故所恶有甚于死者”):分析与阐释论点。

第三层(“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能铢丧耳”):指出人人都有向善之心,之所以只有“贤者”才能做到“舍生取义”,是因为“贤者”能够保有“本心”而已。

第二段。举例论证。

作者以“一箪食,一豆羹”为例告诉我们,这看似微不足道的“一箪食,一豆羹”,当它关乎生死的时候,也能考验一个人的品德。“呼尔”“蹴尔”而与之,则“行道之人”与“乞人”都不屑受之,这就是人没有丧失“本心”的表现。

1.作者是怎样引出中心论点的?这样写有什么好处??

(1)文章的中心论点:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”

(2)这个论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提出论点,这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美者。二者不可兼得,取其中更美者合乎情理也符合逻辑。

(3)好处:由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然而明晓。

四、研读:

2.论点提出以后,文章是怎样围绕论点逐层论述的?

(1)首先提出在生与义不可兼得的情况下要“舍生取义”,这是全文的论点。

(2)然后说明之所以如此,是因为人都有“欲生而不为苟得,恶死而有所不辟”之心,即“羞恶之心”;又从反面来说,如果人只是欲生恶死,那就会不顾礼义,什么事都做得出来。因此,重要的是,求生避患不能违背“义”的原则。这种“羞恶之心”是人人都有的,但只有贤者才不会丧失。为什么有些人会丧失呢?是因为他们为物欲所蔽。例如,有人不食“嗟来之食”,这说明他有羞恶之心,可后来却“不辩礼义”而接受“万钟之禄”,这就是物欲使他的羞恶之心丧失了。可见,要做到“舍生取义”,就必须使自己的羞恶之心不为物欲所蔽。

3.在论证论点的过程中,作者运用了哪些论证方法?谈谈你的看法。?

(1)道理论证。“生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”这是从正面论证义比生更珍贵。“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?”这是从反面论证义比生更珍贵。“由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”这是从客观事实论证义比生更珍贵,在二者不可兼得时舍生取义。?

(2)事例论证。“一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。”用“贫者不受嗟来之食”的事例说明了人们把义看得比生更为珍贵,在二者不可兼得时就会舍生取义。?

(3)比喻论证。鱼与熊掌的比方就是比喻论证。

(4)对比论证。不吃嗟来之食和不辨礼义而受万钟之禄的对比,论证了舍生取义的可贵、见利忘义的可耻。

4. “生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”这句话有什么含义?

“甚于生者”是指“义”;所说的“甚于死者”就是“不义”。作者从正面阐述:为了“义”,可以“舍生”;即使死掉,也不做“不义”的事。强调义的重要性。

5.这篇文章主要运用了哪些修辞方法?结合内容分析其作用。

(1)比喻:“舍鱼而取熊掌”文章正是以这样一个巧妙的比喻开始,它恰当地说明了在人们所喜爱的两件事物不能同时兼得的情况下,就必须择优而取。?

(2)对比:生和义对比,义比生更可贵;死与不义比,不义比死更可恶。用“不食嗟来之食”与“不辨礼义而受万钟”作对比,赞扬了舍生取义的精神,批判了那些只贪图荣华富贵而不顾礼义廉耻的权贵们。这就起到了突出中心思想的作用。?

(3)排比:文中很多语句都是排比。增强了文章的气势和论辩力量。

鱼我所欲也

孟子

1.积累常用文言词语,理解文章内容;

2.学习本文运用具体事例、正反对比及比喻说理的方法;

3.认识孟子“舍生取义”思想的进步性及其现实意义。

教学目标

1.文题解读

题目是编者所加,先秦文章后人多取第一句话作为标题。“鱼我所欲也”的意思是“鱼是我所想要的”。文中以“鱼”喻生,以“熊掌”喻“义”,对“舍生取义”这一论点进行了论述。

2.作者简介

孟子(约前372-前289),战国时思想家、政治家、教育家。名轲,字子舆。战国中期邹(今山东邹城)人。是儒家学派仅次于孔子的代表人物。他的思想核心是仁义,主张“以民为本”和“性善论”,实行“王道仁政”来达到统一天下的目的,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的观点。

一、导入

3.写作背景

孟子本人是一个比较高傲的人,他不肯迁就,不肯趋附权势。他说:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”孟子曾经在齐国任客卿,后来因为与齐王意见不合,便决定辞掉齐卿回家,齐王托人挽留孟子,条件是准备在首都的中心地区建一座房子给孟子住,并送给孟子万钟粮食作为弟子们的生活费,结果遭到孟子的严词拒绝。可见,孟子在本篇中所说的“万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉”是有所为而发的,表现了孟子大义凛然的性格和气概。

4.知识链接

《孟子》

《孟子》共七篇,记述孟轲的言行。此书的写作与《论语》不同,是他本人和门徒共同完成的。从体制上说,《孟子》基本上仍属于语录体,但较《论语》已有很大发展。这不但是因为它的篇幅加长,议论增多了,而且很多段落都围绕着一定的中心,结构完整,条理清楚,只添上题目,就可单独成篇。

《孟子》的文学性,还表现在它善于用形象帮助说理。有时是短小的比喻,有时是完整的小故事、寓言。如“揠苗助长”“五十步笑百步”“出尔反尔”“出类拔萃”“绰绰有余”“怨天尤人”等,都成为后世常见的成语。

(1)读准字音,认准字形

苟得(gǒu) 所恶(wù) 一豆羹(gēng)

箪(dān) 蹴(cù) 不屑(xiè)不辟 勿丧耳 穷乏者

(2)通假字

故患有所不辟也(通“避”,躲避)

万钟则不辩礼义而受之(通“辨”,辨别)

所识穷乏者得我与(通“德”,恩惠,这里是感激的意思;通“欤”,语气助词)

乡为身死而不受(通“向”,从前)

二、自读:归纳字词

(3)古今异义

一豆羹(古义:古代一种盛食物的器具 今义:豆类植物)

万钟于我何加焉(古义:好处 今义:增多)

是亦不可以已乎(古义:停止,放弃 今义:已经)

非独贤者有是心也(古义:代词,这种 今义:动词,是)

(4)一词多义

(5)词类活用

所识穷乏者得我与(通“德”,名词,恩惠,在这里活用为动词,感激)

(6)文言句式

判断句:鱼,我所欲也。(“……也”,表判断)

省略句:乡为身死而不受。(省略主语“我”,“为”后面省略介词宾语“礼义”,“受”后面省略了宾语“施舍”)

倒装句:万钟于我何加焉!(宾语前置,应为“加何”)

(7)翻译下列句子。

①由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。

②呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

轻蔑地吆喝着给别人吃,过路的饥民也不肯接受;用脚踢着(或踩过)给别人吃,乞丐也不愿意接受。

③万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉。

可是有的人)见了“万钟”的优厚俸禄却不辨是否合乎礼义就接受了,这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢?

④此之谓失其本心。

这就叫作丧失了人所固有的羞恶廉耻之心。

1.概括本文大意。

人在进行选择时,应以义为重;人应保持自己的“本心”。

2.划分本文段落。

第一段。

第一层(从开头到“舍生取义者也”):提出中心论点。作者先讲一个生活常理,即在鱼和熊掌不可以同时得到的情况下,一般要“舍鱼而取熊掌”,以这个生活常理为喻,自然地引出在生和义无法同时兼顾的情况下应该“舍生而取义”的结论,这也是本文的主旨。

三、再读:理清思路

第二层(从“生,亦我所欲也”到“是故所恶有甚于死者”):分析与阐释论点。

第三层(“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能铢丧耳”):指出人人都有向善之心,之所以只有“贤者”才能做到“舍生取义”,是因为“贤者”能够保有“本心”而已。

第二段。举例论证。

作者以“一箪食,一豆羹”为例告诉我们,这看似微不足道的“一箪食,一豆羹”,当它关乎生死的时候,也能考验一个人的品德。“呼尔”“蹴尔”而与之,则“行道之人”与“乞人”都不屑受之,这就是人没有丧失“本心”的表现。

1.作者是怎样引出中心论点的?这样写有什么好处??

(1)文章的中心论点:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”

(2)这个论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提出论点,这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美者。二者不可兼得,取其中更美者合乎情理也符合逻辑。

(3)好处:由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然而明晓。

四、研读:

2.论点提出以后,文章是怎样围绕论点逐层论述的?

(1)首先提出在生与义不可兼得的情况下要“舍生取义”,这是全文的论点。

(2)然后说明之所以如此,是因为人都有“欲生而不为苟得,恶死而有所不辟”之心,即“羞恶之心”;又从反面来说,如果人只是欲生恶死,那就会不顾礼义,什么事都做得出来。因此,重要的是,求生避患不能违背“义”的原则。这种“羞恶之心”是人人都有的,但只有贤者才不会丧失。为什么有些人会丧失呢?是因为他们为物欲所蔽。例如,有人不食“嗟来之食”,这说明他有羞恶之心,可后来却“不辩礼义”而接受“万钟之禄”,这就是物欲使他的羞恶之心丧失了。可见,要做到“舍生取义”,就必须使自己的羞恶之心不为物欲所蔽。

3.在论证论点的过程中,作者运用了哪些论证方法?谈谈你的看法。?

(1)道理论证。“生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”这是从正面论证义比生更珍贵。“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?”这是从反面论证义比生更珍贵。“由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”这是从客观事实论证义比生更珍贵,在二者不可兼得时舍生取义。?

(2)事例论证。“一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。”用“贫者不受嗟来之食”的事例说明了人们把义看得比生更为珍贵,在二者不可兼得时就会舍生取义。?

(3)比喻论证。鱼与熊掌的比方就是比喻论证。

(4)对比论证。不吃嗟来之食和不辨礼义而受万钟之禄的对比,论证了舍生取义的可贵、见利忘义的可耻。

4. “生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”这句话有什么含义?

“甚于生者”是指“义”;所说的“甚于死者”就是“不义”。作者从正面阐述:为了“义”,可以“舍生”;即使死掉,也不做“不义”的事。强调义的重要性。

5.这篇文章主要运用了哪些修辞方法?结合内容分析其作用。

(1)比喻:“舍鱼而取熊掌”文章正是以这样一个巧妙的比喻开始,它恰当地说明了在人们所喜爱的两件事物不能同时兼得的情况下,就必须择优而取。?

(2)对比:生和义对比,义比生更可贵;死与不义比,不义比死更可恶。用“不食嗟来之食”与“不辨礼义而受万钟”作对比,赞扬了舍生取义的精神,批判了那些只贪图荣华富贵而不顾礼义廉耻的权贵们。这就起到了突出中心思想的作用。?

(3)排比:文中很多语句都是排比。增强了文章的气势和论辩力量。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读