第19课 清朝前期社会经济的发展 课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展 课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-27 11:19:27 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

晋商的发展折射出了清朝经济的繁荣景象

那么清朝前期的社会经济发展状况如何呢

晋商作为地方性集团组织虽然出现在明代,但其发展的鼎盛时期则在清代

第19课

清朝前期社会经济的发展

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

学习目标

1.掌握清朝前期统治者为恢复和发展农业

生产采取的措施,理解其重视农业生产

的原因

2.了解清朝前期手工业和商业的发展特点

3.认识清朝前期人口增长迅速的原因及带

来的消极影响

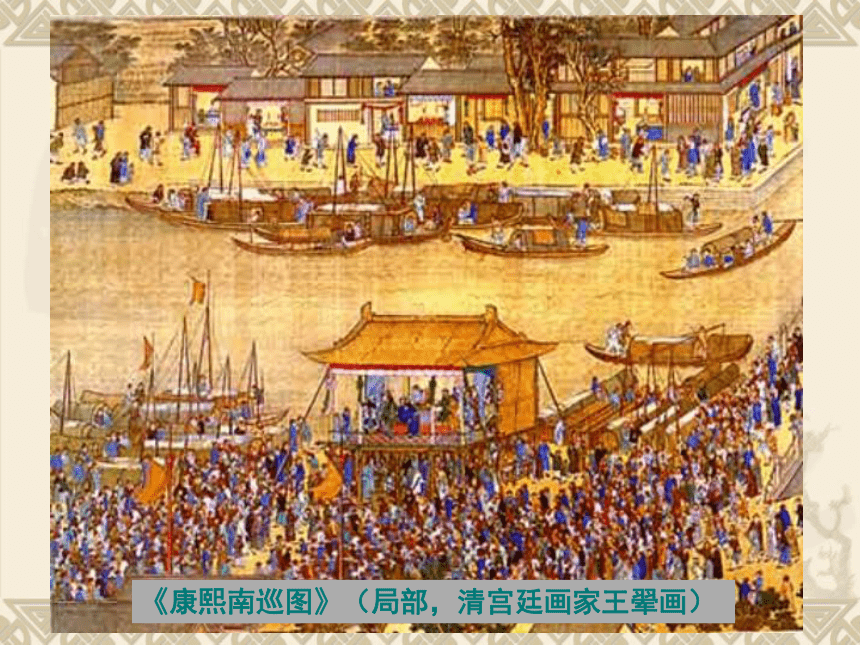

《康熙南巡图》(局部,清宫廷画家王翚画)

《乾隆南巡图》(局部,清宫廷画家徐扬画)

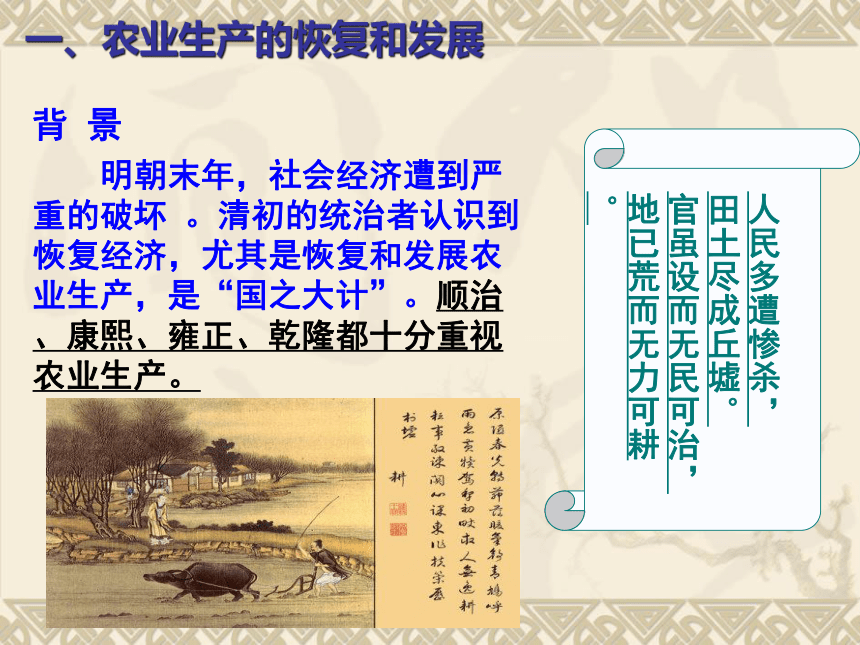

背 景

明朝末年,社会经济遭到严重的破坏 。清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆都十分重视农业生产。

人民多遭惨杀,

田土尽成丘墟。

官虽设而无民可治,

地已荒而无力可耕 。

一、农业生产的恢复和发展

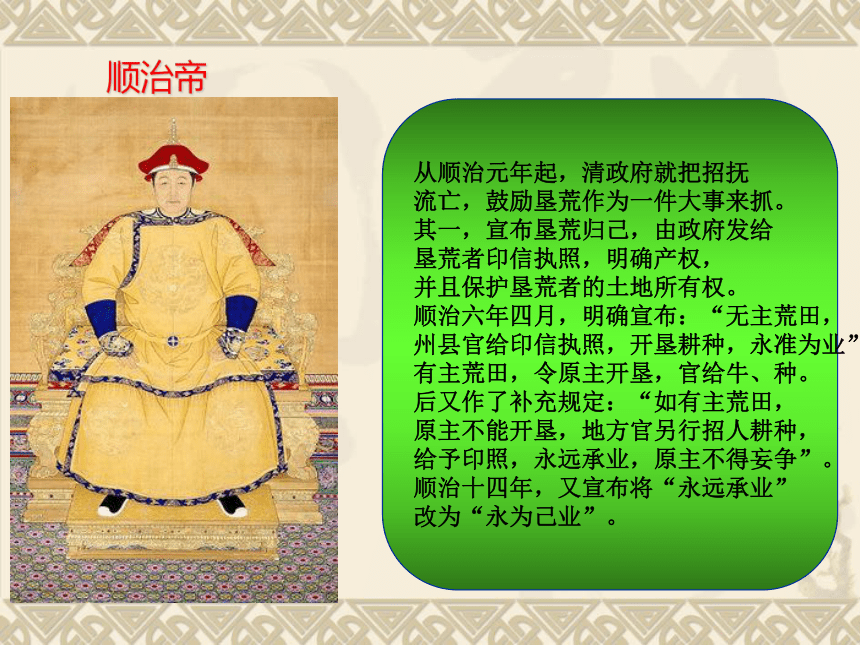

顺治帝

从顺治元年起,清政府就把招抚

流亡,鼓励垦荒作为一件大事来抓。

其一,宣布垦荒归己,由政府发给

垦荒者印信执照,明确产权,

并且保护垦荒者的土地所有权。

顺治六年四月,明确宣布:“无主荒田,

州县官给印信执照,开垦耕种,永准为业”。

有主荒田,令原主开垦,官给牛、种。

后又作了补充规定:“如有主荒田,

原主不能开垦,地方官另行招人耕种,

给予印照,永远承业,原主不得妄争”。

顺治十四年,又宣布将“永远承业”

改为“永为己业”。

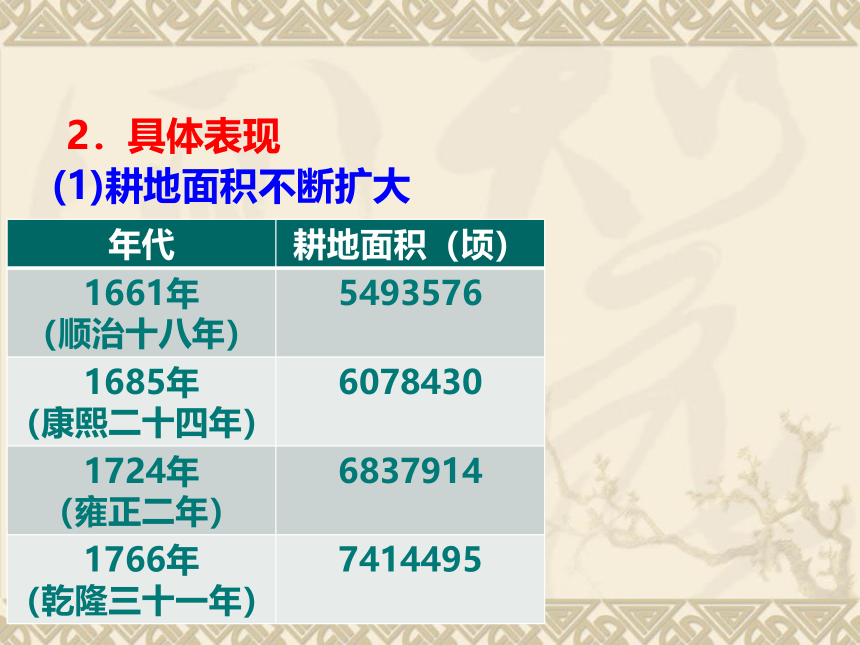

2.具体表现

(1)耕地面积不断扩大

年代 耕地面积(顷)

1661年 (顺治十八年) 5493576

1685年 (康熙二十四年) 6078430

1724年 (雍正二年) 6837914

1766年 (乾隆三十一年) 7414495

(2)大力兴修水利:

康熙帝亲政后,极为重视治河的问题,他把治河、三藩、漕运列为三件头等大事,“书而悬之宫中柱上,”以备日夜观看思考。

河道总督:靳jìn辅

(3) 改进粮食种植技术,改良新品种。

早熟稻

玉米、甘薯、花生、马铃薯成为一般百姓的主要食物来源,让许多贫困百姓免于因营养不良而死。

推广的高产农作物

马铃薯

玉米

甘薯

花生

向日葵

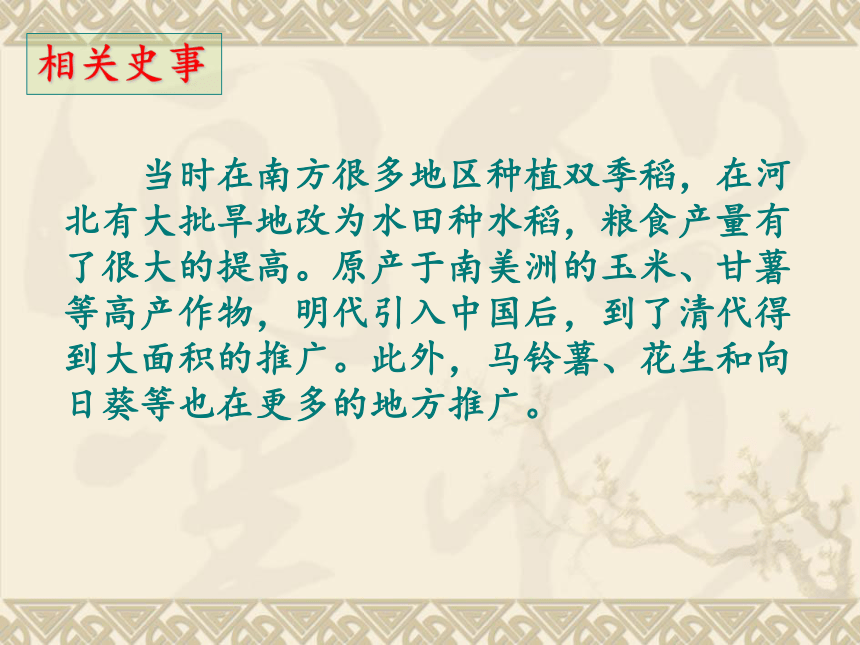

相关史事

当时在南方很多地区种植双季稻,在河北有大批旱地改为水田种水稻,粮食产量有了很大的提高。原产于南美洲的玉米、甘薯等高产作物,明代引入中国后,到了清代得到大面积的推广。此外,马铃薯、花生和向日葵等也在更多的地方推广。

(4)经济作物种植种植面积不断扩大,品 种增加 。

相关史事

清朝以前,江南盛产稻米,养鱼业已经很发达,被誉为鱼米之乡,有“苏湖熟,天下足”的谚语。到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。当时的湖广地区成了新的商品粮基地,以致出现了“湖广熟,天下足”的谚语。

清朝耕织图

清朝治水图

4.农业生产的恢复和发展影响

(1)有利于社会的稳定和繁荣

(2)对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用

二、手工业和商业的发展

1、手工业

(1)手工业各行业都有很大的发展

(2)出现了比较成熟的手工业工场

清代粉彩瓷器是中国清代汉族传统彩瓷品种之一,康熙时,粉彩瓷器技术已问世,雍正时期,粉彩瓷器技术达到登峰造极的水平

四大名镇之景德镇

四大名镇之佛山镇

四大名镇之汉口镇

四大名镇之朱仙镇

“舟楫塞港,街道肩摩”

你请你说一说上面三句话分别对应的地点。

“人烟数十里,贾户数千家”

2.商业发展:商业城镇

“十万烟火”、财富“甲于天下”、“地值寸金”

商 业

(1)陆路和水运的商旅往来频繁,形成商业网

(2)农村地区形成工商业市镇;(盛泽镇、汉口镇)

大城市中工商业非常繁荣(北京、扬州等)

(3)商业活动中形成一些大商帮(晋商、徽商)

清·徐扬《姑苏繁华图》局部

【乔家大院】是清代赫赫有名的商业金融资本家乔致庸的宅院,原名“在中堂”,乔家大院始建于清乾隆、嘉庆年间,共有6个大院,20个小院,313间房屋,具有很高的建筑美学和居住民俗研究价值,故有“皇家有故宫,民宅看乔家”之说。

祁县乔氏

晋商,俗称“山西帮”,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑,放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。

晋商以山西富有的盐、铁、麦、棉、皮、毛、木材、旱烟等特产,进行长途贩运,设号销售,套换江南的丝、绸、茶、米,又转销西北、蒙、俄等地,其贩运销售活动遍及全国范围。晋商真正崛起于明代,至清乾隆、嘉庆、道光时期已发展到鼎盛。

胡雪岩:著名的徽商,早年在各省设立银号20多处,并经营中药、丝茶生意,操纵江南商业,资产最高达2000万两以上。后又入朝为官,所以历史上称“红顶商人”

三、人口的增长

1.原因

清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,

使经济发展,国力增强,社会安定

明朝鼎盛时期全国人口达到1亿多,清代康熙时,人口达1.5亿,乾隆末年人口到3亿,占当时世界总人口的三分之一。

2.表现

积极:促进了经济的发展,增加了劳动力和扩大了商品销售市场。

消极:由于人口密度加大,人均耕地面积减少,人地矛盾逐渐突出,随之而来的是进一步开荒垦田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降;影响了经济的持续发展。

分组讨论:清朝前期人口增长的影响

清朝前期人均耕地面积简表

时间 全国人均耕地面积统计数

顺治十八年(1661年) 6.88亩

康熙六十年(1721年) 8.26亩

雍正十二年(1734年) 8.13亩

乾隆四十九年(1784年) 2.51亩

知识拓展

康熙时期国库充盈

清初,统治者注重发展农业和工商业,社会经济得到恢复和发展,国家的财政收入逐年增加。康熙时期,朝廷每年的财政收入约3000万两白银,最高的年份达到4736万两。财政收入增多,国力大为增强,为国家的安定提供了财政上的保证。

课堂小结

农业的恢复和发展

手工业和商业的发展

人口增加

重视农业,推行垦荒

农村发展为工商业市镇;形成大的商帮

引发环境问题,造成社会压力

清朝前期社会经济的发展

1.如图是清朝《盛世滋生图》所展示的苏州斜

桥商市。从该图所反映出的我国明清时期商

业发展的一个典型特点是( )

A.出现了农村集市 B.坊市分置

C.边境贸易繁荣 D.商业市镇兴盛

D

随堂训练

2.清朝前期,人口迅速增长,全国人口发展到3亿是在( )

A.顺治年间 B.康熙年间

C.雍正年间 D.乾隆末年

D

随堂训练

3.出现了比较成熟的手工业工场的朝

代是( )

A.元朝 B.宋朝

C.清朝前期 D.唐朝

C

随堂训练

晋商的发展折射出了清朝经济的繁荣景象

那么清朝前期的社会经济发展状况如何呢

晋商作为地方性集团组织虽然出现在明代,但其发展的鼎盛时期则在清代

第19课

清朝前期社会经济的发展

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

学习目标

1.掌握清朝前期统治者为恢复和发展农业

生产采取的措施,理解其重视农业生产

的原因

2.了解清朝前期手工业和商业的发展特点

3.认识清朝前期人口增长迅速的原因及带

来的消极影响

《康熙南巡图》(局部,清宫廷画家王翚画)

《乾隆南巡图》(局部,清宫廷画家徐扬画)

背 景

明朝末年,社会经济遭到严重的破坏 。清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆都十分重视农业生产。

人民多遭惨杀,

田土尽成丘墟。

官虽设而无民可治,

地已荒而无力可耕 。

一、农业生产的恢复和发展

顺治帝

从顺治元年起,清政府就把招抚

流亡,鼓励垦荒作为一件大事来抓。

其一,宣布垦荒归己,由政府发给

垦荒者印信执照,明确产权,

并且保护垦荒者的土地所有权。

顺治六年四月,明确宣布:“无主荒田,

州县官给印信执照,开垦耕种,永准为业”。

有主荒田,令原主开垦,官给牛、种。

后又作了补充规定:“如有主荒田,

原主不能开垦,地方官另行招人耕种,

给予印照,永远承业,原主不得妄争”。

顺治十四年,又宣布将“永远承业”

改为“永为己业”。

2.具体表现

(1)耕地面积不断扩大

年代 耕地面积(顷)

1661年 (顺治十八年) 5493576

1685年 (康熙二十四年) 6078430

1724年 (雍正二年) 6837914

1766年 (乾隆三十一年) 7414495

(2)大力兴修水利:

康熙帝亲政后,极为重视治河的问题,他把治河、三藩、漕运列为三件头等大事,“书而悬之宫中柱上,”以备日夜观看思考。

河道总督:靳jìn辅

(3) 改进粮食种植技术,改良新品种。

早熟稻

玉米、甘薯、花生、马铃薯成为一般百姓的主要食物来源,让许多贫困百姓免于因营养不良而死。

推广的高产农作物

马铃薯

玉米

甘薯

花生

向日葵

相关史事

当时在南方很多地区种植双季稻,在河北有大批旱地改为水田种水稻,粮食产量有了很大的提高。原产于南美洲的玉米、甘薯等高产作物,明代引入中国后,到了清代得到大面积的推广。此外,马铃薯、花生和向日葵等也在更多的地方推广。

(4)经济作物种植种植面积不断扩大,品 种增加 。

相关史事

清朝以前,江南盛产稻米,养鱼业已经很发达,被誉为鱼米之乡,有“苏湖熟,天下足”的谚语。到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。当时的湖广地区成了新的商品粮基地,以致出现了“湖广熟,天下足”的谚语。

清朝耕织图

清朝治水图

4.农业生产的恢复和发展影响

(1)有利于社会的稳定和繁荣

(2)对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用

二、手工业和商业的发展

1、手工业

(1)手工业各行业都有很大的发展

(2)出现了比较成熟的手工业工场

清代粉彩瓷器是中国清代汉族传统彩瓷品种之一,康熙时,粉彩瓷器技术已问世,雍正时期,粉彩瓷器技术达到登峰造极的水平

四大名镇之景德镇

四大名镇之佛山镇

四大名镇之汉口镇

四大名镇之朱仙镇

“舟楫塞港,街道肩摩”

你请你说一说上面三句话分别对应的地点。

“人烟数十里,贾户数千家”

2.商业发展:商业城镇

“十万烟火”、财富“甲于天下”、“地值寸金”

商 业

(1)陆路和水运的商旅往来频繁,形成商业网

(2)农村地区形成工商业市镇;(盛泽镇、汉口镇)

大城市中工商业非常繁荣(北京、扬州等)

(3)商业活动中形成一些大商帮(晋商、徽商)

清·徐扬《姑苏繁华图》局部

【乔家大院】是清代赫赫有名的商业金融资本家乔致庸的宅院,原名“在中堂”,乔家大院始建于清乾隆、嘉庆年间,共有6个大院,20个小院,313间房屋,具有很高的建筑美学和居住民俗研究价值,故有“皇家有故宫,民宅看乔家”之说。

祁县乔氏

晋商,俗称“山西帮”,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑,放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。

晋商以山西富有的盐、铁、麦、棉、皮、毛、木材、旱烟等特产,进行长途贩运,设号销售,套换江南的丝、绸、茶、米,又转销西北、蒙、俄等地,其贩运销售活动遍及全国范围。晋商真正崛起于明代,至清乾隆、嘉庆、道光时期已发展到鼎盛。

胡雪岩:著名的徽商,早年在各省设立银号20多处,并经营中药、丝茶生意,操纵江南商业,资产最高达2000万两以上。后又入朝为官,所以历史上称“红顶商人”

三、人口的增长

1.原因

清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,

使经济发展,国力增强,社会安定

明朝鼎盛时期全国人口达到1亿多,清代康熙时,人口达1.5亿,乾隆末年人口到3亿,占当时世界总人口的三分之一。

2.表现

积极:促进了经济的发展,增加了劳动力和扩大了商品销售市场。

消极:由于人口密度加大,人均耕地面积减少,人地矛盾逐渐突出,随之而来的是进一步开荒垦田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降;影响了经济的持续发展。

分组讨论:清朝前期人口增长的影响

清朝前期人均耕地面积简表

时间 全国人均耕地面积统计数

顺治十八年(1661年) 6.88亩

康熙六十年(1721年) 8.26亩

雍正十二年(1734年) 8.13亩

乾隆四十九年(1784年) 2.51亩

知识拓展

康熙时期国库充盈

清初,统治者注重发展农业和工商业,社会经济得到恢复和发展,国家的财政收入逐年增加。康熙时期,朝廷每年的财政收入约3000万两白银,最高的年份达到4736万两。财政收入增多,国力大为增强,为国家的安定提供了财政上的保证。

课堂小结

农业的恢复和发展

手工业和商业的发展

人口增加

重视农业,推行垦荒

农村发展为工商业市镇;形成大的商帮

引发环境问题,造成社会压力

清朝前期社会经济的发展

1.如图是清朝《盛世滋生图》所展示的苏州斜

桥商市。从该图所反映出的我国明清时期商

业发展的一个典型特点是( )

A.出现了农村集市 B.坊市分置

C.边境贸易繁荣 D.商业市镇兴盛

D

随堂训练

2.清朝前期,人口迅速增长,全国人口发展到3亿是在( )

A.顺治年间 B.康熙年间

C.雍正年间 D.乾隆末年

D

随堂训练

3.出现了比较成熟的手工业工场的朝

代是( )

A.元朝 B.宋朝

C.清朝前期 D.唐朝

C

随堂训练

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源