1.4地球的圈层结构同步练习(Word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 1.4地球的圈层结构同步练习(Word版含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 997.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-28 10:47:02 | ||

图片预览

文档简介

人教版必修第一册 1.4 地球的圈层结构 同步练习

一、单选题

图示为某区域地壳厚度等值线图,读图完成下面小题。

1.图示区域地壳的厚度分布特点是( )

A.北部低,南部高 B.中间高,四周低

C.中部地区变化大 D.东部地区最薄

2.若绘制地壳厚度剖面图,那么0千米应为( )

A.海平面 B.岩石圈底部

C.莫霍面 D.软流层中部

下图为某地地震波传播速度随深度的变化图。读图,完成下面小题。

3.该地莫霍面大约位于地下( )

A.5千米处 B.17千米处 C.33千米处 D.2900千米处

4.该地可能位于( )

A.中国北方地区 B.中国西南地区 C.南极点 D.太平洋中部

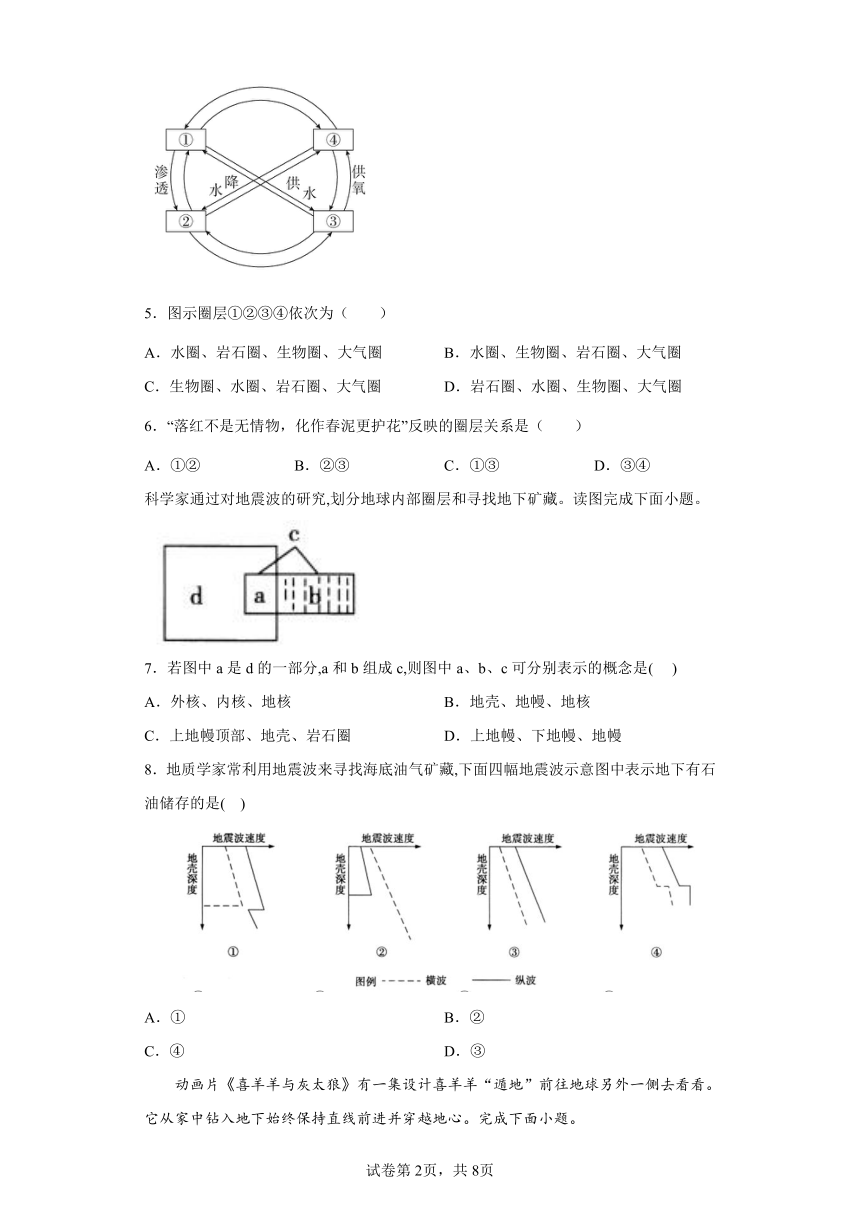

下图为地球圈层间的物质交换示意图。据此完成下面小题。

5.图示圈层①②③④依次为( )

A.水圈、岩石圈、生物圈、大气圈 B.水圈、生物圈、岩石圈、大气圈

C.生物圈、水圈、岩石圈、大气圈 D.岩石圈、水圈、生物圈、大气圈

6.“落红不是无情物,化作春泥更护花”反映的圈层关系是( )

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

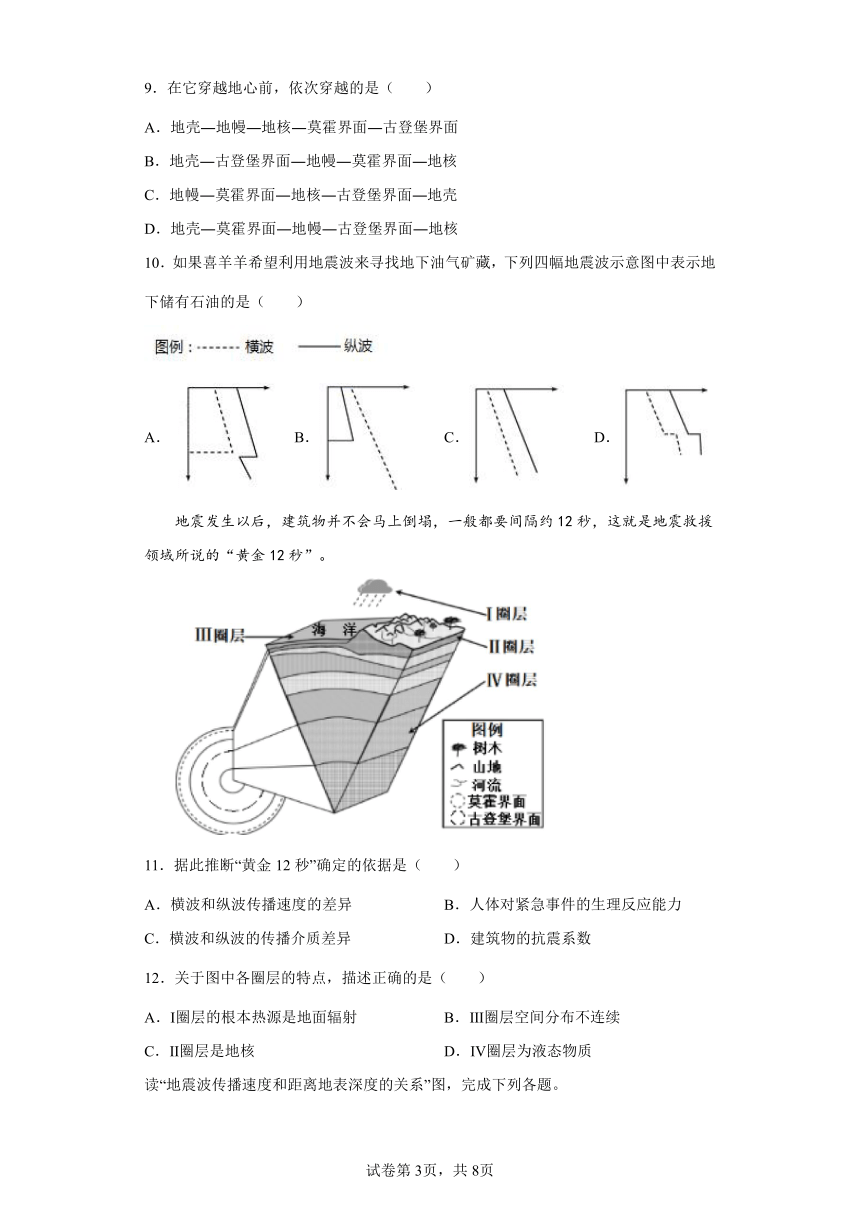

科学家通过对地震波的研究,划分地球内部圈层和寻找地下矿藏。读图完成下面小题。

7.若图中a是d的一部分,a和b组成c,则图中a、b、c可分别表示的概念是( )

A.外核、内核、地核 B.地壳、地幔、地核

C.上地幔顶部、地壳、岩石圈 D.上地幔、下地幔、地幔

8.地质学家常利用地震波来寻找海底油气矿藏,下面四幅地震波示意图中表示地下有石油储存的是( )

A.① B.②

C.④ D.③

动画片《喜羊羊与灰太狼》有一集设计喜羊羊“遁地”前往地球另外一侧去看看。它从家中钻入地下始终保持直线前进并穿越地心。完成下面小题。

9.在它穿越地心前,依次穿越的是( )

A.地壳―地幔―地核―莫霍界面―古登堡界面

B.地壳―古登堡界面―地幔―莫霍界面―地核

C.地幔―莫霍界面―地核―古登堡界面―地壳

D.地壳―莫霍界面―地幔―古登堡界面―地核

10.如果喜羊羊希望利用地震波来寻找地下油气矿藏,下列四幅地震波示意图中表示地下储有石油的是( )

A. B. C. D.

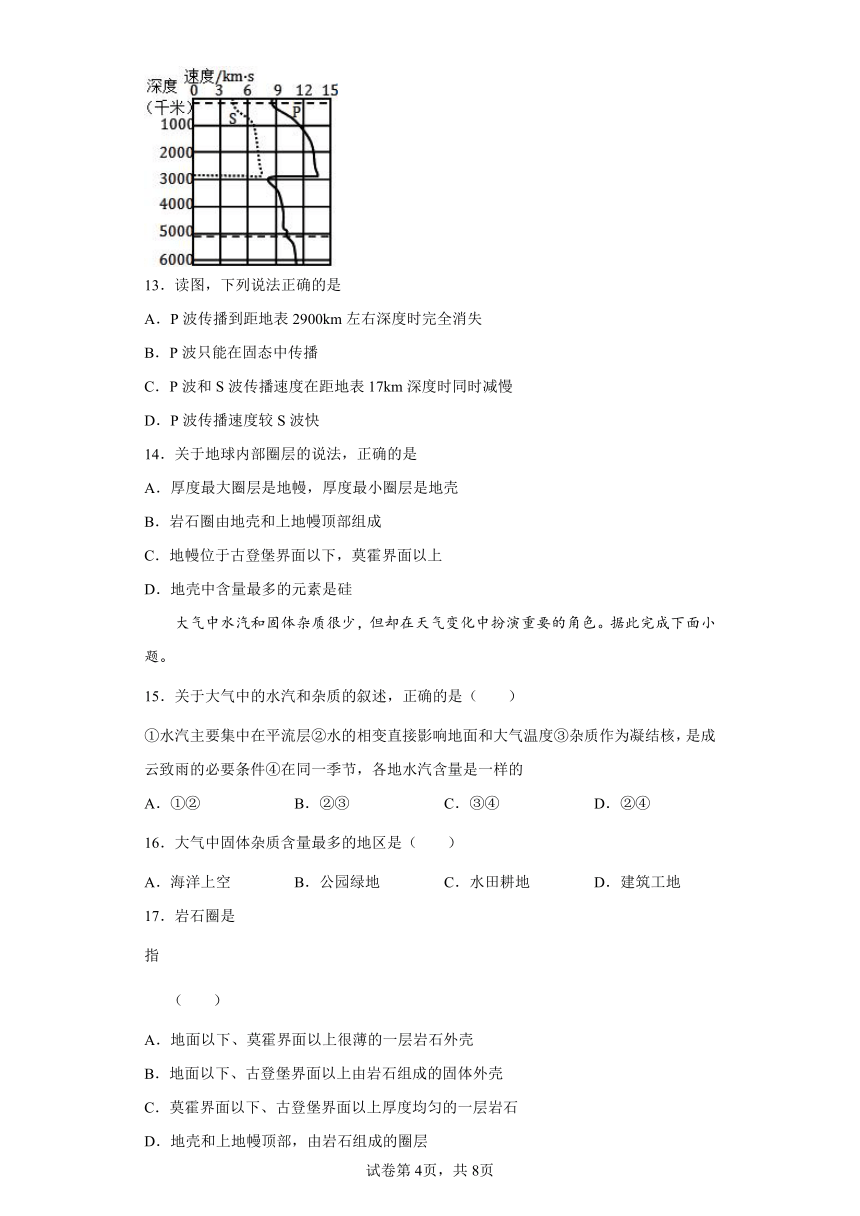

地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援领域所说的“黄金12秒”。

11.据此推断“黄金12秒”确定的依据是( )

A.横波和纵波传播速度的差异 B.人体对紧急事件的生理反应能力

C.横波和纵波的传播介质差异 D.建筑物的抗震系数

12.关于图中各圈层的特点,描述正确的是( )

A.Ⅰ圈层的根本热源是地面辐射 B.Ⅲ圈层空间分布不连续

C.Ⅱ圈层是地核 D.Ⅳ圈层为液态物质

读“地震波传播速度和距离地表深度的关系”图,完成下列各题。

13.读图,下列说法正确的是

A.P波传播到距地表2900km左右深度时完全消失

B.P波只能在固态中传播

C.P波和S波传播速度在距地表17km深度时同时减慢

D.P波传播速度较S波快

14.关于地球内部圈层的说法,正确的是

A.厚度最大圈层是地幔,厚度最小圈层是地壳

B.岩石圈由地壳和上地幔顶部组成

C.地幔位于古登堡界面以下,莫霍界面以上

D.地壳中含量最多的元素是硅

大气中水汽和固体杂质很少,但却在天气变化中扮演重要的角色。据此完成下面小题。

15.关于大气中的水汽和杂质的叙述,正确的是( )

①水汽主要集中在平流层②水的相变直接影响地面和大气温度③杂质作为凝结核,是成云致雨的必要条件④在同一季节,各地水汽含量是一样的

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

16.大气中固体杂质含量最多的地区是( )

A.海洋上空 B.公园绿地 C.水田耕地 D.建筑工地

17.岩石圈是指 ( )

A.地面以下、莫霍界面以上很薄的一层岩石外壳

B.地面以下、古登堡界面以上由岩石组成的固体外壳

C.莫霍界面以下、古登堡界面以上厚度均匀的一层岩石

D.地壳和上地幔顶部,由岩石组成的圈层

下图为“地球圈层结构示意图”。读图,完成下面小题。

18.下列有关地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.①圈层是大气圈,主要成分是氮和氨 B.②圈层即岩石圈

C.③圈层由塑性物质组成,为岩浆的主要发源地 D.④圈层的物质状态为固态

19.下列有关图中信息的叙述,正确的是( )

A.纵波、横波通过莫霍面、古登堡面时,波速都增加 B.在⑤圈层无法监测到横波

C.①和②之间的圈层即水圈 D.地球内部、外部各圈层都是连续且规则的

小明在“朋友圈”写道:“终于开启了我的莫斯科之旅……从北京起飞一个小时后,平稳飞行在万米高空,舷窗外是湛蓝的天空,机翼下是翻腾的云海……据此完成下面小题。

20.最有利于飞机平稳飞行的大气层是( )

A.对流层 B.平流层 C.电离层 D.高层大气

21.“翻腾的云海”所在大气层的特点是( )

A.大气对流运动显著 B.气温随高度增加而升高

C.能大量吸收紫外线 D.大气处于高度电离状态

1970年,苏联挑选了最顶尖的科学家,在科拉半岛邻近挪威国界的地区启动“科拉超深钻孔”项目,计划挖穿地球,到1994年此次钻探工作终止,一共挖了12226米深。下图为地球的内部圈层结构示意图。据此完成下列小题。

22.“科拉超深钻孔”经过了( )

①生物圈②地壳③岩石圈④地核

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

23.如果“科拉超深钻孔”真的钻至地心,它( )

A.最先到达的是内部圈层的地幔 B.依次穿过莫霍界面和古登堡界面

C.在地壳经过呈熔融状的软流层 D.所经过地区纵波和横波先后消失

24.科学家认为外核液态物质的运动形成了地球磁场。在本章所学知识中,与地球磁场密切相关的是( )

A.联合古陆的形成与解体 B.中生代物种大灭绝事件

C.太阳风对地球的影响 D.太阳黑子的活动周期

二、填空题

25.若模式图表示地球的内部圈层,阴影部分表示地幔,那么曲线①②之间为____,曲线③代表的界面是____。

26.地球的内部结构可以形象地比作鸡蛋,也可以分为三层,地球的最外层是最薄的_____________,中间一层是_____________,最里层是______________。

27.读地震波传播速度和距离地表深度的关系图,回答下列问题。

(1)写出数字代表的地理事物名称:

①____________界面;②____________界面;③曲线代表____________;④曲线代表____________。

(2)写出字母代表的地球内部三大圈层的名称:

A____________;B____________;C____________。

三、综合题

28.科幻电影《地心历险记》讲述了主人公在旅行时意外发现了一个洞穴,并沿着洞穴深处走去,不小心掉入了神秘的地心世界的故事。读地球内部部分圈层结构示意图,完成下列问题。

(1)图示A、B共同构成的地球圈层名称是____,依据图示分析A、B所在圈层厚度的特点____。

(2)主人公掉入地心最先穿过的地球内部圈层名称是____,由图示____(填字母)共同组成。

(3)图示D圈层名称是____,是____的发源地,C+D+E都是____(填圈层名称)的一部分。

(4)图示A、C之间的不连续界面F是____,地震波波速在此处的变化是____(填“增加”或“减慢”);主人公在越过不连续界面G后直至地心穿过的物质状态依次是____态、____态。

29.地球的外部圈层

(1)地球的外部圈层包括_________、_________、_________等。

(2)地球外部圈层之间_________、_________,形成了人类赖以生存和发展的自然环境。

(3)大气圈是由气体和悬浮物组成的复杂系统,主要成分是_________和_________。大气笼罩地球,使得地球温度变化和缓,为生物_________,大气中的_________等天气现象与人类息息相关。

(4)水是最活跃的因素,在地球表面和_________和_________中起着十分重要的作用,是人类和其他生物生存和发展不可或缺的。

(5)生物圈是地球表层生物的总称。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.C

【解析】

【分析】

该题考查地壳内部圈层结构;地壳和岩石圈。

1.根据图中地壳厚度等值线分布可知,地壳厚度北部高,南部低,A、B错。中部地区等值线最密集,说明厚度变化最大,C对。根据图中数值,可以看到,南部的地壳厚度最薄,D错。

2.地壳是地球内部圈层结构的最外面一层,和地幔之间有一个莫霍面换句话说就是莫霍面以上是地壳。所以绘制的地壳厚度剖面图中,0千米为莫霍面,C对。地壳可以分为大陆地壳和大洋地壳,大洋地壳在海平面以下的洋底到莫霍面之间,A错。岩石圈包括莫霍面下面的上地幔顶部,软流层以上的部分,不属于地壳,B错;软流层位于上地幔部分,D错。

3.A

4.D

【解析】

【分析】

3.

地震波经过莫霍界面时由于介质发生改变,无论是纵波还是横波,速度都突然增加。该地地震波向下传播过程中,速度在地下5千米处突然增大,故该地莫霍面大约位于地下5千米处。A正确,B、C、D错误。故选A。

4.

地壳是地球表面以下,莫霍面以上的固体外壳,地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60-70千米;海洋地壳较薄,平均厚度约6千米。该地地壳特别薄,约5千米厚,只有大洋地壳符合这一特点,D正确,ABC错误。故选D。

【点睛】

根据地震波在地下不同深度传播速度的变化,一般将地球内部分为三个圈层:地壳、地幔和地核。地壳与地幔之间由莫霍面界开,地幔于地核之间由古登堡面界开。地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60-70千米;海洋地壳较薄,平均厚度约6千米。地壳厚度变化的规律是:地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚:海拔越低,地壳越薄。

5.A

6.B

【解析】

5.

考查地球圈层的判读,①向③供水,说明①是水圈;①向渗透,说明②是岩石圈;④向②降水,说明④大气圈;③向④供氧,说明③生物圈,选择A。

6.

“落红不是无情物,化作春泥更护花”这句话的意思从字面看,花不是无情之物,落在泥土里成了绿肥,还可以哺育花。这说明土壤(岩石圈)为生物(生物圈)提供营养,结合上题分析,据此判断选择B。

【点睛】

本题主要考查圈层之间的关系,体现环境的整体性,学习要了解圈层之间的相互关系。

7.C

8.A

【解析】

7.地幔位于地壳下部,上地幔的顶部和地壳构成岩石圈,根据题意判断d是地幔,a是上地幔,b是地壳,c是岩石圈,故C正确。故选C。

8.纵波能通过固、液、气三态物质,而横波只能通过固态物质,不能通过流体物质,分析上面四幅图可知,②图显示在地面下一定深度横波继续存在而纵波消失,表明②图错误,③图显示横波、纵波传播速度同步均匀增加,故③图错,④图显示横波、纵波速度在某一深度突然降低,而后又同步增加,故④错,图①显示在某一深度横波突然消失,纵波速度突然下降而后纵波继续传播,故①图正确,本题选A。

9.D

10.A

【解析】

【分析】

9.

根据地球内部圈层结构可知,在穿越地心前,从地表向下,依次穿越的是地壳、莫霍界面、地幔、古登堡界面、地核,故D选项正确。排除A、B、C选项。

10.

根据地震波的传播速度知识点可知,纵波的传播速度较快,可以通过固体、液体和气体传播;横波的传播速度较慢,只能通过固体传播。所以横波不能通过油气层传播,但纵波可以,因此当横波消失,纵波不消失时,说明有油气层,A选项图例符合。排除B、C、D选项。

【点睛】

地震波的传播速度与地球内部圈层结构的划分:

11.A

12.D

【解析】

11.

地震波中横波表现为左右摇晃,纵波表现为上下跳动,一般认为横波的水平晃动力是造成建筑物破坏和人员大量伤亡的主要原因,由于横波和纵波的传播速度差异,纵波快,橫波慢,加上建筑物有一定的抗震强度,因此地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,故A正确,人体对紧急事件的生理反应能力、横波和纵波的传播介质差异、建筑物的抗震系数不是“黄金12秒”确定的依据,BCD错误。故选A。

12.

读图可知,图中I圈层位于地面以上空中,有云雨现象,应为大气圈,大气的根本热源是太阳辐射,地面辐射是大气的直接热源,A错误;图中显示,Ⅲ圈层包括海洋,应为水圈,水圈是一个连续不规则的圈层,因此空间分布是连续的,B错误;图中显示,Ⅱ圈层是位于莫霍面以上的地球内部圈层,应为地壳,不是地核,C错误;图中显示,IV圈层位于古登堡面以下,应为外核,地震横波不能穿过外核,因此一般认为外核为液态或熔融状态物质,D正确。故选D。

【点睛】

地壳是地球的表面层,分为上地壳和下地壳。是人类生存和从事各种生产活动的场所。它的外部呈现出高低起伏的形态,因而地壳的厚度并不均匀:大陆下的地壳平均厚度约35公里,我国青藏高原的地壳厚度达65公里以上;海洋下的地壳厚度仅约5~10公里;整个地壳的平均厚度约17公里。

地壳下面是地球的中间层,叫做“地幔”,厚度约2865公里,主要由致密的造岩物质构成,这是地球内部体积最大、质量最大的一层。 地幔又可分成上地幔和下地幔两层一般认为上地幔顶部存在一个软流层,推测是由于放射元素大量集中,蜕变放热,将岩石熔融后造成的,可能是岩浆的发源地。软流层以上的地幔部分和和地壳共同组成了岩石圈。下地幔温度、压力和密度均增大,物质呈可塑性固态。

地核地幔下面是地核,地核的平均厚度约3400公里。地核还可分为外地核、过渡层和内地核三层,外地核厚度约2080公里,物质大致成液态,可流动;过渡层的厚度约140公里;内地核是一个半径为1250公里的球心,物质大概是固态的,主要由铁、镍等金元素构成。地核的温度和压力都很高,估计温度在5000℃以上,压力达1.32亿千帕以上,密度为每立方厘米13克。

13.D

14.B

【解析】

13.从图中看,P波传播到距地表2900km左右深度时波速突然下降,但并没有消失,A错误;P波在固、液、气态中都能传播,B错误;P波和S波传播速度在距地表17km深度时同时增加,C错误;P波传播速度较S波快,D正确。故选D。

14.从图中看,厚度最大圈层是地核,厚度最小圈层是地壳,A错误;岩石圈由地壳和上地幔顶部(软流层以上部分)组成,B正确;地幔位于古登堡界面以上,莫霍界面以下,C错误;地壳中含量最多的元素是氧,D错误。故选B。

【点睛】

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分人们无法进入地球内部观察,只能依靠地震波传播速度的变化来推测。如图所示:

15.B

16.D

【解析】

【分析】

15.

大气中的水汽集中在对流层,影响对流层天气变化,①错;水的相变过程中伴随着热量的吸收和释放,直接影响地面和大气温度,②正确;大气中的固体杂质是成云致雨所必需的凝结核,③正确;大气中水汽的含量因时因地而异,④错。②③正确,故选B。

16.

建筑工地灰尘多,大气中固体杂质最多;海洋、公园绿地和水田耕地对大气具有净化作用,固体杂质少,D正确,A、B、C错。故选D。

【点睛】

根据大气的温度、密度和大气运动状况将大气分为对流层、平流层和高层大气。1、对流层是大气的最下层,它的高度因纬度和季节而异,就纬度而言,低纬度平均为17~18公里;中纬度平均为10~12公里;高纬度仅8~9公里。就季节而言,对流层上界的高度,夏季大于冬季。对流层的主要特征:①气温随高度的增加而递减(平均每升高100米,气温降低0.6℃)。②空气有强烈的对流运动。③天气的复杂多变(对流层集中了75%大气质量和90%的水汽,因此伴随强烈的对流运动,产生水相变化,形成云、雨、雪等复杂的天气现象)。2、平流层,自对流层顶向上55公里高度。平流层的主要特征:①气温随高度增加而升高。②空气以水平运动为主。③平流层天气晴朗,大气透明度好。3、高层大气主要特征:空气稀薄;有电离层,温度随高度先降低后增高。

17.D

【解析】

【分析】

考查地球内部圈层。

【详解】

岩石圈是指软流层以上由岩石组成的部分,包括地壳和上地幔的顶部,故D正确;莫霍界面以下的上地幔顶部也属于岩石圈,A错误;古登堡界面是地幔与地核的分界线,BC错误。故选D。

18.C

19.B

【解析】

【分析】

18.

读图并结合学过的知识,图中①圈层为大气圈,其主要成分是氮气和氧气,故A错;②为地壳,它是岩石圈的一部分,还包括软流层之上的部分,故B错;③为软流层,由塑性物质组成,为岩浆的主要发源地,故C正确;④为外核,横波无法通过,其物质为液态(其压力巨大,不可能为气态),故D错。故选C。

19.

纵波和横波通过莫霍面时,波速都明显增加,在通过古登堡面时,纵波波速突然下降,横波完全消失,故A错。⑤圈层是内核,因外核为液态,横波无法到达该圈层,所以在⑤圈层无法监测到横波,故B正确。水圈位于地表和近地表,也渗透于大气圈和岩石圈表层,并不是说①和②之间的圈层即为水圈,故C错。水圈是不规则的,故D错。故选B。

【点睛】

地球的圈层结构包括内部圈层和外部圈层,其中内部圈层包括地壳(莫霍界面以上)、地幔(莫霍界面与古登堡界面之间)、地核(古登堡界面以下);外部圈层包括大气圈、水圈和生物圈,外部圈层之间相互联系,相互渗透,并没有明确的界线。另外,岩石圈表示软流层以上的部分,由地壳和上地幔顶部组成,属于地球内部圈层向外部圈层过渡的一个特殊圈层。

20.B

21.A

【解析】

【分析】

20.

由所学知识可知,在对流层的上面,12~50千米高的这一层,叫做平流层,平流层里的空气比对流层稀薄得多了,那里的水汽和尘埃的含量非常少,因平流层大气以平流运动为主,适合飞机飞行,B正确;对流层大气对流运动显著,不适合飞机飞行,A错误;电离层存在于高层大气中,50千米以上,不适合飞机飞行,C、D错误。故选B。

21.

云所在的大气层为对流层,对流层因上部温度低,下部温度高,所以对流运动显著,A正确;对流层的气温随着高度的增加气温降低,B错误;能够大量吸收紫外线的是平流层中的臭氧层,C错误;高层大气处于高度电离状态,D错误。故选A。

【点睛】

“翻腾的云海”出现在对流层,这一层,由于近地面气温高,高空气温低,对流运动显著。平流层大气以平流运动为主。

22.A

23.B

24.C

【解析】

【分析】

22.

地壳的平均厚度约17千米,其中大陆地壳厚度较大,平均为33千米。“挖了12226米深”,可见“科拉超深钻孔”并未到达地幔,更没有到达地核,故④错误;经过了生物圈、地壳,因为岩石圈包括地壳,所以也经过了岩石圈,故①②③正确。故本题选A。

23.

从地表向深处钻孔,最先到达的是内部圈层的地壳,故A错误;莫霍面据地表更近,古登堡面据地表更远,所以先穿过莫霍界面,后穿过古登堡界面,故B正确;软流层位于地幔,不是地壳,故C错误;到达古登堡面后,横波消失,纵波降速,所以只有横波消失,纵波没有消失,故D错误。故本题选B。

24.

联合古陆的形成与解体主要是受地球内力作用影响,故A错误;中生代物种大灭绝事件一般认为和陨石撞击地球有关,故B错误;太阳风释放的带电粒子,到达地球,受地球磁场的影响,轰击两极地区的高层大气,出现极光,故C正确;太阳黑子的活动周期与太阳自身有关,与地球磁场无关,故D错误。故本题选C。

【点睛】

岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上)。

25. 地壳 古登堡界面

【解析】

【分析】

【详解】

地球内部圈层从外向里依次为地壳、地幔和地核;地壳与地幔的分界面为莫霍面,地幔与地核之间的分界面为古登堡面。因此曲线①②之间为地壳,曲线③代表的界面古登堡界面。

【点睛】

26. 地壳 地幔 地核

【解析】

【分析】

考查地球内部圈层结构。

【详解】

地球的内部结构可以分为三层, 由外向里依次是地壳、地幔、地核。 把它形象地比做鸡蛋是因为,它的薄厚也像鸡蛋一样,蛋皮最薄、蛋清其次、蛋黄最厚。 地球内部三层也由外向里依次增厚。地球的最外层是最薄的地壳,中间一层是地幔,最里层是最厚的地核。

27.(1)莫霍 古登堡 纵波 横波 (2)外核 地幔 地壳

【解析】

【分析】

考查地球的内部圈层结构。

【详解】

(1)在地球内部,同一深度处纵波的传播速度快于横波,纵波在固体、液体和气体中均可传播,而横波只能通过固体。①处横波和纵波波速明显加快,为莫霍界面;②处纵波波速突然下降,横波完全消失,为古登堡界面;同一深度处,③值大于④,因此③曲线代表纵波;④曲线代表横波。

(2)地球内部三大圈层从地表到地心依次为地壳、地幔和地核(外核+内核),故图中字母代表的地球内部三大圈层A为外核,B为地幔,C为地壳。

28. 地壳 地壳的厚度不均,A是大陆地壳,B是大洋地壳,大洋地壳比大陆地壳薄。 岩石圈 ABC 软流层 岩浆 地幔 莫霍面 增加 液 固

【解析】

【分析】

本题主要考查地球的内部圈层结构。

【详解】

(1)读图可知地下33km左右的为莫霍界面(F),地下2900km左右的为古登堡界面(G),地球内部圈层结构的划分主要是依据莫霍界面和古登堡界面,莫霍界面(F)以上为地壳,其特征是整个地壳平均厚度约17km,其中A是大陆地壳,大陆地壳厚度较大,B是大洋地壳,大洋地壳厚度较小。

(2)主人公掉入地心最先穿过的地球内部圈层名称是岩石圈,岩石圈由地壳(AB)和上地幔顶部(C)共同组成。

(3)图示D圈层在上地幔的上部,岩石圈之下,为软流层,是岩浆的发源地。C+D为上地幔,E为下地幔。C、D、E都是地幔的一部分。

(4)图示A、C之间的不连续界面F是莫霍界面,在地下33km左右,地震波波速在此增加。地下2900km左右的为古登堡界面,古登堡界面以下的分别是外核和内核,其物质状态分别是液态和固态。

29. 大气圈 水圈 生物圈 相互联系 相互制约 氮 氧 生存所必需的氧气 风、云、雨、雪 物质迁移 能量转换

【解析】

略

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

图示为某区域地壳厚度等值线图,读图完成下面小题。

1.图示区域地壳的厚度分布特点是( )

A.北部低,南部高 B.中间高,四周低

C.中部地区变化大 D.东部地区最薄

2.若绘制地壳厚度剖面图,那么0千米应为( )

A.海平面 B.岩石圈底部

C.莫霍面 D.软流层中部

下图为某地地震波传播速度随深度的变化图。读图,完成下面小题。

3.该地莫霍面大约位于地下( )

A.5千米处 B.17千米处 C.33千米处 D.2900千米处

4.该地可能位于( )

A.中国北方地区 B.中国西南地区 C.南极点 D.太平洋中部

下图为地球圈层间的物质交换示意图。据此完成下面小题。

5.图示圈层①②③④依次为( )

A.水圈、岩石圈、生物圈、大气圈 B.水圈、生物圈、岩石圈、大气圈

C.生物圈、水圈、岩石圈、大气圈 D.岩石圈、水圈、生物圈、大气圈

6.“落红不是无情物,化作春泥更护花”反映的圈层关系是( )

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

科学家通过对地震波的研究,划分地球内部圈层和寻找地下矿藏。读图完成下面小题。

7.若图中a是d的一部分,a和b组成c,则图中a、b、c可分别表示的概念是( )

A.外核、内核、地核 B.地壳、地幔、地核

C.上地幔顶部、地壳、岩石圈 D.上地幔、下地幔、地幔

8.地质学家常利用地震波来寻找海底油气矿藏,下面四幅地震波示意图中表示地下有石油储存的是( )

A.① B.②

C.④ D.③

动画片《喜羊羊与灰太狼》有一集设计喜羊羊“遁地”前往地球另外一侧去看看。它从家中钻入地下始终保持直线前进并穿越地心。完成下面小题。

9.在它穿越地心前,依次穿越的是( )

A.地壳―地幔―地核―莫霍界面―古登堡界面

B.地壳―古登堡界面―地幔―莫霍界面―地核

C.地幔―莫霍界面―地核―古登堡界面―地壳

D.地壳―莫霍界面―地幔―古登堡界面―地核

10.如果喜羊羊希望利用地震波来寻找地下油气矿藏,下列四幅地震波示意图中表示地下储有石油的是( )

A. B. C. D.

地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援领域所说的“黄金12秒”。

11.据此推断“黄金12秒”确定的依据是( )

A.横波和纵波传播速度的差异 B.人体对紧急事件的生理反应能力

C.横波和纵波的传播介质差异 D.建筑物的抗震系数

12.关于图中各圈层的特点,描述正确的是( )

A.Ⅰ圈层的根本热源是地面辐射 B.Ⅲ圈层空间分布不连续

C.Ⅱ圈层是地核 D.Ⅳ圈层为液态物质

读“地震波传播速度和距离地表深度的关系”图,完成下列各题。

13.读图,下列说法正确的是

A.P波传播到距地表2900km左右深度时完全消失

B.P波只能在固态中传播

C.P波和S波传播速度在距地表17km深度时同时减慢

D.P波传播速度较S波快

14.关于地球内部圈层的说法,正确的是

A.厚度最大圈层是地幔,厚度最小圈层是地壳

B.岩石圈由地壳和上地幔顶部组成

C.地幔位于古登堡界面以下,莫霍界面以上

D.地壳中含量最多的元素是硅

大气中水汽和固体杂质很少,但却在天气变化中扮演重要的角色。据此完成下面小题。

15.关于大气中的水汽和杂质的叙述,正确的是( )

①水汽主要集中在平流层②水的相变直接影响地面和大气温度③杂质作为凝结核,是成云致雨的必要条件④在同一季节,各地水汽含量是一样的

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

16.大气中固体杂质含量最多的地区是( )

A.海洋上空 B.公园绿地 C.水田耕地 D.建筑工地

17.岩石圈是指 ( )

A.地面以下、莫霍界面以上很薄的一层岩石外壳

B.地面以下、古登堡界面以上由岩石组成的固体外壳

C.莫霍界面以下、古登堡界面以上厚度均匀的一层岩石

D.地壳和上地幔顶部,由岩石组成的圈层

下图为“地球圈层结构示意图”。读图,完成下面小题。

18.下列有关地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.①圈层是大气圈,主要成分是氮和氨 B.②圈层即岩石圈

C.③圈层由塑性物质组成,为岩浆的主要发源地 D.④圈层的物质状态为固态

19.下列有关图中信息的叙述,正确的是( )

A.纵波、横波通过莫霍面、古登堡面时,波速都增加 B.在⑤圈层无法监测到横波

C.①和②之间的圈层即水圈 D.地球内部、外部各圈层都是连续且规则的

小明在“朋友圈”写道:“终于开启了我的莫斯科之旅……从北京起飞一个小时后,平稳飞行在万米高空,舷窗外是湛蓝的天空,机翼下是翻腾的云海……据此完成下面小题。

20.最有利于飞机平稳飞行的大气层是( )

A.对流层 B.平流层 C.电离层 D.高层大气

21.“翻腾的云海”所在大气层的特点是( )

A.大气对流运动显著 B.气温随高度增加而升高

C.能大量吸收紫外线 D.大气处于高度电离状态

1970年,苏联挑选了最顶尖的科学家,在科拉半岛邻近挪威国界的地区启动“科拉超深钻孔”项目,计划挖穿地球,到1994年此次钻探工作终止,一共挖了12226米深。下图为地球的内部圈层结构示意图。据此完成下列小题。

22.“科拉超深钻孔”经过了( )

①生物圈②地壳③岩石圈④地核

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

23.如果“科拉超深钻孔”真的钻至地心,它( )

A.最先到达的是内部圈层的地幔 B.依次穿过莫霍界面和古登堡界面

C.在地壳经过呈熔融状的软流层 D.所经过地区纵波和横波先后消失

24.科学家认为外核液态物质的运动形成了地球磁场。在本章所学知识中,与地球磁场密切相关的是( )

A.联合古陆的形成与解体 B.中生代物种大灭绝事件

C.太阳风对地球的影响 D.太阳黑子的活动周期

二、填空题

25.若模式图表示地球的内部圈层,阴影部分表示地幔,那么曲线①②之间为____,曲线③代表的界面是____。

26.地球的内部结构可以形象地比作鸡蛋,也可以分为三层,地球的最外层是最薄的_____________,中间一层是_____________,最里层是______________。

27.读地震波传播速度和距离地表深度的关系图,回答下列问题。

(1)写出数字代表的地理事物名称:

①____________界面;②____________界面;③曲线代表____________;④曲线代表____________。

(2)写出字母代表的地球内部三大圈层的名称:

A____________;B____________;C____________。

三、综合题

28.科幻电影《地心历险记》讲述了主人公在旅行时意外发现了一个洞穴,并沿着洞穴深处走去,不小心掉入了神秘的地心世界的故事。读地球内部部分圈层结构示意图,完成下列问题。

(1)图示A、B共同构成的地球圈层名称是____,依据图示分析A、B所在圈层厚度的特点____。

(2)主人公掉入地心最先穿过的地球内部圈层名称是____,由图示____(填字母)共同组成。

(3)图示D圈层名称是____,是____的发源地,C+D+E都是____(填圈层名称)的一部分。

(4)图示A、C之间的不连续界面F是____,地震波波速在此处的变化是____(填“增加”或“减慢”);主人公在越过不连续界面G后直至地心穿过的物质状态依次是____态、____态。

29.地球的外部圈层

(1)地球的外部圈层包括_________、_________、_________等。

(2)地球外部圈层之间_________、_________,形成了人类赖以生存和发展的自然环境。

(3)大气圈是由气体和悬浮物组成的复杂系统,主要成分是_________和_________。大气笼罩地球,使得地球温度变化和缓,为生物_________,大气中的_________等天气现象与人类息息相关。

(4)水是最活跃的因素,在地球表面和_________和_________中起着十分重要的作用,是人类和其他生物生存和发展不可或缺的。

(5)生物圈是地球表层生物的总称。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.C

【解析】

【分析】

该题考查地壳内部圈层结构;地壳和岩石圈。

1.根据图中地壳厚度等值线分布可知,地壳厚度北部高,南部低,A、B错。中部地区等值线最密集,说明厚度变化最大,C对。根据图中数值,可以看到,南部的地壳厚度最薄,D错。

2.地壳是地球内部圈层结构的最外面一层,和地幔之间有一个莫霍面换句话说就是莫霍面以上是地壳。所以绘制的地壳厚度剖面图中,0千米为莫霍面,C对。地壳可以分为大陆地壳和大洋地壳,大洋地壳在海平面以下的洋底到莫霍面之间,A错。岩石圈包括莫霍面下面的上地幔顶部,软流层以上的部分,不属于地壳,B错;软流层位于上地幔部分,D错。

3.A

4.D

【解析】

【分析】

3.

地震波经过莫霍界面时由于介质发生改变,无论是纵波还是横波,速度都突然增加。该地地震波向下传播过程中,速度在地下5千米处突然增大,故该地莫霍面大约位于地下5千米处。A正确,B、C、D错误。故选A。

4.

地壳是地球表面以下,莫霍面以上的固体外壳,地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60-70千米;海洋地壳较薄,平均厚度约6千米。该地地壳特别薄,约5千米厚,只有大洋地壳符合这一特点,D正确,ABC错误。故选D。

【点睛】

根据地震波在地下不同深度传播速度的变化,一般将地球内部分为三个圈层:地壳、地幔和地核。地壳与地幔之间由莫霍面界开,地幔于地核之间由古登堡面界开。地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60-70千米;海洋地壳较薄,平均厚度约6千米。地壳厚度变化的规律是:地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚:海拔越低,地壳越薄。

5.A

6.B

【解析】

5.

考查地球圈层的判读,①向③供水,说明①是水圈;①向渗透,说明②是岩石圈;④向②降水,说明④大气圈;③向④供氧,说明③生物圈,选择A。

6.

“落红不是无情物,化作春泥更护花”这句话的意思从字面看,花不是无情之物,落在泥土里成了绿肥,还可以哺育花。这说明土壤(岩石圈)为生物(生物圈)提供营养,结合上题分析,据此判断选择B。

【点睛】

本题主要考查圈层之间的关系,体现环境的整体性,学习要了解圈层之间的相互关系。

7.C

8.A

【解析】

7.地幔位于地壳下部,上地幔的顶部和地壳构成岩石圈,根据题意判断d是地幔,a是上地幔,b是地壳,c是岩石圈,故C正确。故选C。

8.纵波能通过固、液、气三态物质,而横波只能通过固态物质,不能通过流体物质,分析上面四幅图可知,②图显示在地面下一定深度横波继续存在而纵波消失,表明②图错误,③图显示横波、纵波传播速度同步均匀增加,故③图错,④图显示横波、纵波速度在某一深度突然降低,而后又同步增加,故④错,图①显示在某一深度横波突然消失,纵波速度突然下降而后纵波继续传播,故①图正确,本题选A。

9.D

10.A

【解析】

【分析】

9.

根据地球内部圈层结构可知,在穿越地心前,从地表向下,依次穿越的是地壳、莫霍界面、地幔、古登堡界面、地核,故D选项正确。排除A、B、C选项。

10.

根据地震波的传播速度知识点可知,纵波的传播速度较快,可以通过固体、液体和气体传播;横波的传播速度较慢,只能通过固体传播。所以横波不能通过油气层传播,但纵波可以,因此当横波消失,纵波不消失时,说明有油气层,A选项图例符合。排除B、C、D选项。

【点睛】

地震波的传播速度与地球内部圈层结构的划分:

11.A

12.D

【解析】

11.

地震波中横波表现为左右摇晃,纵波表现为上下跳动,一般认为横波的水平晃动力是造成建筑物破坏和人员大量伤亡的主要原因,由于横波和纵波的传播速度差异,纵波快,橫波慢,加上建筑物有一定的抗震强度,因此地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,故A正确,人体对紧急事件的生理反应能力、横波和纵波的传播介质差异、建筑物的抗震系数不是“黄金12秒”确定的依据,BCD错误。故选A。

12.

读图可知,图中I圈层位于地面以上空中,有云雨现象,应为大气圈,大气的根本热源是太阳辐射,地面辐射是大气的直接热源,A错误;图中显示,Ⅲ圈层包括海洋,应为水圈,水圈是一个连续不规则的圈层,因此空间分布是连续的,B错误;图中显示,Ⅱ圈层是位于莫霍面以上的地球内部圈层,应为地壳,不是地核,C错误;图中显示,IV圈层位于古登堡面以下,应为外核,地震横波不能穿过外核,因此一般认为外核为液态或熔融状态物质,D正确。故选D。

【点睛】

地壳是地球的表面层,分为上地壳和下地壳。是人类生存和从事各种生产活动的场所。它的外部呈现出高低起伏的形态,因而地壳的厚度并不均匀:大陆下的地壳平均厚度约35公里,我国青藏高原的地壳厚度达65公里以上;海洋下的地壳厚度仅约5~10公里;整个地壳的平均厚度约17公里。

地壳下面是地球的中间层,叫做“地幔”,厚度约2865公里,主要由致密的造岩物质构成,这是地球内部体积最大、质量最大的一层。 地幔又可分成上地幔和下地幔两层一般认为上地幔顶部存在一个软流层,推测是由于放射元素大量集中,蜕变放热,将岩石熔融后造成的,可能是岩浆的发源地。软流层以上的地幔部分和和地壳共同组成了岩石圈。下地幔温度、压力和密度均增大,物质呈可塑性固态。

地核地幔下面是地核,地核的平均厚度约3400公里。地核还可分为外地核、过渡层和内地核三层,外地核厚度约2080公里,物质大致成液态,可流动;过渡层的厚度约140公里;内地核是一个半径为1250公里的球心,物质大概是固态的,主要由铁、镍等金元素构成。地核的温度和压力都很高,估计温度在5000℃以上,压力达1.32亿千帕以上,密度为每立方厘米13克。

13.D

14.B

【解析】

13.从图中看,P波传播到距地表2900km左右深度时波速突然下降,但并没有消失,A错误;P波在固、液、气态中都能传播,B错误;P波和S波传播速度在距地表17km深度时同时增加,C错误;P波传播速度较S波快,D正确。故选D。

14.从图中看,厚度最大圈层是地核,厚度最小圈层是地壳,A错误;岩石圈由地壳和上地幔顶部(软流层以上部分)组成,B正确;地幔位于古登堡界面以上,莫霍界面以下,C错误;地壳中含量最多的元素是氧,D错误。故选B。

【点睛】

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分人们无法进入地球内部观察,只能依靠地震波传播速度的变化来推测。如图所示:

15.B

16.D

【解析】

【分析】

15.

大气中的水汽集中在对流层,影响对流层天气变化,①错;水的相变过程中伴随着热量的吸收和释放,直接影响地面和大气温度,②正确;大气中的固体杂质是成云致雨所必需的凝结核,③正确;大气中水汽的含量因时因地而异,④错。②③正确,故选B。

16.

建筑工地灰尘多,大气中固体杂质最多;海洋、公园绿地和水田耕地对大气具有净化作用,固体杂质少,D正确,A、B、C错。故选D。

【点睛】

根据大气的温度、密度和大气运动状况将大气分为对流层、平流层和高层大气。1、对流层是大气的最下层,它的高度因纬度和季节而异,就纬度而言,低纬度平均为17~18公里;中纬度平均为10~12公里;高纬度仅8~9公里。就季节而言,对流层上界的高度,夏季大于冬季。对流层的主要特征:①气温随高度的增加而递减(平均每升高100米,气温降低0.6℃)。②空气有强烈的对流运动。③天气的复杂多变(对流层集中了75%大气质量和90%的水汽,因此伴随强烈的对流运动,产生水相变化,形成云、雨、雪等复杂的天气现象)。2、平流层,自对流层顶向上55公里高度。平流层的主要特征:①气温随高度增加而升高。②空气以水平运动为主。③平流层天气晴朗,大气透明度好。3、高层大气主要特征:空气稀薄;有电离层,温度随高度先降低后增高。

17.D

【解析】

【分析】

考查地球内部圈层。

【详解】

岩石圈是指软流层以上由岩石组成的部分,包括地壳和上地幔的顶部,故D正确;莫霍界面以下的上地幔顶部也属于岩石圈,A错误;古登堡界面是地幔与地核的分界线,BC错误。故选D。

18.C

19.B

【解析】

【分析】

18.

读图并结合学过的知识,图中①圈层为大气圈,其主要成分是氮气和氧气,故A错;②为地壳,它是岩石圈的一部分,还包括软流层之上的部分,故B错;③为软流层,由塑性物质组成,为岩浆的主要发源地,故C正确;④为外核,横波无法通过,其物质为液态(其压力巨大,不可能为气态),故D错。故选C。

19.

纵波和横波通过莫霍面时,波速都明显增加,在通过古登堡面时,纵波波速突然下降,横波完全消失,故A错。⑤圈层是内核,因外核为液态,横波无法到达该圈层,所以在⑤圈层无法监测到横波,故B正确。水圈位于地表和近地表,也渗透于大气圈和岩石圈表层,并不是说①和②之间的圈层即为水圈,故C错。水圈是不规则的,故D错。故选B。

【点睛】

地球的圈层结构包括内部圈层和外部圈层,其中内部圈层包括地壳(莫霍界面以上)、地幔(莫霍界面与古登堡界面之间)、地核(古登堡界面以下);外部圈层包括大气圈、水圈和生物圈,外部圈层之间相互联系,相互渗透,并没有明确的界线。另外,岩石圈表示软流层以上的部分,由地壳和上地幔顶部组成,属于地球内部圈层向外部圈层过渡的一个特殊圈层。

20.B

21.A

【解析】

【分析】

20.

由所学知识可知,在对流层的上面,12~50千米高的这一层,叫做平流层,平流层里的空气比对流层稀薄得多了,那里的水汽和尘埃的含量非常少,因平流层大气以平流运动为主,适合飞机飞行,B正确;对流层大气对流运动显著,不适合飞机飞行,A错误;电离层存在于高层大气中,50千米以上,不适合飞机飞行,C、D错误。故选B。

21.

云所在的大气层为对流层,对流层因上部温度低,下部温度高,所以对流运动显著,A正确;对流层的气温随着高度的增加气温降低,B错误;能够大量吸收紫外线的是平流层中的臭氧层,C错误;高层大气处于高度电离状态,D错误。故选A。

【点睛】

“翻腾的云海”出现在对流层,这一层,由于近地面气温高,高空气温低,对流运动显著。平流层大气以平流运动为主。

22.A

23.B

24.C

【解析】

【分析】

22.

地壳的平均厚度约17千米,其中大陆地壳厚度较大,平均为33千米。“挖了12226米深”,可见“科拉超深钻孔”并未到达地幔,更没有到达地核,故④错误;经过了生物圈、地壳,因为岩石圈包括地壳,所以也经过了岩石圈,故①②③正确。故本题选A。

23.

从地表向深处钻孔,最先到达的是内部圈层的地壳,故A错误;莫霍面据地表更近,古登堡面据地表更远,所以先穿过莫霍界面,后穿过古登堡界面,故B正确;软流层位于地幔,不是地壳,故C错误;到达古登堡面后,横波消失,纵波降速,所以只有横波消失,纵波没有消失,故D错误。故本题选B。

24.

联合古陆的形成与解体主要是受地球内力作用影响,故A错误;中生代物种大灭绝事件一般认为和陨石撞击地球有关,故B错误;太阳风释放的带电粒子,到达地球,受地球磁场的影响,轰击两极地区的高层大气,出现极光,故C正确;太阳黑子的活动周期与太阳自身有关,与地球磁场无关,故D错误。故本题选C。

【点睛】

岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上)。

25. 地壳 古登堡界面

【解析】

【分析】

【详解】

地球内部圈层从外向里依次为地壳、地幔和地核;地壳与地幔的分界面为莫霍面,地幔与地核之间的分界面为古登堡面。因此曲线①②之间为地壳,曲线③代表的界面古登堡界面。

【点睛】

26. 地壳 地幔 地核

【解析】

【分析】

考查地球内部圈层结构。

【详解】

地球的内部结构可以分为三层, 由外向里依次是地壳、地幔、地核。 把它形象地比做鸡蛋是因为,它的薄厚也像鸡蛋一样,蛋皮最薄、蛋清其次、蛋黄最厚。 地球内部三层也由外向里依次增厚。地球的最外层是最薄的地壳,中间一层是地幔,最里层是最厚的地核。

27.(1)莫霍 古登堡 纵波 横波 (2)外核 地幔 地壳

【解析】

【分析】

考查地球的内部圈层结构。

【详解】

(1)在地球内部,同一深度处纵波的传播速度快于横波,纵波在固体、液体和气体中均可传播,而横波只能通过固体。①处横波和纵波波速明显加快,为莫霍界面;②处纵波波速突然下降,横波完全消失,为古登堡界面;同一深度处,③值大于④,因此③曲线代表纵波;④曲线代表横波。

(2)地球内部三大圈层从地表到地心依次为地壳、地幔和地核(外核+内核),故图中字母代表的地球内部三大圈层A为外核,B为地幔,C为地壳。

28. 地壳 地壳的厚度不均,A是大陆地壳,B是大洋地壳,大洋地壳比大陆地壳薄。 岩石圈 ABC 软流层 岩浆 地幔 莫霍面 增加 液 固

【解析】

【分析】

本题主要考查地球的内部圈层结构。

【详解】

(1)读图可知地下33km左右的为莫霍界面(F),地下2900km左右的为古登堡界面(G),地球内部圈层结构的划分主要是依据莫霍界面和古登堡界面,莫霍界面(F)以上为地壳,其特征是整个地壳平均厚度约17km,其中A是大陆地壳,大陆地壳厚度较大,B是大洋地壳,大洋地壳厚度较小。

(2)主人公掉入地心最先穿过的地球内部圈层名称是岩石圈,岩石圈由地壳(AB)和上地幔顶部(C)共同组成。

(3)图示D圈层在上地幔的上部,岩石圈之下,为软流层,是岩浆的发源地。C+D为上地幔,E为下地幔。C、D、E都是地幔的一部分。

(4)图示A、C之间的不连续界面F是莫霍界面,在地下33km左右,地震波波速在此增加。地下2900km左右的为古登堡界面,古登堡界面以下的分别是外核和内核,其物质状态分别是液态和固态。

29. 大气圈 水圈 生物圈 相互联系 相互制约 氮 氧 生存所必需的氧气 风、云、雨、雪 物质迁移 能量转换

【解析】

略

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里