《奥斯维辛没有什么新闻》教学课件

文档属性

| 名称 | 《奥斯维辛没有什么新闻》教学课件 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-01-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件49张PPT。

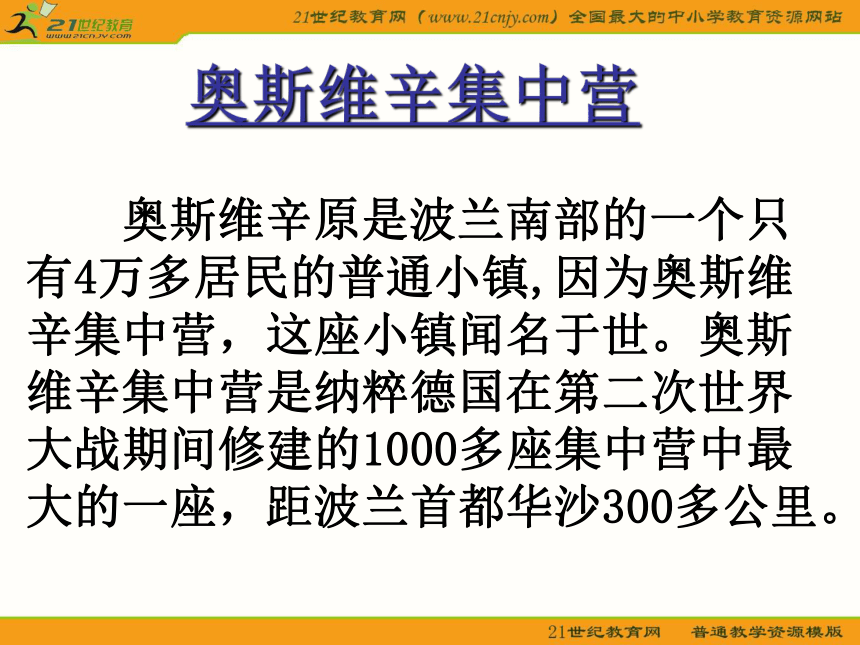

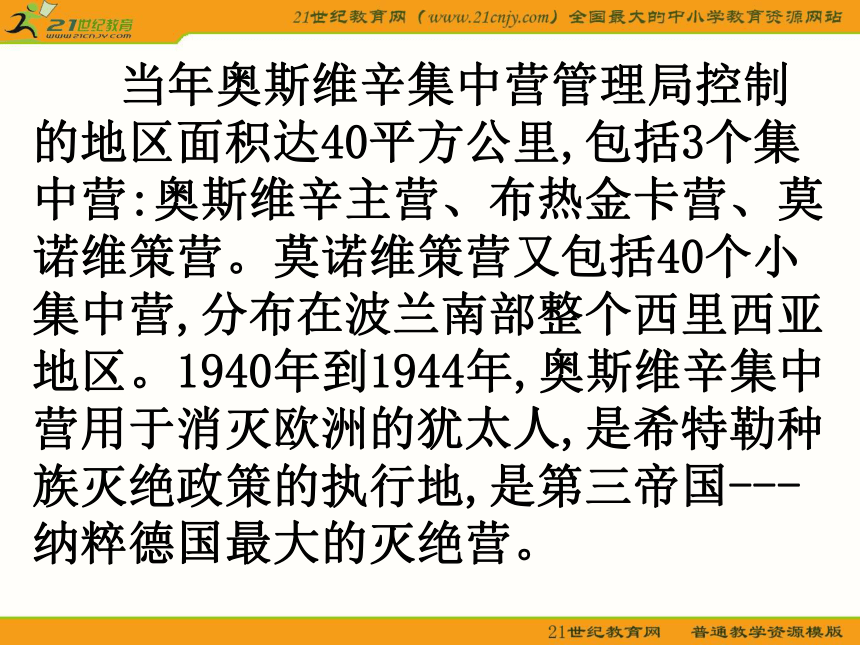

【美】罗森塔尔奥斯维辛没有什么新闻奥斯维辛集中营 奥斯维辛原是波兰南部的一个只有4万多居民的普通小镇,因为奥斯维辛集中营,这座小镇闻名于世。奥斯维辛集中营是纳粹德国在第二次世界大战期间修建的1000多座集中营中最大的一座,距波兰首都华沙300多公里。 当年奥斯维辛集中营管理局控制的地区面积达40平方公里,包括3个集中营:奥斯维辛主营、布热金卡营、莫诺维策营。莫诺维策营又包括40个小集中营,分布在波兰南部整个西里西亚地区。1940年到1944年,奥斯维辛集中营用于消灭欧洲的犹太人,是希特勒种族灭绝政策的执行地,是第三帝国---纳粹德国最大的灭绝营。 大约有400万人在这里惨遭杀害,许多人是在苦役中死去的,其余的则被有计划地残杀了,其中绝大部分是犹太人。奥斯维辛是纳粹德国犯下滔天罪行的历史见证。

该集中营是纳粹德国陆军司令希姆莱1940年4月下令建造的,同年6月14日,728名波兰人被关押进来,这是奥斯维辛的第一批犯人。随后犹太人、吉卜赛人、捷克人、匈牙利人、苏联人、法国人等总共30 多个国家的大批囚犯源源不断地运到这里来。 德国法西斯在集中营内设立了用活人进行“医学试验”的专门“病房”和实验室,还建有4个大规模杀人的毒气“浴室”及储尸窖和焚尸炉。1944年,这里每天要焚烧约6000具尸体。 残暴的纳粹剥下遇难者的皮肤做成手套和灯罩,剪下女人的头发编织成地毯,把死者假牙上镶的金子熔化后存入德国国家银行。囚犯的衣服、鞋子,比较好的他们就拿去给德国士兵穿,差一点的就给下一批囚犯用。其他的东西也一样,甚至连有的囚犯身上的脂肪,都被刮下来做成肥皂,尸体烧完后就当作肥料。 1945年1月27日,苏联红军攻克了奥斯维辛集中营,当时集中营内的幸存者仅有7000多人,其中包括130名儿童。

1947年7月2日,波兰政府把奥斯维辛集中营改为殉难者纪念馆,向公众开放。

为了使这罪恶的行径不再重演,让后人记住这段历史,1979年,奥斯维辛集中营被列入世界遗产名录。?这里是一座平静的小镇。也曾经是最恐怖的“死亡工厂”;这里见证着人性的堕落,也凝结着一个民族的苦难;这里是人类历史无法跳过的一页,这里是 奥斯维辛。亚伯拉罕·迈克尔·罗森塔尔

(1922——2006) 美国著名记者

《纽约时报》前执行主编

普利策奖获得者 作者介绍: 普利策奖由美国著名记者约瑟夫·普利策创立,主要分为新闻奖和文化艺术奖。普利策生前立下遗嘱,将财产捐赠给哥伦比亚大学,设立普利策奖,奖励新闻界、文学界、音乐界的卓越人士,该奖自1917年以来每年颁发一次。

普利策的遗嘱中规定普利策奖包括4项新闻奖、4项文学艺术奖、1项教育奖和4项学术奖。但普利策奖的影响越来越大,目前,普利策奖中包括14项新闻奖和7项文学艺术奖。 普利策奖●文章开头和结尾的描写好像与全篇的感情基调不一致,应该如何理解呢?思考1: 明确:眼前虽是乐景,心中阴影难去。以乐写哀,倍增其哀。 作者虽然没有直接控诉,却强烈地表达出了自己的愤懑,字字句句敲打着读者的心,让读者感到一种莫名的压抑。 思考2:●找出文中描写参观者的神情、动作变化的句子, 这种变化说明了什么?这样写有什么好处?[开始时] 默默地迈着步子/很快地望上一眼[看见毒气室和焚尸炉时] 表情茫然[看到成堆的头发和婴儿的鞋子、死囚牢房时] 停下脚步,浑身发抖[看到狭小的女牢房时] 惊惧万分,张大了嘴巴,想叫,但是叫不出来[参观纪念长廊时] 注视[参观执行绞刑的地下室时] 感到窒息/跪下来,在胸前画十字[参观结束时] 用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:“够了”参观者的神情和动作[经过想象后] 步履不由得慢了下来“…一看到成堆的头发和婴儿的鞋子,…不由自主地停下脚步,浑身发抖。…”部分受害者的遗物“…这些三层的长条盒子,6英尺宽,3英尺高,在这样大一块地方,每夜要塞进去五到十人睡觉…”牢房里的囚犯 明确:作者跟随着参观者的脚步,通过参观者的神情、动作这样的外显反映,来展现他们的内心感受。 ??? 参观者的变化,从侧面烘托了集中营的恐怖。作者没有直接去描写集中营到底如何黑暗、如何恐怖,而是让读者从参观者的神情、动作来体会他们的所见所感,以此来感染读者,引起读者的共鸣,突出表现这个地方带给人们的恐惧。让我们想到以前在这里的人们所遭受的残忍、丧失人性的对待,从而表现奥斯维辛集中营的恐怖和纳粹的残暴。 德国乌泽堡,一群犹太人正被赶往集中营。 男人和妇女与儿童被强行分开,他们还不知道这是永别。 在拥挤不堪、令人窒息的火车上饱受两天半的折磨之后,一些老人已变得虚弱不堪,坐在铁轨上再也无法站起来排队接受挑选。一会儿之后,一辆倒垃圾的车会把他们送到毒气室,然后像卸煤炭似的把他们倒在地上。 用石头砌成的建筑物是奥斯威辛1号集中营,周围布满了带电的铁丝网,牌子上写着:“危险:高压!”许多逼得发疯的“囚犯”扑向这些铁丝网而自杀身亡。 毒气室是纳粹分子杀人的重要地方。法西斯将欧洲各国犹太人骗到这里后,极少数身强力壮的或有一技之长的男子被挑出来,其余老弱病残者,包括妇女儿童乃至婴儿则被送进“淋浴室”,用毒气毒死。集中营的头目赫斯公开承认,被运送来的人中有70—75%被送到毒气室。? ??? 纳粹分子让囚犯们脱下衣服鞋袜光身进入“淋浴室”,要赶入2000人,然后把门关紧。 接着, 狰狞的纳粹开动了操纵“淋浴”的电钮,一股白气从管子里流出来了,只是那不是洗澡的水,而是杀人的毒气。? ??? 在确定时间差不多,所有的人都死了之后,毒气室另一侧的大门会被打开,尸体就被拖出来,直接送进旁边的焚尸房,倒进焚尸炉焚烧。

因为尸体太多,焚尸炉昼夜工作,屋顶的烟囱整天冒着黑烟。? 一个怀里抱着婴儿,旁边跟着另外3个孩子的妇女在不明真相的情况下领着穿戴严实的孩子们步履艰难地走向毒气室。 纪念馆里陈列的毒气罐焚尸房焚尸炉焚尸炉 在奥斯维辛集中营关押的囚犯都过着非人的生活,他们每天要做繁重的体力劳动,却得不到充足的食物。饥饿和病痛折磨着他们,谁要是在劳动中偷懒或是病倒将会被“拉走”。在营里不会有人呆的很长久,看一看纳粹的“犯人档案”就清楚了,在死难者照片展厅内挂有许多死难者的相片。相片下是德国纳粹给他们记录的入营时间和死亡时间. ??? 从纳粹做的记录来看,许多“犯人”来到这里后几个月内都死去了,快的甚至在几天内就死去。这里不仅关押着成年人,小孩也没有逃脱死亡的厄运。营中的“纪律”非常严明,可以说犯人没有任何权力。部分受害者的照片 死刑判决文件:

这个犯人只因为做工时偷了一块面包,就被处以极刑!

被处死的囚犯的尸体●文中给你印象深刻的细节描写有哪些?你的体会又是什么? 思考3:1.“雏菊花在怒放”

2.女孩的微笑 《安妮日记》是安妮·弗兰克在二战中遗留下来的一本个人日记,它真实地记述了她与家人以及另两个犹太家庭为逃避纳粹迫害躲在密室里而度过的长达两年的隐蔽生活。安妮从1942年6月12日她的13岁生日写起,一直写到1944年8月4日他们的隐居地被德国党卫军查抄前不久。这个不到16岁便在纳粹集中营中被伤寒病夺去了生命的孩子的日记在战后成为人们对那场人类梦魇进行深刻反思的珍贵教材。当时距德军投降仅一个星期。1947年,全家人中唯一幸存的的安妮的父亲将女儿遗留的日记付梓出版。这本日记已转译成55种文字,共印刷3000万册。她避难的房子已被辟为安妮故居博物馆,吸引着世界各地的游客前来缅怀那不堪回首的人类悲剧。●你一定想听听我对躲起来过日子的想法。这个嘛,我只能说我还不是很清楚。我想我在这幢房子里永远不会觉得宾至如归,不过这并不表示我讨厌它。我们很像在一幢奇怪的公寓里度假。文摘:●我不要像大多数人那样,过了一辈子,结果白活。我要有用,或者带给所有人喜悦,即使是我不认识的人。我希望在我死后,仍能继续活着!所以,我非常感谢上帝给了我这个天赋,我利用这天赋长进,并且表达我内心的一切。文摘:●在当前这样的时代,的确很难:理想、梦想和宝贵的希望也在我们心中浮现,但只有被残酷的现实压碎。我没有把我的理想全都抛弃,也是奇事,那些理想看起来那么荒谬,那么不切实际。可是我仍然紧抱着它们,因为世界虽然这样,我还是相信人在内心里其实是善良的。●标题是“奥斯维辛没有什么新闻”;介绍完背景材料之后,作者说:“今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻”;文章结尾又重复“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道”。应该怎样理解?思考4:明确:介绍完背景材料后的这句承上启下,一方面奥斯维辛太出名了,人们已经了解了它很多东西,的确没有什么新闻可以报道了;另一方面,即使没有新闻,作者还是要写一些,因为他感到“一种非写不可的使命感”。

结尾这句,除了呼应前文,还突出了文章主题。意思是奥斯维辛没有什么新鲜东西了,每一个参观者都看到同样的东西,也有同样的感受,那就是震惊,甚至窒息。看到这些遗留的东西,就有这样的感觉。这样,虽然话语貌似平静,却表现出对纳粹罪恶的深刻揭露。明确:介绍完背景材料后的这句承上启下,一方面奥斯维辛太出名了,人们已经了解了它很多东西,的确没有什么新闻可以报道了;另一方面,即使没有新闻,作者还是要写一些,因为他感到“一种非写不可的使命感”。

结尾这句,除了呼应前文,还突出了文章主题。意思是奥斯维辛没有什么新鲜东西了,每一个参观者都看到同样的东西,也有同样的感受,那就是震惊,甚至窒息。看到这些遗留的东西,就有这样的感觉。这样,虽然话语貌似平静,却表现出对纳粹罪恶的深刻揭露。3.个人感情的直接参与:作者突破了“客观报道”、“零度写作”的框框, 字里行间凝聚着个人的情感。写作特点:1.独特的视角:

a.从平静中找到新闻。

b.没有直接描写奥斯维辛集中营的景象,而是转而关注人的感受。2.以乐写哀的手法:在开头和结尾的欢乐祥和的景象描写,反衬出气氛的沉重、心情的悲愤。 奥斯维辛集中营分营布热津卡集中营正门。当年囚犯被火车直接押进这个大门。

这是一个有去无回的入口,故又被称作“死亡之门” 。多少人的生命在铁路的这一端走到了尽头 。参观者在已废弃的铁轨上放置的一束鲜花 For ever let this place be

a cry of despair

and a warning to humanity,

where the Nazis murdered

about one and a half

million

men, women and children,

mainly Jews

from various countries

of Europe

Auchiwitz-Birkenau

1940-1945奥斯维辛集中营纪念碑 让这个地方永远成为绝望的哭喊,和对人类的警告。纳粹曾经在这里杀害了150万男人、女人和小孩的生命,他们中的大多数是来自欧洲各地的犹太人。

——奥斯维辛·布热金卡 1949—1945奥斯维辛以后 活着是对死者的无辜愧疚 蝉翼的爱欲 美丽的诗和祈祷 活活地被钉死在十字架下 奥斯维辛以后 幽灵与幽火的本质 和悲哀与痛苦的脑袋 在践乱的遗迹,寻回 希望的超验之光 奥斯维辛以后 恐怖让我惶恐失措地忘却 却总那么软弱无力 我不再承受望不到头的幻灭、卑琐和孤独 但地球正板着脸质询暗遣的年华的生存 奥斯维辛以后 焚尸炉的烟囱矗立 美丽的田野,背后是 绚烂的阳光 依旧清新的空气.......奥斯维辛以后

(奥斯维辛以后诗已不复存在) ———[法]阿多尔诺一名犹太幸存者(右)在同伴的陪同下出席悼念仪式,缅怀在奥斯威辛集中营的遇难者。面对历史:德前总理勃兰特在犹太人纪念碑前下跪认罪 1970年12月7日,勃兰特在访问波兰首都华沙期间,在向一座犹太人遇难者纪念碑献上花圈后,突然双膝下跪,为纳粹德国发动二战表示道歉和忏悔,勃兰特此举也成为战后德国告别纳粹历史的重要象征。

奥斯维辛集中营解放60周年的纪念活动上,德国总理向遇难者致哀。《奥斯维辛委员会柏林集会 施罗德强调德国应负责 》

2005年01月27日 12:01 新京报

德国必须直面过去,“尽管遗忘和排斥的诱惑是巨大的,但我们绝不能屈服”。

从1996年起,德国将奥斯维辛集中营的解放日1月27日定为“纳粹受害者纪念日”。《日媒体对奥斯维辛报道独特 轻描淡写错误历史 》

2005年01月27日 20:17 文汇报

如果说日本已深刻认识到其过去的滔天罪行,那么它就不会在参拜靖国神社问题上一意孤行,不会在教科书编写上篡改历史,不会对毒气弹、慰安妇事件闪烁其辞。 以史为鉴,珍爱和平

该集中营是纳粹德国陆军司令希姆莱1940年4月下令建造的,同年6月14日,728名波兰人被关押进来,这是奥斯维辛的第一批犯人。随后犹太人、吉卜赛人、捷克人、匈牙利人、苏联人、法国人等总共30 多个国家的大批囚犯源源不断地运到这里来。 德国法西斯在集中营内设立了用活人进行“医学试验”的专门“病房”和实验室,还建有4个大规模杀人的毒气“浴室”及储尸窖和焚尸炉。1944年,这里每天要焚烧约6000具尸体。 残暴的纳粹剥下遇难者的皮肤做成手套和灯罩,剪下女人的头发编织成地毯,把死者假牙上镶的金子熔化后存入德国国家银行。囚犯的衣服、鞋子,比较好的他们就拿去给德国士兵穿,差一点的就给下一批囚犯用。其他的东西也一样,甚至连有的囚犯身上的脂肪,都被刮下来做成肥皂,尸体烧完后就当作肥料。 1945年1月27日,苏联红军攻克了奥斯维辛集中营,当时集中营内的幸存者仅有7000多人,其中包括130名儿童。

1947年7月2日,波兰政府把奥斯维辛集中营改为殉难者纪念馆,向公众开放。

为了使这罪恶的行径不再重演,让后人记住这段历史,1979年,奥斯维辛集中营被列入世界遗产名录。?这里是一座平静的小镇。也曾经是最恐怖的“死亡工厂”;这里见证着人性的堕落,也凝结着一个民族的苦难;这里是人类历史无法跳过的一页,这里是 奥斯维辛。亚伯拉罕·迈克尔·罗森塔尔

(1922——2006) 美国著名记者

《纽约时报》前执行主编

普利策奖获得者 作者介绍: 普利策奖由美国著名记者约瑟夫·普利策创立,主要分为新闻奖和文化艺术奖。普利策生前立下遗嘱,将财产捐赠给哥伦比亚大学,设立普利策奖,奖励新闻界、文学界、音乐界的卓越人士,该奖自1917年以来每年颁发一次。

普利策的遗嘱中规定普利策奖包括4项新闻奖、4项文学艺术奖、1项教育奖和4项学术奖。但普利策奖的影响越来越大,目前,普利策奖中包括14项新闻奖和7项文学艺术奖。 普利策奖●文章开头和结尾的描写好像与全篇的感情基调不一致,应该如何理解呢?思考1: 明确:眼前虽是乐景,心中阴影难去。以乐写哀,倍增其哀。 作者虽然没有直接控诉,却强烈地表达出了自己的愤懑,字字句句敲打着读者的心,让读者感到一种莫名的压抑。 思考2:●找出文中描写参观者的神情、动作变化的句子, 这种变化说明了什么?这样写有什么好处?[开始时] 默默地迈着步子/很快地望上一眼[看见毒气室和焚尸炉时] 表情茫然[看到成堆的头发和婴儿的鞋子、死囚牢房时] 停下脚步,浑身发抖[看到狭小的女牢房时] 惊惧万分,张大了嘴巴,想叫,但是叫不出来[参观纪念长廊时] 注视[参观执行绞刑的地下室时] 感到窒息/跪下来,在胸前画十字[参观结束时] 用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:“够了”参观者的神情和动作[经过想象后] 步履不由得慢了下来“…一看到成堆的头发和婴儿的鞋子,…不由自主地停下脚步,浑身发抖。…”部分受害者的遗物“…这些三层的长条盒子,6英尺宽,3英尺高,在这样大一块地方,每夜要塞进去五到十人睡觉…”牢房里的囚犯 明确:作者跟随着参观者的脚步,通过参观者的神情、动作这样的外显反映,来展现他们的内心感受。 ??? 参观者的变化,从侧面烘托了集中营的恐怖。作者没有直接去描写集中营到底如何黑暗、如何恐怖,而是让读者从参观者的神情、动作来体会他们的所见所感,以此来感染读者,引起读者的共鸣,突出表现这个地方带给人们的恐惧。让我们想到以前在这里的人们所遭受的残忍、丧失人性的对待,从而表现奥斯维辛集中营的恐怖和纳粹的残暴。 德国乌泽堡,一群犹太人正被赶往集中营。 男人和妇女与儿童被强行分开,他们还不知道这是永别。 在拥挤不堪、令人窒息的火车上饱受两天半的折磨之后,一些老人已变得虚弱不堪,坐在铁轨上再也无法站起来排队接受挑选。一会儿之后,一辆倒垃圾的车会把他们送到毒气室,然后像卸煤炭似的把他们倒在地上。 用石头砌成的建筑物是奥斯威辛1号集中营,周围布满了带电的铁丝网,牌子上写着:“危险:高压!”许多逼得发疯的“囚犯”扑向这些铁丝网而自杀身亡。 毒气室是纳粹分子杀人的重要地方。法西斯将欧洲各国犹太人骗到这里后,极少数身强力壮的或有一技之长的男子被挑出来,其余老弱病残者,包括妇女儿童乃至婴儿则被送进“淋浴室”,用毒气毒死。集中营的头目赫斯公开承认,被运送来的人中有70—75%被送到毒气室。? ??? 纳粹分子让囚犯们脱下衣服鞋袜光身进入“淋浴室”,要赶入2000人,然后把门关紧。 接着, 狰狞的纳粹开动了操纵“淋浴”的电钮,一股白气从管子里流出来了,只是那不是洗澡的水,而是杀人的毒气。? ??? 在确定时间差不多,所有的人都死了之后,毒气室另一侧的大门会被打开,尸体就被拖出来,直接送进旁边的焚尸房,倒进焚尸炉焚烧。

因为尸体太多,焚尸炉昼夜工作,屋顶的烟囱整天冒着黑烟。? 一个怀里抱着婴儿,旁边跟着另外3个孩子的妇女在不明真相的情况下领着穿戴严实的孩子们步履艰难地走向毒气室。 纪念馆里陈列的毒气罐焚尸房焚尸炉焚尸炉 在奥斯维辛集中营关押的囚犯都过着非人的生活,他们每天要做繁重的体力劳动,却得不到充足的食物。饥饿和病痛折磨着他们,谁要是在劳动中偷懒或是病倒将会被“拉走”。在营里不会有人呆的很长久,看一看纳粹的“犯人档案”就清楚了,在死难者照片展厅内挂有许多死难者的相片。相片下是德国纳粹给他们记录的入营时间和死亡时间. ??? 从纳粹做的记录来看,许多“犯人”来到这里后几个月内都死去了,快的甚至在几天内就死去。这里不仅关押着成年人,小孩也没有逃脱死亡的厄运。营中的“纪律”非常严明,可以说犯人没有任何权力。部分受害者的照片 死刑判决文件:

这个犯人只因为做工时偷了一块面包,就被处以极刑!

被处死的囚犯的尸体●文中给你印象深刻的细节描写有哪些?你的体会又是什么? 思考3:1.“雏菊花在怒放”

2.女孩的微笑 《安妮日记》是安妮·弗兰克在二战中遗留下来的一本个人日记,它真实地记述了她与家人以及另两个犹太家庭为逃避纳粹迫害躲在密室里而度过的长达两年的隐蔽生活。安妮从1942年6月12日她的13岁生日写起,一直写到1944年8月4日他们的隐居地被德国党卫军查抄前不久。这个不到16岁便在纳粹集中营中被伤寒病夺去了生命的孩子的日记在战后成为人们对那场人类梦魇进行深刻反思的珍贵教材。当时距德军投降仅一个星期。1947年,全家人中唯一幸存的的安妮的父亲将女儿遗留的日记付梓出版。这本日记已转译成55种文字,共印刷3000万册。她避难的房子已被辟为安妮故居博物馆,吸引着世界各地的游客前来缅怀那不堪回首的人类悲剧。●你一定想听听我对躲起来过日子的想法。这个嘛,我只能说我还不是很清楚。我想我在这幢房子里永远不会觉得宾至如归,不过这并不表示我讨厌它。我们很像在一幢奇怪的公寓里度假。文摘:●我不要像大多数人那样,过了一辈子,结果白活。我要有用,或者带给所有人喜悦,即使是我不认识的人。我希望在我死后,仍能继续活着!所以,我非常感谢上帝给了我这个天赋,我利用这天赋长进,并且表达我内心的一切。文摘:●在当前这样的时代,的确很难:理想、梦想和宝贵的希望也在我们心中浮现,但只有被残酷的现实压碎。我没有把我的理想全都抛弃,也是奇事,那些理想看起来那么荒谬,那么不切实际。可是我仍然紧抱着它们,因为世界虽然这样,我还是相信人在内心里其实是善良的。●标题是“奥斯维辛没有什么新闻”;介绍完背景材料之后,作者说:“今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻”;文章结尾又重复“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道”。应该怎样理解?思考4:明确:介绍完背景材料后的这句承上启下,一方面奥斯维辛太出名了,人们已经了解了它很多东西,的确没有什么新闻可以报道了;另一方面,即使没有新闻,作者还是要写一些,因为他感到“一种非写不可的使命感”。

结尾这句,除了呼应前文,还突出了文章主题。意思是奥斯维辛没有什么新鲜东西了,每一个参观者都看到同样的东西,也有同样的感受,那就是震惊,甚至窒息。看到这些遗留的东西,就有这样的感觉。这样,虽然话语貌似平静,却表现出对纳粹罪恶的深刻揭露。明确:介绍完背景材料后的这句承上启下,一方面奥斯维辛太出名了,人们已经了解了它很多东西,的确没有什么新闻可以报道了;另一方面,即使没有新闻,作者还是要写一些,因为他感到“一种非写不可的使命感”。

结尾这句,除了呼应前文,还突出了文章主题。意思是奥斯维辛没有什么新鲜东西了,每一个参观者都看到同样的东西,也有同样的感受,那就是震惊,甚至窒息。看到这些遗留的东西,就有这样的感觉。这样,虽然话语貌似平静,却表现出对纳粹罪恶的深刻揭露。3.个人感情的直接参与:作者突破了“客观报道”、“零度写作”的框框, 字里行间凝聚着个人的情感。写作特点:1.独特的视角:

a.从平静中找到新闻。

b.没有直接描写奥斯维辛集中营的景象,而是转而关注人的感受。2.以乐写哀的手法:在开头和结尾的欢乐祥和的景象描写,反衬出气氛的沉重、心情的悲愤。 奥斯维辛集中营分营布热津卡集中营正门。当年囚犯被火车直接押进这个大门。

这是一个有去无回的入口,故又被称作“死亡之门” 。多少人的生命在铁路的这一端走到了尽头 。参观者在已废弃的铁轨上放置的一束鲜花 For ever let this place be

a cry of despair

and a warning to humanity,

where the Nazis murdered

about one and a half

million

men, women and children,

mainly Jews

from various countries

of Europe

Auchiwitz-Birkenau

1940-1945奥斯维辛集中营纪念碑 让这个地方永远成为绝望的哭喊,和对人类的警告。纳粹曾经在这里杀害了150万男人、女人和小孩的生命,他们中的大多数是来自欧洲各地的犹太人。

——奥斯维辛·布热金卡 1949—1945奥斯维辛以后 活着是对死者的无辜愧疚 蝉翼的爱欲 美丽的诗和祈祷 活活地被钉死在十字架下 奥斯维辛以后 幽灵与幽火的本质 和悲哀与痛苦的脑袋 在践乱的遗迹,寻回 希望的超验之光 奥斯维辛以后 恐怖让我惶恐失措地忘却 却总那么软弱无力 我不再承受望不到头的幻灭、卑琐和孤独 但地球正板着脸质询暗遣的年华的生存 奥斯维辛以后 焚尸炉的烟囱矗立 美丽的田野,背后是 绚烂的阳光 依旧清新的空气.......奥斯维辛以后

(奥斯维辛以后诗已不复存在) ———[法]阿多尔诺一名犹太幸存者(右)在同伴的陪同下出席悼念仪式,缅怀在奥斯威辛集中营的遇难者。面对历史:德前总理勃兰特在犹太人纪念碑前下跪认罪 1970年12月7日,勃兰特在访问波兰首都华沙期间,在向一座犹太人遇难者纪念碑献上花圈后,突然双膝下跪,为纳粹德国发动二战表示道歉和忏悔,勃兰特此举也成为战后德国告别纳粹历史的重要象征。

奥斯维辛集中营解放60周年的纪念活动上,德国总理向遇难者致哀。《奥斯维辛委员会柏林集会 施罗德强调德国应负责 》

2005年01月27日 12:01 新京报

德国必须直面过去,“尽管遗忘和排斥的诱惑是巨大的,但我们绝不能屈服”。

从1996年起,德国将奥斯维辛集中营的解放日1月27日定为“纳粹受害者纪念日”。《日媒体对奥斯维辛报道独特 轻描淡写错误历史 》

2005年01月27日 20:17 文汇报

如果说日本已深刻认识到其过去的滔天罪行,那么它就不会在参拜靖国神社问题上一意孤行,不会在教科书编写上篡改历史,不会对毒气弹、慰安妇事件闪烁其辞。 以史为鉴,珍爱和平