高中语文统编版选择性必修下册10.1《兰亭集序》(共36张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修下册10.1《兰亭集序》(共36张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

兰

亭

集

序

王羲之

古人云:“登山则情满于山,观海则意溢于海。”自然山水,以其厚重的底蕴,滋养了历代文人的精神世界,孕育了无数的传世佳作。今天,让我们追随王羲之的脚步,去欣赏兰亭的美景,去感悟作者在山水间的生命哲思。

导入

知人论世

了解作者

王羲之(303—361年)字逸少,号澹斋,原籍琅琊临沂(今属山东临沂),后迁居山阴(今浙江绍兴),因王羲之曾任右将军,世称“王右军”“王会稽”。

王羲之是东晋著名书法家,被后人尊为“书圣”,与其子王献之合称“二王”。他兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远,创造出“天质自然,丰神盖代”的行书。

代表作品有《王右军集》《兰亭集序》等。

了解作者

他出身于两晋的名门望族。

王羲之12岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲”,即有所悟。后来跟随当时著名的女书法家卫夫人学习书法。其后渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

他的行草书最能表现雄逸流动的艺术美。

《晋书》说他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙”。后世誉之为“书圣”。

王羲之轶事

东床快婿

时太尉郗鉴使门生求女婿于导,导令就东厢遍观子弟。门生归,谓鉴曰:“王氏诸少并佳,然闻至信,咸自矜持。惟一人在东床坦腹食,独若不闻。”鉴曰:“正比佳婿邪!”访之,及羲之也,遂以女妻之。

王羲之轶事

王羲之七岁就擅长书法,十二岁时晋帝要到北郊去祭祀,让王羲之把祝词写在一块木板上,再派工人雕刻。刻字者把木板削了一层又一层,发现王羲之的书法墨迹一直印到木板里面去了。他削进三分深度,才见底,木工惊叹王羲之的笔力雄劲,书法技艺炉火纯青,笔锋力度竟能入木三分。

入木三分

王羲之轶事

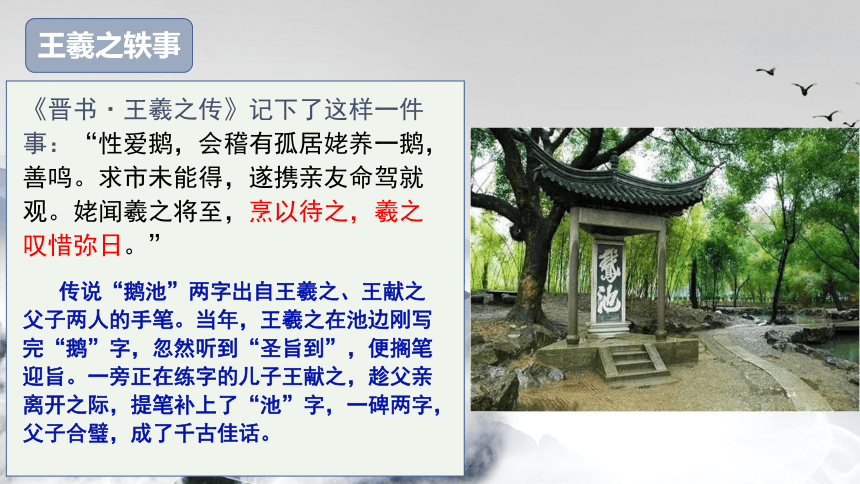

《晋书·王羲之传》记下了这样一件事:“性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣。求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹惜弥日。”

传说“鹅池”两字出自王羲之、王献之父子两人的手笔。当年,王羲之在池边刚写完“鹅”字,忽然听到“圣旨到”,便搁笔迎旨。一旁正在练字的儿子王献之,趁父亲离开之际,提笔补上了“池”字,一碑两字,父子合璧,成了千古佳话。

创作背景

晋穆帝永和九年(353年)农历三月初三,“初渡浙江有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭,与名流高士谢安、孙绰等四十一人举行风雅集会。与会者临流赋诗,各抒怀抱,抄录成集,大家公推此次聚会的召集人,德高望重的王羲之写一序文,记录这次雅集,即《兰亭集序》。

题目解说

兰亭,东晋位于会稽郡山阴城,今绍兴城外的兰渚山下。

集,集会,此指暮春时诸生会于会稽山阴行修禊的聚会。

序,又名“序言”、“前言”、“引言”。

列于卷首叫“序”,位于卷末叫“跋”。

作用:在于推荐介绍其人著作,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同本书有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解此书。

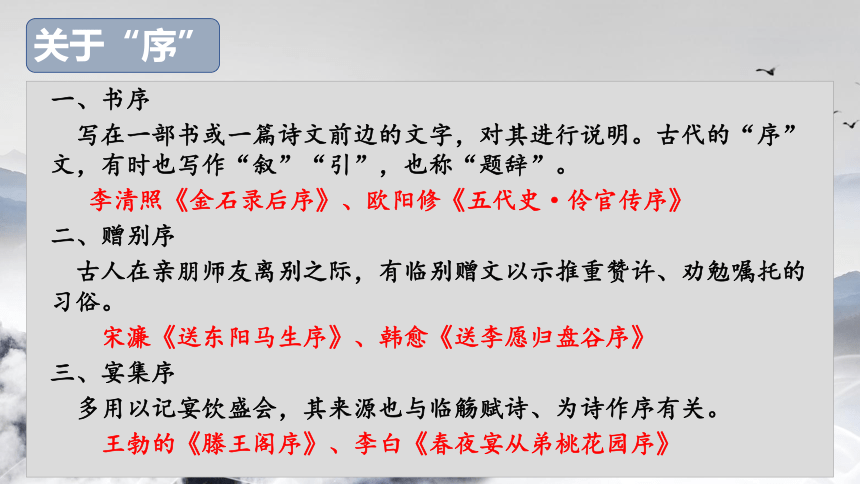

关于“序”

一、书序

写在一部书或一篇诗文前边的文字,对其进行说明。古代的“序”文,有时也写作“叙”“引”,也称“题辞”。

李清照《金石录后序》、欧阳修《五代史·伶官传序》

二、赠别序

古人在亲朋师友离别之际,有临别赠文以示推重赞许、劝勉嘱托的习俗。

宋濂《送东阳马生序》、韩愈《送李愿归盘谷序》

三、宴集序

多用以记宴饮盛会,其来源也与临觞赋诗、为诗作序有关。

王勃的《滕王阁序》、李白《春夜宴从弟桃花园序》

诵读感知

整体感知

请同学们朗读文本,根据文章的情感变化,划分段落层次:

找出文中最能概括作者情感起伏变化的三个字:

乐

悲

痛

“信可乐也”

“岂不痛哉”

“悲夫!”

(“修禊”之乐)

(“死生”之痛)

(“今昔”之悲)

关于“序”

请同学们朗读文本,根据文章的情感变化,划分段落层次:

根据文章的情感变化,划分段落层次:

第一部分(1、2自然段):

叙事、写景,先叙述集会的时间、地点,然后点染出兰亭优美的自然环境。

第二部分(3、4自然段):

抒情、议论,由欣赏良辰美景、流觞畅饮,而引发出乐与忧、生与死的感慨。

课文赏析

流觞曲水

古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

赏析探究

一、寻“乐之由”

1、赏读1、2段,品兰亭之乐

以“活动记录者”的身份填写记录

活动事宜 具体表现

活动时间

活动地点

活动内容

活动环境

活动天气

参与人物

活动盛况

时间

“是日也,天朗气清,惠风和畅”

良辰

地点

美景

人物

“群贤毕至,少长咸集”

佳朋

活动

“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱”

事雅

集会盛况

信 可 乐 也

“暮春之初”

天气

“会于会稽山阴之兰亭”

环境

“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”

“修禊事”“流觞曲水,列坐其次”“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”

感慨

情雅

(乐事)

(赏心)

谢灵运说过:“天下良辰、美景,赏心、乐事,四者难并。”

四美俱全,五美齐臻,足可乐也

2、探究“乐之由”

在文中,王羲之是怎样解释他与山水之间的关系,表达他对自然的感受的?这是不是人生的“真乐”?

1、一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

2、仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,

信可乐也。

视、听之乐只是文人雅士追求的感官之乐。

这种快乐是短暂的,肤浅的、瞬间的、简单的。

1.如何面对世俗生活,作者概括了哪两类不同的人生态度?

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

王羲之所处的时代是政治极为严酷、社会急剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。“孔融死而士气灰,嵇康死而清议绝。”因此,天下名士,首要任务是保全性命。为了避祸保身,他们有的人崇尚老庄,谈玄悟道,有的人归隐山林,“放浪形骸”之外,总之,不务实际,思想消极虚无,寄情山水,笑傲山野。

他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就在一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨“不知老之将至”。

魏晋士人的生死观

或因寄所托,放浪形骸之外。

静

躁

向内,深入内心世界,不务实际,聚众谈玄

向外,寄情山水声色,不受世俗礼法约束

或取诸怀抱,

悟言一室之内。

魏晋风流:

饮酒、服药、清谈、纵情山水、狂放不羁……

俯仰一世,老之将至

人生短暂之痛

所之既倦,情随事迁

世事无常之痛

向之所欣,已为陈迹

往事已逝之痛

修短随化,终期于尽

生死难测之痛

死生是大事, 岂不痛哉

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“往事已逝,命运难测”的痛惜。作者借此抒发了自己“重死生”的感慨。

痛

“岂不痛哉”

生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足便无聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。

——叔本华

在长长的一生里

为什么

欢乐总是乍现就凋落

走得最急的都是最美的时光

——席慕蓉《为什么》

“况修短随化,终期于尽”人生的长短和最终的死亡都是我们主观意志无法左右的,作者消极吗?

那为什么作者要发出感慨? 有没有什么言外之意?作者是否在暗示我们,有什么又是我们主观意志能够左右的呢?

明确 生命长短有定数,不可主宰,但怎样生和怎样死,我们可以主宰,怎样活得更精彩和怎样死得更厚重,我们可以主宰!面对生死,屈原毅然赴死,爱国之心铸就中华之魂,他的死比泰山还重;司马迁忍辱而生,《史记》光耀千秋,这种生,像日月般生辉!

我们无法延长生命的长度,于是就设法增加它的广度。

不消极

“死生亦大矣”,对于“生与死”我们的先哲有不同的看法,你知道的有哪些?

1.庄子:“熟知死生存亡之一体者,吾与之友矣”“莫寿于殇子,而彭祖为夭”(齐生死)

2.孟子:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”

3.司马迁:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”(从人生意义来讲)

4.陶渊明:“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。”(坦然面对)

5.文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”(从人生意义来讲)

6.史铁生:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”(从生命规律来讲)

7.奥斯特洛夫斯基:“人最宝贵的是生命,生命对每个人只有一次。……”(从人生意义来讲)

王羲之如何看待“生与死”?

“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”

表达了作者怎样的生死观?

作者这样写,表明了他对生死问题的看重,他是想以此来启发那些思想糊涂的所谓名士,不要让生命轻易地从自己的身边悄悄逝去。这是对当时在士大夫阶层盛行的庄子虚无主义思想的批判,对老庄 “一死生”“齐彭殇”的否定,表现出王羲之抗拒人生虚幻的执着努力。虽说王義之的情感由 “乐”转“痛”,但他的情感并不消极,而是从“悲伤” 中悟出了生命可贵的道理,悟出了生命就要勇于追求的道理,正因为生命有尽头,所以我们才要珍惜生命;正因为人生无奈,所以我们才要创造价值。

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍,随波荡漾,漂到哪里就是哪。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。对此,作者做了委婉的批评。

王羲之如何看待“生与死”?

“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”

表达了作者怎样的生死观?

在作者看来,生和死是两码事,不能等同起来。生有各种各样的生,有的人活得庸庸碌碌,有的人活得志得意满;死也有各种各样的死,有的人死得默默无闻,有的人死得轰轰烈烈。

司马迁说:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”臧克家说过:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”毛泽东说过:“生的伟大,死的光荣。”——生与死怎么可以等同呢?正如作者所说的:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”之所以这样写,表明了他对生死问题的看重,他是想以此来启发那些思想糊涂的所谓名士,不要让生命轻易地从自己的身边悄悄逝去。

这是对当时在士大夫阶层盛行的庄子虚无主义思想的批判,对老庄“一死生”“齐彭殇”的否定,表现出王羲之抗拒人生虚无的执着努力。

内心:执着追求

(反思生命)

表面:美景盛事

(寄情山水)

王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

请用王羲之的生死观解读顾城的诗歌《避免》、金庸《神雕侠侣》第29回中所选片段以及《红楼梦》第31回所选片段。

《避免》

顾城

你不愿意种花

你说:

"我不愿意看见它

一点点凋落”

是的

为了避免结束

你避免了一切开始

《神雕伙倡》 第三十九回 劫难重重 (节选)

杨过怕她伤心,不敢和她眼光相对,抬头望望天色,但见西北边灰扑扑的云如重铅,便似要压到头上来一般,说道:“瞧这天怕要下大雪,得找家人家借宿才好。他们为避火势,行的是山后荒僻无路之处,满地乱石荆辣,登高四望,十余里内竟然全无人烟。杨过道:“这一场雪定然不小,倘若大雪封山,那可糟了,说不得,只好辛苦一些,今日须得赶下山去!”

小龙女道:“武三叔,郭姑娘她们不知会不会遇上蒙古兵?全真教的道士们不知能否逃得性命?”语意之中,极是挂念。杨过道:“你良心也真忒好了,这些人对你不起,你还是念念不忘的挂怀。难怪当年师祖知你良心太好,怕你日后吃告,因此要你修习得无情无欲,甚么事都不过问。可你一直关怀我,十多年的修炼前功尽弃,对人人都关怀起来。”

小龙女微微一笑,说道:“其实啊,我为你担心难过,苦中是有甜的。最怕的是你不要我关怀你。”杨过道:“不错,大苦大甜,远胜于不苦不甜。我只能发痴发癫,可不能过太太平平、安安静静的日子。”小龙女微笑道:“你不是说咱俩要到南方去,种田、养鸡、晒太阳么?” 杨过叹道:“我只盼能够这样。”

《红楼梦》第三十一回中林黛玉认为:“人有聚时就有散,聚时欢喜,到散时岂不清冷?既清冷则生伤感,所以不如倒是不聚的好。比如那花开时令人爱慕,谢时则增惆怅,所以倒是不开的好。”

作者为何而“悲”?“悲”是什么意思?悲伤?悲哀?悲叹?

文章由 “我”的个体之“痛”和“悲”,推己及人更加深刻感人。人类社会从古到今,迈进了多少年,然而人类对生命本质(生命、青春、痛苦等)的体验何其相似!真是古今同痛,千古同悲!这里的“悲”不同于上一段的“痛”,痛的是人生短暂,好景不长;悲的是人生代代相“痛”,永无休止,这是对个体之痛的理性思考。因此,这里的悲是“悲叹”。

一悲——古人生死感慨,“我”有同感,死生亦大。

二悲——今人一死生齐彭殇的虚安,意志消沉,不求进取,崇尚虚无。

三悲——后人叩问今人,古人、今人、后人同悲,千古一悲。

总结全文

1.写修禊事,是为了祈福消灾。

人生最大的福莫过于健康而快乐地活着,最大的灾莫过于死亡,所以由此想到死亡与生命,想到美的东西包括生命本身,随着时间的流逝总要归于消亡,于是便产生了浓浓的惆怅和哀痛,是自然的事。

2.想到人世之间诸多悲伤哀痛之事。

作者由眼前美景乐事不由自主想到人生一世的短暂、多变、易逝...由此引发作者对庸碌人生的深切悲哀。

3.历览前贤之文,难表共情之心。

作者由眼前想到自己与过往先贤之情相似,却又难以直言道出这种相通的情感,只能寄托于这篇文章,希望后人能够与之共情。

小结:作者的情绪为何会由乐转为悲痛

“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之数”

—— 王勃《滕王阁序》

“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”

—— 苏轼《前赤壁赋》

“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。”

—— 毛泽东《采桑子·重阳》

伟大的波斯王克谢尔克谢斯,率领波斯历史上最大的一支远征军向希腊进军,在阿比多斯海湾,他检阅全军。他的陆军遮天蔽日,他的水军布满海湾,他感到荣耀,感到幸福。但随后他又伤感起来,而且潸然泪下,对他叔父说:“当我想到人生短暂,想到再过一百年后,这支浩荡的大军中没有一个人还能活在世间,便感到一阵悲哀……”

——古希腊·希罗多德

结构

乐

痛

悲

良辰、美景、贤人、雅事

快乐短暂,欲望无限、生命有尽

宇宙永恒,人生短暂,体会一致,千古不变

1-2段兰亭盛会

3段写人生感慨

4段交代作序目的

情感

变化

小结:王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识——“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

主旨归纳:

在《兰亭集序》中,王義之的可贵之处在于:他既不因为要面对苦痛而去回避人必有死的现实,也不因这样的自然规律无法逃避而“活在当下”;他敢于直面现实,并承担直面现实的痛苦。因为认识到死亡的痛苦,所以他珍视如兰亭集会这样的欢乐,看重生机勃勃的自然;因为认识到一切终将消逝,所以他并不沉溺于各种快乐之中,而是用哲人的目光审视它们;因为认识到生死之叹贯穿古今,所以他寄望后人能与兰亭诸贤心灵相通。因为有了痛苦,所以珍惜欢乐;因为有了痛苦,所以思考生命;因为有了痛苦,所以寄情未来:这可能就是 《兰亭集序》能够打动古今无数读者的重要原因吧。

古今文士爱念光景,未尝不感叹于死生之际。故或登高临水,悲陵谷之不长;花晨月夕,嗟露电之易逝。虽当快心适志之时,常若有一段隐忧埋伏胸中,世间功名富贵,举不足以消其牢骚不平之气。于是卑者纵情曲糵,极意声伎;高者或托为文章声歌,以求不朽;或究心仙佛与夫飞升坐化之术。其事不同,其贪生畏死之心一也。独庸夫俗子,耽心势利,不信眼前有死。而一种腐儒,为道理所锢,亦云:“死即死耳,何畏之有!”此其人皆庸下之极,无足言者。夫蒙庄达士,寄喻于藏山;尼父圣人,兴叹于逝水。死如不可畏,圣贤亦何贵于闻道哉?(《兰亭记》)

事实上,每位作者都会受到时代思想的影响,在生死、爱情这样的永恒主题上,杰作之为杰作,并不一定是在思想认识上有特出之见,有时只是表达感情特别诚挚、修辞造语特别深隽。袁宏道说《兰亭集序》“于死生之际,感叹尤深”(《兰亭记》),可以说是道出了此文为后世称道的关键所在。他对《兰亭集序》中生死之思的理解也相当深透:

兰

亭

集

序

王羲之

古人云:“登山则情满于山,观海则意溢于海。”自然山水,以其厚重的底蕴,滋养了历代文人的精神世界,孕育了无数的传世佳作。今天,让我们追随王羲之的脚步,去欣赏兰亭的美景,去感悟作者在山水间的生命哲思。

导入

知人论世

了解作者

王羲之(303—361年)字逸少,号澹斋,原籍琅琊临沂(今属山东临沂),后迁居山阴(今浙江绍兴),因王羲之曾任右将军,世称“王右军”“王会稽”。

王羲之是东晋著名书法家,被后人尊为“书圣”,与其子王献之合称“二王”。他兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远,创造出“天质自然,丰神盖代”的行书。

代表作品有《王右军集》《兰亭集序》等。

了解作者

他出身于两晋的名门望族。

王羲之12岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲”,即有所悟。后来跟随当时著名的女书法家卫夫人学习书法。其后渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

他的行草书最能表现雄逸流动的艺术美。

《晋书》说他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙”。后世誉之为“书圣”。

王羲之轶事

东床快婿

时太尉郗鉴使门生求女婿于导,导令就东厢遍观子弟。门生归,谓鉴曰:“王氏诸少并佳,然闻至信,咸自矜持。惟一人在东床坦腹食,独若不闻。”鉴曰:“正比佳婿邪!”访之,及羲之也,遂以女妻之。

王羲之轶事

王羲之七岁就擅长书法,十二岁时晋帝要到北郊去祭祀,让王羲之把祝词写在一块木板上,再派工人雕刻。刻字者把木板削了一层又一层,发现王羲之的书法墨迹一直印到木板里面去了。他削进三分深度,才见底,木工惊叹王羲之的笔力雄劲,书法技艺炉火纯青,笔锋力度竟能入木三分。

入木三分

王羲之轶事

《晋书·王羲之传》记下了这样一件事:“性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣。求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹惜弥日。”

传说“鹅池”两字出自王羲之、王献之父子两人的手笔。当年,王羲之在池边刚写完“鹅”字,忽然听到“圣旨到”,便搁笔迎旨。一旁正在练字的儿子王献之,趁父亲离开之际,提笔补上了“池”字,一碑两字,父子合璧,成了千古佳话。

创作背景

晋穆帝永和九年(353年)农历三月初三,“初渡浙江有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭,与名流高士谢安、孙绰等四十一人举行风雅集会。与会者临流赋诗,各抒怀抱,抄录成集,大家公推此次聚会的召集人,德高望重的王羲之写一序文,记录这次雅集,即《兰亭集序》。

题目解说

兰亭,东晋位于会稽郡山阴城,今绍兴城外的兰渚山下。

集,集会,此指暮春时诸生会于会稽山阴行修禊的聚会。

序,又名“序言”、“前言”、“引言”。

列于卷首叫“序”,位于卷末叫“跋”。

作用:在于推荐介绍其人著作,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同本书有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解此书。

关于“序”

一、书序

写在一部书或一篇诗文前边的文字,对其进行说明。古代的“序”文,有时也写作“叙”“引”,也称“题辞”。

李清照《金石录后序》、欧阳修《五代史·伶官传序》

二、赠别序

古人在亲朋师友离别之际,有临别赠文以示推重赞许、劝勉嘱托的习俗。

宋濂《送东阳马生序》、韩愈《送李愿归盘谷序》

三、宴集序

多用以记宴饮盛会,其来源也与临觞赋诗、为诗作序有关。

王勃的《滕王阁序》、李白《春夜宴从弟桃花园序》

诵读感知

整体感知

请同学们朗读文本,根据文章的情感变化,划分段落层次:

找出文中最能概括作者情感起伏变化的三个字:

乐

悲

痛

“信可乐也”

“岂不痛哉”

“悲夫!”

(“修禊”之乐)

(“死生”之痛)

(“今昔”之悲)

关于“序”

请同学们朗读文本,根据文章的情感变化,划分段落层次:

根据文章的情感变化,划分段落层次:

第一部分(1、2自然段):

叙事、写景,先叙述集会的时间、地点,然后点染出兰亭优美的自然环境。

第二部分(3、4自然段):

抒情、议论,由欣赏良辰美景、流觞畅饮,而引发出乐与忧、生与死的感慨。

课文赏析

流觞曲水

古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

赏析探究

一、寻“乐之由”

1、赏读1、2段,品兰亭之乐

以“活动记录者”的身份填写记录

活动事宜 具体表现

活动时间

活动地点

活动内容

活动环境

活动天气

参与人物

活动盛况

时间

“是日也,天朗气清,惠风和畅”

良辰

地点

美景

人物

“群贤毕至,少长咸集”

佳朋

活动

“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱”

事雅

集会盛况

信 可 乐 也

“暮春之初”

天气

“会于会稽山阴之兰亭”

环境

“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”

“修禊事”“流觞曲水,列坐其次”“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”

感慨

情雅

(乐事)

(赏心)

谢灵运说过:“天下良辰、美景,赏心、乐事,四者难并。”

四美俱全,五美齐臻,足可乐也

2、探究“乐之由”

在文中,王羲之是怎样解释他与山水之间的关系,表达他对自然的感受的?这是不是人生的“真乐”?

1、一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

2、仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,

信可乐也。

视、听之乐只是文人雅士追求的感官之乐。

这种快乐是短暂的,肤浅的、瞬间的、简单的。

1.如何面对世俗生活,作者概括了哪两类不同的人生态度?

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

王羲之所处的时代是政治极为严酷、社会急剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。“孔融死而士气灰,嵇康死而清议绝。”因此,天下名士,首要任务是保全性命。为了避祸保身,他们有的人崇尚老庄,谈玄悟道,有的人归隐山林,“放浪形骸”之外,总之,不务实际,思想消极虚无,寄情山水,笑傲山野。

他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就在一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨“不知老之将至”。

魏晋士人的生死观

或因寄所托,放浪形骸之外。

静

躁

向内,深入内心世界,不务实际,聚众谈玄

向外,寄情山水声色,不受世俗礼法约束

或取诸怀抱,

悟言一室之内。

魏晋风流:

饮酒、服药、清谈、纵情山水、狂放不羁……

俯仰一世,老之将至

人生短暂之痛

所之既倦,情随事迁

世事无常之痛

向之所欣,已为陈迹

往事已逝之痛

修短随化,终期于尽

生死难测之痛

死生是大事, 岂不痛哉

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“往事已逝,命运难测”的痛惜。作者借此抒发了自己“重死生”的感慨。

痛

“岂不痛哉”

生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足便无聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。

——叔本华

在长长的一生里

为什么

欢乐总是乍现就凋落

走得最急的都是最美的时光

——席慕蓉《为什么》

“况修短随化,终期于尽”人生的长短和最终的死亡都是我们主观意志无法左右的,作者消极吗?

那为什么作者要发出感慨? 有没有什么言外之意?作者是否在暗示我们,有什么又是我们主观意志能够左右的呢?

明确 生命长短有定数,不可主宰,但怎样生和怎样死,我们可以主宰,怎样活得更精彩和怎样死得更厚重,我们可以主宰!面对生死,屈原毅然赴死,爱国之心铸就中华之魂,他的死比泰山还重;司马迁忍辱而生,《史记》光耀千秋,这种生,像日月般生辉!

我们无法延长生命的长度,于是就设法增加它的广度。

不消极

“死生亦大矣”,对于“生与死”我们的先哲有不同的看法,你知道的有哪些?

1.庄子:“熟知死生存亡之一体者,吾与之友矣”“莫寿于殇子,而彭祖为夭”(齐生死)

2.孟子:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”

3.司马迁:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”(从人生意义来讲)

4.陶渊明:“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。”(坦然面对)

5.文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”(从人生意义来讲)

6.史铁生:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”(从生命规律来讲)

7.奥斯特洛夫斯基:“人最宝贵的是生命,生命对每个人只有一次。……”(从人生意义来讲)

王羲之如何看待“生与死”?

“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”

表达了作者怎样的生死观?

作者这样写,表明了他对生死问题的看重,他是想以此来启发那些思想糊涂的所谓名士,不要让生命轻易地从自己的身边悄悄逝去。这是对当时在士大夫阶层盛行的庄子虚无主义思想的批判,对老庄 “一死生”“齐彭殇”的否定,表现出王羲之抗拒人生虚幻的执着努力。虽说王義之的情感由 “乐”转“痛”,但他的情感并不消极,而是从“悲伤” 中悟出了生命可贵的道理,悟出了生命就要勇于追求的道理,正因为生命有尽头,所以我们才要珍惜生命;正因为人生无奈,所以我们才要创造价值。

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍,随波荡漾,漂到哪里就是哪。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。对此,作者做了委婉的批评。

王羲之如何看待“生与死”?

“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”

表达了作者怎样的生死观?

在作者看来,生和死是两码事,不能等同起来。生有各种各样的生,有的人活得庸庸碌碌,有的人活得志得意满;死也有各种各样的死,有的人死得默默无闻,有的人死得轰轰烈烈。

司马迁说:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”臧克家说过:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”毛泽东说过:“生的伟大,死的光荣。”——生与死怎么可以等同呢?正如作者所说的:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”之所以这样写,表明了他对生死问题的看重,他是想以此来启发那些思想糊涂的所谓名士,不要让生命轻易地从自己的身边悄悄逝去。

这是对当时在士大夫阶层盛行的庄子虚无主义思想的批判,对老庄“一死生”“齐彭殇”的否定,表现出王羲之抗拒人生虚无的执着努力。

内心:执着追求

(反思生命)

表面:美景盛事

(寄情山水)

王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

请用王羲之的生死观解读顾城的诗歌《避免》、金庸《神雕侠侣》第29回中所选片段以及《红楼梦》第31回所选片段。

《避免》

顾城

你不愿意种花

你说:

"我不愿意看见它

一点点凋落”

是的

为了避免结束

你避免了一切开始

《神雕伙倡》 第三十九回 劫难重重 (节选)

杨过怕她伤心,不敢和她眼光相对,抬头望望天色,但见西北边灰扑扑的云如重铅,便似要压到头上来一般,说道:“瞧这天怕要下大雪,得找家人家借宿才好。他们为避火势,行的是山后荒僻无路之处,满地乱石荆辣,登高四望,十余里内竟然全无人烟。杨过道:“这一场雪定然不小,倘若大雪封山,那可糟了,说不得,只好辛苦一些,今日须得赶下山去!”

小龙女道:“武三叔,郭姑娘她们不知会不会遇上蒙古兵?全真教的道士们不知能否逃得性命?”语意之中,极是挂念。杨过道:“你良心也真忒好了,这些人对你不起,你还是念念不忘的挂怀。难怪当年师祖知你良心太好,怕你日后吃告,因此要你修习得无情无欲,甚么事都不过问。可你一直关怀我,十多年的修炼前功尽弃,对人人都关怀起来。”

小龙女微微一笑,说道:“其实啊,我为你担心难过,苦中是有甜的。最怕的是你不要我关怀你。”杨过道:“不错,大苦大甜,远胜于不苦不甜。我只能发痴发癫,可不能过太太平平、安安静静的日子。”小龙女微笑道:“你不是说咱俩要到南方去,种田、养鸡、晒太阳么?” 杨过叹道:“我只盼能够这样。”

《红楼梦》第三十一回中林黛玉认为:“人有聚时就有散,聚时欢喜,到散时岂不清冷?既清冷则生伤感,所以不如倒是不聚的好。比如那花开时令人爱慕,谢时则增惆怅,所以倒是不开的好。”

作者为何而“悲”?“悲”是什么意思?悲伤?悲哀?悲叹?

文章由 “我”的个体之“痛”和“悲”,推己及人更加深刻感人。人类社会从古到今,迈进了多少年,然而人类对生命本质(生命、青春、痛苦等)的体验何其相似!真是古今同痛,千古同悲!这里的“悲”不同于上一段的“痛”,痛的是人生短暂,好景不长;悲的是人生代代相“痛”,永无休止,这是对个体之痛的理性思考。因此,这里的悲是“悲叹”。

一悲——古人生死感慨,“我”有同感,死生亦大。

二悲——今人一死生齐彭殇的虚安,意志消沉,不求进取,崇尚虚无。

三悲——后人叩问今人,古人、今人、后人同悲,千古一悲。

总结全文

1.写修禊事,是为了祈福消灾。

人生最大的福莫过于健康而快乐地活着,最大的灾莫过于死亡,所以由此想到死亡与生命,想到美的东西包括生命本身,随着时间的流逝总要归于消亡,于是便产生了浓浓的惆怅和哀痛,是自然的事。

2.想到人世之间诸多悲伤哀痛之事。

作者由眼前美景乐事不由自主想到人生一世的短暂、多变、易逝...由此引发作者对庸碌人生的深切悲哀。

3.历览前贤之文,难表共情之心。

作者由眼前想到自己与过往先贤之情相似,却又难以直言道出这种相通的情感,只能寄托于这篇文章,希望后人能够与之共情。

小结:作者的情绪为何会由乐转为悲痛

“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之数”

—— 王勃《滕王阁序》

“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”

—— 苏轼《前赤壁赋》

“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。”

—— 毛泽东《采桑子·重阳》

伟大的波斯王克谢尔克谢斯,率领波斯历史上最大的一支远征军向希腊进军,在阿比多斯海湾,他检阅全军。他的陆军遮天蔽日,他的水军布满海湾,他感到荣耀,感到幸福。但随后他又伤感起来,而且潸然泪下,对他叔父说:“当我想到人生短暂,想到再过一百年后,这支浩荡的大军中没有一个人还能活在世间,便感到一阵悲哀……”

——古希腊·希罗多德

结构

乐

痛

悲

良辰、美景、贤人、雅事

快乐短暂,欲望无限、生命有尽

宇宙永恒,人生短暂,体会一致,千古不变

1-2段兰亭盛会

3段写人生感慨

4段交代作序目的

情感

变化

小结:王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识——“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

主旨归纳:

在《兰亭集序》中,王義之的可贵之处在于:他既不因为要面对苦痛而去回避人必有死的现实,也不因这样的自然规律无法逃避而“活在当下”;他敢于直面现实,并承担直面现实的痛苦。因为认识到死亡的痛苦,所以他珍视如兰亭集会这样的欢乐,看重生机勃勃的自然;因为认识到一切终将消逝,所以他并不沉溺于各种快乐之中,而是用哲人的目光审视它们;因为认识到生死之叹贯穿古今,所以他寄望后人能与兰亭诸贤心灵相通。因为有了痛苦,所以珍惜欢乐;因为有了痛苦,所以思考生命;因为有了痛苦,所以寄情未来:这可能就是 《兰亭集序》能够打动古今无数读者的重要原因吧。

古今文士爱念光景,未尝不感叹于死生之际。故或登高临水,悲陵谷之不长;花晨月夕,嗟露电之易逝。虽当快心适志之时,常若有一段隐忧埋伏胸中,世间功名富贵,举不足以消其牢骚不平之气。于是卑者纵情曲糵,极意声伎;高者或托为文章声歌,以求不朽;或究心仙佛与夫飞升坐化之术。其事不同,其贪生畏死之心一也。独庸夫俗子,耽心势利,不信眼前有死。而一种腐儒,为道理所锢,亦云:“死即死耳,何畏之有!”此其人皆庸下之极,无足言者。夫蒙庄达士,寄喻于藏山;尼父圣人,兴叹于逝水。死如不可畏,圣贤亦何贵于闻道哉?(《兰亭记》)

事实上,每位作者都会受到时代思想的影响,在生死、爱情这样的永恒主题上,杰作之为杰作,并不一定是在思想认识上有特出之见,有时只是表达感情特别诚挚、修辞造语特别深隽。袁宏道说《兰亭集序》“于死生之际,感叹尤深”(《兰亭记》),可以说是道出了此文为后世称道的关键所在。他对《兰亭集序》中生死之思的理解也相当深透: