苏教版五年级数学下册三公因数和最大公因数练习教学设计

文档属性

| 名称 | 苏教版五年级数学下册三公因数和最大公因数练习教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 759.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-28 19:52:23 | ||

图片预览

文档简介

《公因数与最大公因数练习》教学设计

【教学内容】

苏教版五年级数学下册第三单元第8课时,第45页练习七第2—8题。

【教材简解】

这部分内容是在学生认识了因数与倍数以及2、3、5的倍数的特点以及公因数与最大公因数等知识的基础上进行教学的,是公因数与最大公因数这一节的练习课,因而学生已有一定的知识积累,为本节课提供方法与理论上的支撑。

【目标预设】

1.知识目标:通过练习与对比,使学生发现与掌握求两个数最大公因数的一些简捷方法,进行有条理的思考。

2.能力目标:通过练习,使学生建立合理的认知结构,形成解决问题的多样策略。

3.情感目标:在学生探索与交流的过程中,进-步体会数学知识的内在联系,感受数形结合的奥妙。

【重点、难点】

教学重点:熟练掌握求两个数最大公因数的方法。

教学难点:求两个特殊的数最大公因数方法的探索过程。

【设计理念】

新课标指出,教学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。有效的教学活动是学生学与教师教的统一,学生是学习的主体,教师是教学的组织者、引导者与合作者。因而在教学的过程中给予学生足够的时间与空间让学生自主讨论与交流。使学生理解与掌握基本的数学知识与技能,体会和运用数学思想与方法,获得基本的数学活动经验。此外,借助多媒体辅助教学化抽象为具体。同时,教学中关注学生学的同时,注重数学活动中所表现出来的情感体验,帮助学生认识自我,建立自信。

【设计思路】

从学生已有的知识经验出发,通过复习唤醒学生已有的知识。通过简单的找公因数和最大公因数入手,对于方法进行回忆。接下来的题组训练,先练习后对比,给学生足够的时间,让其练习与交流,从而自主发现本节课的两个重要的规律:1.当两个数成倍数关系时,较小的数就是它们的最大公因数。2.当两个数只有公因数1时,它们的最大公因数也是1。 这两个数也叫作互质数。在发现规律后,应用规律来解决问题。最后的拓展练习,是对本节课知识的提升,有利于打开学生的思维,也让不同的学生在数学课堂上得到不同的发展。

【教学过程】

一、复习导入

同学们,在之前的学习中我们认识了公因数与最大公因数。对于这部分的知识,你了解了哪些呢?

生:我知道了,公因数是几个数公有的因数。(公因数的概念)

生:其中,最大的公因数,就是它们的最大公因数。

生:我还知道我们可以通过列举法或者短除法来求最大公因数。(若学生说不出来,提示:你知道怎样求最大公因数吗?)这些方法需要注意哪些?

生:我们通常用( )来表示最大公因数……

师:看来同学们对于公因数和最大公因数掌握了很多的知识。但是公因数与最大公因数的还存在很多的秘密,今天这节课,我们就来继续研究公因数与最大公因数的知识。

【设计意图:直接问答方式的导入,开门见山,突出本节课的学习内容。通过复习,帮助学生对所学的公因数与最大公因数的知识以及与之相关的知识进行简单的回顾,为本节课的学习提供知识支撑,同时也激发学生对于新发现的期待与需求。】

二、基础练习

师:同学们已经掌握了这么多找最大公因数的方法,并能够找到适合自己的方法,那么你们能够快速判断出下面几组数中是否有公因数2、3或者5吗?试一试,和同桌说一说。

让学生口答即可,并说一说是如何判断的。

看来同学们已经掌握了公因数的本质。能够快速的作出判断,下面请同学们找出每组数的最大公因数。一二组做前两题,三四组做后两天。(分组练习)

给学生足够的时间,并展示学生的作业。集体批改。给予表扬。

【设计意图:由简单的基础练习进入,有助于激发学生的学习兴趣,树立学生的自信心,同时也追溯到知识的本源:如何判断是否有因数2、3、5,以及求最大公因数的方法。符合学生的年龄发展特点和认知规律。】

数学就是一个不断探索的过程,在公因数与最大公因数中也藏着很多的小秘密需要我们去发现。想知道是什么吗?请同学们在下面的两组题目中每组选择两题,完成。

学生汇报

问:仔细观察想一想它们的最大公因数各有什么特点呢?和你的同桌说一说。(小组讨论)

生:其中的一个数是另一个数的倍数,它们的最大公因数是其中较小的那个数。

师:观察的真仔细,你们发现了吗?所以,当我们发现两个数成倍数关系时,我们就可以根据这个规律来判断出它们的最大公因数。是求最大公因数的一种特殊情况。

师:还有谁想说?

生:它们的最大公因数都是1

师:当两个数只有公因数1时,它们的最大公因数也是1。我们把它们叫作互质数。

问:互质数两个数都是质数吗?

生:不是,4和15都是合数。

师:所以互质数是两个数之间的关系,不能说明这两个数都是质数。这也是最大公因数中的另一种特殊情况。

师:我们班的孩子果然了不起,这么大的两个奥秘都被你们发现了,给自己掌声,我们就是最棒的!

接下来我们就用自己的发现来继续挑战。

【设计意图:让学生通过自主练习,在讨论中自主发现它们之间存在的联系,给学生足够的时间与空间让其思考、讨论与交流,更有助于学生对于所发现的规律的内化,更加体现出数学课堂中学生的主体地位,教师的组织、引导的作用。】

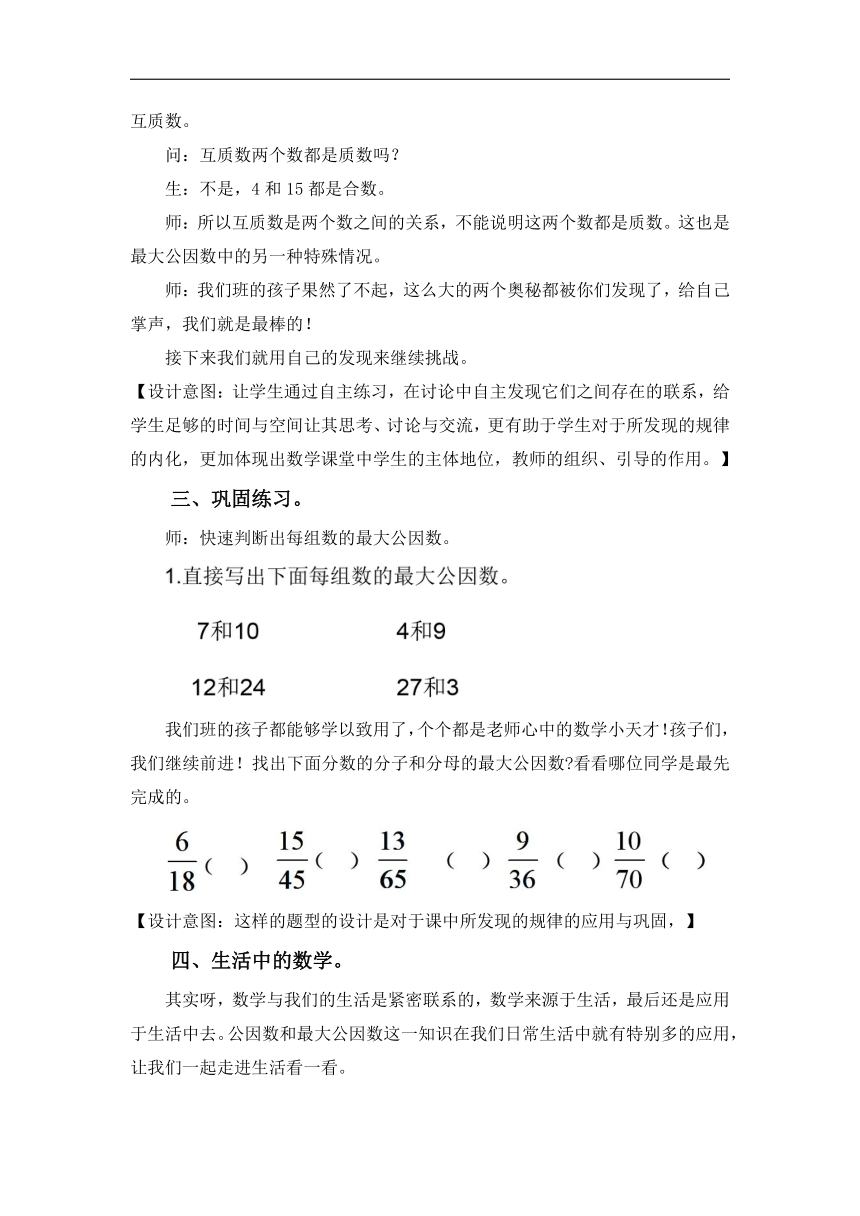

三、巩固练习。

师:快速判断出每组数的最大公因数。

我们班的孩子都能够学以致用了,个个都是老师心中的数学小天才!孩子们,我们继续前进!找出下面分数的分子和分母的最大公因数 看看哪位同学是最先完成的。

【设计意图:这样的题型的设计是对于课中所发现的规律的应用与巩固,】

四、生活中的数学。

其实呀,数学与我们的生活是紧密联系的,数学来源于生活,最后还是应用于生活中去。公因数和最大公因数这一知识在我们日常生活中就有特别多的应用,让我们一起走进生活看一看。

1.老师今天给大家带来了一张长方形纸……(题意)先思考再解答。

2.老师这里还有两根彩带。

3.对比发现:

回顾一下我们刚剪的长方形纸和彩带,你有什么想说的?

生;这两题都是求他们的最大公因数,不同的是第一题最后相乘,第二题最后相加。

师:观察的真仔细,这是求最大公因数最常见的两种实际问题,也特别容易混淆,要睁大你们的眼睛,仔细辨别哟!

【设计意图:类似于题组的训练,同样是求最大公因数的问题,但是它们之间也存在一定的差别。先分别解答,在通过比较发现二者之间的同与不同,从而进行归纳,是对学生的数学思考能力的培养,以及读题、分析问题的能力的提升。同时有助于学生更好的掌握二者之间的区别,抓住问题的关键与本质,避免不必要的错误。】

4.师:谁来说一说你是怎么想的?

生:首先要找出48和36的最大公因数是:12,所以没排就12人,男生:48÷12=4(排),女生:36÷12=3(排)

师:说的真具体,你们也是这么想的吗?看来这对于这部分内容同学们已经掌握的非常牢固了。

【设计意图:在对比练习之后,出示同类型的问题,是对所学知识的巩固与提升,同时存在一点区别,是对于学生审题能力的要求。帮助学生形成系统的知识结构以及掌握一定的解题技巧与方法。】

五、拓展延伸

师:现在常老师这里有三根小棒分别是12厘米、16厘米、44厘米要把它们截成同样长的小棒,不能有剩余,你知道每根小棒最长是多少厘米吗

先想一想,再与同桌相互讨论。

生:小棒的长度就是这三个数的最大公因数。

师:我们该怎样来求三个数的最大公因数呢?

生:列举法、先找出两个,再找第三个、短除法……(言之有理即可)

那就请同学们选择适合自己的方法来算一算。

【设计意图:学生由之前所学的知识已基本掌握两个数求它们的最大公因数,但对于三个数的最大公因数还是第一次接触,这样的题型的设计是学生认识上的一个提升,也有助于打开学生的思维。激发学生对于知识探索的欲望。】

师:相信通过这节课的学习同学们对公因数与最大公因数有了更深刻的认识了,老师这里有一个思考题,我们一起来看一看。

?)=14你觉得“?”是多少?

生:28

师:嗯,说说你是怎么想的?

生:它们的最大公因数是14,所以另一个应该是14的倍数,28。

师:嗯,说的很具体,那还有吗?就28一个数吗?

生:14的倍数都可以。

师:你们觉得呢?真了不起,只要是14的倍数,那么它们的最大公因数就是最小的数14。老师还有一个疑问,留着同学们课后去思考。(14,?)=7

【设计意图:这类题型的设计,是对本节课公因数与最大公因数练习的一个拓展延伸。与新课标中指出的:“数学课堂让不同的学生得到不同的发展。”这一理念不谋而合。是对于所学知识的拓展延伸。体会数学的广泛应用。】

六、课堂小结

通过这节课的学习你又有哪些新的收获呢?还有哪些疑惑呢?

【设计意图:课堂小结是一节完整的课堂必不可少的,可以帮助学生回顾本节课所学知识的形成过程,形成完整的知识结构体系。加强知识间的迁移与联系。使得学生掌握本节课所学的新知,促进知识的内化。抓住本节课的重难点。】

七、板书设计

公因数与最大公因数练习

列举法 当两个数成倍数关系时,较小的数就是它们的最大公因数。

短除法 当两个数只有公因数1时,它们的最大公因数也是1。

这两个数也叫作互质数。

【设计意图:板书是一节课教学内容及教学重难点的浓缩,是课堂教学书面语言的表达。板书设计便于学生对于本节课所学知识的回顾与掌握。该板书设计简洁明了,使学生理解本节课的教学重点和知识间的联系与规律;能有效地组织学生的有意注意与思维的导向;陶冶学生的审美情趣,培养学生书写规范、严格认真的学习习惯。】

【教学内容】

苏教版五年级数学下册第三单元第8课时,第45页练习七第2—8题。

【教材简解】

这部分内容是在学生认识了因数与倍数以及2、3、5的倍数的特点以及公因数与最大公因数等知识的基础上进行教学的,是公因数与最大公因数这一节的练习课,因而学生已有一定的知识积累,为本节课提供方法与理论上的支撑。

【目标预设】

1.知识目标:通过练习与对比,使学生发现与掌握求两个数最大公因数的一些简捷方法,进行有条理的思考。

2.能力目标:通过练习,使学生建立合理的认知结构,形成解决问题的多样策略。

3.情感目标:在学生探索与交流的过程中,进-步体会数学知识的内在联系,感受数形结合的奥妙。

【重点、难点】

教学重点:熟练掌握求两个数最大公因数的方法。

教学难点:求两个特殊的数最大公因数方法的探索过程。

【设计理念】

新课标指出,教学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。有效的教学活动是学生学与教师教的统一,学生是学习的主体,教师是教学的组织者、引导者与合作者。因而在教学的过程中给予学生足够的时间与空间让学生自主讨论与交流。使学生理解与掌握基本的数学知识与技能,体会和运用数学思想与方法,获得基本的数学活动经验。此外,借助多媒体辅助教学化抽象为具体。同时,教学中关注学生学的同时,注重数学活动中所表现出来的情感体验,帮助学生认识自我,建立自信。

【设计思路】

从学生已有的知识经验出发,通过复习唤醒学生已有的知识。通过简单的找公因数和最大公因数入手,对于方法进行回忆。接下来的题组训练,先练习后对比,给学生足够的时间,让其练习与交流,从而自主发现本节课的两个重要的规律:1.当两个数成倍数关系时,较小的数就是它们的最大公因数。2.当两个数只有公因数1时,它们的最大公因数也是1。 这两个数也叫作互质数。在发现规律后,应用规律来解决问题。最后的拓展练习,是对本节课知识的提升,有利于打开学生的思维,也让不同的学生在数学课堂上得到不同的发展。

【教学过程】

一、复习导入

同学们,在之前的学习中我们认识了公因数与最大公因数。对于这部分的知识,你了解了哪些呢?

生:我知道了,公因数是几个数公有的因数。(公因数的概念)

生:其中,最大的公因数,就是它们的最大公因数。

生:我还知道我们可以通过列举法或者短除法来求最大公因数。(若学生说不出来,提示:你知道怎样求最大公因数吗?)这些方法需要注意哪些?

生:我们通常用( )来表示最大公因数……

师:看来同学们对于公因数和最大公因数掌握了很多的知识。但是公因数与最大公因数的还存在很多的秘密,今天这节课,我们就来继续研究公因数与最大公因数的知识。

【设计意图:直接问答方式的导入,开门见山,突出本节课的学习内容。通过复习,帮助学生对所学的公因数与最大公因数的知识以及与之相关的知识进行简单的回顾,为本节课的学习提供知识支撑,同时也激发学生对于新发现的期待与需求。】

二、基础练习

师:同学们已经掌握了这么多找最大公因数的方法,并能够找到适合自己的方法,那么你们能够快速判断出下面几组数中是否有公因数2、3或者5吗?试一试,和同桌说一说。

让学生口答即可,并说一说是如何判断的。

看来同学们已经掌握了公因数的本质。能够快速的作出判断,下面请同学们找出每组数的最大公因数。一二组做前两题,三四组做后两天。(分组练习)

给学生足够的时间,并展示学生的作业。集体批改。给予表扬。

【设计意图:由简单的基础练习进入,有助于激发学生的学习兴趣,树立学生的自信心,同时也追溯到知识的本源:如何判断是否有因数2、3、5,以及求最大公因数的方法。符合学生的年龄发展特点和认知规律。】

数学就是一个不断探索的过程,在公因数与最大公因数中也藏着很多的小秘密需要我们去发现。想知道是什么吗?请同学们在下面的两组题目中每组选择两题,完成。

学生汇报

问:仔细观察想一想它们的最大公因数各有什么特点呢?和你的同桌说一说。(小组讨论)

生:其中的一个数是另一个数的倍数,它们的最大公因数是其中较小的那个数。

师:观察的真仔细,你们发现了吗?所以,当我们发现两个数成倍数关系时,我们就可以根据这个规律来判断出它们的最大公因数。是求最大公因数的一种特殊情况。

师:还有谁想说?

生:它们的最大公因数都是1

师:当两个数只有公因数1时,它们的最大公因数也是1。我们把它们叫作互质数。

问:互质数两个数都是质数吗?

生:不是,4和15都是合数。

师:所以互质数是两个数之间的关系,不能说明这两个数都是质数。这也是最大公因数中的另一种特殊情况。

师:我们班的孩子果然了不起,这么大的两个奥秘都被你们发现了,给自己掌声,我们就是最棒的!

接下来我们就用自己的发现来继续挑战。

【设计意图:让学生通过自主练习,在讨论中自主发现它们之间存在的联系,给学生足够的时间与空间让其思考、讨论与交流,更有助于学生对于所发现的规律的内化,更加体现出数学课堂中学生的主体地位,教师的组织、引导的作用。】

三、巩固练习。

师:快速判断出每组数的最大公因数。

我们班的孩子都能够学以致用了,个个都是老师心中的数学小天才!孩子们,我们继续前进!找出下面分数的分子和分母的最大公因数 看看哪位同学是最先完成的。

【设计意图:这样的题型的设计是对于课中所发现的规律的应用与巩固,】

四、生活中的数学。

其实呀,数学与我们的生活是紧密联系的,数学来源于生活,最后还是应用于生活中去。公因数和最大公因数这一知识在我们日常生活中就有特别多的应用,让我们一起走进生活看一看。

1.老师今天给大家带来了一张长方形纸……(题意)先思考再解答。

2.老师这里还有两根彩带。

3.对比发现:

回顾一下我们刚剪的长方形纸和彩带,你有什么想说的?

生;这两题都是求他们的最大公因数,不同的是第一题最后相乘,第二题最后相加。

师:观察的真仔细,这是求最大公因数最常见的两种实际问题,也特别容易混淆,要睁大你们的眼睛,仔细辨别哟!

【设计意图:类似于题组的训练,同样是求最大公因数的问题,但是它们之间也存在一定的差别。先分别解答,在通过比较发现二者之间的同与不同,从而进行归纳,是对学生的数学思考能力的培养,以及读题、分析问题的能力的提升。同时有助于学生更好的掌握二者之间的区别,抓住问题的关键与本质,避免不必要的错误。】

4.师:谁来说一说你是怎么想的?

生:首先要找出48和36的最大公因数是:12,所以没排就12人,男生:48÷12=4(排),女生:36÷12=3(排)

师:说的真具体,你们也是这么想的吗?看来这对于这部分内容同学们已经掌握的非常牢固了。

【设计意图:在对比练习之后,出示同类型的问题,是对所学知识的巩固与提升,同时存在一点区别,是对于学生审题能力的要求。帮助学生形成系统的知识结构以及掌握一定的解题技巧与方法。】

五、拓展延伸

师:现在常老师这里有三根小棒分别是12厘米、16厘米、44厘米要把它们截成同样长的小棒,不能有剩余,你知道每根小棒最长是多少厘米吗

先想一想,再与同桌相互讨论。

生:小棒的长度就是这三个数的最大公因数。

师:我们该怎样来求三个数的最大公因数呢?

生:列举法、先找出两个,再找第三个、短除法……(言之有理即可)

那就请同学们选择适合自己的方法来算一算。

【设计意图:学生由之前所学的知识已基本掌握两个数求它们的最大公因数,但对于三个数的最大公因数还是第一次接触,这样的题型的设计是学生认识上的一个提升,也有助于打开学生的思维。激发学生对于知识探索的欲望。】

师:相信通过这节课的学习同学们对公因数与最大公因数有了更深刻的认识了,老师这里有一个思考题,我们一起来看一看。

?)=14你觉得“?”是多少?

生:28

师:嗯,说说你是怎么想的?

生:它们的最大公因数是14,所以另一个应该是14的倍数,28。

师:嗯,说的很具体,那还有吗?就28一个数吗?

生:14的倍数都可以。

师:你们觉得呢?真了不起,只要是14的倍数,那么它们的最大公因数就是最小的数14。老师还有一个疑问,留着同学们课后去思考。(14,?)=7

【设计意图:这类题型的设计,是对本节课公因数与最大公因数练习的一个拓展延伸。与新课标中指出的:“数学课堂让不同的学生得到不同的发展。”这一理念不谋而合。是对于所学知识的拓展延伸。体会数学的广泛应用。】

六、课堂小结

通过这节课的学习你又有哪些新的收获呢?还有哪些疑惑呢?

【设计意图:课堂小结是一节完整的课堂必不可少的,可以帮助学生回顾本节课所学知识的形成过程,形成完整的知识结构体系。加强知识间的迁移与联系。使得学生掌握本节课所学的新知,促进知识的内化。抓住本节课的重难点。】

七、板书设计

公因数与最大公因数练习

列举法 当两个数成倍数关系时,较小的数就是它们的最大公因数。

短除法 当两个数只有公因数1时,它们的最大公因数也是1。

这两个数也叫作互质数。

【设计意图:板书是一节课教学内容及教学重难点的浓缩,是课堂教学书面语言的表达。板书设计便于学生对于本节课所学知识的回顾与掌握。该板书设计简洁明了,使学生理解本节课的教学重点和知识间的联系与规律;能有效地组织学生的有意注意与思维的导向;陶冶学生的审美情趣,培养学生书写规范、严格认真的学习习惯。】