(新教材)高中生物学修一 同步课件 3.1细胞膜的结构和功能

文档属性

| 名称 | (新教材)高中生物学修一 同步课件 3.1细胞膜的结构和功能 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-28 17:30:34 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

高中生物学-RJ 必修 第一册

1.简述细胞膜的成分和功能。(生命观念、科学思维)

2.进行用哺乳动物成熟红细胞制备细胞膜的实验,体验制备细胞膜的方法。(科学思维、科学探究)

3.认同细胞膜作为系统的边界,对于细胞这个生命系统的重要意义。(生命观念、科学思维、社会责任)

第1节 细胞膜的结构和功能

学习目标

重点

1.细胞膜的成分和功能。

2.细胞膜对于细胞这个生命系统的重要意义。

难点

1.用哺乳动物红细胞制备细胞膜的方法。

2.细胞膜对于细胞这个生命系统的重要意义。

重点难点

一 细胞膜的功能

细胞膜的功能有[1] 、[2] 和[3] 。

植物细胞壁的成分主要是[4] 和[5] ,对植物细胞有[6] 和[7] 作用。

二 细胞膜的成分

细胞膜主要由[8] 和[9] 组成,此外,还有少量的[10] 。在组成细胞膜的脂质中,[11] 最丰富。细胞膜的成分含量并不固定,功能越复杂的细胞膜,[12] 的种类和数量越多。

体验制备细胞膜的实验中,实验材料用[13] ,原因是这样的细胞没有[14] 、[15] 和[16] 。

课前预习

脂质

蛋白质

糖类

磷脂

蛋白质

人或哺乳动物成熟的红细胞

细胞壁

细胞器

细胞核

将细胞与外界环境分隔开

控制物质进出细胞

进行细胞间的信息交流

纤维素

果胶

支持

保护

判断题

1. 细胞膜组成成分包括:脂质、蛋白质、糖类 ( )

2. 变形虫和草履虫的细胞膜基本组成成分不同 ( )

3. 功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多 ( )

4. 在普通光学显微镜下,紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞中细胞核清晰可见 ( )

5. 细胞膜能控制物质进出细胞的作用是相对的,环境中一些对细胞有害的物质也可能进入细胞 ( )

×

√

×

√

√

一 细胞膜的功能

将细胞与外界环境分隔开

细胞膜使细胞成为一个相对独立的系统,保障了细胞内部环境的相对稳定。

控制物质进出细胞

细胞膜选择性地允许物质进出细胞,从而保证了细胞正常代谢的进行。

1. 进入细胞的物质

(1)细胞需要的营养物质,如葡萄糖、氨基酸、无机盐离子等可以进入细胞。

(2)细胞不需要的或有害的物质,如细菌的外毒素等不易进入细胞。

2. 排出细胞的物质

(1)细胞合成的物质,如抗体、激素分泌到细胞外。

(2)细胞产生的废物,如尿素、尿酸等排到细胞外。

内容精解

【特别提示】

(1)物质能够通过细胞膜,是根据生命活动的需要,并不完全取决于物质分子的大小。

(2)只有活细胞的细胞膜才能控制物质出入细胞,死细胞的细胞膜是全透性的。

(3)细胞膜的控制作用是相对的,环境中一些对细胞有害的物质有可能进入细胞,有些病毒、病菌等也能进入细胞,使生物体患病。

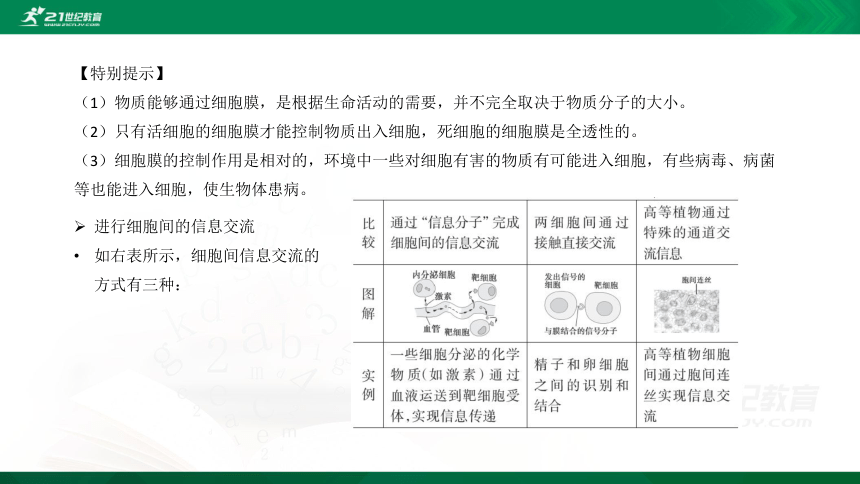

进行细胞间的信息交流

如右表所示,细胞间信息交流的方式有三种:

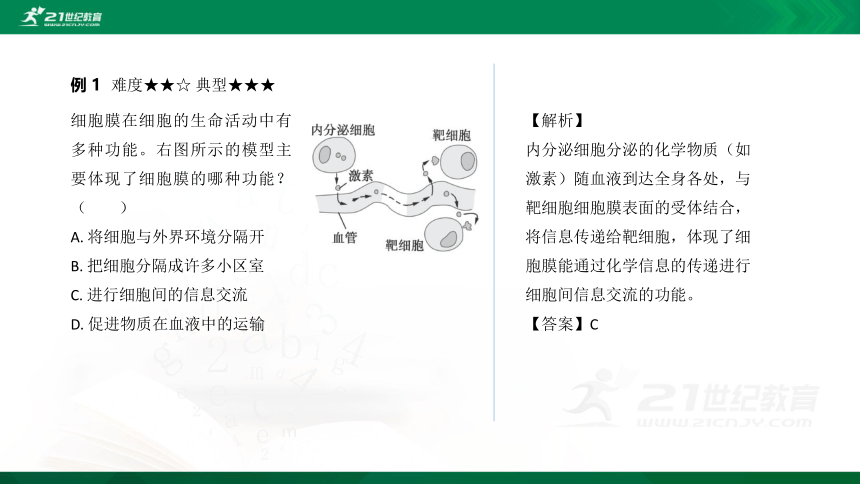

细胞膜在细胞的生命活动中有多种功能。右图所示的模型主要体现了细胞膜的哪种功能?( )

A. 将细胞与外界环境分隔开

B. 把细胞分隔成许多小区室

C. 进行细胞间的信息交流

D. 促进物质在血液中的运输

【解析】

内分泌细胞分泌的化学物质(如激素)随血液到达全身各处,与靶细胞细胞膜表面的受体结合,将信息传递给靶细胞,体现了细胞膜能通过化学信息的传递进行细胞间信息交流的功能。

【答案】C

例 1 难度★★☆ 典型★★★

【即时练】

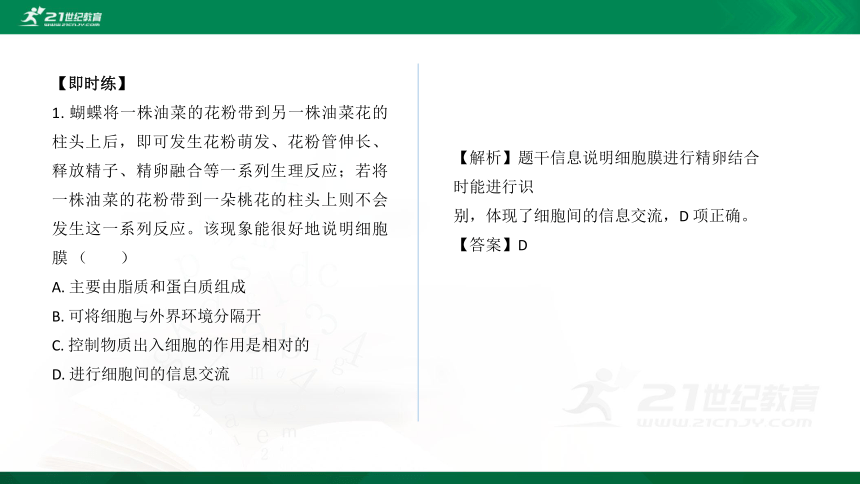

1. 蝴蝶将一株油菜的花粉带到另一株油菜花的柱头上后,即可发生花粉萌发、花粉管伸长、释放精子、精卵融合等一系列生理反应;若将一株油菜的花粉带到一朵桃花的柱头上则不会发生这一系列反应。该现象能很好地说明细胞膜 ( )

A. 主要由脂质和蛋白质组成

B. 可将细胞与外界环境分隔开

C. 控制物质出入细胞的作用是相对的

D. 进行细胞间的信息交流

【解析】题干信息说明细胞膜进行精卵结合时能进行识

别,体现了细胞间的信息交流,D 项正确。【答案】D

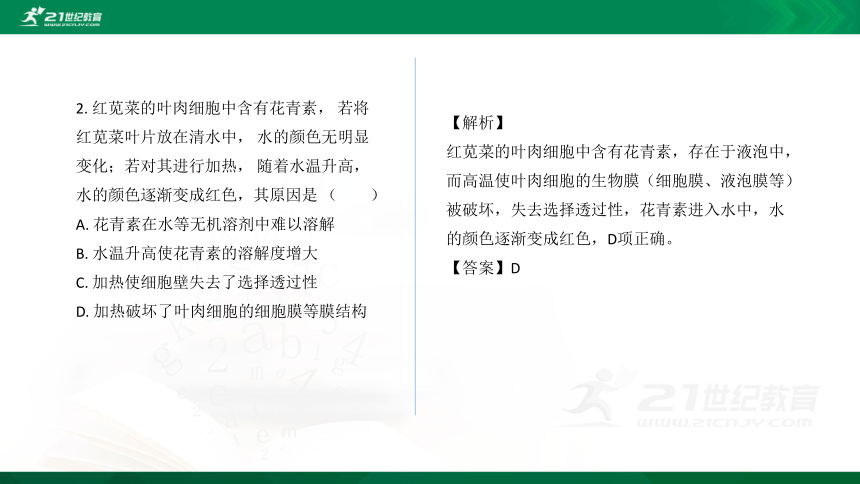

2. 红苋菜的叶肉细胞中含有花青素, 若将红苋菜叶片放在清水中, 水的颜色无明显变化;若对其进行加热, 随着水温升高,水的颜色逐渐变成红色,其原因是 ( )

A. 花青素在水等无机溶剂中难以溶解

B. 水温升高使花青素的溶解度增大

C. 加热使细胞壁失去了选择透过性

D. 加热破坏了叶肉细胞的细胞膜等膜结构

【解析】

红苋菜的叶肉细胞中含有花青素,存在于液泡中,而高温使叶肉细胞的生物膜(细胞膜、液泡膜等)被破坏,失去选择透过性,花青素进入水中,水的颜色逐渐变成红色,D项正确。

【答案】D

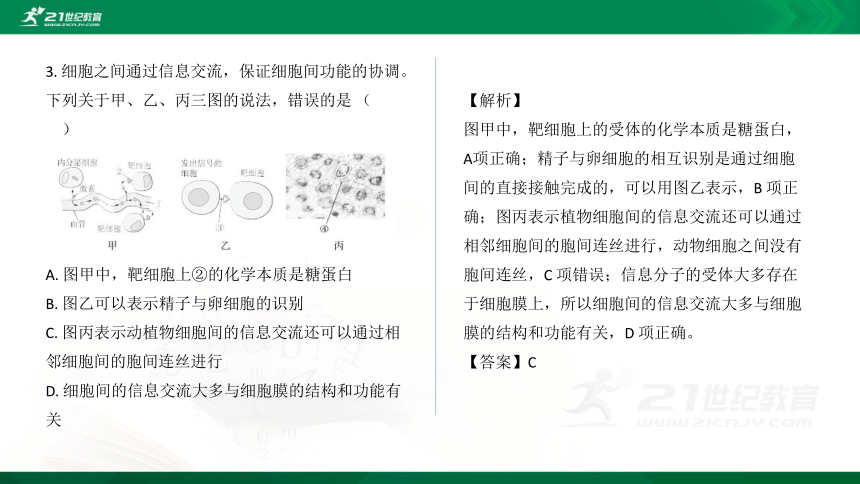

3. 细胞之间通过信息交流,保证细胞间功能的协调。下列关于甲、乙、丙三图的说法,错误的是 ( )

A. 图甲中,靶细胞上②的化学本质是糖蛋白

B. 图乙可以表示精子与卵细胞的识别

C. 图丙表示动植物细胞间的信息交流还可以通过相邻细胞间的胞间连丝进行

D. 细胞间的信息交流大多与细胞膜的结构和功能有关

【解析】

图甲中,靶细胞上的受体的化学本质是糖蛋白,A项正确;精子与卵细胞的相互识别是通过细胞间的直接接触完成的,可以用图乙表示,B 项正确;图丙表示植物细胞间的信息交流还可以通过相邻细胞间的胞间连丝进行,动物细胞之间没有胞间连丝,C 项错误;信息分子的受体大多存在于细胞膜上,所以细胞间的信息交流大多与细胞膜的结构和功能有关,D 项正确。

【答案】C

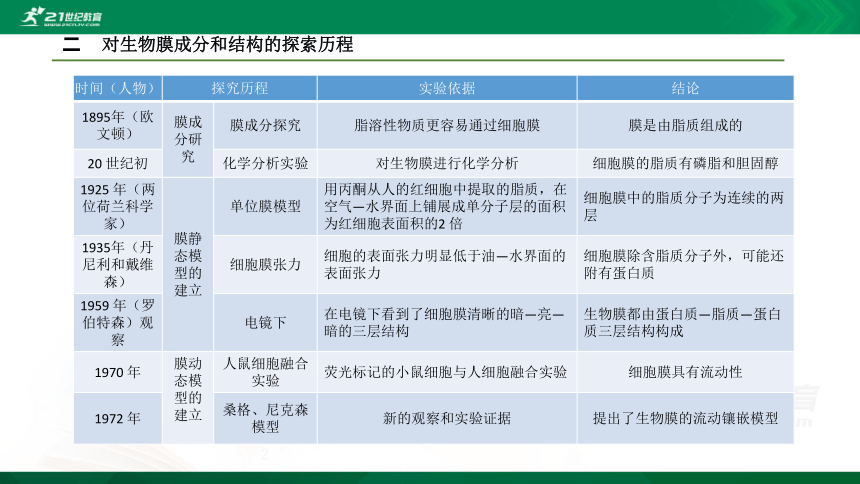

时间(人物) 探究历程 实验依据 结论

1895年(欧文顿) 膜成分研究 膜成分探究 脂溶性物质更容易通过细胞膜 膜是由脂质组成的

20 世纪初 化学分析实验 对生物膜进行化学分析 细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇

1925 年(两位荷兰科学家) 膜静态模型的建立 单位膜模型 用丙酮从人的红细胞中提取的脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层的面积为红细胞表面积的2 倍 细胞膜中的脂质分子为连续的两层

1935年(丹尼利和戴维森) 细胞膜张力 细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力 细胞膜除含脂质分子外,可能还附有蛋白质

1959 年(罗伯特森)观察 电镜下 在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构 生物膜都由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成

1970 年 膜动态模型的建立 人鼠细胞融合实验 荧光标记的小鼠细胞与人细胞融合实验 细胞膜具有流动性

1972 年 桑格、尼克森模型 新的观察和实验证据 提出了生物膜的流动镶嵌模型

二 对生物膜成分和结构的探索历程

【特别提示】

能体现生物膜的流动性但膜静态模型不能解释的现象举例

细胞的生长、变形虫的变形运动、受精时精子与卵细胞的融合过程、白细胞吞噬病菌、植物细胞的质壁分离及复原现象。

三 细胞膜的成分

【特别提示】(1)构成细胞膜的化学元素有C、H、O、N、P 等。

(2)蛋白质在细胞膜行使功能时起重要作用,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。

(3)脂质中的磷脂是细胞膜的结构性物质,构成了膜的基本支架。糖类与蛋白质结合,主要起信息传递的作用。

(4)不同种类的细胞及同一细胞不同的生长发育时期,细胞膜的成分及含量不完全相同。

例 2 难度★★☆ 典型★★☆

科学家将哺乳动物成熟的红细胞放入蒸馏水中,造成红细胞破裂,出现溶血现象,再将溶出细胞外的物质冲洗掉,剩下的结构在生物学上称为“血影”,其主要成分是( )

无机盐、蛋白质

B. 蛋白质、糖类

C. 脂肪、蛋白质

D. 脂质、蛋白质

【解析】

题中所说的哺乳动物成熟的红细胞破裂后出现溶血现象,剩下的结构——“血影”实际上是细胞膜,细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质。

【答案】D

1. 将哺乳动物的成熟红细胞经过某种处理后,可造成红细胞破裂,出现溶血现象,再将溶出细胞外的物质冲洗掉,剩下的结构在生物学上称为“血影”,那么处理的方法和血影的主要成分分别是( )

A. 将其放入酒精中;脂质和蛋白质

B. 将其放入生理盐水中;蛋白质和糖类

C. 将其放入清水中;脂肪和蛋白质

D. 将其放入清水中;脂质和蛋白质

【解析】根据渗透原理,将动物细胞放入低渗溶液(如清水)中,细胞会吸水涨破,A、B 两项错误;红细胞破裂出现溶血现象,再将溶出细胞外的物质冲洗掉,剩下的结构是红细胞的细胞膜,细胞膜的成分有脂质(以磷脂最为丰富)、蛋白质和糖类,主要成分是磷脂和蛋白质,C 项错误。

【答案】D

【即时练】

2.科学家将人的红细胞的细胞膜中磷脂成分提取出来,并将它置于烧杯中的空气—水界面上,在一定温度条件下,该膜面积相当于原来细胞膜表面积的两倍。此膜在实验过程中磷脂分子的排列方式最可能是下图中的 ( )

【解析】当把磷脂铺在空气—水界面上时,在一定温度条件下,该膜面积相当于原来细胞膜表面积的两倍。因为磷脂分子头部亲水、尾部疏水,若要稳定存在,则头部朝向水面, 尾部朝向空气,且只能单层存在,C 项正确。

【答案】C

3. [不定项选择]下列关于细胞膜的流动镶嵌模型的说法,正确的是 ( )

A. 欧文顿利用了化学上的“相似相溶原理”推测出细胞膜是由脂质组成的

B. 罗伯特森利用光学显微镜提出了“亮—暗—亮”的细胞膜模型的假说

C. 荧光标记鼠和人细胞融合实验等证据表明细胞膜具有流动性

D. 辛格和尼科尔森提出的流动镶嵌模型已完美无缺

【解析】

欧文顿利用了化学上的“相似相溶原理”推测出细胞膜是由脂质组成的,A 项正确;罗伯特森利用电子显微镜提出了“暗—亮—暗”的细胞膜模型的假说,B 项错误;荧光标记鼠和人细胞融合实验表明细胞膜具有流动性,C项正确;辛格和尼科尔森提出的流动镶嵌模型并不是完美无缺的,还需进一步完善,D 项错误。

【答案】AC

4.用不同的荧光染料标记人和小鼠细胞的细胞膜上的一种抗原(HLA 抗原和H-2 抗原均为蛋白质)进行融合实验,下列有关叙述错误的是 ( )

A. 人和小鼠细胞膜表面的抗原属于细胞膜的结构成分

B. 融合细胞表面两类荧光染料分布的动态变化,体现了细胞膜上的分子能够运动

C. 融合细胞表面两类荧光染料最终均匀分布,体现了细胞膜具有一定的流动性,是细胞膜的功能特点

D. 若在0 ℃下培养40 min,则会发现细胞仍然保持一半发红色荧光,另一半发绿色荧光。这一现象的合理解释是细胞膜的流动性只有在适宜的条件下才能体现

【解析】

细胞膜具有一定的流动性是其结构特点,细胞膜的功能特点是具有选择透过性,C 项错误。

【答案】C

5.人们已经通过化学实验证明了细胞膜中含有磷脂分子。现在请你设计一个实验验证细胞膜中含有蛋白质。

①实验课题: 。

②实验目的:利用化学试剂检测细胞膜中的蛋白质。

③实验原理:蛋白质与双缩脲试剂反应产生紫色现象。

④材料用具:细胞膜样液、稀释的蛋清、洁净的试管、滴管、双缩脲试剂等。

⑤实验步骤:

第一步:取洁净试管2 支,分别编号为甲、乙。

第二步:向甲试管中滴加2 mL 的细胞膜样液,向乙试管中滴加 。

第三步:向甲、乙两试管中各滴加双缩脲试剂A 液 ,再分别加入B 液 ,振荡摇匀,观察颜色变化

⑥实验现象: 。

⑦实验结论: 。

【解析】①根据题干信息“设计一个实验验证细胞膜中含有蛋白质成分”可知,本实验的课题是验证细胞膜中含有蛋白质成分。⑤第二步:在实验设计时需要遵循单一变量和对照性原则,并且无关变量要保持相同且适宜,因此向甲试管中滴加2 mL 的细胞膜样液,向乙试管中滴加2 mL 稀释的蛋清。第三步:向甲、乙两试管中各滴加双缩脲试剂A 液1 mL,再分别加入B 液4 滴。⑥实验现象:由于细胞膜中含有蛋白质,因此甲、乙两支试管的颜色都变为紫色。⑦实验结论:细胞膜中含有蛋白质成分。

【答案】

① 验证细胞膜中含有蛋白质 ⑤ 2 mL 稀释的蛋清1 mL 4 滴 ⑥甲、乙两支试管中液体的颜色都变为紫色 ⑦细胞膜中含有蛋白质

四 流动镶嵌模型的基本内容

细胞膜的结构(如下图)

细胞膜主要由磷脂分子和蛋白质分子构成,另外还有少量糖类,脂质和大多数蛋白质分子可以运动。

磷脂双分子层是细胞膜的基本支架,亲水的头部排在外侧, 疏水的尾部排在内侧,这个支架不是静止的,而是流动的。

蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。蛋白质在细胞膜上的分布具有不对称性。载体蛋白决定膜的选择透过性。

糖类与蛋白质结合构成糖被(即糖蛋白),与某些脂质结合构成糖脂。糖被有识别、信息交流、保护、润滑和免疫等作用。

【注意】(1)细胞膜中的脂质除磷脂外,动物细胞膜中还含有胆固醇,但细胞膜中没有没有脂肪。

(2)糖蛋白和糖脂都分布于细胞膜的外侧,这是判断细胞膜内外表面的重要指标。

(3)不同细胞膜上所含蛋白质的种类和数量不同,功能越复杂的细胞膜,其上蛋白质的种类和数量就越多。

结构特点——流动性

原因:膜结构中大部分的蛋白质分子和脂质分子都是

可以运动的。

实验验证——细胞融合实验(如图)。

影响因素:主要是温度。在适当的温度范围内,随外界温度的升高,膜的流动性增强;若温度高出一定范围,将导致膜的结构被破坏。

实例

1. 植物细胞的质壁分离和复原实验。

2. 变形虫捕食和运动时伪足的形成。

3. 白细胞吞噬细菌。

例 3 生物膜上的蛋白质称为膜蛋白。下列有关膜蛋白的叙述,不正确的是 ( )

A. 部分膜蛋白具有催化作用

B. 细胞膜上的膜蛋白是都可以运动的

C. 部分膜蛋白的种类决定细胞运输物质的种类

D. 膜蛋白的种类和数量决定了生物膜功能的复杂程度

【解析】

酶具有催化作用,绝大多数酶都是蛋白质,所以部分膜蛋白具有催化作用,A 项正确;细胞膜上的蛋白质大多数是可以运动的,少数不能运动,B 项错误;细胞膜上载体蛋白的种类决定细胞运输物质的种类,C 项正确;细胞膜的功能主要由膜上的蛋白质决定,膜蛋白的种类和数量决定了生物膜功能的复杂程度,D 项正确。

【答案】B

1. 下列有关质膜(细胞膜)的流动镶嵌模型的叙述,错误的是 ( )

A. 磷脂分子的头部是亲水的磷酸基团,尾部是亲脂的脂肪酸

B. 组成细胞膜的蛋白质也有水溶性部分和脂溶性部分

C. 胆固醇与磷脂分子的头部相亲和

D. 多糖也是细胞膜的成分之一,可与蛋白质结合形成糖蛋白,也可与脂质结合形成糖脂

【解析】

磷脂分子头部是亲水的磷酸基团,尾部是亲脂的脂肪酸,A 项正确;细胞膜上的蛋白质分子和磷脂分子均具有水溶性部分和脂溶性部分,B 项正确;胆固醇存在于动物细胞的细胞膜上,是脂溶性的,与磷脂分子的尾部一起存在于磷脂双分子层的内部,C 项错误;多糖也是细胞膜的成分之一,与蛋白质结合形成糖蛋白,也可与脂质结合形成糖脂,D 项正确。

【答案】C

【即时练】

A. ①在细胞膜的内外侧均有分布,与细胞间的识别有关

B. ②可自发形成双层结构,与核糖体的形成有关

C. ③分布于细胞膜中,作用是增加细胞膜的流动性

D. ④有脂溶性和水溶性两部分,有些控制着某些分子和离子的出入

【解析】①为糖蛋白,其只位于细胞膜的外侧,与细胞间的识别有关,A 项错误;②为磷脂分子,其可自发形成双层结构,但其与核糖体的形成无关,B 项错误;③为胆固醇,可以增加或减缓细胞膜的流动性,C 项错误;④为蛋白质,有脂溶性和水溶性两部分,使得其在磷脂双分子层中存在的方式不同,有些蛋白质具有载体的功能,控制某些分子和离子的出入,D 项正确。

【答案】D

2. 质膜的流动镶嵌模型如下图所示,①~④表示其中的物质,下列叙述正确的是 ( )

A. 组成细胞膜的磷脂分子在脂双层中分布是不对称的

B. SM 和 PC 主要分布在靠细胞膜外侧的磷脂分子层中

C. 形成细胞膜时,这些磷脂分子非极性的头部均朝外,极性的尾部均朝内,从而形成一个亲脂的小环境

D. 细胞膜上,有些多糖与外侧的磷脂相连,形成糖脂

【解析】不同磷脂在细胞膜内外两侧分布的百分数不同, 说明细胞膜上的磷脂在膜上的分布是不对称的,A 项正确; 由图可知,SM 和 PC 主要分布在靠细胞膜外侧的磷脂分子层中,B 项正确;细胞膜中磷脂分子的头部是极性的,尾部是非极性的,C 项错误;细胞膜上有些多糖与蛋白质结合形成糖蛋白,有些多糖与外侧的磷脂相连,形成糖脂,D 项正确。

【答案】C

3.科学家对哺乳动物红细胞的细胞膜上不同种类的磷脂(SM、PC、PS、PE、PI、CI)进行了研究,结果如下图所示。下列叙述中错误的是 ( )

深度拓展

一 细胞膜的成分与功能之间的关系

细胞膜的成分与功能关系密切

因为细胞膜含磷脂、蛋白质和糖类,因此其含有的化学元素有C、H、O、N、P 等。

糖蛋白(蛋白质与糖类结合而成)和糖脂(糖类与脂质结合而成)分布在膜的外表面。因此,根据糖蛋白和糖脂的分布,可以判断细胞膜的内外侧。

糖蛋白(又叫糖被)有保护和润滑作用,还与细胞识别作用有密切关系。

各种膜所含蛋白质与脂质的比例和膜的功能有关。功能越复杂的膜,其蛋白质的种类和数量就越多。

细胞膜上的蛋白质种类很多,如运输物质的载体、起识别作用的糖蛋白、接受信号的受体、体现病原体特异性的抗原及膜的结构蛋白等。

正常细胞发生癌变后,细胞膜的成分发生改变,有的产生甲胎蛋白(AFP)和癌胚抗原(CEA)等物质,这可以作为判断细胞是否癌变的指标。

物质能否通过细胞膜,并不完全取决于分子大小,而是由细胞生命活动的需要决定。例如,木糖分子比葡萄糖分子小, 但细胞能吸收葡萄糖,却不吸收木糖。

【注意】

细胞膜的功能特点主要与细胞膜的成分有关,特别是膜上蛋白质的种类和数量。这体现了结构决定功能的原理。

例 1 难度★★☆ 典型★★★

下列关于细胞膜的叙述中,不正确的是( )

A. 构成细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,由于磷脂和蛋白质大都可以运动,所以细胞膜具有流动性

B. 模拟生物膜可以处理污水、淡化海水

C. 细胞膜控制物质进出细胞,这取决于细胞膜上的受体

D. 细胞膜上的糖蛋白起识别作用

【解析】

细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,还含有少量糖类,糖与蛋白质结合形成糖蛋白,起识别作用;因磷脂和蛋白质大都可以运动,所以细胞膜具有流动性,A、D 两项正确。

模拟生物膜处理污水、淡化海水利用的是生物膜的选择透过性,B 项正确。

细胞膜上受体的化学本质是糖蛋白,具有识别作用,细胞膜上的载体(蛋白质)与控制物质进出细胞有关,C 项错误。

【答案】C

走向高考

一 细胞膜的结构与功能

例 1难度★★☆ 典型★★☆

下列真核细胞的结构与成分,对应有误的是( )

A. 细胞膜:脂肪、蛋白质、糖类

B. 染色体:DNA、蛋白质

C. 细胞壁:纤维素、果胶

D. 细胞核:核酸、蛋白质

【解析】

细胞膜主要由脂质(不是脂肪)和蛋白质组成,此外,还含有少量糖类。

【答案】A

【题源】细胞膜主要由脂质和蛋白质组成。此外,还有少量的糖类。

【戮力同心 共赴前程】

生如蝼蚁当立鸿鹄之志

命如纸薄应有不屈之心

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

高中生物学-RJ 必修 第一册

1.简述细胞膜的成分和功能。(生命观念、科学思维)

2.进行用哺乳动物成熟红细胞制备细胞膜的实验,体验制备细胞膜的方法。(科学思维、科学探究)

3.认同细胞膜作为系统的边界,对于细胞这个生命系统的重要意义。(生命观念、科学思维、社会责任)

第1节 细胞膜的结构和功能

学习目标

重点

1.细胞膜的成分和功能。

2.细胞膜对于细胞这个生命系统的重要意义。

难点

1.用哺乳动物红细胞制备细胞膜的方法。

2.细胞膜对于细胞这个生命系统的重要意义。

重点难点

一 细胞膜的功能

细胞膜的功能有[1] 、[2] 和[3] 。

植物细胞壁的成分主要是[4] 和[5] ,对植物细胞有[6] 和[7] 作用。

二 细胞膜的成分

细胞膜主要由[8] 和[9] 组成,此外,还有少量的[10] 。在组成细胞膜的脂质中,[11] 最丰富。细胞膜的成分含量并不固定,功能越复杂的细胞膜,[12] 的种类和数量越多。

体验制备细胞膜的实验中,实验材料用[13] ,原因是这样的细胞没有[14] 、[15] 和[16] 。

课前预习

脂质

蛋白质

糖类

磷脂

蛋白质

人或哺乳动物成熟的红细胞

细胞壁

细胞器

细胞核

将细胞与外界环境分隔开

控制物质进出细胞

进行细胞间的信息交流

纤维素

果胶

支持

保护

判断题

1. 细胞膜组成成分包括:脂质、蛋白质、糖类 ( )

2. 变形虫和草履虫的细胞膜基本组成成分不同 ( )

3. 功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多 ( )

4. 在普通光学显微镜下,紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞中细胞核清晰可见 ( )

5. 细胞膜能控制物质进出细胞的作用是相对的,环境中一些对细胞有害的物质也可能进入细胞 ( )

×

√

×

√

√

一 细胞膜的功能

将细胞与外界环境分隔开

细胞膜使细胞成为一个相对独立的系统,保障了细胞内部环境的相对稳定。

控制物质进出细胞

细胞膜选择性地允许物质进出细胞,从而保证了细胞正常代谢的进行。

1. 进入细胞的物质

(1)细胞需要的营养物质,如葡萄糖、氨基酸、无机盐离子等可以进入细胞。

(2)细胞不需要的或有害的物质,如细菌的外毒素等不易进入细胞。

2. 排出细胞的物质

(1)细胞合成的物质,如抗体、激素分泌到细胞外。

(2)细胞产生的废物,如尿素、尿酸等排到细胞外。

内容精解

【特别提示】

(1)物质能够通过细胞膜,是根据生命活动的需要,并不完全取决于物质分子的大小。

(2)只有活细胞的细胞膜才能控制物质出入细胞,死细胞的细胞膜是全透性的。

(3)细胞膜的控制作用是相对的,环境中一些对细胞有害的物质有可能进入细胞,有些病毒、病菌等也能进入细胞,使生物体患病。

进行细胞间的信息交流

如右表所示,细胞间信息交流的方式有三种:

细胞膜在细胞的生命活动中有多种功能。右图所示的模型主要体现了细胞膜的哪种功能?( )

A. 将细胞与外界环境分隔开

B. 把细胞分隔成许多小区室

C. 进行细胞间的信息交流

D. 促进物质在血液中的运输

【解析】

内分泌细胞分泌的化学物质(如激素)随血液到达全身各处,与靶细胞细胞膜表面的受体结合,将信息传递给靶细胞,体现了细胞膜能通过化学信息的传递进行细胞间信息交流的功能。

【答案】C

例 1 难度★★☆ 典型★★★

【即时练】

1. 蝴蝶将一株油菜的花粉带到另一株油菜花的柱头上后,即可发生花粉萌发、花粉管伸长、释放精子、精卵融合等一系列生理反应;若将一株油菜的花粉带到一朵桃花的柱头上则不会发生这一系列反应。该现象能很好地说明细胞膜 ( )

A. 主要由脂质和蛋白质组成

B. 可将细胞与外界环境分隔开

C. 控制物质出入细胞的作用是相对的

D. 进行细胞间的信息交流

【解析】题干信息说明细胞膜进行精卵结合时能进行识

别,体现了细胞间的信息交流,D 项正确。【答案】D

2. 红苋菜的叶肉细胞中含有花青素, 若将红苋菜叶片放在清水中, 水的颜色无明显变化;若对其进行加热, 随着水温升高,水的颜色逐渐变成红色,其原因是 ( )

A. 花青素在水等无机溶剂中难以溶解

B. 水温升高使花青素的溶解度增大

C. 加热使细胞壁失去了选择透过性

D. 加热破坏了叶肉细胞的细胞膜等膜结构

【解析】

红苋菜的叶肉细胞中含有花青素,存在于液泡中,而高温使叶肉细胞的生物膜(细胞膜、液泡膜等)被破坏,失去选择透过性,花青素进入水中,水的颜色逐渐变成红色,D项正确。

【答案】D

3. 细胞之间通过信息交流,保证细胞间功能的协调。下列关于甲、乙、丙三图的说法,错误的是 ( )

A. 图甲中,靶细胞上②的化学本质是糖蛋白

B. 图乙可以表示精子与卵细胞的识别

C. 图丙表示动植物细胞间的信息交流还可以通过相邻细胞间的胞间连丝进行

D. 细胞间的信息交流大多与细胞膜的结构和功能有关

【解析】

图甲中,靶细胞上的受体的化学本质是糖蛋白,A项正确;精子与卵细胞的相互识别是通过细胞间的直接接触完成的,可以用图乙表示,B 项正确;图丙表示植物细胞间的信息交流还可以通过相邻细胞间的胞间连丝进行,动物细胞之间没有胞间连丝,C 项错误;信息分子的受体大多存在于细胞膜上,所以细胞间的信息交流大多与细胞膜的结构和功能有关,D 项正确。

【答案】C

时间(人物) 探究历程 实验依据 结论

1895年(欧文顿) 膜成分研究 膜成分探究 脂溶性物质更容易通过细胞膜 膜是由脂质组成的

20 世纪初 化学分析实验 对生物膜进行化学分析 细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇

1925 年(两位荷兰科学家) 膜静态模型的建立 单位膜模型 用丙酮从人的红细胞中提取的脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层的面积为红细胞表面积的2 倍 细胞膜中的脂质分子为连续的两层

1935年(丹尼利和戴维森) 细胞膜张力 细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力 细胞膜除含脂质分子外,可能还附有蛋白质

1959 年(罗伯特森)观察 电镜下 在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构 生物膜都由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成

1970 年 膜动态模型的建立 人鼠细胞融合实验 荧光标记的小鼠细胞与人细胞融合实验 细胞膜具有流动性

1972 年 桑格、尼克森模型 新的观察和实验证据 提出了生物膜的流动镶嵌模型

二 对生物膜成分和结构的探索历程

【特别提示】

能体现生物膜的流动性但膜静态模型不能解释的现象举例

细胞的生长、变形虫的变形运动、受精时精子与卵细胞的融合过程、白细胞吞噬病菌、植物细胞的质壁分离及复原现象。

三 细胞膜的成分

【特别提示】(1)构成细胞膜的化学元素有C、H、O、N、P 等。

(2)蛋白质在细胞膜行使功能时起重要作用,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。

(3)脂质中的磷脂是细胞膜的结构性物质,构成了膜的基本支架。糖类与蛋白质结合,主要起信息传递的作用。

(4)不同种类的细胞及同一细胞不同的生长发育时期,细胞膜的成分及含量不完全相同。

例 2 难度★★☆ 典型★★☆

科学家将哺乳动物成熟的红细胞放入蒸馏水中,造成红细胞破裂,出现溶血现象,再将溶出细胞外的物质冲洗掉,剩下的结构在生物学上称为“血影”,其主要成分是( )

无机盐、蛋白质

B. 蛋白质、糖类

C. 脂肪、蛋白质

D. 脂质、蛋白质

【解析】

题中所说的哺乳动物成熟的红细胞破裂后出现溶血现象,剩下的结构——“血影”实际上是细胞膜,细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质。

【答案】D

1. 将哺乳动物的成熟红细胞经过某种处理后,可造成红细胞破裂,出现溶血现象,再将溶出细胞外的物质冲洗掉,剩下的结构在生物学上称为“血影”,那么处理的方法和血影的主要成分分别是( )

A. 将其放入酒精中;脂质和蛋白质

B. 将其放入生理盐水中;蛋白质和糖类

C. 将其放入清水中;脂肪和蛋白质

D. 将其放入清水中;脂质和蛋白质

【解析】根据渗透原理,将动物细胞放入低渗溶液(如清水)中,细胞会吸水涨破,A、B 两项错误;红细胞破裂出现溶血现象,再将溶出细胞外的物质冲洗掉,剩下的结构是红细胞的细胞膜,细胞膜的成分有脂质(以磷脂最为丰富)、蛋白质和糖类,主要成分是磷脂和蛋白质,C 项错误。

【答案】D

【即时练】

2.科学家将人的红细胞的细胞膜中磷脂成分提取出来,并将它置于烧杯中的空气—水界面上,在一定温度条件下,该膜面积相当于原来细胞膜表面积的两倍。此膜在实验过程中磷脂分子的排列方式最可能是下图中的 ( )

【解析】当把磷脂铺在空气—水界面上时,在一定温度条件下,该膜面积相当于原来细胞膜表面积的两倍。因为磷脂分子头部亲水、尾部疏水,若要稳定存在,则头部朝向水面, 尾部朝向空气,且只能单层存在,C 项正确。

【答案】C

3. [不定项选择]下列关于细胞膜的流动镶嵌模型的说法,正确的是 ( )

A. 欧文顿利用了化学上的“相似相溶原理”推测出细胞膜是由脂质组成的

B. 罗伯特森利用光学显微镜提出了“亮—暗—亮”的细胞膜模型的假说

C. 荧光标记鼠和人细胞融合实验等证据表明细胞膜具有流动性

D. 辛格和尼科尔森提出的流动镶嵌模型已完美无缺

【解析】

欧文顿利用了化学上的“相似相溶原理”推测出细胞膜是由脂质组成的,A 项正确;罗伯特森利用电子显微镜提出了“暗—亮—暗”的细胞膜模型的假说,B 项错误;荧光标记鼠和人细胞融合实验表明细胞膜具有流动性,C项正确;辛格和尼科尔森提出的流动镶嵌模型并不是完美无缺的,还需进一步完善,D 项错误。

【答案】AC

4.用不同的荧光染料标记人和小鼠细胞的细胞膜上的一种抗原(HLA 抗原和H-2 抗原均为蛋白质)进行融合实验,下列有关叙述错误的是 ( )

A. 人和小鼠细胞膜表面的抗原属于细胞膜的结构成分

B. 融合细胞表面两类荧光染料分布的动态变化,体现了细胞膜上的分子能够运动

C. 融合细胞表面两类荧光染料最终均匀分布,体现了细胞膜具有一定的流动性,是细胞膜的功能特点

D. 若在0 ℃下培养40 min,则会发现细胞仍然保持一半发红色荧光,另一半发绿色荧光。这一现象的合理解释是细胞膜的流动性只有在适宜的条件下才能体现

【解析】

细胞膜具有一定的流动性是其结构特点,细胞膜的功能特点是具有选择透过性,C 项错误。

【答案】C

5.人们已经通过化学实验证明了细胞膜中含有磷脂分子。现在请你设计一个实验验证细胞膜中含有蛋白质。

①实验课题: 。

②实验目的:利用化学试剂检测细胞膜中的蛋白质。

③实验原理:蛋白质与双缩脲试剂反应产生紫色现象。

④材料用具:细胞膜样液、稀释的蛋清、洁净的试管、滴管、双缩脲试剂等。

⑤实验步骤:

第一步:取洁净试管2 支,分别编号为甲、乙。

第二步:向甲试管中滴加2 mL 的细胞膜样液,向乙试管中滴加 。

第三步:向甲、乙两试管中各滴加双缩脲试剂A 液 ,再分别加入B 液 ,振荡摇匀,观察颜色变化

⑥实验现象: 。

⑦实验结论: 。

【解析】①根据题干信息“设计一个实验验证细胞膜中含有蛋白质成分”可知,本实验的课题是验证细胞膜中含有蛋白质成分。⑤第二步:在实验设计时需要遵循单一变量和对照性原则,并且无关变量要保持相同且适宜,因此向甲试管中滴加2 mL 的细胞膜样液,向乙试管中滴加2 mL 稀释的蛋清。第三步:向甲、乙两试管中各滴加双缩脲试剂A 液1 mL,再分别加入B 液4 滴。⑥实验现象:由于细胞膜中含有蛋白质,因此甲、乙两支试管的颜色都变为紫色。⑦实验结论:细胞膜中含有蛋白质成分。

【答案】

① 验证细胞膜中含有蛋白质 ⑤ 2 mL 稀释的蛋清1 mL 4 滴 ⑥甲、乙两支试管中液体的颜色都变为紫色 ⑦细胞膜中含有蛋白质

四 流动镶嵌模型的基本内容

细胞膜的结构(如下图)

细胞膜主要由磷脂分子和蛋白质分子构成,另外还有少量糖类,脂质和大多数蛋白质分子可以运动。

磷脂双分子层是细胞膜的基本支架,亲水的头部排在外侧, 疏水的尾部排在内侧,这个支架不是静止的,而是流动的。

蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。蛋白质在细胞膜上的分布具有不对称性。载体蛋白决定膜的选择透过性。

糖类与蛋白质结合构成糖被(即糖蛋白),与某些脂质结合构成糖脂。糖被有识别、信息交流、保护、润滑和免疫等作用。

【注意】(1)细胞膜中的脂质除磷脂外,动物细胞膜中还含有胆固醇,但细胞膜中没有没有脂肪。

(2)糖蛋白和糖脂都分布于细胞膜的外侧,这是判断细胞膜内外表面的重要指标。

(3)不同细胞膜上所含蛋白质的种类和数量不同,功能越复杂的细胞膜,其上蛋白质的种类和数量就越多。

结构特点——流动性

原因:膜结构中大部分的蛋白质分子和脂质分子都是

可以运动的。

实验验证——细胞融合实验(如图)。

影响因素:主要是温度。在适当的温度范围内,随外界温度的升高,膜的流动性增强;若温度高出一定范围,将导致膜的结构被破坏。

实例

1. 植物细胞的质壁分离和复原实验。

2. 变形虫捕食和运动时伪足的形成。

3. 白细胞吞噬细菌。

例 3 生物膜上的蛋白质称为膜蛋白。下列有关膜蛋白的叙述,不正确的是 ( )

A. 部分膜蛋白具有催化作用

B. 细胞膜上的膜蛋白是都可以运动的

C. 部分膜蛋白的种类决定细胞运输物质的种类

D. 膜蛋白的种类和数量决定了生物膜功能的复杂程度

【解析】

酶具有催化作用,绝大多数酶都是蛋白质,所以部分膜蛋白具有催化作用,A 项正确;细胞膜上的蛋白质大多数是可以运动的,少数不能运动,B 项错误;细胞膜上载体蛋白的种类决定细胞运输物质的种类,C 项正确;细胞膜的功能主要由膜上的蛋白质决定,膜蛋白的种类和数量决定了生物膜功能的复杂程度,D 项正确。

【答案】B

1. 下列有关质膜(细胞膜)的流动镶嵌模型的叙述,错误的是 ( )

A. 磷脂分子的头部是亲水的磷酸基团,尾部是亲脂的脂肪酸

B. 组成细胞膜的蛋白质也有水溶性部分和脂溶性部分

C. 胆固醇与磷脂分子的头部相亲和

D. 多糖也是细胞膜的成分之一,可与蛋白质结合形成糖蛋白,也可与脂质结合形成糖脂

【解析】

磷脂分子头部是亲水的磷酸基团,尾部是亲脂的脂肪酸,A 项正确;细胞膜上的蛋白质分子和磷脂分子均具有水溶性部分和脂溶性部分,B 项正确;胆固醇存在于动物细胞的细胞膜上,是脂溶性的,与磷脂分子的尾部一起存在于磷脂双分子层的内部,C 项错误;多糖也是细胞膜的成分之一,与蛋白质结合形成糖蛋白,也可与脂质结合形成糖脂,D 项正确。

【答案】C

【即时练】

A. ①在细胞膜的内外侧均有分布,与细胞间的识别有关

B. ②可自发形成双层结构,与核糖体的形成有关

C. ③分布于细胞膜中,作用是增加细胞膜的流动性

D. ④有脂溶性和水溶性两部分,有些控制着某些分子和离子的出入

【解析】①为糖蛋白,其只位于细胞膜的外侧,与细胞间的识别有关,A 项错误;②为磷脂分子,其可自发形成双层结构,但其与核糖体的形成无关,B 项错误;③为胆固醇,可以增加或减缓细胞膜的流动性,C 项错误;④为蛋白质,有脂溶性和水溶性两部分,使得其在磷脂双分子层中存在的方式不同,有些蛋白质具有载体的功能,控制某些分子和离子的出入,D 项正确。

【答案】D

2. 质膜的流动镶嵌模型如下图所示,①~④表示其中的物质,下列叙述正确的是 ( )

A. 组成细胞膜的磷脂分子在脂双层中分布是不对称的

B. SM 和 PC 主要分布在靠细胞膜外侧的磷脂分子层中

C. 形成细胞膜时,这些磷脂分子非极性的头部均朝外,极性的尾部均朝内,从而形成一个亲脂的小环境

D. 细胞膜上,有些多糖与外侧的磷脂相连,形成糖脂

【解析】不同磷脂在细胞膜内外两侧分布的百分数不同, 说明细胞膜上的磷脂在膜上的分布是不对称的,A 项正确; 由图可知,SM 和 PC 主要分布在靠细胞膜外侧的磷脂分子层中,B 项正确;细胞膜中磷脂分子的头部是极性的,尾部是非极性的,C 项错误;细胞膜上有些多糖与蛋白质结合形成糖蛋白,有些多糖与外侧的磷脂相连,形成糖脂,D 项正确。

【答案】C

3.科学家对哺乳动物红细胞的细胞膜上不同种类的磷脂(SM、PC、PS、PE、PI、CI)进行了研究,结果如下图所示。下列叙述中错误的是 ( )

深度拓展

一 细胞膜的成分与功能之间的关系

细胞膜的成分与功能关系密切

因为细胞膜含磷脂、蛋白质和糖类,因此其含有的化学元素有C、H、O、N、P 等。

糖蛋白(蛋白质与糖类结合而成)和糖脂(糖类与脂质结合而成)分布在膜的外表面。因此,根据糖蛋白和糖脂的分布,可以判断细胞膜的内外侧。

糖蛋白(又叫糖被)有保护和润滑作用,还与细胞识别作用有密切关系。

各种膜所含蛋白质与脂质的比例和膜的功能有关。功能越复杂的膜,其蛋白质的种类和数量就越多。

细胞膜上的蛋白质种类很多,如运输物质的载体、起识别作用的糖蛋白、接受信号的受体、体现病原体特异性的抗原及膜的结构蛋白等。

正常细胞发生癌变后,细胞膜的成分发生改变,有的产生甲胎蛋白(AFP)和癌胚抗原(CEA)等物质,这可以作为判断细胞是否癌变的指标。

物质能否通过细胞膜,并不完全取决于分子大小,而是由细胞生命活动的需要决定。例如,木糖分子比葡萄糖分子小, 但细胞能吸收葡萄糖,却不吸收木糖。

【注意】

细胞膜的功能特点主要与细胞膜的成分有关,特别是膜上蛋白质的种类和数量。这体现了结构决定功能的原理。

例 1 难度★★☆ 典型★★★

下列关于细胞膜的叙述中,不正确的是( )

A. 构成细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,由于磷脂和蛋白质大都可以运动,所以细胞膜具有流动性

B. 模拟生物膜可以处理污水、淡化海水

C. 细胞膜控制物质进出细胞,这取决于细胞膜上的受体

D. 细胞膜上的糖蛋白起识别作用

【解析】

细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,还含有少量糖类,糖与蛋白质结合形成糖蛋白,起识别作用;因磷脂和蛋白质大都可以运动,所以细胞膜具有流动性,A、D 两项正确。

模拟生物膜处理污水、淡化海水利用的是生物膜的选择透过性,B 项正确。

细胞膜上受体的化学本质是糖蛋白,具有识别作用,细胞膜上的载体(蛋白质)与控制物质进出细胞有关,C 项错误。

【答案】C

走向高考

一 细胞膜的结构与功能

例 1难度★★☆ 典型★★☆

下列真核细胞的结构与成分,对应有误的是( )

A. 细胞膜:脂肪、蛋白质、糖类

B. 染色体:DNA、蛋白质

C. 细胞壁:纤维素、果胶

D. 细胞核:核酸、蛋白质

【解析】

细胞膜主要由脂质(不是脂肪)和蛋白质组成,此外,还含有少量糖类。

【答案】A

【题源】细胞膜主要由脂质和蛋白质组成。此外,还有少量的糖类。

【戮力同心 共赴前程】

生如蝼蚁当立鸿鹄之志

命如纸薄应有不屈之心

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第1章 走近细胞

- 第1节 细胞是生命活动的基本单位

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第2章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 细胞中的无机物

- 第3节 细胞中的糖类和脂质

- 第4节 蛋白质是生命活动的主要承担者

- 第5节 核酸是遗传信息的携带者

- 第3章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜的结构和功能

- 第2节 细胞器之间的分工合作

- 第3节 细胞核的结构和功能

- 第4章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 被动运输

- 第2节 主动运输与胞吞、胞吐

- 第5章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“货币”ATP

- 第3节 细胞呼吸的原理和应用

- 第4节 光合作用与能量转化

- 第6章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和死亡