第24课《唐诗三首》课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 第24课《唐诗三首》课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-29 17:05:18 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

中国风

唐诗三首

目 标

*反复朗读并背诵,体会三首古体

诗在句式、用韵等方面的特点。

*理解诗歌内容,感受诗中所描述

的社会现实,体会诗人的情怀。

*品味三首诗中的环境及人物描写,

体会其对表情达意的作用。

世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。

——郭沫若

猜读对联,走近诗人

草堂留后世,诗圣著千秋。——朱德

满眼河山,大地早非李唐有;

一腔君国,草堂犹是杜陵春。

——成都杜甫草堂对联

猜读对联,走近诗人

中国风

石壕吏

杜甫

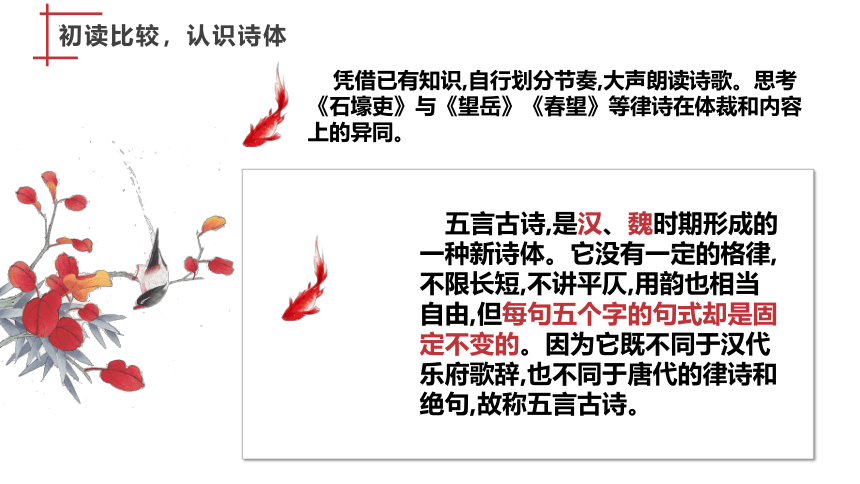

五言古诗,是汉、魏时期形成的一种新诗体。它没有一定的格律,不限长短,不讲平仄,用韵也相当自由,但每句五个字的句式却是固定不变的。因为它既不同于汉代乐府歌辞,也不同于唐代的律诗和绝句,故称五言古诗。

凭借已有知识,自行划分节奏,大声朗读诗歌。思考《石壕吏》与《望岳》《春望》等律诗在体裁和内容上的异同。

初读比较,认识诗体

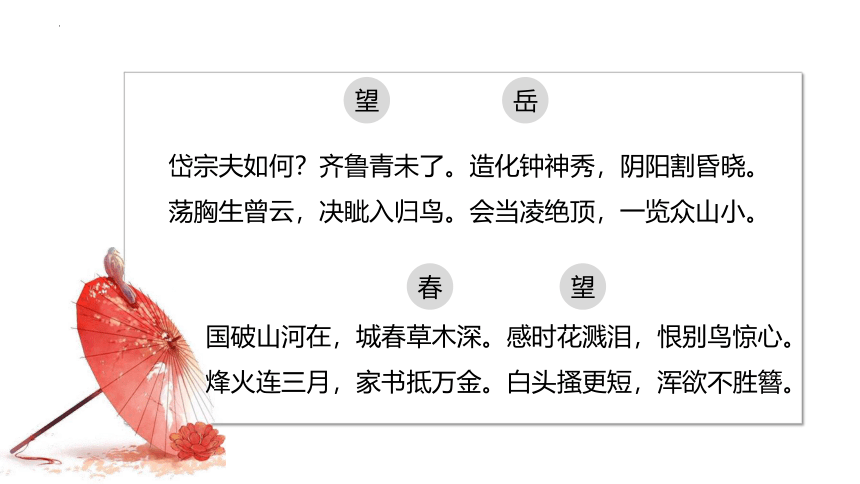

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

岳

春

望

望

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

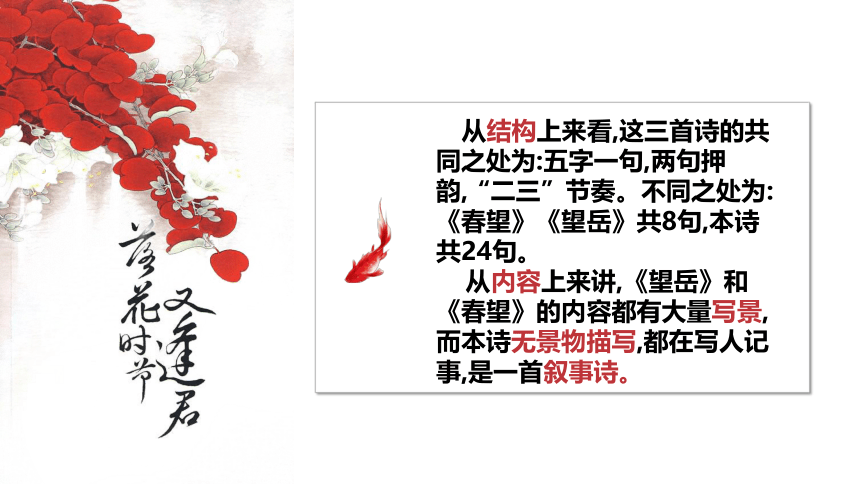

从结构上来看,这三首诗的共同之处为:五字一句,两句押

韵,“二三”节奏。不同之处为:《春望》《望岳》共8句,本诗共24句。

从内容上来讲,《望岳》和《春望》的内容都有大量写景,而本诗无景物描写,都在写人记事,是一首叙事诗。

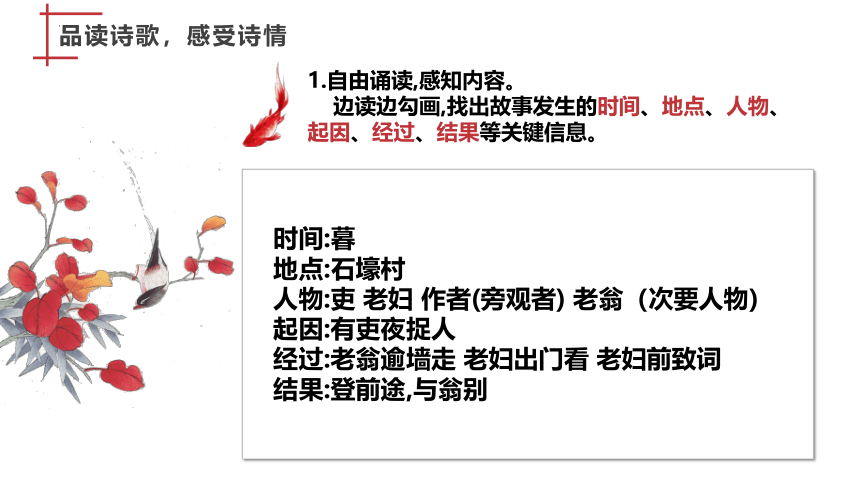

时间:暮

地点:石壕村

人物:吏 老妇 作者(旁观者) 老翁(次要人物)

起因:有吏夜捉人

经过:老翁逾墙走 老妇出门看 老妇前致词

结果:登前途,与翁别

1.自由诵读,感知内容。

边读边勾画,找出故事发生的时间、地点、人物、起因、经过、结果等关键信息。

品读诗歌,感受诗情

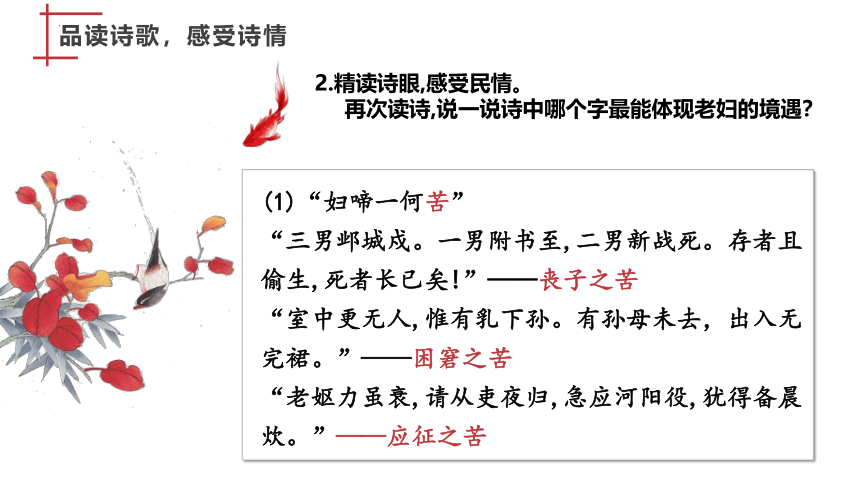

(1)“妇啼一何苦”

“三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!”——丧子之苦

“室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。”——困窘之苦

“老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。”——应征之苦

2.精读诗眼,感受民情。

再次读诗,说一说诗中哪个字最能体现老妇的境遇?

品读诗歌,感受诗情

汝家有男丁否

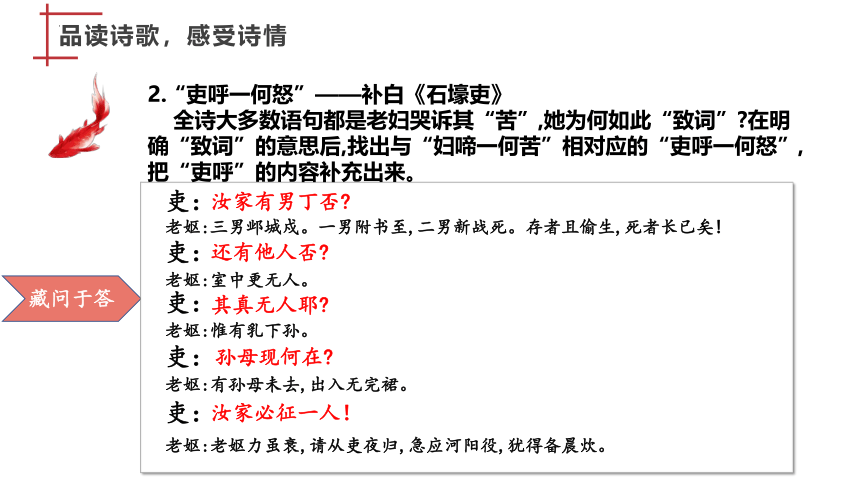

2.“吏呼一何怒”——补白《石壕吏》

全诗大多数语句都是老妇哭诉其“苦”,她为何如此“致词” 在明确“致词”的意思后,找出与“妇啼一何苦”相对应的“吏呼一何怒”,把“吏呼”的内容补充出来。

品读诗歌,感受诗情

吏:

吏:

吏:

吏:

吏:

汝家有男丁否

老妪:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

还有他人否

其真无人耶

孙母现何在

汝家必征一人!

老妪:室中更无人。

老妪:惟有乳下孙。

老妪:有孙母未去,出入无完裙。

老妪:老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

藏问于答

客行新安道,喧呼闻点兵。借问新安吏:“县小更无丁?”

“府帖(tiē)昨夜下,次选中男行。”“中男绝短小,何以守王城?”肥男有母送,瘦男独伶俜(pīng)。白水暮东流,青山犹哭声。“莫自使眼枯,收汝泪纵横。眼枯即见骨,天地终无情!我军取相州,日夕望其平。岂意贼难料,归军星散(sàn)营。就粮近故垒,练卒依旧京。掘壕不到水,牧马役亦轻。况乃王师顺,抚养甚分明。送行勿泣血,仆射如父兄。”

联读拓展,走进诗心

新

安

吏

作者走在新安县的大路上,听到新安吏在按户籍册点兵。作者问新安吏:“难道因新安县小,壮丁已抽完,才抓这些不成丁的青年?”新安吏回答“府帖昨夜才下达,并下令说没有壮丁就依次抽未成年男子。”作者又问“抽来的未成年男子实在太小了,如何能守住王城呢?”健壮的中男还有母亲相送,瘦小的由于父母在战乱中去世,就变得孤苦伶仃了。河水日夜向东流,青山还留着哭声呢!“不要让眼泪哭干,收住你们纵横的泪水。眼泪哭干了会露出头骨,但天地终归是无情的,不能改变这悲痛的安排。我们官军攻取相州,日夜盼望收复其地。可是贼心难料,致使官军溃败。我们就去原先营垒就食,练兵也依凭着洛阳。挖掘壕沟也不会深得见水,放牧军马的劳役也还算轻。何况朝廷官军是符合正义的,一切必然顺利,爱护战士一目了然。送行战士不要哭得那么悲伤,长官会像父兄一样关爱你们。

联读拓展,走进诗心

译

文

士卒何草草,筑城潼关道。大城铁不如,小城万丈余。借问潼关吏:“修关还(huán)备胡?”要(yāo)我下马行,为我指山隅(yú):“连云列战格,飞鸟不能逾。胡来但自守,岂复忧西都(dū)。丈人视要处,窄狭容单车。艰难奋长戟(jǐ),万古用一夫。”“哀哉桃林战,百万化为鱼。请嘱防关将,慎勿学哥舒!

联读拓展,走进诗心

潼

关

吏

士卒劳役是多么劳苦艰辛,在潼关要道筑城。大城比铁还要坚固,小城依山而筑,高达万丈。请问潼关吏:“你们重新修筑潼关是为了防御叛军吗?”潼关吏邀请我下马步行,为我指着山隅为我介绍情况:“那些防御工事高耸入云端,即使飞鸟也不能越逾。胡贼来犯只要据守即可,又何必担心西都长安呢。您看这个要害的地方,狭窄到只能一辆车子通过。在战事紧急时挥动兵器拒守,真是‘一夫当关万夫莫开”呀。”“令人哀痛的是桃林塞那一败仗,唐军死伤极多,惨死黄河。请嘱咐守关诸将领,千万别蹈哥舒翰仓促应战的覆辙。”

联读拓展,走进诗心

译

文

杜甫在诗中所表现的矛盾,其实源于当时社会本身的矛盾。在当时的背景下,民不聊生。一方面,安史叛军烧杀掳掠,对中原地区生产力和人民生活的破坏是空前的。另一方面,国难当头,唐朝统治者却昏庸无能,把战争造成的灾难全部推向人民,要钱要人,根本不顾人民死活。这两种矛盾,在当时的社会中尖锐地存在着。当时的人民虽然怨恨唐王朝,但终究咬紧牙关,含着眼泪,走上前线支持平叛战争,保卫自己的故土家园。

联读拓展,走进诗心

因此,杜甫的“三吏”既揭示战争背景下百姓的苦难,统治集团不顾人民死活,如《新安吏》中的“府帖昨夜下,次选中男行”“白水暮东流,青山犹哭声”,《潼关吏》中的“士卒何草草,筑城潼关道”“哀哉桃林战,百万化为鱼”等,又旗帜鲜明地肯定平叛战争,甚至对应征者加以劝慰和鼓励,如《新安吏》中的“况乃王师顺,抚养甚分明。送行勿泣血,仆射如父兄”,《潼关吏》中的“连云列战格,飞鸟不能逾。胡来但自守,岂复忧西都”等。

联读拓展,走进诗心

中国风

茅屋为秋风所破歌

杜甫

知人论世,引入课题

杜甫一生经过很多城市,但唯有在成都,他的生命与这座城市紧紧相连,这从他的某些名号中可窥一斑:西川杜工部、草堂先生、浣花老翁等。杜甫刚到成都几个月后便在《赠蜀僧闾丘师兄》一诗中写道:“我住锦官城。”诗中透露出的是一种归宿感。他快离开成都时,仍为草堂茅屋吟咏作诗,将其比作桃花源一般的去处:“茅屋还堪赋,桃源自可寻。”(《春日江村五首》)

杜甫在成都生活期间更是为我们留下了许许多多耳熟能详的诗句:“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。”“晓看红湿处,花重锦昌城。"“留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。”

“此心安处是吾乡”,成都给了漂泊的杜甫一个安稳的家。成都自然成为杜甫创作的一个丰收之地。他在成都居住了近四年,创作诗歌240余首。

知人论世,引入课题

熟读诗歌,体会古体

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转(zhuàn)沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷(qǐng)风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见(xiàn)此屋,吾庐独破受冻死亦足!

茅屋为(wéi)秋风所破歌

歌行体为古代诗歌体裁之一,是在汉魏六朝乐府诗的基础上建立起来的,为南朝宋鲍照所创。鲍照模拟和学习乐府,经过消化吸收和熔铸创造,不仅得其风神气骨,自创格调,而且发展了七言诗,创造了以七言体为主的歌行体。刘希夷的《待悲白头翁》与张若虚的《春江花月夜》的出现,是这种体裁正式形成的标志。

明代文学家徐师曾在《诗体明辨》中对“歌”“行”及“歌行”作了如下解释:“放情长言,杂而无方者曰歌;步骤驰骋,疏而不滞者曰行;兼之者曰歌行。”

歌行体

汝家有男丁否

1.体味秋风,感受悲凉

第一诗节从哪几个角度对“秋风”进行了描绘?

分节品读,渐入诗境

秋风

秋风之声:怒号

秋风之威:卷

秋风之效:飞、渡、洒、挂罥、飘转

正面描写

侧面描写

汝家有男丁否

2.还原破屋,体验凄冷

如果“秋风”是肇事者,那么,矛屋”就是受害者。在“怒号”的秋风中,“茅屋”又有怎样的经历

分节品读,渐入诗境

破

屋外:茅屋破败,群童欺我

屋内

布衾冷裂,雨脚如麻

愤怒、无奈

凄冷、哀伤

长夜沾湿,丧乱无眠

3.深解愿望,感悟襟怀

成都的这间茅屋是诗人多年漂泊后难得的安居之所,一朝被秋风无情吹破,茅草还被群童抱走,此时诗人会有怎样的感受呢 设身处地地想象自己遭遇这样的情形会有怎样的心理感受和愿望。在此基础上,请从最后一个诗节中找出表达诗人愿望的句子,将这一愿望与普通人的愿望作比较,说说自己的感受。

分节品读,渐入诗境

何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

洁白的桂布好似白雪,柔软的吴绵赛过轻云。桂布多么结实,吴绵多么松厚,做一件袍子穿,身上有余温。早晨披着坐,直至夜晚;夜晚盖着睡,又到早晨。谁知道在这最冷的寒冬腊月,全身竟暖得如在阳春。半夜里忽然有一些感想,抚摸着棉袍,起身逡巡。啊,男子汉看重的是救济天下,怎么能仅仅照顾自身!哪里有长达万里的大袍,把四方全都覆盖,无边无垠。个个都像我一样安稳温暖,天下再没有受寒挨冻的人。

对比阅读,诵诗升华

桂布白似雪,吴绵软于云。

布重绵且厚,为裘有余温。

朝拥坐至暮,夜覆眠达晨。

谁知严冬月,支体暖如春。

中夕忽有念,抚裘起逡巡。

丈夫贵兼济,岂独善一身。

安得万里裘,盖裹周四垠。

稳暖皆如我,天下无寒人。

新制布裘

白居易

洁白的桂布好似白雪,柔软的吴绵赛过轻云。桂布多么结实,吴绵多么松厚,做一件袍子穿,身上有余温。早晨披着坐,直至夜晚;夜晚盖着睡,又到早晨。谁知道在这最冷的寒冬腊月,全身竟暖得如在阳春。半夜里忽然有一些感想,抚摸着棉袍,起身逡巡。啊,男子汉看重的是救济天下,怎么能仅仅照顾自身!哪里有长达万里的大袍,把四方全都覆盖,无边无垠。个个都像我一样安稳温暖,天下再没有受寒挨冻的人。

洁白的桂布好似白雪,柔软的吴绵赛过轻云。桂布多么结实,吴绵多么松厚,做一件袍子穿,身上有余温。早晨披着坐,直至夜晚;夜晚盖着睡,又到早晨。谁知道在这最冷的寒冬腊月,全身竟暖得如在阳春。半夜里忽然有一些感想,抚摸着棉袍,起身逡巡。啊,男子汉看重的是救济天下,怎么能仅仅照顾自身!哪里有长达万里的大袍,把四方全都覆盖,无边无垠。个个都像我一样安稳温暖,天下再没有受寒挨冻的人。

对比阅读,诵诗升华

桂布白似雪,吴绵软于云。

布重绵且厚,为裘有余温。

朝拥坐至暮,夜覆眠达晨。

谁知严冬月,支体暖如春。

中夕忽有念,抚裘起逡巡。

丈夫贵兼济,岂独善一身。

安得万里裘,盖裹周四垠。

稳暖皆如我,天下无寒人。

新制布裘

白居易

关于此诗的创作时间,主要有两种说法:一说此诗约作于唐宪宗元和元年(806年),是年冬天,作者新制布裘,一时有感,写了这首关怀人民生活、表现政治抱负的诗;另一说此诗约作于元和六年(811年)至八年(813年)之间,当时作者为母守孝居渭河北岸的渭村,经常与劳动人民接近,严冬时,由自己过着舒适的生活而想到广大人民的无衣无食,产生同情而作此诗。

中国风

卖炭翁

白居易

订正字词,梳理故事

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗(niǎn)冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕(chì),回车叱(chì)牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将(jiāng)惜不得。半匹红绡一丈绫(líng),系(jì)向牛头充炭直。

卖炭翁

伐薪烧炭

主人公:

次要人物:

卖炭翁

黄衣使者白衫儿

长安卖炭

被迫贱卖

汝家有男丁否

请细读文本,梳理并分析《卖炭翁》对人物、环境的具体描写,从中体会民生疾苦,以及“苦宫市”(课文注释1)的社会揭露价值。

细读诗歌,感受民苦

人物

境遇:

面貌:

(命运苦)

两鬓苍苍,缺衣少食

心理:

烟尘满面,满手炭黑

天寒难耐,祈愿天寒

(劳作苦)

(身心苦)

汝家有男丁否

请细读文本,梳理并分析《卖炭翁》对人物、环境的具体描写,从中体会民生疾苦,以及“苦宫市”(课文注释1)的社会揭露价值。

细读诗歌,感受民苦

环境

时间:

(经历苦)

隆冬时节,半日奔波

地点:

冰雪泥泞,南北通城

(遭遇苦)

汝家有男丁否

请细读文本,梳理并分析《卖炭翁》对人物、环境的具体描写,从中体会民生疾苦,以及“苦宫市”(课文注释1)的社会揭露价值。

细读诗歌,感受民苦

遭遇

目的:

(贫穷之苦)

衣食之本,换得温饱

结果:

强取豪夺,无可奈何

(欺凌之苦)

此诗以个别事例来表现普遍状况,描写了一个烧木炭的老人谋生的困苦,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺人民的罪行给予了有力的鞭挞与抨击,讽刺了当时腐败的社会现实,表达了作者对下层劳动人民的深切同情,有很强的社会典型意义。全诗描写具体生动,历历如绘,结尾戛然而止,含蓄有力,在事物细节的选择上和人物心理的刻画上有独到之处。

此诗以个别事例来表现普遍状况,描写了一个烧木炭的老人谋生的困苦,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺人民的罪行给予了有力的鞭挞与抨击,讽刺了当时腐败的社会现实,表达了作者对下层劳动人民的深切同情,有很强的社会典型意义。全诗描写具体生动,历历如绘,结尾戛然而止,含蓄有力,在事物细节的选择上和人物心理的刻画上有独到之处。

结合背景,深化主旨

中国风

谢谢观看

单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本

中国风

唐诗三首

目 标

*反复朗读并背诵,体会三首古体

诗在句式、用韵等方面的特点。

*理解诗歌内容,感受诗中所描述

的社会现实,体会诗人的情怀。

*品味三首诗中的环境及人物描写,

体会其对表情达意的作用。

世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。

——郭沫若

猜读对联,走近诗人

草堂留后世,诗圣著千秋。——朱德

满眼河山,大地早非李唐有;

一腔君国,草堂犹是杜陵春。

——成都杜甫草堂对联

猜读对联,走近诗人

中国风

石壕吏

杜甫

五言古诗,是汉、魏时期形成的一种新诗体。它没有一定的格律,不限长短,不讲平仄,用韵也相当自由,但每句五个字的句式却是固定不变的。因为它既不同于汉代乐府歌辞,也不同于唐代的律诗和绝句,故称五言古诗。

凭借已有知识,自行划分节奏,大声朗读诗歌。思考《石壕吏》与《望岳》《春望》等律诗在体裁和内容上的异同。

初读比较,认识诗体

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

岳

春

望

望

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

从结构上来看,这三首诗的共同之处为:五字一句,两句押

韵,“二三”节奏。不同之处为:《春望》《望岳》共8句,本诗共24句。

从内容上来讲,《望岳》和《春望》的内容都有大量写景,而本诗无景物描写,都在写人记事,是一首叙事诗。

时间:暮

地点:石壕村

人物:吏 老妇 作者(旁观者) 老翁(次要人物)

起因:有吏夜捉人

经过:老翁逾墙走 老妇出门看 老妇前致词

结果:登前途,与翁别

1.自由诵读,感知内容。

边读边勾画,找出故事发生的时间、地点、人物、起因、经过、结果等关键信息。

品读诗歌,感受诗情

(1)“妇啼一何苦”

“三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!”——丧子之苦

“室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。”——困窘之苦

“老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。”——应征之苦

2.精读诗眼,感受民情。

再次读诗,说一说诗中哪个字最能体现老妇的境遇?

品读诗歌,感受诗情

汝家有男丁否

2.“吏呼一何怒”——补白《石壕吏》

全诗大多数语句都是老妇哭诉其“苦”,她为何如此“致词” 在明确“致词”的意思后,找出与“妇啼一何苦”相对应的“吏呼一何怒”,把“吏呼”的内容补充出来。

品读诗歌,感受诗情

吏:

吏:

吏:

吏:

吏:

汝家有男丁否

老妪:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

还有他人否

其真无人耶

孙母现何在

汝家必征一人!

老妪:室中更无人。

老妪:惟有乳下孙。

老妪:有孙母未去,出入无完裙。

老妪:老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

藏问于答

客行新安道,喧呼闻点兵。借问新安吏:“县小更无丁?”

“府帖(tiē)昨夜下,次选中男行。”“中男绝短小,何以守王城?”肥男有母送,瘦男独伶俜(pīng)。白水暮东流,青山犹哭声。“莫自使眼枯,收汝泪纵横。眼枯即见骨,天地终无情!我军取相州,日夕望其平。岂意贼难料,归军星散(sàn)营。就粮近故垒,练卒依旧京。掘壕不到水,牧马役亦轻。况乃王师顺,抚养甚分明。送行勿泣血,仆射如父兄。”

联读拓展,走进诗心

新

安

吏

作者走在新安县的大路上,听到新安吏在按户籍册点兵。作者问新安吏:“难道因新安县小,壮丁已抽完,才抓这些不成丁的青年?”新安吏回答“府帖昨夜才下达,并下令说没有壮丁就依次抽未成年男子。”作者又问“抽来的未成年男子实在太小了,如何能守住王城呢?”健壮的中男还有母亲相送,瘦小的由于父母在战乱中去世,就变得孤苦伶仃了。河水日夜向东流,青山还留着哭声呢!“不要让眼泪哭干,收住你们纵横的泪水。眼泪哭干了会露出头骨,但天地终归是无情的,不能改变这悲痛的安排。我们官军攻取相州,日夜盼望收复其地。可是贼心难料,致使官军溃败。我们就去原先营垒就食,练兵也依凭着洛阳。挖掘壕沟也不会深得见水,放牧军马的劳役也还算轻。何况朝廷官军是符合正义的,一切必然顺利,爱护战士一目了然。送行战士不要哭得那么悲伤,长官会像父兄一样关爱你们。

联读拓展,走进诗心

译

文

士卒何草草,筑城潼关道。大城铁不如,小城万丈余。借问潼关吏:“修关还(huán)备胡?”要(yāo)我下马行,为我指山隅(yú):“连云列战格,飞鸟不能逾。胡来但自守,岂复忧西都(dū)。丈人视要处,窄狭容单车。艰难奋长戟(jǐ),万古用一夫。”“哀哉桃林战,百万化为鱼。请嘱防关将,慎勿学哥舒!

联读拓展,走进诗心

潼

关

吏

士卒劳役是多么劳苦艰辛,在潼关要道筑城。大城比铁还要坚固,小城依山而筑,高达万丈。请问潼关吏:“你们重新修筑潼关是为了防御叛军吗?”潼关吏邀请我下马步行,为我指着山隅为我介绍情况:“那些防御工事高耸入云端,即使飞鸟也不能越逾。胡贼来犯只要据守即可,又何必担心西都长安呢。您看这个要害的地方,狭窄到只能一辆车子通过。在战事紧急时挥动兵器拒守,真是‘一夫当关万夫莫开”呀。”“令人哀痛的是桃林塞那一败仗,唐军死伤极多,惨死黄河。请嘱咐守关诸将领,千万别蹈哥舒翰仓促应战的覆辙。”

联读拓展,走进诗心

译

文

杜甫在诗中所表现的矛盾,其实源于当时社会本身的矛盾。在当时的背景下,民不聊生。一方面,安史叛军烧杀掳掠,对中原地区生产力和人民生活的破坏是空前的。另一方面,国难当头,唐朝统治者却昏庸无能,把战争造成的灾难全部推向人民,要钱要人,根本不顾人民死活。这两种矛盾,在当时的社会中尖锐地存在着。当时的人民虽然怨恨唐王朝,但终究咬紧牙关,含着眼泪,走上前线支持平叛战争,保卫自己的故土家园。

联读拓展,走进诗心

因此,杜甫的“三吏”既揭示战争背景下百姓的苦难,统治集团不顾人民死活,如《新安吏》中的“府帖昨夜下,次选中男行”“白水暮东流,青山犹哭声”,《潼关吏》中的“士卒何草草,筑城潼关道”“哀哉桃林战,百万化为鱼”等,又旗帜鲜明地肯定平叛战争,甚至对应征者加以劝慰和鼓励,如《新安吏》中的“况乃王师顺,抚养甚分明。送行勿泣血,仆射如父兄”,《潼关吏》中的“连云列战格,飞鸟不能逾。胡来但自守,岂复忧西都”等。

联读拓展,走进诗心

中国风

茅屋为秋风所破歌

杜甫

知人论世,引入课题

杜甫一生经过很多城市,但唯有在成都,他的生命与这座城市紧紧相连,这从他的某些名号中可窥一斑:西川杜工部、草堂先生、浣花老翁等。杜甫刚到成都几个月后便在《赠蜀僧闾丘师兄》一诗中写道:“我住锦官城。”诗中透露出的是一种归宿感。他快离开成都时,仍为草堂茅屋吟咏作诗,将其比作桃花源一般的去处:“茅屋还堪赋,桃源自可寻。”(《春日江村五首》)

杜甫在成都生活期间更是为我们留下了许许多多耳熟能详的诗句:“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。”“晓看红湿处,花重锦昌城。"“留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。”

“此心安处是吾乡”,成都给了漂泊的杜甫一个安稳的家。成都自然成为杜甫创作的一个丰收之地。他在成都居住了近四年,创作诗歌240余首。

知人论世,引入课题

熟读诗歌,体会古体

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转(zhuàn)沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷(qǐng)风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见(xiàn)此屋,吾庐独破受冻死亦足!

茅屋为(wéi)秋风所破歌

歌行体为古代诗歌体裁之一,是在汉魏六朝乐府诗的基础上建立起来的,为南朝宋鲍照所创。鲍照模拟和学习乐府,经过消化吸收和熔铸创造,不仅得其风神气骨,自创格调,而且发展了七言诗,创造了以七言体为主的歌行体。刘希夷的《待悲白头翁》与张若虚的《春江花月夜》的出现,是这种体裁正式形成的标志。

明代文学家徐师曾在《诗体明辨》中对“歌”“行”及“歌行”作了如下解释:“放情长言,杂而无方者曰歌;步骤驰骋,疏而不滞者曰行;兼之者曰歌行。”

歌行体

汝家有男丁否

1.体味秋风,感受悲凉

第一诗节从哪几个角度对“秋风”进行了描绘?

分节品读,渐入诗境

秋风

秋风之声:怒号

秋风之威:卷

秋风之效:飞、渡、洒、挂罥、飘转

正面描写

侧面描写

汝家有男丁否

2.还原破屋,体验凄冷

如果“秋风”是肇事者,那么,矛屋”就是受害者。在“怒号”的秋风中,“茅屋”又有怎样的经历

分节品读,渐入诗境

破

屋外:茅屋破败,群童欺我

屋内

布衾冷裂,雨脚如麻

愤怒、无奈

凄冷、哀伤

长夜沾湿,丧乱无眠

3.深解愿望,感悟襟怀

成都的这间茅屋是诗人多年漂泊后难得的安居之所,一朝被秋风无情吹破,茅草还被群童抱走,此时诗人会有怎样的感受呢 设身处地地想象自己遭遇这样的情形会有怎样的心理感受和愿望。在此基础上,请从最后一个诗节中找出表达诗人愿望的句子,将这一愿望与普通人的愿望作比较,说说自己的感受。

分节品读,渐入诗境

何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

洁白的桂布好似白雪,柔软的吴绵赛过轻云。桂布多么结实,吴绵多么松厚,做一件袍子穿,身上有余温。早晨披着坐,直至夜晚;夜晚盖着睡,又到早晨。谁知道在这最冷的寒冬腊月,全身竟暖得如在阳春。半夜里忽然有一些感想,抚摸着棉袍,起身逡巡。啊,男子汉看重的是救济天下,怎么能仅仅照顾自身!哪里有长达万里的大袍,把四方全都覆盖,无边无垠。个个都像我一样安稳温暖,天下再没有受寒挨冻的人。

对比阅读,诵诗升华

桂布白似雪,吴绵软于云。

布重绵且厚,为裘有余温。

朝拥坐至暮,夜覆眠达晨。

谁知严冬月,支体暖如春。

中夕忽有念,抚裘起逡巡。

丈夫贵兼济,岂独善一身。

安得万里裘,盖裹周四垠。

稳暖皆如我,天下无寒人。

新制布裘

白居易

洁白的桂布好似白雪,柔软的吴绵赛过轻云。桂布多么结实,吴绵多么松厚,做一件袍子穿,身上有余温。早晨披着坐,直至夜晚;夜晚盖着睡,又到早晨。谁知道在这最冷的寒冬腊月,全身竟暖得如在阳春。半夜里忽然有一些感想,抚摸着棉袍,起身逡巡。啊,男子汉看重的是救济天下,怎么能仅仅照顾自身!哪里有长达万里的大袍,把四方全都覆盖,无边无垠。个个都像我一样安稳温暖,天下再没有受寒挨冻的人。

洁白的桂布好似白雪,柔软的吴绵赛过轻云。桂布多么结实,吴绵多么松厚,做一件袍子穿,身上有余温。早晨披着坐,直至夜晚;夜晚盖着睡,又到早晨。谁知道在这最冷的寒冬腊月,全身竟暖得如在阳春。半夜里忽然有一些感想,抚摸着棉袍,起身逡巡。啊,男子汉看重的是救济天下,怎么能仅仅照顾自身!哪里有长达万里的大袍,把四方全都覆盖,无边无垠。个个都像我一样安稳温暖,天下再没有受寒挨冻的人。

对比阅读,诵诗升华

桂布白似雪,吴绵软于云。

布重绵且厚,为裘有余温。

朝拥坐至暮,夜覆眠达晨。

谁知严冬月,支体暖如春。

中夕忽有念,抚裘起逡巡。

丈夫贵兼济,岂独善一身。

安得万里裘,盖裹周四垠。

稳暖皆如我,天下无寒人。

新制布裘

白居易

关于此诗的创作时间,主要有两种说法:一说此诗约作于唐宪宗元和元年(806年),是年冬天,作者新制布裘,一时有感,写了这首关怀人民生活、表现政治抱负的诗;另一说此诗约作于元和六年(811年)至八年(813年)之间,当时作者为母守孝居渭河北岸的渭村,经常与劳动人民接近,严冬时,由自己过着舒适的生活而想到广大人民的无衣无食,产生同情而作此诗。

中国风

卖炭翁

白居易

订正字词,梳理故事

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗(niǎn)冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕(chì),回车叱(chì)牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将(jiāng)惜不得。半匹红绡一丈绫(líng),系(jì)向牛头充炭直。

卖炭翁

伐薪烧炭

主人公:

次要人物:

卖炭翁

黄衣使者白衫儿

长安卖炭

被迫贱卖

汝家有男丁否

请细读文本,梳理并分析《卖炭翁》对人物、环境的具体描写,从中体会民生疾苦,以及“苦宫市”(课文注释1)的社会揭露价值。

细读诗歌,感受民苦

人物

境遇:

面貌:

(命运苦)

两鬓苍苍,缺衣少食

心理:

烟尘满面,满手炭黑

天寒难耐,祈愿天寒

(劳作苦)

(身心苦)

汝家有男丁否

请细读文本,梳理并分析《卖炭翁》对人物、环境的具体描写,从中体会民生疾苦,以及“苦宫市”(课文注释1)的社会揭露价值。

细读诗歌,感受民苦

环境

时间:

(经历苦)

隆冬时节,半日奔波

地点:

冰雪泥泞,南北通城

(遭遇苦)

汝家有男丁否

请细读文本,梳理并分析《卖炭翁》对人物、环境的具体描写,从中体会民生疾苦,以及“苦宫市”(课文注释1)的社会揭露价值。

细读诗歌,感受民苦

遭遇

目的:

(贫穷之苦)

衣食之本,换得温饱

结果:

强取豪夺,无可奈何

(欺凌之苦)

此诗以个别事例来表现普遍状况,描写了一个烧木炭的老人谋生的困苦,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺人民的罪行给予了有力的鞭挞与抨击,讽刺了当时腐败的社会现实,表达了作者对下层劳动人民的深切同情,有很强的社会典型意义。全诗描写具体生动,历历如绘,结尾戛然而止,含蓄有力,在事物细节的选择上和人物心理的刻画上有独到之处。

此诗以个别事例来表现普遍状况,描写了一个烧木炭的老人谋生的困苦,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺人民的罪行给予了有力的鞭挞与抨击,讽刺了当时腐败的社会现实,表达了作者对下层劳动人民的深切同情,有很强的社会典型意义。全诗描写具体生动,历历如绘,结尾戛然而止,含蓄有力,在事物细节的选择上和人物心理的刻画上有独到之处。

结合背景,深化主旨

中国风

谢谢观看

单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读