狭路相逢“变”者胜课件(52张PPT)

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

狭路相逢“变”者胜

—统编教材“课时少与教学内容多”矛盾的应对策略

新课程

将面临的一大挑战?

“教学内容多课时少”

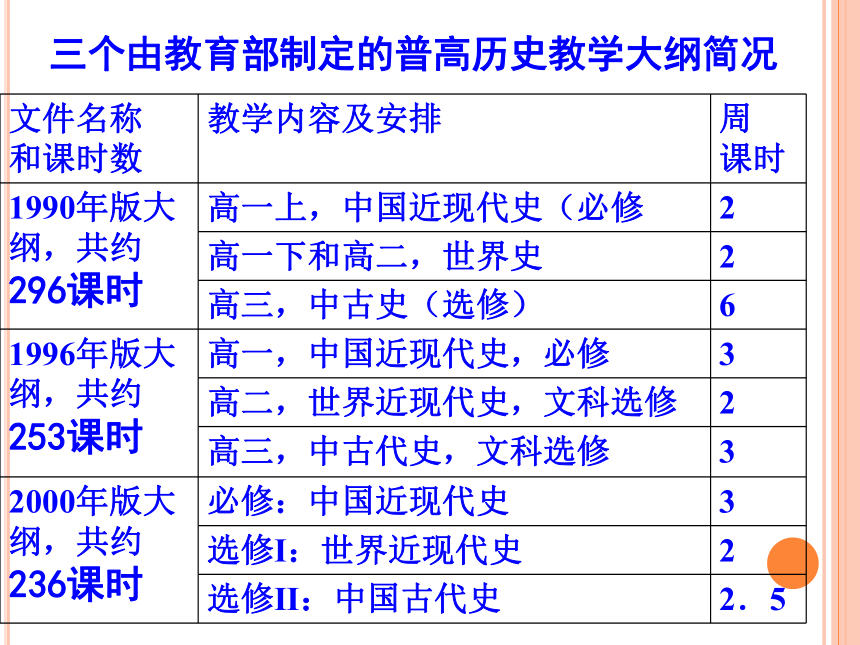

文件名称 和课时数 教学内容及安排 周

课时

1990年版大 纲,共约 296课时 高一上,中国近现代史(必修 2

高一下和高二,世界史 2

高三,中古史(选修) 6

1996年版大 纲,共约 253课时 高一,中国近现代史,必修 3

高二,世界近现代史,文科选修 2

高三,中古代史,文科选修 3

2000年版大 纲,共约 236课时 必修:中国近现代史 3

选修Ⅰ:世界近现代史 2

选修Ⅱ:中国古代史 2.5

三个由教育部制定的普高历史教学大纲简况

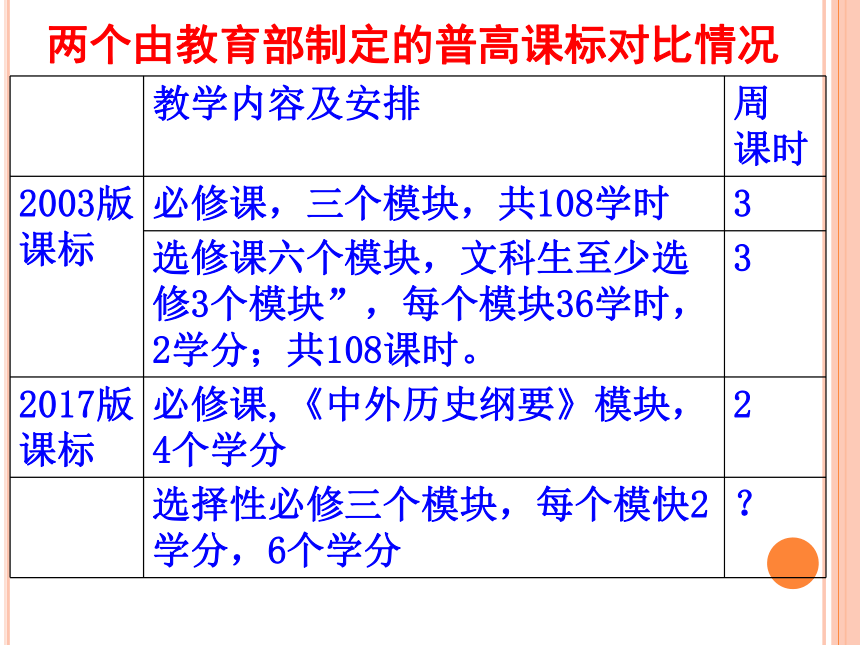

教学内容及安排 周

课时

2003版课标 必修课,三个模块,共108学时 3

选修课六个模块,文科生至少选修3个模块”,每个模块36学时,2学分;共108课时。 3

2017版课标 必修课,《中外历史纲要》模块,4个学分 2

选择性必修三个模块,每个模快2学分,6个学分 ?

两个由教育部制定的普高课标对比情况

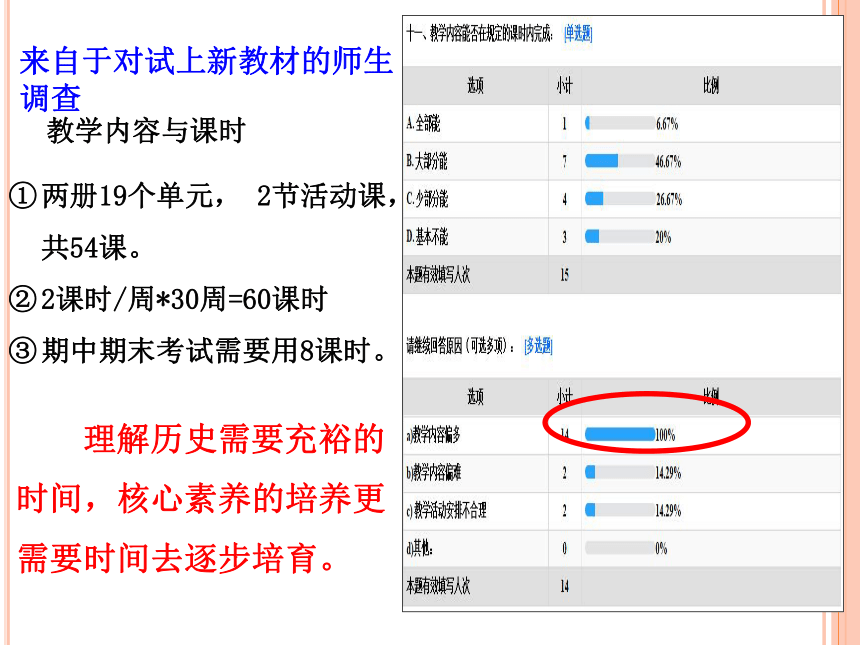

教学内容与课时

来自于对试上新教材的师生调查

两册19个单元, 2节活动课,共54课。

2课时/周*30周=60课时

期中期末考试需要用8课时。

理解历史需要充裕的时间,核心素养的培养更需要时间去逐步培育。

一、正确的教材观和新的知识观:

认识与破解“内容多课时少”矛盾的基本前提

二、课时灵魂:

决定教材取舍并实现知识结构化的关键依据

三、教学工具:

创造性地发挥其取舍并实现知识结构化方面的功能

如何破解部编高中历史教科书“内容多课时少”这一矛盾?

新课程下我们应该具有怎样的教材观?

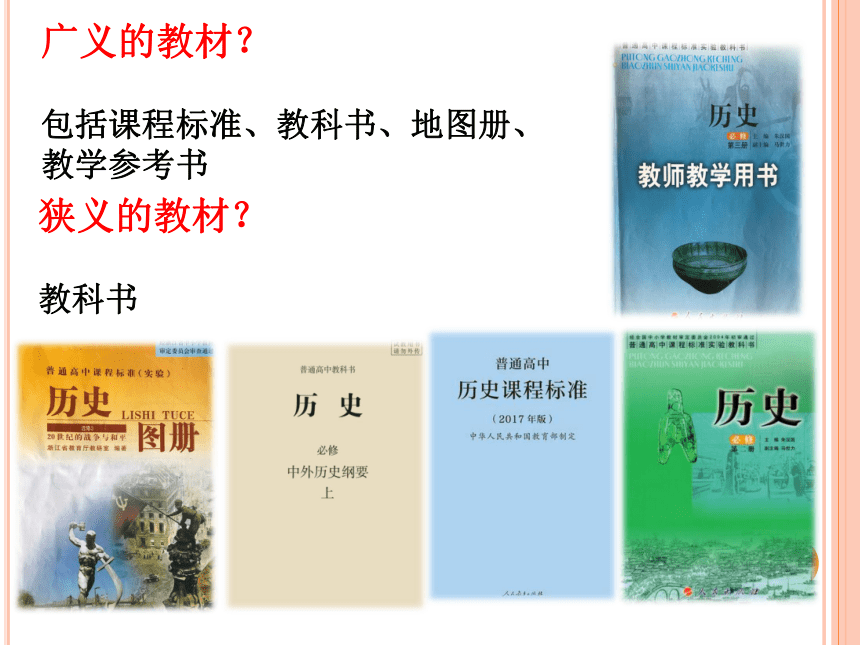

广义的教材?

包括课程标准、教科书、地图册、教学参考书

狭义的教材?

教科书

正文

部分

辅助

系统

前言、目录、导语、

学习建议、课前提示

导学系统

阐释系统

巩固系统

资料卡片、知识链接、史学争鸣、图表等

学习思考、自我测评、材料阅读与思考等

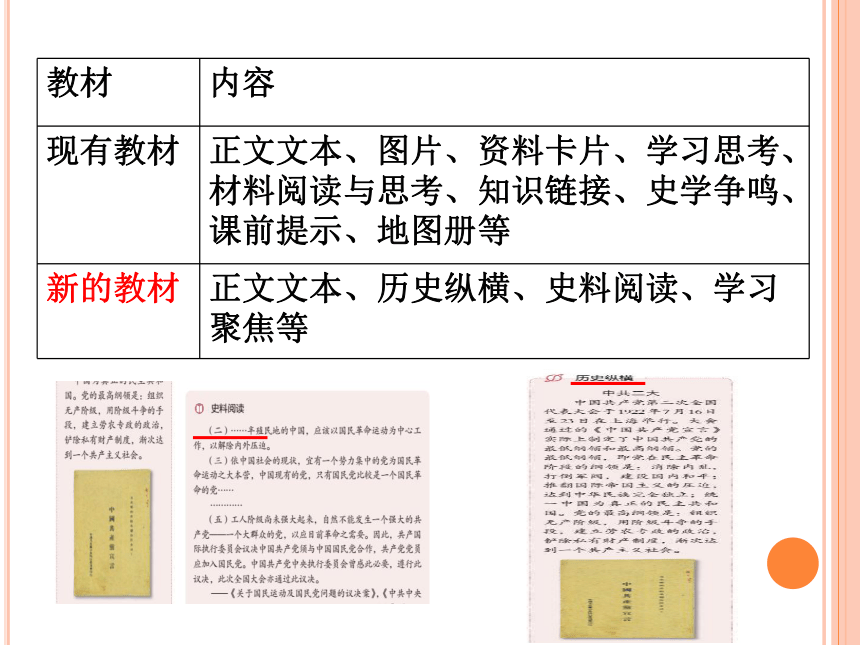

现有教材

教材 内容

现有教材 正文文本、图片、资料卡片、学习思考、材料阅读与思考、知识链接、史学争鸣、课前提示、地图册等

新的教材 正文文本、历史纵横、史料阅读、学习聚焦等

历史教材不是历史的全部,而是一种主要的教学资源,没有必要被束缚手脚”,为了更好地完成主题教学,需要教师在现有教材的基础上重新进行内容整合,历史教师应创造性地使用教材”整合教材,适当取舍。

——叶小兵教授

我的“教材观”

肢解教材 脱离教材 边缘化教材

神圣化教材

教材内容教好 教材任务落实好

教材问题解决好

教材是最基本和最重要的课程资源

充分地挖掘教材资源,教好教材

必要时进行补充拓展和大胆地创新和整合

用教材教

创新教材

我的“教材观”

新课程下我们又应该具有怎样的知识观?

我们应当具备怎样的知识观?(如何对待知识点)

知

识

高频

考点

低频

考点

核心知识

强有力知识

最有价值知识

什么知识最有价值 一致的答案就是科学。这是从所有各方面得来的结论。为了直接保全自己或是维护生命和健康,最重要的知识是科学。为了那个叫做谋生的间接保全自己,有最大价值的知识是科学。为了正当地完成父母的职责,正确指导的是科学。为了解释过去和现在的国家生活,使每个公民能合理地调节他的行为所必需的不可缺少的钥匙是科学……

——赫伯特·斯宾塞(1820-1903)

核心知识是美国语言学家赫什倡导的“核心知识课程改革”中的一个概念,指那些“从大量知识中选择的、能保存西方文明基本传统的、永恒的持久的知识”;“核心知识”也是“核心知识系统”概念的一部分;核心知识是学生必须掌握的具体内容成分,是达成良好教育的基础。

核心知识是根据课程标准编选的,符合课程目标要求的最有价值的、最基础的、最中心的知识。

英国课程社会学者麦克·杨2009年以来提出了“强有力的知识”的概念,并明确“强有力的知识”的三个标准:

▲它区别于日常生活经验中获取的普通知识,有将学生带出自身经验范围的能力;

▲它区别于碎片化的孤立知识,是系统化的概念体系;

▲它区别于边界模糊的生活知识,以具有较强区分性的不同专业为特征。

看来知识的问题关键不是多少的问题,而是结构的问题;不是教多少的问题,而是怎么教的问题。

袁振国:信息时代下,什么知识最有价值?

知识是课程研究最为核心的问题,课程改革也伴随着对知识价值、知识观的不同理解而推动展开。

靳玉乐:高中课程改革的知识论检讨

知识结构化

作为历史教师应当明确,普通高中开设历史课程的根本目的并不是要让学生较为系统地掌握古今中外的历史知识,更不是为了培养历史学家,而是因为“历史学……在传承人类文明的共同遗产、提高公民文化素质等方面起着不可替代的重要作用”,是要借助这门课程的实施,培育学生的“唯物史观”“家国情怀”等学科核心素养。显而易见,这正是国家层面基于新知识观、同时也是基于我国基础教育的现实需要而作出的一个重大决断。

—《如何破解高中历史教材“内容多课时少”的矛盾?》

从着重考虑让学生掌握系统的知识转变为 围绕培育学生的学科核心素养这一根本任务,选择相关知识点并结构化地组织和推进教学。

人大复印资料《中学历史、地理教与学》2020年第5期全文转载

学科知识与学科核心素养的关系,有如砖石木料与高楼大厦。知识作为历史学科基础性的建构材料,重要性不言而喻。素养不是知识,但知识的积累、识记、迁移与运用则是素养的表现。没有一定的历史知识作基础,时空观念、史料实证、历史解释等核心素养就是无源之水,无本之木素养也无从培育、发展与体现。但必须指出,新课标理念下历史知识的考查并不是或者说并不主要是以检测历史知识积累程度与广度为目的。

知识考查应以素养为中心,以素养为彰显度,以素养为最终归宿。

—徐蓝主编《普通高中课程标准(2017年版)教师指导一历史》

第17课

国家出路的探索和列强侵华的加剧

教科书名称 版本 本课主要知识点 章节数与课时数 页数

《中外历史纲要》 (试教本) 2018 太平天国运动、 洋务运动 左宗棠收复新疆、 中法战争 甲午中日战争、 反割台斗争 瓜分中国的狂潮、 美国门户开放政策 一节 1课时 7

《普通高中课程 标准实验教科书》 (人民版) 2009 散布于必修三 册的五节课中 5课时 11

《中国近代现代史》 (必修)上册 2003 两章七节 7-8课时 26

《中国近代现代史》 (必修)上册 1992 三章六节 6课时 32

新旧三种教材中知识点、课时数对照简表

一、正确的教材观和新知识观:认识与破解“内容多课时少”矛盾的基本前提

教材

共四目

学案

地图

《寻求国家出路的探索与列强侵华 》一课涉及的知识点 1 太平天国运动

2 洋务运动

3 左宗棠收复新疆

4

5 甲午中日战争

6 反割台斗争

7 瓜分中国的狂潮

8 美国门户开放政策

中法战争

核心知识:太平天国运动、洋务运动和甲午中日战争

二 、课魂

决定教材取舍并实现知识结构化的关键依据

一节好的历史课,应当有故事(细节)的渲染,有学习方法的渗透,有灵魂的烛照。简言之,是应当有趣、有法与有味。

——省历史特级教师 戴加平

课魂

何谓 “课魂 ”?即一节课的灵魂 ,是蕴涵在历史事件中的核心价值,是课堂教学的“神”,历史教学也应该像散文那样 “形散而神不散 ”, 不管采用何种教学模式,都要始终围绕 “ 神 ”即“ 课魂” 服务 。

——江苏省特级教师 、正高级教师 周明

什么是课魂?

课标

学术

动态

教材

学情

重点难点

核心素养和知识结构化

课魂

课魂的确立

认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所做的努力及存在的局限性。从课程标准的关键词看,其重点是:认识影响、理解性质和意义、认识所做的努力及局限性。由此可见,课程标准对教学的要求主要定位于学生对历史问题的认识。这使我们明确了教学的任务和重点,将教学的思路和指向聚焦于学生如何建构自己对历史的认识,以及在学生认识历史的过程中涵育其学科核心素养。

——徐峰《统编版教科书教学设计的三个关键》

课程标准

人大复印资料《中学历史、地理教与学》2020年第4期全文转载

学情

初中学习主要从宏观角度入手,强调历史知识的时序性和系统性,要求学生掌握基本史实,对历史发展规律形成初步认识,对学科核心素养的培养尚处于起步阶段。高中教学应当致力于对知识结构的宏观把握及重要知识点内在逻辑的理解。同时在掌握历史学习的方法、培育学科核心素养等方面需要进一步提高。

学术动态

课标

学术

动态

教材

学情

重点难点

核心素养和知识结构化

课魂

课魂的确立

跨越近代之河

本课的课魂为“跨越近代化之河”,以此揭示近代的中西方之间横亘着一条“近代化之河”,中国反侵略斗争失败的根源在于中西方之间近代化的巨大差距,而中国人民反抗侵略与挽救危局的努力都蕴含着跨越“近代化之河”的积极尝试,这些历经坎坷的探索与努力虽屡遭挫折,却推动着近代中国步履蹒跚地朝着近代化的方向迈出一步又一步。这样的课魂设计既能满足多方需求,又能起到良好的育人效果。

三、教学工具:创造性地发挥其取舍并实现知识结构化方面的功能

学案

板书

地图

是教师为了实现一定的教学目标,根据学生的已有知识或经验,针对学生学习过程中将要产生或可能产生的困惑,将教材知识转换成为层次鲜明、具有系统性的一连串的教学问题;是一组有中心、有序列、相对独立而又相互关联的问题。在课堂教学中提倡“问题链”教学已成为当代课堂教学改革的重要特征之一。

——华中师范大学王后雄教授

什么是问题链?

历史学科的问题链教学研究主要聚焦两个方面。一是问题链教学的主客体研究。问题链设计的主体是历史教师,其运用客体是学生,即问题链是教师提升历史教学有效性的一种教学方法:意在对学生的学习过程与思维状态形成较强的导向,促进对历史知识的理解,发展学生的学科核心素养。二是问题链教学的问题研究。从问题的来源看有三,一是对教材知识的梳理或转换,二是对教学材料的研读与解释;三是学生学习过程中可能会产生的疑惑。

问题1:胡林翼因何而死,说明了什么问题?

——说明胡林翼等人已经认识到太平天国不足为患,西方列强才是心腹大患。中西方综合国力的巨大差距如同横亘着一条宽广的“近代化之河”,难以跨越。

问题2:李鸿章想做什么事?他的最得意之作是什么?

——学习外国技术,开展洋务运动,制造坚船利炮,以跨越“近代化之河”;北洋舰队是其最得意之作。

问题3:洋务运动的实际效果如何?

——“跨越近代化之河”的实践努力成效显著,影响深远。但随着北洋舰队的全军覆没,“过河”失败。

问题4:谈谈你对洋务运动失败的认识与改进之道。

——认识:洋务运动的失败证明了改进武器和技术,确实是近代化必不可少的内容,但远远不够。

——改进之道:改变腐朽的专制制度,实现全面的近代化,才是解决晚清危局的根本“过河”之途。

一组问题链

寻求国家出路的探索

列强侵略的加剧

近

代

化

之

河

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

中

北洋舰队覆灭

上海轮船招商局

安庆内军械所

资政新篇

天朝田亩制度

海国图志

地主

农民

鸦片战争

1840-1842

1895

1873

1861

1859

1853

1842

第二次鸦片战争

新疆危机

中法战争

甲午中日战争

瓜分狂潮

1856-1860

1864-1878

1883-1885

1894-1895

1898

门户开放

洋务运动

太平天国

改朝

改制

改器

改技

改器

地主

板书设计

?

?

西

。

1899

太平天国运动

过程

失败:1864年天京城破

爆发:1851年金田起义

建都:1853年定都天京

全盛:1855年西征北伐

转折:1856年天京变乱

纲领

《天朝田亩制

度》

失败原因

湘军、淮军的崛起

《资政新篇》

内部争权夺利

清政府雇佣洋枪队

意义

打击清朝统治

权力下移

地方崛起

重创:1861年安庆失守

从几次重大的边疆危机,看看洋务运动的实际效果如何?

阿古柏入侵新疆

甲午战争

中法战争

西北

西南

1894-1895年甲午战争

1864年阿古柏入侵新疆

1883年中法战争爆发

东北

1878年左宗棠收复新疆

1884年新疆建省

1884年马尾海战失利

1885年镇南关大捷

《越南条约》法占越南

台湾建省

爆发(1894.7)

关键(1894.9)

战败

海上

陆地

丰岛海战

牙山之战

黄海海战

平壤之战

威海之战1895.2

辽东之战1894.11

方形舷窗

查找文献(造船图纸),只有“致远号” 和“靖远号”采用方形舷窗,而“靖远号”沉没于威海。

确认“丹东一号”为“致远号”的证据二

二重证据法:考古与文献相印证

五四运动

与中国共产党的诞生

戴加平省名师工作室

桐乡市高级中学 郑婷婷

2019.10.15 金华外国语学校

时间轴

地图

学案

“教材内容的取舍”之“旧工具的新运用

表格:分层次地处理相关知识点的有效工具。

1.识记层面:五四运动的过程

“教材内容的取舍”之“旧工具的新运用”

2.理解与运用知识层面

(1)从代表们的年龄角度能够看出什么特点?

(2)从他们的求学、从教经历看,这群人是一个怎样的群体?

(3)是什么共同的目标和力量让这群人汇集在一起开会?

二、表格:分层次地处理相关知识点的有效工具。

“教材内容的取舍”之“旧工具的新运用”

学案:功能有待继续开发的自主学习工具。

一、正确的教材观和新的知识观:

认识与破解“内容多课时少”矛盾的基本前提

二、课时灵魂:

决定教材取舍并实现知识结构化的关键依据

三、教学工具:

创造性地发挥其取舍并实现知识结构化方面的功能

如何破解部编高中历史教科书“内容多课时少”这一矛盾?

小结

狭路相逢“变”者胜

—统编教材“课时少与教学内容多”矛盾的应对策略

新课程

将面临的一大挑战?

“教学内容多课时少”

文件名称 和课时数 教学内容及安排 周

课时

1990年版大 纲,共约 296课时 高一上,中国近现代史(必修 2

高一下和高二,世界史 2

高三,中古史(选修) 6

1996年版大 纲,共约 253课时 高一,中国近现代史,必修 3

高二,世界近现代史,文科选修 2

高三,中古代史,文科选修 3

2000年版大 纲,共约 236课时 必修:中国近现代史 3

选修Ⅰ:世界近现代史 2

选修Ⅱ:中国古代史 2.5

三个由教育部制定的普高历史教学大纲简况

教学内容及安排 周

课时

2003版课标 必修课,三个模块,共108学时 3

选修课六个模块,文科生至少选修3个模块”,每个模块36学时,2学分;共108课时。 3

2017版课标 必修课,《中外历史纲要》模块,4个学分 2

选择性必修三个模块,每个模快2学分,6个学分 ?

两个由教育部制定的普高课标对比情况

教学内容与课时

来自于对试上新教材的师生调查

两册19个单元, 2节活动课,共54课。

2课时/周*30周=60课时

期中期末考试需要用8课时。

理解历史需要充裕的时间,核心素养的培养更需要时间去逐步培育。

一、正确的教材观和新的知识观:

认识与破解“内容多课时少”矛盾的基本前提

二、课时灵魂:

决定教材取舍并实现知识结构化的关键依据

三、教学工具:

创造性地发挥其取舍并实现知识结构化方面的功能

如何破解部编高中历史教科书“内容多课时少”这一矛盾?

新课程下我们应该具有怎样的教材观?

广义的教材?

包括课程标准、教科书、地图册、教学参考书

狭义的教材?

教科书

正文

部分

辅助

系统

前言、目录、导语、

学习建议、课前提示

导学系统

阐释系统

巩固系统

资料卡片、知识链接、史学争鸣、图表等

学习思考、自我测评、材料阅读与思考等

现有教材

教材 内容

现有教材 正文文本、图片、资料卡片、学习思考、材料阅读与思考、知识链接、史学争鸣、课前提示、地图册等

新的教材 正文文本、历史纵横、史料阅读、学习聚焦等

历史教材不是历史的全部,而是一种主要的教学资源,没有必要被束缚手脚”,为了更好地完成主题教学,需要教师在现有教材的基础上重新进行内容整合,历史教师应创造性地使用教材”整合教材,适当取舍。

——叶小兵教授

我的“教材观”

肢解教材 脱离教材 边缘化教材

神圣化教材

教材内容教好 教材任务落实好

教材问题解决好

教材是最基本和最重要的课程资源

充分地挖掘教材资源,教好教材

必要时进行补充拓展和大胆地创新和整合

用教材教

创新教材

我的“教材观”

新课程下我们又应该具有怎样的知识观?

我们应当具备怎样的知识观?(如何对待知识点)

知

识

高频

考点

低频

考点

核心知识

强有力知识

最有价值知识

什么知识最有价值 一致的答案就是科学。这是从所有各方面得来的结论。为了直接保全自己或是维护生命和健康,最重要的知识是科学。为了那个叫做谋生的间接保全自己,有最大价值的知识是科学。为了正当地完成父母的职责,正确指导的是科学。为了解释过去和现在的国家生活,使每个公民能合理地调节他的行为所必需的不可缺少的钥匙是科学……

——赫伯特·斯宾塞(1820-1903)

核心知识是美国语言学家赫什倡导的“核心知识课程改革”中的一个概念,指那些“从大量知识中选择的、能保存西方文明基本传统的、永恒的持久的知识”;“核心知识”也是“核心知识系统”概念的一部分;核心知识是学生必须掌握的具体内容成分,是达成良好教育的基础。

核心知识是根据课程标准编选的,符合课程目标要求的最有价值的、最基础的、最中心的知识。

英国课程社会学者麦克·杨2009年以来提出了“强有力的知识”的概念,并明确“强有力的知识”的三个标准:

▲它区别于日常生活经验中获取的普通知识,有将学生带出自身经验范围的能力;

▲它区别于碎片化的孤立知识,是系统化的概念体系;

▲它区别于边界模糊的生活知识,以具有较强区分性的不同专业为特征。

看来知识的问题关键不是多少的问题,而是结构的问题;不是教多少的问题,而是怎么教的问题。

袁振国:信息时代下,什么知识最有价值?

知识是课程研究最为核心的问题,课程改革也伴随着对知识价值、知识观的不同理解而推动展开。

靳玉乐:高中课程改革的知识论检讨

知识结构化

作为历史教师应当明确,普通高中开设历史课程的根本目的并不是要让学生较为系统地掌握古今中外的历史知识,更不是为了培养历史学家,而是因为“历史学……在传承人类文明的共同遗产、提高公民文化素质等方面起着不可替代的重要作用”,是要借助这门课程的实施,培育学生的“唯物史观”“家国情怀”等学科核心素养。显而易见,这正是国家层面基于新知识观、同时也是基于我国基础教育的现实需要而作出的一个重大决断。

—《如何破解高中历史教材“内容多课时少”的矛盾?》

从着重考虑让学生掌握系统的知识转变为 围绕培育学生的学科核心素养这一根本任务,选择相关知识点并结构化地组织和推进教学。

人大复印资料《中学历史、地理教与学》2020年第5期全文转载

学科知识与学科核心素养的关系,有如砖石木料与高楼大厦。知识作为历史学科基础性的建构材料,重要性不言而喻。素养不是知识,但知识的积累、识记、迁移与运用则是素养的表现。没有一定的历史知识作基础,时空观念、史料实证、历史解释等核心素养就是无源之水,无本之木素养也无从培育、发展与体现。但必须指出,新课标理念下历史知识的考查并不是或者说并不主要是以检测历史知识积累程度与广度为目的。

知识考查应以素养为中心,以素养为彰显度,以素养为最终归宿。

—徐蓝主编《普通高中课程标准(2017年版)教师指导一历史》

第17课

国家出路的探索和列强侵华的加剧

教科书名称 版本 本课主要知识点 章节数与课时数 页数

《中外历史纲要》 (试教本) 2018 太平天国运动、 洋务运动 左宗棠收复新疆、 中法战争 甲午中日战争、 反割台斗争 瓜分中国的狂潮、 美国门户开放政策 一节 1课时 7

《普通高中课程 标准实验教科书》 (人民版) 2009 散布于必修三 册的五节课中 5课时 11

《中国近代现代史》 (必修)上册 2003 两章七节 7-8课时 26

《中国近代现代史》 (必修)上册 1992 三章六节 6课时 32

新旧三种教材中知识点、课时数对照简表

一、正确的教材观和新知识观:认识与破解“内容多课时少”矛盾的基本前提

教材

共四目

学案

地图

《寻求国家出路的探索与列强侵华 》一课涉及的知识点 1 太平天国运动

2 洋务运动

3 左宗棠收复新疆

4

5 甲午中日战争

6 反割台斗争

7 瓜分中国的狂潮

8 美国门户开放政策

中法战争

核心知识:太平天国运动、洋务运动和甲午中日战争

二 、课魂

决定教材取舍并实现知识结构化的关键依据

一节好的历史课,应当有故事(细节)的渲染,有学习方法的渗透,有灵魂的烛照。简言之,是应当有趣、有法与有味。

——省历史特级教师 戴加平

课魂

何谓 “课魂 ”?即一节课的灵魂 ,是蕴涵在历史事件中的核心价值,是课堂教学的“神”,历史教学也应该像散文那样 “形散而神不散 ”, 不管采用何种教学模式,都要始终围绕 “ 神 ”即“ 课魂” 服务 。

——江苏省特级教师 、正高级教师 周明

什么是课魂?

课标

学术

动态

教材

学情

重点难点

核心素养和知识结构化

课魂

课魂的确立

认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所做的努力及存在的局限性。从课程标准的关键词看,其重点是:认识影响、理解性质和意义、认识所做的努力及局限性。由此可见,课程标准对教学的要求主要定位于学生对历史问题的认识。这使我们明确了教学的任务和重点,将教学的思路和指向聚焦于学生如何建构自己对历史的认识,以及在学生认识历史的过程中涵育其学科核心素养。

——徐峰《统编版教科书教学设计的三个关键》

课程标准

人大复印资料《中学历史、地理教与学》2020年第4期全文转载

学情

初中学习主要从宏观角度入手,强调历史知识的时序性和系统性,要求学生掌握基本史实,对历史发展规律形成初步认识,对学科核心素养的培养尚处于起步阶段。高中教学应当致力于对知识结构的宏观把握及重要知识点内在逻辑的理解。同时在掌握历史学习的方法、培育学科核心素养等方面需要进一步提高。

学术动态

课标

学术

动态

教材

学情

重点难点

核心素养和知识结构化

课魂

课魂的确立

跨越近代之河

本课的课魂为“跨越近代化之河”,以此揭示近代的中西方之间横亘着一条“近代化之河”,中国反侵略斗争失败的根源在于中西方之间近代化的巨大差距,而中国人民反抗侵略与挽救危局的努力都蕴含着跨越“近代化之河”的积极尝试,这些历经坎坷的探索与努力虽屡遭挫折,却推动着近代中国步履蹒跚地朝着近代化的方向迈出一步又一步。这样的课魂设计既能满足多方需求,又能起到良好的育人效果。

三、教学工具:创造性地发挥其取舍并实现知识结构化方面的功能

学案

板书

地图

是教师为了实现一定的教学目标,根据学生的已有知识或经验,针对学生学习过程中将要产生或可能产生的困惑,将教材知识转换成为层次鲜明、具有系统性的一连串的教学问题;是一组有中心、有序列、相对独立而又相互关联的问题。在课堂教学中提倡“问题链”教学已成为当代课堂教学改革的重要特征之一。

——华中师范大学王后雄教授

什么是问题链?

历史学科的问题链教学研究主要聚焦两个方面。一是问题链教学的主客体研究。问题链设计的主体是历史教师,其运用客体是学生,即问题链是教师提升历史教学有效性的一种教学方法:意在对学生的学习过程与思维状态形成较强的导向,促进对历史知识的理解,发展学生的学科核心素养。二是问题链教学的问题研究。从问题的来源看有三,一是对教材知识的梳理或转换,二是对教学材料的研读与解释;三是学生学习过程中可能会产生的疑惑。

问题1:胡林翼因何而死,说明了什么问题?

——说明胡林翼等人已经认识到太平天国不足为患,西方列强才是心腹大患。中西方综合国力的巨大差距如同横亘着一条宽广的“近代化之河”,难以跨越。

问题2:李鸿章想做什么事?他的最得意之作是什么?

——学习外国技术,开展洋务运动,制造坚船利炮,以跨越“近代化之河”;北洋舰队是其最得意之作。

问题3:洋务运动的实际效果如何?

——“跨越近代化之河”的实践努力成效显著,影响深远。但随着北洋舰队的全军覆没,“过河”失败。

问题4:谈谈你对洋务运动失败的认识与改进之道。

——认识:洋务运动的失败证明了改进武器和技术,确实是近代化必不可少的内容,但远远不够。

——改进之道:改变腐朽的专制制度,实现全面的近代化,才是解决晚清危局的根本“过河”之途。

一组问题链

寻求国家出路的探索

列强侵略的加剧

近

代

化

之

河

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

中

北洋舰队覆灭

上海轮船招商局

安庆内军械所

资政新篇

天朝田亩制度

海国图志

地主

农民

鸦片战争

1840-1842

1895

1873

1861

1859

1853

1842

第二次鸦片战争

新疆危机

中法战争

甲午中日战争

瓜分狂潮

1856-1860

1864-1878

1883-1885

1894-1895

1898

门户开放

洋务运动

太平天国

改朝

改制

改器

改技

改器

地主

板书设计

?

?

西

。

1899

太平天国运动

过程

失败:1864年天京城破

爆发:1851年金田起义

建都:1853年定都天京

全盛:1855年西征北伐

转折:1856年天京变乱

纲领

《天朝田亩制

度》

失败原因

湘军、淮军的崛起

《资政新篇》

内部争权夺利

清政府雇佣洋枪队

意义

打击清朝统治

权力下移

地方崛起

重创:1861年安庆失守

从几次重大的边疆危机,看看洋务运动的实际效果如何?

阿古柏入侵新疆

甲午战争

中法战争

西北

西南

1894-1895年甲午战争

1864年阿古柏入侵新疆

1883年中法战争爆发

东北

1878年左宗棠收复新疆

1884年新疆建省

1884年马尾海战失利

1885年镇南关大捷

《越南条约》法占越南

台湾建省

爆发(1894.7)

关键(1894.9)

战败

海上

陆地

丰岛海战

牙山之战

黄海海战

平壤之战

威海之战1895.2

辽东之战1894.11

方形舷窗

查找文献(造船图纸),只有“致远号” 和“靖远号”采用方形舷窗,而“靖远号”沉没于威海。

确认“丹东一号”为“致远号”的证据二

二重证据法:考古与文献相印证

五四运动

与中国共产党的诞生

戴加平省名师工作室

桐乡市高级中学 郑婷婷

2019.10.15 金华外国语学校

时间轴

地图

学案

“教材内容的取舍”之“旧工具的新运用

表格:分层次地处理相关知识点的有效工具。

1.识记层面:五四运动的过程

“教材内容的取舍”之“旧工具的新运用”

2.理解与运用知识层面

(1)从代表们的年龄角度能够看出什么特点?

(2)从他们的求学、从教经历看,这群人是一个怎样的群体?

(3)是什么共同的目标和力量让这群人汇集在一起开会?

二、表格:分层次地处理相关知识点的有效工具。

“教材内容的取舍”之“旧工具的新运用”

学案:功能有待继续开发的自主学习工具。

一、正确的教材观和新的知识观:

认识与破解“内容多课时少”矛盾的基本前提

二、课时灵魂:

决定教材取舍并实现知识结构化的关键依据

三、教学工具:

创造性地发挥其取舍并实现知识结构化方面的功能

如何破解部编高中历史教科书“内容多课时少”这一矛盾?

小结

同课章节目录