1.4地球的圈层结构同步练习(Word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 1.4地球的圈层结构同步练习(Word版含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 675.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-29 08:30:19 | ||

图片预览

文档简介

人教版必修第一册 1.4 地球的圈层结构 同步练习

一、单选题

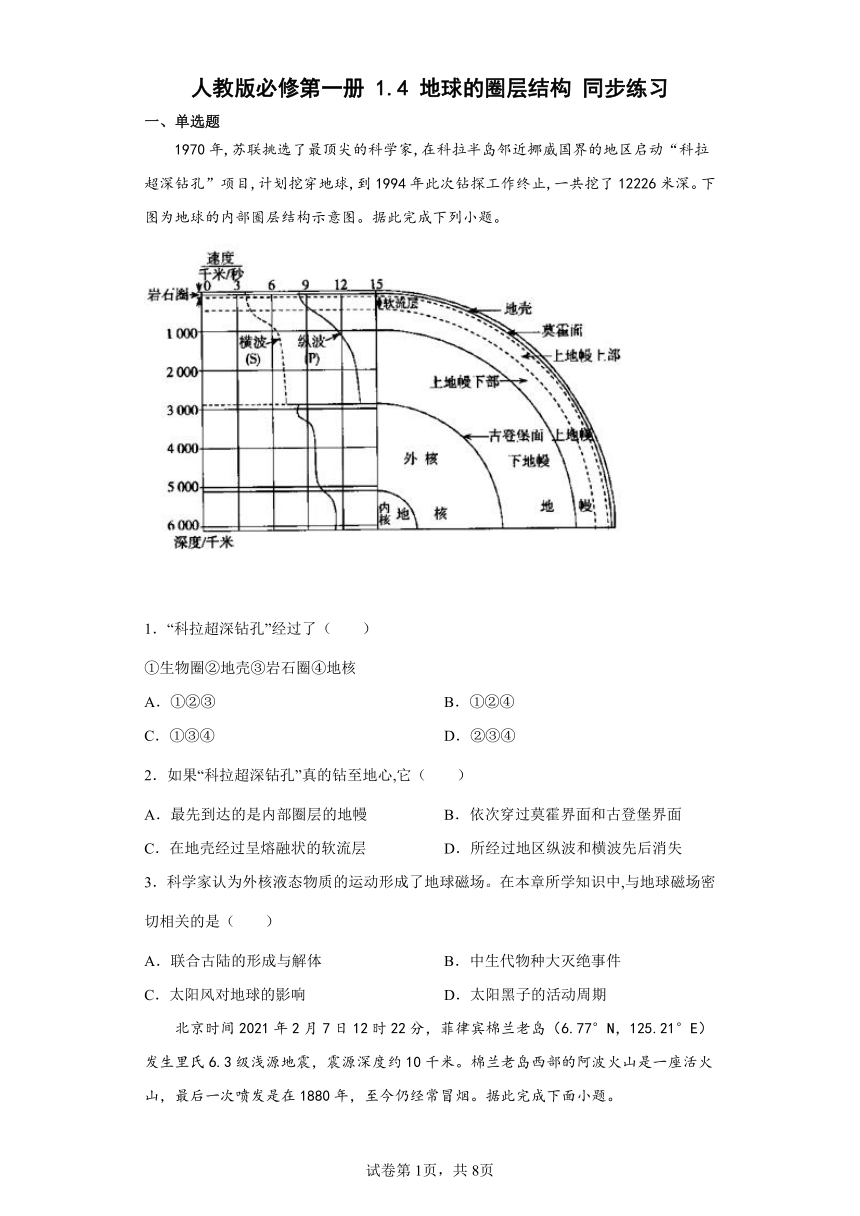

1970年,苏联挑选了最顶尖的科学家,在科拉半岛邻近挪威国界的地区启动“科拉超深钻孔”项目,计划挖穿地球,到1994年此次钻探工作终止,一共挖了12226米深。下图为地球的内部圈层结构示意图。据此完成下列小题。

1.“科拉超深钻孔”经过了( )

①生物圈②地壳③岩石圈④地核

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

2.如果“科拉超深钻孔”真的钻至地心,它( )

A.最先到达的是内部圈层的地幔 B.依次穿过莫霍界面和古登堡界面

C.在地壳经过呈熔融状的软流层 D.所经过地区纵波和横波先后消失

3.科学家认为外核液态物质的运动形成了地球磁场。在本章所学知识中,与地球磁场密切相关的是( )

A.联合古陆的形成与解体 B.中生代物种大灭绝事件

C.太阳风对地球的影响 D.太阳黑子的活动周期

北京时间2021年2月7日12时22分,菲律宾棉兰老岛(6.77°N,125.21°E)发生里氏6.3级浅源地震,震源深度约10千米。棉兰老岛西部的阿波火山是一座活火山,最后一次喷发是在1880年,至今仍经常冒烟。据此完成下面小题。

4.此次地震的震源位于( )

A.①圈层 B.②圈层 C.③圈层 D.④圈层

5.此次地震发生时,地震波经过莫霍界面时的波速变化是( )

A.纵波和横波的速度均明显降低 B.纵波的速度突然下降,横波完全消失

C.纵波和横波的速度均明显增加 D.纵波完全消失,横波的速度突然下降

6.1880年阿波火山喷发时,蔓延的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈 B.岩石圈→大气圈→水圈、生物圈

C.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈 D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

地球外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈等,这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。右图为“地球圈层构成示意图”,读图完成下面小题。

7.图中所示的圈层A、B、C分别为( )

A.水圈、生物圈、岩石圈 B.生物圈、岩石圈、水圈

C.岩石圈、水圈、生物圈 D.生物圈、水圈、岩石圈

8.A圈层不同于其他圈层的特点是( )

①只有A圈层具有生命存在的条件;②不单独占有空间,渗透于其他圈层之中;

③占有独立空间,厚度约为300多米;④地球上非常活跃的特殊圈层

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

9.有关C圈层的说法正确的是( )

A.属于地壳的一部分 B.属于上地幔的一部分

C.跨越地壳和地幔 D.其上部是软流层

10.2019年2月19日,我国在塔里木盆地顺北油气田完成某钻井钻探,钻井深8588米,创亚洲陆上钻井最深纪录。该钻井( )

A.未穿透地壳 B.深达莫霍面 C.已穿透岩石圈 D.即将穿透地幔

读“火山景观图”(图1)和“地球的内部圈层结构图”(图2),据此完成下面小题。

11.从火山口喷发出的炽热岩浆一般来源于( )

A.①圈层 B.②圈层 C.③圈层 D.④圈层

12.下列关于地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.①圈层的厚度海洋较陆地厚 B.②圈层横波不能通过

C.③圈层最可能为液态 D.④圈层的温度、压力和密度都较小

读地球圈层结构示意图(部分),回答下面小题。

13.人类赖以生存的地理环境的空间范围最接近于( )

A.生物圈 B.水圈 C.①圈层 D.②圈层

14.有关图中地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.水圈都分布在海平面以下 B.生物圈孕育于其他圈层中

C.①圈层温度随高度增加而递减 D.②圈层中硅镁层在大洋洋底缺失

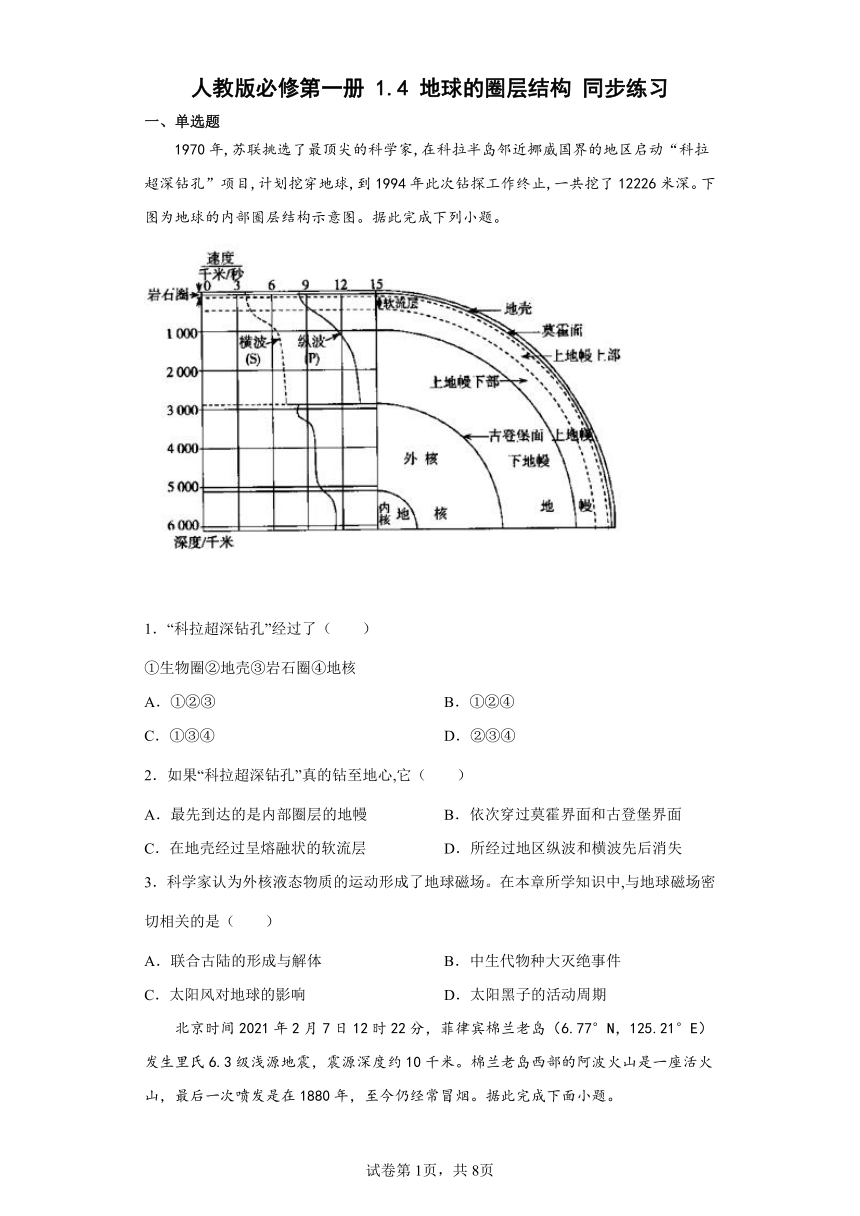

上天容易入地难。虽然目前的科学技术日新月异,载人宇宙飞船可以在太空遨游,可谓“上天有路”。然而对于我们脚下的地球,却至今还是“入地无门”。 目前关于地球内部的知识,主要来自对地震波的研究。读地震波速度与地球内部构造图,完成下列各题。

15.在地球内部,地震波传播速度最快的地方是

A.莫霍界面 B.上下地幔之间

C.古登堡界面上部附近 D.地心附近

16.如果人类有能力一直进入到地心,则下列有关入地过程中所见现象的叙述,正确的是

A.内部各圈层密度是均匀的

B.内部存在物质性质有较大差异的不连续面

C.地球的外核为岩浆发源地

D.自地表至地心都是由坚硬的岩石组成

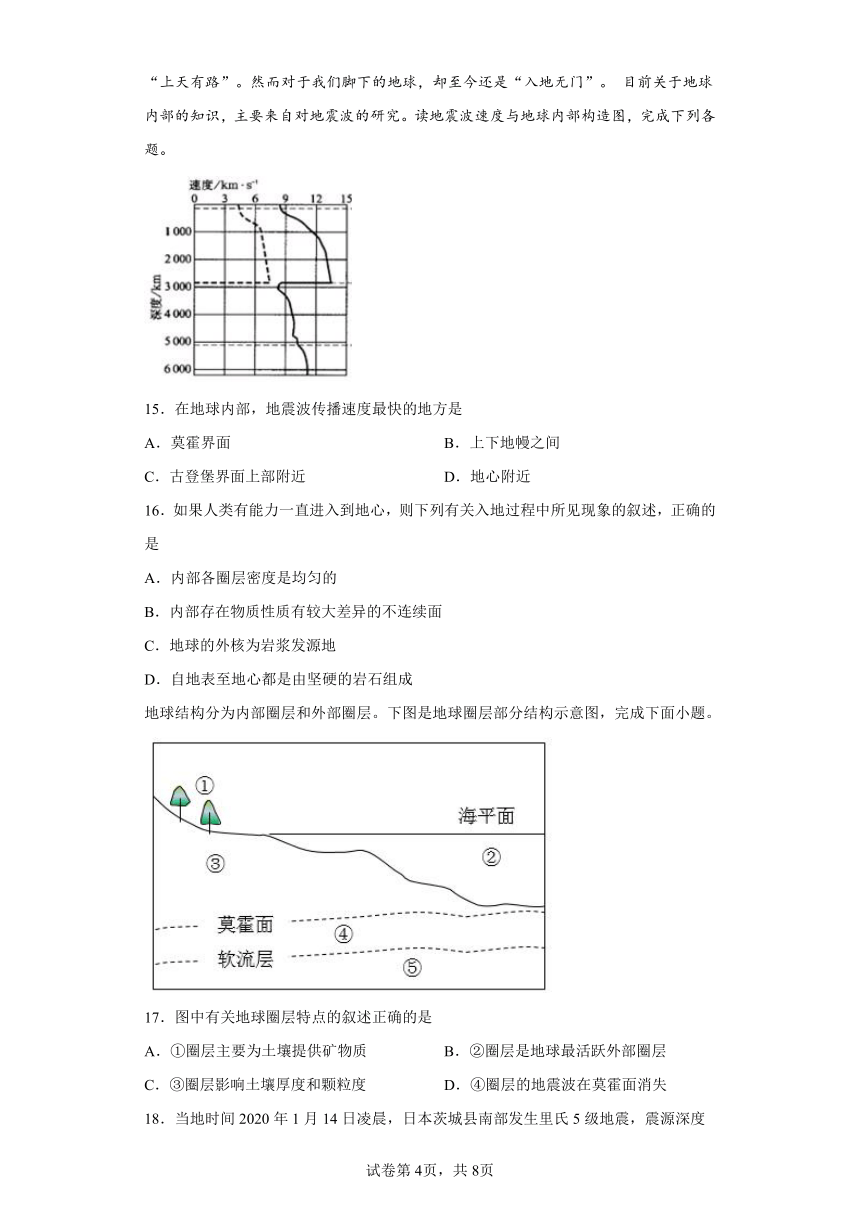

地球结构分为内部圈层和外部圈层。下图是地球圈层部分结构示意图,完成下面小题。

17.图中有关地球圈层特点的叙述正确的是

A.①圈层主要为土壤提供矿物质 B.②圈层是地球最活跃外部圈层

C.③圈层影响土壤厚度和颗粒度 D.④圈层的地震波在莫霍面消失

18.当地时间2020年1月14日凌晨,日本茨城县南部发生里氏5级地震,震源深度50千米。此次地震的震源

A.可能在②圈层 B.一定在③圈层

C.③圈层或④圈层 D.可能在⑤圈层

19.某地地下30千米处发生地震,这时地面上的人和池塘中的游鱼,会感到( )

A.人感到先上下颠簸,后左右摇晃,而游鱼只感到上下颠簸

B.人和游鱼都感到先上下颠簸,后左右摇晃

C.游鱼只感到上下颠簸,而人只感到左右摇晃

D.人只感到上下颠簸,而游鱼只感到左右摇晃

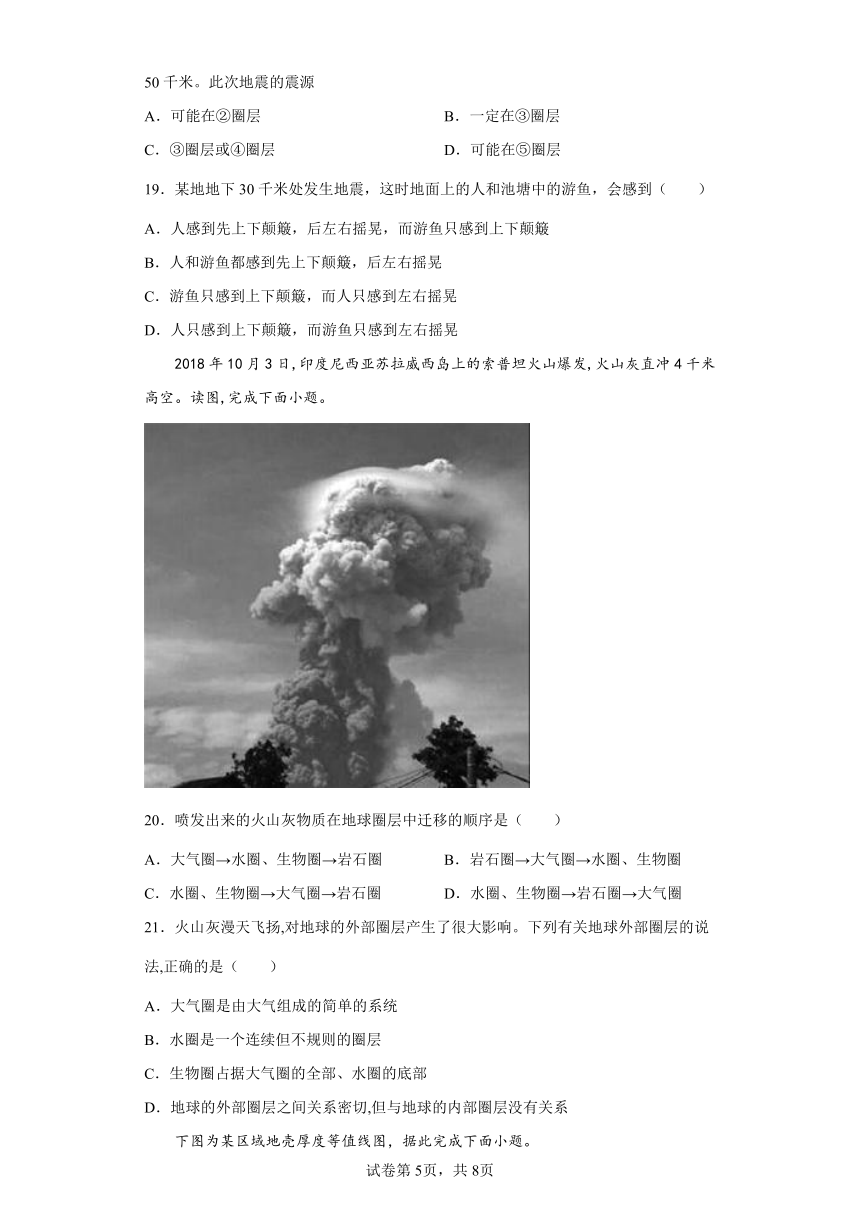

2018年10月3日,印度尼西亚苏拉威西岛上的索普坦火山爆发,火山灰直冲4千米高空。读图,完成下面小题。

20.喷发出来的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈 B.岩石圈→大气圈→水圈、生物圈

C.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈 D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

21.火山灰漫天飞扬,对地球的外部圈层产生了很大影响。下列有关地球外部圈层的说法,正确的是( )

A.大气圈是由大气组成的简单的系统

B.水圈是一个连续但不规则的圈层

C.生物圈占据大气圈的全部、水圈的底部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但与地球的内部圈层没有关系

下图为某区域地壳厚度等值线图,据此完成下面小题。

22.关于图示区域的说法,正确的是( )

A.地壳厚度自南向北增加

B.地壳厚度最大的地区海拔最高

C.断层分布的区域均位于板块的消亡边界

D.两地地壳厚度的差异不等于其相对高差

23.若绘制地壳厚度剖面图,其26km处可以表示( )

A.海平面 B.岩石圈底面 C.莫霍界面 D.古登堡界面

读“黄果树瀑布景观图”,回答下列各题。

24.构成该景观的主体要素属于的圈层是( )

A.生物圈 B.水圈 C.岩石圈 D.大气圈

25.在景观图中,代表自然地理系统中最活跃圈层的要素是( )

A.瀑布 B.岩石 C.树木花草 D.大气

26.该景观的形成过程,充分说明了( )

A.图中各圈层都是连续而不规则的,且都相互联系

B.图中的各圈层之间存在着物质迁移和能量转化

C.图中的各圈层是独立发展变化的

D.图中各圈层内部物质运动的能量都来自太阳辐射能

二、填空题

27.读地震波传播速度和距离地表深度的关系图,回答下列问题。

(1)写出数字代表的地理事物名称:

①____________界面;②____________界面;③曲线代表____________;④曲线代表____________。

(2)写出字母代表的地球内部三大圈层的名称:

A____________;B____________;C____________。

28.若模式图表示地球的内部圈层,阴影部分表示地幔,那么曲线①②之间为____,曲线③代表的界面是____。

29.读“地震波速度与地球内部圈层的划分图”,回答下列问题。

图中A、B表示地震波,其中A表示____波,B表示____波。(填文字)C—H分别表示地球的内部圈层,D表示____界面,该面以上C代表____,该面以下E代表____。

三、综合题

30.读地震波速度与地球内部构造图,回答问题:

(1)图中地震波速度变化线中(S)表示_________波,(P)表示__________波 。

(2)图中各圈层名称: A:_________B:_________ C:_______。

(3) A、B两种地震波大约在地下_____Km处速度明显加快,从而发现了D _________不连续面。

(4)在2900km深处,S波波速______,P波波速_______,从而发现了E________不连续面。

31.读地震波速度与地球内部圈层的划分图,回答下列问题。

(1)指出图中字母A、B表示的两列地震波的名称并说明判断依据。

(2)说出图中字母C、D、E、F、G、H各自表示的地理事物的名称。

(3)说出F界面内、外圈层物质结构的差异。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.B

3.C

【解析】

【分析】

1.

地壳的平均厚度约17千米,其中大陆地壳厚度较大,平均为33千米。“挖了12226米深”,可见“科拉超深钻孔”并未到达地幔,更没有到达地核,故④错误;经过了生物圈、地壳,因为岩石圈包括地壳,所以也经过了岩石圈,故①②③正确。故本题选A。

2.

从地表向深处钻孔,最先到达的是内部圈层的地壳,故A错误;莫霍面据地表更近,古登堡面据地表更远,所以先穿过莫霍界面,后穿过古登堡界面,故B正确;软流层位于地幔,不是地壳,故C错误;到达古登堡面后,横波消失,纵波降速,所以只有横波消失,纵波没有消失,故D错误。故本题选B。

3.

联合古陆的形成与解体主要是受地球内力作用影响,故A错误;中生代物种大灭绝事件一般认为和陨石撞击地球有关,故B错误;太阳风释放的带电粒子,到达地球,受地球磁场的影响,轰击两极地区的高层大气,出现极光,故C正确;太阳黑子的活动周期与太阳自身有关,与地球磁场无关,故D错误。故本题选C。

【点睛】

岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上)。

4.B

5.C

6.A

【解析】

【分析】

4.

读图可知,①为大气圈,②为地壳,③位于地幔,④为外核。此次地震的震源深度约10千米,所以震源位于地壳,B正确,ACD错误。故选B。

5.

此次地震的震源位于莫霍界面之上,地震波向下通过莫霍界面时,纵波和横波的速度都明显增加,C正确;纵波的速度突然下降,横波完全消失是地震波在经过古登堡面时的变化,B错误;地震波在地球内部传播时,不会产生纵波和横波的速度均明显降低和纵波完全消失,横波的速度突然下降的情况,AD错误。故选C。

6.

由题干“蔓延的火山灰”可知,火山灰首先飘浮在大气圈中,之后会慢慢沉积下来进入水圈、生物圈,最终沉积在地表进入岩石圈,A正确,BCD错误。故选A。

【点睛】

地震波分为横波和纵波,横波只能在固体中传播,地震波在经过莫霍面时,横波和纵波的速度突然增加;经过古登堡面时,横波消失,纵波速度下降。

地球的内部圈层由外到里分为地壳、地幔和地核;地球外部圈层主要有大气圈、水圈和生物圈。

7.D

8.D

9.C

【解析】

【分析】

7.

读图,图中所示的圈层均为地球外部圈层,根据各圈层所包括的范围,A占据大气圈的底部,水圈的全部和岩石圈的上部,应为生物圈;B、C分别是水圈、岩石圈。ABC错误,D正确。故选D。

8.

结合图示A、B、C及与大气圈的位置可判断A为生物圈,B为水圈,C为岩石圈。生命存在的条件主要有适宜生物呼吸的大气、适宜的温度和液态的水等,并不是生物圈具有生命存在的条件,在地球的外部圈层里的地球表面部分一般都具有生命存在的条件,①错误;其中生物圈包括大气圈底部、水圈全部和岩石圈上部,即生物圈不单独占有空间,②正确。生物圈不单独占用空间,③错误;由于生物圈是生命存在的主要场所,故可称之为地球上非常活跃的特殊圈层,④正确。故选D。

9.

结合前面分析,C圈层为岩石圈,结合所学知识可知,岩石圈是指地壳和上地幔顶部,故地壳是岩石圈的一部分,A错误;岩石圈包括地壳和上地幔顶部,B错误;岩石圈包括地壳和软流层以上的地幔部分,所以岩石圈跨越了地壳和地幔,C正确;岩石圈包括地壳和软流层以上的地幔部分,所以岩石圈的下部为软流层,D错误,故选C。

【点睛】

本题考查地球的圈层结构以及特点分析,考查学生的综合分析能力以及对相关知识的掌握能力。

10.A

【解析】

【详解】

地壳是地球内部圈层的最外圈层,整个地壳平均厚度约17千米,地幔在地壳之下。结合材料中“在塔里木盆地顺北油气田”,塔里木盆地位于我国第二阶梯,地壳较厚,“钻井深8588米”,因此该钻井未穿透地壳,A对D错。莫霍面约在地表下33千米处,B错;岩石圈是由岩石组成的,包括地壳和上地幔顶部,厚度约为60-120千米,C错。故本题选择A。

11.B

12.C

【解析】

11.

从火山口喷发出的炽热岩浆,一般来源于软流层,软流层位于上地幔上部。读图可知,图中①圈层、②圈层、③圈层、④圈层分别表示地壳、地幔、外核和内核,因此岩浆一般来源于②圈层,B符合题意,排除ACD。故选B。

12.

图中①圈层为地壳,海洋地壳的平均厚度为6千米,陆地地壳平均厚度为33千米,因此地壳厚度海洋较陆地薄,A错误;②圈层为地幔,由固态物质构成,因此地震横波能通过,B错误;由于③圈层(外核)地震横波不能通过,最可能为液态,C正确;④圈层为内核,具有非常高的温度和压力,物质密度也极高,D错误。故选C。

【点睛】

软流层又叫软流圈,位于上地幔上部岩石圈之下,深度在80~400km之间,是一个基本上呈全球性分布的地内圈层。一般认为,地球内部的温度随深度的增加而增高,一般至100km深时,温度便接近于地幔开始熔融的固相线温度,这时在水和挥发性组分的参与下,开始产生选择性熔融,逐渐形成固流体软流层,因此岩浆主要来源于此圈层。

13.A

14.B

【解析】

【分析】

试题分析:

13.生物包括动物和植物,人属于生物圈,人类赖以生存的环境的空间范围最接近生物圈,A对。水圈中主要是海洋生物,B错。①圈层是大气圈,②圈层是岩石圈,不是人类最接近的圈层。C、D错。

14.水圈、大气圈、岩石圈有交错在一起的部分,所以水圈不都分布在海平面以下,A错。生物圈主要分布在这个交错地带,所以说孕育于其他圈层中,B对。①圈层在底部的对流层的温度随高度增加而递减,中部平流层随高度增加而温度增加,C错。②圈层中硅铝层在大洋洋底缺失,不是硅镁层,D错。

考点:地球的圈层结构,主要圈层的分布特征。

15.C

16.B

【解析】

15.读图可知,地震波传播速度在2900米千米处突然下降,该处为古登堡面,在其上部分传播速度最快,故选C。

16.地球内部各圈层密度不同,内部春种物质性质有较大差异的不连续面,地球的软流层为岩浆发源地,岩石圈部分为坚硬的岩石组成,故选B。

【点睛】

地球内部各圈层的特点:

1、地核的外核为液态或熔融状,内核为铁镍固体。地球不止一个核心,而是两个即内核和外核。地核之所以成为实心因为地心引力在此创造出的压力是地球表面压力的300万倍。地核是的高温可以达到华氏13000度,比太阳表面温度高上2000度。 地核内的铁流使物质产生巨大的磁场,可以保护地球免受外来射线的干扰。

2、地幔为铁镁固体,地幔上部的软流层为岩浆发源地。

3、地壳厚度不均,陆壳厚洋壳薄,地壳上为硅铝层,下为硅镁层。

17.C

18.C

【解析】

17.图中显示,①圈层应表示生物圈,主要为土壤提供有机质,土壤中矿物质的最初来源于成土母质,A错误;图中显示,②圈层应为水圈,一般认为生物圈是地球最活跃外部圈层,B错误;图中显示,③圈层位于莫霍面以上,应为地壳,其上部的风化壳厚度影响土壤厚度,其上部成土母质的粒度影响土壤的颗粒度大小,C正确;地震波经过莫霍面后,横波和纵波均明显增强,不会消失,D错误。故选C。

18.根据所学知识可知,地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,海洋部分平均厚度约6千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60~70千米。题意表明,日本茨城县南部发生的地震,震源深度50千米,因此此次地震的震源可能在地壳,也可能在地幔上层。图中②圈层是水圈,不是岩石圈,不可能发生地震,排除A;图中③圈层为地壳,而此次地震的震源可能在地幔,排除B;图中④圈层表示软流层之上的地幔,前面分析可知,C符合题意;软流层之上的岩石圈平均厚度约100~110千米,而此次震波深度仅50千米,因此不可能位于软流层之下的⑤圈层,排除D。故选C。

【点睛】

地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60~70千米;海洋地壳厚度较薄,平均厚度约6千米。地壳厚度变化的规律是:地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

19.A

【解析】

【分析】

【详解】

地震波按传播方式可分为纵波(P波)和横波(S波)两种类型,其中纵波传播速度快,可通过固态、液态和气态物质传播,而横波传播速度慢,只能通过固态物质传播,纵波到达地表时会使物体上下颠簸,横波到达地表时会使物体左右摇摆。某地地下30千米处发生地震,会向上释放地震波,地面上的人站在固体表面,会先感受纵波到来,感到上下颠簸,后感受到横波到来,感到左右摇晃;而池塘中的游鱼浮在水面之上,横波不会传播到鱼的身上,因此它只感受纵波到来,感到上下颠簸。由此判断,A符合题意,排除BCD。故选A。

【点睛】

20.A

21.B

【解析】

【分析】

20.

由材料中信息可以判断,喷发出来的火山灰物质先进入大气圈,再进入其他圈层,最后降落到地表,因此其在地球圈层中迁移的顺序是大气圈→水圈、生物圈→岩石圈。A正确,B、C、D错误。故选A。

21.

大气圈是由干洁空气、水汽和杂质组成的,系统复杂,A错误。水圈是一个连续但不规则的圈层,B正确。生物圈包括大气圈的底部,水圈的全部及岩石圈的上部,C错误。地球的外部圈层之间关系密切,与地球的内部圈层也有密切的关系,D错误。故选B。

【点睛】

地球的外部圈层可分为大气圈、水圈和生物圈,各个圈层既围绕地表可各自形成一个封闭的体系,同时又相互关联、相互影响、相互渗透、相互作用,并共同促进地球外部环境的演化。

22.D

23.C

【解析】

【分析】

22.

1.两地相对高差是指海拔的差值;地壳厚度是莫霍界面之上的高度,而不同地区的地壳厚度不同,则地壳厚度的差异不等于其相对高差,D正确;地壳厚度中间高,两侧低,A错误;地壳厚度最大的地区位于青藏高原中部,并不是海拔最高的地区,B错误;图示北部断层分布的区域没有位于板块的消亡边界,C错误。故选D。

23.

莫霍界面平均深度约17 km,大陆部分平均深度约33 km,海洋部分平均深度约6 km。则26km处可以表示莫霍界面,C正确;海平面为0米;岩石圈包括地壳的全部和上地幔的上部,厚约60~120公里,B错误;古登堡界面是地幔与地核的分界面,深度约为2900千米,D错误。故选C。

【点睛】

本题主要考查地球的内部圈层,意在考查学生基础知识及地理图表的分析判断能力,总体难度一般。

24.B

25.C

26.B

【解析】

【分析】

24.

景观图中涉及的圈层有水圈、生物圈、岩石圈、大气圈;该景观的主体要素是瀑布,应归属于水圈。故选B。

25.

地球的圈层结构中,最活跃的圈层是生物圈。在景观图中,花草树木属于生物圈,C正确。瀑布属于水圈,岩石属于岩石圈,大气属于大气圈。故选C。

26.

图中水圈是连续而不规则的,并非各圈层都是连续而不规则的,A错误。图中的各圈层相互联系,各圈层之间存在着物质迁移和能量转化,B正确。图中的各圈层是联系的、发展变化的,C错误。瀑布的形成涉及的能量有太阳辐射能,也有重力势能,D错误。故选B。

【点睛】

黄果树瀑布景观体现出的地球圈层有水圈,如瀑布景观。有岩石圈,瀑布所在的陡崖,地表岩石等属于岩石圈。地表的植物属于生物圈。地表有大气,属于大气圈。

27.(1)莫霍 古登堡 纵波 横波 (2)外核 地幔 地壳

【解析】

【分析】

考查地球的内部圈层结构。

【详解】

(1)在地球内部,同一深度处纵波的传播速度快于横波,纵波在固体、液体和气体中均可传播,而横波只能通过固体。①处横波和纵波波速明显加快,为莫霍界面;②处纵波波速突然下降,横波完全消失,为古登堡界面;同一深度处,③值大于④,因此③曲线代表纵波;④曲线代表横波。

(2)地球内部三大圈层从地表到地心依次为地壳、地幔和地核(外核+内核),故图中字母代表的地球内部三大圈层A为外核,B为地幔,C为地壳。

28. 地壳 古登堡界面

【解析】

【分析】

【详解】

地球内部圈层从外向里依次为地壳、地幔和地核;地壳与地幔的分界面为莫霍面,地幔与地核之间的分界面为古登堡面。因此曲线①②之间为地壳,曲线③代表的界面古登堡界面。

【点睛】

29. 横 纵 莫霍 地壳 ;地幔

【解析】

【分析】

本题以地震波速度与地球内部圈层的划分图为材料,考查了地震波分类及速度、地球内部圈层、不连续界面等相关内容,考查学生对相关知识的掌握程度。

【详解】

从左图中可以看出,A波传播速度慢,B波传播速度快,根据所学知识可知,A为横波,B为纵波。根据地震波的传播速度的变化特征可知,D界面横波和纵波的传播速度明显增加,为莫霍界面,根据所学知识可知,莫霍界面以上的C层为地壳,莫霍界面以下的E层为地幔。

【点睛】

30. 横 纵 地壳 地幔 地核 33千米 莫霍界面 消失 变慢 古登堡界面

【解析】

【详解】

(1)图中地震波速度变化线中(s)较慢,表示横波,(p)速度较快,表示纵波。

(2)DE分别为莫霍面、古登堡面,则图中A为地壳,B为地幔,C为地核。

(3)S、P两种地震波大约在地下33Km处明显加快,说明该处存在不连续面,从而发现了D莫霍面这个不连续面。

(4)横波只能在固体中传播;图中显示,在2900Km深处,s波完全消失,p波波速突然下降,从而发现了E古登堡界面这个不连续面。

【点睛】

通过地震波波速变化测定地球内部圈层构造。根据波速变化测得的两个不连续面:莫霍面(地下33Km处)、古登堡面(在地下2900Km深处)可以把地球内部圈层划分为地壳、地幔、地核三部分。

31.(1)A表示横波;B表示纵波; 依据:A波传播速度慢,B波传播速度快。

(2)C表示地壳、E表示地幔、G表示外核、H表示内核、D表示莫霍界面、F表示古登堡界面。

(3)F界面以外圈层为固体物质,以内圈层为液体物质。

【解析】

本题考知识点为地震波在地球内部的传播及内部层的划分,

【详解】

(1)由所学知识可知,纵波的传播速度快于横波,因此B代表纵波、A代表横波。

(2)由所学知识可,依据地震波的传播情况,地球内部被分为三大同心圏层,自外向内依次为地売、地慢和地核。地売和地幔的分界面为莫霍面、地幔与地核的分界面为古登堡面。因此图中D表示莫界面,C表示地壳、E表示地幔、G表示外核、H表示内核、D表示莫霍界面、F表示古登堡界面。

(3)结合所学知识及两图结合可知,图中F处,地震波A完全消失,地震波B速度下降,并继续往深处传播。横波只能在固体中传播,纵波在固体、液体和气体均可传。图中F处横波消失,说明F界面以外圈层为固体物质,以内圈层为液体物质。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1970年,苏联挑选了最顶尖的科学家,在科拉半岛邻近挪威国界的地区启动“科拉超深钻孔”项目,计划挖穿地球,到1994年此次钻探工作终止,一共挖了12226米深。下图为地球的内部圈层结构示意图。据此完成下列小题。

1.“科拉超深钻孔”经过了( )

①生物圈②地壳③岩石圈④地核

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

2.如果“科拉超深钻孔”真的钻至地心,它( )

A.最先到达的是内部圈层的地幔 B.依次穿过莫霍界面和古登堡界面

C.在地壳经过呈熔融状的软流层 D.所经过地区纵波和横波先后消失

3.科学家认为外核液态物质的运动形成了地球磁场。在本章所学知识中,与地球磁场密切相关的是( )

A.联合古陆的形成与解体 B.中生代物种大灭绝事件

C.太阳风对地球的影响 D.太阳黑子的活动周期

北京时间2021年2月7日12时22分,菲律宾棉兰老岛(6.77°N,125.21°E)发生里氏6.3级浅源地震,震源深度约10千米。棉兰老岛西部的阿波火山是一座活火山,最后一次喷发是在1880年,至今仍经常冒烟。据此完成下面小题。

4.此次地震的震源位于( )

A.①圈层 B.②圈层 C.③圈层 D.④圈层

5.此次地震发生时,地震波经过莫霍界面时的波速变化是( )

A.纵波和横波的速度均明显降低 B.纵波的速度突然下降,横波完全消失

C.纵波和横波的速度均明显增加 D.纵波完全消失,横波的速度突然下降

6.1880年阿波火山喷发时,蔓延的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈 B.岩石圈→大气圈→水圈、生物圈

C.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈 D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

地球外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈等,这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。右图为“地球圈层构成示意图”,读图完成下面小题。

7.图中所示的圈层A、B、C分别为( )

A.水圈、生物圈、岩石圈 B.生物圈、岩石圈、水圈

C.岩石圈、水圈、生物圈 D.生物圈、水圈、岩石圈

8.A圈层不同于其他圈层的特点是( )

①只有A圈层具有生命存在的条件;②不单独占有空间,渗透于其他圈层之中;

③占有独立空间,厚度约为300多米;④地球上非常活跃的特殊圈层

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

9.有关C圈层的说法正确的是( )

A.属于地壳的一部分 B.属于上地幔的一部分

C.跨越地壳和地幔 D.其上部是软流层

10.2019年2月19日,我国在塔里木盆地顺北油气田完成某钻井钻探,钻井深8588米,创亚洲陆上钻井最深纪录。该钻井( )

A.未穿透地壳 B.深达莫霍面 C.已穿透岩石圈 D.即将穿透地幔

读“火山景观图”(图1)和“地球的内部圈层结构图”(图2),据此完成下面小题。

11.从火山口喷发出的炽热岩浆一般来源于( )

A.①圈层 B.②圈层 C.③圈层 D.④圈层

12.下列关于地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.①圈层的厚度海洋较陆地厚 B.②圈层横波不能通过

C.③圈层最可能为液态 D.④圈层的温度、压力和密度都较小

读地球圈层结构示意图(部分),回答下面小题。

13.人类赖以生存的地理环境的空间范围最接近于( )

A.生物圈 B.水圈 C.①圈层 D.②圈层

14.有关图中地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.水圈都分布在海平面以下 B.生物圈孕育于其他圈层中

C.①圈层温度随高度增加而递减 D.②圈层中硅镁层在大洋洋底缺失

上天容易入地难。虽然目前的科学技术日新月异,载人宇宙飞船可以在太空遨游,可谓“上天有路”。然而对于我们脚下的地球,却至今还是“入地无门”。 目前关于地球内部的知识,主要来自对地震波的研究。读地震波速度与地球内部构造图,完成下列各题。

15.在地球内部,地震波传播速度最快的地方是

A.莫霍界面 B.上下地幔之间

C.古登堡界面上部附近 D.地心附近

16.如果人类有能力一直进入到地心,则下列有关入地过程中所见现象的叙述,正确的是

A.内部各圈层密度是均匀的

B.内部存在物质性质有较大差异的不连续面

C.地球的外核为岩浆发源地

D.自地表至地心都是由坚硬的岩石组成

地球结构分为内部圈层和外部圈层。下图是地球圈层部分结构示意图,完成下面小题。

17.图中有关地球圈层特点的叙述正确的是

A.①圈层主要为土壤提供矿物质 B.②圈层是地球最活跃外部圈层

C.③圈层影响土壤厚度和颗粒度 D.④圈层的地震波在莫霍面消失

18.当地时间2020年1月14日凌晨,日本茨城县南部发生里氏5级地震,震源深度50千米。此次地震的震源

A.可能在②圈层 B.一定在③圈层

C.③圈层或④圈层 D.可能在⑤圈层

19.某地地下30千米处发生地震,这时地面上的人和池塘中的游鱼,会感到( )

A.人感到先上下颠簸,后左右摇晃,而游鱼只感到上下颠簸

B.人和游鱼都感到先上下颠簸,后左右摇晃

C.游鱼只感到上下颠簸,而人只感到左右摇晃

D.人只感到上下颠簸,而游鱼只感到左右摇晃

2018年10月3日,印度尼西亚苏拉威西岛上的索普坦火山爆发,火山灰直冲4千米高空。读图,完成下面小题。

20.喷发出来的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈 B.岩石圈→大气圈→水圈、生物圈

C.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈 D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

21.火山灰漫天飞扬,对地球的外部圈层产生了很大影响。下列有关地球外部圈层的说法,正确的是( )

A.大气圈是由大气组成的简单的系统

B.水圈是一个连续但不规则的圈层

C.生物圈占据大气圈的全部、水圈的底部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但与地球的内部圈层没有关系

下图为某区域地壳厚度等值线图,据此完成下面小题。

22.关于图示区域的说法,正确的是( )

A.地壳厚度自南向北增加

B.地壳厚度最大的地区海拔最高

C.断层分布的区域均位于板块的消亡边界

D.两地地壳厚度的差异不等于其相对高差

23.若绘制地壳厚度剖面图,其26km处可以表示( )

A.海平面 B.岩石圈底面 C.莫霍界面 D.古登堡界面

读“黄果树瀑布景观图”,回答下列各题。

24.构成该景观的主体要素属于的圈层是( )

A.生物圈 B.水圈 C.岩石圈 D.大气圈

25.在景观图中,代表自然地理系统中最活跃圈层的要素是( )

A.瀑布 B.岩石 C.树木花草 D.大气

26.该景观的形成过程,充分说明了( )

A.图中各圈层都是连续而不规则的,且都相互联系

B.图中的各圈层之间存在着物质迁移和能量转化

C.图中的各圈层是独立发展变化的

D.图中各圈层内部物质运动的能量都来自太阳辐射能

二、填空题

27.读地震波传播速度和距离地表深度的关系图,回答下列问题。

(1)写出数字代表的地理事物名称:

①____________界面;②____________界面;③曲线代表____________;④曲线代表____________。

(2)写出字母代表的地球内部三大圈层的名称:

A____________;B____________;C____________。

28.若模式图表示地球的内部圈层,阴影部分表示地幔,那么曲线①②之间为____,曲线③代表的界面是____。

29.读“地震波速度与地球内部圈层的划分图”,回答下列问题。

图中A、B表示地震波,其中A表示____波,B表示____波。(填文字)C—H分别表示地球的内部圈层,D表示____界面,该面以上C代表____,该面以下E代表____。

三、综合题

30.读地震波速度与地球内部构造图,回答问题:

(1)图中地震波速度变化线中(S)表示_________波,(P)表示__________波 。

(2)图中各圈层名称: A:_________B:_________ C:_______。

(3) A、B两种地震波大约在地下_____Km处速度明显加快,从而发现了D _________不连续面。

(4)在2900km深处,S波波速______,P波波速_______,从而发现了E________不连续面。

31.读地震波速度与地球内部圈层的划分图,回答下列问题。

(1)指出图中字母A、B表示的两列地震波的名称并说明判断依据。

(2)说出图中字母C、D、E、F、G、H各自表示的地理事物的名称。

(3)说出F界面内、外圈层物质结构的差异。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.B

3.C

【解析】

【分析】

1.

地壳的平均厚度约17千米,其中大陆地壳厚度较大,平均为33千米。“挖了12226米深”,可见“科拉超深钻孔”并未到达地幔,更没有到达地核,故④错误;经过了生物圈、地壳,因为岩石圈包括地壳,所以也经过了岩石圈,故①②③正确。故本题选A。

2.

从地表向深处钻孔,最先到达的是内部圈层的地壳,故A错误;莫霍面据地表更近,古登堡面据地表更远,所以先穿过莫霍界面,后穿过古登堡界面,故B正确;软流层位于地幔,不是地壳,故C错误;到达古登堡面后,横波消失,纵波降速,所以只有横波消失,纵波没有消失,故D错误。故本题选B。

3.

联合古陆的形成与解体主要是受地球内力作用影响,故A错误;中生代物种大灭绝事件一般认为和陨石撞击地球有关,故B错误;太阳风释放的带电粒子,到达地球,受地球磁场的影响,轰击两极地区的高层大气,出现极光,故C正确;太阳黑子的活动周期与太阳自身有关,与地球磁场无关,故D错误。故本题选C。

【点睛】

岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上)。

4.B

5.C

6.A

【解析】

【分析】

4.

读图可知,①为大气圈,②为地壳,③位于地幔,④为外核。此次地震的震源深度约10千米,所以震源位于地壳,B正确,ACD错误。故选B。

5.

此次地震的震源位于莫霍界面之上,地震波向下通过莫霍界面时,纵波和横波的速度都明显增加,C正确;纵波的速度突然下降,横波完全消失是地震波在经过古登堡面时的变化,B错误;地震波在地球内部传播时,不会产生纵波和横波的速度均明显降低和纵波完全消失,横波的速度突然下降的情况,AD错误。故选C。

6.

由题干“蔓延的火山灰”可知,火山灰首先飘浮在大气圈中,之后会慢慢沉积下来进入水圈、生物圈,最终沉积在地表进入岩石圈,A正确,BCD错误。故选A。

【点睛】

地震波分为横波和纵波,横波只能在固体中传播,地震波在经过莫霍面时,横波和纵波的速度突然增加;经过古登堡面时,横波消失,纵波速度下降。

地球的内部圈层由外到里分为地壳、地幔和地核;地球外部圈层主要有大气圈、水圈和生物圈。

7.D

8.D

9.C

【解析】

【分析】

7.

读图,图中所示的圈层均为地球外部圈层,根据各圈层所包括的范围,A占据大气圈的底部,水圈的全部和岩石圈的上部,应为生物圈;B、C分别是水圈、岩石圈。ABC错误,D正确。故选D。

8.

结合图示A、B、C及与大气圈的位置可判断A为生物圈,B为水圈,C为岩石圈。生命存在的条件主要有适宜生物呼吸的大气、适宜的温度和液态的水等,并不是生物圈具有生命存在的条件,在地球的外部圈层里的地球表面部分一般都具有生命存在的条件,①错误;其中生物圈包括大气圈底部、水圈全部和岩石圈上部,即生物圈不单独占有空间,②正确。生物圈不单独占用空间,③错误;由于生物圈是生命存在的主要场所,故可称之为地球上非常活跃的特殊圈层,④正确。故选D。

9.

结合前面分析,C圈层为岩石圈,结合所学知识可知,岩石圈是指地壳和上地幔顶部,故地壳是岩石圈的一部分,A错误;岩石圈包括地壳和上地幔顶部,B错误;岩石圈包括地壳和软流层以上的地幔部分,所以岩石圈跨越了地壳和地幔,C正确;岩石圈包括地壳和软流层以上的地幔部分,所以岩石圈的下部为软流层,D错误,故选C。

【点睛】

本题考查地球的圈层结构以及特点分析,考查学生的综合分析能力以及对相关知识的掌握能力。

10.A

【解析】

【详解】

地壳是地球内部圈层的最外圈层,整个地壳平均厚度约17千米,地幔在地壳之下。结合材料中“在塔里木盆地顺北油气田”,塔里木盆地位于我国第二阶梯,地壳较厚,“钻井深8588米”,因此该钻井未穿透地壳,A对D错。莫霍面约在地表下33千米处,B错;岩石圈是由岩石组成的,包括地壳和上地幔顶部,厚度约为60-120千米,C错。故本题选择A。

11.B

12.C

【解析】

11.

从火山口喷发出的炽热岩浆,一般来源于软流层,软流层位于上地幔上部。读图可知,图中①圈层、②圈层、③圈层、④圈层分别表示地壳、地幔、外核和内核,因此岩浆一般来源于②圈层,B符合题意,排除ACD。故选B。

12.

图中①圈层为地壳,海洋地壳的平均厚度为6千米,陆地地壳平均厚度为33千米,因此地壳厚度海洋较陆地薄,A错误;②圈层为地幔,由固态物质构成,因此地震横波能通过,B错误;由于③圈层(外核)地震横波不能通过,最可能为液态,C正确;④圈层为内核,具有非常高的温度和压力,物质密度也极高,D错误。故选C。

【点睛】

软流层又叫软流圈,位于上地幔上部岩石圈之下,深度在80~400km之间,是一个基本上呈全球性分布的地内圈层。一般认为,地球内部的温度随深度的增加而增高,一般至100km深时,温度便接近于地幔开始熔融的固相线温度,这时在水和挥发性组分的参与下,开始产生选择性熔融,逐渐形成固流体软流层,因此岩浆主要来源于此圈层。

13.A

14.B

【解析】

【分析】

试题分析:

13.生物包括动物和植物,人属于生物圈,人类赖以生存的环境的空间范围最接近生物圈,A对。水圈中主要是海洋生物,B错。①圈层是大气圈,②圈层是岩石圈,不是人类最接近的圈层。C、D错。

14.水圈、大气圈、岩石圈有交错在一起的部分,所以水圈不都分布在海平面以下,A错。生物圈主要分布在这个交错地带,所以说孕育于其他圈层中,B对。①圈层在底部的对流层的温度随高度增加而递减,中部平流层随高度增加而温度增加,C错。②圈层中硅铝层在大洋洋底缺失,不是硅镁层,D错。

考点:地球的圈层结构,主要圈层的分布特征。

15.C

16.B

【解析】

15.读图可知,地震波传播速度在2900米千米处突然下降,该处为古登堡面,在其上部分传播速度最快,故选C。

16.地球内部各圈层密度不同,内部春种物质性质有较大差异的不连续面,地球的软流层为岩浆发源地,岩石圈部分为坚硬的岩石组成,故选B。

【点睛】

地球内部各圈层的特点:

1、地核的外核为液态或熔融状,内核为铁镍固体。地球不止一个核心,而是两个即内核和外核。地核之所以成为实心因为地心引力在此创造出的压力是地球表面压力的300万倍。地核是的高温可以达到华氏13000度,比太阳表面温度高上2000度。 地核内的铁流使物质产生巨大的磁场,可以保护地球免受外来射线的干扰。

2、地幔为铁镁固体,地幔上部的软流层为岩浆发源地。

3、地壳厚度不均,陆壳厚洋壳薄,地壳上为硅铝层,下为硅镁层。

17.C

18.C

【解析】

17.图中显示,①圈层应表示生物圈,主要为土壤提供有机质,土壤中矿物质的最初来源于成土母质,A错误;图中显示,②圈层应为水圈,一般认为生物圈是地球最活跃外部圈层,B错误;图中显示,③圈层位于莫霍面以上,应为地壳,其上部的风化壳厚度影响土壤厚度,其上部成土母质的粒度影响土壤的颗粒度大小,C正确;地震波经过莫霍面后,横波和纵波均明显增强,不会消失,D错误。故选C。

18.根据所学知识可知,地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,海洋部分平均厚度约6千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60~70千米。题意表明,日本茨城县南部发生的地震,震源深度50千米,因此此次地震的震源可能在地壳,也可能在地幔上层。图中②圈层是水圈,不是岩石圈,不可能发生地震,排除A;图中③圈层为地壳,而此次地震的震源可能在地幔,排除B;图中④圈层表示软流层之上的地幔,前面分析可知,C符合题意;软流层之上的岩石圈平均厚度约100~110千米,而此次震波深度仅50千米,因此不可能位于软流层之下的⑤圈层,排除D。故选C。

【点睛】

地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60~70千米;海洋地壳厚度较薄,平均厚度约6千米。地壳厚度变化的规律是:地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

19.A

【解析】

【分析】

【详解】

地震波按传播方式可分为纵波(P波)和横波(S波)两种类型,其中纵波传播速度快,可通过固态、液态和气态物质传播,而横波传播速度慢,只能通过固态物质传播,纵波到达地表时会使物体上下颠簸,横波到达地表时会使物体左右摇摆。某地地下30千米处发生地震,会向上释放地震波,地面上的人站在固体表面,会先感受纵波到来,感到上下颠簸,后感受到横波到来,感到左右摇晃;而池塘中的游鱼浮在水面之上,横波不会传播到鱼的身上,因此它只感受纵波到来,感到上下颠簸。由此判断,A符合题意,排除BCD。故选A。

【点睛】

20.A

21.B

【解析】

【分析】

20.

由材料中信息可以判断,喷发出来的火山灰物质先进入大气圈,再进入其他圈层,最后降落到地表,因此其在地球圈层中迁移的顺序是大气圈→水圈、生物圈→岩石圈。A正确,B、C、D错误。故选A。

21.

大气圈是由干洁空气、水汽和杂质组成的,系统复杂,A错误。水圈是一个连续但不规则的圈层,B正确。生物圈包括大气圈的底部,水圈的全部及岩石圈的上部,C错误。地球的外部圈层之间关系密切,与地球的内部圈层也有密切的关系,D错误。故选B。

【点睛】

地球的外部圈层可分为大气圈、水圈和生物圈,各个圈层既围绕地表可各自形成一个封闭的体系,同时又相互关联、相互影响、相互渗透、相互作用,并共同促进地球外部环境的演化。

22.D

23.C

【解析】

【分析】

22.

1.两地相对高差是指海拔的差值;地壳厚度是莫霍界面之上的高度,而不同地区的地壳厚度不同,则地壳厚度的差异不等于其相对高差,D正确;地壳厚度中间高,两侧低,A错误;地壳厚度最大的地区位于青藏高原中部,并不是海拔最高的地区,B错误;图示北部断层分布的区域没有位于板块的消亡边界,C错误。故选D。

23.

莫霍界面平均深度约17 km,大陆部分平均深度约33 km,海洋部分平均深度约6 km。则26km处可以表示莫霍界面,C正确;海平面为0米;岩石圈包括地壳的全部和上地幔的上部,厚约60~120公里,B错误;古登堡界面是地幔与地核的分界面,深度约为2900千米,D错误。故选C。

【点睛】

本题主要考查地球的内部圈层,意在考查学生基础知识及地理图表的分析判断能力,总体难度一般。

24.B

25.C

26.B

【解析】

【分析】

24.

景观图中涉及的圈层有水圈、生物圈、岩石圈、大气圈;该景观的主体要素是瀑布,应归属于水圈。故选B。

25.

地球的圈层结构中,最活跃的圈层是生物圈。在景观图中,花草树木属于生物圈,C正确。瀑布属于水圈,岩石属于岩石圈,大气属于大气圈。故选C。

26.

图中水圈是连续而不规则的,并非各圈层都是连续而不规则的,A错误。图中的各圈层相互联系,各圈层之间存在着物质迁移和能量转化,B正确。图中的各圈层是联系的、发展变化的,C错误。瀑布的形成涉及的能量有太阳辐射能,也有重力势能,D错误。故选B。

【点睛】

黄果树瀑布景观体现出的地球圈层有水圈,如瀑布景观。有岩石圈,瀑布所在的陡崖,地表岩石等属于岩石圈。地表的植物属于生物圈。地表有大气,属于大气圈。

27.(1)莫霍 古登堡 纵波 横波 (2)外核 地幔 地壳

【解析】

【分析】

考查地球的内部圈层结构。

【详解】

(1)在地球内部,同一深度处纵波的传播速度快于横波,纵波在固体、液体和气体中均可传播,而横波只能通过固体。①处横波和纵波波速明显加快,为莫霍界面;②处纵波波速突然下降,横波完全消失,为古登堡界面;同一深度处,③值大于④,因此③曲线代表纵波;④曲线代表横波。

(2)地球内部三大圈层从地表到地心依次为地壳、地幔和地核(外核+内核),故图中字母代表的地球内部三大圈层A为外核,B为地幔,C为地壳。

28. 地壳 古登堡界面

【解析】

【分析】

【详解】

地球内部圈层从外向里依次为地壳、地幔和地核;地壳与地幔的分界面为莫霍面,地幔与地核之间的分界面为古登堡面。因此曲线①②之间为地壳,曲线③代表的界面古登堡界面。

【点睛】

29. 横 纵 莫霍 地壳 ;地幔

【解析】

【分析】

本题以地震波速度与地球内部圈层的划分图为材料,考查了地震波分类及速度、地球内部圈层、不连续界面等相关内容,考查学生对相关知识的掌握程度。

【详解】

从左图中可以看出,A波传播速度慢,B波传播速度快,根据所学知识可知,A为横波,B为纵波。根据地震波的传播速度的变化特征可知,D界面横波和纵波的传播速度明显增加,为莫霍界面,根据所学知识可知,莫霍界面以上的C层为地壳,莫霍界面以下的E层为地幔。

【点睛】

30. 横 纵 地壳 地幔 地核 33千米 莫霍界面 消失 变慢 古登堡界面

【解析】

【详解】

(1)图中地震波速度变化线中(s)较慢,表示横波,(p)速度较快,表示纵波。

(2)DE分别为莫霍面、古登堡面,则图中A为地壳,B为地幔,C为地核。

(3)S、P两种地震波大约在地下33Km处明显加快,说明该处存在不连续面,从而发现了D莫霍面这个不连续面。

(4)横波只能在固体中传播;图中显示,在2900Km深处,s波完全消失,p波波速突然下降,从而发现了E古登堡界面这个不连续面。

【点睛】

通过地震波波速变化测定地球内部圈层构造。根据波速变化测得的两个不连续面:莫霍面(地下33Km处)、古登堡面(在地下2900Km深处)可以把地球内部圈层划分为地壳、地幔、地核三部分。

31.(1)A表示横波;B表示纵波; 依据:A波传播速度慢,B波传播速度快。

(2)C表示地壳、E表示地幔、G表示外核、H表示内核、D表示莫霍界面、F表示古登堡界面。

(3)F界面以外圈层为固体物质,以内圈层为液体物质。

【解析】

本题考知识点为地震波在地球内部的传播及内部层的划分,

【详解】

(1)由所学知识可知,纵波的传播速度快于横波,因此B代表纵波、A代表横波。

(2)由所学知识可,依据地震波的传播情况,地球内部被分为三大同心圏层,自外向内依次为地売、地慢和地核。地売和地幔的分界面为莫霍面、地幔与地核的分界面为古登堡面。因此图中D表示莫界面,C表示地壳、E表示地幔、G表示外核、H表示内核、D表示莫霍界面、F表示古登堡界面。

(3)结合所学知识及两图结合可知,图中F处,地震波A完全消失,地震波B速度下降,并继续往深处传播。横波只能在固体中传播,纵波在固体、液体和气体均可传。图中F处横波消失,说明F界面以外圈层为固体物质,以内圈层为液体物质。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里