第二册 第五章环境与发展(Word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第二册 第五章环境与发展(Word版含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 620.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版必修第二册 第五章 环境与发展

一、单选题

在新的海洋法制度下,我国的8个海上邻国也扩展了自己的海洋管辖权主张,与我国的主张出现了重叠。受此影响,岛屿主权的争端也更加复杂。

结合所学知识,完成下面两题。

1.长期以来,我国坚持通过和平谈判和友好协商逐步解决岛屿主权争端和海域划界问题,这体现了( )

①我国海域存在海域划界和岛屿归属的争议 ②体现了我国解决海域划界和岛屿归属的主张

③我国愿意与各国维护争议海域的各项权益 ④我国海洋环境污染严重

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.在解决岛屿主权争端问题的过程中,应遵守的原则是( )

①海洋是人类共同继承的财产 ②应公平分享海洋权益 ③友好协商、公平合理 ④合作开发和保护

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

“第六产业”通过鼓励农户搞多种经营,不仅种植农作物(第一产业),而且从事农产品加工(第二产业)与销售农产品及其加工产品(第三产业),形成“1+2+3=6”的叠加优势或“1×2×3=6”的乘法效应。据此完成下面小题。

3.与传统农业相比,“第六产业”的突出特点是( )

A.农业投入更大,属集约型农业 B.科技水平高,产品附加值高

C.产业交错融合,经济效益更好 D.生产规模大,产品商品率高

4.影响“第六产业”发展的主导因素是( )

A.自然因素 B.科技水平 C.创新意识 D.交通条件

读河南地图,据此完成下面小题。

5.从自然的角度看盐碱地,下列说法不合理的是( )

A.主要在黄河下游地区 B.加剧土壤板结,不利根系的伸展

C.春季降水少,蒸发强烈 D.该地区的岩石、土壤中盐碱成分偏高是盐碱化的根本原因

6.对于河南东部的农民来说,应对自家土地盐渍化的做法中比较恰当的是( )

A.利用小浪底水库冲淤功能抑制盐渍化 B.将平地改为梯田,改善水盐运动

C.及时排水,降低地下水位 D.休耕或退耕还草

K1表示生态环境质量安全警戒线,K2表示生态环境质量恶化警戒线。读下图,完成下列各题:

7.我国生态城市建设中最不可取的道路是( )

A.K2线 B.AC 曲线 C.AD 曲线 D.AB 曲线

8.生态城市建设的核心是协调好经济社会发展与生态环境量之间的关系,这突出体现了可持续发展的( )

A.共同性原则 B.公平性原则 C.持续性原则 D.经济性原则

下图是我国人口数量、耕地面积及人均耕地面积变化图。据此回答下列问题。

9.图中反映出我国走可持续发展道路的原因是

A.环境污染 B.人口增长放缓 C.人口素质过低 D.资源短缺

10.下列农业生产方式符合可持续发展的是

①将能种植粮食的林地、草地都开垦为耕地②积极推广喷灌、滴灌等节水浇灌技术③加大科技投入,改造一批中低产田④在一些陡峻的山坡上修梯田,扩大耕地面积

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

中国南方某地,地形崎岖,山地丘陵地貌,属亚热带季风气候区,境内溪谷纵横,烟江秀丽,山峦连绵,奇峰挺拔,素有“九山半水半分田”之称,境内形成了独特的“青田稻鱼共生系统”,被列为世界四大农业遗产之一。读示意图完成下面小题。

11.保障该种农业生产模式稳定发展的主要措施是( )

A.进行农业结构的调整 B.修建温室改善热量

C.兴修排灌水利设施 D.拓展市场推进产业化

12.从生态可持续发展的角度评价,该农业模式( )

A.能灵活地适应市场 B.农产品的类型多样

C.提高了生产效率 D.稻鱼共生,保护环境

13.解决全球变暖,酸雨蔓延等跨国界问题,需要遵循可持续发展的( )

A.持续性原则 B.共同性原则 C.公平性原则 D.阶段性原则

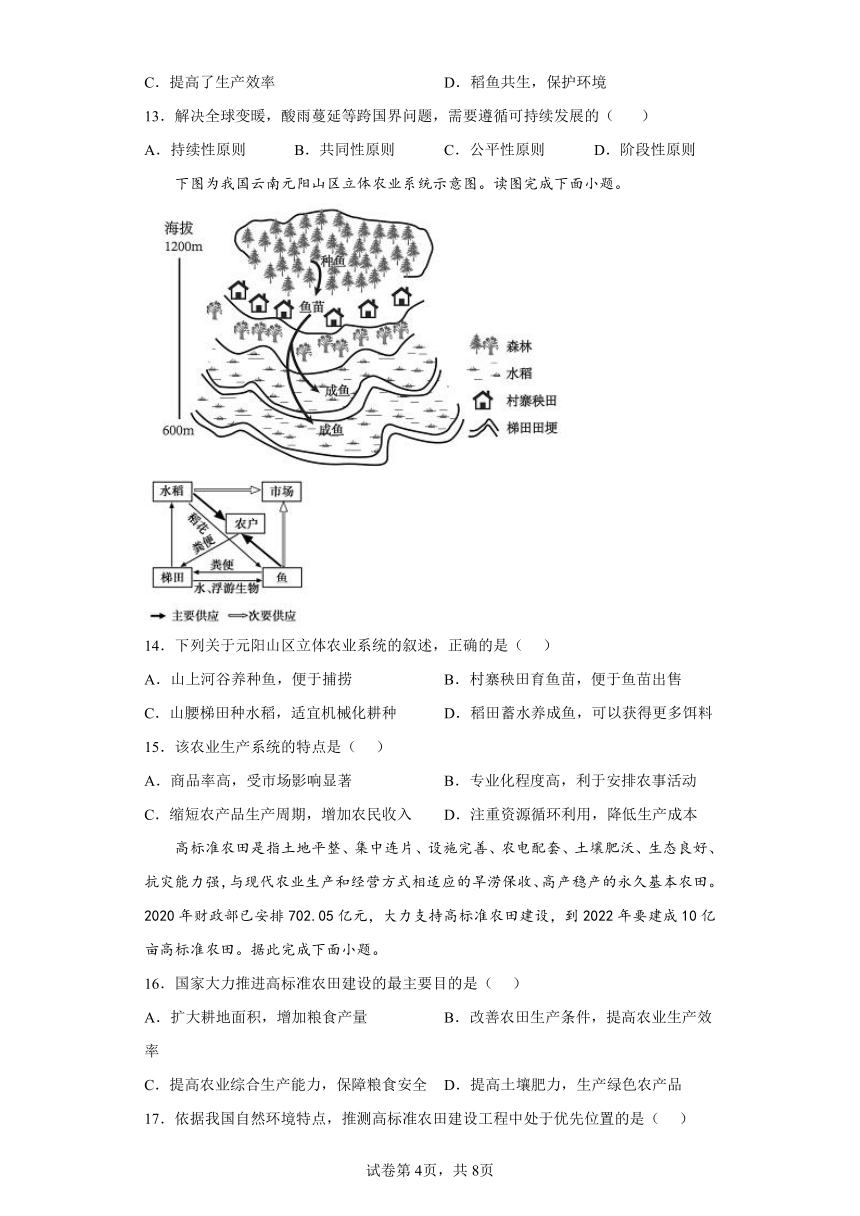

下图为我国云南元阳山区立体农业系统示意图。读图完成下面小题。

14.下列关于元阳山区立体农业系统的叙述,正确的是( )

A.山上河谷养种鱼,便于捕捞 B.村寨秧田育鱼苗,便于鱼苗出售

C.山腰梯田种水稻,适宜机械化耕种 D.稻田蓄水养成鱼,可以获得更多饵料

15.该农业生产系统的特点是( )

A.商品率高,受市场影响显著 B.专业化程度高,利于安排农事活动

C.缩短农产品生产周期,增加农民收入 D.注重资源循环利用,降低生产成本

高标准农田是指土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强,与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产的永久基本农田。2020年财政部已安排702.05亿元,大力支持高标准农田建设,到2022年要建成10亿亩高标准农田。据此完成下面小题。

16.国家大力推进高标准农田建设的最主要目的是( )

A.扩大耕地面积,增加粮食产量 B.改善农田生产条件,提高农业生产效率

C.提高农业综合生产能力,保障粮食安全 D.提高土壤肥力,生产绿色农产品

17.依据我国自然环境特点,推测高标准农田建设工程中处于优先位置的是( )

A.田间道路交通建设 B.平整土地,集中成片

C.农田防护林网建设 D.农田水利基础设施建设

18.下列属于高标准农田建设的重点省区是( )

A.河南 B.上海 C.陕西 D.贵州

2020年12月21日,国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书。白皮书指出,新时代中国能源发展取得了历史性成就,为服务经济高质量发展,打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会提供了重要支撑。据此完成下面小题。

19.下列关于能源消耗的叙述,正确的是( )

A.发达国家的能源消耗普遍较高,发展中国家的能源消耗普遍较低

B.中国的能源消耗总量和人均消耗量都很低

C.目前全球能源的年消耗量仍在增长,但全世界所用的能源大部分来自可再生能源

D.从能源消耗带来的环境污染看,发展中国家应负有更大的责任

20.下列采矿过程中的哪一环节能造成水污染( )

①采掘 ②运输 ③废矿石堆放 ④表土剥离

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

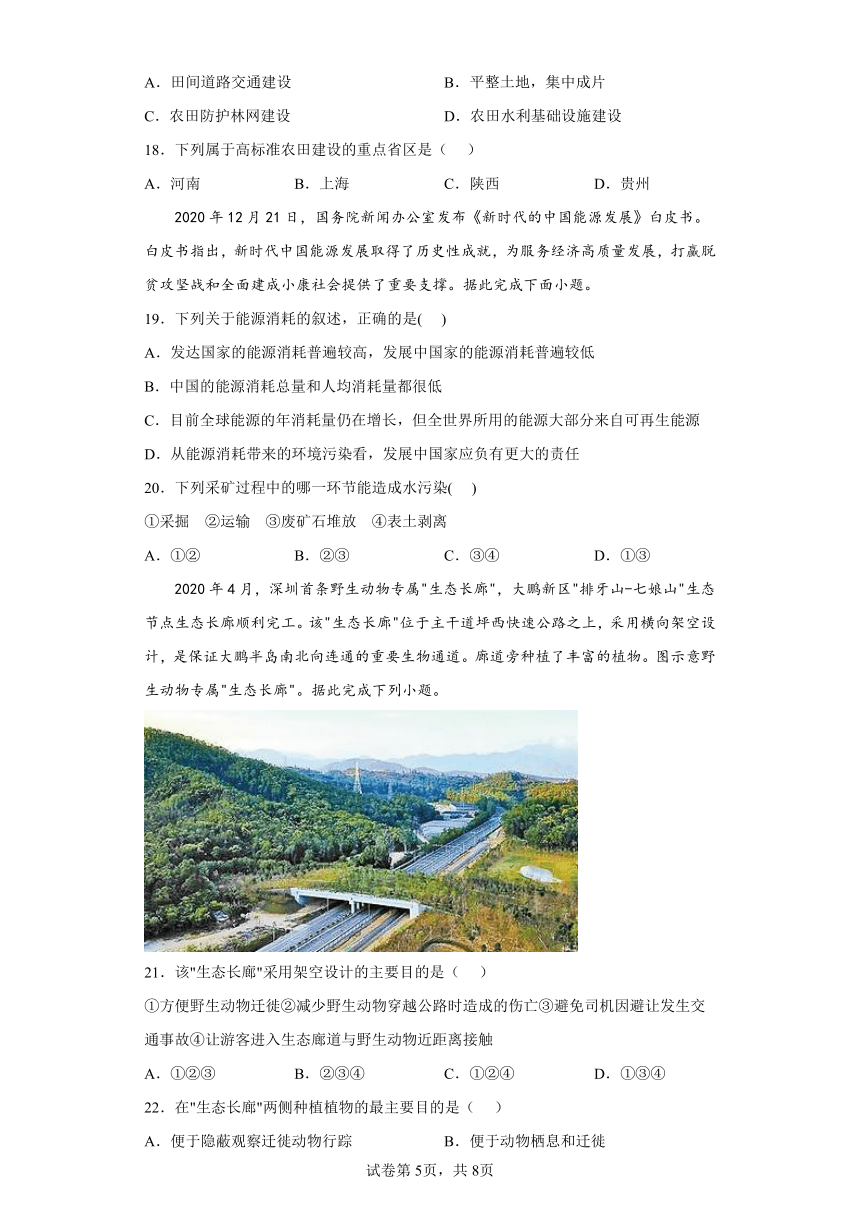

2020年4月,深圳首条野生动物专属"生态长廊",大鹏新区"排牙山-七娘山"生态节点生态长廊顺利完工。该"生态长廊"位于主干道坪西快速公路之上,采用横向架空设计,是保证大鹏半岛南北向连通的重要生物通道。廊道旁种植了丰富的植物。图示意野生动物专属"生态长廊"。据此完成下列小题。

21.该"生态长廊"采用架空设计的主要目的是( )

①方便野生动物迁徙②减少野生动物穿越公路时造成的伤亡③避免司机因避让发生交通事故④让游客进入生态廊道与野生动物近距离接触

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

22.在"生态长廊"两侧种植植物的最主要目的是( )

A.便于隐蔽观察迁徙动物行踪 B.便于动物栖息和迁徙

C.丰富当地植被景观 D.有利于改善区域小气候

23.大量移植树木对树木原生地可能造成的影响有( )

①加剧水土流失

②诱发地质灾害

③增加酸雨频率

④影响生态群落

⑤增加地表水的下渗

A.①②④ B.①③⑤ C.①②③ D.②③④

二、填空题

24.环境问题的空间分布差异

城市 主要表现为____

乡村 主要表现为____

发达国家 主要体现在____带来的环境影响

发展中国家 主要表现在____带来的生态破坏,以及____导致的环境污染

25.垃圾在填埋处理中,会逸出____;采用____法处理时,会产生粉尘、二恶英等物质,造成大气____。

26._________是新世纪国际社会推进可持续发展的新的实践模式。该模式是以___________为手段,以____________为核心,以____________方式利用经济资源和环境资源,实现经济活动的____________化。

三、综合题

27.[地理一 选修6:环境保护]

黑土是世界上最肥沃的土壤之一,广泛分布于我国东北。虽然开发历史不长,但表土流失、肥力衰退等问题日益严重。长期以来,人们习惯翻地耕作。近年来,东北的一些地方采用免耕法(不翻动或少翻动土壤,收割后留下作物的根、茎、叶,覆盖土壤表层)种植农作物。下图示意地面覆盖对土壤侵蚀的减弱作用。

据图分析翻地耕作对黑土肥力的影响,并说明免耕法对保持土壤肥力的作用。

28.阅读图文材料,回答下列问题。

材料一 西海固是宁夏南部清水河流域西吉、海原、固原等7个国家级贫困县市的统称。1972年联合国粮食开发署将西海固确定为“不适宜人类生存的地区之一”。清水河河水苦涩,矿化度高,一般不能直接引用。

材料二 下图为清水河水系分布图,下表是清水河主要水利工程统计资料。

数量 蓄水量(万m3)

中型水库 7 4114

小型水库 64 3017

塘坝 38 417

机井 731 1858

水窖 837482 65

(1)西海固地区的水资源特点是________。

(2)推测该地区在水资源利用过程中存在的不合理人类活动及其由此导致的生态问题有________。

(3)该地区家家户户在院落里面建有水窖,用来蓄积各种淡水,供人畜饮用。夏冬季节水窖淡水的补给来源分别有________。

试卷第1页,共3页

试卷第2页,共2页

参考答案:

1.A

2.B

【解析】

1.依据《联合国海洋法公约》之规定我国海域存在海域划界和岛屿归属的争议,我国坚持通过和平谈判和友好协商逐步解决岛屿主权争端和海域划界问题,体现了我国解决海域划界和岛屿归属的主张,我国愿意与各国维护争议海域的各项权益,故①②③正确;④这一主张与我国海洋环境污染无关。A正确。故选A。

2.依据《联合国海洋法公约》结合材料,友好协商、公平合理是我国解决海洋争端的主张,但绝不是在解决岛屿主权争端问题的过程中应遵守的原则。主权是不容侵犯和谈判的。故排除③,B正确。故选B。

【点睛】

掌握我国宪法国情,熟知《联合国海洋法公约》,此公约对内水、领海、临接海域、大陆架、专属经济区、公海等重要概念做了界定。对当前全球各处的领海主权争端、海上天然资源管理、污染处理等具有重要的指导和裁决作用。

3.C

4.C

【解析】

3.

根据材料可知,与传统农业比较,第六农业的突出特点是多种经营交错融合,经济效益晚高,C正确。ABD错误,故选C。

4.

第六产业的形成是人类对产业融合的结果,故影响“第六产业”发展的主导因素是创新意识,自然因素对它的形成没有影响,A错误。科技水平、交通条件对第六产业影响不大,BD错误,故选C。

【点睛】

本题考查新型产业的形成及特点,结合材料的信息进行分析即可。

5.D

6.C

【解析】

本题主要考查土地盐碱问题及区域认知。

5.

图中盐碱地分布位于黄河下游,A项正确。土壤盐碱化,会使土壤活性降低,微生物的活性也降低,土壤团粒结构变差,导致土壤板结,B项正确。华北地区春季气温回升快,降水少,蒸发强烈,农田灌溉用水增多,易造成土壤盐碱化,C项正确。河南盐碱地的形成是特定环境的水盐运动形成,并非是土壤或岩石中盐分偏高造成,D项错误。故选D。

6.

利用小浪底水库冲淤功能加深河床深度,降低黄河下游地上河的威胁,降低地下水的水位,利于抑制盐渍化,但是题干强调的是“农民”这个主体,A项错误。河南盐碱地主要位于东部平原区,将平地改为梯田,不具有可操作性,B项错误。及时排水,降低地下水位是针对水盐运动,减低盐渍化的有效方法,C项正确。休耕或退耕还草,对农耕区农民来说不现实,D项错误。故选C。

【点睛】

盐碱化土壤是地下水向上运动将盐分累积到地表形成的。形成土壤盐碱化的要素包括:地下水中要含有一定盐分;地下水距离地表要浅;存在地下水上升的动力,如蒸发等作用力。

7.D

8.C

【解析】

【分析】

7.

该题考查学生读图分析能力。根据题目材料可知,K1表示生态环境质量安全警戒线,K2表示生态环境质量恶化警戒线, AB 曲线表示城市发展建设使生态环境质量不断恶化,是最不可取的城市发展道路,D正确。K2线表示生态环境质量恶化警戒线,A错误。AC 曲线表示城市发展一直在生态环境质量安全警戒线之上,符合城市建设发展道路,B错误。AD曲线表示城市建设发展道路曾经处于生态环境质量安全警戒线之下,但是之后城市建设出现好转,C错误。故选D。

8.

可持续发展的基本原则主要有:公平性原则,包括代内公平和代际公平;持续性原则,强调资源的永续利用和生态环境的可持续性;共同性原则,强调实现可持续发展,是人类共同的道义和责任。随着社会发展水平的提高,生态环境质量持续下降是最不可取的。协调好经济社会发展与生态环境质量之间的关系体现了可持续发展的持续性原则。故C正确,ABD 错误。

【点睛】

持续性原则与公平性原则的“代际公平”的区别:持续性原则的核心是指人类的经济和社会发展在不超越资源与环境承载力的基础上,保持发展的持续性;公平性原则的“代际公平”是指人类赖以生存的自然资源和环境容量是有限的,需要与子孙后代共享资源和环境。前者是强调发展的持续性,后者是强调资源与环境发展的持续性,后者是前提,前者是目的,因此持续性原则与公平性原则的“代际公平”是既有联系,又有区别的两个概念。

9.D

10.B

【解析】

9.图中反映我国耕地资源的总量大,但是由于人口数量较多,导致人均耕地占有量小,所以反映的问题为资源短缺。故答案选D项。

10.将能种粮食的林地、草地都开垦为耕地,结构单一,违背了因地制宜的原则,结果会导致生态破坏,①错误。坡度大于25度的地方,不适宜发展耕作业,陡坡上修梯田,投入大,产出少,经济上不合算,也易造成水土流失,④错误。积极推广喷灌、滴灌等节水浇灌技术,能有增加水资源的利用率,有利于水资源的可持续利用,②对;加大科技投入,改造一批中低产田,能够合理利用土地,增加农业产出,促进耕地的可持续利用,③正确。因此②③正确,故答案选B项。

11.C

12.D

【解析】

【分析】

11.

该地区为亚热带季风气候,水旱灾害濒发,减轻水旱灾害是农业发展稳定的关键因素,故保障该种农业生产模式稳定发展的主要措施是兴修排灌水利设施,C正确;该区域地处我国南方地区,热量较充足,B错误;“青田稻鱼共生系统”是科学合理的模式,农业结构调整不是最有效措施;拓展市场与该农业生产模式是否能稳定发展关系不大,AD错误。故选C。

12.

注意生态可持续发展强调资源综合利用、减少废弃物的排放,从而减轻污染和生态破坏,保护环境,D正确;市场、农产品类型、生产效率主要是经济可持续发展的角度,ABC错误。故选D。

【点睛】

可持续发展的内涵概括起来有三点:生态可持续发展、经济可持续发展、社会可持续发展。生态可持续发展是基础,经济可持续发展是条件,社会可持续发展是目的。它强调发展要以改善和提高生活质量为目的,与社会进步相适应,最终达到人类自身、人与自然的和谐相处。

13.B

【解析】

【分析】

本题主要考查可持续发展原则。

【详解】

持续性原则的核心指的是人类的经济和社会发展不能超越资源与环境的承载能力。公平性原则指同代人之间、代际人之间、人与其他生物种群之间、不同国家与地区之间的公平。共同性原则指的是国情不同,各国可持续发展的具体目标、政策和实施步骤不可能相同,但是可持续发展作为全球发展的总目标.解决全球性环境问题,必须进行国际合作。阶段性原则:可持续发展是一个由低级阶段到高级阶段的推进过程,由于世界各国、各地区所处的经济和社会发展阶段不同,在可持续发展的目标及承担的责任方面存在差异.发展中国家基本处在可持续发展的初级阶段,仍以经济发展为主要目标,并开始关注资源与环境问题。共同性原则指的是国情不同,各国可持续发展的具体目标、政策和实施步骤不可能相同,但是可持续发展作为全球发展的总目标。解决全球性环境问题,必须进行国际合作。故解决全球变暖、酸雨蔓延等跨国界问题,需要遵循可持续发展的共同性原则,B正确。故选B。

【点睛】

可持续发展是指:既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。可持续发展的基本原则包括:公平性、持续性、共同性、阶段性。

14.D

15.D

【解析】

14.

山上河谷养种鱼,不用捕捞,小鱼可以顺着河流流到稻田里放养,故A错。村寨秧田育鱼苗,靠近居民区,便于管理不是出售,故B错。山腰梯田种水稻,上下坡度大,不便机械耕种,故C错。稻田蓄水养成鱼,可利用稻田中的大量有机物质,为鱼类提供饵料,故D正确。

15.

水稻种植业商品率低,受市场影响小,故A错;专业化程度低,故B错;并没有缩短农产品生产周期,故C错;此图说明生态农业,注重资源循环利用,降低生产成本,故D正确。

【点睛】

立体农业主要分布在我国南方低山丘陵地区系,可以充分利用自然条件,增加农民收入,形成良性农业生态系统。

16.C

17.D

18.A

【解析】

16.

根据材料可知,建设高标准农田是通过科技手段提高农业综合生产能力,増强农作物抵御灾害的能力(早涝保收),保证粮食稳产,保障粮食安全,故C选项正确。其余选项不是主要目的。C正确,ABD错误,故选C。

17.

本题要抓住两个关键点:①高标准农田要求早涝保收、高产稳产;②题目要求根据我国的自然环境特点进行分析可以推知,我国大部分地区属于季风气候,最显著的特点就是雨热同期,同时也容易造成水旱灾害,因此影响农田高产稳产的最主要因素就是早涝灾害,因此在高标准农田的建设中,首先要实现的是旱涝保收,也就是通过水利基础设施的建设来减少早涝灾害对农田的影响,故本题答案为D。其余选项也是高标准农田建设中需要进行的项目,但不是最优先考虑的因素。D正确,ABC错误,故选D。

18.

材料中提到高标准农田的要求是“土地平整、集中连片、土壤肥沃、生态良好”,而四个选项中,上海、陕西、贵州都无法满足这个要求,只有拥有广阔平原的河南省能够达到这个要求,A正确,BCD错误,故选A。

【点睛】

本题组主要考查土地资源的开发的有关知识。

19.A

20.D

【解析】

【分析】

19.

发达国家和发展中国家的能源消耗水平差异很大。发达国家耗能普遍较高,发展中国家耗能普遍较低,A正确。因此能源消耗带来的环境污染,发达国家应负有更大的责任,D错;中国的能源消耗总量很大,但人均耗能水平很低,还不到世界人均能耗的1/3。B错。目前,全世界所用的能源绝大部分来自煤炭、石油、天然气等非可再生能源,C错。故选A。

20.

采掘过程中为了防止起尘,常采用喷水压尘的方法,容易污染地下水;废弃的矿石或尾砂中含铝、砷、铅、铁等,其可溶性成分被雨水淋溶后析出,进入附近水体,造成水污染。①③对。运输过程会造成空气污染,不会造成水污染;表土剥离会造成生态破坏,不会造成水污染,②④错,故选D。

【点睛】

本题组主要考查能源和水污染的有关知识。

21.A

22.B

【解析】

【分析】

21.

该"生态长廊"采用架空设计,为野生动物预留通道,方便野生动物迁徙,防止野生动物迁徙与公路车辆行驶直接接触,①正确;架空长廊,减少野生动物穿越公路时造成的伤亡,保证野生动物安全、有序地迁徙,②正确;"生态长廊"采用架空设计,行人与车道分离,避免司机因避让发生交通事故,③正确;让游客进入生态廊道与野生动物近距离接触,易发生野生动物伤人事故,④错。选A正确。

22.

在"生态长廊"两侧种植植物,主要是便于动物栖息和迁徙,B正确;观察动物行踪、丰富当地植被景观、改善区域小气候,不是主要最目的。故选B。

【点睛】

"生态长廊"采取遮光、隔音、减震等方式,可防止野生动物通过廊道时受到惊吓;两旁建造扇形墙,可以起到隔离及引导野生动物汇聚的作用,防止野生动物跌落或误入车道。建造生态长廊最主要的目的不是为了观赏,主要是保护野生动物。

23.A

【解析】

【分析】

考查植被的主要生态功能。

【详解】

酸雨的形成是由于大量排放酸性气体,而与植被移植关系不大,故③错误;植被具有涵养水源能力,植被移植后导致涵养水源能力下降,故下渗减少,⑤错误。大量移植树木对树木原生地造成植被减少,影响生态群落,地表缺少植被保护,会加剧水土流失,诱发滑坡、泥石流等地质灾害,①②④正确。故选A。

【点睛】

24. 环境污染 生态破坏 过度消耗资源 掠夺式开发 快速工业化

【解析】

略

25. 沼气 焚烧 二次污染

【解析】

【分析】

本题考查垃圾常见处理方式的危害。

【详解】

垃圾填埋场中的生活垃圾含有大量有机物,它们大多可被微生物厌氧消化、降解,产生大量的垃圾填埋气体,垃圾在填埋处理中,会逸出沼气。采用焚烧法处理时,垃圾焚烧会产生大量粉尘、二恶英等物质,污染大气,出现大气二次污染。

【点睛】

26.循环经济 环境无害化技术 提高生态效益 环境友好 生态

【解析】

【详解】

循环经济是新世纪国际社会推进可持续发展的新的实践模式。该模式是以环境无害化技术为手段,以提高生态效益为核心,以环境友好方式利用经济资源和环境资源,实现经济活动的生态化。

27.翻地耕作的影响:使土壤变疏松,并破坏土壤表面的作物茎叶覆盖层,加剧风力和流水(雨水)对表土的侵蚀,黑土肥力下降。免耕法的作用:少翻动土壤和覆盖率增加,减轻有机质淋失和黑土流失;减少对土壤结构破坏:减少土壤和空气接触,减缓土壤有机质分解和水分蒸发,改善土壤水肥条件;根、茎、叶腐烂后还田,增加土壤有机质。

【解析】

【分析】

本题考查黑土肥力下降的影响因素及免耕法对保持土壤肥力的作用。

【详解】

据材料分析可知,黑土虽然开发历史不长,但表土流失、肥力衰退等问题日益严重。长期以来,人们习惯翻地耕作。说明翻地耕作对黑土肥力产生不利影响。主要表现在翻地耕作使土壤变疏松,翻地耕作将土壤表面的作物茎叶覆盖层部分翻至地下,破坏了土壤表面的作物茎叶覆盖层,地面覆盖率减小,侵蚀加强,会加剧风力和流水(雨水)对表土的侵蚀,导致黑土肥力下降。免耕法不翻动或少翻动土壤,收割后留下作物的根、茎、叶,覆盖土壤表层,提高了地面覆盖率,侵蚀减弱,减轻有机质淋失和黑土流失;不翻动或少翻动土壤,减少对土壤结构破坏;不翻动或少翻动土壤,土壤不会变疏松,减少土壤和空气接触,从而减缓土壤有机质分解和水分蒸发,进而改善土壤水肥条件;作物的根、茎、叶,覆盖土壤表层,根、茎、叶腐烂后还田,增加土壤有机质。

【点睛】

28.(1)水资源总量少;地区分布不均(南多北少);季节(和年际)变化大;矿化度高,水质差。

(2)盲目扩大耕地灌溉面积,易造成土地荒漠化;不合理的灌溉,易造成土地盐碱化;大量开采地下水,会造成地下水位下降。

(3)夏季,雨水补给;冬季,积雪融水和开凿河冰。

【解析】

【分析】

本大题以清水河水系分布图及清水河主要水利工程统计资料为材料,涉及西海固地区水资源特点和生态环境特征、水体的补给等相关知识,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力。

(1)

从图示材料信息可知,西海固地区位于西北内陆地区,远离海洋,海洋上的水汽难以到达,降水稀少,气候干旱,水资源总量少,人均水资源匮乏;结合表格信息可知,西海固地区水资源地区分布不均,南多北少;修建水库蓄水说明降水时间分配不均,水资源季节和年际变化大;清水河河水苦涩,矿化度高,不能直接引用,水质差。

(2)

据材料及图中400mm等降水量线分析,西海固地区属于温带大陆性气候,降水稀少,气候干旱,夏季光照充足,蒸发旺盛,因此在干旱地区盲目扩大耕地灌溉面积易造成土地荒漠化;引用河水灌溉和只灌不排等不合理活动,易造成土地盐碱化;地表水缺乏,大量开采地下水,会造成地下水位下降,进而引发地面沉降等。

(3)

据材料分析,西海固地区位于季风区和非季风区的过渡地带,夏季受东南季风影响,降水较多,可以建设水窖蓄积雨水,因此夏季水窖淡水的补给来源主要是雨水补给;冬季河流结冰,可开凿河冰,放入冰窖,冰块融化后使用,也可蓄积少量的积雪,因此冬季水窖淡水的补给来源主要是积雪融水和开凿河冰。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

在新的海洋法制度下,我国的8个海上邻国也扩展了自己的海洋管辖权主张,与我国的主张出现了重叠。受此影响,岛屿主权的争端也更加复杂。

结合所学知识,完成下面两题。

1.长期以来,我国坚持通过和平谈判和友好协商逐步解决岛屿主权争端和海域划界问题,这体现了( )

①我国海域存在海域划界和岛屿归属的争议 ②体现了我国解决海域划界和岛屿归属的主张

③我国愿意与各国维护争议海域的各项权益 ④我国海洋环境污染严重

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.在解决岛屿主权争端问题的过程中,应遵守的原则是( )

①海洋是人类共同继承的财产 ②应公平分享海洋权益 ③友好协商、公平合理 ④合作开发和保护

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

“第六产业”通过鼓励农户搞多种经营,不仅种植农作物(第一产业),而且从事农产品加工(第二产业)与销售农产品及其加工产品(第三产业),形成“1+2+3=6”的叠加优势或“1×2×3=6”的乘法效应。据此完成下面小题。

3.与传统农业相比,“第六产业”的突出特点是( )

A.农业投入更大,属集约型农业 B.科技水平高,产品附加值高

C.产业交错融合,经济效益更好 D.生产规模大,产品商品率高

4.影响“第六产业”发展的主导因素是( )

A.自然因素 B.科技水平 C.创新意识 D.交通条件

读河南地图,据此完成下面小题。

5.从自然的角度看盐碱地,下列说法不合理的是( )

A.主要在黄河下游地区 B.加剧土壤板结,不利根系的伸展

C.春季降水少,蒸发强烈 D.该地区的岩石、土壤中盐碱成分偏高是盐碱化的根本原因

6.对于河南东部的农民来说,应对自家土地盐渍化的做法中比较恰当的是( )

A.利用小浪底水库冲淤功能抑制盐渍化 B.将平地改为梯田,改善水盐运动

C.及时排水,降低地下水位 D.休耕或退耕还草

K1表示生态环境质量安全警戒线,K2表示生态环境质量恶化警戒线。读下图,完成下列各题:

7.我国生态城市建设中最不可取的道路是( )

A.K2线 B.AC 曲线 C.AD 曲线 D.AB 曲线

8.生态城市建设的核心是协调好经济社会发展与生态环境量之间的关系,这突出体现了可持续发展的( )

A.共同性原则 B.公平性原则 C.持续性原则 D.经济性原则

下图是我国人口数量、耕地面积及人均耕地面积变化图。据此回答下列问题。

9.图中反映出我国走可持续发展道路的原因是

A.环境污染 B.人口增长放缓 C.人口素质过低 D.资源短缺

10.下列农业生产方式符合可持续发展的是

①将能种植粮食的林地、草地都开垦为耕地②积极推广喷灌、滴灌等节水浇灌技术③加大科技投入,改造一批中低产田④在一些陡峻的山坡上修梯田,扩大耕地面积

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

中国南方某地,地形崎岖,山地丘陵地貌,属亚热带季风气候区,境内溪谷纵横,烟江秀丽,山峦连绵,奇峰挺拔,素有“九山半水半分田”之称,境内形成了独特的“青田稻鱼共生系统”,被列为世界四大农业遗产之一。读示意图完成下面小题。

11.保障该种农业生产模式稳定发展的主要措施是( )

A.进行农业结构的调整 B.修建温室改善热量

C.兴修排灌水利设施 D.拓展市场推进产业化

12.从生态可持续发展的角度评价,该农业模式( )

A.能灵活地适应市场 B.农产品的类型多样

C.提高了生产效率 D.稻鱼共生,保护环境

13.解决全球变暖,酸雨蔓延等跨国界问题,需要遵循可持续发展的( )

A.持续性原则 B.共同性原则 C.公平性原则 D.阶段性原则

下图为我国云南元阳山区立体农业系统示意图。读图完成下面小题。

14.下列关于元阳山区立体农业系统的叙述,正确的是( )

A.山上河谷养种鱼,便于捕捞 B.村寨秧田育鱼苗,便于鱼苗出售

C.山腰梯田种水稻,适宜机械化耕种 D.稻田蓄水养成鱼,可以获得更多饵料

15.该农业生产系统的特点是( )

A.商品率高,受市场影响显著 B.专业化程度高,利于安排农事活动

C.缩短农产品生产周期,增加农民收入 D.注重资源循环利用,降低生产成本

高标准农田是指土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强,与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产的永久基本农田。2020年财政部已安排702.05亿元,大力支持高标准农田建设,到2022年要建成10亿亩高标准农田。据此完成下面小题。

16.国家大力推进高标准农田建设的最主要目的是( )

A.扩大耕地面积,增加粮食产量 B.改善农田生产条件,提高农业生产效率

C.提高农业综合生产能力,保障粮食安全 D.提高土壤肥力,生产绿色农产品

17.依据我国自然环境特点,推测高标准农田建设工程中处于优先位置的是( )

A.田间道路交通建设 B.平整土地,集中成片

C.农田防护林网建设 D.农田水利基础设施建设

18.下列属于高标准农田建设的重点省区是( )

A.河南 B.上海 C.陕西 D.贵州

2020年12月21日,国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书。白皮书指出,新时代中国能源发展取得了历史性成就,为服务经济高质量发展,打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会提供了重要支撑。据此完成下面小题。

19.下列关于能源消耗的叙述,正确的是( )

A.发达国家的能源消耗普遍较高,发展中国家的能源消耗普遍较低

B.中国的能源消耗总量和人均消耗量都很低

C.目前全球能源的年消耗量仍在增长,但全世界所用的能源大部分来自可再生能源

D.从能源消耗带来的环境污染看,发展中国家应负有更大的责任

20.下列采矿过程中的哪一环节能造成水污染( )

①采掘 ②运输 ③废矿石堆放 ④表土剥离

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

2020年4月,深圳首条野生动物专属"生态长廊",大鹏新区"排牙山-七娘山"生态节点生态长廊顺利完工。该"生态长廊"位于主干道坪西快速公路之上,采用横向架空设计,是保证大鹏半岛南北向连通的重要生物通道。廊道旁种植了丰富的植物。图示意野生动物专属"生态长廊"。据此完成下列小题。

21.该"生态长廊"采用架空设计的主要目的是( )

①方便野生动物迁徙②减少野生动物穿越公路时造成的伤亡③避免司机因避让发生交通事故④让游客进入生态廊道与野生动物近距离接触

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

22.在"生态长廊"两侧种植植物的最主要目的是( )

A.便于隐蔽观察迁徙动物行踪 B.便于动物栖息和迁徙

C.丰富当地植被景观 D.有利于改善区域小气候

23.大量移植树木对树木原生地可能造成的影响有( )

①加剧水土流失

②诱发地质灾害

③增加酸雨频率

④影响生态群落

⑤增加地表水的下渗

A.①②④ B.①③⑤ C.①②③ D.②③④

二、填空题

24.环境问题的空间分布差异

城市 主要表现为____

乡村 主要表现为____

发达国家 主要体现在____带来的环境影响

发展中国家 主要表现在____带来的生态破坏,以及____导致的环境污染

25.垃圾在填埋处理中,会逸出____;采用____法处理时,会产生粉尘、二恶英等物质,造成大气____。

26._________是新世纪国际社会推进可持续发展的新的实践模式。该模式是以___________为手段,以____________为核心,以____________方式利用经济资源和环境资源,实现经济活动的____________化。

三、综合题

27.[地理一 选修6:环境保护]

黑土是世界上最肥沃的土壤之一,广泛分布于我国东北。虽然开发历史不长,但表土流失、肥力衰退等问题日益严重。长期以来,人们习惯翻地耕作。近年来,东北的一些地方采用免耕法(不翻动或少翻动土壤,收割后留下作物的根、茎、叶,覆盖土壤表层)种植农作物。下图示意地面覆盖对土壤侵蚀的减弱作用。

据图分析翻地耕作对黑土肥力的影响,并说明免耕法对保持土壤肥力的作用。

28.阅读图文材料,回答下列问题。

材料一 西海固是宁夏南部清水河流域西吉、海原、固原等7个国家级贫困县市的统称。1972年联合国粮食开发署将西海固确定为“不适宜人类生存的地区之一”。清水河河水苦涩,矿化度高,一般不能直接引用。

材料二 下图为清水河水系分布图,下表是清水河主要水利工程统计资料。

数量 蓄水量(万m3)

中型水库 7 4114

小型水库 64 3017

塘坝 38 417

机井 731 1858

水窖 837482 65

(1)西海固地区的水资源特点是________。

(2)推测该地区在水资源利用过程中存在的不合理人类活动及其由此导致的生态问题有________。

(3)该地区家家户户在院落里面建有水窖,用来蓄积各种淡水,供人畜饮用。夏冬季节水窖淡水的补给来源分别有________。

试卷第1页,共3页

试卷第2页,共2页

参考答案:

1.A

2.B

【解析】

1.依据《联合国海洋法公约》之规定我国海域存在海域划界和岛屿归属的争议,我国坚持通过和平谈判和友好协商逐步解决岛屿主权争端和海域划界问题,体现了我国解决海域划界和岛屿归属的主张,我国愿意与各国维护争议海域的各项权益,故①②③正确;④这一主张与我国海洋环境污染无关。A正确。故选A。

2.依据《联合国海洋法公约》结合材料,友好协商、公平合理是我国解决海洋争端的主张,但绝不是在解决岛屿主权争端问题的过程中应遵守的原则。主权是不容侵犯和谈判的。故排除③,B正确。故选B。

【点睛】

掌握我国宪法国情,熟知《联合国海洋法公约》,此公约对内水、领海、临接海域、大陆架、专属经济区、公海等重要概念做了界定。对当前全球各处的领海主权争端、海上天然资源管理、污染处理等具有重要的指导和裁决作用。

3.C

4.C

【解析】

3.

根据材料可知,与传统农业比较,第六农业的突出特点是多种经营交错融合,经济效益晚高,C正确。ABD错误,故选C。

4.

第六产业的形成是人类对产业融合的结果,故影响“第六产业”发展的主导因素是创新意识,自然因素对它的形成没有影响,A错误。科技水平、交通条件对第六产业影响不大,BD错误,故选C。

【点睛】

本题考查新型产业的形成及特点,结合材料的信息进行分析即可。

5.D

6.C

【解析】

本题主要考查土地盐碱问题及区域认知。

5.

图中盐碱地分布位于黄河下游,A项正确。土壤盐碱化,会使土壤活性降低,微生物的活性也降低,土壤团粒结构变差,导致土壤板结,B项正确。华北地区春季气温回升快,降水少,蒸发强烈,农田灌溉用水增多,易造成土壤盐碱化,C项正确。河南盐碱地的形成是特定环境的水盐运动形成,并非是土壤或岩石中盐分偏高造成,D项错误。故选D。

6.

利用小浪底水库冲淤功能加深河床深度,降低黄河下游地上河的威胁,降低地下水的水位,利于抑制盐渍化,但是题干强调的是“农民”这个主体,A项错误。河南盐碱地主要位于东部平原区,将平地改为梯田,不具有可操作性,B项错误。及时排水,降低地下水位是针对水盐运动,减低盐渍化的有效方法,C项正确。休耕或退耕还草,对农耕区农民来说不现实,D项错误。故选C。

【点睛】

盐碱化土壤是地下水向上运动将盐分累积到地表形成的。形成土壤盐碱化的要素包括:地下水中要含有一定盐分;地下水距离地表要浅;存在地下水上升的动力,如蒸发等作用力。

7.D

8.C

【解析】

【分析】

7.

该题考查学生读图分析能力。根据题目材料可知,K1表示生态环境质量安全警戒线,K2表示生态环境质量恶化警戒线, AB 曲线表示城市发展建设使生态环境质量不断恶化,是最不可取的城市发展道路,D正确。K2线表示生态环境质量恶化警戒线,A错误。AC 曲线表示城市发展一直在生态环境质量安全警戒线之上,符合城市建设发展道路,B错误。AD曲线表示城市建设发展道路曾经处于生态环境质量安全警戒线之下,但是之后城市建设出现好转,C错误。故选D。

8.

可持续发展的基本原则主要有:公平性原则,包括代内公平和代际公平;持续性原则,强调资源的永续利用和生态环境的可持续性;共同性原则,强调实现可持续发展,是人类共同的道义和责任。随着社会发展水平的提高,生态环境质量持续下降是最不可取的。协调好经济社会发展与生态环境质量之间的关系体现了可持续发展的持续性原则。故C正确,ABD 错误。

【点睛】

持续性原则与公平性原则的“代际公平”的区别:持续性原则的核心是指人类的经济和社会发展在不超越资源与环境承载力的基础上,保持发展的持续性;公平性原则的“代际公平”是指人类赖以生存的自然资源和环境容量是有限的,需要与子孙后代共享资源和环境。前者是强调发展的持续性,后者是强调资源与环境发展的持续性,后者是前提,前者是目的,因此持续性原则与公平性原则的“代际公平”是既有联系,又有区别的两个概念。

9.D

10.B

【解析】

9.图中反映我国耕地资源的总量大,但是由于人口数量较多,导致人均耕地占有量小,所以反映的问题为资源短缺。故答案选D项。

10.将能种粮食的林地、草地都开垦为耕地,结构单一,违背了因地制宜的原则,结果会导致生态破坏,①错误。坡度大于25度的地方,不适宜发展耕作业,陡坡上修梯田,投入大,产出少,经济上不合算,也易造成水土流失,④错误。积极推广喷灌、滴灌等节水浇灌技术,能有增加水资源的利用率,有利于水资源的可持续利用,②对;加大科技投入,改造一批中低产田,能够合理利用土地,增加农业产出,促进耕地的可持续利用,③正确。因此②③正确,故答案选B项。

11.C

12.D

【解析】

【分析】

11.

该地区为亚热带季风气候,水旱灾害濒发,减轻水旱灾害是农业发展稳定的关键因素,故保障该种农业生产模式稳定发展的主要措施是兴修排灌水利设施,C正确;该区域地处我国南方地区,热量较充足,B错误;“青田稻鱼共生系统”是科学合理的模式,农业结构调整不是最有效措施;拓展市场与该农业生产模式是否能稳定发展关系不大,AD错误。故选C。

12.

注意生态可持续发展强调资源综合利用、减少废弃物的排放,从而减轻污染和生态破坏,保护环境,D正确;市场、农产品类型、生产效率主要是经济可持续发展的角度,ABC错误。故选D。

【点睛】

可持续发展的内涵概括起来有三点:生态可持续发展、经济可持续发展、社会可持续发展。生态可持续发展是基础,经济可持续发展是条件,社会可持续发展是目的。它强调发展要以改善和提高生活质量为目的,与社会进步相适应,最终达到人类自身、人与自然的和谐相处。

13.B

【解析】

【分析】

本题主要考查可持续发展原则。

【详解】

持续性原则的核心指的是人类的经济和社会发展不能超越资源与环境的承载能力。公平性原则指同代人之间、代际人之间、人与其他生物种群之间、不同国家与地区之间的公平。共同性原则指的是国情不同,各国可持续发展的具体目标、政策和实施步骤不可能相同,但是可持续发展作为全球发展的总目标.解决全球性环境问题,必须进行国际合作。阶段性原则:可持续发展是一个由低级阶段到高级阶段的推进过程,由于世界各国、各地区所处的经济和社会发展阶段不同,在可持续发展的目标及承担的责任方面存在差异.发展中国家基本处在可持续发展的初级阶段,仍以经济发展为主要目标,并开始关注资源与环境问题。共同性原则指的是国情不同,各国可持续发展的具体目标、政策和实施步骤不可能相同,但是可持续发展作为全球发展的总目标。解决全球性环境问题,必须进行国际合作。故解决全球变暖、酸雨蔓延等跨国界问题,需要遵循可持续发展的共同性原则,B正确。故选B。

【点睛】

可持续发展是指:既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。可持续发展的基本原则包括:公平性、持续性、共同性、阶段性。

14.D

15.D

【解析】

14.

山上河谷养种鱼,不用捕捞,小鱼可以顺着河流流到稻田里放养,故A错。村寨秧田育鱼苗,靠近居民区,便于管理不是出售,故B错。山腰梯田种水稻,上下坡度大,不便机械耕种,故C错。稻田蓄水养成鱼,可利用稻田中的大量有机物质,为鱼类提供饵料,故D正确。

15.

水稻种植业商品率低,受市场影响小,故A错;专业化程度低,故B错;并没有缩短农产品生产周期,故C错;此图说明生态农业,注重资源循环利用,降低生产成本,故D正确。

【点睛】

立体农业主要分布在我国南方低山丘陵地区系,可以充分利用自然条件,增加农民收入,形成良性农业生态系统。

16.C

17.D

18.A

【解析】

16.

根据材料可知,建设高标准农田是通过科技手段提高农业综合生产能力,増强农作物抵御灾害的能力(早涝保收),保证粮食稳产,保障粮食安全,故C选项正确。其余选项不是主要目的。C正确,ABD错误,故选C。

17.

本题要抓住两个关键点:①高标准农田要求早涝保收、高产稳产;②题目要求根据我国的自然环境特点进行分析可以推知,我国大部分地区属于季风气候,最显著的特点就是雨热同期,同时也容易造成水旱灾害,因此影响农田高产稳产的最主要因素就是早涝灾害,因此在高标准农田的建设中,首先要实现的是旱涝保收,也就是通过水利基础设施的建设来减少早涝灾害对农田的影响,故本题答案为D。其余选项也是高标准农田建设中需要进行的项目,但不是最优先考虑的因素。D正确,ABC错误,故选D。

18.

材料中提到高标准农田的要求是“土地平整、集中连片、土壤肥沃、生态良好”,而四个选项中,上海、陕西、贵州都无法满足这个要求,只有拥有广阔平原的河南省能够达到这个要求,A正确,BCD错误,故选A。

【点睛】

本题组主要考查土地资源的开发的有关知识。

19.A

20.D

【解析】

【分析】

19.

发达国家和发展中国家的能源消耗水平差异很大。发达国家耗能普遍较高,发展中国家耗能普遍较低,A正确。因此能源消耗带来的环境污染,发达国家应负有更大的责任,D错;中国的能源消耗总量很大,但人均耗能水平很低,还不到世界人均能耗的1/3。B错。目前,全世界所用的能源绝大部分来自煤炭、石油、天然气等非可再生能源,C错。故选A。

20.

采掘过程中为了防止起尘,常采用喷水压尘的方法,容易污染地下水;废弃的矿石或尾砂中含铝、砷、铅、铁等,其可溶性成分被雨水淋溶后析出,进入附近水体,造成水污染。①③对。运输过程会造成空气污染,不会造成水污染;表土剥离会造成生态破坏,不会造成水污染,②④错,故选D。

【点睛】

本题组主要考查能源和水污染的有关知识。

21.A

22.B

【解析】

【分析】

21.

该"生态长廊"采用架空设计,为野生动物预留通道,方便野生动物迁徙,防止野生动物迁徙与公路车辆行驶直接接触,①正确;架空长廊,减少野生动物穿越公路时造成的伤亡,保证野生动物安全、有序地迁徙,②正确;"生态长廊"采用架空设计,行人与车道分离,避免司机因避让发生交通事故,③正确;让游客进入生态廊道与野生动物近距离接触,易发生野生动物伤人事故,④错。选A正确。

22.

在"生态长廊"两侧种植植物,主要是便于动物栖息和迁徙,B正确;观察动物行踪、丰富当地植被景观、改善区域小气候,不是主要最目的。故选B。

【点睛】

"生态长廊"采取遮光、隔音、减震等方式,可防止野生动物通过廊道时受到惊吓;两旁建造扇形墙,可以起到隔离及引导野生动物汇聚的作用,防止野生动物跌落或误入车道。建造生态长廊最主要的目的不是为了观赏,主要是保护野生动物。

23.A

【解析】

【分析】

考查植被的主要生态功能。

【详解】

酸雨的形成是由于大量排放酸性气体,而与植被移植关系不大,故③错误;植被具有涵养水源能力,植被移植后导致涵养水源能力下降,故下渗减少,⑤错误。大量移植树木对树木原生地造成植被减少,影响生态群落,地表缺少植被保护,会加剧水土流失,诱发滑坡、泥石流等地质灾害,①②④正确。故选A。

【点睛】

24. 环境污染 生态破坏 过度消耗资源 掠夺式开发 快速工业化

【解析】

略

25. 沼气 焚烧 二次污染

【解析】

【分析】

本题考查垃圾常见处理方式的危害。

【详解】

垃圾填埋场中的生活垃圾含有大量有机物,它们大多可被微生物厌氧消化、降解,产生大量的垃圾填埋气体,垃圾在填埋处理中,会逸出沼气。采用焚烧法处理时,垃圾焚烧会产生大量粉尘、二恶英等物质,污染大气,出现大气二次污染。

【点睛】

26.循环经济 环境无害化技术 提高生态效益 环境友好 生态

【解析】

【详解】

循环经济是新世纪国际社会推进可持续发展的新的实践模式。该模式是以环境无害化技术为手段,以提高生态效益为核心,以环境友好方式利用经济资源和环境资源,实现经济活动的生态化。

27.翻地耕作的影响:使土壤变疏松,并破坏土壤表面的作物茎叶覆盖层,加剧风力和流水(雨水)对表土的侵蚀,黑土肥力下降。免耕法的作用:少翻动土壤和覆盖率增加,减轻有机质淋失和黑土流失;减少对土壤结构破坏:减少土壤和空气接触,减缓土壤有机质分解和水分蒸发,改善土壤水肥条件;根、茎、叶腐烂后还田,增加土壤有机质。

【解析】

【分析】

本题考查黑土肥力下降的影响因素及免耕法对保持土壤肥力的作用。

【详解】

据材料分析可知,黑土虽然开发历史不长,但表土流失、肥力衰退等问题日益严重。长期以来,人们习惯翻地耕作。说明翻地耕作对黑土肥力产生不利影响。主要表现在翻地耕作使土壤变疏松,翻地耕作将土壤表面的作物茎叶覆盖层部分翻至地下,破坏了土壤表面的作物茎叶覆盖层,地面覆盖率减小,侵蚀加强,会加剧风力和流水(雨水)对表土的侵蚀,导致黑土肥力下降。免耕法不翻动或少翻动土壤,收割后留下作物的根、茎、叶,覆盖土壤表层,提高了地面覆盖率,侵蚀减弱,减轻有机质淋失和黑土流失;不翻动或少翻动土壤,减少对土壤结构破坏;不翻动或少翻动土壤,土壤不会变疏松,减少土壤和空气接触,从而减缓土壤有机质分解和水分蒸发,进而改善土壤水肥条件;作物的根、茎、叶,覆盖土壤表层,根、茎、叶腐烂后还田,增加土壤有机质。

【点睛】

28.(1)水资源总量少;地区分布不均(南多北少);季节(和年际)变化大;矿化度高,水质差。

(2)盲目扩大耕地灌溉面积,易造成土地荒漠化;不合理的灌溉,易造成土地盐碱化;大量开采地下水,会造成地下水位下降。

(3)夏季,雨水补给;冬季,积雪融水和开凿河冰。

【解析】

【分析】

本大题以清水河水系分布图及清水河主要水利工程统计资料为材料,涉及西海固地区水资源特点和生态环境特征、水体的补给等相关知识,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力。

(1)

从图示材料信息可知,西海固地区位于西北内陆地区,远离海洋,海洋上的水汽难以到达,降水稀少,气候干旱,水资源总量少,人均水资源匮乏;结合表格信息可知,西海固地区水资源地区分布不均,南多北少;修建水库蓄水说明降水时间分配不均,水资源季节和年际变化大;清水河河水苦涩,矿化度高,不能直接引用,水质差。

(2)

据材料及图中400mm等降水量线分析,西海固地区属于温带大陆性气候,降水稀少,气候干旱,夏季光照充足,蒸发旺盛,因此在干旱地区盲目扩大耕地灌溉面积易造成土地荒漠化;引用河水灌溉和只灌不排等不合理活动,易造成土地盐碱化;地表水缺乏,大量开采地下水,会造成地下水位下降,进而引发地面沉降等。

(3)

据材料分析,西海固地区位于季风区和非季风区的过渡地带,夏季受东南季风影响,降水较多,可以建设水窖蓄积雨水,因此夏季水窖淡水的补给来源主要是雨水补给;冬季河流结冰,可开凿河冰,放入冰窖,冰块融化后使用,也可蓄积少量的积雪,因此冬季水窖淡水的补给来源主要是积雪融水和开凿河冰。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少