2021-2022学年基础强化人教版化学九年级上册第七单元燃料及其利用定向测试练习题(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年基础强化人教版化学九年级上册第七单元燃料及其利用定向测试练习题(word版 含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 205.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-30 15:23:43 | ||

图片预览

文档简介

化学九年级上册第七单元燃料及其利用定向测试

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、下列有关自然界中碳循环说法不正确的是

A.植树造林有利于吸收二氧化碳 B.动植物的呼吸过程中发生缓慢氧化

C.过多排放二氧化碳会形成酸雨 D.煤、石油、天然气都是不可再生能源

2、如图描绘了成语“釜底抽薪”,其体现的灭火原理是

A.隔绝氧气 B.降低可燃物的温度

C.降低可燃物的着火点 D.移走可燃物

3、下列图标是化学实验室部分药品柜贴有的标签。储存酒精的药品柜应贴的图标是

A. B.

C. D.

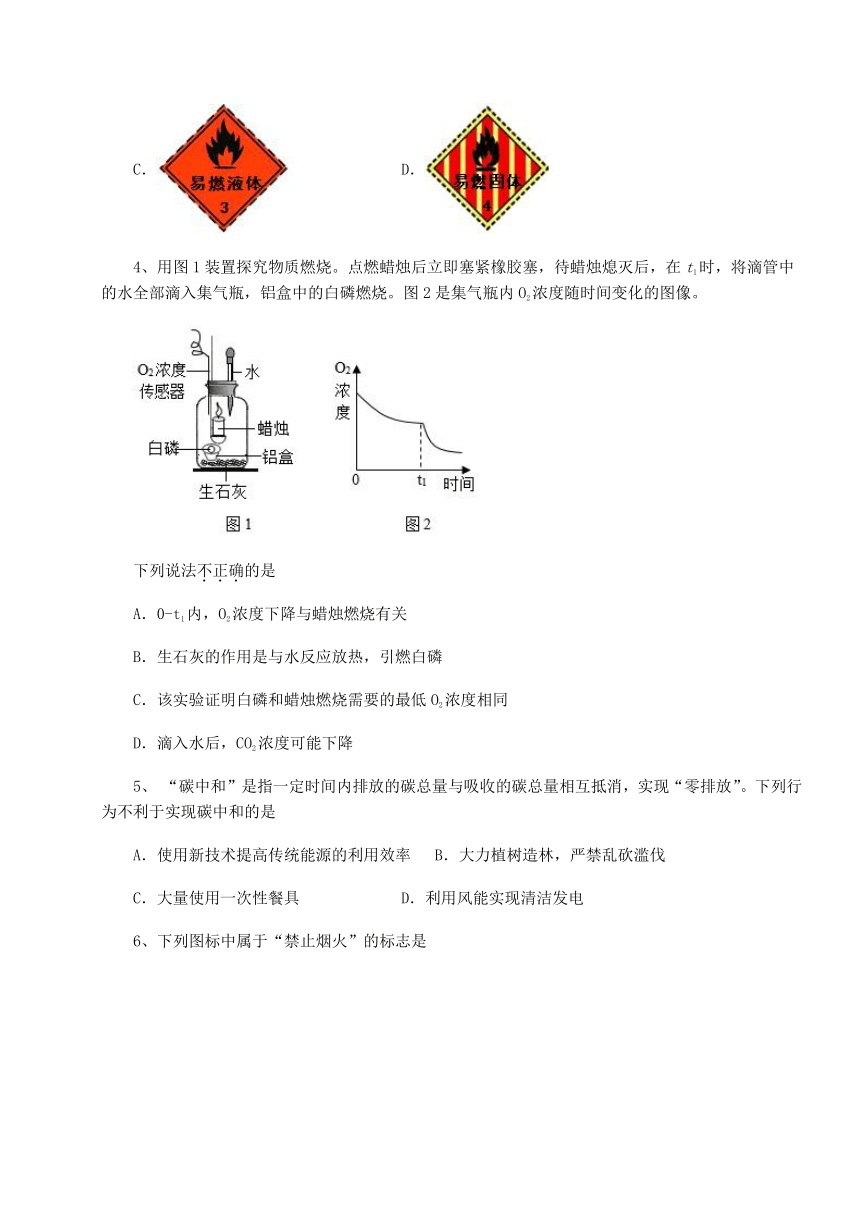

4、用图1装置探究物质燃烧。点燃蜡烛后立即塞紧橡胶塞,待蜡烛熄灭后,在t1时,将滴管中的水全部滴入集气瓶,铝盒中的白磷燃烧。图2是集气瓶内O2浓度随时间变化的图像。

下列说法不正确的是

A.0-t1内,O2浓度下降与蜡烛燃烧有关

B.生石灰的作用是与水反应放热,引燃白磷

C.该实验证明白磷和蜡烛燃烧需要的最低O2浓度相同

D.滴入水后,CO2浓度可能下降

5、 “碳中和”是指一定时间内排放的碳总量与吸收的碳总量相互抵消,实现“零排放”。下列行为不利于实现碳中和的是

A.使用新技术提高传统能源的利用效率 B.大力植树造林,严禁乱砍滥伐

C.大量使用一次性餐具 D.利用风能实现清洁发电

6、下列图标中属于“禁止烟火”的标志是

A. B.

C. D.

7、化学与人类的生活、生产关系密切。下列相关说法正确的是

A.加碘食盐中的碘指的是碘单质

B.为了身体健康,建议多饮用蒸馏水

C.天然气是可再生的清洁能源

D.“碳达峰”及“碳中和”的碳指的是,它是引起温室效应的主要气体

8、安全重于泰山,下列标识与安全无关的是

A. B.

C. D.

9、了解防火防爆常识,才能避免不可挽回的损失。下列物质在有限空间里遇到明火,不可能发生爆炸的是

A.氮气 B.氢气 C.煤粉 D.面粉

10、下列做法安全可行的是

A.电器着火,用水浇灭 B.在加油站接听移动电话

C.高楼火灾,乘坐电梯逃生 D.图书着火,用液态二氧化碳灭火器

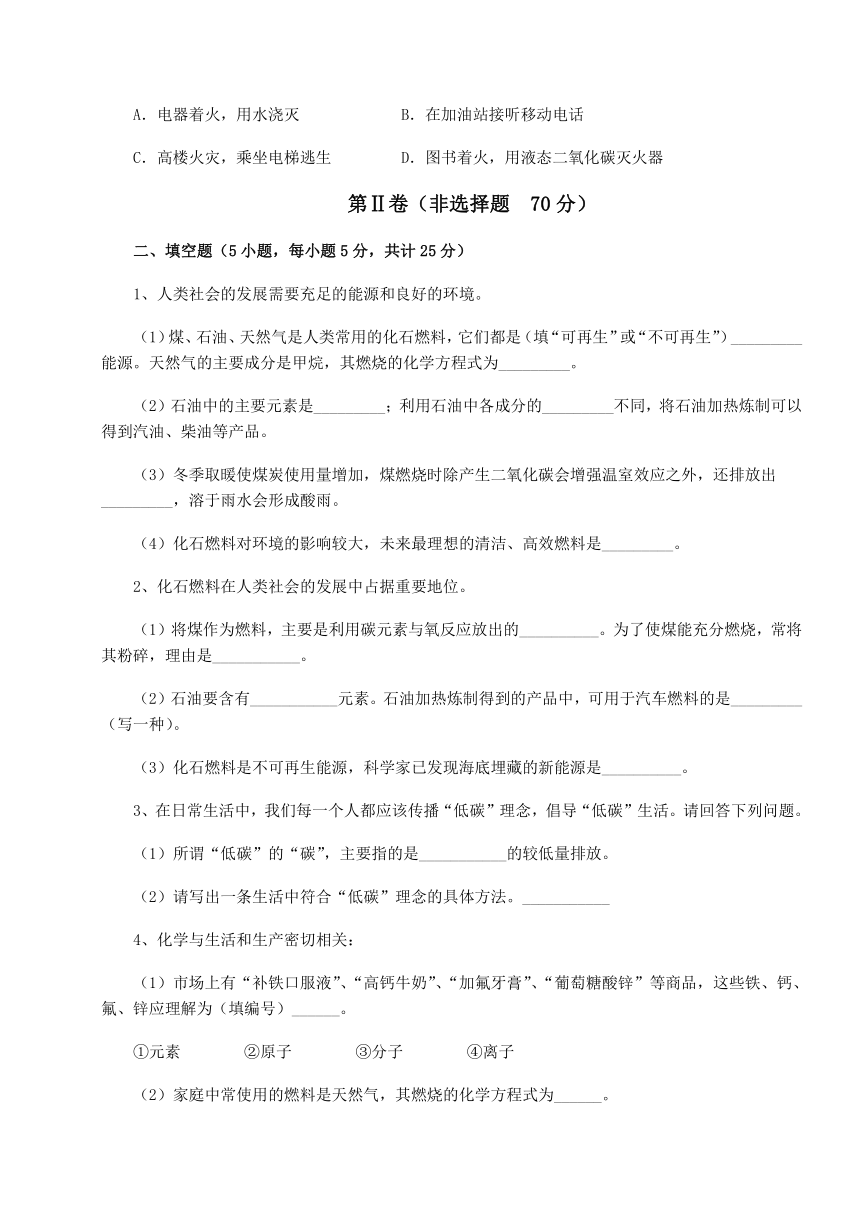

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、人类社会的发展需要充足的能源和良好的环境。

(1)煤、石油、天然气是人类常用的化石燃料,它们都是(填“可再生”或“不可再生”)_________能源。天然气的主要成分是甲烷,其燃烧的化学方程式为_________。

(2)石油中的主要元素是_________;利用石油中各成分的_________不同,将石油加热炼制可以得到汽油、柴油等产品。

(3)冬季取暖使煤炭使用量增加,煤燃烧时除产生二氧化碳会增强温室效应之外,还排放出_________,溶于雨水会形成酸雨。

(4)化石燃料对环境的影响较大,未来最理想的清洁、高效燃料是_________。

2、化石燃料在人类社会的发展中占据重要地位。

(1)将煤作为燃料,主要是利用碳元素与氧反应放出的__________。为了使煤能充分燃烧,常将其粉碎,理由是___________。

(2)石油要含有___________元素。石油加热炼制得到的产品中,可用于汽车燃料的是_________(写一种)。

(3)化石燃料是不可再生能源,科学家已发现海底埋藏的新能源是__________。

3、在日常生活中,我们每一个人都应该传播“低碳”理念,倡导“低碳”生活。请回答下列问题。

(1)所谓“低碳”的“碳”,主要指的是___________的较低量排放。

(2)请写出一条生活中符合“低碳”理念的具体方法。___________

4、化学与生活和生产密切相关:

(1)市场上有“补铁口服液”、“高钙牛奶”、“加氟牙膏”、“葡萄糖酸锌”等商品,这些铁、钙、氟、锌应理解为(填编号)______。

①元素 ②原子 ③分子 ④离子

(2)家庭中常使用的燃料是天然气,其燃烧的化学方程式为______。

(3)用灯帽盖灭酒精灯能灭火的原因是______。

5、2020年9月22日,我国政府承诺:将力争于2030年前实现CO2排放达到峰值,2060年前实现碳中和,即通过各种方式抵消排放的CO2量,重新实现碳平衡。

(1)煤、天然气和____________通常称为化石燃料,化石燃料的大量使用是碳平衡被破坏的主要原因之一,对此可采取的策略有____________。

(2)要实现我国政府提出的目标,可用化学方法对CO2人工捕获,如将空气通入氢氧化钾溶液反应生成碳酸钾和水(已知:碳酸钾易溶于水),写出用氢氧化钾捕获CO2的化学方程式_____________。

(3)某研究机构发明了转化大气中二氧化碳的技术。

方法一:在一定条件下,二氧化碳和氢气反应生成甲醇(CH3OH)和水,用甲醇生产人造纤维;

方法二:将二氧化碳转化为甲醇后用作燃料。这两种转化方法对大气中二氧化碳含量的影响分别是(填“增加”“减少”“不影响”):方法一____________:方法二____________。

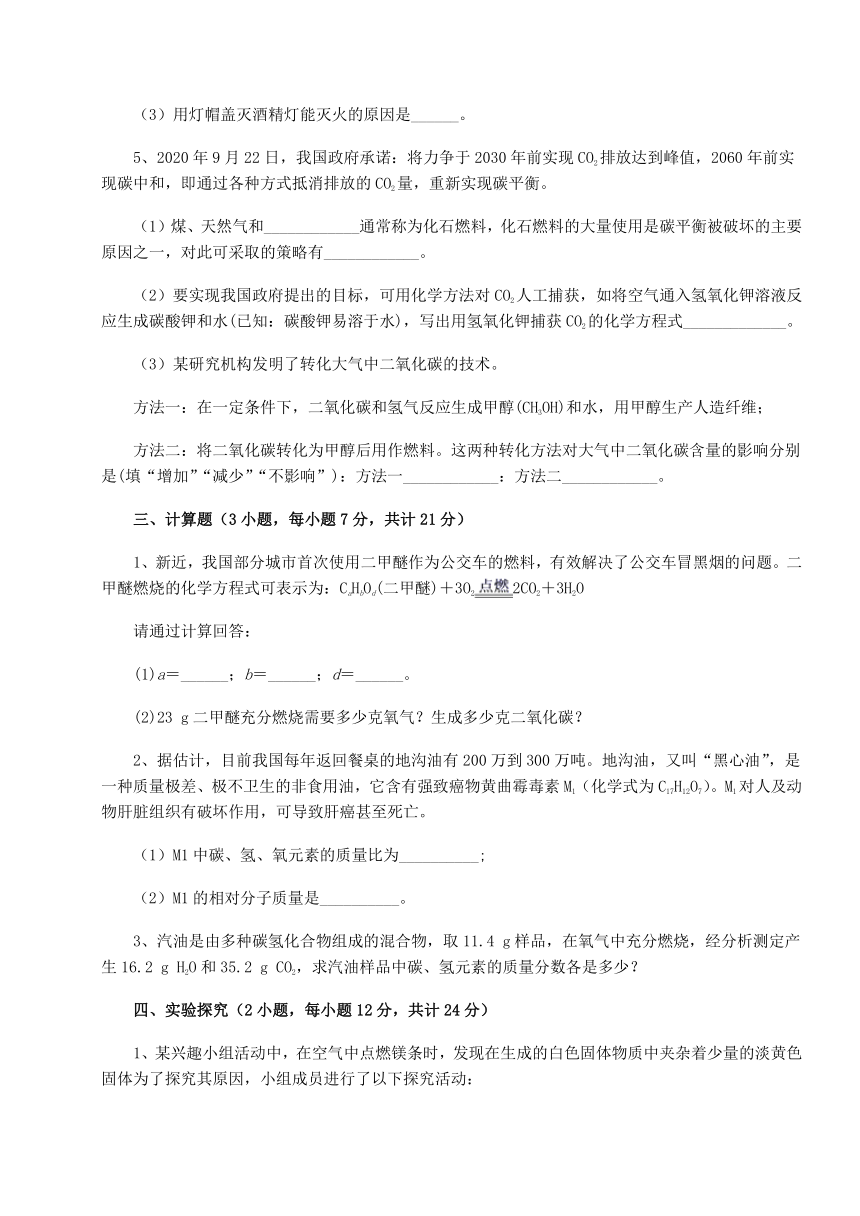

三、计算题(3小题,每小题7分,共计21分)

1、新近,我国部分城市首次使用二甲醚作为公交车的燃料,有效解决了公交车冒黑烟的问题。二甲醚燃烧的化学方程式可表示为:CaHbOd(二甲醚)+3O22CO2+3H2O

请通过计算回答:

(1)a=______;b=______;d=______。

(2)23 g二甲醚充分燃烧需要多少克氧气?生成多少克二氧化碳?

2、据估计,目前我国每年返回餐桌的地沟油有200万到300万吨。地沟油,又叫“黑心油”,是一种质量极差、极不卫生的非食用油,它含有强致癌物黄曲霉毒素M1(化学式为C17H12O7)。M1对人及动物肝脏组织有破坏作用,可导致肝癌甚至死亡。

(1)M1中碳、氢、氧元素的质量比为__________;

(2)M1的相对分子质量是__________。

3、汽油是由多种碳氢化合物组成的混合物,取11.4 g样品,在氧气中充分燃烧,经分析测定产生16.2 g H2O和35.2 g CO2,求汽油样品中碳、氢元素的质量分数各是多少?

四、实验探究(2小题,每小题12分,共计24分)

1、某兴趣小组活动中,在空气中点燃镁条时,发现在生成的白色固体物质中夹杂着少量的淡黄色固体为了探究其原因,小组成员进行了以下探究活动:

(提出问题)淡黄色固体物质的成分是什么?

(查阅资料)通过查阅资料,记录了下列几种物质的颜色:

物质 MgO MgCl2 Mg3N2 MgCO3 Mg(OH)2

颜色 白色 白色 淡黄色 白色 白色

小组成员一致认为产物中一定不含有氯化镁,理由是___________。

(提出猜想)淡黄色的固体可能是___________。(填化学式)

(实验探究)(1)按下图所示装置收集氮气(先关闭a、b、c,用凸透镜聚光引燃白磷,待白磷不再燃烧并冷却至室温后,再打开a、b、c,使用打气筒进行充气)。

(2)B装置点燃白磷的作用是___________。

(3)用排水法收集好氮气后,点燃镁条伸入氮气瓶中,观察生成产物的颜色。

(实验结论)猜想是正确的。镁条在氮气中燃烧的有关化学反应方程式是:___________。

(实验反思)本探究活动对物质燃烧新的认识是___________。

2、实验室常用加热氯酸钾与二氧化锰混合物的方法制取氧气,写出反应的化学方程式:______。

小芳发现,氯酸钾与氧化铜混合加热,也能较快产生氧气,于是进行如下探究:

(提出猜想)除MnO2、CuO外,Fe2O3也可以作KClO3分解的催化剂。

(完成实验)按下表进行试验:测定分解温度(分解温度越低,催化效果越好)。

实验编号 实验药品 分解温度(℃)

① KClO3 580

② KClO3、MnO2(质量比1:1) 350

③ KClO3、CuO(质量比l:1) 370

④ KClO3、Fe2O3(质量比1:1) 390

(分析数据、得出结论)

(1)由实验____________与实验④对比,证明猜想合理

(2)实验所用的三种金属氧化物,催化效果最好的是_____。

(反思)

(1)若要证明Fe2O3是该反应的催化剂,还要验证它在化学反应前后________;

(2)同种催化剂,颗粒大小可能影响催化效果,设计实验方案进行验证,请写出方案要点_______。

-参考答案-

一、单选题

1、C

【详解】

A、植物光合作用可以吸收二氧化碳,所以植树造林有利于吸收二氧化碳,选项A正确;

B、动植物的呼吸过程中与空气中的氧气发生不易被人察觉的缓慢氧化,选项B正确;

C、过多排放CO2会加剧温室效应,而不是形成酸雨,酸雨主要是由二氧化硫、氮氧化物造成的,选项C错误;

D、煤、石油和天然气是化石能源,在短期内得不到补充,所以均属于不可再生能源,选项D正确。

故选:C。

2、D

【详解】

釜底抽薪从燃烧与灭火的角度理解就是把柴火从锅底抽出,使火停止燃烧,才能使水止沸,所以其灭火原理是移走可燃物,故选D。

3、C

【分析】

酒精易燃烧,常温下为液体,属于易燃液体,不具有毒性、腐蚀性。

【详解】

A.此标签为有毒品标签,不符合题目要求;

B.此标签为腐蚀品标签,不符合题目要求;

C.此标签为易燃液体标签,符合题目要求;

D.此标签为易燃固体标签,不符合题目要求;

故选C。

【点睛】

4、C

【详解】

A:在0-t1时间内,蜡烛燃烧消耗瓶内空气中的氧气,使瓶内压强浓度下降。A正确。

B:生石灰与水反应放出大量的热,使瓶内温度升高,温度易得到白磷的着火点40℃。B正确。

C:据图2可知白磷和蜡烛燃烧需要的最低O2浓度不同。C错。

D:瓶内滴入水后,部分二氧化碳能溶于水或与水反应,CO2浓度可能下降。D正确。

综上所述:选择C。

【点睛】

5、C

【详解】

A.使用新技术提高传统能源的利用效率,利于实现碳中和。

B.大力植树造林,严禁乱砍滥伐,减少了资源浪费,利于实现碳中和。

C.大量使用一次性餐具,造成资源的浪费,不利于实现碳中和。

D.利用风能实现清洁发电,节约了资源,利于实现碳中和。

故选:C

6、C

【详解】

A图标是禁止存放易燃物质,B图标是腐蚀性液体,C图标是禁止烟火,D图标是易燃物质,故选C。

7、D

【详解】

A、物质都是由元素组成的,加碘食盐加的是碘酸钾,所以加碘食盐中的碘指的是碘元素,不是碘单质,故A选项错误;

B、 蒸馏水是纯水,其中不含人体必需的微量元素(或矿物质),所以长期饮用对健康不利,故B选项错误;

C、天然气、石油、煤等能源随着使用不断减少,短时间内从自然界得不到补充,因此属于不可再生能源,故C选项错误 ;

D、“碳达峰”、“碳中和”的碳指的是CO2,它是引起温室效应的主要气体,故D选项正确;

故选D。

8、D

【详解】

A. 爆炸品与安全有关,不符合题意;

B. 禁止吸烟与安全有关,不符合题意;

C. 腐蚀品与安全有关,不符合题意;

D. 国家节水标志与安全无关,符合题意。

故选D。

9、A

【详解】

可燃性气体或粉尘在有限空间里遇到明火,急剧燃烧就会引起爆炸,氢气、煤粉、面粉都是可燃物,在有限空间里遇到明火都可能引起爆炸,氮气不具备可燃性,不可能发生爆炸。

故选A。

10、D

【详解】

A、电器着火,用水浇灭容易触点和损坏电器。错误。

B、在加油站接听移动电话,可能会引燃汽油发生爆炸。错误。

C、高楼火灾,乘坐电梯逃生,可能断电被困在电梯内。错误。

D、图书着火,用液态二氧化碳灭火器,不会造成图书二次伤害。正确。

故选D。

【点睛】

二、填空题

1、

(1) 不可再生 CH4+2O2CO2+2H2O

(2) 碳、氢 沸点

(3)二氧化硫等

(4)氢气2

【解析】

(1)

煤、石油、天然气是人类常用的化石燃料,它们都是不可再生能源,故填:不可再生;

甲烷与氧气在点燃的条件下反应生成二氧化碳与水,故反应的化学方程式写为:CH4+2O2CO2+2H2O。

(2)

石油中的主要元素是碳、氢;利用石油中各成分的沸点不同,将石油加热炼制可以得到汽油、柴油等产品,故填:碳、氢;沸点。

(3)

煤中除含有碳、氢元素外,还含有少量的硫元素,燃烧后生成二氧化硫,溶于雨水会形成酸雨,故填:二氧化硫等。

(4)

氢气燃烧后只生成水,没有污染,且氢气的热值比化石燃料的热值高,所以未来最理想的清洁、高效燃料是氢气,故填:氢气。

2、

(1) 热量 增大煤与氧气的接触面积

(2) 碳、氢 汽油(或柴油)

(3)可燃冰

【解析】

(1)

煤作为燃料,主要是利用和氧反应放出的热量。 为了使煤能充分燃烧,常将其粉碎,主要是增大煤与氧气的接触面积,故填:增大煤与氧气的接触面积

(2)

石油中主要含有碳氢两种元素。故填:碳、氢 石油加热炼制得到的产品中,可用于汽车燃料的是汽油或柴油,故填:汽油(或柴油)

(3)

科学家已发现海底埋藏大量的可燃冰,故填:可燃冰

3、

(1)二氧化碳2

(2)乘坐公共交通工具出行

【分析】

(1)

所谓“低碳”的“碳”,主要指的是二氧化碳的较低量排放;

(2)

生活中符合“低碳”理念的有:骑自行车上学、乘坐公共交通工具出行等。

4、

(1)①

(2)

(3)隔绝氧气

【解析】

(1)

铁、钙、氟、锌应理解为元素,故选:①。

(2)

天然气主要成分是甲烷,甲烷燃烧生成二氧化碳和水,故填:。

(3)

用灯帽盖灭酒精灯能灭火的原因是隔绝氧气,故填:隔绝氧气。

5、

(1) 石油 开发新能源、减少化石燃料的使用

(2)

(3) 减少 不影响

【分析】

(1)

化石燃料为煤、石油、天然气;

化石燃料的大量使用是碳平衡被破坏的主要原因之一,对此可采取的策略有开发新能源、减少化石燃料的使用,提倡绿色出行、节能减排等。

(2)

氢氧化钾捕获二氧化碳的反应为氢氧化钾和二氧化碳反应生成碳酸钾和水,该反应的化学方程式为:2KOH + CO2=K2CO3+ H2O

(3)

方法一,将二氧化碳转化为甲醇,而甲醇的使用没有重新变为二氧化碳,故减少;方法二中甲醇依然燃烧,产物仍为二氧化碳,用重新排放,故不影响二氧化碳的含量。

三、计算题

1、 (1)2 6 1;(2)23 g二甲醚充分燃烧需要48 g氧气,生成44 g二氧化碳

【详解】

根据质量守恒定律知,(1)a=2;b=6;d=1。

(2)解:设23 g二甲醚充分燃烧需要x克氧气?生成y克二氧化碳.

CaHbOd(二甲醚)+3O22CO2+3H2O

46 96 88

23 x y

= ,x=48g. =,y=44.

答:23 g二甲醚充分燃烧需要48克氧气?生成44克二氧化碳。

点睛:本题主要考查质量守恒定律的应用和根据化学方程式进行计算。

2、51:3:28 328

【解析】

【详解】

(1)黄曲霉毒素 (C17H12O7) 由碳、氢、氧三种元素组成;碳、氢、氧元素的质量比为:(12×17):(1×12):(16×7)=204:12:112= 51:3:28;故填:51:3:28

(2) M1的相对分子质量是: 12×17+1×12+16×7=204+12+112=328;故填:328

【点睛】

根据黄曲霉毒素(C17H12O7)的化学式; 黄曲霉毒素(C17H12O7)一个分子的构成;化合物中各元素质量比=各原子的相对原子质量×原子个数之比,化合物中相对原子质量=各原子的相对原子质量×原子个数之和,来进行分析判断。

3、32.84.21% 15.79%

【详解】

由质量守恒定律可知,汽油样品中碳、氢元素即为二氧化碳中碳元素和水中氢元素,

16.2克H2O中H氢元素的质量:16.2g××100%=1.8g;

计算出 35.2克CO2中碳元素的质量:35.2g××100%)=9.6g;

汽油样品中碳元素的质量分数=×100%=84.2%;

则汽油样品中氢元素的质量分数为:1-84.2%=15.8%

答:汽油样品中碳、氢元素的质量分数分别是84.2%、15.8%。

四、实验探究

1、根据质量守恒定律,化学反应前后,元素的种类不变,空气中不含氯元素,不可能生成氯化镁 Mg3N2 将装置内氧气耗尽,得到相对纯净的氮气 燃烧不一定需要氧气

【详解】

查阅资料:根据质量守恒定律,化学反应前后元素的种类不变,由于空气中无氯元素,所以燃烧产物中一定不存在氯化镁;

提出猜想:空气中含有氮气,在空气中点燃镁条时,生成的白色固体物质中夹杂着少量的淡黄色固体,而氮化镁为淡黄色,所以淡黄色的固体可能是镁与空气中的氮气反应生成的Mg3N2;

实验探究:(2)空气中主要含氮气和氧气,B装置中点燃白磷的作用是:将装置内氧气耗尽,得到相对纯净的氮气;

实验结论:镁和氮气在点燃的条件下反应生成氮化镁,化学方程式为:;实验反思:镁能在氮气中燃烧,说明物质燃烧不一定需要氧气。

2、2KClO32KCl+3O2↑ ① 二氧化锰2 质量和化学性质是否改变 将氯酸钾与不同颗粒大小的同种催化剂等质量比混合,加热测分解温度

【详解】

氯酸钾在二氧化锰作催化剂和加热的条件下反应生成氯化钾和氧气,故反应的化学方程式写为:2KClO32KCl+3O2↑。

{分析数据、得出结论}(1)催化剂能改变化学反应的速率,可选择加催化剂和不加催化剂的实验进行比较分解温度即可,要证明除MnO2、CuO外,Fe2O3也可以作KClO3分解的催化剂,可选择实验①和实验④对比,故填①。

(2)由表可知,几种催化剂与氯酸钾等质量比混合加热时,MnO2作催化剂时分解温度最低,说明实验所用的三种金属氧化物,催化效果最好的是MnO2,故填MnO2。

{反思}(1)催化剂在化学反应前后质量与化学性质保持不变,所以要证明Fe2O3是该反应的催化剂,还要验证它在化学反应前后的质量与化学性质是否改变,故填质量与化学性质是否改变。

(2)探究同种催化剂的颗粒大小可能影响催化效果,可将氯酸钾与不同颗粒大小的同种催化剂等质量比混合,加热测分解温度进行比较即,故填将氯酸钾与不同颗粒大小的同种催化剂等质量比混合,加热测分解温度。

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、下列有关自然界中碳循环说法不正确的是

A.植树造林有利于吸收二氧化碳 B.动植物的呼吸过程中发生缓慢氧化

C.过多排放二氧化碳会形成酸雨 D.煤、石油、天然气都是不可再生能源

2、如图描绘了成语“釜底抽薪”,其体现的灭火原理是

A.隔绝氧气 B.降低可燃物的温度

C.降低可燃物的着火点 D.移走可燃物

3、下列图标是化学实验室部分药品柜贴有的标签。储存酒精的药品柜应贴的图标是

A. B.

C. D.

4、用图1装置探究物质燃烧。点燃蜡烛后立即塞紧橡胶塞,待蜡烛熄灭后,在t1时,将滴管中的水全部滴入集气瓶,铝盒中的白磷燃烧。图2是集气瓶内O2浓度随时间变化的图像。

下列说法不正确的是

A.0-t1内,O2浓度下降与蜡烛燃烧有关

B.生石灰的作用是与水反应放热,引燃白磷

C.该实验证明白磷和蜡烛燃烧需要的最低O2浓度相同

D.滴入水后,CO2浓度可能下降

5、 “碳中和”是指一定时间内排放的碳总量与吸收的碳总量相互抵消,实现“零排放”。下列行为不利于实现碳中和的是

A.使用新技术提高传统能源的利用效率 B.大力植树造林,严禁乱砍滥伐

C.大量使用一次性餐具 D.利用风能实现清洁发电

6、下列图标中属于“禁止烟火”的标志是

A. B.

C. D.

7、化学与人类的生活、生产关系密切。下列相关说法正确的是

A.加碘食盐中的碘指的是碘单质

B.为了身体健康,建议多饮用蒸馏水

C.天然气是可再生的清洁能源

D.“碳达峰”及“碳中和”的碳指的是,它是引起温室效应的主要气体

8、安全重于泰山,下列标识与安全无关的是

A. B.

C. D.

9、了解防火防爆常识,才能避免不可挽回的损失。下列物质在有限空间里遇到明火,不可能发生爆炸的是

A.氮气 B.氢气 C.煤粉 D.面粉

10、下列做法安全可行的是

A.电器着火,用水浇灭 B.在加油站接听移动电话

C.高楼火灾,乘坐电梯逃生 D.图书着火,用液态二氧化碳灭火器

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、人类社会的发展需要充足的能源和良好的环境。

(1)煤、石油、天然气是人类常用的化石燃料,它们都是(填“可再生”或“不可再生”)_________能源。天然气的主要成分是甲烷,其燃烧的化学方程式为_________。

(2)石油中的主要元素是_________;利用石油中各成分的_________不同,将石油加热炼制可以得到汽油、柴油等产品。

(3)冬季取暖使煤炭使用量增加,煤燃烧时除产生二氧化碳会增强温室效应之外,还排放出_________,溶于雨水会形成酸雨。

(4)化石燃料对环境的影响较大,未来最理想的清洁、高效燃料是_________。

2、化石燃料在人类社会的发展中占据重要地位。

(1)将煤作为燃料,主要是利用碳元素与氧反应放出的__________。为了使煤能充分燃烧,常将其粉碎,理由是___________。

(2)石油要含有___________元素。石油加热炼制得到的产品中,可用于汽车燃料的是_________(写一种)。

(3)化石燃料是不可再生能源,科学家已发现海底埋藏的新能源是__________。

3、在日常生活中,我们每一个人都应该传播“低碳”理念,倡导“低碳”生活。请回答下列问题。

(1)所谓“低碳”的“碳”,主要指的是___________的较低量排放。

(2)请写出一条生活中符合“低碳”理念的具体方法。___________

4、化学与生活和生产密切相关:

(1)市场上有“补铁口服液”、“高钙牛奶”、“加氟牙膏”、“葡萄糖酸锌”等商品,这些铁、钙、氟、锌应理解为(填编号)______。

①元素 ②原子 ③分子 ④离子

(2)家庭中常使用的燃料是天然气,其燃烧的化学方程式为______。

(3)用灯帽盖灭酒精灯能灭火的原因是______。

5、2020年9月22日,我国政府承诺:将力争于2030年前实现CO2排放达到峰值,2060年前实现碳中和,即通过各种方式抵消排放的CO2量,重新实现碳平衡。

(1)煤、天然气和____________通常称为化石燃料,化石燃料的大量使用是碳平衡被破坏的主要原因之一,对此可采取的策略有____________。

(2)要实现我国政府提出的目标,可用化学方法对CO2人工捕获,如将空气通入氢氧化钾溶液反应生成碳酸钾和水(已知:碳酸钾易溶于水),写出用氢氧化钾捕获CO2的化学方程式_____________。

(3)某研究机构发明了转化大气中二氧化碳的技术。

方法一:在一定条件下,二氧化碳和氢气反应生成甲醇(CH3OH)和水,用甲醇生产人造纤维;

方法二:将二氧化碳转化为甲醇后用作燃料。这两种转化方法对大气中二氧化碳含量的影响分别是(填“增加”“减少”“不影响”):方法一____________:方法二____________。

三、计算题(3小题,每小题7分,共计21分)

1、新近,我国部分城市首次使用二甲醚作为公交车的燃料,有效解决了公交车冒黑烟的问题。二甲醚燃烧的化学方程式可表示为:CaHbOd(二甲醚)+3O22CO2+3H2O

请通过计算回答:

(1)a=______;b=______;d=______。

(2)23 g二甲醚充分燃烧需要多少克氧气?生成多少克二氧化碳?

2、据估计,目前我国每年返回餐桌的地沟油有200万到300万吨。地沟油,又叫“黑心油”,是一种质量极差、极不卫生的非食用油,它含有强致癌物黄曲霉毒素M1(化学式为C17H12O7)。M1对人及动物肝脏组织有破坏作用,可导致肝癌甚至死亡。

(1)M1中碳、氢、氧元素的质量比为__________;

(2)M1的相对分子质量是__________。

3、汽油是由多种碳氢化合物组成的混合物,取11.4 g样品,在氧气中充分燃烧,经分析测定产生16.2 g H2O和35.2 g CO2,求汽油样品中碳、氢元素的质量分数各是多少?

四、实验探究(2小题,每小题12分,共计24分)

1、某兴趣小组活动中,在空气中点燃镁条时,发现在生成的白色固体物质中夹杂着少量的淡黄色固体为了探究其原因,小组成员进行了以下探究活动:

(提出问题)淡黄色固体物质的成分是什么?

(查阅资料)通过查阅资料,记录了下列几种物质的颜色:

物质 MgO MgCl2 Mg3N2 MgCO3 Mg(OH)2

颜色 白色 白色 淡黄色 白色 白色

小组成员一致认为产物中一定不含有氯化镁,理由是___________。

(提出猜想)淡黄色的固体可能是___________。(填化学式)

(实验探究)(1)按下图所示装置收集氮气(先关闭a、b、c,用凸透镜聚光引燃白磷,待白磷不再燃烧并冷却至室温后,再打开a、b、c,使用打气筒进行充气)。

(2)B装置点燃白磷的作用是___________。

(3)用排水法收集好氮气后,点燃镁条伸入氮气瓶中,观察生成产物的颜色。

(实验结论)猜想是正确的。镁条在氮气中燃烧的有关化学反应方程式是:___________。

(实验反思)本探究活动对物质燃烧新的认识是___________。

2、实验室常用加热氯酸钾与二氧化锰混合物的方法制取氧气,写出反应的化学方程式:______。

小芳发现,氯酸钾与氧化铜混合加热,也能较快产生氧气,于是进行如下探究:

(提出猜想)除MnO2、CuO外,Fe2O3也可以作KClO3分解的催化剂。

(完成实验)按下表进行试验:测定分解温度(分解温度越低,催化效果越好)。

实验编号 实验药品 分解温度(℃)

① KClO3 580

② KClO3、MnO2(质量比1:1) 350

③ KClO3、CuO(质量比l:1) 370

④ KClO3、Fe2O3(质量比1:1) 390

(分析数据、得出结论)

(1)由实验____________与实验④对比,证明猜想合理

(2)实验所用的三种金属氧化物,催化效果最好的是_____。

(反思)

(1)若要证明Fe2O3是该反应的催化剂,还要验证它在化学反应前后________;

(2)同种催化剂,颗粒大小可能影响催化效果,设计实验方案进行验证,请写出方案要点_______。

-参考答案-

一、单选题

1、C

【详解】

A、植物光合作用可以吸收二氧化碳,所以植树造林有利于吸收二氧化碳,选项A正确;

B、动植物的呼吸过程中与空气中的氧气发生不易被人察觉的缓慢氧化,选项B正确;

C、过多排放CO2会加剧温室效应,而不是形成酸雨,酸雨主要是由二氧化硫、氮氧化物造成的,选项C错误;

D、煤、石油和天然气是化石能源,在短期内得不到补充,所以均属于不可再生能源,选项D正确。

故选:C。

2、D

【详解】

釜底抽薪从燃烧与灭火的角度理解就是把柴火从锅底抽出,使火停止燃烧,才能使水止沸,所以其灭火原理是移走可燃物,故选D。

3、C

【分析】

酒精易燃烧,常温下为液体,属于易燃液体,不具有毒性、腐蚀性。

【详解】

A.此标签为有毒品标签,不符合题目要求;

B.此标签为腐蚀品标签,不符合题目要求;

C.此标签为易燃液体标签,符合题目要求;

D.此标签为易燃固体标签,不符合题目要求;

故选C。

【点睛】

4、C

【详解】

A:在0-t1时间内,蜡烛燃烧消耗瓶内空气中的氧气,使瓶内压强浓度下降。A正确。

B:生石灰与水反应放出大量的热,使瓶内温度升高,温度易得到白磷的着火点40℃。B正确。

C:据图2可知白磷和蜡烛燃烧需要的最低O2浓度不同。C错。

D:瓶内滴入水后,部分二氧化碳能溶于水或与水反应,CO2浓度可能下降。D正确。

综上所述:选择C。

【点睛】

5、C

【详解】

A.使用新技术提高传统能源的利用效率,利于实现碳中和。

B.大力植树造林,严禁乱砍滥伐,减少了资源浪费,利于实现碳中和。

C.大量使用一次性餐具,造成资源的浪费,不利于实现碳中和。

D.利用风能实现清洁发电,节约了资源,利于实现碳中和。

故选:C

6、C

【详解】

A图标是禁止存放易燃物质,B图标是腐蚀性液体,C图标是禁止烟火,D图标是易燃物质,故选C。

7、D

【详解】

A、物质都是由元素组成的,加碘食盐加的是碘酸钾,所以加碘食盐中的碘指的是碘元素,不是碘单质,故A选项错误;

B、 蒸馏水是纯水,其中不含人体必需的微量元素(或矿物质),所以长期饮用对健康不利,故B选项错误;

C、天然气、石油、煤等能源随着使用不断减少,短时间内从自然界得不到补充,因此属于不可再生能源,故C选项错误 ;

D、“碳达峰”、“碳中和”的碳指的是CO2,它是引起温室效应的主要气体,故D选项正确;

故选D。

8、D

【详解】

A. 爆炸品与安全有关,不符合题意;

B. 禁止吸烟与安全有关,不符合题意;

C. 腐蚀品与安全有关,不符合题意;

D. 国家节水标志与安全无关,符合题意。

故选D。

9、A

【详解】

可燃性气体或粉尘在有限空间里遇到明火,急剧燃烧就会引起爆炸,氢气、煤粉、面粉都是可燃物,在有限空间里遇到明火都可能引起爆炸,氮气不具备可燃性,不可能发生爆炸。

故选A。

10、D

【详解】

A、电器着火,用水浇灭容易触点和损坏电器。错误。

B、在加油站接听移动电话,可能会引燃汽油发生爆炸。错误。

C、高楼火灾,乘坐电梯逃生,可能断电被困在电梯内。错误。

D、图书着火,用液态二氧化碳灭火器,不会造成图书二次伤害。正确。

故选D。

【点睛】

二、填空题

1、

(1) 不可再生 CH4+2O2CO2+2H2O

(2) 碳、氢 沸点

(3)二氧化硫等

(4)氢气2

【解析】

(1)

煤、石油、天然气是人类常用的化石燃料,它们都是不可再生能源,故填:不可再生;

甲烷与氧气在点燃的条件下反应生成二氧化碳与水,故反应的化学方程式写为:CH4+2O2CO2+2H2O。

(2)

石油中的主要元素是碳、氢;利用石油中各成分的沸点不同,将石油加热炼制可以得到汽油、柴油等产品,故填:碳、氢;沸点。

(3)

煤中除含有碳、氢元素外,还含有少量的硫元素,燃烧后生成二氧化硫,溶于雨水会形成酸雨,故填:二氧化硫等。

(4)

氢气燃烧后只生成水,没有污染,且氢气的热值比化石燃料的热值高,所以未来最理想的清洁、高效燃料是氢气,故填:氢气。

2、

(1) 热量 增大煤与氧气的接触面积

(2) 碳、氢 汽油(或柴油)

(3)可燃冰

【解析】

(1)

煤作为燃料,主要是利用和氧反应放出的热量。 为了使煤能充分燃烧,常将其粉碎,主要是增大煤与氧气的接触面积,故填:增大煤与氧气的接触面积

(2)

石油中主要含有碳氢两种元素。故填:碳、氢 石油加热炼制得到的产品中,可用于汽车燃料的是汽油或柴油,故填:汽油(或柴油)

(3)

科学家已发现海底埋藏大量的可燃冰,故填:可燃冰

3、

(1)二氧化碳2

(2)乘坐公共交通工具出行

【分析】

(1)

所谓“低碳”的“碳”,主要指的是二氧化碳的较低量排放;

(2)

生活中符合“低碳”理念的有:骑自行车上学、乘坐公共交通工具出行等。

4、

(1)①

(2)

(3)隔绝氧气

【解析】

(1)

铁、钙、氟、锌应理解为元素,故选:①。

(2)

天然气主要成分是甲烷,甲烷燃烧生成二氧化碳和水,故填:。

(3)

用灯帽盖灭酒精灯能灭火的原因是隔绝氧气,故填:隔绝氧气。

5、

(1) 石油 开发新能源、减少化石燃料的使用

(2)

(3) 减少 不影响

【分析】

(1)

化石燃料为煤、石油、天然气;

化石燃料的大量使用是碳平衡被破坏的主要原因之一,对此可采取的策略有开发新能源、减少化石燃料的使用,提倡绿色出行、节能减排等。

(2)

氢氧化钾捕获二氧化碳的反应为氢氧化钾和二氧化碳反应生成碳酸钾和水,该反应的化学方程式为:2KOH + CO2=K2CO3+ H2O

(3)

方法一,将二氧化碳转化为甲醇,而甲醇的使用没有重新变为二氧化碳,故减少;方法二中甲醇依然燃烧,产物仍为二氧化碳,用重新排放,故不影响二氧化碳的含量。

三、计算题

1、 (1)2 6 1;(2)23 g二甲醚充分燃烧需要48 g氧气,生成44 g二氧化碳

【详解】

根据质量守恒定律知,(1)a=2;b=6;d=1。

(2)解:设23 g二甲醚充分燃烧需要x克氧气?生成y克二氧化碳.

CaHbOd(二甲醚)+3O22CO2+3H2O

46 96 88

23 x y

= ,x=48g. =,y=44.

答:23 g二甲醚充分燃烧需要48克氧气?生成44克二氧化碳。

点睛:本题主要考查质量守恒定律的应用和根据化学方程式进行计算。

2、51:3:28 328

【解析】

【详解】

(1)黄曲霉毒素 (C17H12O7) 由碳、氢、氧三种元素组成;碳、氢、氧元素的质量比为:(12×17):(1×12):(16×7)=204:12:112= 51:3:28;故填:51:3:28

(2) M1的相对分子质量是: 12×17+1×12+16×7=204+12+112=328;故填:328

【点睛】

根据黄曲霉毒素(C17H12O7)的化学式; 黄曲霉毒素(C17H12O7)一个分子的构成;化合物中各元素质量比=各原子的相对原子质量×原子个数之比,化合物中相对原子质量=各原子的相对原子质量×原子个数之和,来进行分析判断。

3、32.84.21% 15.79%

【详解】

由质量守恒定律可知,汽油样品中碳、氢元素即为二氧化碳中碳元素和水中氢元素,

16.2克H2O中H氢元素的质量:16.2g××100%=1.8g;

计算出 35.2克CO2中碳元素的质量:35.2g××100%)=9.6g;

汽油样品中碳元素的质量分数=×100%=84.2%;

则汽油样品中氢元素的质量分数为:1-84.2%=15.8%

答:汽油样品中碳、氢元素的质量分数分别是84.2%、15.8%。

四、实验探究

1、根据质量守恒定律,化学反应前后,元素的种类不变,空气中不含氯元素,不可能生成氯化镁 Mg3N2 将装置内氧气耗尽,得到相对纯净的氮气 燃烧不一定需要氧气

【详解】

查阅资料:根据质量守恒定律,化学反应前后元素的种类不变,由于空气中无氯元素,所以燃烧产物中一定不存在氯化镁;

提出猜想:空气中含有氮气,在空气中点燃镁条时,生成的白色固体物质中夹杂着少量的淡黄色固体,而氮化镁为淡黄色,所以淡黄色的固体可能是镁与空气中的氮气反应生成的Mg3N2;

实验探究:(2)空气中主要含氮气和氧气,B装置中点燃白磷的作用是:将装置内氧气耗尽,得到相对纯净的氮气;

实验结论:镁和氮气在点燃的条件下反应生成氮化镁,化学方程式为:;实验反思:镁能在氮气中燃烧,说明物质燃烧不一定需要氧气。

2、2KClO32KCl+3O2↑ ① 二氧化锰2 质量和化学性质是否改变 将氯酸钾与不同颗粒大小的同种催化剂等质量比混合,加热测分解温度

【详解】

氯酸钾在二氧化锰作催化剂和加热的条件下反应生成氯化钾和氧气,故反应的化学方程式写为:2KClO32KCl+3O2↑。

{分析数据、得出结论}(1)催化剂能改变化学反应的速率,可选择加催化剂和不加催化剂的实验进行比较分解温度即可,要证明除MnO2、CuO外,Fe2O3也可以作KClO3分解的催化剂,可选择实验①和实验④对比,故填①。

(2)由表可知,几种催化剂与氯酸钾等质量比混合加热时,MnO2作催化剂时分解温度最低,说明实验所用的三种金属氧化物,催化效果最好的是MnO2,故填MnO2。

{反思}(1)催化剂在化学反应前后质量与化学性质保持不变,所以要证明Fe2O3是该反应的催化剂,还要验证它在化学反应前后的质量与化学性质是否改变,故填质量与化学性质是否改变。

(2)探究同种催化剂的颗粒大小可能影响催化效果,可将氯酸钾与不同颗粒大小的同种催化剂等质量比混合,加热测分解温度进行比较即,故填将氯酸钾与不同颗粒大小的同种催化剂等质量比混合,加热测分解温度。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件