15.1《谏太宗十思疏》2021-2022学年统编版高中语文必修下册(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 15.1《谏太宗十思疏》2021-2022学年统编版高中语文必修下册(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 731.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-30 13:13:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

讽谏帝王,是冒险的事。批“龙鳞”,逆“圣听”,需要大勇与大智。多少忠臣义士,尽忠讲谏,结果呢?有的被挖心,有的被放逐。比干屈原的故事,千古流传。在“君叫臣死臣不能不死,父叫子亡子不得不亡”、“伴君如伴虎”的封建社会,能被所效忠的君王尊称为人生一面镜子的恐怕只有一位,那就是唐代名相魏征。魏征写了《谏太宗十思疏》上奏后,唐太宗非常赞赏,亲手写诏书嘉许魏征,并放置案头,以资警惕。

谏太宗十思疏

魏征

1.掌握文中实词、虚词和文言活用现象、句式特点。

2.自主、合作、探究学习,理清文章的论证思路。

2.了解本文先设喻明理,然后据事发挥,最后引出主题的论证思路。学习本文对比论证和比喻论证的方法。

3.领悟“十思”的积极意义,学习作者反复开导、循循善诱的劝谏艺术。

教学目标

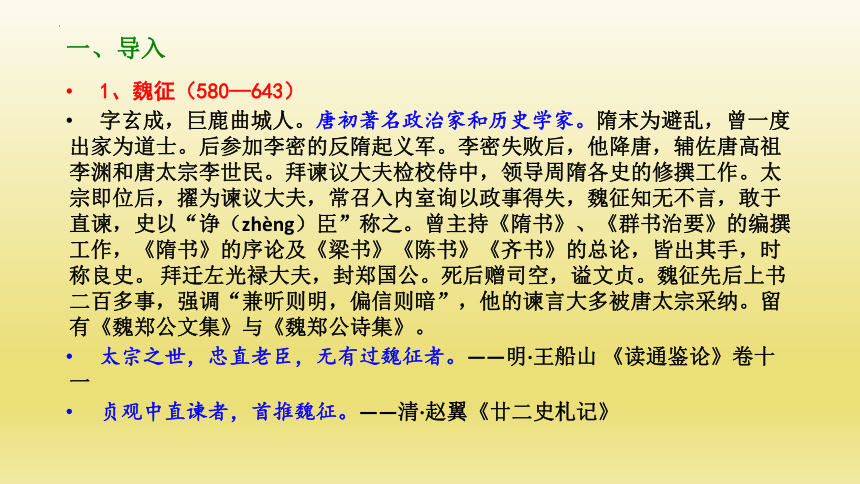

1、魏征(580—643)

字玄成,巨鹿曲城人。唐初著名政治家和历史学家。隋末为避乱,曾一度出家为道士。后参加李密的反隋起义军。李密失败后,他降唐,辅佐唐高祖李渊和唐太宗李世民。拜谏议大夫检校侍中,领导周隋各史的修撰工作。太宗即位后,擢为谏议大夫,常召入内室询以政事得失,魏征知无不言,敢于直谏,史以“诤(zhèng)臣”称之。曾主持《隋书》、《群书治要》的编撰工作,《隋书》的序论及《梁书》《陈书》《齐书》的总论,皆出其手,时称良史。 拜迁左光禄大夫,封郑国公。死后赠司空,谥文贞。魏征先后上书二百多事,强调“兼听则明,偏信则暗”,他的谏言大多被唐太宗采纳。留有《魏郑公文集》与《魏郑公诗集》。

太宗之世,忠直老臣,无有过魏征者。——明·王船山 《读通鉴论》卷十一

贞观中直谏者,首推魏征。——清·赵翼《廿二史札记》

一、导入

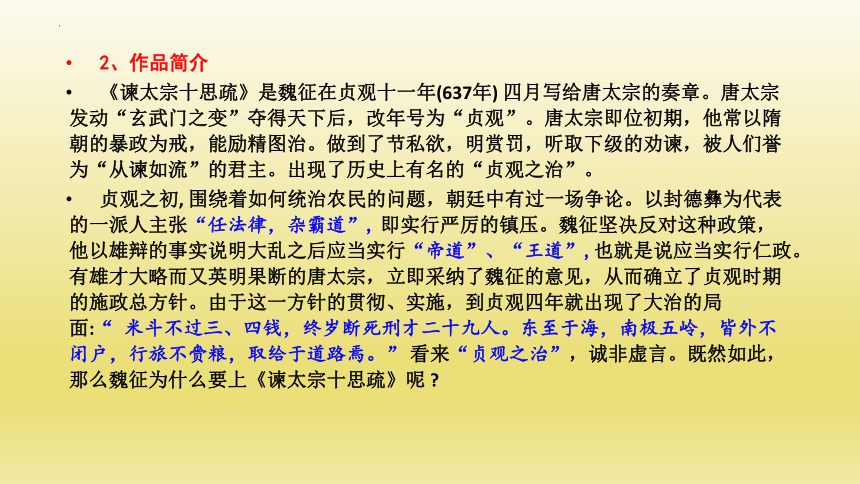

2、作品简介

《谏太宗十思疏》是魏征在贞观十一年(637年) 四月写给唐太宗的奏章。唐太宗发动“玄武门之变”夺得天下后,改年号为“贞观”。唐太宗即位初期,他常以隋朝的暴政为戒,能励精图治。做到了节私欲,明赏罚,听取下级的劝谏,被人们誉为“从谏如流”的君主。出现了历史上有名的“贞观之治”。

贞观之初, 围绕着如何统治农民的问题,朝廷中有过一场争论。以封德彝为代表的一派人主张“任法律,杂霸道”, 即实行严厉的镇压。魏征坚决反对这种政策,他以雄辩的事实说明大乱之后应当实行“帝道”、“王道”,也就是说应当实行仁政。有雄才大略而又英明果断的唐太宗,立即采纳了魏征的意见,从而确立了贞观时期的施政总方针。由于这一方针的贯彻、实施,到贞观四年就出现了大治的局面:“ 米斗不过三、四钱,终岁断死刑才二十九人。东至于海,南极五岭,皆外不闭户,行旅不赍粮,取给于道路焉。” 看来“贞观之治”,诚非虚言。既然如此,那么魏征为什么要上《谏太宗十思疏》呢

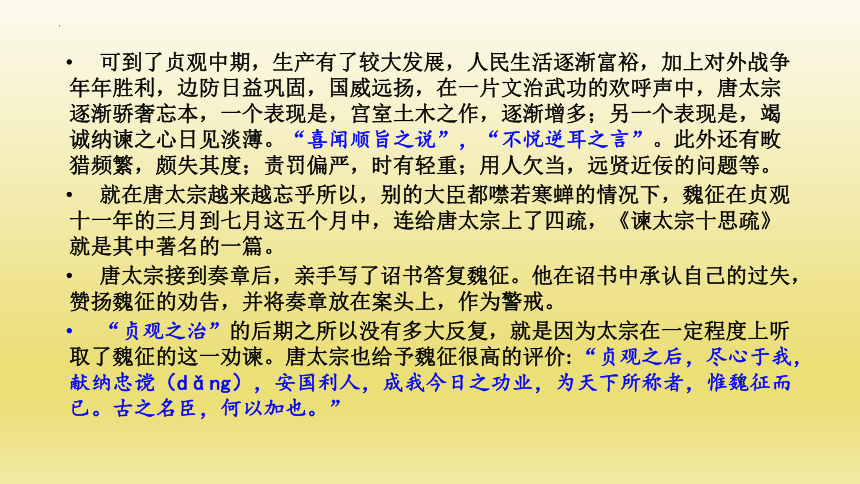

可到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加上对外战争年年胜利,边防日益巩固,国威远扬,在一片文治武功的欢呼声中,唐太宗逐渐骄奢忘本,一个表现是,宫室土木之作,逐渐增多;另一个表现是,竭诚纳谏之心日见淡薄。“喜闻顺旨之说”,“不悦逆耳之言”。此外还有畋猎频繁,颇失其度;责罚偏严,时有轻重;用人欠当,远贤近佞的问题等。

就在唐太宗越来越忘乎所以,别的大臣都噤若寒蝉的情况下,魏征在贞观十一年的三月到七月这五个月中,连给唐太宗上了四疏,《谏太宗十思疏》就是其中著名的一篇。

唐太宗接到奏章后,亲手写了诏书答复魏征。他在诏书中承认自己的过失,赞扬魏征的劝告,并将奏章放在案头上,作为警戒。

“贞观之治”的后期之所以没有多大反复,就是因为太宗在一定程度上听取了魏征的这一劝谏。唐太宗也给予魏征很高的评价: “贞观之后,尽心于我,献纳忠谠(dǎng),安国利人,成我今日之功业,为天下所称者,惟魏征而已。古之名臣,何以加也。”

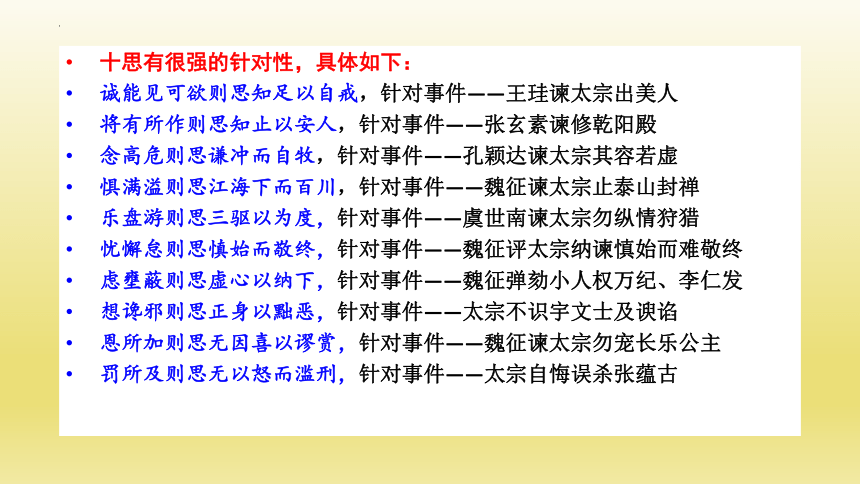

十思有很强的针对性,具体如下:

诚能见可欲则思知足以自戒,针对事件——王珪谏太宗出美人

将有所作则思知止以安人,针对事件——张玄素谏修乾阳殿

念高危则思谦冲而自牧,针对事件——孔颖达谏太宗其容若虚

惧满溢则思江海下而百川,针对事件——魏征谏太宗止泰山封禅

乐盘游则思三驱以为度,针对事件——虞世南谏太宗勿纵情狩猎

忧懈怠则思慎始而敬终,针对事件——魏征评太宗纳谏慎始而难敬终

虑壅蔽则思虚心以纳下,针对事件——魏征弹劾小人权万纪、李仁发

想谗邪则思正身以黜恶,针对事件——太宗不识宇文士及谀谄

恩所加则思无因喜以谬赏,针对事件——魏征谏太宗勿宠长乐公主

罚所及则思无以怒而滥刑,针对事件——太宗自悔误杀张蕴古

1、译文

我听说想要树木生长,一定要稳固它的根;想要泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要厚积道德仁义。源泉不深却希望泉水流得远,根系不牢固却想要树木生长。道德不深厚却想要国家安定,我虽然地位低见识浅,(也)知道这是不可能的,更何况(您这)聪明睿智(的人)呢!国君处于皇帝的重要位置,在天地间尊大,就要推崇皇权的高峻,永远保持政权的和平美好。如果不在安逸的环境中想着危难,戒奢侈,行节俭,道德不能保持宽厚,性情不能克服欲望,这也(如同)挖断树根来求得树木茂盛,堵塞源泉而想要泉水流得远啊。

二、初读

(古代)所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命,他们没有一个不为国家深切地忧虑而且治理成效显著的,但大功告成之后国君的品德就开始衰微了。国君开头做得好的确实很多,能够坚持到底的大概不多,难道是取得天下容易守住天下困难吗?过去夺取天下时力量有余,现在守卫天下却力量不足,这是为什么呢?通常处在深重的忧虑之中一定能竭尽诚心来对待臣民,已经成功,就放纵自己的性情来傲视别人。竭尽诚心,虽然一在北方,一在南方,也能结成一家,傲视别人,就会使亲人成为陌路之人。即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们),(臣民)只求苟且免于刑罚而不怀念感激国君的仁德,表面上恭敬而在内心里却不服气。(臣民)对国君的怨恨不在大小,可怕的只是百姓;(他们像水一样)能够负载船只,也能颠覆船只,这是应当深切谨慎的。疾驰的马车却用腐烂的绳索驾驭,怎么可以疏忽大意呢?

做国君的人,如果真的能够做到一见到能引起(自己)喜好的东西就要想到用知足来自我克制,将要兴建什么就要想到适可而止来使百姓安定,想到帝位高高在上就想到要谦虚并加强自我约束,害怕骄傲自满就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游,喜爱狩猎就想到网三面留一面,担心意志松懈就想到(做事)要慎始慎终,担心(言路)不通受蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见,考虑到(朝中可能会出现)谗佞奸邪就想到使自身端正(才能)罢黜奸邪,施加恩泽就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当,动用刑罚就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。全面做到这十件应该深思的事,弘扬这九种美德,选拔有才能的人而任用他,挑选好的意见而听从它。那么有智慧的人就能充分献出他的谋略,勇敢的人就能完全使出他的力量,仁爱的人就能散播他的恩惠,诚信的人就能献出他的忠诚。文臣武将争先恐后前来效力,国君和大臣没有大事烦扰,可以尽情享受出游的快乐,可以颐养得像赤松子与王子乔那样长寿,皇上弹着琴垂衣拱手就能治理好天下,不用再说什么,天下人就已经都有教化了。为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,减损顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

2、理思路

第一段从开头至“塞源而欲流长也”,先正说,后反说。以固木之根、浚流之源,来比喻治国需要从积德这个根本做起。这是正说。接着以比喻的手法来反说,“源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之安”,是万万不可能的。正说和反说,归结到君主必须“居安思危,戒奢以俭”,否则,那将是“伐根以求木茂,塞源而欲流长也”,危及治国之本,动摇王朝的根基,葬送李唐的天下。

第二段从“凡百元首”至“所宜深慎”,分别从“在殷忧”和“既得志”等不同时期所采取的不同态度,正反论述。君主“在殷忧”时,一定能竭尽诚意对待手下的人;而君主如果能对部下竭尽诚意,就能使君臣契合,上下一心。君主在“既得志”时,往往为所欲为,傲视他人;而君主如果傲视他人,即使亲属也会变得如同行路人那样互不相认。这样分别从“在殷龙”和“既得志”等不同情况下正说反说,归结到守业的君主容易失去人心,从而,告诫唐太宗不可以帝王之尊傲视群臣,与人结怨。因为怨不在于大小,可怕的是与众人结怨,如同水能载舟也能覆舟,众人能保护君主,也能推翻君主。

第三段从“诚能见可欲则思知足以自戒”至结尾,以“十思”全面阐述“积德义”的具体内容。这“十思”,好象是魏征提醒唐太宗从多侧面进行观照,多侧面地照一照“积德义”的镜子。人以铜为镜,唐太宗则以魏征为镜,魏征又给唐太宗以“十思”之镜。可以说,“十思”之镜是一个多棱镜。之所以说“十思”是多棱镜,是因为它从多侧面反映了“思国之安者,必积其德义”的主旨,从多方面开拓了唐太宗“居安思危”的境界,从多方面开拓治理李唐王朝的途径:“智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠;文武并用,垂拱而治。”

1. 诵读全文,画出下列字词句。

第1段:“臣闻”“臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎”“人君”“不念”“斯亦”“者也”。

第2段:“凡百元首,承天景命”“莫不”“岂取之易而守之难乎”“何也”“夫”“虽”“终”“怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎”。

第3段:“君人者,诚能”“总此十思,弘兹九德”“则”“文武争驰,君臣无事”

(1)这些句子有何共同特点

①都是一些整句,或两两相对,或三句相对,或多句相对。

②或两句对仗,或三句对仗,或多句对仗。属于上下两句对仗的共有18组,属于上下三句对仗的有2组,属于上下四句对仗的有1组,属于上下十句对仗的有1组。

三、再读

(2)读这些句子时感觉如何?视觉方面?音律方面?

①都是整句,华美大气好像一排排仪仗兵从眼前迈着方步整齐地跨过去。

②音律方面,读来很有节奏,有些平仄相对,音律和谐。如“有善始者实繁,能克终者盖寡”“有”与“能”“善始”与“克终”“实繁”与“盖寡”平仄相对。

③句中多用典、比喻和排比。如“下愚”“吴越为一体”“松、乔之寿”“无事”“无为”,都是用典。第1段中“木”“流”、第2段中“载舟覆舟”等运用三个比喻;排比就更多了。

点拨:一看到“下愚”,马上想到孔子“唯上智与下愚不移无事”,“无为”想到老子”为无为,事无事,味无味”“无事”就是不做那些劳民伤民扰民之事,但又不是什么事情都不做。“无为”就是顺其自然做事,按照规律做事,而不是什么都不做。

(3)这些特点,在你学过的文章中,有哪些和本文比较吻合

吴均《与朱元思书》:“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”,对仗;

刘禹锡《陋室铭》:“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”,用典;

王羲之《兰亭集序》:“天朗气清,惠风和畅”平仄相对。

(4)这样看来,这篇《谏太宗十思疏》是什么文体?有何特点?

①骈体文。

②句式对仗,整散结合

③音律和谐,富于节奏,平仄协调

④用典与修辞:比喻、排比。

2.魏征是以善谏著名的。那么,他的《谏太宗十思疏》善在何处,谏有何妙

(1)妙在思路上

魏征以敢于直言进谏著称,而本文又意在劝唐太宗居安思危,戒奢以俭,积其德义为此,作者反复申述论说。先说明“居安思危,戒奢以俭”的重要性,深入浅出;继以历史经验证之,说明德义的有无关乎人心向背和政权安危,振聋发聩;再以具体法结之,指明实现理想政治的正确途径,语重心长。先深入浅出分析“思”之重要而后投“十思”,易为对方接受。

(2)妙在论证上

①比喻论证。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,从两个方面比喻论证,即“木之长者,必固其根本”和“流之远者。必浚其泉源”。“固其根本”是树木长得高的必要条件,而“浚其泉源”也是流水流得长远的前提,运用自然中的现象来比治国的原则,浅显易懂而又生动形象。同样,魏征以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民的力量的重要性,至今还为人们传颂。

②正反对比论证。正反对比论证集中在第12段,如“求木之长者。必固其根本”,而从反面来说“根不固而求木之长”“知其不可”,因此,根本与长的关系自然被人们接受了。再有第2段中引用历史的教训来劝谏唐太宗时,也注意了正反对比证“善始者实繁,克终者盖寡”,“繁”“寡”,最能触动唐太宗的心吧,即使不用再具体的例子,已走过建国历史的唐太宗也会有很多的想法,从而引以为戒的。

(3)妙在目的上

魏征生活在封建时代,站在封建统治者的立场上,时时处处维护封建统治,其中固然古特定时代的阶级局限性,但是作为一个身居要职的高层官员,为了使李唐王朝国泰民他表现出的高度的责任感、使命感以及政治家清醒的头脑和对时事敏锐的洞察力,无一不令人敬仰。

《谏太宗十思疏》的上奏,正值繁荣的“贞观之治”时期,魏征以其敏锐的眼光洞察到了唐太宗逐渐滋长的贪图享乐的思想,并且敢于犯颜直谏。貌似无礼的忠心耿耿。受到了唐太宗的高度重视,也得到了高度的评价:“贞观之后,尽心于我,献纳忠谠,安国利人,成我今日之功业,为天下所称者,惟魏征而已。古之名臣,何以加也。”

(4)妙在用语上

魏征在进谏时,有着清醒的头脑。他虽然知道唐太宗懂得“忠言逆耳利于行”,但在等级森严的封建时代,他没有因唐太宗对自己的赏识而得意忘形,仍是坚持一贯的谨言慎行。在《谏太宗十思疏》中,魏征为了劝谏唐太宗克服贪图享乐的思想,时刻都没有忘记唐太宗与自己的主仆、君臣关系,在文中称自己“下愚”,尊称皇帝为“明哲”,表明自己观点说“臣闻”(而非臣以为)。这些用语,动之以情,晓之以理,表意委婉而又通达,合情又合理,难怪唐太宗会从善如流。试想,如果魏征恃宠骄横,连主子都不放在眼里,那么,即使他心再诚,也恐怕难有好下场。

魏征的《谏太宗十思疏》有丰富的哲理和内涵,有高超的劝谏艺术,由于唐太宗能够虚心求谏、纳谏,改正了自己的不少过失。在唐太宗执政的贞观年间(公元 627-649年),社会安定,人口增长,生产发展,经济繁荣,国家富强,边境安宁,这就是历史上有名的“贞观之治”。

1.这篇奏疏通过严密的论证,表达了对唐太宗忠诚恳切的告诫,也表现了一个政治家的远见卓识。他的告诫不仅对唐太宗、对历代国君非常重要,即使对我们普通人也很有借鉴意义。如果请你从文中摘取一个句子作为自勉之语,或者作为赠言送人,你会摘哪个句子

(1)“十思疏”,针对自己缺点从文中摘取四个字作为座右铭,时时告诫自己:“谦冲自牧。”

(2)“戒奢以俭”。因为我们现在物质生活已经非常丰富,很容易奢侈。

(3)“有善始者实繁,能克终者盖寡”。因为我做事常有头无尾,不能坚持。

(4)第一句。我们学习不能好高鹜远,要从“根本”出发,要为将来打好基础,所以需要“固其根本。”还可概括为“根固木长”“泉浚流远”等。

四、拓展

2.读了这“十思”,你有什么感受

(1)魏征体忠为国的拳拳之心。十大问题,十大纠正措施,亏魏征想得出。

(2)魏征劝谏胆识非凡。谁敢这样直言不讳 比干因直言劝谏被剖心,韩愈因直言劝谏被流放湖州……

(3)魏征明察秋毫。唐太宗已不是原来的唐太宗,魏征察觉到君王有走向骄奢淫逸的迹象。

(4)魏征直言劝谏精准,此时是“贞观之治”后期,唐太宗放松了自我要求,开始大兴土木,到处搜刮珍奇,多次巡游狩猎,听不进诤臣劝谏,忘了以民为本和隋炀帝败亡的教训,这“十思”可谓字字戳心。

3.有人说:这篇文章“非魏公不敢为此言,非太宗亦不敢纳而用之。千古君臣,令人神往。”如果你是唐太宗,看完奏疏感想如何?会作何批语?

批语分享。

(1)卿之所言,体国情深,虑稷义重。公之所陈,朕闻过矣。当置之几案,事等弦、韦。

(2)卿殚精竭虑,示以良图,直言劝谏,用心良苦;朕当以德义为丽,以俭朴为荣,以廉耻为威,力避覆舟之亡焉!

(3)卿之十思疏,朕阅矣。如黄连,似刺针,如刮刀;有黄连之苦而利于病,有刺针之痛而利于穴,有刮刀之切而利于毒。卿之切切,朕深感焉!

4.魏征的“十思”在1000多年后的今天,还有哪些现实意义

见可欲:人要克制自身贪欲

念高危:领导干部廉洁自律

惧满溢:广泛听取别人意见

乐盘游:保护珍稀野生动物

忧懈意:人要战胜自身惰性

想谗邪:己身正则百毒不侵

5.请尝试用文言,模仿魏征笔法,把你对现实社会的建议写出来,给魏征添“一思”。

兴教育,则思减负而增效;

忧民生,则思安居而乐业;

倡环保,则思节能而减排;

敞国门,则思去芜而存菁;

纳贤才,则思讷言而敏行;

强国力,则思借鉴而创新。

讽谏帝王,是冒险的事。批“龙鳞”,逆“圣听”,需要大勇与大智。多少忠臣义士,尽忠讲谏,结果呢?有的被挖心,有的被放逐。比干屈原的故事,千古流传。在“君叫臣死臣不能不死,父叫子亡子不得不亡”、“伴君如伴虎”的封建社会,能被所效忠的君王尊称为人生一面镜子的恐怕只有一位,那就是唐代名相魏征。魏征写了《谏太宗十思疏》上奏后,唐太宗非常赞赏,亲手写诏书嘉许魏征,并放置案头,以资警惕。

谏太宗十思疏

魏征

1.掌握文中实词、虚词和文言活用现象、句式特点。

2.自主、合作、探究学习,理清文章的论证思路。

2.了解本文先设喻明理,然后据事发挥,最后引出主题的论证思路。学习本文对比论证和比喻论证的方法。

3.领悟“十思”的积极意义,学习作者反复开导、循循善诱的劝谏艺术。

教学目标

1、魏征(580—643)

字玄成,巨鹿曲城人。唐初著名政治家和历史学家。隋末为避乱,曾一度出家为道士。后参加李密的反隋起义军。李密失败后,他降唐,辅佐唐高祖李渊和唐太宗李世民。拜谏议大夫检校侍中,领导周隋各史的修撰工作。太宗即位后,擢为谏议大夫,常召入内室询以政事得失,魏征知无不言,敢于直谏,史以“诤(zhèng)臣”称之。曾主持《隋书》、《群书治要》的编撰工作,《隋书》的序论及《梁书》《陈书》《齐书》的总论,皆出其手,时称良史。 拜迁左光禄大夫,封郑国公。死后赠司空,谥文贞。魏征先后上书二百多事,强调“兼听则明,偏信则暗”,他的谏言大多被唐太宗采纳。留有《魏郑公文集》与《魏郑公诗集》。

太宗之世,忠直老臣,无有过魏征者。——明·王船山 《读通鉴论》卷十一

贞观中直谏者,首推魏征。——清·赵翼《廿二史札记》

一、导入

2、作品简介

《谏太宗十思疏》是魏征在贞观十一年(637年) 四月写给唐太宗的奏章。唐太宗发动“玄武门之变”夺得天下后,改年号为“贞观”。唐太宗即位初期,他常以隋朝的暴政为戒,能励精图治。做到了节私欲,明赏罚,听取下级的劝谏,被人们誉为“从谏如流”的君主。出现了历史上有名的“贞观之治”。

贞观之初, 围绕着如何统治农民的问题,朝廷中有过一场争论。以封德彝为代表的一派人主张“任法律,杂霸道”, 即实行严厉的镇压。魏征坚决反对这种政策,他以雄辩的事实说明大乱之后应当实行“帝道”、“王道”,也就是说应当实行仁政。有雄才大略而又英明果断的唐太宗,立即采纳了魏征的意见,从而确立了贞观时期的施政总方针。由于这一方针的贯彻、实施,到贞观四年就出现了大治的局面:“ 米斗不过三、四钱,终岁断死刑才二十九人。东至于海,南极五岭,皆外不闭户,行旅不赍粮,取给于道路焉。” 看来“贞观之治”,诚非虚言。既然如此,那么魏征为什么要上《谏太宗十思疏》呢

可到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加上对外战争年年胜利,边防日益巩固,国威远扬,在一片文治武功的欢呼声中,唐太宗逐渐骄奢忘本,一个表现是,宫室土木之作,逐渐增多;另一个表现是,竭诚纳谏之心日见淡薄。“喜闻顺旨之说”,“不悦逆耳之言”。此外还有畋猎频繁,颇失其度;责罚偏严,时有轻重;用人欠当,远贤近佞的问题等。

就在唐太宗越来越忘乎所以,别的大臣都噤若寒蝉的情况下,魏征在贞观十一年的三月到七月这五个月中,连给唐太宗上了四疏,《谏太宗十思疏》就是其中著名的一篇。

唐太宗接到奏章后,亲手写了诏书答复魏征。他在诏书中承认自己的过失,赞扬魏征的劝告,并将奏章放在案头上,作为警戒。

“贞观之治”的后期之所以没有多大反复,就是因为太宗在一定程度上听取了魏征的这一劝谏。唐太宗也给予魏征很高的评价: “贞观之后,尽心于我,献纳忠谠(dǎng),安国利人,成我今日之功业,为天下所称者,惟魏征而已。古之名臣,何以加也。”

十思有很强的针对性,具体如下:

诚能见可欲则思知足以自戒,针对事件——王珪谏太宗出美人

将有所作则思知止以安人,针对事件——张玄素谏修乾阳殿

念高危则思谦冲而自牧,针对事件——孔颖达谏太宗其容若虚

惧满溢则思江海下而百川,针对事件——魏征谏太宗止泰山封禅

乐盘游则思三驱以为度,针对事件——虞世南谏太宗勿纵情狩猎

忧懈怠则思慎始而敬终,针对事件——魏征评太宗纳谏慎始而难敬终

虑壅蔽则思虚心以纳下,针对事件——魏征弹劾小人权万纪、李仁发

想谗邪则思正身以黜恶,针对事件——太宗不识宇文士及谀谄

恩所加则思无因喜以谬赏,针对事件——魏征谏太宗勿宠长乐公主

罚所及则思无以怒而滥刑,针对事件——太宗自悔误杀张蕴古

1、译文

我听说想要树木生长,一定要稳固它的根;想要泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要厚积道德仁义。源泉不深却希望泉水流得远,根系不牢固却想要树木生长。道德不深厚却想要国家安定,我虽然地位低见识浅,(也)知道这是不可能的,更何况(您这)聪明睿智(的人)呢!国君处于皇帝的重要位置,在天地间尊大,就要推崇皇权的高峻,永远保持政权的和平美好。如果不在安逸的环境中想着危难,戒奢侈,行节俭,道德不能保持宽厚,性情不能克服欲望,这也(如同)挖断树根来求得树木茂盛,堵塞源泉而想要泉水流得远啊。

二、初读

(古代)所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命,他们没有一个不为国家深切地忧虑而且治理成效显著的,但大功告成之后国君的品德就开始衰微了。国君开头做得好的确实很多,能够坚持到底的大概不多,难道是取得天下容易守住天下困难吗?过去夺取天下时力量有余,现在守卫天下却力量不足,这是为什么呢?通常处在深重的忧虑之中一定能竭尽诚心来对待臣民,已经成功,就放纵自己的性情来傲视别人。竭尽诚心,虽然一在北方,一在南方,也能结成一家,傲视别人,就会使亲人成为陌路之人。即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们),(臣民)只求苟且免于刑罚而不怀念感激国君的仁德,表面上恭敬而在内心里却不服气。(臣民)对国君的怨恨不在大小,可怕的只是百姓;(他们像水一样)能够负载船只,也能颠覆船只,这是应当深切谨慎的。疾驰的马车却用腐烂的绳索驾驭,怎么可以疏忽大意呢?

做国君的人,如果真的能够做到一见到能引起(自己)喜好的东西就要想到用知足来自我克制,将要兴建什么就要想到适可而止来使百姓安定,想到帝位高高在上就想到要谦虚并加强自我约束,害怕骄傲自满就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游,喜爱狩猎就想到网三面留一面,担心意志松懈就想到(做事)要慎始慎终,担心(言路)不通受蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见,考虑到(朝中可能会出现)谗佞奸邪就想到使自身端正(才能)罢黜奸邪,施加恩泽就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当,动用刑罚就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。全面做到这十件应该深思的事,弘扬这九种美德,选拔有才能的人而任用他,挑选好的意见而听从它。那么有智慧的人就能充分献出他的谋略,勇敢的人就能完全使出他的力量,仁爱的人就能散播他的恩惠,诚信的人就能献出他的忠诚。文臣武将争先恐后前来效力,国君和大臣没有大事烦扰,可以尽情享受出游的快乐,可以颐养得像赤松子与王子乔那样长寿,皇上弹着琴垂衣拱手就能治理好天下,不用再说什么,天下人就已经都有教化了。为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,减损顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

2、理思路

第一段从开头至“塞源而欲流长也”,先正说,后反说。以固木之根、浚流之源,来比喻治国需要从积德这个根本做起。这是正说。接着以比喻的手法来反说,“源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之安”,是万万不可能的。正说和反说,归结到君主必须“居安思危,戒奢以俭”,否则,那将是“伐根以求木茂,塞源而欲流长也”,危及治国之本,动摇王朝的根基,葬送李唐的天下。

第二段从“凡百元首”至“所宜深慎”,分别从“在殷忧”和“既得志”等不同时期所采取的不同态度,正反论述。君主“在殷忧”时,一定能竭尽诚意对待手下的人;而君主如果能对部下竭尽诚意,就能使君臣契合,上下一心。君主在“既得志”时,往往为所欲为,傲视他人;而君主如果傲视他人,即使亲属也会变得如同行路人那样互不相认。这样分别从“在殷龙”和“既得志”等不同情况下正说反说,归结到守业的君主容易失去人心,从而,告诫唐太宗不可以帝王之尊傲视群臣,与人结怨。因为怨不在于大小,可怕的是与众人结怨,如同水能载舟也能覆舟,众人能保护君主,也能推翻君主。

第三段从“诚能见可欲则思知足以自戒”至结尾,以“十思”全面阐述“积德义”的具体内容。这“十思”,好象是魏征提醒唐太宗从多侧面进行观照,多侧面地照一照“积德义”的镜子。人以铜为镜,唐太宗则以魏征为镜,魏征又给唐太宗以“十思”之镜。可以说,“十思”之镜是一个多棱镜。之所以说“十思”是多棱镜,是因为它从多侧面反映了“思国之安者,必积其德义”的主旨,从多方面开拓了唐太宗“居安思危”的境界,从多方面开拓治理李唐王朝的途径:“智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠;文武并用,垂拱而治。”

1. 诵读全文,画出下列字词句。

第1段:“臣闻”“臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎”“人君”“不念”“斯亦”“者也”。

第2段:“凡百元首,承天景命”“莫不”“岂取之易而守之难乎”“何也”“夫”“虽”“终”“怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎”。

第3段:“君人者,诚能”“总此十思,弘兹九德”“则”“文武争驰,君臣无事”

(1)这些句子有何共同特点

①都是一些整句,或两两相对,或三句相对,或多句相对。

②或两句对仗,或三句对仗,或多句对仗。属于上下两句对仗的共有18组,属于上下三句对仗的有2组,属于上下四句对仗的有1组,属于上下十句对仗的有1组。

三、再读

(2)读这些句子时感觉如何?视觉方面?音律方面?

①都是整句,华美大气好像一排排仪仗兵从眼前迈着方步整齐地跨过去。

②音律方面,读来很有节奏,有些平仄相对,音律和谐。如“有善始者实繁,能克终者盖寡”“有”与“能”“善始”与“克终”“实繁”与“盖寡”平仄相对。

③句中多用典、比喻和排比。如“下愚”“吴越为一体”“松、乔之寿”“无事”“无为”,都是用典。第1段中“木”“流”、第2段中“载舟覆舟”等运用三个比喻;排比就更多了。

点拨:一看到“下愚”,马上想到孔子“唯上智与下愚不移无事”,“无为”想到老子”为无为,事无事,味无味”“无事”就是不做那些劳民伤民扰民之事,但又不是什么事情都不做。“无为”就是顺其自然做事,按照规律做事,而不是什么都不做。

(3)这些特点,在你学过的文章中,有哪些和本文比较吻合

吴均《与朱元思书》:“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”,对仗;

刘禹锡《陋室铭》:“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”,用典;

王羲之《兰亭集序》:“天朗气清,惠风和畅”平仄相对。

(4)这样看来,这篇《谏太宗十思疏》是什么文体?有何特点?

①骈体文。

②句式对仗,整散结合

③音律和谐,富于节奏,平仄协调

④用典与修辞:比喻、排比。

2.魏征是以善谏著名的。那么,他的《谏太宗十思疏》善在何处,谏有何妙

(1)妙在思路上

魏征以敢于直言进谏著称,而本文又意在劝唐太宗居安思危,戒奢以俭,积其德义为此,作者反复申述论说。先说明“居安思危,戒奢以俭”的重要性,深入浅出;继以历史经验证之,说明德义的有无关乎人心向背和政权安危,振聋发聩;再以具体法结之,指明实现理想政治的正确途径,语重心长。先深入浅出分析“思”之重要而后投“十思”,易为对方接受。

(2)妙在论证上

①比喻论证。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,从两个方面比喻论证,即“木之长者,必固其根本”和“流之远者。必浚其泉源”。“固其根本”是树木长得高的必要条件,而“浚其泉源”也是流水流得长远的前提,运用自然中的现象来比治国的原则,浅显易懂而又生动形象。同样,魏征以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民的力量的重要性,至今还为人们传颂。

②正反对比论证。正反对比论证集中在第12段,如“求木之长者。必固其根本”,而从反面来说“根不固而求木之长”“知其不可”,因此,根本与长的关系自然被人们接受了。再有第2段中引用历史的教训来劝谏唐太宗时,也注意了正反对比证“善始者实繁,克终者盖寡”,“繁”“寡”,最能触动唐太宗的心吧,即使不用再具体的例子,已走过建国历史的唐太宗也会有很多的想法,从而引以为戒的。

(3)妙在目的上

魏征生活在封建时代,站在封建统治者的立场上,时时处处维护封建统治,其中固然古特定时代的阶级局限性,但是作为一个身居要职的高层官员,为了使李唐王朝国泰民他表现出的高度的责任感、使命感以及政治家清醒的头脑和对时事敏锐的洞察力,无一不令人敬仰。

《谏太宗十思疏》的上奏,正值繁荣的“贞观之治”时期,魏征以其敏锐的眼光洞察到了唐太宗逐渐滋长的贪图享乐的思想,并且敢于犯颜直谏。貌似无礼的忠心耿耿。受到了唐太宗的高度重视,也得到了高度的评价:“贞观之后,尽心于我,献纳忠谠,安国利人,成我今日之功业,为天下所称者,惟魏征而已。古之名臣,何以加也。”

(4)妙在用语上

魏征在进谏时,有着清醒的头脑。他虽然知道唐太宗懂得“忠言逆耳利于行”,但在等级森严的封建时代,他没有因唐太宗对自己的赏识而得意忘形,仍是坚持一贯的谨言慎行。在《谏太宗十思疏》中,魏征为了劝谏唐太宗克服贪图享乐的思想,时刻都没有忘记唐太宗与自己的主仆、君臣关系,在文中称自己“下愚”,尊称皇帝为“明哲”,表明自己观点说“臣闻”(而非臣以为)。这些用语,动之以情,晓之以理,表意委婉而又通达,合情又合理,难怪唐太宗会从善如流。试想,如果魏征恃宠骄横,连主子都不放在眼里,那么,即使他心再诚,也恐怕难有好下场。

魏征的《谏太宗十思疏》有丰富的哲理和内涵,有高超的劝谏艺术,由于唐太宗能够虚心求谏、纳谏,改正了自己的不少过失。在唐太宗执政的贞观年间(公元 627-649年),社会安定,人口增长,生产发展,经济繁荣,国家富强,边境安宁,这就是历史上有名的“贞观之治”。

1.这篇奏疏通过严密的论证,表达了对唐太宗忠诚恳切的告诫,也表现了一个政治家的远见卓识。他的告诫不仅对唐太宗、对历代国君非常重要,即使对我们普通人也很有借鉴意义。如果请你从文中摘取一个句子作为自勉之语,或者作为赠言送人,你会摘哪个句子

(1)“十思疏”,针对自己缺点从文中摘取四个字作为座右铭,时时告诫自己:“谦冲自牧。”

(2)“戒奢以俭”。因为我们现在物质生活已经非常丰富,很容易奢侈。

(3)“有善始者实繁,能克终者盖寡”。因为我做事常有头无尾,不能坚持。

(4)第一句。我们学习不能好高鹜远,要从“根本”出发,要为将来打好基础,所以需要“固其根本。”还可概括为“根固木长”“泉浚流远”等。

四、拓展

2.读了这“十思”,你有什么感受

(1)魏征体忠为国的拳拳之心。十大问题,十大纠正措施,亏魏征想得出。

(2)魏征劝谏胆识非凡。谁敢这样直言不讳 比干因直言劝谏被剖心,韩愈因直言劝谏被流放湖州……

(3)魏征明察秋毫。唐太宗已不是原来的唐太宗,魏征察觉到君王有走向骄奢淫逸的迹象。

(4)魏征直言劝谏精准,此时是“贞观之治”后期,唐太宗放松了自我要求,开始大兴土木,到处搜刮珍奇,多次巡游狩猎,听不进诤臣劝谏,忘了以民为本和隋炀帝败亡的教训,这“十思”可谓字字戳心。

3.有人说:这篇文章“非魏公不敢为此言,非太宗亦不敢纳而用之。千古君臣,令人神往。”如果你是唐太宗,看完奏疏感想如何?会作何批语?

批语分享。

(1)卿之所言,体国情深,虑稷义重。公之所陈,朕闻过矣。当置之几案,事等弦、韦。

(2)卿殚精竭虑,示以良图,直言劝谏,用心良苦;朕当以德义为丽,以俭朴为荣,以廉耻为威,力避覆舟之亡焉!

(3)卿之十思疏,朕阅矣。如黄连,似刺针,如刮刀;有黄连之苦而利于病,有刺针之痛而利于穴,有刮刀之切而利于毒。卿之切切,朕深感焉!

4.魏征的“十思”在1000多年后的今天,还有哪些现实意义

见可欲:人要克制自身贪欲

念高危:领导干部廉洁自律

惧满溢:广泛听取别人意见

乐盘游:保护珍稀野生动物

忧懈意:人要战胜自身惰性

想谗邪:己身正则百毒不侵

5.请尝试用文言,模仿魏征笔法,把你对现实社会的建议写出来,给魏征添“一思”。

兴教育,则思减负而增效;

忧民生,则思安居而乐业;

倡环保,则思节能而减排;

敞国门,则思去芜而存菁;

纳贤才,则思讷言而敏行;

强国力,则思借鉴而创新。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])