2013学年 鲁人版 高二语文选修《中国古代小说选读》电子题库:模块综合检测 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 2013学年 鲁人版 高二语文选修《中国古代小说选读》电子题库:模块综合检测 Word版含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 362.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-03-17 15:37:37 | ||

图片预览

文档简介

(本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷。满分150分,考试用时150分钟。)

第Ⅰ卷(共36分)

一、(15分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,读音不完全相同的一组是( )

A.漆黑 芳草萋萋 蹊跷 栖身之所

B.枭雄 销声匿迹 艄公 骁勇善战

C.昵称 匿影藏形 睥睨 过分溺爱

D.澄澈 响彻云霄 掣肘 天寒地坼

解析:选B。A.都读“qī”;B.艄应读“shāo”;C.都读“nì”;D.都读“chè”。

2.下列词语中,没有错别字的一组是( )

A.装帧 跻身 手不失卷 桃李不言,下自成蹊

B.海涵 磋商 入不敷出 二人同心,其力断金

C.坐落 幅员 秘而不宣 机不可失,时不再来

D.服贴 讫今 势在必行 高山仰止,景行行止

解析:选C。A.失—释;B.力—利;D.讫—迄。

3.依次填入下列横线处的词语,恰当的一组是( )

水为天地至柔之物,却________着不尽的力量,河中圆圆的鹅卵石就是明证。治水,不二法门是________,不违其本性,不悖大自然的规律。同样是征服,鲧________以刚治之。终究大业未成,________送了自己身家性命;而禹以柔治之,最终降伏洪魔,造福苍生。

A.孕育 因地制宜 妄想 反而

B.蕴含 因势利导 希望 却

C.蕴含 因势利导 妄想 反而

D.孕育 因地制宜 希望 却

解析:选C。孕育:比喻既存的事物中酝酿着新事物。蕴含:包含。因地制宜:根据不同地区的情况制定适宜的办法。因势利导:顺着事物的发展趋势加以引导。“希望”与“妄想”有感彩的区分,根据文意应选“妄想”。“却”“反而”都表转折,“反而”语气重。

4.下面语段中,加点的词语使用不恰当的一项是( )

高晓松醉驾肇事之所以闹得满城风雨,绝不仅是因为其将可能成为“公众人物醉驾入刑第一人”,也不是因为可能引起如两年前演员周杰醉驾肇事案的司法之争。人们关注的焦点恐怕在于:这名曾在药家鑫一案中义愤填膺,发出“生命都漠视的人会爱音乐吗”的道德名言,并倡议音乐界封杀药家鑫校友的公众人物,前后角色怎么会如此大相径庭?加上之前的孙兴、莫少聪涉毒事件,三人成虎,如今明星的素质真是令人担忧。

A.满城风雨 B.义愤填膺

C.大相径庭 D.三人成虎

解析:选D。三人成虎:比喻谣言重复多次,就能使人信以为真。A.满城风雨:形容事情传遍各地,到处都在议论(多指坏事)。B.义愤填膺:胸中充满义愤。C.大相径庭:比喻彼此相差很远或矛盾很大。

5.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.《富春山居图》合璧正为两岸的文化交流带来新契机,不仅令两岸艺术爱好者近距离欣赏到一代名师的精湛画艺,更掀起了一股“交流潮”。

B.“中国达人秀”栏目因为没有任何条件限制,所以前来报名的选手各年龄段都有,他们带来的绝活也多种多样。

C.在新形势下,我们应该树立新的文化发展观,推进并挖掘文化体制创新和特色文化内涵,着力开发富有时代精神和中国特色的文化产品。

D.良好的国际收支状况,国家外汇储备充足,不仅可以增强宏观调控的能力,而且有利于维护国家和企业在国际上的信誉。

解析:选A。B.“因为”放在句首;C.搭配不当;D.结构混乱,应为“充足的国家外汇储备”。

二、(9分,每小题3分)

(2011年高考新课标全国卷)阅读下面的文字,完成6~8题。

《诗经》原来是诗,不是“经”,这在咱们今天是很明确的。但在封建社会里,诗三百篇却被尊为“经”,统治阶级拿它来做封建教化的工具。

从西周初期到春秋中叶,诗三百篇是一种配乐演唱的乐歌。这些乐歌一方面用于祭祀、宴会和各种典礼,当作仪式的一部分或娱乐宾主的节目。另一方面则用于政治、外交及其他社会生活,当作表情达意的工具,其作用和平常的语言差不多,当然它更加曲折动人。例如周代有一种“献诗陈志”的做法,当一些人看到国君或者同僚做了什么好事或坏事,就做一首诗献给他们,达到颂美或者讽谏的目的。还有人由于个人遭受冤屈或不幸,也往往通过诗来发泄和申诉。应该说明,“献诗陈志”是要通过乐工的演唱来献给君上或同僚的,所以卿士“献诗”总和“瞽献曲”或“瞍赋”、“矇诵”并提。

在人民群众的生活里,诗歌也常用于表情达意,例如《诗经·邶风·新台》和《诗经·秦风·黄鸟》等,都是针对具体的现实问题而发的。古代史传中还有一些不在三百篇之内的“徒歌”,例如《左传·宣公二年》记载宋国将军华元被郑国人捉了去,后来逃回来,人民讥笑这位败军之将,做了一个歌儿对他唱。这样的歌,从性质上说和“献诗陈志”没有什么分别。不过士大夫献诗,是特地做了给乐工唱的;庶人的作品则先是在社会上流传,给采访诗歌的人收集去了,才配上乐曲,达到统治阶级的耳中。

在外交宴会等场合,宾主各方往往通过“赋诗”来表达愿望和态度。“赋诗”时点出现成的诗篇,叫乐工们演唱,通过诗歌的问答,了解彼此的立场,这就叫“赋诗言志”。这种“赋诗”往往不管原作本身的内容和意义,仅仅是把赋诗者的观点和愿望寄托在诗中某几句之上,来作比喻或暗示,所以是一种典型的断章取义。《左传·襄公二十六年》记晋侯为了卫国一个叛臣的缘故,把卫侯羁押起来,齐侯和郑伯到晋国去说情,郑国的子展就赋《诗经·郑风·将仲子》一诗。《将仲子》本来是一首爱情诗,这当中有“人之多言,亦可畏也”的话,是说女的爱着男的,又怕旁人说闲话;子展却借用来说,晋侯纵然有理由,但“人言可畏”,别人看来总是为了一个叛臣。

诗三百篇到了孔子的时代,由于新声代替古乐,造成了诗与乐的分家,诗也就由乐歌逐渐变为纯粹的语言艺术了,“赋诗”、“献曲”也不大见到了。诗三百篇在社会上的实际用途缩小了,封建士大夫就逐渐把诗的意义和封建教化的原则联系起来。比如公孙丑问,《伐檀》诗中,为什么君子不耕而食?孟子回答道:“国君用了他,就得到安富尊荣;子弟信从他,就学会孝悌忠信。君子不劳而食,还有谁比他功劳更大呢?”封建统治阶级就是这样“以意逆志”,最后把诗尊为“经”。直到五四运动以后,这部伟大的诗集才冲开了各种乌烟瘴气,在思想和艺术上放射出夺目的光辉。

(摘编自中华书局“知识丛书”金开诚《诗经》)

6.下列关于原文第一、二两段内容的表述,不正确的一项是( )

A.《诗经》中的作品原来是普通的诗歌,并没有深刻的含意,但是封建统治阶级却把它尊为经典,用它来做封建教化的工具。

B.在春秋中叶以前,诗三百篇曾经作为一种配乐演唱的乐歌,成为祭祀、宴会和各种典礼的一部分仪式或娱乐宾主的节目。

C.所谓“献诗陈志”,一种情况是指卿士通过贡献诗歌,向国君或同僚陈述自己的心意,以达到颂美或者讽谏的目的。

D.在古籍记载中,卿士“献诗”经常和“瞽献曲”、“矇诵”等一起出现,是因为卿士做诗以后,总是通过乐工的演唱来呈献。

解析:选A。“《诗经》中的作品原来是普通的诗歌,并没有深刻的含意”表述错误。第二段中说诗歌用以“颂美或讽谏”,发泄、申诉冤屈或不幸,可见《诗经》的作品具有深刻的含意。

7.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.宋国人民讥笑败军之将华元的诗歌,也是用来作为表情达意的工具,所以从性质上说,跟卿士的“献诗陈志”没有什么不同。

B.古人在“赋诗言志”时所言的志,往往不为原诗所具有,而是赋诗者采用断章取义的办法,寄托在诗中某些句子之上的。

C.子展借用《诗经·郑风·将仲子》“人之多言,亦可畏也”一句话,他的意思是叛臣的一面之词令人担心,请晋侯不要听信。

D.到孔子时代,新音乐逐渐兴起,古乐逐渐失传,由此造成诗与乐分家,《诗经》也就变成纯粹的语言文学作品,而与音乐无关了。

解析:选C。C项与第四段中“子展却借用来说,晋侯纵然有理由,但‘人言可畏’,别人看来总是为了一个叛臣”的内容不符。

8.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.在西周初期到春秋中叶的政治、外交和其他社会生活中,《诗经》被当作表情达意的工具,往往能收到平常语言所无法达到的效果。

B.上古时候,人民群众的作品如果给采访诗歌的人收集去了,就可能进入诗三百篇中,不然则仍然是没有曲调的“徒歌”。

C.古人在“赋诗言志”时采用的都是现成的诗篇,其含意大家都清楚,所以能够通过诗歌的来回问答,了解彼此的立场。

D.孟子解释《伐檀》说,君子使国君得到安富尊荣,使子弟学会孝悌忠信,所以君子可以不劳而食。这就曲解了《诗经》的原意。

解析:选B。第三段中说宋国人民做了歌儿对华元唱,可见“徒歌”并非都“没有曲调”。

三、(12分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9~12题。

鲜于侁,字子骏,阆州人。性庄重,力学,举进士。庆历中,天下旱,诏求言。侁推灾变所由兴,又条当世之失有四,其辞恳实。唐介与同乡里,称其名于上官,交章论荐。调黟令,奸民汪氏富而狠,横里中因事抵法,群吏罗拜曰:“汪族败前令不少,今不舍,后当贻患。”侁怒,立杖之,恶类屏迹。

通判绵州。绵处蜀左,吏狃贪成风,至课卒伍供薪炭、刍豆,鬻果蔬多取赢直。侁一切弗取,郡守以下效之。万年令不任职,系囚累百,府使往治。数日,空其狱。除利州路转运判官。“助役法”行,诏诸路各定所役缗钱。利州转运使李瑜定四十万。侁争之曰:“利州民贫地瘠,半此可矣。”瑜不从。时诸路役钱皆未就,神宗是侁议,谕司农曾布使颁以为式。因黜瑜,而升侁副使。部民不请青苗钱,安石遣吏廉按,且诘侁不散之故。侁曰:“青苗之法,愿取则与,民自不愿,岂能强之哉!”

周永懿守利州,贪虐不法。前使者畏其凶,莫敢问,侁捕械于狱,流之衡湘。二税输绢绵,侁奏听民以畸零纳直。其后有李元辅者,辄变而多取之,父老流涕曰:“老运使之法,何可改?”盖侁之侄师中亦居是职,故称“老”以别之。徙京东西路,河决澶渊,而议欲勿塞,侁言:“东州汇泽惟两泺,夏秋雨淫,犹溢而害,若纵大河注其中,民为鱼矣。”作《议河书》上之,神宗嘉纳。时王安石、吕惠卿当路,正人多不容。侁曰:“吾有荐举之权,而当路非贤,耻也。”故凡所荐皆守道背时之士。

元丰二年召对,命知扬州。苏轼自湖州赴狱,亲朋皆绝交,道扬,侁往见,台吏不许通。或曰:“公与轼相知久,其所往来书文,宜焚之勿留,不然,且获罪。”侁曰:“欺君负友,吾不忍为,以忠义分谴,则所愿也。”为举吏所累,罢主管西京御史台。

哲宗立,念东国困于役,吴居厚掊敛虐害,窜之,复以侁使京东。司马光言于朝曰:“以侁之贤,不宜使居外。顾齐鲁之区,凋敝已甚,须侁往救之,安得如侁百辈,布列天下乎?”士民闻其重临,如见慈父母。

除集贤殿修撰、知陈州。居无何,卒,年六十九。

(节选自《宋史·鲜于侁传》)

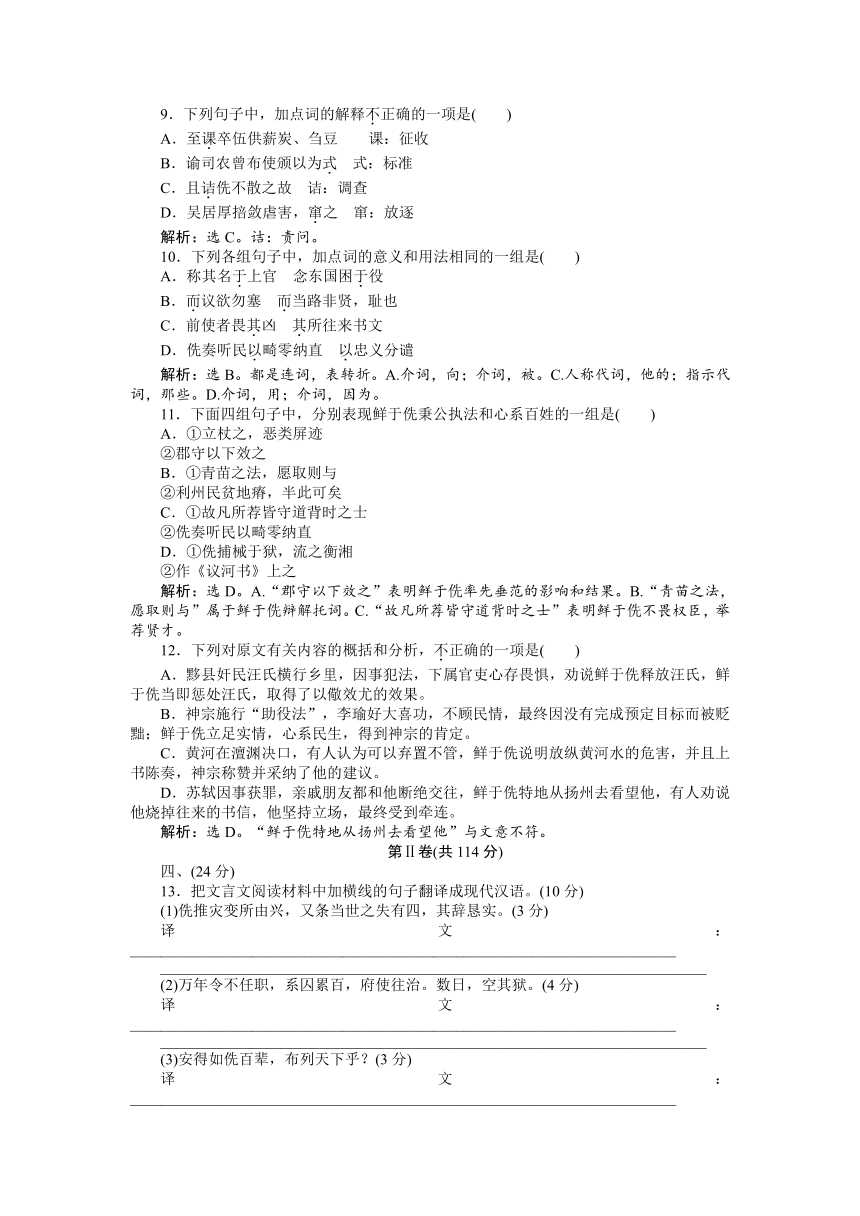

9.下列句子中,加点词的解释不正确的一项是( )

A.至课卒伍供薪炭、刍豆 课:征收

B.谕司农曾布使颁以为式 式:标准

C.且诘侁不散之故 诘:调查

D.吴居厚掊敛虐害,窜之 窜:放逐

解析:选C。诘:责问。

10.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.称其名于上官 念东国困于役

B.而议欲勿塞 而当路非贤,耻也

C.前使者畏其凶 其所往来书文

D.侁奏听民以畸零纳直 以忠义分谴

解析:选B。都是连词,表转折。A.介词,向;介词,被。C.人称代词,他的;指示代词,那些。D.介词,用;介词,因为。

11.下面四组句子中,分别表现鲜于侁秉公执法和心系百姓的一组是( )

A.①立杖之,恶类屏迹

②郡守以下效之

B.①青苗之法,愿取则与

②利州民贫地瘠,半此可矣

C.①故凡所荐皆守道背时之士

②侁奏听民以畸零纳直

D.①侁捕械于狱,流之衡湘

②作《议河书》上之

解析:选D。A.“郡守以下效之”表明鲜于侁率先垂范的影响和结果。B.“青苗之法,愿取则与”属于鲜于侁辩解托词。C.“故凡所荐皆守道背时之士”表明鲜于侁不畏权臣,举荐贤才。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.黟县奸民汪氏横行乡里,因事犯法,下属官吏心存畏惧,劝说鲜于侁释放汪氏,鲜于侁当即惩处汪氏,取得了以儆效尤的效果。

B.神宗施行“助役法”,李瑜好大喜功,不顾民情,最终因没有完成预定目标而被贬黜;鲜于侁立足实情,心系民生,得到神宗的肯定。

C.黄河在澶渊决口,有人认为可以弃置不管,鲜于侁说明放纵黄河水的危害,并且上书陈奏,神宗称赞并采纳了他的建议。

D.苏轼因事获罪,亲戚朋友都和他断绝交往,鲜于侁特地从扬州去看望他,有人劝说他烧掉往来的书信,他坚持立场,最终受到牵连。

解析:选D。“鲜于侁特地从扬州去看望他”与文意不符。

第Ⅱ卷(共114分)

四、(24分)

13.把文言文阅读材料中加横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)侁推灾变所由兴,又条当世之失有四,其辞恳实。(3分)

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)万年令不任职,系囚累百,府使往治。数日,空其狱。(4分)

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(3)安得如侁百辈,布列天下乎?(3分)

译文:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)鲜于侁推究灾变形成的原因,又分条陈述当世的失误有四个方面,他的话恳切符合实际。

(2)万年县令不能胜任职责,拘押的囚犯积压过百,官府让(鲜于侁)前去处理,几天之后,使监狱一空。

(3)怎样才能得到一百个像鲜于侁这样的人,分布在天下呢?

参考译文:

鲜于侁,字子骏,阆州人。性情庄重,刻苦学习,考中进士。庆历年间,天下大旱,皇上下诏征求直言。鲜于侁推究灾变形成的原因,又分条陈述当世的失误有四个方面,他的话恳切符合实际。唐介和他是同乡,在上级官吏前称赞他,接连上书推荐他。调任黟县令,奸民汪氏富有而且狠毒,横行乡里,因事犯法,官吏们都来拜见说:“汪氏家族败坏了不少前任的县令,现在不放了他,会给以后留下祸患。”鲜于侁发怒,立刻杖打他,恶人都隐没了踪迹。

后任绵州通判。绵州在蜀州的左边,官吏因袭旧风贪污成风,甚至要士卒供给他们木炭、草豆,卖水果蔬菜多收取余利。鲜于侁一切都不拿取,知州以下的官吏都效法。万年县令不能胜任职责,拘押的囚犯积压过百,官府让他前去处理,几天之后,使监狱一空。任利州路转运判官。“助役法”实行,下诏各路分别定出助役缗钱数额。利州转运使李瑜定了四十万。鲜于侁争论说:“利州百姓贫困土地贫瘠,有这一半就行了。”李瑜不听。当时各路所确定的役钱都没有完成,神宗肯定鲜于侁的意见,告诉司农曾布让(鲜于侁)颁布下去作为标准。因此贬黜李瑜,提升鲜于侁任副使。所属百姓不要青苗钱,王安石派官吏查访处理,并且责问鲜于侁不发青苗钱的缘故。鲜于侁说:“青苗法规定,愿意借的就借,百姓不愿借,怎能强迫!”

周永懿守利州,贪婪暴虐不守法纪。前任害怕他的凶恶,不敢追究他,鲜于侁把他捉到狱中,流放到衡湘。二税要交纳绢和丝绵,鲜于侁奏请听任百姓用零星绢绵交纳绢税。后来有一个叫李元辅的人,总是变着法多收取,父老们流泪说:“老运使立下的规矩,怎么能改变呢?”鲜于侁的侄子鲜于师中也任这个职务,所以称他“老”来区别。调到京东西路,黄河在澶渊决口,但有朝臣议论想不堵塞,鲜于侁说:“东部州汇聚水的地方仅有两个水滩,夏秋季雨水过多,尚且溢出造成危害,如果放纵大河水入,百姓就成为鱼了。”作《议河书》呈上,神宗称赞并采纳了他的建议。当时王安石、吕惠卿当政,正直的人大多不被容纳。鲜于侁说:“我有荐举的权力,但当朝者不是贤才,我感到羞耻。”凡他所举荐的人,都是正直不合时宜的人。

元丰二年召他入对,任命他知扬州。苏轼从湖州入狱,亲戚朋友都和他断绝交往,路过扬州,鲜于侁前去见他,台吏不让他见。有人说:“你和苏轼相知很久,那些往来的书信,应该烧掉不要留下,否则,将会获罪。”鲜于侁说:“欺骗君主辜负朋友,我不忍心这样做,因为忠义分担谴责,是我所愿。”被举吏所牵累,罢为西京御史台主管。

哲宗即位,想到东部地区被役法所困,吴居厚聚敛残害百姓,放逐了他,又让鲜于侁出使京东。司马光在朝廷上说:“以鲜于侁的贤才,不该让他居于外任。看看齐鲁地区,已经非常凋敞,需要鲜于侁去救助,怎样才能得到一百个像鲜于侁这样的人,分布在天下呢?”士人百姓听说他又来了,像见到慈父慈母一样。

授官做集贤殿修撰,知陈州。不久,去世,年六十九岁。

14.(2011年高考山东卷)阅读下面这首唐诗,回答问题。(8分)

咏山泉

储光羲

山中有流水,借问不知名。

映地为天色,飞空作雨声。

转来深涧满,分出小池平。

恬淡无人见,年年长自清。

(1)结合全诗,简要分析“映地为天色,飞空作雨声”的妙处。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)这首诗中的“山泉”具有什么品格?诗人借咏山泉表现了怎样的情怀?(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:这是一首咏物诗。首联叙事点题,紧扣“泉”字。静寂的深山里,一股清泉缓缓流动,给这僻远之所平添一股活气;面对此番景象,诗人真想问山泉有无一个让人记得住的名字,可是无从知晓。颔联承接上文,描绘山泉的脱俗形象。诗人从广阔的立体空间着笔,生动地摹绘出山泉的澄澈与灵动。此联通过大胆的想象,细腻的刻画,把飘逸的山泉的形象描绘得生动可感。颈联从正面角度立意,写出了山泉具有满涧平池之能。这些描写,意在为后文蓄势。尾联关合全诗,由叙而议,点明诗旨:山泉的“恬淡”无人关注,可它仍然年复一年,自洁自清,保持着一尘不染的秉性。作品采用拟人手法,寓情于景,写山泉的“不知名”,说山泉的“无人见”,写山泉的“恬淡”,说山泉的“长自清”,都在暗示人们:山泉即诗人自己,山泉的特点即诗人要追求的个性。

答案:(1)这两句从声与色的角度描写了山泉的情态。山泉平缓流淌时,清澈见底,水面映照天光云色;凌空而下时,水石相激,作风雨之声。山泉虽然无名,却有映地照天、兴风作雨的奇观。这两句与前面两句形成了先抑后扬(欲扬先抑)的效果。前两句写山泉的平凡无名,为抑;这两句凸现泉流山中的奇观,为扬。如此描写也为最后两句称赞山泉作了铺垫。

(2)这首诗在表现山泉得天地之声色,具满涧平池之能的同时,又表现了山泉恬淡自然、清高自守的品格。诗人借咏山泉表现了淡泊清高、任性自然的情怀。

15.(2011年高考山东卷)补写出下列名篇名句中空缺部分。(任选3个小题)(6分)

(1)子曰:“不患人之不己知,____________________。”(《论语·学而》)

____________________,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

(2)蟹六跪而二螯,____________________,用心躁也。(《荀子·劝学》)

____________________,蓝田日暖玉生烟。(李商隐《锦瑟》)

(3)是日也,天朗气清,惠风和畅。____________________,俯察品类之盛。(王羲之《兰亭集序》)

舞榭歌台,____________________。(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

(4)____________________,枯松倒挂倚绝壁。(李白《蜀道难》)

峰峦如聚,波涛如怒,____________________。(张养浩《山坡羊·潼关怀古》)

答案:(1)患不知人也 沉舟侧畔千帆过

(2)非蛇鳝之穴无可寄托者 沧海月明珠有泪

(3)仰观宇宙之大 风流总被雨打风吹去

(4)连峰去天不盈尺 山河表里潼关路

五、(12分)

16.下面是一封求职信的主要内容,画线的句子有用词不当之处,请找出来并加以修改。(4分)

①非常感谢您抽出宝贵时间拜读我的申请。作为一名成功的现代企业管理者,能挑选一名精干得力的助手,②一定是您很早以来就有的夙愿。③我已顺利地通过了中央财经大学的学业,具有扎实的专业知识和较强的实践能力。如果我能有幸成为贵公司的一员,我一定会努力工作,为公司创造更多的财富!④真诚地希望您为我的谋职就业尽一份绵薄之力,我会用实际行动来证明自己的。

①将____________改为____________;

②将____________改为____________;

③将____________改为____________;

④将____________改为____________;

答案:①将“拜读”改为“阅读”;

②将“夙愿”改为“愿望”(或删除“很早以来就有”);

③将“通过”改为“完成”;

④将“绵薄”“之”删掉。

17.观察下图,向没有见到这幅图的人作介绍,并作简要评价。(4分)

(1)描绘出画面内容:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)评价:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(1)图上是一家三口。爸爸在图的左侧,背着手,因为喝多了酒,眼睛显出睡意,脸上也显出了红晕。孩子和妈妈在图的右侧,孩子趴在妈妈怀里,流下大滴泪珠。母亲拿着成绩单,大声质问爸爸:“喝多了吧你,孩子让你在成绩单上签个字,你要哪门子好处费啊!”

(2)母亲的话告诉我们,孩子的爸爸是有一定权力的人物。由此我们可以感受到这幅漫画讽刺了社会上一些官员吃拿成性的腐败作风。

18.(2011年高考浙江卷)仿照下面的示例,另写一段话。(4分)

世上有多少这样的事呢?树在,叶去;叶在,花去;花在,香去;香在,闻它的人去。

世上有多少这样的事呢?________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:解答本题既要做到形似,也就是顶真的修辞,又要兼顾到神似,即树、叶、花、花香的关系。

答案:(示例)(1)心在,情去;情在,爱去;爱在,人去;人在,识他的心去。

(2)天在,风去;风在,云去;云在,雨去;雨在,听它的人去。

(3)池在,荷去;荷在,水去;水在,鱼去;鱼在,赏它的人去。

(4)屋在,人去;人在,心去;心在,情去;情在,懂它的心去。

(5)琴在,弦去;弦在,音去;音在,谱去;谱在,写它的人去。

(6)路在,亭去;亭在,人去;人在,情去;情在,想它的人去。

六、(18分)

阅读下面的文字,完成19~22题。

暮色中的炊烟

迟子建

炊烟是房屋升起的云朵,是劈柴化成的幽魂。它们经过了火光的历练,又钻过了一段漆黑的烟道后,一旦从烟囱中脱颖而出,就带着股超凡脱俗的气质,宁静、纯洁、轻盈、缥缈。

炊烟总是上升的,它的气息天空是最为熟悉的了。但也有的时候气压过于低,炊烟徘徊在屋顶,我们就会嗅到它的气息。那是一种草木灰的气息,有点微微的涩,涩中又有一股苦香,很耐人寻味。

这缕涩中杂糅着苦香的气息,常让我忆起一个与炊烟有关的老女人的命运。

在北极村的姥姥家居住的时候,我喜欢趴到东窗去望外面的风景。从东窗,还能看见她家的木刻楞房屋。这座房屋的主人是个俄罗斯老太太,我们都叫她老毛子。她是斯大林时代避难过来的,她嫁了一个中国农民,是个马夫,生了两个儿子,那个在北极村的儿子为她添了孙子,叫秋生,秋生呆头呆脑的,他只知道像牛一样干活,见了人只是笑,不爱说话,就是偶尔跟人说话也是说不连续。秋生不像他的父母很少登老毛子的门,他三天两头就来看望他的奶奶。除了他,老毛子那里再没别人去了。

那时中苏关系比较紧张,苏联的巡逻机常常嗡嗡地叫着在低空盘旋,我方的巡逻艇也常在黑龙江上徘徊。不过两国的百姓却是友好的,我们到江边洗衣服或捕鱼,如果看见界河那侧的江面上有小船驶过,而那船头又站着人的话,他们就会向我们招手,我们也会向他们招手。

那时村中的人很忌讳和她来往,因为一不留神,就会被戴上一顶“苏修特务”的帽子。她也不喜欢与村中人交往,从不离开院门,只呆在家里和菜园中。她个子很高,虽然年纪大了,但一点也不驼背。她喜欢穿一条黑色的曳地长裙,戴一条古铜色三角巾,她脸上的皮肤非常白晳,眼帘深深凹陷,那双碧蓝的眼睛看人时非常清澈。我姥姥不喜欢我和她说话,但有两次隔着栅栏她吆喝我去她家玩,我就跃过栅栏,跟着她去了。我至今记得她的居室非常整洁,北墙上悬挂着一个挂钟,挂钟下面是一张紫檀色长条桌,桌上喜欢摆着两个碟子,一个装着蚕豆,一个装着葵花子,此外还有一个茶壶,一个茶盅和一副扑克牌。这桌子上的东西展现了她家居生活的情态,喝茶,吃蚕豆,嗑瓜子,摆扑克牌。她把我领到家后,喜欢把我抱起,放在一把椅子上。我端端正正地坐着的时候,她就为我抓吃的去了。蚕豆、瓜子是最常吃的,有时也会有一块糖。与她熟了以后,她就教我跳舞,她喜欢站在屋子中央,扬起胳膊,口中哼唱着什么,原地旋转着。

她旋转的时候那条黑色的裙子就鼓胀起来了,有如一朵盛开的牵牛花。北极村的很多老太太都缠过足,走路扭扭摆摆的,且都是小碎步;而老毛子却是个大脚片子,她走起路来又稳又快。我那时把她爱跳舞归结为她拥有一双自由的脚,并不知道一双脚的灵魂其实是在心上。

那些不上她家串门的邻居,其实对老毛子也是关心的。他们从两个途径关心着她:一个是秋生,一个就是炊烟了。人们见了秋生会问他:秋生,你奶奶身体好吗?秋生嘿嘿地笑,人们就知道老毛子是硬朗的。而我姥姥更喜欢从老毛子家的烟囱观察她的生活状况,那炊烟总是按时按晌地从屋顶升起,说明她生活得有滋有味的,很有规律。大家也就很放心。

老毛子在冬季时静悄悄地死了,她是孤独地离开这个冰雪世界的。那几天秋生没过来,人们是通过她家的烟囱感觉她出了事的。住在她家后面的人家,每天早晚抱柴生火时,总是习惯性地看一眼老毛子的烟囱,结果她连续几天都没有发现那烟囱冒出的一缕炊烟,知道老毛子大事不好了。于是喊来她的家人,进屋一看,老毛子果然已经僵直在炕上了。

从那以后,我再也没有在暮色苍茫的时分看到过那幢房屋飘出炊烟,尽管村子里其他房屋的炊烟仍然妖娆地升起,但我总觉得最美的一缕已经消逝了。(选自《迟子建散文精品赏析》有删改)

19.文章以“暮色中的炊烟”为题目有什么好处?请结合全文简要分析。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①从结构上,“炊烟”贯穿全文,是全文的线索,“暮色中的炊烟”与事件的发展有密切关系;②“暮色中的炊烟”,烘托了一种宁静平和的氛围,而老人却在这种宁静平和的氛围中孤独地死去,更凸显了老人悲苦的命运。

20.“我那时把她爱跳舞归结为她拥有一双自由的脚,并不知道一双脚的灵魂其实是在心上”,结合上下文,理解这句话在文中的含意。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:老毛子爱跳舞,并不是因为她拥有一双自由的大脚,而是源于一颗热爱生活的心,源于一颗热情奔放的心。

21.从全文看,北极村人有哪些性格特点?请作简要概括分析。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①勤劳、善良,北极村人对老毛子也是关心的。②友好,在中苏关系比较紧张的时候,还能与邻国百姓友好相处。③也有一些谨小慎微,很忌讳和老毛子来往,因为一不留神,就会被戴上一顶“苏修特务”的帽子。

22.文章结尾说“尽管村子里其他房屋的炊烟仍然妖娆地升起,但我总觉得最美的一缕已经消逝了”,结合全文,具体分析作者这样表达的原因?(6分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:说老人家的炊烟最美,实际上寄寓的是作者对老人的怀念和赞美:①怀念老人的勤劳和热情好客:她的院子里种植了大片大片的向日葵,她的居室非常整洁;她招呼我去玩,给我吃零食。②她外表沉静冷漠但实际内心热情奔放:她也不喜欢与村中人交往,却有两次隔着栅栏她吆喝我去她家玩,熟了之后还教我跳舞。③她境遇悲苦却生活得有滋有味的:她的居室非常整洁,北墙上悬挂着一个挂钟,挂钟下面是一张紫檀色长条桌,桌上喜欢摆着两个碟子,一个装着蚕豆,一个装着葵花子,此外还有一个茶壶,一个茶盅和一副扑克牌。

七、(60分)

23.阅读下列材料,按要求作文。

孟子曰:“君子有三乐……父母俱存,兄弟无故(灾患),一乐也;仰不愧于天,俯不怍(惭愧)于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。”(《孟子·尽心下》)

孟子认为君子有“三乐”,其实,这也应当成为我们今天崇尚的人生之乐。请选择“三乐”中的一乐作文。

要求:①写议论文或记叙文。②题目自拟。③不少于700字。④不得抄袭,不得套作。

【思路点拨】 给文言文材料的作文,审题难度加大了不少。先看看这段话的意思。孟子说:“君子有三件快乐的事……父母都健在,兄弟没有病患,这是第一件快乐的事;上不愧对于天,下不愧对于人,这是第二件快乐的事;得到天下优秀的人才并教育他们,这是第三件快乐的事。”作文立意,一是看懂这段话的意思,二是抓住其中一点,不面面俱到。

“第一乐”,应该说是亲情之乐,父母、兄弟,一家人和睦相处。可以提炼出观点:健康是福,身体健康比什么都重要;生命的重要性,要珍惜生命;与人相处,和谐社会。而此观点正好可以反思当下社会的一些现象,不少子女结婚后都不愿与父母一起住,子女不懂得感恩,人情淡薄了许多。

“第二乐”,可以说是自身之乐,为人处世,一切都问心无愧。旨在告诉人们要凭良心做事,要诚信做事,要正直做事。如果人人行事都能诚信正直,那整个世间就充满了温馨和谐。近年来相继发生“毒奶粉”“瘦肉精”“地沟油”“彩色馒头”“绝育黄瓜”“爆炸西瓜”等事件,这些恶性的食品安全事件足以表明,诚信的缺失、道德的滑坡已经到了何等严重的地步。这些制假售假商贩们正是愧对于天,愧对于人的。

“第三乐”,说的是教育问题,可以说是“极乐”,得到天下优秀的人才并教育他们。这说明教育者关注教育对象素质的高低,希望得到天下优秀的人才来教育。这也正好与近年许多高校自主招生,争抢优秀生源的事件不谋而合。而“统一考试,择优录取”的教育公平原则也正合广大群众的共同要求和高等教育界“得天下英才而教育之”的迫切希望。在写作中须抓住一点,根据所选体裁写作,突出体裁的特征,或议论,或编故事。