四川省普格县中学2021-2022学年高一下学期期中历史试卷(PDF版无答案)

文档属性

| 名称 | 四川省普格县中学2021-2022学年高一下学期期中历史试卷(PDF版无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 825.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-02 13:26:22 | ||

图片预览

文档简介

绝密★启用前

2021—2022 学年普格中学高一(下期)期中考试

历 史 试 题

注意事项:

1.本试卷分为第 I卷(选择题)和第 II卷(非选择题)两部分。考试时间 90分

钟,满分 100 分。

2.答题前,考生务必在答题卡上将自己的学校、姓名、班级、准考证号用 0.5毫

米黑色签字笔填写清楚。

3.选择题使用 2B 铅笔填涂在答题卡上对应题目标号的位置上,如需改动,用橡皮

擦擦干净后再填涂其它答案;非选择题用 0.5毫米黑色签字笔在答题卡的对应区域内

作答,超出答题区域答题的答案无效;在草稿纸上、试卷上答题无效。

4.考试结束后由监考老师将答题卡收回。

第 I卷(选择题)

一、选择题:本题共 25小题。每小题 2分,共 50分。在每个小题给出的四个选项

中,只有一项是符合题目要求的。

1.在仰韶文化洛阳王湾遗址的小陶罐内壁附着有粟的痕迹,在三门峡交口遗址同时发

现有水稻籽实与粟。同时,在郑州大河村、淅川下王岗遗址、郑州西山的古城等出现

了大型定居村落,还出现了家畜饲养业。这表明此时( )

A.精耕细作的小农经济已经形成 B.农业经济活动已经出现

C.南稻北粟的种植格局基本形成 D.农作物种植出现了交流

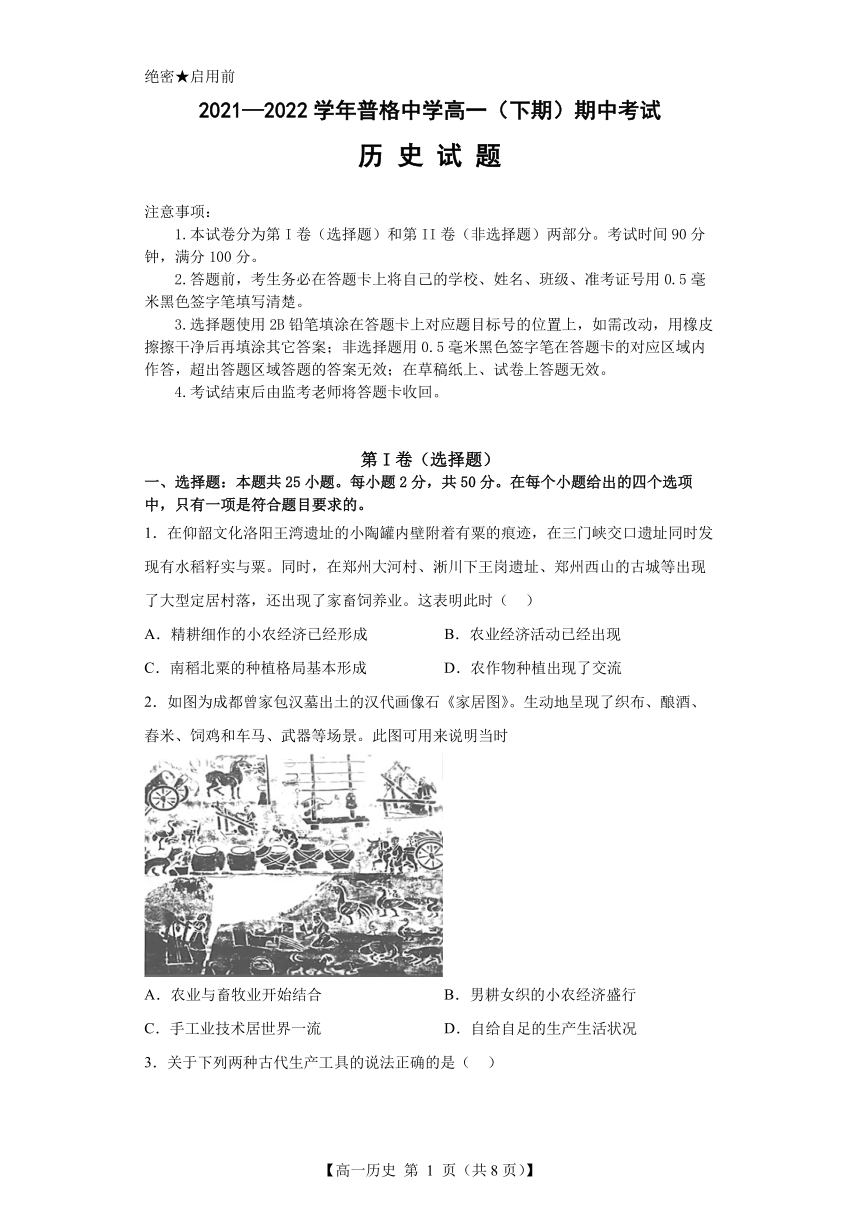

2.如图为成都曾家包汉墓出土的汉代画像石《家居图》。生动地呈现了织布、酿酒、

舂米、饲鸡和车马、武器等场景。此图可用来说明当时

A.农业与畜牧业开始结合 B.男耕女织的小农经济盛行

C.手工业技术居世界一流 D.自给自足的生产生活状况

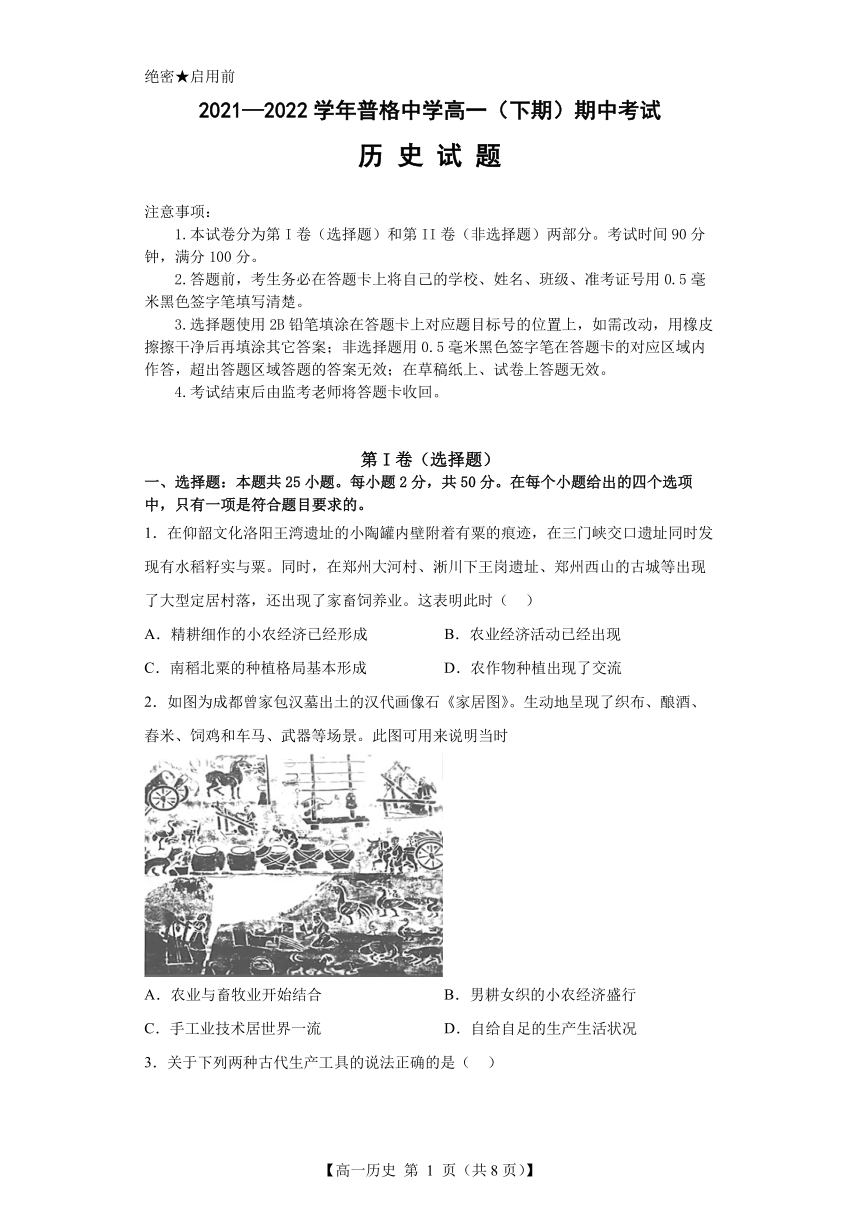

3.关于下列两种古代生产工具的说法正确的是( )

【高一历史 第 1 页(共 8 页)】

A.两种工具都是古代农业生产领域重大发明

B.两种工具使用都使人类摆脱了自然力限制

C.两种工具都能够在生产中节省一定的人力

D.两项发明在当时都推动了经济重心的南移

4.中国汉字博大精深,寓意深远。铲、锄、针、锤等生产工具的字形可以体现出我国

古代

A.政府重视农具的改进 B.农业注重耕织结合

C.铁器促进生产力发展 D.手工业技术先进

5.北宋张择端《清明上河图)展现了东京开封城茶坊酒肆生意兴隆的繁荣景象。相国

寺周围是个很热闹的场所,有很多写着“茶”的幌旗在风中摇晃。宋代茶馆的兴盛不仅

体现在茶馆分布广、数量多,而且还表现在茶客成分的多样、茶馆种类的繁多、茶馆

功能多样化等多方面。这反映出当时

A.坊市分开格局已被打破 B.茶肆是城市商业的中心

C.商业发展环境较为宽松 D.市民饮食生活体系健全

6.明清时期,西南地区各县下辖场(城)镇出现较大变化。如威远县明代有 12 场

镇,乾隆时为 25 个;金堂县清初 4 个城镇,嘉庆时有 16 个;镇宁县以前有 8 个城

镇,乾嘉时有 17 个。据此可以得出

A.场镇数量增长反映当时商人地位提高 B.清政府比明代更加重视发展商业

C.明清西南地区农村商品经济有所发展 D.西南地区城乡经济发展趋于平衡

7.清代小说《儒林外史》记载:秀才周进因为生活所迫来给商人进行记账。商人问

道:“周相公既是斯文人,为什么出来做从商之事?”周进回答道:“没奈何走上这一条

路。”据此可知,明清时期

A.文人积极参与经商活动 B.商业发展需要文人支持

C.商业发展缺乏有利环境 D.商业发展冲击传统观念

【高一历史 第 2 页(共 8 页)】

8.明人冯梦龙在其《醒世恒言》中描述了施复发家致富的故事,施复夫妻在苏州盛泽

镇辛苦经营,由一张织机发展到三四十张织绸机;明人张翰在《松窗梦语》一书中,记载

了其祖上在成化末年,购机由一张到二十余张的情况,其祖上发家是在杭州。这些记载可

用来说明当时

A.苏杭丝织业出现新的生产关系 B.文学创作来源于社会经济素材

C.我国经济重心的南移基本完成 D.丝织业的手工工场处于领先地位

9.据《皇朝经世文四编》记载,中国与各国通商后,浙江的嘉兴、湖州等地,种植桑

树日益盛行,农民大幅减少种植粮食作物,出现了不种粮而富裕的人家,这反映了当

地

A.传统自然经济走向解体 B.民族纺织业的发展迅速

C.遭到西方列强掠夺加剧 D.农业经济出现严重衰退

10.在近代中国农业各生产要素中,劳动力价格的长期低廉,使得农业生产主要依赖

劳动力的密集投入来推动。地主占有的劳动剩余虽用于农业投资,但主要用于购置新

的地产,而不是新技术投资。材料可用于说明,近代中国

A.传统农业转型的艰难性 B.民族工业兴起的必然性

C.外来经济侵略的危害性 D.劳动力转移的双重影响

11.1888 年,湘潭地方绅士黎福昌等申设小轮船公司,计划集资 5 万两,购船 5 只。

为了避免同轮船招商局发生利益冲突,声明只经营客运,不揽载货物。但轮船招商局

仍要求附股或由局代管,公司申设终未成功。材料说明

A.近代航运业的官商竞争激烈 B.民族资本无力创办轮船公司

C.民族资本工业发展环境艰难 D.招商局垄断近代中国航运业

12.1894 年,张謇在科举考试中高中状元。1895 年,他受两江总督张之洞委托,在南

通创办大生纱厂,意图“实业救国”。张之洞去职后,继任总督刘坤一继续予以支持。

经过努力经营,纱厂一度获得丰厚利润。上述材料可以反映出当时

A.弃官从商已经成为风尚 B.“实业救国”得到全国人民支持

C.民族资本主义的发展迎来黄金时期 D.清政府放宽对民间设厂的限制

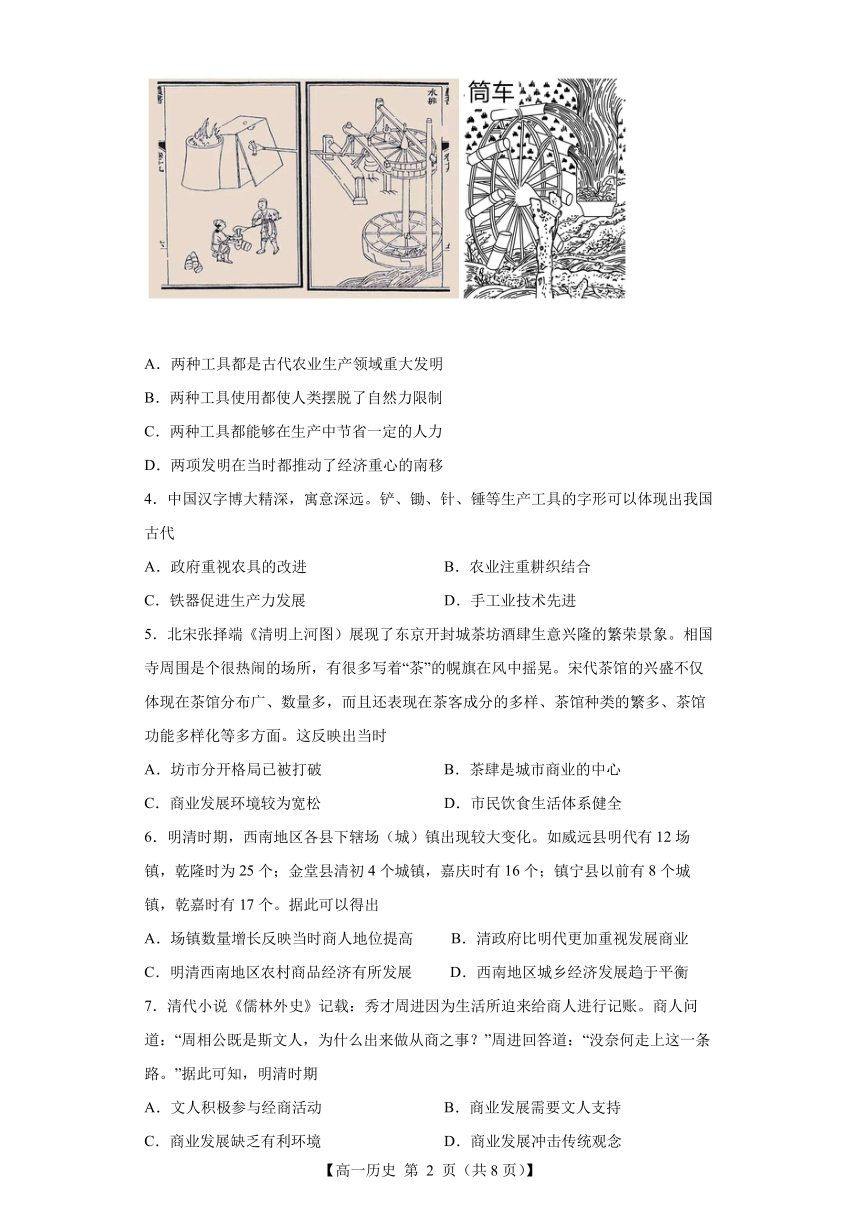

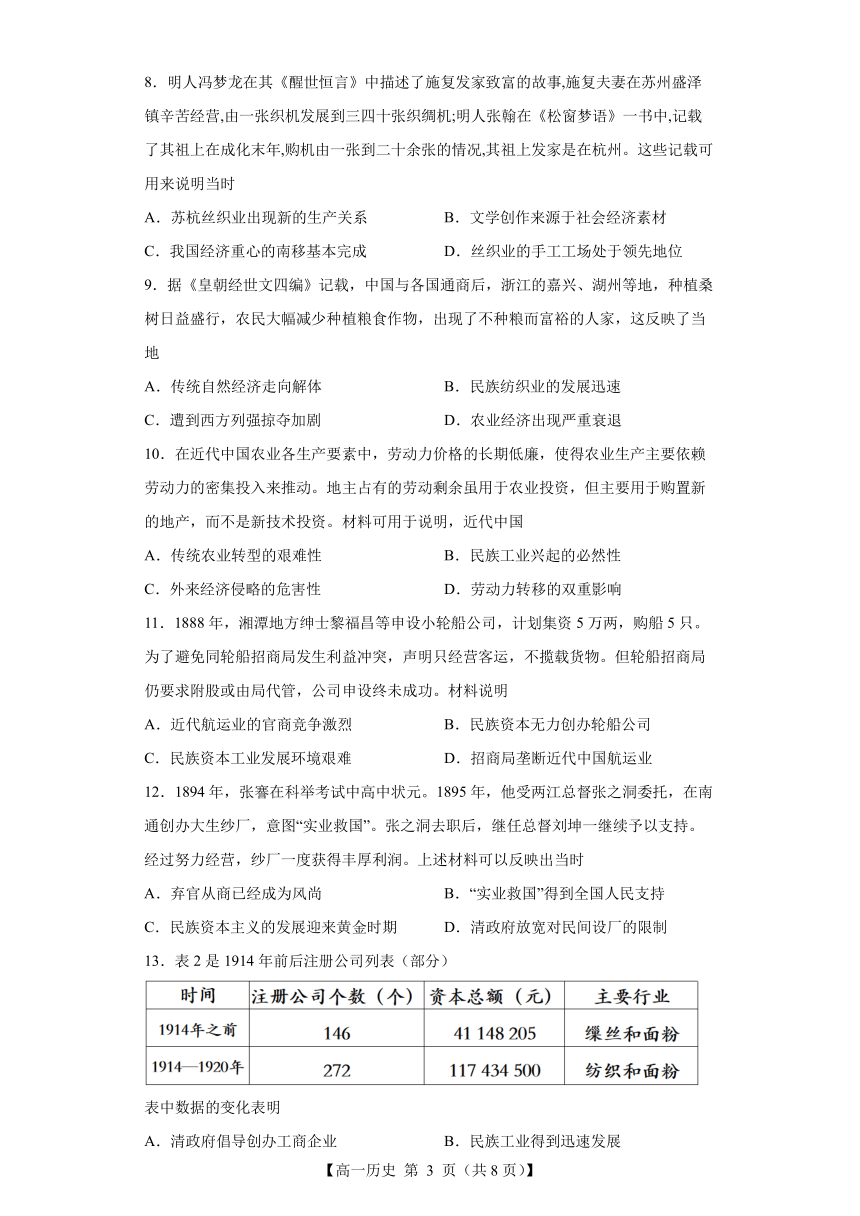

13.表 2 是 1914 年前后注册公司列表(部分)

表中数据的变化表明

A.清政府倡导创办工商企业 B.民族工业得到迅速发展

【高一历史 第 3 页(共 8 页)】

C.近代产业结构发生了巨变 D.工人阶级登上政治舞台

14.据统计,截至 1936 年年底,西南和西北地区的工业只占全国工业资本总数的

4.21%,工人数只占全国产业工人总数的 0.79%。从 1938 年到 1943 年,这些地区的民

族工业有了明显的发展,新设立的工厂如雨后春笋般迅速增多。这一变化

A.说明支撑持久抗战的物质基础得到充实

B.表明国民政府为抗日战争做了充分的准备

C.客观上受益于抗日民族统一战线的形成

D.反映了日本对华侵略的战略方针发生变化

15.1895 年张謇在设厂自救的浪潮中筹办大生纱厂,1899 年建成投产,利润优厚。

1922 年出现严重亏损,此后逐年衰落。大生营业所 1922 年的业务信中披露:“花纱均

属疲滞不振,皆为时局不定,人心不靖,所以致此”。大生纱厂发展艰难的根源在于

A.受到封建势力的严重束缚 B.因列强卷土重来而迅速萧条

C.与官僚资本主义不断斗争 D.受近代中国社会性质的影响

16.1953 年前后,土地改革后农民分散落后的个体经济扩大再生产能力有限,难以满

足城市和工业迅速发展对粮食和农产品原料不断增长的需求。据此可知

A.社会主义经济制度已基本建立 B.朝鲜战争爆发推动政策的调整

C.农业的社会主义改造势在必行 D.我国的工业化优先发展重工业

17.1962 年下半年起,我国国民经济开始稳步增长。1963 年,国家在财力尚有困难的

情况下,积极改善职工待遇;全民所有制工业企业全员劳动生产率连续三年分别提高

26.7%、20.1%和 22.5%。这反映了我国

A.落后面貌的彻底改变 B.国民经济调整的成果

C.经济体制的全面改革 D.市场经济的显著作用

18.路遥在《平凡的世界》中描述 1979 年农村的景象,“农活忙完,人就自由了,想

干啥就能干啥;而不必像生产队那样,一年四季把手脚捆在土地上,一天一天磨洋

工,混几个不值钱的工分”。出现这一变化的主要原因是

A.土地所有制的改变 B.产业结构转型升级

C.农村经济体制改革 D.农业机械化的普及

19.1984 年,中国经济体制改革的重点转向城市,主要是进行国有企业改革,改革的

中心环节是

A.加强计划管理 B.建立现代企业制度

C.增强企业活力 D.社会主义市场经济

20.20 世纪 80 年代的上海浦东还是“阡陌纵横、鸡犬相闻”,民间戏言“到上海要摆

【高一历史 第 4 页(共 8 页)】

渡,到农村跨一步”。1990 年 4 月,中共中央、国务院做出开发开放上海浦东地区的

决策。随后,金融街、科技 3 园区等相继在这片土地上出现。下列项中,关于浦东开

发开放的意义,表述正确的是

A.标志着改革的重心从农村转向城市

B.成为中国进一步对外开放的重要标志

C.开辟了建设中国特色社会主义的新道路

D.成为中国第一个国家级经济技术开发区

21.20 世纪 90 年代中后期,一般性消费品和生产资料普遍供不应求的状况基本结

束,基础产业“瓶颈”制约的状况明显缓解。到 2001 年我国社会消费品零售总额达

37595 亿元,比 1989 年增长 3.6 倍,年均增幅高达 15.9%。上述状况主要得益于

A.中国成功加入世贸组织 B.社会消费观念发生改变

C.现代企业制度初步建立 D.市场经济体制基本形成

22.1912 年,民国政府将西式燕尾服确定为大礼服。不过,当时社会上普遍穿着的依

旧是大襟右衽中装长袍和马褂,西装革履与长袍马褂并行于政治社交场合。这一现象

A.说明社会陋习仍广泛存在 B.体现了除旧布新的时代精神

C.反映了共和制度徒具其表 D.折射出中国近代化发展状况

23.近代报刊在中国出现后,中国社会诸多先进知识分子或政治派别都非常重视报刊

的创办。资产阶级维新派创办了《实务报》《强学报》等报刊;资产阶级革命派创办了

《警钟日报》《民报》等报刊;中国共产党创办了《前锋》《新华日报》等报刊。上述

材料表明当时

A.报刊没有娱乐功能 B.创办报刊没有任何阻碍

C.报刊宣传成为救亡图存的重要手段 D.报刊的利润较大

24.16 世纪开始,西欧各国的租地农场主、牧场主、富裕农民付给地主的地租和雇工

的工资的实际数额减少了,而售出的农产品价格却惊人地上涨了。这意味着

A.欧洲资本原始积累已完成 B.新航路开辟导致“商业革命”

C.中产阶级已取得国家政权 D.封建地主阶级的日益衰落

25.新航路开辟后,玉米、甘薯、马铃薯等高产作物传播到亚洲、欧洲等地区,提高

了人们的抗饥荒能力;与此同时,烟草也传播到世界各地,部分人逐渐养成了抽烟的

恶习。由此可知,物种的交流与传播

A.决定部分人的生活习惯 B.改变人类饮食习惯

C.对人类文明有双重影响 D.严重危害人类健康

【高一历史 第 5 页(共 8 页)】

第 II 卷(非选择题)

二、 非选择题(本题共 3小题,第 26题 25分,第 27题 10分,第 28题 15分,共

50 分)

26.(25 分)商品经济的发展代表着一个国家的发展程度,唐宋以后,我国生产力在不断

提高,商品经济发展的步伐也逐渐加快。阅读材料,完成下列要求。

材料一:自宋朝开始,随着生产力的发展,商品经济发展的速度加快,宋代政府

在对农业与商品经济关系的处理上出现了许多与历朝的不同之处。唐朝的“坊市制

度”在宋代被取消,此举极大地促进了城市经济发展。重农抑商情况也发生了明显变

化,农业生产的发展使国家有了雄厚的经济实力,因而商业的发展只能对统治者有

利,而不会影响其统治地位。宋代仍然把农业放在经济发展首位并注意改进农业生产

工具,奖励垦荒,因此,至天圣年间(1023~1033年)农业得到很大发展。随之而来

的是手工业的兴旺,造船的发达和对外贸易的发展,这时指南针已普遍用于航海。造

纸、雕版印刷、火药均已出现。此外,纺织、制瓷、矿冾等各部门都有显著发展,各

业作坊规模之大,超越前代。

——摘编自邓晓影《宋代商业发展与商人地位的提高》

材料二:到了晚明时期,由于玉米和番薯等新的粮食作物的引进和推广,粮食生

产有了突破性的发展。由于经济效益可观,种棉和养蚕更是蔚然成风。各地商品的种

类比以往更丰富,而这又进一步促使工商业专业市镇的大量兴起。如松江,是明代最

著名的棉纺织业中心,有众多手工业专业市镇和商品集散地,其中朱泾镇“四乡盛产

棉花,乡人精于纺织,所产标布质地精细”。随着经营范围的扩大、资本的增多、竞

争的激烈,开始产生了一批商业集团,也就是所谓的中国商帮。其中最著名的是徽

商,不仅人数多,而且资本雄厚,经营多种行业。在明清之前,人们都以习儒或做官

为一生的奋斗目标。随着商品经济的不断发展以及新“四民观”和“工商皆本”思想

的出现,许多文人学士也开始加入到从商队伍中,“弃儒就贾”成为当时的风气。但

是商业化的发展也进一步刺激了社会的世俗化,社会的商业化使人心趋于机械、变

诈,人们唯利是图。

——摘编自陈君齐洋锟《晚明的商业发展与社会变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋朝商业繁荣的原因。(12 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳晚明商业发展的表现及影响。(13 分)

【高一历史 第 6 页(共 8 页)】

27.(10 分)阅读材料,完成下列要求。

材料

阶段 概况

中国古代 父母之命,媒妁之言;男尊女卑、三从四德、贞洁观;注重门当户对

自由恋爱;一夫一妻、男女平等;西式婚礼、中西结合;离婚自由;看重性

中国近代

情、学问、思想等

20 世纪 50—

颁布《婚姻法》、保障妇女权益;一夫一妻;看重家庭出身、工作、革命需要

70 年代

改革开放 修改《婚姻法》;婚姻大龄化;传统婚礼和西式婚礼并行;传统婚俗复兴;看

以来 重家境,有房有车

——摘编自任燕《浅谈近代中国婚姻观念变迁及原因》等

根据材料中的信息,自拟论题,结合所学的中国历史知识予以简要论述。(要求:论题

明确,论述充分,论据准确,逻辑清晰。答题模式:论题+论述+总结)(10 分)

28. (15分)自党的十一届三中全会以来,我国农村改革走过了40年历程的跨越,经

历了从经济体制机制改革到全面深化改革。阅读材料,完成下列要求。

材料一:1949—1955年,凤阳县经历了6年的快速发展期。但到1958年8月,凤阳

县全面实行人民公社后,由于生产资料完全公有、经济活动集中统一、收入分配高度

平均,农民的生产积极性受到严重打击,造成粮食亩产量一直很低。1978年,凤阳县

遭遇了百年未有的大旱,全年降水量只有正常年景的一半,全县三分之二地区人畜吃

水出现问题。为了解决社员的吃饭问题,来年不至于挨饿、讨饭,1978年11月24日,

生产队干部召集全队户主开会,经过讨论,这18户最终签了一个被载入史册的“大包

干协议”。然而小岗生产队“包干到户”的事,很快被公社发现了。面对社会上出现了

打压各种责任制的趋向,时任滁县地委书记王郁昭指示凤阳县的“大包干”目前“一

律不要变动”,以及凤阳县委书记陈庭元的“干一年试试”的支持,小岗的“包干到

户”最终得以保留下来。

——刘同山《从“大包干”到现代农业发展:安徽凤阳县的经验与启示》

【高一历史 第 7 页(共 8 页)】

材料二:随着家庭承包经营制的普遍推行,新中国成立后几十年农业经营体制上的

弊端被革除,集体所有制在发展中不断适应农村生产力的发展要求,促进了农业劳动生

产效率的大幅提高, 1979年秋后盘点,小岗生产队一年粮食总产量达到13.2万斤,相

当于1966-1970年5年粮食产量的总和,油料总产3.5万斤,是过去20年的总和。家庭联

产承包责任制在凤阳的成功,为其他地方实行承包制提供了经验借鉴。至1983 年春

季,全国95%以上的农村实行了包产到户、包干到户。1984年的中央一号文件指出,鼓

励农民向各种企业投资入股,鼓励集体和农民将资金集中起来,联合兴办各种企业,尤其

要支持兴办开发性事业,为乡镇企业在新环境下指明了发展路径。1985年年底,中国农

村乡镇企业数量呈爆发式增长,比1984年增长了641.1%。农村剩余劳动力开始大规模向

这些企业集聚,“离土不离乡”的就地转移模式由此大规模产生。乡镇企业促进了农村

剩余劳动力的非农就业,增加了农民收入,有力地推动了工业化、城镇化进程,为我国开

辟了一条具有中国特色的农业现代化发展之路。

——罗玉辉《新中国成立70周年中国农村改革历史脉络、经验总结和未来发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析凤阳县率先进行经济体制改革的原因。(7 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析农村经济体制改革的意义。(8 分)

【高一历史 第 8 页(共 8 页)】

2021—2022 学年普格中学高一(下期)期中考试

历 史 试 题

注意事项:

1.本试卷分为第 I卷(选择题)和第 II卷(非选择题)两部分。考试时间 90分

钟,满分 100 分。

2.答题前,考生务必在答题卡上将自己的学校、姓名、班级、准考证号用 0.5毫

米黑色签字笔填写清楚。

3.选择题使用 2B 铅笔填涂在答题卡上对应题目标号的位置上,如需改动,用橡皮

擦擦干净后再填涂其它答案;非选择题用 0.5毫米黑色签字笔在答题卡的对应区域内

作答,超出答题区域答题的答案无效;在草稿纸上、试卷上答题无效。

4.考试结束后由监考老师将答题卡收回。

第 I卷(选择题)

一、选择题:本题共 25小题。每小题 2分,共 50分。在每个小题给出的四个选项

中,只有一项是符合题目要求的。

1.在仰韶文化洛阳王湾遗址的小陶罐内壁附着有粟的痕迹,在三门峡交口遗址同时发

现有水稻籽实与粟。同时,在郑州大河村、淅川下王岗遗址、郑州西山的古城等出现

了大型定居村落,还出现了家畜饲养业。这表明此时( )

A.精耕细作的小农经济已经形成 B.农业经济活动已经出现

C.南稻北粟的种植格局基本形成 D.农作物种植出现了交流

2.如图为成都曾家包汉墓出土的汉代画像石《家居图》。生动地呈现了织布、酿酒、

舂米、饲鸡和车马、武器等场景。此图可用来说明当时

A.农业与畜牧业开始结合 B.男耕女织的小农经济盛行

C.手工业技术居世界一流 D.自给自足的生产生活状况

3.关于下列两种古代生产工具的说法正确的是( )

【高一历史 第 1 页(共 8 页)】

A.两种工具都是古代农业生产领域重大发明

B.两种工具使用都使人类摆脱了自然力限制

C.两种工具都能够在生产中节省一定的人力

D.两项发明在当时都推动了经济重心的南移

4.中国汉字博大精深,寓意深远。铲、锄、针、锤等生产工具的字形可以体现出我国

古代

A.政府重视农具的改进 B.农业注重耕织结合

C.铁器促进生产力发展 D.手工业技术先进

5.北宋张择端《清明上河图)展现了东京开封城茶坊酒肆生意兴隆的繁荣景象。相国

寺周围是个很热闹的场所,有很多写着“茶”的幌旗在风中摇晃。宋代茶馆的兴盛不仅

体现在茶馆分布广、数量多,而且还表现在茶客成分的多样、茶馆种类的繁多、茶馆

功能多样化等多方面。这反映出当时

A.坊市分开格局已被打破 B.茶肆是城市商业的中心

C.商业发展环境较为宽松 D.市民饮食生活体系健全

6.明清时期,西南地区各县下辖场(城)镇出现较大变化。如威远县明代有 12 场

镇,乾隆时为 25 个;金堂县清初 4 个城镇,嘉庆时有 16 个;镇宁县以前有 8 个城

镇,乾嘉时有 17 个。据此可以得出

A.场镇数量增长反映当时商人地位提高 B.清政府比明代更加重视发展商业

C.明清西南地区农村商品经济有所发展 D.西南地区城乡经济发展趋于平衡

7.清代小说《儒林外史》记载:秀才周进因为生活所迫来给商人进行记账。商人问

道:“周相公既是斯文人,为什么出来做从商之事?”周进回答道:“没奈何走上这一条

路。”据此可知,明清时期

A.文人积极参与经商活动 B.商业发展需要文人支持

C.商业发展缺乏有利环境 D.商业发展冲击传统观念

【高一历史 第 2 页(共 8 页)】

8.明人冯梦龙在其《醒世恒言》中描述了施复发家致富的故事,施复夫妻在苏州盛泽

镇辛苦经营,由一张织机发展到三四十张织绸机;明人张翰在《松窗梦语》一书中,记载

了其祖上在成化末年,购机由一张到二十余张的情况,其祖上发家是在杭州。这些记载可

用来说明当时

A.苏杭丝织业出现新的生产关系 B.文学创作来源于社会经济素材

C.我国经济重心的南移基本完成 D.丝织业的手工工场处于领先地位

9.据《皇朝经世文四编》记载,中国与各国通商后,浙江的嘉兴、湖州等地,种植桑

树日益盛行,农民大幅减少种植粮食作物,出现了不种粮而富裕的人家,这反映了当

地

A.传统自然经济走向解体 B.民族纺织业的发展迅速

C.遭到西方列强掠夺加剧 D.农业经济出现严重衰退

10.在近代中国农业各生产要素中,劳动力价格的长期低廉,使得农业生产主要依赖

劳动力的密集投入来推动。地主占有的劳动剩余虽用于农业投资,但主要用于购置新

的地产,而不是新技术投资。材料可用于说明,近代中国

A.传统农业转型的艰难性 B.民族工业兴起的必然性

C.外来经济侵略的危害性 D.劳动力转移的双重影响

11.1888 年,湘潭地方绅士黎福昌等申设小轮船公司,计划集资 5 万两,购船 5 只。

为了避免同轮船招商局发生利益冲突,声明只经营客运,不揽载货物。但轮船招商局

仍要求附股或由局代管,公司申设终未成功。材料说明

A.近代航运业的官商竞争激烈 B.民族资本无力创办轮船公司

C.民族资本工业发展环境艰难 D.招商局垄断近代中国航运业

12.1894 年,张謇在科举考试中高中状元。1895 年,他受两江总督张之洞委托,在南

通创办大生纱厂,意图“实业救国”。张之洞去职后,继任总督刘坤一继续予以支持。

经过努力经营,纱厂一度获得丰厚利润。上述材料可以反映出当时

A.弃官从商已经成为风尚 B.“实业救国”得到全国人民支持

C.民族资本主义的发展迎来黄金时期 D.清政府放宽对民间设厂的限制

13.表 2 是 1914 年前后注册公司列表(部分)

表中数据的变化表明

A.清政府倡导创办工商企业 B.民族工业得到迅速发展

【高一历史 第 3 页(共 8 页)】

C.近代产业结构发生了巨变 D.工人阶级登上政治舞台

14.据统计,截至 1936 年年底,西南和西北地区的工业只占全国工业资本总数的

4.21%,工人数只占全国产业工人总数的 0.79%。从 1938 年到 1943 年,这些地区的民

族工业有了明显的发展,新设立的工厂如雨后春笋般迅速增多。这一变化

A.说明支撑持久抗战的物质基础得到充实

B.表明国民政府为抗日战争做了充分的准备

C.客观上受益于抗日民族统一战线的形成

D.反映了日本对华侵略的战略方针发生变化

15.1895 年张謇在设厂自救的浪潮中筹办大生纱厂,1899 年建成投产,利润优厚。

1922 年出现严重亏损,此后逐年衰落。大生营业所 1922 年的业务信中披露:“花纱均

属疲滞不振,皆为时局不定,人心不靖,所以致此”。大生纱厂发展艰难的根源在于

A.受到封建势力的严重束缚 B.因列强卷土重来而迅速萧条

C.与官僚资本主义不断斗争 D.受近代中国社会性质的影响

16.1953 年前后,土地改革后农民分散落后的个体经济扩大再生产能力有限,难以满

足城市和工业迅速发展对粮食和农产品原料不断增长的需求。据此可知

A.社会主义经济制度已基本建立 B.朝鲜战争爆发推动政策的调整

C.农业的社会主义改造势在必行 D.我国的工业化优先发展重工业

17.1962 年下半年起,我国国民经济开始稳步增长。1963 年,国家在财力尚有困难的

情况下,积极改善职工待遇;全民所有制工业企业全员劳动生产率连续三年分别提高

26.7%、20.1%和 22.5%。这反映了我国

A.落后面貌的彻底改变 B.国民经济调整的成果

C.经济体制的全面改革 D.市场经济的显著作用

18.路遥在《平凡的世界》中描述 1979 年农村的景象,“农活忙完,人就自由了,想

干啥就能干啥;而不必像生产队那样,一年四季把手脚捆在土地上,一天一天磨洋

工,混几个不值钱的工分”。出现这一变化的主要原因是

A.土地所有制的改变 B.产业结构转型升级

C.农村经济体制改革 D.农业机械化的普及

19.1984 年,中国经济体制改革的重点转向城市,主要是进行国有企业改革,改革的

中心环节是

A.加强计划管理 B.建立现代企业制度

C.增强企业活力 D.社会主义市场经济

20.20 世纪 80 年代的上海浦东还是“阡陌纵横、鸡犬相闻”,民间戏言“到上海要摆

【高一历史 第 4 页(共 8 页)】

渡,到农村跨一步”。1990 年 4 月,中共中央、国务院做出开发开放上海浦东地区的

决策。随后,金融街、科技 3 园区等相继在这片土地上出现。下列项中,关于浦东开

发开放的意义,表述正确的是

A.标志着改革的重心从农村转向城市

B.成为中国进一步对外开放的重要标志

C.开辟了建设中国特色社会主义的新道路

D.成为中国第一个国家级经济技术开发区

21.20 世纪 90 年代中后期,一般性消费品和生产资料普遍供不应求的状况基本结

束,基础产业“瓶颈”制约的状况明显缓解。到 2001 年我国社会消费品零售总额达

37595 亿元,比 1989 年增长 3.6 倍,年均增幅高达 15.9%。上述状况主要得益于

A.中国成功加入世贸组织 B.社会消费观念发生改变

C.现代企业制度初步建立 D.市场经济体制基本形成

22.1912 年,民国政府将西式燕尾服确定为大礼服。不过,当时社会上普遍穿着的依

旧是大襟右衽中装长袍和马褂,西装革履与长袍马褂并行于政治社交场合。这一现象

A.说明社会陋习仍广泛存在 B.体现了除旧布新的时代精神

C.反映了共和制度徒具其表 D.折射出中国近代化发展状况

23.近代报刊在中国出现后,中国社会诸多先进知识分子或政治派别都非常重视报刊

的创办。资产阶级维新派创办了《实务报》《强学报》等报刊;资产阶级革命派创办了

《警钟日报》《民报》等报刊;中国共产党创办了《前锋》《新华日报》等报刊。上述

材料表明当时

A.报刊没有娱乐功能 B.创办报刊没有任何阻碍

C.报刊宣传成为救亡图存的重要手段 D.报刊的利润较大

24.16 世纪开始,西欧各国的租地农场主、牧场主、富裕农民付给地主的地租和雇工

的工资的实际数额减少了,而售出的农产品价格却惊人地上涨了。这意味着

A.欧洲资本原始积累已完成 B.新航路开辟导致“商业革命”

C.中产阶级已取得国家政权 D.封建地主阶级的日益衰落

25.新航路开辟后,玉米、甘薯、马铃薯等高产作物传播到亚洲、欧洲等地区,提高

了人们的抗饥荒能力;与此同时,烟草也传播到世界各地,部分人逐渐养成了抽烟的

恶习。由此可知,物种的交流与传播

A.决定部分人的生活习惯 B.改变人类饮食习惯

C.对人类文明有双重影响 D.严重危害人类健康

【高一历史 第 5 页(共 8 页)】

第 II 卷(非选择题)

二、 非选择题(本题共 3小题,第 26题 25分,第 27题 10分,第 28题 15分,共

50 分)

26.(25 分)商品经济的发展代表着一个国家的发展程度,唐宋以后,我国生产力在不断

提高,商品经济发展的步伐也逐渐加快。阅读材料,完成下列要求。

材料一:自宋朝开始,随着生产力的发展,商品经济发展的速度加快,宋代政府

在对农业与商品经济关系的处理上出现了许多与历朝的不同之处。唐朝的“坊市制

度”在宋代被取消,此举极大地促进了城市经济发展。重农抑商情况也发生了明显变

化,农业生产的发展使国家有了雄厚的经济实力,因而商业的发展只能对统治者有

利,而不会影响其统治地位。宋代仍然把农业放在经济发展首位并注意改进农业生产

工具,奖励垦荒,因此,至天圣年间(1023~1033年)农业得到很大发展。随之而来

的是手工业的兴旺,造船的发达和对外贸易的发展,这时指南针已普遍用于航海。造

纸、雕版印刷、火药均已出现。此外,纺织、制瓷、矿冾等各部门都有显著发展,各

业作坊规模之大,超越前代。

——摘编自邓晓影《宋代商业发展与商人地位的提高》

材料二:到了晚明时期,由于玉米和番薯等新的粮食作物的引进和推广,粮食生

产有了突破性的发展。由于经济效益可观,种棉和养蚕更是蔚然成风。各地商品的种

类比以往更丰富,而这又进一步促使工商业专业市镇的大量兴起。如松江,是明代最

著名的棉纺织业中心,有众多手工业专业市镇和商品集散地,其中朱泾镇“四乡盛产

棉花,乡人精于纺织,所产标布质地精细”。随着经营范围的扩大、资本的增多、竞

争的激烈,开始产生了一批商业集团,也就是所谓的中国商帮。其中最著名的是徽

商,不仅人数多,而且资本雄厚,经营多种行业。在明清之前,人们都以习儒或做官

为一生的奋斗目标。随着商品经济的不断发展以及新“四民观”和“工商皆本”思想

的出现,许多文人学士也开始加入到从商队伍中,“弃儒就贾”成为当时的风气。但

是商业化的发展也进一步刺激了社会的世俗化,社会的商业化使人心趋于机械、变

诈,人们唯利是图。

——摘编自陈君齐洋锟《晚明的商业发展与社会变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋朝商业繁荣的原因。(12 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳晚明商业发展的表现及影响。(13 分)

【高一历史 第 6 页(共 8 页)】

27.(10 分)阅读材料,完成下列要求。

材料

阶段 概况

中国古代 父母之命,媒妁之言;男尊女卑、三从四德、贞洁观;注重门当户对

自由恋爱;一夫一妻、男女平等;西式婚礼、中西结合;离婚自由;看重性

中国近代

情、学问、思想等

20 世纪 50—

颁布《婚姻法》、保障妇女权益;一夫一妻;看重家庭出身、工作、革命需要

70 年代

改革开放 修改《婚姻法》;婚姻大龄化;传统婚礼和西式婚礼并行;传统婚俗复兴;看

以来 重家境,有房有车

——摘编自任燕《浅谈近代中国婚姻观念变迁及原因》等

根据材料中的信息,自拟论题,结合所学的中国历史知识予以简要论述。(要求:论题

明确,论述充分,论据准确,逻辑清晰。答题模式:论题+论述+总结)(10 分)

28. (15分)自党的十一届三中全会以来,我国农村改革走过了40年历程的跨越,经

历了从经济体制机制改革到全面深化改革。阅读材料,完成下列要求。

材料一:1949—1955年,凤阳县经历了6年的快速发展期。但到1958年8月,凤阳

县全面实行人民公社后,由于生产资料完全公有、经济活动集中统一、收入分配高度

平均,农民的生产积极性受到严重打击,造成粮食亩产量一直很低。1978年,凤阳县

遭遇了百年未有的大旱,全年降水量只有正常年景的一半,全县三分之二地区人畜吃

水出现问题。为了解决社员的吃饭问题,来年不至于挨饿、讨饭,1978年11月24日,

生产队干部召集全队户主开会,经过讨论,这18户最终签了一个被载入史册的“大包

干协议”。然而小岗生产队“包干到户”的事,很快被公社发现了。面对社会上出现了

打压各种责任制的趋向,时任滁县地委书记王郁昭指示凤阳县的“大包干”目前“一

律不要变动”,以及凤阳县委书记陈庭元的“干一年试试”的支持,小岗的“包干到

户”最终得以保留下来。

——刘同山《从“大包干”到现代农业发展:安徽凤阳县的经验与启示》

【高一历史 第 7 页(共 8 页)】

材料二:随着家庭承包经营制的普遍推行,新中国成立后几十年农业经营体制上的

弊端被革除,集体所有制在发展中不断适应农村生产力的发展要求,促进了农业劳动生

产效率的大幅提高, 1979年秋后盘点,小岗生产队一年粮食总产量达到13.2万斤,相

当于1966-1970年5年粮食产量的总和,油料总产3.5万斤,是过去20年的总和。家庭联

产承包责任制在凤阳的成功,为其他地方实行承包制提供了经验借鉴。至1983 年春

季,全国95%以上的农村实行了包产到户、包干到户。1984年的中央一号文件指出,鼓

励农民向各种企业投资入股,鼓励集体和农民将资金集中起来,联合兴办各种企业,尤其

要支持兴办开发性事业,为乡镇企业在新环境下指明了发展路径。1985年年底,中国农

村乡镇企业数量呈爆发式增长,比1984年增长了641.1%。农村剩余劳动力开始大规模向

这些企业集聚,“离土不离乡”的就地转移模式由此大规模产生。乡镇企业促进了农村

剩余劳动力的非农就业,增加了农民收入,有力地推动了工业化、城镇化进程,为我国开

辟了一条具有中国特色的农业现代化发展之路。

——罗玉辉《新中国成立70周年中国农村改革历史脉络、经验总结和未来发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析凤阳县率先进行经济体制改革的原因。(7 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析农村经济体制改革的意义。(8 分)

【高一历史 第 8 页(共 8 页)】

同课章节目录