浙江省宁波市六校联盟2021-2022学年高一下学期期中联考历史试题(PDF版无答案)

文档属性

| 名称 | 浙江省宁波市六校联盟2021-2022学年高一下学期期中联考历史试题(PDF版无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-02 13:27:54 | ||

图片预览

文档简介

绝密★考试结束前

2021 学年第二学期宁波六校联盟期中联考

高一年级历史学科 试题

考生须知:

1.本卷共 8 页满分 100 分,考试时间 90 分钟。

2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。

3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效。

4.考试结束后,只需上交答题纸。

选择题部分

一、选择题(本大题共 30 小题,每小题 2 分,共 60 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是

符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

一、单选题

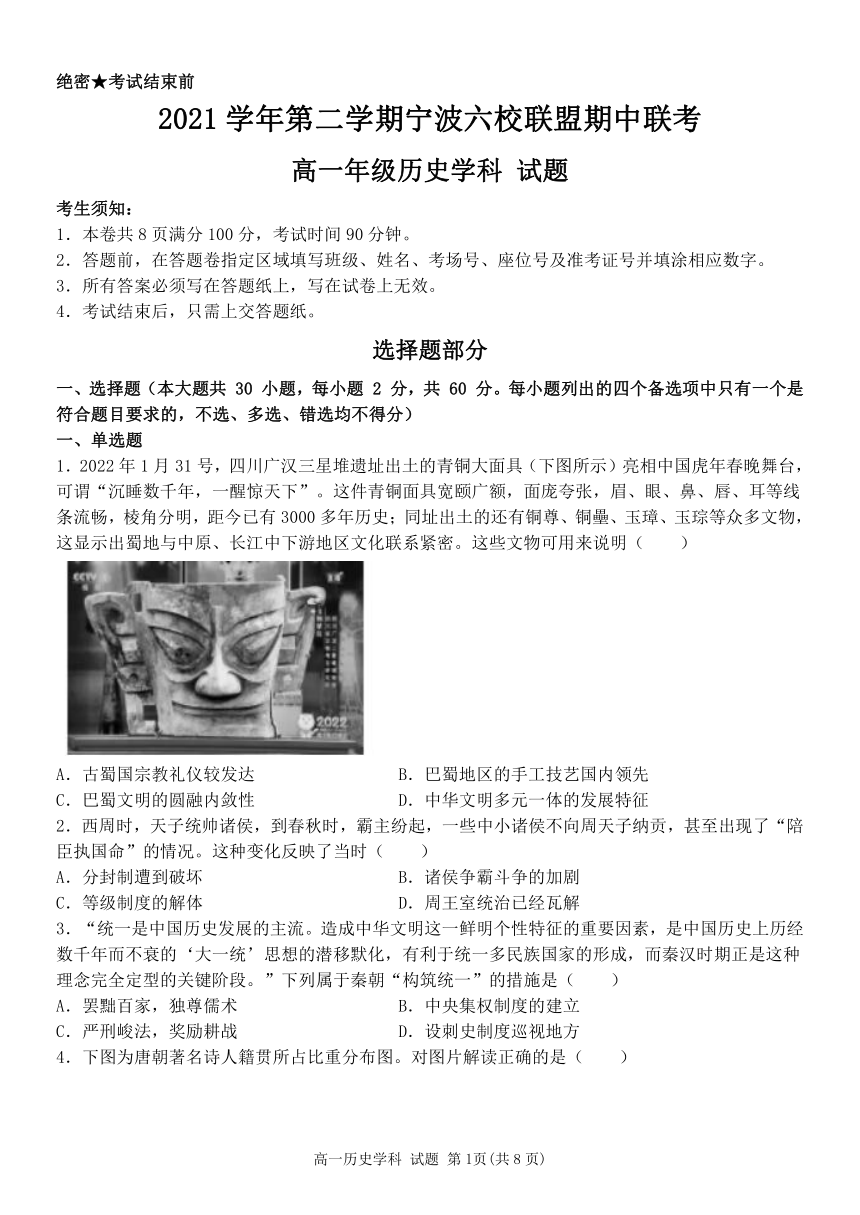

1.2022 年 1 月 31 号,四川广汉三星堆遗址出土的青铜大面具(下图所示)亮相中国虎年春晚舞台,

可谓“沉睡数千年,一醒惊天下”。这件青铜面具宽颐广额,面庞夸张,眉、眼、鼻、唇、耳等线

条流畅,棱角分明,距今已有 3000 多年历史;同址出土的还有铜尊、铜壘、玉璋、玉琮等众多文物,

这显示出蜀地与中原、长江中下游地区文化联系紧密。这些文物可用来说明( )

A.古蜀国宗教礼仪较发达 B.巴蜀地区的手工技艺国内领先

C.巴蜀文明的圆融内敛性 D.中华文明多元一体的发展特征

2.西周时,天子统帅诸侯,到春秋时,霸主纷起,一些中小诸侯不向周天子纳贡,甚至出现了“陪

臣执国命”的情况。这种变化反映了当时( )

A.分封制遭到破坏 B.诸侯争霸斗争的加剧

C.等级制度的解体 D.周王室统治已经瓦解

3.“统一是中国历史发展的主流。造成中华文明这一鲜明个性特征的重要因素,是中国历史上历经

数千年而不衰的‘大一统’思想的潜移默化,有利于统一多民族国家的形成,而秦汉时期正是这种

理念完全定型的关键阶段。”下列属于秦朝“构筑统一”的措施是( )

A.罢黜百家,独尊儒术 B.中央集权制度的建立

C.严刑峻法,奖励耕战 D.设刺史制度巡视地方

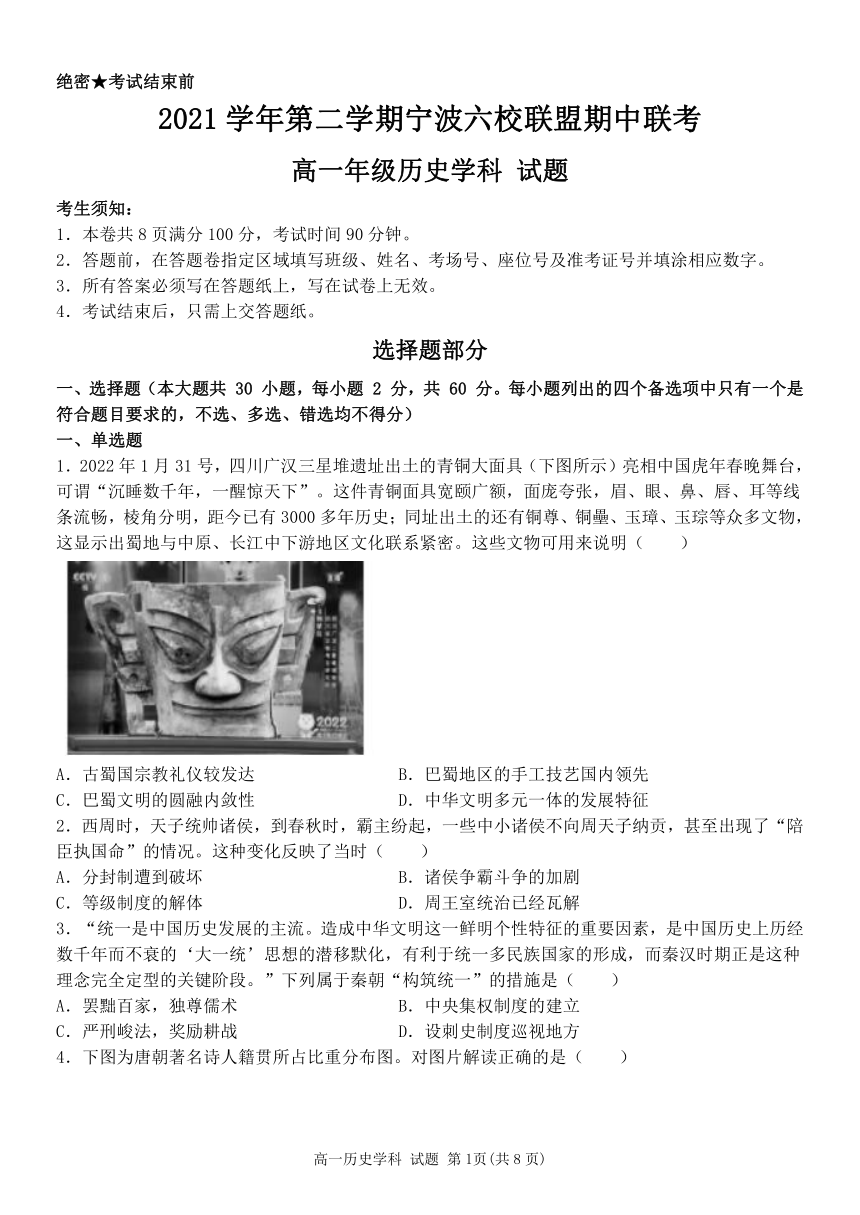

4.下图为唐朝著名诗人籍贯所占比重分布图。对图片解读正确的是( )

高一历史学科 试题 第 1页(共 8 页)

A.经济政治影响文化发展 B.科举选官凸显公平公正

C.南方经济发展超过北方 D.文化重心北移趋势明显

5.隋唐时期,冰雪活动几乎遍布北方的室韦、回鹘等各个游牧民族。明朝时,“皇太子自宫中往见,

即绝河冰坐拖床而过”;皇城内外的百姓,在河水冰冻处拉床糊口,冰床往来不绝。这体现了( )

A.中国具有悠久的冰雪运动传统 B.冰床作为代步工具开始于明朝

C.民族间生活习俗交流加强 D.冰雪活动在民间全面普及

6.有关隋朝大运河的开凿,杜佑说“自是天下利于传输”“运漕商旅,往来不绝”;中唐后,韩愈说“今

赋出天下,江南居十九”。由此可知隋朝开凿大运河( )

A.满足了隋炀帝游江都的愿望 B.大大促进了南北经济的交流

C.使南方成为全国经济的重心 D.是为隋完成统一的政治需要

7.三公九卿制度的基本结构从秦朝一直沿用,直到六部直接对皇帝负责,中国古代历史中的中央官

制三级制度才算寿终正寝。下列皇帝使之彻底“寿终正寝”是( )

A.秦始皇 B.唐太宗 C.明太祖 D.清太祖

8.打击民族分裂势力,维护国家统一,是任何一个国家统治者恪守的治国准则。下列属于清朝前期

打击民族分裂势力的事件是( )

A.郑成功渡海收复台湾 B.戚继光台州九战九捷

C.击溃漠西的准噶尔部 D.平定西突厥汗国叛乱

9.乾隆十六年,清廷颁布上谕关闭泉州港、淞沪港,只留下宁波、广州口岸;乾隆二十年,又增加

宁波港赋税,所有洋行及来往中国的海外商人皆被赶到了广州;乾隆二十二年,撤宁波贸易港只留

下广州作为对外通商口岸。这一做法( )

A.是君权强化的体现 B.意在防范西方侵扰中国

C.维护了领土的完整 D.促进了外贸的持续繁荣

10.周英杰在《<海国图志>的孤寂与荣光》中指出:当时国内有能力读此书(《海国图志》)者有

三百多万人,然而却很少有人认真地阅读和领会书中的深刻内涵。与此同时,许多守旧官吏的骂声

扑面而来,更有甚者主张将《海国图志》付之一炬。这些现象的出现反映出( )

A.顽固势力的逐渐分裂 B.天朝上国的自大意识

C.新思想超越现实需要 D.维新思想传播的艰难

11.据统计,长江流域原有的大中型帆船 16000 只左右,承担着长江客货运业务。1860 年之后几年

时间,“数千艘帆船便被逐入支流”。到同治年间,已是“长江轮舶横行,价贱行速,民船生意日

稀,调零日甚”。这一变化过程反映出( )

A.近代民族工业的兴起 B.内河航运主权遭破坏

高一历史学科 试题 第 2页(共 8 页)

C.长江流域经济的萧条 D.列强资本输出的加剧

12.20 世纪初,人们在对辛亥革命失败原因的痛苦反思过程中,兴起了一场旨在通过“塑造新国民”

的救亡运动。该运动为( )

A.护国运动 B.护法运动 C.新文化运动 D.五四运动

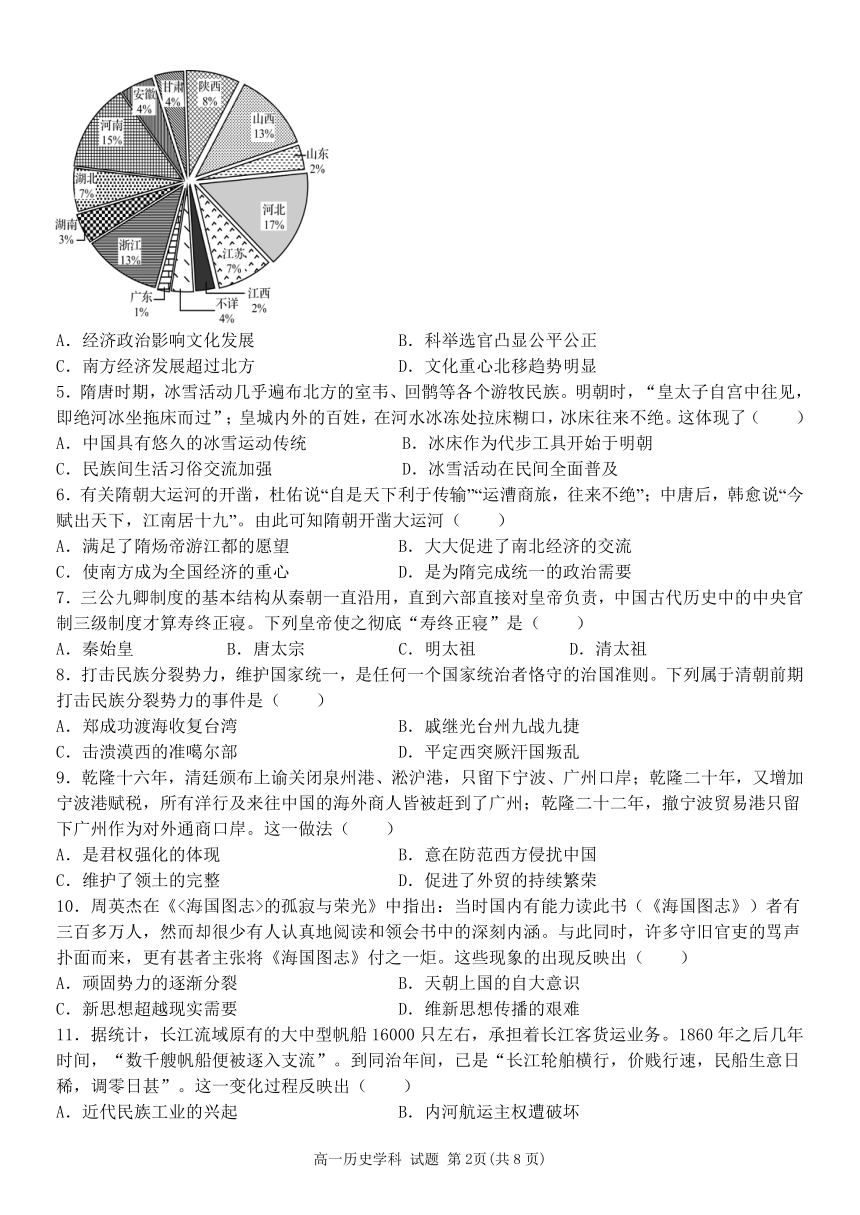

13.如图为 1926 年以广东省农民协会名义印制的漫画宣传单,这一漫画旨在( )

A.声援护国战争 B.号召国民革命 C.推动土地革命 D.抨击封建主义

14.1935-1936 年,中国共产党的抗日战略从“反蒋抗日”转变为“逼蒋抗日”,又通过西安事变

的和平解决实现了“联蒋抗日”。这说明中国共产党( )

A.开辟了中国革命的新道路 B.建立了广泛的革命统一战线

C.促进战略转移的顺利进行 D.聚焦了当时社会的主要矛盾

15.2010 年,为庆祝中国与印度建交 60 周年,中国在印度举办“中国节”,印度在中国举办“印

度节”。下列事件与中印关系直接相关的是( )

A.日内瓦国际会议 B.万隆会议

C.“求同存异”方针的提出 D.和平共处五项原则

16.1964 年,在中央的领导和部署下,西南、西北、中南地方三线建设委员会相继组建,国家共投

入约 2052 亿资金和近千万人力,建设起了近 2000 家大中型企业、科研机构和基础设施。据此可知,

三线建设( )

A.片面追求建设高速度 B.奠定了工业化的初步基础

C.优化了我国经济布局 D.理顺了内地和沿海的关系

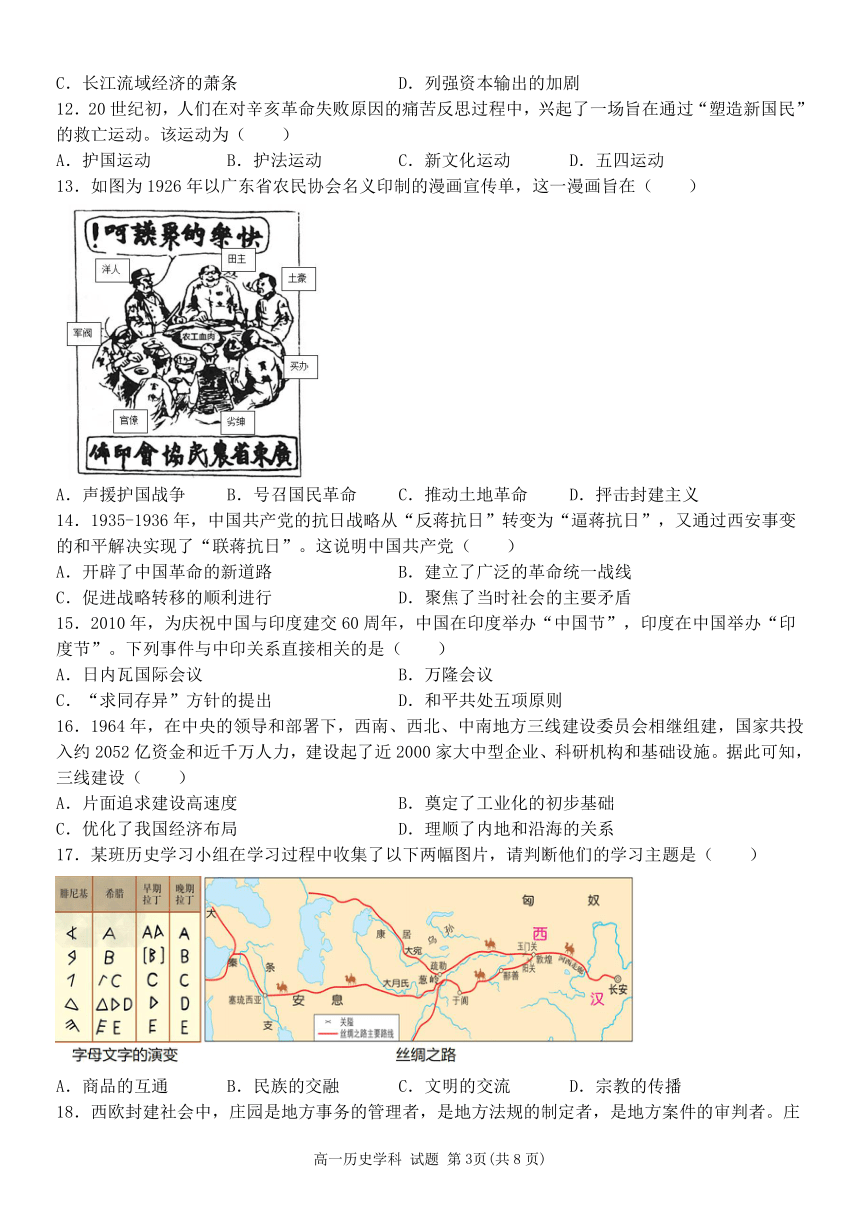

17.某班历史学习小组在学习过程中收集了以下两幅图片,请判断他们的学习主题是( )

A.商品的互通 B.民族的交融 C.文明的交流 D.宗教的传播

18.西欧封建社会中,庄园是地方事务的管理者,是地方法规的制定者,是地方案件的审判者。庄

高一历史学科 试题 第 3页(共 8 页)

园法庭不仅处理邻里吵架、小偷小摸等极为具体琐碎的事情,而且也能处理审判杀人故火、盗窃之

类的重大案件。这说明( )

A.封君封臣制度受到严重冲击 B.庄园具有一定的基层自治色彩

C.政府和非政府共同治理基层 D.普通民众致治参与度得到提升

19.中古时期的西欧封建社会出现了许多新变化,在多方面取得进步。其中包括( )

①封建经济获得一定发展 ②西欧各地兴起了众多城市

③新兴城市就是封建国家 ④中世纪后期王权开始逐渐加强

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

20.1565 年开始,欧洲商人把亚洲,尤其是中国的生丝等从马尼拉运往美洲换取金银,形成繁盛的

“丝—银”对流,这被称为“马尼拉大帆船贸易”。经营该贸易的是( )

A.葡萄牙 B.英国 C.西班牙 D.荷兰

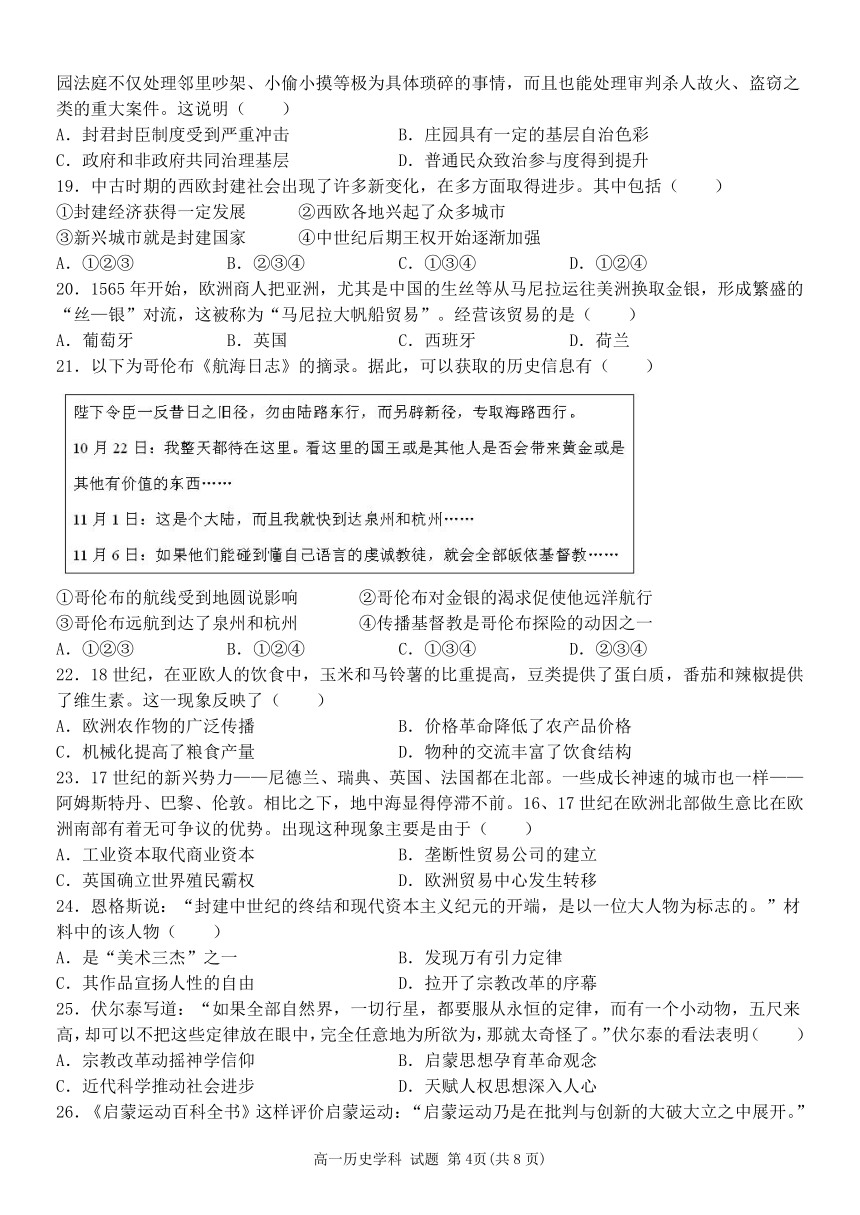

21.以下为哥伦布《航海日志》的摘录。据此,可以获取的历史信息有( )

①哥伦布的航线受到地圆说影响 ②哥伦布对金银的渴求促使他远洋航行

③哥伦布远航到达了泉州和杭州 ④传播基督教是哥伦布探险的动因之一

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

22.18 世纪,在亚欧人的饮食中,玉米和马铃薯的比重提高,豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供

了维生素。这一现象反映了( )

A.欧洲农作物的广泛传播 B.价格革命降低了农产品价格

C.机械化提高了粮食产量 D.物种的交流丰富了饮食结构

23.17 世纪的新兴势力——尼德兰、瑞典、英国、法国都在北部。一些成长神速的城市也一样——

阿姆斯特丹、巴黎、伦敦。相比之下,地中海显得停滞不前。16、17 世纪在欧洲北部做生意比在欧

洲南部有着无可争议的优势。出现这种现象主要是由于( )

A.工业资本取代商业资本 B.垄断性贸易公司的建立

C.英国确立世界殖民霸权 D.欧洲贸易中心发生转移

24.恩格斯说:“封建中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端,是以一位大人物为标志的。”材

料中的该人物( )

A.是“美术三杰”之一 B.发现万有引力定律

C.其作品宣扬人性的自由 D.拉开了宗教改革的序幕

25.伏尔泰写道:“如果全部自然界,一切行星,都要服从永恒的定律,而有一个小动物,五尺来

高,却可以不把这些定律放在眼中,完全任意地为所欲为,那就太奇怪了。”伏尔泰的看法表明( )

A.宗教改革动摇神学信仰 B.启蒙思想孕育革命观念

C.近代科学推动社会进步 D.天赋人权思想深入人心

26.《启蒙运动百科全书》这样评价启蒙运动:“启蒙运动乃是在批判与创新的大破大立之中展开。”

高一历史学科 试题 第 4页(共 8 页)

其中“大立”主要是指启蒙运动( )

A.反对专制主义 B.反对教权主义

C.主张天赋人权 D.构建理性王国

27.1688 年光荣革命后,国王是被议会“邀请”来的,由于国王的权力不是来自于上帝,而是来自

于议会,所以国王也随之走下了神坛,其地位与普通民众平起平坐。如果他违法乱纪,同样会受到

法律的制裁。这表明( )

A.英国代议制开始确立 B.国王的权力受到了限制

C.议会成为权力的中心 D.国王处于统而不治地位

28.到 1900 年时,欧洲人从阿根廷和澳大利亚进口牛肉和羊毛,从巴西进口咖啡,从阿尔及利亚进

口铁矿石。欧洲资本同样投向了海外,国外市场也为欧洲的制成品提供了市场。由此可见( )

A.列强的资本输出取代商品输出 B.世界各地产品已打入欧洲市场

C.英国成为“世界工厂” D.资本主义世界市场已经形成

29.下图所示的形势图,可用来说明( )

A.一战前军事集团紧张对抗 B.一战后国际格局的演变

C.二战前法西斯势力的扩张 D.二战后两极对峙局面形成

30.下表是关于十月革命这一事件的不同记述。据此判断( )

记述 出处

工人赤卫队和士兵冒着枪林弹雨,高喊着“乌拉”

1937 年苏联电影《列宁在十月》

冲向冬宫,看了让人热血沸腾。

我们的士兵、水兵、赤卫队在没有冲突的情况下,

《托洛茨基自传》中本人的口述

几乎不费一兵一卒,占领了各个机关。

“苏维埃特别强调群众在这次罕见的不流血的

和异常顺利的起义中所表现的团结性、组织性、 列宁《关于苏维埃政权的任务的报告》

纪律性和同心同德的精神。

A.历史叙述不能准确地再现历史事实 B.影视作品中的描述毫无价值

C.对于武装起义的形式存在较大争议 D.文献史料比影视作品更可信

高一历史学科 试题 第 5页(共 8 页)

非选择题部分

二、非选择题(本大题共 3 小题,共 40 分)

31.国歌是国家正式规定的代表本国的歌曲。近代中国,出于外交活动的需要,国歌从无到有,又

随着政权的变更几度变化。阅读下列材料,回答问题。(12 分)

材料一 近代中国第一首正式的国歌《巩金瓯》,由清政府于 1911 年 10 月 4 日发布上谕,颁行全

国。歌词如下:

巩金瓯[ōu],承天帱[dào],民物欣凫 [fú]藻,喜同袍,清时幸遭。真熙皞 [hào],帝国苍穹

保,天高高,海滔滔。 ——刘锦藻撰:《清朝续文献通考》第二册,卷一百九十九﹒乐十二

材料二 近代中国第二首正式的国歌《中华雄立宇宙间》,发布于 1915 年 5 月。歌词如下:

中华雄立宇宙间,廓八埏,华胄来从昆仑巅,江湖浩荡山绵连,共和五族开尧天,亿万年。

——《政府公报》第 1095 号,1915 年 5 月 26 日

材料三 近代中国第三首正式的国歌《卿云歌》于 1921 年 7 月 1 日正式发布。(此歌为 1913 年南

京临时政府应征作品,后经重新谱曲)歌词如下:

卿云烂兮,纠缦缦兮日月光华,旦复旦兮。时哉夫,天下非一人之天下也。时哉夫,天下非一

人之天下也。

——《众议院汪荣宝送国歌函》,载《教育部编撰处月刊》1913 年 5 月,第 1卷第 4 册

(1)《巩金瓯》发布时,清政府正在进行王朝自救,这一事件是什么?结果如何?(2分)

(2)《中华雄立宇宙间》问世时也引来众多批评和质疑。结合时代背景和歌词内容,分析原因。(4

分)

(3)从《中华雄立宇宙间》到《卿云歌》反映了人们思想观念发生了怎样的变化?列举造成这种变

化的社会因素。(6 分)

32. 灿烂辉煌的古代文明。阅读下列材料,回答问题。

高一历史学科 试题 第 6页(共 8 页)

(1)将上述图片所示文明成果放入示意图中相应位置。(填写字母)(5分)

①________;②________;③________;④________;⑤________

16 世纪,人类认识世界的视野更为开阔。欧洲探险家和他们的

追随者在世界各地的民族之间建立了联系。各个人群之间的互

动反过来产生了规模空前的交流,这些交流跨越了不同的社会

和文化区域。有一些交流是生物种群方面的:植物、粮食作物、

动物、人口以及病菌都传播到未曾到达边的地区。航海探险唤

醒了商业贸易的繁荣,为了寻求贸易机会,欧洲商人走遍了全

世界的海港码头。到 18 世纪中叶,他们已经建立起环球贸易

和交通网络。——摘编自[美]本特利等《新全球史》

(2)指出推动 16 世纪“人类认识世界的视野更为开阔”的重大历史事件。依据材料,分析该事件

带来的影响。(7 分)

33、工业革命的发生和发展,给世界带来了巨大的变化。阅读下列材料,回答问题。(16 分)

材料一 19 世纪初,英国工业革命的深入和法国资产阶级统治的确立,出现了以英国欧文、法国圣

西门、傅立叶为代表的空想社会主义。随着工业革命的开展,机器的使用,使劳动分工更为细致和

专门化,资本家常常用大批非熟练工人替代熟练工人,用女工、童工替代成年男工,以减少工资。

工人随时面临失业的危险。19 世纪三十年代,欧洲国家的工人运动已经从经济领域发展到独立的政

治斗争。独立的工人运动需要科学理论的指导,同时也为科学理论的创立奠定了阶级基础。

——摘编自凌唯钊《马克思主义产生的主观因素探究》

材料二 一战中,俄国爆发十月革命,建立起苏维埃政权,人类历史上由此诞生了一种新的社会制

度——社会主义制度。社会主义的理想和观念,深刻影响了人类社会的各个方面。

——摘编自 R.R.帕尔默《现代世界史》

材料三 (凡尔赛和约)和约中关于经济的条文,其苛狠和愚蠢,竟达到显然不能实现的程度。德

国被宣判必须缴付惊人的巨额赔款。实际上,要掠夺一个战败国家,唯一的办法就是把所需要的、

高一历史学科 试题 第 7页(共 8 页)

可以搬动的东西运走,和驱使战败国一部分人担任永久的或暂时的劳役。

——摘编自丘吉尔《第二次世界大战回忆录》

(1)根据材料一,概括马克思主义产生的背景。(6分)

(2)材料二中说到一战“深刻影响了人类社会的各个方面”,试从“国际秩序”入手,分析一战对

国际秩序的影响。(6分)

(3)说明材料三对于研究第二次世界大战原因的史料价值。(4分)

高一历史学科 试题 第 8页(共 8 页)

2021 学年第二学期宁波六校联盟期中联考

高一年级历史学科 试题

考生须知:

1.本卷共 8 页满分 100 分,考试时间 90 分钟。

2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。

3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效。

4.考试结束后,只需上交答题纸。

选择题部分

一、选择题(本大题共 30 小题,每小题 2 分,共 60 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是

符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

一、单选题

1.2022 年 1 月 31 号,四川广汉三星堆遗址出土的青铜大面具(下图所示)亮相中国虎年春晚舞台,

可谓“沉睡数千年,一醒惊天下”。这件青铜面具宽颐广额,面庞夸张,眉、眼、鼻、唇、耳等线

条流畅,棱角分明,距今已有 3000 多年历史;同址出土的还有铜尊、铜壘、玉璋、玉琮等众多文物,

这显示出蜀地与中原、长江中下游地区文化联系紧密。这些文物可用来说明( )

A.古蜀国宗教礼仪较发达 B.巴蜀地区的手工技艺国内领先

C.巴蜀文明的圆融内敛性 D.中华文明多元一体的发展特征

2.西周时,天子统帅诸侯,到春秋时,霸主纷起,一些中小诸侯不向周天子纳贡,甚至出现了“陪

臣执国命”的情况。这种变化反映了当时( )

A.分封制遭到破坏 B.诸侯争霸斗争的加剧

C.等级制度的解体 D.周王室统治已经瓦解

3.“统一是中国历史发展的主流。造成中华文明这一鲜明个性特征的重要因素,是中国历史上历经

数千年而不衰的‘大一统’思想的潜移默化,有利于统一多民族国家的形成,而秦汉时期正是这种

理念完全定型的关键阶段。”下列属于秦朝“构筑统一”的措施是( )

A.罢黜百家,独尊儒术 B.中央集权制度的建立

C.严刑峻法,奖励耕战 D.设刺史制度巡视地方

4.下图为唐朝著名诗人籍贯所占比重分布图。对图片解读正确的是( )

高一历史学科 试题 第 1页(共 8 页)

A.经济政治影响文化发展 B.科举选官凸显公平公正

C.南方经济发展超过北方 D.文化重心北移趋势明显

5.隋唐时期,冰雪活动几乎遍布北方的室韦、回鹘等各个游牧民族。明朝时,“皇太子自宫中往见,

即绝河冰坐拖床而过”;皇城内外的百姓,在河水冰冻处拉床糊口,冰床往来不绝。这体现了( )

A.中国具有悠久的冰雪运动传统 B.冰床作为代步工具开始于明朝

C.民族间生活习俗交流加强 D.冰雪活动在民间全面普及

6.有关隋朝大运河的开凿,杜佑说“自是天下利于传输”“运漕商旅,往来不绝”;中唐后,韩愈说“今

赋出天下,江南居十九”。由此可知隋朝开凿大运河( )

A.满足了隋炀帝游江都的愿望 B.大大促进了南北经济的交流

C.使南方成为全国经济的重心 D.是为隋完成统一的政治需要

7.三公九卿制度的基本结构从秦朝一直沿用,直到六部直接对皇帝负责,中国古代历史中的中央官

制三级制度才算寿终正寝。下列皇帝使之彻底“寿终正寝”是( )

A.秦始皇 B.唐太宗 C.明太祖 D.清太祖

8.打击民族分裂势力,维护国家统一,是任何一个国家统治者恪守的治国准则。下列属于清朝前期

打击民族分裂势力的事件是( )

A.郑成功渡海收复台湾 B.戚继光台州九战九捷

C.击溃漠西的准噶尔部 D.平定西突厥汗国叛乱

9.乾隆十六年,清廷颁布上谕关闭泉州港、淞沪港,只留下宁波、广州口岸;乾隆二十年,又增加

宁波港赋税,所有洋行及来往中国的海外商人皆被赶到了广州;乾隆二十二年,撤宁波贸易港只留

下广州作为对外通商口岸。这一做法( )

A.是君权强化的体现 B.意在防范西方侵扰中国

C.维护了领土的完整 D.促进了外贸的持续繁荣

10.周英杰在《<海国图志>的孤寂与荣光》中指出:当时国内有能力读此书(《海国图志》)者有

三百多万人,然而却很少有人认真地阅读和领会书中的深刻内涵。与此同时,许多守旧官吏的骂声

扑面而来,更有甚者主张将《海国图志》付之一炬。这些现象的出现反映出( )

A.顽固势力的逐渐分裂 B.天朝上国的自大意识

C.新思想超越现实需要 D.维新思想传播的艰难

11.据统计,长江流域原有的大中型帆船 16000 只左右,承担着长江客货运业务。1860 年之后几年

时间,“数千艘帆船便被逐入支流”。到同治年间,已是“长江轮舶横行,价贱行速,民船生意日

稀,调零日甚”。这一变化过程反映出( )

A.近代民族工业的兴起 B.内河航运主权遭破坏

高一历史学科 试题 第 2页(共 8 页)

C.长江流域经济的萧条 D.列强资本输出的加剧

12.20 世纪初,人们在对辛亥革命失败原因的痛苦反思过程中,兴起了一场旨在通过“塑造新国民”

的救亡运动。该运动为( )

A.护国运动 B.护法运动 C.新文化运动 D.五四运动

13.如图为 1926 年以广东省农民协会名义印制的漫画宣传单,这一漫画旨在( )

A.声援护国战争 B.号召国民革命 C.推动土地革命 D.抨击封建主义

14.1935-1936 年,中国共产党的抗日战略从“反蒋抗日”转变为“逼蒋抗日”,又通过西安事变

的和平解决实现了“联蒋抗日”。这说明中国共产党( )

A.开辟了中国革命的新道路 B.建立了广泛的革命统一战线

C.促进战略转移的顺利进行 D.聚焦了当时社会的主要矛盾

15.2010 年,为庆祝中国与印度建交 60 周年,中国在印度举办“中国节”,印度在中国举办“印

度节”。下列事件与中印关系直接相关的是( )

A.日内瓦国际会议 B.万隆会议

C.“求同存异”方针的提出 D.和平共处五项原则

16.1964 年,在中央的领导和部署下,西南、西北、中南地方三线建设委员会相继组建,国家共投

入约 2052 亿资金和近千万人力,建设起了近 2000 家大中型企业、科研机构和基础设施。据此可知,

三线建设( )

A.片面追求建设高速度 B.奠定了工业化的初步基础

C.优化了我国经济布局 D.理顺了内地和沿海的关系

17.某班历史学习小组在学习过程中收集了以下两幅图片,请判断他们的学习主题是( )

A.商品的互通 B.民族的交融 C.文明的交流 D.宗教的传播

18.西欧封建社会中,庄园是地方事务的管理者,是地方法规的制定者,是地方案件的审判者。庄

高一历史学科 试题 第 3页(共 8 页)

园法庭不仅处理邻里吵架、小偷小摸等极为具体琐碎的事情,而且也能处理审判杀人故火、盗窃之

类的重大案件。这说明( )

A.封君封臣制度受到严重冲击 B.庄园具有一定的基层自治色彩

C.政府和非政府共同治理基层 D.普通民众致治参与度得到提升

19.中古时期的西欧封建社会出现了许多新变化,在多方面取得进步。其中包括( )

①封建经济获得一定发展 ②西欧各地兴起了众多城市

③新兴城市就是封建国家 ④中世纪后期王权开始逐渐加强

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

20.1565 年开始,欧洲商人把亚洲,尤其是中国的生丝等从马尼拉运往美洲换取金银,形成繁盛的

“丝—银”对流,这被称为“马尼拉大帆船贸易”。经营该贸易的是( )

A.葡萄牙 B.英国 C.西班牙 D.荷兰

21.以下为哥伦布《航海日志》的摘录。据此,可以获取的历史信息有( )

①哥伦布的航线受到地圆说影响 ②哥伦布对金银的渴求促使他远洋航行

③哥伦布远航到达了泉州和杭州 ④传播基督教是哥伦布探险的动因之一

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

22.18 世纪,在亚欧人的饮食中,玉米和马铃薯的比重提高,豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供

了维生素。这一现象反映了( )

A.欧洲农作物的广泛传播 B.价格革命降低了农产品价格

C.机械化提高了粮食产量 D.物种的交流丰富了饮食结构

23.17 世纪的新兴势力——尼德兰、瑞典、英国、法国都在北部。一些成长神速的城市也一样——

阿姆斯特丹、巴黎、伦敦。相比之下,地中海显得停滞不前。16、17 世纪在欧洲北部做生意比在欧

洲南部有着无可争议的优势。出现这种现象主要是由于( )

A.工业资本取代商业资本 B.垄断性贸易公司的建立

C.英国确立世界殖民霸权 D.欧洲贸易中心发生转移

24.恩格斯说:“封建中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端,是以一位大人物为标志的。”材

料中的该人物( )

A.是“美术三杰”之一 B.发现万有引力定律

C.其作品宣扬人性的自由 D.拉开了宗教改革的序幕

25.伏尔泰写道:“如果全部自然界,一切行星,都要服从永恒的定律,而有一个小动物,五尺来

高,却可以不把这些定律放在眼中,完全任意地为所欲为,那就太奇怪了。”伏尔泰的看法表明( )

A.宗教改革动摇神学信仰 B.启蒙思想孕育革命观念

C.近代科学推动社会进步 D.天赋人权思想深入人心

26.《启蒙运动百科全书》这样评价启蒙运动:“启蒙运动乃是在批判与创新的大破大立之中展开。”

高一历史学科 试题 第 4页(共 8 页)

其中“大立”主要是指启蒙运动( )

A.反对专制主义 B.反对教权主义

C.主张天赋人权 D.构建理性王国

27.1688 年光荣革命后,国王是被议会“邀请”来的,由于国王的权力不是来自于上帝,而是来自

于议会,所以国王也随之走下了神坛,其地位与普通民众平起平坐。如果他违法乱纪,同样会受到

法律的制裁。这表明( )

A.英国代议制开始确立 B.国王的权力受到了限制

C.议会成为权力的中心 D.国王处于统而不治地位

28.到 1900 年时,欧洲人从阿根廷和澳大利亚进口牛肉和羊毛,从巴西进口咖啡,从阿尔及利亚进

口铁矿石。欧洲资本同样投向了海外,国外市场也为欧洲的制成品提供了市场。由此可见( )

A.列强的资本输出取代商品输出 B.世界各地产品已打入欧洲市场

C.英国成为“世界工厂” D.资本主义世界市场已经形成

29.下图所示的形势图,可用来说明( )

A.一战前军事集团紧张对抗 B.一战后国际格局的演变

C.二战前法西斯势力的扩张 D.二战后两极对峙局面形成

30.下表是关于十月革命这一事件的不同记述。据此判断( )

记述 出处

工人赤卫队和士兵冒着枪林弹雨,高喊着“乌拉”

1937 年苏联电影《列宁在十月》

冲向冬宫,看了让人热血沸腾。

我们的士兵、水兵、赤卫队在没有冲突的情况下,

《托洛茨基自传》中本人的口述

几乎不费一兵一卒,占领了各个机关。

“苏维埃特别强调群众在这次罕见的不流血的

和异常顺利的起义中所表现的团结性、组织性、 列宁《关于苏维埃政权的任务的报告》

纪律性和同心同德的精神。

A.历史叙述不能准确地再现历史事实 B.影视作品中的描述毫无价值

C.对于武装起义的形式存在较大争议 D.文献史料比影视作品更可信

高一历史学科 试题 第 5页(共 8 页)

非选择题部分

二、非选择题(本大题共 3 小题,共 40 分)

31.国歌是国家正式规定的代表本国的歌曲。近代中国,出于外交活动的需要,国歌从无到有,又

随着政权的变更几度变化。阅读下列材料,回答问题。(12 分)

材料一 近代中国第一首正式的国歌《巩金瓯》,由清政府于 1911 年 10 月 4 日发布上谕,颁行全

国。歌词如下:

巩金瓯[ōu],承天帱[dào],民物欣凫 [fú]藻,喜同袍,清时幸遭。真熙皞 [hào],帝国苍穹

保,天高高,海滔滔。 ——刘锦藻撰:《清朝续文献通考》第二册,卷一百九十九﹒乐十二

材料二 近代中国第二首正式的国歌《中华雄立宇宙间》,发布于 1915 年 5 月。歌词如下:

中华雄立宇宙间,廓八埏,华胄来从昆仑巅,江湖浩荡山绵连,共和五族开尧天,亿万年。

——《政府公报》第 1095 号,1915 年 5 月 26 日

材料三 近代中国第三首正式的国歌《卿云歌》于 1921 年 7 月 1 日正式发布。(此歌为 1913 年南

京临时政府应征作品,后经重新谱曲)歌词如下:

卿云烂兮,纠缦缦兮日月光华,旦复旦兮。时哉夫,天下非一人之天下也。时哉夫,天下非一

人之天下也。

——《众议院汪荣宝送国歌函》,载《教育部编撰处月刊》1913 年 5 月,第 1卷第 4 册

(1)《巩金瓯》发布时,清政府正在进行王朝自救,这一事件是什么?结果如何?(2分)

(2)《中华雄立宇宙间》问世时也引来众多批评和质疑。结合时代背景和歌词内容,分析原因。(4

分)

(3)从《中华雄立宇宙间》到《卿云歌》反映了人们思想观念发生了怎样的变化?列举造成这种变

化的社会因素。(6 分)

32. 灿烂辉煌的古代文明。阅读下列材料,回答问题。

高一历史学科 试题 第 6页(共 8 页)

(1)将上述图片所示文明成果放入示意图中相应位置。(填写字母)(5分)

①________;②________;③________;④________;⑤________

16 世纪,人类认识世界的视野更为开阔。欧洲探险家和他们的

追随者在世界各地的民族之间建立了联系。各个人群之间的互

动反过来产生了规模空前的交流,这些交流跨越了不同的社会

和文化区域。有一些交流是生物种群方面的:植物、粮食作物、

动物、人口以及病菌都传播到未曾到达边的地区。航海探险唤

醒了商业贸易的繁荣,为了寻求贸易机会,欧洲商人走遍了全

世界的海港码头。到 18 世纪中叶,他们已经建立起环球贸易

和交通网络。——摘编自[美]本特利等《新全球史》

(2)指出推动 16 世纪“人类认识世界的视野更为开阔”的重大历史事件。依据材料,分析该事件

带来的影响。(7 分)

33、工业革命的发生和发展,给世界带来了巨大的变化。阅读下列材料,回答问题。(16 分)

材料一 19 世纪初,英国工业革命的深入和法国资产阶级统治的确立,出现了以英国欧文、法国圣

西门、傅立叶为代表的空想社会主义。随着工业革命的开展,机器的使用,使劳动分工更为细致和

专门化,资本家常常用大批非熟练工人替代熟练工人,用女工、童工替代成年男工,以减少工资。

工人随时面临失业的危险。19 世纪三十年代,欧洲国家的工人运动已经从经济领域发展到独立的政

治斗争。独立的工人运动需要科学理论的指导,同时也为科学理论的创立奠定了阶级基础。

——摘编自凌唯钊《马克思主义产生的主观因素探究》

材料二 一战中,俄国爆发十月革命,建立起苏维埃政权,人类历史上由此诞生了一种新的社会制

度——社会主义制度。社会主义的理想和观念,深刻影响了人类社会的各个方面。

——摘编自 R.R.帕尔默《现代世界史》

材料三 (凡尔赛和约)和约中关于经济的条文,其苛狠和愚蠢,竟达到显然不能实现的程度。德

国被宣判必须缴付惊人的巨额赔款。实际上,要掠夺一个战败国家,唯一的办法就是把所需要的、

高一历史学科 试题 第 7页(共 8 页)

可以搬动的东西运走,和驱使战败国一部分人担任永久的或暂时的劳役。

——摘编自丘吉尔《第二次世界大战回忆录》

(1)根据材料一,概括马克思主义产生的背景。(6分)

(2)材料二中说到一战“深刻影响了人类社会的各个方面”,试从“国际秩序”入手,分析一战对

国际秩序的影响。(6分)

(3)说明材料三对于研究第二次世界大战原因的史料价值。(4分)

高一历史学科 试题 第 8页(共 8 页)

同课章节目录