人教部编版高中语文选择性必修下册10.1《兰亭集序》 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教部编版高中语文选择性必修下册10.1《兰亭集序》 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 21.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

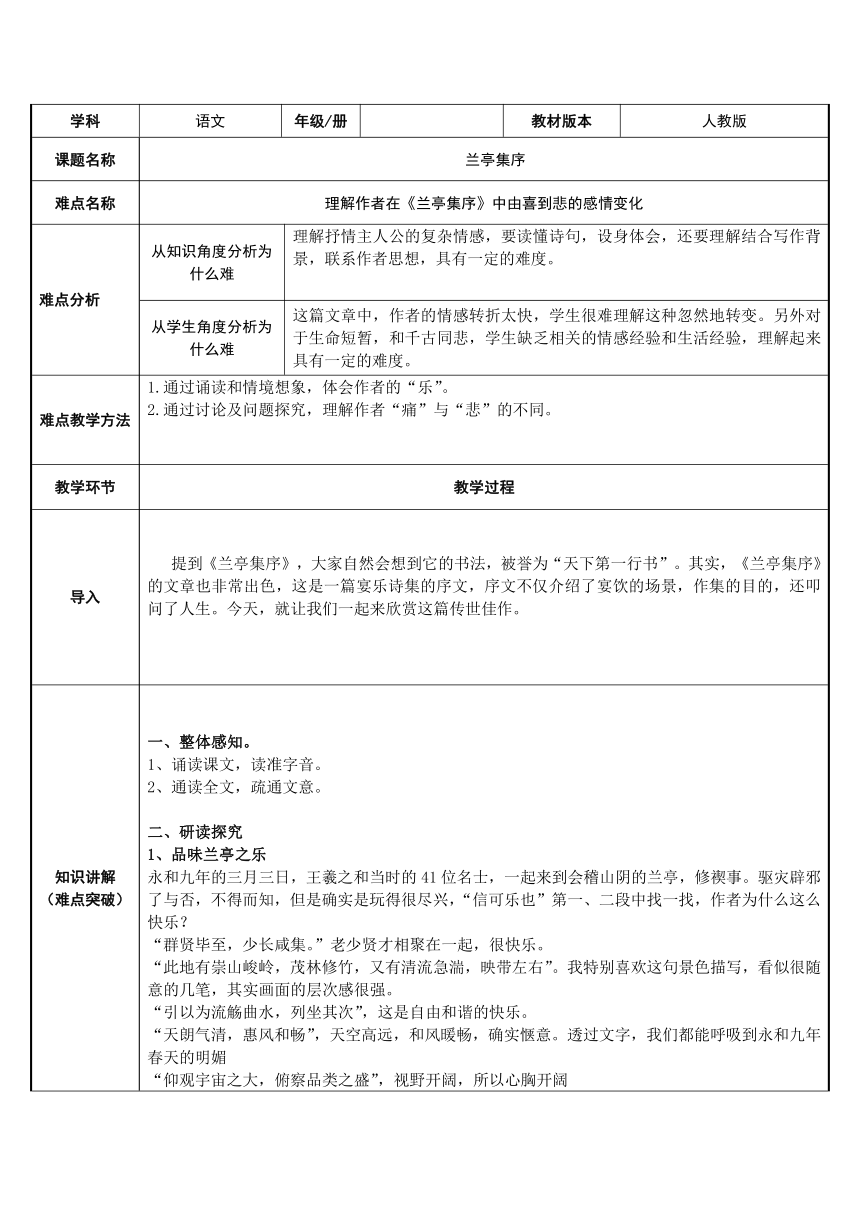

学科 语文 年级/册 教材版本 人教版

课题名称 兰亭集序

难点名称 理解作者在《兰亭集序》中由喜到悲的感情变化

难点分析 从知识角度分析为什么难 理解抒情主人公的复杂情感,要读懂诗句,设身体会,还要理解结合写作背景,联系作者思想,具有一定的难度。

从学生角度分析为什么难 这篇文章中,作者的情感转折太快,学生很难理解这种忽然地转变。另外对于生命短暂,和千古同悲,学生缺乏相关的情感经验和生活经验,理解起来具有一定的难度。

难点教学方法 1.通过诵读和情境想象,体会作者的“乐”。 2.通过讨论及问题探究,理解作者“痛”与“悲”的不同。

教学环节 教学过程

导入 提到《兰亭集序》,大家自然会想到它的书法,被誉为“天下第一行书”。其实,《兰亭集序》的文章也非常出色,这是一篇宴乐诗集的序文,序文不仅介绍了宴饮的场景,作集的目的,还叩问了人生。今天,就让我们一起来欣赏这篇传世佳作。

知识讲解 (难点突破) 一、整体感知。 1、诵读课文,读准字音。 2、通读全文,疏通文意。 二、研读探究 1、品味兰亭之乐 永和九年的三月三日,王羲之和当时的41位名士,一起来到会稽山阴的兰亭,修禊事。驱灾辟邪了与否,不得而知,但是确实是玩得很尽兴,“信可乐也”第一、二段中找一找,作者为什么这么快乐? “群贤毕至,少长咸集。”老少贤才相聚在一起,很快乐。 “此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急湍,映带左右”。我特别喜欢这句景色描写,看似很随意的几笔,其实画面的层次感很强。 “引以为流觞曲水,列坐其次”,这是自由和谐的快乐。 “天朗气清,惠风和畅”,天空高远,和风暖畅,确实惬意。透过文字,我们都能呼吸到永和九年春天的明媚 “仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,视野开阔,所以心胸开阔 人贤、景美,事雅,的确值得快乐。请同学们诵读前两段,读出作者的由衷的快乐。 作者的快乐并没有一直持续下去,作者的情绪,发生了怎样的转变呢?在第三、四自然段中分别找出一个字,可以看出作者情绪的变化。(“痛”和“悲”)郭沫若先生曾说:《兰亭集序》“高高兴兴地饮酒赋诗,悲痛得太没有道理”。我们一起来看一看作者为何“痛”? 2、探究兰亭之痛 这段文字不是很好理解,但我发现了一个特别好的抓手,就是“;”。我们知道“;”可以表示句子之间的关系,可以表示三种关系:并列,转折,因果。通过分号,可以理清句子之间的逻辑关系,进而就可以明白作者的“痛”在哪里。 第一处分号,齐读句子。表什么关系?(并列关系)作者列举了两个人生态度,并且用两个字作以概括“静躁”。这两种人生态度截然不同,但是有一点是相同的,什么相同呢? ( “欣于所遇到“时,会”暂得于己,快然自足” ,有多快然呢?“不知老之将至”,开心到忘记时间,忘记年龄,)。 第二处分号,表什么关系?(转折关系)。转折关系,强调的是后面的分句。请同桌之间合作,读一读“及其所之既倦……终期于尽”,体会一下作者因为什么而痛。 世事变迁 同学们有没有这种经历?当你曾经特别喜欢的东西或者事情,为它付出了很多的时间、精力,可是不知道哪一天就淡忘了,等想起来的时候,已经落满了灰。这时候,你有怎样的感慨?后悔,怀念,遗憾,痛惜,这就是“感慨系之矣”。 生死无常,生命有限 我曾看过一篇文章《魏晋南北朝上层社会人口平均死亡年龄考》,看到这样一个数据,魏晋时期,平均值是49岁。而王羲之现在多大了呢?(50岁)想到眼前的这些快乐,俯仰之间,会成为旧迹,想到生命的无常与有限,怎能不悲呢? 同桌之间可以互相诵读一下,读出王羲之心中的“痛”与“更痛”。 通过同学的诵读,通过这些毫无希望的文字,我感受到王羲之是一个消极的人,你同意我的看法吗?你可以反驳我吗?我们就请一位大师出来助阵。 在表面看来是如此颓废、悲观的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对生命的强烈的欲求。……它实际上标志着一种人的觉醒,即在怀疑和否定旧有信仰价值的条件下,对生命意义的重新思索和追求。 —— 李泽厚《美的历程》 王羲之的痛,其实隐藏着,对生命的强烈的欲求。故而,作者在文中说“死生亦大矣”,死生是一件大事。生是件大事,所以要重视活着,不虚度生命;死是件大事,所以要重视死亡,不轻视生命。重视生死,珍惜生命,就是王羲之“对生命意义的思索和追求”。 李泽厚先生还有一句话是说“在怀疑和否定旧有信仰价值”,那么王羲之怀疑和否定旧有的信仰价值是什么呢?答案在第四自然段中,大家找一找当时魏晋期间,弥漫在士族阶层的,被王羲之怀疑和否定的信仰价值是什么呢? “一死生”“齐彭殇”。魏晋时期政治黑暗,所谓“天下名士,少有全者”,故而名士大多崇尚老庄,流行玄学、清谈,追求思想的虚无。生无所为,死无所谓。而王羲之是不赞同这种生死观的,他认为“死生亦大矣”。 3、感悟兰亭之悲 既然作者对生死有了自己的认识和理解,那么情绪为何又转而“悲”呢? “悲夫”的前一句“后之视今,亦犹今之视昔”中的“今之视昔”,在文中是怎么具体体现的? “每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。”今人看到古人对死生发出感慨的文章,就为此悲伤感叹,也说不出是什么原因。说不原因,就是指内心不清楚,找不到出路。 确实很“悲”,但是更悲得是,“后之视今,亦犹今之视昔”,后代的人读到我们对死生的感慨,也会嗟悼叹息,也会不能喻之于怀,也会说不清楚,找不到出路。人生代代无穷已,悲痛年年总相似。这种悲痛,千古循环,且无法逃脱,无法超越。其不更悲。 这种悲,和痛,是不同的。这种痛是,站在个人的角度,感慨眼前的快乐和自己的生命,而这种悲,却是站在古今的时间轴上,从人类的感受出发,千古同悲。 这种悲痛,现在也许很难理解,只希望,今天能在你的心中种下一颗种子,有一天,在你回望的时候,能够和它“若合一契”。

课堂练习 (难点巩固) 三、拓展诵读 师:王羲之的判断是很正确的,“虽世殊时异”,但是人们对死生也会“兴怀”。 比如: 龟虽寿 曹操 神龟虽寿,犹有竟时; 腾蛇乘雾,终为土灰。 老骥伏枥,志在千里; 烈士暮年,壮心不已。 盈缩之期,不但在天; 养怡之福,可得永年。 幸甚至哉,歌以咏志。 虽然曹操也感慨“犹有竟时”“终为土灰”,但是曹操选择“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”。

小结 人生有限,时不我待。我们虽然不能延展生命的长度,但是可以增加生命的厚度。愿同学们认清了生命的本质,依然热爱生活,做生活的勇者。

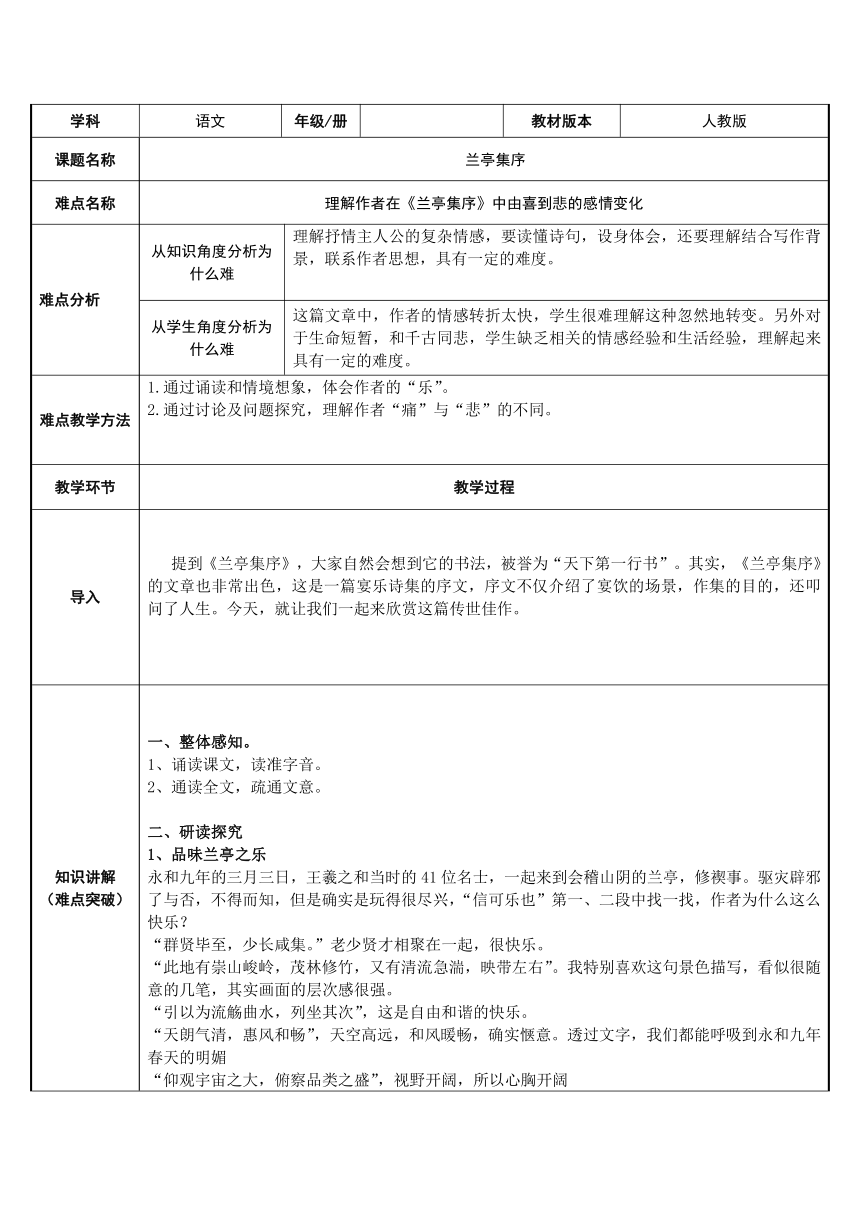

课题名称 兰亭集序

难点名称 理解作者在《兰亭集序》中由喜到悲的感情变化

难点分析 从知识角度分析为什么难 理解抒情主人公的复杂情感,要读懂诗句,设身体会,还要理解结合写作背景,联系作者思想,具有一定的难度。

从学生角度分析为什么难 这篇文章中,作者的情感转折太快,学生很难理解这种忽然地转变。另外对于生命短暂,和千古同悲,学生缺乏相关的情感经验和生活经验,理解起来具有一定的难度。

难点教学方法 1.通过诵读和情境想象,体会作者的“乐”。 2.通过讨论及问题探究,理解作者“痛”与“悲”的不同。

教学环节 教学过程

导入 提到《兰亭集序》,大家自然会想到它的书法,被誉为“天下第一行书”。其实,《兰亭集序》的文章也非常出色,这是一篇宴乐诗集的序文,序文不仅介绍了宴饮的场景,作集的目的,还叩问了人生。今天,就让我们一起来欣赏这篇传世佳作。

知识讲解 (难点突破) 一、整体感知。 1、诵读课文,读准字音。 2、通读全文,疏通文意。 二、研读探究 1、品味兰亭之乐 永和九年的三月三日,王羲之和当时的41位名士,一起来到会稽山阴的兰亭,修禊事。驱灾辟邪了与否,不得而知,但是确实是玩得很尽兴,“信可乐也”第一、二段中找一找,作者为什么这么快乐? “群贤毕至,少长咸集。”老少贤才相聚在一起,很快乐。 “此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急湍,映带左右”。我特别喜欢这句景色描写,看似很随意的几笔,其实画面的层次感很强。 “引以为流觞曲水,列坐其次”,这是自由和谐的快乐。 “天朗气清,惠风和畅”,天空高远,和风暖畅,确实惬意。透过文字,我们都能呼吸到永和九年春天的明媚 “仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,视野开阔,所以心胸开阔 人贤、景美,事雅,的确值得快乐。请同学们诵读前两段,读出作者的由衷的快乐。 作者的快乐并没有一直持续下去,作者的情绪,发生了怎样的转变呢?在第三、四自然段中分别找出一个字,可以看出作者情绪的变化。(“痛”和“悲”)郭沫若先生曾说:《兰亭集序》“高高兴兴地饮酒赋诗,悲痛得太没有道理”。我们一起来看一看作者为何“痛”? 2、探究兰亭之痛 这段文字不是很好理解,但我发现了一个特别好的抓手,就是“;”。我们知道“;”可以表示句子之间的关系,可以表示三种关系:并列,转折,因果。通过分号,可以理清句子之间的逻辑关系,进而就可以明白作者的“痛”在哪里。 第一处分号,齐读句子。表什么关系?(并列关系)作者列举了两个人生态度,并且用两个字作以概括“静躁”。这两种人生态度截然不同,但是有一点是相同的,什么相同呢? ( “欣于所遇到“时,会”暂得于己,快然自足” ,有多快然呢?“不知老之将至”,开心到忘记时间,忘记年龄,)。 第二处分号,表什么关系?(转折关系)。转折关系,强调的是后面的分句。请同桌之间合作,读一读“及其所之既倦……终期于尽”,体会一下作者因为什么而痛。 世事变迁 同学们有没有这种经历?当你曾经特别喜欢的东西或者事情,为它付出了很多的时间、精力,可是不知道哪一天就淡忘了,等想起来的时候,已经落满了灰。这时候,你有怎样的感慨?后悔,怀念,遗憾,痛惜,这就是“感慨系之矣”。 生死无常,生命有限 我曾看过一篇文章《魏晋南北朝上层社会人口平均死亡年龄考》,看到这样一个数据,魏晋时期,平均值是49岁。而王羲之现在多大了呢?(50岁)想到眼前的这些快乐,俯仰之间,会成为旧迹,想到生命的无常与有限,怎能不悲呢? 同桌之间可以互相诵读一下,读出王羲之心中的“痛”与“更痛”。 通过同学的诵读,通过这些毫无希望的文字,我感受到王羲之是一个消极的人,你同意我的看法吗?你可以反驳我吗?我们就请一位大师出来助阵。 在表面看来是如此颓废、悲观的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对生命的强烈的欲求。……它实际上标志着一种人的觉醒,即在怀疑和否定旧有信仰价值的条件下,对生命意义的重新思索和追求。 —— 李泽厚《美的历程》 王羲之的痛,其实隐藏着,对生命的强烈的欲求。故而,作者在文中说“死生亦大矣”,死生是一件大事。生是件大事,所以要重视活着,不虚度生命;死是件大事,所以要重视死亡,不轻视生命。重视生死,珍惜生命,就是王羲之“对生命意义的思索和追求”。 李泽厚先生还有一句话是说“在怀疑和否定旧有信仰价值”,那么王羲之怀疑和否定旧有的信仰价值是什么呢?答案在第四自然段中,大家找一找当时魏晋期间,弥漫在士族阶层的,被王羲之怀疑和否定的信仰价值是什么呢? “一死生”“齐彭殇”。魏晋时期政治黑暗,所谓“天下名士,少有全者”,故而名士大多崇尚老庄,流行玄学、清谈,追求思想的虚无。生无所为,死无所谓。而王羲之是不赞同这种生死观的,他认为“死生亦大矣”。 3、感悟兰亭之悲 既然作者对生死有了自己的认识和理解,那么情绪为何又转而“悲”呢? “悲夫”的前一句“后之视今,亦犹今之视昔”中的“今之视昔”,在文中是怎么具体体现的? “每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。”今人看到古人对死生发出感慨的文章,就为此悲伤感叹,也说不出是什么原因。说不原因,就是指内心不清楚,找不到出路。 确实很“悲”,但是更悲得是,“后之视今,亦犹今之视昔”,后代的人读到我们对死生的感慨,也会嗟悼叹息,也会不能喻之于怀,也会说不清楚,找不到出路。人生代代无穷已,悲痛年年总相似。这种悲痛,千古循环,且无法逃脱,无法超越。其不更悲。 这种悲,和痛,是不同的。这种痛是,站在个人的角度,感慨眼前的快乐和自己的生命,而这种悲,却是站在古今的时间轴上,从人类的感受出发,千古同悲。 这种悲痛,现在也许很难理解,只希望,今天能在你的心中种下一颗种子,有一天,在你回望的时候,能够和它“若合一契”。

课堂练习 (难点巩固) 三、拓展诵读 师:王羲之的判断是很正确的,“虽世殊时异”,但是人们对死生也会“兴怀”。 比如: 龟虽寿 曹操 神龟虽寿,犹有竟时; 腾蛇乘雾,终为土灰。 老骥伏枥,志在千里; 烈士暮年,壮心不已。 盈缩之期,不但在天; 养怡之福,可得永年。 幸甚至哉,歌以咏志。 虽然曹操也感慨“犹有竟时”“终为土灰”,但是曹操选择“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”。

小结 人生有限,时不我待。我们虽然不能延展生命的长度,但是可以增加生命的厚度。愿同学们认清了生命的本质,依然热爱生活,做生活的勇者。