部编版选择性必修上册 古诗词诵读课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版选择性必修上册 古诗词诵读课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-03 15:10:46 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第五单元

古诗词诵读

语 文

2022

无 衣

《诗经·秦风》

岂曰无衣 与子同袍。

王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣 与子同泽。

王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣 与子同裳。

王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

【古诗今译】

谁说我们没衣穿 与你同穿那长袍。

君王发兵去交战,修整我那戈与矛,杀敌与你同目标。

谁说我们没衣穿 与你同穿那内衫。

君王发兵去交战,修整我那矛与戟,出发与你在一起。

谁说我们没衣穿 与你同穿那战裙。

君王发兵去交战,修整甲胄与刀兵,杀敌与你共前进。

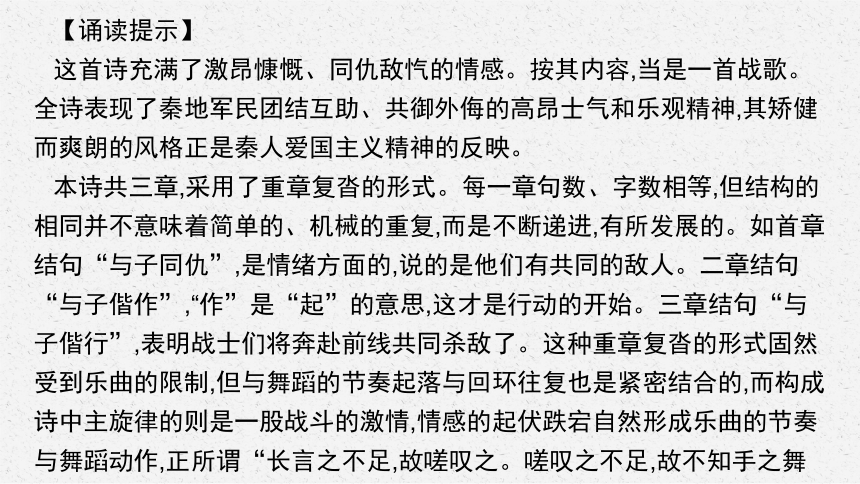

【诵读提示】

这首诗充满了激昂慷慨、同仇敌忾的情感。按其内容,当是一首战歌。全诗表现了秦地军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神,其矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神的反映。

本诗共三章,采用了重章复沓的形式。每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味着简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。如首章结句“与子同仇”,是情绪方面的,说的是他们有共同的敌人。二章结句“与子偕作”,“作”是“起”的意思,这才是行动的开始。三章结句“与子偕行”,表明战士们将奔赴前线共同杀敌了。这种重章复沓的形式固然受到乐曲的限制,但与舞蹈的节奏起落与回环往复也是紧密结合的,而构成诗中主旋律的则是一股战斗的激情,情感的起伏跌宕自然形成乐曲的节奏与舞蹈动作,正所谓“长言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故不知手之舞之足之蹈之也”。

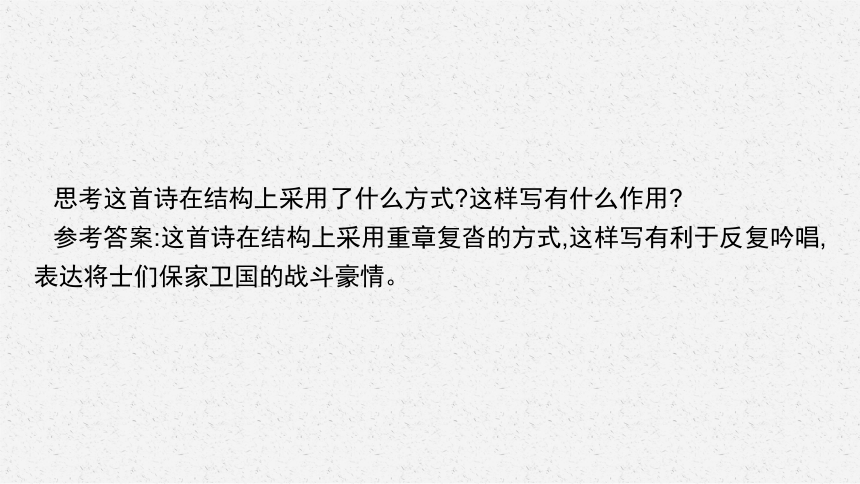

思考这首诗在结构上采用了什么方式 这样写有什么作用

参考答案:这首诗在结构上采用重章复沓的方式,这样写有利于反复吟唱,表达将士们保家卫国的战斗豪情。

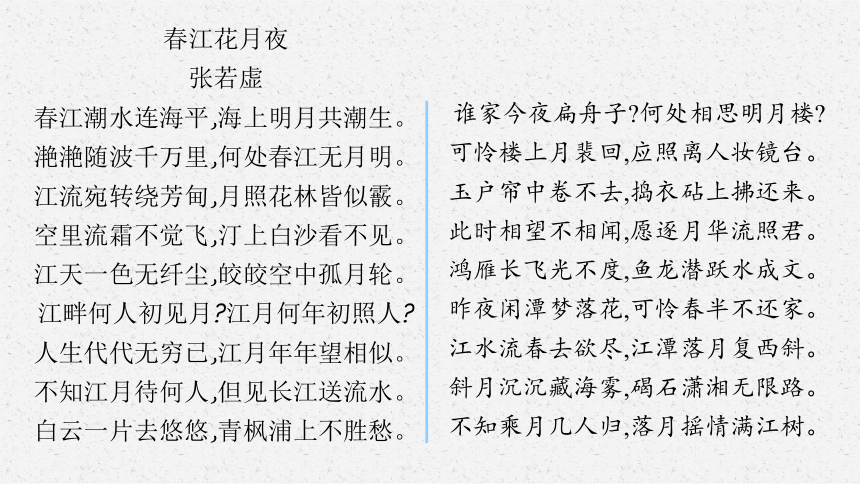

春江花月夜

张若虚

春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明。

江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月 江月何年初照人

人生代代无穷已,江月年年望相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子 何处相思明月楼

可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

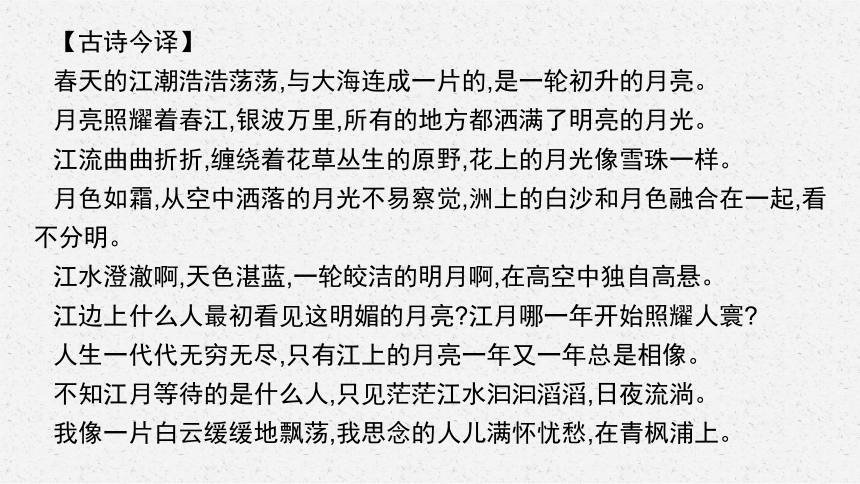

【古诗今译】

春天的江潮浩浩荡荡,与大海连成一片的,是一轮初升的月亮。

月亮照耀着春江,银波万里,所有的地方都洒满了明亮的月光。

江流曲曲折折,缠绕着花草丛生的原野,花上的月光像雪珠一样。

月色如霜,从空中洒落的月光不易察觉,洲上的白沙和月色融合在一起,看不分明。

江水澄澈啊,天色湛蓝,一轮皎洁的明月啊,在高空中独自高悬。

江边上什么人最初看见这明媚的月亮 江月哪一年开始照耀人寰

人生一代代无穷无尽,只有江上的月亮一年又一年总是相像。

不知江月等待的是什么人,只见茫茫江水汩汩滔滔,日夜流淌。

我像一片白云缓缓地飘荡,我思念的人儿满怀忧愁,在青枫浦上。

谁像我今晚乘着小船流浪 我思念的人儿会不会在明月照耀的楼上

可怜月光在楼上不停移动,这时应该照耀着她梳妆时常用的明镜。

月光照进了她的门帘,又照在她捣衣的砧上,卷不走,也拂不掉。

我们互相望着、追逐这流淌的月光,互相倾诉思念,可谁也听不到。

鸿雁不停地飞翔,而不能飞出无边的月光,鱼儿不能传书,我内心激荡。

昨天夜里,我梦见花落闲潭,可惜春天过了一半,我仍然漂泊难返。

江水带着春光将要流淌完尽,水潭上的那轮明月啊,又要落向西方。

斜月慢慢下沉,藏在海雾里,我在碣石,你在潇湘,中间迢迢万里。

不知有几人能趁着月光回家,落月撩拨着离人的别愁,将光辉洒满江畔的林木。

【诵读提示】

全诗紧扣春、江、花、月、夜的背景来写,而又以月为主体。月是诗中情景兼融之物,它跳动着诗人的脉搏,在全诗中犹如一条生命纽带,通贯上下,处处生神,诗情随着月轮的升落而起伏曲折。月在一夜之间经历了升起—高悬—西斜—落下的过程。在月的照耀下,江水、沙滩、天空、原野、枫树、花林、飞霜、白云、扁舟、高楼、镜台、砧石、长飞的鸿雁、潜跃的鱼龙、不眠的思妇以及漂泊的游子,组成了一幅充满人生哲理与生活情趣的相思图。

自《诗经》至张若虚,其间一千几百年,没有人能把一轮江月写得如此凄美多情;而张若虚之后,又是一千多年过去了,仍然无人能把一夕江月渲染得这般淋漓尽致,历尽沧桑变幻,诗篇不朽而江月依旧。

思考请分析“不知乘月几人归,落月摇情满江树”中“摇”字和“满”字的妙处。

参考答案:“摇”字极具想象力,赋予月以动作,把月拟人化,也使得抽象的情感具体化,让人感到月色摇曳生姿,令人心醉神迷。“满”字写出离情之浓厚、之缠绵,洒落在江树上,也洒落在读者心上,情韵袅袅。

将 进 酒

李 白

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。与君歌一曲,请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱,径须沽取对君酌。五花马、千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

【古诗今译】

君不见黄河的水流从天而泻,波涛滚滚奔向东海一去不还。君不见高堂明镜中苍苍白发,早上满头青丝晚上如同霜雪。人生得意时要尽情享受欢乐,不要让金杯空对着皎洁明月。老天造就了我必定会有用处,即使千金散尽也会失而复得。烹羊宰牛姑且尽情享受欢乐,一气喝他三百杯啊不要嫌多。

岑夫子,丹丘生,快喝酒,不要停。我为在座的各位再高歌一曲,请你们一定要为我侧耳细听。钟乐美食这样的富贵不稀奇,我愿永远沉醉在这美酒之中。圣者仁人们自古就寂然无声,只有喜欢喝酒的才能留美名。当年陈王曹植平乐观摆酒宴,一斗酒值万钱他们乐翻了天。主人啊你为什么说囊中羞涩,你尽管端酒来让我陪朋友喝。管它是五花马还是千金貂裘,快叫侍儿拿去统统换成美酒,与你同饮来排遣这万古悲愁。

【诵读提示】

这首诗非常形象地表现了李白桀骜不驯的性格:一方面充满自信,孤高自傲;一方面在政治前途出现波折后,又流露出纵情享乐之情。在这首诗里,李白演绎庄子的乐生哲学,表示对富贵、圣贤的藐视,而在豪饮行乐中,实则深含怀才不遇之情。诗人借题发挥,借酒浇愁,抒发自己的愤激情绪。全诗气势豪迈,感情奔放,语言流畅,具有很强的感染力。

《将进酒》篇幅不算长,却五音繁会,气象不凡。它笔酣墨饱,情极悲愤而作狂放,语极豪纵而又沉着。诗篇具有震动古今的气势与力量,这诚然与夸张手法不无关系,比如诗中屡用巨额数字(“千金”“三百杯”“斗酒十千”“千金裘”“万古愁”等)表现豪迈诗情,同时,又不给人空洞浮夸感,其根源就在于它那充实深厚的内在感情,那潜在酒话底下如波涛汹涌的郁怒情绪。此外,全篇大起大落,诗情忽翕忽张,由悲转乐,转狂放,转愤激,再转狂放,最后结于“万古愁”,回应篇首,如大河奔流,有气势,亦有曲折,纵横捭阖,力能扛鼎。其歌中有歌的包孕写法,又有鬼斧神工、“绝去笔墨畦径”之妙,既不是刻意刻画和雕凿能学到的,也不是草率就可达到的境界。通篇以七言为主,而以三、五十言句“破”之,极参差错综之致;诗句以散行为主,又以短小的对仗语点染(如“岑夫子,丹丘生”“五花马,千金裘”),节奏疾徐尽变,奔放而不流易。

思考如何看待《将进酒》中李白复杂的情感 在悲、欢、愤、狂多种情绪中,哪些才是李白主导性的情感

参考答案:诗人的愤激之情占据了全诗的主导地位,“豪放”只是它的外壳,愤激才是它的内核,是情感的主旨。酒是全诗的引子,愁是血液,狂是脊梁,共同塑造了一位有血有肉有情感的诗仙李白。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏 轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。 夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

【古诗今译】

生死两隔,已茫茫十年。强忍悲痛,不去思念,可情不自禁,终究难忘。千里外那座遥远的孤坟啊,没有地方跟你诉说心中的凄凉。纵然我们相逢,你也难以相认,我已经蓬头垢面,两鬓如霜。 昨天晚上,我又梦回家乡。在小屋窗口,你正在梳妆。我们默默相对,惨然无语,只有泪水零落千行。想一想年年月月让我思念的地方,就在凄凉的月光下,长满矮松的山冈上。

【诵读提示】

苏东坡十九岁时,与年方十六岁的王弗结婚。王弗年轻美貌,且侍亲甚孝,二人恩爱情深。可惜天命无常,王弗二十七岁就去世了。这对苏东坡是巨大的打击,其心中的沉痛,精神上的痛苦,是不言而喻的。乙卯年指的是宋神宗熙宁八年(1075),其时苏东坡任密州(今山东诸城)知州,年已四十。王弗去世后的十年间,苏东坡因反对王安石的新法,颇受压制,心境悲愤;到密州后,又逢凶年,忙于处理政务,生活困苦到食杞菊以维持的地步。时至中年,那种共担忧患的夫妻感情,回忆起来,久而弥笃,时刻难以忘记。十年忌辰,是触动人心的日子,词人虽“不思量”,但往事蓦然来到心间,久蓄的情感潜流忽如闸门大开,奔腾澎湃难以遏止。于是乎有梦,于是乎有这首小词。

这首词运用虚实结合以及叙述白描等多种艺术方法,来表达词人怀念亡妻的思想感情,在对亡妻的哀思中又糅进自己的身世感慨,因而将夫妻之间的情感表达得深婉而真挚,使人读后无不为之动情而感叹哀婉。在这首小词中,我们读不到一句令人感觉矫情之语,词语的运用简练凝重。每一个音节的连接都有冷涩凝绝之感,犹如声声咽泣,压抑沉重的气氛就在这“幽咽泉流”中弥散开来,让人艰于呼吸,又难以逃避,只能含泪诵之,哽咽咏之。

思考“不思量,自难忘”,为什么在“自难忘”之上加了“不思量”

参考答案:“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,结果却“自难忘”。“不思量,自难忘”,写生者对死者的思念。初看自相矛盾,仔细领会,却是诗人的更深一层的情怀。说不思量,实际是思量。因为这种思念,不仅是一种有意识的每时每刻的思念,也是一种难以中断的无意识的思念,所谓“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”,这一叙述的跌宕,更显出思妻之情的深沉。

本 课 结 束

第五单元

古诗词诵读

语 文

2022

无 衣

《诗经·秦风》

岂曰无衣 与子同袍。

王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣 与子同泽。

王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣 与子同裳。

王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

【古诗今译】

谁说我们没衣穿 与你同穿那长袍。

君王发兵去交战,修整我那戈与矛,杀敌与你同目标。

谁说我们没衣穿 与你同穿那内衫。

君王发兵去交战,修整我那矛与戟,出发与你在一起。

谁说我们没衣穿 与你同穿那战裙。

君王发兵去交战,修整甲胄与刀兵,杀敌与你共前进。

【诵读提示】

这首诗充满了激昂慷慨、同仇敌忾的情感。按其内容,当是一首战歌。全诗表现了秦地军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神,其矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神的反映。

本诗共三章,采用了重章复沓的形式。每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味着简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。如首章结句“与子同仇”,是情绪方面的,说的是他们有共同的敌人。二章结句“与子偕作”,“作”是“起”的意思,这才是行动的开始。三章结句“与子偕行”,表明战士们将奔赴前线共同杀敌了。这种重章复沓的形式固然受到乐曲的限制,但与舞蹈的节奏起落与回环往复也是紧密结合的,而构成诗中主旋律的则是一股战斗的激情,情感的起伏跌宕自然形成乐曲的节奏与舞蹈动作,正所谓“长言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故不知手之舞之足之蹈之也”。

思考这首诗在结构上采用了什么方式 这样写有什么作用

参考答案:这首诗在结构上采用重章复沓的方式,这样写有利于反复吟唱,表达将士们保家卫国的战斗豪情。

春江花月夜

张若虚

春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明。

江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月 江月何年初照人

人生代代无穷已,江月年年望相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子 何处相思明月楼

可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

【古诗今译】

春天的江潮浩浩荡荡,与大海连成一片的,是一轮初升的月亮。

月亮照耀着春江,银波万里,所有的地方都洒满了明亮的月光。

江流曲曲折折,缠绕着花草丛生的原野,花上的月光像雪珠一样。

月色如霜,从空中洒落的月光不易察觉,洲上的白沙和月色融合在一起,看不分明。

江水澄澈啊,天色湛蓝,一轮皎洁的明月啊,在高空中独自高悬。

江边上什么人最初看见这明媚的月亮 江月哪一年开始照耀人寰

人生一代代无穷无尽,只有江上的月亮一年又一年总是相像。

不知江月等待的是什么人,只见茫茫江水汩汩滔滔,日夜流淌。

我像一片白云缓缓地飘荡,我思念的人儿满怀忧愁,在青枫浦上。

谁像我今晚乘着小船流浪 我思念的人儿会不会在明月照耀的楼上

可怜月光在楼上不停移动,这时应该照耀着她梳妆时常用的明镜。

月光照进了她的门帘,又照在她捣衣的砧上,卷不走,也拂不掉。

我们互相望着、追逐这流淌的月光,互相倾诉思念,可谁也听不到。

鸿雁不停地飞翔,而不能飞出无边的月光,鱼儿不能传书,我内心激荡。

昨天夜里,我梦见花落闲潭,可惜春天过了一半,我仍然漂泊难返。

江水带着春光将要流淌完尽,水潭上的那轮明月啊,又要落向西方。

斜月慢慢下沉,藏在海雾里,我在碣石,你在潇湘,中间迢迢万里。

不知有几人能趁着月光回家,落月撩拨着离人的别愁,将光辉洒满江畔的林木。

【诵读提示】

全诗紧扣春、江、花、月、夜的背景来写,而又以月为主体。月是诗中情景兼融之物,它跳动着诗人的脉搏,在全诗中犹如一条生命纽带,通贯上下,处处生神,诗情随着月轮的升落而起伏曲折。月在一夜之间经历了升起—高悬—西斜—落下的过程。在月的照耀下,江水、沙滩、天空、原野、枫树、花林、飞霜、白云、扁舟、高楼、镜台、砧石、长飞的鸿雁、潜跃的鱼龙、不眠的思妇以及漂泊的游子,组成了一幅充满人生哲理与生活情趣的相思图。

自《诗经》至张若虚,其间一千几百年,没有人能把一轮江月写得如此凄美多情;而张若虚之后,又是一千多年过去了,仍然无人能把一夕江月渲染得这般淋漓尽致,历尽沧桑变幻,诗篇不朽而江月依旧。

思考请分析“不知乘月几人归,落月摇情满江树”中“摇”字和“满”字的妙处。

参考答案:“摇”字极具想象力,赋予月以动作,把月拟人化,也使得抽象的情感具体化,让人感到月色摇曳生姿,令人心醉神迷。“满”字写出离情之浓厚、之缠绵,洒落在江树上,也洒落在读者心上,情韵袅袅。

将 进 酒

李 白

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。与君歌一曲,请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱,径须沽取对君酌。五花马、千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

【古诗今译】

君不见黄河的水流从天而泻,波涛滚滚奔向东海一去不还。君不见高堂明镜中苍苍白发,早上满头青丝晚上如同霜雪。人生得意时要尽情享受欢乐,不要让金杯空对着皎洁明月。老天造就了我必定会有用处,即使千金散尽也会失而复得。烹羊宰牛姑且尽情享受欢乐,一气喝他三百杯啊不要嫌多。

岑夫子,丹丘生,快喝酒,不要停。我为在座的各位再高歌一曲,请你们一定要为我侧耳细听。钟乐美食这样的富贵不稀奇,我愿永远沉醉在这美酒之中。圣者仁人们自古就寂然无声,只有喜欢喝酒的才能留美名。当年陈王曹植平乐观摆酒宴,一斗酒值万钱他们乐翻了天。主人啊你为什么说囊中羞涩,你尽管端酒来让我陪朋友喝。管它是五花马还是千金貂裘,快叫侍儿拿去统统换成美酒,与你同饮来排遣这万古悲愁。

【诵读提示】

这首诗非常形象地表现了李白桀骜不驯的性格:一方面充满自信,孤高自傲;一方面在政治前途出现波折后,又流露出纵情享乐之情。在这首诗里,李白演绎庄子的乐生哲学,表示对富贵、圣贤的藐视,而在豪饮行乐中,实则深含怀才不遇之情。诗人借题发挥,借酒浇愁,抒发自己的愤激情绪。全诗气势豪迈,感情奔放,语言流畅,具有很强的感染力。

《将进酒》篇幅不算长,却五音繁会,气象不凡。它笔酣墨饱,情极悲愤而作狂放,语极豪纵而又沉着。诗篇具有震动古今的气势与力量,这诚然与夸张手法不无关系,比如诗中屡用巨额数字(“千金”“三百杯”“斗酒十千”“千金裘”“万古愁”等)表现豪迈诗情,同时,又不给人空洞浮夸感,其根源就在于它那充实深厚的内在感情,那潜在酒话底下如波涛汹涌的郁怒情绪。此外,全篇大起大落,诗情忽翕忽张,由悲转乐,转狂放,转愤激,再转狂放,最后结于“万古愁”,回应篇首,如大河奔流,有气势,亦有曲折,纵横捭阖,力能扛鼎。其歌中有歌的包孕写法,又有鬼斧神工、“绝去笔墨畦径”之妙,既不是刻意刻画和雕凿能学到的,也不是草率就可达到的境界。通篇以七言为主,而以三、五十言句“破”之,极参差错综之致;诗句以散行为主,又以短小的对仗语点染(如“岑夫子,丹丘生”“五花马,千金裘”),节奏疾徐尽变,奔放而不流易。

思考如何看待《将进酒》中李白复杂的情感 在悲、欢、愤、狂多种情绪中,哪些才是李白主导性的情感

参考答案:诗人的愤激之情占据了全诗的主导地位,“豪放”只是它的外壳,愤激才是它的内核,是情感的主旨。酒是全诗的引子,愁是血液,狂是脊梁,共同塑造了一位有血有肉有情感的诗仙李白。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏 轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。 夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

【古诗今译】

生死两隔,已茫茫十年。强忍悲痛,不去思念,可情不自禁,终究难忘。千里外那座遥远的孤坟啊,没有地方跟你诉说心中的凄凉。纵然我们相逢,你也难以相认,我已经蓬头垢面,两鬓如霜。 昨天晚上,我又梦回家乡。在小屋窗口,你正在梳妆。我们默默相对,惨然无语,只有泪水零落千行。想一想年年月月让我思念的地方,就在凄凉的月光下,长满矮松的山冈上。

【诵读提示】

苏东坡十九岁时,与年方十六岁的王弗结婚。王弗年轻美貌,且侍亲甚孝,二人恩爱情深。可惜天命无常,王弗二十七岁就去世了。这对苏东坡是巨大的打击,其心中的沉痛,精神上的痛苦,是不言而喻的。乙卯年指的是宋神宗熙宁八年(1075),其时苏东坡任密州(今山东诸城)知州,年已四十。王弗去世后的十年间,苏东坡因反对王安石的新法,颇受压制,心境悲愤;到密州后,又逢凶年,忙于处理政务,生活困苦到食杞菊以维持的地步。时至中年,那种共担忧患的夫妻感情,回忆起来,久而弥笃,时刻难以忘记。十年忌辰,是触动人心的日子,词人虽“不思量”,但往事蓦然来到心间,久蓄的情感潜流忽如闸门大开,奔腾澎湃难以遏止。于是乎有梦,于是乎有这首小词。

这首词运用虚实结合以及叙述白描等多种艺术方法,来表达词人怀念亡妻的思想感情,在对亡妻的哀思中又糅进自己的身世感慨,因而将夫妻之间的情感表达得深婉而真挚,使人读后无不为之动情而感叹哀婉。在这首小词中,我们读不到一句令人感觉矫情之语,词语的运用简练凝重。每一个音节的连接都有冷涩凝绝之感,犹如声声咽泣,压抑沉重的气氛就在这“幽咽泉流”中弥散开来,让人艰于呼吸,又难以逃避,只能含泪诵之,哽咽咏之。

思考“不思量,自难忘”,为什么在“自难忘”之上加了“不思量”

参考答案:“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,结果却“自难忘”。“不思量,自难忘”,写生者对死者的思念。初看自相矛盾,仔细领会,却是诗人的更深一层的情怀。说不思量,实际是思量。因为这种思念,不仅是一种有意识的每时每刻的思念,也是一种难以中断的无意识的思念,所谓“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”,这一叙述的跌宕,更显出思妻之情的深沉。

本 课 结 束