部编版选择性必修上册 5.3《人皆有不忍人之心》课件(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版选择性必修上册 5.3《人皆有不忍人之心》课件(31张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-03 14:53:34 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第二单元

人皆有不忍人之心

语 文

2022

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

练习思考与运用

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹城东南)人,战国中期著名的思想家、教育家,孔子学说的继承者,儒家学派的重要代表人物之一。

孟子曾带领门徒游说各国,但不被当时各国接受,之后“退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”,即《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》。其学说的出发点为“性善论”,主张仁政。

【了解背景】

孟子生活的战国中期较孔子生活的春秋末期更加动荡不安,思想也更加活跃。孟子一方面继承了孔子的政治思想和教育思想等,另一方面又有所发展,形成了自己的政治和学术思想。同时,在与墨家、道家、法家等学派的激烈交锋中,孟子维护了儒家学派的理论,也确立了自己在儒学中的重要地位,成为仅次于孔子的大儒,被称为“亚圣”。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列加点的词

(1)通假字

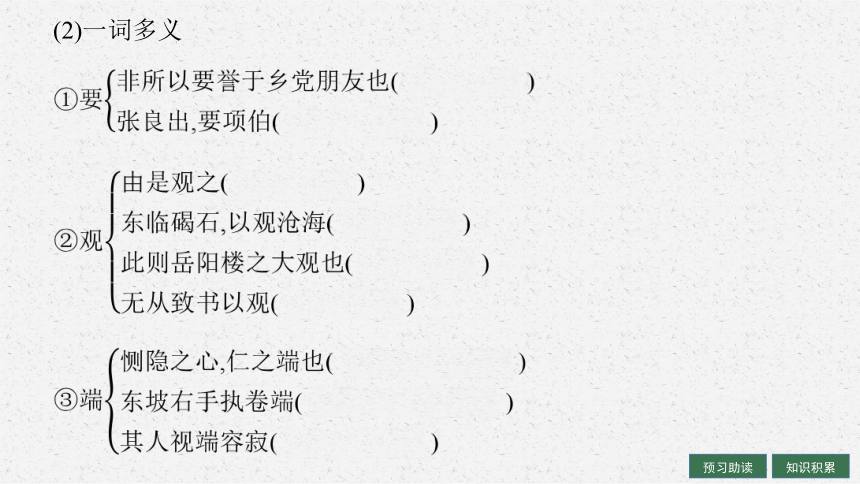

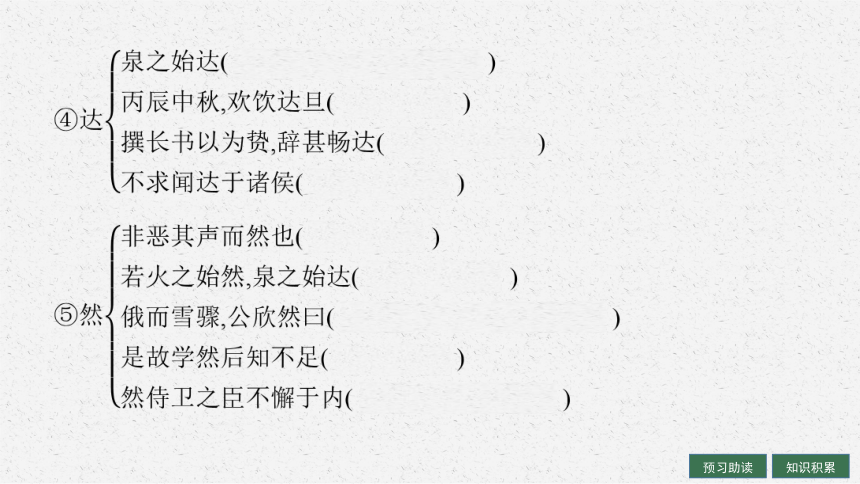

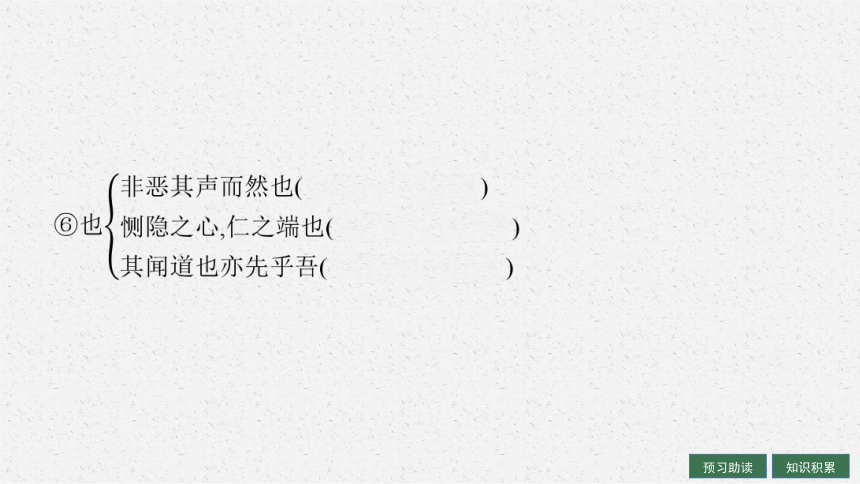

(2)一词多义

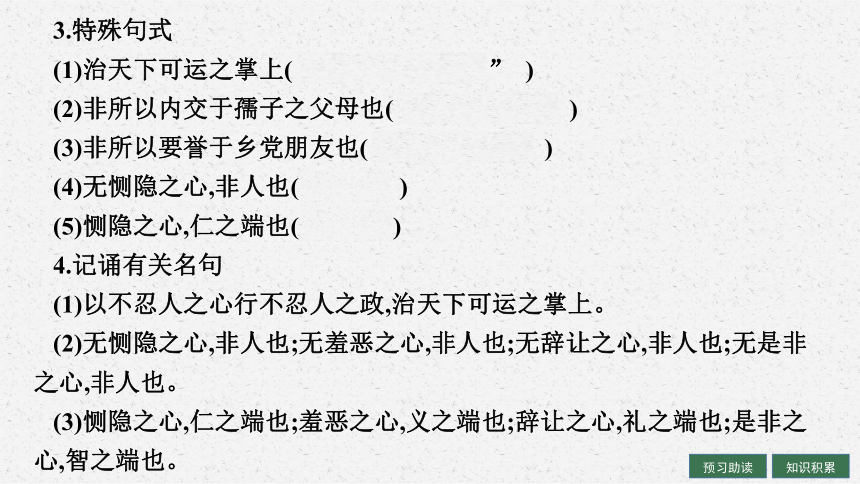

3.特殊句式

(1)治天下可运之掌上( 省略句,省略“于” )

(2)非所以内交于孺子之父母也( 介词结构后置 )

(3)非所以要誉于乡党朋友也( 介词结构后置 )

(4)无恻隐之心,非人也( 判断句 )

(5)恻隐之心,仁之端也( 判断句 )

4.记诵有关名句

(1)以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

(2)无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

(3)恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 了解孟子“四端说”的具体内容

1.如何理解“人皆有不忍人之心”这句话

参考答案:人人都有对别人的痛苦、不幸、危难等怜悯的心。这句话是孟子对孔子“性相近”思想的进一步发展,也是儒家思想“性本善”的集中体现。孟子认为“不忍人之心”是天赋道德,如果君王以此为基础,推行“不忍人之政”,国家可运于掌上。

2.孟子的“四端说”有怎样的具体内涵

参考答案:

恻隐之心, 仁之端也 人面对他人遭遇苦难及不幸时都会产生怜悯之心,这就是不忍人之心,也为同情之心。在孟子看来,只有人才有求善的意识,而禽兽并无这种意识。这是“仁”的萌芽。

羞恶之心, 义之端也 人要有羞耻心,做到不贪、不懦、不苟且。人要知道哪些事情该做,哪些事情不该做,就是有羞耻心。孟子认为,正常的人都有一种知荣辱的羞恶之心,羞恶心对于人至关重要,它是“义”的发端。

辞让之心, 礼之端也 辞让之心就是谦逊推让之心。孟子认为,人生来就有辞让之心,经过后天的教育和培养,就能发展成“礼”的观念。儒家学说中的“礼”,就是由人的“辞让之心”发展而来的。

是非之心, 智之端也 孟子认为“是非之心,人皆有之”,人人都有,不需要学习就知道,那就是“良知”。对是非的判断,显示的是一个人智力的高下、道德素养的高低、知识的深浅,是一个人的是非观、道德观、价值观的体现。

【任务二】 理解孟子“四端说”的意义

1.孟子认为每个人都具备“仁、义、礼、智”四端,是否意味着同时具备“仁、义、礼、智”四种品德 如何才能达到“仁、义、礼、智”的境界

参考答案:不是。“仁、义、礼、智”四种发端并不等于“仁、义、礼、智”四种品德,具备这四端,只是说我们具备了达到“仁、义、礼、智”境界的潜能。在孟子看来,我们要达到“仁、义、礼、智”的境界,至少还要“扩而充之”。

2.孟子认为,人皆有“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”,这具有怎样的意义

参考答案:在孟子看来,“四端”是人和“非人”的分水岭。从这点来看,人与人是完全平等的:君子和庶民是平等的,尧、舜和路人甚至桀、纣也是平等的。每一个人最初都面临着两条路:一条是向上成为君子圣贤的路,一条是向下沦为普通人、小人甚至衣冠禽兽的路。孟子鼓励人们向善,保持本心。

课堂活动

孟子是如何论证“仁、义、礼、智”四端的

参考答案:(1)运用层进式的手法引出论说中心。首先提出观点:人皆有不忍人之心。这种“不忍人之心”就是“恻隐之心”。既然人皆有“恻隐之心”,那么,就会有因自身的不善而羞耻,见他人的不善而憎恶的“羞恶之心”;因而也就会有“辞让之心”“是非之心”,因而也就具备“仁、义、礼、智”四种发端了。这里用的都是直接推理的逻辑手法,层层推进,一步步逼近论说中心。

(2)运用正反对比的手法引出论说中心。从大的方面来讲,先从正面立论——“人皆有不忍人之心”,接着从反面推论——“无恻隐之心,非人也;……非人也;……非人也;……非人也”,接着再把“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”归为“仁、义、礼、智”四端,最后引出所要论说的中心。正反对比,辩证有力。(3)运用例证法凸显论证的力量。如在论述全文中心“人皆有不忍人之心”时,运用“孺子将入于井”的事例展开论述,使观点鲜明突出。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

充满道德理性的光辉

“四端说”是孟子思想的一个重要内容,也是他对先秦儒学理论的一个重要贡献。孟子的性善论、仁义论、仁政论等都与“四端说”有关,是围绕“四端说”展开的。可以说,“四端说”的提出,才真正标志着孟子思想的成熟。

“四端说”具体来讲为“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也”。就是说,同情心是“仁”的发端,羞耻心是“义”的发端,谦让心是“礼”的发端,是非心是“智”的发端。“仁、义、礼、智”这四种德行,即来自四种情感,故称“四端”。

“四端”不是孤立存在的,它们是统一的整体。“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”不仅是“不忍人之心”的具体体现,而且是“仁、义、礼、智”在人内心的发端。“四端”就如人的四肢一样,是人生而具有的,无论是圣人或是庶人都可以做得到。扩充“四端”使其成为“仁、义、礼、智”四德是自然而然的,也是至关重要的。

“四端”只是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,这“四端”就像刚刚燃烧的火或刚刚流出的泉水一样,还需要“扩而充之”才能够发扬光大。这样不断充实,就能充分体现人性之所在,就能养成四种品德——“仁、义、礼、智”,达到人性的完满。

【素材挖掘】

●彰显人性光辉。孟子认为,从人的天生资质看,人是善良的。同情心,人人都有;羞耻心,人人都有;谦让心,人人都有;是非心,人人都有。人性中的这“四端”就如同我们的四肢。“恻隐之心”是“仁”的萌芽,“羞耻之心”是“义”的萌芽,“辞让之心”是“礼”的萌芽,“是非之心”是“智”的萌芽。人成为万物之灵的重要依据是人实现了对动物生存法则的超越,人在理性基础上生成的道德良知,显示了人的尊严与高贵,反映出人性的璀璨光芒。

●聆听先哲教诲。穿越时间的河流,两千多年前的孟子的教诲依然值得我们聆听:“不以规矩,不能成方圆。”“天时不如地利,地利不如人和。”“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”“夫人必自侮,然后人侮之;家必自毁,而后人毁之;国必自伐,而后人伐之。”这些充满智慧和哲理的名言,警醒后人,引人思考。

练习思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.对下列语句中加点词的解释,不正确的一项是( )

答案:B

解析:“怵惕”,惊骇,恐惧。

2.下列语句中加点词的意义和用法不同的一项是( )

答案:A

解析:A项,助词,的/代词,指天下。B项,都是介词,表对象。C项,均是连词,表顺承。D项,均是语气词,表陈述语气。

3.给下面画波浪线的文字断句,正确的一项是( )

孟子谓齐宣王曰:“王之臣有托其妻子于其友而之楚游者比其反也则冻馁其妻子则如之何”王曰:“弃之。”曰:“士师不能治士,则如之何 ”王曰:“已之。”曰:“四境之内不治,则如之何 ”王顾左右而言他。

(《孟子·梁惠王下》)

A.王之臣/有托其妻子于其友而之楚游者/比其反也/则冻馁/其妻子则如之何/

B.王之臣有托其妻子于其友/而之楚游者/比其反也/则冻馁其妻子/则如之何/

C.王之臣有托其妻子/于其友而之楚游者/比其反也则冻馁/其妻子则如之何/

D.王之臣有托其妻子于其友/而之楚游者/比其反也则冻馁/其妻子则如之何/

答案:B

解析:给这段文字断句,可根据大意和虚词断开。

4.下列对相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“乡党”,古代五百户为一党,一万二千五百户为一乡,合称乡党。泛指同乡。

B.“四海”,古人认为中国四周都有海,称天下为四海,称中国为海内,外国为海外。

C.“先王”即古代帝王,文中具体指的是已逝的前代君主。

D.《孟子》常用比喻、寓言说理,许多语句多为后人引用,并逐渐化为成语,如“不远千里、出尔反尔、为富不仁、水深火热”等。

答案:C

解析:孟子主张“法先王”,“先王”在文中指的是尧、舜、禹等圣明的君主。

5.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

(2)人之有是四端也,犹其有四体也。

(3)凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

参考答案:(1)用怜爱别人的心施行怜爱百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。(2)人有这四种发端,就像有四肢一样。(3)凡是有这四种发端的人,知道都要扩大并充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。

二、思考与探究

6.孟子认为:“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。今夫水,搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。是岂水之性哉 其势则然也。人之可使为不善,其性亦犹是也。”孟子主张“性善”,同为儒家的荀子却主张“性恶”。你认为人性是“善”还是“恶”呢 请与同学讨论这个问题并写下你的观点。

参考答案:略

本 课 结 束

第二单元

人皆有不忍人之心

语 文

2022

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

练习思考与运用

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹城东南)人,战国中期著名的思想家、教育家,孔子学说的继承者,儒家学派的重要代表人物之一。

孟子曾带领门徒游说各国,但不被当时各国接受,之后“退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”,即《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》。其学说的出发点为“性善论”,主张仁政。

【了解背景】

孟子生活的战国中期较孔子生活的春秋末期更加动荡不安,思想也更加活跃。孟子一方面继承了孔子的政治思想和教育思想等,另一方面又有所发展,形成了自己的政治和学术思想。同时,在与墨家、道家、法家等学派的激烈交锋中,孟子维护了儒家学派的理论,也确立了自己在儒学中的重要地位,成为仅次于孔子的大儒,被称为“亚圣”。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列加点的词

(1)通假字

(2)一词多义

3.特殊句式

(1)治天下可运之掌上( 省略句,省略“于” )

(2)非所以内交于孺子之父母也( 介词结构后置 )

(3)非所以要誉于乡党朋友也( 介词结构后置 )

(4)无恻隐之心,非人也( 判断句 )

(5)恻隐之心,仁之端也( 判断句 )

4.记诵有关名句

(1)以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

(2)无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

(3)恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 了解孟子“四端说”的具体内容

1.如何理解“人皆有不忍人之心”这句话

参考答案:人人都有对别人的痛苦、不幸、危难等怜悯的心。这句话是孟子对孔子“性相近”思想的进一步发展,也是儒家思想“性本善”的集中体现。孟子认为“不忍人之心”是天赋道德,如果君王以此为基础,推行“不忍人之政”,国家可运于掌上。

2.孟子的“四端说”有怎样的具体内涵

参考答案:

恻隐之心, 仁之端也 人面对他人遭遇苦难及不幸时都会产生怜悯之心,这就是不忍人之心,也为同情之心。在孟子看来,只有人才有求善的意识,而禽兽并无这种意识。这是“仁”的萌芽。

羞恶之心, 义之端也 人要有羞耻心,做到不贪、不懦、不苟且。人要知道哪些事情该做,哪些事情不该做,就是有羞耻心。孟子认为,正常的人都有一种知荣辱的羞恶之心,羞恶心对于人至关重要,它是“义”的发端。

辞让之心, 礼之端也 辞让之心就是谦逊推让之心。孟子认为,人生来就有辞让之心,经过后天的教育和培养,就能发展成“礼”的观念。儒家学说中的“礼”,就是由人的“辞让之心”发展而来的。

是非之心, 智之端也 孟子认为“是非之心,人皆有之”,人人都有,不需要学习就知道,那就是“良知”。对是非的判断,显示的是一个人智力的高下、道德素养的高低、知识的深浅,是一个人的是非观、道德观、价值观的体现。

【任务二】 理解孟子“四端说”的意义

1.孟子认为每个人都具备“仁、义、礼、智”四端,是否意味着同时具备“仁、义、礼、智”四种品德 如何才能达到“仁、义、礼、智”的境界

参考答案:不是。“仁、义、礼、智”四种发端并不等于“仁、义、礼、智”四种品德,具备这四端,只是说我们具备了达到“仁、义、礼、智”境界的潜能。在孟子看来,我们要达到“仁、义、礼、智”的境界,至少还要“扩而充之”。

2.孟子认为,人皆有“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”,这具有怎样的意义

参考答案:在孟子看来,“四端”是人和“非人”的分水岭。从这点来看,人与人是完全平等的:君子和庶民是平等的,尧、舜和路人甚至桀、纣也是平等的。每一个人最初都面临着两条路:一条是向上成为君子圣贤的路,一条是向下沦为普通人、小人甚至衣冠禽兽的路。孟子鼓励人们向善,保持本心。

课堂活动

孟子是如何论证“仁、义、礼、智”四端的

参考答案:(1)运用层进式的手法引出论说中心。首先提出观点:人皆有不忍人之心。这种“不忍人之心”就是“恻隐之心”。既然人皆有“恻隐之心”,那么,就会有因自身的不善而羞耻,见他人的不善而憎恶的“羞恶之心”;因而也就会有“辞让之心”“是非之心”,因而也就具备“仁、义、礼、智”四种发端了。这里用的都是直接推理的逻辑手法,层层推进,一步步逼近论说中心。

(2)运用正反对比的手法引出论说中心。从大的方面来讲,先从正面立论——“人皆有不忍人之心”,接着从反面推论——“无恻隐之心,非人也;……非人也;……非人也;……非人也”,接着再把“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”归为“仁、义、礼、智”四端,最后引出所要论说的中心。正反对比,辩证有力。(3)运用例证法凸显论证的力量。如在论述全文中心“人皆有不忍人之心”时,运用“孺子将入于井”的事例展开论述,使观点鲜明突出。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

充满道德理性的光辉

“四端说”是孟子思想的一个重要内容,也是他对先秦儒学理论的一个重要贡献。孟子的性善论、仁义论、仁政论等都与“四端说”有关,是围绕“四端说”展开的。可以说,“四端说”的提出,才真正标志着孟子思想的成熟。

“四端说”具体来讲为“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也”。就是说,同情心是“仁”的发端,羞耻心是“义”的发端,谦让心是“礼”的发端,是非心是“智”的发端。“仁、义、礼、智”这四种德行,即来自四种情感,故称“四端”。

“四端”不是孤立存在的,它们是统一的整体。“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”不仅是“不忍人之心”的具体体现,而且是“仁、义、礼、智”在人内心的发端。“四端”就如人的四肢一样,是人生而具有的,无论是圣人或是庶人都可以做得到。扩充“四端”使其成为“仁、义、礼、智”四德是自然而然的,也是至关重要的。

“四端”只是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,这“四端”就像刚刚燃烧的火或刚刚流出的泉水一样,还需要“扩而充之”才能够发扬光大。这样不断充实,就能充分体现人性之所在,就能养成四种品德——“仁、义、礼、智”,达到人性的完满。

【素材挖掘】

●彰显人性光辉。孟子认为,从人的天生资质看,人是善良的。同情心,人人都有;羞耻心,人人都有;谦让心,人人都有;是非心,人人都有。人性中的这“四端”就如同我们的四肢。“恻隐之心”是“仁”的萌芽,“羞耻之心”是“义”的萌芽,“辞让之心”是“礼”的萌芽,“是非之心”是“智”的萌芽。人成为万物之灵的重要依据是人实现了对动物生存法则的超越,人在理性基础上生成的道德良知,显示了人的尊严与高贵,反映出人性的璀璨光芒。

●聆听先哲教诲。穿越时间的河流,两千多年前的孟子的教诲依然值得我们聆听:“不以规矩,不能成方圆。”“天时不如地利,地利不如人和。”“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”“夫人必自侮,然后人侮之;家必自毁,而后人毁之;国必自伐,而后人伐之。”这些充满智慧和哲理的名言,警醒后人,引人思考。

练习思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.对下列语句中加点词的解释,不正确的一项是( )

答案:B

解析:“怵惕”,惊骇,恐惧。

2.下列语句中加点词的意义和用法不同的一项是( )

答案:A

解析:A项,助词,的/代词,指天下。B项,都是介词,表对象。C项,均是连词,表顺承。D项,均是语气词,表陈述语气。

3.给下面画波浪线的文字断句,正确的一项是( )

孟子谓齐宣王曰:“王之臣有托其妻子于其友而之楚游者比其反也则冻馁其妻子则如之何”王曰:“弃之。”曰:“士师不能治士,则如之何 ”王曰:“已之。”曰:“四境之内不治,则如之何 ”王顾左右而言他。

(《孟子·梁惠王下》)

A.王之臣/有托其妻子于其友而之楚游者/比其反也/则冻馁/其妻子则如之何/

B.王之臣有托其妻子于其友/而之楚游者/比其反也/则冻馁其妻子/则如之何/

C.王之臣有托其妻子/于其友而之楚游者/比其反也则冻馁/其妻子则如之何/

D.王之臣有托其妻子于其友/而之楚游者/比其反也则冻馁/其妻子则如之何/

答案:B

解析:给这段文字断句,可根据大意和虚词断开。

4.下列对相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“乡党”,古代五百户为一党,一万二千五百户为一乡,合称乡党。泛指同乡。

B.“四海”,古人认为中国四周都有海,称天下为四海,称中国为海内,外国为海外。

C.“先王”即古代帝王,文中具体指的是已逝的前代君主。

D.《孟子》常用比喻、寓言说理,许多语句多为后人引用,并逐渐化为成语,如“不远千里、出尔反尔、为富不仁、水深火热”等。

答案:C

解析:孟子主张“法先王”,“先王”在文中指的是尧、舜、禹等圣明的君主。

5.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

(2)人之有是四端也,犹其有四体也。

(3)凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

参考答案:(1)用怜爱别人的心施行怜爱百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。(2)人有这四种发端,就像有四肢一样。(3)凡是有这四种发端的人,知道都要扩大并充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。

二、思考与探究

6.孟子认为:“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。今夫水,搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。是岂水之性哉 其势则然也。人之可使为不善,其性亦犹是也。”孟子主张“性善”,同为儒家的荀子却主张“性恶”。你认为人性是“善”还是“恶”呢 请与同学讨论这个问题并写下你的观点。

参考答案:略

本 课 结 束