部编版选择性必修下册 10.2 《 兰亭集序》课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版选择性必修下册 10.2 《 兰亭集序》课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-03 15:28:03 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第三单元

10 兰亭集序

语 文

2022

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

练习思考与运用

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

王羲之(303—361,一说321—379),字逸少,祖籍琅玡临沂(今属山东),后迁居会稽山阴(今浙江绍兴),东晋书法家。因曾任右军将军,世称“王右军”。《晋书》说他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙”。后世誉之为“书圣”。

【了解背景】

两晋时期,士大夫普遍崇尚老庄,追求清静无为、自由放任的生活。玄学盛行,对士人的思想、生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃、朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但使其在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

【相关链接】

序

序,也叫“前言”“引言”“序言”,属实用文体,同“跋”是一类文体。列于卷首叫“序”,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同本书有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。

知识积累

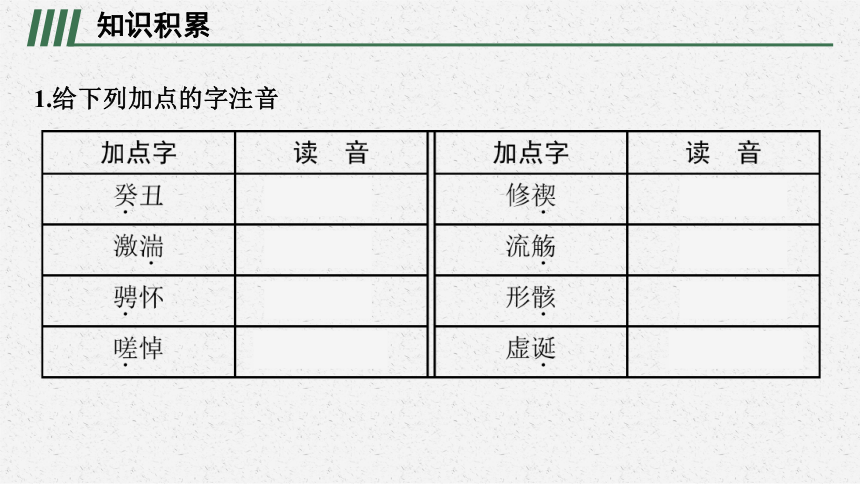

1.给下列加点的字注音

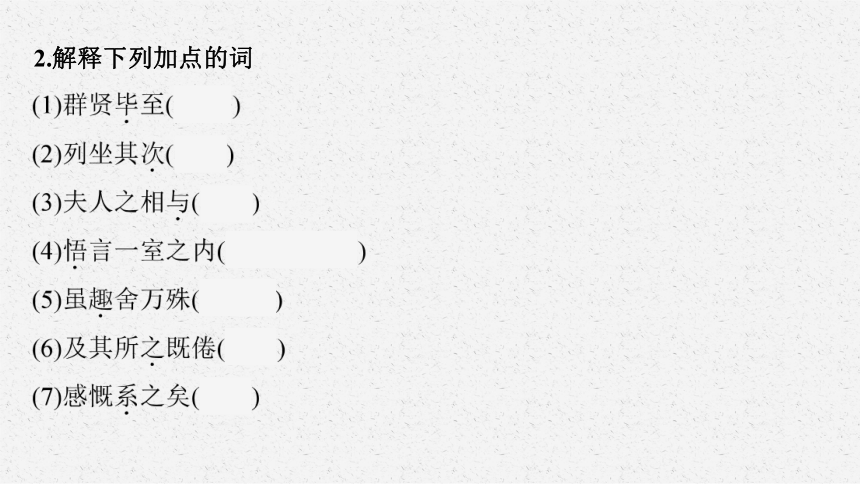

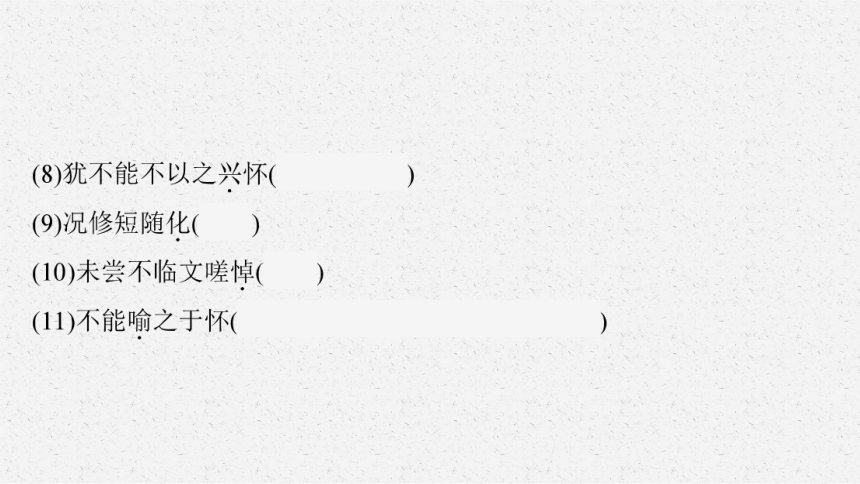

2.解释下列加点的词

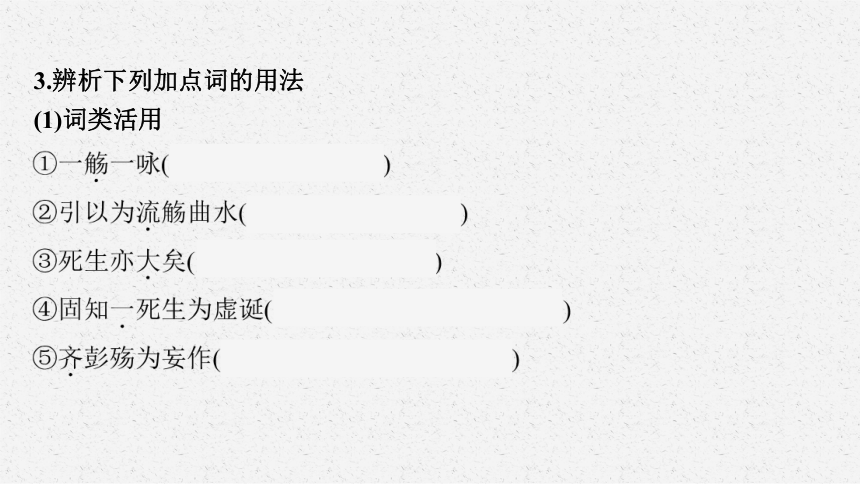

3.辨析下列加点词的用法

(1)词类活用

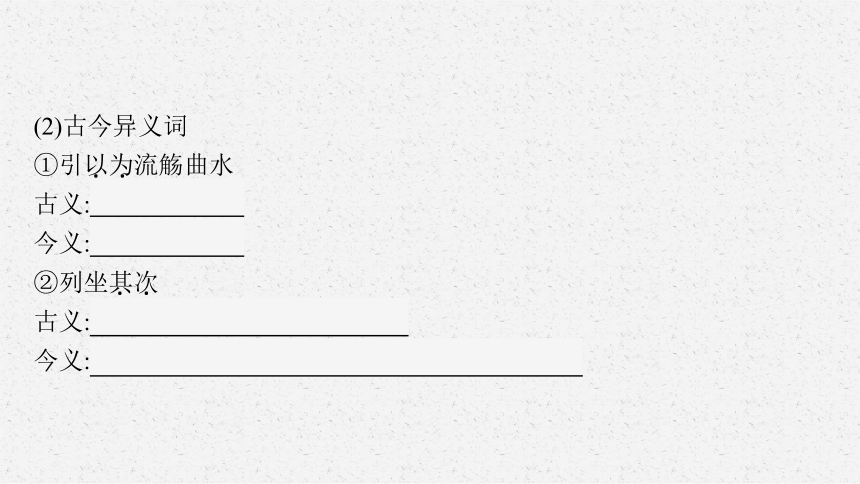

(2)古今异义词

①引以为流觞曲水

古义:把……作为。

今义:认为。

②列坐其次

古义:它的旁边,文中指曲水旁边。

今义:次第较后,第二(用于列举事项);次要的地位。

·

·

·

·

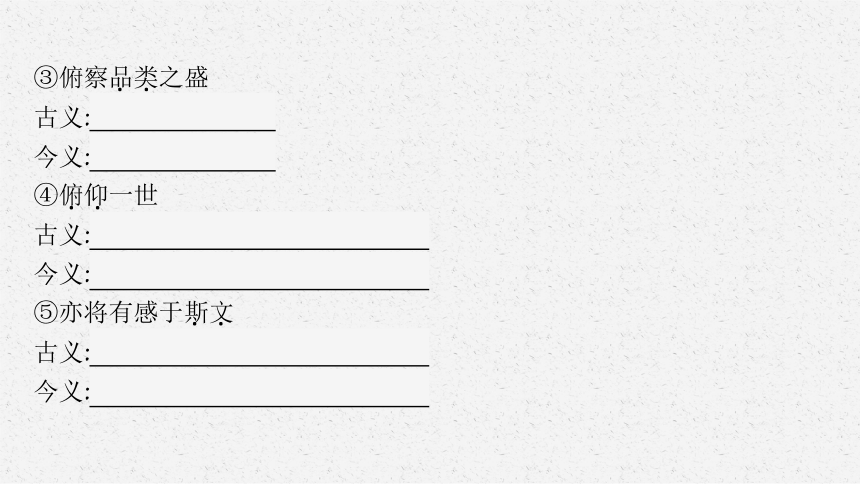

③俯察品类之盛

古义:自然界的万物。

今义:种类。

④俯仰一世

古义:一俯一仰之间,表示时间短暂。

今义:低头和抬头,泛指一举一动。

⑤亦将有感于斯文

古义:这些诗文。

今义:文雅;文化或文人。

·

·

·

·

·

·

(3)重要虚词

4.记诵名句

(1)此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

(2)是日也,天朗气清,惠风和畅。

(3)或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

(4)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 理清思路,体会情感

1.请从“时间”“地点”“缘由”“环境”“人物”方面简要概括兰亭集会的情况。

参考答案:

2.“信可乐也”中“乐”有哪些内涵

参考答案:

表层含义 一是同道相逢,二是环境幽雅,三是气候宜人

深层含义 作者在此情此景中对大自然的领悟,“观宇宙之大”“察品类之盛”,神奇的造化,使自然界的一切均等地享受大自然的恩赐,置身于自然中,往往使人物我两忘,达到“道”的最高境界

3.本文在亦“乐”亦“悲”之中抒发了怎样的情怀

参考答案:本文由“乐”而“悲”,感情曲折深沉。先写景、写事、写情,以一“乐”字作统领,然后写宴集之后的感慨,以一“悲”字为核心。由“乐”而“悲”,看似突兀,却在情理之中。由聚想到散,由宴集而想到人生,顿生感慨;随着时光的流逝,生命也终有尽期,感慨之余,产生伤感,“悲”随之而生。作者将目光上溯至古人,从古人留下的文章来看,古人也为人生的变化而兴叹,因此斥庄子“一死生为虚诞”“齐彭殇为妄作”,再将目光移至未来,推想后人一定和古今之人的感情相通。死生之大,千古同慨,“录其所述”并为之作序,目的是引起“后之览者”的感慨与共鸣,使之能够理解作者心中的感触。作者在深沉的感慨中暗含着对人生的眷恋和热爱,与前文的“乐”遥相呼应,形成一个整体。

【任务二】 情理交融,体会其生死观

1.联系文章内容,思考作者是如何得出“死生亦大矣”这一观点的。

参考答案:由兰亭集会联想到当时人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,但从中提示了人生忧患的来源。首先来自生命本体永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”,“及其所之既倦”便“感慨系之矣”。其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。接着笔锋一转,由生说到死,“修短随化,终期于尽”,提出个体生命的短暂有限,多让人心痛。至此,作者水到渠成地得出“死生亦大矣”的观点。

2.为什么说“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”

参考答案:首先,从庄子这一观点本身看,观点出自《庄子·齐物论》。庄子认为生和死是相对的,“方生方死,方死方生”,像细胞的新陈代谢。但他夸大了这个相对,否定了生和死的区别,所以生死相等说是“虚诞”的,是荒谬的。庄子还认为活了八百岁的彭祖和未成年就死去的人没什么差别,因为长短只是相对的。他也同样夸大了这种相对性,否定了寿夭的区别,所以是“妄作”,是胡说。

其次,从内容看,作者先指出生死是人生的大事,接着分别写古人、今人、后人无不对生死这一人生大事感慨万分、对人生无常悲恨不已。那么,既然古往今来的人们无一例外地为人生无常兴叹生悲,庄子的死生一样、寿夭等同说还不是荒诞之语吗

课堂活动

我们该如何看待古人“一死生”的人生观和王羲之对这种人生观的否定

提示:查找有关背景资料并结合你对课文的理解阐述你的观点。

观点一 道家庄子认为,生、死都是大化运行中的一个阶段,不过是形式的变化,对于死亡不必恐慌,要顺其自然,“死生为昼夜”,所以庄子主张“齐生死”,即生死等同。

魏晋之际,是我国历史上又一动荡黑暗时期,当时的士人人人自危,朝不保 夕,纷纷信奉道家的隐居避世思想,纵情山水,啸傲山野,思想消极,行动无为,感觉生命就像水上浮萍,随波荡漾,漂到哪里是哪里,生死无常。

本文中兰亭集会上的多数人都有此举动。如谢安曾长期隐居东山,不问世情。他们普遍崇尚老庄,追求清静无为、自由放任的生活,清谈玄理,不务实际,意志消沉,不求进取,认为生就是死,死就是生,即所谓“一死生”“齐彭殇”,这实际上是人们面对动荡危险、朝不保夕的社会现实时为求自保而做出的本能反应。看淡生死,表面上是明智通达,实际上是逃避现实、思想虚无。

观点二 生和死在任何时候都是两码事,二者不能混同为一。

生有各种各样的生,有的人活得庸庸碌碌,有的人活得志得意 满;死也有各种各样的死,有的人死得默默无闻,有的人死得轰轰烈烈。司马迁说:“人固有一死,或重于太(泰)山,或轻于鸿毛。”臧克家说:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”生与死从来不会因为时代不同、国家有别、形势不一而完全等同。正如王羲之所说的:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”这样看来,王羲之强调“死生亦大矣”,否定“一死生”的生死观,是以此来启发那些崇尚清静无为的名士。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

立意深远 文笔清新

《兰亭集序》就其内容和形式而言,它不仅是一般意义上的书序,也是一篇立意深远、文笔清新自然的优美散文。

文章从兰亭集会落笔,首先用简洁的文字点明集会的时间、地点、缘由和与会人物,接着用抒情的笔调,描绘了清雅优美的山、水、林、竹等自然景物,而正是这些自然风光引起与会者饮酒取乐、临溪赋诗的雅兴,下文就自然转入叙写雅事与种种欢乐情景。第2段段末以“乐”作结,揭示了与会者沉浸在美好的自然和人文环境中得到审美愉悦而暂时忘却烦恼的情趣。

接着作者紧承“仰”“俯”二字和“信可乐也”一语,转写人世变化、情随事迁的情况。不管是“悟言一室之内”的静者,还是“放浪形骸之外”的躁者,他们虽都在一时一事上“快然自足”,但是这些眼前的美景和人世的欢乐,“俯仰之间,已为陈迹”,乐极而悲生,自然提出“死生亦大矣”这一主旨。最后作者抓住死生问题,进一步表明自己的生死观。作者针对当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,痛斥“一死生”“齐彭殇”的老庄学说为“虚诞”“妄作”。

综观全文,作者着眼于“死”“生”二字,借一次集会宴游阐明人生哲理,表明了作者的深远立意。这篇序文之所以流传千古,不仅因为其立意深远,而且因为其文笔清新流畅、朴素自然。魏晋时期出现了骈文的高潮,骈文几乎占领了全部文学领域,这种文体讲究对偶、辞藻、音律、用典,极不利于表情达意。在这种骈文风行的时代,作者能不拘一格,用洒脱流畅、朴素简洁、极富表现力的语言写景、叙事、抒情、议论,充分体现了作者散文的个人风格。特别是文中用了“群贤毕至”“崇山峻岭”“茂林修竹”“天朗气清”“游目骋怀”“情随事迁”“感慨系之”“若合一契”等词语写兰亭山水之优美,叙时人宴游之雅致,抒盛事不常之感慨,议死生意义之重大,而这些词语从此便被后人当作成语使用,极大地丰富了语言宝库,从而也奠定了《兰亭集序》在中国文学史上的地位。

【素材挖掘】

●感悟生命:王羲之陶醉在兰亭宴集的盛况里,陶醉在人与自然的和谐氛围中。他寄情山水,引出了“死生”这一人生的重大问题。他提出“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”的观点。他敢于正视人生之痛,表现出了自己的真性情,吟唱出了对人生无比的热爱和眷恋。我们只有正视生死,才能热爱生命,把有限的生命投入到无限的学习、工作中去,在奋斗和奉献中增加生命的长度和厚度。

练习思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列词语中加点字的注音全都正确的一项是( )

答案:B

解析:A项,“癸”应读“guǐ”。C项,“悼”应读“dào”。D项,“曲”应读“qū”。

2.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

答案:A

解析:A项,次:旁边。

3.下列各句中,加点词语的含义与现代汉语相同的一项是( )

答案:D

解析:A项,古义:这些诗文。今义:文雅;文化或文人。B项,古义:一俯一仰之间,比喻时间短暂。今义:低头和抬头,泛指一举一动。C项,古义:心怀。今义:抱在怀里;胸前;心里存有。D项,都指有所感触而慨叹。古今意思相同。

4.下列加点的词与“少长咸集”中“咸”的意思不同的一项是( )

答案:D

解析:D项,诸:相当于“之于”。其他都解释为“全,都”。

5.下列句子中“所以”的用法与例句相同的一项是( )

答案:B

解析:B项,和例句中的“所以”都是“用来”的意思,其他三项均表原因。

二、思考与探究

6.王羲之是我国历史上著名的书法家,被后世尊为“书圣”。他的书法“飘若浮云,矫若惊龙”,他写的《兰亭集序》名扬天下,但是,他在仕途上却不是很得志。就在兰亭聚会后的公元355年,王羲之彻底告别了官宦生涯,携家眷来到剡县金庭,过起了隐居生活。

那么,是什么原因导致他走上辞官归隐之路的呢 你认为王羲之有必要辞官吗

参考答案:略

本 课 结 束

第三单元

10 兰亭集序

语 文

2022

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

练习思考与运用

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

王羲之(303—361,一说321—379),字逸少,祖籍琅玡临沂(今属山东),后迁居会稽山阴(今浙江绍兴),东晋书法家。因曾任右军将军,世称“王右军”。《晋书》说他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙”。后世誉之为“书圣”。

【了解背景】

两晋时期,士大夫普遍崇尚老庄,追求清静无为、自由放任的生活。玄学盛行,对士人的思想、生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃、朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但使其在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

【相关链接】

序

序,也叫“前言”“引言”“序言”,属实用文体,同“跋”是一类文体。列于卷首叫“序”,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同本书有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列加点的词

3.辨析下列加点词的用法

(1)词类活用

(2)古今异义词

①引以为流觞曲水

古义:把……作为。

今义:认为。

②列坐其次

古义:它的旁边,文中指曲水旁边。

今义:次第较后,第二(用于列举事项);次要的地位。

·

·

·

·

③俯察品类之盛

古义:自然界的万物。

今义:种类。

④俯仰一世

古义:一俯一仰之间,表示时间短暂。

今义:低头和抬头,泛指一举一动。

⑤亦将有感于斯文

古义:这些诗文。

今义:文雅;文化或文人。

·

·

·

·

·

·

(3)重要虚词

4.记诵名句

(1)此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

(2)是日也,天朗气清,惠风和畅。

(3)或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

(4)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 理清思路,体会情感

1.请从“时间”“地点”“缘由”“环境”“人物”方面简要概括兰亭集会的情况。

参考答案:

2.“信可乐也”中“乐”有哪些内涵

参考答案:

表层含义 一是同道相逢,二是环境幽雅,三是气候宜人

深层含义 作者在此情此景中对大自然的领悟,“观宇宙之大”“察品类之盛”,神奇的造化,使自然界的一切均等地享受大自然的恩赐,置身于自然中,往往使人物我两忘,达到“道”的最高境界

3.本文在亦“乐”亦“悲”之中抒发了怎样的情怀

参考答案:本文由“乐”而“悲”,感情曲折深沉。先写景、写事、写情,以一“乐”字作统领,然后写宴集之后的感慨,以一“悲”字为核心。由“乐”而“悲”,看似突兀,却在情理之中。由聚想到散,由宴集而想到人生,顿生感慨;随着时光的流逝,生命也终有尽期,感慨之余,产生伤感,“悲”随之而生。作者将目光上溯至古人,从古人留下的文章来看,古人也为人生的变化而兴叹,因此斥庄子“一死生为虚诞”“齐彭殇为妄作”,再将目光移至未来,推想后人一定和古今之人的感情相通。死生之大,千古同慨,“录其所述”并为之作序,目的是引起“后之览者”的感慨与共鸣,使之能够理解作者心中的感触。作者在深沉的感慨中暗含着对人生的眷恋和热爱,与前文的“乐”遥相呼应,形成一个整体。

【任务二】 情理交融,体会其生死观

1.联系文章内容,思考作者是如何得出“死生亦大矣”这一观点的。

参考答案:由兰亭集会联想到当时人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,但从中提示了人生忧患的来源。首先来自生命本体永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”,“及其所之既倦”便“感慨系之矣”。其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。接着笔锋一转,由生说到死,“修短随化,终期于尽”,提出个体生命的短暂有限,多让人心痛。至此,作者水到渠成地得出“死生亦大矣”的观点。

2.为什么说“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”

参考答案:首先,从庄子这一观点本身看,观点出自《庄子·齐物论》。庄子认为生和死是相对的,“方生方死,方死方生”,像细胞的新陈代谢。但他夸大了这个相对,否定了生和死的区别,所以生死相等说是“虚诞”的,是荒谬的。庄子还认为活了八百岁的彭祖和未成年就死去的人没什么差别,因为长短只是相对的。他也同样夸大了这种相对性,否定了寿夭的区别,所以是“妄作”,是胡说。

其次,从内容看,作者先指出生死是人生的大事,接着分别写古人、今人、后人无不对生死这一人生大事感慨万分、对人生无常悲恨不已。那么,既然古往今来的人们无一例外地为人生无常兴叹生悲,庄子的死生一样、寿夭等同说还不是荒诞之语吗

课堂活动

我们该如何看待古人“一死生”的人生观和王羲之对这种人生观的否定

提示:查找有关背景资料并结合你对课文的理解阐述你的观点。

观点一 道家庄子认为,生、死都是大化运行中的一个阶段,不过是形式的变化,对于死亡不必恐慌,要顺其自然,“死生为昼夜”,所以庄子主张“齐生死”,即生死等同。

魏晋之际,是我国历史上又一动荡黑暗时期,当时的士人人人自危,朝不保 夕,纷纷信奉道家的隐居避世思想,纵情山水,啸傲山野,思想消极,行动无为,感觉生命就像水上浮萍,随波荡漾,漂到哪里是哪里,生死无常。

本文中兰亭集会上的多数人都有此举动。如谢安曾长期隐居东山,不问世情。他们普遍崇尚老庄,追求清静无为、自由放任的生活,清谈玄理,不务实际,意志消沉,不求进取,认为生就是死,死就是生,即所谓“一死生”“齐彭殇”,这实际上是人们面对动荡危险、朝不保夕的社会现实时为求自保而做出的本能反应。看淡生死,表面上是明智通达,实际上是逃避现实、思想虚无。

观点二 生和死在任何时候都是两码事,二者不能混同为一。

生有各种各样的生,有的人活得庸庸碌碌,有的人活得志得意 满;死也有各种各样的死,有的人死得默默无闻,有的人死得轰轰烈烈。司马迁说:“人固有一死,或重于太(泰)山,或轻于鸿毛。”臧克家说:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”生与死从来不会因为时代不同、国家有别、形势不一而完全等同。正如王羲之所说的:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”这样看来,王羲之强调“死生亦大矣”,否定“一死生”的生死观,是以此来启发那些崇尚清静无为的名士。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

立意深远 文笔清新

《兰亭集序》就其内容和形式而言,它不仅是一般意义上的书序,也是一篇立意深远、文笔清新自然的优美散文。

文章从兰亭集会落笔,首先用简洁的文字点明集会的时间、地点、缘由和与会人物,接着用抒情的笔调,描绘了清雅优美的山、水、林、竹等自然景物,而正是这些自然风光引起与会者饮酒取乐、临溪赋诗的雅兴,下文就自然转入叙写雅事与种种欢乐情景。第2段段末以“乐”作结,揭示了与会者沉浸在美好的自然和人文环境中得到审美愉悦而暂时忘却烦恼的情趣。

接着作者紧承“仰”“俯”二字和“信可乐也”一语,转写人世变化、情随事迁的情况。不管是“悟言一室之内”的静者,还是“放浪形骸之外”的躁者,他们虽都在一时一事上“快然自足”,但是这些眼前的美景和人世的欢乐,“俯仰之间,已为陈迹”,乐极而悲生,自然提出“死生亦大矣”这一主旨。最后作者抓住死生问题,进一步表明自己的生死观。作者针对当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,痛斥“一死生”“齐彭殇”的老庄学说为“虚诞”“妄作”。

综观全文,作者着眼于“死”“生”二字,借一次集会宴游阐明人生哲理,表明了作者的深远立意。这篇序文之所以流传千古,不仅因为其立意深远,而且因为其文笔清新流畅、朴素自然。魏晋时期出现了骈文的高潮,骈文几乎占领了全部文学领域,这种文体讲究对偶、辞藻、音律、用典,极不利于表情达意。在这种骈文风行的时代,作者能不拘一格,用洒脱流畅、朴素简洁、极富表现力的语言写景、叙事、抒情、议论,充分体现了作者散文的个人风格。特别是文中用了“群贤毕至”“崇山峻岭”“茂林修竹”“天朗气清”“游目骋怀”“情随事迁”“感慨系之”“若合一契”等词语写兰亭山水之优美,叙时人宴游之雅致,抒盛事不常之感慨,议死生意义之重大,而这些词语从此便被后人当作成语使用,极大地丰富了语言宝库,从而也奠定了《兰亭集序》在中国文学史上的地位。

【素材挖掘】

●感悟生命:王羲之陶醉在兰亭宴集的盛况里,陶醉在人与自然的和谐氛围中。他寄情山水,引出了“死生”这一人生的重大问题。他提出“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”的观点。他敢于正视人生之痛,表现出了自己的真性情,吟唱出了对人生无比的热爱和眷恋。我们只有正视生死,才能热爱生命,把有限的生命投入到无限的学习、工作中去,在奋斗和奉献中增加生命的长度和厚度。

练习思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列词语中加点字的注音全都正确的一项是( )

答案:B

解析:A项,“癸”应读“guǐ”。C项,“悼”应读“dào”。D项,“曲”应读“qū”。

2.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

答案:A

解析:A项,次:旁边。

3.下列各句中,加点词语的含义与现代汉语相同的一项是( )

答案:D

解析:A项,古义:这些诗文。今义:文雅;文化或文人。B项,古义:一俯一仰之间,比喻时间短暂。今义:低头和抬头,泛指一举一动。C项,古义:心怀。今义:抱在怀里;胸前;心里存有。D项,都指有所感触而慨叹。古今意思相同。

4.下列加点的词与“少长咸集”中“咸”的意思不同的一项是( )

答案:D

解析:D项,诸:相当于“之于”。其他都解释为“全,都”。

5.下列句子中“所以”的用法与例句相同的一项是( )

答案:B

解析:B项,和例句中的“所以”都是“用来”的意思,其他三项均表原因。

二、思考与探究

6.王羲之是我国历史上著名的书法家,被后世尊为“书圣”。他的书法“飘若浮云,矫若惊龙”,他写的《兰亭集序》名扬天下,但是,他在仕途上却不是很得志。就在兰亭聚会后的公元355年,王羲之彻底告别了官宦生涯,携家眷来到剡县金庭,过起了隐居生活。

那么,是什么原因导致他走上辞官归隐之路的呢 你认为王羲之有必要辞官吗

参考答案:略

本 课 结 束