部编版选择性必修下册 5.2《边城(节选)》课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版选择性必修下册 5.2《边城(节选)》课件(37张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第二单元

边城(节选)

语 文

2022

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

练习思考与运用

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

沈从文(1902—1988),湖南凤凰人,作家。1928年参加“新月社”,先后在西南联大、北京大学任教。“京派作家群”的中心人物。作品着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性,在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人,讴歌一种自在自得的人生。他的一系列以湘西为背景的小说,如短篇小说《丈夫》《贵生》《三三》、中篇小说《边城》等最引人注目。

【了解背景】

《边城》成书于1931年,那正是沈从文爱情事业双丰收的季节。1931年社会虽然动荡不安,但总体上还是稍显和平,这个时候中国有良知的文人,都在思考着人性的本质,沈从文自然是走在前沿的,于是,他希望通过自己对湘西的印象的描写,呈现一个近似于桃花源的湘西小城,给都市文明中迷茫的人指一条明路。人间尚有纯洁自然的爱,人生需要回归自然的本性。

【相关链接】

沈从文的湘西世界

沈从文的湘西世界是一个人性和谐自然的精神世界。他通过对湘西世界的描写,表现了一种遥远而令人心向神往的人生形式,一种优美、健康、自然,又与人性不相违背的人生形式。沈从文的湘西世界通过对生命形态的把握,使得朴实的湘西大自然与社会现实融为一体,构筑了具有东方神韵的心灵的世外桃源。

知识积累

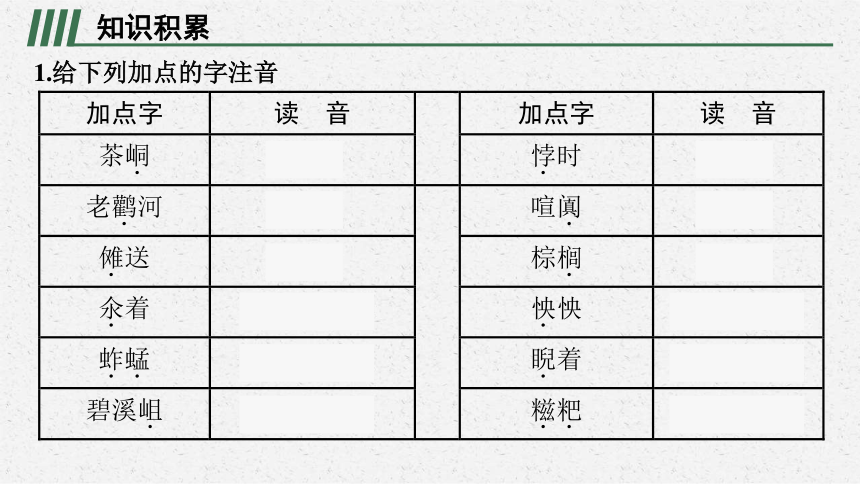

1.给下列加点的字注音

2.解释下列词语的含义

(1)兴味:兴趣。

(2)轻薄:言语举动带有轻佻和玩弄意味(多指对女性)。

(3)喧阗:声音大而杂;喧闹。

(4)怏怏:形容不满意或不高兴的神情。

(5)礼轻仁义重:礼物虽然轻微,但其中的情义却很深重。

3.辨析下列词语的用法

(1)应和 附和

辨析:“应和”和“附和”都有“言语、行动”追随他人的意思。前者指

(声音、语言、行动等)相呼应。后者指(言语、行动)追随别人,为贬义词。

例句:①在演唱湖北民歌《龙船调》时,演员以方言唱出“妹娃要过河,是哪个来推我嘛 ”全场近万名观众齐声应和:“我来推你嘛!”由此掀起晚会高潮。

②虽然不好说他们是共同造谣,但至少是附和者。

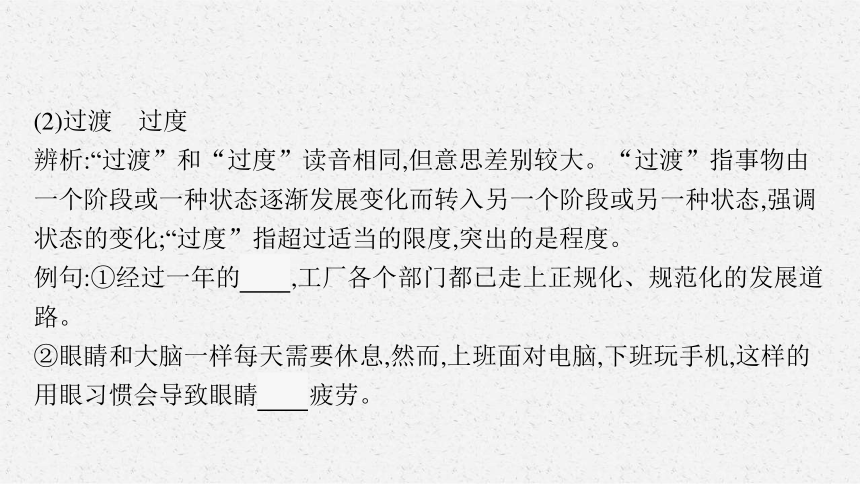

(2)过渡 过度

辨析:“过渡”和“过度”读音相同,但意思差别较大。“过渡”指事物由一个阶段或一种状态逐渐发展变化而转入另一个阶段或另一种状态,强调状态的变化;“过度”指超过适当的限度,突出的是程度。

例句:①经过一年的过渡,工厂各个部门都已走上正规化、规范化的发展道路。

②眼睛和大脑一样每天需要休息,然而,上班面对电脑,下班玩手机,这样的用眼习惯会导致眼睛过度疲劳。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 鉴赏细致入微的描写

1.文中有许多细节写得很出色,其中翠翠和傩送相识时傩送说的“大鱼咬你”这一细节出现了多次,这一细节有什么作用

参考答案:翠翠从心里喜欢傩送,她和傩送相识时傩送说的那句话深深地印在了她的心里,从此象征着爱情的“鱼”的意象维系着傩送与翠翠的关系。“大鱼咬你”这一细节反复出现,一则前后照应,使故事情节连贯紧凑;二则在看似简单的重复中推动故事情节的发展,翠翠的情感倾向也愈加明朗;三则在天意和人为的错综中展示人物的性格和人物的内心活动,充满了含蓄美。“大鱼咬你”是贯穿在翠翠和傩送之间的爱情的一根线,这根线愈清晰,两个人之间的情感就愈浓烈。但是又不难看出,对爱情的强烈追求和人性的含蓄化之间的矛盾,无意间又加剧了当事者内心的痛苦。

2.文中赛龙舟捉鸭子这一活动场景的描写有什么作用

参考答案:一是表现了边城官民和谐,社会安宁;二是引出泅水高手顺顺,自然引出他的两个儿子,为下文情节的展开做铺垫。

3.“翠翠想起自己先前骂人那句话,心里又吃惊又害羞,再也不说什么,默默地随了那火把走去。”其中“吃惊”“害羞”“默默”等词反映出翠翠怎样的心理

参考答案:“吃惊”是因为知道傩送不仅不记恨自己,还派人送自己回家;“害羞”是因为她作为少女得到了一个青年男子的保护、关心;“默默”点出这件事在她心里产生了很大的影响,让她的内心不再平静。

4.“翠翠睨着腰背微驼白发满头的祖父,不说什么话。”这句话展示了翠翠怎样的心理

参考答案:一方面,翠翠明白爷爷老了,需要休息,需要自己照顾;另一方面,翠翠有对爱情的憧憬,而这就意味着要离开爷爷,因而她不说什么话。

【任务二】 领会作者的创作目的

1.如何理解翠翠的形象就是作者理想中的美与爱的人生形式的化身

参考答案:首先,翠翠纯真美丽,她爱与自己相依为命的爷爷,也爱生她养她的大自然。

其次,翠翠情窦初开,既有对爱的向往和痴情,又有少女的敏感、羞涩和矜持;既感到欢愉,又害怕别人窥破自己内心的隐秘;还常常莫名地烦忧,即使对自己的爷爷也不吐露心思。

这个纯真少女外表的娴静、羞涩与内心的渴望、激荡相交融,脑海中不时出现美妙的梦幻般的境界,流露出少女对爱情的憧憬,而她的痴情和烦恼也在梦幻中得到满足和排解。翠翠的形象集中地体现了作者对美好人性的追求。

2.作者为什么要把边城湘西普通人的生活写得如此美好

参考答案:一是用边城人的淳朴、善良、正直、热情跟都市上流社会的虚伪、懦弱、自私、势利相对照;二是把过去的人情美与今天唯利的人生观相对照。在这两种对照中,使人们能够从作品中,发现一种燃烧的感情。

3.作者在创作谈中说,他要表现“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”,你认为这篇小说所表现的这种人生形式究竟是怎样的

参考答案:《边城》表现的人生形式是自然的,这里的人善良、质朴,体现了人性中最美的一面。这种人生形式是优美的,他们含蓄而毫不声张,温情而毫不暴烈,他们的人生是优雅、安详的。这种人生形式是健康而不悖乎人性的,他们有爱、敢爱,爱得深沉,爱得彻底。

【任务三】 感受散文化小说的语言特点

汪曾祺曾说:“《边城》的语言是沈从文盛年的语言,最好的语言……这时期的语言,每一句都‘鼓立’饱满,充满水分,酸甜合度,像一篮新摘的烟台玛瑙樱桃。”简要说明沈从文散文化小说的语言特点。

参考答案:(1)注意字词斟酌,善用叠音词。在《边城》中,作者善用拟声词,这些拟声词也多为叠音词,如“船一划动便即刻蓬蓬铛铛把锣鼓很单纯的敲打起来”。拟声词使语言的表达更形象,叠音的运用则使语言具有节奏美。小说中叠音词的使用随处可见,就连主人公的名字“翠翠”也是叠音词。在小说《边城》中出现的叠词还有“朦朦胧胧”“慢慢”“静静”“轻轻”“小小”“匆匆”“摇摇”等。这些叠音词的使用,不仅使小说具有优美的节奏,给人以韵律美的享受,更透露出一种朦胧美,使人仿佛置身于湘西的风情画之中。

(2)运用乡土味十足的湘西方言。沈从文自己曾经说过:“我的文字风格,假若还有些值得注意处,那只是因为我记得水上人的言辞太多了。”富有浓郁的乡土特色是沈从文小说最显著的特征,《边城》也不例外。小说中对话,带有湘西边地人民所特有的山野气息,甚至可以从这些对话中嗅出乡土味。如小说中对人物对话的描写。湘西方言根植于劳动群众语言的肥沃土壤里,表现的是湘西淳朴民情与边地风情,作者大量地运用了具有浓厚的地方色彩的湘西方言、土语使小说更为真切地展示了湘西风景秀丽的美,民俗风情的美以及人性的美。

(3)运用多种修辞手法。沈从文《边城》运用了比喻、比拟、象征、衬托等修辞手法,而且运用得恰到好处,尤其是比喻的使用。《边城》中的比喻新鲜别致,如“小鞭炮如落雨的样子”。

此外,《边城》的语言特色还体现在运用湘西歌谣、俗语、谚语,追求韵律和谐等方面。《边城》带有湘西地方气息与色彩,带有湘西人特有的

课堂活动

课文节选的这部分文字展现了哪些美

提示:可以结合沈从文的“湘西世界”的特点进行分析,如风景、人情、风俗等。

观点一 人情美。湘西民风古朴而淳厚,老船夫、翠翠、天保、傩送,还有士兵、水手、过往的商旅,尽管物质条件并不相同,但质朴、纯真、善良的品性却是相同的,都具有一种单纯的善良、原始的可爱。这里的一切,没有受到都市物质文明的污染,单纯寂寞,如梦一般宁静美好。作者极力讴歌传统文化中保留至今的美德,是相对于现代传统美德受到破坏,到处充溢着物欲金钱主义的浅薄、庸俗和腐化堕落的现实而言的。在摹写边城人生命的形态和生活的方式中,隐含着对现实生活中古老的美德、价值观失落的痛心,以及对现代文明物欲泛滥的批评。

观点二 风俗美。边城保留着古老的风俗习惯,如端午节的庆典、月下对歌、狮子龙灯等。古老的风俗是和古朴的民风联系在一起的,透露着边城祥和安定的气氛。

观点三 景色美。边城山清水秀,蕴含着原始、自然的气息,好似天然不加雕饰的美玉。作者描写的湘西,自然风光秀丽、民风淳朴,人们不讲等级、不谈功利,人与人之间诚心相待,相互友爱,这些都代表着未受污染的农业文明的传统美德。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

诗情画意,注重本色

沈从文笔下的湘西世界充满了安静活泼、生机盎然的风景美:天朗,风轻,水清。这个健康、自然、优美的世界,寄托了沈从文深沉而真挚的爱,寄托着他的哀愁、怜悯和希望。《边城》对湘西的民风民俗做了细致的描绘,具有风俗美:青年男女用对歌的方式在月夜倾吐爱慕之情;每到端午节,家家锁门闭户到河边,上吊脚楼观赏年轻小伙子龙舟竞赛;端

午节在河中捉鸭子;中秋夜晚,舞龙,耍狮子,放烟火,使小小的山城沉浸在一片欢乐之中……这些充满诗情画意的风俗画,散发着泥土的清香,显示了湘西独特的魅力。

【素材挖掘】

●人性之美:《边城》描绘了一幅民风淳朴的风情画,沈从文先生深情地歌咏了亲情、爱情及人与人之间的友爱之情,充分展示了湘西的古老民俗与人物的善良。无论是植根于当地悠远历史土壤里的“爷爷”的那种甘于贫苦而生性达观、洞悉世情而信守天命的善良,还是在古老传统里出新枝、尚未沾染世俗尘埃的“翠翠”“天保”“傩送”那种初涉人世而摒弃旧俗、虽历风雨而其志不渝的聪慧,沈从文无不凭着自己敏锐的艺术感受力,捕捉到了那种人与人之间的善意和坦诚,反映着他对美好人性的赞颂和已被现代文明锈蚀和破坏的传统美德的呼唤。他推崇湘西人的人生方式,表达了想以此重建民族品德和人格的美好愿望。

●真挚的爱:山依然青,水依然绿,人依然美。如果要用两个字来概括《边城》,那就是“美”和“爱”。沈从文说:“我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借从桃源上行七百里路酉水流域一个小城小市中几个愚夫俗子,被一件人事牵在一处时,各人应有的一分哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”《边城》中的“美”是集中通过“爱”来表现的,包括两性之爱、兄弟之爱、亲子之爱、朋友之爱。这样的“爱”不仅仅是单方的输出和容纳,更是彼此的一种圆融。

练习思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列词语中加点字的注音全都正确的一项是( )

答案:B

解析:A项,“峒”应读“dòng”。C项,“翘”应读“qiáo”。D项,“喁”应读“yú”。

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.花轿 渡船 粗鄙 甘拜下风

B.竹杆 流泻 含糊 怡然自得

C.撑船 摇橹 粽子 兵慌马乱

D.葫芦 笑嬉嬉 山峦 左睇右盼

答案:A

解析:B项,“杆”应为“竿”。C项,“慌”应为“荒”。D项,“嬉嬉”应为“嘻嘻”。

3.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.沈从文的《边城》,以真挚的情感、语言的优美、诗意的情绪为我们营建了一个民风淳朴、青山碧水,具有湘西风情的沈氏理想世界。

B.隋唐以来,韩愈的《师说》、杜牧的《阿房宫赋》、魏征的《谏太宗十思疏》等作品,都具有积极的思想倾向,因而文笔清新,耐人咀嚼。

C.沈从文的《边城》是一篇带有田园牧歌情调的散文化的小说,反映了作者对“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”的向往。

D.有效解决看病贵、看病难的问题,不仅关系到能否继续坚持“以人为本”的原则,而且影响到能否继续推进社会主义事业的长远大计。

答案:C

解析:A项,语序不当,形容词性短语“语言的优美”应改为名词性短语“优美的语言”。B项,“因而”使用错误,因为前后内容构不成因果关系。D项,一面对两面,句首应加“能否”。

4.依次填入下面语段横线处的句子,与上下文衔接最恰当的一项是( )

茶峒河是酉水的一条支流,河水明澈如镜。 。当地的顽皮孩子喜欢在这里撒尿,笑咧咧地夸口:“哈,我一泡尿浇遍三省!” 。还是“拉拉渡”,不用篙或桨,不过牵船的篾缆换成了脚趾粗的钢索了。摆渡的还是个老人, ,也许是有的,一时半会儿不知跑到哪儿玩耍去了。

①茶峒,因沈从文的著名小说《边城》以其为背景而闻名

②《边城》中描写的那个渡口还在,据说渡口恰是三省的交界点

③渡口还在老地方,不过尖头的渡船变成方头的了

④当地人说,当年翠翠和她的爷爷就住在这儿的一间木屋里

⑤只是不见了翠翠和黄狗

A.②③⑤ B.①③④ C.①③⑤ D.②③④

答案:A

解析:要选择容易突破的一处进行判断。第三处横线后的“也许是有的”暗示前面只能填⑤,排除B、D两项。第一处横线后的“这里”说明前面是“渡口”,而非“茶峒”,排除C项。

5.《边城》结尾这样写道:“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”翠翠每天都在希望中等待着。请根据你的想象,描写图片中翠翠的心理。要求:语言准确、得体,不少于60字。

答案:示例爷爷走了。我知道他是回不来了。可是,你呢 会不会回来 每天我撑船,过往的人很多,可惜没有你,甚至连你的消息都没有。没人过河的时候,我就坐在这里,守在这里。你真的不再回来了吗

解析:此时的翠翠,心中对二老充满牵挂,最期盼的就是他能早点回来。基于此,从心理描写的角度把相关内容写出来即可。

二、思考与探究

6.你认为《边城》是爱情的颂歌还是生命的思索

参考答案:略

本 课 结 束

第二单元

边城(节选)

语 文

2022

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

练习思考与运用

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

沈从文(1902—1988),湖南凤凰人,作家。1928年参加“新月社”,先后在西南联大、北京大学任教。“京派作家群”的中心人物。作品着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性,在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人,讴歌一种自在自得的人生。他的一系列以湘西为背景的小说,如短篇小说《丈夫》《贵生》《三三》、中篇小说《边城》等最引人注目。

【了解背景】

《边城》成书于1931年,那正是沈从文爱情事业双丰收的季节。1931年社会虽然动荡不安,但总体上还是稍显和平,这个时候中国有良知的文人,都在思考着人性的本质,沈从文自然是走在前沿的,于是,他希望通过自己对湘西的印象的描写,呈现一个近似于桃花源的湘西小城,给都市文明中迷茫的人指一条明路。人间尚有纯洁自然的爱,人生需要回归自然的本性。

【相关链接】

沈从文的湘西世界

沈从文的湘西世界是一个人性和谐自然的精神世界。他通过对湘西世界的描写,表现了一种遥远而令人心向神往的人生形式,一种优美、健康、自然,又与人性不相违背的人生形式。沈从文的湘西世界通过对生命形态的把握,使得朴实的湘西大自然与社会现实融为一体,构筑了具有东方神韵的心灵的世外桃源。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列词语的含义

(1)兴味:兴趣。

(2)轻薄:言语举动带有轻佻和玩弄意味(多指对女性)。

(3)喧阗:声音大而杂;喧闹。

(4)怏怏:形容不满意或不高兴的神情。

(5)礼轻仁义重:礼物虽然轻微,但其中的情义却很深重。

3.辨析下列词语的用法

(1)应和 附和

辨析:“应和”和“附和”都有“言语、行动”追随他人的意思。前者指

(声音、语言、行动等)相呼应。后者指(言语、行动)追随别人,为贬义词。

例句:①在演唱湖北民歌《龙船调》时,演员以方言唱出“妹娃要过河,是哪个来推我嘛 ”全场近万名观众齐声应和:“我来推你嘛!”由此掀起晚会高潮。

②虽然不好说他们是共同造谣,但至少是附和者。

(2)过渡 过度

辨析:“过渡”和“过度”读音相同,但意思差别较大。“过渡”指事物由一个阶段或一种状态逐渐发展变化而转入另一个阶段或另一种状态,强调状态的变化;“过度”指超过适当的限度,突出的是程度。

例句:①经过一年的过渡,工厂各个部门都已走上正规化、规范化的发展道路。

②眼睛和大脑一样每天需要休息,然而,上班面对电脑,下班玩手机,这样的用眼习惯会导致眼睛过度疲劳。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 鉴赏细致入微的描写

1.文中有许多细节写得很出色,其中翠翠和傩送相识时傩送说的“大鱼咬你”这一细节出现了多次,这一细节有什么作用

参考答案:翠翠从心里喜欢傩送,她和傩送相识时傩送说的那句话深深地印在了她的心里,从此象征着爱情的“鱼”的意象维系着傩送与翠翠的关系。“大鱼咬你”这一细节反复出现,一则前后照应,使故事情节连贯紧凑;二则在看似简单的重复中推动故事情节的发展,翠翠的情感倾向也愈加明朗;三则在天意和人为的错综中展示人物的性格和人物的内心活动,充满了含蓄美。“大鱼咬你”是贯穿在翠翠和傩送之间的爱情的一根线,这根线愈清晰,两个人之间的情感就愈浓烈。但是又不难看出,对爱情的强烈追求和人性的含蓄化之间的矛盾,无意间又加剧了当事者内心的痛苦。

2.文中赛龙舟捉鸭子这一活动场景的描写有什么作用

参考答案:一是表现了边城官民和谐,社会安宁;二是引出泅水高手顺顺,自然引出他的两个儿子,为下文情节的展开做铺垫。

3.“翠翠想起自己先前骂人那句话,心里又吃惊又害羞,再也不说什么,默默地随了那火把走去。”其中“吃惊”“害羞”“默默”等词反映出翠翠怎样的心理

参考答案:“吃惊”是因为知道傩送不仅不记恨自己,还派人送自己回家;“害羞”是因为她作为少女得到了一个青年男子的保护、关心;“默默”点出这件事在她心里产生了很大的影响,让她的内心不再平静。

4.“翠翠睨着腰背微驼白发满头的祖父,不说什么话。”这句话展示了翠翠怎样的心理

参考答案:一方面,翠翠明白爷爷老了,需要休息,需要自己照顾;另一方面,翠翠有对爱情的憧憬,而这就意味着要离开爷爷,因而她不说什么话。

【任务二】 领会作者的创作目的

1.如何理解翠翠的形象就是作者理想中的美与爱的人生形式的化身

参考答案:首先,翠翠纯真美丽,她爱与自己相依为命的爷爷,也爱生她养她的大自然。

其次,翠翠情窦初开,既有对爱的向往和痴情,又有少女的敏感、羞涩和矜持;既感到欢愉,又害怕别人窥破自己内心的隐秘;还常常莫名地烦忧,即使对自己的爷爷也不吐露心思。

这个纯真少女外表的娴静、羞涩与内心的渴望、激荡相交融,脑海中不时出现美妙的梦幻般的境界,流露出少女对爱情的憧憬,而她的痴情和烦恼也在梦幻中得到满足和排解。翠翠的形象集中地体现了作者对美好人性的追求。

2.作者为什么要把边城湘西普通人的生活写得如此美好

参考答案:一是用边城人的淳朴、善良、正直、热情跟都市上流社会的虚伪、懦弱、自私、势利相对照;二是把过去的人情美与今天唯利的人生观相对照。在这两种对照中,使人们能够从作品中,发现一种燃烧的感情。

3.作者在创作谈中说,他要表现“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”,你认为这篇小说所表现的这种人生形式究竟是怎样的

参考答案:《边城》表现的人生形式是自然的,这里的人善良、质朴,体现了人性中最美的一面。这种人生形式是优美的,他们含蓄而毫不声张,温情而毫不暴烈,他们的人生是优雅、安详的。这种人生形式是健康而不悖乎人性的,他们有爱、敢爱,爱得深沉,爱得彻底。

【任务三】 感受散文化小说的语言特点

汪曾祺曾说:“《边城》的语言是沈从文盛年的语言,最好的语言……这时期的语言,每一句都‘鼓立’饱满,充满水分,酸甜合度,像一篮新摘的烟台玛瑙樱桃。”简要说明沈从文散文化小说的语言特点。

参考答案:(1)注意字词斟酌,善用叠音词。在《边城》中,作者善用拟声词,这些拟声词也多为叠音词,如“船一划动便即刻蓬蓬铛铛把锣鼓很单纯的敲打起来”。拟声词使语言的表达更形象,叠音的运用则使语言具有节奏美。小说中叠音词的使用随处可见,就连主人公的名字“翠翠”也是叠音词。在小说《边城》中出现的叠词还有“朦朦胧胧”“慢慢”“静静”“轻轻”“小小”“匆匆”“摇摇”等。这些叠音词的使用,不仅使小说具有优美的节奏,给人以韵律美的享受,更透露出一种朦胧美,使人仿佛置身于湘西的风情画之中。

(2)运用乡土味十足的湘西方言。沈从文自己曾经说过:“我的文字风格,假若还有些值得注意处,那只是因为我记得水上人的言辞太多了。”富有浓郁的乡土特色是沈从文小说最显著的特征,《边城》也不例外。小说中对话,带有湘西边地人民所特有的山野气息,甚至可以从这些对话中嗅出乡土味。如小说中对人物对话的描写。湘西方言根植于劳动群众语言的肥沃土壤里,表现的是湘西淳朴民情与边地风情,作者大量地运用了具有浓厚的地方色彩的湘西方言、土语使小说更为真切地展示了湘西风景秀丽的美,民俗风情的美以及人性的美。

(3)运用多种修辞手法。沈从文《边城》运用了比喻、比拟、象征、衬托等修辞手法,而且运用得恰到好处,尤其是比喻的使用。《边城》中的比喻新鲜别致,如“小鞭炮如落雨的样子”。

此外,《边城》的语言特色还体现在运用湘西歌谣、俗语、谚语,追求韵律和谐等方面。《边城》带有湘西地方气息与色彩,带有湘西人特有的

课堂活动

课文节选的这部分文字展现了哪些美

提示:可以结合沈从文的“湘西世界”的特点进行分析,如风景、人情、风俗等。

观点一 人情美。湘西民风古朴而淳厚,老船夫、翠翠、天保、傩送,还有士兵、水手、过往的商旅,尽管物质条件并不相同,但质朴、纯真、善良的品性却是相同的,都具有一种单纯的善良、原始的可爱。这里的一切,没有受到都市物质文明的污染,单纯寂寞,如梦一般宁静美好。作者极力讴歌传统文化中保留至今的美德,是相对于现代传统美德受到破坏,到处充溢着物欲金钱主义的浅薄、庸俗和腐化堕落的现实而言的。在摹写边城人生命的形态和生活的方式中,隐含着对现实生活中古老的美德、价值观失落的痛心,以及对现代文明物欲泛滥的批评。

观点二 风俗美。边城保留着古老的风俗习惯,如端午节的庆典、月下对歌、狮子龙灯等。古老的风俗是和古朴的民风联系在一起的,透露着边城祥和安定的气氛。

观点三 景色美。边城山清水秀,蕴含着原始、自然的气息,好似天然不加雕饰的美玉。作者描写的湘西,自然风光秀丽、民风淳朴,人们不讲等级、不谈功利,人与人之间诚心相待,相互友爱,这些都代表着未受污染的农业文明的传统美德。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

诗情画意,注重本色

沈从文笔下的湘西世界充满了安静活泼、生机盎然的风景美:天朗,风轻,水清。这个健康、自然、优美的世界,寄托了沈从文深沉而真挚的爱,寄托着他的哀愁、怜悯和希望。《边城》对湘西的民风民俗做了细致的描绘,具有风俗美:青年男女用对歌的方式在月夜倾吐爱慕之情;每到端午节,家家锁门闭户到河边,上吊脚楼观赏年轻小伙子龙舟竞赛;端

午节在河中捉鸭子;中秋夜晚,舞龙,耍狮子,放烟火,使小小的山城沉浸在一片欢乐之中……这些充满诗情画意的风俗画,散发着泥土的清香,显示了湘西独特的魅力。

【素材挖掘】

●人性之美:《边城》描绘了一幅民风淳朴的风情画,沈从文先生深情地歌咏了亲情、爱情及人与人之间的友爱之情,充分展示了湘西的古老民俗与人物的善良。无论是植根于当地悠远历史土壤里的“爷爷”的那种甘于贫苦而生性达观、洞悉世情而信守天命的善良,还是在古老传统里出新枝、尚未沾染世俗尘埃的“翠翠”“天保”“傩送”那种初涉人世而摒弃旧俗、虽历风雨而其志不渝的聪慧,沈从文无不凭着自己敏锐的艺术感受力,捕捉到了那种人与人之间的善意和坦诚,反映着他对美好人性的赞颂和已被现代文明锈蚀和破坏的传统美德的呼唤。他推崇湘西人的人生方式,表达了想以此重建民族品德和人格的美好愿望。

●真挚的爱:山依然青,水依然绿,人依然美。如果要用两个字来概括《边城》,那就是“美”和“爱”。沈从文说:“我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借从桃源上行七百里路酉水流域一个小城小市中几个愚夫俗子,被一件人事牵在一处时,各人应有的一分哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。”《边城》中的“美”是集中通过“爱”来表现的,包括两性之爱、兄弟之爱、亲子之爱、朋友之爱。这样的“爱”不仅仅是单方的输出和容纳,更是彼此的一种圆融。

练习思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列词语中加点字的注音全都正确的一项是( )

答案:B

解析:A项,“峒”应读“dòng”。C项,“翘”应读“qiáo”。D项,“喁”应读“yú”。

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.花轿 渡船 粗鄙 甘拜下风

B.竹杆 流泻 含糊 怡然自得

C.撑船 摇橹 粽子 兵慌马乱

D.葫芦 笑嬉嬉 山峦 左睇右盼

答案:A

解析:B项,“杆”应为“竿”。C项,“慌”应为“荒”。D项,“嬉嬉”应为“嘻嘻”。

3.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.沈从文的《边城》,以真挚的情感、语言的优美、诗意的情绪为我们营建了一个民风淳朴、青山碧水,具有湘西风情的沈氏理想世界。

B.隋唐以来,韩愈的《师说》、杜牧的《阿房宫赋》、魏征的《谏太宗十思疏》等作品,都具有积极的思想倾向,因而文笔清新,耐人咀嚼。

C.沈从文的《边城》是一篇带有田园牧歌情调的散文化的小说,反映了作者对“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”的向往。

D.有效解决看病贵、看病难的问题,不仅关系到能否继续坚持“以人为本”的原则,而且影响到能否继续推进社会主义事业的长远大计。

答案:C

解析:A项,语序不当,形容词性短语“语言的优美”应改为名词性短语“优美的语言”。B项,“因而”使用错误,因为前后内容构不成因果关系。D项,一面对两面,句首应加“能否”。

4.依次填入下面语段横线处的句子,与上下文衔接最恰当的一项是( )

茶峒河是酉水的一条支流,河水明澈如镜。 。当地的顽皮孩子喜欢在这里撒尿,笑咧咧地夸口:“哈,我一泡尿浇遍三省!” 。还是“拉拉渡”,不用篙或桨,不过牵船的篾缆换成了脚趾粗的钢索了。摆渡的还是个老人, ,也许是有的,一时半会儿不知跑到哪儿玩耍去了。

①茶峒,因沈从文的著名小说《边城》以其为背景而闻名

②《边城》中描写的那个渡口还在,据说渡口恰是三省的交界点

③渡口还在老地方,不过尖头的渡船变成方头的了

④当地人说,当年翠翠和她的爷爷就住在这儿的一间木屋里

⑤只是不见了翠翠和黄狗

A.②③⑤ B.①③④ C.①③⑤ D.②③④

答案:A

解析:要选择容易突破的一处进行判断。第三处横线后的“也许是有的”暗示前面只能填⑤,排除B、D两项。第一处横线后的“这里”说明前面是“渡口”,而非“茶峒”,排除C项。

5.《边城》结尾这样写道:“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”翠翠每天都在希望中等待着。请根据你的想象,描写图片中翠翠的心理。要求:语言准确、得体,不少于60字。

答案:示例爷爷走了。我知道他是回不来了。可是,你呢 会不会回来 每天我撑船,过往的人很多,可惜没有你,甚至连你的消息都没有。没人过河的时候,我就坐在这里,守在这里。你真的不再回来了吗

解析:此时的翠翠,心中对二老充满牵挂,最期盼的就是他能早点回来。基于此,从心理描写的角度把相关内容写出来即可。

二、思考与探究

6.你认为《边城》是爱情的颂歌还是生命的思索

参考答案:略

本 课 结 束