统编版高中语文选择性必修中册第三单元9《屈原列传》课件(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修中册第三单元9《屈原列传》课件(42张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

第三单元

9 屈原列传

语 文

2022

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

练习思考与运用

预习梳理与积累

预习助读

【了解背景】

屈原生活的时代,正是楚国由强盛转向衰亡的时期。当时楚国内外都出现了尖锐的矛盾斗争:内政上有保守派与改革派的斗争,外交上有亲秦与亲齐两派的斗争。以楚怀王稚子子兰等为代表的楚国贵族集团保守堕落,亲秦误国,而屈原则主张对内立法强国,对外联齐抗秦。屈原的见疏、放逐,以致投汨罗江而死,就是这种斗争的结果。本文是《史记·屈原贾生列传》中有关屈原的部分,这是现存最早的关于屈原的完整史料,是研究屈原生平的重要依据。本文以强烈的感情歌颂了屈原卓越超群的才华和他对理想执着追求的精神。虽然事迹简略,但文笔沉郁顿挫,咏叹反复,夹叙夹议,是一篇有特色的评传式散文。

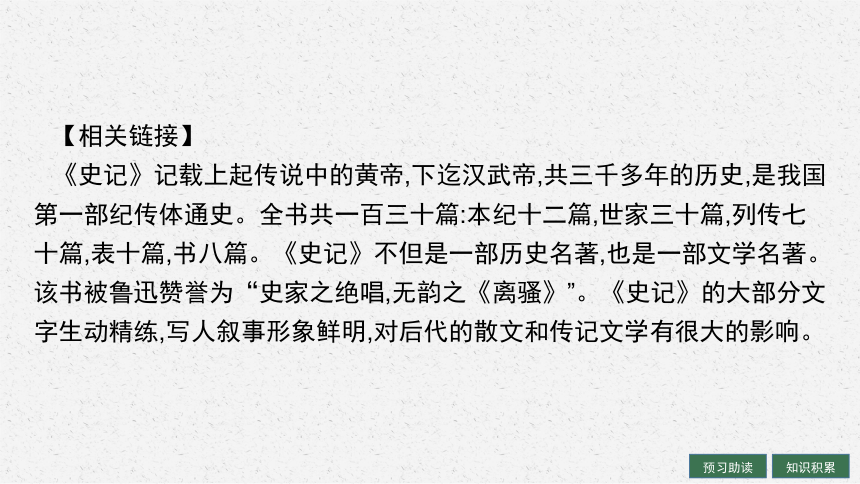

【相关链接】

《史记》记载上起传说中的黄帝,下迄汉武帝,共三千多年的历史,是我国第一部纪传体通史。全书共一百三十篇:本纪十二篇,世家三十篇,列传七十篇,表十篇,书八篇。《史记》不但是一部历史名著,也是一部文学名著。该书被鲁迅赞誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。《史记》的大部分文字生动精练,写人叙事形象鲜明,对后代的散文和传记文学有很大的影响。

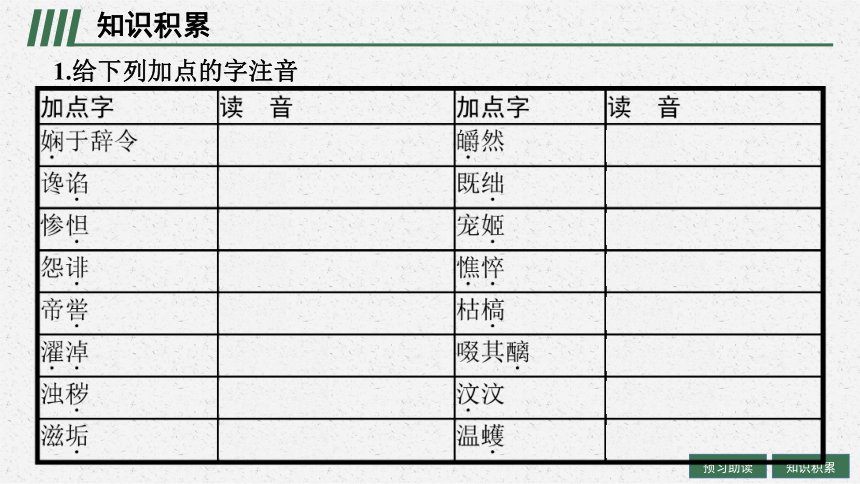

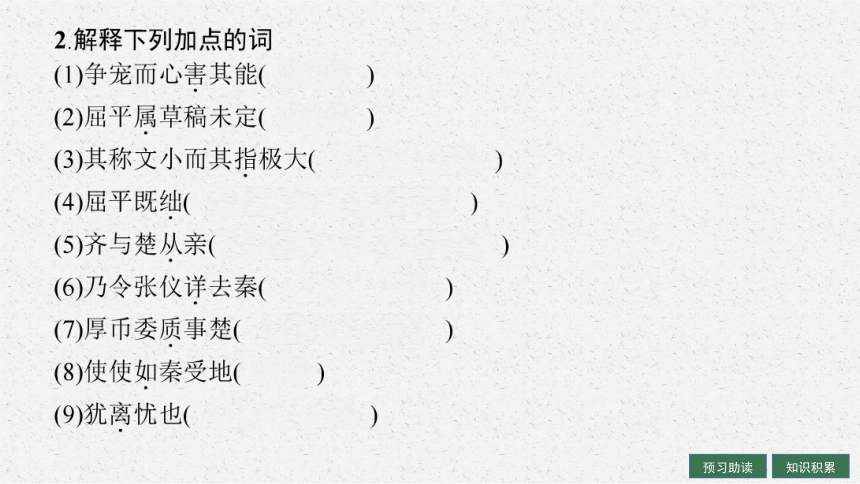

知识积累

1.给下列加点的字注音

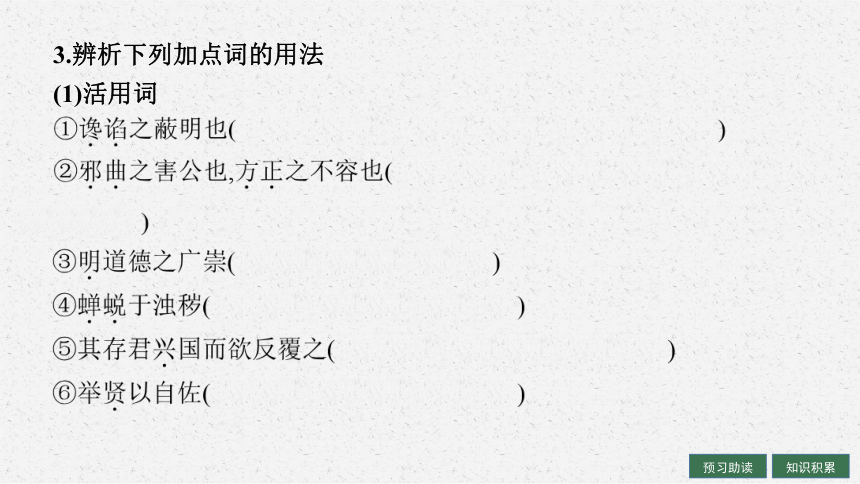

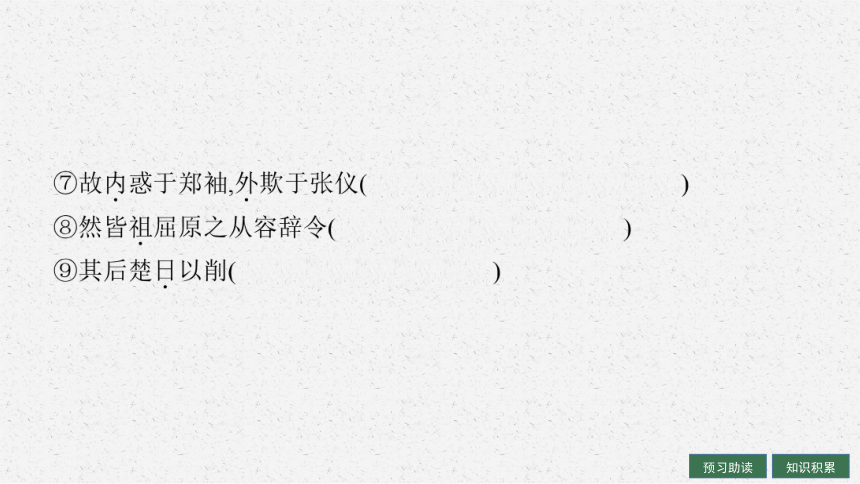

3.辨析下列加点词的用法

(1)活用词

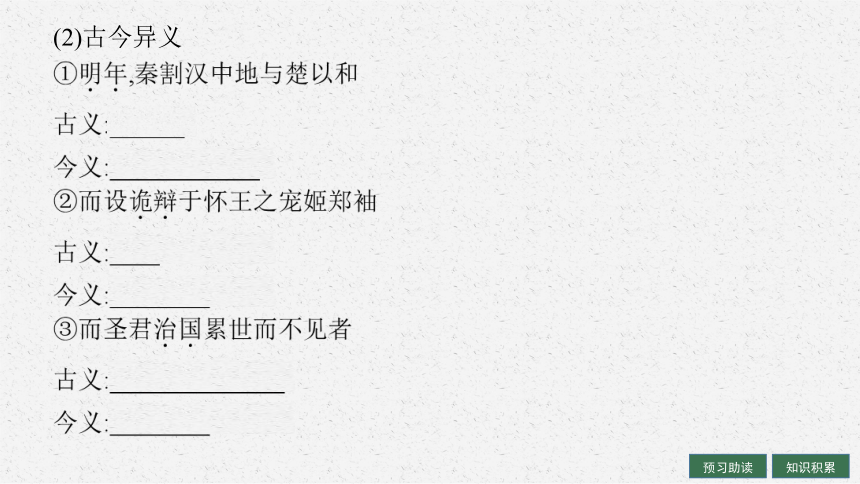

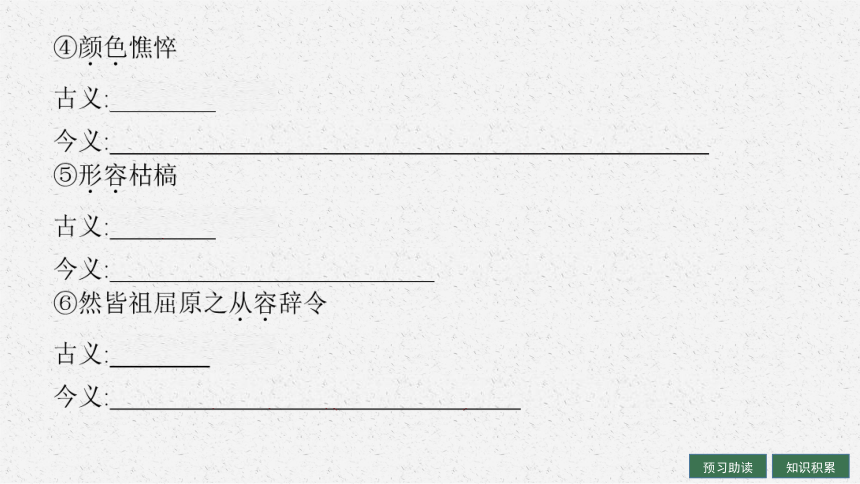

(2)古今异义

(3)多义词

(4)重要虚词“而”“乃”

4.指出下列句子的句式特点

(1)明于治乱,娴于辞令( 介词结构后置 )

(2)方正之不容也( 被动句 )

(3)“离骚”者,犹离忧也( 判断句 )

(4)信而见疑,忠而被谤( 被动句 )

(5)莫不欲求忠以自为,举贤以自佐( 宾语前置 )

(6)故内惑于郑袖,外欺于张仪( 被动句 )

(7)为天下笑( 被动句 )

(8)是以见放( 被动句 )

(9)不凝滞于物( 被动句 )

(10)而自令见放为( 被动句 )

(11)人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎( 定语后置 )

5.记诵有关名句

(1)屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

(2)屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎

(3)其文约,其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 梳理文章内容,分析屈原形象

1.诵读全文,选用本文中的词语或句子来分别概括屈原一生中的几个重要阶段。

参考答案:屈原一生当中的几个重要阶段可以用以下几个词语或句子概括:①王甚任之,②王怒而疏,③放流,④王怒而迁。

2.本文是为屈原作传,但作者用大量笔墨写了楚国的命运,用意是什么

参考答案:①作者将屈原的命运置于社会历史的大背景中表现,通过叙述一系列重大历史事件,展现出人物的个人遭际与国家命运的息息相关,表现出屈原这样的优秀人物在历史滚滚车轮中的无力感,寄寓着浓重的悲剧意味。②楚国的内外交困是怀王的昏聩贪婪以及靳尚、郑袖、子兰等人的谄媚奸邪造成的,他们构成了屈原的对立面,从反面烘托了屈原的才能、智慧与爱国精神。③张仪受秦王重用,凭借三寸不烂之舌,胜过百万雄兵,这也凸显出屈原这样的忠臣贤者对国家的重要价值,也为下文的议论张本。

3.屈原的政治和文学才能主要表现在哪些方面

参考答案:司马迁对屈原的政治才能推崇备至。“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”十二字说明了屈原具有知识广博、记忆力强,精通治理国家的道理,熟悉外交方面辞令的非凡才干。对内“与王图议国事,以出号令”,对外“接遇宾客,应对诸侯”,审时度势,认识到要保国安邦,必须联齐抗秦。文中用较大篇幅叙述楚国与齐、秦的关系,从历史的教训中证明了屈原政治主张的正确。

文学上,作者借助对屈原创作《离骚》的动机和对《离骚》的评价,以及对屈原所作《渔父》的改写来表现屈原的文学才能。“其文约,其辞微,其志洁,其行廉”“其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容”。可谓文如其人,人品与文品达到了和谐统一。

4.课文塑造了屈原怎样的形象

参考答案:才能卓越、光明磊落、矢志不移、心忧祖国、坚持自己的政治主张和人生信念。

【任务二】分析文章特色,体会作者情感

1.司马迁推崇屈原,表现在哪几个方面

参考答案:司马迁推崇屈原表现在两个方面:一是推崇他的正确的政治主张和伟大人格;二是推崇他在文学上的高深造诣。

2.作者从哪些方面介绍《离骚》,又是怎样把屈原的作品和人格结合起来写的

参考答案:文章从《离骚》的创作原因和对《离骚》的评价两个方面来介绍《离骚》。文章在分析《离骚》创作的原因时,说屈原“忧愁幽思而作《离骚》”,表现了屈原忧国忧民的思想感情。在评价《离骚》时,作者把《离骚》的语言风格同屈原的人格相结合进行评价,从而揭示出屈原“泥而不滓”的高贵品德。如评价《离骚》“文约”“辞微”时,说屈原“志洁”“行廉”。屈原“志洁”,因此《离骚》里面多用美人香草来比喻,无不在表现屈原伟大崇高的人格。

3.课文记叙屈原与渔父的对话,在文中有何作用 其中蕴含了作者怎样的感情

参考答案:屈原愤世嫉俗的心情和对待人生的态度以及作者的愤慨、惋惜之情都在这一段文字中表露无遗。渔父和屈原的对话,代表两种不同的人生哲学、品格操守和政治取向。渔父认为对人生、对世事都不要太认真、太执着,最好是得过且过、随遇而安,即篇中所谓的“与世推移”“随其流而扬其波”;至于“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒”,则是大可不必的。屈原反对这种人生哲学,认为绝对不能随波逐流、同流合污,宁可葬身鱼腹也要保持自己志洁行廉的人格。司马迁把渔父和屈原的观点两相比照,是对屈原人格的赞扬和景仰,其中也表露出对黑暗势力的强烈愤慨和对屈原的同情惋惜之情。

4.传记的通常表达方式是客观叙事,而司马迁为屈原作传却融入了大段的议论,这是为什么

参考答案:如此行文,除了史料不足之外,最主要的是文中包含着司马迁的血泪,倾泻着司马迁的激情,可以说是在借他人的酒杯来浇自己胸中的块垒,因为写成《史记》,也是“盖自怨生也”。作者对自己蒙冤受屈深感痛惜,对屈原的不幸遭遇深感同情,对其高风亮节无限景仰,所以只靠单纯的记事不足以表达自己对屈原的敬慕之情,不足以表白其鲜明的倾向性,因此将充满强烈的感彩的议论行于叙事之中,使叙述与议论做到有机契合,和谐一体。只有如此,才能使《屈原列传》产生回肠荡气、意蕴深长的艺术效果,才能表达对屈原坎坷人生、高尚品格的赞叹之情。

课堂活动

今天我们为什么要纪念屈原 试谈谈你的看法。

提示:本题主要是探讨屈原在当下的意义,可从不同层面、不同角度加以讨论。

观点一 屈原留下的精神遗产与日月同辉。屈原不仅是中国第一位伟大的诗人,也是中国第一位伟大的爱国诗人,更是对中国历史产生过重大影响的历史伟人,是被公认的中国诗歌之父,是中国的诗魂、国魂、民族魂。

观点二 屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,千百年来一直是中华民族所极力崇尚的理想范式,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧三个方面。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融入我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的启迪意义。

观点三 爱国主义旗帜的永恒感召。今天我们纪念屈原的一个重要原因就是要弘扬他的爱国主义精神。爱国主义是千百年来形成的对祖国、对人民的最深厚情感,是中华民族文化最深厚的根基所在。而屈原是中华民族爱国主义精神的一面伟大旗帜。

观点四 求索精神应为全社会弘扬。屈原坚持真理、不畏艰辛的人格精神,不仅值得今人效仿和学习,其勇于创新的精神更值得当代人继承和弘扬。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

以人衬人,形象鲜明

司马迁在《屈原列传》中为了突出主要人物屈原,写了其他不同类型的人物作反衬。①用楚怀王的昏聩糊涂反衬屈原的精明干练。②用顷襄王听信谗言、不辨忠奸,对屈原“怒而迁”之举,反衬屈原忠贞爱国,正道直行,突出他在楚国兴衰存亡上举足轻重的地位。③用令尹子兰的邪恶欺诈、泄私愤图报复,反衬屈原的疾恶如仇、忠君爱国。④用上官大夫的嫉贤妒能反衬屈原的正道直行。⑤用张仪的狡诈阴险反衬屈原的英明果断。⑥用靳尚、郑袖的贪婪卖国反衬屈原的爱国无私。⑦用宋玉之徒的虽“祖屈原之从容辞令”,但“终莫敢直谏”,反衬屈原的忠贞爱国、正直无畏。⑧用渔父的明哲保身、随遇而安反衬屈原的高尚志行和坚贞品德。

总之,司马迁在文中写昏君、写佞臣、写隐士、写学士等人物,都是为了从反面衬托屈原这个主要人物,突出其正直爱国的高大形象。

【素材挖掘】

练习思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.对下列加点词的解释,不正确的一项是( )

答案:C

解析:振:抖动。

2.下列各句中,加点词的含义与现代汉语相同的一项是( )

答案:D

解析:D项,古今义均为“关心照顾”。A项,古义,委婉得体。今义,不慌不忙,镇静,沉着;(时间或经济)宽裕。B项,古义,安定太平的国家。今义,治理国家。C项,古义,假话。今义,无理狡辩。

3.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

答案:A

解析:A项,助词,用于主谓间,取消句子的独立性。B项,介词,拿,用/动词,用,任命。C项,连词,表顺承/连词,表转折。D项,介词,在/介词,到。

4.下列句子中,加点词的用法与其他三项不同的一项是( )

答案:D

解析:D项为名词作状语,A、B、C三项均为形容词用作动词。

5.下列句子中,句式特点与其他三项不同的一项是( )

A.身客死于秦,为天下笑

B.数十年,竟为秦所灭

C.众人皆醉而我独醒,是以见放

D.夫天者,人之始也

答案:D

解析:D项为判断句,A、B、C三项均为被动句。

6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.秦以“与楚婚”为借口邀怀王会,从结果来看,其目的被屈原识破。即使这样,新君顷襄王也没有任用屈原。

B.屈原在为官期间不能劝阻怀王赴秦,遭流放的时候仍心系朝廷。

C.怀王之所以落得“竟死于秦”这样悲惨的下场,主要在于他不能任用像屈原这样的忠臣。

D.文章采用了叙事与议论相结合的方法。叙事勾勒出屈原一生的坎坷遭遇,以绘其形;议论则突出屈原的精神品格,来写其心。

答案:B

解析:“屈原在为官期间不能劝阻怀王赴秦”错,由原文可知,屈原劝阻怀王入秦是在流放期间。

二、思考与探究

7.帝王情结是屈原文化个性的重要体现。忠君、尊君、思君、罪君、惜君、哀君、伤君、痛君等复杂微妙的心理情感构成了屈原帝王情结的深邃内涵,这份凝重的帝王情结缘于屈原心中对楚国深沉的挚爱。请搜集有关资料,任选一个角度加以探究。可用屈原的作品或他人有关作品加以印证。

答案:略

本 课 结 束

第三单元

9 屈原列传

语 文

2022

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

练习思考与运用

预习梳理与积累

预习助读

【了解背景】

屈原生活的时代,正是楚国由强盛转向衰亡的时期。当时楚国内外都出现了尖锐的矛盾斗争:内政上有保守派与改革派的斗争,外交上有亲秦与亲齐两派的斗争。以楚怀王稚子子兰等为代表的楚国贵族集团保守堕落,亲秦误国,而屈原则主张对内立法强国,对外联齐抗秦。屈原的见疏、放逐,以致投汨罗江而死,就是这种斗争的结果。本文是《史记·屈原贾生列传》中有关屈原的部分,这是现存最早的关于屈原的完整史料,是研究屈原生平的重要依据。本文以强烈的感情歌颂了屈原卓越超群的才华和他对理想执着追求的精神。虽然事迹简略,但文笔沉郁顿挫,咏叹反复,夹叙夹议,是一篇有特色的评传式散文。

【相关链接】

《史记》记载上起传说中的黄帝,下迄汉武帝,共三千多年的历史,是我国第一部纪传体通史。全书共一百三十篇:本纪十二篇,世家三十篇,列传七十篇,表十篇,书八篇。《史记》不但是一部历史名著,也是一部文学名著。该书被鲁迅赞誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。《史记》的大部分文字生动精练,写人叙事形象鲜明,对后代的散文和传记文学有很大的影响。

知识积累

1.给下列加点的字注音

3.辨析下列加点词的用法

(1)活用词

(2)古今异义

(3)多义词

(4)重要虚词“而”“乃”

4.指出下列句子的句式特点

(1)明于治乱,娴于辞令( 介词结构后置 )

(2)方正之不容也( 被动句 )

(3)“离骚”者,犹离忧也( 判断句 )

(4)信而见疑,忠而被谤( 被动句 )

(5)莫不欲求忠以自为,举贤以自佐( 宾语前置 )

(6)故内惑于郑袖,外欺于张仪( 被动句 )

(7)为天下笑( 被动句 )

(8)是以见放( 被动句 )

(9)不凝滞于物( 被动句 )

(10)而自令见放为( 被动句 )

(11)人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎( 定语后置 )

5.记诵有关名句

(1)屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

(2)屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎

(3)其文约,其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 梳理文章内容,分析屈原形象

1.诵读全文,选用本文中的词语或句子来分别概括屈原一生中的几个重要阶段。

参考答案:屈原一生当中的几个重要阶段可以用以下几个词语或句子概括:①王甚任之,②王怒而疏,③放流,④王怒而迁。

2.本文是为屈原作传,但作者用大量笔墨写了楚国的命运,用意是什么

参考答案:①作者将屈原的命运置于社会历史的大背景中表现,通过叙述一系列重大历史事件,展现出人物的个人遭际与国家命运的息息相关,表现出屈原这样的优秀人物在历史滚滚车轮中的无力感,寄寓着浓重的悲剧意味。②楚国的内外交困是怀王的昏聩贪婪以及靳尚、郑袖、子兰等人的谄媚奸邪造成的,他们构成了屈原的对立面,从反面烘托了屈原的才能、智慧与爱国精神。③张仪受秦王重用,凭借三寸不烂之舌,胜过百万雄兵,这也凸显出屈原这样的忠臣贤者对国家的重要价值,也为下文的议论张本。

3.屈原的政治和文学才能主要表现在哪些方面

参考答案:司马迁对屈原的政治才能推崇备至。“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”十二字说明了屈原具有知识广博、记忆力强,精通治理国家的道理,熟悉外交方面辞令的非凡才干。对内“与王图议国事,以出号令”,对外“接遇宾客,应对诸侯”,审时度势,认识到要保国安邦,必须联齐抗秦。文中用较大篇幅叙述楚国与齐、秦的关系,从历史的教训中证明了屈原政治主张的正确。

文学上,作者借助对屈原创作《离骚》的动机和对《离骚》的评价,以及对屈原所作《渔父》的改写来表现屈原的文学才能。“其文约,其辞微,其志洁,其行廉”“其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容”。可谓文如其人,人品与文品达到了和谐统一。

4.课文塑造了屈原怎样的形象

参考答案:才能卓越、光明磊落、矢志不移、心忧祖国、坚持自己的政治主张和人生信念。

【任务二】分析文章特色,体会作者情感

1.司马迁推崇屈原,表现在哪几个方面

参考答案:司马迁推崇屈原表现在两个方面:一是推崇他的正确的政治主张和伟大人格;二是推崇他在文学上的高深造诣。

2.作者从哪些方面介绍《离骚》,又是怎样把屈原的作品和人格结合起来写的

参考答案:文章从《离骚》的创作原因和对《离骚》的评价两个方面来介绍《离骚》。文章在分析《离骚》创作的原因时,说屈原“忧愁幽思而作《离骚》”,表现了屈原忧国忧民的思想感情。在评价《离骚》时,作者把《离骚》的语言风格同屈原的人格相结合进行评价,从而揭示出屈原“泥而不滓”的高贵品德。如评价《离骚》“文约”“辞微”时,说屈原“志洁”“行廉”。屈原“志洁”,因此《离骚》里面多用美人香草来比喻,无不在表现屈原伟大崇高的人格。

3.课文记叙屈原与渔父的对话,在文中有何作用 其中蕴含了作者怎样的感情

参考答案:屈原愤世嫉俗的心情和对待人生的态度以及作者的愤慨、惋惜之情都在这一段文字中表露无遗。渔父和屈原的对话,代表两种不同的人生哲学、品格操守和政治取向。渔父认为对人生、对世事都不要太认真、太执着,最好是得过且过、随遇而安,即篇中所谓的“与世推移”“随其流而扬其波”;至于“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒”,则是大可不必的。屈原反对这种人生哲学,认为绝对不能随波逐流、同流合污,宁可葬身鱼腹也要保持自己志洁行廉的人格。司马迁把渔父和屈原的观点两相比照,是对屈原人格的赞扬和景仰,其中也表露出对黑暗势力的强烈愤慨和对屈原的同情惋惜之情。

4.传记的通常表达方式是客观叙事,而司马迁为屈原作传却融入了大段的议论,这是为什么

参考答案:如此行文,除了史料不足之外,最主要的是文中包含着司马迁的血泪,倾泻着司马迁的激情,可以说是在借他人的酒杯来浇自己胸中的块垒,因为写成《史记》,也是“盖自怨生也”。作者对自己蒙冤受屈深感痛惜,对屈原的不幸遭遇深感同情,对其高风亮节无限景仰,所以只靠单纯的记事不足以表达自己对屈原的敬慕之情,不足以表白其鲜明的倾向性,因此将充满强烈的感彩的议论行于叙事之中,使叙述与议论做到有机契合,和谐一体。只有如此,才能使《屈原列传》产生回肠荡气、意蕴深长的艺术效果,才能表达对屈原坎坷人生、高尚品格的赞叹之情。

课堂活动

今天我们为什么要纪念屈原 试谈谈你的看法。

提示:本题主要是探讨屈原在当下的意义,可从不同层面、不同角度加以讨论。

观点一 屈原留下的精神遗产与日月同辉。屈原不仅是中国第一位伟大的诗人,也是中国第一位伟大的爱国诗人,更是对中国历史产生过重大影响的历史伟人,是被公认的中国诗歌之父,是中国的诗魂、国魂、民族魂。

观点二 屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,千百年来一直是中华民族所极力崇尚的理想范式,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧三个方面。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融入我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的启迪意义。

观点三 爱国主义旗帜的永恒感召。今天我们纪念屈原的一个重要原因就是要弘扬他的爱国主义精神。爱国主义是千百年来形成的对祖国、对人民的最深厚情感,是中华民族文化最深厚的根基所在。而屈原是中华民族爱国主义精神的一面伟大旗帜。

观点四 求索精神应为全社会弘扬。屈原坚持真理、不畏艰辛的人格精神,不仅值得今人效仿和学习,其勇于创新的精神更值得当代人继承和弘扬。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

以人衬人,形象鲜明

司马迁在《屈原列传》中为了突出主要人物屈原,写了其他不同类型的人物作反衬。①用楚怀王的昏聩糊涂反衬屈原的精明干练。②用顷襄王听信谗言、不辨忠奸,对屈原“怒而迁”之举,反衬屈原忠贞爱国,正道直行,突出他在楚国兴衰存亡上举足轻重的地位。③用令尹子兰的邪恶欺诈、泄私愤图报复,反衬屈原的疾恶如仇、忠君爱国。④用上官大夫的嫉贤妒能反衬屈原的正道直行。⑤用张仪的狡诈阴险反衬屈原的英明果断。⑥用靳尚、郑袖的贪婪卖国反衬屈原的爱国无私。⑦用宋玉之徒的虽“祖屈原之从容辞令”,但“终莫敢直谏”,反衬屈原的忠贞爱国、正直无畏。⑧用渔父的明哲保身、随遇而安反衬屈原的高尚志行和坚贞品德。

总之,司马迁在文中写昏君、写佞臣、写隐士、写学士等人物,都是为了从反面衬托屈原这个主要人物,突出其正直爱国的高大形象。

【素材挖掘】

练习思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.对下列加点词的解释,不正确的一项是( )

答案:C

解析:振:抖动。

2.下列各句中,加点词的含义与现代汉语相同的一项是( )

答案:D

解析:D项,古今义均为“关心照顾”。A项,古义,委婉得体。今义,不慌不忙,镇静,沉着;(时间或经济)宽裕。B项,古义,安定太平的国家。今义,治理国家。C项,古义,假话。今义,无理狡辩。

3.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

答案:A

解析:A项,助词,用于主谓间,取消句子的独立性。B项,介词,拿,用/动词,用,任命。C项,连词,表顺承/连词,表转折。D项,介词,在/介词,到。

4.下列句子中,加点词的用法与其他三项不同的一项是( )

答案:D

解析:D项为名词作状语,A、B、C三项均为形容词用作动词。

5.下列句子中,句式特点与其他三项不同的一项是( )

A.身客死于秦,为天下笑

B.数十年,竟为秦所灭

C.众人皆醉而我独醒,是以见放

D.夫天者,人之始也

答案:D

解析:D项为判断句,A、B、C三项均为被动句。

6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.秦以“与楚婚”为借口邀怀王会,从结果来看,其目的被屈原识破。即使这样,新君顷襄王也没有任用屈原。

B.屈原在为官期间不能劝阻怀王赴秦,遭流放的时候仍心系朝廷。

C.怀王之所以落得“竟死于秦”这样悲惨的下场,主要在于他不能任用像屈原这样的忠臣。

D.文章采用了叙事与议论相结合的方法。叙事勾勒出屈原一生的坎坷遭遇,以绘其形;议论则突出屈原的精神品格,来写其心。

答案:B

解析:“屈原在为官期间不能劝阻怀王赴秦”错,由原文可知,屈原劝阻怀王入秦是在流放期间。

二、思考与探究

7.帝王情结是屈原文化个性的重要体现。忠君、尊君、思君、罪君、惜君、哀君、伤君、痛君等复杂微妙的心理情感构成了屈原帝王情结的深邃内涵,这份凝重的帝王情结缘于屈原心中对楚国深沉的挚爱。请搜集有关资料,任选一个角度加以探究。可用屈原的作品或他人有关作品加以印证。

答案:略

本 课 结 束