2022年中考语文三轮新题速递-文言文阅读试卷(word版 含答案 有解析)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文三轮新题速递-文言文阅读试卷(word版 含答案 有解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 150.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-04 16:04:46 | ||

图片预览

文档简介

2022年中考语文复习新题速递之文言文阅读

一、文言文阅读(共25小题)

1.(2022春 滕州市校级月考)阅读下列文言文,回答问题。

【甲】

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自《小石潭记》)

【乙】

从山门右折,得石径。数步,闻疾雷声,心悸。山僧曰:“此瀑声也。”疾趋,度石下罅②,瀑见。瀑行青壁间,撼山掉③谷,喷雪直下,怒石横激④如虹,忽卷掣折⑤而后注,水态愈伟,山行之极观也。游人坐欹⑥岩下望,以面受沫乍若披丝虚空皆纬,至飞雨泻崖,而犹不忍去。暮归,各赋诗。所目既奇,思亦变幻。

(节选自《观第五泄①记》)

【注释】①第五泄:第五级瀑布。今浙江境内。②罅:缝隙,裂隙。③掉:摇动。④怒石横激:突兀的岩石横拦瀑布,激起水花。⑤掣折:转折。⑥欹:斜靠。

(1)解释下列加点的字的意思。

①犬牙差互

②日光下澈

③山行之极观

④而犹不忍去

(2)请用“/”给文中划线句断句。(标两处)

以 面 受 沫 乍 若 披 丝 虚 空 皆 纬

(3)下列句子中加点字意义和用法相同的项是

A.以其境过清 全石以为底

B.中峨冠而多髯者为东坡 乃记之而去

C.高可二黍许 珠可历历数也

D.怡然自乐 佁然不动

(4)翻译下列句子。

①凄神寒骨,悄怆幽邃。

②瀑行青壁间,撼山掉谷,喷雪直下。

(5)甲、已两文都写到水,请结合选段内容,说说它们各自写出了水的什么特点。

2.(2021春 大洼区期中)古文阅读。

【甲】

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙】

初,张咏①在成都,闻准②入相,谓其僚属曰:“寇公奇材,惜学术③不足尔。”及准出陕④,咏适自成都罢还,准严供帐,大为具待⑤。咏将去,准送之郊,问曰:“何以教准?”咏徐曰:“《霍光传》不可不读也。”准莫喻其意归取其传读之,至“不学无术”,笑曰:“此张公谓我矣。”

【注释】①张咏:宋朝名臣。②准:寇准,宋朝宰相。③学术:学问。④出陕:出任陕州知州。⑤大为具待:盛情地款待。

(1)下列词语解释有误的一项是

A.蒙辞以军中多务 (推托)

B.孤岂欲卿治经为博士邪 (研究儒家经典)

C.但当涉猎 (但,但是)

D.及准出陕 (等到)

(2)将下列句子翻译成现代汉语。

①孤岂欲卿治经为博士邪!

②咏将去,准送之郊,问曰:“何以教准?

(3)用“/”为下面句子断句。(断两处)

准莫喻其意归取其传读之

(4)两篇选文的主旨都是劝别人学习,两文中劝说的方式有何不同?

(5)甲文是谈学习的重要性,你从中得到了怎样的启示?

3.(2021春 泰安期中)阅读下面的文字,完成问题。

木兰诗(节选)

卿卿复卿卿,木兰当户织。不闻机杼声,惟闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。……

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

(1)选出朗读时停顿恰当的一项是

A.可汗/问所欲,木兰/不用尚书/郎

B.可汗问/所欲,木兰不用/尚书郎

C.可汗/问/所欲,木兰不用/尚书郎

D.可汗/问所欲,木兰/不用/尚书郎

(2)没有运用修辞手法的一项是

A.将军百战死,壮士十年归

B.万里赴戎机,关山度若飞

C.阿姊闻妹来,当户理红妆

D.朔气传金柝,寒光照铁衣

(3)下列对诗的开头四句理解不正确的一项是

A.首段用“不闻……,惟闻……”,写木兰在织布时不自觉地停下了工作,发出了叹息声,表现了木兰愁闷之深。

B.“唧唧复唧唧”运用拟声词,可以理解为木兰在连续地叹息。诗歌一开始这样写,给读者留下了悬念,吸引读者。

C.诗的开头反复表现木兰的愁闷心情,表明木兰面对的是很难解决的问题,但她最终下定决心替父从军,更有利于塑造巾帼英雄的形象。

D.“木兰当户织”一句,通过木兰织布选择的地点表现她心情的郁闷,她正是借着边织布边观赏外面的景象来排解心中的郁闷。

(4)对木兰这一人物形象分析正确的一项是

A.木兰代父从军,表现古代人民要求男女平等,广大妇女对男卑女尊的抗议。

B.木兰代父从军,主要反映北方人民既善于作战,又向往和平自由的劳动生活。

C.木兰代父从军,主要表现了古代北方劳动妇女的英雄气概和爱国精神。

D.木兰代父从军,侧面表现了古代战争的残酷和人民对统治阶级的仇恨。

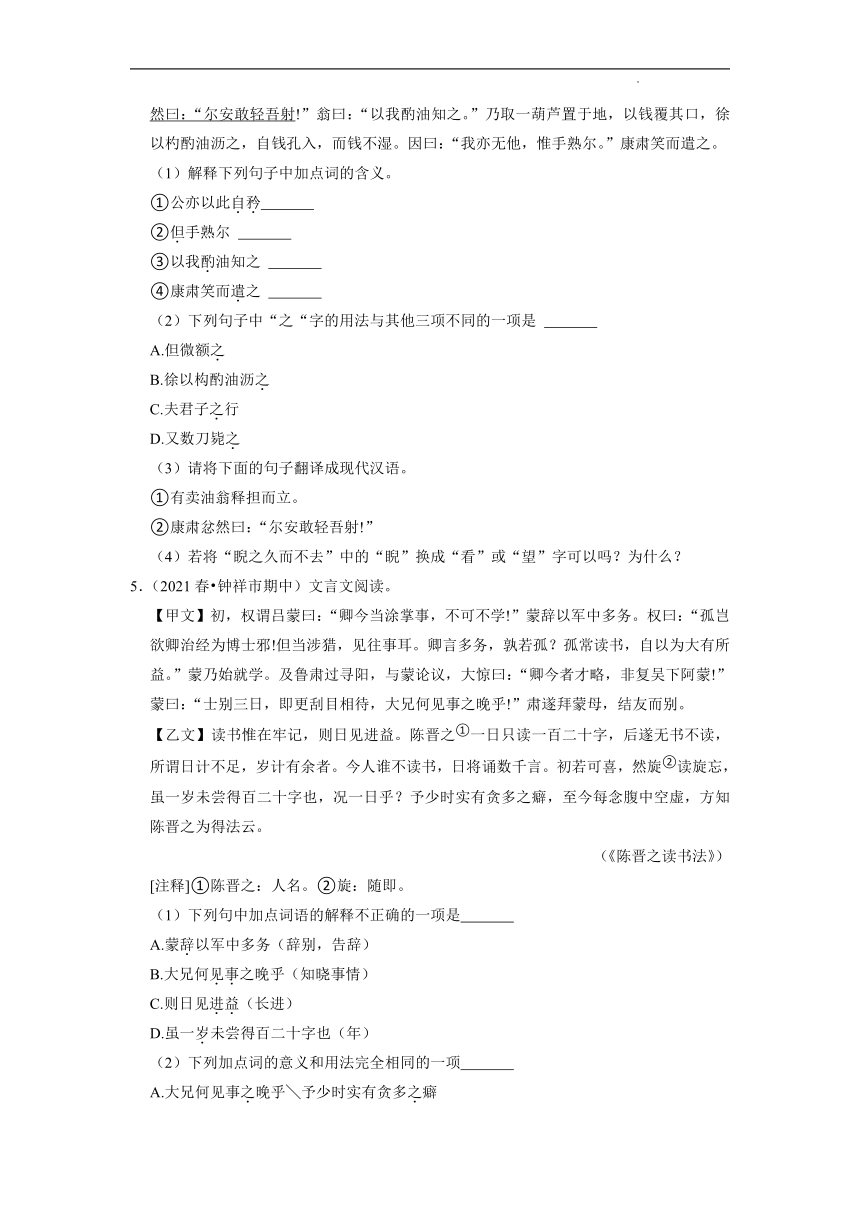

4.(2021春 蓝田县期中)阅读下面的文言文,完成问题。

卖油翁

欧阳修

陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。“康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

(1)解释下列句子中加点词的含义。

①公亦以此自矜

②但手熟尔

③以我酌油知之

④康肃笑而遣之

(2)下列句子中“之“字的用法与其他三项不同的一项是

A.但微额之

B.徐以构酌油沥之

C.夫君子之行

D.又数刀毙之

(3)请将下面的句子翻译成现代汉语。

①有卖油翁释担而立。

②康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”

(4)若将“睨之久而不去”中的“睨”换成“看”或“望”字可以吗?为什么?

5.(2021春 钟祥市期中)文言文阅读。

【甲文】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙文】读书惟在牢记,则日见进益。陈晋之①一日只读一百二十字,后遂无书不读,所谓日计不足,岁计有余者。今人谁不读书,日将诵数千言。初若可喜,然旋②读旋忘,虽一岁未尝得百二十字也,况一日乎?予少时实有贪多之癖,至今每念腹中空虚,方知陈晋之为得法云。

(《陈晋之读书法》)

[注释]①陈晋之:人名。②旋:随即。

(1)下列句中加点词语的解释不正确的一项是

A.蒙辞以军中多务(辞别,告辞)

B.大兄何见事之晚乎(知晓事情)

C.则日见进益(长进)

D.虽一岁未尝得百二十字也(年)

(2)下列加点词的意义和用法完全相同的一项

A.大兄何见事之晚乎╲予少时实有贪多之癖

B.肃遂拜蒙母╲后遂无书不读

C.蒙辞以军中多务╲以我酌油知之

D.结友而别╲康肃笑而遣之

(3)下面对文章内容及写法的理解不正确的一项是

A.甲文中,结尾写“肃遂拜蒙母,结友而别”,表现了鲁肃敬才爱才,和吕蒙情投意合,也从侧面表现了吕蒙的惊人长进。

B.甲文中,“卿今当涂掌事,不可不学”表现了孙权对部下要求严格的态度;“卿今者才略,非复吴下阿蒙”表现了鲁肃对吕蒙变化之大的惊叹与赞美。

C.甲文中“孤常读书,自以为大有所益”和乙文中“予少时实有贪多之癖,至今每念腹中空虚”,都以自己的亲身经历为例,强调了多读书大有益处。

D.孙权给吕蒙指出的读书方法是“但当涉猎,见往事耳”,陈晋之的读书方法是熟读牢记,日积月累。

(4)翻译下列句子。

①孤岂欲卿治经为博士邪!

②虽一岁未尝得百二十字也,况一日乎?

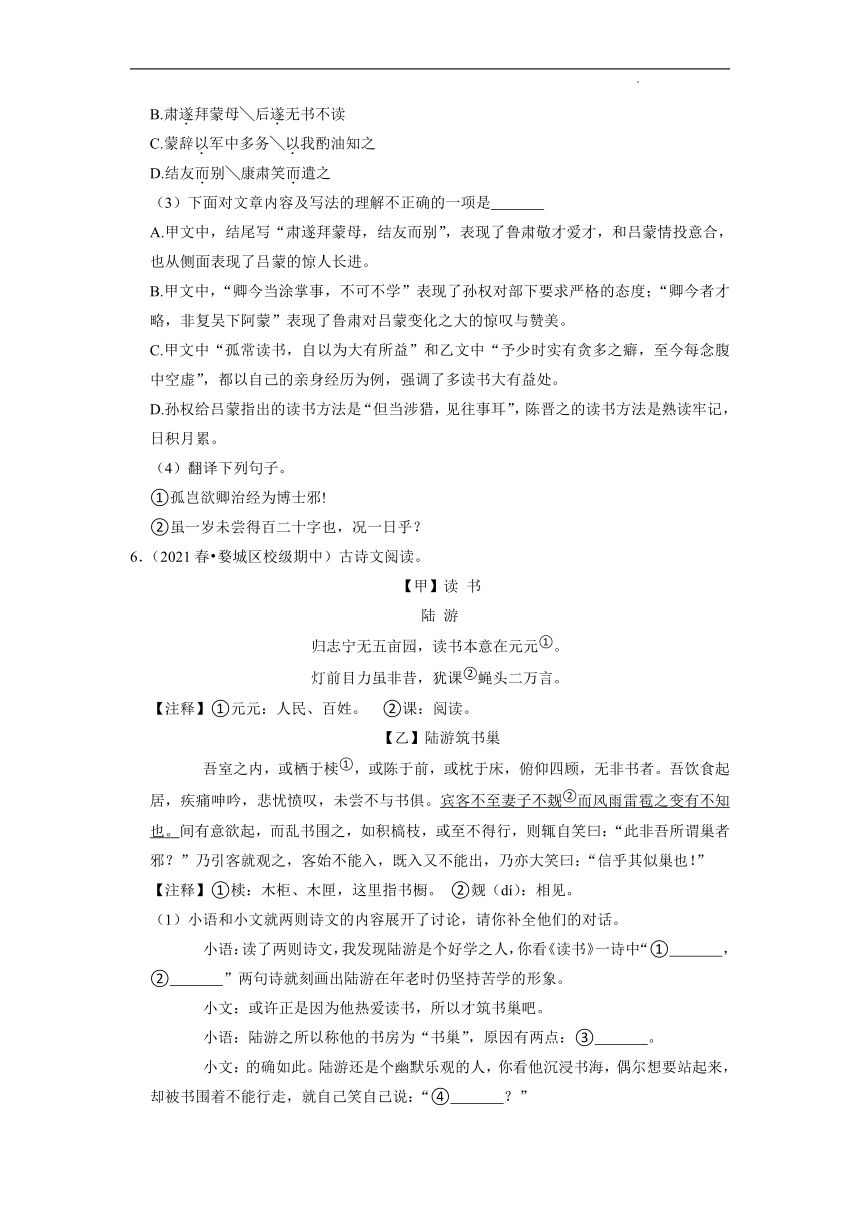

6.(2021春 婺城区校级期中)古诗文阅读。

【甲】读 书

陆 游

归志宁无五亩园,读书本意在元元①。

灯前目力虽非昔,犹课②蝇头二万言。

【注释】①元元:人民、百姓。 ②课:阅读。

【乙】陆游筑书巢

吾室之内,或栖于椟①,或陈于前,或枕于床,俯仰四顾,无非书者。吾饮食起居,疾痛呻吟,悲忧愤叹,未尝不与书俱。宾客不至妻子不觌②而风雨雷雹之变有不知也。间有意欲起,而乱书围之,如积槁枝,或至不得行,则辄自笑曰:“此非吾所谓巢者邪?”乃引客就观之,客始不能入,既入又不能出,乃亦大笑曰:“信乎其似巢也!”

【注释】①椟:木柜、木匣,这里指书橱。 ②觌(dí):相见。

(1)小语和小文就两则诗文的内容展开了讨论,请你补全他们的对话。

小语:读了两则诗文,我发现陆游是个好学之人,你看《读书》一诗中“① ,② ”两句诗就刻画出陆游在年老时仍坚持苦学的形象。

小文:或许正是因为他热爱读书,所以才筑书巢吧。

小语:陆游之所以称他的书房为“书巢”,原因有两点:③ 。

小文:的确如此。陆游还是个幽默乐观的人,你看他沉浸书海,偶尔想要站起来,却被书围着不能行走,就自己笑自己说:“④ ?”

小语:是啊。客人走进他的书巢,也大笑着说:“确实这像鸟窝。”

(2)请运用下面的方法解释加点词。

课内迁移法 未尝不与书俱 尝射于家圃 ①尝:

乃亦大笑曰 蒙乃始就学 ②乃:

字典查找法 乃引客就观之 A.接近,靠近 B.完成,达到 C.即使 ③就: (填选项)

成语推断法 既入又不能出 既往不咎 ④既:

(3)用“/”给文中画横线的句子断句。(断两处)

宾 客 不 至 妻 子 不 觌 而 风 雨 雷 雹 之 变 有 不 知 也

(4)诗句“归志宁无五亩园”中的“归志”意思是“返回的念头”,请结合【甲】【乙】诗文内容,说说你对陆游“归志”内涵的理解。

【小贴士】

知人论世,是解读古诗文的一大法宝。陆游是著名的爱国诗人,创作这两则诗文时,已年过半百,然宦海浮沉,他最终去官为民,归隐乡村。

7.(2021春 镇江期中)阅读下列甲乙两文,完成问题。

[甲]

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣飒环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为峪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(选自柳宗元《小石潭记》)

[乙]

石渠之事既穷,上由桥西北下土山之阴,民又桥焉。其水之大,倍石渠三之一。亘石①为底,达于两涯。若床若堂,若陈筵席,若限阃奥②。水平布其上,流若织文,响若操琴。揭跣③而往,折竹箭,扫陈叶,排腐木,可罗胡床④十八九居之。交络之流⑤,触激之音,皆在床.下:翠羽之木,龙鳞之石,均荫其上。古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?得意之日,与石梁同。

(选自柳宗元《石涧记》)

[注]①亘(gèn) 石:接连不断的石头。②若限阃(kǔn)奥:像用门槛把正室和内室隔开。③揭跣(xiǎn):把衣服拎起来,光着脚。④胡床:一种可以折叠的轻便坐具,类似于椅子。⑤交络之流:交织的流水。

(1)解释下列加点的词语。

①潭中鱼可百许头

②其岸势犬牙差互

③石渠之事既穷

④达于两涯

(2)用现代汉语写出下面两个句子的意思。

①日光下澈,影布石上。

②后之来者有能追予之践履耶?

(3)甲文中作者写发现小石潭的经过,用了“闻”、“伐”、“取”等动词,有什么作用?

(4)甲、乙两文在表达作者的思想感情方面,有何异同?

8.(2021春 泰山区期中)阅读下面的文字,完成问题。

罗生还镯

罗一峰先生,名伦,以孝廉赴会试。仆于途中拾一金镯。行已五日,先生忧旅费不给,仆曰:“无虑也,向于山东某处拾一金镯,可质为费。”先生怒,欲亲赍①付还。仆叩首,且屈指曰:“往返必误场期,不可。”先生曰:“此必婢仆遣失万一主人拷讯因而致死是谁之咎?吾宁不会试,不忍令人死于非命也。”竞寻至其家,果系妇遗面盆,而婢误投于地者。主妇疑婢窃取,鞭笞流血,几次寻死。夫复疑妻有私,辱骂不休,妻亦愤怒投缳②,赖人解救。先生至,出镯与之,举家感激。急行至京,试期已届③矣,仓皇投卷,竟得中试状元及第。

【注释】①赍:(jī)把东西送给别人。②投缳(huán):上吊自杀。③届(jiè):到。

(1)用“/”给文中画线的句子断句,限三处。

此必婢仆遗失万一主人拷讯因而致死是谁之咎?

(2)解释下列句中加点的词语。

①可质为费

②且屈指日

③是谁之咎

④举家感激

(3)把下列两个句子翻译成现代汉语。

①不忍令人死于非命也。

②竟寻至其家果系妇遗面盆而婢误投于地者。

(4)你结合文章内容,简单概括罗先生是一个怎样的人?

9.(2021春 莲湖区期中)阅读下面的文言文,完成问题。

(王羲之)尝诣门生家,见棐①几滑净,因书之,真草②相半。后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。又尝在蕺③山见一老姥④,持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。姥初有愠色。因谓姥曰:“但言是王右军⑤书,以求百钱邪。”姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。其书为世所重⑥,皆此类也。

(选自《晋书 列传 第五十章》)

【注释】①棐(fěi)几:用棐木做的几案。②真草:楷书、草书。③蕺山:山名,在今浙江绍兴。④老姥(mǔ):老年妇女。⑤王右军:王羲之。⑥重:看重,推崇。

(1)解释下列句中加点的词语。

①(王羲之)尝诣门生家

②持六角竹扇卖之

③姥初有愠色

④因谓姥曰

(2)下列句子中的“而”,与“羲之笑而不答”中“而”的意义和用法全都相同的一项是

A.结友而别

B.康肃笑而遣之

C.博学而笃志

D.自钱孔入,而钱不湿

(3)请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。

(4)从文中哪些地方可以看出王羲之的书法“为世所重”?请简要概括。

10.(2021春 武陵区校级期中)阅读下面的古文,完成问题。

[甲]陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

——选自欧阳修《卖油翁》

[乙]南方多没人①,日与水居也,七岁而能涉,十岁而能浮,十五而能没矣。夫没者岂苟然哉?必将有得于水之道者。日与水居,则十五而得其道;生不识水,则虽壮,见舟而畏之。故北方之勇者,问于没人,而求其所以没,以其言试之河,未有不溺者。故凡不学而务求其道,皆北方之学没者也。

——选自苏轼《南方多没人》

注释:①没人:能潜水的人。

(1)下句子中加点字的解释错误的一项是

A、公亦以此自矜(夸耀)

B、康肃笑而遣之(打发)

C、夫没者岂苟然哉(随便、随意)

D、见舟而畏之(敬畏)

(2)下列句子中的“之”与甲文中的“睨之”用法不一样的是

A、但微颔之

B、康肃笑而遣之

C、必将有得于水之道者

D、见舟而畏之

(3)翻译下面句子。

①见其发矢十中八九,但微颔之。

②日与水居,则十五而得其道。

(4)[甲][乙]两文告诉人们什么道理?请你联系生活实际谈谈你的感想。

11.(2020春 尉氏县期中)阅读下面文言文,完成问题。

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(1)解释下列句中加点的词。

①但当涉猎

②即更刮目相待

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

孤常读书,自以为大有所益。

(3)阅读选文,摘选或总结原文语句回答问题。

文中孙权的一番话充分体现了劝说的艺术。他先一语道出吕蒙“当涂掌事”的重要身份,指出的必要性;面对对方“军中多务”的借口,他继而表明自己并不期待吕蒙①“ ”,只要吕蒙用②“ ”的读书方法了解历史即可;最后他还③“ ”指出读书的收获,终于使吕蒙“乃始就学”。

12.阅读下面文言文,回答问题。

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(1)解释下面句子中画线的词语:

①缘溪行:

②芳草鲜美:

③便要还家:

(2)翻译下列句子。

①渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

②阡陌交通,鸡犬相闻。

(3)作者陶渊明在本文中寄托了怎样的一种社会理想?这种社会理想在当时的条件下能否得以实现?试作评价。

13.阅读下文,回答问题。

废弈向学

[明]何良俊

魏琛①举秀才入都,颇以弈棋废日,至通夜不止,令苍头②执烛,或时睡顿,则杖之。奴曰:“郎君辞父母仕宦③,若读书,执烛即④不敢辞,今乃⑤围棋日夜不息,岂是向京⑥之意乎?”琛怅然惭感,遂诣赤彪⑦许⑧,假⑨书研习,闻见⑩日优 。

【注释】①魏琛:人名。②苍头:仆役,仆人。③仕宦:做官。④即:那就。⑤乃:副词,却,竟然。⑥向京:来京。⑦赤彪:人名。⑧许:处所,地方。⑨假:通“借”。⑩闻见:听到看到的,这里指学问。 优:好,长进。

(1)下列句中“日”作状语的一项是

A.颇以弈棋废日

B.我以日始出时去人近

C.闻见日优

D.士别三日,即更刮目相待

(2)下列句子中加点词的用法与其他三项不同的一项是

A.或时睡顿,则杖之

B.其一犬坐于前

C.一鼓作气

D.狼不敢前,眈眈相向

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

颇以弈棋废日。

(4)从“废弈向学”这件事可以看出魏琛是一个什么样的人?

14.阅读下面两个文言文片段,完成下面小题。

(甲)从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(柳宗元《小石潭记》)

(乙)己卯上元①,予在儋州②,有老书生数人来过,曰:“良月嘉夜,先生能一出乎?”予欣然从之,步城西,入僧舍,历小巷,民夷③杂揉,屠沽④纷然。归舍已三鼓矣。舍中掩关熟睡,已再⑤鼾矣。放杖而笑,孰为得失?过⑥问先生何笑,盖自笑也。然亦笑韩退之钓鱼⑦无得,更欲远去,不知走海者未必得大鱼也。

(苏轼《书上元夜游》)

(注释)①上元:农历正月十五。②儋州:苏轼被贬之地,现属海南。③民:指汉族。夷:指当地少数民族。④屠沽:泛指市井中做生意的人。⑤再:同“在”。⑥过:苏轼的小儿子。⑦韩退之钓鱼:韩愈曾在诗中借钓鱼钓不着大鱼,埋怨水太浅,要另觅垂钓之处,暗指自己境遇不好,不得志。

(1)解释加点字。

①水尤清冽

②以其境过清

③有老书生数人来过

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

②良月嘉夜,先生能一出乎?

(3)(甲)(乙)两段文字作者的心境有什么不同之处?结合具体语句简要分析。

15.课内文言文阅读。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来,具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋,余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(1)找出文中的一个通假字: 同

(2)解释文中加点的字词。

俨然

咸

乃

延

(3)下面句子读法正确的一项是

A此/人一一为具言/所闻

B此人/一一为/具言所闻

C此人/一一/为具言/所闻

D此/人一一/为具言所闻

(4)翻译“自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境”。

16.阅读下面文言文,完成下面题目。

(甲)林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人;复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然。有良田、美池、桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人;黄发垂髫,并怡然自乐。

(乙)(至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!)登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归?

(1)解释下列句子中划线词语的含义。

①屋舍俨然

②阡陌交通

③宠辱偕忘

④予尝求古仁人之心

(2)将下面句子译为现代汉语。

①黄发垂髫,并怡然自乐。

②微斯人,吾谁与归?

(3)各用一句话说说两段文字的主要内容。

(甲)

(乙)

(4)请你从乙文括号中的句子里任选一处你认为写得美的句子,说说美的理由。

17.阅读下面文言文,完成后面题目。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出洒食。停数日,辞去。此中人语云,不足为外人道也。

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往,未果。寻病终。后遂无问津者。

(选自《桃花源记》)

(1)解释下列划线词在句子中的意思。

①便要还家

②此人一一为具言所闻

③诣太守,说如此

④寻病终

(2)用现代汉语翻译文中画线的句子。

①率妻子邑人来此绝境

②便扶向路,处处志之。

(3)用“/”划分句子的朗读节奏

余 人 各 复 延 至 其 家。

(4)下列对选文内容与写法的理解与分析,不合文意的一项是

A.《桃花源记》写法与郭沫若的《天上街市》的写法一样,以美好的想象反衬现实的黑暗。

B.桃源人“不复出焉”是因为与世隔绝时间太长,他们适应不了外面人的生活习惯。

C.渔人离开桃源后“便扶向路”又“处处志之”,而后寻找桃源人“寻向所志”,却“不复得路”,作者这样写表明桃源是一个虚构的社会,现实是不存在的。

D.文章结尾写刘子骥寻访桃花源“未果,寻病终。后遂无问津者”,后人据此概括出一个成语“无人问津”。

(5)从《桃花源记》中,可以看出作者追求的理想境界是:没有战乱,安定团结,相处和谐,生活富足,环境优美。你认为作者的理想境界一千多年后的今天是不是完全实现了?请列举现实生活一个例子阐述个人见解。

18.课内阅读。

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(1)下面句子中加点词解释有误的一项是

A.渔人甚异之(对……感到惊异)

B.无论魏晋(不要说,更不必说)

C.处处志之(记住)

D.寻病终(随即,不久)

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①见渔人,乃大惊,问所从来。

②率妻子邑人来此绝境,不复出焉。

(3)“芳草鲜美,落英缤纷”表明渔人发现桃花林的时间是

A.暮春花落时

B.深秋季节,百花凋谢之时

C.冬末初春时节,春水暴涨之时

D.初夏水涨之时

(4)下面对选文内容分析理解不正确的一项是

A.误入桃花源的渔人惊异地看到,这里土地肥美,生活和乐,没有压迫,没有纷争,老幼幸福愉快,人人融洽友好,这完全是中国农耕文明时代“大同社会”的形象体现。

B.在听了渔人对外界的介绍后,桃源人叹惋不已,从上下文可以推知,他们感叹的是“山中方一日,世上已千年”的韶光易逝和逃脱了外界的纷争与祸乱。

C.作者既描绘了桃花源里一幅鲜活的人间生活的图景,又极力表现了它的似有似无,寻觅而不可得,反映了作者的理想与现实之间的矛盾。

D.这篇文章故事曲折回环,悬念迭起,记叙层次清楚,环环相扣,结构严谨,语言简洁平易,朴实自然。

(5)作者描绘了一个怎样的“世外桃源”?请结合选文作答。

(6)请你根据上述语段为“桃花源”旅游开发公司写一段广告词。

(7)桃花源里景色奇异,人情淳厚,渔人无意中发现,一定感慨万千,当他离开后,想了

(8)作者生活在东晋末年,当时社会政治黑暗,战乱频繁,民不聊生。联系当时的社会背景,说说课文表达了作者怎样的社会理想。对这种社会理想,你有什么看法?

(9)渔人离开桃花源,“便扶向路”,又“处处志之”,而后来再寻找桃花源,“寻向所志”,却“不复得路”。作者这样写的目的是什么?

(10)下列对文章有关内容的解说不准确的一项是

A.文章第一段写渔人捕鱼时偶然发现桃花林的经过。这是故事的开端。

B.文章第二段写渔人在桃花源中的见闻,虚构一幅没有剥削、没有压迫、人人安居乐业、彼此和睦相处的幸福生活的图景。

C.最后两段写渔人离开桃花源后,数人闻讯前往而不可得其路径的种种情景。意在说明“桃花源”虽是一个理想的去处,但纯属子虚乌有,人们应该安于现状。

D.全文以渔人进出桃花源为线索,塑造了一个优美的世外桃源,表现了作者对理想社会的向往,对黑暗社会现实的不满。

(11)“然”常常作为构词的辅助成分,意思相当于现代汉语的“地”“……的样子”等,有时也可不译。分别解释下列句中加点词的含义。

①豁然开朗

②屋舍俨然

(12)在文言文中,省略句子成分的现象很普遍,请在下列句子中补上省略的成分。

①山有小口, 仿佛若有光。 便舍船,从口入。

② 初极狭,才通人。 复行数十步,豁然开朗。

③ 见渔人,乃大惊,问所从来。

④ 具答之。 便要还家,设酒杀鸡作食。

19.(2022春 东营区校级月考)(甲)从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

(乙)自渴①西南行不能百步,得石渠,民桥其上。有泉幽幽然,其鸣乍大乍细。渠之广或咫尺,或倍尺,其长可十许步。其流抵大石,伏出其下。踰石而往,有石泓,昌蒲被之,青鲜环周,又折西行,旁陷岩石下,北堕小潭。潭幅员减百尺,清深多倏鱼。又北曲行纡余,睨若无穷,然卒入于渴。其侧皆诡石、怪木、奇卉、美箭②,可列坐而庥③焉。风摇其巅,韵动崖谷。视之既静,其听始远。

予从州牧得之。揽去翳朽,决疏土石,既崇而焚,既釃而盈。惜其未始有传焉者,故累记其所属,遗之其人,书之其阳,俾后好事者求之得以易。

元和七年正月八日,蠲渠至大石。十月十九日,踰石得石泓小潭,渠之美于是始穷也。

韩愈《石渠记》

注:①渴:指袁家渴,一泉水名。②箭:小竹。③庥:同“休”,休息。

(1)解释下列句子中加点词的含义。

①民桥其上

②有泉幽幽然

③昌蒲被之

④心乐之

(2)甲乙两段文字所描写的水,各有什么特点?请结合具体内容,分别简要概括。

(3)甲乙两文都是柳宗元被贬永州之作,其共同的写作手法是什么?都表达了什么情感?

20.(2021春 徐汇区期中)阅读下文,完成问题。

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

(1)《孟子》汇编的是 (时期)思想家 (人名)的言行。

(2)解释文中加点词。

①通国之善弈者也:

②非然也:

(3)用现代汉语解释下面的句子。

虽与之俱学,弗若之矣。

(4)下列有关学习的论述,与本文主旨不相同的一项是

A.目不能两视而明,耳不能两听而聪。

B.书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

C.人若志趣不远,心不在焉,虽学不成。

D.今且要读书,须先定其心,使之如止水。

21.(2021春 诸城市期中)阅读下面的文言文,完成问题。

汪十四者,新安人也,不详其名字。性慷慨激烈,善骑射,有燕赵之风。时游西蜀,蜀中山川险阻,多相聚为盗。凡经商往来于兹者,辄被劫掠。闻汪十四名,咸罗拜马前,愿作“护身符”。汪许之,遂与数百人俱,拥骑而行。闻山上嚆矢①声,汪即弯弓相向,与箭锋相触,空中堕折。以故绿林甚畏之秋毫不敢犯商贾尽得数倍利。

(选自《虞初新志》)

【注释】①嚆(hāo)矢:指响箭。

(1)解释句中加点的词语。

①多相聚为盗

②汪许之

③咸罗拜马前

④遂与数百人俱

(2)请用“/”标出下面句子的停顿(标两处)。

以故绿林甚畏之秋毫不敢犯商贾尽得数倍利。

(3)请用现代汉语翻译下面句子。

凡经商往来于兹者,辄被劫掠。

(4)本文运用正面侧面相结合的手法表现汪十四的“善骑射”,请结合相关语句分析。

22.(2021春 台儿庄区期中)阅读文言文《桃花源记》,完成问题。

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者。

(1)加点字的意思都相同的一项是

A.芳草鲜美╲鲜为人知╲旗帜鲜明╲陶后鲜有闻

B.欲穷其林╲层出不穷╲山穷水尽╲日暮穷途

C.处处志之╲志当高远╲永志不忘╲志同道合

D.来此绝境╲不绝于耳╲拍案叫绝╲空前绝后

(2)翻译下面的句子。

①其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

②问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(3)下面句中“之”的用法,不相同的一项是

A.缘溪行,忘路之远近。

B.渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

C.见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。

D.闻之,欣然规往。

(4)渔人返回,“及郡下,诣太守,说如此。”见到太守,渔人会说些什么呢?请结合文章内容,参考下面提示,用自己的话写出来。

提示:太守大人,那里的环境① ,那里的人们② 。

23.(2021春 浦北县期中)文言文阅读。

高凤笃学

高凤①,字文通,南阳人也。少为书生,家以农亩为业,而专精诵读,昼夜不息。妻常之田,曝②麦于庭,令凤护鸡。时天暴雨,而凤持竿诵经③,不觉潦水④流麦。妻还怪问,凤方悟之。其后遂为名儒,乃授业于西唐山中。凤年老,执志不倦,名声著闻。

【注释】①高凤:东汉人。②曝(pù):晒。③经:这里指古代经典著作。④潦水:下雨后地上的积水。

(1)解释下列句子中加点的词语。

①时天暴雨

②曝麦于庭

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

妻还怪问,凤方悟之。

(3)这则故事对你有什么启示?

24.(2021春 秦淮区期中)阅读下面古诗文,完成问题。

桃花源记(节选)

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

《饮酒》(序)

余闲居寡欢,兼秋夜已长。偶有名酒无夕不饮顾影独尽忽焉复醉。既.醉之后,辄题.数句自娱,纸墨遂多。辞无诠次①,聊②命故人书之,以为欢笑尔。

饮酒(其七)

秋菊有佳色,裛③露掇其英。

泛此忘忧物,远我遗世情。

一觞虽独尽,杯尽壶自倾。

日入群动④息,归鸟趋林鸣。

啸傲东轩下,聊复得此生。

【注解】①诠次:次序。②聊:姑且。③裛(yì):通“浥”,沾湿。④群动:各类活动的生物。

(1)小淮边读边标出了几个重点词,请你一一解释。

①便要还家

②率妻子邑人来此绝境

③既醉之后

④辄题数句自娱

(2)用“/”为文中画直线出断句,断三处。

偶 有 名 酒 无 夕 不 饮 顾 影 独 尽 忽 焉 复 醉。

(3)小秦用横线画出了不理解的句子,请你翻译成现代汉语。

①乃不知有汉,无论魏晋。

②聊命故人书之,以为欢笑尔。

(4)小淮读到《饮酒(其七)》中“日入群动息,归鸟趋林鸣”两句,觉得写得很好,但说不出好在哪里。请你说说这两句诗的妙处。

(5)小秦认为《饮酒(其七)》中的“遗址”和《桃花源记》中的“绝境”有相通之处,请结合内容说说你的理解。(先解词,再解说)

25.(2021春 永吉县期中)阅读下面文言文,回答问题。

以荻画地

欧阳公四岁而孤,家贫无资。太夫人以荻画地,教以书字。多诵古人篇章,使学为诗。及其稍长,而家无书读,就闾里士人家借而读之,或因而抄录。抄录未毕,已能诵其书,以至昼夜忘寝食,唯读书是务。自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。

(选自《欧阳公事迹》)

(1)“就闾里士人家借而读之”中的“就”字在文中的意思是 。

(2)本则短文主要写了什么内容?请用简洁的语言概括。

(3)欧阳修的成功,除了他自身的努力之外,还有一个促进他成长的原因是什么?

2022年中考语文复习新题速递之文言文阅读(2022年4月)

参考答案与试题解析

一、文言文阅读(共25小题)

1.(2022春 滕州市校级月考)阅读下列文言文,回答问题。

【甲】

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自《小石潭记》)

【乙】

从山门右折,得石径。数步,闻疾雷声,心悸。山僧曰:“此瀑声也。”疾趋,度石下罅②,瀑见。瀑行青壁间,撼山掉③谷,喷雪直下,怒石横激④如虹,忽卷掣折⑤而后注,水态愈伟,山行之极观也。游人坐欹⑥岩下望,以面受沫乍若披丝虚空皆纬,至飞雨泻崖,而犹不忍去。暮归,各赋诗。所目既奇,思亦变幻。

(节选自《观第五泄①记》)

【注释】①第五泄:第五级瀑布。今浙江境内。②罅:缝隙,裂隙。③掉:摇动。④怒石横激:突兀的岩石横拦瀑布,激起水花。⑤掣折:转折。⑥欹:斜靠。

(1)解释下列加点的字的意思。

①犬牙差互 像狗的牙齿那样

②日光下澈 穿透

③山行之极观 壮观的景色

④而犹不忍去 离去

(2)请用“/”给文中划线句断句。(标两处)

以 面 受 沫 乍 若 披 丝 虚 空 皆 纬

(3)下列句子中加点字意义和用法相同的项是 D

A.以其境过清 全石以为底

B.中峨冠而多髯者为东坡 乃记之而去

C.高可二黍许 珠可历历数也

D.怡然自乐 佁然不动

(4)翻译下列句子。

①凄神寒骨,悄怆幽邃。

②瀑行青壁间,撼山掉谷,喷雪直下。

(5)甲、已两文都写到水,请结合选段内容,说说它们各自写出了水的什么特点。

【考点】文言文比较阅读.

【答案】(1)①像狗的牙齿那样;②穿透;③壮观的景色;④离去。

(2)以面受沫/乍若披丝/虚空皆纬。

(3)D

4)①使人感到心神凄凉,寒气透骨,寂静极了,幽深极了。

②瀑布在青壁间落下,震撼着山谷,就像直着向下喷出雪花一样。

(5)【甲】文写出了潭水清澈、透明的特点,如:“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。”在水中游动的鱼儿,不像是在水里,而是像在空中游动。通过写游鱼的“空游无所依”,侧面烘托出潭水的空明、澄澈。【乙】文主要写出了水猛疾、壮伟的特点,如:“撼山掉谷,喷雪直下,怒石横激如虹。”形象地描绘出瀑布飞泻而下的壮观景象,突出了瀑布水势之急猛。

【分析】参考译文:

【甲】潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没有。阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上,呆呆地(停在那里)一动不动,忽然间(又)向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像和游玩的人互相取乐。

向小石潭的西南方望去,(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。两岸的地势像狗的牙齿那样相互交错,不能知道溪水的源头。我坐在潭边,四面环绕合抱着竹林和树林,寂静寥落,空无一人。使人感到心情凄凉,寒气入骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。因为这里的环境太凄清,不可长久停留,于是记下了这里的情景就离开了。

【乙】庙门往右拐,有一个石头铺的小路。走几步听到很响的打雷声,心里感到害怕。山上的和尚说:“这是瀑布的声音。”快步走去,迈过一块石头缝隙,就看见了瀑布,瀑布在青壁间落下,震撼着山谷,就像直着向下喷出雪花一样,突兀的岩山横拦瀑布,激起水花,就像彩虹,拍到岸边水浪突然卷起来然后才落回水中,水的气势更加雄壮,是游人看到的最壮观的景色了。游人们有的坐在岩石上,有的斜靠着岩石向下望,拿自己的脸接住迸起的水沫,开始就像一丝凉线,空空的都像编织物的横线,到了飞雨泻崖,还留恋不想回去。傍晚回来,游人们各自写诗赞叹。所看到的景色已经非常绮丽,回想起来更加变幻。

【解答】(1)本题主要考查点是文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

①句意:像狗的牙齿那样相互交错。犬牙:像狗的牙齿那样;

②句意:阳光直照(到水底)。澈:穿透;

③句意:是游人看到的最壮观的景色了。观:壮观的景色;

④句意:还留恋不想回去。去:离去。

(2)本题考查句子的断句。解答此类问题,首先要明确句意,然后根据句意进行分析。句意为:拿自己的脸接住迸起的水沫,开始就像一丝凉线,空空的都像编织物的横线。故断为:以面受沫/乍若披丝/虚空皆纬。

(3)本题考查一词多义。

A.不同,因为/作为;

B.不同,表并列/表顺承;

C.不同,大约/可以;

D.不同,……的样子。

故选:D。

(4)本题考查文言文句子翻译。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

①句中重点的词有:凄,(使动用法)使。感到凄凉;寒,(使动用法)使……感到寒冷;邃,深远。句意为:使人感到心神凄凉,寒气透骨,寂静极了,幽深极了。

②句中重点的词有:撼,震撼;掉,摇动、摆动。句意为:瀑布在青壁间落下,震撼着山谷,就像直着向下喷出雪花一样。

(5)本题考查概括文章内容的能力。《小石潭记》主要是写水的清、环境的清;《观第五泄记》主要是写瀑布的雄伟。如“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”体现了水的清澈;“瀑行青壁间,撼山掉谷,喷雪直下,怒石横激如虹,忽卷掣折而后注,水态愈伟”体现了水的奇特。

答案:

(1)①像狗的牙齿那样;②穿透;③壮观的景色;④离去。

(2)以面受沫/乍若披丝/虚空皆纬。

(3)D

4)①使人感到心神凄凉,寒气透骨,寂静极了,幽深极了。

②瀑布在青壁间落下,震撼着山谷,就像直着向下喷出雪花一样。

(5)【甲】文写出了潭水清澈、透明的特点,如:“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。”在水中游动的鱼儿,不像是在水里,而是像在空中游动。通过写游鱼的“空游无所依”,侧面烘托出潭水的空明、澄澈。【乙】文主要写出了水猛疾、壮伟的特点,如:“撼山掉谷,喷雪直下,怒石横激如虹。”形象地描绘出瀑布飞泻而下的壮观景象,突出了瀑布水势之急猛。

【点评】文言文内容理解题,解题方法:

①引用原文句子回答;

②摘录原文关键的词语回答;

③用自己的话组织文字回答。

三种方法,采用第一、二种方法回答的准确率一般会比较高。

2.(2021春 大洼区期中)古文阅读。

【甲】

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙】

初,张咏①在成都,闻准②入相,谓其僚属曰:“寇公奇材,惜学术③不足尔。”及准出陕④,咏适自成都罢还,准严供帐,大为具待⑤。咏将去,准送之郊,问曰:“何以教准?”咏徐曰:“《霍光传》不可不读也。”准莫喻其意归取其传读之,至“不学无术”,笑曰:“此张公谓我矣。”

【注释】①张咏:宋朝名臣。②准:寇准,宋朝宰相。③学术:学问。④出陕:出任陕州知州。⑤大为具待:盛情地款待。

(1)下列词语解释有误的一项是 C

A.蒙辞以军中多务 (推托)

B.孤岂欲卿治经为博士邪 (研究儒家经典)

C.但当涉猎 (但,但是)

D.及准出陕 (等到)

(2)将下列句子翻译成现代汉语。

①孤岂欲卿治经为博士邪!

②咏将去,准送之郊,问曰:“何以教准?

(3)用“/”为下面句子断句。(断两处)

准莫喻其意归取其传读之

(4)两篇选文的主旨都是劝别人学习,两文中劝说的方式有何不同?

(5)甲文是谈学习的重要性,你从中得到了怎样的启示?

【考点】文言文比较阅读.

【答案】(1)C

(2)①我难道想要你研究儒家经典成为专掌经学传授的学官吗!

②张咏将要离开,寇准送他到郊外,问道:您有什么要教导我的吗?

(3)准莫喻其意/归/取其传读之。

(4)乙文中张咏是委婉地劝说寇准要加强学习,而甲文中孙权是直截了当地劝说吕蒙要加强学习。

(5)示例:读书学习大有益处,人只有不断地学习,才能提升自我,增长知识与才干。

【分析】参考译文:

【甲】

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事,不可以不学习!”吕蒙用军中事务繁多来推托。孙权说:“我难道想要你研究儒家经典,成为博士(专掌经学传授的学官)吗?我只是让你粗略地阅读,了解历史罢了。你说军务繁多,谁比得上我(事务多)呢?我经常读书,自己觉得获益很多。”吕蒙于是开始学习。当鲁肃到寻阳的时候,鲁肃和吕蒙一起谈论议事,鲁肃十分吃惊地说:“你现在的军事方面和政治方面的才能和谋略,不再是原来的那个吴县的(没有学识的)阿蒙了!”吕蒙说:“志士(君子)分别几天,就重新另眼看待了,长兄你认清事物怎么这么晚呢?”于是鲁肃拜见吕蒙的母亲,和吕蒙结为朋友后分别了。

【乙】

张咏在成都的时候,听到寇准当了宰相,便对他下边的官员说:“寇准虽然是个不可多得的人材,但可惜在学问上还有欠缺。”后来寇准罢相,出知陕州,适逢张咏从此路过,受到寇准的盛情招待。当张咏将要离开时,寇准亲自送张咏到郊外,问道:“您有什么临别赠言呢?”张咏慢慢地说:“《霍光传》不可不读啊。”寇准听了,一时没有弄清张咏的用意;回家后取出《汉书 霍光传》来读,读到“不学无术”的话时,才恍然大悟地笑着说:“这就是张咏对我的规劝啊!”

【解答】(1)本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

ABD.正确;

C.有误,句意为:只是让你粗略地阅读。(但,只,只是。)

故选:C。

(2)本题考查的是理解并翻译句子的能力。翻译文言句子,要注意句中的关键字词,要注意特殊句式、通假字、词类的活用、古今 异义等问题。

①重点词:孤,古时王侯的自称。岂,难道。治经,研究儒家经典。治,研究。博士,当时专掌经学传授的学官。句意为:

②重点词:去,离开。何,什么。教,教导。句意为:张咏将要离开,寇准送他到郊外,问道:您有什么要教导我的吗?

(3)本题考査文言文语句的句读。解答此类试题,要根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。句读时要注 意古汉语的语法和句式,句读不能出现“破句“的现象。这句话意思是:寇准没有领会到张咏的意思,回去以后拿出《霍光传》来看。“归”是“莫喻其意”后的动作,因而“取其传读之”。故断句为:准莫喻其意/归/取其传读之。

(4)本题考查文言文内容的理解。甲文由“卿今当涂掌事,不可不学”可知,孙权跟吕蒙讲解了学习重要性,是直截了当劝学的;乙文先是对下属说“寇公奇材,惜学术不足尔”,再是对寇准说“《霍光传》不可不读也”。由此可以看出乙文是委婉劝学的。

(5)本题考査阅读理解与启示。文本记叙了吕蒙在孙权劝说下开始学习之后大有长进的故事,也赞扬了孙权、吕蒙认真学习的精神,并告诫人们学习的重要性。谈启示答案不唯一,如:要虚心接受别人建议,认真治学,就一定 能够成功;读书学习可以使人进步,増强自身的素质。

答案:

(1)C

(2)①我难道想要你研究儒家经典成为专掌经学传授的学官吗!

②张咏将要离开,寇准送他到郊外,问道:您有什么要教导我的吗?

(3)准莫喻其意/归/取其传读之。

(4)乙文中张咏是委婉地劝说寇准要加强学习,而甲文中孙权是直截了当地劝说吕蒙要加强学习。

(5)示例:读书学习大有益处,人只有不断地学习,才能提升自我,增长知识与才干。

【点评】文言文翻译“六字诀”

1.留。即保留原文中的专有名词、国号、年号、人名、地名、官名、职称、器具名称等,可照录不翻译;

2.直。即将文言中的单音节词直接译成以该词为语素的现代汉语的双音节或多音节词;

3.补。即将文言文中省略的词语、句子成分,在译文中适当地补充出来;

4.删。即删去不译的词。凡是古汉语中的发语词、判断词、在句子结构上起标志作用的助词、凑足音节的助词等,在现代汉语中没有词能替代,便可删去;

5.调。即对文言文中不同于现代汉语句式的特殊句式,翻译时要进行必要的调整,使译文完全符合现代汉语的表达习惯;

6.换。即对古今意义相同,但说法不同的词语,翻译时都要换成现在通俗的词语,使译文通达明快。

3.(2021春 泰安期中)阅读下面的文字,完成问题。

木兰诗(节选)

卿卿复卿卿,木兰当户织。不闻机杼声,惟闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。……

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

(1)选出朗读时停顿恰当的一项是 D

A.可汗/问所欲,木兰/不用尚书/郎

B.可汗问/所欲,木兰不用/尚书郎

C.可汗/问/所欲,木兰不用/尚书郎

D.可汗/问所欲,木兰/不用/尚书郎

(2)没有运用修辞手法的一项是 C

A.将军百战死,壮士十年归

B.万里赴戎机,关山度若飞

C.阿姊闻妹来,当户理红妆

D.朔气传金柝,寒光照铁衣

(3)下列对诗的开头四句理解不正确的一项是 D

A.首段用“不闻……,惟闻……”,写木兰在织布时不自觉地停下了工作,发出了叹息声,表现了木兰愁闷之深。

B.“唧唧复唧唧”运用拟声词,可以理解为木兰在连续地叹息。诗歌一开始这样写,给读者留下了悬念,吸引读者。

C.诗的开头反复表现木兰的愁闷心情,表明木兰面对的是很难解决的问题,但她最终下定决心替父从军,更有利于塑造巾帼英雄的形象。

D.“木兰当户织”一句,通过木兰织布选择的地点表现她心情的郁闷,她正是借着边织布边观赏外面的景象来排解心中的郁闷。

(4)对木兰这一人物形象分析正确的一项是 C

A.木兰代父从军,表现古代人民要求男女平等,广大妇女对男卑女尊的抗议。

B.木兰代父从军,主要反映北方人民既善于作战,又向往和平自由的劳动生活。

C.木兰代父从军,主要表现了古代北方劳动妇女的英雄气概和爱国精神。

D.木兰代父从军,侧面表现了古代战争的残酷和人民对统治阶级的仇恨。

【考点】课内文言文阅读.

【答案】(1)D

(2)C

(3)D

(4)C

【分析】参考译文:

织布机声一声接着一声,木兰姑娘当门在织布。织机停下来不再作响,只听见姑娘在叹息。

问姑娘在思念什么,问姑娘在惦记什么。姑娘并没有思念什么,姑娘并没有回忆什么。昨夜看见征兵的文书,知道君王在大规模征募兵士,那么多卷征兵文书,每卷上都有父亲的名字。父亲没有长大成人的儿子,木兰没有兄长,木兰愿意去买来马鞍和马匹,从此替父亲去出征。……

行军万里奔赴战场作战,翻越关隘和山岭就像飞过去一样快。北方的寒风中传来打更声,清冷的月光映照着战士们的铠甲。将士们经过无数次出生入死的战斗,有些牺牲了,有的十年之后得胜而归。

归来朝见天子,天子坐上殿堂(论功行赏)。记功很多次,得到的赏赐千百金以上。天子问木兰有什么要求,木兰不愿做尚书省的官,希望骑上一匹千里马,送我回故乡。

【解答】(1)本题考查给文言语句划分朗读节奏。答题时先要弄清句子的意思,再根据句意来分析判断句子的朗读节奏。本句的意思是:天子问木兰有什么要求,木兰不愿做尚书省的官。可据此分析朗读节奏为:可汗/问所欲,木兰/不用/尚书郎。

故选:D。

(2)本题考查分析判断修辞手法。

A.有,本句运用了对偶和互文的修辞手法;

B.有,本句运用了夸张的修辞手法;

C.没有;

D.有,本句运用了对偶的修辞手法。

故选:C。

(3)本题考查对诗句内容的分析理解。

ABC.正确;

D.有误,“木兰当户织”引出下文“不闻机杼声,惟闻女叹息”写木兰停机叹息,无心织布,不禁令人奇怪,引出一问一答,道出木兰的心事。

故选:D。

(4)本题考查分析人物形象。木兰的形象,是人民理想的化身,她集中了中华民族勤劳、善良、机智、勇敢、刚毅和淳朴的优秀品质,是一个深深扎根在中国北方广大土地上的有血有肉、有人情味的英雄形象,在男尊女卑的封建社会里尤为可贵。勤劳善良又坚毅勇敢,淳厚质朴又机敏活泼,热爱家人又报效国家,不慕高官厚禄而热爱和平生活,表现出淳朴和高洁的情操。

故选:C。

答案:

(1)D

(2)C

(3)D

(4)C

【点评】分析理解诗句内容,必须遵循句不离篇的原则,要结合全文的内容来具体分析。

4.(2021春 蓝田县期中)阅读下面的文言文,完成问题。

卖油翁

欧阳修

陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。“康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

(1)解释下列句子中加点词的含义。

①公亦以此自矜 自夸

②但手熟尔 只是

③以我酌油知之 倒

④康肃笑而遣之 打发

(2)下列句子中“之“字的用法与其他三项不同的一项是 C

A.但微额之

B.徐以构酌油沥之

C.夫君子之行

D.又数刀毙之

(3)请将下面的句子翻译成现代汉语。

①有卖油翁释担而立。

②康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”

(4)若将“睨之久而不去”中的“睨”换成“看”或“望”字可以吗?为什么?

【考点】课内文言文阅读.

【答案】(1)①自夸;②只是;③倒;④打发。

(2)C

(3)①有一个卖油老翁放下担子,站在一旁。

②陈尧咨气愤地说:“你怎么敢轻视我射箭的本领!”

(4)不可以。“睨”表示斜着眼看,形容不在意的样子,表现出卖油翁对陈尧咨的射艺并不在意。若用其他字,则描写不出这种状态。

【分析】参考译文:

康肃公陈尧咨擅长射箭,在世界上没有第二人(能同他相比),康肃公也凭这种(本领)自夸。(有一次)他曾在自己家(射箭的)场地里射箭,有个卖油的老头放下担子,站在场边斜着眼看他(射箭),很久都没有离开。(卖油翁)看见康肃公射十箭能中八九箭,(对陈尧咨的射箭技术)只是微微地点了点头。

康肃公问(他)道:“你也懂得射箭吗?我的箭法不是很精深吗?”老翁说:“(这也)没有别的(原因),只不过是手法熟练罢了。”康肃公(听后)气愤地说道:“你怎么敢轻视我射箭(的本领)呢?”老翁说:“凭我倒油的经验知道(这个)道理。”于是就拿出一个葫芦放在地上,用(一枚)铜钱盖在葫芦口上,慢慢地用油勺舀油注入(葫芦),(油)从钱孔注入,但钱币却未被打湿。(卖油翁)于是说:“我并没有别的(本事),只不过是手法熟练罢了。”康肃公(苦)笑着打发他走了。

【解答】(1)本题主要考查点是文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

①句意:康肃公也凭这种(本领)自夸。自矜:自夸;

②句意:只不过是手法熟练罢了。但:只是;

③句意:凭我倒油的经验知道(这个)道理。酌:倒;

④句意:康肃公(苦)笑着打发他走了。遣:打发。

(2)本题考查“之”之的意思。

ABD.代词;

C.结构助词,的。

故选:C。

(3)本题考查文言文句子翻译。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

①中重点词语有:释,放下;立,站。句意为:有一个卖油老翁放下担子,站在一旁。

②中重点词语有:忿然,生气的样子;安,怎么。句意为:陈尧咨气愤地说:“你怎么敢轻视我射箭的本领!”

(4)本题考查词语的用处。首先回答观点,不可以,再阐述理由。“睨”的意思是斜着眼看,形容不在意的样子,表现出卖油翁对陈尧咨的射艺并不在意。若用其他字,则描写不出这种状态。

答案:

(1)①自夸;②只是;③倒;④打发。

(2)C

(3)①有一个卖油老翁放下担子,站在一旁。

②陈尧咨气愤地说:“你怎么敢轻视我射箭的本领!”

(4)不可以。“睨”表示斜着眼看,形容不在意的样子,表现出卖油翁对陈尧咨的射艺并不在意。若用其他字,则描写不出这种状态。

【点评】文言文内容理解题,解题方法:

①引用原文句子回答;

②摘录原文关键的词语回答;

③用自己的话组织文字回答。

三种方法,采用第一、二种方法回答的准确率一般会比较高。

5.(2021春 钟祥市期中)文言文阅读。

【甲文】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙文】读书惟在牢记,则日见进益。陈晋之①一日只读一百二十字,后遂无书不读,所谓日计不足,岁计有余者。今人谁不读书,日将诵数千言。初若可喜,然旋②读旋忘,虽一岁未尝得百二十字也,况一日乎?予少时实有贪多之癖,至今每念腹中空虚,方知陈晋之为得法云。

(《陈晋之读书法》)

[注释]①陈晋之:人名。②旋:随即。

(1)下列句中加点词语的解释不正确的一项是 A

A.蒙辞以军中多务(辞别,告辞)

B.大兄何见事之晚乎(知晓事情)

C.则日见进益(长进)

D.虽一岁未尝得百二十字也(年)

(2)下列加点词的意义和用法完全相同的一项 B

A.大兄何见事之晚乎╲予少时实有贪多之癖

B.肃遂拜蒙母╲后遂无书不读

C.蒙辞以军中多务╲以我酌油知之

D.结友而别╲康肃笑而遣之

(3)下面对文章内容及写法的理解不正确的一项是 C

A.甲文中,结尾写“肃遂拜蒙母,结友而别”,表现了鲁肃敬才爱才,和吕蒙情投意合,也从侧面表现了吕蒙的惊人长进。

B.甲文中,“卿今当涂掌事,不可不学”表现了孙权对部下要求严格的态度;“卿今者才略,非复吴下阿蒙”表现了鲁肃对吕蒙变化之大的惊叹与赞美。

C.甲文中“孤常读书,自以为大有所益”和乙文中“予少时实有贪多之癖,至今每念腹中空虚”,都以自己的亲身经历为例,强调了多读书大有益处。

D.孙权给吕蒙指出的读书方法是“但当涉猎,见往事耳”,陈晋之的读书方法是熟读牢记,日积月累。

(4)翻译下列句子。

①孤岂欲卿治经为博士邪!

②虽一岁未尝得百二十字也,况一日乎?

【考点】课内文言文阅读;文言文比较阅读.

【答案】(1)A

(2)B

(3)C

(4)①我难道是想要你钻研经史典籍而成为学问渊博的学者吗?

②即使一年都不曾记得一百二十字,更何况一天呢?

【分析】【参考译文】

【甲】起初,吴王孙权对大将吕蒙说道:“你现在身当要职掌握重权,不可不进一步去学习!”吕蒙以军营中事务繁多为理由加以推辞。孙权说:“我难道是想要你钻研经史典籍而成为学问渊博的学者吗?只是应当广泛地学习知识而不必去深钻精通。你说要处理许多事务,哪一个比得上我处理的事务呢?我常常读书,自己感到获得了很大的收益。”吕蒙于是开始学习。等到东吴名将鲁肃路过寻阳,与吕蒙研讨论说天下大事,鲁肃听到吕蒙的见解后非常惊奇地说:“你如今的才干谋略,已不再是过去的东吴吕蒙可相比的了!”吕蒙说:“对于有志气的人,分别了数日后,就应当擦亮眼睛重新看待他的才能,老兄你为什么看到事物的变化这么晚呢!”鲁肃于是拜见吕蒙的母亲,与吕蒙结为好友,然后告别而去。

【乙】读书最重要的就是牢记,这样就可以一天天进步。陈晋之一天只读一百二十个字,日子久了就没有他没读过的书了,这就是所说的按天计算好似不足,按年计算便有余。现在的人谁不读书?每天都诵读几千字。开始好像很值得高兴,但是很快地读完,又很快地忘记。一年连一百二十个字都记不住,更何况一天呢?我年轻时读书也有贪多的毛病,现在看着自己肚子里没什么真才实学,才知道陈晋之的读书方法是对的。

【解答】(1)本题考查学生对文言实词的理解能力。解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

A.有误,辞:推脱。

BCD.正确。

故选:A。

(2)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

A之:助词,用在主谓间取消句子独立/之:助词,的;

B.遂:于 是,就/遂:于是,就;

C.以:介词,用,拿/以:介词,凭、靠;

D.而:连词,表顺承/而:连词,表修饰。

故选:B。

(3)本题考查学生对文章内容的理解能力。

ABD.正确;

C.有误,乙文中“予少时实有贪多之癖,至今每念腹中空虚”以“我”为反面例子,强调读书只有熟读牢记,日积月累,才能有所收益。

故选:C。

(4)本题考查学生对句子翻译能力。翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换、补、移”,我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

①重点词:岂,难道。欲,想要。治,研究。句意:我难道是想要你钻研经史典籍而成为学问渊博的学者吗?

②重点词:虽,即使。尝,曾经。句意:即使一年都不曾记得一百二十字,更何况一天呢?

答案:

(1)A

(2)B

(3)C

(4)①我难道是想要你钻研经史典籍而成为学问渊博的学者吗?

②即使一年都不曾记得一百二十字,更何况一天呢?

【点评】“而”的用法:

①学而不思则罔。(而:表示转折关系)

②温故而知新。(而:表示承接关系)

③杂然而前陈者。(而:表示修饰关系)

④博学而笃志。(而:表示并列关系)

6.(2021春 婺城区校级期中)古诗文阅读。

【甲】读 书

陆 游

归志宁无五亩园,读书本意在元元①。

灯前目力虽非昔,犹课②蝇头二万言。

【注释】①元元:人民、百姓。 ②课:阅读。

【乙】陆游筑书巢

吾室之内,或栖于椟①,或陈于前,或枕于床,俯仰四顾,无非书者。吾饮食起居,疾痛呻吟,悲忧愤叹,未尝不与书俱。宾客不至妻子不觌②而风雨雷雹之变有不知也。间有意欲起,而乱书围之,如积槁枝,或至不得行,则辄自笑曰:“此非吾所谓巢者邪?”乃引客就观之,客始不能入,既入又不能出,乃亦大笑曰:“信乎其似巢也!”

【注释】①椟:木柜、木匣,这里指书橱。 ②觌(dí):相见。

(1)小语和小文就两则诗文的内容展开了讨论,请你补全他们的对话。

小语:读了两则诗文,我发现陆游是个好学之人,你看《读书》一诗中“① 灯前目力虽非昔 ,② 犹课蝇头二万言 ”两句诗就刻画出陆游在年老时仍坚持苦学的形象。

小文:或许正是因为他热爱读书,所以才筑书巢吧。

小语:陆游之所以称他的书房为“书巢”,原因有两点:③ 书房里到处是书,甚至到了不能行走的地步;作者的生活起居、喜怒哀乐都与书在一起 。

小文:的确如此。陆游还是个幽默乐观的人,你看他沉浸书海,偶尔想要站起来,却被书围着不能行走,就自己笑自己说:“④ 这不是我说的鸟窝吗 ?”

小语:是啊。客人走进他的书巢,也大笑着说:“确实这像鸟窝。”

(2)请运用下面的方法解释加点词。

课内迁移法 未尝不与书俱 尝射于家圃 ①尝: 曾经

乃亦大笑曰 蒙乃始就学 ②乃: 于是

字典查找法 乃引客就观之 A.接近,靠近 B.完成,达到 C.即使 ③就: A (填选项)

成语推断法 既入又不能出 既往不咎 ④既: 已经

(3)用“/”给文中画横线的句子断句。(断两处)

宾 客 不 至 妻 子 不 觌 而 风 雨 雷 雹 之 变 有 不 知 也

(4)诗句“归志宁无五亩园”中的“归志”意思是“返回的念头”,请结合【甲】【乙】诗文内容,说说你对陆游“归志”内涵的理解。

【小贴士】

知人论世,是解读古诗文的一大法宝。陆游是著名的爱国诗人,创作这两则诗文时,已年过半百,然宦海浮沉,他最终去官为民,归隐乡村。

【考点】课外文言文阅读;诗歌阅读综合.

【答案】(1)①灯前目力虽非昔;②犹课蝇头二万言。③书房里到处是书,甚至到了不能行走的地步;作者的生活起居、喜怒哀乐都与书在一起。④这不是我说的鸟窝吗?

(2)①曾经 ②于是 ③A ④已经。

(3)宾客不至/妻子不觌/而风雨雷雹之变有不知也。

(4)本诗第一句中一个“宁无”把诗人内心深处对黎民百姓的牵挂表达的淋漓尽致。而第二句体现了陆游把读书看作是为百姓而读,展现其品格之可贵。陆游一生宦海浮沉,但忧国忧民之心从未变过,他即使归隐,也要继续苦学,而且是为了百姓。所以他的读书诗仍然充满着对生活的热爱,流露着对生命的感慨。

【分析】译文:【甲】

归乡隐居的志向就算没有那五亩田园也依然如故,读书的本意原是为了黎民百姓。灯下读书,眼神已不比从前,却还是阅读完了两万的蝇头小字。【乙】我的屋子里,有的书堆在木箱上,有的书陈列在前面,有的书放在床上,抬头低头,四周环顾,没有不是书的。我的饮食起居,生病呻吟,感到悲伤,忧愁,愤怒,感叹,不曾不与书在一起的。客人不来拜访,妻子子女不相见,而刮风,下雨,打雷,落冰雹等(天气)变化,也不知道。偶尔想要站起来,但杂乱的书围绕着我,好象积着的枯树枝,有时到了不能行走(的地步),于是就自己笑自己说:“这不是我说的鸟窝吗?”于是邀请客人走近看。客人开始不能够进入,已进屋的,也不能出来,于是(客人)也大笑着说:“确实这像鸟窝。”

【解答】(1)本题考查诗文理解。根据“年老时仍坚持苦学”可知此时“目力不佳,但坚持读书”,故应为“灯前目力虽非昔,犹课蝇头二万言”。陆游之所以称他的书房为“书巢”,原因有两点:根据“吾室之内,或栖于椟,或陈于前,或枕于床,俯仰四颇,无非书者”可见“书多”;根据“间有意欲起,而乱书围之,如积槁枝,或至不得行”可见“书乱”。故此,就自己笑自己说:“此非吾所谓巢者邪?”翻译过来就是“这不是我所说的书窝吗?”

(2)本题考查文言实词。

①尝:“尝射于家圃”大意是“曾经在家的花园里射箭”;

“未尝不与书俱”大意是“不曾不与书在一起”。尝:曾经。

②乃:“蒙乃始就学”大意是“吕蒙于是开始读书学习”;

“乃亦大笑曰”大意是“于是也大笑着说”。乃:于是,就。

③就:“乃引客就观之”,大意是“于是邀请客人靠近看当时的情形”。就:接近,靠近。

故选:A。

④既:“既往不咎”意思是:已经做完或做过的事,就不必再责怪了。

“既入又不能出”意思是:已经进到屋中又不能出来。既:已经。

(3)本题考查文言断句。句子大意为“客人不来拜访,妻子儿女不相见,且风雨雷雹天气变化也都不知道”,故断句为:宾客不至/妻子不觌/而风雨雷雹之变有不知也。

(4)本题考查诗文内容理解。根据【小贴士】中创作背景的介绍,“已年过半百,然宦海浮沉,他最终去官为民,归隐乡村”,可知陆游的“归志“指“辞官回乡,隐居乡村”;根据甲诗“归志宁无五亩园,读书本意在元元”,意思是说“回家归隐的志向就算没有那五亩田园也依然如故,读书的本意是为了黎民百姓”,可知陆游的“归志”指“不忘初心,一心为民”;根据乙文“吾饮食起居,疾痛呻吟,悲忧愤叹,未尝不与书俱”,可知“书房读书,回归本真”。

答案:

(1)①灯前目力虽非昔;②犹课蝇头二万言。③书房里到处是书,甚至到了不能行走的地步;作者的生活起居、喜怒哀乐都与书在一起。④这不是我说的鸟窝吗?

(2)①曾经 ②于是 ③A ④已经。

(3)宾客不至/妻子不觌/而风雨雷雹之变有不知也。

(4)本诗第一句中一个“宁无”把诗人内心深处对黎民百姓的牵挂表达的淋漓尽致。而第二句体现了陆游把读书看作是为百姓而读,展现其品格之可贵。陆游一生宦海浮沉,但忧国忧民之心从未变过,他即使归隐,也要继续苦学,而且是为了百姓。所以他的读书诗仍然充满着对生活的热爱,流露着对生命的感慨。

【点评】文言文内容理解题,解题方法:

①引用原文句子回答;

②摘录原文关键的词语回答;

③用自己的话组织文字回答。

三种方法,采用第一、二种方法回答的准确率一般会比较高。

7.(2021春 镇江期中)阅读下列甲乙两文,完成问题。

[甲]

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣飒环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为峪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(选自柳宗元《小石潭记》)

[乙]

石渠之事既穷,上由桥西北下土山之阴,民又桥焉。其水之大,倍石渠三之一。亘石①为底,达于两涯。若床若堂,若陈筵席,若限阃奥②。水平布其上,流若织文,响若操琴。揭跣③而往,折竹箭,扫陈叶,排腐木,可罗胡床④十八九居之。交络之流⑤,触激之音,皆在床.下:翠羽之木,龙鳞之石,均荫其上。古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?得意之日,与石梁同。

(选自柳宗元《石涧记》)

[注]①亘(gèn) 石:接连不断的石头。②若限阃(kǔn)奥:像用门槛把正室和内室隔开。③揭跣(xiǎn):把衣服拎起来,光着脚。④胡床:一种可以折叠的轻便坐具,类似于椅子。⑤交络之流:交织的流水。

(1)解释下列加点的词语。

①潭中鱼可百许头 大约

②其岸势犬牙差互 像狗的牙齿

③石渠之事既穷 已经

④达于两涯 边

(2)用现代汉语写出下面两个句子的意思。

①日光下澈,影布石上。

②后之来者有能追予之践履耶?

(3)甲文中作者写发现小石潭的经过,用了“闻”、“伐”、“取”等动词,有什么作用?

(4)甲、乙两文在表达作者的思想感情方面,有何异同?

【考点】课内文言文阅读;文言文比较阅读.

【答案】(1)①大约;②像狗的牙齿;③已经;④边。

(2)①阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上。

②以后的人,有谁能追随我的足迹来此吗?

(3)写发现小石潭的经过,同时也点出小石潭位于人迹罕至的荒僻幽静之处,为下文写环境的“寂寥无人”“其境过清”埋下伏笔,同时表现作者探幽访奇的情趣。

(4)借写山水游记书写胸中愤郁。甲文借“寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽遼”等句子,乙文借发问“古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?”有力地衬托出作者那种无法摆脱的压抑心情,也含蓄地表露了对冷酷现实的不满。

【分析】【参考译文】

【甲】从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到水声,就像人身上佩带的佩环相碰击发出的声音,(我)心里感到高兴。砍倒竹子,开辟出一条道路(走过去),沿路走下去看见一个小潭,潭水格外清凉。小潭以整块石头为底,靠近岸边,石底有些部分翻卷过来露出水面,成为了水中高地、小岛、不平的岩石和石岩等各种不同的形状。青翠的树木,翠绿的藤蔓,遮掩缠绕,摇动下垂,参差不齐,随风飘拂。

潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没有。阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上,呆呆地(停在那里)一动不动,忽然间(又)向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像和游玩的人互相取乐。

向小石潭的西南方望去,看到溪水像北斗星那样曲折,水流像蛇那样蜿蜒前行,时而看得见,时而看不见。两岸的地势像狗的牙齿那样相互交错,不能知道溪水的源头。

我坐在潭边,四面环绕合抱着竹林和树林,寂静寥落,空无一人。使人感到心情凄凉,寒气入骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。因为这里的环境太凄清,不可长久停留,于是记下了这里的情景就离开了。

【乙】发现石渠的事情已经结束,从石渠的桥上向西北走,下去到土山的北坡,老百姓又架了一座桥。桥下的水流很大,比石渠的水量大三倍。巨大的石头作为水的底部,宽达到水的两岸。石头有的像床,有的像门堂的基石,有的像筵席上摆满菜肴,有的像用门坎隔开的内外屋。水面平静,如布铺在水面上,水流像纺织物的花纹,水泉咚响声像是弹琴声。我们撩起衣襟,赤着脚涉水而过,折断竹箭,扫除陈叶,除去腐朽的树木,清出一块可排放十八九张交椅的空地。交织的流水,激撞的水声,都在交椅的下面了;而像翠鸟羽毛般的树木,像鱼龙麟甲般的石块,都遮蔽在交椅之上了。古时候的人有谁曾在这里找到这种快乐的吗?以后的人,有谁能追随我的足迹来此吗?发现石涧的这一天,和发现石渠是同一天。

【解答】(1)本题考查学生对文言实词的理解能力。解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

①句意:潭中的鱼大约有一百来条。可:大约。

②句意:两岸的地势像狗的牙齿那样相互交错。犬牙:像狗的牙齿。

③句意:发现石渠的事情已经结束。既:已经。

④句意:宽达到水的两岸。涯:边。

(2)本题考查学生对句子翻译能力。翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换、补、移”,我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

①重点词:澈,穿透。布,分布。句意:阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上。

②重点词:予,我。履,足迹。句意:以后的人,有谁能追随我的足迹来此吗?

(3)本题考查学生对文章重要信息的提取和分析能力。根据“从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭”可知,作者写出了因闻水声,即觅小潭,最终得见的过程,使行文曲折引人入胜;写出小石潭人迹罕至,荒僻幽静,不易被人发现的特点;为下文写环境的寂寥无人,其境过清,以及作者心情的孤凄悲凉埋下伏笔”等分析其作用即可。

(4)本题考查学生的比较阅读能力。柳宗元被贬官之后,为排解内心的愤懑之情,常常不避幽远,伐竹取道,探山访水,并通过对景物的具体描写,抒发自己的不幸遭遇,此间共写了八篇山水游记,后称《永州八记》。【甲】文生动地描写出了小石潭环境景物的幽美和静穆,抒发了作者贬官失意后的孤凄之情。其中“寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽遼”和【乙】文“古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶”等句子有力地衬托出作者那种无法摆脱的压抑心情,也含蓄地表露了对冷酷现实的不满。

答案:

(1)①大约;②像狗的牙齿;③已经;④边。

(2)①阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上。

②以后的人,有谁能追随我的足迹来此吗?

(3)写发现小石潭的经过,同时也点出小石潭位于人迹罕至的荒僻幽静之处,为下文写环境的“寂寥无人”“其境过清”埋下伏笔,同时表现作者探幽访奇的情趣。

(4)借写山水游记书写胸中愤郁。甲文借“寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽遼”等句子,乙文借发问“古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?”有力地衬托出作者那种无法摆脱的压抑心情,也含蓄地表露了对冷酷现实的不满。

【点评】“之”的用法:

①旁人皆为之感怆。(之:代词)

②吾欲之南海,何如?(之:往,到……去)

③与民同游观之乐。(之:的)

④予独爱莲之出淤泥而不染。(之:用于主语和谓语之间,取消句子的独立性)

⑤久之,目似瞑,意暇甚。(之:补充音节)

⑥何陋之有?(之:宾语前置的标志)

⑦马之千里者。(之:定语后置的标志)

8.(2021春 泰山区期中)阅读下面的文字,完成问题。

罗生还镯

罗一峰先生,名伦,以孝廉赴会试。仆于途中拾一金镯。行已五日,先生忧旅费不给,仆曰:“无虑也,向于山东某处拾一金镯,可质为费。”先生怒,欲亲赍①付还。仆叩首,且屈指曰:“往返必误场期,不可。”先生曰:“此必婢仆遣失万一主人拷讯因而致死是谁之咎?吾宁不会试,不忍令人死于非命也。”竞寻至其家,果系妇遗面盆,而婢误投于地者。主妇疑婢窃取,鞭笞流血,几次寻死。夫复疑妻有私,辱骂不休,妻亦愤怒投缳②,赖人解救。先生至,出镯与之,举家感激。急行至京,试期已届③矣,仓皇投卷,竟得中试状元及第。

【注释】①赍:(jī)把东西送给别人。②投缳(huán):上吊自杀。③届(jiè):到。

(1)用“/”给文中画线的句子断句,限三处。

此必婢仆遗失万一主人拷讯因而致死是谁之咎?

(2)解释下列句中加点的词语。

①可质为费 典当、抵押

②且屈指日 弯曲

③是谁之咎 过失、罪过

④举家感激 全

(3)把下列两个句子翻译成现代汉语。

①不忍令人死于非命也。

②竟寻至其家果系妇遗面盆而婢误投于地者。

(4)你结合文章内容,简单概括罗先生是一个怎样的人?

【考点】课外文言文阅读.

【答案】(1)必婢仆遗失/万一主人拷讯/因而致死/是谁之咎?

(2)①典当、抵押;②弯曲;③过失、罪过;④全。

(3)①不忍心让人死于非命啊。

②竟然寻到失主的家,果然是因为女主人遗落在洗脸盆,而奴婢不小心掉在了地上。

(4)拾金不昧,先人后己。面对自己的仆人将金镯据为已有的态度他“怒,欲亲赍付还”,可看出他拾金不昧;返还别人的金镯可能会耽误自己的考试,他“吾宁不会试”,可看出他先人后己。

【分析】参考译文:

罗一峰先生,名伦,以举人的身份去考试。奴仆在路上捡着一个金镯子。已经走了五日了,罗先生担心旅费不够,奴仆说:“不用担忧了,(我)先前在山东某处拾到一只金手镯,可以典当作为旅费。”先生生气了,要亲自还给失主。奴仆磕头,一边弯曲指头计算着说:“往返必定耽误了考试的日子,不行。”罗生说:“这肯定是女婢或者是哪个仆人遗失的,万一主人拷打询问,并且因此而死亡,是谁的责任呢?我宁可不参加会试,也不忍心让别人(因为金镯)而死于非命。”终于寻到失主的家,果然是因为女主人遗落在脸盆里,而奴婢不小心掉在了地上。女主人怀疑是奴婢偷的,用鞭子抽打得奴婢流血,奴婢几次寻死。丈夫又怀疑妻子有私情,对妻子辱骂不停,妻子愤怒得要悬梁自尽,多亏得到他人相救。罗先生到了,把镯子给了主人,全家都很感激。他急急忙忙感到京城,考试的期限已经到了,慌慌张张交了试卷,竟然中了状元及第。

【解答】(1)本题考查句子的断句。解答此类问题,首先要明确句意,然后根据句意进行分析。句意为:这肯定是女婢或者是哪个仆人遗失的,万一主人拷打询问,并且因此而死亡,是谁的责任呢?故断为:此必婢仆遗失/万一主人拷讯/因而致死/是谁之咎?

(2)本题主要考查点是文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

①句意:可以典当作为旅费。质:典当、抵押;

②句意:一边弯曲指头计算着说。屈:弯曲;

③句意:是谁的责任。咎:过失、罪过;

④句意:全家都很感激。举:全。

(3)本题考查文言文句子翻译。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

①中重点词语有:忍,忍心;令,让。句意为:不忍心让人死于非命啊。

②中重点词语有:竟,竟然;果,果然。句意为:竟然寻到失主的家,果然是因为女主人遗落在洗脸盆,而奴婢不小心掉在了地上。

(4)本题考查对人物形象的概括能力。结合文中,罗先生在面对自己的仆人将金镯据为已有的态度他“怒,欲亲赍付还”,可看出他拾金不昧;结合“吾宁不会试,不忍令人死于非命也”,返还别人的金镯可能会耽误自己的考试,他“吾宁不会试”,可看出他先人后己。

答案:

(1)必婢仆遗失/万一主人拷讯/因而致死/是谁之咎?

(2)①典当、抵押;②弯曲;③过失、罪过;④全。

(3)①不忍心让人死于非命啊。

②竟然寻到失主的家,果然是因为女主人遗落在洗脸盆,而奴婢不小心掉在了地上。

(4)拾金不昧,先人后己。面对自己的仆人将金镯据为已有的态度他“怒,欲亲赍付还”,可看出他拾金不昧;返还别人的金镯可能会耽误自己的考试,他“吾宁不会试”,可看出他先人后己。

【点评】文言文内容理解题,解题方法:

①引用原文句子回答;

②摘录原文关键的词语回答;

③用自己的话组织文字回答。

三种方法,采用第一、二种方法回答的准确率一般会比较高。

9.(2021春 莲湖区期中)阅读下面的文言文,完成问题。

(王羲之)尝诣门生家,见棐①几滑净,因书之,真草②相半。后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。又尝在蕺③山见一老姥④,持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。姥初有愠色。因谓姥曰:“但言是王右军⑤书,以求百钱邪。”姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。其书为世所重⑥,皆此类也。

(选自《晋书 列传 第五十章》)

【注释】①棐(fěi)几:用棐木做的几案。②真草:楷书、草书。③蕺山:山名,在今浙江绍兴。④老姥(mǔ):老年妇女。⑤王右军:王羲之。⑥重:看重,推崇。

(1)解释下列句中加点的词语。

①(王羲之)尝诣门生家 曾经

②持六角竹扇卖之 拿

③姥初有愠色 生气,发怒

④因谓姥曰 告诉

(2)下列句子中的“而”,与“羲之笑而不答”中“而”的意义和用法全都相同的一项是 D

A.结友而别

B.康肃笑而遣之

C.博学而笃志

D.自钱孔入,而钱不湿

(3)请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。

(4)从文中哪些地方可以看出王羲之的书法“为世所重”?请简要概括。

【考点】课外文言文阅读.

【答案】(1)①曾经;②拿;③生气,发怒;④告诉。

(2)D

(3)(这些字)后来被这个学生的父亲误刮去了,这个学生连着懊恼了好几天。

(4)王羲之写在棐几上的字被门生之父误刮去之后,“门生惊懊者累日”;王羲之在老姥卖的扇子上题字后,“姥如其言”,因此“人竞买之”。

【分析】【参考译文】

(王羲之)曾经到他的一个学生家,看到一张棐木几案平滑干净,于是就在上面写字,一半楷书一半草书。(这些字)后来被这个学生的父亲误刮去了,这个学生连着懊恼了好几天。(王羲之)又曾经在蕺山看见一个老妇人,拿着六角竹扇在卖。王羲之就在她的扇子上每面各写

一、文言文阅读(共25小题)

1.(2022春 滕州市校级月考)阅读下列文言文,回答问题。

【甲】

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自《小石潭记》)

【乙】

从山门右折,得石径。数步,闻疾雷声,心悸。山僧曰:“此瀑声也。”疾趋,度石下罅②,瀑见。瀑行青壁间,撼山掉③谷,喷雪直下,怒石横激④如虹,忽卷掣折⑤而后注,水态愈伟,山行之极观也。游人坐欹⑥岩下望,以面受沫乍若披丝虚空皆纬,至飞雨泻崖,而犹不忍去。暮归,各赋诗。所目既奇,思亦变幻。

(节选自《观第五泄①记》)

【注释】①第五泄:第五级瀑布。今浙江境内。②罅:缝隙,裂隙。③掉:摇动。④怒石横激:突兀的岩石横拦瀑布,激起水花。⑤掣折:转折。⑥欹:斜靠。

(1)解释下列加点的字的意思。

①犬牙差互

②日光下澈

③山行之极观

④而犹不忍去

(2)请用“/”给文中划线句断句。(标两处)

以 面 受 沫 乍 若 披 丝 虚 空 皆 纬

(3)下列句子中加点字意义和用法相同的项是

A.以其境过清 全石以为底

B.中峨冠而多髯者为东坡 乃记之而去

C.高可二黍许 珠可历历数也

D.怡然自乐 佁然不动

(4)翻译下列句子。

①凄神寒骨,悄怆幽邃。

②瀑行青壁间,撼山掉谷,喷雪直下。

(5)甲、已两文都写到水,请结合选段内容,说说它们各自写出了水的什么特点。

2.(2021春 大洼区期中)古文阅读。

【甲】

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙】

初,张咏①在成都,闻准②入相,谓其僚属曰:“寇公奇材,惜学术③不足尔。”及准出陕④,咏适自成都罢还,准严供帐,大为具待⑤。咏将去,准送之郊,问曰:“何以教准?”咏徐曰:“《霍光传》不可不读也。”准莫喻其意归取其传读之,至“不学无术”,笑曰:“此张公谓我矣。”

【注释】①张咏:宋朝名臣。②准:寇准,宋朝宰相。③学术:学问。④出陕:出任陕州知州。⑤大为具待:盛情地款待。

(1)下列词语解释有误的一项是

A.蒙辞以军中多务 (推托)

B.孤岂欲卿治经为博士邪 (研究儒家经典)

C.但当涉猎 (但,但是)

D.及准出陕 (等到)

(2)将下列句子翻译成现代汉语。

①孤岂欲卿治经为博士邪!

②咏将去,准送之郊,问曰:“何以教准?

(3)用“/”为下面句子断句。(断两处)

准莫喻其意归取其传读之

(4)两篇选文的主旨都是劝别人学习,两文中劝说的方式有何不同?

(5)甲文是谈学习的重要性,你从中得到了怎样的启示?

3.(2021春 泰安期中)阅读下面的文字,完成问题。

木兰诗(节选)

卿卿复卿卿,木兰当户织。不闻机杼声,惟闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。……

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

(1)选出朗读时停顿恰当的一项是

A.可汗/问所欲,木兰/不用尚书/郎

B.可汗问/所欲,木兰不用/尚书郎

C.可汗/问/所欲,木兰不用/尚书郎

D.可汗/问所欲,木兰/不用/尚书郎

(2)没有运用修辞手法的一项是

A.将军百战死,壮士十年归

B.万里赴戎机,关山度若飞

C.阿姊闻妹来,当户理红妆

D.朔气传金柝,寒光照铁衣

(3)下列对诗的开头四句理解不正确的一项是

A.首段用“不闻……,惟闻……”,写木兰在织布时不自觉地停下了工作,发出了叹息声,表现了木兰愁闷之深。

B.“唧唧复唧唧”运用拟声词,可以理解为木兰在连续地叹息。诗歌一开始这样写,给读者留下了悬念,吸引读者。

C.诗的开头反复表现木兰的愁闷心情,表明木兰面对的是很难解决的问题,但她最终下定决心替父从军,更有利于塑造巾帼英雄的形象。

D.“木兰当户织”一句,通过木兰织布选择的地点表现她心情的郁闷,她正是借着边织布边观赏外面的景象来排解心中的郁闷。

(4)对木兰这一人物形象分析正确的一项是

A.木兰代父从军,表现古代人民要求男女平等,广大妇女对男卑女尊的抗议。

B.木兰代父从军,主要反映北方人民既善于作战,又向往和平自由的劳动生活。

C.木兰代父从军,主要表现了古代北方劳动妇女的英雄气概和爱国精神。

D.木兰代父从军,侧面表现了古代战争的残酷和人民对统治阶级的仇恨。

4.(2021春 蓝田县期中)阅读下面的文言文,完成问题。

卖油翁

欧阳修

陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。“康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

(1)解释下列句子中加点词的含义。

①公亦以此自矜

②但手熟尔

③以我酌油知之

④康肃笑而遣之

(2)下列句子中“之“字的用法与其他三项不同的一项是

A.但微额之

B.徐以构酌油沥之

C.夫君子之行

D.又数刀毙之

(3)请将下面的句子翻译成现代汉语。

①有卖油翁释担而立。

②康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”

(4)若将“睨之久而不去”中的“睨”换成“看”或“望”字可以吗?为什么?

5.(2021春 钟祥市期中)文言文阅读。

【甲文】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙文】读书惟在牢记,则日见进益。陈晋之①一日只读一百二十字,后遂无书不读,所谓日计不足,岁计有余者。今人谁不读书,日将诵数千言。初若可喜,然旋②读旋忘,虽一岁未尝得百二十字也,况一日乎?予少时实有贪多之癖,至今每念腹中空虚,方知陈晋之为得法云。

(《陈晋之读书法》)

[注释]①陈晋之:人名。②旋:随即。

(1)下列句中加点词语的解释不正确的一项是

A.蒙辞以军中多务(辞别,告辞)

B.大兄何见事之晚乎(知晓事情)

C.则日见进益(长进)

D.虽一岁未尝得百二十字也(年)

(2)下列加点词的意义和用法完全相同的一项

A.大兄何见事之晚乎╲予少时实有贪多之癖

B.肃遂拜蒙母╲后遂无书不读

C.蒙辞以军中多务╲以我酌油知之

D.结友而别╲康肃笑而遣之

(3)下面对文章内容及写法的理解不正确的一项是

A.甲文中,结尾写“肃遂拜蒙母,结友而别”,表现了鲁肃敬才爱才,和吕蒙情投意合,也从侧面表现了吕蒙的惊人长进。

B.甲文中,“卿今当涂掌事,不可不学”表现了孙权对部下要求严格的态度;“卿今者才略,非复吴下阿蒙”表现了鲁肃对吕蒙变化之大的惊叹与赞美。

C.甲文中“孤常读书,自以为大有所益”和乙文中“予少时实有贪多之癖,至今每念腹中空虚”,都以自己的亲身经历为例,强调了多读书大有益处。

D.孙权给吕蒙指出的读书方法是“但当涉猎,见往事耳”,陈晋之的读书方法是熟读牢记,日积月累。

(4)翻译下列句子。

①孤岂欲卿治经为博士邪!

②虽一岁未尝得百二十字也,况一日乎?

6.(2021春 婺城区校级期中)古诗文阅读。

【甲】读 书

陆 游

归志宁无五亩园,读书本意在元元①。

灯前目力虽非昔,犹课②蝇头二万言。

【注释】①元元:人民、百姓。 ②课:阅读。

【乙】陆游筑书巢

吾室之内,或栖于椟①,或陈于前,或枕于床,俯仰四顾,无非书者。吾饮食起居,疾痛呻吟,悲忧愤叹,未尝不与书俱。宾客不至妻子不觌②而风雨雷雹之变有不知也。间有意欲起,而乱书围之,如积槁枝,或至不得行,则辄自笑曰:“此非吾所谓巢者邪?”乃引客就观之,客始不能入,既入又不能出,乃亦大笑曰:“信乎其似巢也!”

【注释】①椟:木柜、木匣,这里指书橱。 ②觌(dí):相见。

(1)小语和小文就两则诗文的内容展开了讨论,请你补全他们的对话。

小语:读了两则诗文,我发现陆游是个好学之人,你看《读书》一诗中“① ,② ”两句诗就刻画出陆游在年老时仍坚持苦学的形象。

小文:或许正是因为他热爱读书,所以才筑书巢吧。

小语:陆游之所以称他的书房为“书巢”,原因有两点:③ 。

小文:的确如此。陆游还是个幽默乐观的人,你看他沉浸书海,偶尔想要站起来,却被书围着不能行走,就自己笑自己说:“④ ?”

小语:是啊。客人走进他的书巢,也大笑着说:“确实这像鸟窝。”

(2)请运用下面的方法解释加点词。

课内迁移法 未尝不与书俱 尝射于家圃 ①尝:

乃亦大笑曰 蒙乃始就学 ②乃:

字典查找法 乃引客就观之 A.接近,靠近 B.完成,达到 C.即使 ③就: (填选项)

成语推断法 既入又不能出 既往不咎 ④既:

(3)用“/”给文中画横线的句子断句。(断两处)

宾 客 不 至 妻 子 不 觌 而 风 雨 雷 雹 之 变 有 不 知 也

(4)诗句“归志宁无五亩园”中的“归志”意思是“返回的念头”,请结合【甲】【乙】诗文内容,说说你对陆游“归志”内涵的理解。

【小贴士】

知人论世,是解读古诗文的一大法宝。陆游是著名的爱国诗人,创作这两则诗文时,已年过半百,然宦海浮沉,他最终去官为民,归隐乡村。

7.(2021春 镇江期中)阅读下列甲乙两文,完成问题。

[甲]

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣飒环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为峪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(选自柳宗元《小石潭记》)

[乙]

石渠之事既穷,上由桥西北下土山之阴,民又桥焉。其水之大,倍石渠三之一。亘石①为底,达于两涯。若床若堂,若陈筵席,若限阃奥②。水平布其上,流若织文,响若操琴。揭跣③而往,折竹箭,扫陈叶,排腐木,可罗胡床④十八九居之。交络之流⑤,触激之音,皆在床.下:翠羽之木,龙鳞之石,均荫其上。古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?得意之日,与石梁同。

(选自柳宗元《石涧记》)

[注]①亘(gèn) 石:接连不断的石头。②若限阃(kǔn)奥:像用门槛把正室和内室隔开。③揭跣(xiǎn):把衣服拎起来,光着脚。④胡床:一种可以折叠的轻便坐具,类似于椅子。⑤交络之流:交织的流水。

(1)解释下列加点的词语。

①潭中鱼可百许头

②其岸势犬牙差互

③石渠之事既穷

④达于两涯

(2)用现代汉语写出下面两个句子的意思。

①日光下澈,影布石上。

②后之来者有能追予之践履耶?

(3)甲文中作者写发现小石潭的经过,用了“闻”、“伐”、“取”等动词,有什么作用?

(4)甲、乙两文在表达作者的思想感情方面,有何异同?

8.(2021春 泰山区期中)阅读下面的文字,完成问题。

罗生还镯

罗一峰先生,名伦,以孝廉赴会试。仆于途中拾一金镯。行已五日,先生忧旅费不给,仆曰:“无虑也,向于山东某处拾一金镯,可质为费。”先生怒,欲亲赍①付还。仆叩首,且屈指曰:“往返必误场期,不可。”先生曰:“此必婢仆遣失万一主人拷讯因而致死是谁之咎?吾宁不会试,不忍令人死于非命也。”竞寻至其家,果系妇遗面盆,而婢误投于地者。主妇疑婢窃取,鞭笞流血,几次寻死。夫复疑妻有私,辱骂不休,妻亦愤怒投缳②,赖人解救。先生至,出镯与之,举家感激。急行至京,试期已届③矣,仓皇投卷,竟得中试状元及第。

【注释】①赍:(jī)把东西送给别人。②投缳(huán):上吊自杀。③届(jiè):到。

(1)用“/”给文中画线的句子断句,限三处。

此必婢仆遗失万一主人拷讯因而致死是谁之咎?

(2)解释下列句中加点的词语。

①可质为费

②且屈指日

③是谁之咎

④举家感激

(3)把下列两个句子翻译成现代汉语。

①不忍令人死于非命也。

②竟寻至其家果系妇遗面盆而婢误投于地者。

(4)你结合文章内容,简单概括罗先生是一个怎样的人?

9.(2021春 莲湖区期中)阅读下面的文言文,完成问题。

(王羲之)尝诣门生家,见棐①几滑净,因书之,真草②相半。后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。又尝在蕺③山见一老姥④,持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。姥初有愠色。因谓姥曰:“但言是王右军⑤书,以求百钱邪。”姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。其书为世所重⑥,皆此类也。

(选自《晋书 列传 第五十章》)

【注释】①棐(fěi)几:用棐木做的几案。②真草:楷书、草书。③蕺山:山名,在今浙江绍兴。④老姥(mǔ):老年妇女。⑤王右军:王羲之。⑥重:看重,推崇。

(1)解释下列句中加点的词语。

①(王羲之)尝诣门生家

②持六角竹扇卖之

③姥初有愠色

④因谓姥曰

(2)下列句子中的“而”,与“羲之笑而不答”中“而”的意义和用法全都相同的一项是

A.结友而别

B.康肃笑而遣之

C.博学而笃志

D.自钱孔入,而钱不湿

(3)请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。

(4)从文中哪些地方可以看出王羲之的书法“为世所重”?请简要概括。

10.(2021春 武陵区校级期中)阅读下面的古文,完成问题。

[甲]陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

——选自欧阳修《卖油翁》

[乙]南方多没人①,日与水居也,七岁而能涉,十岁而能浮,十五而能没矣。夫没者岂苟然哉?必将有得于水之道者。日与水居,则十五而得其道;生不识水,则虽壮,见舟而畏之。故北方之勇者,问于没人,而求其所以没,以其言试之河,未有不溺者。故凡不学而务求其道,皆北方之学没者也。

——选自苏轼《南方多没人》

注释:①没人:能潜水的人。

(1)下句子中加点字的解释错误的一项是

A、公亦以此自矜(夸耀)

B、康肃笑而遣之(打发)

C、夫没者岂苟然哉(随便、随意)

D、见舟而畏之(敬畏)

(2)下列句子中的“之”与甲文中的“睨之”用法不一样的是

A、但微颔之

B、康肃笑而遣之

C、必将有得于水之道者

D、见舟而畏之

(3)翻译下面句子。

①见其发矢十中八九,但微颔之。

②日与水居,则十五而得其道。

(4)[甲][乙]两文告诉人们什么道理?请你联系生活实际谈谈你的感想。

11.(2020春 尉氏县期中)阅读下面文言文,完成问题。

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(1)解释下列句中加点的词。

①但当涉猎

②即更刮目相待

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

孤常读书,自以为大有所益。

(3)阅读选文,摘选或总结原文语句回答问题。

文中孙权的一番话充分体现了劝说的艺术。他先一语道出吕蒙“当涂掌事”的重要身份,指出的必要性;面对对方“军中多务”的借口,他继而表明自己并不期待吕蒙①“ ”,只要吕蒙用②“ ”的读书方法了解历史即可;最后他还③“ ”指出读书的收获,终于使吕蒙“乃始就学”。

12.阅读下面文言文,回答问题。

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(1)解释下面句子中画线的词语:

①缘溪行:

②芳草鲜美:

③便要还家:

(2)翻译下列句子。

①渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

②阡陌交通,鸡犬相闻。

(3)作者陶渊明在本文中寄托了怎样的一种社会理想?这种社会理想在当时的条件下能否得以实现?试作评价。

13.阅读下文,回答问题。

废弈向学

[明]何良俊

魏琛①举秀才入都,颇以弈棋废日,至通夜不止,令苍头②执烛,或时睡顿,则杖之。奴曰:“郎君辞父母仕宦③,若读书,执烛即④不敢辞,今乃⑤围棋日夜不息,岂是向京⑥之意乎?”琛怅然惭感,遂诣赤彪⑦许⑧,假⑨书研习,闻见⑩日优 。

【注释】①魏琛:人名。②苍头:仆役,仆人。③仕宦:做官。④即:那就。⑤乃:副词,却,竟然。⑥向京:来京。⑦赤彪:人名。⑧许:处所,地方。⑨假:通“借”。⑩闻见:听到看到的,这里指学问。 优:好,长进。

(1)下列句中“日”作状语的一项是

A.颇以弈棋废日

B.我以日始出时去人近

C.闻见日优

D.士别三日,即更刮目相待

(2)下列句子中加点词的用法与其他三项不同的一项是

A.或时睡顿,则杖之

B.其一犬坐于前

C.一鼓作气

D.狼不敢前,眈眈相向

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

颇以弈棋废日。

(4)从“废弈向学”这件事可以看出魏琛是一个什么样的人?

14.阅读下面两个文言文片段,完成下面小题。

(甲)从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(柳宗元《小石潭记》)

(乙)己卯上元①,予在儋州②,有老书生数人来过,曰:“良月嘉夜,先生能一出乎?”予欣然从之,步城西,入僧舍,历小巷,民夷③杂揉,屠沽④纷然。归舍已三鼓矣。舍中掩关熟睡,已再⑤鼾矣。放杖而笑,孰为得失?过⑥问先生何笑,盖自笑也。然亦笑韩退之钓鱼⑦无得,更欲远去,不知走海者未必得大鱼也。

(苏轼《书上元夜游》)

(注释)①上元:农历正月十五。②儋州:苏轼被贬之地,现属海南。③民:指汉族。夷:指当地少数民族。④屠沽:泛指市井中做生意的人。⑤再:同“在”。⑥过:苏轼的小儿子。⑦韩退之钓鱼:韩愈曾在诗中借钓鱼钓不着大鱼,埋怨水太浅,要另觅垂钓之处,暗指自己境遇不好,不得志。

(1)解释加点字。

①水尤清冽

②以其境过清

③有老书生数人来过

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

②良月嘉夜,先生能一出乎?

(3)(甲)(乙)两段文字作者的心境有什么不同之处?结合具体语句简要分析。

15.课内文言文阅读。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来,具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋,余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(1)找出文中的一个通假字: 同

(2)解释文中加点的字词。

俨然

咸

乃

延

(3)下面句子读法正确的一项是

A此/人一一为具言/所闻

B此人/一一为/具言所闻

C此人/一一/为具言/所闻

D此/人一一/为具言所闻

(4)翻译“自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境”。

16.阅读下面文言文,完成下面题目。

(甲)林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人;复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然。有良田、美池、桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人;黄发垂髫,并怡然自乐。

(乙)(至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!)登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归?

(1)解释下列句子中划线词语的含义。

①屋舍俨然

②阡陌交通

③宠辱偕忘

④予尝求古仁人之心

(2)将下面句子译为现代汉语。

①黄发垂髫,并怡然自乐。

②微斯人,吾谁与归?

(3)各用一句话说说两段文字的主要内容。

(甲)

(乙)

(4)请你从乙文括号中的句子里任选一处你认为写得美的句子,说说美的理由。

17.阅读下面文言文,完成后面题目。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出洒食。停数日,辞去。此中人语云,不足为外人道也。

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往,未果。寻病终。后遂无问津者。

(选自《桃花源记》)

(1)解释下列划线词在句子中的意思。

①便要还家

②此人一一为具言所闻

③诣太守,说如此

④寻病终

(2)用现代汉语翻译文中画线的句子。

①率妻子邑人来此绝境

②便扶向路,处处志之。

(3)用“/”划分句子的朗读节奏

余 人 各 复 延 至 其 家。

(4)下列对选文内容与写法的理解与分析,不合文意的一项是

A.《桃花源记》写法与郭沫若的《天上街市》的写法一样,以美好的想象反衬现实的黑暗。

B.桃源人“不复出焉”是因为与世隔绝时间太长,他们适应不了外面人的生活习惯。

C.渔人离开桃源后“便扶向路”又“处处志之”,而后寻找桃源人“寻向所志”,却“不复得路”,作者这样写表明桃源是一个虚构的社会,现实是不存在的。

D.文章结尾写刘子骥寻访桃花源“未果,寻病终。后遂无问津者”,后人据此概括出一个成语“无人问津”。

(5)从《桃花源记》中,可以看出作者追求的理想境界是:没有战乱,安定团结,相处和谐,生活富足,环境优美。你认为作者的理想境界一千多年后的今天是不是完全实现了?请列举现实生活一个例子阐述个人见解。

18.课内阅读。

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(1)下面句子中加点词解释有误的一项是

A.渔人甚异之(对……感到惊异)

B.无论魏晋(不要说,更不必说)

C.处处志之(记住)

D.寻病终(随即,不久)

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①见渔人,乃大惊,问所从来。

②率妻子邑人来此绝境,不复出焉。

(3)“芳草鲜美,落英缤纷”表明渔人发现桃花林的时间是

A.暮春花落时

B.深秋季节,百花凋谢之时

C.冬末初春时节,春水暴涨之时

D.初夏水涨之时

(4)下面对选文内容分析理解不正确的一项是

A.误入桃花源的渔人惊异地看到,这里土地肥美,生活和乐,没有压迫,没有纷争,老幼幸福愉快,人人融洽友好,这完全是中国农耕文明时代“大同社会”的形象体现。

B.在听了渔人对外界的介绍后,桃源人叹惋不已,从上下文可以推知,他们感叹的是“山中方一日,世上已千年”的韶光易逝和逃脱了外界的纷争与祸乱。

C.作者既描绘了桃花源里一幅鲜活的人间生活的图景,又极力表现了它的似有似无,寻觅而不可得,反映了作者的理想与现实之间的矛盾。

D.这篇文章故事曲折回环,悬念迭起,记叙层次清楚,环环相扣,结构严谨,语言简洁平易,朴实自然。

(5)作者描绘了一个怎样的“世外桃源”?请结合选文作答。

(6)请你根据上述语段为“桃花源”旅游开发公司写一段广告词。

(7)桃花源里景色奇异,人情淳厚,渔人无意中发现,一定感慨万千,当他离开后,想了

(8)作者生活在东晋末年,当时社会政治黑暗,战乱频繁,民不聊生。联系当时的社会背景,说说课文表达了作者怎样的社会理想。对这种社会理想,你有什么看法?

(9)渔人离开桃花源,“便扶向路”,又“处处志之”,而后来再寻找桃花源,“寻向所志”,却“不复得路”。作者这样写的目的是什么?

(10)下列对文章有关内容的解说不准确的一项是

A.文章第一段写渔人捕鱼时偶然发现桃花林的经过。这是故事的开端。

B.文章第二段写渔人在桃花源中的见闻,虚构一幅没有剥削、没有压迫、人人安居乐业、彼此和睦相处的幸福生活的图景。

C.最后两段写渔人离开桃花源后,数人闻讯前往而不可得其路径的种种情景。意在说明“桃花源”虽是一个理想的去处,但纯属子虚乌有,人们应该安于现状。

D.全文以渔人进出桃花源为线索,塑造了一个优美的世外桃源,表现了作者对理想社会的向往,对黑暗社会现实的不满。

(11)“然”常常作为构词的辅助成分,意思相当于现代汉语的“地”“……的样子”等,有时也可不译。分别解释下列句中加点词的含义。

①豁然开朗

②屋舍俨然

(12)在文言文中,省略句子成分的现象很普遍,请在下列句子中补上省略的成分。

①山有小口, 仿佛若有光。 便舍船,从口入。

② 初极狭,才通人。 复行数十步,豁然开朗。

③ 见渔人,乃大惊,问所从来。

④ 具答之。 便要还家,设酒杀鸡作食。

19.(2022春 东营区校级月考)(甲)从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

(乙)自渴①西南行不能百步,得石渠,民桥其上。有泉幽幽然,其鸣乍大乍细。渠之广或咫尺,或倍尺,其长可十许步。其流抵大石,伏出其下。踰石而往,有石泓,昌蒲被之,青鲜环周,又折西行,旁陷岩石下,北堕小潭。潭幅员减百尺,清深多倏鱼。又北曲行纡余,睨若无穷,然卒入于渴。其侧皆诡石、怪木、奇卉、美箭②,可列坐而庥③焉。风摇其巅,韵动崖谷。视之既静,其听始远。

予从州牧得之。揽去翳朽,决疏土石,既崇而焚,既釃而盈。惜其未始有传焉者,故累记其所属,遗之其人,书之其阳,俾后好事者求之得以易。

元和七年正月八日,蠲渠至大石。十月十九日,踰石得石泓小潭,渠之美于是始穷也。

韩愈《石渠记》

注:①渴:指袁家渴,一泉水名。②箭:小竹。③庥:同“休”,休息。

(1)解释下列句子中加点词的含义。

①民桥其上

②有泉幽幽然

③昌蒲被之

④心乐之

(2)甲乙两段文字所描写的水,各有什么特点?请结合具体内容,分别简要概括。

(3)甲乙两文都是柳宗元被贬永州之作,其共同的写作手法是什么?都表达了什么情感?

20.(2021春 徐汇区期中)阅读下文,完成问题。

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

(1)《孟子》汇编的是 (时期)思想家 (人名)的言行。

(2)解释文中加点词。

①通国之善弈者也:

②非然也:

(3)用现代汉语解释下面的句子。

虽与之俱学,弗若之矣。

(4)下列有关学习的论述,与本文主旨不相同的一项是

A.目不能两视而明,耳不能两听而聪。

B.书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

C.人若志趣不远,心不在焉,虽学不成。

D.今且要读书,须先定其心,使之如止水。

21.(2021春 诸城市期中)阅读下面的文言文,完成问题。

汪十四者,新安人也,不详其名字。性慷慨激烈,善骑射,有燕赵之风。时游西蜀,蜀中山川险阻,多相聚为盗。凡经商往来于兹者,辄被劫掠。闻汪十四名,咸罗拜马前,愿作“护身符”。汪许之,遂与数百人俱,拥骑而行。闻山上嚆矢①声,汪即弯弓相向,与箭锋相触,空中堕折。以故绿林甚畏之秋毫不敢犯商贾尽得数倍利。

(选自《虞初新志》)

【注释】①嚆(hāo)矢:指响箭。

(1)解释句中加点的词语。

①多相聚为盗

②汪许之

③咸罗拜马前

④遂与数百人俱

(2)请用“/”标出下面句子的停顿(标两处)。

以故绿林甚畏之秋毫不敢犯商贾尽得数倍利。

(3)请用现代汉语翻译下面句子。

凡经商往来于兹者,辄被劫掠。

(4)本文运用正面侧面相结合的手法表现汪十四的“善骑射”,请结合相关语句分析。

22.(2021春 台儿庄区期中)阅读文言文《桃花源记》,完成问题。

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者。

(1)加点字的意思都相同的一项是

A.芳草鲜美╲鲜为人知╲旗帜鲜明╲陶后鲜有闻

B.欲穷其林╲层出不穷╲山穷水尽╲日暮穷途

C.处处志之╲志当高远╲永志不忘╲志同道合

D.来此绝境╲不绝于耳╲拍案叫绝╲空前绝后

(2)翻译下面的句子。

①其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

②问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(3)下面句中“之”的用法,不相同的一项是

A.缘溪行,忘路之远近。

B.渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

C.见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。

D.闻之,欣然规往。

(4)渔人返回,“及郡下,诣太守,说如此。”见到太守,渔人会说些什么呢?请结合文章内容,参考下面提示,用自己的话写出来。

提示:太守大人,那里的环境① ,那里的人们② 。

23.(2021春 浦北县期中)文言文阅读。

高凤笃学

高凤①,字文通,南阳人也。少为书生,家以农亩为业,而专精诵读,昼夜不息。妻常之田,曝②麦于庭,令凤护鸡。时天暴雨,而凤持竿诵经③,不觉潦水④流麦。妻还怪问,凤方悟之。其后遂为名儒,乃授业于西唐山中。凤年老,执志不倦,名声著闻。

【注释】①高凤:东汉人。②曝(pù):晒。③经:这里指古代经典著作。④潦水:下雨后地上的积水。

(1)解释下列句子中加点的词语。

①时天暴雨

②曝麦于庭

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

妻还怪问,凤方悟之。

(3)这则故事对你有什么启示?

24.(2021春 秦淮区期中)阅读下面古诗文,完成问题。

桃花源记(节选)

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

《饮酒》(序)

余闲居寡欢,兼秋夜已长。偶有名酒无夕不饮顾影独尽忽焉复醉。既.醉之后,辄题.数句自娱,纸墨遂多。辞无诠次①,聊②命故人书之,以为欢笑尔。

饮酒(其七)

秋菊有佳色,裛③露掇其英。

泛此忘忧物,远我遗世情。

一觞虽独尽,杯尽壶自倾。

日入群动④息,归鸟趋林鸣。

啸傲东轩下,聊复得此生。

【注解】①诠次:次序。②聊:姑且。③裛(yì):通“浥”,沾湿。④群动:各类活动的生物。

(1)小淮边读边标出了几个重点词,请你一一解释。

①便要还家

②率妻子邑人来此绝境

③既醉之后

④辄题数句自娱

(2)用“/”为文中画直线出断句,断三处。

偶 有 名 酒 无 夕 不 饮 顾 影 独 尽 忽 焉 复 醉。

(3)小秦用横线画出了不理解的句子,请你翻译成现代汉语。

①乃不知有汉,无论魏晋。

②聊命故人书之,以为欢笑尔。

(4)小淮读到《饮酒(其七)》中“日入群动息,归鸟趋林鸣”两句,觉得写得很好,但说不出好在哪里。请你说说这两句诗的妙处。

(5)小秦认为《饮酒(其七)》中的“遗址”和《桃花源记》中的“绝境”有相通之处,请结合内容说说你的理解。(先解词,再解说)

25.(2021春 永吉县期中)阅读下面文言文,回答问题。

以荻画地

欧阳公四岁而孤,家贫无资。太夫人以荻画地,教以书字。多诵古人篇章,使学为诗。及其稍长,而家无书读,就闾里士人家借而读之,或因而抄录。抄录未毕,已能诵其书,以至昼夜忘寝食,唯读书是务。自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。

(选自《欧阳公事迹》)

(1)“就闾里士人家借而读之”中的“就”字在文中的意思是 。

(2)本则短文主要写了什么内容?请用简洁的语言概括。

(3)欧阳修的成功,除了他自身的努力之外,还有一个促进他成长的原因是什么?

2022年中考语文复习新题速递之文言文阅读(2022年4月)

参考答案与试题解析

一、文言文阅读(共25小题)

1.(2022春 滕州市校级月考)阅读下列文言文,回答问题。

【甲】

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(节选自《小石潭记》)

【乙】

从山门右折,得石径。数步,闻疾雷声,心悸。山僧曰:“此瀑声也。”疾趋,度石下罅②,瀑见。瀑行青壁间,撼山掉③谷,喷雪直下,怒石横激④如虹,忽卷掣折⑤而后注,水态愈伟,山行之极观也。游人坐欹⑥岩下望,以面受沫乍若披丝虚空皆纬,至飞雨泻崖,而犹不忍去。暮归,各赋诗。所目既奇,思亦变幻。

(节选自《观第五泄①记》)

【注释】①第五泄:第五级瀑布。今浙江境内。②罅:缝隙,裂隙。③掉:摇动。④怒石横激:突兀的岩石横拦瀑布,激起水花。⑤掣折:转折。⑥欹:斜靠。

(1)解释下列加点的字的意思。

①犬牙差互 像狗的牙齿那样

②日光下澈 穿透

③山行之极观 壮观的景色

④而犹不忍去 离去

(2)请用“/”给文中划线句断句。(标两处)

以 面 受 沫 乍 若 披 丝 虚 空 皆 纬

(3)下列句子中加点字意义和用法相同的项是 D

A.以其境过清 全石以为底

B.中峨冠而多髯者为东坡 乃记之而去

C.高可二黍许 珠可历历数也

D.怡然自乐 佁然不动

(4)翻译下列句子。

①凄神寒骨,悄怆幽邃。

②瀑行青壁间,撼山掉谷,喷雪直下。

(5)甲、已两文都写到水,请结合选段内容,说说它们各自写出了水的什么特点。

【考点】文言文比较阅读.

【答案】(1)①像狗的牙齿那样;②穿透;③壮观的景色;④离去。

(2)以面受沫/乍若披丝/虚空皆纬。

(3)D

4)①使人感到心神凄凉,寒气透骨,寂静极了,幽深极了。

②瀑布在青壁间落下,震撼着山谷,就像直着向下喷出雪花一样。

(5)【甲】文写出了潭水清澈、透明的特点,如:“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。”在水中游动的鱼儿,不像是在水里,而是像在空中游动。通过写游鱼的“空游无所依”,侧面烘托出潭水的空明、澄澈。【乙】文主要写出了水猛疾、壮伟的特点,如:“撼山掉谷,喷雪直下,怒石横激如虹。”形象地描绘出瀑布飞泻而下的壮观景象,突出了瀑布水势之急猛。

【分析】参考译文:

【甲】潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没有。阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上,呆呆地(停在那里)一动不动,忽然间(又)向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像和游玩的人互相取乐。

向小石潭的西南方望去,(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。两岸的地势像狗的牙齿那样相互交错,不能知道溪水的源头。我坐在潭边,四面环绕合抱着竹林和树林,寂静寥落,空无一人。使人感到心情凄凉,寒气入骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。因为这里的环境太凄清,不可长久停留,于是记下了这里的情景就离开了。

【乙】庙门往右拐,有一个石头铺的小路。走几步听到很响的打雷声,心里感到害怕。山上的和尚说:“这是瀑布的声音。”快步走去,迈过一块石头缝隙,就看见了瀑布,瀑布在青壁间落下,震撼着山谷,就像直着向下喷出雪花一样,突兀的岩山横拦瀑布,激起水花,就像彩虹,拍到岸边水浪突然卷起来然后才落回水中,水的气势更加雄壮,是游人看到的最壮观的景色了。游人们有的坐在岩石上,有的斜靠着岩石向下望,拿自己的脸接住迸起的水沫,开始就像一丝凉线,空空的都像编织物的横线,到了飞雨泻崖,还留恋不想回去。傍晚回来,游人们各自写诗赞叹。所看到的景色已经非常绮丽,回想起来更加变幻。

【解答】(1)本题主要考查点是文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

①句意:像狗的牙齿那样相互交错。犬牙:像狗的牙齿那样;

②句意:阳光直照(到水底)。澈:穿透;

③句意:是游人看到的最壮观的景色了。观:壮观的景色;

④句意:还留恋不想回去。去:离去。

(2)本题考查句子的断句。解答此类问题,首先要明确句意,然后根据句意进行分析。句意为:拿自己的脸接住迸起的水沫,开始就像一丝凉线,空空的都像编织物的横线。故断为:以面受沫/乍若披丝/虚空皆纬。

(3)本题考查一词多义。

A.不同,因为/作为;

B.不同,表并列/表顺承;

C.不同,大约/可以;

D.不同,……的样子。

故选:D。

(4)本题考查文言文句子翻译。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

①句中重点的词有:凄,(使动用法)使。感到凄凉;寒,(使动用法)使……感到寒冷;邃,深远。句意为:使人感到心神凄凉,寒气透骨,寂静极了,幽深极了。

②句中重点的词有:撼,震撼;掉,摇动、摆动。句意为:瀑布在青壁间落下,震撼着山谷,就像直着向下喷出雪花一样。

(5)本题考查概括文章内容的能力。《小石潭记》主要是写水的清、环境的清;《观第五泄记》主要是写瀑布的雄伟。如“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”体现了水的清澈;“瀑行青壁间,撼山掉谷,喷雪直下,怒石横激如虹,忽卷掣折而后注,水态愈伟”体现了水的奇特。

答案:

(1)①像狗的牙齿那样;②穿透;③壮观的景色;④离去。

(2)以面受沫/乍若披丝/虚空皆纬。

(3)D

4)①使人感到心神凄凉,寒气透骨,寂静极了,幽深极了。

②瀑布在青壁间落下,震撼着山谷,就像直着向下喷出雪花一样。

(5)【甲】文写出了潭水清澈、透明的特点,如:“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。”在水中游动的鱼儿,不像是在水里,而是像在空中游动。通过写游鱼的“空游无所依”,侧面烘托出潭水的空明、澄澈。【乙】文主要写出了水猛疾、壮伟的特点,如:“撼山掉谷,喷雪直下,怒石横激如虹。”形象地描绘出瀑布飞泻而下的壮观景象,突出了瀑布水势之急猛。

【点评】文言文内容理解题,解题方法:

①引用原文句子回答;

②摘录原文关键的词语回答;

③用自己的话组织文字回答。

三种方法,采用第一、二种方法回答的准确率一般会比较高。

2.(2021春 大洼区期中)古文阅读。

【甲】

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙】

初,张咏①在成都,闻准②入相,谓其僚属曰:“寇公奇材,惜学术③不足尔。”及准出陕④,咏适自成都罢还,准严供帐,大为具待⑤。咏将去,准送之郊,问曰:“何以教准?”咏徐曰:“《霍光传》不可不读也。”准莫喻其意归取其传读之,至“不学无术”,笑曰:“此张公谓我矣。”

【注释】①张咏:宋朝名臣。②准:寇准,宋朝宰相。③学术:学问。④出陕:出任陕州知州。⑤大为具待:盛情地款待。

(1)下列词语解释有误的一项是 C

A.蒙辞以军中多务 (推托)

B.孤岂欲卿治经为博士邪 (研究儒家经典)

C.但当涉猎 (但,但是)

D.及准出陕 (等到)

(2)将下列句子翻译成现代汉语。

①孤岂欲卿治经为博士邪!

②咏将去,准送之郊,问曰:“何以教准?

(3)用“/”为下面句子断句。(断两处)

准莫喻其意归取其传读之

(4)两篇选文的主旨都是劝别人学习,两文中劝说的方式有何不同?

(5)甲文是谈学习的重要性,你从中得到了怎样的启示?

【考点】文言文比较阅读.

【答案】(1)C

(2)①我难道想要你研究儒家经典成为专掌经学传授的学官吗!

②张咏将要离开,寇准送他到郊外,问道:您有什么要教导我的吗?

(3)准莫喻其意/归/取其传读之。

(4)乙文中张咏是委婉地劝说寇准要加强学习,而甲文中孙权是直截了当地劝说吕蒙要加强学习。

(5)示例:读书学习大有益处,人只有不断地学习,才能提升自我,增长知识与才干。

【分析】参考译文:

【甲】

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事,不可以不学习!”吕蒙用军中事务繁多来推托。孙权说:“我难道想要你研究儒家经典,成为博士(专掌经学传授的学官)吗?我只是让你粗略地阅读,了解历史罢了。你说军务繁多,谁比得上我(事务多)呢?我经常读书,自己觉得获益很多。”吕蒙于是开始学习。当鲁肃到寻阳的时候,鲁肃和吕蒙一起谈论议事,鲁肃十分吃惊地说:“你现在的军事方面和政治方面的才能和谋略,不再是原来的那个吴县的(没有学识的)阿蒙了!”吕蒙说:“志士(君子)分别几天,就重新另眼看待了,长兄你认清事物怎么这么晚呢?”于是鲁肃拜见吕蒙的母亲,和吕蒙结为朋友后分别了。

【乙】

张咏在成都的时候,听到寇准当了宰相,便对他下边的官员说:“寇准虽然是个不可多得的人材,但可惜在学问上还有欠缺。”后来寇准罢相,出知陕州,适逢张咏从此路过,受到寇准的盛情招待。当张咏将要离开时,寇准亲自送张咏到郊外,问道:“您有什么临别赠言呢?”张咏慢慢地说:“《霍光传》不可不读啊。”寇准听了,一时没有弄清张咏的用意;回家后取出《汉书 霍光传》来读,读到“不学无术”的话时,才恍然大悟地笑着说:“这就是张咏对我的规劝啊!”

【解答】(1)本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

ABD.正确;

C.有误,句意为:只是让你粗略地阅读。(但,只,只是。)

故选:C。

(2)本题考查的是理解并翻译句子的能力。翻译文言句子,要注意句中的关键字词,要注意特殊句式、通假字、词类的活用、古今 异义等问题。

①重点词:孤,古时王侯的自称。岂,难道。治经,研究儒家经典。治,研究。博士,当时专掌经学传授的学官。句意为:

②重点词:去,离开。何,什么。教,教导。句意为:张咏将要离开,寇准送他到郊外,问道:您有什么要教导我的吗?

(3)本题考査文言文语句的句读。解答此类试题,要根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。句读时要注 意古汉语的语法和句式,句读不能出现“破句“的现象。这句话意思是:寇准没有领会到张咏的意思,回去以后拿出《霍光传》来看。“归”是“莫喻其意”后的动作,因而“取其传读之”。故断句为:准莫喻其意/归/取其传读之。

(4)本题考查文言文内容的理解。甲文由“卿今当涂掌事,不可不学”可知,孙权跟吕蒙讲解了学习重要性,是直截了当劝学的;乙文先是对下属说“寇公奇材,惜学术不足尔”,再是对寇准说“《霍光传》不可不读也”。由此可以看出乙文是委婉劝学的。

(5)本题考査阅读理解与启示。文本记叙了吕蒙在孙权劝说下开始学习之后大有长进的故事,也赞扬了孙权、吕蒙认真学习的精神,并告诫人们学习的重要性。谈启示答案不唯一,如:要虚心接受别人建议,认真治学,就一定 能够成功;读书学习可以使人进步,増强自身的素质。

答案:

(1)C

(2)①我难道想要你研究儒家经典成为专掌经学传授的学官吗!

②张咏将要离开,寇准送他到郊外,问道:您有什么要教导我的吗?

(3)准莫喻其意/归/取其传读之。

(4)乙文中张咏是委婉地劝说寇准要加强学习,而甲文中孙权是直截了当地劝说吕蒙要加强学习。

(5)示例:读书学习大有益处,人只有不断地学习,才能提升自我,增长知识与才干。

【点评】文言文翻译“六字诀”

1.留。即保留原文中的专有名词、国号、年号、人名、地名、官名、职称、器具名称等,可照录不翻译;

2.直。即将文言中的单音节词直接译成以该词为语素的现代汉语的双音节或多音节词;

3.补。即将文言文中省略的词语、句子成分,在译文中适当地补充出来;

4.删。即删去不译的词。凡是古汉语中的发语词、判断词、在句子结构上起标志作用的助词、凑足音节的助词等,在现代汉语中没有词能替代,便可删去;

5.调。即对文言文中不同于现代汉语句式的特殊句式,翻译时要进行必要的调整,使译文完全符合现代汉语的表达习惯;

6.换。即对古今意义相同,但说法不同的词语,翻译时都要换成现在通俗的词语,使译文通达明快。

3.(2021春 泰安期中)阅读下面的文字,完成问题。

木兰诗(节选)

卿卿复卿卿,木兰当户织。不闻机杼声,惟闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。……

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

(1)选出朗读时停顿恰当的一项是 D

A.可汗/问所欲,木兰/不用尚书/郎

B.可汗问/所欲,木兰不用/尚书郎

C.可汗/问/所欲,木兰不用/尚书郎

D.可汗/问所欲,木兰/不用/尚书郎

(2)没有运用修辞手法的一项是 C

A.将军百战死,壮士十年归

B.万里赴戎机,关山度若飞

C.阿姊闻妹来,当户理红妆

D.朔气传金柝,寒光照铁衣

(3)下列对诗的开头四句理解不正确的一项是 D

A.首段用“不闻……,惟闻……”,写木兰在织布时不自觉地停下了工作,发出了叹息声,表现了木兰愁闷之深。

B.“唧唧复唧唧”运用拟声词,可以理解为木兰在连续地叹息。诗歌一开始这样写,给读者留下了悬念,吸引读者。

C.诗的开头反复表现木兰的愁闷心情,表明木兰面对的是很难解决的问题,但她最终下定决心替父从军,更有利于塑造巾帼英雄的形象。

D.“木兰当户织”一句,通过木兰织布选择的地点表现她心情的郁闷,她正是借着边织布边观赏外面的景象来排解心中的郁闷。

(4)对木兰这一人物形象分析正确的一项是 C

A.木兰代父从军,表现古代人民要求男女平等,广大妇女对男卑女尊的抗议。

B.木兰代父从军,主要反映北方人民既善于作战,又向往和平自由的劳动生活。

C.木兰代父从军,主要表现了古代北方劳动妇女的英雄气概和爱国精神。

D.木兰代父从军,侧面表现了古代战争的残酷和人民对统治阶级的仇恨。

【考点】课内文言文阅读.

【答案】(1)D

(2)C

(3)D

(4)C

【分析】参考译文:

织布机声一声接着一声,木兰姑娘当门在织布。织机停下来不再作响,只听见姑娘在叹息。

问姑娘在思念什么,问姑娘在惦记什么。姑娘并没有思念什么,姑娘并没有回忆什么。昨夜看见征兵的文书,知道君王在大规模征募兵士,那么多卷征兵文书,每卷上都有父亲的名字。父亲没有长大成人的儿子,木兰没有兄长,木兰愿意去买来马鞍和马匹,从此替父亲去出征。……

行军万里奔赴战场作战,翻越关隘和山岭就像飞过去一样快。北方的寒风中传来打更声,清冷的月光映照着战士们的铠甲。将士们经过无数次出生入死的战斗,有些牺牲了,有的十年之后得胜而归。

归来朝见天子,天子坐上殿堂(论功行赏)。记功很多次,得到的赏赐千百金以上。天子问木兰有什么要求,木兰不愿做尚书省的官,希望骑上一匹千里马,送我回故乡。

【解答】(1)本题考查给文言语句划分朗读节奏。答题时先要弄清句子的意思,再根据句意来分析判断句子的朗读节奏。本句的意思是:天子问木兰有什么要求,木兰不愿做尚书省的官。可据此分析朗读节奏为:可汗/问所欲,木兰/不用/尚书郎。

故选:D。

(2)本题考查分析判断修辞手法。

A.有,本句运用了对偶和互文的修辞手法;

B.有,本句运用了夸张的修辞手法;

C.没有;

D.有,本句运用了对偶的修辞手法。

故选:C。

(3)本题考查对诗句内容的分析理解。

ABC.正确;

D.有误,“木兰当户织”引出下文“不闻机杼声,惟闻女叹息”写木兰停机叹息,无心织布,不禁令人奇怪,引出一问一答,道出木兰的心事。

故选:D。

(4)本题考查分析人物形象。木兰的形象,是人民理想的化身,她集中了中华民族勤劳、善良、机智、勇敢、刚毅和淳朴的优秀品质,是一个深深扎根在中国北方广大土地上的有血有肉、有人情味的英雄形象,在男尊女卑的封建社会里尤为可贵。勤劳善良又坚毅勇敢,淳厚质朴又机敏活泼,热爱家人又报效国家,不慕高官厚禄而热爱和平生活,表现出淳朴和高洁的情操。

故选:C。

答案:

(1)D

(2)C

(3)D

(4)C

【点评】分析理解诗句内容,必须遵循句不离篇的原则,要结合全文的内容来具体分析。

4.(2021春 蓝田县期中)阅读下面的文言文,完成问题。

卖油翁

欧阳修

陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。“康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

(1)解释下列句子中加点词的含义。

①公亦以此自矜 自夸

②但手熟尔 只是

③以我酌油知之 倒

④康肃笑而遣之 打发

(2)下列句子中“之“字的用法与其他三项不同的一项是 C

A.但微额之

B.徐以构酌油沥之

C.夫君子之行

D.又数刀毙之

(3)请将下面的句子翻译成现代汉语。

①有卖油翁释担而立。

②康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”

(4)若将“睨之久而不去”中的“睨”换成“看”或“望”字可以吗?为什么?

【考点】课内文言文阅读.

【答案】(1)①自夸;②只是;③倒;④打发。

(2)C

(3)①有一个卖油老翁放下担子,站在一旁。

②陈尧咨气愤地说:“你怎么敢轻视我射箭的本领!”

(4)不可以。“睨”表示斜着眼看,形容不在意的样子,表现出卖油翁对陈尧咨的射艺并不在意。若用其他字,则描写不出这种状态。

【分析】参考译文:

康肃公陈尧咨擅长射箭,在世界上没有第二人(能同他相比),康肃公也凭这种(本领)自夸。(有一次)他曾在自己家(射箭的)场地里射箭,有个卖油的老头放下担子,站在场边斜着眼看他(射箭),很久都没有离开。(卖油翁)看见康肃公射十箭能中八九箭,(对陈尧咨的射箭技术)只是微微地点了点头。

康肃公问(他)道:“你也懂得射箭吗?我的箭法不是很精深吗?”老翁说:“(这也)没有别的(原因),只不过是手法熟练罢了。”康肃公(听后)气愤地说道:“你怎么敢轻视我射箭(的本领)呢?”老翁说:“凭我倒油的经验知道(这个)道理。”于是就拿出一个葫芦放在地上,用(一枚)铜钱盖在葫芦口上,慢慢地用油勺舀油注入(葫芦),(油)从钱孔注入,但钱币却未被打湿。(卖油翁)于是说:“我并没有别的(本事),只不过是手法熟练罢了。”康肃公(苦)笑着打发他走了。

【解答】(1)本题主要考查点是文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

①句意:康肃公也凭这种(本领)自夸。自矜:自夸;

②句意:只不过是手法熟练罢了。但:只是;

③句意:凭我倒油的经验知道(这个)道理。酌:倒;

④句意:康肃公(苦)笑着打发他走了。遣:打发。

(2)本题考查“之”之的意思。

ABD.代词;

C.结构助词,的。

故选:C。

(3)本题考查文言文句子翻译。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

①中重点词语有:释,放下;立,站。句意为:有一个卖油老翁放下担子,站在一旁。

②中重点词语有:忿然,生气的样子;安,怎么。句意为:陈尧咨气愤地说:“你怎么敢轻视我射箭的本领!”

(4)本题考查词语的用处。首先回答观点,不可以,再阐述理由。“睨”的意思是斜着眼看,形容不在意的样子,表现出卖油翁对陈尧咨的射艺并不在意。若用其他字,则描写不出这种状态。

答案:

(1)①自夸;②只是;③倒;④打发。

(2)C

(3)①有一个卖油老翁放下担子,站在一旁。

②陈尧咨气愤地说:“你怎么敢轻视我射箭的本领!”

(4)不可以。“睨”表示斜着眼看,形容不在意的样子,表现出卖油翁对陈尧咨的射艺并不在意。若用其他字,则描写不出这种状态。

【点评】文言文内容理解题,解题方法:

①引用原文句子回答;

②摘录原文关键的词语回答;

③用自己的话组织文字回答。

三种方法,采用第一、二种方法回答的准确率一般会比较高。

5.(2021春 钟祥市期中)文言文阅读。

【甲文】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙文】读书惟在牢记,则日见进益。陈晋之①一日只读一百二十字,后遂无书不读,所谓日计不足,岁计有余者。今人谁不读书,日将诵数千言。初若可喜,然旋②读旋忘,虽一岁未尝得百二十字也,况一日乎?予少时实有贪多之癖,至今每念腹中空虚,方知陈晋之为得法云。

(《陈晋之读书法》)

[注释]①陈晋之:人名。②旋:随即。

(1)下列句中加点词语的解释不正确的一项是 A

A.蒙辞以军中多务(辞别,告辞)

B.大兄何见事之晚乎(知晓事情)

C.则日见进益(长进)

D.虽一岁未尝得百二十字也(年)

(2)下列加点词的意义和用法完全相同的一项 B

A.大兄何见事之晚乎╲予少时实有贪多之癖

B.肃遂拜蒙母╲后遂无书不读

C.蒙辞以军中多务╲以我酌油知之

D.结友而别╲康肃笑而遣之

(3)下面对文章内容及写法的理解不正确的一项是 C

A.甲文中,结尾写“肃遂拜蒙母,结友而别”,表现了鲁肃敬才爱才,和吕蒙情投意合,也从侧面表现了吕蒙的惊人长进。

B.甲文中,“卿今当涂掌事,不可不学”表现了孙权对部下要求严格的态度;“卿今者才略,非复吴下阿蒙”表现了鲁肃对吕蒙变化之大的惊叹与赞美。

C.甲文中“孤常读书,自以为大有所益”和乙文中“予少时实有贪多之癖,至今每念腹中空虚”,都以自己的亲身经历为例,强调了多读书大有益处。

D.孙权给吕蒙指出的读书方法是“但当涉猎,见往事耳”,陈晋之的读书方法是熟读牢记,日积月累。

(4)翻译下列句子。

①孤岂欲卿治经为博士邪!

②虽一岁未尝得百二十字也,况一日乎?

【考点】课内文言文阅读;文言文比较阅读.

【答案】(1)A

(2)B

(3)C

(4)①我难道是想要你钻研经史典籍而成为学问渊博的学者吗?

②即使一年都不曾记得一百二十字,更何况一天呢?

【分析】【参考译文】

【甲】起初,吴王孙权对大将吕蒙说道:“你现在身当要职掌握重权,不可不进一步去学习!”吕蒙以军营中事务繁多为理由加以推辞。孙权说:“我难道是想要你钻研经史典籍而成为学问渊博的学者吗?只是应当广泛地学习知识而不必去深钻精通。你说要处理许多事务,哪一个比得上我处理的事务呢?我常常读书,自己感到获得了很大的收益。”吕蒙于是开始学习。等到东吴名将鲁肃路过寻阳,与吕蒙研讨论说天下大事,鲁肃听到吕蒙的见解后非常惊奇地说:“你如今的才干谋略,已不再是过去的东吴吕蒙可相比的了!”吕蒙说:“对于有志气的人,分别了数日后,就应当擦亮眼睛重新看待他的才能,老兄你为什么看到事物的变化这么晚呢!”鲁肃于是拜见吕蒙的母亲,与吕蒙结为好友,然后告别而去。

【乙】读书最重要的就是牢记,这样就可以一天天进步。陈晋之一天只读一百二十个字,日子久了就没有他没读过的书了,这就是所说的按天计算好似不足,按年计算便有余。现在的人谁不读书?每天都诵读几千字。开始好像很值得高兴,但是很快地读完,又很快地忘记。一年连一百二十个字都记不住,更何况一天呢?我年轻时读书也有贪多的毛病,现在看着自己肚子里没什么真才实学,才知道陈晋之的读书方法是对的。

【解答】(1)本题考查学生对文言实词的理解能力。解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

A.有误,辞:推脱。

BCD.正确。

故选:A。

(2)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

A之:助词,用在主谓间取消句子独立/之:助词,的;

B.遂:于 是,就/遂:于是,就;

C.以:介词,用,拿/以:介词,凭、靠;

D.而:连词,表顺承/而:连词,表修饰。

故选:B。

(3)本题考查学生对文章内容的理解能力。

ABD.正确;

C.有误,乙文中“予少时实有贪多之癖,至今每念腹中空虚”以“我”为反面例子,强调读书只有熟读牢记,日积月累,才能有所收益。

故选:C。

(4)本题考查学生对句子翻译能力。翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换、补、移”,我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

①重点词:岂,难道。欲,想要。治,研究。句意:我难道是想要你钻研经史典籍而成为学问渊博的学者吗?

②重点词:虽,即使。尝,曾经。句意:即使一年都不曾记得一百二十字,更何况一天呢?

答案:

(1)A

(2)B

(3)C

(4)①我难道是想要你钻研经史典籍而成为学问渊博的学者吗?

②即使一年都不曾记得一百二十字,更何况一天呢?

【点评】“而”的用法:

①学而不思则罔。(而:表示转折关系)

②温故而知新。(而:表示承接关系)

③杂然而前陈者。(而:表示修饰关系)

④博学而笃志。(而:表示并列关系)

6.(2021春 婺城区校级期中)古诗文阅读。

【甲】读 书

陆 游

归志宁无五亩园,读书本意在元元①。

灯前目力虽非昔,犹课②蝇头二万言。

【注释】①元元:人民、百姓。 ②课:阅读。

【乙】陆游筑书巢

吾室之内,或栖于椟①,或陈于前,或枕于床,俯仰四顾,无非书者。吾饮食起居,疾痛呻吟,悲忧愤叹,未尝不与书俱。宾客不至妻子不觌②而风雨雷雹之变有不知也。间有意欲起,而乱书围之,如积槁枝,或至不得行,则辄自笑曰:“此非吾所谓巢者邪?”乃引客就观之,客始不能入,既入又不能出,乃亦大笑曰:“信乎其似巢也!”

【注释】①椟:木柜、木匣,这里指书橱。 ②觌(dí):相见。

(1)小语和小文就两则诗文的内容展开了讨论,请你补全他们的对话。

小语:读了两则诗文,我发现陆游是个好学之人,你看《读书》一诗中“① 灯前目力虽非昔 ,② 犹课蝇头二万言 ”两句诗就刻画出陆游在年老时仍坚持苦学的形象。

小文:或许正是因为他热爱读书,所以才筑书巢吧。

小语:陆游之所以称他的书房为“书巢”,原因有两点:③ 书房里到处是书,甚至到了不能行走的地步;作者的生活起居、喜怒哀乐都与书在一起 。

小文:的确如此。陆游还是个幽默乐观的人,你看他沉浸书海,偶尔想要站起来,却被书围着不能行走,就自己笑自己说:“④ 这不是我说的鸟窝吗 ?”

小语:是啊。客人走进他的书巢,也大笑着说:“确实这像鸟窝。”

(2)请运用下面的方法解释加点词。

课内迁移法 未尝不与书俱 尝射于家圃 ①尝: 曾经

乃亦大笑曰 蒙乃始就学 ②乃: 于是

字典查找法 乃引客就观之 A.接近,靠近 B.完成,达到 C.即使 ③就: A (填选项)

成语推断法 既入又不能出 既往不咎 ④既: 已经

(3)用“/”给文中画横线的句子断句。(断两处)

宾 客 不 至 妻 子 不 觌 而 风 雨 雷 雹 之 变 有 不 知 也

(4)诗句“归志宁无五亩园”中的“归志”意思是“返回的念头”,请结合【甲】【乙】诗文内容,说说你对陆游“归志”内涵的理解。

【小贴士】

知人论世,是解读古诗文的一大法宝。陆游是著名的爱国诗人,创作这两则诗文时,已年过半百,然宦海浮沉,他最终去官为民,归隐乡村。

【考点】课外文言文阅读;诗歌阅读综合.

【答案】(1)①灯前目力虽非昔;②犹课蝇头二万言。③书房里到处是书,甚至到了不能行走的地步;作者的生活起居、喜怒哀乐都与书在一起。④这不是我说的鸟窝吗?

(2)①曾经 ②于是 ③A ④已经。

(3)宾客不至/妻子不觌/而风雨雷雹之变有不知也。

(4)本诗第一句中一个“宁无”把诗人内心深处对黎民百姓的牵挂表达的淋漓尽致。而第二句体现了陆游把读书看作是为百姓而读,展现其品格之可贵。陆游一生宦海浮沉,但忧国忧民之心从未变过,他即使归隐,也要继续苦学,而且是为了百姓。所以他的读书诗仍然充满着对生活的热爱,流露着对生命的感慨。

【分析】译文:【甲】

归乡隐居的志向就算没有那五亩田园也依然如故,读书的本意原是为了黎民百姓。灯下读书,眼神已不比从前,却还是阅读完了两万的蝇头小字。【乙】我的屋子里,有的书堆在木箱上,有的书陈列在前面,有的书放在床上,抬头低头,四周环顾,没有不是书的。我的饮食起居,生病呻吟,感到悲伤,忧愁,愤怒,感叹,不曾不与书在一起的。客人不来拜访,妻子子女不相见,而刮风,下雨,打雷,落冰雹等(天气)变化,也不知道。偶尔想要站起来,但杂乱的书围绕着我,好象积着的枯树枝,有时到了不能行走(的地步),于是就自己笑自己说:“这不是我说的鸟窝吗?”于是邀请客人走近看。客人开始不能够进入,已进屋的,也不能出来,于是(客人)也大笑着说:“确实这像鸟窝。”

【解答】(1)本题考查诗文理解。根据“年老时仍坚持苦学”可知此时“目力不佳,但坚持读书”,故应为“灯前目力虽非昔,犹课蝇头二万言”。陆游之所以称他的书房为“书巢”,原因有两点:根据“吾室之内,或栖于椟,或陈于前,或枕于床,俯仰四颇,无非书者”可见“书多”;根据“间有意欲起,而乱书围之,如积槁枝,或至不得行”可见“书乱”。故此,就自己笑自己说:“此非吾所谓巢者邪?”翻译过来就是“这不是我所说的书窝吗?”

(2)本题考查文言实词。

①尝:“尝射于家圃”大意是“曾经在家的花园里射箭”;

“未尝不与书俱”大意是“不曾不与书在一起”。尝:曾经。

②乃:“蒙乃始就学”大意是“吕蒙于是开始读书学习”;

“乃亦大笑曰”大意是“于是也大笑着说”。乃:于是,就。

③就:“乃引客就观之”,大意是“于是邀请客人靠近看当时的情形”。就:接近,靠近。

故选:A。

④既:“既往不咎”意思是:已经做完或做过的事,就不必再责怪了。

“既入又不能出”意思是:已经进到屋中又不能出来。既:已经。

(3)本题考查文言断句。句子大意为“客人不来拜访,妻子儿女不相见,且风雨雷雹天气变化也都不知道”,故断句为:宾客不至/妻子不觌/而风雨雷雹之变有不知也。

(4)本题考查诗文内容理解。根据【小贴士】中创作背景的介绍,“已年过半百,然宦海浮沉,他最终去官为民,归隐乡村”,可知陆游的“归志“指“辞官回乡,隐居乡村”;根据甲诗“归志宁无五亩园,读书本意在元元”,意思是说“回家归隐的志向就算没有那五亩田园也依然如故,读书的本意是为了黎民百姓”,可知陆游的“归志”指“不忘初心,一心为民”;根据乙文“吾饮食起居,疾痛呻吟,悲忧愤叹,未尝不与书俱”,可知“书房读书,回归本真”。

答案:

(1)①灯前目力虽非昔;②犹课蝇头二万言。③书房里到处是书,甚至到了不能行走的地步;作者的生活起居、喜怒哀乐都与书在一起。④这不是我说的鸟窝吗?

(2)①曾经 ②于是 ③A ④已经。

(3)宾客不至/妻子不觌/而风雨雷雹之变有不知也。

(4)本诗第一句中一个“宁无”把诗人内心深处对黎民百姓的牵挂表达的淋漓尽致。而第二句体现了陆游把读书看作是为百姓而读,展现其品格之可贵。陆游一生宦海浮沉,但忧国忧民之心从未变过,他即使归隐,也要继续苦学,而且是为了百姓。所以他的读书诗仍然充满着对生活的热爱,流露着对生命的感慨。

【点评】文言文内容理解题,解题方法:

①引用原文句子回答;

②摘录原文关键的词语回答;

③用自己的话组织文字回答。

三种方法,采用第一、二种方法回答的准确率一般会比较高。

7.(2021春 镇江期中)阅读下列甲乙两文,完成问题。

[甲]

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣飒环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为峪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(选自柳宗元《小石潭记》)

[乙]

石渠之事既穷,上由桥西北下土山之阴,民又桥焉。其水之大,倍石渠三之一。亘石①为底,达于两涯。若床若堂,若陈筵席,若限阃奥②。水平布其上,流若织文,响若操琴。揭跣③而往,折竹箭,扫陈叶,排腐木,可罗胡床④十八九居之。交络之流⑤,触激之音,皆在床.下:翠羽之木,龙鳞之石,均荫其上。古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?得意之日,与石梁同。

(选自柳宗元《石涧记》)

[注]①亘(gèn) 石:接连不断的石头。②若限阃(kǔn)奥:像用门槛把正室和内室隔开。③揭跣(xiǎn):把衣服拎起来,光着脚。④胡床:一种可以折叠的轻便坐具,类似于椅子。⑤交络之流:交织的流水。

(1)解释下列加点的词语。

①潭中鱼可百许头 大约

②其岸势犬牙差互 像狗的牙齿

③石渠之事既穷 已经

④达于两涯 边

(2)用现代汉语写出下面两个句子的意思。

①日光下澈,影布石上。

②后之来者有能追予之践履耶?

(3)甲文中作者写发现小石潭的经过,用了“闻”、“伐”、“取”等动词,有什么作用?

(4)甲、乙两文在表达作者的思想感情方面,有何异同?

【考点】课内文言文阅读;文言文比较阅读.

【答案】(1)①大约;②像狗的牙齿;③已经;④边。

(2)①阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上。

②以后的人,有谁能追随我的足迹来此吗?

(3)写发现小石潭的经过,同时也点出小石潭位于人迹罕至的荒僻幽静之处,为下文写环境的“寂寥无人”“其境过清”埋下伏笔,同时表现作者探幽访奇的情趣。

(4)借写山水游记书写胸中愤郁。甲文借“寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽遼”等句子,乙文借发问“古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?”有力地衬托出作者那种无法摆脱的压抑心情,也含蓄地表露了对冷酷现实的不满。

【分析】【参考译文】

【甲】从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到水声,就像人身上佩带的佩环相碰击发出的声音,(我)心里感到高兴。砍倒竹子,开辟出一条道路(走过去),沿路走下去看见一个小潭,潭水格外清凉。小潭以整块石头为底,靠近岸边,石底有些部分翻卷过来露出水面,成为了水中高地、小岛、不平的岩石和石岩等各种不同的形状。青翠的树木,翠绿的藤蔓,遮掩缠绕,摇动下垂,参差不齐,随风飘拂。

潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没有。阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上,呆呆地(停在那里)一动不动,忽然间(又)向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像和游玩的人互相取乐。

向小石潭的西南方望去,看到溪水像北斗星那样曲折,水流像蛇那样蜿蜒前行,时而看得见,时而看不见。两岸的地势像狗的牙齿那样相互交错,不能知道溪水的源头。

我坐在潭边,四面环绕合抱着竹林和树林,寂静寥落,空无一人。使人感到心情凄凉,寒气入骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。因为这里的环境太凄清,不可长久停留,于是记下了这里的情景就离开了。

【乙】发现石渠的事情已经结束,从石渠的桥上向西北走,下去到土山的北坡,老百姓又架了一座桥。桥下的水流很大,比石渠的水量大三倍。巨大的石头作为水的底部,宽达到水的两岸。石头有的像床,有的像门堂的基石,有的像筵席上摆满菜肴,有的像用门坎隔开的内外屋。水面平静,如布铺在水面上,水流像纺织物的花纹,水泉咚响声像是弹琴声。我们撩起衣襟,赤着脚涉水而过,折断竹箭,扫除陈叶,除去腐朽的树木,清出一块可排放十八九张交椅的空地。交织的流水,激撞的水声,都在交椅的下面了;而像翠鸟羽毛般的树木,像鱼龙麟甲般的石块,都遮蔽在交椅之上了。古时候的人有谁曾在这里找到这种快乐的吗?以后的人,有谁能追随我的足迹来此吗?发现石涧的这一天,和发现石渠是同一天。

【解答】(1)本题考查学生对文言实词的理解能力。解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

①句意:潭中的鱼大约有一百来条。可:大约。

②句意:两岸的地势像狗的牙齿那样相互交错。犬牙:像狗的牙齿。

③句意:发现石渠的事情已经结束。既:已经。

④句意:宽达到水的两岸。涯:边。

(2)本题考查学生对句子翻译能力。翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换、补、移”,我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

①重点词:澈,穿透。布,分布。句意:阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上。

②重点词:予,我。履,足迹。句意:以后的人,有谁能追随我的足迹来此吗?

(3)本题考查学生对文章重要信息的提取和分析能力。根据“从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭”可知,作者写出了因闻水声,即觅小潭,最终得见的过程,使行文曲折引人入胜;写出小石潭人迹罕至,荒僻幽静,不易被人发现的特点;为下文写环境的寂寥无人,其境过清,以及作者心情的孤凄悲凉埋下伏笔”等分析其作用即可。

(4)本题考查学生的比较阅读能力。柳宗元被贬官之后,为排解内心的愤懑之情,常常不避幽远,伐竹取道,探山访水,并通过对景物的具体描写,抒发自己的不幸遭遇,此间共写了八篇山水游记,后称《永州八记》。【甲】文生动地描写出了小石潭环境景物的幽美和静穆,抒发了作者贬官失意后的孤凄之情。其中“寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽遼”和【乙】文“古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶”等句子有力地衬托出作者那种无法摆脱的压抑心情,也含蓄地表露了对冷酷现实的不满。

答案:

(1)①大约;②像狗的牙齿;③已经;④边。

(2)①阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上。

②以后的人,有谁能追随我的足迹来此吗?

(3)写发现小石潭的经过,同时也点出小石潭位于人迹罕至的荒僻幽静之处,为下文写环境的“寂寥无人”“其境过清”埋下伏笔,同时表现作者探幽访奇的情趣。

(4)借写山水游记书写胸中愤郁。甲文借“寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽遼”等句子,乙文借发问“古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?”有力地衬托出作者那种无法摆脱的压抑心情,也含蓄地表露了对冷酷现实的不满。

【点评】“之”的用法:

①旁人皆为之感怆。(之:代词)

②吾欲之南海,何如?(之:往,到……去)

③与民同游观之乐。(之:的)

④予独爱莲之出淤泥而不染。(之:用于主语和谓语之间,取消句子的独立性)

⑤久之,目似瞑,意暇甚。(之:补充音节)

⑥何陋之有?(之:宾语前置的标志)

⑦马之千里者。(之:定语后置的标志)

8.(2021春 泰山区期中)阅读下面的文字,完成问题。

罗生还镯

罗一峰先生,名伦,以孝廉赴会试。仆于途中拾一金镯。行已五日,先生忧旅费不给,仆曰:“无虑也,向于山东某处拾一金镯,可质为费。”先生怒,欲亲赍①付还。仆叩首,且屈指曰:“往返必误场期,不可。”先生曰:“此必婢仆遣失万一主人拷讯因而致死是谁之咎?吾宁不会试,不忍令人死于非命也。”竞寻至其家,果系妇遗面盆,而婢误投于地者。主妇疑婢窃取,鞭笞流血,几次寻死。夫复疑妻有私,辱骂不休,妻亦愤怒投缳②,赖人解救。先生至,出镯与之,举家感激。急行至京,试期已届③矣,仓皇投卷,竟得中试状元及第。

【注释】①赍:(jī)把东西送给别人。②投缳(huán):上吊自杀。③届(jiè):到。

(1)用“/”给文中画线的句子断句,限三处。

此必婢仆遗失万一主人拷讯因而致死是谁之咎?

(2)解释下列句中加点的词语。

①可质为费 典当、抵押

②且屈指日 弯曲

③是谁之咎 过失、罪过

④举家感激 全

(3)把下列两个句子翻译成现代汉语。

①不忍令人死于非命也。

②竟寻至其家果系妇遗面盆而婢误投于地者。

(4)你结合文章内容,简单概括罗先生是一个怎样的人?

【考点】课外文言文阅读.

【答案】(1)必婢仆遗失/万一主人拷讯/因而致死/是谁之咎?

(2)①典当、抵押;②弯曲;③过失、罪过;④全。

(3)①不忍心让人死于非命啊。

②竟然寻到失主的家,果然是因为女主人遗落在洗脸盆,而奴婢不小心掉在了地上。

(4)拾金不昧,先人后己。面对自己的仆人将金镯据为已有的态度他“怒,欲亲赍付还”,可看出他拾金不昧;返还别人的金镯可能会耽误自己的考试,他“吾宁不会试”,可看出他先人后己。

【分析】参考译文:

罗一峰先生,名伦,以举人的身份去考试。奴仆在路上捡着一个金镯子。已经走了五日了,罗先生担心旅费不够,奴仆说:“不用担忧了,(我)先前在山东某处拾到一只金手镯,可以典当作为旅费。”先生生气了,要亲自还给失主。奴仆磕头,一边弯曲指头计算着说:“往返必定耽误了考试的日子,不行。”罗生说:“这肯定是女婢或者是哪个仆人遗失的,万一主人拷打询问,并且因此而死亡,是谁的责任呢?我宁可不参加会试,也不忍心让别人(因为金镯)而死于非命。”终于寻到失主的家,果然是因为女主人遗落在脸盆里,而奴婢不小心掉在了地上。女主人怀疑是奴婢偷的,用鞭子抽打得奴婢流血,奴婢几次寻死。丈夫又怀疑妻子有私情,对妻子辱骂不停,妻子愤怒得要悬梁自尽,多亏得到他人相救。罗先生到了,把镯子给了主人,全家都很感激。他急急忙忙感到京城,考试的期限已经到了,慌慌张张交了试卷,竟然中了状元及第。

【解答】(1)本题考查句子的断句。解答此类问题,首先要明确句意,然后根据句意进行分析。句意为:这肯定是女婢或者是哪个仆人遗失的,万一主人拷打询问,并且因此而死亡,是谁的责任呢?故断为:此必婢仆遗失/万一主人拷讯/因而致死/是谁之咎?

(2)本题主要考查点是文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

①句意:可以典当作为旅费。质:典当、抵押;

②句意:一边弯曲指头计算着说。屈:弯曲;

③句意:是谁的责任。咎:过失、罪过;

④句意:全家都很感激。举:全。

(3)本题考查文言文句子翻译。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

①中重点词语有:忍,忍心;令,让。句意为:不忍心让人死于非命啊。

②中重点词语有:竟,竟然;果,果然。句意为:竟然寻到失主的家,果然是因为女主人遗落在洗脸盆,而奴婢不小心掉在了地上。

(4)本题考查对人物形象的概括能力。结合文中,罗先生在面对自己的仆人将金镯据为已有的态度他“怒,欲亲赍付还”,可看出他拾金不昧;结合“吾宁不会试,不忍令人死于非命也”,返还别人的金镯可能会耽误自己的考试,他“吾宁不会试”,可看出他先人后己。

答案:

(1)必婢仆遗失/万一主人拷讯/因而致死/是谁之咎?

(2)①典当、抵押;②弯曲;③过失、罪过;④全。

(3)①不忍心让人死于非命啊。

②竟然寻到失主的家,果然是因为女主人遗落在洗脸盆,而奴婢不小心掉在了地上。

(4)拾金不昧,先人后己。面对自己的仆人将金镯据为已有的态度他“怒,欲亲赍付还”,可看出他拾金不昧;返还别人的金镯可能会耽误自己的考试,他“吾宁不会试”,可看出他先人后己。

【点评】文言文内容理解题,解题方法:

①引用原文句子回答;

②摘录原文关键的词语回答;

③用自己的话组织文字回答。

三种方法,采用第一、二种方法回答的准确率一般会比较高。

9.(2021春 莲湖区期中)阅读下面的文言文,完成问题。

(王羲之)尝诣门生家,见棐①几滑净,因书之,真草②相半。后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。又尝在蕺③山见一老姥④,持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。姥初有愠色。因谓姥曰:“但言是王右军⑤书,以求百钱邪。”姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。其书为世所重⑥,皆此类也。

(选自《晋书 列传 第五十章》)

【注释】①棐(fěi)几:用棐木做的几案。②真草:楷书、草书。③蕺山:山名,在今浙江绍兴。④老姥(mǔ):老年妇女。⑤王右军:王羲之。⑥重:看重,推崇。

(1)解释下列句中加点的词语。

①(王羲之)尝诣门生家 曾经

②持六角竹扇卖之 拿

③姥初有愠色 生气,发怒

④因谓姥曰 告诉

(2)下列句子中的“而”,与“羲之笑而不答”中“而”的意义和用法全都相同的一项是 D

A.结友而别

B.康肃笑而遣之

C.博学而笃志

D.自钱孔入,而钱不湿

(3)请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。

(4)从文中哪些地方可以看出王羲之的书法“为世所重”?请简要概括。

【考点】课外文言文阅读.

【答案】(1)①曾经;②拿;③生气,发怒;④告诉。

(2)D

(3)(这些字)后来被这个学生的父亲误刮去了,这个学生连着懊恼了好几天。

(4)王羲之写在棐几上的字被门生之父误刮去之后,“门生惊懊者累日”;王羲之在老姥卖的扇子上题字后,“姥如其言”,因此“人竞买之”。

【分析】【参考译文】

(王羲之)曾经到他的一个学生家,看到一张棐木几案平滑干净,于是就在上面写字,一半楷书一半草书。(这些字)后来被这个学生的父亲误刮去了,这个学生连着懊恼了好几天。(王羲之)又曾经在蕺山看见一个老妇人,拿着六角竹扇在卖。王羲之就在她的扇子上每面各写