18课罗斯福新政 38张

文档属性

| 名称 | 18课罗斯福新政 38张 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 953.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-03-20 20:19:04 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。●情境设疑

发生在20世纪30年代初一个美国煤矿工人家的场景:

天寒地冻,北风呼啸,一个穿着单衣的小女孩蜷缩在屋子的角落里。“妈妈,天这么冷,为什么不生起火炉呢?”妈妈叹了口气,说:“因为我们家里没有煤,你爸爸失业了,我们没有钱买煤。”“妈妈,爸爸为什么会失业呢?”“因为煤太多了。”与此同时,在密西西比河畔,农场主们正在将一桶桶的牛奶倒入河水,把一车车的大肥猪倒进河中,仅1933年一年就有640万头猪被活活扔到河里淹死,有5万多亩棉花被点火烧光。同样在英国,在法国,在荷兰,在丹麦,整箱的桔子,整船的鱼,整袋的咖啡豆被倒进大海,

无数的奶牛、小羊被杀死——生产和销售的严重脱节是经济危机爆发的具体原因。罗斯福新政●三维目标

【课标要求】

列举罗斯福新政的主要内容,认识罗斯福新政的特点,探讨其在资本主义自我调节机制形成中的作用。

【目标分解】

重点 掌握罗斯福新政的主要内容及特点。

难点 分析罗斯福新政的影响;资本主义自我调节机制的作用。●基础梳理

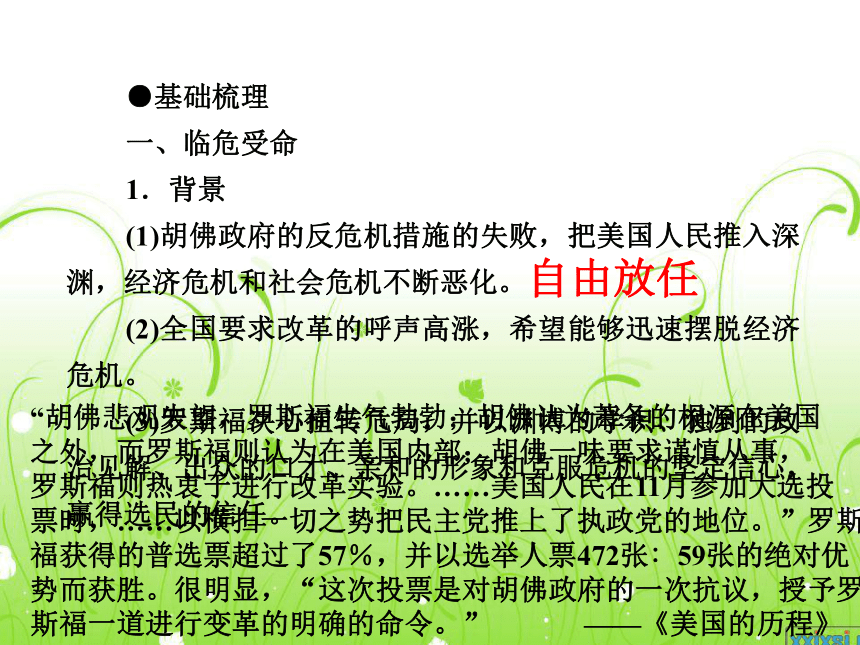

一、临危受命

1.背景

(1)胡佛政府的反危机措施的失败,把美国人民推入深渊,经济危机和社会危机不断恶化。

(2)全国要求改革的呼声高涨,希望能够迅速摆脱经济危机。

(3)罗斯福决心扭转危局,并以渊博的学识、独到的政治见解、出众的口才、亲和的形象和克服危机的坚定信心,赢得选民的信任。自由放任“胡佛悲观失望,罗斯福生气勃勃;胡佛认为萧条的根源在美国

之外,而罗斯福则认为在美国内部;胡佛一味要求谨慎从事,

罗斯福则热衷于进行改革实验。……美国人民在11月参加大选投

票时,……以横扫一切之势把民主党推上了执政党的地位。”罗斯

福获得的普选票超过了57%,并以选举人票472张∶59张的绝对优

势而获胜。很明显,“这次投票是对胡佛政府的一次抗议,授予罗

斯福一道进行变革的明确的命令。” ——《美国的历程》 目的:

(1)直接目的:尽快摆脱困境,实现经济复兴。 (2)根本目的:维护资本主义制度。

2.就职

(1)1932年作为民主党总统候选人与 展开竞选。

(2) 年3月,罗斯福宣誓就任美国总统。

3. 阶段(1)1933—1935采取应急措施,结束混乱状态;(2)1935—1939巩固和发展已取得的成就

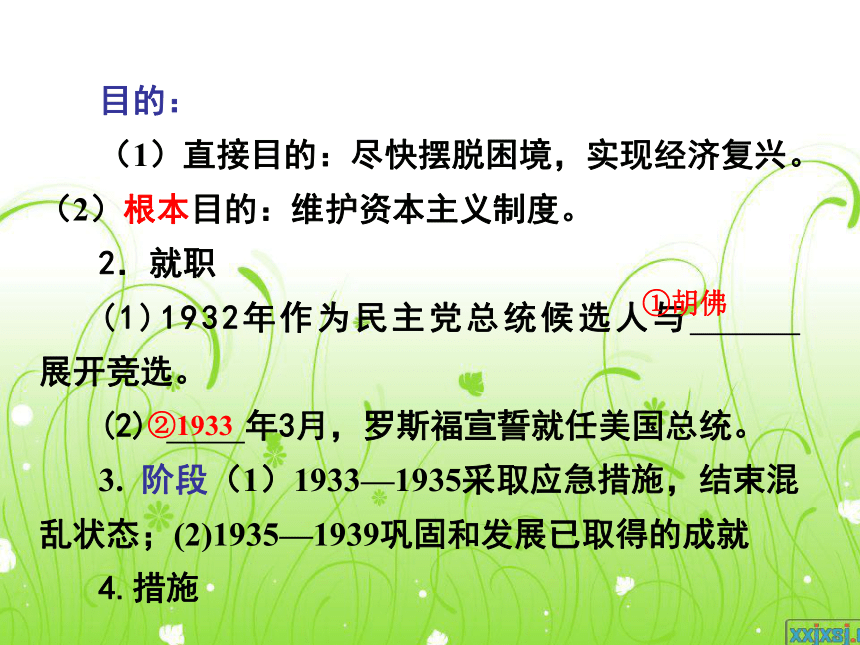

4.措施①胡佛②1933 措施 内容 目的

1、整顿银行业,克服金融危机《 法》 恢复银行信用

2、加强工业计划指导《 法》防止盲目生产、为企业创造良好的条件

3、调整农业政策《 法》稳定农产品价格

4、举办救济和公共工程《 法》“以工代赈”、增加就业、刺激消费、稳定社会

5、保护劳工权利《 法》《 法》缓和劳资矛盾

6、建立社会保障体系《 法》稳定社会,早日摆脱危机紧急银行全国工业复兴农业调整联邦紧急救济全国劳工关系公平劳动标准社 会 保 险二、实施“新政”

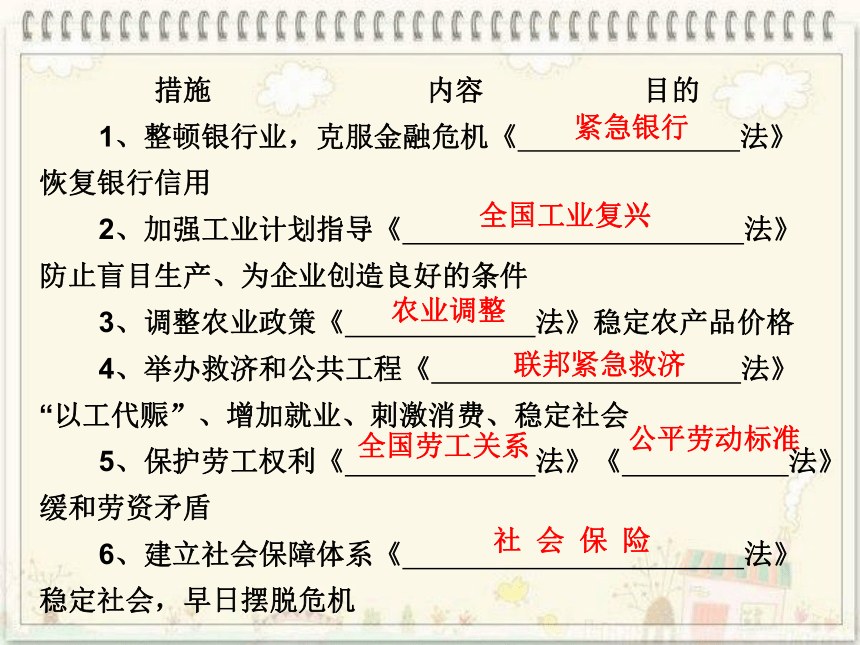

1.金融

(1)令银行暂时休业整顿,逐步恢复银行信用。

(2)放弃 ,实行美元贬值,刺激出口。

(3)扩大联邦储备委员会的权力。

(4)管制证券业。③金本位制2.工业

(1)加强对工业的计划指导,通过 ,将生产的各个环节置于国家监督之下。

(2)调整企业关系和 。

3.农业

(1)成立 ,用行政手段调整农业政策,调控市场。

(2)为减耕减产的农民提供补贴。

(3)调整农产品结构,提高并稳定农产品价格。④《全国工业复兴法》⑤劳资关系⑥农业调整署4.社会福利

(1)建立联邦紧急救济署,发放紧急救济金。

(2)加强社会保障措施,为老人、残疾人、失业者和儿童提供社会保障。

(3)推行 ,建立专门政府机构,兴办公共工程,以增加就业,刺激消费和生产,稳定社会秩序。

5.社会立法

(1)罗斯福签署《全国劳工关系法》,使工人有权组织自己的工会。

(2)成立了全国劳工关系委员会,保障工人的基本权利。⑦“以工代赈”4.特点:采取政府对国家经济全面干预的办法。

5.实质:在维护资本主义制度的前提下做出的政策调整,是对资本主义生产关系的调整,即实行国家垄断资本主义。

罗斯福新政的主要内容包括复兴Recovery、救济Relief、改革Reform三个方面(“三R”)

救济──指救助急需帮助的大批失业者和贫民;

复兴──是指为失业者提供工作机会,使陷入萧条的经济恢复运转;

改革──是指采取长远措施改善全国总体经济状况。三R三、摆脱危机困境

1.新政虽然未能完全消除危机,但使美国经济逐渐走出低谷。工商业和国民经济状况也有显著改善;农业生产保持稳定,农民收入有所提高;对外贸易趋向活跃,失业人数减少,人民生活水平得到恢复和改善。

2.新政的实施也在一定程度上缓和了美国的社会矛盾,在一定程度上遏制了美国 势力,使美国避免在危机形势下走上法西斯道路。⑧法西斯3.新政开创了 经济发展的新模式。新政通过法律形式,把国家保障经济稳定和发展的责任固定下来,美国经济从此进入一种 相结合的体制,国家垄断资本主义开始出现。

4.对以后资本主义世界的经济发展具有深远影响。从此,资本主义告别 政策占统治地位的时代,迎来以国家干预经济为特征的国家垄断资本主义时期。⑨国家干预⑩垄断组织与?国家政权?“自由放任”对罗斯福新政“新”的认识

1.新的理论和政策:从经济指导政策看,放弃了自由放任政策,转向国家干预经济的凯恩斯主义。

2.新的特点:罗斯福新政具有干预经济、关注民生、协调发展等特点,其最大特点是国家全面干预经济,但并没有废除自由竞争运行机制。

3.新的模式:开创了国家干预经济发展的新模式,二战后被一些主要资本主义国家继承和借鉴。

4.新的起点:新政是对生产关系进行的局部调整,把美国的私人垄断资本主义推向美国式的、非法西斯式的国家垄断资本主义,资本主义制度获得了新的生命力,成为继续发展的新起点。

【例1】 罗斯福新政最突出的特点在于

( )

A.保存资本主义制度

B.采用政府干预经济的办法

C.打击法西斯势力

D.以整顿工业为其中心措施

【解析】 罗斯福新政最大的特点在于利用国家政权的力量对经济进行干预。

【答案】 B【例2】 罗斯福新政“新”在

( )

A.依靠市场“看不见的手”调节经济

B.加强政府“看得见的手”管制经济

C.政府扮演经济“守夜人”的角色

D.实行计划经济体制

【解析】 罗斯福新政的特点是实行国家干预,利用政府这只“看得见的手”管理经济,放弃了“自由放任”的经济政策。

【答案】 B●知识升华

罗斯福新政与政府职能的转变

政府在市场经济中的有关职能,传统观念认为在于维护国民的生命安全、财产安全和经济自由。亚当·斯密在《国富论》中认为政府的任务在于:第一,建立市场体系的政治前提,即建立基本法律与秩序、保护产权和维护合同的制度;第二,“建立和维护某些公用事业和某些公共制度”。按其观点,政府只能承担“守夜人”的职责。罗斯福新政通过干预经济、关注民生、协调发展来发挥国家在市场经济中的调节作用,新政主要体现在两方面:第一,制定并实施了一些宏观性的经济计划;第二,开始尝试运用经济杠杆调节经济,特别是利用相关的财政、货币政策。第二次世界大战后,西方发达国家都抛弃了完全放任的自由市场经济政策,转而采用政府宏观调控的市场经济政策,其特点就是:在充分发挥市场机制的基础上,加强了政府对社会经济生活的干预。

【例3】 有人这样形容罗斯福新政前后企业与政府关系的变化:新政之前,企业主是老板,政府是“守夜人”;新政以后,企业主是大老板,政府是“守夜人”兼二老板。由此说明

( )

A.新政后美国政府推行的是计划经济体制

B.新政后美国政府直接参与企业的经营管理活动

C.新政后美国政府放弃“自由放任”的经济政策而推行国家干预经济的政策

D.新政后美国政府大力发展国营经济C●典例剖析

【典例1】 罗斯福新政实施后,有人说美国的经济中心已经从华尔街转到华盛顿,其含义是

( )

A.金融巨头在危机中破产

B.政府的经济管理职能加强

C.计划经济取代市场经济

D.私人经济受到限制B【典例2】 罗斯福新政对资本主义世界产生的最深远的影响是

( )

A.使美国经济回升,带动了资本主义世界经济的恢复

B.使美国成为民主国家的兵工厂

C.国家干预经济的政策奠定了战后国家垄断资本主义发展的雏形

D.使美国掌握了世界经济霸权C●新题研习

【典例3】 罗斯福说:“民主政府就其本质来讲能够帮助人民抵御过去认为是不可避免的灾害,能够解决过去被认为是解决不了的问题,这是一条真理。”“民主政府”在“新政”中发挥的最主要职能是

( )

A.加强对经济的干预和管理

B.初步建立社会保障体系

C.急剧扩大总统的权力

D.全面建立国家垄断资本主义A●教材知识拓展

炉边谈话

罗斯福入主白宫的第八天,他就借助广播这个当时最先进且最普及的传媒工具,将正襟危坐的“传道”式的刻板风格,改为围坐在壁炉边与家人、朋友聊天的形式,他第一次谈话时开头是这样说的:“我想就信贷问题与美国人民聊几分钟。”这样的“炉边谈话”吸引了全美国人民。他每次都以谈话式的“我的朋友们”开头,用平和轻松的语调及时把大政方针传达给听众。他将“炉边谈话”看成是潜移默化地实施舆论引导的极佳载体。在那个特殊的时代,不管是谈论经济问题、珍珠港袭击还是二战进程,罗斯福总统的炉边讲话都像给人们注射了一支镇静剂,帮助当时的人们渡过了一道道难关。七十年前,当罗斯福总统发表炉边讲话的时候,几乎所有的美国人都聚集在收音机旁全神贯注地听着。历史学家大卫·哈尔伯斯塔姆这样描述当年的盛况:“如果他要发表讲话,那么人们连冒出做其他事情的想法都是不可思议的。如果没有收音机,他们哪怕走上几百米,也要到有收音机的邻居家去听。”此后,这个由总统主持的节目一直延续,且收听率极高。●历史观点争鸣

【情景模拟】

某中学历史课外小组在评价罗斯福新政的作用时产生争议。

甲组认为:罗斯福新政“功大于过”。新政使美国人民摆脱了危机的困苦局面;开启了美国以后历届政府实施国家干预政策的大门,成为缓解自由主义经济制度弊端的一剂良方。乙组认为:罗斯福新政“过大于功”。“新政”未能使美国走出萧条,步入繁荣。由于政府对私人企业持敌视态度,对其管制过严,甚至政府直接参与同私人企业的竞争,因而私人企业的活力大大降低,美国经济反而遭到重创,只是由于第二次世界大战爆发,美国通过向交战双方兜售军火才真正走出经济危机。

【问题引申】

你同意哪种观点?我们在评价罗斯福新政时要坚持哪些标准或注意哪些问题?【提示】 同意甲组观点。评价罗斯福新政,一个重要的标准是看它是否顺应了时代发展的要求,是否能在一定程度上解决美国社会当时面临的主要问题;评价罗斯福新政,要注意运用经济基础与上层建筑关系的原理,经济基础的变化决定着上层建筑的变化,而上层建筑对经济基础又起着一定的反作用;评价罗斯福新政,要遵循“史论结合,以史证论”的基本原则,根据史实对罗斯福新政做出客观公正的评价。

发生在20世纪30年代初一个美国煤矿工人家的场景:

天寒地冻,北风呼啸,一个穿着单衣的小女孩蜷缩在屋子的角落里。“妈妈,天这么冷,为什么不生起火炉呢?”妈妈叹了口气,说:“因为我们家里没有煤,你爸爸失业了,我们没有钱买煤。”“妈妈,爸爸为什么会失业呢?”“因为煤太多了。”与此同时,在密西西比河畔,农场主们正在将一桶桶的牛奶倒入河水,把一车车的大肥猪倒进河中,仅1933年一年就有640万头猪被活活扔到河里淹死,有5万多亩棉花被点火烧光。同样在英国,在法国,在荷兰,在丹麦,整箱的桔子,整船的鱼,整袋的咖啡豆被倒进大海,

无数的奶牛、小羊被杀死——生产和销售的严重脱节是经济危机爆发的具体原因。罗斯福新政●三维目标

【课标要求】

列举罗斯福新政的主要内容,认识罗斯福新政的特点,探讨其在资本主义自我调节机制形成中的作用。

【目标分解】

重点 掌握罗斯福新政的主要内容及特点。

难点 分析罗斯福新政的影响;资本主义自我调节机制的作用。●基础梳理

一、临危受命

1.背景

(1)胡佛政府的反危机措施的失败,把美国人民推入深渊,经济危机和社会危机不断恶化。

(2)全国要求改革的呼声高涨,希望能够迅速摆脱经济危机。

(3)罗斯福决心扭转危局,并以渊博的学识、独到的政治见解、出众的口才、亲和的形象和克服危机的坚定信心,赢得选民的信任。自由放任“胡佛悲观失望,罗斯福生气勃勃;胡佛认为萧条的根源在美国

之外,而罗斯福则认为在美国内部;胡佛一味要求谨慎从事,

罗斯福则热衷于进行改革实验。……美国人民在11月参加大选投

票时,……以横扫一切之势把民主党推上了执政党的地位。”罗斯

福获得的普选票超过了57%,并以选举人票472张∶59张的绝对优

势而获胜。很明显,“这次投票是对胡佛政府的一次抗议,授予罗

斯福一道进行变革的明确的命令。” ——《美国的历程》 目的:

(1)直接目的:尽快摆脱困境,实现经济复兴。 (2)根本目的:维护资本主义制度。

2.就职

(1)1932年作为民主党总统候选人与 展开竞选。

(2) 年3月,罗斯福宣誓就任美国总统。

3. 阶段(1)1933—1935采取应急措施,结束混乱状态;(2)1935—1939巩固和发展已取得的成就

4.措施①胡佛②1933 措施 内容 目的

1、整顿银行业,克服金融危机《 法》 恢复银行信用

2、加强工业计划指导《 法》防止盲目生产、为企业创造良好的条件

3、调整农业政策《 法》稳定农产品价格

4、举办救济和公共工程《 法》“以工代赈”、增加就业、刺激消费、稳定社会

5、保护劳工权利《 法》《 法》缓和劳资矛盾

6、建立社会保障体系《 法》稳定社会,早日摆脱危机紧急银行全国工业复兴农业调整联邦紧急救济全国劳工关系公平劳动标准社 会 保 险二、实施“新政”

1.金融

(1)令银行暂时休业整顿,逐步恢复银行信用。

(2)放弃 ,实行美元贬值,刺激出口。

(3)扩大联邦储备委员会的权力。

(4)管制证券业。③金本位制2.工业

(1)加强对工业的计划指导,通过 ,将生产的各个环节置于国家监督之下。

(2)调整企业关系和 。

3.农业

(1)成立 ,用行政手段调整农业政策,调控市场。

(2)为减耕减产的农民提供补贴。

(3)调整农产品结构,提高并稳定农产品价格。④《全国工业复兴法》⑤劳资关系⑥农业调整署4.社会福利

(1)建立联邦紧急救济署,发放紧急救济金。

(2)加强社会保障措施,为老人、残疾人、失业者和儿童提供社会保障。

(3)推行 ,建立专门政府机构,兴办公共工程,以增加就业,刺激消费和生产,稳定社会秩序。

5.社会立法

(1)罗斯福签署《全国劳工关系法》,使工人有权组织自己的工会。

(2)成立了全国劳工关系委员会,保障工人的基本权利。⑦“以工代赈”4.特点:采取政府对国家经济全面干预的办法。

5.实质:在维护资本主义制度的前提下做出的政策调整,是对资本主义生产关系的调整,即实行国家垄断资本主义。

罗斯福新政的主要内容包括复兴Recovery、救济Relief、改革Reform三个方面(“三R”)

救济──指救助急需帮助的大批失业者和贫民;

复兴──是指为失业者提供工作机会,使陷入萧条的经济恢复运转;

改革──是指采取长远措施改善全国总体经济状况。三R三、摆脱危机困境

1.新政虽然未能完全消除危机,但使美国经济逐渐走出低谷。工商业和国民经济状况也有显著改善;农业生产保持稳定,农民收入有所提高;对外贸易趋向活跃,失业人数减少,人民生活水平得到恢复和改善。

2.新政的实施也在一定程度上缓和了美国的社会矛盾,在一定程度上遏制了美国 势力,使美国避免在危机形势下走上法西斯道路。⑧法西斯3.新政开创了 经济发展的新模式。新政通过法律形式,把国家保障经济稳定和发展的责任固定下来,美国经济从此进入一种 相结合的体制,国家垄断资本主义开始出现。

4.对以后资本主义世界的经济发展具有深远影响。从此,资本主义告别 政策占统治地位的时代,迎来以国家干预经济为特征的国家垄断资本主义时期。⑨国家干预⑩垄断组织与?国家政权?“自由放任”对罗斯福新政“新”的认识

1.新的理论和政策:从经济指导政策看,放弃了自由放任政策,转向国家干预经济的凯恩斯主义。

2.新的特点:罗斯福新政具有干预经济、关注民生、协调发展等特点,其最大特点是国家全面干预经济,但并没有废除自由竞争运行机制。

3.新的模式:开创了国家干预经济发展的新模式,二战后被一些主要资本主义国家继承和借鉴。

4.新的起点:新政是对生产关系进行的局部调整,把美国的私人垄断资本主义推向美国式的、非法西斯式的国家垄断资本主义,资本主义制度获得了新的生命力,成为继续发展的新起点。

【例1】 罗斯福新政最突出的特点在于

( )

A.保存资本主义制度

B.采用政府干预经济的办法

C.打击法西斯势力

D.以整顿工业为其中心措施

【解析】 罗斯福新政最大的特点在于利用国家政权的力量对经济进行干预。

【答案】 B【例2】 罗斯福新政“新”在

( )

A.依靠市场“看不见的手”调节经济

B.加强政府“看得见的手”管制经济

C.政府扮演经济“守夜人”的角色

D.实行计划经济体制

【解析】 罗斯福新政的特点是实行国家干预,利用政府这只“看得见的手”管理经济,放弃了“自由放任”的经济政策。

【答案】 B●知识升华

罗斯福新政与政府职能的转变

政府在市场经济中的有关职能,传统观念认为在于维护国民的生命安全、财产安全和经济自由。亚当·斯密在《国富论》中认为政府的任务在于:第一,建立市场体系的政治前提,即建立基本法律与秩序、保护产权和维护合同的制度;第二,“建立和维护某些公用事业和某些公共制度”。按其观点,政府只能承担“守夜人”的职责。罗斯福新政通过干预经济、关注民生、协调发展来发挥国家在市场经济中的调节作用,新政主要体现在两方面:第一,制定并实施了一些宏观性的经济计划;第二,开始尝试运用经济杠杆调节经济,特别是利用相关的财政、货币政策。第二次世界大战后,西方发达国家都抛弃了完全放任的自由市场经济政策,转而采用政府宏观调控的市场经济政策,其特点就是:在充分发挥市场机制的基础上,加强了政府对社会经济生活的干预。

【例3】 有人这样形容罗斯福新政前后企业与政府关系的变化:新政之前,企业主是老板,政府是“守夜人”;新政以后,企业主是大老板,政府是“守夜人”兼二老板。由此说明

( )

A.新政后美国政府推行的是计划经济体制

B.新政后美国政府直接参与企业的经营管理活动

C.新政后美国政府放弃“自由放任”的经济政策而推行国家干预经济的政策

D.新政后美国政府大力发展国营经济C●典例剖析

【典例1】 罗斯福新政实施后,有人说美国的经济中心已经从华尔街转到华盛顿,其含义是

( )

A.金融巨头在危机中破产

B.政府的经济管理职能加强

C.计划经济取代市场经济

D.私人经济受到限制B【典例2】 罗斯福新政对资本主义世界产生的最深远的影响是

( )

A.使美国经济回升,带动了资本主义世界经济的恢复

B.使美国成为民主国家的兵工厂

C.国家干预经济的政策奠定了战后国家垄断资本主义发展的雏形

D.使美国掌握了世界经济霸权C●新题研习

【典例3】 罗斯福说:“民主政府就其本质来讲能够帮助人民抵御过去认为是不可避免的灾害,能够解决过去被认为是解决不了的问题,这是一条真理。”“民主政府”在“新政”中发挥的最主要职能是

( )

A.加强对经济的干预和管理

B.初步建立社会保障体系

C.急剧扩大总统的权力

D.全面建立国家垄断资本主义A●教材知识拓展

炉边谈话

罗斯福入主白宫的第八天,他就借助广播这个当时最先进且最普及的传媒工具,将正襟危坐的“传道”式的刻板风格,改为围坐在壁炉边与家人、朋友聊天的形式,他第一次谈话时开头是这样说的:“我想就信贷问题与美国人民聊几分钟。”这样的“炉边谈话”吸引了全美国人民。他每次都以谈话式的“我的朋友们”开头,用平和轻松的语调及时把大政方针传达给听众。他将“炉边谈话”看成是潜移默化地实施舆论引导的极佳载体。在那个特殊的时代,不管是谈论经济问题、珍珠港袭击还是二战进程,罗斯福总统的炉边讲话都像给人们注射了一支镇静剂,帮助当时的人们渡过了一道道难关。七十年前,当罗斯福总统发表炉边讲话的时候,几乎所有的美国人都聚集在收音机旁全神贯注地听着。历史学家大卫·哈尔伯斯塔姆这样描述当年的盛况:“如果他要发表讲话,那么人们连冒出做其他事情的想法都是不可思议的。如果没有收音机,他们哪怕走上几百米,也要到有收音机的邻居家去听。”此后,这个由总统主持的节目一直延续,且收听率极高。●历史观点争鸣

【情景模拟】

某中学历史课外小组在评价罗斯福新政的作用时产生争议。

甲组认为:罗斯福新政“功大于过”。新政使美国人民摆脱了危机的困苦局面;开启了美国以后历届政府实施国家干预政策的大门,成为缓解自由主义经济制度弊端的一剂良方。乙组认为:罗斯福新政“过大于功”。“新政”未能使美国走出萧条,步入繁荣。由于政府对私人企业持敌视态度,对其管制过严,甚至政府直接参与同私人企业的竞争,因而私人企业的活力大大降低,美国经济反而遭到重创,只是由于第二次世界大战爆发,美国通过向交战双方兜售军火才真正走出经济危机。

【问题引申】

你同意哪种观点?我们在评价罗斯福新政时要坚持哪些标准或注意哪些问题?【提示】 同意甲组观点。评价罗斯福新政,一个重要的标准是看它是否顺应了时代发展的要求,是否能在一定程度上解决美国社会当时面临的主要问题;评价罗斯福新政,要注意运用经济基础与上层建筑关系的原理,经济基础的变化决定着上层建筑的变化,而上层建筑对经济基础又起着一定的反作用;评价罗斯福新政,要遵循“史论结合,以史证论”的基本原则,根据史实对罗斯福新政做出客观公正的评价。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势