人美 版四年级美术下册《6、巧用对称形》教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 人美 版四年级美术下册《6、巧用对称形》教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-05-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

单元训练重点 理解对称形。

教学内容 6、巧用对称形

教材分析(简要) 本课是一节“设计应用”学习领域内容的课,学生通过设计、制作、运用对称形,感受对称形的形式美感。激发学生美化生活的愿望,提高学生对生活物品和环境的美化能力。教师还把本课内容与校本课程相结合,使学生了解到,剪纸的制作方法中就有利用对称形来制作的。

教学目标 1、在了解对称形、会剪对称形的基础上,学会运用对称形装饰生活中的物品;利用剪对称形的方法,制作一件小装饰品。2、体验设计活动的乐趣,了解艺术形式的美感与设计功能的统一.3、提高对物品的美化能力,激发美化生活的愿望,提高动手能力。

教学重点 设计并应用对称图案装饰美化生活。

教学难点 对称形的巧妙运用。

教学方法 讲授法、示范法

教具准备 工艺课用具、彩色纸、对称形物品

教学课时 1课时

教学过程

环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 1.出示瑶族松树刺绣纹样的剪纸作品并提问:说说这刺绣纹样是怎么做出来的?这种对折后,折线两边的形状、大小能够完全重合的形状叫什么?2.这样漂亮的松树纹,可以用来做什么?引出课题:巧用对称形。 学生集中精力仔细观察并尝试。回答:对称形。学生思考对称形在生活中的应用。例如:可以当做留言便签,既有装饰又有实用性。 复习旧知识,引导学生感受对称的美感。启发

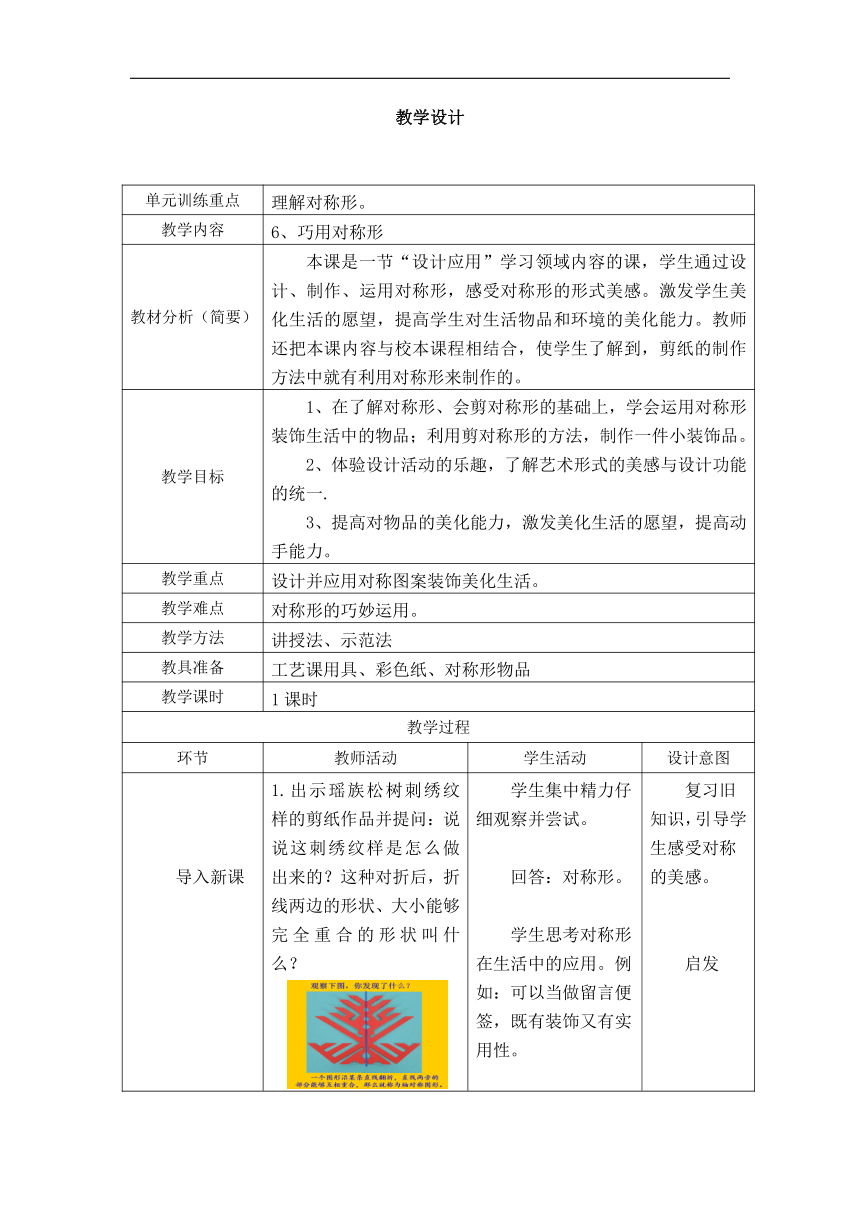

欣赏分析 观察感受生活中对称形的形式美感。课件出示对称形在生活中的应用,如天坛、脸谱、剪纸、风筝、家乡美丽的刺绣纹样等。2.提问:对称形给你什么感受?教师归纳总结:对称形具有均衡、稳定的美感。 学生观察、回忆。回答:对称形给人稳重、均衡的感觉。 引导学生视觉欣赏,感受对称形的美感。

示范启发 教师示范刺绣对称纹样的剪纸方法,在演示过程中启发学生探究各种可能性。1.将纸对折。2.找到纹样对称轴3.提问:如何巧用剪下来的对称形? 观看教师演示,在教师示范过程中参与实践活动。1.按自己的喜好选择颜色。2.倾听讲解,观察如何使剪出来的对称形疏密、大小适当,形状美观。3.学生尝试。4.可选取美观的对称形装饰书签。 通过观看教师示范,学生了解整件作品的制作步骤,在制作中随时发现创意灵感,为自主创新留下空间。

探究体验 研究对称形装饰的应用方法。出示书签对称形作品,引导学生观察。提问:这件作品是做什么用的 是用什么方法制作的?顺着折痕找一找对称形。 小组成员互相交流并反馈: 1.吊饰、灯罩、信插、挂历、花瓶、文具盒等等,运用了折、剪、贴的方法。 2.装饰的外形是对称的,而且里面还有被剪去的对称图形。 3.学生动手实践。 引导学生观察分析作品,自学制作方法。 观察、思考作品的巧妙之处。

艺术实践 艺术实践要求:利用剪对称形的方法,制作书签。教师巡视指导,随时展示设计巧妙、美观的作品。 学生倾听实践要求,动手设计制作。 明确设计制作要求。

展示评价 教师引导学生从以下方面评价作品:创新点。作品是否美观。做工是否精细。 学生谈感受。 通过评价活动,获得设计实践活动的成就感,同时,锻炼学生的语言表达能力,提高审美水平。

分层布置作业 基础题:拓展题:

板书设计

教学反思 本课是一节“造型表现”领域的课程,主要是通过巧妙地设计应用对称形,以提高学生的设计制作与审美能力。在小学低年段就有学过团花的剪纸,在二年级的美术课上也学习过对称剪纸的方法,而且在数学课上也学习过中心对称和轴对称,所以对于四年级的学生而言,用剪刀剪出对称的图案难度并不大,这也不是本课要研究的问题,本课是要应用对称剪纸这种技巧服务于生活,美化生活,这才是本课的重点也是难点。因此,在本课的教学设计中我也没有提及如何剪出对称形,而是强调的是如何巧妙设计运用对称形。在教学中我有意识的引用本地的瑶族刺绣纹样为主,引导学生进行探讨、实践。整节课以两个问题贯穿(1)运用剪纸瑶族刺绣松树纹导入认识对称形:“这个刺绣纹样是怎么剪出来的?”(2)接着欣赏自然界中的植物、动物的对称图片和我们人类利用对称设计出的对称物以启发学生,特别是家乡妇女们把生活中的对称演变成图案刺绣在服饰上。于是提出第二个问题:“刚才我们剪出的松树纹我们可以用来做什么呢?放在哪里好呢?”从而紧扣课题“巧用”二字。通过第一问题的讨论,解决了学生在设计对称的花纹图案上的困难,通过外形、花纹、颜色三个方面的分析,明确如何设计对称的花纹,怎样设计美观。通过第二个问题的讨论,解决了学生在应用方面的问题,如何应用对称形美化生活,具体在制作方面的细节怎样处理。这样通过这几个环节的处理,重难点得以解决,学生创作起来就相对容易些了。为了让作业形式更丰富的呈现出来,我在不同的班设计不同的要求,有书签、鞋垫、挂饰、笔筒的装饰等等。从作业的呈现看,大多数同学都能够运用对称形装饰物体。但在一些班中由于在处理重难点环节没有很好的掌握时间,占用的时间多了,所以在一定程度上导致了学生的创作环节时间相对少了些,使部分学生的作品没有完成;其中给学生展示的范作太单一,对学生的启发不够,创意的作品太少,对数都是一样的。此外,最后学生作品评价环节也是匆匆结束,没能很好的让学生进行点评。这反应了我在备课中还不够细致,对重难点问题的处理还要再仔细斟酌,不能拖泥带水,时间一定要掌控好。在实践环节还有提出创作要求一步,也忘记了用课件,使得整体效果受到了一定影响。

单元训练重点 理解对称形。

教学内容 6、巧用对称形

教材分析(简要) 本课是一节“设计应用”学习领域内容的课,学生通过设计、制作、运用对称形,感受对称形的形式美感。激发学生美化生活的愿望,提高学生对生活物品和环境的美化能力。教师还把本课内容与校本课程相结合,使学生了解到,剪纸的制作方法中就有利用对称形来制作的。

教学目标 1、在了解对称形、会剪对称形的基础上,学会运用对称形装饰生活中的物品;利用剪对称形的方法,制作一件小装饰品。2、体验设计活动的乐趣,了解艺术形式的美感与设计功能的统一.3、提高对物品的美化能力,激发美化生活的愿望,提高动手能力。

教学重点 设计并应用对称图案装饰美化生活。

教学难点 对称形的巧妙运用。

教学方法 讲授法、示范法

教具准备 工艺课用具、彩色纸、对称形物品

教学课时 1课时

教学过程

环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 1.出示瑶族松树刺绣纹样的剪纸作品并提问:说说这刺绣纹样是怎么做出来的?这种对折后,折线两边的形状、大小能够完全重合的形状叫什么?2.这样漂亮的松树纹,可以用来做什么?引出课题:巧用对称形。 学生集中精力仔细观察并尝试。回答:对称形。学生思考对称形在生活中的应用。例如:可以当做留言便签,既有装饰又有实用性。 复习旧知识,引导学生感受对称的美感。启发

欣赏分析 观察感受生活中对称形的形式美感。课件出示对称形在生活中的应用,如天坛、脸谱、剪纸、风筝、家乡美丽的刺绣纹样等。2.提问:对称形给你什么感受?教师归纳总结:对称形具有均衡、稳定的美感。 学生观察、回忆。回答:对称形给人稳重、均衡的感觉。 引导学生视觉欣赏,感受对称形的美感。

示范启发 教师示范刺绣对称纹样的剪纸方法,在演示过程中启发学生探究各种可能性。1.将纸对折。2.找到纹样对称轴3.提问:如何巧用剪下来的对称形? 观看教师演示,在教师示范过程中参与实践活动。1.按自己的喜好选择颜色。2.倾听讲解,观察如何使剪出来的对称形疏密、大小适当,形状美观。3.学生尝试。4.可选取美观的对称形装饰书签。 通过观看教师示范,学生了解整件作品的制作步骤,在制作中随时发现创意灵感,为自主创新留下空间。

探究体验 研究对称形装饰的应用方法。出示书签对称形作品,引导学生观察。提问:这件作品是做什么用的 是用什么方法制作的?顺着折痕找一找对称形。 小组成员互相交流并反馈: 1.吊饰、灯罩、信插、挂历、花瓶、文具盒等等,运用了折、剪、贴的方法。 2.装饰的外形是对称的,而且里面还有被剪去的对称图形。 3.学生动手实践。 引导学生观察分析作品,自学制作方法。 观察、思考作品的巧妙之处。

艺术实践 艺术实践要求:利用剪对称形的方法,制作书签。教师巡视指导,随时展示设计巧妙、美观的作品。 学生倾听实践要求,动手设计制作。 明确设计制作要求。

展示评价 教师引导学生从以下方面评价作品:创新点。作品是否美观。做工是否精细。 学生谈感受。 通过评价活动,获得设计实践活动的成就感,同时,锻炼学生的语言表达能力,提高审美水平。

分层布置作业 基础题:拓展题:

板书设计

教学反思 本课是一节“造型表现”领域的课程,主要是通过巧妙地设计应用对称形,以提高学生的设计制作与审美能力。在小学低年段就有学过团花的剪纸,在二年级的美术课上也学习过对称剪纸的方法,而且在数学课上也学习过中心对称和轴对称,所以对于四年级的学生而言,用剪刀剪出对称的图案难度并不大,这也不是本课要研究的问题,本课是要应用对称剪纸这种技巧服务于生活,美化生活,这才是本课的重点也是难点。因此,在本课的教学设计中我也没有提及如何剪出对称形,而是强调的是如何巧妙设计运用对称形。在教学中我有意识的引用本地的瑶族刺绣纹样为主,引导学生进行探讨、实践。整节课以两个问题贯穿(1)运用剪纸瑶族刺绣松树纹导入认识对称形:“这个刺绣纹样是怎么剪出来的?”(2)接着欣赏自然界中的植物、动物的对称图片和我们人类利用对称设计出的对称物以启发学生,特别是家乡妇女们把生活中的对称演变成图案刺绣在服饰上。于是提出第二个问题:“刚才我们剪出的松树纹我们可以用来做什么呢?放在哪里好呢?”从而紧扣课题“巧用”二字。通过第一问题的讨论,解决了学生在设计对称的花纹图案上的困难,通过外形、花纹、颜色三个方面的分析,明确如何设计对称的花纹,怎样设计美观。通过第二个问题的讨论,解决了学生在应用方面的问题,如何应用对称形美化生活,具体在制作方面的细节怎样处理。这样通过这几个环节的处理,重难点得以解决,学生创作起来就相对容易些了。为了让作业形式更丰富的呈现出来,我在不同的班设计不同的要求,有书签、鞋垫、挂饰、笔筒的装饰等等。从作业的呈现看,大多数同学都能够运用对称形装饰物体。但在一些班中由于在处理重难点环节没有很好的掌握时间,占用的时间多了,所以在一定程度上导致了学生的创作环节时间相对少了些,使部分学生的作品没有完成;其中给学生展示的范作太单一,对学生的启发不够,创意的作品太少,对数都是一样的。此外,最后学生作品评价环节也是匆匆结束,没能很好的让学生进行点评。这反应了我在备课中还不够细致,对重难点问题的处理还要再仔细斟酌,不能拖泥带水,时间一定要掌控好。在实践环节还有提出创作要求一步,也忘记了用课件,使得整体效果受到了一定影响。