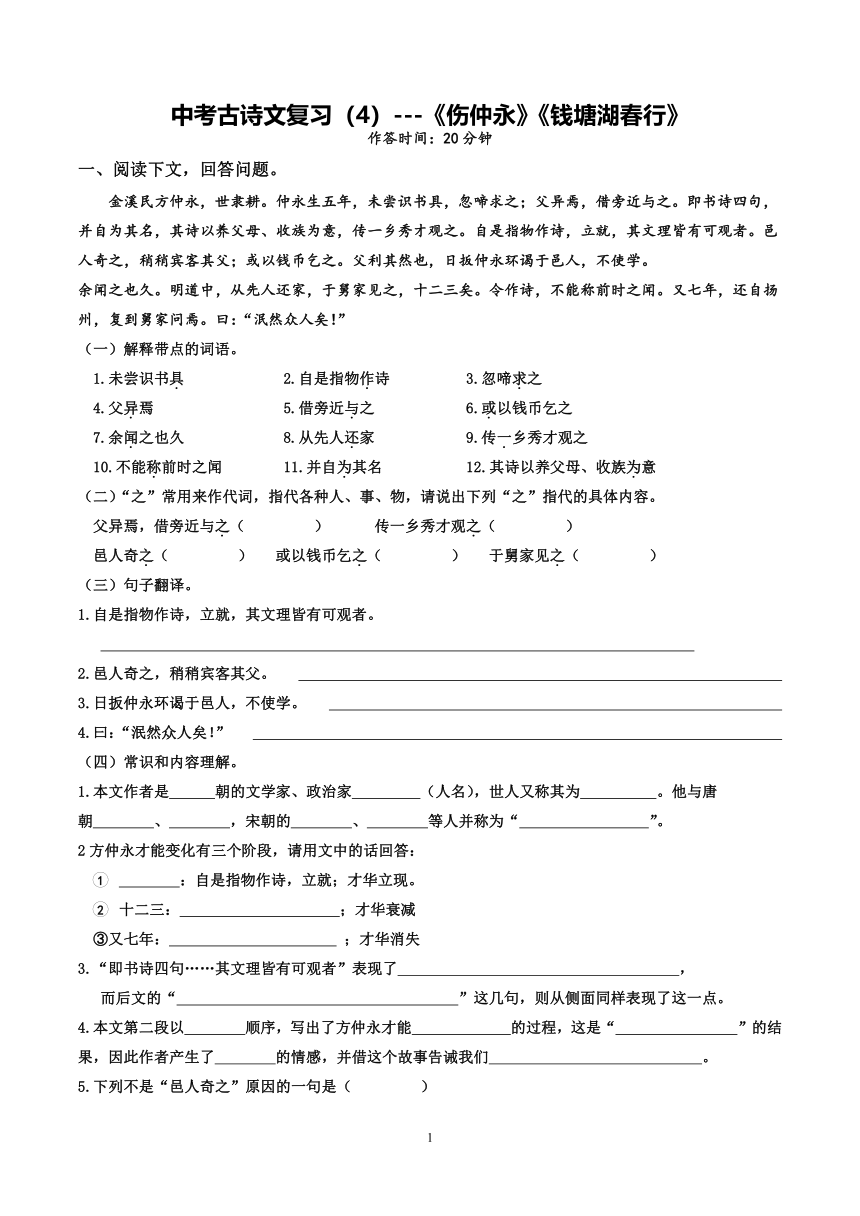

中考古诗文复习(4)---《伤仲永》《钱塘湖春行》有答案

文档属性

| 名称 | 中考古诗文复习(4)---《伤仲永》《钱塘湖春行》有答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-05 13:18:24 | ||

图片预览

文档简介

中考古诗文复习(4)---《伤仲永》《钱塘湖春行》

作答时间:20分钟

一、阅读下文,回答问题。

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之;父异焉,借旁近与之。即书诗四句,并自为其名,其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣!”

(一)解释带点的词语。

1.未尝识书具 2.自是指物作诗 3.忽啼求之

4.父异焉 5.借旁近与之 6.或以钱币乞之

7.余闻之也久 8.从先人还家 9.传一乡秀才观之

10.不能称前时之闻 11.并自为其名 12.其诗以养父母、收族为意

(二)“之”常用来作代词,指代各种人、事、物,请说出下列“之”指代的具体内容。

父异焉,借旁近与之( ) 传一乡秀才观之( )

邑人奇之( ) 或以钱币乞之( ) 于舅家见之( )

(三)句子翻译。

1.自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。

2.邑人奇之,稍稍宾客其父。

3.日扳仲永环谒于邑人,不使学。

4.曰:“泯然众人矣!”

(四)常识和内容理解。

1.本文作者是 朝的文学家、政治家 (人名),世人又称其为 。他与唐朝 、 ,宋朝的 、 等人并称为“ ”。

2方仲永才能变化有三个阶段,请用文中的话回答:

:自是指物作诗,立就;才华立现。

十二三: ;才华衰减

③又七年: ;才华消失

3.“即书诗四句……其文理皆有可观者”表现了 ,

而后文的“ ”这几句,则从侧面同样表现了这一点。

4.本文第二段以 顺序,写出了方仲永才能 的过程,这是“ ”的结果,因此作者产生了 的情感,并借这个故事告诫我们 。

5.下列不是“邑人奇之”原因的一句是( )

A未尝识书具,忽啼求之 B即书诗四句,并自为其名 C自是指物作诗,立就 D泯然众人矣

二、阅读下面的诗,回答问题。

钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

1、词语解释。

钱塘湖: 云脚: 暖树:

乱花: 足: 阴:

2、这首诗的作者是 朝(人名) ,晚号 居士。

3、这是一首 (体裁),运用对偶的诗句是 。

4、题目中“钱塘湖”就是《饮湖上初晴后雨》中的 (地名)。《钱塘湖春行》的意思是 。

5、全诗以“ ”字为线索,从 起,至 终。以“ ”字为着眼点,写出 (季节)西湖美景带给游人的 之情。

6.首联写出了春行的 和看到的 ,总写了钱塘湖的美丽景色。颔联写 (赏景角度)所见禽鸟,颈联写 (赏景角度)花草,使全诗洋溢着活力与生机。尾联 (写作手法),表达诗人 的心情。

7.整首诗前四句写 , ;后四句写 ,色彩缤纷。

8.下列理解正确的一项是( )

A、“初平”写出湖水已与堤岸平。 B、“争”与“啄”写出了莺燕们争斗的样子。

C、“乱花”表明诗人被繁花竞相开放迷惑。 D、“不足”表明诗人对所见景象感到不满。

9.请选了下列说法有误的一项是( )

A.首联交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

B.颔联抓住了“争”、“啄”两个动词,描绘了一幅早莺争暖、新燕啄泥的画面。

C.颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密、绿色醉人的景象。

D.尾联直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情

10.下列理解不正确的一项是( )

A.《钱塘湖春行》是一首七言律诗。 B.“争暖树”形象地写出了早春生机。

C.描绘的景色都是诗人在白沙堤所见。 D.诗中表达出作者游湖时喜悦的心情。

11.下列对诗歌理解有误的一项是 ( )

A“水面初平”勾勒出潮水平湖堤的早春轮廓 B“早、新”二字描绘了莺和燕新来时的动态

C“渐欲、才能”表现出花草欣欣向荣的趋势 D“行不足”表达诗人对自然美景的深深留恋

12.对这首诗理解,正确的一项是( )

A.孤山、贾亭、白沙堤都是西湖的名胜。 B.第一、二联动静变换,诗人联想丰富。

C.第三、四联,描写早春之景美不胜收。 D.全诗语言绚丽,物象丰富,情感浓烈。

《伤仲永》 《钱塘湖春行》(答卷)

一、阅读下文,回答问题。

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之;父异焉,借旁近与之。即书诗四句,并自为其名,其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。 // 余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣!”

(一)解释词语。

1.未尝识书具 (工具) 2.自是指物作诗 (写) 3.忽啼求之(要求,索取)

4.父异焉(对…感到惊异)5.借旁近与之(给) 6.或以钱币乞之(有的人)

7.余闻之也久(听说) 8.从先人还家 (返回) 9.传一乡秀才观之 (全)

10.不能称前时之闻(符合,相当)11.并自为其名(写)12.其诗以养父母、收族为意(作为)

(二)“之”常用来作代词,指代各种人、事、物,请说出下列“之”指代的具体内容。

父异焉,借旁近与之(他,代仲永) 传一乡秀才观之(它,代仲永写的诗)

邑人奇之(它,代仲永写诗这事) 或以钱币乞之(它,代仲永的诗作) 于舅家见之(他,代仲永)

(三)句子翻译。

1、自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。

从此,(有人)指定物品(让他)写诗,他能立即完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。

2、邑人奇之,稍稍宾客其父。

同乡的人对他感到奇怪,渐渐的用宾客的礼节款待他的父亲

3、日扳仲永环谒于邑人,不使学。

他的父亲)每天强拉着仲永四处拜访同乡的人,不让他学习。

4、曰:“泯然众人矣!”

回答说:“(他的特异之处已经)完全消失,成为普通人了!”

(四)常识和内容理解。

1.本文作者是 宋 朝的文学家、政治家王安石(人名),字介甫,号半山,世人又称王荆公。他与唐朝 韩愈、柳宗元,宋朝的欧阳修.苏洵.苏轼.苏辙.曾巩 等人并称为“ 唐宋八大家 ”。

2.方仲永才能变化有三个阶段,请用文中的话回答:

①生五年:自是指物作诗,立就;才华显露。 ②十二三:令作诗,不能称前时之闻;才华衰减。

③又七年:泯然众人矣!才华消失。

3.“即书诗四句……其文理皆有可观者”表现了方仲永幼时天赋很高,而后文的“邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之 ”这几句,则从侧面同样表现了这一点。

4.本文第二段以 时间 顺序,写出了方仲永才能 逐渐衰减 的过程,这是“不使学 ”的结果,因此作者产生了惋惜情感,并借这个故事告诫我们 “生而知之”是有限的,重要的是要“学而知之”,即重视后天教育,勤奋努力地学习 。

5.下列不是“邑人奇之”原因的一句是( D )

A.未尝识书具,忽啼求之 B.即书诗四句,并自为其名

C.自是指物作诗,立就 D.泯然众人矣

二、阅读下面的诗,回答问题。

钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

1、词语解释。

钱塘湖:浙江杭州的西湖 云脚:接近地面的云气,多见于将雨或雨初停 暖树:向阳的树乱花:纷繁的花 足:满足 阴:树荫

2.这首诗的作者是唐朝(人名)白居易 ,晚号香山 居士。除本诗之外,初中阶段教材里我们学过的这位作者的其它作品有 《卖炭翁》

3.这是一首 律诗 (体裁),运用对偶的诗句是“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”

4.题目中“钱塘湖”就是《饮湖上初晴后雨》中的西湖(地名)。《钱塘湖春行》意思是春游西湖

5、全诗以“行”字为线索,从孤山寺起,至白沙堤 终。以“春”字为着眼点,写出早春季节)西湖美景带给游人的 喜悦 之情。

6.首联写出了春行的起点 和看到的 湖上风光 ,总写了钱塘湖的美丽景色。颔联写仰视 (赏景角度)所见禽鸟,颈联写俯瞰(赏景角度)花草,使全诗洋溢着活力与生机。尾联 直接抒情(写作手法),表达诗人 对春天西湖美景的喜爱,抒发了恬静闲适 之情。

7.整首诗前四句写 湖边风光 ,远近结合;后四句写 湖东景色 ,色彩缤纷。

8.下列理解正确的一项是(C )

A、“初平”写出湖水已与堤岸平。(春水初生,已经与堤平)

B、“争”与“啄”写出了莺燕们争斗的样子。(莺燕勃勃的动态)

C、“乱花”表明诗人被繁花竞相开放迷惑。

D、“不足”表明诗人对所见景象感到不满。(看不足,流连忘返)

9.请选了下列说法有误的一项是( C )

A.首联交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

B.颔联抓住了“争”、“啄”两个动词,描绘了一幅早莺争暖、新燕啄泥的画面。

C.颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密、绿色醉人的景象。(春草刚长)

D.尾联直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情。

10.下列理解不正确的一项是( C )

A.《钱塘湖春行》是一首七言律诗。 B.“争暖树”形象地写出了早春生机。

C.描绘的景色都是诗人在白沙堤所见。 D.诗中表达出作者游湖时喜悦的心情。

11.下列对诗歌理解有误的一项是 ( B )

A“水面初平”勾勒出潮水平湖堤的早春轮廓。

B“早、新”二字描绘了莺和燕新来时的动态。(盎然生机)

C“渐欲、才能”表现出花草欣欣向荣的趋势。

D“行不足”表达诗人对自然美景的深深留恋。

12.对这首诗理解,正确的一项是( A )(2分)

A.孤山、贾亭、白沙堤都是西湖的名胜。B.第一、二联动静变换,诗人联想丰富。

C.第三、四联,描写早春之景美不胜收。D.全诗语言绚丽,物象丰富,情感浓烈。

(B错。第一、二联是诗人对眼前景物的描绘,不是联想。C错。第四联是直抒胸臆,表达对西湖早春美景的喜爱。D错。全诗语言平易浅近,清新自然,情感也是自然流露。故选A)

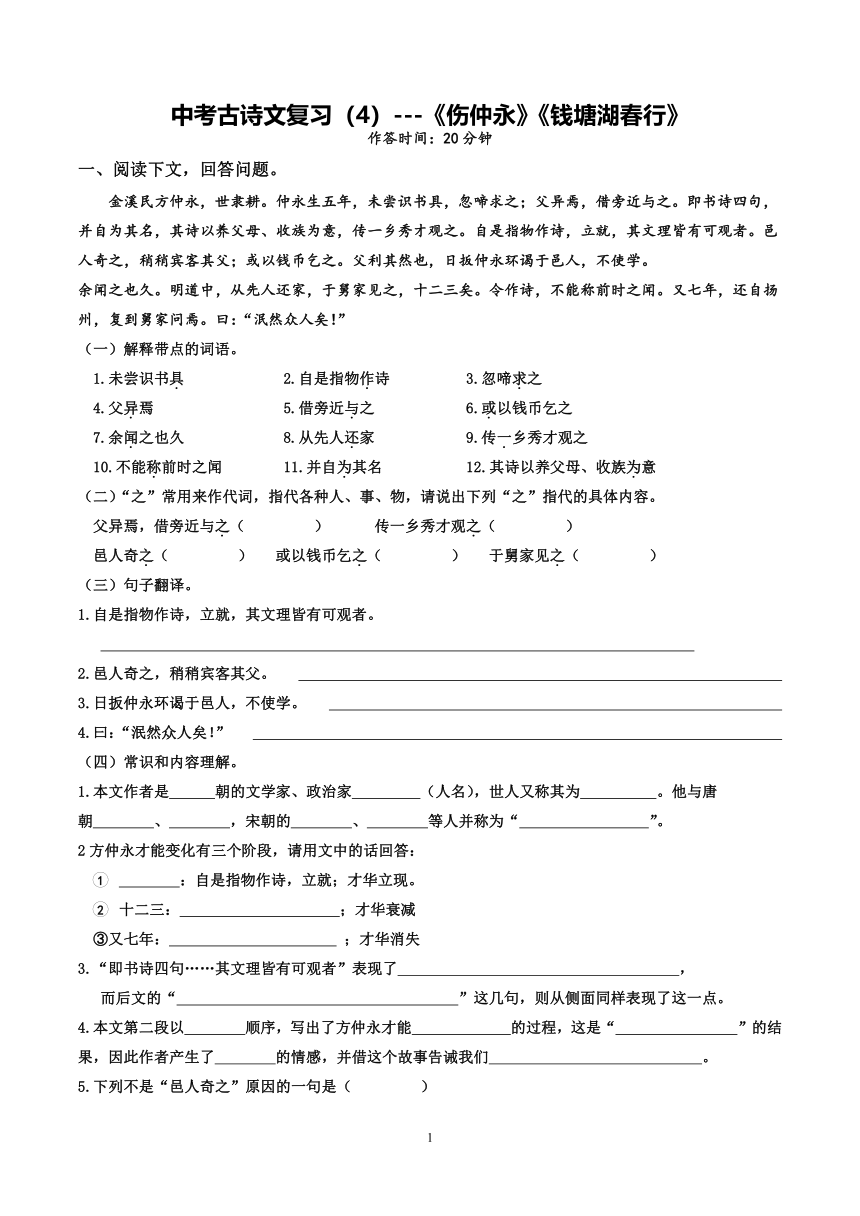

作答时间:20分钟

一、阅读下文,回答问题。

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之;父异焉,借旁近与之。即书诗四句,并自为其名,其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣!”

(一)解释带点的词语。

1.未尝识书具 2.自是指物作诗 3.忽啼求之

4.父异焉 5.借旁近与之 6.或以钱币乞之

7.余闻之也久 8.从先人还家 9.传一乡秀才观之

10.不能称前时之闻 11.并自为其名 12.其诗以养父母、收族为意

(二)“之”常用来作代词,指代各种人、事、物,请说出下列“之”指代的具体内容。

父异焉,借旁近与之( ) 传一乡秀才观之( )

邑人奇之( ) 或以钱币乞之( ) 于舅家见之( )

(三)句子翻译。

1.自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。

2.邑人奇之,稍稍宾客其父。

3.日扳仲永环谒于邑人,不使学。

4.曰:“泯然众人矣!”

(四)常识和内容理解。

1.本文作者是 朝的文学家、政治家 (人名),世人又称其为 。他与唐朝 、 ,宋朝的 、 等人并称为“ ”。

2方仲永才能变化有三个阶段,请用文中的话回答:

:自是指物作诗,立就;才华立现。

十二三: ;才华衰减

③又七年: ;才华消失

3.“即书诗四句……其文理皆有可观者”表现了 ,

而后文的“ ”这几句,则从侧面同样表现了这一点。

4.本文第二段以 顺序,写出了方仲永才能 的过程,这是“ ”的结果,因此作者产生了 的情感,并借这个故事告诫我们 。

5.下列不是“邑人奇之”原因的一句是( )

A未尝识书具,忽啼求之 B即书诗四句,并自为其名 C自是指物作诗,立就 D泯然众人矣

二、阅读下面的诗,回答问题。

钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

1、词语解释。

钱塘湖: 云脚: 暖树:

乱花: 足: 阴:

2、这首诗的作者是 朝(人名) ,晚号 居士。

3、这是一首 (体裁),运用对偶的诗句是 。

4、题目中“钱塘湖”就是《饮湖上初晴后雨》中的 (地名)。《钱塘湖春行》的意思是 。

5、全诗以“ ”字为线索,从 起,至 终。以“ ”字为着眼点,写出 (季节)西湖美景带给游人的 之情。

6.首联写出了春行的 和看到的 ,总写了钱塘湖的美丽景色。颔联写 (赏景角度)所见禽鸟,颈联写 (赏景角度)花草,使全诗洋溢着活力与生机。尾联 (写作手法),表达诗人 的心情。

7.整首诗前四句写 , ;后四句写 ,色彩缤纷。

8.下列理解正确的一项是( )

A、“初平”写出湖水已与堤岸平。 B、“争”与“啄”写出了莺燕们争斗的样子。

C、“乱花”表明诗人被繁花竞相开放迷惑。 D、“不足”表明诗人对所见景象感到不满。

9.请选了下列说法有误的一项是( )

A.首联交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

B.颔联抓住了“争”、“啄”两个动词,描绘了一幅早莺争暖、新燕啄泥的画面。

C.颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密、绿色醉人的景象。

D.尾联直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情

10.下列理解不正确的一项是( )

A.《钱塘湖春行》是一首七言律诗。 B.“争暖树”形象地写出了早春生机。

C.描绘的景色都是诗人在白沙堤所见。 D.诗中表达出作者游湖时喜悦的心情。

11.下列对诗歌理解有误的一项是 ( )

A“水面初平”勾勒出潮水平湖堤的早春轮廓 B“早、新”二字描绘了莺和燕新来时的动态

C“渐欲、才能”表现出花草欣欣向荣的趋势 D“行不足”表达诗人对自然美景的深深留恋

12.对这首诗理解,正确的一项是( )

A.孤山、贾亭、白沙堤都是西湖的名胜。 B.第一、二联动静变换,诗人联想丰富。

C.第三、四联,描写早春之景美不胜收。 D.全诗语言绚丽,物象丰富,情感浓烈。

《伤仲永》 《钱塘湖春行》(答卷)

一、阅读下文,回答问题。

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之;父异焉,借旁近与之。即书诗四句,并自为其名,其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。 // 余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣!”

(一)解释词语。

1.未尝识书具 (工具) 2.自是指物作诗 (写) 3.忽啼求之(要求,索取)

4.父异焉(对…感到惊异)5.借旁近与之(给) 6.或以钱币乞之(有的人)

7.余闻之也久(听说) 8.从先人还家 (返回) 9.传一乡秀才观之 (全)

10.不能称前时之闻(符合,相当)11.并自为其名(写)12.其诗以养父母、收族为意(作为)

(二)“之”常用来作代词,指代各种人、事、物,请说出下列“之”指代的具体内容。

父异焉,借旁近与之(他,代仲永) 传一乡秀才观之(它,代仲永写的诗)

邑人奇之(它,代仲永写诗这事) 或以钱币乞之(它,代仲永的诗作) 于舅家见之(他,代仲永)

(三)句子翻译。

1、自是指物作诗,立就,其文理皆有可观者。

从此,(有人)指定物品(让他)写诗,他能立即完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。

2、邑人奇之,稍稍宾客其父。

同乡的人对他感到奇怪,渐渐的用宾客的礼节款待他的父亲

3、日扳仲永环谒于邑人,不使学。

他的父亲)每天强拉着仲永四处拜访同乡的人,不让他学习。

4、曰:“泯然众人矣!”

回答说:“(他的特异之处已经)完全消失,成为普通人了!”

(四)常识和内容理解。

1.本文作者是 宋 朝的文学家、政治家王安石(人名),字介甫,号半山,世人又称王荆公。他与唐朝 韩愈、柳宗元,宋朝的欧阳修.苏洵.苏轼.苏辙.曾巩 等人并称为“ 唐宋八大家 ”。

2.方仲永才能变化有三个阶段,请用文中的话回答:

①生五年:自是指物作诗,立就;才华显露。 ②十二三:令作诗,不能称前时之闻;才华衰减。

③又七年:泯然众人矣!才华消失。

3.“即书诗四句……其文理皆有可观者”表现了方仲永幼时天赋很高,而后文的“邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之 ”这几句,则从侧面同样表现了这一点。

4.本文第二段以 时间 顺序,写出了方仲永才能 逐渐衰减 的过程,这是“不使学 ”的结果,因此作者产生了惋惜情感,并借这个故事告诫我们 “生而知之”是有限的,重要的是要“学而知之”,即重视后天教育,勤奋努力地学习 。

5.下列不是“邑人奇之”原因的一句是( D )

A.未尝识书具,忽啼求之 B.即书诗四句,并自为其名

C.自是指物作诗,立就 D.泯然众人矣

二、阅读下面的诗,回答问题。

钱塘湖春行

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

1、词语解释。

钱塘湖:浙江杭州的西湖 云脚:接近地面的云气,多见于将雨或雨初停 暖树:向阳的树乱花:纷繁的花 足:满足 阴:树荫

2.这首诗的作者是唐朝(人名)白居易 ,晚号香山 居士。除本诗之外,初中阶段教材里我们学过的这位作者的其它作品有 《卖炭翁》

3.这是一首 律诗 (体裁),运用对偶的诗句是“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”

4.题目中“钱塘湖”就是《饮湖上初晴后雨》中的西湖(地名)。《钱塘湖春行》意思是春游西湖

5、全诗以“行”字为线索,从孤山寺起,至白沙堤 终。以“春”字为着眼点,写出早春季节)西湖美景带给游人的 喜悦 之情。

6.首联写出了春行的起点 和看到的 湖上风光 ,总写了钱塘湖的美丽景色。颔联写仰视 (赏景角度)所见禽鸟,颈联写俯瞰(赏景角度)花草,使全诗洋溢着活力与生机。尾联 直接抒情(写作手法),表达诗人 对春天西湖美景的喜爱,抒发了恬静闲适 之情。

7.整首诗前四句写 湖边风光 ,远近结合;后四句写 湖东景色 ,色彩缤纷。

8.下列理解正确的一项是(C )

A、“初平”写出湖水已与堤岸平。(春水初生,已经与堤平)

B、“争”与“啄”写出了莺燕们争斗的样子。(莺燕勃勃的动态)

C、“乱花”表明诗人被繁花竞相开放迷惑。

D、“不足”表明诗人对所见景象感到不满。(看不足,流连忘返)

9.请选了下列说法有误的一项是( C )

A.首联交代了踏春的去处,简洁明快地勾勒了西湖早春的轮廓。

B.颔联抓住了“争”、“啄”两个动词,描绘了一幅早莺争暖、新燕啄泥的画面。

C.颈联用“没马蹄”写出了西子湖畔春草深密、绿色醉人的景象。(春草刚长)

D.尾联直抒胸臆,表达了诗人春行钱塘湖的喜悦心情。

10.下列理解不正确的一项是( C )

A.《钱塘湖春行》是一首七言律诗。 B.“争暖树”形象地写出了早春生机。

C.描绘的景色都是诗人在白沙堤所见。 D.诗中表达出作者游湖时喜悦的心情。

11.下列对诗歌理解有误的一项是 ( B )

A“水面初平”勾勒出潮水平湖堤的早春轮廓。

B“早、新”二字描绘了莺和燕新来时的动态。(盎然生机)

C“渐欲、才能”表现出花草欣欣向荣的趋势。

D“行不足”表达诗人对自然美景的深深留恋。

12.对这首诗理解,正确的一项是( A )(2分)

A.孤山、贾亭、白沙堤都是西湖的名胜。B.第一、二联动静变换,诗人联想丰富。

C.第三、四联,描写早春之景美不胜收。D.全诗语言绚丽,物象丰富,情感浓烈。

(B错。第一、二联是诗人对眼前景物的描绘,不是联想。C错。第四联是直抒胸臆,表达对西湖早春美景的喜爱。D错。全诗语言平易浅近,清新自然,情感也是自然流露。故选A)