2021-2022学年度人教版化学九年级上册第三单元物质构成的奥秘难点解析试卷(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年度人教版化学九年级上册第三单元物质构成的奥秘难点解析试卷(word版 含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 124.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-04 17:56:38 | ||

图片预览

文档简介

九年级上册第三单元物质构成的奥秘难点解析

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、时隔8年,“神舟十三号”女航天员王亚平再次进行太空授课。在“水球演示”中往水膜上加水,水膜慢慢变成大水球,加上颜料后,变成蓝色水球。下列有关水在太空中的说法正确的是

A.在太空中,水分子不能运动 B.在太空中,水分子的质量变为0,分子间也没有间隔

C.在太空中,水也能溶解颜料 D.往水膜上加水,水膜慢慢变成大水球,说明水分子本身变大了

2、铝的元素符号是

A.AL B.Cl C.Al D.CL

3、人体缺碘或碘过量,会引起甲状腺肿大,这里的“碘”是指

A.单质 B.元素 C.分子 D.原子

4、用分子的知识解释下列现象,其中合理的是

A.水结成冰,是因为水分子停止了运动

B.加入糖的水变甜,是由于分子永不停息地做无规则运动

C.变瘪了的乒乓球放在热水中鼓起,是由于分子的体积变大

D.固体难压缩,说明固体分子间无间隔

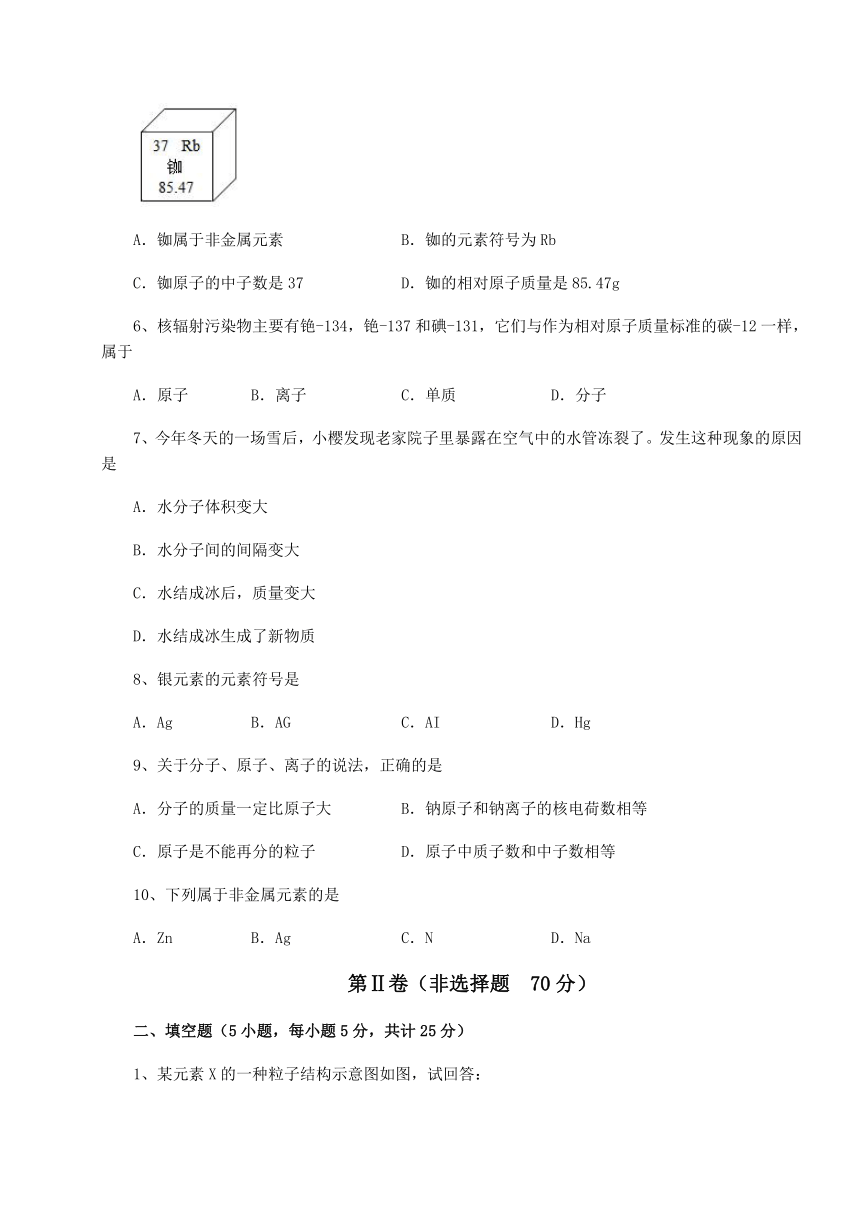

5、搭载北斗三号卫星导航系统的手机,在没有网络信号的情况下也可以精准导航,其中高精度铷原子钟起了重要作用。铷在元素周期表中的信息如图所示,下列说法正确的是

A.铷属于非金属元素 B.铷的元素符号为Rb

C.铷原子的中子数是37 D.铷的相对原子质量是85.47g

6、核辐射污染物主要有铯-134,铯-137和碘-131,它们与作为相对原子质量标准的碳-12一样,属于

A.原子 B.离子 C.单质 D.分子

7、今年冬天的一场雪后,小樱发现老家院子里暴露在空气中的水管冻裂了。发生这种现象的原因是

A.水分子体积变大

B.水分子间的间隔变大

C.水结成冰后,质量变大

D.水结成冰生成了新物质

8、银元素的元素符号是

A.Ag B.AG C.AI D.Hg

9、关于分子、原子、离子的说法,正确的是

A.分子的质量一定比原子大 B.钠原子和钠离子的核电荷数相等

C.原子是不能再分的粒子 D.原子中质子数和中子数相等

10、下列属于非金属元素的是

A.Zn B.Ag C.N D.Na

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、某元素X的一种粒子结构示意图如图,试回答:

(1)该粒子的核电荷数为________。

(2)图中y表示________。

(3)若该粒子为原子,x=________。

(4)若该粒子为阳离子,x与y的关系为_________。

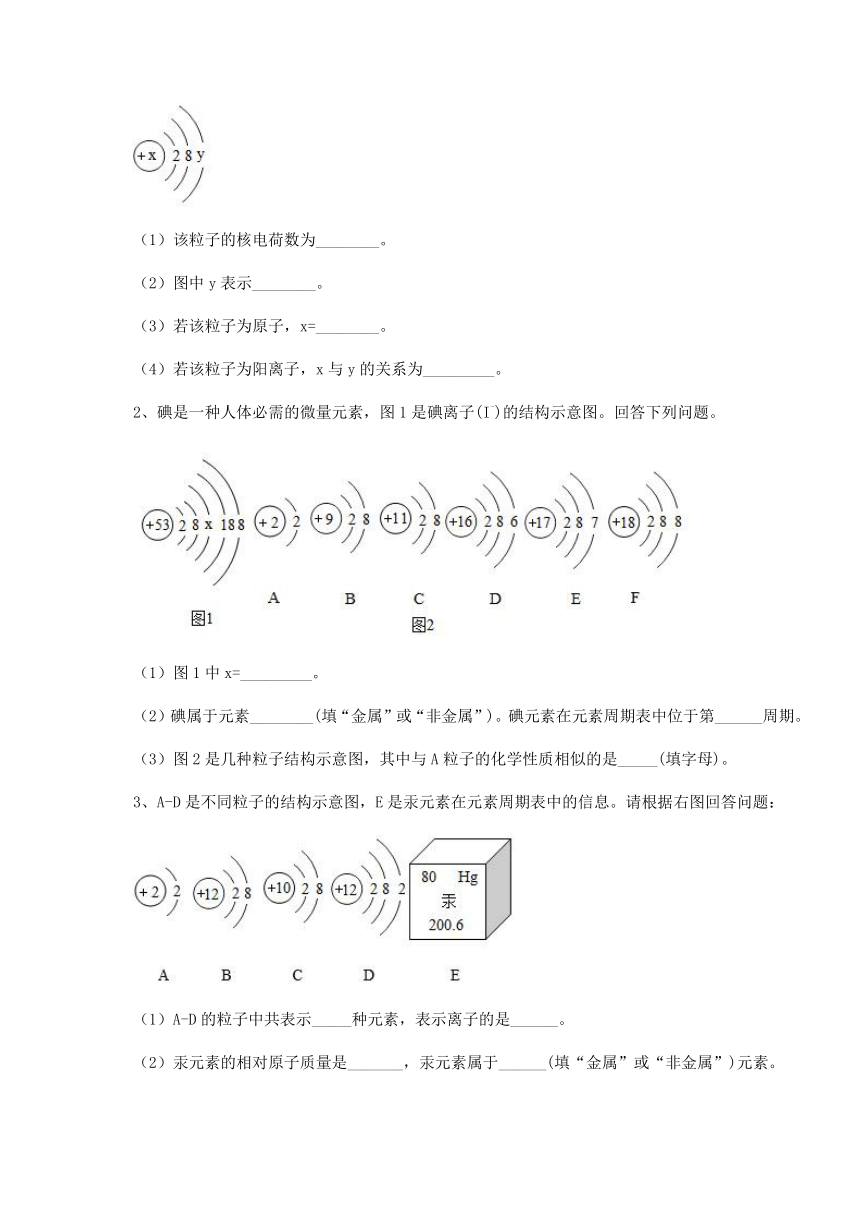

2、碘是一种人体必需的微量元素,图1是碘离子(I-)的结构示意图。回答下列问题。

(1)图1中x=_________。

(2)碘属于元素________(填“金属”或“非金属”)。碘元素在元素周期表中位于第______周期。

(3)图2是几种粒子结构示意图,其中与A粒子的化学性质相似的是_____(填字母)。

3、A-D是不同粒子的结构示意图,E是汞元素在元素周期表中的信息。请根据右图回答问题:

(1)A-D的粒子中共表示_____种元素,表示离子的是______。

(2)汞元素的相对原子质量是_______,汞元素属于______(填“金属”或“非金属”)元素。

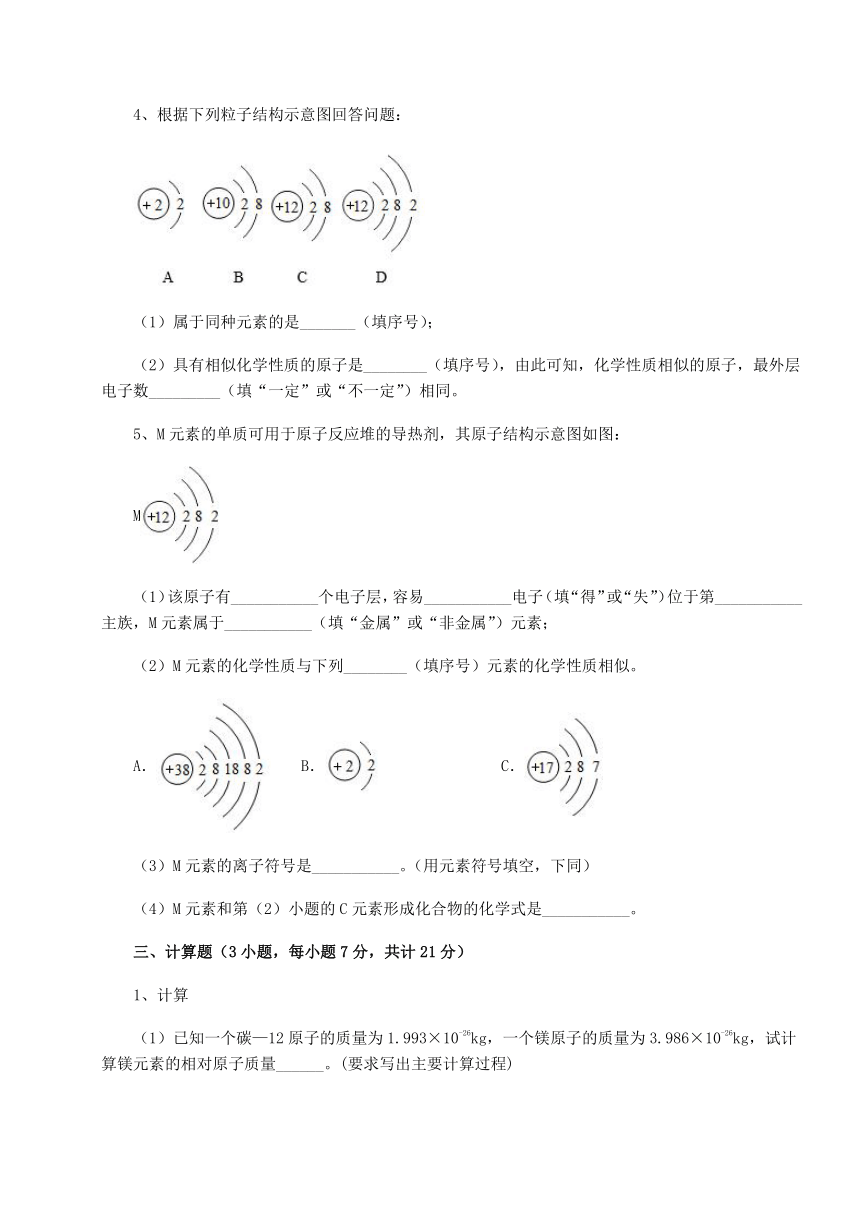

4、根据下列粒子结构示意图回答问题:

(1)属于同种元素的是_______(填序号);

(2)具有相似化学性质的原子是________(填序号),由此可知,化学性质相似的原子,最外层电子数_________(填“一定”或“不一定”)相同。

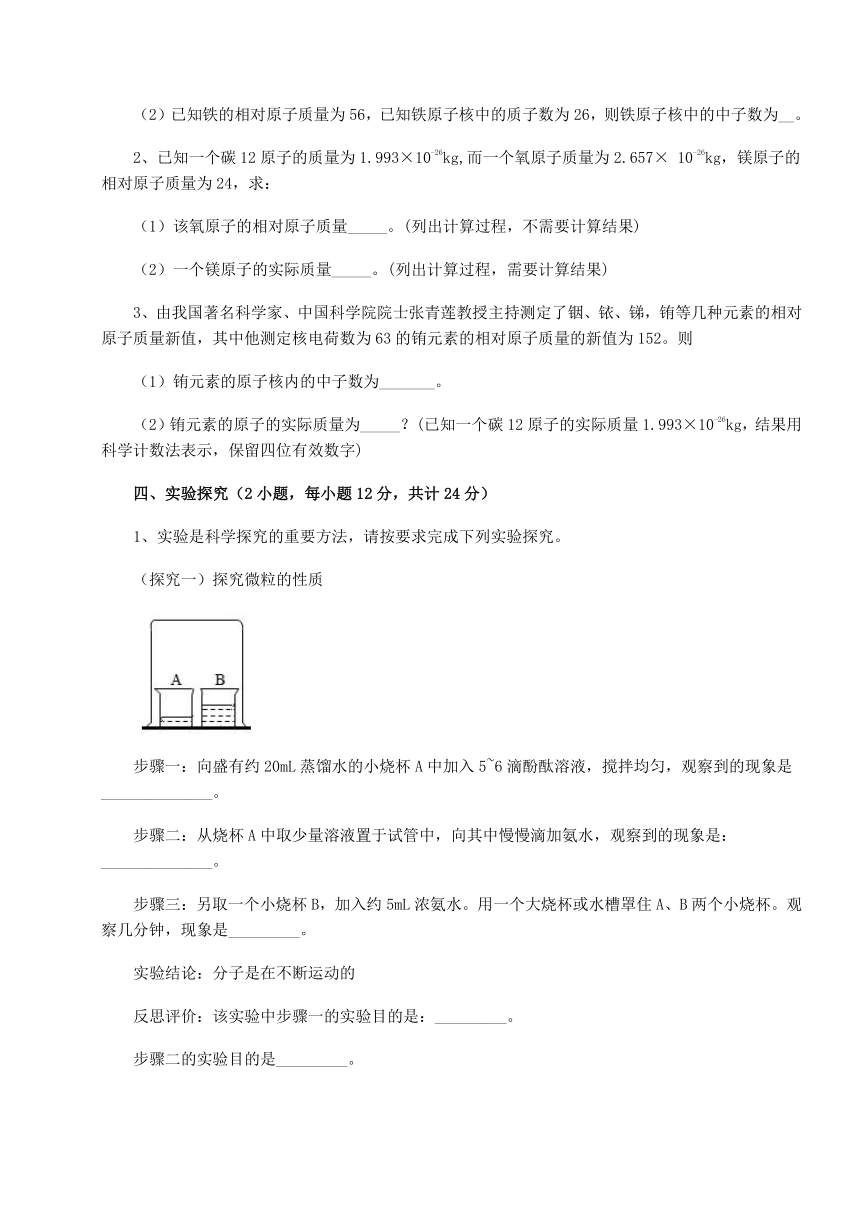

5、M元素的单质可用于原子反应堆的导热剂,其原子结构示意图如图:

M

(1)该原子有___________个电子层,容易___________电子(填“得”或“失”)位于第___________主族,M元素属于___________(填“金属”或“非金属”)元素;

(2)M元素的化学性质与下列________(填序号)元素的化学性质相似。

A. B. C.

(3)M元素的离子符号是___________。(用元素符号填空,下同)

(4)M元素和第(2)小题的C元素形成化合物的化学式是___________。

三、计算题(3小题,每小题7分,共计21分)

1、计算

(1)已知一个碳—12原子的质量为1.993×10-26kg,一个镁原子的质量为3.986×10-26kg,试计算镁元素的相对原子质量______。(要求写出主要计算过程)

(2)已知铁的相对原子质量为56,已知铁原子核中的质子数为26,则铁原子核中的中子数为__。

2、已知一个碳12原子的质量为1.993×10-26kg,而一个氧原子质量为2.657× 10-26kg,镁原子的相对原子质量为24,求:

(1)该氧原子的相对原子质量_____。(列出计算过程,不需要计算结果)

(2)一个镁原子的实际质量_____。(列出计算过程,需要计算结果)

3、由我国著名科学家、中国科学院院士张青莲教授主持测定了铟、铱、锑,铕等几种元素的相对原子质量新值,其中他测定核电荷数为63的铕元素的相对原子质量的新值为152。则

(1)铕元素的原子核内的中子数为_______。

(2)铕元素的原子的实际质量为_____?(已知一个碳12原子的实际质量1.993×10-26kg,结果用科学计数法表示,保留四位有效数字)

四、实验探究(2小题,每小题12分,共计24分)

1、实验是科学探究的重要方法,请按要求完成下列实验探究。

(探究一)探究微粒的性质

步骤一:向盛有约20mL蒸馏水的小烧杯A中加入5~6滴酚酞溶液,搅拌均匀,观察到的现象是______________。

步骤二:从烧杯A中取少量溶液置于试管中,向其中慢慢滴加氨水,观察到的现象是:______________。

步骤三:另取一个小烧杯B,加入约5mL浓氨水。用一个大烧杯或水槽罩住A、B两个小烧杯。观察几分钟,现象是_________。

实验结论:分子是在不断运动的

反思评价:该实验中步骤一的实验目的是:_________。

步骤二的实验目的是_________。

(探究二)探究物质的组成与含量

某班化学小组用排水法收集了呼出气体,并为比较空气和呼出气体中各成分含量做了以下实验:

实验l:

序号 实验目的 实验操作 实验现象

① 比较空气和呼出气体中二氧化碳的含量 向呼出气体中倒入少量澄清石灰水,振荡 _________

② 比较空气和呼出气体中氧气的含量 分别将燃着的木条伸入空气和呼出气体中 空气中的木条无明显变化呼出气体中的木条熄灭

③ _________ 取两块干燥玻璃片,对着其中一块哈气 哈气的玻璃片上出现无色液滴另一块无明显变化

(1)步骤①的现象为_________,证明人体呼吸过程中发生了________(“物理”或“化学”)变化。

(2)步骤③的实验目的是_________。

小芳对步骤②中燃着木条熄灭的原因提出猜想,并设计“实验2”进行验证。

猜想与假设:

猜想1:木条熄灭主要是因为呼出气体比吸入空气中二氧化碳的含量高。

猜想2:木条熄灭主要是因为呼出气体比吸入空气中氧气的含量低。

实验2:(已知:空气中氧气和氮气的体积比约为1:4)

序号 ① ② ③ ④

实验操作

实验现象 燃着的木条

无明显变化 燃着的木条

无明显变化 燃着的木条

熄灭 燃着的木条

熄灭

(3)由实验①和②可得出猜想1_______(填成立”或“不成立”)。

(4)实验2中,能证明猜想2成立的实验序号是_______。

反思评价:

(5)根据上述实验结论,下列说法正确的是_______(填字母序号)。

A.吸入空气和呼出气体中氧气和二氧化碳的含量不同

B.将燃着木条伸入呼出气体中,木条熄灭,说明呼出气体中没有氧气

C.若把燃着木条伸入氧气和二氧化碳体积比为4:1的混合气体中,会观察到无明显变化

2、小明学习了分子的性质后做了如下实验:

(1)教材实验(如图 1 所示):该实验可以观察到的实验现象是______________;实验结论可以说明的分子性质是______________________________。

(2)改进实验:先在一支试管中装一半红墨水,再在液面上注满酒精(缓缓注入),加密封后静置, 30 日后再观察,现象如图 2 所示。此实验还可以说明的分子性质是_____________;混合均匀后,_____________(填“继续”或“停止”)运动。

(3)如果继续完成图 3 实验操作,对比实验 2 可以得出的结论____________________。

(4)相比于教材中的实验设计,小明的实验改进最主要的优点有:________________________。

(5)微观示意图可以帮助我们认识宏观现象与变化。

①下图是氢分子和氧分子运动的示意图,在 A、B 和 C 中,通过比较能得出“分子种类不同,分子运动速率也不同”的是____________(填字母)。

②观察化学反应的微观示意图,请写出反应的化学方程式_________________。

-参考答案-

一、单选题

1、C

【详解】

A、水分子在时时刻刻不停的做无规则运动,太空中也是如此,故A错误;

B、太空中,水分子所受重力减小,但是质量没有发生变化,分子间仍然有间隔,故B错误;

C、太空中水的物理性质变化不大,能够溶解颜料,故C正确;

D、往水膜上加水,水膜慢慢变成大水球,说明水分子数目变大了,分子自身大小没有变化,故D错误;

故选C。

2、C

【详解】

由两个字母表示的元素符号,第一个字母要大写,第二个字母要小写,故铝的元素符号是Al。

故选C。

3、B

【详解】

物质是由元素组成的,缺碘会引起甲状腺肿大,这里的“碘”是指元素,故选:B。

4、B

【详解】

A、微粒在不断运动,水结成冰只是水分子运动速度减慢,但不会停止,故选项错误;

B、加入糖的水变甜,是由于分子永不停息地做无规则运动,使水分子与糖分子混合,故选项正确;

C、变瘪了的乒乓球放在热水中鼓起,是因为温度升高,分子间间隔变大,分子体积不发生改变,故选项错误;

D、分子之间均存在间隔,物质的状态只影响分子间间隔的大小,固体难压缩,是因为固体分子间间隔小,故选项错误。

故选B。

5、B

【分析】

元素周期表信息图中,元素名称的左上角的数字为元素的原子序数,右上角为元素符号,中间的汉字表示元素名称,下边是元素的相对原子质量。

【详解】

A、铷元素汉字名称中,有“钅”字旁可知,该元素属于金属元素,故选项错误;

B、伽的元素符号是Rb,故选项正确;

C、原子中,原子序数=质子数=核外电子数,故核外电子数为37,中子数不是37,故选项错误;

D、相对原子质量的单位是“1”,不是“g”,铷的相对原子质量为85. 47,故选项错误。

故选:B。

6、A

【详解】

铯-134,铯-137和碘-131,与作为相对原子质量标准的碳-12一样,属于原子,故选:A。

7、B

【详解】

暴露在空气中的水管冻裂了是因为水分子间的间隔变大,水的体积变大,导致水管冻裂,与水分子本身的大小无关,故选B。

8、A

【详解】

元素符号书写规则:“一大二小”:由一个字母表示的元素符号要大写;由两个字母表示的元素符号,第一个字母大写,第二个字母小写。AC选项不符合规则,Hg是汞元素的元素符号,故选A。

9、B

【详解】

A、分子的质量不一定比原子大,如铁原子的质量比氢分子大。故选项说法不正确;

B、钠离子是钠原子失去最外层电子形成的,核电荷数不变,故选项说法正确;

C、在化学变化中,原子是不能再分的粒子,故选项说法不正确;

D、原子中质子数和核外电子数相等,但与中子数不一定相等,故选项说法不正确。

故选B。

10、C

【详解】

A、Zn的元素名称为锌,由“金”字旁可知,锌属于金属元素,不符合题意;

B、Ag的元素名称为银,由“金”字旁可知,银属于金属元素,不符合题意;

C、N的元素名称为氮,由“气”字旁可知,氮属于非金属元素,符合题意;

D、Na的元素名称为钠,由“金”字旁可知,钠属于金属元素,不符合题意。

故选C。

二、填空题

1、

(1)x

(2)最外层电子数

(3)10+y

(4)x>10+y

【分析】

(1)

在原子结构示意图中,圆圈内的数字表示质子数,即核电荷数,故该粒子的核电荷数为x;

(2)

由图可知,图中y表示最外层电子数;

(3)

若该粒子为原子,在原子中,质子数=核外电子数,x=2+8+y=10+y;

(4)

若该粒子为阳离子,则质子数大于核外电子数,x>2+8+y,x>10+y。

2、

(1)18

(2) 非金属 五

(3)BCF

【分析】

(1)

图1是碘离子(I-)的结构示意图,说明碘原子的最外层有9-1=7个电子,即53=2+8+18+7+x,x=18;

(2)

由汉字名称的偏旁“石”字可知,碘元素属于非金属元素;

碘原子核外有5个电子层,所以碘元素在元素周期表中位于第五周期;

(3)

A粒子表示的是氦原子结构示意图,为相对稳定结构,B表示的是氟离子,C表示的是钠离子,F表示的是氯离子,它们最外层都有8个电子都为相对稳定结构,故与A粒子的化学性质相似的是BCF。

【点睛】

3、

(1) 三

B

(2) 200.6 金属

【分析】

(1)

元素是质子数(即核电荷数)相同的一类原子的总称,即质子数不同,元素种类不同,所以A-D的粒子中共表示3中元素;原子中质子数等于核外电子数,原子得失电子形成离子,所以离子中质子数不等于核外电子数,因此,表示离子的是B。

(2)

由元素周期表信息图可知,汞元素的相对原子质量是200.6;汞俗称水银,常温下是液态,汞元素属于金属元素。

4、

(1)CD

(2) AB 不一定

【分析】

(1)

同种元素具有相同的核电荷数(或质子数),故选填CD。

(2)

具有相同化学性质的原子一般指最外层电子数相同的原子,但要注意稀有元素为特例,AB其外层电子排布为排满状态,所以性质稳定,化学性质相似,但最外层电子数不相同;AD最外层电子数相等,化学性质不相似,由此可知,化学性质相似的原子,最外层电子数不一定相同。

【点睛】

5、

(1) 3 失 二 金属

(2)A

(3)Mg2+

(4)MgCl2

【解析】

(1)

由原子结构示意图可知,质子数为12吗,则为镁原子,该原子有3个电子层,最外层电子数为2,小于4,容易失电子,位于第二主族,M元素是镁元素,是金字旁,属于金属元素。

(2)

最外层电子数相同,元素的化学性质相似,A的最外层电子数为2,和M的化学性质相似,B是稀有气体元素,C是氯元素,B、C和M元素化学性质不相似,故选A。

(3)

M元素是镁元素,原子最外层电子数为2,易失去带2个单位的正电荷,故元素的离子符号是Mg2+。

(4)

M元素是镁元素,第(2)小题的C元素是氯元素,M元素和第(2)小题的C元素形成化合物是氯化镁,氯元素显-1价,镁元素显+2价,则化学式是MgCl2。

三、计算题

1、

(1)24

(2)30

【分析】

以一种碳原子质量的1/12为标准,其它原子的质量和它作比较所得到的比,作为这种原子的相对原子质量。

(1)

由分析可知镁元素的相对原子质量为:,故填24。

(2)

因为相对原子质量约等于质子数加中子数,故铁原子核中的中子数为:56-26=30,故填30。

【点睛】

解答本题要注意,相对原子质量是一个比值,不带质量单位。

2、

(1)由相对原子质量的计算公式可知,

(2)由相对原子质量的计算公式可知,一个镁原子的实际质量=镁原子的相对原子质量×碳12原子的质量×1/12=24×1.993×10-26kg×=3.986×10-26kg

答:一个镁原子的实际质量为3.986×10-26kg。

【解析】

(1)

见答案

(2)

见答案

3、

(1)89

(2)相对原子质量=,故铕原子的质量=152×=2.524×10-25kg

答:铕原子的实际质量为2.524×10-25kg。

【分析】

(1)

铕元素的原子核内的中子数=相对原子质量-质子数=152-63=89;

(2)

见答案。

四、实验探究

1、无明显现象

【详解】

探究一:探究微粒的性质

步骤一:蒸馏水为中性,加入酚酞不变色,所以观察到的现象是无明显现象,故填:无明显现象;

步骤二:从烧杯A中取少量溶液置于试管中,向其中慢慢滴加氨水,可观察到溶液由无色变为红色,故填:溶液由无色变为红色;

步骤三:由于氨水易挥发出氨气,氨气分子运动到A烧杯的溶液中形成氨水,呈碱性,能使A中的酚酞溶液变红,故填:烧杯A中的液体逐渐变为红色;

反思评价:该实验中步骤一的实验目的是证明蒸馏水不能使酚酞溶液变红色,故填:证明蒸馏水不能使酚酞溶液变红色;

步骤二的实验目的是证明氨水能够使酚酞溶液变成红色,故填:氨水能够使酚酞溶液变成红色;

探究二:探究物质的组成与含量

实验l:

(1)向呼出气体中倒入少量澄清石灰水,振荡,可观察到澄清石灰水变浑浊,证明人体呼吸产生了二氧化碳,吸入氧气产生二氧化碳,产生新物质,故呼吸过程属于化学变化,故填:澄清石灰水变浑浊;化学;

(2)对着干燥的玻璃片哈气,哈气的玻璃片上出现水雾,说明呼出的气体中含有水蒸气,因此实验通的目的是比较空气和呼出气体中水蒸气的含量,故填:比较空气和呼出气体中水蒸气的含量;

实验2:

(3)燃着的木条在盛有空气的集气瓶和盛有氧气和二氧化碳的集气瓶中现象相同,说明二氧化碳的含量对木条燃烧无影响,因此由实验①和②可得出猜想1不成立,故填:不成立;

(4)猜想2为木条熄灭是因为呼出气体比吸入空气中O2的含量低,因此实验的变量应该是氧气的含量。而实验①、③和④变量均为氧气的含量不同,而实验①为对照组,必须选择,故能证明猜想2成立的实验序号有①和③或①和④,故填:①③或①④;

反思评价:

A、呼吸过程消耗氧气产生二氧化碳和水,故吸入空气和呼出气体中O2和CO2的含量不同,选项说法正确;

B、将燃着木条伸入呼出气体中,木条熄灭,只能说明呼出气体中氧气含量低,选项说法不正确;

C、若把燃着木条伸入氧气和二氧化碳体积比为4:1的混合气体中,氧气的含量远大于空气中氧气的含量,因此可观察到燃着木条燃烧更旺,选项说法不正确;

故选A。

2、烧杯B中的液体变红, A烧杯无明显现象 分子在不断运动 分子间有间隔 继续 温度升高,分子运动加快 环保 AB H2+ Cl22 HCl

【详解】

(1)浓氨水挥发出氨气分子,通过不断运动,扩散到B烧杯中,溶于蒸馏水显碱性,使酚酞试液变红色。故填:烧杯B中的液体变红,A烧杯无明显现象 分子在不断运动;

(2)红墨水与酒精混合,酒精分子与水分子相互进入分子间的间隔,混合均匀后,体积减小。混合均匀后,分子继续运动,使溶液呈现稳定的状态。故填:分子间有间隔 继续;

(3)图 3 实验中,试管放入热水中,温度升高,分子运动加剧,均匀混合的时间缩短。故填:温度升高,分子运动加快;

(4)小明的改进后的实验在密闭空间内进行,减少了对环境的污染,更环保。故填:环保;

(5)①A图是H2分子在27℃的运动速率,B图是O2分子在27℃的运动速率,C图是O2分子在127℃的运动速率,因此AB体现的是不同分子在相同温度下不同的速率,BC体现的是不同温度下同种分子的不同速率。故填:AB;

②微观示意图反映的是一个氢分子和一个氯分子反应生成2个氯化氢分子,化学方程式为:H2+Cl22HCl。故填:H2+Cl22HCl。

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、时隔8年,“神舟十三号”女航天员王亚平再次进行太空授课。在“水球演示”中往水膜上加水,水膜慢慢变成大水球,加上颜料后,变成蓝色水球。下列有关水在太空中的说法正确的是

A.在太空中,水分子不能运动 B.在太空中,水分子的质量变为0,分子间也没有间隔

C.在太空中,水也能溶解颜料 D.往水膜上加水,水膜慢慢变成大水球,说明水分子本身变大了

2、铝的元素符号是

A.AL B.Cl C.Al D.CL

3、人体缺碘或碘过量,会引起甲状腺肿大,这里的“碘”是指

A.单质 B.元素 C.分子 D.原子

4、用分子的知识解释下列现象,其中合理的是

A.水结成冰,是因为水分子停止了运动

B.加入糖的水变甜,是由于分子永不停息地做无规则运动

C.变瘪了的乒乓球放在热水中鼓起,是由于分子的体积变大

D.固体难压缩,说明固体分子间无间隔

5、搭载北斗三号卫星导航系统的手机,在没有网络信号的情况下也可以精准导航,其中高精度铷原子钟起了重要作用。铷在元素周期表中的信息如图所示,下列说法正确的是

A.铷属于非金属元素 B.铷的元素符号为Rb

C.铷原子的中子数是37 D.铷的相对原子质量是85.47g

6、核辐射污染物主要有铯-134,铯-137和碘-131,它们与作为相对原子质量标准的碳-12一样,属于

A.原子 B.离子 C.单质 D.分子

7、今年冬天的一场雪后,小樱发现老家院子里暴露在空气中的水管冻裂了。发生这种现象的原因是

A.水分子体积变大

B.水分子间的间隔变大

C.水结成冰后,质量变大

D.水结成冰生成了新物质

8、银元素的元素符号是

A.Ag B.AG C.AI D.Hg

9、关于分子、原子、离子的说法,正确的是

A.分子的质量一定比原子大 B.钠原子和钠离子的核电荷数相等

C.原子是不能再分的粒子 D.原子中质子数和中子数相等

10、下列属于非金属元素的是

A.Zn B.Ag C.N D.Na

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、某元素X的一种粒子结构示意图如图,试回答:

(1)该粒子的核电荷数为________。

(2)图中y表示________。

(3)若该粒子为原子,x=________。

(4)若该粒子为阳离子,x与y的关系为_________。

2、碘是一种人体必需的微量元素,图1是碘离子(I-)的结构示意图。回答下列问题。

(1)图1中x=_________。

(2)碘属于元素________(填“金属”或“非金属”)。碘元素在元素周期表中位于第______周期。

(3)图2是几种粒子结构示意图,其中与A粒子的化学性质相似的是_____(填字母)。

3、A-D是不同粒子的结构示意图,E是汞元素在元素周期表中的信息。请根据右图回答问题:

(1)A-D的粒子中共表示_____种元素,表示离子的是______。

(2)汞元素的相对原子质量是_______,汞元素属于______(填“金属”或“非金属”)元素。

4、根据下列粒子结构示意图回答问题:

(1)属于同种元素的是_______(填序号);

(2)具有相似化学性质的原子是________(填序号),由此可知,化学性质相似的原子,最外层电子数_________(填“一定”或“不一定”)相同。

5、M元素的单质可用于原子反应堆的导热剂,其原子结构示意图如图:

M

(1)该原子有___________个电子层,容易___________电子(填“得”或“失”)位于第___________主族,M元素属于___________(填“金属”或“非金属”)元素;

(2)M元素的化学性质与下列________(填序号)元素的化学性质相似。

A. B. C.

(3)M元素的离子符号是___________。(用元素符号填空,下同)

(4)M元素和第(2)小题的C元素形成化合物的化学式是___________。

三、计算题(3小题,每小题7分,共计21分)

1、计算

(1)已知一个碳—12原子的质量为1.993×10-26kg,一个镁原子的质量为3.986×10-26kg,试计算镁元素的相对原子质量______。(要求写出主要计算过程)

(2)已知铁的相对原子质量为56,已知铁原子核中的质子数为26,则铁原子核中的中子数为__。

2、已知一个碳12原子的质量为1.993×10-26kg,而一个氧原子质量为2.657× 10-26kg,镁原子的相对原子质量为24,求:

(1)该氧原子的相对原子质量_____。(列出计算过程,不需要计算结果)

(2)一个镁原子的实际质量_____。(列出计算过程,需要计算结果)

3、由我国著名科学家、中国科学院院士张青莲教授主持测定了铟、铱、锑,铕等几种元素的相对原子质量新值,其中他测定核电荷数为63的铕元素的相对原子质量的新值为152。则

(1)铕元素的原子核内的中子数为_______。

(2)铕元素的原子的实际质量为_____?(已知一个碳12原子的实际质量1.993×10-26kg,结果用科学计数法表示,保留四位有效数字)

四、实验探究(2小题,每小题12分,共计24分)

1、实验是科学探究的重要方法,请按要求完成下列实验探究。

(探究一)探究微粒的性质

步骤一:向盛有约20mL蒸馏水的小烧杯A中加入5~6滴酚酞溶液,搅拌均匀,观察到的现象是______________。

步骤二:从烧杯A中取少量溶液置于试管中,向其中慢慢滴加氨水,观察到的现象是:______________。

步骤三:另取一个小烧杯B,加入约5mL浓氨水。用一个大烧杯或水槽罩住A、B两个小烧杯。观察几分钟,现象是_________。

实验结论:分子是在不断运动的

反思评价:该实验中步骤一的实验目的是:_________。

步骤二的实验目的是_________。

(探究二)探究物质的组成与含量

某班化学小组用排水法收集了呼出气体,并为比较空气和呼出气体中各成分含量做了以下实验:

实验l:

序号 实验目的 实验操作 实验现象

① 比较空气和呼出气体中二氧化碳的含量 向呼出气体中倒入少量澄清石灰水,振荡 _________

② 比较空气和呼出气体中氧气的含量 分别将燃着的木条伸入空气和呼出气体中 空气中的木条无明显变化呼出气体中的木条熄灭

③ _________ 取两块干燥玻璃片,对着其中一块哈气 哈气的玻璃片上出现无色液滴另一块无明显变化

(1)步骤①的现象为_________,证明人体呼吸过程中发生了________(“物理”或“化学”)变化。

(2)步骤③的实验目的是_________。

小芳对步骤②中燃着木条熄灭的原因提出猜想,并设计“实验2”进行验证。

猜想与假设:

猜想1:木条熄灭主要是因为呼出气体比吸入空气中二氧化碳的含量高。

猜想2:木条熄灭主要是因为呼出气体比吸入空气中氧气的含量低。

实验2:(已知:空气中氧气和氮气的体积比约为1:4)

序号 ① ② ③ ④

实验操作

实验现象 燃着的木条

无明显变化 燃着的木条

无明显变化 燃着的木条

熄灭 燃着的木条

熄灭

(3)由实验①和②可得出猜想1_______(填成立”或“不成立”)。

(4)实验2中,能证明猜想2成立的实验序号是_______。

反思评价:

(5)根据上述实验结论,下列说法正确的是_______(填字母序号)。

A.吸入空气和呼出气体中氧气和二氧化碳的含量不同

B.将燃着木条伸入呼出气体中,木条熄灭,说明呼出气体中没有氧气

C.若把燃着木条伸入氧气和二氧化碳体积比为4:1的混合气体中,会观察到无明显变化

2、小明学习了分子的性质后做了如下实验:

(1)教材实验(如图 1 所示):该实验可以观察到的实验现象是______________;实验结论可以说明的分子性质是______________________________。

(2)改进实验:先在一支试管中装一半红墨水,再在液面上注满酒精(缓缓注入),加密封后静置, 30 日后再观察,现象如图 2 所示。此实验还可以说明的分子性质是_____________;混合均匀后,_____________(填“继续”或“停止”)运动。

(3)如果继续完成图 3 实验操作,对比实验 2 可以得出的结论____________________。

(4)相比于教材中的实验设计,小明的实验改进最主要的优点有:________________________。

(5)微观示意图可以帮助我们认识宏观现象与变化。

①下图是氢分子和氧分子运动的示意图,在 A、B 和 C 中,通过比较能得出“分子种类不同,分子运动速率也不同”的是____________(填字母)。

②观察化学反应的微观示意图,请写出反应的化学方程式_________________。

-参考答案-

一、单选题

1、C

【详解】

A、水分子在时时刻刻不停的做无规则运动,太空中也是如此,故A错误;

B、太空中,水分子所受重力减小,但是质量没有发生变化,分子间仍然有间隔,故B错误;

C、太空中水的物理性质变化不大,能够溶解颜料,故C正确;

D、往水膜上加水,水膜慢慢变成大水球,说明水分子数目变大了,分子自身大小没有变化,故D错误;

故选C。

2、C

【详解】

由两个字母表示的元素符号,第一个字母要大写,第二个字母要小写,故铝的元素符号是Al。

故选C。

3、B

【详解】

物质是由元素组成的,缺碘会引起甲状腺肿大,这里的“碘”是指元素,故选:B。

4、B

【详解】

A、微粒在不断运动,水结成冰只是水分子运动速度减慢,但不会停止,故选项错误;

B、加入糖的水变甜,是由于分子永不停息地做无规则运动,使水分子与糖分子混合,故选项正确;

C、变瘪了的乒乓球放在热水中鼓起,是因为温度升高,分子间间隔变大,分子体积不发生改变,故选项错误;

D、分子之间均存在间隔,物质的状态只影响分子间间隔的大小,固体难压缩,是因为固体分子间间隔小,故选项错误。

故选B。

5、B

【分析】

元素周期表信息图中,元素名称的左上角的数字为元素的原子序数,右上角为元素符号,中间的汉字表示元素名称,下边是元素的相对原子质量。

【详解】

A、铷元素汉字名称中,有“钅”字旁可知,该元素属于金属元素,故选项错误;

B、伽的元素符号是Rb,故选项正确;

C、原子中,原子序数=质子数=核外电子数,故核外电子数为37,中子数不是37,故选项错误;

D、相对原子质量的单位是“1”,不是“g”,铷的相对原子质量为85. 47,故选项错误。

故选:B。

6、A

【详解】

铯-134,铯-137和碘-131,与作为相对原子质量标准的碳-12一样,属于原子,故选:A。

7、B

【详解】

暴露在空气中的水管冻裂了是因为水分子间的间隔变大,水的体积变大,导致水管冻裂,与水分子本身的大小无关,故选B。

8、A

【详解】

元素符号书写规则:“一大二小”:由一个字母表示的元素符号要大写;由两个字母表示的元素符号,第一个字母大写,第二个字母小写。AC选项不符合规则,Hg是汞元素的元素符号,故选A。

9、B

【详解】

A、分子的质量不一定比原子大,如铁原子的质量比氢分子大。故选项说法不正确;

B、钠离子是钠原子失去最外层电子形成的,核电荷数不变,故选项说法正确;

C、在化学变化中,原子是不能再分的粒子,故选项说法不正确;

D、原子中质子数和核外电子数相等,但与中子数不一定相等,故选项说法不正确。

故选B。

10、C

【详解】

A、Zn的元素名称为锌,由“金”字旁可知,锌属于金属元素,不符合题意;

B、Ag的元素名称为银,由“金”字旁可知,银属于金属元素,不符合题意;

C、N的元素名称为氮,由“气”字旁可知,氮属于非金属元素,符合题意;

D、Na的元素名称为钠,由“金”字旁可知,钠属于金属元素,不符合题意。

故选C。

二、填空题

1、

(1)x

(2)最外层电子数

(3)10+y

(4)x>10+y

【分析】

(1)

在原子结构示意图中,圆圈内的数字表示质子数,即核电荷数,故该粒子的核电荷数为x;

(2)

由图可知,图中y表示最外层电子数;

(3)

若该粒子为原子,在原子中,质子数=核外电子数,x=2+8+y=10+y;

(4)

若该粒子为阳离子,则质子数大于核外电子数,x>2+8+y,x>10+y。

2、

(1)18

(2) 非金属 五

(3)BCF

【分析】

(1)

图1是碘离子(I-)的结构示意图,说明碘原子的最外层有9-1=7个电子,即53=2+8+18+7+x,x=18;

(2)

由汉字名称的偏旁“石”字可知,碘元素属于非金属元素;

碘原子核外有5个电子层,所以碘元素在元素周期表中位于第五周期;

(3)

A粒子表示的是氦原子结构示意图,为相对稳定结构,B表示的是氟离子,C表示的是钠离子,F表示的是氯离子,它们最外层都有8个电子都为相对稳定结构,故与A粒子的化学性质相似的是BCF。

【点睛】

3、

(1) 三

B

(2) 200.6 金属

【分析】

(1)

元素是质子数(即核电荷数)相同的一类原子的总称,即质子数不同,元素种类不同,所以A-D的粒子中共表示3中元素;原子中质子数等于核外电子数,原子得失电子形成离子,所以离子中质子数不等于核外电子数,因此,表示离子的是B。

(2)

由元素周期表信息图可知,汞元素的相对原子质量是200.6;汞俗称水银,常温下是液态,汞元素属于金属元素。

4、

(1)CD

(2) AB 不一定

【分析】

(1)

同种元素具有相同的核电荷数(或质子数),故选填CD。

(2)

具有相同化学性质的原子一般指最外层电子数相同的原子,但要注意稀有元素为特例,AB其外层电子排布为排满状态,所以性质稳定,化学性质相似,但最外层电子数不相同;AD最外层电子数相等,化学性质不相似,由此可知,化学性质相似的原子,最外层电子数不一定相同。

【点睛】

5、

(1) 3 失 二 金属

(2)A

(3)Mg2+

(4)MgCl2

【解析】

(1)

由原子结构示意图可知,质子数为12吗,则为镁原子,该原子有3个电子层,最外层电子数为2,小于4,容易失电子,位于第二主族,M元素是镁元素,是金字旁,属于金属元素。

(2)

最外层电子数相同,元素的化学性质相似,A的最外层电子数为2,和M的化学性质相似,B是稀有气体元素,C是氯元素,B、C和M元素化学性质不相似,故选A。

(3)

M元素是镁元素,原子最外层电子数为2,易失去带2个单位的正电荷,故元素的离子符号是Mg2+。

(4)

M元素是镁元素,第(2)小题的C元素是氯元素,M元素和第(2)小题的C元素形成化合物是氯化镁,氯元素显-1价,镁元素显+2价,则化学式是MgCl2。

三、计算题

1、

(1)24

(2)30

【分析】

以一种碳原子质量的1/12为标准,其它原子的质量和它作比较所得到的比,作为这种原子的相对原子质量。

(1)

由分析可知镁元素的相对原子质量为:,故填24。

(2)

因为相对原子质量约等于质子数加中子数,故铁原子核中的中子数为:56-26=30,故填30。

【点睛】

解答本题要注意,相对原子质量是一个比值,不带质量单位。

2、

(1)由相对原子质量的计算公式可知,

(2)由相对原子质量的计算公式可知,一个镁原子的实际质量=镁原子的相对原子质量×碳12原子的质量×1/12=24×1.993×10-26kg×=3.986×10-26kg

答:一个镁原子的实际质量为3.986×10-26kg。

【解析】

(1)

见答案

(2)

见答案

3、

(1)89

(2)相对原子质量=,故铕原子的质量=152×=2.524×10-25kg

答:铕原子的实际质量为2.524×10-25kg。

【分析】

(1)

铕元素的原子核内的中子数=相对原子质量-质子数=152-63=89;

(2)

见答案。

四、实验探究

1、无明显现象

【详解】

探究一:探究微粒的性质

步骤一:蒸馏水为中性,加入酚酞不变色,所以观察到的现象是无明显现象,故填:无明显现象;

步骤二:从烧杯A中取少量溶液置于试管中,向其中慢慢滴加氨水,可观察到溶液由无色变为红色,故填:溶液由无色变为红色;

步骤三:由于氨水易挥发出氨气,氨气分子运动到A烧杯的溶液中形成氨水,呈碱性,能使A中的酚酞溶液变红,故填:烧杯A中的液体逐渐变为红色;

反思评价:该实验中步骤一的实验目的是证明蒸馏水不能使酚酞溶液变红色,故填:证明蒸馏水不能使酚酞溶液变红色;

步骤二的实验目的是证明氨水能够使酚酞溶液变成红色,故填:氨水能够使酚酞溶液变成红色;

探究二:探究物质的组成与含量

实验l:

(1)向呼出气体中倒入少量澄清石灰水,振荡,可观察到澄清石灰水变浑浊,证明人体呼吸产生了二氧化碳,吸入氧气产生二氧化碳,产生新物质,故呼吸过程属于化学变化,故填:澄清石灰水变浑浊;化学;

(2)对着干燥的玻璃片哈气,哈气的玻璃片上出现水雾,说明呼出的气体中含有水蒸气,因此实验通的目的是比较空气和呼出气体中水蒸气的含量,故填:比较空气和呼出气体中水蒸气的含量;

实验2:

(3)燃着的木条在盛有空气的集气瓶和盛有氧气和二氧化碳的集气瓶中现象相同,说明二氧化碳的含量对木条燃烧无影响,因此由实验①和②可得出猜想1不成立,故填:不成立;

(4)猜想2为木条熄灭是因为呼出气体比吸入空气中O2的含量低,因此实验的变量应该是氧气的含量。而实验①、③和④变量均为氧气的含量不同,而实验①为对照组,必须选择,故能证明猜想2成立的实验序号有①和③或①和④,故填:①③或①④;

反思评价:

A、呼吸过程消耗氧气产生二氧化碳和水,故吸入空气和呼出气体中O2和CO2的含量不同,选项说法正确;

B、将燃着木条伸入呼出气体中,木条熄灭,只能说明呼出气体中氧气含量低,选项说法不正确;

C、若把燃着木条伸入氧气和二氧化碳体积比为4:1的混合气体中,氧气的含量远大于空气中氧气的含量,因此可观察到燃着木条燃烧更旺,选项说法不正确;

故选A。

2、烧杯B中的液体变红, A烧杯无明显现象 分子在不断运动 分子间有间隔 继续 温度升高,分子运动加快 环保 AB H2+ Cl22 HCl

【详解】

(1)浓氨水挥发出氨气分子,通过不断运动,扩散到B烧杯中,溶于蒸馏水显碱性,使酚酞试液变红色。故填:烧杯B中的液体变红,A烧杯无明显现象 分子在不断运动;

(2)红墨水与酒精混合,酒精分子与水分子相互进入分子间的间隔,混合均匀后,体积减小。混合均匀后,分子继续运动,使溶液呈现稳定的状态。故填:分子间有间隔 继续;

(3)图 3 实验中,试管放入热水中,温度升高,分子运动加剧,均匀混合的时间缩短。故填:温度升高,分子运动加快;

(4)小明的改进后的实验在密闭空间内进行,减少了对环境的污染,更环保。故填:环保;

(5)①A图是H2分子在27℃的运动速率,B图是O2分子在27℃的运动速率,C图是O2分子在127℃的运动速率,因此AB体现的是不同分子在相同温度下不同的速率,BC体现的是不同温度下同种分子的不同速率。故填:AB;

②微观示意图反映的是一个氢分子和一个氯分子反应生成2个氯化氢分子,化学方程式为:H2+Cl22HCl。故填:H2+Cl22HCl。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件