十年高考全国卷历史选择题汇编(第30题)(含解析)

文档属性

| 名称 | 十年高考全国卷历史选择题汇编(第30题)(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 530.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-05 10:53:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

-2021十年高考全国卷历史选择题汇编(第30题)

年份 试卷类型 考 点(知识点)主要考查中国近代(民国时期——国共十年对时期)的历史

2021 全国甲卷 民国时期民族工业的曲折发展

全国乙卷 解放战争时期解放区的土地改革

2020 全国Ⅰ卷 解放战争时期中共的工作重心转移

全国Ⅱ卷 敌后战场的抗战

全国Ⅲ卷 抗日战争时期和解放战争时期民族工业的发展

2019 全国Ⅰ卷 近代中国的新民主主义革命

全国Ⅱ卷 人民解放战争

全国Ⅲ卷 马克思主义在中国的传播

2018 全国Ⅰ卷 中共独立自主的外交政策

全国Ⅱ卷 政治权利的提高调动了农民革命积极性

全国Ⅲ卷 社会主义建设在探索中曲折发展

2017 全国Ⅰ卷 调动各阶层抗日的积极性

全国Ⅱ卷 国共力量对比变化趋势加强

全国Ⅲ卷 人民解放军捍卫了中国的主权

2016 全国Ⅰ卷 国民党一党专制独裁

全国Ⅱ卷 抗战胜利后国民政府在经济中主导地位加强

全国Ⅲ卷 国民政府前期民族工业的发展

2015 全国Ⅰ卷 国民政府对日持久作战的战略意图

全国Ⅱ卷 日本发动侵华战争的目的

2014 全国Ⅰ卷 大众传媒的发展

全国Ⅱ卷 要求其他各国对中国抗战的援助

2013 全国Ⅰ卷 中共中央仍然坚持以城市为中心的革命模式

全国Ⅱ卷 国民党中央维持农村原有的封建土地所有制

2012 全国卷 晚清中国民族工业的初步发展

一、学生版(真题+解析)

2021年题组

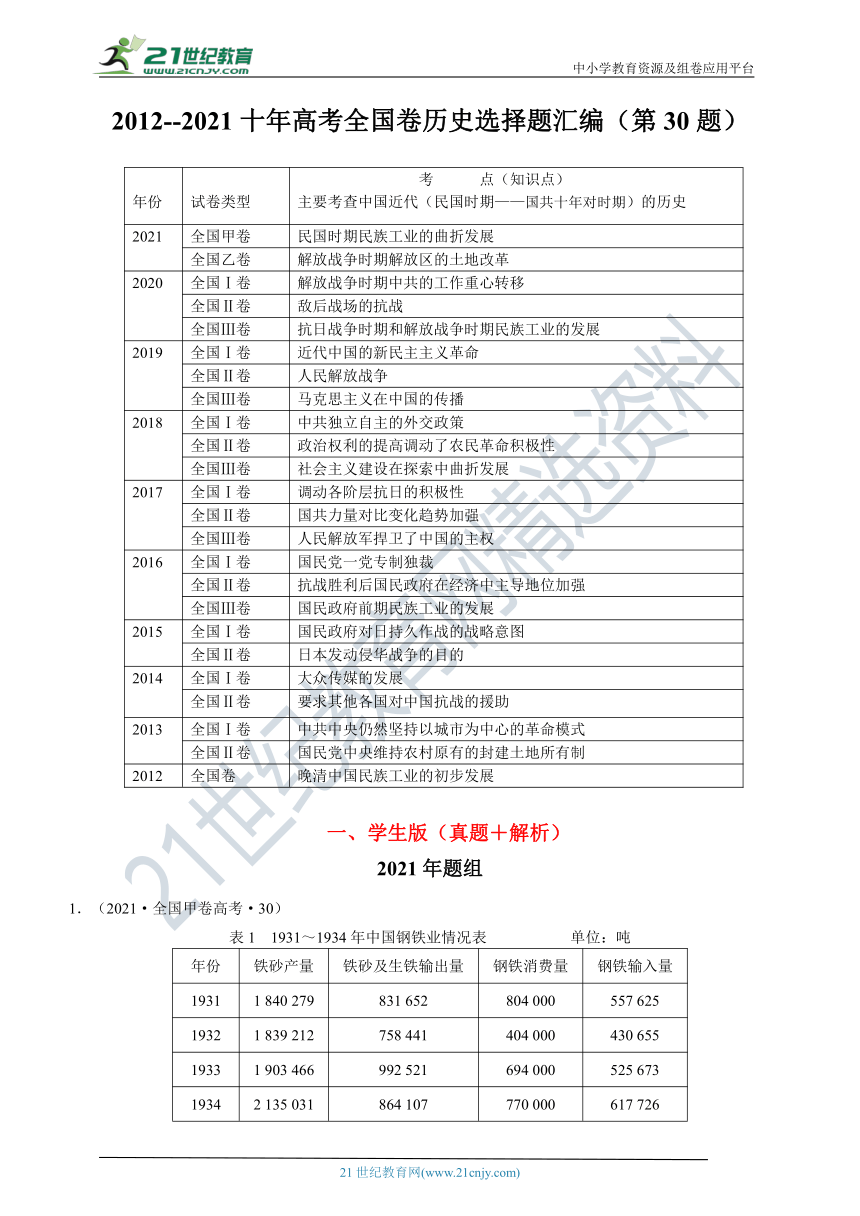

1.(2021·全国甲卷高考·30)

表1 1931~1934年中国钢铁业情况表 单位:吨

年份 铁砂产量 铁砂及生铁输出量 钢铁消费量 钢铁输入量

1931 1 840 279 831 652 804 000 557 625

1932 1 839 212 758 441 404 000 430 655

1933 1 903 466 992 521 694 000 525 673

1934 2 135 031 864 107 770 000 617 726

根据表1可知,当时

A.中国民族工业失去发展空间 B.民族企业规模日益萎缩

C.国民政府实业政策无甚成效 D.中国工业基础薄弱落后

2.(2021·全国乙卷高考·30)土改后,太行山区某农民要买一头驴,谈好价钱后,他表示要回家和妻子商量,理由是“我们村上好多人家都立下了新规矩,男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女人开支二升米以上要得到男人的同意”。这件事可以反映出,当时解放区

A.男尊女卑观念消亡 B.家庭成员经济地位发生变化

C.按劳分配得到实施 D.传统的社会伦理秩序被颠覆

2020年题组

1.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·30)1949年5月,中共中央发出指示:“只强调和资本家斗争,而不强调联合愿意和我们合作的资本家……这是一种实际上立即消灭资产阶级的倾向”“和党的方针政策是在根本上相违反的”。这一指示有利于当时( )

A.在经济领域实行公私合营 B.接管城市后生产的恢复发展

C.确立国营经济的主导地位 D.对新民主主义政策进行调整

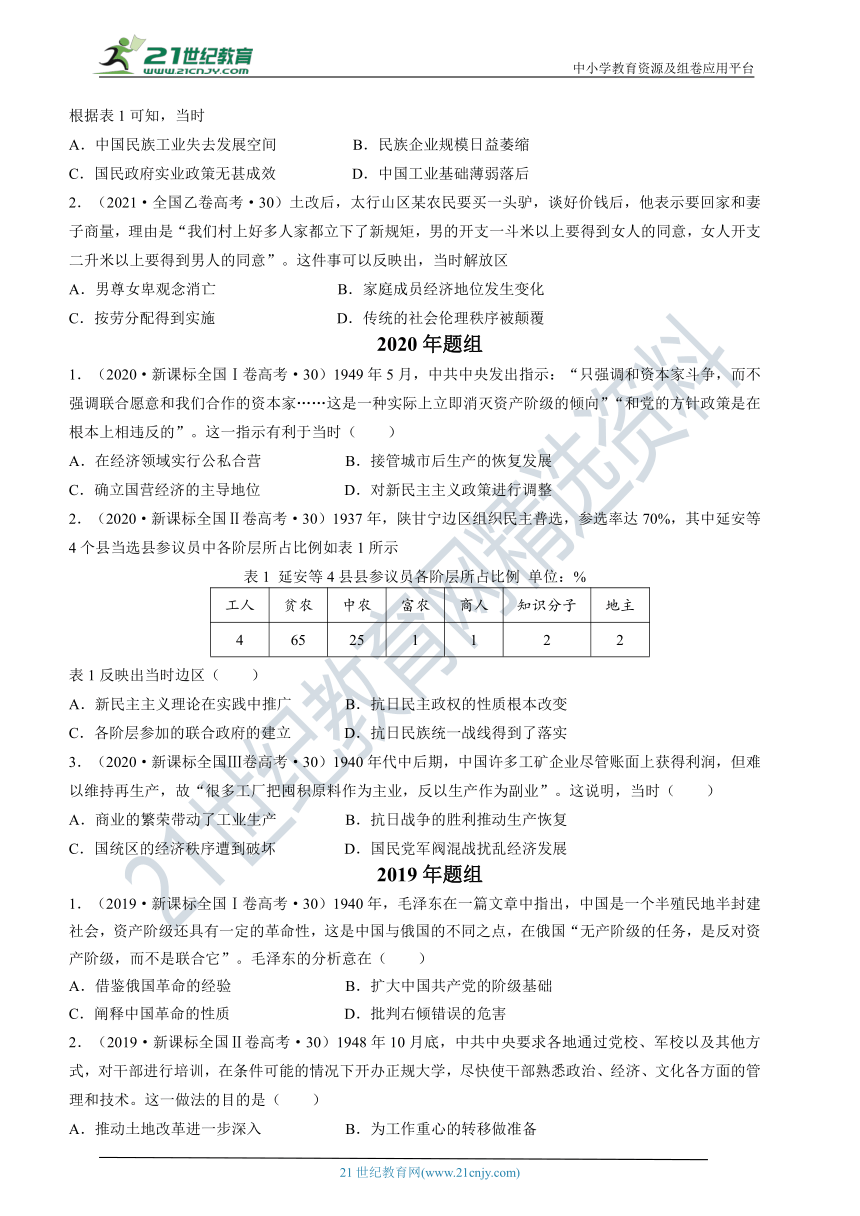

2.(2020·新课标全国Ⅱ卷高考·30)1937年,陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%,其中延安等4个县当选县参议员中各阶层所占比例如表1所示

表1 延安等4县县参议员各阶层所占比例 单位:%

工人 贫农 中农 富农 商人 知识分子 地主

4 65 25 1 1 2 2

表1反映出当时边区( )

A.新民主主义理论在实践中推广 B.抗日民主政权的性质根本改变

C.各阶层参加的联合政府的建立 D.抗日民族统一战线得到了落实

3.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·30)1940年代中后期,中国许多工矿企业尽管账面上获得利润,但难以维持再生产,故“很多工厂把囤积原料作为主业,反以生产作为副业”。这说明,当时( )

A.商业的繁荣带动了工业生产 B.抗日战争的胜利推动生产恢复

C.国统区的经济秩序遭到破坏 D.国民党军阀混战扰乱经济发展

2019年题组

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·30)1940年,毛泽东在一篇文章中指出,中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性,这是中国与俄国的不同之点,在俄国“无产阶级的任务,是反对资产阶级,而不是联合它”。毛泽东的分析意在( )

A.借鉴俄国革命的经验 B.扩大中国共产党的阶级基础

C.阐释中国革命的性质 D.批判右倾错误的危害

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·30)1948年10月底,中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术。这一做法的目的是( )

A.推动土地改革进一步深入 B.为工作重心的转移做准备

C.重视科学和文化以推进工业化建设 D.提高执政能力以发展社会主义生产

3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·30)20世纪30年代中期,《新中华》载文:“现在你随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人,问他中国经济性质如何,他就毫不犹豫地答复你:中国经济是半殖民地性半封建性经济。”这可以用来说明当时( )

A.知识界对中国社会性质的认识相同 B.官僚资本主义在中国迅速膨胀

C.经济理论问题引起民众的普遍关注 D.马克思主义思想方法得到传播

2018年题组

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·30)1948~1949年夏,英、法、美等国通过各自渠道同中国共产党接触,试探与将要成立的新政府建立某种形式的外交关系的可能性。中共中央考虑:不接受足以束缚手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认。这反映出( )

A.中国共产党奉行独立自主的外交政策 B.西方国家放弃了对国民党政权的支持

C.中国冲破了美国的外交孤立 D.新政府不急于获取国际支持

2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·30)美国记者曾生动地记述抗日根据地:“如果你遇见这样的农民——他的整个一生都被人欺凌、被人鞭笞、被人辱骂……你真正把他作为一个人来对待,征求他的意见,让他投票选举地方政府……让他自己决定是否减租减息。如果你做到了这一切,那么,这个农民就会变成一个具有奋斗目标的人。”这一记述表明,抗日根据地( )

A.农民的抗日热情得到激发 B.废除了封建土地制度

C.国民革命的任务得以实现 D.排除了国民党的影响

3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·30)1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时( )

A.法制建设开始迈向制度化 B.法制工作围绕组建新政权展开

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关 D.政治体制改革推动了依法治国的全面实行

2017年题组

1.(2017·新课标全国Ⅰ卷高考·30)陕甘宁边区政府在一份文件中讲到:“政府的各种政策,应当根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的根据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的有权利。”这一精神的贯彻( )

A.推动了土地革命的顺利开展 B.适应了民族战争新形势的需要

C.巩固了国民革命的社会基础 D.壮大了反抗国民党政府的力量

2.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·30)抗日战争胜利后,山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%;中共党员占总人口的1%左右,几乎村村有党员。这反映出( )

A.革命工作的重心开始转移 B.工农武装割据局面已经形成

C.统一战线范围进一步扩大 D.国共力量对比变化趋势加强

3.(2017·新课标全国Ⅲ卷高考·30)1949年,渡江战役即将发起时,英国军舰擅自闯入长江人民解放军防线。人民解放军奋起反击,毙伤英军百余人,并要求英、美、法等国的武装力量“迅速撤离中国的领水、领海、领土、领空”。人民解放军的这一行动( )

A.有利于巩固社会主义阵营 B.是对列强在华特权的否定

C.切断了西方国家对国民党的军事援助 D.反映出“另起炉灶”外交政策的确立

2016年题组

1.(2016·新课标全国Ⅰ卷文综·30)1943年8月,国民党颁布《抗战期间宣传名词正误表》,把“亲日派”“长征时代”“争取民主”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”,禁止刊载。这反映了国民党

A.努力缓和与其他党派的矛盾 B.竭力塑造战时政府的形象

C.与中共争夺抗战的领导权 D.力图维护一党专制的局面

2.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·30)抗战胜利后,国民政府将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司。政府高层解释称,商民在抗战之后,对于所接收之敌伪纱厂,“即便有人承购,事实上仍需由政府予以维持,等于仍由政府自行拨款接办,国库并不因出售纱厂而有大量之收入”。这反映了此时期( )

A.政府试图缓解民族工业困境 B.国家实行对轻纺工业的统制

C.民族资本主义工业开始衰落 D.政府在经济中主导地位加强

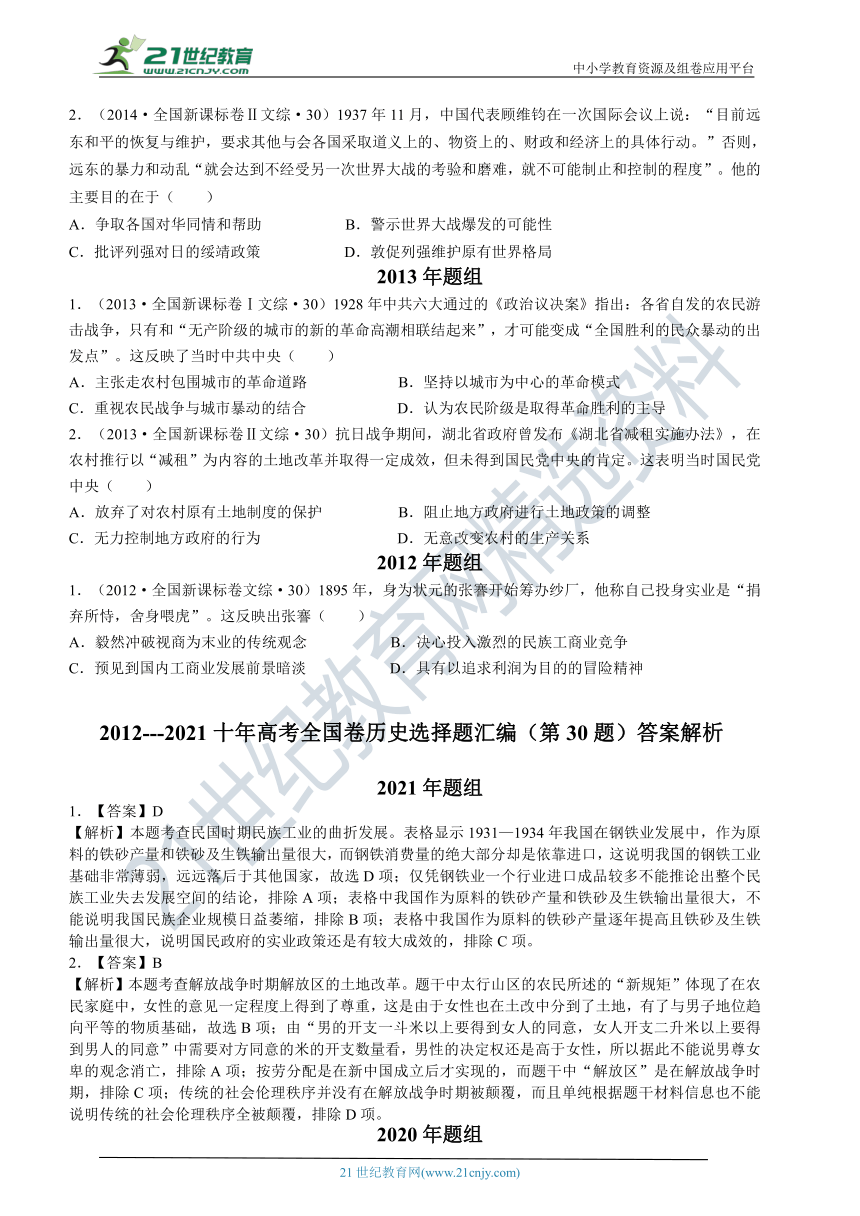

3.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·30)图4是1932年出产的一款火柴上的图案。据此可知,当时中国( )

A.民族火柴工业举步维艰 B.新的营销方式得到采用

C.开始兴起实业救国思潮 D.全国抗日救亡运动高涨

2015年题组

1.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·30)1933年到1937年上半年,国民政府军事委员会先后统筹完成了江宁、镇江、虎门、马尾、连云港等要塞区的建设,又大规模构筑了京沪、沪杭、豫北、晋北、绥东等侧重于城市和交通线防御的工事。它反映了国民政府( )

A.力图防范各地兴起的反蒋运动 B.对日持久防御作战的战略意图

C.全力“围剿”红军的企图 D.试图削弱各地军阀的实力

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·30)1938年,日本侵略者在北平设立“中国联合准备银行”,发行“联银券”,流通于平、津、鲁、豫等地;同时还发行了大量不具备货币性质的“军用票”,流通于市场。日本侵略者上述行径的目的是( )

A.扰乱国统区金融秩序 B.转嫁战争负担

C.封锁抗日根据地经济 D.强化物资管制

2014年题组

1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·30)20世纪20年代,上海成为中国电影的制作中心,当时上海放映的各种影片中,外国片与国产片比例约为2:1;而在北京和天津,这一比例高达5:1甚至6:1.上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的应是( )

A.外国电影的制作水平较高 B.京津民众对外来事物更具热情

C.中国电影拷贝流通税费重 D.上海民众的社会心态更为开放

2.(2014·全国新课标卷Ⅱ文综·30)1937年11月,中国代表顾维钧在一次国际会议上说:“目前远东和平的恢复与维护,要求其他与会各国采取道义上的、物资上的、财政和经济上的具体行动。”否则,远东的暴力和动乱“就会达到不经受另一次世界大战的考验和磨难,就不可能制止和控制的程度”。他的主要目的在于( )

A.争取各国对华同情和帮助 B.警示世界大战爆发的可能性

C.批评列强对日的绥靖政策 D.敦促列强维护原有世界格局

2013年题组

1.(2013·全国新课标卷Ⅰ文综·30)1928年中共六大通过的《政治议决案》指出:各省自发的农民游击战争,只有和“无产阶级的城市的新的革命高潮相联结起来”,才可能变成“全国胜利的民众暴动的出发点”。这反映了当时中共中央( )

A.主张走农村包围城市的革命道路 B.坚持以城市为中心的革命模式

C.重视农民战争与城市暴动的结合 D.认为农民阶级是取得革命胜利的主导

2.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·30)抗日战争期间,湖北省政府曾发布《湖北省减租实施办法》,在农村推行以“减租”为内容的土地改革并取得一定成效,但未得到国民党中央的肯定。这表明当时国民党中央( )

A.放弃了对农村原有土地制度的保护 B.阻止地方政府进行土地政策的调整

C.无力控制地方政府的行为 D.无意改变农村的生产关系

2012年题组

1.(2012·全国新课标卷文综·30)1895年,身为状元的张謇开始筹办纱厂,他称自己投身实业是“捐弃所恃,舍身喂虎”。这反映出张謇( )

A.毅然冲破视商为末业的传统观念 B.决心投入激烈的民族工商业竞争

C.预见到国内工商业发展前景暗淡 D.具有以追求利润为目的的冒险精神

2012---2021十年高考全国卷历史选择题汇编(第30题)答案解析

2021年题组

1.【答案】D

【解析】本题考查民国时期民族工业的曲折发展。表格显示1931—1934年我国在钢铁业发展中,作为原料的铁砂产量和铁砂及生铁输出量很大,而钢铁消费量的绝大部分却是依靠进口,这说明我国的钢铁工业基础非常薄弱,远远落后于其他国家,故选D项;仅凭钢铁业一个行业进口成品较多不能推论出整个民族工业失去发展空间的结论,排除A项;表格中我国作为原料的铁砂产量和铁砂及生铁输出量很大,不能说明我国民族企业规模日益萎缩,排除B项;表格中我国作为原料的铁砂产量逐年提高且铁砂及生铁输出量很大,说明国民政府的实业政策还是有较大成效的,排除C项。

2.【答案】B

【解析】本题考查解放战争时期解放区的土地改革。题干中太行山区的农民所述的“新规矩”体现了在农民家庭中,女性的意见一定程度上得到了尊重,这是由于女性也在土改中分到了土地,有了与男子地位趋向平等的物质基础,故选B项;由“男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女人开支二升米以上要得到男人的同意”中需要对方同意的米的开支数量看,男性的决定权还是高于女性,所以据此不能说男尊女卑的观念消亡,排除A项;按劳分配是在新中国成立后才实现的,而题干中“解放区”是在解放战争时期,排除C项;传统的社会伦理秩序并没有在解放战争时期被颠覆,而且单纯根据题干材料信息也不能说明传统的社会伦理秩序全被颠覆,排除D项。

2020年题组

1.【答案】B

【考点】解放战争;

【解析】本题考查解放战争时期中共的工作重心转移。1949年5月中共的工作重心逐渐向城市转移,材料中共中央的指示强调“联合愿意和我们合作的资本家”,目的是接管城市后利用资本家恢复发展生产,故选B项; 1953—1956年三大改造时期对资本主义工商业采取公私合营的形式,不符合时间限制,排除A项;材料强调国营经济与资本主义工商业合作,并非确立国营经济的主导地位,排除C 项;利用私人资本主义恢复发展生产,属于新民主主义的政策,并没有进行调整,排除D项。

2.【答案】D

【解析】本题考查敌后战场的抗战。由材料信息“1937年陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%”,涉及工人、农民、商人、知识分子、地主等多个阶层,结合时间信息可知民族矛盾加深,国共两党合作抗日,民主政权落实了抗日民族统一战线组织,故选D项;新民主主义理论提出于1940年,排除A项;抗日民主政权是抗日战争时期中国共产党在抗日根据地建立的抗日民族统一战线政权,是以工人阶级为领导,工农联盟为基础,团结一切赞成抗日的民主人士,对汉奸和反动派实行专政,是新民主主义革命的人民民主专政,“根本改变”不符合史实,排除B项;1945年4月毛泽东发表《论联合政府》,抗日战争胜利后,中国并未建立联合政府,排除C项。

3.【答案】C

【解析】本题考查抗日战争时期和解放战争时期民族工业的发展。据材料“尽管账面上获得利润,但难以维持再生产”和“把囤积原料作为主业,反以生产作为副业”表明经济出现不正常现象,结合所学1940年代中后期正值抗战胜利后,当时官僚资本主义膨胀,外国资本主义入侵,加上国民政府发动内战,大肆征敛,滥发纸币得出国统区的经济秩序遭到破坏,故选C项;材料“把囤积原料作为主业,反以生产作为副业”说明工业生产减缓且材料未反应商业的繁荣,排除A项;据材料“难以维持再生产”说明生产减缓不是恢复,排除B项;材料主要提及1940年代中后期,主要是抗战胜利后国共内战,不是国民党军阀混战时期,排除D项。

2019年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查近代中国的新民主主义革命。材料“中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性”说明毛泽东意在强调中国革命是反帝反封建的民主主义革命,故选 C项;材料“中国与俄国的不同之点”可见其意不在借鉴俄国经验,排除A项;中国共产党的阶级基础是无产阶级不是资产阶级,排除B项;材料“这是中国与俄国的不同之点,在俄国‘无产阶级的任务,是反对资产阶级,而不是联合它’”说明主张联合资产阶级,批判左倾不是右倾,排除 D项。

2.【答案】B

【解析】本题考查人民解放战争。由材料“1948年10月底”、“尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术”可知在敌我力量发生重大变化,战略决战之际,通过人才培养做好工作重心转移,统治全国的准备,故选B项;土地改革关注的是农民,而材料强调的是干部群体,排除A项;1948年正值解放战争时期,重视科技推动工业化建设是新中国成立后的举措,排除C项;1948年的国共阶级矛盾为社会的主要矛盾,提高执政能力发展社会主义生产是新中国成立后的目的,排除D项。

3.【答案】D

【解析】本题考查马克思主义在中国的传播。“半殖民地性半封建性经济”是用马克思主义研究中国近代社会性质的专用称谓,“随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人”可见具有普遍性,故选D项;“你随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人”可见不一定特指知识界,排除A项;“中国经济是半殖民地性半封建性经济”与官僚资本主义的发展没有必然联系,排除B项;“中国经济性质如何”不涉及经济理念的概念,排除C项。

2018年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查中共独立自主的外交政策。根据“不接受足以束缚手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认”可知中共不以束缚手脚的条件来换取西方国家的承认,体现了独立自主的外交政策,故A项正确;材料只是提及西方国家与中共接触,并没有提及国民党,且此时解放战争尚未结束,以美国为首的西方国家从“冷战”角度考虑并未放弃对国民党政权的支持,故B项错误;美国对中国进行外交孤立是在新中国成立后,新中国在建国后的一年里就同苏联等17个国家建交,冲破了美国的外交孤立,与材料时间不符,故C项错误;是积极争取还是不急于获取国际支持,主动权都在中共中央手中,新政府不急于获取国际支持正是中共奉行独立自主外交政策的体现,故D项错误。

2.【答案】A

【解析】本题考查政治权利的提高调动了农民革命积极性。由材料“他的整个一生都被人欺凌、被人鞭笞、被人辱骂”、“把他作为一个人来对待,征求他的意见,让他投票选举地方政府”、“这个农民就会变成一个具有奋斗目标的人”可知政治权利的提高调动了农民革命积极性,故A项正确;解放战争时期《中国土地法大纲》废除封建土地制度,抗日战争时期实行地主减租减息,农民交租交息,且材料强调的是抗日战争时期农民的民主权利而非土地制度,故B项错误;国民革命的任务是反帝反封建,“得以实现”的表述不符合史实,故C项错误;材料强调的是抗日根据地农民的民主权利而非国民党的影响,故D项错误。

3.【答案】C

【解析】本题考查社会主义建设在探索中曲折发展。法制建设开始迈向制度化出现在十一届三中全会后,不符合时间限制,故A项错误;1949年组建新政权的任务已经完成,不符合时间限制,故B项错误;1956年随着三大改造的完成,社会主义制度在中国确立,国内主要矛盾转变为先进社会制度与落后生产力的矛盾,材料法制建设推动经济建设,与国内主要矛盾的变化密切相关,故C项正确;十一届三中全会后,依法治国才的全面实行,材料与政治体制改革无关,故D项错误。

2017年题组

1.【答案】B

【解析】本题考查调动各阶层抗日的积极性。陕甘宁边区政府成立于抗战全面爆发后的1937年9月,土地革命的开展是在国共的十年对峙时期,时间上与材料不符,故A项错误;依据材料“根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的根据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的有权利”可知,该政策的主要目的是调动各阶层抗日的积极性,因而适应了抗日战争新形势的需要,故B项正确;国民革命的时间是1924—1927年,时间上与材料不符,故C项错误;陕甘宁边区政府的主要任务是抗日,当时处于国共合作时期,不可能反抗国民党政府,故D项错误。

2.【答案】D

【解析】本题考查国共力量对比变化趋势加强。据材料“山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%”可知,抗日战争胜利后,革命工作的重心仍在农村,故A项错误;工农武装割据局面的形成是在大革命失败后的国共十年对峙时期,故B项错误;材料主要强调中共党员比例的变化,跟统一战线范围无关,而且在抗日战争胜利后,蒋介石坚持在美国的支持下,阴谋发动内战,妄图消灭中国共产党,统一战线遭到破坏,故C项错误;据材料“山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%”可知,抗日战争胜利后,共产党力量在农村得到迅速发展,国共力量对比变化趋势加强,故D项正确。

3.【答案】B

【考点】解放战争;第25课 人民解放战争

【解析】本题考查人民解放军捍卫了中国的主权。渡江战役时期,新中国尚未成立,还不是社会主义阵营的成员,故A项错误;人民解放军的这一行动捍卫了中国的领水、领海、领土、领空主权,否定了列强在华特权,故B项正确;这一行动只是使列强退出长江流域,西方国家还可以通过东南沿海等地援助国民党,故C项错误;“另起炉灶”是新中国成立之后的外交政策,此时新中国尚未成立,故D项错误。

2016年题组

1.【答案】D

【解析】本题考查国民党一党专制独裁。国民党颁布《抗战期间宣传名词正误表》,此举抹杀了其他党派对抗战的贡献,而不是缓和与其他党派的矛盾,故A项错误;从题干中“亲日派”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”可看出国民党压制其他党派,并不能塑造战时政府的形象,而是损坏其团结抗日的形象,故B项错误;国民党把“国共合作”作为“谬误名词”,可知其否认国共合作,但并没有涉及抗战的领导权问题,故C项错误;从题干中“亲日派”“争取民主”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”可看出国民党压制其他党派,反对与其他党派民主协商,以维护国民党一党专制独裁,故D项正确。

2.【答案】D

【解析】本题考查抗战胜利后国民政府在经济中主导地位加强。题干材料中说的是国民政府将“日伪纺织企业”合并,成立“国有的中纺公司”,与民族企业的发展无关,故A项错误;题干材料中国民政府“将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司”,并未涉及对民族资本主义等轻纺工业的政策,故B项错误;民族资本主义工业开始衰落是在抗日战争时期,国民党官僚阶层却借抗战控制经济命脉,压榨民族企业,民族资本日益萎缩,故C项错误;依据材料“抗战胜利后,国民政府将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司”“即便有人承购,事实上仍需由政府予以维持,等于仍由政府自行拨款接办”可知,政府在经济中主导地位加强,故D项正确。

3.【答案】D

【解析】本题考查国民政府前期民族工业的发展。结合所学可知1927—1936年民族资本主义发展较快,图案上也没有体现火柴工业举步维艰的信息,故A项错误;辛亥革命以来的提倡国货运动就已经采用了这种营销方式,因此不是新的营销方式,故B项错误;甲午战争后实业救国思潮开始兴起,与题干时间不符,故C项错误;根据材料时间“1932年”可知此时九一八事变已经发生,再结合图案“抗敌”、“挽回利权”等文字可知是反对日本侵占我国东北三省,因而推动全国抗日救亡运动高涨,故D项正确。

2015年题组

1.【答案】B

【解析】本题考查国民政府对日持久作战的战略意图。国民政府布置的防御工事主要侧重于战略要地和重要城市以及交通线,与防范各地兴起的反蒋运动不符合,故A项错误;1933—1937年间,随着中日民族矛盾的不断上升,国民政府的战略部署实质上反映出,其对日持久作战的战略意图,故B项正确;国民政府“围剿”红军的区域集中在南方,与豫北、晋北、绥东等城市无关,故C项错误;沪杭是国民政府统治的中心区域,加强此地的防御工事,与削弱各地军阀的实力无关,故D项错误。

2.【答案】B

【解析】本题考查日本发动侵华战争的目的。抗日战争爆发后平、津、鲁、豫等地相继被日军占领,“国统区”与史实不符,故A项错误;日本发动侵华战争的目的是为转嫁国内经济危机,实行的侵华政策是以战养战,故可知其发行“联银券”、“军用票”是为获得中国的物资维持战争,故B项正确;流通“联银券”、“军用票”的地区是敌占区,故C项错误;材料体现的是流通的货币,没有体现对物资的管理,故D项错误。

2014年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查大众传媒的发展。外国电影的制作水平较高,不能解释上海国产电影比例较高的现象,故A项错误;上海是开埠通商最早的地方之一,B项表述明显不符合史实,故B项错误;题干的意思是在上海,国产电影放映的比例远远高于北京和天津,再结合题干“上海成为中国电影的制作中心”的信息,这说明中国电影拷贝流通税费重,故C项正确;上海民众的社会心态更为开放无法解释外国电影比例低于北京和天津,故D项错误。

2.【答案】A

【解析】本题考查要求其他各国对中国抗战的援助。结合时间可知是在1937年抗日战争爆发后,解读题意可知顾维钧的目的是要求其他各国的对中国的援助,故A项正确;从题干的“否则”可知,顾维钧提到的“另一次世界大战”是在各国不援助中国的情况下出现的,不能体现“警示”的目的,故B项错误;绥靖政策侧重于对法西斯国家的纵容和默许,题干没有体现,故C项错误;维护原有世界格局与题意不符,故D项错误。

2013年题组

1.【答案】B

【解析】本题考查。结合1928年这一时间信息,并提炼材料有效信息,当时中共六大认为,各省自发的农民游击战争,不足以变成“全国胜利的民众暴动的出发点”,必须要联结““无产阶级的城市的新的革命高潮”。这充分反映了当时中共中央仍然坚持以城市为中心的革命模式。选择B项。其他三项均对材料理解片面。

2.【答案】D

【解析】本题考查国民党中央维持农村原有的封建土地所有制。注意时间信息为抗日战争期间,中日民族矛盾成为当时的主要矛盾,材料中湖北省政府推行“减租”为内容的土地改革没有得到国民党中央的认可,这说明在民族利益和阶级利益的权衡中国民党中央选择了维持农村原有的封建土地所有制,A项表述错误,D项符合题意。并结合材料中湖北省土地改革取得一定成效,排除B项和C项。

2012年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查晚清中国民族工业的初步发展。从时间信息与张謇的状元身份入手,理解“捐弃所恃,舍身喂虎”的含义。B、C、D三项题干无从反映。

二、教师版(真题后附解析)

2021年题组

1.(2021·全国甲卷高考·30)

表1 1931~1934年中国钢铁业情况表 单位:吨

年份 铁砂产量 铁砂及生铁输出量 钢铁消费量 钢铁输入量

1931 1 840 279 831 652 804 000 557 625

1932 1 839 212 758 441 404 000 430 655

1933 1 903 466 992 521 694 000 525 673

1934 2 135 031 864 107 770 000 617 726

根据表1可知,当时

A.中国民族工业失去发展空间 B.民族企业规模日益萎缩

C.国民政府实业政策无甚成效 D.中国工业基础薄弱落后

1.【答案】D

【解析】本题考查民国时期民族工业的曲折发展。表格显示1931—1934年我国在钢铁业发展中,作为原料的铁砂产量和铁砂及生铁输出量很大,而钢铁消费量的绝大部分却是依靠进口,这说明我国的钢铁工业基础非常薄弱,远远落后于其他国家,故选D项;仅凭钢铁业一个行业进口成品较多不能推论出整个民族工业失去发展空间的结论,排除A项;表格中我国作为原料的铁砂产量和铁砂及生铁输出量很大,不能说明我国民族企业规模日益萎缩,排除B项;表格中我国作为原料的铁砂产量逐年提高且铁砂及生铁输出量很大,说明国民政府的实业政策还是有较大成效的,排除C项。

2.(2021·全国乙卷高考·30)土改后,太行山区某农民要买一头驴,谈好价钱后,他表示要回家和妻子商量,理由是“我们村上好多人家都立下了新规矩,男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女人开支二升米以上要得到男人的同意”。这件事可以反映出,当时解放区

A.男尊女卑观念消亡 B.家庭成员经济地位发生变化

C.按劳分配得到实施 D.传统的社会伦理秩序被颠覆

2.【答案】B

【解析】本题考查解放战争时期解放区的土地改革。题干中太行山区的农民所述的“新规矩”体现了在农民家庭中,女性的意见一定程度上得到了尊重,这是由于女性也在土改中分到了土地,有了与男子地位趋向平等的物质基础,故选B项;由“男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女人开支二升米以上要得到男人的同意”中需要对方同意的米的开支数量看,男性的决定权还是高于女性,所以据此不能说男尊女卑的观念消亡,排除A项;按劳分配是在新中国成立后才实现的,而题干中“解放区”是在解放战争时期,排除C项;传统的社会伦理秩序并没有在解放战争时期被颠覆,而且单纯根据题干材料信息也不能说明传统的社会伦理秩序全被颠覆,排除D项。

2020年题组

1.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·30)1949年5月,中共中央发出指示:“只强调和资本家斗争,而不强调联合愿意和我们合作的资本家……这是一种实际上立即消灭资产阶级的倾向”“和党的方针政策是在根本上相违反的”。这一指示有利于当时( )

A.在经济领域实行公私合营 B.接管城市后生产的恢复发展

C.确立国营经济的主导地位 D.对新民主主义政策进行调整

1.【答案】B

【解析】本题考查解放战争时期中共的工作重心转移。1949年5月中共的工作重心逐渐向城市转移,材料中共中央的指示强调“联合愿意和我们合作的资本家”,目的是接管城市后利用资本家恢复发展生产,故选B项; 1953—1956年三大改造时期对资本主义工商业采取公私合营的形式,不符合时间限制,排除A项;材料强调国营经济与资本主义工商业合作,并非确立国营经济的主导地位,排除C 项;利用私人资本主义恢复发展生产,属于新民主主义的政策,并没有进行调整,排除D项。

2.(2020·新课标全国Ⅱ卷高考·30)1937年,陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%,其中延安等4个县当选县参议员中各阶层所占比例如表1所示

表1 延安等4县县参议员各阶层所占比例 单位:%

工人 贫农 中农 富农 商人 知识分子 地主

4 65 25 1 1 2 2

表1反映出当时边区( )

A.新民主主义理论在实践中推广 B.抗日民主政权的性质根本改变

C.各阶层参加的联合政府的建立 D.抗日民族统一战线得到了落实

2.【答案】D

【解析】本题考查敌后战场的抗战。由材料信息“1937年陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%”,涉及工人、农民、商人、知识分子、地主等多个阶层,结合时间信息可知民族矛盾加深,国共两党合作抗日,民主政权落实了抗日民族统一战线组织,故选D项;新民主主义理论提出于1940年,排除A项;抗日民主政权是抗日战争时期中国共产党在抗日根据地建立的抗日民族统一战线政权,是以工人阶级为领导,工农联盟为基础,团结一切赞成抗日的民主人士,对汉奸和反动派实行专政,是新民主主义革命的人民民主专政,“根本改变”不符合史实,排除B项;1945年4月毛泽东发表《论联合政府》,抗日战争胜利后,中国并未建立联合政府,排除C项。

3.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·30)1940年代中后期,中国许多工矿企业尽管账面上获得利润,但难以维持再生产,故“很多工厂把囤积原料作为主业,反以生产作为副业”。这说明,当时( )

A.商业的繁荣带动了工业生产 B.抗日战争的胜利推动生产恢复

C.国统区的经济秩序遭到破坏 D.国民党军阀混战扰乱经济发展

3.【答案】C

【解析】本题考查抗日战争时期和解放战争时期民族工业的发展。据材料“尽管账面上获得利润,但难以维持再生产”和“把囤积原料作为主业,反以生产作为副业”表明经济出现不正常现象,结合所学1940年代中后期正值抗战胜利后,当时官僚资本主义膨胀,外国资本主义入侵,加上国民政府发动内战,大肆征敛,滥发纸币得出国统区的经济秩序遭到破坏,故选C项;材料“把囤积原料作为主业,反以生产作为副业”说明工业生产减缓且材料未反应商业的繁荣,排除A项;据材料“难以维持再生产”说明生产减缓不是恢复,排除B项;材料主要提及1940年代中后期,主要是抗战胜利后国共内战,不是国民党军阀混战时期,排除D项。

2019年题组

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·30)1940年,毛泽东在一篇文章中指出,中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性,这是中国与俄国的不同之点,在俄国“无产阶级的任务,是反对资产阶级,而不是联合它”。毛泽东的分析意在( )

A.借鉴俄国革命的经验 B.扩大中国共产党的阶级基础

C.阐释中国革命的性质 D.批判右倾错误的危害

1.【答案】C

【解析】本题考查近代中国的新民主主义革命。材料“中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性”说明毛泽东意在强调中国革命是反帝反封建的民主主义革命,故选 C项;材料“中国与俄国的不同之点”可见其意不在借鉴俄国经验,排除A项;中国共产党的阶级基础是无产阶级不是资产阶级,排除B项;材料“这是中国与俄国的不同之点,在俄国‘无产阶级的任务,是反对资产阶级,而不是联合它’”说明主张联合资产阶级,批判左倾不是右倾,排除 D项。

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·30)1948年10月底,中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术。这一做法的目的是( )

A.推动土地改革进一步深入 B.为工作重心的转移做准备

C.重视科学和文化以推进工业化建设 D.提高执政能力以发展社会主义生产

2.【答案】B

【解析】本题考查人民解放战争。由材料“1948年10月底”、“尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术”可知在敌我力量发生重大变化,战略决战之际,通过人才培养做好工作重心转移,统治全国的准备,故选B项;土地改革关注的是农民,而材料强调的是干部群体,排除A项;1948年正值解放战争时期,重视科技推动工业化建设是新中国成立后的举措,排除C项;1948年的国共阶级矛盾为社会的主要矛盾,提高执政能力发展社会主义生产是新中国成立后的目的,排除D项。

3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·30)20世纪30年代中期,《新中华》载文:“现在你随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人,问他中国经济性质如何,他就毫不犹豫地答复你:中国经济是半殖民地性半封建性经济。”这可以用来说明当时( )

A.知识界对中国社会性质的认识相同 B.官僚资本主义在中国迅速膨胀

C.经济理论问题引起民众的普遍关注 D.马克思主义思想方法得到传播

3.【答案】D

【解析】本题考查马克思主义在中国的传播。“半殖民地性半封建性经济”是用马克思主义研究中国近代社会性质的专用称谓,“随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人”可见具有普遍性,故选D项;“你随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人”可见不一定特指知识界,排除A项;“中国经济是半殖民地性半封建性经济”与官僚资本主义的发展没有必然联系,排除B项;“中国经济性质如何”不涉及经济理念的概念,排除C项。

2018年题组

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·30)1948~1949年夏,英、法、美等国通过各自渠道同中国共产党接触,试探与将要成立的新政府建立某种形式的外交关系的可能性。中共中央考虑:不接受足以束缚手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认。这反映出( )

A.中国共产党奉行独立自主的外交政策 B.西方国家放弃了对国民党政权的支持

C.中国冲破了美国的外交孤立 D.新政府不急于获取国际支持

1.【答案】A

【解析】本题考查中共独立自主的外交政策。根据“不接受足以束缚手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认”可知中共不以束缚手脚的条件来换取西方国家的承认,体现了独立自主的外交政策,故A项正确;材料只是提及西方国家与中共接触,并没有提及国民党,且此时解放战争尚未结束,以美国为首的西方国家从“冷战”角度考虑并未放弃对国民党政权的支持,故B项错误;美国对中国进行外交孤立是在新中国成立后,新中国在建国后的一年里就同苏联等17个国家建交,冲破了美国的外交孤立,与材料时间不符,故C项错误;是积极争取还是不急于获取国际支持,主动权都在中共中央手中,新政府不急于获取国际支持正是中共奉行独立自主外交政策的体现,故D项错误。

2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·30)美国记者曾生动地记述抗日根据地:“如果你遇见这样的农民——他的整个一生都被人欺凌、被人鞭笞、被人辱骂……你真正把他作为一个人来对待,征求他的意见,让他投票选举地方政府……让他自己决定是否减租减息。如果你做到了这一切,那么,这个农民就会变成一个具有奋斗目标的人。”这一记述表明,抗日根据地( )

A.农民的抗日热情得到激发 B.废除了封建土地制度

C.国民革命的任务得以实现 D.排除了国民党的影响

2.【答案】A

【解析】本题考查政治权利的提高调动了农民革命积极性。由材料“他的整个一生都被人欺凌、被人鞭笞、被人辱骂”、“把他作为一个人来对待,征求他的意见,让他投票选举地方政府”、“这个农民就会变成一个具有奋斗目标的人”可知政治权利的提高调动了农民革命积极性,故A项正确;解放战争时期《中国土地法大纲》废除封建土地制度,抗日战争时期实行地主减租减息,农民交租交息,且材料强调的是抗日战争时期农民的民主权利而非土地制度,故B项错误;国民革命的任务是反帝反封建,“得以实现”的表述不符合史实,故C项错误;材料强调的是抗日根据地农民的民主权利而非国民党的影响,故D项错误。

3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·30)1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时( )

A.法制建设开始迈向制度化 B.法制工作围绕组建新政权展开

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关 D.政治体制改革推动了依法治国的全面实行

3.【答案】C

【解析】本题考查社会主义建设在探索中曲折发展。法制建设开始迈向制度化出现在十一届三中全会后,不符合时间限制,故A项错误;1949年组建新政权的任务已经完成,不符合时间限制,故B项错误;1956年随着三大改造的完成,社会主义制度在中国确立,国内主要矛盾转变为先进社会制度与落后生产力的矛盾,材料法制建设推动经济建设,与国内主要矛盾的变化密切相关,故C项正确;十一届三中全会后,依法治国才的全面实行,材料与政治体制改革无关,故D项错误。

2017年题组

1.(2017·新课标全国Ⅰ卷高考·30)陕甘宁边区政府在一份文件中讲到:“政府的各种政策,应当根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的根据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的有权利。”这一精神的贯彻( )

A.推动了土地革命的顺利开展 B.适应了民族战争新形势的需要

C.巩固了国民革命的社会基础 D.壮大了反抗国民党政府的力量

1.【答案】B

【解析】本题考查调动各阶层抗日的积极性。陕甘宁边区政府成立于抗战全面爆发后的1937年9月,土地革命的开展是在国共的十年对峙时期,时间上与材料不符,故A项错误;依据材料“根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的根据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的有权利”可知,该政策的主要目的是调动各阶层抗日的积极性,因而适应了抗日战争新形势的需要,故B项正确;国民革命的时间是1924—1927年,时间上与材料不符,故C项错误;陕甘宁边区政府的主要任务是抗日,当时处于国共合作时期,不可能反抗国民党政府,故D项错误。

2.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·30)抗日战争胜利后,山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%;中共党员占总人口的1%左右,几乎村村有党员。这反映出( )

A.革命工作的重心开始转移 B.工农武装割据局面已经形成

C.统一战线范围进一步扩大 D.国共力量对比变化趋势加强

2.【答案】D

【解析】本题考查国共力量对比变化趋势加强。据材料“山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%”可知,抗日战争胜利后,革命工作的重心仍在农村,故A项错误;工农武装割据局面的形成是在大革命失败后的国共十年对峙时期,故B项错误;材料主要强调中共党员比例的变化,跟统一战线范围无关,而且在抗日战争胜利后,蒋介石坚持在美国的支持下,阴谋发动内战,妄图消灭中国共产党,统一战线遭到破坏,故C项错误;据材料“山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%”可知,抗日战争胜利后,共产党力量在农村得到迅速发展,国共力量对比变化趋势加强,故D项正确。

3.(2017·新课标全国Ⅲ卷高考·30)1949年,渡江战役即将发起时,英国军舰擅自闯入长江人民解放军防线。人民解放军奋起反击,毙伤英军百余人,并要求英、美、法等国的武装力量“迅速撤离中国的领水、领海、领土、领空”。人民解放军的这一行动( )

A.有利于巩固社会主义阵营 B.是对列强在华特权的否定

C.切断了西方国家对国民党的军事援助 D.反映出“另起炉灶”外交政策的确立

3.【答案】B

【解析】本题考查人民解放军捍卫了中国的主权。渡江战役时期,新中国尚未成立,还不是社会主义阵营的成员,故A项错误;人民解放军的这一行动捍卫了中国的领水、领海、领土、领空主权,否定了列强在华特权,故B项正确;这一行动只是使列强退出长江流域,西方国家还可以通过东南沿海等地援助国民党,故C项错误;“另起炉灶”是新中国成立之后的外交政策,此时新中国尚未成立,故D项错误。

2016年题组

1.(2016·新课标全国Ⅰ卷文综·30)1943年8月,国民党颁布《抗战期间宣传名词正误表》,把“亲日派”“长征时代”“争取民主”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”,禁止刊载。这反映了国民党

A.努力缓和与其他党派的矛盾 B.竭力塑造战时政府的形象

C.与中共争夺抗战的领导权 D.力图维护一党专制的局面

1.【答案】D

【解析】本题考查国民党一党专制独裁。国民党颁布《抗战期间宣传名词正误表》,此举抹杀了其他党派对抗战的贡献,而不是缓和与其他党派的矛盾,故A项错误;从题干中“亲日派”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”可看出国民党压制其他党派,并不能塑造战时政府的形象,而是损坏其团结抗日的形象,故B项错误;国民党把“国共合作”作为“谬误名词”,可知其否认国共合作,但并没有涉及抗战的领导权问题,故C项错误;从题干中“亲日派”“争取民主”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”可看出国民党压制其他党派,反对与其他党派民主协商,以维护国民党一党专制独裁,故D项正确。

2.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·30)抗战胜利后,国民政府将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司。政府高层解释称,商民在抗战之后,对于所接收之敌伪纱厂,“即便有人承购,事实上仍需由政府予以维持,等于仍由政府自行拨款接办,国库并不因出售纱厂而有大量之收入”。这反映了此时期( )

A.政府试图缓解民族工业困境 B.国家实行对轻纺工业的统制

C.民族资本主义工业开始衰落 D.政府在经济中主导地位加强

2.【答案】D

【解析】本题考查抗战胜利后国民政府在经济中主导地位加强。题干材料中说的是国民政府将“日伪纺织企业”合并,成立“国有的中纺公司”,与民族企业的发展无关,故A项错误;题干材料中国民政府“将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司”,并未涉及对民族资本主义等轻纺工业的政策,故B项错误;民族资本主义工业开始衰落是在抗日战争时期,国民党官僚阶层却借抗战控制经济命脉,压榨民族企业,民族资本日益萎缩,故C项错误;依据材料“抗战胜利后,国民政府将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司”“即便有人承购,事实上仍需由政府予以维持,等于仍由政府自行拨款接办”可知,政府在经济中主导地位加强,故D项正确。

3.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·30)图4是1932年出产的一款火柴上的图案。据此可知,当时中国( )

A.民族火柴工业举步维艰 B.新的营销方式得到采用

C.开始兴起实业救国思潮 D.全国抗日救亡运动高涨

3.【答案】D

【解析】本题考查国民政府前期民族工业的发展。结合所学可知1927—1936年民族资本主义发展较快,图案上也没有体现火柴工业举步维艰的信息,故A项错误;辛亥革命以来的提倡国货运动就已经采用了这种营销方式,因此不是新的营销方式,故B项错误;甲午战争后实业救国思潮开始兴起,与题干时间不符,故C项错误;根据材料时间“1932年”可知此时九一八事变已经发生,再结合图案“抗敌”、“挽回利权”等文字可知是反对日本侵占我国东北三省,因而推动全国抗日救亡运动高涨,故D项正确。

2015年题组

1.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·30)1933年到1937年上半年,国民政府军事委员会先后统筹完成了江宁、镇江、虎门、马尾、连云港等要塞区的建设,又大规模构筑了京沪、沪杭、豫北、晋北、绥东等侧重于城市和交通线防御的工事。它反映了国民政府( )

A.力图防范各地兴起的反蒋运动 B.对日持久防御作战的战略意图

C.全力“围剿”红军的企图 D.试图削弱各地军阀的实力

1.【答案】B

【解析】本题考查国民政府对日持久作战的战略意图。国民政府布置的防御工事主要侧重于战略要地和重要城市以及交通线,与防范各地兴起的反蒋运动不符合,故A项错误;1933—1937年间,随着中日民族矛盾的不断上升,国民政府的战略部署实质上反映出,其对日持久作战的战略意图,故B项正确;国民政府“围剿”红军的区域集中在南方,与豫北、晋北、绥东等城市无关,故C项错误;沪杭是国民政府统治的中心区域,加强此地的防御工事,与削弱各地军阀的实力无关,故D项错误。

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·30)1938年,日本侵略者在北平设立“中国联合准备银行”,发行“联银券”,流通于平、津、鲁、豫等地;同时还发行了大量不具备货币性质的“军用票”,流通于市场。日本侵略者上述行径的目的是( )

A.扰乱国统区金融秩序 B.转嫁战争负担

C.封锁抗日根据地经济 D.强化物资管制

2.【答案】B

【解析】本题考查日本发动侵华战争的目的。抗日战争爆发后平、津、鲁、豫等地相继被日军占领,“国统区”与史实不符,故A项错误;日本发动侵华战争的目的是为转嫁国内经济危机,实行的侵华政策是以战养战,故可知其发行“联银券”、“军用票”是为获得中国的物资维持战争,故B项正确;流通“联银券”、“军用票”的地区是敌占区,故C项错误;材料体现的是流通的货币,没有体现对物资的管理,故D项错误。

2014年题组

1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·30)20世纪20年代,上海成为中国电影的制作中心,当时上海放映的各种影片中,外国片与国产片比例约为2:1;而在北京和天津,这一比例高达5:1甚至6:1.上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的应是( )

A.外国电影的制作水平较高 B.京津民众对外来事物更具热情

C.中国电影拷贝流通税费重 D.上海民众的社会心态更为开放

1.【答案】C

【解析】本题考查大众传媒的发展。外国电影的制作水平较高,不能解释上海国产电影比例较高的现象,故A项错误;上海是开埠通商最早的地方之一,B项表述明显不符合史实,故B项错误;题干的意思是在上海,国产电影放映的比例远远高于北京和天津,再结合题干“上海成为中国电影的制作中心”的信息,这说明中国电影拷贝流通税费重,故C项正确;上海民众的社会心态更为开放无法解释外国电影比例低于北京和天津,故D项错误。

2.(2014·全国新课标卷Ⅱ文综·30)1937年11月,中国代表顾维钧在一次国际会议上说:“目前远东和平的恢复与维护,要求其他与会各国采取道义上的、物资上的、财政和经济上的具体行动。”否则,远东的暴力和动乱“就会达到不经受另一次世界大战的考验和磨难,就不可能制止和控制的程度”。他的主要目的在于( )

A.争取各国对华同情和帮助 B.警示世界大战爆发的可能性

C.批评列强对日的绥靖政策 D.敦促列强维护原有世界格局

2.【答案】A

【解析】本题考查要求其他各国对中国抗战的援助。结合时间可知是在1937年抗日战争爆发后,解读题意可知顾维钧的目的是要求其他各国的对中国的援助,故A项正确;从题干的“否则”可知,顾维钧提到的“另一次世界大战”是在各国不援助中国的情况下出现的,不能体现“警示”的目的,故B项错误;绥靖政策侧重于对法西斯国家的纵容和默许,题干没有体现,故C项错误;维护原有世界格局与题意不符,故D项错误。

2013年题组

1.(2013·全国新课标卷Ⅰ文综·30)1928年中共六大通过的《政治议决案》指出:各省自发的农民游击战争,只有和“无产阶级的城市的新的革命高潮相联结起来”,才可能变成“全国胜利的民众暴动的出发点”。这反映了当时中共中央( )

A.主张走农村包围城市的革命道路 B.坚持以城市为中心的革命模式

C.重视农民战争与城市暴动的结合 D.认为农民阶级是取得革命胜利的主导

1.【答案】B

【解析】本题考查。结合1928年这一时间信息,并提炼材料有效信息,当时中共六大认为,各省自发的农民游击战争,不足以变成“全国胜利的民众暴动的出发点”,必须要联结““无产阶级的城市的新的革命高潮”。这充分反映了当时中共中央仍然坚持以城市为中心的革命模式。选择B项。其他三项均对材料理解片面。

2.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·30)抗日战争期间,湖北省政府曾发布《湖北省减租实施办法》,在农村推行以“减租”为内容的土地改革并取得一定成效,但未得到国民党中央的肯定。这表明当时国民党中央( )

A.放弃了对农村原有土地制度的保护 B.阻止地方政府进行土地政策的调整

C.无力控制地方政府的行为 D.无意改变农村的生产关系

2.【答案】D

【解析】本题考查国民党中央维持农村原有的封建土地所有制。注意时间信息为抗日战争期间,中日民族矛盾成为当时的主要矛盾,材料中湖北省政府推行“减租”为内容的土地改革没有得到国民党中央的认可,这说明在民族利益和阶级利益的权衡中国民党中央选择了维持农村原有的封建土地所有制,A项表述错误,D项符合题意。并结合材料中湖北省土地改革取得一定成效,排除B项和C项。

2012年题组

1.(2012·全国新课标卷文综·30)1895年,身为状元的张謇开始筹办纱厂,他称自己投身实业是“捐弃所恃,舍身喂虎”。这反映出张謇( )

A.毅然冲破视商为末业的传统观念 B.决心投入激烈的民族工商业竞争

C.预见到国内工商业发展前景暗淡 D.具有以追求利润为目的的冒险精神

1.【答案】A

【解析】本题考查晚清中国民族工业的初步发展。从时间信息与张謇的状元身份入手,理解“捐弃所恃,舍身喂虎”的含义。B、C、D三项题干无从反映。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

-2021十年高考全国卷历史选择题汇编(第30题)

年份 试卷类型 考 点(知识点)主要考查中国近代(民国时期——国共十年对时期)的历史

2021 全国甲卷 民国时期民族工业的曲折发展

全国乙卷 解放战争时期解放区的土地改革

2020 全国Ⅰ卷 解放战争时期中共的工作重心转移

全国Ⅱ卷 敌后战场的抗战

全国Ⅲ卷 抗日战争时期和解放战争时期民族工业的发展

2019 全国Ⅰ卷 近代中国的新民主主义革命

全国Ⅱ卷 人民解放战争

全国Ⅲ卷 马克思主义在中国的传播

2018 全国Ⅰ卷 中共独立自主的外交政策

全国Ⅱ卷 政治权利的提高调动了农民革命积极性

全国Ⅲ卷 社会主义建设在探索中曲折发展

2017 全国Ⅰ卷 调动各阶层抗日的积极性

全国Ⅱ卷 国共力量对比变化趋势加强

全国Ⅲ卷 人民解放军捍卫了中国的主权

2016 全国Ⅰ卷 国民党一党专制独裁

全国Ⅱ卷 抗战胜利后国民政府在经济中主导地位加强

全国Ⅲ卷 国民政府前期民族工业的发展

2015 全国Ⅰ卷 国民政府对日持久作战的战略意图

全国Ⅱ卷 日本发动侵华战争的目的

2014 全国Ⅰ卷 大众传媒的发展

全国Ⅱ卷 要求其他各国对中国抗战的援助

2013 全国Ⅰ卷 中共中央仍然坚持以城市为中心的革命模式

全国Ⅱ卷 国民党中央维持农村原有的封建土地所有制

2012 全国卷 晚清中国民族工业的初步发展

一、学生版(真题+解析)

2021年题组

1.(2021·全国甲卷高考·30)

表1 1931~1934年中国钢铁业情况表 单位:吨

年份 铁砂产量 铁砂及生铁输出量 钢铁消费量 钢铁输入量

1931 1 840 279 831 652 804 000 557 625

1932 1 839 212 758 441 404 000 430 655

1933 1 903 466 992 521 694 000 525 673

1934 2 135 031 864 107 770 000 617 726

根据表1可知,当时

A.中国民族工业失去发展空间 B.民族企业规模日益萎缩

C.国民政府实业政策无甚成效 D.中国工业基础薄弱落后

2.(2021·全国乙卷高考·30)土改后,太行山区某农民要买一头驴,谈好价钱后,他表示要回家和妻子商量,理由是“我们村上好多人家都立下了新规矩,男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女人开支二升米以上要得到男人的同意”。这件事可以反映出,当时解放区

A.男尊女卑观念消亡 B.家庭成员经济地位发生变化

C.按劳分配得到实施 D.传统的社会伦理秩序被颠覆

2020年题组

1.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·30)1949年5月,中共中央发出指示:“只强调和资本家斗争,而不强调联合愿意和我们合作的资本家……这是一种实际上立即消灭资产阶级的倾向”“和党的方针政策是在根本上相违反的”。这一指示有利于当时( )

A.在经济领域实行公私合营 B.接管城市后生产的恢复发展

C.确立国营经济的主导地位 D.对新民主主义政策进行调整

2.(2020·新课标全国Ⅱ卷高考·30)1937年,陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%,其中延安等4个县当选县参议员中各阶层所占比例如表1所示

表1 延安等4县县参议员各阶层所占比例 单位:%

工人 贫农 中农 富农 商人 知识分子 地主

4 65 25 1 1 2 2

表1反映出当时边区( )

A.新民主主义理论在实践中推广 B.抗日民主政权的性质根本改变

C.各阶层参加的联合政府的建立 D.抗日民族统一战线得到了落实

3.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·30)1940年代中后期,中国许多工矿企业尽管账面上获得利润,但难以维持再生产,故“很多工厂把囤积原料作为主业,反以生产作为副业”。这说明,当时( )

A.商业的繁荣带动了工业生产 B.抗日战争的胜利推动生产恢复

C.国统区的经济秩序遭到破坏 D.国民党军阀混战扰乱经济发展

2019年题组

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·30)1940年,毛泽东在一篇文章中指出,中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性,这是中国与俄国的不同之点,在俄国“无产阶级的任务,是反对资产阶级,而不是联合它”。毛泽东的分析意在( )

A.借鉴俄国革命的经验 B.扩大中国共产党的阶级基础

C.阐释中国革命的性质 D.批判右倾错误的危害

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·30)1948年10月底,中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术。这一做法的目的是( )

A.推动土地改革进一步深入 B.为工作重心的转移做准备

C.重视科学和文化以推进工业化建设 D.提高执政能力以发展社会主义生产

3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·30)20世纪30年代中期,《新中华》载文:“现在你随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人,问他中国经济性质如何,他就毫不犹豫地答复你:中国经济是半殖民地性半封建性经济。”这可以用来说明当时( )

A.知识界对中国社会性质的认识相同 B.官僚资本主义在中国迅速膨胀

C.经济理论问题引起民众的普遍关注 D.马克思主义思想方法得到传播

2018年题组

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·30)1948~1949年夏,英、法、美等国通过各自渠道同中国共产党接触,试探与将要成立的新政府建立某种形式的外交关系的可能性。中共中央考虑:不接受足以束缚手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认。这反映出( )

A.中国共产党奉行独立自主的外交政策 B.西方国家放弃了对国民党政权的支持

C.中国冲破了美国的外交孤立 D.新政府不急于获取国际支持

2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·30)美国记者曾生动地记述抗日根据地:“如果你遇见这样的农民——他的整个一生都被人欺凌、被人鞭笞、被人辱骂……你真正把他作为一个人来对待,征求他的意见,让他投票选举地方政府……让他自己决定是否减租减息。如果你做到了这一切,那么,这个农民就会变成一个具有奋斗目标的人。”这一记述表明,抗日根据地( )

A.农民的抗日热情得到激发 B.废除了封建土地制度

C.国民革命的任务得以实现 D.排除了国民党的影响

3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·30)1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时( )

A.法制建设开始迈向制度化 B.法制工作围绕组建新政权展开

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关 D.政治体制改革推动了依法治国的全面实行

2017年题组

1.(2017·新课标全国Ⅰ卷高考·30)陕甘宁边区政府在一份文件中讲到:“政府的各种政策,应当根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的根据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的有权利。”这一精神的贯彻( )

A.推动了土地革命的顺利开展 B.适应了民族战争新形势的需要

C.巩固了国民革命的社会基础 D.壮大了反抗国民党政府的力量

2.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·30)抗日战争胜利后,山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%;中共党员占总人口的1%左右,几乎村村有党员。这反映出( )

A.革命工作的重心开始转移 B.工农武装割据局面已经形成

C.统一战线范围进一步扩大 D.国共力量对比变化趋势加强

3.(2017·新课标全国Ⅲ卷高考·30)1949年,渡江战役即将发起时,英国军舰擅自闯入长江人民解放军防线。人民解放军奋起反击,毙伤英军百余人,并要求英、美、法等国的武装力量“迅速撤离中国的领水、领海、领土、领空”。人民解放军的这一行动( )

A.有利于巩固社会主义阵营 B.是对列强在华特权的否定

C.切断了西方国家对国民党的军事援助 D.反映出“另起炉灶”外交政策的确立

2016年题组

1.(2016·新课标全国Ⅰ卷文综·30)1943年8月,国民党颁布《抗战期间宣传名词正误表》,把“亲日派”“长征时代”“争取民主”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”,禁止刊载。这反映了国民党

A.努力缓和与其他党派的矛盾 B.竭力塑造战时政府的形象

C.与中共争夺抗战的领导权 D.力图维护一党专制的局面

2.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·30)抗战胜利后,国民政府将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司。政府高层解释称,商民在抗战之后,对于所接收之敌伪纱厂,“即便有人承购,事实上仍需由政府予以维持,等于仍由政府自行拨款接办,国库并不因出售纱厂而有大量之收入”。这反映了此时期( )

A.政府试图缓解民族工业困境 B.国家实行对轻纺工业的统制

C.民族资本主义工业开始衰落 D.政府在经济中主导地位加强

3.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·30)图4是1932年出产的一款火柴上的图案。据此可知,当时中国( )

A.民族火柴工业举步维艰 B.新的营销方式得到采用

C.开始兴起实业救国思潮 D.全国抗日救亡运动高涨

2015年题组

1.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·30)1933年到1937年上半年,国民政府军事委员会先后统筹完成了江宁、镇江、虎门、马尾、连云港等要塞区的建设,又大规模构筑了京沪、沪杭、豫北、晋北、绥东等侧重于城市和交通线防御的工事。它反映了国民政府( )

A.力图防范各地兴起的反蒋运动 B.对日持久防御作战的战略意图

C.全力“围剿”红军的企图 D.试图削弱各地军阀的实力

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·30)1938年,日本侵略者在北平设立“中国联合准备银行”,发行“联银券”,流通于平、津、鲁、豫等地;同时还发行了大量不具备货币性质的“军用票”,流通于市场。日本侵略者上述行径的目的是( )

A.扰乱国统区金融秩序 B.转嫁战争负担

C.封锁抗日根据地经济 D.强化物资管制

2014年题组

1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·30)20世纪20年代,上海成为中国电影的制作中心,当时上海放映的各种影片中,外国片与国产片比例约为2:1;而在北京和天津,这一比例高达5:1甚至6:1.上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的应是( )

A.外国电影的制作水平较高 B.京津民众对外来事物更具热情

C.中国电影拷贝流通税费重 D.上海民众的社会心态更为开放

2.(2014·全国新课标卷Ⅱ文综·30)1937年11月,中国代表顾维钧在一次国际会议上说:“目前远东和平的恢复与维护,要求其他与会各国采取道义上的、物资上的、财政和经济上的具体行动。”否则,远东的暴力和动乱“就会达到不经受另一次世界大战的考验和磨难,就不可能制止和控制的程度”。他的主要目的在于( )

A.争取各国对华同情和帮助 B.警示世界大战爆发的可能性

C.批评列强对日的绥靖政策 D.敦促列强维护原有世界格局

2013年题组

1.(2013·全国新课标卷Ⅰ文综·30)1928年中共六大通过的《政治议决案》指出:各省自发的农民游击战争,只有和“无产阶级的城市的新的革命高潮相联结起来”,才可能变成“全国胜利的民众暴动的出发点”。这反映了当时中共中央( )

A.主张走农村包围城市的革命道路 B.坚持以城市为中心的革命模式

C.重视农民战争与城市暴动的结合 D.认为农民阶级是取得革命胜利的主导

2.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·30)抗日战争期间,湖北省政府曾发布《湖北省减租实施办法》,在农村推行以“减租”为内容的土地改革并取得一定成效,但未得到国民党中央的肯定。这表明当时国民党中央( )

A.放弃了对农村原有土地制度的保护 B.阻止地方政府进行土地政策的调整

C.无力控制地方政府的行为 D.无意改变农村的生产关系

2012年题组

1.(2012·全国新课标卷文综·30)1895年,身为状元的张謇开始筹办纱厂,他称自己投身实业是“捐弃所恃,舍身喂虎”。这反映出张謇( )

A.毅然冲破视商为末业的传统观念 B.决心投入激烈的民族工商业竞争

C.预见到国内工商业发展前景暗淡 D.具有以追求利润为目的的冒险精神

2012---2021十年高考全国卷历史选择题汇编(第30题)答案解析

2021年题组

1.【答案】D

【解析】本题考查民国时期民族工业的曲折发展。表格显示1931—1934年我国在钢铁业发展中,作为原料的铁砂产量和铁砂及生铁输出量很大,而钢铁消费量的绝大部分却是依靠进口,这说明我国的钢铁工业基础非常薄弱,远远落后于其他国家,故选D项;仅凭钢铁业一个行业进口成品较多不能推论出整个民族工业失去发展空间的结论,排除A项;表格中我国作为原料的铁砂产量和铁砂及生铁输出量很大,不能说明我国民族企业规模日益萎缩,排除B项;表格中我国作为原料的铁砂产量逐年提高且铁砂及生铁输出量很大,说明国民政府的实业政策还是有较大成效的,排除C项。

2.【答案】B

【解析】本题考查解放战争时期解放区的土地改革。题干中太行山区的农民所述的“新规矩”体现了在农民家庭中,女性的意见一定程度上得到了尊重,这是由于女性也在土改中分到了土地,有了与男子地位趋向平等的物质基础,故选B项;由“男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女人开支二升米以上要得到男人的同意”中需要对方同意的米的开支数量看,男性的决定权还是高于女性,所以据此不能说男尊女卑的观念消亡,排除A项;按劳分配是在新中国成立后才实现的,而题干中“解放区”是在解放战争时期,排除C项;传统的社会伦理秩序并没有在解放战争时期被颠覆,而且单纯根据题干材料信息也不能说明传统的社会伦理秩序全被颠覆,排除D项。

2020年题组

1.【答案】B

【考点】解放战争;

【解析】本题考查解放战争时期中共的工作重心转移。1949年5月中共的工作重心逐渐向城市转移,材料中共中央的指示强调“联合愿意和我们合作的资本家”,目的是接管城市后利用资本家恢复发展生产,故选B项; 1953—1956年三大改造时期对资本主义工商业采取公私合营的形式,不符合时间限制,排除A项;材料强调国营经济与资本主义工商业合作,并非确立国营经济的主导地位,排除C 项;利用私人资本主义恢复发展生产,属于新民主主义的政策,并没有进行调整,排除D项。

2.【答案】D

【解析】本题考查敌后战场的抗战。由材料信息“1937年陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%”,涉及工人、农民、商人、知识分子、地主等多个阶层,结合时间信息可知民族矛盾加深,国共两党合作抗日,民主政权落实了抗日民族统一战线组织,故选D项;新民主主义理论提出于1940年,排除A项;抗日民主政权是抗日战争时期中国共产党在抗日根据地建立的抗日民族统一战线政权,是以工人阶级为领导,工农联盟为基础,团结一切赞成抗日的民主人士,对汉奸和反动派实行专政,是新民主主义革命的人民民主专政,“根本改变”不符合史实,排除B项;1945年4月毛泽东发表《论联合政府》,抗日战争胜利后,中国并未建立联合政府,排除C项。

3.【答案】C

【解析】本题考查抗日战争时期和解放战争时期民族工业的发展。据材料“尽管账面上获得利润,但难以维持再生产”和“把囤积原料作为主业,反以生产作为副业”表明经济出现不正常现象,结合所学1940年代中后期正值抗战胜利后,当时官僚资本主义膨胀,外国资本主义入侵,加上国民政府发动内战,大肆征敛,滥发纸币得出国统区的经济秩序遭到破坏,故选C项;材料“把囤积原料作为主业,反以生产作为副业”说明工业生产减缓且材料未反应商业的繁荣,排除A项;据材料“难以维持再生产”说明生产减缓不是恢复,排除B项;材料主要提及1940年代中后期,主要是抗战胜利后国共内战,不是国民党军阀混战时期,排除D项。

2019年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查近代中国的新民主主义革命。材料“中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性”说明毛泽东意在强调中国革命是反帝反封建的民主主义革命,故选 C项;材料“中国与俄国的不同之点”可见其意不在借鉴俄国经验,排除A项;中国共产党的阶级基础是无产阶级不是资产阶级,排除B项;材料“这是中国与俄国的不同之点,在俄国‘无产阶级的任务,是反对资产阶级,而不是联合它’”说明主张联合资产阶级,批判左倾不是右倾,排除 D项。

2.【答案】B

【解析】本题考查人民解放战争。由材料“1948年10月底”、“尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术”可知在敌我力量发生重大变化,战略决战之际,通过人才培养做好工作重心转移,统治全国的准备,故选B项;土地改革关注的是农民,而材料强调的是干部群体,排除A项;1948年正值解放战争时期,重视科技推动工业化建设是新中国成立后的举措,排除C项;1948年的国共阶级矛盾为社会的主要矛盾,提高执政能力发展社会主义生产是新中国成立后的目的,排除D项。

3.【答案】D

【解析】本题考查马克思主义在中国的传播。“半殖民地性半封建性经济”是用马克思主义研究中国近代社会性质的专用称谓,“随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人”可见具有普遍性,故选D项;“你随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人”可见不一定特指知识界,排除A项;“中国经济是半殖民地性半封建性经济”与官僚资本主义的发展没有必然联系,排除B项;“中国经济性质如何”不涉及经济理念的概念,排除C项。

2018年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查中共独立自主的外交政策。根据“不接受足以束缚手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认”可知中共不以束缚手脚的条件来换取西方国家的承认,体现了独立自主的外交政策,故A项正确;材料只是提及西方国家与中共接触,并没有提及国民党,且此时解放战争尚未结束,以美国为首的西方国家从“冷战”角度考虑并未放弃对国民党政权的支持,故B项错误;美国对中国进行外交孤立是在新中国成立后,新中国在建国后的一年里就同苏联等17个国家建交,冲破了美国的外交孤立,与材料时间不符,故C项错误;是积极争取还是不急于获取国际支持,主动权都在中共中央手中,新政府不急于获取国际支持正是中共奉行独立自主外交政策的体现,故D项错误。

2.【答案】A

【解析】本题考查政治权利的提高调动了农民革命积极性。由材料“他的整个一生都被人欺凌、被人鞭笞、被人辱骂”、“把他作为一个人来对待,征求他的意见,让他投票选举地方政府”、“这个农民就会变成一个具有奋斗目标的人”可知政治权利的提高调动了农民革命积极性,故A项正确;解放战争时期《中国土地法大纲》废除封建土地制度,抗日战争时期实行地主减租减息,农民交租交息,且材料强调的是抗日战争时期农民的民主权利而非土地制度,故B项错误;国民革命的任务是反帝反封建,“得以实现”的表述不符合史实,故C项错误;材料强调的是抗日根据地农民的民主权利而非国民党的影响,故D项错误。

3.【答案】C

【解析】本题考查社会主义建设在探索中曲折发展。法制建设开始迈向制度化出现在十一届三中全会后,不符合时间限制,故A项错误;1949年组建新政权的任务已经完成,不符合时间限制,故B项错误;1956年随着三大改造的完成,社会主义制度在中国确立,国内主要矛盾转变为先进社会制度与落后生产力的矛盾,材料法制建设推动经济建设,与国内主要矛盾的变化密切相关,故C项正确;十一届三中全会后,依法治国才的全面实行,材料与政治体制改革无关,故D项错误。

2017年题组

1.【答案】B

【解析】本题考查调动各阶层抗日的积极性。陕甘宁边区政府成立于抗战全面爆发后的1937年9月,土地革命的开展是在国共的十年对峙时期,时间上与材料不符,故A项错误;依据材料“根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的根据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的有权利”可知,该政策的主要目的是调动各阶层抗日的积极性,因而适应了抗日战争新形势的需要,故B项正确;国民革命的时间是1924—1927年,时间上与材料不符,故C项错误;陕甘宁边区政府的主要任务是抗日,当时处于国共合作时期,不可能反抗国民党政府,故D项错误。

2.【答案】D

【解析】本题考查国共力量对比变化趋势加强。据材料“山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%”可知,抗日战争胜利后,革命工作的重心仍在农村,故A项错误;工农武装割据局面的形成是在大革命失败后的国共十年对峙时期,故B项错误;材料主要强调中共党员比例的变化,跟统一战线范围无关,而且在抗日战争胜利后,蒋介石坚持在美国的支持下,阴谋发动内战,妄图消灭中国共产党,统一战线遭到破坏,故C项错误;据材料“山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%”可知,抗日战争胜利后,共产党力量在农村得到迅速发展,国共力量对比变化趋势加强,故D项正确。

3.【答案】B

【考点】解放战争;第25课 人民解放战争

【解析】本题考查人民解放军捍卫了中国的主权。渡江战役时期,新中国尚未成立,还不是社会主义阵营的成员,故A项错误;人民解放军的这一行动捍卫了中国的领水、领海、领土、领空主权,否定了列强在华特权,故B项正确;这一行动只是使列强退出长江流域,西方国家还可以通过东南沿海等地援助国民党,故C项错误;“另起炉灶”是新中国成立之后的外交政策,此时新中国尚未成立,故D项错误。

2016年题组

1.【答案】D

【解析】本题考查国民党一党专制独裁。国民党颁布《抗战期间宣传名词正误表》,此举抹杀了其他党派对抗战的贡献,而不是缓和与其他党派的矛盾,故A项错误;从题干中“亲日派”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”可看出国民党压制其他党派,并不能塑造战时政府的形象,而是损坏其团结抗日的形象,故B项错误;国民党把“国共合作”作为“谬误名词”,可知其否认国共合作,但并没有涉及抗战的领导权问题,故C项错误;从题干中“亲日派”“争取民主”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”可看出国民党压制其他党派,反对与其他党派民主协商,以维护国民党一党专制独裁,故D项正确。

2.【答案】D

【解析】本题考查抗战胜利后国民政府在经济中主导地位加强。题干材料中说的是国民政府将“日伪纺织企业”合并,成立“国有的中纺公司”,与民族企业的发展无关,故A项错误;题干材料中国民政府“将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司”,并未涉及对民族资本主义等轻纺工业的政策,故B项错误;民族资本主义工业开始衰落是在抗日战争时期,国民党官僚阶层却借抗战控制经济命脉,压榨民族企业,民族资本日益萎缩,故C项错误;依据材料“抗战胜利后,国民政府将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司”“即便有人承购,事实上仍需由政府予以维持,等于仍由政府自行拨款接办”可知,政府在经济中主导地位加强,故D项正确。

3.【答案】D

【解析】本题考查国民政府前期民族工业的发展。结合所学可知1927—1936年民族资本主义发展较快,图案上也没有体现火柴工业举步维艰的信息,故A项错误;辛亥革命以来的提倡国货运动就已经采用了这种营销方式,因此不是新的营销方式,故B项错误;甲午战争后实业救国思潮开始兴起,与题干时间不符,故C项错误;根据材料时间“1932年”可知此时九一八事变已经发生,再结合图案“抗敌”、“挽回利权”等文字可知是反对日本侵占我国东北三省,因而推动全国抗日救亡运动高涨,故D项正确。

2015年题组

1.【答案】B

【解析】本题考查国民政府对日持久作战的战略意图。国民政府布置的防御工事主要侧重于战略要地和重要城市以及交通线,与防范各地兴起的反蒋运动不符合,故A项错误;1933—1937年间,随着中日民族矛盾的不断上升,国民政府的战略部署实质上反映出,其对日持久作战的战略意图,故B项正确;国民政府“围剿”红军的区域集中在南方,与豫北、晋北、绥东等城市无关,故C项错误;沪杭是国民政府统治的中心区域,加强此地的防御工事,与削弱各地军阀的实力无关,故D项错误。

2.【答案】B

【解析】本题考查日本发动侵华战争的目的。抗日战争爆发后平、津、鲁、豫等地相继被日军占领,“国统区”与史实不符,故A项错误;日本发动侵华战争的目的是为转嫁国内经济危机,实行的侵华政策是以战养战,故可知其发行“联银券”、“军用票”是为获得中国的物资维持战争,故B项正确;流通“联银券”、“军用票”的地区是敌占区,故C项错误;材料体现的是流通的货币,没有体现对物资的管理,故D项错误。

2014年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查大众传媒的发展。外国电影的制作水平较高,不能解释上海国产电影比例较高的现象,故A项错误;上海是开埠通商最早的地方之一,B项表述明显不符合史实,故B项错误;题干的意思是在上海,国产电影放映的比例远远高于北京和天津,再结合题干“上海成为中国电影的制作中心”的信息,这说明中国电影拷贝流通税费重,故C项正确;上海民众的社会心态更为开放无法解释外国电影比例低于北京和天津,故D项错误。

2.【答案】A

【解析】本题考查要求其他各国对中国抗战的援助。结合时间可知是在1937年抗日战争爆发后,解读题意可知顾维钧的目的是要求其他各国的对中国的援助,故A项正确;从题干的“否则”可知,顾维钧提到的“另一次世界大战”是在各国不援助中国的情况下出现的,不能体现“警示”的目的,故B项错误;绥靖政策侧重于对法西斯国家的纵容和默许,题干没有体现,故C项错误;维护原有世界格局与题意不符,故D项错误。

2013年题组

1.【答案】B

【解析】本题考查。结合1928年这一时间信息,并提炼材料有效信息,当时中共六大认为,各省自发的农民游击战争,不足以变成“全国胜利的民众暴动的出发点”,必须要联结““无产阶级的城市的新的革命高潮”。这充分反映了当时中共中央仍然坚持以城市为中心的革命模式。选择B项。其他三项均对材料理解片面。

2.【答案】D

【解析】本题考查国民党中央维持农村原有的封建土地所有制。注意时间信息为抗日战争期间,中日民族矛盾成为当时的主要矛盾,材料中湖北省政府推行“减租”为内容的土地改革没有得到国民党中央的认可,这说明在民族利益和阶级利益的权衡中国民党中央选择了维持农村原有的封建土地所有制,A项表述错误,D项符合题意。并结合材料中湖北省土地改革取得一定成效,排除B项和C项。

2012年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查晚清中国民族工业的初步发展。从时间信息与张謇的状元身份入手,理解“捐弃所恃,舍身喂虎”的含义。B、C、D三项题干无从反映。

二、教师版(真题后附解析)

2021年题组

1.(2021·全国甲卷高考·30)

表1 1931~1934年中国钢铁业情况表 单位:吨

年份 铁砂产量 铁砂及生铁输出量 钢铁消费量 钢铁输入量

1931 1 840 279 831 652 804 000 557 625

1932 1 839 212 758 441 404 000 430 655

1933 1 903 466 992 521 694 000 525 673

1934 2 135 031 864 107 770 000 617 726

根据表1可知,当时

A.中国民族工业失去发展空间 B.民族企业规模日益萎缩

C.国民政府实业政策无甚成效 D.中国工业基础薄弱落后

1.【答案】D

【解析】本题考查民国时期民族工业的曲折发展。表格显示1931—1934年我国在钢铁业发展中,作为原料的铁砂产量和铁砂及生铁输出量很大,而钢铁消费量的绝大部分却是依靠进口,这说明我国的钢铁工业基础非常薄弱,远远落后于其他国家,故选D项;仅凭钢铁业一个行业进口成品较多不能推论出整个民族工业失去发展空间的结论,排除A项;表格中我国作为原料的铁砂产量和铁砂及生铁输出量很大,不能说明我国民族企业规模日益萎缩,排除B项;表格中我国作为原料的铁砂产量逐年提高且铁砂及生铁输出量很大,说明国民政府的实业政策还是有较大成效的,排除C项。

2.(2021·全国乙卷高考·30)土改后,太行山区某农民要买一头驴,谈好价钱后,他表示要回家和妻子商量,理由是“我们村上好多人家都立下了新规矩,男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女人开支二升米以上要得到男人的同意”。这件事可以反映出,当时解放区

A.男尊女卑观念消亡 B.家庭成员经济地位发生变化

C.按劳分配得到实施 D.传统的社会伦理秩序被颠覆

2.【答案】B

【解析】本题考查解放战争时期解放区的土地改革。题干中太行山区的农民所述的“新规矩”体现了在农民家庭中,女性的意见一定程度上得到了尊重,这是由于女性也在土改中分到了土地,有了与男子地位趋向平等的物质基础,故选B项;由“男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女人开支二升米以上要得到男人的同意”中需要对方同意的米的开支数量看,男性的决定权还是高于女性,所以据此不能说男尊女卑的观念消亡,排除A项;按劳分配是在新中国成立后才实现的,而题干中“解放区”是在解放战争时期,排除C项;传统的社会伦理秩序并没有在解放战争时期被颠覆,而且单纯根据题干材料信息也不能说明传统的社会伦理秩序全被颠覆,排除D项。

2020年题组

1.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·30)1949年5月,中共中央发出指示:“只强调和资本家斗争,而不强调联合愿意和我们合作的资本家……这是一种实际上立即消灭资产阶级的倾向”“和党的方针政策是在根本上相违反的”。这一指示有利于当时( )

A.在经济领域实行公私合营 B.接管城市后生产的恢复发展

C.确立国营经济的主导地位 D.对新民主主义政策进行调整

1.【答案】B

【解析】本题考查解放战争时期中共的工作重心转移。1949年5月中共的工作重心逐渐向城市转移,材料中共中央的指示强调“联合愿意和我们合作的资本家”,目的是接管城市后利用资本家恢复发展生产,故选B项; 1953—1956年三大改造时期对资本主义工商业采取公私合营的形式,不符合时间限制,排除A项;材料强调国营经济与资本主义工商业合作,并非确立国营经济的主导地位,排除C 项;利用私人资本主义恢复发展生产,属于新民主主义的政策,并没有进行调整,排除D项。

2.(2020·新课标全国Ⅱ卷高考·30)1937年,陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%,其中延安等4个县当选县参议员中各阶层所占比例如表1所示

表1 延安等4县县参议员各阶层所占比例 单位:%

工人 贫农 中农 富农 商人 知识分子 地主

4 65 25 1 1 2 2

表1反映出当时边区( )

A.新民主主义理论在实践中推广 B.抗日民主政权的性质根本改变

C.各阶层参加的联合政府的建立 D.抗日民族统一战线得到了落实

2.【答案】D

【解析】本题考查敌后战场的抗战。由材料信息“1937年陕甘宁边区组织民主普选,参选率达70%”,涉及工人、农民、商人、知识分子、地主等多个阶层,结合时间信息可知民族矛盾加深,国共两党合作抗日,民主政权落实了抗日民族统一战线组织,故选D项;新民主主义理论提出于1940年,排除A项;抗日民主政权是抗日战争时期中国共产党在抗日根据地建立的抗日民族统一战线政权,是以工人阶级为领导,工农联盟为基础,团结一切赞成抗日的民主人士,对汉奸和反动派实行专政,是新民主主义革命的人民民主专政,“根本改变”不符合史实,排除B项;1945年4月毛泽东发表《论联合政府》,抗日战争胜利后,中国并未建立联合政府,排除C项。

3.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·30)1940年代中后期,中国许多工矿企业尽管账面上获得利润,但难以维持再生产,故“很多工厂把囤积原料作为主业,反以生产作为副业”。这说明,当时( )

A.商业的繁荣带动了工业生产 B.抗日战争的胜利推动生产恢复

C.国统区的经济秩序遭到破坏 D.国民党军阀混战扰乱经济发展

3.【答案】C

【解析】本题考查抗日战争时期和解放战争时期民族工业的发展。据材料“尽管账面上获得利润,但难以维持再生产”和“把囤积原料作为主业,反以生产作为副业”表明经济出现不正常现象,结合所学1940年代中后期正值抗战胜利后,当时官僚资本主义膨胀,外国资本主义入侵,加上国民政府发动内战,大肆征敛,滥发纸币得出国统区的经济秩序遭到破坏,故选C项;材料“把囤积原料作为主业,反以生产作为副业”说明工业生产减缓且材料未反应商业的繁荣,排除A项;据材料“难以维持再生产”说明生产减缓不是恢复,排除B项;材料主要提及1940年代中后期,主要是抗战胜利后国共内战,不是国民党军阀混战时期,排除D项。

2019年题组

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·30)1940年,毛泽东在一篇文章中指出,中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性,这是中国与俄国的不同之点,在俄国“无产阶级的任务,是反对资产阶级,而不是联合它”。毛泽东的分析意在( )

A.借鉴俄国革命的经验 B.扩大中国共产党的阶级基础

C.阐释中国革命的性质 D.批判右倾错误的危害

1.【答案】C

【解析】本题考查近代中国的新民主主义革命。材料“中国是一个半殖民地半封建社会,资产阶级还具有一定的革命性”说明毛泽东意在强调中国革命是反帝反封建的民主主义革命,故选 C项;材料“中国与俄国的不同之点”可见其意不在借鉴俄国经验,排除A项;中国共产党的阶级基础是无产阶级不是资产阶级,排除B项;材料“这是中国与俄国的不同之点,在俄国‘无产阶级的任务,是反对资产阶级,而不是联合它’”说明主张联合资产阶级,批判左倾不是右倾,排除 D项。

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·30)1948年10月底,中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术。这一做法的目的是( )

A.推动土地改革进一步深入 B.为工作重心的转移做准备

C.重视科学和文化以推进工业化建设 D.提高执政能力以发展社会主义生产

2.【答案】B

【解析】本题考查人民解放战争。由材料“1948年10月底”、“尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术”可知在敌我力量发生重大变化,战略决战之际,通过人才培养做好工作重心转移,统治全国的准备,故选B项;土地改革关注的是农民,而材料强调的是干部群体,排除A项;1948年正值解放战争时期,重视科技推动工业化建设是新中国成立后的举措,排除C项;1948年的国共阶级矛盾为社会的主要矛盾,提高执政能力发展社会主义生产是新中国成立后的目的,排除D项。

3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·30)20世纪30年代中期,《新中华》载文:“现在你随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人,问他中国经济性质如何,他就毫不犹豫地答复你:中国经济是半殖民地性半封建性经济。”这可以用来说明当时( )

A.知识界对中国社会性质的认识相同 B.官僚资本主义在中国迅速膨胀

C.经济理论问题引起民众的普遍关注 D.马克思主义思想方法得到传播

3.【答案】D

【解析】本题考查马克思主义在中国的传播。“半殖民地性半封建性经济”是用马克思主义研究中国近代社会性质的专用称谓,“随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人”可见具有普遍性,故选D项;“你随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人”可见不一定特指知识界,排除A项;“中国经济是半殖民地性半封建性经济”与官僚资本主义的发展没有必然联系,排除B项;“中国经济性质如何”不涉及经济理念的概念,排除C项。

2018年题组

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·30)1948~1949年夏,英、法、美等国通过各自渠道同中国共产党接触,试探与将要成立的新政府建立某种形式的外交关系的可能性。中共中央考虑:不接受足以束缚手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认。这反映出( )

A.中国共产党奉行独立自主的外交政策 B.西方国家放弃了对国民党政权的支持

C.中国冲破了美国的外交孤立 D.新政府不急于获取国际支持

1.【答案】A

【解析】本题考查中共独立自主的外交政策。根据“不接受足以束缚手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认”可知中共不以束缚手脚的条件来换取西方国家的承认,体现了独立自主的外交政策,故A项正确;材料只是提及西方国家与中共接触,并没有提及国民党,且此时解放战争尚未结束,以美国为首的西方国家从“冷战”角度考虑并未放弃对国民党政权的支持,故B项错误;美国对中国进行外交孤立是在新中国成立后,新中国在建国后的一年里就同苏联等17个国家建交,冲破了美国的外交孤立,与材料时间不符,故C项错误;是积极争取还是不急于获取国际支持,主动权都在中共中央手中,新政府不急于获取国际支持正是中共奉行独立自主外交政策的体现,故D项错误。

2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·30)美国记者曾生动地记述抗日根据地:“如果你遇见这样的农民——他的整个一生都被人欺凌、被人鞭笞、被人辱骂……你真正把他作为一个人来对待,征求他的意见,让他投票选举地方政府……让他自己决定是否减租减息。如果你做到了这一切,那么,这个农民就会变成一个具有奋斗目标的人。”这一记述表明,抗日根据地( )

A.农民的抗日热情得到激发 B.废除了封建土地制度

C.国民革命的任务得以实现 D.排除了国民党的影响

2.【答案】A

【解析】本题考查政治权利的提高调动了农民革命积极性。由材料“他的整个一生都被人欺凌、被人鞭笞、被人辱骂”、“把他作为一个人来对待,征求他的意见,让他投票选举地方政府”、“这个农民就会变成一个具有奋斗目标的人”可知政治权利的提高调动了农民革命积极性,故A项正确;解放战争时期《中国土地法大纲》废除封建土地制度,抗日战争时期实行地主减租减息,农民交租交息,且材料强调的是抗日战争时期农民的民主权利而非土地制度,故B项错误;国民革命的任务是反帝反封建,“得以实现”的表述不符合史实,故C项错误;材料强调的是抗日根据地农民的民主权利而非国民党的影响,故D项错误。

3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·30)1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时( )

A.法制建设开始迈向制度化 B.法制工作围绕组建新政权展开

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关 D.政治体制改革推动了依法治国的全面实行

3.【答案】C

【解析】本题考查社会主义建设在探索中曲折发展。法制建设开始迈向制度化出现在十一届三中全会后,不符合时间限制,故A项错误;1949年组建新政权的任务已经完成,不符合时间限制,故B项错误;1956年随着三大改造的完成,社会主义制度在中国确立,国内主要矛盾转变为先进社会制度与落后生产力的矛盾,材料法制建设推动经济建设,与国内主要矛盾的变化密切相关,故C项正确;十一届三中全会后,依法治国才的全面实行,材料与政治体制改革无关,故D项错误。

2017年题组

1.(2017·新课标全国Ⅰ卷高考·30)陕甘宁边区政府在一份文件中讲到:“政府的各种政策,应当根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的根据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的有权利。”这一精神的贯彻( )

A.推动了土地革命的顺利开展 B.适应了民族战争新形势的需要

C.巩固了国民革命的社会基础 D.壮大了反抗国民党政府的力量

1.【答案】B

【解析】本题考查调动各阶层抗日的积极性。陕甘宁边区政府成立于抗战全面爆发后的1937年9月,土地革命的开展是在国共的十年对峙时期,时间上与材料不符,故A项错误;依据材料“根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的根据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的有权利”可知,该政策的主要目的是调动各阶层抗日的积极性,因而适应了抗日战争新形势的需要,故B项正确;国民革命的时间是1924—1927年,时间上与材料不符,故C项错误;陕甘宁边区政府的主要任务是抗日,当时处于国共合作时期,不可能反抗国民党政府,故D项错误。

2.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·30)抗日战争胜利后,山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%;中共党员占总人口的1%左右,几乎村村有党员。这反映出( )

A.革命工作的重心开始转移 B.工农武装割据局面已经形成

C.统一战线范围进一步扩大 D.国共力量对比变化趋势加强

2.【答案】D

【解析】本题考查国共力量对比变化趋势加强。据材料“山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%”可知,抗日战争胜利后,革命工作的重心仍在农村,故A项错误;工农武装割据局面的形成是在大革命失败后的国共十年对峙时期,故B项错误;材料主要强调中共党员比例的变化,跟统一战线范围无关,而且在抗日战争胜利后,蒋介石坚持在美国的支持下,阴谋发动内战,妄图消灭中国共产党,统一战线遭到破坏,故C项错误;据材料“山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%”可知,抗日战争胜利后,共产党力量在农村得到迅速发展,国共力量对比变化趋势加强,故D项正确。

3.(2017·新课标全国Ⅲ卷高考·30)1949年,渡江战役即将发起时,英国军舰擅自闯入长江人民解放军防线。人民解放军奋起反击,毙伤英军百余人,并要求英、美、法等国的武装力量“迅速撤离中国的领水、领海、领土、领空”。人民解放军的这一行动( )

A.有利于巩固社会主义阵营 B.是对列强在华特权的否定

C.切断了西方国家对国民党的军事援助 D.反映出“另起炉灶”外交政策的确立

3.【答案】B

【解析】本题考查人民解放军捍卫了中国的主权。渡江战役时期,新中国尚未成立,还不是社会主义阵营的成员,故A项错误;人民解放军的这一行动捍卫了中国的领水、领海、领土、领空主权,否定了列强在华特权,故B项正确;这一行动只是使列强退出长江流域,西方国家还可以通过东南沿海等地援助国民党,故C项错误;“另起炉灶”是新中国成立之后的外交政策,此时新中国尚未成立,故D项错误。

2016年题组

1.(2016·新课标全国Ⅰ卷文综·30)1943年8月,国民党颁布《抗战期间宣传名词正误表》,把“亲日派”“长征时代”“争取民主”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”,禁止刊载。这反映了国民党

A.努力缓和与其他党派的矛盾 B.竭力塑造战时政府的形象

C.与中共争夺抗战的领导权 D.力图维护一党专制的局面

1.【答案】D

【解析】本题考查国民党一党专制独裁。国民党颁布《抗战期间宣传名词正误表》,此举抹杀了其他党派对抗战的贡献,而不是缓和与其他党派的矛盾,故A项错误;从题干中“亲日派”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”可看出国民党压制其他党派,并不能塑造战时政府的形象,而是损坏其团结抗日的形象,故B项错误;国民党把“国共合作”作为“谬误名词”,可知其否认国共合作,但并没有涉及抗战的领导权问题,故C项错误;从题干中“亲日派”“争取民主”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”可看出国民党压制其他党派,反对与其他党派民主协商,以维护国民党一党专制独裁,故D项正确。

2.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·30)抗战胜利后,国民政府将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司。政府高层解释称,商民在抗战之后,对于所接收之敌伪纱厂,“即便有人承购,事实上仍需由政府予以维持,等于仍由政府自行拨款接办,国库并不因出售纱厂而有大量之收入”。这反映了此时期( )

A.政府试图缓解民族工业困境 B.国家实行对轻纺工业的统制

C.民族资本主义工业开始衰落 D.政府在经济中主导地位加强

2.【答案】D

【解析】本题考查抗战胜利后国民政府在经济中主导地位加强。题干材料中说的是国民政府将“日伪纺织企业”合并,成立“国有的中纺公司”,与民族企业的发展无关,故A项错误;题干材料中国民政府“将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司”,并未涉及对民族资本主义等轻纺工业的政策,故B项错误;民族资本主义工业开始衰落是在抗日战争时期,国民党官僚阶层却借抗战控制经济命脉,压榨民族企业,民族资本日益萎缩,故C项错误;依据材料“抗战胜利后,国民政府将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司”“即便有人承购,事实上仍需由政府予以维持,等于仍由政府自行拨款接办”可知,政府在经济中主导地位加强,故D项正确。

3.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·30)图4是1932年出产的一款火柴上的图案。据此可知,当时中国( )

A.民族火柴工业举步维艰 B.新的营销方式得到采用

C.开始兴起实业救国思潮 D.全国抗日救亡运动高涨

3.【答案】D

【解析】本题考查国民政府前期民族工业的发展。结合所学可知1927—1936年民族资本主义发展较快,图案上也没有体现火柴工业举步维艰的信息,故A项错误;辛亥革命以来的提倡国货运动就已经采用了这种营销方式,因此不是新的营销方式,故B项错误;甲午战争后实业救国思潮开始兴起,与题干时间不符,故C项错误;根据材料时间“1932年”可知此时九一八事变已经发生,再结合图案“抗敌”、“挽回利权”等文字可知是反对日本侵占我国东北三省,因而推动全国抗日救亡运动高涨,故D项正确。

2015年题组

1.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·30)1933年到1937年上半年,国民政府军事委员会先后统筹完成了江宁、镇江、虎门、马尾、连云港等要塞区的建设,又大规模构筑了京沪、沪杭、豫北、晋北、绥东等侧重于城市和交通线防御的工事。它反映了国民政府( )

A.力图防范各地兴起的反蒋运动 B.对日持久防御作战的战略意图

C.全力“围剿”红军的企图 D.试图削弱各地军阀的实力

1.【答案】B

【解析】本题考查国民政府对日持久作战的战略意图。国民政府布置的防御工事主要侧重于战略要地和重要城市以及交通线,与防范各地兴起的反蒋运动不符合,故A项错误;1933—1937年间,随着中日民族矛盾的不断上升,国民政府的战略部署实质上反映出,其对日持久作战的战略意图,故B项正确;国民政府“围剿”红军的区域集中在南方,与豫北、晋北、绥东等城市无关,故C项错误;沪杭是国民政府统治的中心区域,加强此地的防御工事,与削弱各地军阀的实力无关,故D项错误。

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·30)1938年,日本侵略者在北平设立“中国联合准备银行”,发行“联银券”,流通于平、津、鲁、豫等地;同时还发行了大量不具备货币性质的“军用票”,流通于市场。日本侵略者上述行径的目的是( )

A.扰乱国统区金融秩序 B.转嫁战争负担

C.封锁抗日根据地经济 D.强化物资管制

2.【答案】B

【解析】本题考查日本发动侵华战争的目的。抗日战争爆发后平、津、鲁、豫等地相继被日军占领,“国统区”与史实不符,故A项错误;日本发动侵华战争的目的是为转嫁国内经济危机,实行的侵华政策是以战养战,故可知其发行“联银券”、“军用票”是为获得中国的物资维持战争,故B项正确;流通“联银券”、“军用票”的地区是敌占区,故C项错误;材料体现的是流通的货币,没有体现对物资的管理,故D项错误。

2014年题组

1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·30)20世纪20年代,上海成为中国电影的制作中心,当时上海放映的各种影片中,外国片与国产片比例约为2:1;而在北京和天津,这一比例高达5:1甚至6:1.上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的应是( )

A.外国电影的制作水平较高 B.京津民众对外来事物更具热情

C.中国电影拷贝流通税费重 D.上海民众的社会心态更为开放

1.【答案】C

【解析】本题考查大众传媒的发展。外国电影的制作水平较高,不能解释上海国产电影比例较高的现象,故A项错误;上海是开埠通商最早的地方之一,B项表述明显不符合史实,故B项错误;题干的意思是在上海,国产电影放映的比例远远高于北京和天津,再结合题干“上海成为中国电影的制作中心”的信息,这说明中国电影拷贝流通税费重,故C项正确;上海民众的社会心态更为开放无法解释外国电影比例低于北京和天津,故D项错误。

2.(2014·全国新课标卷Ⅱ文综·30)1937年11月,中国代表顾维钧在一次国际会议上说:“目前远东和平的恢复与维护,要求其他与会各国采取道义上的、物资上的、财政和经济上的具体行动。”否则,远东的暴力和动乱“就会达到不经受另一次世界大战的考验和磨难,就不可能制止和控制的程度”。他的主要目的在于( )

A.争取各国对华同情和帮助 B.警示世界大战爆发的可能性

C.批评列强对日的绥靖政策 D.敦促列强维护原有世界格局

2.【答案】A

【解析】本题考查要求其他各国对中国抗战的援助。结合时间可知是在1937年抗日战争爆发后,解读题意可知顾维钧的目的是要求其他各国的对中国的援助,故A项正确;从题干的“否则”可知,顾维钧提到的“另一次世界大战”是在各国不援助中国的情况下出现的,不能体现“警示”的目的,故B项错误;绥靖政策侧重于对法西斯国家的纵容和默许,题干没有体现,故C项错误;维护原有世界格局与题意不符,故D项错误。

2013年题组

1.(2013·全国新课标卷Ⅰ文综·30)1928年中共六大通过的《政治议决案》指出:各省自发的农民游击战争,只有和“无产阶级的城市的新的革命高潮相联结起来”,才可能变成“全国胜利的民众暴动的出发点”。这反映了当时中共中央( )

A.主张走农村包围城市的革命道路 B.坚持以城市为中心的革命模式

C.重视农民战争与城市暴动的结合 D.认为农民阶级是取得革命胜利的主导

1.【答案】B

【解析】本题考查。结合1928年这一时间信息,并提炼材料有效信息,当时中共六大认为,各省自发的农民游击战争,不足以变成“全国胜利的民众暴动的出发点”,必须要联结““无产阶级的城市的新的革命高潮”。这充分反映了当时中共中央仍然坚持以城市为中心的革命模式。选择B项。其他三项均对材料理解片面。

2.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·30)抗日战争期间,湖北省政府曾发布《湖北省减租实施办法》,在农村推行以“减租”为内容的土地改革并取得一定成效,但未得到国民党中央的肯定。这表明当时国民党中央( )

A.放弃了对农村原有土地制度的保护 B.阻止地方政府进行土地政策的调整

C.无力控制地方政府的行为 D.无意改变农村的生产关系

2.【答案】D

【解析】本题考查国民党中央维持农村原有的封建土地所有制。注意时间信息为抗日战争期间,中日民族矛盾成为当时的主要矛盾,材料中湖北省政府推行“减租”为内容的土地改革没有得到国民党中央的认可,这说明在民族利益和阶级利益的权衡中国民党中央选择了维持农村原有的封建土地所有制,A项表述错误,D项符合题意。并结合材料中湖北省土地改革取得一定成效,排除B项和C项。

2012年题组

1.(2012·全国新课标卷文综·30)1895年,身为状元的张謇开始筹办纱厂,他称自己投身实业是“捐弃所恃,舍身喂虎”。这反映出张謇( )

A.毅然冲破视商为末业的传统观念 B.决心投入激烈的民族工商业竞争

C.预见到国内工商业发展前景暗淡 D.具有以追求利润为目的的冒险精神

1.【答案】A

【解析】本题考查晚清中国民族工业的初步发展。从时间信息与张謇的状元身份入手,理解“捐弃所恃,舍身喂虎”的含义。B、C、D三项题干无从反映。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录