第二单元第七课 忽必烈改制(岳麓版选修1)

文档属性

| 名称 | 第二单元第七课 忽必烈改制(岳麓版选修1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 689.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-03-22 19:59:41 | ||

图片预览

文档简介

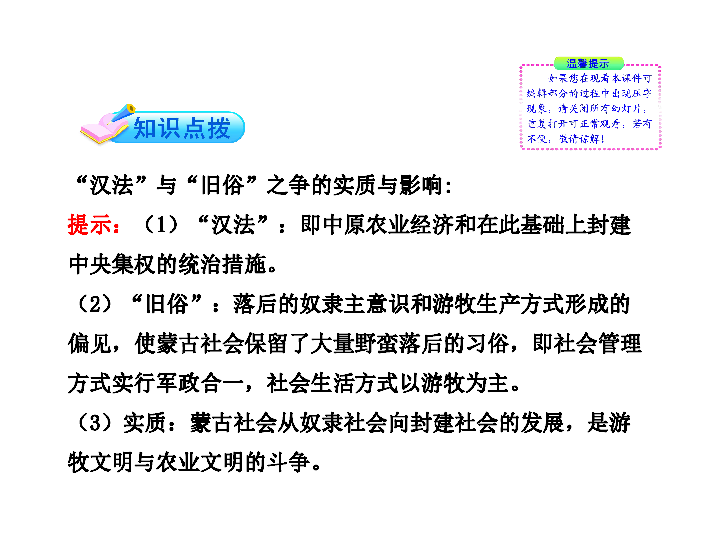

课件15张PPT。“汉法”与“旧俗”之争的实质与影响:

提示:(1)“汉法”:即中原农业经济和在此基础上封建中央集权的统治措施。

(2)“旧俗”:落后的奴隶主意识和游牧生产方式形成的偏见,使蒙古社会保留了大量野蛮落后的习俗,即社会管理方式实行军政合一,社会生活方式以游牧为主。

(3)实质:蒙古社会从奴隶社会向封建社会的发展,是游牧文明与农业文明的斗争。(4)影响:在这场斗争中,由于忽必烈认识到中原文化的先进、重用汉法的重要性,依靠政权的力量强力推行汉法,镇压守旧势力,最终在全国范围内推行汉族的政治经济制度、生产生活习俗,促进了统一的多民族国家的巩固发展和社会经济的发展。1.阅读教材P42第1、2自然段、P43第3自然段,分析探究:忽必烈改制的原因。

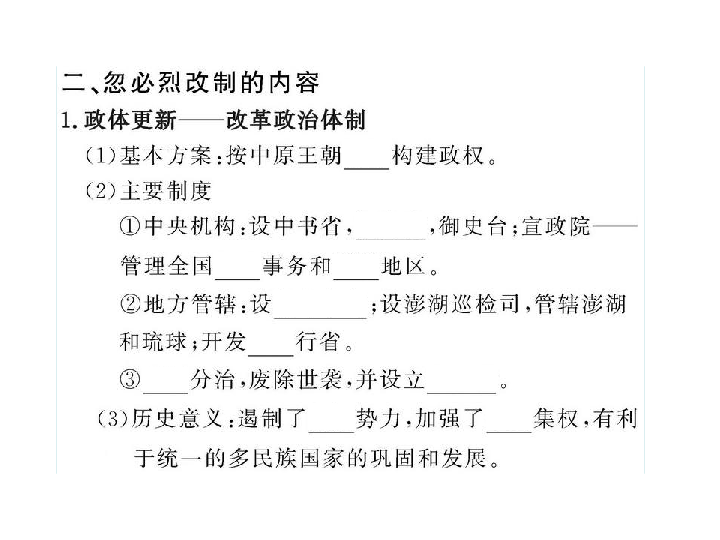

提示:(1)忽必烈深受汉文化的影响,深感中原政治制度的先进,立志进行变通创新的改革。(2)蒙古国疆域辽阔(“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”),但统治机构落后,须建立完善的国家机构加强统治。(3)忽必烈即位前,蒙古旧俗阻碍社会发展。(屠杀、游牧)(4)粉碎了顽固派的挑战,为改革创造了条件。(5)汉族地主阶级知识分子的鼓动。2.阅读教材P44第2自然段及小字部分内容,分析:忽必烈进行政治体制改革的原因。

提示:(1)统治机构的落后低效与疆域的辽阔形成巨大反差。(2)汉族地主官僚的鼓动。(3)忽必烈认识到中原政治制度的先进。3.阅读教材P46第2自然段小字,探究分析:导致这一数字变化的原因有哪些?

提示:由于建立起一系列完整的行之有效的体制机构和法规制度,并且高度重视推广先进的科学技术,忽必烈以农桑立国的国策得以贯彻实施。1.P45:请思考,如何评价忽必烈既改行汉法又维护蒙古贵族利益的做法?

提示:这种做法一方面肯定了先进的封建文明,另一方面又不损害蒙古贵族的利益,保持蒙古贵族的统治地位。2.P45:想一想,从《元史》记载的这些史料中,能够得到哪些历史信息?

提示:(1)严禁蒙古贵族强占民田,废耕田为牧场,恢复、保护农忽业生产。

(2)忽必烈转变了立国方针。 阅读教材P46最后1自然段、教材中材料《元史》及小字内容,分析探究:

(1)应如何评价忽必烈改革?

提示:①在改革初期使得北方经济全面恢复。②推行加强中央集权的措施,巩固了封建国家的统治。③实行“汉法”加强民族交往和中外交流,促进了多民族国家的发展。④加强对边远地区开发管理,实现了更大范围的大一统局面。(2)忽必烈改制为什么会取得成功?

提示:原因:①建立中央集权,果断地镇压了蒙古诸王的叛乱。②忽必烈“尽得天下豪杰而用之”。③在推行汉法的同时兼顾蒙古贵族的利益。④接受先进的政治制度;⑤顺应历史发展的潮流。⑥忽必烈个人的因素。为什么北方民族入主中原后“必行汉法,可以长久”?

提示:(1)中原地区的自然地理环境适合农业生产。中原地区经过长期的发展,在政治、经济、文化、人口素质诸方面都形成了明显的优势。

(2)北方民族统治汉地后,必须借用汉地较为成熟的各项制度和起用汉地人才,才能实现对汉地更为有效的统治。

提示:(1)“汉法”:即中原农业经济和在此基础上封建中央集权的统治措施。

(2)“旧俗”:落后的奴隶主意识和游牧生产方式形成的偏见,使蒙古社会保留了大量野蛮落后的习俗,即社会管理方式实行军政合一,社会生活方式以游牧为主。

(3)实质:蒙古社会从奴隶社会向封建社会的发展,是游牧文明与农业文明的斗争。(4)影响:在这场斗争中,由于忽必烈认识到中原文化的先进、重用汉法的重要性,依靠政权的力量强力推行汉法,镇压守旧势力,最终在全国范围内推行汉族的政治经济制度、生产生活习俗,促进了统一的多民族国家的巩固发展和社会经济的发展。1.阅读教材P42第1、2自然段、P43第3自然段,分析探究:忽必烈改制的原因。

提示:(1)忽必烈深受汉文化的影响,深感中原政治制度的先进,立志进行变通创新的改革。(2)蒙古国疆域辽阔(“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”),但统治机构落后,须建立完善的国家机构加强统治。(3)忽必烈即位前,蒙古旧俗阻碍社会发展。(屠杀、游牧)(4)粉碎了顽固派的挑战,为改革创造了条件。(5)汉族地主阶级知识分子的鼓动。2.阅读教材P44第2自然段及小字部分内容,分析:忽必烈进行政治体制改革的原因。

提示:(1)统治机构的落后低效与疆域的辽阔形成巨大反差。(2)汉族地主官僚的鼓动。(3)忽必烈认识到中原政治制度的先进。3.阅读教材P46第2自然段小字,探究分析:导致这一数字变化的原因有哪些?

提示:由于建立起一系列完整的行之有效的体制机构和法规制度,并且高度重视推广先进的科学技术,忽必烈以农桑立国的国策得以贯彻实施。1.P45:请思考,如何评价忽必烈既改行汉法又维护蒙古贵族利益的做法?

提示:这种做法一方面肯定了先进的封建文明,另一方面又不损害蒙古贵族的利益,保持蒙古贵族的统治地位。2.P45:想一想,从《元史》记载的这些史料中,能够得到哪些历史信息?

提示:(1)严禁蒙古贵族强占民田,废耕田为牧场,恢复、保护农忽业生产。

(2)忽必烈转变了立国方针。 阅读教材P46最后1自然段、教材中材料《元史》及小字内容,分析探究:

(1)应如何评价忽必烈改革?

提示:①在改革初期使得北方经济全面恢复。②推行加强中央集权的措施,巩固了封建国家的统治。③实行“汉法”加强民族交往和中外交流,促进了多民族国家的发展。④加强对边远地区开发管理,实现了更大范围的大一统局面。(2)忽必烈改制为什么会取得成功?

提示:原因:①建立中央集权,果断地镇压了蒙古诸王的叛乱。②忽必烈“尽得天下豪杰而用之”。③在推行汉法的同时兼顾蒙古贵族的利益。④接受先进的政治制度;⑤顺应历史发展的潮流。⑥忽必烈个人的因素。为什么北方民族入主中原后“必行汉法,可以长久”?

提示:(1)中原地区的自然地理环境适合农业生产。中原地区经过长期的发展,在政治、经济、文化、人口素质诸方面都形成了明显的优势。

(2)北方民族统治汉地后,必须借用汉地较为成熟的各项制度和起用汉地人才,才能实现对汉地更为有效的统治。