第21课《登幽州台歌》《望岳》《登飞来峰》课件2021-2022学年部编版语文七年级下册(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 第21课《登幽州台歌》《望岳》《登飞来峰》课件2021-2022学年部编版语文七年级下册(共55张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-06 13:03:19 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

中国是诗的国度,在历史的悠悠长河中,诗人们张目人间,寄情山水,人情物理,体察入微,或执着,或洒脱,或沉郁,或飘逸,风情万种,千古流芳。

今天,我们一起学习古代诗歌五首,随着诗人的生花妙笔,走进他们的内心世界。

第21课 古代诗歌五首

登幽州台歌

作者简介

陈子昂 (661-702),字伯玉,梓州射洪(今属四川)人,唐代文学家。他论诗标榜汉魏风骨,反对齐梁绮靡之风,所作诗歌以《感遇》三十八首最为杰出,其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力。有《陈子昂集》传世。他是一个具有政治见解和政治才能的文人,敢言,对武后朝的不少弊政,常常提出批评意见,不为武则天所重视,并曾一度因逆党株连下狱,他的政治抱负不能实现,反而受到打击,这使他心情非常苦闷。

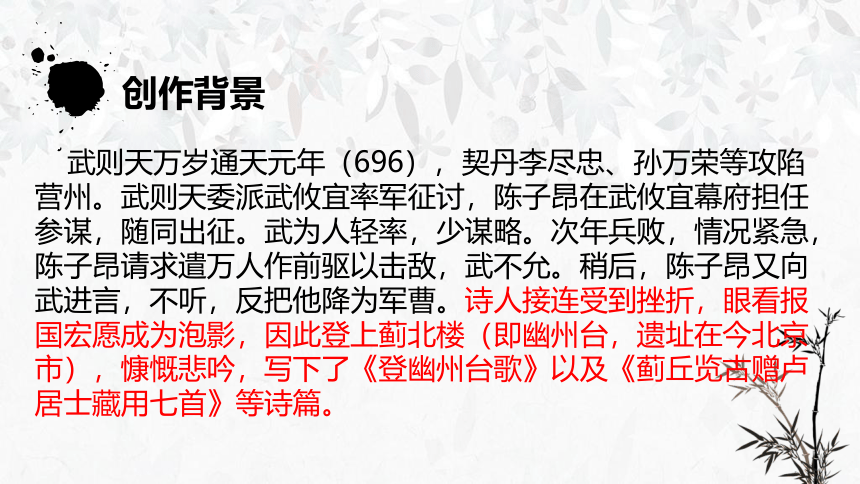

创作背景

武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随同出征。武为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人作前驱以击敌,武不允。稍后,陈子昂又向武进言,不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(即幽州台,遗址在今北京市),慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》以及《蓟丘览古赠卢居士藏用七首》等诗篇。

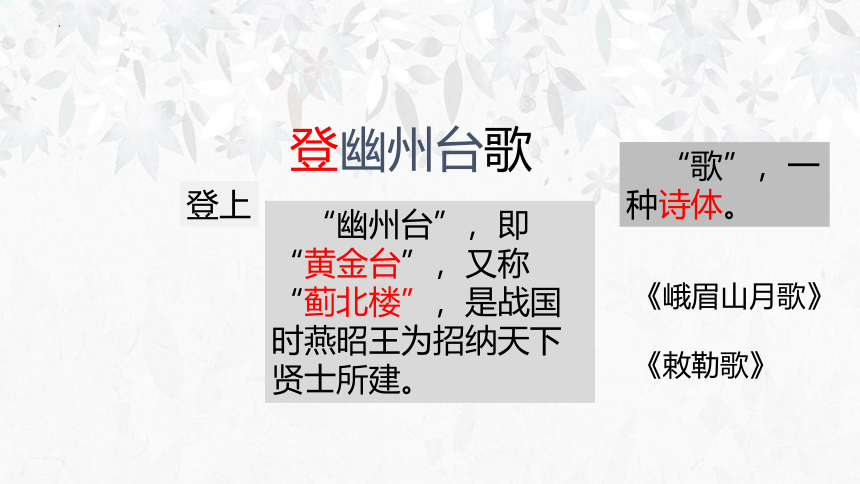

“幽州台”,即“黄金台”,又称“蓟北楼”,是战国时燕昭王为招纳天下贤士所建。

登幽州台歌

登上

“歌”,一种诗体。

《峨眉山月歌》

《敕勒歌》

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

后世之人轻骏骨,再无高台置黄金。

矗矗凌云百尺台,燕昭好士亦雄才。

我来不见黄金址,为报燕昭一尺书。

筑台置黄金,自是君王心。

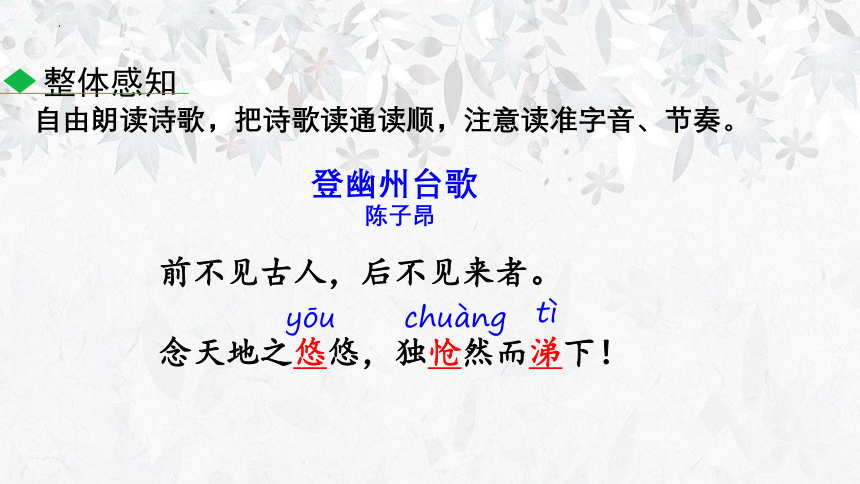

自由朗读诗歌,把诗歌读通读顺,注意读准字音、节奏。

整体感知

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

yōu

chuànɡ

tì

结合课下注释,疏通诗意

登幽州台歌

陈子昂

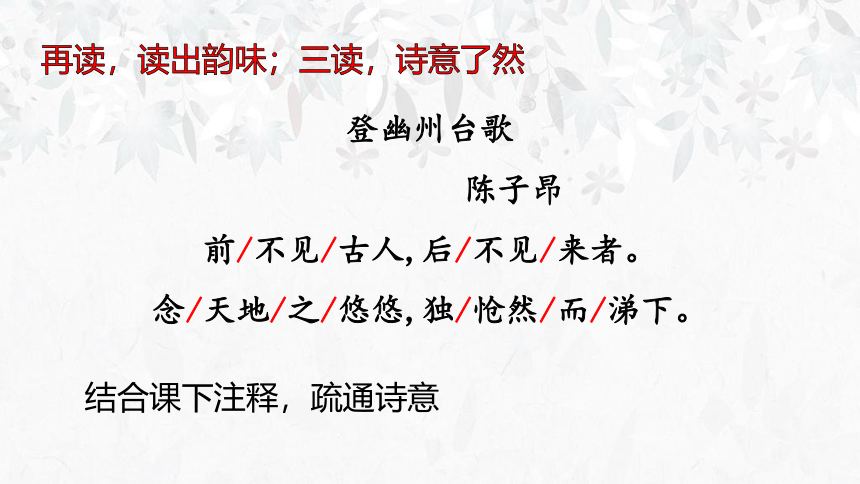

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下。

再读,读出韵味;三读,诗意了然

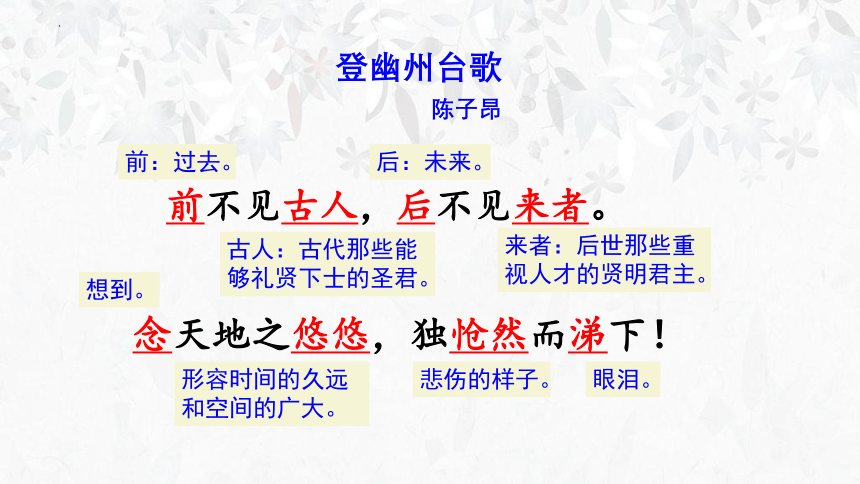

前不见古人,后不见来者。

前:过去。

后:未来。

古人:古代那些能够礼贤下士的圣君。

来者:后世那些重视人才的贤明君主。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

想到。

悲伤的样子。

眼泪。

形容时间的久远和空间的广大。

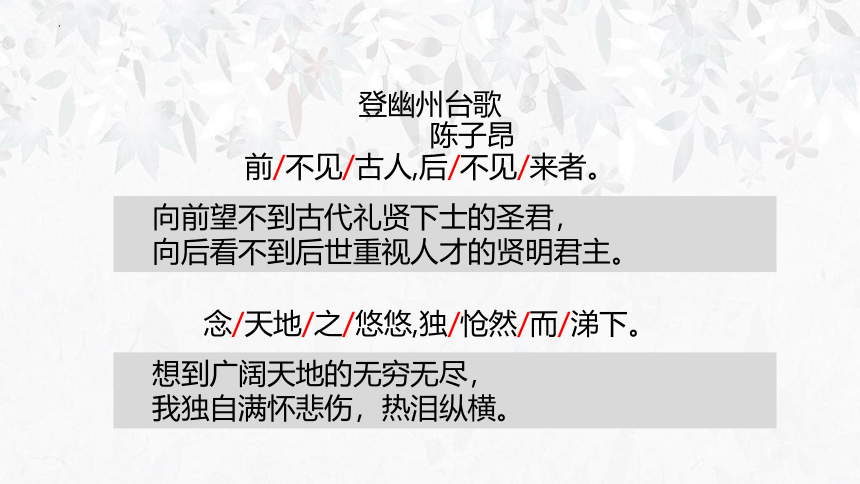

登幽州台歌

陈子昂

想到广阔天地的无穷无尽,

我独自满怀悲伤,热泪纵横。

登幽州台歌

陈子昂

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下。

向前望不到古代礼贤下士的圣君,

向后看不到后世重视人才的贤明君主。

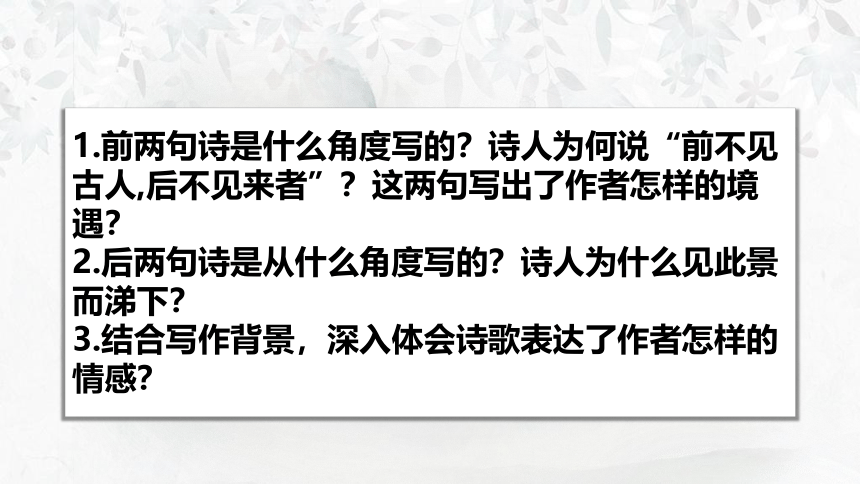

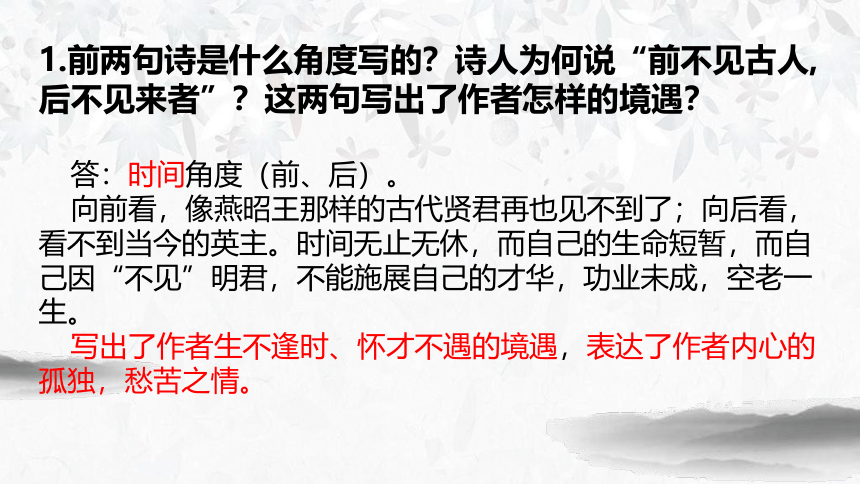

1.前两句诗是什么角度写的?诗人为何说“前不见古人,后不见来者”?这两句写出了作者怎样的境遇?

2.后两句诗是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?

3.结合写作背景,深入体会诗歌表达了作者怎样的情感?

1.前两句诗是什么角度写的?诗人为何说“前不见古人,后不见来者”?这两句写出了作者怎样的境遇?

答:时间角度(前、后)。

向前看,像燕昭王那样的古代贤君再也见不到了;向后看,看不到当今的英主。时间无止无休,而自己的生命短暂,而自己因“不见”明君,不能施展自己的才华,功业未成,空老一生。

写出了作者生不逢时、怀才不遇的境遇,表达了作者内心的孤独,愁苦之情。

2.后两句诗是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?

答:空间角度(天、地)。

诗人立足于幽州台这个时间与空间的交汇点,眼观天地,空间无边无际,而个人何其渺小!神游今古,时间无始无终,而一生何其短暂!再加上明君贤臣、英雄豪杰难追难待。大地茫茫,空阔寂寥,没有一个知音,于是一种沉重和孤立无援、独行无友的孤独袭上心头,不禁“怆然而涕下”!

3.结合写作背景,深入体会诗歌表达了作者怎样的情感?

答:通过写诗人独自登临幽州台所见所感,表达了诗人生不逢时、怀才不遇、壮志难酬、孤独苦闷的情怀。

主旨

通过写诗人独自登临幽州台所见所感,表达了诗人生不逢时、怀才不遇、壮志难酬、孤独苦闷的情怀。

1.《登幽州台歌》中表达诗人生不逢时、怀才不遇的诗句是: , 。

2.《登幽州台歌》中抒发诗人独立于悠悠天地间,孤独寂寞之情的诗句是: , 。

3.描写空间辽阔抒发悲哀苦闷心情句是: , 。

4.下面对这首诗赏析有误的一项是( )

A.诗中的“古人”指古代的明君贤士,这句表现了诗人对历史上君臣遇合,风云际会成就一番事业的无限向往之情。

B.二句中的“来者”指后世来登幽州台的人们,这句表现了诗人苦于人生有限而不及见“来者”的无限伤感之意。:

C.本篇在艺术表现上很出色。上两句俯仰古今,写出时间绵长;第三句登楼眺望,写出空间辽阔,与第四句描绘了诗人孤单寂寞悲哀苦闷的情绪,两相映照,分外动人。

D.第四句饱蘸感情,凌空一笔, 使抒情主人公——诗人慷慨悲壮的自我形象站立在画面之中,画面顿时神韵飞动,感人至深。

B

5.曹操的《观沧海》与本诗都是登高抒怀之作,试比较一下这首诗抒发的情感与《登幽州台歌》有什么不同。

观沧海

曹操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛耸峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

本诗以慷慨悲凉的调子,表达了诗人怀才不遇、壮志难酬、时不我待、孤独悲伤的感情。

《观沧海》通过描写茫茫沧海波澜壮阔的景象,表达了诗人宏伟的抱负和宽广的胸襟,表现了诗人豪迈自信的态度。这首诗的基调苍凉慷慨,历来被视为“建安风骨”的代表作。这首诗借景抒情,勾画了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了诗人统一中国、建功立业的抱负。

课堂检测

A.莫笑/农家/腊酒浑

B.化作春泥/更护花

C.飞来/山上千寻/塔

D.拄杖/无时/夜叩门

【解析】C项正确的朗读节奏是“飞来/山上/千寻塔”。

C

3.下列诗句的节奏划分有误的一项是( )

有语云:“五岳归来不看山”

泰山――五岳之首

泰山 东岳 山东泰安

华山 西岳 陕西华阴

衡山 南岳 湖南衡阳

恒山 北岳 山西大同

嵩山 中岳 河南郑州

杜甫(712-770),字子美,唐代伟大的现实主义诗人,自号少陵野老。唐肃宗时,官左拾遗,故而被称为“杜拾遗”。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎,故后世又称他“杜工部”。杜甫为避“安史之乱”,携家入蜀,在成都营建茅屋而居,故称“杜草堂”。与李白合称“李杜”。

作者简介

杜甫生于河南巩县一个“奉儒守官”并有文学传统的家庭。杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉及社会动荡、人民疾苦,被誉为“______”。杜诗的主要风格是_________。杜甫忧国忧民,诗艺精湛,被后世尊称为“______”。他的诗歌把社会现实与个人生活紧密结合,达到了思想内容与艺术形式的完美统一,是古代诗歌的顶峰,对后世影响长远。

诗史

诗圣

沉郁顿挫

主要代表诗作:

《望岳》《春望》《茅屋为秋风所破歌》《闻官军收河南河北》

“三吏”:

“三别”:

《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》

《新婚别》《垂老别》《无家别》

这是杜甫早期的作品。唐玄宗开元二十四年(736年),24岁的杜甫离开长安,到兖州(今山东省)去探望父亲,之后由齐入鲁,途径泰山,便写下了这首诗。字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬勃的朝气。

全诗没有一个“望”字,但句句写向岳而望。距离是自远而近,时间是从朝至暮,并由望岳悬想将来的登岳。

写作背景

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

fú

liǎo

zì

céng

自由朗读诗歌,把诗歌读通读顺,注意读准字音、节奏。

整体感知

岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

望 岳

杜 甫

dài

liǎo

zì

céng

杜甫

译文:泰山到底怎么样呢?(它)横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

指泰山。

不尽。

译文:大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

指天地、大自然。

古人以山北水南为阴,山南水北为阳。

聚集。

造化 钟神秀,阴阳 割昏晓。

反复朗读诗歌,用自己的话说说诗句的意思。

分。

精读细研

译文:((山中)升起层层云气,(看后使人)心胸开阔激荡,张大眼睛远望飞鸟归林。

心胸震荡。

同“层”。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

眼眶。

终当,终要。

登上。

会当 凌绝顶,一览众山小。

译文:(我)定要登上顶峰,看众多的山,都显得低矮渺小

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

/

/

/

/

/

/

/

/

/

泰山到底怎么样呢?(它)横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

(山中)升起层层云气,(看后使人)心胸开阔激荡,张大眼睛远望飞鸟归林。(我)定要登上顶峰,看众多的山,都显得低矮渺小。

新知讲解

合作探究

1.首联用了什么修辞手法?这样写有什么好处?

用设问句激起人们对泰山的敬意,借齐鲁大地来烘托泰山拔地而起、参天耸立的形象。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

2.你认为颔联中哪一个字用得最好?好在哪里?

“割”字是“切断”的意思,把泰山比作一把直指云天的硕大无比的宝刀,它把阳光切断,使得山的南北两面呈现出截然不同的明暗之景,突出了泰山的高峻挺拔和遮天蔽日。

合作探究

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

“钟”字是“聚集”的意思,含有拟人的意味。诗人赋予自然以人的情感,说造物主对泰山情有独钟,把所有的神奇秀丽都聚集在泰山上,既写出了泰山的神奇秀丽,也表达了诗人对泰山的赞美之情。

合作探究

3.作者在颈联中写到他看到了一幅怎样的画面?请用生动的语言描绘出来。

望层层云气升腾,令人胸怀荡漾,睁大眼睛,看那暮归的鸟群渐渐消失在了崇山峻岭之中。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

4.尾联是本诗的主旨句,你从中感受到了作者怎样的情感?

这句不仅写出了诗人不怕困难、勇于攀登泰山之顶的决心,更是诗人要攀登人生顶峰的誓言,表达了诗人的伟大抱负。

合作探究

会当凌绝顶,一览众山小。

尾联中蕴含了怎样的人生启示和哲理?

它告诉我们:不怕困难,勇攀高峰,不但望得远,而且可以雄视一切。它鼓励人们树雄心立壮志,不怕困难,坚持到底。

《望岳》描绘泰山高大雄伟磅礴的气势和神奇秀丽的景色,以及诗人企望攀登绝顶的心情,表达了诗人不怕困难,敢于攀登之雄心,抒发了诗人向往登上绝顶的壮志,表达了诗人早年的远大抱负,表现了一种敢于进取、积极向上的人生态度。

主旨

⑴杜甫《望岳》中借齐鲁大地烘托泰山拔地而起、参天耸立形象的语句是:____________,____________。

⑵杜甫《望岳》中描写近望泰山神奇秀丽的景色和巍峨高大的形象的句子是:____________,____________。

造化钟神秀,阴阳割昏晓

岱宗夫如何,齐鲁青未了

1.根据理解默写

⑶杜甫《望岳》中写出细望之所见,表达作者心情激荡和眼界开阔的句子是:____________,____________。

⑷杜甫《望岳》中既是攀登泰山极顶的誓言,又是攀登人生顶峰的誓言的语句

是:____________,_____________。

会当凌绝顶,一览众山小

荡胸生层云,决眦入归鸟

⑶杜甫《望岳》中写出细望之所见,表达作者心情激荡和眼界开阔的句子是:____________,____________。

⑷杜甫《望岳》中既是攀登泰山极顶的誓言,又是攀登人生顶峰的誓言的语句

是:____________,_____________。

会当凌绝顶,一览众山小

荡胸生层云,决眦入归鸟

飞来峰

飞来峰又叫灵鹫峰,位于浙江杭州灵隐寺前。高168米,有“东南第一山”“武林第一峰”等多种称呼,为西湖八大景之一。飞来峰无石不奇,无树不古,无洞不幽,秀丽绝伦。飞来峰的厅岩怪石,如蛟龙,如奔象,如卧虎,如惊猿。山上老树古藤,盘根错节;岩骨暴露,锋棱如峭。

飞来峰

飞来峰又叫灵鹫峰,位于浙江杭州灵隐寺前。高168米,有“东南第一山”“武林第一峰”等多种称呼,为西湖八大景之一。飞来峰无石不奇,无树不古,无洞不幽,秀丽绝伦。飞来峰的厅岩怪石,如蛟龙,如奔象,如卧虎,如惊猿。山上老树古藤,盘根错节;岩骨暴露,锋棱如峭。

作者简介

王安石,字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人。北宋政治家、文学家和思想家。当过宰相,在神宗皇帝支持下实行改革,历史上叫做“王安石变法“。为“唐宋八大家”之一。他的诗歌遒劲清新。他的词虽不多但风格高峻。今有文集《王文公文集》《临川先生文集》。

创作背景

《登飞来峰》是王安石30岁时所作。皇佑二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。

结合课下注释,疏通诗意

登飞来峰

王安石

飞来山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

初读,辨音识形;再读,读出韵味;三读,诗意了然

即浙江绍兴城外的宝林山,唐宋时其上有应天塔,故又俗称“塔山”。古代传说此山自琅琊郡东武(今山东诸城)飞来。

听说。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

形容塔高。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

视线。

因为。

最高处。

不怕浮云遮住我远望的视线,

只因为我已身在塔的最高层。

登飞来峰

王安石

飞来峰上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

飞来山上有一座高高的塔,

听说鸡鸣叫时可以看见太阳升起。

1.任选角度赏析“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”。

2.本诗中,“浮云”一词的寓意是什么?

3.请从哲理角度赏析“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”。

1.任选角度赏析“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”。

答:①“千寻”运用夸张的修辞手法极言塔高,第二句以“见日升”,从侧面衬托出古塔之高,直入云霄。写出了诗人的立足点之高,为下文蓄势。

②运用虚实结合的手法,虚写诗人在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心的情怀

2.就情境说,语序应是“因为身在最高层,所以不畏浮云遮目”,但诗人却倒过来,先说果,后说因,为什么?

答:一因一果的倒置,突出了“自缘身在最高层”的重要性,可见诗人构思的精深。

3.联系诗人的写作背景及个人经历思考,本诗中,“浮云”一词的寓意是什么?

答:眼前的困难、障碍、挫折等,也可以用来比喻奸佞小人。

联系到诗人后来向宋仁宗上万言书,以及实行变法,与保守派的坚决斗争等,这可说是个战斗的宣言,表现出了作者变法革新的政治理想和远大抱负,以及大无畏的精神。

4.请从哲理角度赏析“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”。

①人不能只顾眼前的利益,应该放眼大局和长远处;

②掌握了正确的方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的表象迷惑;

③站得高才能看得远。

只有站得高、看得远,才能不怕阻挠、不被眼前的困难吓倒。

主旨

这首诗将写景、抒情、说理紧密结合,通过写登高感受表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心的情怀。和不怕困难、勇往直前的精神。

1、王安石《登飞来峰》中 , 。两句诗与苏轼《题西林壁》中 , 。两句异曲同工,写法极为相似。

2、对王安石的《登飞来峰》赏析不正确的一项是( )

A."不畏"显示出作者的自信,表达了作者不怕一切邪恶势力阻挠的豪情壮志。

B."浮云"指眼前的困难、障碍,比喻阻挠变法的小人或一切阻碍历史前进的势力。

C.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,"不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层",与杜甫的"会当凌绝顶,一览众山小"有异曲同工之妙。

D.这首诗借景说理,语意双关,既抒发了作者革新政治的雄心壮志,又表现出作者归隐山野的矛盾心理。

谢谢

中国是诗的国度,在历史的悠悠长河中,诗人们张目人间,寄情山水,人情物理,体察入微,或执着,或洒脱,或沉郁,或飘逸,风情万种,千古流芳。

今天,我们一起学习古代诗歌五首,随着诗人的生花妙笔,走进他们的内心世界。

第21课 古代诗歌五首

登幽州台歌

作者简介

陈子昂 (661-702),字伯玉,梓州射洪(今属四川)人,唐代文学家。他论诗标榜汉魏风骨,反对齐梁绮靡之风,所作诗歌以《感遇》三十八首最为杰出,其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力。有《陈子昂集》传世。他是一个具有政治见解和政治才能的文人,敢言,对武后朝的不少弊政,常常提出批评意见,不为武则天所重视,并曾一度因逆党株连下狱,他的政治抱负不能实现,反而受到打击,这使他心情非常苦闷。

创作背景

武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随同出征。武为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人作前驱以击敌,武不允。稍后,陈子昂又向武进言,不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(即幽州台,遗址在今北京市),慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》以及《蓟丘览古赠卢居士藏用七首》等诗篇。

“幽州台”,即“黄金台”,又称“蓟北楼”,是战国时燕昭王为招纳天下贤士所建。

登幽州台歌

登上

“歌”,一种诗体。

《峨眉山月歌》

《敕勒歌》

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

后世之人轻骏骨,再无高台置黄金。

矗矗凌云百尺台,燕昭好士亦雄才。

我来不见黄金址,为报燕昭一尺书。

筑台置黄金,自是君王心。

自由朗读诗歌,把诗歌读通读顺,注意读准字音、节奏。

整体感知

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

yōu

chuànɡ

tì

结合课下注释,疏通诗意

登幽州台歌

陈子昂

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下。

再读,读出韵味;三读,诗意了然

前不见古人,后不见来者。

前:过去。

后:未来。

古人:古代那些能够礼贤下士的圣君。

来者:后世那些重视人才的贤明君主。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

想到。

悲伤的样子。

眼泪。

形容时间的久远和空间的广大。

登幽州台歌

陈子昂

想到广阔天地的无穷无尽,

我独自满怀悲伤,热泪纵横。

登幽州台歌

陈子昂

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下。

向前望不到古代礼贤下士的圣君,

向后看不到后世重视人才的贤明君主。

1.前两句诗是什么角度写的?诗人为何说“前不见古人,后不见来者”?这两句写出了作者怎样的境遇?

2.后两句诗是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?

3.结合写作背景,深入体会诗歌表达了作者怎样的情感?

1.前两句诗是什么角度写的?诗人为何说“前不见古人,后不见来者”?这两句写出了作者怎样的境遇?

答:时间角度(前、后)。

向前看,像燕昭王那样的古代贤君再也见不到了;向后看,看不到当今的英主。时间无止无休,而自己的生命短暂,而自己因“不见”明君,不能施展自己的才华,功业未成,空老一生。

写出了作者生不逢时、怀才不遇的境遇,表达了作者内心的孤独,愁苦之情。

2.后两句诗是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?

答:空间角度(天、地)。

诗人立足于幽州台这个时间与空间的交汇点,眼观天地,空间无边无际,而个人何其渺小!神游今古,时间无始无终,而一生何其短暂!再加上明君贤臣、英雄豪杰难追难待。大地茫茫,空阔寂寥,没有一个知音,于是一种沉重和孤立无援、独行无友的孤独袭上心头,不禁“怆然而涕下”!

3.结合写作背景,深入体会诗歌表达了作者怎样的情感?

答:通过写诗人独自登临幽州台所见所感,表达了诗人生不逢时、怀才不遇、壮志难酬、孤独苦闷的情怀。

主旨

通过写诗人独自登临幽州台所见所感,表达了诗人生不逢时、怀才不遇、壮志难酬、孤独苦闷的情怀。

1.《登幽州台歌》中表达诗人生不逢时、怀才不遇的诗句是: , 。

2.《登幽州台歌》中抒发诗人独立于悠悠天地间,孤独寂寞之情的诗句是: , 。

3.描写空间辽阔抒发悲哀苦闷心情句是: , 。

4.下面对这首诗赏析有误的一项是( )

A.诗中的“古人”指古代的明君贤士,这句表现了诗人对历史上君臣遇合,风云际会成就一番事业的无限向往之情。

B.二句中的“来者”指后世来登幽州台的人们,这句表现了诗人苦于人生有限而不及见“来者”的无限伤感之意。:

C.本篇在艺术表现上很出色。上两句俯仰古今,写出时间绵长;第三句登楼眺望,写出空间辽阔,与第四句描绘了诗人孤单寂寞悲哀苦闷的情绪,两相映照,分外动人。

D.第四句饱蘸感情,凌空一笔, 使抒情主人公——诗人慷慨悲壮的自我形象站立在画面之中,画面顿时神韵飞动,感人至深。

B

5.曹操的《观沧海》与本诗都是登高抒怀之作,试比较一下这首诗抒发的情感与《登幽州台歌》有什么不同。

观沧海

曹操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛耸峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

本诗以慷慨悲凉的调子,表达了诗人怀才不遇、壮志难酬、时不我待、孤独悲伤的感情。

《观沧海》通过描写茫茫沧海波澜壮阔的景象,表达了诗人宏伟的抱负和宽广的胸襟,表现了诗人豪迈自信的态度。这首诗的基调苍凉慷慨,历来被视为“建安风骨”的代表作。这首诗借景抒情,勾画了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了诗人统一中国、建功立业的抱负。

课堂检测

A.莫笑/农家/腊酒浑

B.化作春泥/更护花

C.飞来/山上千寻/塔

D.拄杖/无时/夜叩门

【解析】C项正确的朗读节奏是“飞来/山上/千寻塔”。

C

3.下列诗句的节奏划分有误的一项是( )

有语云:“五岳归来不看山”

泰山――五岳之首

泰山 东岳 山东泰安

华山 西岳 陕西华阴

衡山 南岳 湖南衡阳

恒山 北岳 山西大同

嵩山 中岳 河南郑州

杜甫(712-770),字子美,唐代伟大的现实主义诗人,自号少陵野老。唐肃宗时,官左拾遗,故而被称为“杜拾遗”。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎,故后世又称他“杜工部”。杜甫为避“安史之乱”,携家入蜀,在成都营建茅屋而居,故称“杜草堂”。与李白合称“李杜”。

作者简介

杜甫生于河南巩县一个“奉儒守官”并有文学传统的家庭。杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉及社会动荡、人民疾苦,被誉为“______”。杜诗的主要风格是_________。杜甫忧国忧民,诗艺精湛,被后世尊称为“______”。他的诗歌把社会现实与个人生活紧密结合,达到了思想内容与艺术形式的完美统一,是古代诗歌的顶峰,对后世影响长远。

诗史

诗圣

沉郁顿挫

主要代表诗作:

《望岳》《春望》《茅屋为秋风所破歌》《闻官军收河南河北》

“三吏”:

“三别”:

《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》

《新婚别》《垂老别》《无家别》

这是杜甫早期的作品。唐玄宗开元二十四年(736年),24岁的杜甫离开长安,到兖州(今山东省)去探望父亲,之后由齐入鲁,途径泰山,便写下了这首诗。字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬勃的朝气。

全诗没有一个“望”字,但句句写向岳而望。距离是自远而近,时间是从朝至暮,并由望岳悬想将来的登岳。

写作背景

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

fú

liǎo

zì

céng

自由朗读诗歌,把诗歌读通读顺,注意读准字音、节奏。

整体感知

岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

望 岳

杜 甫

dài

liǎo

zì

céng

杜甫

译文:泰山到底怎么样呢?(它)横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

指泰山。

不尽。

译文:大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

指天地、大自然。

古人以山北水南为阴,山南水北为阳。

聚集。

造化 钟神秀,阴阳 割昏晓。

反复朗读诗歌,用自己的话说说诗句的意思。

分。

精读细研

译文:((山中)升起层层云气,(看后使人)心胸开阔激荡,张大眼睛远望飞鸟归林。

心胸震荡。

同“层”。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

眼眶。

终当,终要。

登上。

会当 凌绝顶,一览众山小。

译文:(我)定要登上顶峰,看众多的山,都显得低矮渺小

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

/

/

/

/

/

/

/

/

/

泰山到底怎么样呢?(它)横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

(山中)升起层层云气,(看后使人)心胸开阔激荡,张大眼睛远望飞鸟归林。(我)定要登上顶峰,看众多的山,都显得低矮渺小。

新知讲解

合作探究

1.首联用了什么修辞手法?这样写有什么好处?

用设问句激起人们对泰山的敬意,借齐鲁大地来烘托泰山拔地而起、参天耸立的形象。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

2.你认为颔联中哪一个字用得最好?好在哪里?

“割”字是“切断”的意思,把泰山比作一把直指云天的硕大无比的宝刀,它把阳光切断,使得山的南北两面呈现出截然不同的明暗之景,突出了泰山的高峻挺拔和遮天蔽日。

合作探究

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

“钟”字是“聚集”的意思,含有拟人的意味。诗人赋予自然以人的情感,说造物主对泰山情有独钟,把所有的神奇秀丽都聚集在泰山上,既写出了泰山的神奇秀丽,也表达了诗人对泰山的赞美之情。

合作探究

3.作者在颈联中写到他看到了一幅怎样的画面?请用生动的语言描绘出来。

望层层云气升腾,令人胸怀荡漾,睁大眼睛,看那暮归的鸟群渐渐消失在了崇山峻岭之中。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

4.尾联是本诗的主旨句,你从中感受到了作者怎样的情感?

这句不仅写出了诗人不怕困难、勇于攀登泰山之顶的决心,更是诗人要攀登人生顶峰的誓言,表达了诗人的伟大抱负。

合作探究

会当凌绝顶,一览众山小。

尾联中蕴含了怎样的人生启示和哲理?

它告诉我们:不怕困难,勇攀高峰,不但望得远,而且可以雄视一切。它鼓励人们树雄心立壮志,不怕困难,坚持到底。

《望岳》描绘泰山高大雄伟磅礴的气势和神奇秀丽的景色,以及诗人企望攀登绝顶的心情,表达了诗人不怕困难,敢于攀登之雄心,抒发了诗人向往登上绝顶的壮志,表达了诗人早年的远大抱负,表现了一种敢于进取、积极向上的人生态度。

主旨

⑴杜甫《望岳》中借齐鲁大地烘托泰山拔地而起、参天耸立形象的语句是:____________,____________。

⑵杜甫《望岳》中描写近望泰山神奇秀丽的景色和巍峨高大的形象的句子是:____________,____________。

造化钟神秀,阴阳割昏晓

岱宗夫如何,齐鲁青未了

1.根据理解默写

⑶杜甫《望岳》中写出细望之所见,表达作者心情激荡和眼界开阔的句子是:____________,____________。

⑷杜甫《望岳》中既是攀登泰山极顶的誓言,又是攀登人生顶峰的誓言的语句

是:____________,_____________。

会当凌绝顶,一览众山小

荡胸生层云,决眦入归鸟

⑶杜甫《望岳》中写出细望之所见,表达作者心情激荡和眼界开阔的句子是:____________,____________。

⑷杜甫《望岳》中既是攀登泰山极顶的誓言,又是攀登人生顶峰的誓言的语句

是:____________,_____________。

会当凌绝顶,一览众山小

荡胸生层云,决眦入归鸟

飞来峰

飞来峰又叫灵鹫峰,位于浙江杭州灵隐寺前。高168米,有“东南第一山”“武林第一峰”等多种称呼,为西湖八大景之一。飞来峰无石不奇,无树不古,无洞不幽,秀丽绝伦。飞来峰的厅岩怪石,如蛟龙,如奔象,如卧虎,如惊猿。山上老树古藤,盘根错节;岩骨暴露,锋棱如峭。

飞来峰

飞来峰又叫灵鹫峰,位于浙江杭州灵隐寺前。高168米,有“东南第一山”“武林第一峰”等多种称呼,为西湖八大景之一。飞来峰无石不奇,无树不古,无洞不幽,秀丽绝伦。飞来峰的厅岩怪石,如蛟龙,如奔象,如卧虎,如惊猿。山上老树古藤,盘根错节;岩骨暴露,锋棱如峭。

作者简介

王安石,字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人。北宋政治家、文学家和思想家。当过宰相,在神宗皇帝支持下实行改革,历史上叫做“王安石变法“。为“唐宋八大家”之一。他的诗歌遒劲清新。他的词虽不多但风格高峻。今有文集《王文公文集》《临川先生文集》。

创作背景

《登飞来峰》是王安石30岁时所作。皇佑二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。

结合课下注释,疏通诗意

登飞来峰

王安石

飞来山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

初读,辨音识形;再读,读出韵味;三读,诗意了然

即浙江绍兴城外的宝林山,唐宋时其上有应天塔,故又俗称“塔山”。古代传说此山自琅琊郡东武(今山东诸城)飞来。

听说。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

形容塔高。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

视线。

因为。

最高处。

不怕浮云遮住我远望的视线,

只因为我已身在塔的最高层。

登飞来峰

王安石

飞来峰上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

飞来山上有一座高高的塔,

听说鸡鸣叫时可以看见太阳升起。

1.任选角度赏析“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”。

2.本诗中,“浮云”一词的寓意是什么?

3.请从哲理角度赏析“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”。

1.任选角度赏析“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”。

答:①“千寻”运用夸张的修辞手法极言塔高,第二句以“见日升”,从侧面衬托出古塔之高,直入云霄。写出了诗人的立足点之高,为下文蓄势。

②运用虚实结合的手法,虚写诗人在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心的情怀

2.就情境说,语序应是“因为身在最高层,所以不畏浮云遮目”,但诗人却倒过来,先说果,后说因,为什么?

答:一因一果的倒置,突出了“自缘身在最高层”的重要性,可见诗人构思的精深。

3.联系诗人的写作背景及个人经历思考,本诗中,“浮云”一词的寓意是什么?

答:眼前的困难、障碍、挫折等,也可以用来比喻奸佞小人。

联系到诗人后来向宋仁宗上万言书,以及实行变法,与保守派的坚决斗争等,这可说是个战斗的宣言,表现出了作者变法革新的政治理想和远大抱负,以及大无畏的精神。

4.请从哲理角度赏析“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”。

①人不能只顾眼前的利益,应该放眼大局和长远处;

②掌握了正确的方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的表象迷惑;

③站得高才能看得远。

只有站得高、看得远,才能不怕阻挠、不被眼前的困难吓倒。

主旨

这首诗将写景、抒情、说理紧密结合,通过写登高感受表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心的情怀。和不怕困难、勇往直前的精神。

1、王安石《登飞来峰》中 , 。两句诗与苏轼《题西林壁》中 , 。两句异曲同工,写法极为相似。

2、对王安石的《登飞来峰》赏析不正确的一项是( )

A."不畏"显示出作者的自信,表达了作者不怕一切邪恶势力阻挠的豪情壮志。

B."浮云"指眼前的困难、障碍,比喻阻挠变法的小人或一切阻碍历史前进的势力。

C.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,"不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层",与杜甫的"会当凌绝顶,一览众山小"有异曲同工之妙。

D.这首诗借景说理,语意双关,既抒发了作者革新政治的雄心壮志,又表现出作者归隐山野的矛盾心理。

谢谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读