人教部编版版九年级下册语文课时训练:23 出师表(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教部编版版九年级下册语文课时训练:23 出师表(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 45.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-05 15:52:41 | ||

图片预览

文档简介

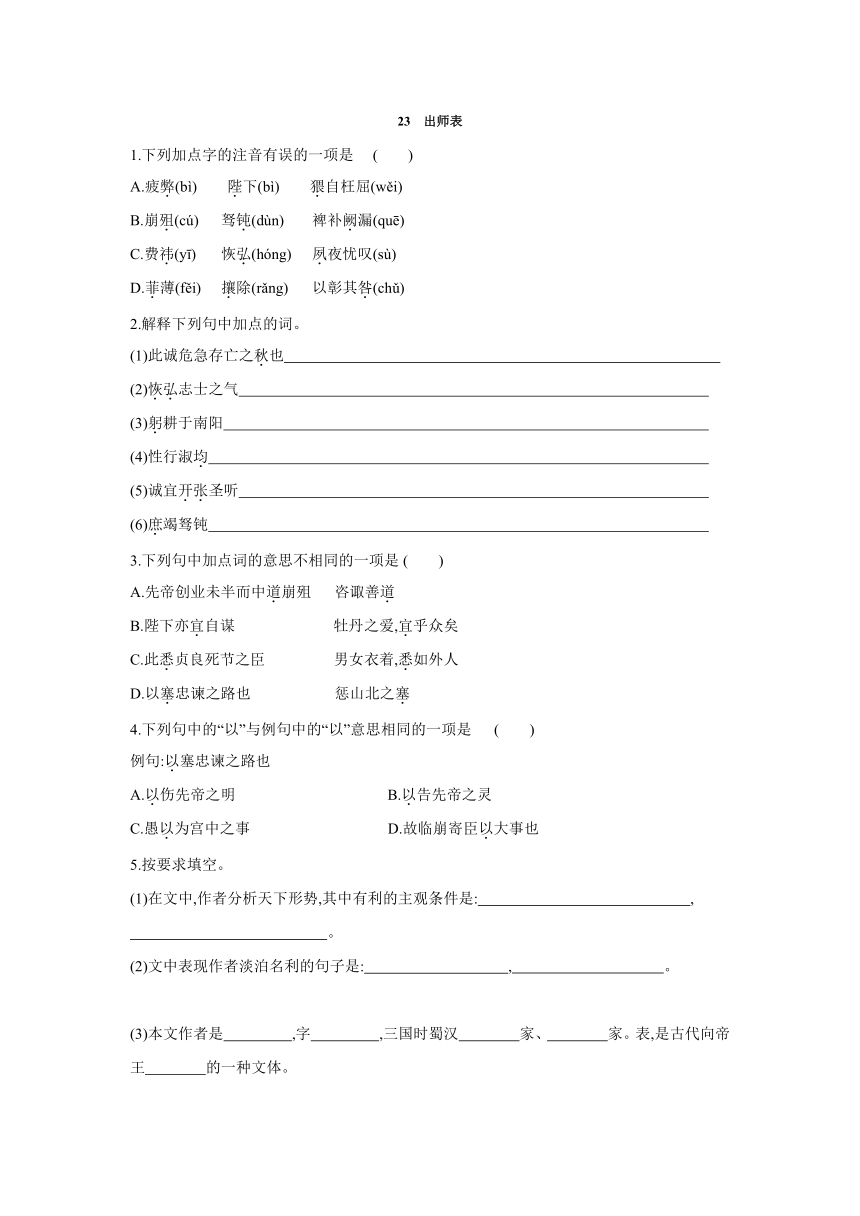

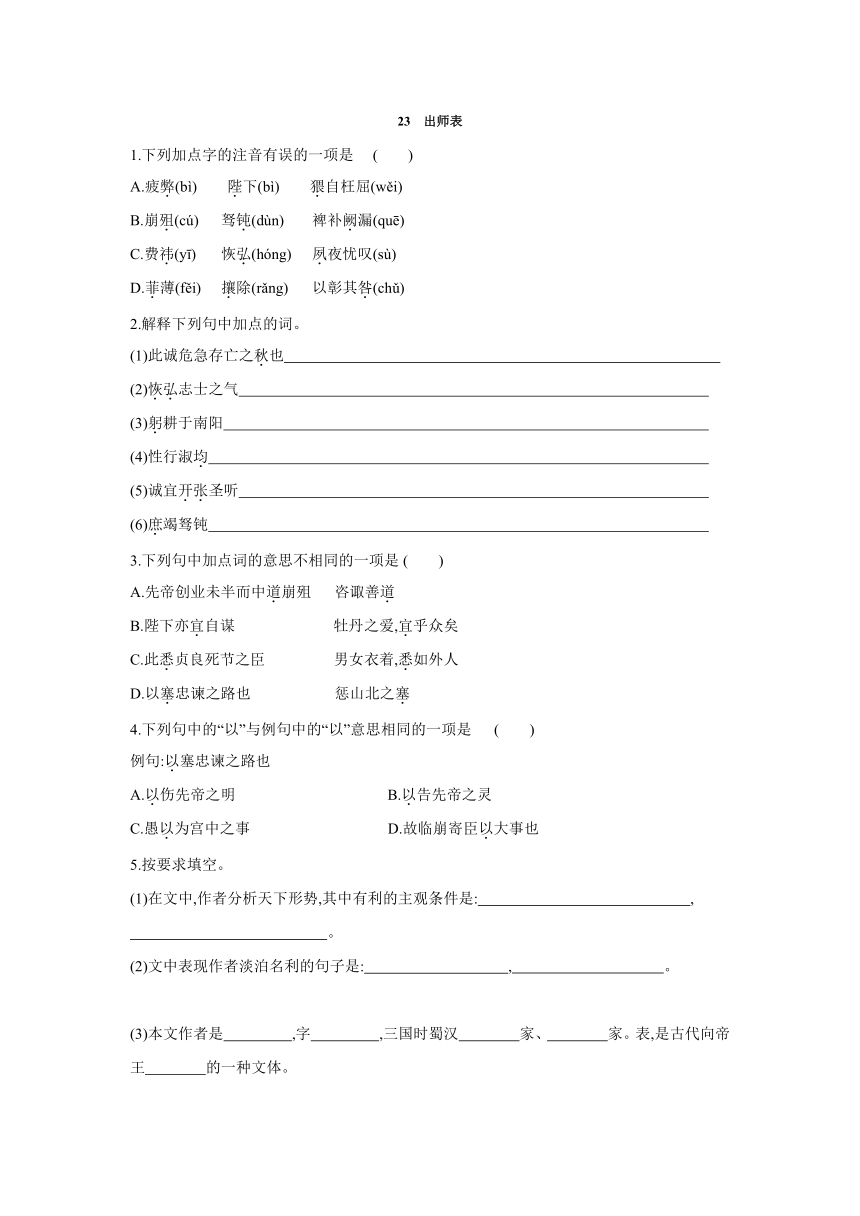

23 出师表

1.下列加点字的注音有误的一项是 ( )

A.疲弊(bì) 陛下(bì) 猥自枉屈(wěi)

B.崩殂(cú) 驽钝(dùn) 裨补阙漏(quē)

C.费祎(yī) 恢弘(hóng) 夙夜忧叹(sù)

D.菲薄(fěi) 攘除(rǎng) 以彰其咎(chǔ)

2.解释下列句中加点的词。

(1)此诚危急存亡之秋也

(2)恢弘志士之气

(3)躬耕于南阳

(4)性行淑均

(5)诚宜开张圣听

(6)庶竭驽钝

3.下列句中加点词的意思不相同的一项是 ( )

A.先帝创业未半而中道崩殂 咨诹善道

B.陛下亦宜自谋 牡丹之爱,宜乎众矣

C.此悉贞良死节之臣 男女衣着,悉如外人

D.以塞忠谏之路也 惩山北之塞

4.下列句中的“以”与例句中的“以”意思相同的一项是 ( )

例句:以塞忠谏之路也

A.以伤先帝之明 B.以告先帝之灵

C.愚以为宫中之事 D.故临崩寄臣以大事也

5.按要求填空。

(1)在文中,作者分析天下形势,其中有利的主观条件是: ,

。

(2)文中表现作者淡泊名利的句子是: , 。

(3)本文作者是 ,字 ,三国时蜀汉 家、 家。表,是古代向帝王 的一种文体。

阅读课文,回答问题。

6.下面句中加点词解释不正确的一项是 ( )

A.当奖率三军(奖赏)

B.先帝不以臣卑鄙(社会地位低微,见识短浅)

C.故临崩寄臣以大事也(把)

D.愿陛下托臣以讨贼兴复之效(功效)

7.翻译下列句子。

(1)此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

(2)陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。

8.先帝深知诸葛亮“谨慎”,请结合课文,说说诸葛亮的“谨慎”体现在哪些方面。

(一)[2021·绥化] 阅读下面两则文言文选段,回答问题。

[甲] 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

…………

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

(选自《出师表》)

[乙] 余常年求学于外,鲜有归家,今幸归之,族中叔伯及村诸贤达之士闻余登进士,甚欣,家尊甚慰,曰:吾儿宽厚孝善,且胸怀凌云,则必有宏图。

余幼学时,家尊教余之兄弟甚严,常曰:父母同负育人之责。一日,尊因商旅大名府,遂书信遣人送至家中。余慈见信曰:子完①之教,责在尔躬。而汝切记,偏爱者多,殊不知爱之不以其道,反足以害之焉。其道维何②,约言之有四戒四宜。四戒:一戒宴起,二戒懒惰,三戒奢华,四戒骄傲。既守四戒,又须规发四宜:一宜勤读,二宜敬师,三宜爱众,四宜慎食。以上八则,为教吾子子完之金科玉律,尔宜铭于心间。后余之登士,虽身用心专,皆归于余尊之严教也。

(选自《泰山行宫记》)

[注] ①子完:本文作者赵国璧,字子完。②维何:是什么。

9.解释下面加点的词。(2分)

(1)恢弘志士之气

(2)殊不知爱之不以其道

10.将下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)此悉贞良死节之臣。

(2)后余之登士,虽身用心专,皆归于余尊之严教也。

11.下列各组句子中,加点词意思和用法相同的一组是(2分)( )

A.则汉室之隆 此则岳阳楼之大观也

B.面山而居 人不知而不愠

C.出入之迂也 无案牍之劳形

D.尔宜铭于心间 每假借于藏书之家

12.甲文画线句与乙文是分别从哪方面进行劝诫和教导的 (2分)

(二)[2020·眉山改编] 阅读下面的文言文,完成题目。

诸葛亮字孔明,琅琊阳都人也。时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎 ”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致①也。将军宜枉驾顾之。”由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。

章武三年春,先主于永安病笃②,召亮于成都,属以后事,谓亮曰:“君才十倍曹丕必能安国终定大事若嗣子可辅辅之如其不才君可自取。”亮涕泣曰:“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!”建兴元年,封亮武乡侯,开府③治事。顷之,又领益州牧。政事无巨细,咸决于亮。九年,亮复出祁山,粮尽退军,与魏将张郃交战,射杀郃。十二年春,亮悉大众由斜谷出,与司马宣王对于渭南。亮每患粮之不继,使己志不申,以是分兵屯田,为久驻之基。相持百余日。 其年八月,亮疾病,卒于军,时年五十四。

初,亮自表后主曰:“成都有桑八百株,薄田十五顷,子弟衣食,自有馀饶。至于臣在外任,无别调度,随身衣食,悉仰于官,不别治生,以长尺寸。若臣死之日,不使内有余帛,外有赢财,以负陛下。”及卒,如其所言。

评曰:诸葛亮之为相国也,抚百姓,示仪轨④,尽忠益时者虽仇必赏,犯法怠慢者虽亲必罚,服罪输情者虽重必释,游辞巧饰者虽轻必戮。终于邦域之内,咸畏而爱之。可谓识治之良才,管、萧之亚匹矣。

(节选自《三国志·诸葛亮传》)

[注] ①屈致:(让他)屈意前来。②病笃:病重。③开府:设立丞相府。④仪轨:礼仪法规。

13.下列各组加点词的意思和用法,不相同的一项是(3分)( )

A.召亮于成都,属以后事 有良田、美池、桑竹之属(陶渊明《桃花源记》)

B.亮每患粮之不继 又患无硕师名人与游(宋濂《送东阳马生序》)

C.随身衣食,悉仰于官 事无大小,悉以咨之(诸葛亮《出师表》)

D.诸葛亮之为相国也 莲之出淤泥而不染(周敦颐《爱莲说》)

14.请用“/”给文中画波浪线的句子标示停顿。(限断六处)(3分)

君 才 十 倍 曹 丕 必 能 安 国 终 定 大 事 若 嗣 子 可 辅 辅 之 如 其 不 才 君 可 自 取

15.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。

(2)尽忠益时者虽仇必赏。

16.下列对原文有关内容的概括与分析,不正确的一项是(3分)( )

A.诸葛亮临危受命,不负重托。先帝病危之时,托孤于他,他尽心辅佐后主,事必躬亲。

B.诸葛亮忠君爱国,不忘己志。他多次带兵北伐,以图大志,后病卒军中,大业未成。

C.诸葛亮生活俭朴,严格约束自己。他在外任职为官,他的吃穿,都是由官府供给。在成都,他的家人依靠桑园和薄田为生,他从不经营其他产业为自己谋取私利。

D.诸葛亮治国有方,受人爱戴,他安抚百姓,提倡读书,为政十分苛刻,赏罚分明。

17.诸葛亮一生为蜀国尽忠尽责,请用《后出师表》中的一句话来概括。(2分)

1.D “咎”应读“jiù”。

2.(1)时候。

(2)发扬,扩展。

(3)亲自。

(4)公正、公平。

(5)扩大。

(6)表示期望。

3.A A项,“道”的意思分别是“路途”“方法”;B项,“宜”的意思均为“应该”;C项,“悉”的意思均为“全,都”;D项,“塞”的意思均为“阻塞,堵塞”。

4.A A项与例句中的“以”都是“以致”的意思;B项,用来;C项,与“为”连用,认为;D项,把。

5.(1)侍卫之臣不懈于内 忠志之士忘身于外 (2)苟全性命于乱世 不求闻达于诸侯

(3)诸葛亮 孔明 政治 军事 陈情言事

6.A “奖”是“鼓励”的意思。

7.(1)这是我用来报答先帝并尽忠于陛下的职责本分。

(2)陛下也应该自己思虑谋划,来询问(治国的)好方法,明察和接受正确合理的言论,深切追念先帝的遗训。

8.平定南方叛乱,囤积武器装备,鼓励和统率全军,为北伐做好充分准备;北伐前上表后主,提出广开言路、严明赏罚、亲贤远佞三条建议;明确朝廷各方面责任,向后主提出期望。

9.(1)发扬,扩展。(2)正确方法。

10.(1)这(些)都是忠正贤明,能够以死报国的节义臣子。

(2)后来我考中进士,虽然(有)自身用心专一(的缘故),(但)都归功于我父亲的严格管教。

11.C A项,连词,“那么”;副词,“乃、就是”。B项,连词,表修饰;连词,表转折。C项,结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性,不译。D项,介词,“在”;介词,“向”。

12.甲文画线句中,诸葛亮劝诫后主刘禅要继承“先帝遗德”,广开言路;不应该“妄自菲薄”,堵塞忠谏之路。乙文中,赵国璧的父亲培养他成才,以“四戒四宜”之法严格教育他。

[参考译文]

[乙] 我常年在外学习,很少回家,现在有幸回到家中,家族中的叔叔伯伯以及村里众多有才学的读书人听说我中了进士,很高兴,我的父亲很欣慰,说:我的儿子宽厚、善良、有孝心,况且(他)胸怀凌云壮志,就一定会大展宏图。

我幼时学习的时候,我的父亲很严格地教导我的哥哥弟弟,常常说:父亲和母亲一同肩负着教育子女的责任。一天,父亲因为生意旅居在大名府,于是写信(并)派人送到家里。我的母亲见书信上说:(对于)子完的教导,责任在于你(母亲)自身。而你一定要切记,溺爱太多,却不知道(如果)不能用正确的方法教育孩子,反而因此害了孩子啊。那么正确的方法是怎样的,简要说就是四戒四宜。四戒:一戒安逸的想法,二戒懒散惰性,三戒奢侈浮华,四戒自大急躁。既要遵守四条戒律,又一定要培养四种好习惯:一应勤奋读书,二应尊敬师长,三应博爱众人,四应谨慎吃食。以上八条规则,是教导我儿子子完的完备规则,你应当铭记在心中。后来我考中进士,虽然(有)自身用心专一(的缘故),(但)都归功于我父亲的严格管教。

13.A A项,“属”的意思分别是“同‘嘱’,嘱托”“类”;B项,“患”的意思都是“担心”;C项,“悉”的意思都是“都”;D项,“之”均是结构助词,用在主谓之间,取消句子独立性,不译。

14.君才十倍曹丕/必能安国/终定大事/若嗣子可辅/辅之/如其不才/君可自取

15.本题考查文言句子翻译。翻译句子时,要将句中的省略成分补充出来。(1)句要注意重点词语的解释,同时要注意补充出省略的成分。(2)句要注意“尽”“虽”这两个重点词语的解释。

[答案] (1)因此,刘备就去拜访诸葛亮,一共去了三次,才见到(他)。

(2)对竭尽忠心、有益于世的人,即使是仇人也一定奖赏。

16.D 根据选文内容“诸葛亮之为相国也,抚百姓,示仪轨,尽忠益时者虽仇必赏,犯法怠慢者虽亲必罚,服罪输情者虽重必释,游辞巧饰者虽轻必戮。终于邦域之内,咸畏而爱之。可谓识治之良才,管、萧之亚匹矣”可知,文中没有写到诸葛亮“提倡读书”,“为政十分苛刻”也与文意不符。

17.鞠躬尽瘁,死而后已。

[参考译文]

诸葛亮,字孔明,是琅琊阳都人。当时刘备正领兵驻扎在新野。徐庶去拜见刘备,刘备十分器重他,(徐庶)对刘备说:“诸葛孔明这个人,是卧龙啊,将军愿不愿意见他呢 ”刘备说:“你和(他)一起来吧。”徐庶说:“这个人(你)接近(他才能)见到,不能强迫(他)前来(看你)。将军应屈尊亲自拜访他。”因此,刘备就去拜访诸葛亮,一共去了三次,才见到(他)。

章武三年的春天,刘备在永安病重,把诸葛亮从成都召来,把后事嘱托给他,(刘备)对诸葛亮说:“先生你的才能超过曹丕十倍,必定可以安定国家,完成统一中国的大业,如果太子刘禅能够辅佐,就辅佐他;如果他不成才,你可以取而代之。”诸葛亮流着眼泪说:“臣一定会竭尽所有辅佐的力量,献上忠贞的节操,坚持到死为止!”建兴元年,(刘禅)封诸葛亮为武乡侯,设丞相府,(让诸葛亮)全权处理军国政事。不久,诸葛亮又兼任益州牧。政事无论大小,均由诸葛亮一人决断。建兴九年,诸葛亮再次出兵祁山,由于粮食用尽而退兵,与魏将张郃交战,射死了张郃。建兴十二年春,诸葛亮率兵马由斜谷出兵,与司马懿在渭水之南对峙。诸葛亮常担心粮草供应不上,使自己统一全国的壮志不能伸展,因此,分派出部分士兵屯田,作为长久驻扎的基础。(诸葛亮与司马懿)相持了一百多天。这年八月,诸葛亮生重病,死于军中,时年五十四岁。

起初,诸葛亮自己向后主上表说:“(臣)成都家中有桑树八百棵,薄田十五顷,子孙后代的吃穿,略有宽裕。(臣)在外任职当官,别无开销,随身吃穿,完全由官府供给,也没有另外经营其他产业,来增加家财。到我死的时候,不要使臣家中有多余的币帛,在外有多余的钱财,以致辜负了陛下(的信任)。”等到诸葛亮死的时候,果然像他所说的那样。

评论说:诸葛亮作为相国,抚慰百姓,明示礼法;对竭尽忠心、有益于世的人,即使是仇人也一定奖赏;对违犯法令、横凶无礼的人,哪怕是亲属也一定惩罚;对以真情认罪的人,即便罪过重大也一定酌情减释;对要言不实,巧饰遮掩的人,即使罪轻也一定斩杀。因而,在蜀国境内,人人都敬畏和爱戴他。(诸葛亮)可以说是懂得治世之道的杰出人才,与管仲、萧何相媲美的优秀谋士。

1.下列加点字的注音有误的一项是 ( )

A.疲弊(bì) 陛下(bì) 猥自枉屈(wěi)

B.崩殂(cú) 驽钝(dùn) 裨补阙漏(quē)

C.费祎(yī) 恢弘(hóng) 夙夜忧叹(sù)

D.菲薄(fěi) 攘除(rǎng) 以彰其咎(chǔ)

2.解释下列句中加点的词。

(1)此诚危急存亡之秋也

(2)恢弘志士之气

(3)躬耕于南阳

(4)性行淑均

(5)诚宜开张圣听

(6)庶竭驽钝

3.下列句中加点词的意思不相同的一项是 ( )

A.先帝创业未半而中道崩殂 咨诹善道

B.陛下亦宜自谋 牡丹之爱,宜乎众矣

C.此悉贞良死节之臣 男女衣着,悉如外人

D.以塞忠谏之路也 惩山北之塞

4.下列句中的“以”与例句中的“以”意思相同的一项是 ( )

例句:以塞忠谏之路也

A.以伤先帝之明 B.以告先帝之灵

C.愚以为宫中之事 D.故临崩寄臣以大事也

5.按要求填空。

(1)在文中,作者分析天下形势,其中有利的主观条件是: ,

。

(2)文中表现作者淡泊名利的句子是: , 。

(3)本文作者是 ,字 ,三国时蜀汉 家、 家。表,是古代向帝王 的一种文体。

阅读课文,回答问题。

6.下面句中加点词解释不正确的一项是 ( )

A.当奖率三军(奖赏)

B.先帝不以臣卑鄙(社会地位低微,见识短浅)

C.故临崩寄臣以大事也(把)

D.愿陛下托臣以讨贼兴复之效(功效)

7.翻译下列句子。

(1)此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

(2)陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。

8.先帝深知诸葛亮“谨慎”,请结合课文,说说诸葛亮的“谨慎”体现在哪些方面。

(一)[2021·绥化] 阅读下面两则文言文选段,回答问题。

[甲] 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

…………

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

(选自《出师表》)

[乙] 余常年求学于外,鲜有归家,今幸归之,族中叔伯及村诸贤达之士闻余登进士,甚欣,家尊甚慰,曰:吾儿宽厚孝善,且胸怀凌云,则必有宏图。

余幼学时,家尊教余之兄弟甚严,常曰:父母同负育人之责。一日,尊因商旅大名府,遂书信遣人送至家中。余慈见信曰:子完①之教,责在尔躬。而汝切记,偏爱者多,殊不知爱之不以其道,反足以害之焉。其道维何②,约言之有四戒四宜。四戒:一戒宴起,二戒懒惰,三戒奢华,四戒骄傲。既守四戒,又须规发四宜:一宜勤读,二宜敬师,三宜爱众,四宜慎食。以上八则,为教吾子子完之金科玉律,尔宜铭于心间。后余之登士,虽身用心专,皆归于余尊之严教也。

(选自《泰山行宫记》)

[注] ①子完:本文作者赵国璧,字子完。②维何:是什么。

9.解释下面加点的词。(2分)

(1)恢弘志士之气

(2)殊不知爱之不以其道

10.将下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)此悉贞良死节之臣。

(2)后余之登士,虽身用心专,皆归于余尊之严教也。

11.下列各组句子中,加点词意思和用法相同的一组是(2分)( )

A.则汉室之隆 此则岳阳楼之大观也

B.面山而居 人不知而不愠

C.出入之迂也 无案牍之劳形

D.尔宜铭于心间 每假借于藏书之家

12.甲文画线句与乙文是分别从哪方面进行劝诫和教导的 (2分)

(二)[2020·眉山改编] 阅读下面的文言文,完成题目。

诸葛亮字孔明,琅琊阳都人也。时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎 ”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致①也。将军宜枉驾顾之。”由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。

章武三年春,先主于永安病笃②,召亮于成都,属以后事,谓亮曰:“君才十倍曹丕必能安国终定大事若嗣子可辅辅之如其不才君可自取。”亮涕泣曰:“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!”建兴元年,封亮武乡侯,开府③治事。顷之,又领益州牧。政事无巨细,咸决于亮。九年,亮复出祁山,粮尽退军,与魏将张郃交战,射杀郃。十二年春,亮悉大众由斜谷出,与司马宣王对于渭南。亮每患粮之不继,使己志不申,以是分兵屯田,为久驻之基。相持百余日。 其年八月,亮疾病,卒于军,时年五十四。

初,亮自表后主曰:“成都有桑八百株,薄田十五顷,子弟衣食,自有馀饶。至于臣在外任,无别调度,随身衣食,悉仰于官,不别治生,以长尺寸。若臣死之日,不使内有余帛,外有赢财,以负陛下。”及卒,如其所言。

评曰:诸葛亮之为相国也,抚百姓,示仪轨④,尽忠益时者虽仇必赏,犯法怠慢者虽亲必罚,服罪输情者虽重必释,游辞巧饰者虽轻必戮。终于邦域之内,咸畏而爱之。可谓识治之良才,管、萧之亚匹矣。

(节选自《三国志·诸葛亮传》)

[注] ①屈致:(让他)屈意前来。②病笃:病重。③开府:设立丞相府。④仪轨:礼仪法规。

13.下列各组加点词的意思和用法,不相同的一项是(3分)( )

A.召亮于成都,属以后事 有良田、美池、桑竹之属(陶渊明《桃花源记》)

B.亮每患粮之不继 又患无硕师名人与游(宋濂《送东阳马生序》)

C.随身衣食,悉仰于官 事无大小,悉以咨之(诸葛亮《出师表》)

D.诸葛亮之为相国也 莲之出淤泥而不染(周敦颐《爱莲说》)

14.请用“/”给文中画波浪线的句子标示停顿。(限断六处)(3分)

君 才 十 倍 曹 丕 必 能 安 国 终 定 大 事 若 嗣 子 可 辅 辅 之 如 其 不 才 君 可 自 取

15.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。

(2)尽忠益时者虽仇必赏。

16.下列对原文有关内容的概括与分析,不正确的一项是(3分)( )

A.诸葛亮临危受命,不负重托。先帝病危之时,托孤于他,他尽心辅佐后主,事必躬亲。

B.诸葛亮忠君爱国,不忘己志。他多次带兵北伐,以图大志,后病卒军中,大业未成。

C.诸葛亮生活俭朴,严格约束自己。他在外任职为官,他的吃穿,都是由官府供给。在成都,他的家人依靠桑园和薄田为生,他从不经营其他产业为自己谋取私利。

D.诸葛亮治国有方,受人爱戴,他安抚百姓,提倡读书,为政十分苛刻,赏罚分明。

17.诸葛亮一生为蜀国尽忠尽责,请用《后出师表》中的一句话来概括。(2分)

1.D “咎”应读“jiù”。

2.(1)时候。

(2)发扬,扩展。

(3)亲自。

(4)公正、公平。

(5)扩大。

(6)表示期望。

3.A A项,“道”的意思分别是“路途”“方法”;B项,“宜”的意思均为“应该”;C项,“悉”的意思均为“全,都”;D项,“塞”的意思均为“阻塞,堵塞”。

4.A A项与例句中的“以”都是“以致”的意思;B项,用来;C项,与“为”连用,认为;D项,把。

5.(1)侍卫之臣不懈于内 忠志之士忘身于外 (2)苟全性命于乱世 不求闻达于诸侯

(3)诸葛亮 孔明 政治 军事 陈情言事

6.A “奖”是“鼓励”的意思。

7.(1)这是我用来报答先帝并尽忠于陛下的职责本分。

(2)陛下也应该自己思虑谋划,来询问(治国的)好方法,明察和接受正确合理的言论,深切追念先帝的遗训。

8.平定南方叛乱,囤积武器装备,鼓励和统率全军,为北伐做好充分准备;北伐前上表后主,提出广开言路、严明赏罚、亲贤远佞三条建议;明确朝廷各方面责任,向后主提出期望。

9.(1)发扬,扩展。(2)正确方法。

10.(1)这(些)都是忠正贤明,能够以死报国的节义臣子。

(2)后来我考中进士,虽然(有)自身用心专一(的缘故),(但)都归功于我父亲的严格管教。

11.C A项,连词,“那么”;副词,“乃、就是”。B项,连词,表修饰;连词,表转折。C项,结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性,不译。D项,介词,“在”;介词,“向”。

12.甲文画线句中,诸葛亮劝诫后主刘禅要继承“先帝遗德”,广开言路;不应该“妄自菲薄”,堵塞忠谏之路。乙文中,赵国璧的父亲培养他成才,以“四戒四宜”之法严格教育他。

[参考译文]

[乙] 我常年在外学习,很少回家,现在有幸回到家中,家族中的叔叔伯伯以及村里众多有才学的读书人听说我中了进士,很高兴,我的父亲很欣慰,说:我的儿子宽厚、善良、有孝心,况且(他)胸怀凌云壮志,就一定会大展宏图。

我幼时学习的时候,我的父亲很严格地教导我的哥哥弟弟,常常说:父亲和母亲一同肩负着教育子女的责任。一天,父亲因为生意旅居在大名府,于是写信(并)派人送到家里。我的母亲见书信上说:(对于)子完的教导,责任在于你(母亲)自身。而你一定要切记,溺爱太多,却不知道(如果)不能用正确的方法教育孩子,反而因此害了孩子啊。那么正确的方法是怎样的,简要说就是四戒四宜。四戒:一戒安逸的想法,二戒懒散惰性,三戒奢侈浮华,四戒自大急躁。既要遵守四条戒律,又一定要培养四种好习惯:一应勤奋读书,二应尊敬师长,三应博爱众人,四应谨慎吃食。以上八条规则,是教导我儿子子完的完备规则,你应当铭记在心中。后来我考中进士,虽然(有)自身用心专一(的缘故),(但)都归功于我父亲的严格管教。

13.A A项,“属”的意思分别是“同‘嘱’,嘱托”“类”;B项,“患”的意思都是“担心”;C项,“悉”的意思都是“都”;D项,“之”均是结构助词,用在主谓之间,取消句子独立性,不译。

14.君才十倍曹丕/必能安国/终定大事/若嗣子可辅/辅之/如其不才/君可自取

15.本题考查文言句子翻译。翻译句子时,要将句中的省略成分补充出来。(1)句要注意重点词语的解释,同时要注意补充出省略的成分。(2)句要注意“尽”“虽”这两个重点词语的解释。

[答案] (1)因此,刘备就去拜访诸葛亮,一共去了三次,才见到(他)。

(2)对竭尽忠心、有益于世的人,即使是仇人也一定奖赏。

16.D 根据选文内容“诸葛亮之为相国也,抚百姓,示仪轨,尽忠益时者虽仇必赏,犯法怠慢者虽亲必罚,服罪输情者虽重必释,游辞巧饰者虽轻必戮。终于邦域之内,咸畏而爱之。可谓识治之良才,管、萧之亚匹矣”可知,文中没有写到诸葛亮“提倡读书”,“为政十分苛刻”也与文意不符。

17.鞠躬尽瘁,死而后已。

[参考译文]

诸葛亮,字孔明,是琅琊阳都人。当时刘备正领兵驻扎在新野。徐庶去拜见刘备,刘备十分器重他,(徐庶)对刘备说:“诸葛孔明这个人,是卧龙啊,将军愿不愿意见他呢 ”刘备说:“你和(他)一起来吧。”徐庶说:“这个人(你)接近(他才能)见到,不能强迫(他)前来(看你)。将军应屈尊亲自拜访他。”因此,刘备就去拜访诸葛亮,一共去了三次,才见到(他)。

章武三年的春天,刘备在永安病重,把诸葛亮从成都召来,把后事嘱托给他,(刘备)对诸葛亮说:“先生你的才能超过曹丕十倍,必定可以安定国家,完成统一中国的大业,如果太子刘禅能够辅佐,就辅佐他;如果他不成才,你可以取而代之。”诸葛亮流着眼泪说:“臣一定会竭尽所有辅佐的力量,献上忠贞的节操,坚持到死为止!”建兴元年,(刘禅)封诸葛亮为武乡侯,设丞相府,(让诸葛亮)全权处理军国政事。不久,诸葛亮又兼任益州牧。政事无论大小,均由诸葛亮一人决断。建兴九年,诸葛亮再次出兵祁山,由于粮食用尽而退兵,与魏将张郃交战,射死了张郃。建兴十二年春,诸葛亮率兵马由斜谷出兵,与司马懿在渭水之南对峙。诸葛亮常担心粮草供应不上,使自己统一全国的壮志不能伸展,因此,分派出部分士兵屯田,作为长久驻扎的基础。(诸葛亮与司马懿)相持了一百多天。这年八月,诸葛亮生重病,死于军中,时年五十四岁。

起初,诸葛亮自己向后主上表说:“(臣)成都家中有桑树八百棵,薄田十五顷,子孙后代的吃穿,略有宽裕。(臣)在外任职当官,别无开销,随身吃穿,完全由官府供给,也没有另外经营其他产业,来增加家财。到我死的时候,不要使臣家中有多余的币帛,在外有多余的钱财,以致辜负了陛下(的信任)。”等到诸葛亮死的时候,果然像他所说的那样。

评论说:诸葛亮作为相国,抚慰百姓,明示礼法;对竭尽忠心、有益于世的人,即使是仇人也一定奖赏;对违犯法令、横凶无礼的人,哪怕是亲属也一定惩罚;对以真情认罪的人,即便罪过重大也一定酌情减释;对要言不实,巧饰遮掩的人,即使罪轻也一定斩杀。因而,在蜀国境内,人人都敬畏和爱戴他。(诸葛亮)可以说是懂得治世之道的杰出人才,与管仲、萧何相媲美的优秀谋士。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读