第21课《古代诗歌五首——登飞来峰》课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第21课《古代诗歌五首——登飞来峰》课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-07 10:58:50 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

古代诗歌五首

学习目标

1.有感情的朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

2.体会诗人表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理。

3.背诵默写古诗词,并引导学以致用。

王安石

登飞来峰

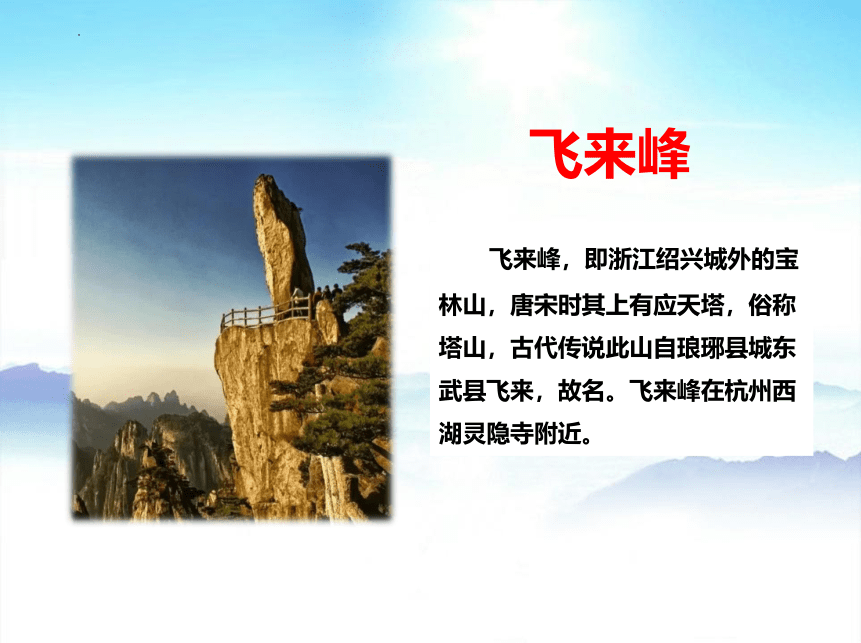

飞来峰

飞来峰,即浙江绍兴城外的宝林山,唐宋时其上有应天塔,俗称塔山,古代传说此山自琅琊县城东武县飞来,故名。飞来峰在杭州西湖灵隐寺附近。

王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋著名的思想家、政治家、文学家、“唐宋八大家”之一。谥号“文”,世称王文公。其诗擅长于说理与修辞,晚年诗风含蓄深沉,以丰神远韵的风格在北宋诗坛自成一家,世称 “王荆公体”。有《王临川集》、《临川集拾遗》等存世。

诗人简介

写作背景

皇佑二年(1050)夏,他在浙江任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。这一年王安石三十岁。

文题中的“登”是攀登之意。飞来峰,又名灵鹫峰,即浙江绍兴城外的宝林山。相传东晋时,古印度僧人慧理曾称这座山峰像天竺国的灵鹫山,“不知何以飞来”,因此得名“飞来峰”和“灵鹫峰”。

解 题

整体感知

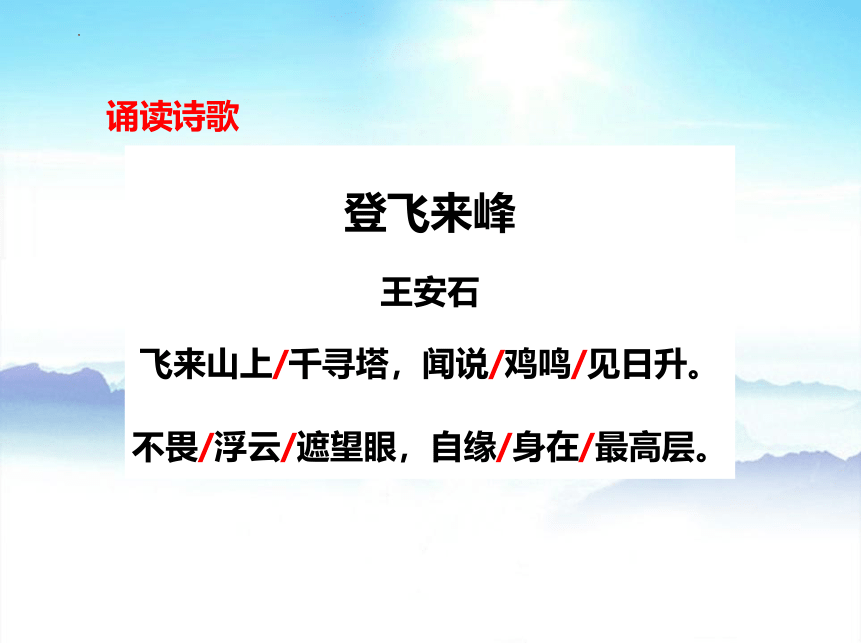

登飞来峰

王安石

飞来山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

诵读诗歌

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

译文:“我”登上高高的飞来峰,峰顶耸立着千丈高塔,听说每当清晨雄鸡报晓的时候,在塔上就可以看到红日初升。

理解诗意

寻:古代长度单位,八尺为一寻。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

译文:我不怕被漂浮的云彩遮挡住远望的视线,因为我站在山峰塔顶的最高处。

浮云:飘浮于空中的云,古人常以它比喻奸邪小人。

缘:因为。

理解诗意

合作探究

1.第一句“飞来山上千寻塔”运用了什么手法?有何好处?

“千寻”——夸张手法。突出了塔之高峻。

赏析诗句

2.“闻说鸡鸣见日升”是什么样的景象?有何用意?

这句诗巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象。表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感彩的基调。

3.古人常有浮云蔽日、邪臣蔽贤的忧虑,而诗人却加上“不畏”二字的作用是什么?

“浮云”比喻眼前的困难、障碍、挫折等。

表现了诗人对前途充满信心的豪情和不畏艰难、立志改革的政治抱负。

4.后二句用什么表达方式?你如何理解这句的意思?

议论;表面写不怕浮云遮住了远望的眼睛,只是因为身在最高的山峰。实际包含只有站得高,才能看得远的生活哲理。从而使人认识到:人不能只有眼前利益,应该放眼大局和长远。

5.“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”蕴含着怎样的哲理?

①只有站得高,才能看得远。②不怕浮云挡住我的眼睛,是因为我站得高的缘故。

6.说一说“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”的衍生意义。

掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,不会被事物的假象迷惑。

7.与“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”有异曲同工之妙的诗句有哪些?

与王之涣的《登鹳雀楼》中的“欲穷千里目,更上一层楼”相似。与杜甫的《望岳》中的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙。

此诗借登临飞来峰,表现了诗人高瞻远瞩,立志改革的政治抱负,展现了诗人不畏艰难、为实现理想而勇往直前的积极进取的人生态度。

诗歌主旨

高山之塔

雄鸡高唱

红日喷薄

写景

充满生机

不畏浮云

身在高层

议论、抒情

抱负不凡

登飞来峰

王安石

只有站得高

才能看得远

(远大理想和抱负)

板书设计

课堂练习

1.默写《登飞来峰》的千古哲理诗句:

_____________________,_____________________。

2.《登飞来峰》中运用夸张的手法,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感彩的基调的诗句:_________________,____________________。

3.这首诗中正面写飞来峰高的诗句是_________________;

侧面写飞来峰高的诗句是 ________________________。

飞来山上千寻塔

闻说鸡鸣见日升

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升

读《登飞来峰》,完成问题:

再见

古代诗歌五首

学习目标

1.有感情的朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

2.体会诗人表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理。

3.背诵默写古诗词,并引导学以致用。

王安石

登飞来峰

飞来峰

飞来峰,即浙江绍兴城外的宝林山,唐宋时其上有应天塔,俗称塔山,古代传说此山自琅琊县城东武县飞来,故名。飞来峰在杭州西湖灵隐寺附近。

王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川(今江西抚州)人,北宋著名的思想家、政治家、文学家、“唐宋八大家”之一。谥号“文”,世称王文公。其诗擅长于说理与修辞,晚年诗风含蓄深沉,以丰神远韵的风格在北宋诗坛自成一家,世称 “王荆公体”。有《王临川集》、《临川集拾遗》等存世。

诗人简介

写作背景

皇佑二年(1050)夏,他在浙江任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。这一年王安石三十岁。

文题中的“登”是攀登之意。飞来峰,又名灵鹫峰,即浙江绍兴城外的宝林山。相传东晋时,古印度僧人慧理曾称这座山峰像天竺国的灵鹫山,“不知何以飞来”,因此得名“飞来峰”和“灵鹫峰”。

解 题

整体感知

登飞来峰

王安石

飞来山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

诵读诗歌

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

译文:“我”登上高高的飞来峰,峰顶耸立着千丈高塔,听说每当清晨雄鸡报晓的时候,在塔上就可以看到红日初升。

理解诗意

寻:古代长度单位,八尺为一寻。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

译文:我不怕被漂浮的云彩遮挡住远望的视线,因为我站在山峰塔顶的最高处。

浮云:飘浮于空中的云,古人常以它比喻奸邪小人。

缘:因为。

理解诗意

合作探究

1.第一句“飞来山上千寻塔”运用了什么手法?有何好处?

“千寻”——夸张手法。突出了塔之高峻。

赏析诗句

2.“闻说鸡鸣见日升”是什么样的景象?有何用意?

这句诗巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象。表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感彩的基调。

3.古人常有浮云蔽日、邪臣蔽贤的忧虑,而诗人却加上“不畏”二字的作用是什么?

“浮云”比喻眼前的困难、障碍、挫折等。

表现了诗人对前途充满信心的豪情和不畏艰难、立志改革的政治抱负。

4.后二句用什么表达方式?你如何理解这句的意思?

议论;表面写不怕浮云遮住了远望的眼睛,只是因为身在最高的山峰。实际包含只有站得高,才能看得远的生活哲理。从而使人认识到:人不能只有眼前利益,应该放眼大局和长远。

5.“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”蕴含着怎样的哲理?

①只有站得高,才能看得远。②不怕浮云挡住我的眼睛,是因为我站得高的缘故。

6.说一说“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”的衍生意义。

掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,不会被事物的假象迷惑。

7.与“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”有异曲同工之妙的诗句有哪些?

与王之涣的《登鹳雀楼》中的“欲穷千里目,更上一层楼”相似。与杜甫的《望岳》中的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙。

此诗借登临飞来峰,表现了诗人高瞻远瞩,立志改革的政治抱负,展现了诗人不畏艰难、为实现理想而勇往直前的积极进取的人生态度。

诗歌主旨

高山之塔

雄鸡高唱

红日喷薄

写景

充满生机

不畏浮云

身在高层

议论、抒情

抱负不凡

登飞来峰

王安石

只有站得高

才能看得远

(远大理想和抱负)

板书设计

课堂练习

1.默写《登飞来峰》的千古哲理诗句:

_____________________,_____________________。

2.《登飞来峰》中运用夸张的手法,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感彩的基调的诗句:_________________,____________________。

3.这首诗中正面写飞来峰高的诗句是_________________;

侧面写飞来峰高的诗句是 ________________________。

飞来山上千寻塔

闻说鸡鸣见日升

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升

读《登飞来峰》,完成问题:

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读