15.《我与地坛》2021-2022学年统编版高中语文必修上册(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 15.《我与地坛》2021-2022学年统编版高中语文必修上册(共45张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-06 16:54:34 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

我 与 地 坛(节选)

统编版必修上册第七单元

“让历史铁一样地生着,以便不断地去看它,不是不断地去看这些文字,而是借助这些蹒跚的脚印不断看那一向都在写作着的灵魂,看这灵魂的可能与去向。”

——作者解释自己的名字

史铁生

史铁生简介

史铁生(1951-2010),生于北京,文化大革命初期响应号召由北京赴陕西务农。20岁时,因腿疾住进了医院,那天是他的生日,从此他再没站起来。他在做了七年临时工之后,转向写作。1983年他发表了《我的遥远的清平湾》,一举成名。现为专业作家。作品以关注人生的独特主题和风格引人注目。铁生截瘫后,又患上了严重的肾病,身体里只留下了一个受损的左肾,每周要做两到三次的肾脏透析,用他的话说,发动机和轮子都坏了。

代表作有《我的遥远的清平湾》《插队的故事》 《务虚笔记》 《夏日的玫瑰》《合欢树》《我与地坛》等。

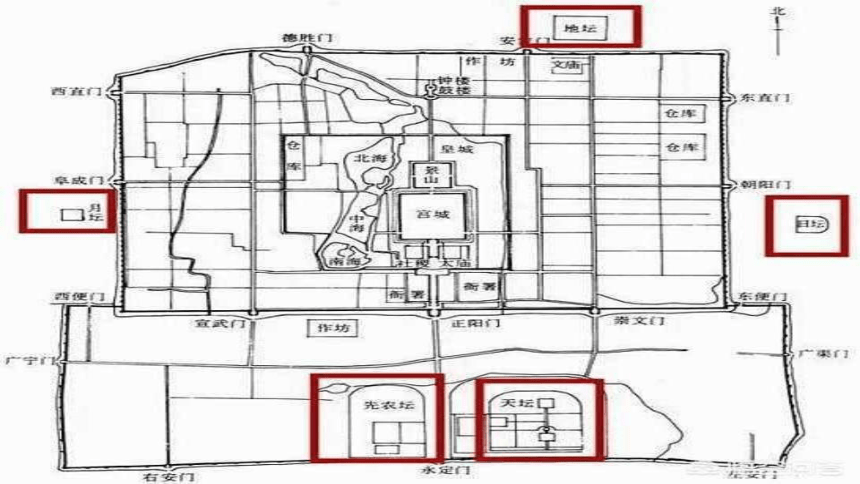

地坛

地坛,又称方泽坛。建于明代嘉靖九年,是明清两代帝王祭地的场所,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。

辛亥革命后祭祀活动废止。1925年开辟为公园,“文化大革命”期间因遭毁弃及疏于管理等原因,园址荒芜。1981年开始大面积修护,2006年成为国家级文物保护单位。

“北京五坛”:

天坛在故宫以南偏东,冬至祭天;

地坛在故宫以北,夏至祭土地神;

日坛在故宫以东,春分祭大明神;

月坛在故宫以西,秋分祭月明神;

先农坛在故宫以南偏西,立春祭先农神。

地坛秋韵

有言为证:

古园荒,地坛弃,经风沐雨四世纪。

默看春风与秋月,只为铁生著传奇。

1.速读课文初步感知文章内容,体悟作者感情,概括前后两部分要点。

第一部分,写地坛风景、我的思绪。

第二部分,写我对母亲的追思,母亲对我的影响。

整体感知

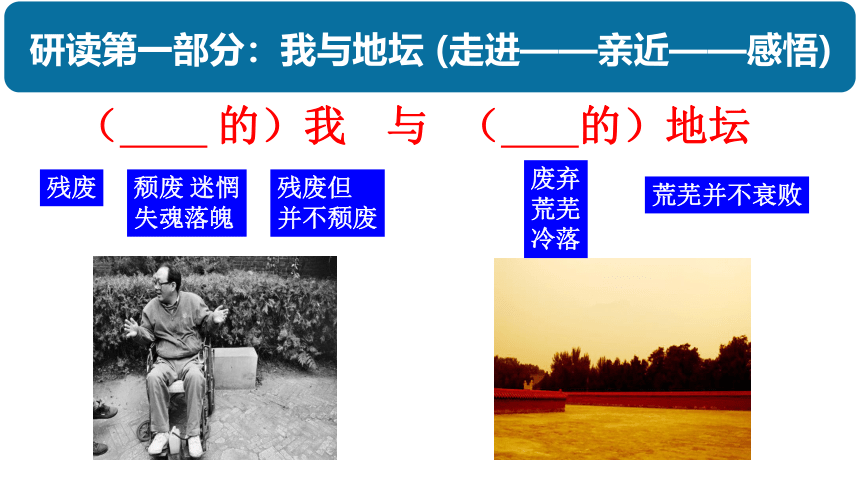

研读第一部分:我与地坛 (走进——亲近——感悟)

( 的)我 与 ( 的)地坛

残废

废弃

荒芜

冷落

颓废 迷惘

失魂落魄

荒芜并不衰败

残废但

并不颓废

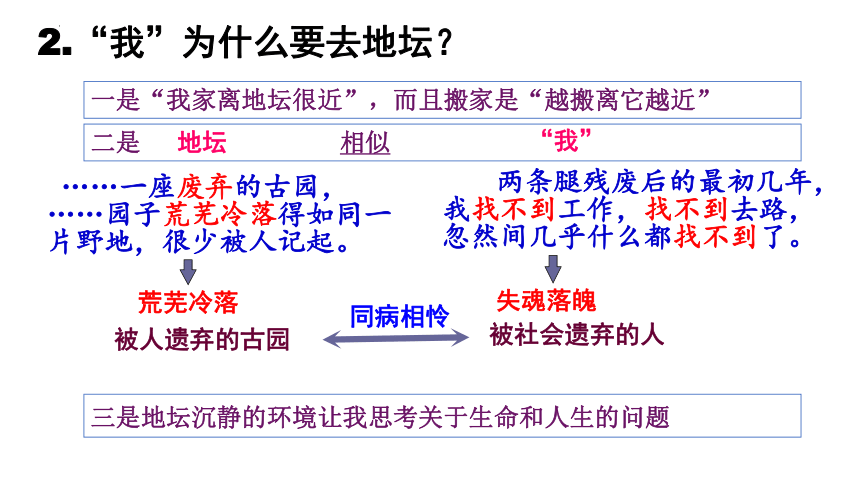

……一座废弃的古园,……园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了。

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病相怜

荒芜冷落

失魂落魄

地坛

“我”

2.“我”为什么要去地坛?

一是“我家离地坛很近”,而且搬家是“越搬离它越近”

二是 相似

三是地坛沉静的环境让我思考关于生命和人生的问题

3.我在地坛里思考了什么问题?找到问题的答案了吗?

作者的追寻……

我该不该去死?

我为什么要出生?

我应该怎么去活?

死,应该顺其自然

无须思考

地坛的述说

体验:生和死都是自然规律,对死不必急于求成

4.这些问题的答案是从哪里获得启示的?

5.荒芜并不衰败的地坛如何给作者启示?

1.四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

2.“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶轰然坠地,摔开万道金光。”

3.譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿,从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看到自己的身影。

地坛里历经沧桑的建筑和亘古不变的夕阳,让“我”感到人在时间流逝过程中的渺小;在满园沉静中更能展开对自己生命价值及去向的思考。

蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集 ,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣片刻不息。这是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

地坛向我展示了一个鲜活灵动的生命世界,让我意识到不管怎样微弱纤细的生命都有自身的价值,都有属于它的欢乐、悲伤及情趣,这是任何其他生命都无法替代的。人也不例外。

“我”从“荒芜但不衰败”的园中找到答案:虽然残疾,但不能一味消极地想到死。应豁达地面对死亡,以平静的心态看待死亡,从而获得顽强活下去的信心。

十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的—刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,—群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿,从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

尽管十五年来地坛不断地被不懂其价值的人雕琢、破坏,但生命自身的力量在每一个细微处渗透出来。地坛在不断地变化中又显现出永恒的一面,让“我”感受到生命的力量和永恒。

地坛里这一切都见证了生命本身的律动的真实。这实际上在回答了怎样活的问题——外在的环境是不断变化的,甚至是恶劣的,但生命是无法因遭到破坏而发生改变,只要按照自己的方式活着,顽强地活着,你就能坦然体会人生的味道。

这三处景物描写各有何特点?有何区别?

雕栏玉砌不复在

四壁朱颜改

残阳

废园

苍松翠 柏树幽

野草荒藤乐悠悠

正红

沉静

蜂飞 蚁动 瓢虫升空 金蝉脱壳 露珠滚动 满园草木竞相荣

衰败、荒芜

陈旧

宁静、生机勃勃

荒芜但并不衰败

特点

我与地坛

洋溢着生命的律动

落日的灿烂

雨燕高歌

孩子的脚印

苍黑的古柏

草木泥土的气味

落叶的味道

景物描写的作用:

第一,有衬托作者心境的作用。

第二,为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

第三,景物描写本身,实际上也是对“生命”对“世界”(世界本身也是生命)的解读。

第四, 借景物描写,表达作者对母亲的思念。如母亲虽已去世,但作者依旧“在老柏树旁”“在草地上在颓墙边”思念母亲,渲染了物是人非的沧桑感,把作者思念母亲的痛苦写得深沉而悲凉。

景物的特点:破败、荒芜、古旧、宁静,洋溢着生命的律动。用文中的话即为:荒芜但并不衰败。

地坛令作者感受到不仅是地坛看似沉寂、荒凉、萧瑟、幽深的外表下,更是外表之下那种醇厚博大的历史沧桑和喧嚣不已、生生不息的生命意识。让作者意识到“死是必然降临的节日,活着是一种幸福”,思想感情经历了一个从苦闷、绝望到充满希望的过程。

海德格尔说:“人在现实中总是痛苦的,他必须寻找自己的家园,当人们通过对时间、历史、自然和生命的思索明白了家之所在时,他便获得了自由,变成‘诗性的存在’。”

1、我曾经给母亲出了一个怎样的难题?

她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老待在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里都想些什么。知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。……她知道得给我一点儿独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。

研读第二部分:我与母亲

五个“知道”表明母亲对我的疼爱和理解,这与“担心”“不知道”构成了难以解决的矛盾,是无法解决的难题。

结合下段看,母亲心中更有许多“痛苦”和“惊恐”。

2.母亲是怎样对待这个“难题”?

“我”去地坛,母亲“送”

“我”在地坛,母亲“忧”

“我”在地坛,母亲“找”

送—理解

忧—坚忍

找—关爱

研读第二部分:我和母亲

生存的意义、生存的价值,在逆境中更加坚强,走自已幸福的路

要坚强地承受苦难,要坚韧地活下去

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

3、这是怎样的一位母亲?

研读第二部分:我和母亲

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

拓展延伸

——史铁生《秋天的怀念》

医院已经明确表示,我的病情目前没办法治。母亲的全副心思却还放在给我治病上,到处找大夫,打听偏方,花很多钱。她倒总能找来些稀奇古怪的药,让我吃,让我喝,或者是洗、敷、熏、灸。“别浪费时间啦! 根本没用! ”我说,我一心只想着写小说,仿佛那东西能把残废人救出困境。“再试一回,不试你怎么知道会没用?”她说,每一回都虔诚地抱着希望。

——史铁生《合欢树》

然而对我的腿,有多少回希望就有多少回失望,最后一回,我的胯上被熏成烫伤。这差不多是要命的事。我倒没太害怕,心想死了也好,死了倒痛快。母亲惊惶了几个月,昼夜守着我,一换药就说:“怎么会烫了呢?我还直留神呀!”幸亏伤口好起来,不然她非疯了不可。

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

3、这是怎样的一位母亲?

研读第二部分:我和母亲

母亲是伟大的!

母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。

母亲的眼泪中流露着多少爱,以及希望和失望的泪。

儿子对母亲的一句“辛苦了,妈妈”让母亲热泪盈眶!

母亲看到儿子从远方寄来的照片,欣慰地笑了。

该不该去死?

为什么要出生?

怎样活?

荒芜但不衰败

地坛

母亲 以坚忍的意志面对苦难

追寻

解

答

思考:两个部分,一写地坛,

一写母亲,二者究竟有什么关联?

二者都对作者生活下去起了很大作用,都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

地坛是史铁生获得生存的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是我的地坛,也是我和母亲的地坛。

精神家园自然

精神支柱

亲情

作者最为痛惜的是母亲早逝,仅仅活了四十九岁,再也看不到儿子的出息。作者对文学成就的追求,为母亲也是一个动机,母亲却没有看到儿子发表作品的一天,没有看到儿子作品获奖的一天,未能分享儿子的快乐。作者对母亲的悼念真是魂牵梦绕,痛切心肺。

树 欲 静 而 风 不 止,

子 欲 养 而 亲 不 待。

——《韩诗外传》

本文通过写作者与地坛的关系,表达作者对生命意义的思考和感悟;通过写母亲,抒发作者对母亲的怀念及他所体悟到的母爱。透过这些朴实、纯净的文字,我们感受到史铁生的精神魅力,以及他澄净的思想和深切的感悟。

课堂小结

史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的“写作之夜”,他用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心。他的《病隙碎笔》作为2002年度中国文学最为重要的收获,一如既往地思考着生与死、残缺与爱情、苦难与信仰、写作与艺术等重大问题,并解答了“我”如何在场、如何活出意义来这些普遍性的精神难题。当多数作家在消费主义时代里放弃面对人的基本状况时,史铁生却居住在自己的内心,仍旧苦苦追索人之为人的价值和光辉,仍旧坚定地向存在的荒凉地带进发,坚定地与未明事物作斗争,这种勇气和执著,深深地唤起了我们对自身所处境遇的警醒和关怀。

——华语文学传媒大奖2002年度杰出成就奖得主史铁生授奖词

讨论:通过本文的学习,你获得了哪些感悟?

明确:

1.要顽强地开辟一条走向自己幸福的路。

2.要更加深切地感受母爱。

3.珍爱生命,珍爱健康。

4.要关心残疾人。

5.奇迹多是在恶运中出现的。

6.笑对苦难

假如生活欺骗了你

【俄】普希金

假如生活欺骗了你,不要悲伤,不要心急!忧郁的日子里须要镇静:

相信吧,快乐的日子将会来临!心儿永远向往着未来;现在却常是忧郁一切都是瞬息,一切都将会过去;而那过去了的,就会成为亲切的怀恋。

感悟提升

《长跑家》的故事,就是《我与地坛》当中史铁生讲的一个小故事。原文如下:

还有一个人,是我的朋友,他是个最有天赋的长跑家,但他被埋没了。他因为在“文革”中出言不慎而坐了几年牢,出来后好不容易找了个拉板车的工作,样样待遇都不能与别人平等,苦闷极了便练习长跑。那时他总来这园子里跑,我用手表为他计时。他每跑一圈向我招下手,我就记下一个时间。每次他要环绕这园子跑20圈,大约两万米。他盼望以他的长跑成绩来获得政治上真正的解放,他以为记者的镜头和文字可以帮他做到这一点。

第一年他在春节环城赛上跑了第十五名,他看见前十名的照片都挂在了长安街的新闻橱窗里,于是有了信心。

第二年他跑了第四名,可是新闻橱窗里只挂了前三名的照片,他没灰心。

第三年他跑了第七名,橱窗里挂前六名的照片,他有点怨自己。

第四年他跑了第三名,橱窗里却只挂了第一名的照片。

第五年他跑了第一名——他几乎绝望了,橱窗里只有一幅环城赛群众场面的照片。

那些年我们俩常一起在这园子里呆到天黑,开怀痛骂,骂完沉默着回家,分手时再互相叮嘱:先别去死,再试着活一活看。现在他已经不跑了,年岁太大了,跑不了那么快了。最后一次参加环城赛,他以38岁之龄又得了第一名并破了纪录,有一位专业队的教练对他说:“我要是十年前发现你就好了。”他苦笑一下什么也没说,只在傍晚又来这园中找到我,把这事平静地向我叙说一遍。

结合自身谈谈你对生命的苦难的看法。

事例1:美国总统林肯21岁时经商失败,22岁参选州议员失败,24岁经商有失败,26岁丧妻,他伤心得几乎崩溃。到 49岁时,他先后经历了10次竞选失败,但他并不气馁,到52岁时,终于当选美国总统。

战胜苦难

事例2:美国加州的一位模特在1983年出了车祸,摔断了被她视为最大本钱的两条腿,她并没有绝望,而是充满信心地来关心周围的事情。当她以轮椅代步时,她发现自己使用的轮椅很不方便,就找了两位从事工程技术的朋友改良其功能,将它变为很好用的轮椅,并推销给残疾者使用,不到两年,她的公司已经成为加州业绩最好的公司之一。

利用苦难

事例3:命 运

贝多芬,28岁开始耳朵有病,听力逐渐衰退,到32岁基本上已丧失听力。《命运》交响曲是在他完全丧失听力的情况下创作的,面对不幸,贝多芬“扼住命运的喉咙”,谱下了音乐史上光辉的乐章,也奏响了生命的最强音。

事例4: 海伦·凯勒,美国著名作家,社会活动家。一岁零七个月时,失去了视觉、听觉以及说话的能力。

事例6:霍金

事例5:罗斯福

在塔克拉玛干沙漠的腹地,有一片纯沙漠地带。所谓的纯沙漠,就是年降雨量不足一百毫米,又没有水灌溉的地方。然而,就在这无雨无水,干旱,盐碱,人称“死亡之海”的沙漠里,却有着一种古老树种----胡杨树。无论是站着的胡杨还是身躯弯曲或者扑倒在地的胡杨,在它的脚下,均不见有一棵小草在生长。干裂得张着大口的地面上,弧形的裂纹,一环套一环,直接苍天。胡杨树,千年不死,死了千年不倒,倒了千年不朽。面对不幸,面对坎坷,它们竭尽全力抗争,显示出生命超乎异常的伟大。

抗争苦难

史铁生的生命观,以及他面对生命的坚强的意志,给了我们很大的启发,身残志坚是对他生命过程的最好总结。在我们的日常生活中,还有一些人,同样在面对生命的打击时,用他们顽强的态度,坚定的意志,永恒的决心,坚毅的行动,在告诉我们,生命无论在何种状态下,都能闪耀出绚丽的光芒。

高考662分患“庞贝病”的王唯佳

高考625分汶川地震中失去右手的李欣雨

高考623分的脑瘫男孩姚俊鹏

高考635分几乎失明的昂子喻

希望这些坚强人们的伟大精神,能够激励我们努力、认真地对待我们的生活,坚韧地面对我们遇到的挫折,努力学习和展现我们中华民族坚毅、深沉、顽强的民族精神,为祖国的日益强大奉献出我们每一份渺小的努力。

我 与 地 坛(节选)

统编版必修上册第七单元

“让历史铁一样地生着,以便不断地去看它,不是不断地去看这些文字,而是借助这些蹒跚的脚印不断看那一向都在写作着的灵魂,看这灵魂的可能与去向。”

——作者解释自己的名字

史铁生

史铁生简介

史铁生(1951-2010),生于北京,文化大革命初期响应号召由北京赴陕西务农。20岁时,因腿疾住进了医院,那天是他的生日,从此他再没站起来。他在做了七年临时工之后,转向写作。1983年他发表了《我的遥远的清平湾》,一举成名。现为专业作家。作品以关注人生的独特主题和风格引人注目。铁生截瘫后,又患上了严重的肾病,身体里只留下了一个受损的左肾,每周要做两到三次的肾脏透析,用他的话说,发动机和轮子都坏了。

代表作有《我的遥远的清平湾》《插队的故事》 《务虚笔记》 《夏日的玫瑰》《合欢树》《我与地坛》等。

地坛

地坛,又称方泽坛。建于明代嘉靖九年,是明清两代帝王祭地的场所,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。

辛亥革命后祭祀活动废止。1925年开辟为公园,“文化大革命”期间因遭毁弃及疏于管理等原因,园址荒芜。1981年开始大面积修护,2006年成为国家级文物保护单位。

“北京五坛”:

天坛在故宫以南偏东,冬至祭天;

地坛在故宫以北,夏至祭土地神;

日坛在故宫以东,春分祭大明神;

月坛在故宫以西,秋分祭月明神;

先农坛在故宫以南偏西,立春祭先农神。

地坛秋韵

有言为证:

古园荒,地坛弃,经风沐雨四世纪。

默看春风与秋月,只为铁生著传奇。

1.速读课文初步感知文章内容,体悟作者感情,概括前后两部分要点。

第一部分,写地坛风景、我的思绪。

第二部分,写我对母亲的追思,母亲对我的影响。

整体感知

研读第一部分:我与地坛 (走进——亲近——感悟)

( 的)我 与 ( 的)地坛

残废

废弃

荒芜

冷落

颓废 迷惘

失魂落魄

荒芜并不衰败

残废但

并不颓废

……一座废弃的古园,……园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了。

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病相怜

荒芜冷落

失魂落魄

地坛

“我”

2.“我”为什么要去地坛?

一是“我家离地坛很近”,而且搬家是“越搬离它越近”

二是 相似

三是地坛沉静的环境让我思考关于生命和人生的问题

3.我在地坛里思考了什么问题?找到问题的答案了吗?

作者的追寻……

我该不该去死?

我为什么要出生?

我应该怎么去活?

死,应该顺其自然

无须思考

地坛的述说

体验:生和死都是自然规律,对死不必急于求成

4.这些问题的答案是从哪里获得启示的?

5.荒芜并不衰败的地坛如何给作者启示?

1.四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

2.“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶轰然坠地,摔开万道金光。”

3.譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿,从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看到自己的身影。

地坛里历经沧桑的建筑和亘古不变的夕阳,让“我”感到人在时间流逝过程中的渺小;在满园沉静中更能展开对自己生命价值及去向的思考。

蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集 ,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣片刻不息。这是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

地坛向我展示了一个鲜活灵动的生命世界,让我意识到不管怎样微弱纤细的生命都有自身的价值,都有属于它的欢乐、悲伤及情趣,这是任何其他生命都无法替代的。人也不例外。

“我”从“荒芜但不衰败”的园中找到答案:虽然残疾,但不能一味消极地想到死。应豁达地面对死亡,以平静的心态看待死亡,从而获得顽强活下去的信心。

十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的—刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,—群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿,从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

尽管十五年来地坛不断地被不懂其价值的人雕琢、破坏,但生命自身的力量在每一个细微处渗透出来。地坛在不断地变化中又显现出永恒的一面,让“我”感受到生命的力量和永恒。

地坛里这一切都见证了生命本身的律动的真实。这实际上在回答了怎样活的问题——外在的环境是不断变化的,甚至是恶劣的,但生命是无法因遭到破坏而发生改变,只要按照自己的方式活着,顽强地活着,你就能坦然体会人生的味道。

这三处景物描写各有何特点?有何区别?

雕栏玉砌不复在

四壁朱颜改

残阳

废园

苍松翠 柏树幽

野草荒藤乐悠悠

正红

沉静

蜂飞 蚁动 瓢虫升空 金蝉脱壳 露珠滚动 满园草木竞相荣

衰败、荒芜

陈旧

宁静、生机勃勃

荒芜但并不衰败

特点

我与地坛

洋溢着生命的律动

落日的灿烂

雨燕高歌

孩子的脚印

苍黑的古柏

草木泥土的气味

落叶的味道

景物描写的作用:

第一,有衬托作者心境的作用。

第二,为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

第三,景物描写本身,实际上也是对“生命”对“世界”(世界本身也是生命)的解读。

第四, 借景物描写,表达作者对母亲的思念。如母亲虽已去世,但作者依旧“在老柏树旁”“在草地上在颓墙边”思念母亲,渲染了物是人非的沧桑感,把作者思念母亲的痛苦写得深沉而悲凉。

景物的特点:破败、荒芜、古旧、宁静,洋溢着生命的律动。用文中的话即为:荒芜但并不衰败。

地坛令作者感受到不仅是地坛看似沉寂、荒凉、萧瑟、幽深的外表下,更是外表之下那种醇厚博大的历史沧桑和喧嚣不已、生生不息的生命意识。让作者意识到“死是必然降临的节日,活着是一种幸福”,思想感情经历了一个从苦闷、绝望到充满希望的过程。

海德格尔说:“人在现实中总是痛苦的,他必须寻找自己的家园,当人们通过对时间、历史、自然和生命的思索明白了家之所在时,他便获得了自由,变成‘诗性的存在’。”

1、我曾经给母亲出了一个怎样的难题?

她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老待在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里都想些什么。知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。……她知道得给我一点儿独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。

研读第二部分:我与母亲

五个“知道”表明母亲对我的疼爱和理解,这与“担心”“不知道”构成了难以解决的矛盾,是无法解决的难题。

结合下段看,母亲心中更有许多“痛苦”和“惊恐”。

2.母亲是怎样对待这个“难题”?

“我”去地坛,母亲“送”

“我”在地坛,母亲“忧”

“我”在地坛,母亲“找”

送—理解

忧—坚忍

找—关爱

研读第二部分:我和母亲

生存的意义、生存的价值,在逆境中更加坚强,走自已幸福的路

要坚强地承受苦难,要坚韧地活下去

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

3、这是怎样的一位母亲?

研读第二部分:我和母亲

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

拓展延伸

——史铁生《秋天的怀念》

医院已经明确表示,我的病情目前没办法治。母亲的全副心思却还放在给我治病上,到处找大夫,打听偏方,花很多钱。她倒总能找来些稀奇古怪的药,让我吃,让我喝,或者是洗、敷、熏、灸。“别浪费时间啦! 根本没用! ”我说,我一心只想着写小说,仿佛那东西能把残废人救出困境。“再试一回,不试你怎么知道会没用?”她说,每一回都虔诚地抱着希望。

——史铁生《合欢树》

然而对我的腿,有多少回希望就有多少回失望,最后一回,我的胯上被熏成烫伤。这差不多是要命的事。我倒没太害怕,心想死了也好,死了倒痛快。母亲惊惶了几个月,昼夜守着我,一换药就说:“怎么会烫了呢?我还直留神呀!”幸亏伤口好起来,不然她非疯了不可。

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

3、这是怎样的一位母亲?

研读第二部分:我和母亲

母亲是伟大的!

母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。

母亲的眼泪中流露着多少爱,以及希望和失望的泪。

儿子对母亲的一句“辛苦了,妈妈”让母亲热泪盈眶!

母亲看到儿子从远方寄来的照片,欣慰地笑了。

该不该去死?

为什么要出生?

怎样活?

荒芜但不衰败

地坛

母亲 以坚忍的意志面对苦难

追寻

解

答

思考:两个部分,一写地坛,

一写母亲,二者究竟有什么关联?

二者都对作者生活下去起了很大作用,都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

地坛是史铁生获得生存的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是我的地坛,也是我和母亲的地坛。

精神家园自然

精神支柱

亲情

作者最为痛惜的是母亲早逝,仅仅活了四十九岁,再也看不到儿子的出息。作者对文学成就的追求,为母亲也是一个动机,母亲却没有看到儿子发表作品的一天,没有看到儿子作品获奖的一天,未能分享儿子的快乐。作者对母亲的悼念真是魂牵梦绕,痛切心肺。

树 欲 静 而 风 不 止,

子 欲 养 而 亲 不 待。

——《韩诗外传》

本文通过写作者与地坛的关系,表达作者对生命意义的思考和感悟;通过写母亲,抒发作者对母亲的怀念及他所体悟到的母爱。透过这些朴实、纯净的文字,我们感受到史铁生的精神魅力,以及他澄净的思想和深切的感悟。

课堂小结

史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的“写作之夜”,他用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心。他的《病隙碎笔》作为2002年度中国文学最为重要的收获,一如既往地思考着生与死、残缺与爱情、苦难与信仰、写作与艺术等重大问题,并解答了“我”如何在场、如何活出意义来这些普遍性的精神难题。当多数作家在消费主义时代里放弃面对人的基本状况时,史铁生却居住在自己的内心,仍旧苦苦追索人之为人的价值和光辉,仍旧坚定地向存在的荒凉地带进发,坚定地与未明事物作斗争,这种勇气和执著,深深地唤起了我们对自身所处境遇的警醒和关怀。

——华语文学传媒大奖2002年度杰出成就奖得主史铁生授奖词

讨论:通过本文的学习,你获得了哪些感悟?

明确:

1.要顽强地开辟一条走向自己幸福的路。

2.要更加深切地感受母爱。

3.珍爱生命,珍爱健康。

4.要关心残疾人。

5.奇迹多是在恶运中出现的。

6.笑对苦难

假如生活欺骗了你

【俄】普希金

假如生活欺骗了你,不要悲伤,不要心急!忧郁的日子里须要镇静:

相信吧,快乐的日子将会来临!心儿永远向往着未来;现在却常是忧郁一切都是瞬息,一切都将会过去;而那过去了的,就会成为亲切的怀恋。

感悟提升

《长跑家》的故事,就是《我与地坛》当中史铁生讲的一个小故事。原文如下:

还有一个人,是我的朋友,他是个最有天赋的长跑家,但他被埋没了。他因为在“文革”中出言不慎而坐了几年牢,出来后好不容易找了个拉板车的工作,样样待遇都不能与别人平等,苦闷极了便练习长跑。那时他总来这园子里跑,我用手表为他计时。他每跑一圈向我招下手,我就记下一个时间。每次他要环绕这园子跑20圈,大约两万米。他盼望以他的长跑成绩来获得政治上真正的解放,他以为记者的镜头和文字可以帮他做到这一点。

第一年他在春节环城赛上跑了第十五名,他看见前十名的照片都挂在了长安街的新闻橱窗里,于是有了信心。

第二年他跑了第四名,可是新闻橱窗里只挂了前三名的照片,他没灰心。

第三年他跑了第七名,橱窗里挂前六名的照片,他有点怨自己。

第四年他跑了第三名,橱窗里却只挂了第一名的照片。

第五年他跑了第一名——他几乎绝望了,橱窗里只有一幅环城赛群众场面的照片。

那些年我们俩常一起在这园子里呆到天黑,开怀痛骂,骂完沉默着回家,分手时再互相叮嘱:先别去死,再试着活一活看。现在他已经不跑了,年岁太大了,跑不了那么快了。最后一次参加环城赛,他以38岁之龄又得了第一名并破了纪录,有一位专业队的教练对他说:“我要是十年前发现你就好了。”他苦笑一下什么也没说,只在傍晚又来这园中找到我,把这事平静地向我叙说一遍。

结合自身谈谈你对生命的苦难的看法。

事例1:美国总统林肯21岁时经商失败,22岁参选州议员失败,24岁经商有失败,26岁丧妻,他伤心得几乎崩溃。到 49岁时,他先后经历了10次竞选失败,但他并不气馁,到52岁时,终于当选美国总统。

战胜苦难

事例2:美国加州的一位模特在1983年出了车祸,摔断了被她视为最大本钱的两条腿,她并没有绝望,而是充满信心地来关心周围的事情。当她以轮椅代步时,她发现自己使用的轮椅很不方便,就找了两位从事工程技术的朋友改良其功能,将它变为很好用的轮椅,并推销给残疾者使用,不到两年,她的公司已经成为加州业绩最好的公司之一。

利用苦难

事例3:命 运

贝多芬,28岁开始耳朵有病,听力逐渐衰退,到32岁基本上已丧失听力。《命运》交响曲是在他完全丧失听力的情况下创作的,面对不幸,贝多芬“扼住命运的喉咙”,谱下了音乐史上光辉的乐章,也奏响了生命的最强音。

事例4: 海伦·凯勒,美国著名作家,社会活动家。一岁零七个月时,失去了视觉、听觉以及说话的能力。

事例6:霍金

事例5:罗斯福

在塔克拉玛干沙漠的腹地,有一片纯沙漠地带。所谓的纯沙漠,就是年降雨量不足一百毫米,又没有水灌溉的地方。然而,就在这无雨无水,干旱,盐碱,人称“死亡之海”的沙漠里,却有着一种古老树种----胡杨树。无论是站着的胡杨还是身躯弯曲或者扑倒在地的胡杨,在它的脚下,均不见有一棵小草在生长。干裂得张着大口的地面上,弧形的裂纹,一环套一环,直接苍天。胡杨树,千年不死,死了千年不倒,倒了千年不朽。面对不幸,面对坎坷,它们竭尽全力抗争,显示出生命超乎异常的伟大。

抗争苦难

史铁生的生命观,以及他面对生命的坚强的意志,给了我们很大的启发,身残志坚是对他生命过程的最好总结。在我们的日常生活中,还有一些人,同样在面对生命的打击时,用他们顽强的态度,坚定的意志,永恒的决心,坚毅的行动,在告诉我们,生命无论在何种状态下,都能闪耀出绚丽的光芒。

高考662分患“庞贝病”的王唯佳

高考625分汶川地震中失去右手的李欣雨

高考623分的脑瘫男孩姚俊鹏

高考635分几乎失明的昂子喻

希望这些坚强人们的伟大精神,能够激励我们努力、认真地对待我们的生活,坚韧地面对我们遇到的挫折,努力学习和展现我们中华民族坚毅、深沉、顽强的民族精神,为祖国的日益强大奉献出我们每一份渺小的努力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读