8.3《琵琶行(并序)》 2021-2022学年统编版高中语文必修上册(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 8.3《琵琶行(并序)》 2021-2022学年统编版高中语文必修上册(共45张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-06 16:58:03 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

琵琶行并序

童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。

——李忱《吊白居易》

目 录

壹

知人论世

贰

诵读感知

叁

文本研读

肆

技法点拨

第一部分

知人论世

走近白居易

白居易(772—846),字乐天,号香山居士,祖籍太原(今属山西),后迁居下邽(今属陕西)。唐代伟大的现实主义诗人。贞元年间中进士,官至左拾遗。元和年间,白居易因得罪权贵, 被贬为江州司马。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”。曾官至太子少傅,谥号“文”。

白居易在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,写下了不少感叹时事、反映人民疾苦、揭露社会黑暗的诗篇,对后世颇有影响。白居易的诗通俗易懂,题材广泛,形式多样。代表作有《琵琶行并序》《长恨歌》《卖炭翁》《钱塘湖春行》《忆江南》等。

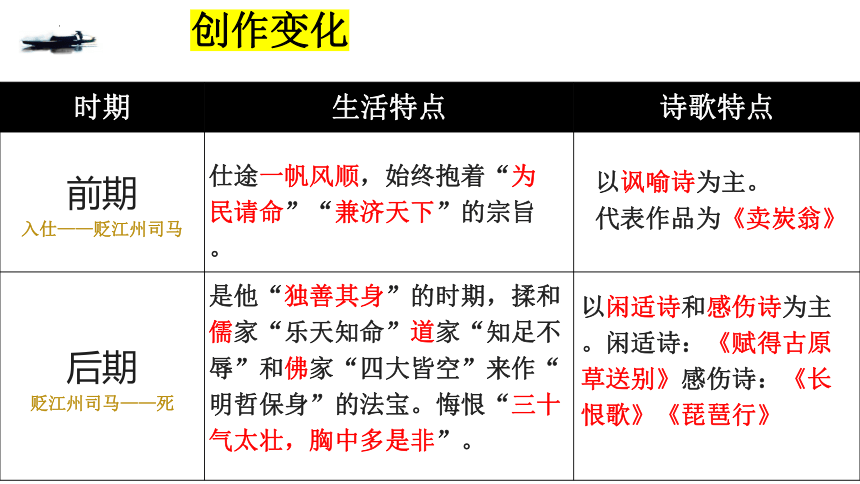

创作变化

时期 生活特点 诗歌特点

前期 入仕——贬江州司马

后期 贬江州司马——死

仕途一帆风顺,始终抱着“为民请命”“兼济天下”的宗旨。

是他“独善其身”的时期,揉和儒家“乐天知命”道家“知足不辱”和佛家“四大皆空”来作“明哲保身”的法宝。悔恨“三十气太壮,胸中多是非”。

以讽喻诗为主。

代表作品为《卖炭翁》

以闲适诗和感伤诗为主。闲适诗:《赋得古原草送别》感伤诗:《长恨歌》《琵琶行》

了解歌行体

“歌行”是诗歌的一种体裁,是在学习和借鉴乐府诗的基础上发展起来的。其特点有三:

一、在声律、韵脚方面比较自由,平仄不拘,可以换韵;

二、篇幅可长可短,如岑参的《白雪歌送武判官归京》只有18句,白居易的《长恨歌》有120句;

三、句式灵活,以七言为主,夹杂其他句子。

创作背景

元和十年,宰相武元衡被刺身亡,长安城一片混乱。白居易率先上书请求缉捕凶手,当权朝贵便抓住这个把柄攻击他“越职言事”,又诬陷他不顾母亲看花坠井而死,竟然写了“新井”和“看花”的诗,有伤名教,最终朝廷将其贬为江州司马。司马虽然名义上是州刺史的副职,实际是闲散职务。元和十一年,他送客湓浦口,遇到琵琶女,创作出这首名篇《琵琶行》。

第二部分

诵读感知

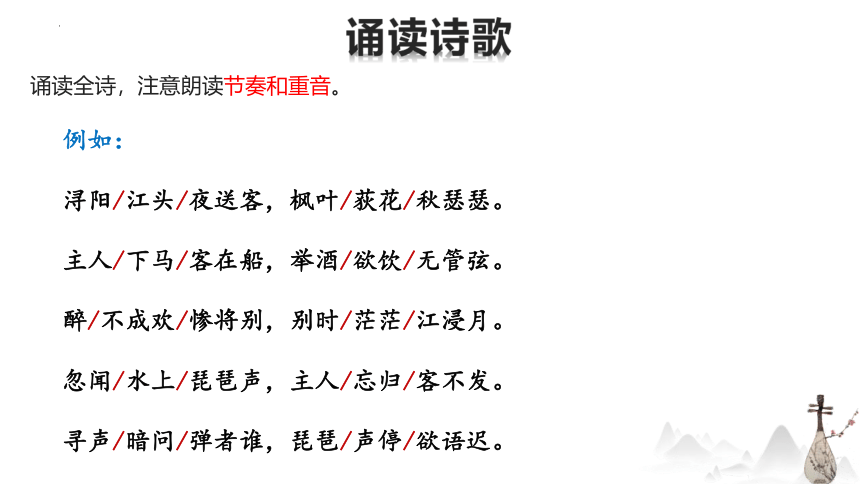

诵读诗歌

诵读全诗,注意朗读节奏和重音。

例如:

浔阳/江头/夜送客,枫叶/荻花/秋瑟瑟。

主人/下马/客在船,举酒/欲饮/无管弦。

醉/不成欢/惨将别,别时/茫茫/江浸月。

忽闻/水上/琵琶声,主人/忘归/客不发。

寻声/暗问/弹者谁,琵琶/声停/欲语迟。

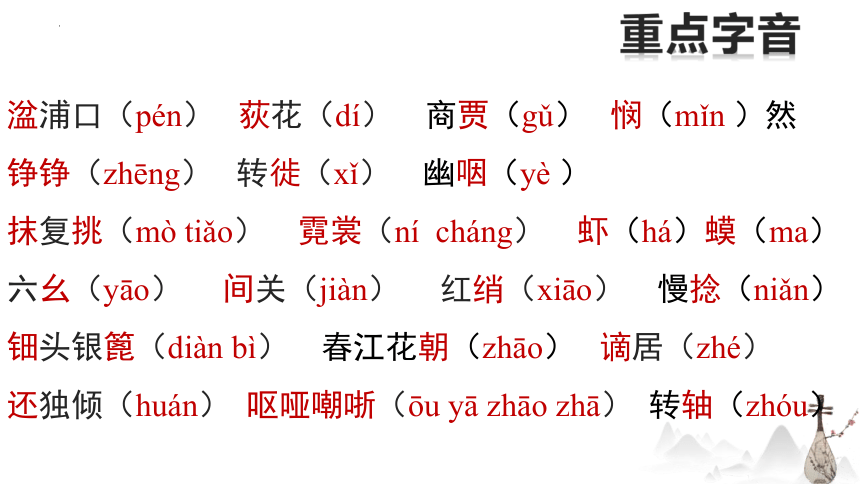

重点字音

湓浦口(pén) 荻花(dí) 商贾(gǔ) 悯(mǐn )然

铮铮(zhēng) 转徙(xǐ) 幽咽(yè )

抹复挑(mò tiǎo) 霓裳(ní cháng) 虾(há)蟆(ma)

六幺(yāo) 间关(jiàn) 红绡(xiāo) 慢捻(niǎn)

钿头银篦(diàn bì) 春江花朝(zhāo) 谪居(zhé)

还独倾(huán) 呕哑嘲哳(ōu yā zhāo zhā) 转轴(zhóu)

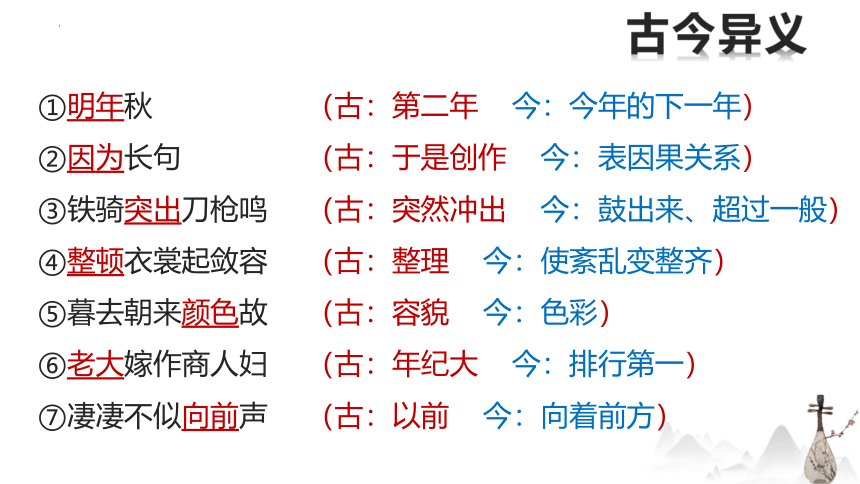

古今异义

①明年秋

②因为长句

③铁骑突出刀枪鸣

④整顿衣裳起敛容

⑤暮去朝来颜色故

⑥老大嫁作商人妇

⑦凄凄不似向前声

(古:第二年 今:今年的下一年)

(古:于是创作 今:表因果关系)

(古:突然冲出 今:鼓出来、超过一般)

(古:整理 今:使紊乱变整齐)

(古:容貌 今:色彩)

(古:年纪大 今:排行第一)

(古:以前 今:向着前方)

第三部分

文本研读

诗歌分析——赏析小序

1. 解释下列词语的含义。

①左迁:

②明年:

③善才:

④委身:

⑤贾人:

⑥出官:

⑦始:

⑧迁谪:

⑨为:

⑩歌:

凡:

言:

命:

贬官,降职。

第二年。

当时对琵琶师或曲师的通称。

托身,这里指嫁的意思。

商人。

京官贬黜往外地任职。

才。

贬官降职或流放。

创作。

作歌。

总共。

字。

命名。

古代官职任免升迁的常用说法:

拜: 用一定的礼仪授予某种官职。

除: 授予官职。

擢: 提升官职。

迁: 调动官职。包括升级,降级,平调。

谪: 降职,贬官,或调往边远的地区。

黜: 免去官职。

去: 解除官职。

乞骸骨: 年老了请求辞职,退休。

致仕:交还官职,即退休。古代官员正常退休叫作“致仕”,古人还常用致事、致政、休致等名称,也指官员辞职归家。

古今异义词

长句 古:七言诗 今:结构比较复杂的句子

当心 古:对着中心 今:小心

第一部 古:最优秀的一队 今:最先的一部

年少 古:青年子弟 今:年轻

阿姨 古:教坊管理者 今:称呼跟母亲辈分相同的妇女

去来 古:走了以来 今:离开了又回来

唧唧 古:叹息声 今:虫叫声

明年 古:第二年 今:今年的下一年

因为 古:于是创作 今:因果关系连词

突出 古:突然冲出 今:鼓出来;出众地显露

向前 古:以前 今:向前方

颜色 古:容貌 今:色彩

老大 古:年纪大了 今:排行第一的人

整顿 古:整理 今:使紊乱的变为整齐、不健全的健全起来

2. 诗前的小序用意何在?

1.交代时间、地点、人物和故事的主要经过

2.概括琵琶女的身世

3.说明本诗的写作目的

4.定下全诗凄切伤怀的感情基调。

本诗是一篇抒彩很浓的长篇叙事诗。

诗歌分析——赏析小序

诗歌分析

请用七言形式概括各段的主要内容。

第一段:江头送客惨将别

第二段:江心聆听琵琶声

第三段:琵琶女诉身世苦

第四段:同病相怜感慨多

第五段:重闻琵琶青衫湿

1. 解释下列词语的含义。

①江头:

②瑟瑟:

③管弦:

江边。

形容微风吹动的声音。

指音乐。

诗歌分析——赏析第一段

2. 请从“情”和“景”的关系赏析第一段。(景+情+翻译+作用)

①“枫叶荻花秋瑟瑟”和“别时茫茫江浸月”写景,②“醉不成欢惨将别”直接抒情。③茫茫秋江边,暗淡的月光下,暗红的枫叶和惨淡的荻花在瑟瑟秋风中摇曳,④为诗人谪守江州、月夜送别友人营造了一种凄凉的氛围。

诗歌分析——赏析第一段

3. 本段写离别,诗人突出一个“惨”字。诗歌如何烘托这一“惨”字的?

①暮色暗淡,使人惆怅惜别;

②霜叶衰草,秋风萧瑟,更显出荒凉寥落;

③没有音乐助兴,对饮闷酒,更反映出失意谪居的冷落寂寞。

④最后借用秋江月影,烘托出主客间相对无言、黯然神伤的气氛。

诗歌分析——赏析第一段

1. 解释下列词语的含义。

①暗问:

②回灯:

③掩抑:

④信手:

⑤续续:

⑥拢:

⑦捻:

⑧抹:

⑨挑:

⑩幽咽:

凝绝:

暗恨:

乍:

低声询问。

重新掌灯。

声音低沉。

随手。

连续。

扣弦。

揉弦。

顺手下拨。

反手回拨。

形容乐声梗塞不畅。

凝结不动。

隐藏在内心的愁怨。

突然。

诗歌分析——赏析第二段

2. 在琵琶女演奏前,诗人先写她调弦的动作和神情,有何作用?

①烘托演奏技艺的高超,调弦已十分动听,正式的弹奏更不用说了;

②烘托弹奏音乐的感人,“未成曲调先有情”,下文更可想而知了。

诗歌分析——赏析第二段

3. 作者几次听到这动人的琵琶曲?分别在文中哪里?

①忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。(略写,侧面烘托)

②转轴拨弦三两声……四弦一声如裂帛。(详写,正面描写)

③感我此言良久立……江州司马青衫湿。(略写,侧面烘托)

诗歌分析——赏析第二段

4. 第二次详细描写琵琶声,音乐有哪些变化?

诗歌分析——赏析第二段

音乐变化

“转轴拨弦三两声……说尽心中无限事。”

出场弹奏时旋律低沉抑郁。

“轻拢慢捻抹复挑……大珠小珠落玉盘。”

欢快明朗、清脆悦耳

“幽咽泉流冰下难……此时无声胜有声。”

旋律变得“冷涩”“凝绝”,音乐声越来越低沉,以至于停顿。

“银瓶乍破水浆迸……四弦一声如裂帛。”

音乐高涨起来,以激越、雄壮的节奏。

前奏曲

欢乐曲

沉思曲

悲愤曲

5. 诗歌精彩而细腻地写出了琵琶曲的感人效果。诗人是从哪些角度、用哪些方法进行描写的?

角度:①弹奏的动作。“转轴拨弦三两声”“轻拢慢捻抹复挑”“曲终收拨当心画”,这些动作娴熟连贯而有节奏,体现技艺之高超。

②旋律的变化。“嘈嘈、切切、幽咽、凝绝、银瓶乍破、铁骑突出”,或急或舒,松弛有度。

③听众的反应。“未成曲调先有情”“此时无声胜有声”“东船西舫悄无言”,如痴如醉,进入忘我境界。

诗歌分析——赏析第二段

5. 诗歌精彩而细腻地写出了琵琶曲的感人效果。诗人是从哪些角度、用哪些方法进行描写的?

方法:①贴切的比喻。把粗重之声喻为“急雨”,轻细之声喻为“私语”,流利之声喻为“间关莺语”,凝滞之声喻为“冰泉冷涩”等。

②运用叠词。如“嘈嘈、切切”状声,使得琵琶声仿佛在耳畔鸣响。

③侧面描写,如对听者的感受和对周围环境的描写,表现音乐的无限魅力和感人效果。

诗歌分析——赏析第二段

①敛容:

②缠头:

③钿头银篦:

④等闲:

⑤颜色故:

⑥老大:

⑦阑干:

收敛(深思时悲愤深怨的)面部表情。

对歌舞妓女打赏用的锦帛。

指镶嵌着花钿的篦形发饰。

平常,随随便便。

容貌衰老。

年纪大。

纵横交错的样子。

诗歌分析——赏析第三、四段

1. 解释下列词语的含义。

①重:

②唧唧:

③呕哑嘲哳:

④暂:

⑤更:

⑥翻作:

再次。

叹息。

指声音嘈杂刺耳。

突然。

再。

写作。

2. 第三段为我们呈现了怎样的琵琶女形象?流露出诗人怎样的情感?

琵琶女年轻时色艺出众,名噪教坊,生活充满了欢乐。待到年老色衰,不得已嫁作“商人妇”,转徙于江湖间,过着凄惨的生活。这个形象具有典型性,诗人借琵琶女的形象深刻地揭示封建社会中乐伎们的悲惨命运。

诗歌分析——赏析第三段

生活轨迹及情感

前奏曲

欢乐曲

沉思曲

悲愤曲

“转轴拨弦三两声……说尽心中无限事。”浔阳江边,风寒月冷,琵琶女独守空船,孤单凄凉。所以其出场弹奏时旋律低沉抑郁。

“轻拢慢捻抹复挑……大珠小珠落玉盘。”欢快明朗、清脆悦耳的琵琶声,唱出了琵琶女火红的青年时代。

“幽咽泉流冰下难……此时无声胜有声。”旋律越来越低沉,以至于停顿,好景不长,时光不再。琵琶女“年长色衰”,“嫁作商人妇”,命运的变化使此时的琵琶女陷入了深深的思考当中。

“银瓶乍破水浆迸……四弦一声如裂帛。”音乐高涨起来,以激越、雄壮的节奏,表达琵琶女对命运的不平之感与愤懑之情。

3.琵琶女的音乐变化和她的生活轨迹有何联系?

4. 诗人为什么而会发出“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨,诗人与琵琶女有哪些相似之处

相似之处 诗人 琵琶女

来处 去年辞帝京 本是京城女

才华 才华横溢的诗人 名满京都的艺人

经历 因直言进谏而遭贬谪 因年长色衰而嫁商人

诗歌分析——赏析第四段

1. 解释下列词语的含义。

①却坐:

②促弦:

③转:

④向前:

⑤掩泣:

⑥青衫:

回到原处坐下。

把琴弦拧紧。

更加。

以前。

掩面哭泣。

黑色单衣。

诗歌分析——赏析第五段

2.诗人为何在一个素不相识的琵琶女面前泪洒青衫呢

①伤琵琶女。“我闻琵琶已叹息,又闻此语重卿卿。”琵琶女愤激幽怨的曲调本引发诗人情感的共鸣,在听了琵琶女的苦楚身世的倾诉后,更是激起诗人深深的怜悯。

②伤己。诗人才华横溢,誉满天下,然而今朝沦落,幽愁悲愤;再加上朋友一别,更感孤寂难耐。两人有着相似的遭遇,因而情感相通,“同是天涯沦落人”。

诗歌分析——赏析第五段

诗歌前后贯串了几处景物描写的文字,这些景物描写有什么作用?

①“枫叶荻花秋瑟瑟”,叙述了江东送客时的环境。秋夜的江水、枫叶、荻花,构成清晰如画的意境,令人顿感秋凉袭身,曲曲传达出诗人凄凉愁惨的心情,为全诗奠定了感情基调。

②“别时茫茫江浸月”,叙述别时景象,景中含情。茫茫江水,溶溶月色,无不弥散着诗人的离愁别绪,仿佛诗人的心情融化其中,与自然风物有了感应。

诗歌分析

③“唯见江心秋月白”,写音乐结束时寂静的环境。音乐结束,但其感情仍在扩散,一直渗入被秋月照亮的江心,又仿佛江心秋月也在为音乐中的感情所打动。情景交融,烘托了音乐效果,形成令人回味的意境。

④“绕船明月江水寒”,写琵琶女独守空船时的环境,渲染了琵琶女冷落凄凉的心情。

⑤“黄芦苦竹绕宅生”,写诗人的生活环境,渲染诗人被贬后的孤寂悲凉。

诗歌分析

本诗描写了琵琶女的不幸遭遇,寄予了诗人对她悲惨命运的深切同情。并借琵琶女的身世来观照自己被贬受屈的不幸遭遇,发出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨,抒发了壮志难酬的才子之悲。

小结

第四部分

技法点拨

本文运用明暗两条线索,结构严谨。琵琶女的身世、遭遇是一条明线,诗人的感受是一条暗线。明线从具体现象反映主题,暗线则是从事物的本质上来揭示主题。也可以说一反映民间的变化,一反映朝政动乱的变化。一虚一实,虚实相生,使结构在严谨中见出错落。

1、构思匠心独运

艺术特色

诗人在叙事过程中,略写送客,详写听乐;略写自己,详写琵琶女。写琵琶女的自述,虽从转述的角度道来,却无一不是她的心绪神情;写自己的贬谪之苦,虽然是直抒胸臆的独白,但又时时隐现出同病相怜的意味。两相映衬,更见互补之妙。

2、叙事详略得宜

艺术特色

形象而巧妙的比喻,把乐声的无尽美妙与节奏的无穷变化描绘得立体可感;通感的表现手法,赋形于声,把对客观事物的描述转移到听者主观的感觉之中,启发联想,余韵无穷;对听者感受和景物的描写,侧面表现音乐的声情并茂与无限魅力,通过音乐效果的描写来烘托琴声的优美动听、深切感人。

3、运用多种手法来表现音乐

艺术特色

着意点染,尽得风流

——《琵琶行》之琵琶女形象塑造技法短评

未见其人,先闻其声。“忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发”,诗人没有上来就介绍琵琶女的情况,而是先从琵琶声写起,就像《林黛玉进贾府》王熙凤的出场,真是未见其人,先闻其声。而“主人忘归客不发”简单的一句诗,就从侧面烘托了琵琶女高超的琵琶演奏技艺,为琵琶女的出场做了浓厚的渲染。

细节描写,生动传神。琵琶女出场之时,诗人没有像《孔雀东南飞》里那样对刘兰芝进行工笔细描,避免了具象过多之嫌,但为了配合情节的发展,诗人在恰当之处对人物加以点画,虽着墨不多,但在轻描淡写之时,却能细致传神。“犹抱琵琶半遮面”,简洁的一句细节描写,生动形象地再现了琵琶女出场时的羞涩,也暗示了她孤独、失意的内心世界。而“整顿衣裳起敛容”,这一句通过动作和神态描写,传达了琵琶女复杂、落寞的内心情感。除此之外,诗人在最后一段中,也运用细节描写来刻画琵琶女悲怆的内心世界。“凄凄不似向前声”,在这里,诗人通过“良久立”“却坐促弦”“凄凄”等细节描写,细腻传神地传达了琵琶女悲凉的内心。

拓展阅读

借助音乐,心理透视。“弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉信手续续弹,说尽心中无限事”,在这里,诗人借助音乐描写,对琵琶女的心理进行了深刻的透视,将其凄凉、悲痛的内心情感表露无遗。

不着雕饰,美丽全出。作为京城名伎,琵琶女的容貌自然如出水之芙蓉,令人艳羡。但是纵观整首诗歌,诗人基本上没有从正面对琵琶女的肖像进行描绘,但“曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。五陵年少争缠头,一曲红绡不知数”,诗人通过这四句话,从侧面描绘了琵琶女高超的琵琶演奏技艺和众星捧月的美丽容姿。

叙述身世,展示悲凉。从“自言本是京城女”到“梦啼妆泪红阑干”,诗人以含泪的笔触,大肆铺陈,叙述了琵琶女从一举成名到沦落乡间的悲惨命运;诗人通过对琵琶女生命轨迹的叙述,将琵琶女一生的命运清晰地展示给读者,琵琶女的形象特点一览无余地表现出来,寄寓了诗人对下层人民不幸命运的关切与同情,诗人也借此抒发了自己的仕途失意之情。

中国古代三大描写音乐的诗歌:

韩愈《听颖师弹琴》

李贺《李凭箜篌引》

白居易《琵琶行》

清人方扶南称这三首诗“皆摹写声音之至文,韩足以惊人,李足以泣鬼,白足以移人”。

《李凭箜篌引》 李贺

吴丝蜀桐张高秋,

空山凝云颓不流。

江娥啼竹素女愁,

李凭中国弹箜篌。

昆山玉碎凤凰叫,

芙蓉泣露香兰笑。

十二门前融冷光,

二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,

石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,

老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,

露脚斜飞湿寒兔。

秋夜弹奏起吴丝蜀桐制成精美的箜篌;

听到美妙的乐声,天空的白云凝聚起来不再飘游。

湘娥把泪珠洒满斑竹,九天素女也牵动满腔忧愁;

出现这种情况,是由于乐工李凭在京城弹奏箜篌。

乐声清脆动听得就像昆仑山美玉击碎,凤凰鸣叫;

时而使芙蓉在露水中饮泣,时而使香兰开怀欢笑。

清脆的乐声,融和了长安城十二门前的清冷光气;

二十三根弦丝高弹轻拨,打动了高高在上的天帝。

高亢的乐声直冲云霄,冲上女娲炼石补过的天际;

好似补天的五彩石被击破,逗落了漫天绵绵秋雨。

幻觉中仿佛乐工进入了神山,把技艺向女仙传授;

老鱼兴奋得在波中跳跃,瘦蛟也翩翩起舞乐悠悠。

月宫中吴刚被乐声吸引,彻夜不眠在桂树下逗留;

桂树下的兔子也伫立聆听,不顾露珠斜飞寒飕飕!

同:

侧面衬托、比喻

异:

《琵》:正面描写、比喻为主

《李》:侧面衬托、夸张、拟人为主

李贺在他的这首诗中,表达了对当时著名的箜篌演奏家李凭高超艺术的敬佩。用一连串地比喻,时而山崩地裂,时而凤凰啼叫,将箜篌的清脆、和缓表现得淋漓尽致。箜篌音乐更是惊动了紫皇,乃至于桂树下的吴刚都听的入神不肯睡去。这首诗寄托着诗人的情思,其描写音乐的艺术境界非同凡响。

《听颖师弹琴》 韩愈

昵昵儿女语,恩怨相尔汝。

划然变轩昂,勇士赴敌场。

浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。

喧啾百鸟群,忽见孤凤皇。

跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。

嗟余有两耳,未省听丝篁。

自闻颖师弹,起坐在一旁。

推手遽止之,湿衣泪滂滂。

颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠!

琴声犹如一对亲昵的小儿女在耳鬓厮磨,互诉衷肠,又夹杂着嗔怪之声。

忽地一下琴声变得高亢雄壮,好似勇士骑马奔赴战场杀敌擒王。

一会又又由刚转柔,好似浮云、柳絮漂浮不定,在这广阔天地之间悠悠扬扬。

蓦地,又像百鸟齐鸣,啁啾不已,一只凤凰翩然高举,引吭长鸣。

登攀时一寸一分也不能再上升,失势后一落千丈还有余。

惭愧呀我空有耳朵一双,还是无法理解琴声真正的意境。

自从颖师开始弹琴,就被其琴声所深深感动,起坐不安。

眼泪扑扑簌簌滴个不止,浸湿了衣襟,只能伸手制止,不愿再听。

颖师确实是有才能的人,可是别再把冰与火填入我肝肠。

韩愈的这首诗不但将琴曲的声音和节奏描写的精细入微,诗人对听琴的感受,更是生动形象,自然让人想到此琴曲的奇妙之处。

琵琶行并序

童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。

——李忱《吊白居易》

目 录

壹

知人论世

贰

诵读感知

叁

文本研读

肆

技法点拨

第一部分

知人论世

走近白居易

白居易(772—846),字乐天,号香山居士,祖籍太原(今属山西),后迁居下邽(今属陕西)。唐代伟大的现实主义诗人。贞元年间中进士,官至左拾遗。元和年间,白居易因得罪权贵, 被贬为江州司马。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”。曾官至太子少傅,谥号“文”。

白居易在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,写下了不少感叹时事、反映人民疾苦、揭露社会黑暗的诗篇,对后世颇有影响。白居易的诗通俗易懂,题材广泛,形式多样。代表作有《琵琶行并序》《长恨歌》《卖炭翁》《钱塘湖春行》《忆江南》等。

创作变化

时期 生活特点 诗歌特点

前期 入仕——贬江州司马

后期 贬江州司马——死

仕途一帆风顺,始终抱着“为民请命”“兼济天下”的宗旨。

是他“独善其身”的时期,揉和儒家“乐天知命”道家“知足不辱”和佛家“四大皆空”来作“明哲保身”的法宝。悔恨“三十气太壮,胸中多是非”。

以讽喻诗为主。

代表作品为《卖炭翁》

以闲适诗和感伤诗为主。闲适诗:《赋得古原草送别》感伤诗:《长恨歌》《琵琶行》

了解歌行体

“歌行”是诗歌的一种体裁,是在学习和借鉴乐府诗的基础上发展起来的。其特点有三:

一、在声律、韵脚方面比较自由,平仄不拘,可以换韵;

二、篇幅可长可短,如岑参的《白雪歌送武判官归京》只有18句,白居易的《长恨歌》有120句;

三、句式灵活,以七言为主,夹杂其他句子。

创作背景

元和十年,宰相武元衡被刺身亡,长安城一片混乱。白居易率先上书请求缉捕凶手,当权朝贵便抓住这个把柄攻击他“越职言事”,又诬陷他不顾母亲看花坠井而死,竟然写了“新井”和“看花”的诗,有伤名教,最终朝廷将其贬为江州司马。司马虽然名义上是州刺史的副职,实际是闲散职务。元和十一年,他送客湓浦口,遇到琵琶女,创作出这首名篇《琵琶行》。

第二部分

诵读感知

诵读诗歌

诵读全诗,注意朗读节奏和重音。

例如:

浔阳/江头/夜送客,枫叶/荻花/秋瑟瑟。

主人/下马/客在船,举酒/欲饮/无管弦。

醉/不成欢/惨将别,别时/茫茫/江浸月。

忽闻/水上/琵琶声,主人/忘归/客不发。

寻声/暗问/弹者谁,琵琶/声停/欲语迟。

重点字音

湓浦口(pén) 荻花(dí) 商贾(gǔ) 悯(mǐn )然

铮铮(zhēng) 转徙(xǐ) 幽咽(yè )

抹复挑(mò tiǎo) 霓裳(ní cháng) 虾(há)蟆(ma)

六幺(yāo) 间关(jiàn) 红绡(xiāo) 慢捻(niǎn)

钿头银篦(diàn bì) 春江花朝(zhāo) 谪居(zhé)

还独倾(huán) 呕哑嘲哳(ōu yā zhāo zhā) 转轴(zhóu)

古今异义

①明年秋

②因为长句

③铁骑突出刀枪鸣

④整顿衣裳起敛容

⑤暮去朝来颜色故

⑥老大嫁作商人妇

⑦凄凄不似向前声

(古:第二年 今:今年的下一年)

(古:于是创作 今:表因果关系)

(古:突然冲出 今:鼓出来、超过一般)

(古:整理 今:使紊乱变整齐)

(古:容貌 今:色彩)

(古:年纪大 今:排行第一)

(古:以前 今:向着前方)

第三部分

文本研读

诗歌分析——赏析小序

1. 解释下列词语的含义。

①左迁:

②明年:

③善才:

④委身:

⑤贾人:

⑥出官:

⑦始:

⑧迁谪:

⑨为:

⑩歌:

凡:

言:

命:

贬官,降职。

第二年。

当时对琵琶师或曲师的通称。

托身,这里指嫁的意思。

商人。

京官贬黜往外地任职。

才。

贬官降职或流放。

创作。

作歌。

总共。

字。

命名。

古代官职任免升迁的常用说法:

拜: 用一定的礼仪授予某种官职。

除: 授予官职。

擢: 提升官职。

迁: 调动官职。包括升级,降级,平调。

谪: 降职,贬官,或调往边远的地区。

黜: 免去官职。

去: 解除官职。

乞骸骨: 年老了请求辞职,退休。

致仕:交还官职,即退休。古代官员正常退休叫作“致仕”,古人还常用致事、致政、休致等名称,也指官员辞职归家。

古今异义词

长句 古:七言诗 今:结构比较复杂的句子

当心 古:对着中心 今:小心

第一部 古:最优秀的一队 今:最先的一部

年少 古:青年子弟 今:年轻

阿姨 古:教坊管理者 今:称呼跟母亲辈分相同的妇女

去来 古:走了以来 今:离开了又回来

唧唧 古:叹息声 今:虫叫声

明年 古:第二年 今:今年的下一年

因为 古:于是创作 今:因果关系连词

突出 古:突然冲出 今:鼓出来;出众地显露

向前 古:以前 今:向前方

颜色 古:容貌 今:色彩

老大 古:年纪大了 今:排行第一的人

整顿 古:整理 今:使紊乱的变为整齐、不健全的健全起来

2. 诗前的小序用意何在?

1.交代时间、地点、人物和故事的主要经过

2.概括琵琶女的身世

3.说明本诗的写作目的

4.定下全诗凄切伤怀的感情基调。

本诗是一篇抒彩很浓的长篇叙事诗。

诗歌分析——赏析小序

诗歌分析

请用七言形式概括各段的主要内容。

第一段:江头送客惨将别

第二段:江心聆听琵琶声

第三段:琵琶女诉身世苦

第四段:同病相怜感慨多

第五段:重闻琵琶青衫湿

1. 解释下列词语的含义。

①江头:

②瑟瑟:

③管弦:

江边。

形容微风吹动的声音。

指音乐。

诗歌分析——赏析第一段

2. 请从“情”和“景”的关系赏析第一段。(景+情+翻译+作用)

①“枫叶荻花秋瑟瑟”和“别时茫茫江浸月”写景,②“醉不成欢惨将别”直接抒情。③茫茫秋江边,暗淡的月光下,暗红的枫叶和惨淡的荻花在瑟瑟秋风中摇曳,④为诗人谪守江州、月夜送别友人营造了一种凄凉的氛围。

诗歌分析——赏析第一段

3. 本段写离别,诗人突出一个“惨”字。诗歌如何烘托这一“惨”字的?

①暮色暗淡,使人惆怅惜别;

②霜叶衰草,秋风萧瑟,更显出荒凉寥落;

③没有音乐助兴,对饮闷酒,更反映出失意谪居的冷落寂寞。

④最后借用秋江月影,烘托出主客间相对无言、黯然神伤的气氛。

诗歌分析——赏析第一段

1. 解释下列词语的含义。

①暗问:

②回灯:

③掩抑:

④信手:

⑤续续:

⑥拢:

⑦捻:

⑧抹:

⑨挑:

⑩幽咽:

凝绝:

暗恨:

乍:

低声询问。

重新掌灯。

声音低沉。

随手。

连续。

扣弦。

揉弦。

顺手下拨。

反手回拨。

形容乐声梗塞不畅。

凝结不动。

隐藏在内心的愁怨。

突然。

诗歌分析——赏析第二段

2. 在琵琶女演奏前,诗人先写她调弦的动作和神情,有何作用?

①烘托演奏技艺的高超,调弦已十分动听,正式的弹奏更不用说了;

②烘托弹奏音乐的感人,“未成曲调先有情”,下文更可想而知了。

诗歌分析——赏析第二段

3. 作者几次听到这动人的琵琶曲?分别在文中哪里?

①忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。(略写,侧面烘托)

②转轴拨弦三两声……四弦一声如裂帛。(详写,正面描写)

③感我此言良久立……江州司马青衫湿。(略写,侧面烘托)

诗歌分析——赏析第二段

4. 第二次详细描写琵琶声,音乐有哪些变化?

诗歌分析——赏析第二段

音乐变化

“转轴拨弦三两声……说尽心中无限事。”

出场弹奏时旋律低沉抑郁。

“轻拢慢捻抹复挑……大珠小珠落玉盘。”

欢快明朗、清脆悦耳

“幽咽泉流冰下难……此时无声胜有声。”

旋律变得“冷涩”“凝绝”,音乐声越来越低沉,以至于停顿。

“银瓶乍破水浆迸……四弦一声如裂帛。”

音乐高涨起来,以激越、雄壮的节奏。

前奏曲

欢乐曲

沉思曲

悲愤曲

5. 诗歌精彩而细腻地写出了琵琶曲的感人效果。诗人是从哪些角度、用哪些方法进行描写的?

角度:①弹奏的动作。“转轴拨弦三两声”“轻拢慢捻抹复挑”“曲终收拨当心画”,这些动作娴熟连贯而有节奏,体现技艺之高超。

②旋律的变化。“嘈嘈、切切、幽咽、凝绝、银瓶乍破、铁骑突出”,或急或舒,松弛有度。

③听众的反应。“未成曲调先有情”“此时无声胜有声”“东船西舫悄无言”,如痴如醉,进入忘我境界。

诗歌分析——赏析第二段

5. 诗歌精彩而细腻地写出了琵琶曲的感人效果。诗人是从哪些角度、用哪些方法进行描写的?

方法:①贴切的比喻。把粗重之声喻为“急雨”,轻细之声喻为“私语”,流利之声喻为“间关莺语”,凝滞之声喻为“冰泉冷涩”等。

②运用叠词。如“嘈嘈、切切”状声,使得琵琶声仿佛在耳畔鸣响。

③侧面描写,如对听者的感受和对周围环境的描写,表现音乐的无限魅力和感人效果。

诗歌分析——赏析第二段

①敛容:

②缠头:

③钿头银篦:

④等闲:

⑤颜色故:

⑥老大:

⑦阑干:

收敛(深思时悲愤深怨的)面部表情。

对歌舞妓女打赏用的锦帛。

指镶嵌着花钿的篦形发饰。

平常,随随便便。

容貌衰老。

年纪大。

纵横交错的样子。

诗歌分析——赏析第三、四段

1. 解释下列词语的含义。

①重:

②唧唧:

③呕哑嘲哳:

④暂:

⑤更:

⑥翻作:

再次。

叹息。

指声音嘈杂刺耳。

突然。

再。

写作。

2. 第三段为我们呈现了怎样的琵琶女形象?流露出诗人怎样的情感?

琵琶女年轻时色艺出众,名噪教坊,生活充满了欢乐。待到年老色衰,不得已嫁作“商人妇”,转徙于江湖间,过着凄惨的生活。这个形象具有典型性,诗人借琵琶女的形象深刻地揭示封建社会中乐伎们的悲惨命运。

诗歌分析——赏析第三段

生活轨迹及情感

前奏曲

欢乐曲

沉思曲

悲愤曲

“转轴拨弦三两声……说尽心中无限事。”浔阳江边,风寒月冷,琵琶女独守空船,孤单凄凉。所以其出场弹奏时旋律低沉抑郁。

“轻拢慢捻抹复挑……大珠小珠落玉盘。”欢快明朗、清脆悦耳的琵琶声,唱出了琵琶女火红的青年时代。

“幽咽泉流冰下难……此时无声胜有声。”旋律越来越低沉,以至于停顿,好景不长,时光不再。琵琶女“年长色衰”,“嫁作商人妇”,命运的变化使此时的琵琶女陷入了深深的思考当中。

“银瓶乍破水浆迸……四弦一声如裂帛。”音乐高涨起来,以激越、雄壮的节奏,表达琵琶女对命运的不平之感与愤懑之情。

3.琵琶女的音乐变化和她的生活轨迹有何联系?

4. 诗人为什么而会发出“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨,诗人与琵琶女有哪些相似之处

相似之处 诗人 琵琶女

来处 去年辞帝京 本是京城女

才华 才华横溢的诗人 名满京都的艺人

经历 因直言进谏而遭贬谪 因年长色衰而嫁商人

诗歌分析——赏析第四段

1. 解释下列词语的含义。

①却坐:

②促弦:

③转:

④向前:

⑤掩泣:

⑥青衫:

回到原处坐下。

把琴弦拧紧。

更加。

以前。

掩面哭泣。

黑色单衣。

诗歌分析——赏析第五段

2.诗人为何在一个素不相识的琵琶女面前泪洒青衫呢

①伤琵琶女。“我闻琵琶已叹息,又闻此语重卿卿。”琵琶女愤激幽怨的曲调本引发诗人情感的共鸣,在听了琵琶女的苦楚身世的倾诉后,更是激起诗人深深的怜悯。

②伤己。诗人才华横溢,誉满天下,然而今朝沦落,幽愁悲愤;再加上朋友一别,更感孤寂难耐。两人有着相似的遭遇,因而情感相通,“同是天涯沦落人”。

诗歌分析——赏析第五段

诗歌前后贯串了几处景物描写的文字,这些景物描写有什么作用?

①“枫叶荻花秋瑟瑟”,叙述了江东送客时的环境。秋夜的江水、枫叶、荻花,构成清晰如画的意境,令人顿感秋凉袭身,曲曲传达出诗人凄凉愁惨的心情,为全诗奠定了感情基调。

②“别时茫茫江浸月”,叙述别时景象,景中含情。茫茫江水,溶溶月色,无不弥散着诗人的离愁别绪,仿佛诗人的心情融化其中,与自然风物有了感应。

诗歌分析

③“唯见江心秋月白”,写音乐结束时寂静的环境。音乐结束,但其感情仍在扩散,一直渗入被秋月照亮的江心,又仿佛江心秋月也在为音乐中的感情所打动。情景交融,烘托了音乐效果,形成令人回味的意境。

④“绕船明月江水寒”,写琵琶女独守空船时的环境,渲染了琵琶女冷落凄凉的心情。

⑤“黄芦苦竹绕宅生”,写诗人的生活环境,渲染诗人被贬后的孤寂悲凉。

诗歌分析

本诗描写了琵琶女的不幸遭遇,寄予了诗人对她悲惨命运的深切同情。并借琵琶女的身世来观照自己被贬受屈的不幸遭遇,发出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨,抒发了壮志难酬的才子之悲。

小结

第四部分

技法点拨

本文运用明暗两条线索,结构严谨。琵琶女的身世、遭遇是一条明线,诗人的感受是一条暗线。明线从具体现象反映主题,暗线则是从事物的本质上来揭示主题。也可以说一反映民间的变化,一反映朝政动乱的变化。一虚一实,虚实相生,使结构在严谨中见出错落。

1、构思匠心独运

艺术特色

诗人在叙事过程中,略写送客,详写听乐;略写自己,详写琵琶女。写琵琶女的自述,虽从转述的角度道来,却无一不是她的心绪神情;写自己的贬谪之苦,虽然是直抒胸臆的独白,但又时时隐现出同病相怜的意味。两相映衬,更见互补之妙。

2、叙事详略得宜

艺术特色

形象而巧妙的比喻,把乐声的无尽美妙与节奏的无穷变化描绘得立体可感;通感的表现手法,赋形于声,把对客观事物的描述转移到听者主观的感觉之中,启发联想,余韵无穷;对听者感受和景物的描写,侧面表现音乐的声情并茂与无限魅力,通过音乐效果的描写来烘托琴声的优美动听、深切感人。

3、运用多种手法来表现音乐

艺术特色

着意点染,尽得风流

——《琵琶行》之琵琶女形象塑造技法短评

未见其人,先闻其声。“忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发”,诗人没有上来就介绍琵琶女的情况,而是先从琵琶声写起,就像《林黛玉进贾府》王熙凤的出场,真是未见其人,先闻其声。而“主人忘归客不发”简单的一句诗,就从侧面烘托了琵琶女高超的琵琶演奏技艺,为琵琶女的出场做了浓厚的渲染。

细节描写,生动传神。琵琶女出场之时,诗人没有像《孔雀东南飞》里那样对刘兰芝进行工笔细描,避免了具象过多之嫌,但为了配合情节的发展,诗人在恰当之处对人物加以点画,虽着墨不多,但在轻描淡写之时,却能细致传神。“犹抱琵琶半遮面”,简洁的一句细节描写,生动形象地再现了琵琶女出场时的羞涩,也暗示了她孤独、失意的内心世界。而“整顿衣裳起敛容”,这一句通过动作和神态描写,传达了琵琶女复杂、落寞的内心情感。除此之外,诗人在最后一段中,也运用细节描写来刻画琵琶女悲怆的内心世界。“凄凄不似向前声”,在这里,诗人通过“良久立”“却坐促弦”“凄凄”等细节描写,细腻传神地传达了琵琶女悲凉的内心。

拓展阅读

借助音乐,心理透视。“弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉信手续续弹,说尽心中无限事”,在这里,诗人借助音乐描写,对琵琶女的心理进行了深刻的透视,将其凄凉、悲痛的内心情感表露无遗。

不着雕饰,美丽全出。作为京城名伎,琵琶女的容貌自然如出水之芙蓉,令人艳羡。但是纵观整首诗歌,诗人基本上没有从正面对琵琶女的肖像进行描绘,但“曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。五陵年少争缠头,一曲红绡不知数”,诗人通过这四句话,从侧面描绘了琵琶女高超的琵琶演奏技艺和众星捧月的美丽容姿。

叙述身世,展示悲凉。从“自言本是京城女”到“梦啼妆泪红阑干”,诗人以含泪的笔触,大肆铺陈,叙述了琵琶女从一举成名到沦落乡间的悲惨命运;诗人通过对琵琶女生命轨迹的叙述,将琵琶女一生的命运清晰地展示给读者,琵琶女的形象特点一览无余地表现出来,寄寓了诗人对下层人民不幸命运的关切与同情,诗人也借此抒发了自己的仕途失意之情。

中国古代三大描写音乐的诗歌:

韩愈《听颖师弹琴》

李贺《李凭箜篌引》

白居易《琵琶行》

清人方扶南称这三首诗“皆摹写声音之至文,韩足以惊人,李足以泣鬼,白足以移人”。

《李凭箜篌引》 李贺

吴丝蜀桐张高秋,

空山凝云颓不流。

江娥啼竹素女愁,

李凭中国弹箜篌。

昆山玉碎凤凰叫,

芙蓉泣露香兰笑。

十二门前融冷光,

二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,

石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,

老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,

露脚斜飞湿寒兔。

秋夜弹奏起吴丝蜀桐制成精美的箜篌;

听到美妙的乐声,天空的白云凝聚起来不再飘游。

湘娥把泪珠洒满斑竹,九天素女也牵动满腔忧愁;

出现这种情况,是由于乐工李凭在京城弹奏箜篌。

乐声清脆动听得就像昆仑山美玉击碎,凤凰鸣叫;

时而使芙蓉在露水中饮泣,时而使香兰开怀欢笑。

清脆的乐声,融和了长安城十二门前的清冷光气;

二十三根弦丝高弹轻拨,打动了高高在上的天帝。

高亢的乐声直冲云霄,冲上女娲炼石补过的天际;

好似补天的五彩石被击破,逗落了漫天绵绵秋雨。

幻觉中仿佛乐工进入了神山,把技艺向女仙传授;

老鱼兴奋得在波中跳跃,瘦蛟也翩翩起舞乐悠悠。

月宫中吴刚被乐声吸引,彻夜不眠在桂树下逗留;

桂树下的兔子也伫立聆听,不顾露珠斜飞寒飕飕!

同:

侧面衬托、比喻

异:

《琵》:正面描写、比喻为主

《李》:侧面衬托、夸张、拟人为主

李贺在他的这首诗中,表达了对当时著名的箜篌演奏家李凭高超艺术的敬佩。用一连串地比喻,时而山崩地裂,时而凤凰啼叫,将箜篌的清脆、和缓表现得淋漓尽致。箜篌音乐更是惊动了紫皇,乃至于桂树下的吴刚都听的入神不肯睡去。这首诗寄托着诗人的情思,其描写音乐的艺术境界非同凡响。

《听颖师弹琴》 韩愈

昵昵儿女语,恩怨相尔汝。

划然变轩昂,勇士赴敌场。

浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。

喧啾百鸟群,忽见孤凤皇。

跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。

嗟余有两耳,未省听丝篁。

自闻颖师弹,起坐在一旁。

推手遽止之,湿衣泪滂滂。

颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠!

琴声犹如一对亲昵的小儿女在耳鬓厮磨,互诉衷肠,又夹杂着嗔怪之声。

忽地一下琴声变得高亢雄壮,好似勇士骑马奔赴战场杀敌擒王。

一会又又由刚转柔,好似浮云、柳絮漂浮不定,在这广阔天地之间悠悠扬扬。

蓦地,又像百鸟齐鸣,啁啾不已,一只凤凰翩然高举,引吭长鸣。

登攀时一寸一分也不能再上升,失势后一落千丈还有余。

惭愧呀我空有耳朵一双,还是无法理解琴声真正的意境。

自从颖师开始弹琴,就被其琴声所深深感动,起坐不安。

眼泪扑扑簌簌滴个不止,浸湿了衣襟,只能伸手制止,不愿再听。

颖师确实是有才能的人,可是别再把冰与火填入我肝肠。

韩愈的这首诗不但将琴曲的声音和节奏描写的精细入微,诗人对听琴的感受,更是生动形象,自然让人想到此琴曲的奇妙之处。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读