1.2地球公转运动(共47张ppt)

文档属性

| 名称 | 1.2地球公转运动(共47张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 183.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-05-06 17:09:29 | ||

图片预览

文档简介

第二节 地球公转运动

地球公转的基本特征

1.公转轨道 2.公转方向 3.公转速度

4.公转周期 5.黄赤交角

●

●

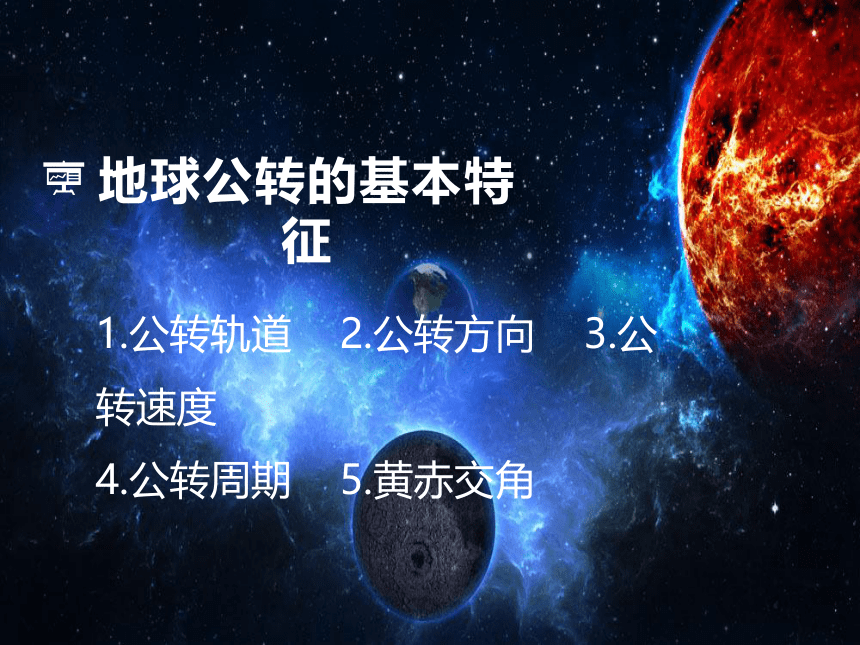

三、地球的公转规律

1.地球公转的轨道

两个焦点

椭圆轨道,太阳位于其中一个焦点上。

近日点

远日点

●

远日点:7月初,日地距离约1.521亿km。

近日点:1月初,日地距离约1.471亿km

导

课本 P20 21 阅读

2、地球公转的方向

自西向东,与地球自转方向相同。

3、地球公转的周期

恒星年,约365日6时9分10秒。

6月22日

太阳

公转方向

公转方向

N

N

太阳

公转方向

公转方向

S

S

从北极俯视

从南极俯视

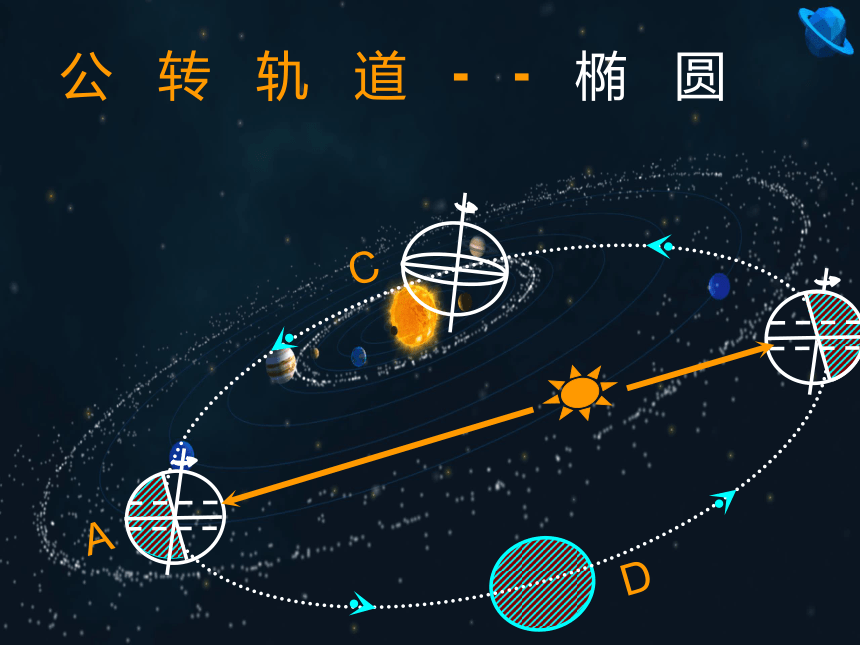

公转轨道--椭圆

A

C

D

B

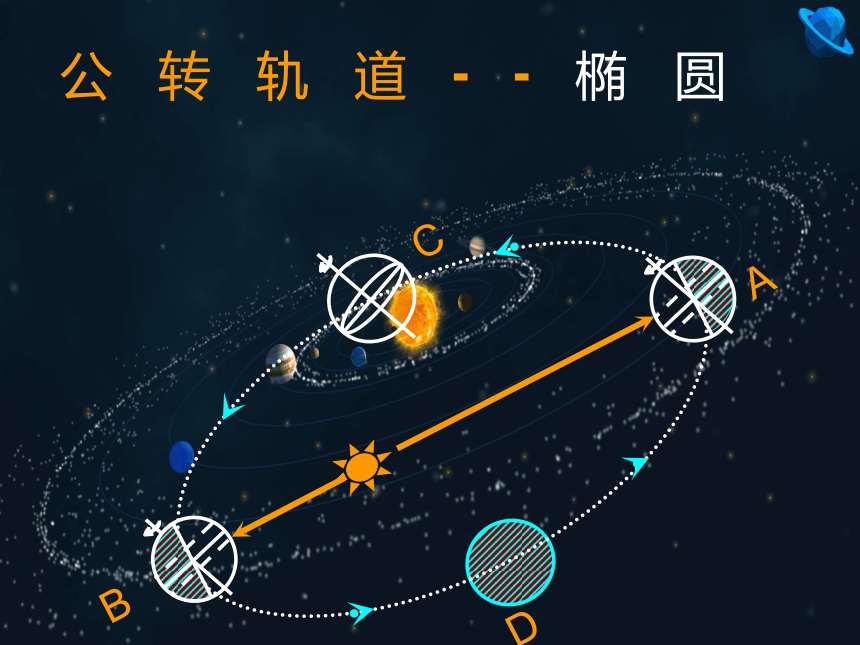

公转轨道--椭圆

A

C

D

B

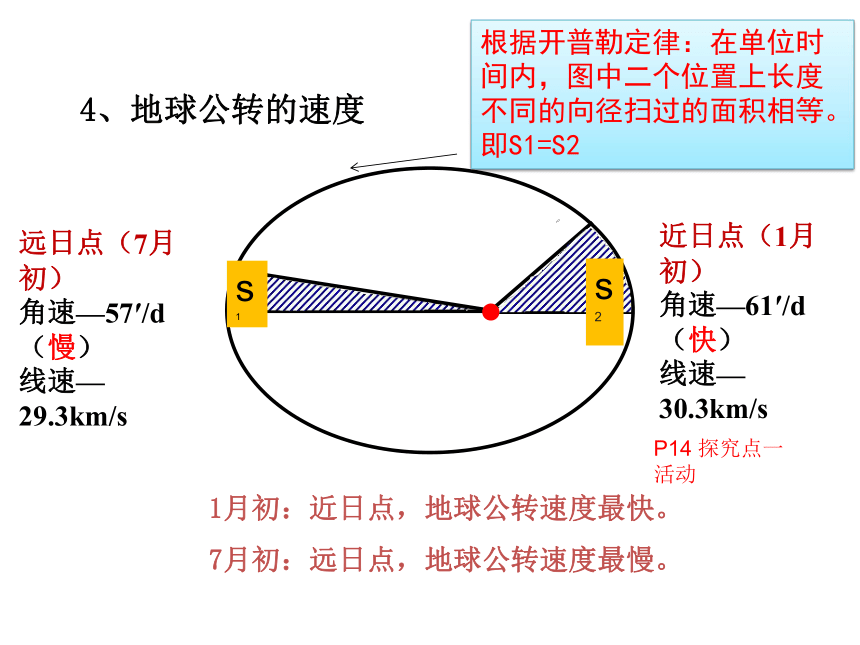

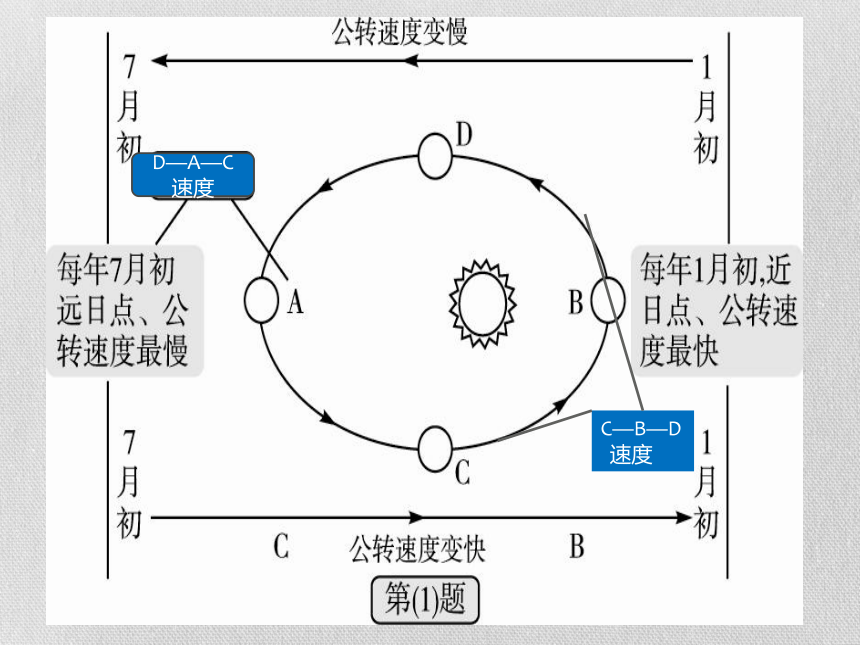

1月初:近日点,地球公转速度最快。

7月初:远日点,地球公转速度最慢。

4、地球公转的速度

近日点(1月初)

角速—61′/d (快)

线速—30.3km/s

远日点(7月初)

角速—57′/d (慢)

线速—29.3km/s

P14 探究点一活动

s1

s2

根据开普勒定律:在单位时间内,图中二个位置上长度不同的向径扫过的面积相等。即S1=S2

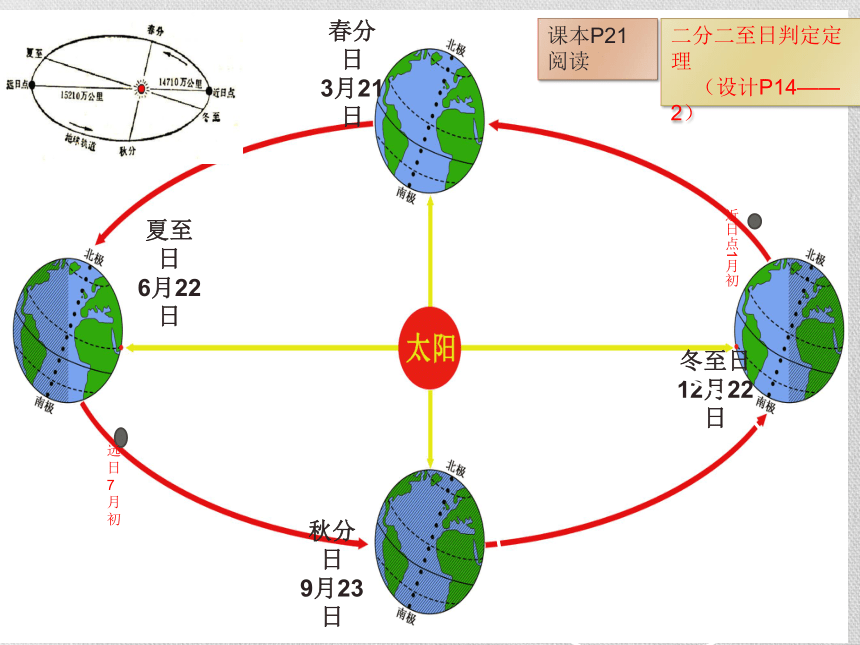

夏至日

6月22日

秋分日

9月23日

冬至日

12月22日

春分日

3月21日

远日7月初

近日点1月初

二分二至日判定定理

(设计P14——2)

课本P21阅读

D—A—C

速度

C—B—D

速度

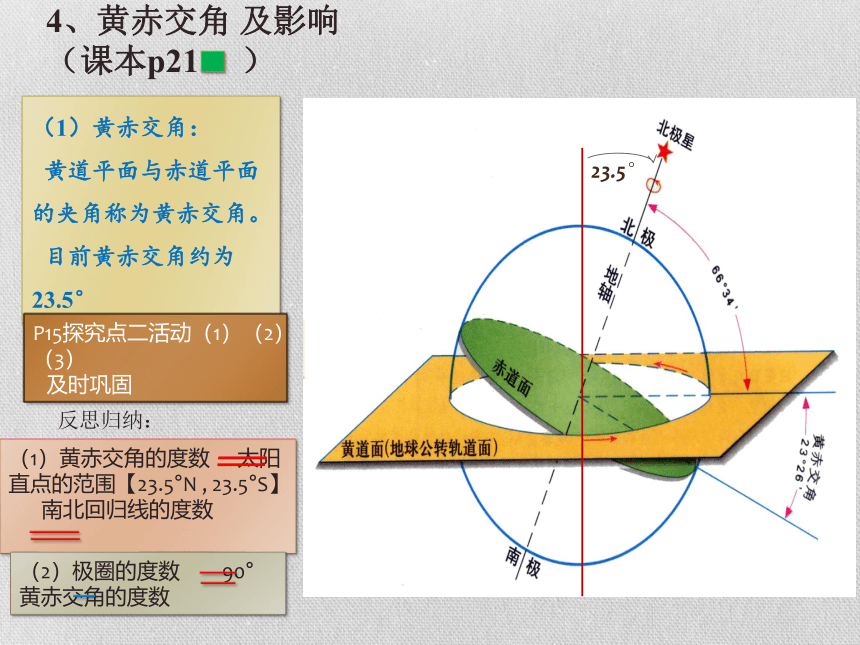

4、黄赤交角 及影响 (课本p21 )

(1)黄赤交角:

黄道平面与赤道平面的夹角称为黄赤交角。

目前黄赤交角约为23.5°

P15探究点二活动(1)(2)(3)

及时巩固

反思归纳:

(1)黄赤交角的度数 太阳直点的范围【23.5°N , 23.5°S】

南北回归线的度数

(2)极圈的度数 90° 黄赤交角的度数

23.5°

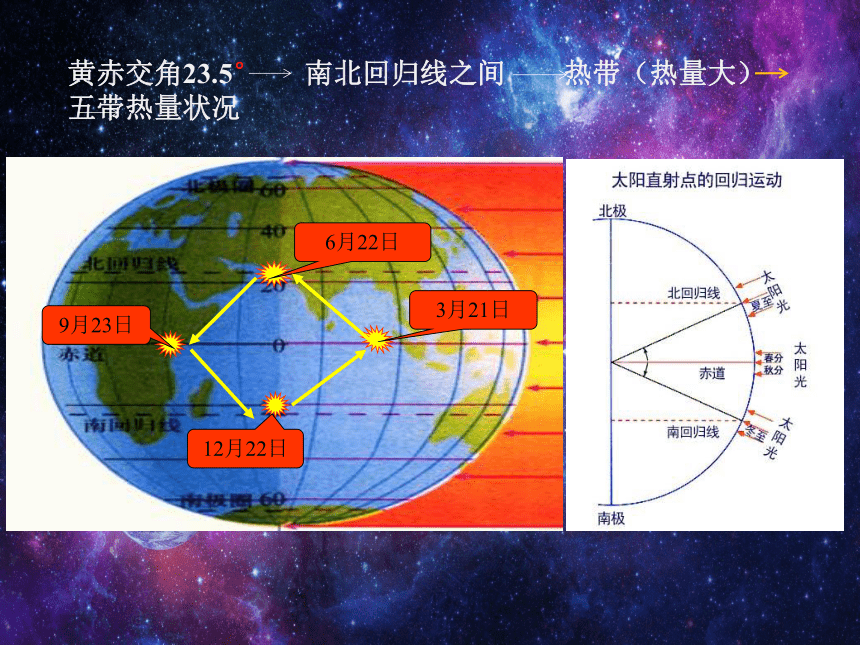

2,黄赤交角的影响

黄赤交角的存在,使直射点在南北纬23.5°(南北回归线)之间南北移动。

(6月22日)

(9月23日)

( 6月22日)

直射点所在半球

(3月21日)

春分日

夏至日

秋分日

夏至日

次春分日

夏至日

北回归线

赤道

南回归线

(3月21日)

12月22日

9月23日

3月21日

6月22日

黄赤交角23.5° 南北回归线之间 热带(热量大) 五带热量状况

黄赤交角变为30° 回归线度数变为______

热带、寒带______ ,温带______

变式

30°

30°

60°

60°

30°

变大

变小

黄赤交角变为15° 回归线度数变为______

热带、寒带______ ,温带______

变式

75°

75°

15°

变小

变大

15°

15°

75°

75°

四、 地球公转的地理意义

(一)正午太阳高度的变化

太阳高度:太阳光线与地平面的夹角。

正午太阳高度:正午即当地地方时12时时的太阳高度。正午太阳高度是一天中太阳高度最大的。

1、太阳高度和正午太阳高度的概念

地面

太阳高度角

导

1.什么是太阳高度?

2.什么是正午太阳高度角?

3.直射点在赤道,回归线时,正午太阳高度变化规律分别是什么?

2、正午太阳高度的变化C:\Documents and Settings\syzx\桌面\11.正午太阳高度变化.exe

太阳高度:

最大:90°,

最小: 0°

直射点: 90°

晨昏线上: 0°

直射

斜射

太阳光照

正午太阳高度: ---正午时候的太阳高度

太阳光照

这时只有此经线

上的太阳高度才

是正午太阳高度

只有此地带正午时太

阳高度是90°(直射)

●

夏至日:太阳直射点位置

●

冬至日:太阳直射点位置

●

秋分日:太阳直射点位置

春分日:太阳直射点位置

●

课本P24 活动2: 正午太阳高度的计算:

H = 90°- 所求地纬度与直射点纬度的差值

H

φ

δ

H

φ

δ

地平线

地平线

H = 90°— (φ—δ)

H = 90°— (φ+δ)

同减

异加

宏利佳(39°N)

39° - 23.5°

39° + 23.5°

冬至日

夏至日

0°

求宏利佳学校(39°N)夏至日和冬至日的正午太阳高度

春分、秋分日

39°±0°

二至日和二分日的正午太阳高度 P24 3.完成下表

(1)宏利佳学校(39°N)

解:∵夏至日,直射点纬度为23.5°N

∴

??? ?

又∵冬至日,直射点纬度为23.5°S,

夏至日,H=90° -(39° - 23.5°)= 74.5°

∴冬至日,H=90° -( 39° + 23.5°)= 27.5°

∵二分日,直射点纬度为 0°

∴二分日,H=90°- (39°± 0°)= 51°

(2)北京(40°)

解:∵夏至日,直射点纬度为23.5°N

∴夏至日,H=90° -(40° - 23.5°)= 73.5°

又∵冬至日,直射点纬度为23.5°S

∴冬至日,H=90° -( 40° + 23.5°)= 26.5°

∵二分日,直射点纬度为 0°

∴二分日,H=90°- (40°± 0°)= 50°

(3)汕头(23.5°N)

解: ∵夏至日,直射点纬度为23.5°N

∴夏至日,H=90° —(23.5°N -– 23.5°N)= 90°

又∵冬至日,直射点纬度为23.5°S,

∵二分日,直射点纬度为 0°

∴二分日,H=90°—(23.5°N± 0°)= 66.5°

∴冬至日,H=90°—(23.5°N+23.5°S)=43°

(4)里约热内卢(23.5°S)

解:∵夏至日,直射点纬度为23.5°N

∴夏至日,H=90° —(23.5°S + 23.5°N)= 43°

又∵冬至日,直射点纬度为23.5°S

∴冬至日,H=90°—(23.5°S –23.5°S)=90°

∵二分日,直射点纬度为 0°

∴二分日,H=90°—(23.5°S± 0°)= 66.5°

2、正午太阳高度纬度变化

同一时刻

正午太阳高度由直射纬度向南北两侧递减

同一纬线

正午太阳高度

相同

思议

设计:P15 探究点三活动(1)(2)(3)(4)

(3.21 9.23)从赤道向南北两侧递减

(6.22)从北回归线向南北两侧递减

(12.22)从南回归线向南北两侧递减

直射23.5°N 夏至日 6月22日

直射23.5°S 冬至日 12月22日

正午太阳高度角的季节变化

春秋分

赤 道

赤道上的正午太阳高度最大;

夏至日

北回归线

北回归线上的正午太阳高度最大

冬至日

南回归线

南回归线上的正午太阳高度最大

夏至日

冬至日

年最大值

年最小值

年最大值

年最小值

二分日年最大值

同一纬度,太阳正午高度季节变化

晨昏线H正=0° 直射点H正=90 °白昼H正> 0°黑夜H正< 0°

春秋分、夏至和冬至日各点正午太阳高度由大到小。

A

B

C

D

E

F

G

根据与直射点的远近判断正午太阳高度的大小

A>B=C>D=E>F=G

夏至:直射点在北回归线

B>A>D>C > F > E>G

冬至:直射点在南回归线

C>A>E>B > G> D>F

春秋分:直射点在赤道

距直射点近,H正大;距直射点远,H正小。

A

C

北回归线

南回 归线

(1)夏至日至冬至日,直射点以南正午太阳高度增大,以北地区减小。

(2)冬至日至夏至日,直射点以北正午太阳高度增大,以南地区减小。

3、正午太阳高度季节变化规律

A

B

B

D

直射点来时 太阳高度增大,走时 太阳高度减小

太阳高度应用:

太阳能热水器:想要取得最佳效果, 太阳能热水器与正午太阳高度夹角 90度角。

我校学生对太阳能热水器进行了改造(如图),把热水器装在一个大玻璃箱中,并将支架改造成活动方式。为使热水器有最好的效果,需经常调节支架,使太阳光线直射集热板。在一年中,集热板与地面夹角最小的是( )

A.石家庄 B.海口

C.西安 D.哈尔滨

B

α=(φ±δ)

α﹢H=90°

楼间距:以当地冬至日正午太阳高度为准,后面楼房的一楼保证有阳光照射就可以。

在一开阔平地上,在楼高为H的楼房北面盖新楼,欲使新楼底层全年太阳光线不被遮挡,同高度两楼间距最小的是( )

A.南京 B.北京 C.西安 D.广州

D

(二)昼夜长短变化

如何在光照图中判断与计算昼夜长短?

例,比较B、D、E的昼长。

B<D<E

例,计算B的昼长。

B的昼弧为150°

150÷15=10小时

昼弧150°(10小时)

昼弧180°(12小时)

昼弧360°(24小时)

春秋二分,太阳直射赤道。世界各地都存在昼夜交替现象,且各地昼夜等长。

太阳直射点

北极

南极

赤 道

南回归线

北回归线

北极圈

南极圈

夏至日,太阳直射北回归线。北半球昼长夜短,南半球昼短夜长;全球从南向北昼渐长夜变短。北极圈内出现极昼现象,南极圈内出现极夜现象。

南回归线

北极

南极

赤 道

北回归线

北极圈

南极圈

太阳直射点

冬至日,太阳直射南回归线。南半球昼长夜短,北半球昼短夜长;全球从南向北昼渐短夜变长。 北极圈内出现极夜现象,南极圈内出现极昼现象。

北极

南极

赤 道

南回归线

北回归线

北极圈

南极圈

太阳直射点

1、昼夜长短纬度变化规律

3.21和9.23

3.21至9.23

9.23至3.21

6月22日

3月21日

12月22日

以北半球为例

探究点四(1)(2)(3)

春分日(3.21)和秋分日(9.23):

直射点在赤道,全球昼夜等长。

② 春分日(3.21)至秋分日(9.23) :

1 直射点所在半球是夏半年,昼长夜短,全球从南向北昼渐长夜变短,极圈附近有极昼现象。

③ 秋分日(9.23)至春分日(3.21) :

2 直射点不在的半球是冬半年,昼短夜长;全球从南向北昼渐短夜变长,极圈附近有极夜现象。

2.2 昼夜长短的变化(以北半球为例)

春分

3·21

昼夜等长

昼夜等长

秋分

9·23

夏至

6·22

昼最长

夜最长

冬至

12·22

昼长夜短

昼长夜短

昼短夜长

昼短夜长

昼渐长

昼渐长

昼渐短

昼渐短

随季节变化……

夏半年

冬半年

2、昼长季节变化规律

夏至日

二分日

冬至日

直射点与昼夜长短

夏至日(6.22)至冬至日(12.22):

直射点南移,北半球昼变短,南半球昼变长。

冬至日(12.22)至夏至日(6.22):

直射点北移,北半球昼变长,南半球昼变短。

夏至日(6.22):

直射北回归线,北半球昼长达到最长值,南半球夜长达到最长值。

冬至日(12.22):

直射点南回归线,南半球昼长达到最长值,北半球夜长达到最长值。

直射点来时昼变长(夜变短)走时昼变短(夜变长)

(以北半球为例)

随纬度变化

·

0?

0?

0?

夏半年

春秋分

冬半年

北半球昼长夜短,且纬度越高昼越长,北极附近出现极昼。南半球反之。(递增规律)

夏至日北半球昼长达一年最大,极昼范围也达最大

全球昼夜等长

北半球昼短夜长,且纬度越高昼越短,北极附近出现极夜。南半球反之。(递减规律)

冬至日北半球夜长达一年最大,极夜范围也达最大

太阳直射点

夏半年:春分→夏至→秋分

冬半年:秋分→冬至→次年春分

昼最长

昼最短

昼最短

昼最长

冬 半 年

春分

秋分

夏至

冬至

全球昼夜平分

太阳直射赤道

9月23日

6月22日

太阳直射23O26/N

北半球昼最长夜最短

北极圈极昼

12月22日

太阳直射23O26/S

北半球昼最短夜最长

北极圈极夜

直射点向北移动

北半球昼渐长夜渐短

直射点向北移

北半球昼渐长夜渐短

直射点向南移动

昼渐短夜渐长

直射点向南移动

北半球昼渐短夜渐长

3月21日

太阳直射赤道

全球昼夜平分

夏半年昼长夜短

冬半年昼短夜长

五、四季的更替

1.季节的原因

一年中地球各地昼夜长短和正午太阳高度随时间变化,到达地面的太阳辐射能不同,导致季节更替。

2.季节变化的纬度差异

赤道两侧的低纬度地区:正午太阳高度和昼夜长短变化不大,全年皆夏,季节更替不明显。

极地附近的高纬度地区:全年获得太阳辐射都较少,全年皆冬,季节更替不明显。

中纬度地区:正午太阳高度和昼夜长短变化都较大,获得的太阳辐射能四季更替明显季节变化最大。

3、四季的划分

(1)天文四季:

从天文意义上看,夏季是一年中正午太阳高度最大,白昼时间最长的季节;冬季相反。春秋两季是过渡。

(2)我国农历四季与欧美四季:

立春 春 立夏 夏 立秋 秋 立冬 冬 立春

春分 春 夏至 夏 秋分 秋 冬至 冬 春分

(2)气候四季:

为了使季节划分与气候变化相符合,现在北温带国家依据依据气候统计资料,一般将3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,9、10、11月为秋季,12、1、2月为冬季。

有直射

无极昼极夜

有极昼极夜

有极昼极夜

23°26′S

23°26′N

66°34′N

66°34′S

热带

(长夏无冬)

无直射

无直射

北寒带

南寒带

(长冬无夏)

北温带

南温带

(四季分明)

地球表面可分为五个热量带。如下图演示,试解释划分这五带的依据。

展评

日出日落方位:

1

N

S

E

W

B

A

夏至

春秋分

冬至

东北升起

西北落下

东南升起

西南落下

日出日落方位:直射点在北半球:日出东北日落西北

赤道:日出正东,日落正西 南半球:日出东南日落西南

W

W

A

A

(对称规律)

(1)异半球同纬昼长、夜长互等

(2)同纬各点昼等昼、夜等夜

黄赤交角

太阳直射点的回归运动

太阳辐射能

赤道平面

黄道平面

地球自转

地球公转

四季的形成

五带的划分

昼夜长短

正午太阳高度

季节变化

季节变化

纬度分布

纬度分布

地球公转的基本特征

1.公转轨道 2.公转方向 3.公转速度

4.公转周期 5.黄赤交角

●

●

三、地球的公转规律

1.地球公转的轨道

两个焦点

椭圆轨道,太阳位于其中一个焦点上。

近日点

远日点

●

远日点:7月初,日地距离约1.521亿km。

近日点:1月初,日地距离约1.471亿km

导

课本 P20 21 阅读

2、地球公转的方向

自西向东,与地球自转方向相同。

3、地球公转的周期

恒星年,约365日6时9分10秒。

6月22日

太阳

公转方向

公转方向

N

N

太阳

公转方向

公转方向

S

S

从北极俯视

从南极俯视

公转轨道--椭圆

A

C

D

B

公转轨道--椭圆

A

C

D

B

1月初:近日点,地球公转速度最快。

7月初:远日点,地球公转速度最慢。

4、地球公转的速度

近日点(1月初)

角速—61′/d (快)

线速—30.3km/s

远日点(7月初)

角速—57′/d (慢)

线速—29.3km/s

P14 探究点一活动

s1

s2

根据开普勒定律:在单位时间内,图中二个位置上长度不同的向径扫过的面积相等。即S1=S2

夏至日

6月22日

秋分日

9月23日

冬至日

12月22日

春分日

3月21日

远日7月初

近日点1月初

二分二至日判定定理

(设计P14——2)

课本P21阅读

D—A—C

速度

C—B—D

速度

4、黄赤交角 及影响 (课本p21 )

(1)黄赤交角:

黄道平面与赤道平面的夹角称为黄赤交角。

目前黄赤交角约为23.5°

P15探究点二活动(1)(2)(3)

及时巩固

反思归纳:

(1)黄赤交角的度数 太阳直点的范围【23.5°N , 23.5°S】

南北回归线的度数

(2)极圈的度数 90° 黄赤交角的度数

23.5°

2,黄赤交角的影响

黄赤交角的存在,使直射点在南北纬23.5°(南北回归线)之间南北移动。

(6月22日)

(9月23日)

( 6月22日)

直射点所在半球

(3月21日)

春分日

夏至日

秋分日

夏至日

次春分日

夏至日

北回归线

赤道

南回归线

(3月21日)

12月22日

9月23日

3月21日

6月22日

黄赤交角23.5° 南北回归线之间 热带(热量大) 五带热量状况

黄赤交角变为30° 回归线度数变为______

热带、寒带______ ,温带______

变式

30°

30°

60°

60°

30°

变大

变小

黄赤交角变为15° 回归线度数变为______

热带、寒带______ ,温带______

变式

75°

75°

15°

变小

变大

15°

15°

75°

75°

四、 地球公转的地理意义

(一)正午太阳高度的变化

太阳高度:太阳光线与地平面的夹角。

正午太阳高度:正午即当地地方时12时时的太阳高度。正午太阳高度是一天中太阳高度最大的。

1、太阳高度和正午太阳高度的概念

地面

太阳高度角

导

1.什么是太阳高度?

2.什么是正午太阳高度角?

3.直射点在赤道,回归线时,正午太阳高度变化规律分别是什么?

2、正午太阳高度的变化C:\Documents and Settings\syzx\桌面\11.正午太阳高度变化.exe

太阳高度:

最大:90°,

最小: 0°

直射点: 90°

晨昏线上: 0°

直射

斜射

太阳光照

正午太阳高度: ---正午时候的太阳高度

太阳光照

这时只有此经线

上的太阳高度才

是正午太阳高度

只有此地带正午时太

阳高度是90°(直射)

●

夏至日:太阳直射点位置

●

冬至日:太阳直射点位置

●

秋分日:太阳直射点位置

春分日:太阳直射点位置

●

课本P24 活动2: 正午太阳高度的计算:

H = 90°- 所求地纬度与直射点纬度的差值

H

φ

δ

H

φ

δ

地平线

地平线

H = 90°— (φ—δ)

H = 90°— (φ+δ)

同减

异加

宏利佳(39°N)

39° - 23.5°

39° + 23.5°

冬至日

夏至日

0°

求宏利佳学校(39°N)夏至日和冬至日的正午太阳高度

春分、秋分日

39°±0°

二至日和二分日的正午太阳高度 P24 3.完成下表

(1)宏利佳学校(39°N)

解:∵夏至日,直射点纬度为23.5°N

∴

??? ?

又∵冬至日,直射点纬度为23.5°S,

夏至日,H=90° -(39° - 23.5°)= 74.5°

∴冬至日,H=90° -( 39° + 23.5°)= 27.5°

∵二分日,直射点纬度为 0°

∴二分日,H=90°- (39°± 0°)= 51°

(2)北京(40°)

解:∵夏至日,直射点纬度为23.5°N

∴夏至日,H=90° -(40° - 23.5°)= 73.5°

又∵冬至日,直射点纬度为23.5°S

∴冬至日,H=90° -( 40° + 23.5°)= 26.5°

∵二分日,直射点纬度为 0°

∴二分日,H=90°- (40°± 0°)= 50°

(3)汕头(23.5°N)

解: ∵夏至日,直射点纬度为23.5°N

∴夏至日,H=90° —(23.5°N -– 23.5°N)= 90°

又∵冬至日,直射点纬度为23.5°S,

∵二分日,直射点纬度为 0°

∴二分日,H=90°—(23.5°N± 0°)= 66.5°

∴冬至日,H=90°—(23.5°N+23.5°S)=43°

(4)里约热内卢(23.5°S)

解:∵夏至日,直射点纬度为23.5°N

∴夏至日,H=90° —(23.5°S + 23.5°N)= 43°

又∵冬至日,直射点纬度为23.5°S

∴冬至日,H=90°—(23.5°S –23.5°S)=90°

∵二分日,直射点纬度为 0°

∴二分日,H=90°—(23.5°S± 0°)= 66.5°

2、正午太阳高度纬度变化

同一时刻

正午太阳高度由直射纬度向南北两侧递减

同一纬线

正午太阳高度

相同

思议

设计:P15 探究点三活动(1)(2)(3)(4)

(3.21 9.23)从赤道向南北两侧递减

(6.22)从北回归线向南北两侧递减

(12.22)从南回归线向南北两侧递减

直射23.5°N 夏至日 6月22日

直射23.5°S 冬至日 12月22日

正午太阳高度角的季节变化

春秋分

赤 道

赤道上的正午太阳高度最大;

夏至日

北回归线

北回归线上的正午太阳高度最大

冬至日

南回归线

南回归线上的正午太阳高度最大

夏至日

冬至日

年最大值

年最小值

年最大值

年最小值

二分日年最大值

同一纬度,太阳正午高度季节变化

晨昏线H正=0° 直射点H正=90 °白昼H正> 0°黑夜H正< 0°

春秋分、夏至和冬至日各点正午太阳高度由大到小。

A

B

C

D

E

F

G

根据与直射点的远近判断正午太阳高度的大小

A>B=C>D=E>F=G

夏至:直射点在北回归线

B>A>D>C > F > E>G

冬至:直射点在南回归线

C>A>E>B > G> D>F

春秋分:直射点在赤道

距直射点近,H正大;距直射点远,H正小。

A

C

北回归线

南回 归线

(1)夏至日至冬至日,直射点以南正午太阳高度增大,以北地区减小。

(2)冬至日至夏至日,直射点以北正午太阳高度增大,以南地区减小。

3、正午太阳高度季节变化规律

A

B

B

D

直射点来时 太阳高度增大,走时 太阳高度减小

太阳高度应用:

太阳能热水器:想要取得最佳效果, 太阳能热水器与正午太阳高度夹角 90度角。

我校学生对太阳能热水器进行了改造(如图),把热水器装在一个大玻璃箱中,并将支架改造成活动方式。为使热水器有最好的效果,需经常调节支架,使太阳光线直射集热板。在一年中,集热板与地面夹角最小的是( )

A.石家庄 B.海口

C.西安 D.哈尔滨

B

α=(φ±δ)

α﹢H=90°

楼间距:以当地冬至日正午太阳高度为准,后面楼房的一楼保证有阳光照射就可以。

在一开阔平地上,在楼高为H的楼房北面盖新楼,欲使新楼底层全年太阳光线不被遮挡,同高度两楼间距最小的是( )

A.南京 B.北京 C.西安 D.广州

D

(二)昼夜长短变化

如何在光照图中判断与计算昼夜长短?

例,比较B、D、E的昼长。

B<D<E

例,计算B的昼长。

B的昼弧为150°

150÷15=10小时

昼弧150°(10小时)

昼弧180°(12小时)

昼弧360°(24小时)

春秋二分,太阳直射赤道。世界各地都存在昼夜交替现象,且各地昼夜等长。

太阳直射点

北极

南极

赤 道

南回归线

北回归线

北极圈

南极圈

夏至日,太阳直射北回归线。北半球昼长夜短,南半球昼短夜长;全球从南向北昼渐长夜变短。北极圈内出现极昼现象,南极圈内出现极夜现象。

南回归线

北极

南极

赤 道

北回归线

北极圈

南极圈

太阳直射点

冬至日,太阳直射南回归线。南半球昼长夜短,北半球昼短夜长;全球从南向北昼渐短夜变长。 北极圈内出现极夜现象,南极圈内出现极昼现象。

北极

南极

赤 道

南回归线

北回归线

北极圈

南极圈

太阳直射点

1、昼夜长短纬度变化规律

3.21和9.23

3.21至9.23

9.23至3.21

6月22日

3月21日

12月22日

以北半球为例

探究点四(1)(2)(3)

春分日(3.21)和秋分日(9.23):

直射点在赤道,全球昼夜等长。

② 春分日(3.21)至秋分日(9.23) :

1 直射点所在半球是夏半年,昼长夜短,全球从南向北昼渐长夜变短,极圈附近有极昼现象。

③ 秋分日(9.23)至春分日(3.21) :

2 直射点不在的半球是冬半年,昼短夜长;全球从南向北昼渐短夜变长,极圈附近有极夜现象。

2.2 昼夜长短的变化(以北半球为例)

春分

3·21

昼夜等长

昼夜等长

秋分

9·23

夏至

6·22

昼最长

夜最长

冬至

12·22

昼长夜短

昼长夜短

昼短夜长

昼短夜长

昼渐长

昼渐长

昼渐短

昼渐短

随季节变化……

夏半年

冬半年

2、昼长季节变化规律

夏至日

二分日

冬至日

直射点与昼夜长短

夏至日(6.22)至冬至日(12.22):

直射点南移,北半球昼变短,南半球昼变长。

冬至日(12.22)至夏至日(6.22):

直射点北移,北半球昼变长,南半球昼变短。

夏至日(6.22):

直射北回归线,北半球昼长达到最长值,南半球夜长达到最长值。

冬至日(12.22):

直射点南回归线,南半球昼长达到最长值,北半球夜长达到最长值。

直射点来时昼变长(夜变短)走时昼变短(夜变长)

(以北半球为例)

随纬度变化

·

0?

0?

0?

夏半年

春秋分

冬半年

北半球昼长夜短,且纬度越高昼越长,北极附近出现极昼。南半球反之。(递增规律)

夏至日北半球昼长达一年最大,极昼范围也达最大

全球昼夜等长

北半球昼短夜长,且纬度越高昼越短,北极附近出现极夜。南半球反之。(递减规律)

冬至日北半球夜长达一年最大,极夜范围也达最大

太阳直射点

夏半年:春分→夏至→秋分

冬半年:秋分→冬至→次年春分

昼最长

昼最短

昼最短

昼最长

冬 半 年

春分

秋分

夏至

冬至

全球昼夜平分

太阳直射赤道

9月23日

6月22日

太阳直射23O26/N

北半球昼最长夜最短

北极圈极昼

12月22日

太阳直射23O26/S

北半球昼最短夜最长

北极圈极夜

直射点向北移动

北半球昼渐长夜渐短

直射点向北移

北半球昼渐长夜渐短

直射点向南移动

昼渐短夜渐长

直射点向南移动

北半球昼渐短夜渐长

3月21日

太阳直射赤道

全球昼夜平分

夏半年昼长夜短

冬半年昼短夜长

五、四季的更替

1.季节的原因

一年中地球各地昼夜长短和正午太阳高度随时间变化,到达地面的太阳辐射能不同,导致季节更替。

2.季节变化的纬度差异

赤道两侧的低纬度地区:正午太阳高度和昼夜长短变化不大,全年皆夏,季节更替不明显。

极地附近的高纬度地区:全年获得太阳辐射都较少,全年皆冬,季节更替不明显。

中纬度地区:正午太阳高度和昼夜长短变化都较大,获得的太阳辐射能四季更替明显季节变化最大。

3、四季的划分

(1)天文四季:

从天文意义上看,夏季是一年中正午太阳高度最大,白昼时间最长的季节;冬季相反。春秋两季是过渡。

(2)我国农历四季与欧美四季:

立春 春 立夏 夏 立秋 秋 立冬 冬 立春

春分 春 夏至 夏 秋分 秋 冬至 冬 春分

(2)气候四季:

为了使季节划分与气候变化相符合,现在北温带国家依据依据气候统计资料,一般将3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,9、10、11月为秋季,12、1、2月为冬季。

有直射

无极昼极夜

有极昼极夜

有极昼极夜

23°26′S

23°26′N

66°34′N

66°34′S

热带

(长夏无冬)

无直射

无直射

北寒带

南寒带

(长冬无夏)

北温带

南温带

(四季分明)

地球表面可分为五个热量带。如下图演示,试解释划分这五带的依据。

展评

日出日落方位:

1

N

S

E

W

B

A

夏至

春秋分

冬至

东北升起

西北落下

东南升起

西南落下

日出日落方位:直射点在北半球:日出东北日落西北

赤道:日出正东,日落正西 南半球:日出东南日落西南

W

W

A

A

(对称规律)

(1)异半球同纬昼长、夜长互等

(2)同纬各点昼等昼、夜等夜

黄赤交角

太阳直射点的回归运动

太阳辐射能

赤道平面

黄道平面

地球自转

地球公转

四季的形成

五带的划分

昼夜长短

正午太阳高度

季节变化

季节变化

纬度分布

纬度分布