人教版七年级下册4.2.2消化和吸收(word版 含答案解析)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级下册4.2.2消化和吸收(word版 含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 169.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-06 20:51:44 | ||

图片预览

文档简介

人教版 七年级下册 4.2.2 消化和吸收

一、单选题

1.人在进食时,若狼吞虎咽、暴饮暴食会增加( )器官的消化负担。

A.胃 B.小肠 C.大肠 D.肝脏

2.下列消化液中参与消化淀粉的是( )

①唾液 ②胃液 ③胆汁 ④胰液 ⑤肠液

A.①③④ B.①④⑤ C.②③④ D.②④⑤

3.下列小肠的结构特点中与其吸收功能无直接关系的是( )

A.小肠有皱襞及小肠绒毛 B.小肠绒毛壁只有一层上皮细胞

C.小肠有能分泌肠液的肠腺 D.小肠绒毛腔内有毛细血管

4.人体消化和吸收营养物质的主要器官是

A.大肠 B.小肠 C.肝脏 D.胃

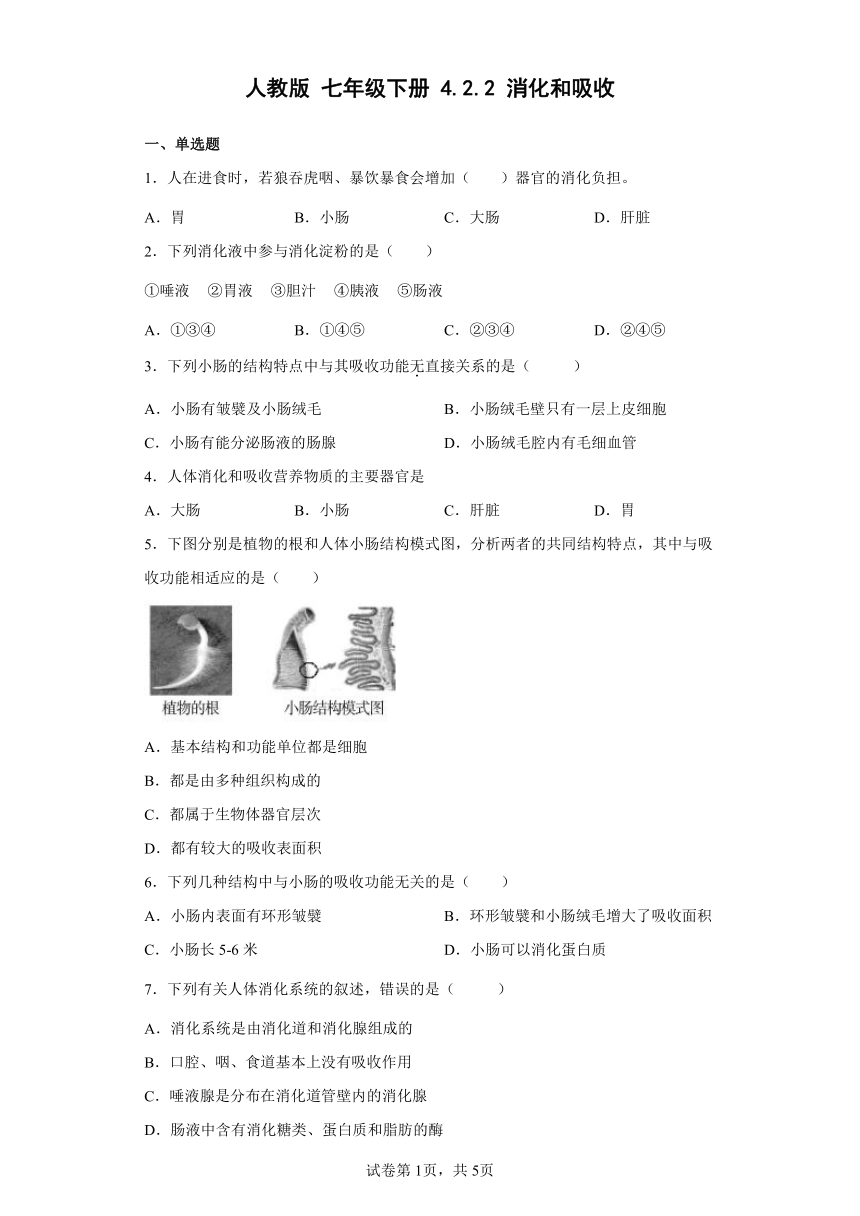

5.下图分别是植物的根和人体小肠结构模式图,分析两者的共同结构特点,其中与吸收功能相适应的是( )

A.基本结构和功能单位都是细胞

B.都是由多种组织构成的

C.都属于生物体器官层次

D.都有较大的吸收表面积

6.下列几种结构中与小肠的吸收功能无关的是( )

A.小肠内表面有环形皱襞 B.环形皱襞和小肠绒毛增大了吸收面积

C.小肠长5-6米 D.小肠可以消化蛋白质

7.下列有关人体消化系统的叙述,错误的是( )

A.消化系统是由消化道和消化腺组成的

B.口腔、咽、食道基本上没有吸收作用

C.唾液腺是分布在消化道管壁内的消化腺

D.肠液中含有消化糖类、蛋白质和脂肪的酶

8.李奶奶因胆结石而切除了胆囊,以下哪种菜肴你建议她要少吃( )

A.蘑菇炒虾仁 B.青菜豆腐汤

C.白菜炖粉条 D.红烧五花肉

9.下列关于细嚼慢咽作用的叙述,不正确的是( )

A.磨碎食物,使食物变小 B.使食物与唾液充分混合

C.促进淀粉在口腔内消化 D.促进脂肪在胃中的乳化

10.在食物的消化过程中,蛋白质最初消化的场所是( )

A.口腔 B.小肠 C.胃 D.大肠

11.下列哪一项是人体内既有消化又有吸收功能的器官?( )

A.胃和小肠 B.小肠和胰腺 C.肝脏和胰腺 D.口腔和胃

12.下列关于生物实验的叙述,正确的是( )

A.要在显微镜视野中看到较多的细胞,应转动转换器换用较大倍数的物镜

B.探究光对鼠妇生活的影响时,应设置明亮干燥和阴暗潮湿两种环境作对照

C.为观察叶片组织,制作临时切片时应选用最薄的切片,并用碘液染色

D.探究唾液对淀粉的作用时,试管应放在37℃温水中保温

13.下表是某实验小组在探究“馒头在口腔中的变化”时设计的实验。有关叙述错误的是( )

试管编号 甲 乙 丙

馒头的处理 等量馒头块 等量馒头碎屑 等量馒头碎屑

加入的液体 2毫升唾液 2毫升唾液 a

是否搅拌 不搅拌 搅拌 搅拌

水浴温度 b

10分钟后取出,加入2滴c,摇匀,观察颜色变化

A.向丙试管中加入的液体a是2毫升清水

B.3支试管的水浴温度b是37℃

C.水浴后,向3支试管滴加的2滴液体c是碘液

D.实验现象是甲变浅蓝,乙变深蓝,丙不变蓝

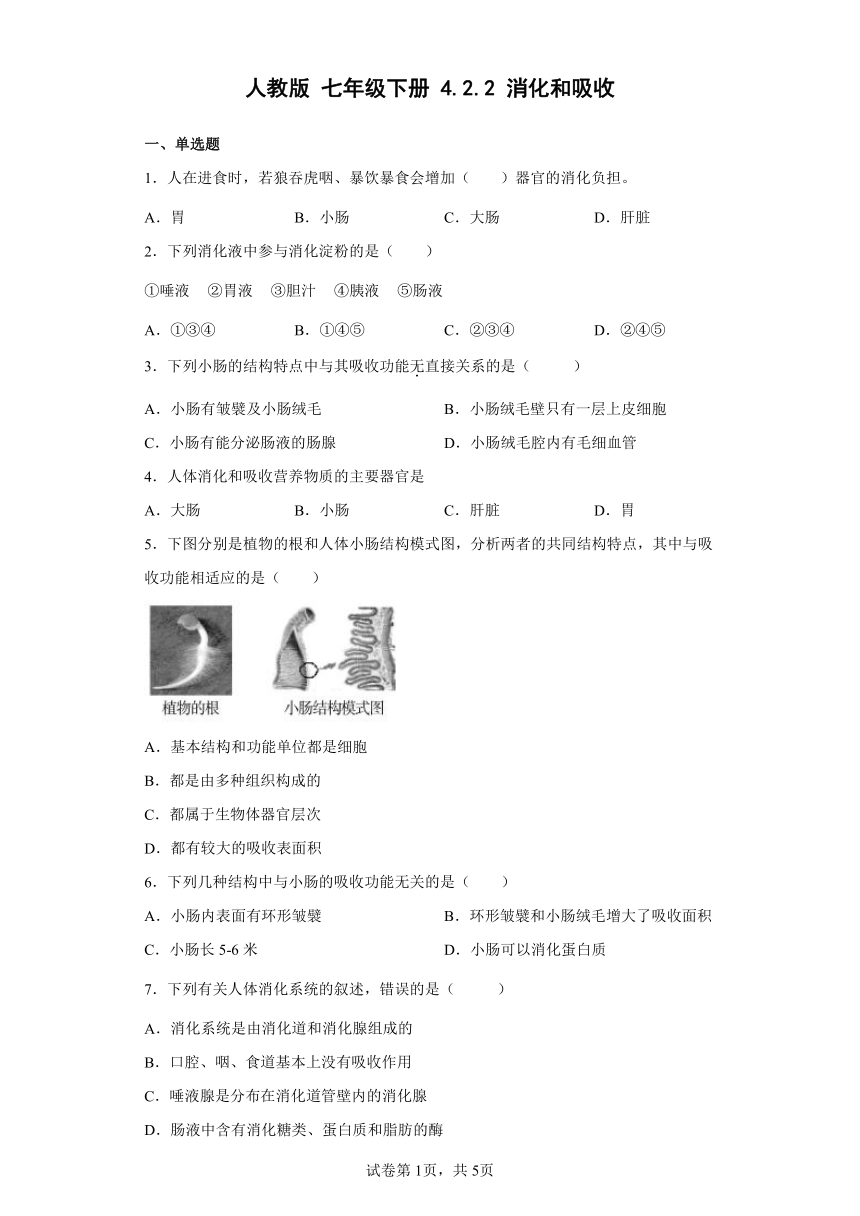

14.如图是某些人体器官的外形示意图。属于消化器官的是( )

A.心脏 B.肝脏

C.脑 D.肾脏

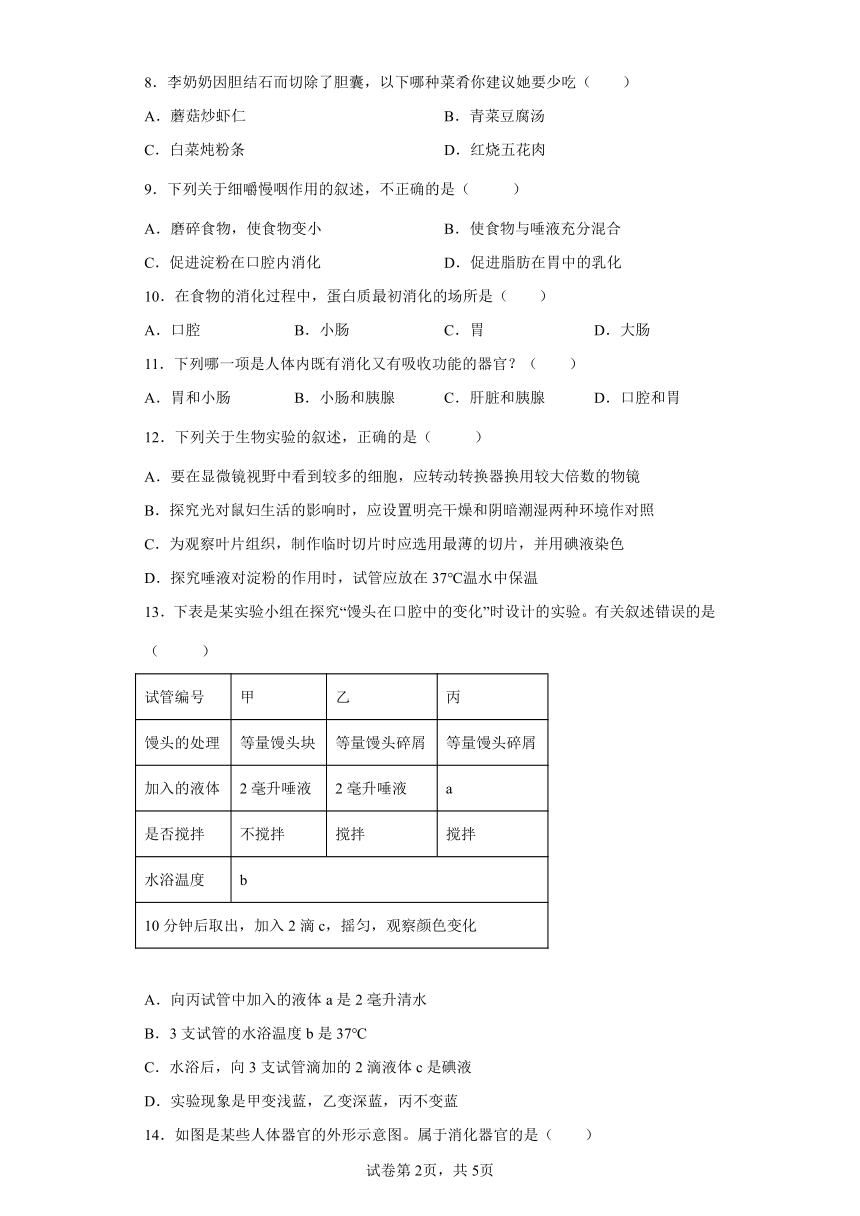

15.图示“唾液淀粉酶对淀粉的消化作用”的实验步骤,下列说法错误的是

A.此实验操作步骤正确的顺序是④①③②

B.两试管中滴加等量的清水和唾液构成对照

C.滴加碘液后可观察到2号试管中溶液变成蓝色

D.将两试管置于37℃保温利于唾液淀粉酶发挥作用

二、填空题

16.食物中的有机物进入消化系统后,淀粉最终被分解成葡萄糖,蛋白质被分解成_______。

17.观察小肠的结构时,取动物的一段小肠用____冲洗干净,观察小肠横切的内侧面发现有____,将小肠用解剖剪____剖开,放在盛有清水的培养皿中,用放大镜观察,皱襞上的许多突起是____。

18.小肠是消化的主要器官,在这里,淀粉最终被分解为_________;蛋白质最终被分解为__________。

三、综合题

19.骨密度是骨质量的一个重要指标,而膳食营养状况是促进骨量增值的重要且可改变的因素。在维持现有家庭饮食状况的前提下,为分析膳食因素对骨密度的影响,科研人员选取了北京市1680名学生,进行了相关研究。

(1)研究过程持续六个月记录学生饮食、运动等情况。使用的研究方法为______法。

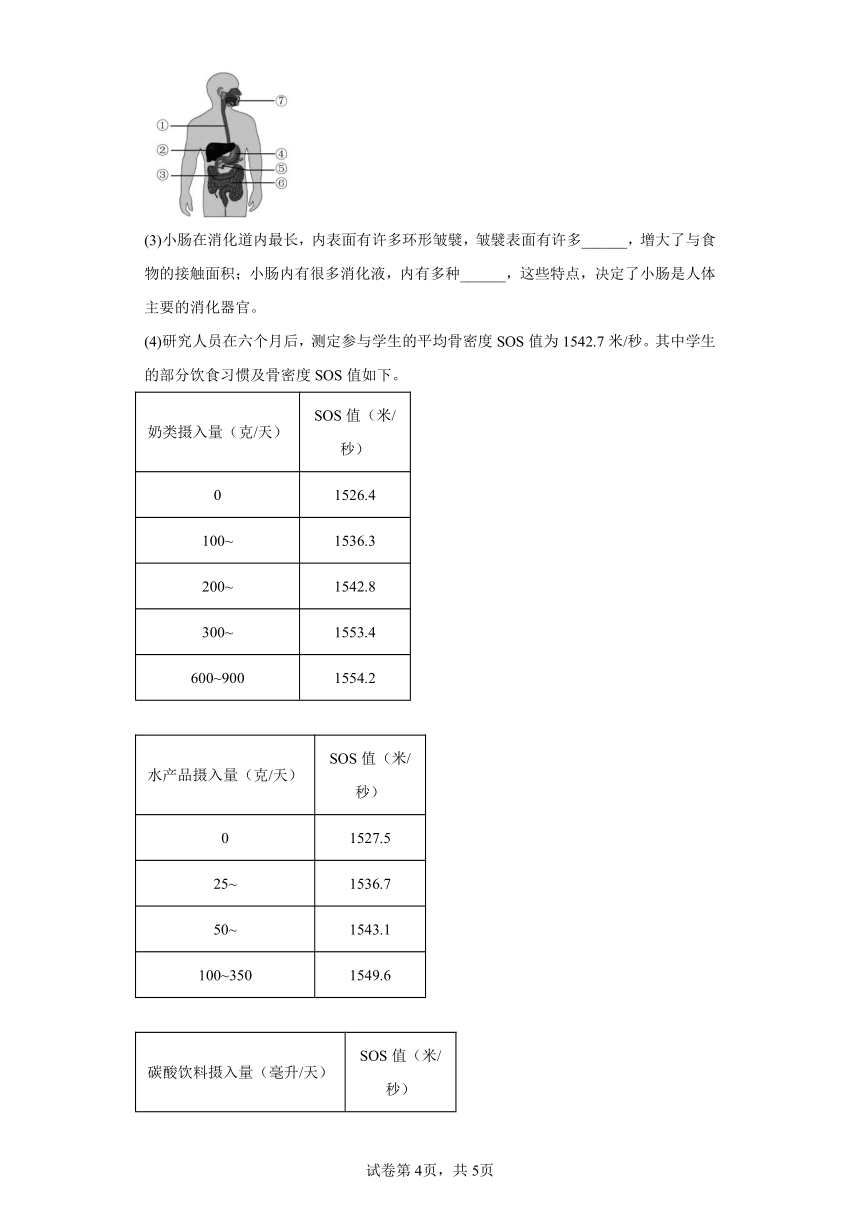

(2)食物中的淀粉在图中______(填数字)被淀粉酶初步消化,最后在小肠内被彻底消化成______,此物质是人体主要的供能物质。

(3)小肠在消化道内最长,内表面有许多环形皱襞,皱襞表面有许多______,增大了与食物的接触面积;小肠内有很多消化液,内有多种______,这些特点,决定了小肠是人体主要的消化器官。

(4)研究人员在六个月后,测定参与学生的平均骨密度SOS值为1542.7米/秒。其中学生的部分饮食习惯及骨密度SOS值如下。

奶类摄入量(克/天) SOS值(米/秒)

0 1526.4

100~ 1536.3

200~ 1542.8

300~ 1553.4

600~900 1554.2

水产品摄入量(克/天) SOS值(米/秒)

0 1527.5

25~ 1536.7

50~ 1543.1

100~350 1549.6

碳酸饮料摄入量(毫升/天) SOS值(米/秒)

0 1543.7

250~ 1540.5

300~ 1536.6

500~750 1522.4

注:SOS值越高,骨密度值越大。

由研究结果可知,适量摄人奶类和水产品能使骨密度增值,这是因为奶类和水产品中不仅含钙量高,同时含有丰富的______,机体中的每一个细胞和所有重要组成部分都有这种物质的参与。

(5)下面是参与研究的两位同学的部分饮食习惯。

小明:每天喝牛奶100克,不喝碳酸饮料,也不摄入水产品

小强:每天喝碳酸饮料1罐(300毫升),不摄入水产品也不喝牛奶

检测结果显示,以上两位同学的骨密度均较低。为使他们的骨密度达到参与学生的平均值,请依据上述表中结果,为他们的饮食习惯提出改进的建议:每天奶类摄入量不低于______克,水产品的摄入量最好达到50克,且最好不摄入______。

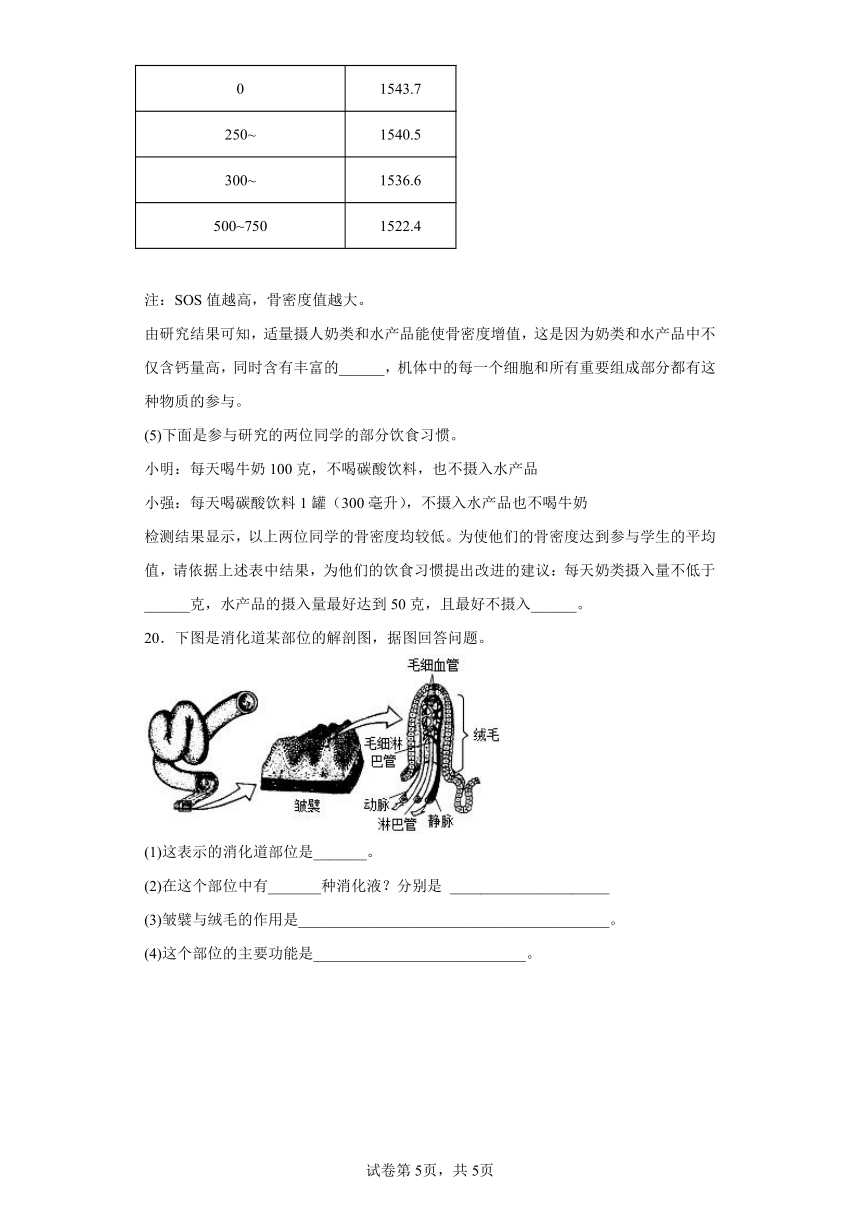

20.下图是消化道某部位的解剖图,据图回答问题。

(1)这表示的消化道部位是_______。

(2)在这个部位中有_______种消化液?分别是 _____________________

(3)皱襞与绒毛的作用是_________________________________________。

(4)这个部位的主要功能是____________________________。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

消化系统包括消化道和消化腺,消化道有口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门,消化腺包括唾液腺、胃腺、肠腺、胰腺和肝脏。

【详解】

A.人在进食时,若狼吞虎咽、暴饮暴食会使食物来不及充分磨碎、搅拌就进入胃中,而且过多的食物增加了肠胃的负担,打乱了胃对食物消化的正常节律,容易使人患胃病,A符合题意。

B.食物进入消化道,要经过口腔和胃的初步消化,才会到达小肠,B不符合题意。

C.大肠不具有消化功能,C不符合题意。

D.肝脏是人体最大的消化腺,分泌的消化液——胆汁,不具有消化酶,不是消化食物的场所,D不符合题意。

故选A。

2.B

在口腔中,淀粉与唾液混合后被初步分解为麦芽糖,之后进入小肠,与胰液肠液混合后最终被分解为葡萄糖。

【详解】

淀粉的消化过程是:在口腔中在唾液的作用下初步分解为麦芽糖,在小肠中在肠液胰液的作用下最终被分解为葡萄糖,所以参与消化淀粉的有①唾液、④胰液和⑤肠液,ACD不符合题意,B正确。

故选B。

3.C

小肠是消化食物和吸收营养物质的主要场所。与小肠的吸收功能相适应的结构特点是:小肠长约5~6m,小肠内壁有环形皱襞,皱襞上有小肠绒毛,增大了吸收营养物质的面积;小肠绒毛内有毛细血管和毛细淋巴管,绒毛壁、毛细血管壁、毛细淋巴管壁都是由一层上皮细胞构成的,这些特点,有利于营养物质被吸收进入小肠内壁的毛细血管和毛细淋巴管中。小肠壁有肠腺,肠腺分泌的肠液中含有多种消化酶,这是与小肠的消化功能相适应的。

【详解】

A.小肠内表面有许多皱襞和小肠绒毛,增大了吸收营养物质的面积,A不符合题意。

BD.小肠绒毛的壁很薄,只由一层上皮细胞构成,而且绒毛中有丰富的毛细血管和毛细淋巴管,这些结构特点有利于小肠吸收营养物质,BD不符合题意。

C.小肠壁有肠腺,肠腺分泌的肠液中含有多种消化酶,这是与小肠的消化功能相适应的,C符合题意。

故选C。

4.B

消化系统包括消化道和消化腺,消化道有口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门;消化腺包括唾液腺、胃腺、肠腺、胰腺和肝脏。

【详解】

消化和吸收营养物质的主要器官是小肠,这是与小肠的结构特点相适应的:小肠长约5~6 m,小肠内具有肠液、胰液和胆汁等多种消化液;小肠内壁有环形皱襞,皱襞上有小肠绒毛,增大了消化和吸收的面积;小肠绒毛内有毛细血管和毛细淋巴管,绒毛壁、毛细血管壁、毛细淋巴管壁都是由一层上皮细胞构成的,有利于营养物质被吸收进入小肠内壁的毛细血管和毛细淋巴管中。

故选B。

5.D

本题主要考查根和小肠的结构和功能。

【详解】

小肠很长,约5~6米,小肠壁的内表面有大量环形皱襞,皱襞上有许多绒毛状的突起,叫小肠绒毛,由于环形皱襞和小肠绒毛的存在,使小肠的消化吸收面积大大增加,可达200平方米以上;根尖是指从根的顶端到生有根毛的一段。它的结构从顶端依次是根冠、分生区、伸长区、成熟区。成熟区也叫根毛区;成熟区细胞停止伸长,并且开始分化,一部分向外突起形成根毛,使根的吸收面积大大增加,是根吸收水分和无机盐的主要部位,由此可知两者的共同结构特点,其中与吸收功能相适应的是都有较大的吸收表面积,D正确。

故选D。

6.D

小肠是消化食物和吸收营养物质的主要场所,这是与小肠的结构特点相适应的:小肠长约5~6m,小肠内具有肠液、胰液和胆汁等多种消化液;小肠内壁有环形皱襞,皱襞上有小肠绒毛,增大了消化和吸收的面积;小肠绒毛内有毛细血管和毛细淋巴管,绒毛壁、毛细血管壁、毛细淋巴管壁都是由一层上皮细胞构成的,有利于营养物质被吸收。

【详解】

结合分析可知:“小肠内表面有环形皱襞”、“环形皱襞和小肠绒毛增大了吸收面积”、“小肠长5~6米”都是与小肠的吸收功能有关系的特点;而“小肠可以消化蛋白质”与小肠的消化功能有关。

故选D。

7.C

人体的消化系统包括消化道和消化腺。消化道自上而下依次是:口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门;消化腺有唾液腺、胃腺、肝脏、肠腺和胰腺。

【详解】

A.结合分析可知,消化系统是由消化道和消化腺组成的,A正确。

B.口腔有消化功能,无吸收功能;咽和食道既无消化功能也无吸收功能,B正确。

C.唾液腺、肝脏和胰腺位于消化道外,肠腺和胃腺位于消化道以内,C错误。

D.小肠内有肠腺,能够分泌肠液,肠液中含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶,D正确。

故选C。

8.D

根据胆囊的作用分析解答,肝脏分泌胆汁,胆汁暂时储存在胆囊内。

【详解】

胆囊的主要功能是贮存胆汁,胆汁是由人体最大的消化腺肝脏分泌的,参与脂肪的消化。胆汁中虽然不含有消化酶,但能够将脂肪乳化成脂肪微粒,扩大脂肪微粒与消化酶的接触面积。肥肉中含有丰富的脂肪,切除了胆囊影响了脂肪的消化。所以患胆囊炎而切除了胆囊的周伯伯,应少吃的食物是红烧五花肉。

故选D。

9.D

牙齿的咀嚼、舌的搅拌和胃、肠的蠕动,可以将食物和消化液充分混合,这是物理性消化,物理性消化并不能改变食物的分子结构;通过各种消化酶的作用,使食物中的各种营养成分分解为可以吸收的营养物质的过程叫做化学性消化,化学性消化改变了食物的分子结构,使它们由大分子的物质分解为了小分子的物质。所以,消化方式包括物理性消化和化学性消化。

【详解】

平时吃饭时,要细嚼慢咽,通过牙齿的咀嚼和舌的搅拌,将食物磨碎并与唾液充分混合,将淀粉初步消化为麦芽糖,脂肪的消化只在小肠中进行,故ABC正确;故D错误。

故选D。

10.C

食物中含有的维生素、水和无机盐等小分子的营养物质人体可以直接吸收利用,而蛋白质、糖类、脂肪这些大分子的营养物质是不溶于水的,必须在消化道内变成小分子的能溶于水的物质后,才能被消化道壁吸收。

【详解】

蛋白质的消化是从胃开始的,当食物中的蛋白质进入胃以后,在胃液的作用下进行初步消化后进入小肠,小肠里的胰液和肠液含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶,在这些酶的作用下,蛋白质被彻底消化为氨基酸。

故选C。

熟知营养物质的消化过程是解答本题的关键。

11.A

消化系统包括消化道和消化腺两部分。消化道包括:口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门等器官。

【详解】

消化道包括:口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门等器官。口腔可对食物进行初步消化,但没有吸收功能。咽和食道既无消化功能又无吸收功能。胃可把蛋白质进行初步消化,又可吸收少量的水、无机盐和酒精。小肠是消化食物和吸收营养物质的主要场所。淀粉、蛋白质和脂肪都可在小肠内被消化,它们的消化最终产物也都可被小肠吸收。大肠只能吸收少量的水、无机盐和部分维生素,却没有消化功能。

因此既有消化又有吸收功能的器官:胃和小肠。

故选A。

12.D

在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同是为了控制单一变量。

【详解】

A.观察同一玻片的同一部位:低倍镜下物镜距离玻片标本的距离远,看到的视野范围大、视野亮,细胞小、细胞数量多;高倍镜下物镜距离玻片标本的距离近,看到的视野范围小、视野暗,细胞大、细胞数量少。所以,要在显微镜视野中看到较多的细胞,应转动转换器换用较小倍数的物镜,A错误。

B.探究光对鼠妇生活的影响时,变量是光,故应设置明亮潮湿和阴暗潮湿两种环境作对照,B错误。

C.为观察叶片组织,制作临时切片时应选用最薄的切片,但该实验不需要用碘液染色,C错误。

D.酶的活性受温度的影响,温度过高会使酶丧失活性,温度过低会抑制酶的活性,而在37℃左右唾液淀粉酶的催化作用最强。因此实验过程中,应将实验装置放在37℃的水中进行水浴加热,这是模拟口腔温度,D正确。

故选D。

13.D

在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验。

【详解】

A、在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验,在对照实验中,变量是指可被操纵的特定因素或条件;该小组设计的实验方案中,丙试管与乙试管这组对照实验的实验变量是唾液,所以a处应加入2ml清水,A不符合题意。

B、在37℃时唾液淀粉酶的活性最强,因此3支试管都放入37℃的温水中,B不符合题意。

C、馒头的主要成分是淀粉,淀粉遇碘变蓝色,加入碘液后变蓝,水浴后,向3支试管滴加的2滴液体c是碘液,检验是否有淀粉,C不符合题意。

D、甲试管没有搅拌且是馒头块,淀粉未被完全分解,所以遇碘变浅蓝;乙试管淀粉被完全分解,滴加碘液不变蓝;丙试管内有淀粉,滴加碘液变蓝,D符合题意。

故选D。

14.B

消化系统由消化道和消化腺两部分组成,消化道包括口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门;消化腺包括唾液腺、胃腺、肠腺、胰腺和肝脏;胃腺和肠腺是位于消化道内的小消化腺,肝脏;胰腺和唾液腺是位于消化道外的大消化腺。

【详解】

A.心脏属于循环系统的器官,A不符合题意。

B.肝脏属于消化器官,是人体最大的消化腺,B符合题意。

C.脑属于神经系统的器官,C不符合题意。

D.肾脏属于泌尿系统的器官,D不符合题意。

故选B。

掌握消化系统的组成是解题的关键。

15.C

探究“唾液淀粉酶对淀粉的消化作用”的实验步骤:首先,在1.2号两支试管中各放入等量的馒头碎屑; 其次,向1.2号两支试管中分别加入2毫升清水和2毫升唾液; 再次,将两支试管放在37°C温水中水浴10分钟;最后,向两支试管中各滴加两滴碘液。

【详解】

A.在探究“唾液淀粉酶对淀粉的消化作用”的实验中,要首先④将等量淀粉糊分别注入两只试管内,然后①向两只试管内分别滴加清水和唾液,后③将两支试管放入37°C的温水中,最后②向两支试管分别滴加碘液并观察现象。因此此实验操作步骤正确的顺序是④①③②,故A正确。

B.实验过程中,除向试管内分别滴加等量的唾液和清水这一条件不同外,其他条件完全相同,目的是保证有无唾液这一单一变量,形成对照,故B正确。

C.2号试管内滴加了唾液,唾液淀粉酶会将其中的淀粉分解,故滴加碘液后2号试管中溶液不变蓝,故C错误。

D.正常情况下,人体温度为37°C。将试管放入37°C 的环境中保温,是为唾液淀粉酶提供适宜的温度,使其活性保持最强,故D正确。

故选C。

16.氨基酸

食物中含有的维生素、水和无机盐等小分子的营养物质人体可以直接吸收利用,而蛋白质、糖类、脂肪这些大分子的营养物质是不溶于水的,必须在消化道内变成小分子的能溶于水的物质后,才能被消化道壁吸收。

【详解】

食物中的淀粉、脂肪和蛋白质都是分子大、结构复杂的有机物,进入消化系统后,逐步分解成简单的物质才能被人体吸收,这个过程叫消化。食物的消化方式包括物理性消化和化学性消化,牙齿的咀嚼、舌的搅拌和胃肠的蠕动,可以将食物和消化液充分混合,这是物理性消化,通过各种消化酶的作用,使食物中的各种营养成分分解为可以吸收的营养物质的过程叫做化学性消化。蛋白质在胃中经过胃液的作用被消化成多肽,然后再小肠内经肠液和胰液的作用被消化成氨基酸。

17. 清水 环形皱襞 纵向 小肠绒毛

本题通过探究实验,进一步了解小肠的内部结构。要先用肉眼观察横切面,再用放大镜观察纵切面,放在清水中可以清楚地看到小肠绒毛很细小以及其摆动情况。

【详解】

首先取2-3CM长得一段新鲜的小肠用清水冲洗干净,用解剖剪把小肠横切,用肉眼观察横切面,可以看到凹凸不平环形皱襞,它是小肠黏膜向肠腔突出而形成。然后将小肠纵剖,放在有清水的玻璃皿里,先用肉眼观察小肠壁的内表面,可见到小肠壁的内表面有一层毛绒状的东西,飘飘荡荡的。再用放大镜仔细观察,可见到绒毛层上有很多指状细小突起,每个突起就是一个小肠绒毛,绒毛的面积可达4 m2~5 m2。褶壁和绒毛使小肠与食物充分接触,并使食物进一步充分消化和吸收。

此题主要考查了与小肠的消化功能相适应的结构特点:表面积大、含有多种消化液。

18. 葡萄糖 氨基酸

食物中的维生素、水和无机盐等小分子的营养物质人体可以直接吸收利用,而蛋白质、糖类、脂肪这些大分子的营养物质是不溶于水的,必须在消化道内变成小分子的能溶于水的物质后,才能被消化道壁吸收。

【详解】

淀粉的消化从口腔开始,口腔中的唾液淀粉酶能够将部分淀粉分解为麦芽糖,当淀粉和麦芽糖进入小肠后,由于小肠中的胰液和肠液中含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶,因此,淀粉等糖类物质在小肠内被彻底消化为葡萄糖;蛋白质的消化是从胃开始的,当食物中的蛋白质进入胃以后,在胃液的作用下进行初步消化后进入小肠,小肠里的胰液和肠液含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶,在这些酶的作用下,蛋白质被彻底消化为氨基酸。

19.(1)调查法

(2) ⑦ 葡萄糖

(3) 小肠绒毛 消化酶

(4)蛋白质

(5) 200 碳酸饮料

科学探究常用的方法有观察法、实验法、调查法和资料分析法等。

消化系统由消化道和消化腺组成。消化道包括口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门。消化腺包括唾液腺、胃腺、肝脏、胰腺、肠腺。

(1)

调查法是指为了达到设想的目的,制定某一计划全面或比较全面地收集研究对象的某一方面情况的各种材料,并作出分析、综合,得到某一结论的研究方法。因此,题干中科研人员膳食因素对骨密度的影响的方法是调查法。

(2)

题图中,①食道,②肝脏,③大肠,④胃,⑤胰,⑥小肠,⑦口腔。

人体所需要的营养物质有淀粉、蛋白质、脂肪、水分、维生素和无机盐等,其中水分、维生素和无机盐不需要消化就能被吸收,糖类、蛋白质和脂肪必须经过消化才能吸收。淀粉的消化是从⑦口腔开始的,在口腔中淀粉被初步分解为麦芽糖,再到⑥小肠中在肠液和胰液的作用下,被彻底分解为葡萄糖。

(3)

与其功能(消化和吸收的主要场所)相适应,小肠的特点有:小肠很长,约5-6米;小肠内表面有许多环形皱襞,皱襞上有许多绒毛状的突起——小肠绒毛;小肠绒毛内有丰富的毛细血管和毛细淋巴管,绒毛壁、毛细血管壁和毛细淋巴管壁都佷薄,只有一层上皮细胞构成;小肠里含有肠液、胰液、胆汁等多种消化液(内含各种消化酶)。

(4)

蛋白质是构成人体细胞的基本物质;人体的生长发育、组织的更新等都离不开蛋白质。而奶类和水产品中富含钙等无机盐和蛋白质。

(5)

根据“学生的平均骨密度SOS值为1542.7米/秒”,结合三个表格,可给出如下建议:每天奶类摄入量不低于200克(SOS值不低于1542.8米/秒);水产品的摄入量最好达到50克(SOS值不低于1543.6米/秒);最好不摄入碳酸饮料(SOS值不低于1543.7米/秒)。

20.(1)小肠

(2) 3 肠液、胰液、胆汁

(3)增大了消化和吸收的面积

(4)消化食物,吸收营养物质(或消化和吸收)

1.人体的消化系统包括消化道和消化腺。消化道自上而下依次是:口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门;消化腺有唾液腺、胃腺、肝脏、肠腺和胰腺。

2.小肠是消化食物和吸收营养物质的主要场所,这是与小肠的结构特点相适应的:小肠长约5~6m,小肠内具有肠液、胰液和胆汁等多种消化液;小肠内壁有环形皱襞,皱襞上有小肠绒毛,增大了消化和吸收的面积;小肠绒毛内有毛细血管和毛细淋巴管,绒毛壁、毛细血管壁、毛细淋巴管壁都是由一层上皮细胞构成的,有利于营养物质被吸收。

(1)

人体的消化系统包括消化道和消化腺。消化道自上而下依次是:口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门,图中表示的消化道部位是小肠。

(2)

小肠内有肠腺,能够分泌肠液,肠液中含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶;小肠还有胰腺分泌的胰液,胰液含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶;除此之外,小肠内还有胆管输送胆汁,胆汁能将脂肪乳化成脂肪微粒,但胆汁中没有消化酶。因此,小肠内的消化液中含有肠液、胰液、胆汁。

(3)

小肠长约5~6m,小肠内壁有环形皱襞,皱襞上有小肠绒毛,增大了消化和吸收的面积。

(4)

结合分析可知:小肠的主要功能是消化食物,吸收营养物质(或消化和吸收)。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.人在进食时,若狼吞虎咽、暴饮暴食会增加( )器官的消化负担。

A.胃 B.小肠 C.大肠 D.肝脏

2.下列消化液中参与消化淀粉的是( )

①唾液 ②胃液 ③胆汁 ④胰液 ⑤肠液

A.①③④ B.①④⑤ C.②③④ D.②④⑤

3.下列小肠的结构特点中与其吸收功能无直接关系的是( )

A.小肠有皱襞及小肠绒毛 B.小肠绒毛壁只有一层上皮细胞

C.小肠有能分泌肠液的肠腺 D.小肠绒毛腔内有毛细血管

4.人体消化和吸收营养物质的主要器官是

A.大肠 B.小肠 C.肝脏 D.胃

5.下图分别是植物的根和人体小肠结构模式图,分析两者的共同结构特点,其中与吸收功能相适应的是( )

A.基本结构和功能单位都是细胞

B.都是由多种组织构成的

C.都属于生物体器官层次

D.都有较大的吸收表面积

6.下列几种结构中与小肠的吸收功能无关的是( )

A.小肠内表面有环形皱襞 B.环形皱襞和小肠绒毛增大了吸收面积

C.小肠长5-6米 D.小肠可以消化蛋白质

7.下列有关人体消化系统的叙述,错误的是( )

A.消化系统是由消化道和消化腺组成的

B.口腔、咽、食道基本上没有吸收作用

C.唾液腺是分布在消化道管壁内的消化腺

D.肠液中含有消化糖类、蛋白质和脂肪的酶

8.李奶奶因胆结石而切除了胆囊,以下哪种菜肴你建议她要少吃( )

A.蘑菇炒虾仁 B.青菜豆腐汤

C.白菜炖粉条 D.红烧五花肉

9.下列关于细嚼慢咽作用的叙述,不正确的是( )

A.磨碎食物,使食物变小 B.使食物与唾液充分混合

C.促进淀粉在口腔内消化 D.促进脂肪在胃中的乳化

10.在食物的消化过程中,蛋白质最初消化的场所是( )

A.口腔 B.小肠 C.胃 D.大肠

11.下列哪一项是人体内既有消化又有吸收功能的器官?( )

A.胃和小肠 B.小肠和胰腺 C.肝脏和胰腺 D.口腔和胃

12.下列关于生物实验的叙述,正确的是( )

A.要在显微镜视野中看到较多的细胞,应转动转换器换用较大倍数的物镜

B.探究光对鼠妇生活的影响时,应设置明亮干燥和阴暗潮湿两种环境作对照

C.为观察叶片组织,制作临时切片时应选用最薄的切片,并用碘液染色

D.探究唾液对淀粉的作用时,试管应放在37℃温水中保温

13.下表是某实验小组在探究“馒头在口腔中的变化”时设计的实验。有关叙述错误的是( )

试管编号 甲 乙 丙

馒头的处理 等量馒头块 等量馒头碎屑 等量馒头碎屑

加入的液体 2毫升唾液 2毫升唾液 a

是否搅拌 不搅拌 搅拌 搅拌

水浴温度 b

10分钟后取出,加入2滴c,摇匀,观察颜色变化

A.向丙试管中加入的液体a是2毫升清水

B.3支试管的水浴温度b是37℃

C.水浴后,向3支试管滴加的2滴液体c是碘液

D.实验现象是甲变浅蓝,乙变深蓝,丙不变蓝

14.如图是某些人体器官的外形示意图。属于消化器官的是( )

A.心脏 B.肝脏

C.脑 D.肾脏

15.图示“唾液淀粉酶对淀粉的消化作用”的实验步骤,下列说法错误的是

A.此实验操作步骤正确的顺序是④①③②

B.两试管中滴加等量的清水和唾液构成对照

C.滴加碘液后可观察到2号试管中溶液变成蓝色

D.将两试管置于37℃保温利于唾液淀粉酶发挥作用

二、填空题

16.食物中的有机物进入消化系统后,淀粉最终被分解成葡萄糖,蛋白质被分解成_______。

17.观察小肠的结构时,取动物的一段小肠用____冲洗干净,观察小肠横切的内侧面发现有____,将小肠用解剖剪____剖开,放在盛有清水的培养皿中,用放大镜观察,皱襞上的许多突起是____。

18.小肠是消化的主要器官,在这里,淀粉最终被分解为_________;蛋白质最终被分解为__________。

三、综合题

19.骨密度是骨质量的一个重要指标,而膳食营养状况是促进骨量增值的重要且可改变的因素。在维持现有家庭饮食状况的前提下,为分析膳食因素对骨密度的影响,科研人员选取了北京市1680名学生,进行了相关研究。

(1)研究过程持续六个月记录学生饮食、运动等情况。使用的研究方法为______法。

(2)食物中的淀粉在图中______(填数字)被淀粉酶初步消化,最后在小肠内被彻底消化成______,此物质是人体主要的供能物质。

(3)小肠在消化道内最长,内表面有许多环形皱襞,皱襞表面有许多______,增大了与食物的接触面积;小肠内有很多消化液,内有多种______,这些特点,决定了小肠是人体主要的消化器官。

(4)研究人员在六个月后,测定参与学生的平均骨密度SOS值为1542.7米/秒。其中学生的部分饮食习惯及骨密度SOS值如下。

奶类摄入量(克/天) SOS值(米/秒)

0 1526.4

100~ 1536.3

200~ 1542.8

300~ 1553.4

600~900 1554.2

水产品摄入量(克/天) SOS值(米/秒)

0 1527.5

25~ 1536.7

50~ 1543.1

100~350 1549.6

碳酸饮料摄入量(毫升/天) SOS值(米/秒)

0 1543.7

250~ 1540.5

300~ 1536.6

500~750 1522.4

注:SOS值越高,骨密度值越大。

由研究结果可知,适量摄人奶类和水产品能使骨密度增值,这是因为奶类和水产品中不仅含钙量高,同时含有丰富的______,机体中的每一个细胞和所有重要组成部分都有这种物质的参与。

(5)下面是参与研究的两位同学的部分饮食习惯。

小明:每天喝牛奶100克,不喝碳酸饮料,也不摄入水产品

小强:每天喝碳酸饮料1罐(300毫升),不摄入水产品也不喝牛奶

检测结果显示,以上两位同学的骨密度均较低。为使他们的骨密度达到参与学生的平均值,请依据上述表中结果,为他们的饮食习惯提出改进的建议:每天奶类摄入量不低于______克,水产品的摄入量最好达到50克,且最好不摄入______。

20.下图是消化道某部位的解剖图,据图回答问题。

(1)这表示的消化道部位是_______。

(2)在这个部位中有_______种消化液?分别是 _____________________

(3)皱襞与绒毛的作用是_________________________________________。

(4)这个部位的主要功能是____________________________。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

消化系统包括消化道和消化腺,消化道有口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门,消化腺包括唾液腺、胃腺、肠腺、胰腺和肝脏。

【详解】

A.人在进食时,若狼吞虎咽、暴饮暴食会使食物来不及充分磨碎、搅拌就进入胃中,而且过多的食物增加了肠胃的负担,打乱了胃对食物消化的正常节律,容易使人患胃病,A符合题意。

B.食物进入消化道,要经过口腔和胃的初步消化,才会到达小肠,B不符合题意。

C.大肠不具有消化功能,C不符合题意。

D.肝脏是人体最大的消化腺,分泌的消化液——胆汁,不具有消化酶,不是消化食物的场所,D不符合题意。

故选A。

2.B

在口腔中,淀粉与唾液混合后被初步分解为麦芽糖,之后进入小肠,与胰液肠液混合后最终被分解为葡萄糖。

【详解】

淀粉的消化过程是:在口腔中在唾液的作用下初步分解为麦芽糖,在小肠中在肠液胰液的作用下最终被分解为葡萄糖,所以参与消化淀粉的有①唾液、④胰液和⑤肠液,ACD不符合题意,B正确。

故选B。

3.C

小肠是消化食物和吸收营养物质的主要场所。与小肠的吸收功能相适应的结构特点是:小肠长约5~6m,小肠内壁有环形皱襞,皱襞上有小肠绒毛,增大了吸收营养物质的面积;小肠绒毛内有毛细血管和毛细淋巴管,绒毛壁、毛细血管壁、毛细淋巴管壁都是由一层上皮细胞构成的,这些特点,有利于营养物质被吸收进入小肠内壁的毛细血管和毛细淋巴管中。小肠壁有肠腺,肠腺分泌的肠液中含有多种消化酶,这是与小肠的消化功能相适应的。

【详解】

A.小肠内表面有许多皱襞和小肠绒毛,增大了吸收营养物质的面积,A不符合题意。

BD.小肠绒毛的壁很薄,只由一层上皮细胞构成,而且绒毛中有丰富的毛细血管和毛细淋巴管,这些结构特点有利于小肠吸收营养物质,BD不符合题意。

C.小肠壁有肠腺,肠腺分泌的肠液中含有多种消化酶,这是与小肠的消化功能相适应的,C符合题意。

故选C。

4.B

消化系统包括消化道和消化腺,消化道有口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门;消化腺包括唾液腺、胃腺、肠腺、胰腺和肝脏。

【详解】

消化和吸收营养物质的主要器官是小肠,这是与小肠的结构特点相适应的:小肠长约5~6 m,小肠内具有肠液、胰液和胆汁等多种消化液;小肠内壁有环形皱襞,皱襞上有小肠绒毛,增大了消化和吸收的面积;小肠绒毛内有毛细血管和毛细淋巴管,绒毛壁、毛细血管壁、毛细淋巴管壁都是由一层上皮细胞构成的,有利于营养物质被吸收进入小肠内壁的毛细血管和毛细淋巴管中。

故选B。

5.D

本题主要考查根和小肠的结构和功能。

【详解】

小肠很长,约5~6米,小肠壁的内表面有大量环形皱襞,皱襞上有许多绒毛状的突起,叫小肠绒毛,由于环形皱襞和小肠绒毛的存在,使小肠的消化吸收面积大大增加,可达200平方米以上;根尖是指从根的顶端到生有根毛的一段。它的结构从顶端依次是根冠、分生区、伸长区、成熟区。成熟区也叫根毛区;成熟区细胞停止伸长,并且开始分化,一部分向外突起形成根毛,使根的吸收面积大大增加,是根吸收水分和无机盐的主要部位,由此可知两者的共同结构特点,其中与吸收功能相适应的是都有较大的吸收表面积,D正确。

故选D。

6.D

小肠是消化食物和吸收营养物质的主要场所,这是与小肠的结构特点相适应的:小肠长约5~6m,小肠内具有肠液、胰液和胆汁等多种消化液;小肠内壁有环形皱襞,皱襞上有小肠绒毛,增大了消化和吸收的面积;小肠绒毛内有毛细血管和毛细淋巴管,绒毛壁、毛细血管壁、毛细淋巴管壁都是由一层上皮细胞构成的,有利于营养物质被吸收。

【详解】

结合分析可知:“小肠内表面有环形皱襞”、“环形皱襞和小肠绒毛增大了吸收面积”、“小肠长5~6米”都是与小肠的吸收功能有关系的特点;而“小肠可以消化蛋白质”与小肠的消化功能有关。

故选D。

7.C

人体的消化系统包括消化道和消化腺。消化道自上而下依次是:口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门;消化腺有唾液腺、胃腺、肝脏、肠腺和胰腺。

【详解】

A.结合分析可知,消化系统是由消化道和消化腺组成的,A正确。

B.口腔有消化功能,无吸收功能;咽和食道既无消化功能也无吸收功能,B正确。

C.唾液腺、肝脏和胰腺位于消化道外,肠腺和胃腺位于消化道以内,C错误。

D.小肠内有肠腺,能够分泌肠液,肠液中含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶,D正确。

故选C。

8.D

根据胆囊的作用分析解答,肝脏分泌胆汁,胆汁暂时储存在胆囊内。

【详解】

胆囊的主要功能是贮存胆汁,胆汁是由人体最大的消化腺肝脏分泌的,参与脂肪的消化。胆汁中虽然不含有消化酶,但能够将脂肪乳化成脂肪微粒,扩大脂肪微粒与消化酶的接触面积。肥肉中含有丰富的脂肪,切除了胆囊影响了脂肪的消化。所以患胆囊炎而切除了胆囊的周伯伯,应少吃的食物是红烧五花肉。

故选D。

9.D

牙齿的咀嚼、舌的搅拌和胃、肠的蠕动,可以将食物和消化液充分混合,这是物理性消化,物理性消化并不能改变食物的分子结构;通过各种消化酶的作用,使食物中的各种营养成分分解为可以吸收的营养物质的过程叫做化学性消化,化学性消化改变了食物的分子结构,使它们由大分子的物质分解为了小分子的物质。所以,消化方式包括物理性消化和化学性消化。

【详解】

平时吃饭时,要细嚼慢咽,通过牙齿的咀嚼和舌的搅拌,将食物磨碎并与唾液充分混合,将淀粉初步消化为麦芽糖,脂肪的消化只在小肠中进行,故ABC正确;故D错误。

故选D。

10.C

食物中含有的维生素、水和无机盐等小分子的营养物质人体可以直接吸收利用,而蛋白质、糖类、脂肪这些大分子的营养物质是不溶于水的,必须在消化道内变成小分子的能溶于水的物质后,才能被消化道壁吸收。

【详解】

蛋白质的消化是从胃开始的,当食物中的蛋白质进入胃以后,在胃液的作用下进行初步消化后进入小肠,小肠里的胰液和肠液含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶,在这些酶的作用下,蛋白质被彻底消化为氨基酸。

故选C。

熟知营养物质的消化过程是解答本题的关键。

11.A

消化系统包括消化道和消化腺两部分。消化道包括:口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门等器官。

【详解】

消化道包括:口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门等器官。口腔可对食物进行初步消化,但没有吸收功能。咽和食道既无消化功能又无吸收功能。胃可把蛋白质进行初步消化,又可吸收少量的水、无机盐和酒精。小肠是消化食物和吸收营养物质的主要场所。淀粉、蛋白质和脂肪都可在小肠内被消化,它们的消化最终产物也都可被小肠吸收。大肠只能吸收少量的水、无机盐和部分维生素,却没有消化功能。

因此既有消化又有吸收功能的器官:胃和小肠。

故选A。

12.D

在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同是为了控制单一变量。

【详解】

A.观察同一玻片的同一部位:低倍镜下物镜距离玻片标本的距离远,看到的视野范围大、视野亮,细胞小、细胞数量多;高倍镜下物镜距离玻片标本的距离近,看到的视野范围小、视野暗,细胞大、细胞数量少。所以,要在显微镜视野中看到较多的细胞,应转动转换器换用较小倍数的物镜,A错误。

B.探究光对鼠妇生活的影响时,变量是光,故应设置明亮潮湿和阴暗潮湿两种环境作对照,B错误。

C.为观察叶片组织,制作临时切片时应选用最薄的切片,但该实验不需要用碘液染色,C错误。

D.酶的活性受温度的影响,温度过高会使酶丧失活性,温度过低会抑制酶的活性,而在37℃左右唾液淀粉酶的催化作用最强。因此实验过程中,应将实验装置放在37℃的水中进行水浴加热,这是模拟口腔温度,D正确。

故选D。

13.D

在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验。

【详解】

A、在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验,在对照实验中,变量是指可被操纵的特定因素或条件;该小组设计的实验方案中,丙试管与乙试管这组对照实验的实验变量是唾液,所以a处应加入2ml清水,A不符合题意。

B、在37℃时唾液淀粉酶的活性最强,因此3支试管都放入37℃的温水中,B不符合题意。

C、馒头的主要成分是淀粉,淀粉遇碘变蓝色,加入碘液后变蓝,水浴后,向3支试管滴加的2滴液体c是碘液,检验是否有淀粉,C不符合题意。

D、甲试管没有搅拌且是馒头块,淀粉未被完全分解,所以遇碘变浅蓝;乙试管淀粉被完全分解,滴加碘液不变蓝;丙试管内有淀粉,滴加碘液变蓝,D符合题意。

故选D。

14.B

消化系统由消化道和消化腺两部分组成,消化道包括口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门;消化腺包括唾液腺、胃腺、肠腺、胰腺和肝脏;胃腺和肠腺是位于消化道内的小消化腺,肝脏;胰腺和唾液腺是位于消化道外的大消化腺。

【详解】

A.心脏属于循环系统的器官,A不符合题意。

B.肝脏属于消化器官,是人体最大的消化腺,B符合题意。

C.脑属于神经系统的器官,C不符合题意。

D.肾脏属于泌尿系统的器官,D不符合题意。

故选B。

掌握消化系统的组成是解题的关键。

15.C

探究“唾液淀粉酶对淀粉的消化作用”的实验步骤:首先,在1.2号两支试管中各放入等量的馒头碎屑; 其次,向1.2号两支试管中分别加入2毫升清水和2毫升唾液; 再次,将两支试管放在37°C温水中水浴10分钟;最后,向两支试管中各滴加两滴碘液。

【详解】

A.在探究“唾液淀粉酶对淀粉的消化作用”的实验中,要首先④将等量淀粉糊分别注入两只试管内,然后①向两只试管内分别滴加清水和唾液,后③将两支试管放入37°C的温水中,最后②向两支试管分别滴加碘液并观察现象。因此此实验操作步骤正确的顺序是④①③②,故A正确。

B.实验过程中,除向试管内分别滴加等量的唾液和清水这一条件不同外,其他条件完全相同,目的是保证有无唾液这一单一变量,形成对照,故B正确。

C.2号试管内滴加了唾液,唾液淀粉酶会将其中的淀粉分解,故滴加碘液后2号试管中溶液不变蓝,故C错误。

D.正常情况下,人体温度为37°C。将试管放入37°C 的环境中保温,是为唾液淀粉酶提供适宜的温度,使其活性保持最强,故D正确。

故选C。

16.氨基酸

食物中含有的维生素、水和无机盐等小分子的营养物质人体可以直接吸收利用,而蛋白质、糖类、脂肪这些大分子的营养物质是不溶于水的,必须在消化道内变成小分子的能溶于水的物质后,才能被消化道壁吸收。

【详解】

食物中的淀粉、脂肪和蛋白质都是分子大、结构复杂的有机物,进入消化系统后,逐步分解成简单的物质才能被人体吸收,这个过程叫消化。食物的消化方式包括物理性消化和化学性消化,牙齿的咀嚼、舌的搅拌和胃肠的蠕动,可以将食物和消化液充分混合,这是物理性消化,通过各种消化酶的作用,使食物中的各种营养成分分解为可以吸收的营养物质的过程叫做化学性消化。蛋白质在胃中经过胃液的作用被消化成多肽,然后再小肠内经肠液和胰液的作用被消化成氨基酸。

17. 清水 环形皱襞 纵向 小肠绒毛

本题通过探究实验,进一步了解小肠的内部结构。要先用肉眼观察横切面,再用放大镜观察纵切面,放在清水中可以清楚地看到小肠绒毛很细小以及其摆动情况。

【详解】

首先取2-3CM长得一段新鲜的小肠用清水冲洗干净,用解剖剪把小肠横切,用肉眼观察横切面,可以看到凹凸不平环形皱襞,它是小肠黏膜向肠腔突出而形成。然后将小肠纵剖,放在有清水的玻璃皿里,先用肉眼观察小肠壁的内表面,可见到小肠壁的内表面有一层毛绒状的东西,飘飘荡荡的。再用放大镜仔细观察,可见到绒毛层上有很多指状细小突起,每个突起就是一个小肠绒毛,绒毛的面积可达4 m2~5 m2。褶壁和绒毛使小肠与食物充分接触,并使食物进一步充分消化和吸收。

此题主要考查了与小肠的消化功能相适应的结构特点:表面积大、含有多种消化液。

18. 葡萄糖 氨基酸

食物中的维生素、水和无机盐等小分子的营养物质人体可以直接吸收利用,而蛋白质、糖类、脂肪这些大分子的营养物质是不溶于水的,必须在消化道内变成小分子的能溶于水的物质后,才能被消化道壁吸收。

【详解】

淀粉的消化从口腔开始,口腔中的唾液淀粉酶能够将部分淀粉分解为麦芽糖,当淀粉和麦芽糖进入小肠后,由于小肠中的胰液和肠液中含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶,因此,淀粉等糖类物质在小肠内被彻底消化为葡萄糖;蛋白质的消化是从胃开始的,当食物中的蛋白质进入胃以后,在胃液的作用下进行初步消化后进入小肠,小肠里的胰液和肠液含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶,在这些酶的作用下,蛋白质被彻底消化为氨基酸。

19.(1)调查法

(2) ⑦ 葡萄糖

(3) 小肠绒毛 消化酶

(4)蛋白质

(5) 200 碳酸饮料

科学探究常用的方法有观察法、实验法、调查法和资料分析法等。

消化系统由消化道和消化腺组成。消化道包括口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门。消化腺包括唾液腺、胃腺、肝脏、胰腺、肠腺。

(1)

调查法是指为了达到设想的目的,制定某一计划全面或比较全面地收集研究对象的某一方面情况的各种材料,并作出分析、综合,得到某一结论的研究方法。因此,题干中科研人员膳食因素对骨密度的影响的方法是调查法。

(2)

题图中,①食道,②肝脏,③大肠,④胃,⑤胰,⑥小肠,⑦口腔。

人体所需要的营养物质有淀粉、蛋白质、脂肪、水分、维生素和无机盐等,其中水分、维生素和无机盐不需要消化就能被吸收,糖类、蛋白质和脂肪必须经过消化才能吸收。淀粉的消化是从⑦口腔开始的,在口腔中淀粉被初步分解为麦芽糖,再到⑥小肠中在肠液和胰液的作用下,被彻底分解为葡萄糖。

(3)

与其功能(消化和吸收的主要场所)相适应,小肠的特点有:小肠很长,约5-6米;小肠内表面有许多环形皱襞,皱襞上有许多绒毛状的突起——小肠绒毛;小肠绒毛内有丰富的毛细血管和毛细淋巴管,绒毛壁、毛细血管壁和毛细淋巴管壁都佷薄,只有一层上皮细胞构成;小肠里含有肠液、胰液、胆汁等多种消化液(内含各种消化酶)。

(4)

蛋白质是构成人体细胞的基本物质;人体的生长发育、组织的更新等都离不开蛋白质。而奶类和水产品中富含钙等无机盐和蛋白质。

(5)

根据“学生的平均骨密度SOS值为1542.7米/秒”,结合三个表格,可给出如下建议:每天奶类摄入量不低于200克(SOS值不低于1542.8米/秒);水产品的摄入量最好达到50克(SOS值不低于1543.6米/秒);最好不摄入碳酸饮料(SOS值不低于1543.7米/秒)。

20.(1)小肠

(2) 3 肠液、胰液、胆汁

(3)增大了消化和吸收的面积

(4)消化食物,吸收营养物质(或消化和吸收)

1.人体的消化系统包括消化道和消化腺。消化道自上而下依次是:口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门;消化腺有唾液腺、胃腺、肝脏、肠腺和胰腺。

2.小肠是消化食物和吸收营养物质的主要场所,这是与小肠的结构特点相适应的:小肠长约5~6m,小肠内具有肠液、胰液和胆汁等多种消化液;小肠内壁有环形皱襞,皱襞上有小肠绒毛,增大了消化和吸收的面积;小肠绒毛内有毛细血管和毛细淋巴管,绒毛壁、毛细血管壁、毛细淋巴管壁都是由一层上皮细胞构成的,有利于营养物质被吸收。

(1)

人体的消化系统包括消化道和消化腺。消化道自上而下依次是:口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门,图中表示的消化道部位是小肠。

(2)

小肠内有肠腺,能够分泌肠液,肠液中含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶;小肠还有胰腺分泌的胰液,胰液含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶;除此之外,小肠内还有胆管输送胆汁,胆汁能将脂肪乳化成脂肪微粒,但胆汁中没有消化酶。因此,小肠内的消化液中含有肠液、胰液、胆汁。

(3)

小肠长约5~6m,小肠内壁有环形皱襞,皱襞上有小肠绒毛,增大了消化和吸收的面积。

(4)

结合分析可知:小肠的主要功能是消化食物,吸收营养物质(或消化和吸收)。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页