2011版初中科学新课程标准解读

图片预览

文档简介

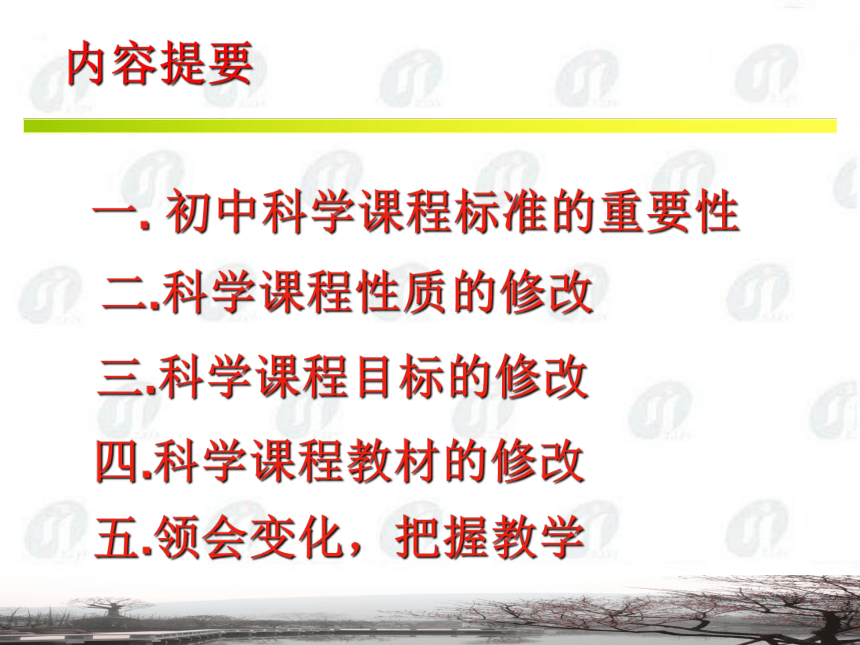

课件60张PPT。 2011版初中科学课程标准解读乐清市盐盆第一中学 王志敏一. 初中科学课程标准的重要性四.科学课程教材的修改三.科学课程目标的修改内容提要五.领会变化,把握教学二.科学课程性质的修改一. 初中科学课程标准的重要性 科学新课标

坚持了什么?

修改了什么?◆以对科学本质的认识为基础

◆以提高学生科学素养为宗旨

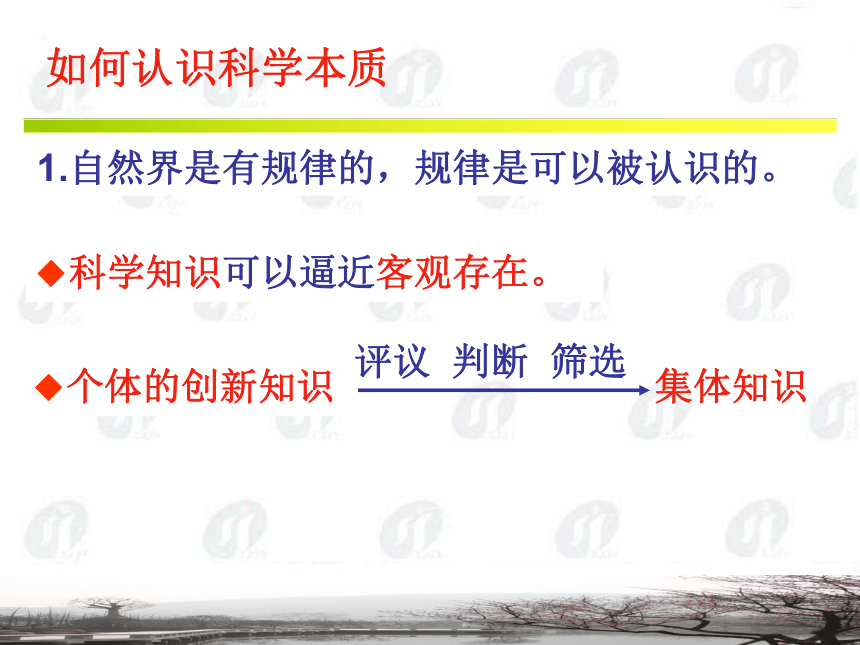

◆一门综合性的科学课程二.科学课程性质的修改初中科学课程是:初中科学课程的定位1.自然界是有规律的,规律是可以被认识的。如何认识科学本质◆科学任务:◆科学知识:对自然界的研究,从而产生新知识。 表现形式包含科学事实、科学概念、

科学原理、科学模型和科学理论。◆科学知识的功能:对自然现象的解释和预见。◆科学知识可以逼近客观存在。◆个体的创新知识评议 判断 筛选集体知识1.自然界是有规律的,规律是可以被认识的。如何认识科学本质2.科学是以自然界为研究对象的探究活动如何认识科学本质◆基础:证据和理性思维 。◆动力:好奇心和求知欲。◆过程:创造性思维活动、实验活动和逻辑推理

交互作用的过程。◆需要科学情感、态度和价值观的维系。3.科学是一个开放的系统。科学知识具有:如何认识科学本质◆相对的稳定性◆发展性和进步性◆可验证性明确了如何把握科学本质:

从科学探究、科学知识与技能、科学情感、

态度与价值观,科学、技术、社会、环境的

关系四个方面体现和把握科学的本质。科学素养包含多方面的内容:

◆了解必要的科学技术知识

◆掌握基本的科学方法

◆树立科学思想,崇尚科学精神,并具备一定

的应用它们处理实际问题、参与公共事务的

能力 科学素养知识 方法 能力力图超越学科的界限,统筹设计,整体规划,强调各学科领域知识的相互渗透和联系整合。综合性将课程内容整合为“科学探究”“生命科学” “物质科学”“地球和宇宙”“科学、技术、社会、环境”五个部分,每个部分内容的设计也进行了一定的整合。帮助学生从整体上认识自然和科学 。 三.科学课程标准的修改课程总目标的修改 增加了“经历科学探究过程,增进对科学探究的理解,发展科学探究能力,初步养成科学探究的习惯,增强创新意识和实践能力 。” 科学探究方面的原目标:增进对科学探究的理解,初步养成科学探究的习惯,培养创新意识和实践能力; 将科学探究的(原6条)整合成4条。分目标(一)科学探究1.理解科学探究是获取科学知识的基本方式,是不断地发现问题,通过多种途径寻求证据、运用创造性思维和逻辑推理解决问题,并通过评价与交流达成共识的过程。

2.经历提出问题和假设,设计研究方案,获取证据,分析和处理数据,得出结论,评价与交流的过程。

3.能用科学探究的过程和方法开展学习与探索活动。

4.掌握观察、实验、收集处理信息的基本技能。1.发展观察现象和提出问题的能力,增进对提出问题意义的理解;

2.发展提出猜想和形成假设的能力,了解假设对科学探究的作用;

3.发展制定计划、进行简单的实验设计和手脑并用的实践能力,认识实验在科学探究中的重要性;

4.发展收集信息和处理信息的能力,理解收集、处理信息的技术对科学探究的意义;

5.发展科学解释和评价的能力,了解科学探究需要运用科学原理、模型和理论;

6.发展表达和交流的能力,认识表达和交流对科学发展的意义,认识探究的成果可能对科学决策产生积极的影响。将科学探究的(原6条)整合成4条。分目标(一)科学探究1.理解科学探究是获取科学知识的基本方式,是不断地发现问题,通过多种途径寻求证据、运用创造性思维和逻辑推理解决问题,并通过评价与交流达成共识的过程。

2.经历提出问题和假设,设计研究方案,获取证据,分析和处理数据,得出结论,评价与交流的过程。

3.能用科学探究的过程和方法开展学习与探索活动。

4.掌握观察、实验、收集处理信息的基本技能。分目标(一)科学探究将科学探究的(原6条)整合成4条,减少了两条,实质增加了3条。突出“掌握观察、实验、收集处理信息的基本技能,强调开展科学探究获取知识和解决问题的能力”分目标(二)科学知识与技能(2)在“科学知识与技能”目标中,由原来的4条变为6条,增加了2条“具有观察、实验、收集和处理信息的初步技能,以及用科学语言表达和交流的初步技能”;“具有应用科学知识描述和解释周围世界的初步能力”等。分目标(三)科学态度、情感与价值观(3)在“科学态度、情感与价值观”分目标

中,将原4条整合为3条。分别为:

对自然和社会的态度;

对科学的态度;

对学习科学、处理事务与人际关系的态度 。

不能将科学态度、情感与价值观它

们分为三块,它们是一个整体。

在课程实施中,不能以牺牲学生的

情感体验、科学态度和良好的价值观

为代价而让学生掌握尽可能多的知识

和技能。

(科学知识与技能是中性的,即可以产生积极作用,

也可以产生消极作用)案例:水的沸点的测量

学生实测98℃,教师告诉这是误差导致,

精确测量值应为100℃。

案例:水的密度

学生实测水的密度为0.98克/厘米3.

师:科学家经过精确测量,测得值为1克/厘米3.

案例:化合价

师:金属元素的化合价都为正价。

(碱不能与金属反应,酸可以)

(例:InSb—锑化铟,锑的化合价为-3)案例:研究氢氧化钙的性质 分目标(四)科学、技术、社会、环境(4)在“科学、技术、社会、环境”的分目标

中,增加“环境”这一内容。

并将原来的4条增加为5条。

第5条:关注人口、资源、环境、发展问题。

1、删除部分对学生认知要求过高、重复的内容

◆了解植物生长素发现的历史,体验科学发现的过程;

◆了解分子、原子和离子等微粒大小的数量级,了解

纳米材料及其应用前景;

◆说出中和反应的特点;

◆了解世界上不同时区的区时;

◆知道日界线两侧不同日期的规定。四.科学课程和教材的变化——内容2、修改部分目标的行为动词,对一些内容降低要求或缩小范围,使之更加明确、具体,符合初中科学教学实际和学生的认知水平。四.科学课程和教材的变化——内容2、修改部分目标的行为动词,对一些内容降低要求或缩小范围,使之更加明确、具体,符合初中科学教学实际和学生的认知水平。四.科学课程和教材的变化——内容2、修改部分目标的行为动词,对一些内容降低要求或缩小范围,使之更加明确、具体,符合初中科学教学实际和学生的认知水平。四.科学课程和教材的变化——内容2、修改部分目标的行为动词,对一些内容降低要求或缩小范围,使之更加明确、具体,符合初中科学教学实际和学生的认知水平。四.科学课程和教材的变化——内容2、修改部分目标的行为动词,对一些内容降低要求或缩小范围,使之更加明确、具体,符合初中科学教学实际和学生的认知水平。四.科学课程和教材的变化——内容2、修改部分目标的行为动词,对一些内容降低要求或缩小范围,使之更加明确、具体,符合初中科学教学实际和学生的认知水平。四.科学课程和教材的变化——内容3、调整、合并部分内容,使之更科学、准确

例如,将“生命科学”的原主题2“生物的新陈代谢”修改为“生物体内物质和能量的转换”,其中原专题三“其他生物的新陈代谢”中涉及各种生物形态结构特点的内容,归入主题1“生命系统的构成层次”的专题“(一)观察多种多样的生物”中,而“细菌和真菌的繁殖”归入主题4“生命的延续和进化”中,成为新增的专题(一)。 四.科学课程和教材的变化——内容4、增加了少量内容

以汽油机为例,了解热机的工作原理,知道内能的利用在人类社会发展史上的重要意义。

知道摩擦起电现象,了解电荷之间的相互作用。

知道沉积岩、岩浆岩和变质岩是组成地壳的三类岩石、知道泥石流发生的条件和危害。三.科学课程和教材的变化——内容5、增加了部分动手实验、联系实际、应用性强、反映现代科技内容三.科学课程和教材的变化——内容5、增加了部分动手实验、联系实际、应用性强、反映现代科技内容三.科学课程和教材的变化——内容在“波”活动建议中增加:“观察琴弦、鼓面的振动”、“探究光的反射规律”、“探究平面镜成像特点”、“探究凸透镜成像的特点”、“演示声音不能在真空中传播”、“演示响度音调与声源振动的关系”等条目。 5、增加了部分动手实验、联系实际、应用性强、反映现代科技内容三.科学课程和教材的变化——内容6、将标题“地球、宇宙和空间科学”改为“地球和宇宙”。三.科学课程和教材的变化——内容存在的自然演化的自然人与自然主题1◆教材的总体结构没有变化(1)教材的体系结构四.科学课程和教材的变化——教材物质系统的层次运动

与

变化相互作用结构

与

功能转化

与

平衡自然界的演化发展

与

和谐静态动态主题2 ◆教材的总体结构没有变化(1)教材的体系结构◆章顺序适当调整(2)教材的内容◆每节内容作了调整、改写◆增、减部分内容四.科学课程和教材的变化——教材内容目标“理解速度和平均速度的含义”改为“了解速度的定义和单位,能用速度描述物体的运动,能用速度公式进行简单计算。”案例:目标表述特点:具体化、操作化、可测性分解细化、任务化教学设计时, 如何解读目标:五.领会变化,把握教学行为动词※理解压强的含义,能说出日常生活中增大和

减小压强的方法。1、知道压力是垂直作用在物体表面的力;

2、概述压力作用效果与压力和受力面积的大小关系;

3、知道压强是表示压力作用效果的量;

4、能说出压强的定义、公式和单位;

5、能运用压强公式进行简单计算;

目标分解细化:1、通过压路机压路面、手按图钉等典型生活事例分析,让学生体验压力的存在,并知道压力是垂直作用在物体表面的力;

2、通过同一人穿滑雪板和直接在雪地上,以及轻、重按图钉等事例中,压力作用效果的对比分析,让学生体验压力作用效果与压力大小和接触面积大小有关。并利用小方桌、海绵、钩码等设计实验探究压力作用效果与压力大小和受力面积的关系。任务型目标:3、引导学生利用探究结果,讨论如何比较2千克公鸡和3千克的鸭站在水泥地面上时,对水泥地面的作用效果,让学生知道压强的引入是用了表示压力作用效果的。

4、通过引导回忆比值法定义,让学生说出压强的定义、公式和单位。任务型目 标教学行为可观察学习效果可量化目 标可测性教学目标3、按照《新课标》的要求能把握教学深度和合适的教学方法1、老师们能认识到《新课标》对教学的重要作用2、老师能树立认真研读《新课标》的意识(认知目标里的理解层次)(体验性目标里的领悟层次)(技能性目标里的模仿层次)探究教学存在的几个问题

1.将探究能力当成知识教,当成技能练。2.教师过于强势,干扰过多,学生探究的

兴趣不浓。

3.没有处理好探究结果与过程的关系。

4.过分夸大探究的作用。5.探究的形式单一、低效,思考:

1.探究的形式有哪些?探究=实验?●提出(可探究的)问题思考:易探究的问题有哪些特征?问题真实。

问题暗含假设。

问题涉及变量清晰、可控。

问题的答案具有相对稳定性

问题的难度落在学生的最近发展区。

注意:

区分科学问题与实际问题。案例:

在有关环境污染的教学中,教师展示了一系列环境污染的图片、以及图片生物数量变化的数据。要求学生针对这些图片提出问题:

生1:这些数据有何意义?

生2:我们应该怎样改善环境?

生3:为什么污染的池塘里的鱼种类少?数量少?

生4:哪些因素影响了受污染池塘中鱼类数量的

减少?要素

提出猜想和假设 达成目标

能提出猜想和简单的假设,并陈述理由;

了解猜想和假设在科学探究中的重要作用。 师:请同学结合自己的生活经验,谈谈影响摩擦力大小的因素有哪些?案例:摩擦的利与弊生1:与压力大小有关。

生2:与重力大小有关。

生3:与运动快慢有关。

生4:与接触面的大小有关。

生5:与接触面的粗糙程度有关。

------

师:同学们说得很好,但是,由于时间关系我们这节课选择研究“它与压力及粗糙程度的关系。”----追问,

陈述理由。问题2:液体内部压强有什么特点?猜想:液体内部压强的大小可能与哪些因素有关?你是怎样思考的?

生1:因为液体内部各方向都有压强,所以我猜想压强的大小与方向有关。

生2:我发现玻璃筒插入水中越深,橡皮膜向上凸出越明显,因此我认为液体压强与所在液体内部的深度有关。

生3:因为液体产生压强与液体重力有关,而其重力与液体的密度有关,因此我认为液体压强与液体的密度有关。 要素

获取事实与证据

(原:观察与实验,获取事实与证据)达成目标

能从多种信息源中选择有关信息;

能进行一系列观察、比较和测量;

能对获得的事实、数据进行分析和处理,能注意错误和误差;

了解科学探究需要事实与证据。 (原:理解实验对科学探究的作用。)要素

解释、检验与评价 达成目标

能将事实与科学知识建立联系,能注意与预想结果不一致的现象,尝试做出合理的解释;

评价数据的可靠性,知道实验中的误差是不可避免的,并注意减少实验误差;

能从多种渠道获得信息资料,并与自己的探究进行比较,能提出改进探究方法的具体建议;

认识科学解释需要基于经验事实、运用科学知识和科学推理。

(原:了解科学探究需要运用科学原理、模型和理念)感悟:

不求每次探究都能得出结论。

但求每次探究都有收获。

坚持了什么?

修改了什么?◆以对科学本质的认识为基础

◆以提高学生科学素养为宗旨

◆一门综合性的科学课程二.科学课程性质的修改初中科学课程是:初中科学课程的定位1.自然界是有规律的,规律是可以被认识的。如何认识科学本质◆科学任务:◆科学知识:对自然界的研究,从而产生新知识。 表现形式包含科学事实、科学概念、

科学原理、科学模型和科学理论。◆科学知识的功能:对自然现象的解释和预见。◆科学知识可以逼近客观存在。◆个体的创新知识评议 判断 筛选集体知识1.自然界是有规律的,规律是可以被认识的。如何认识科学本质2.科学是以自然界为研究对象的探究活动如何认识科学本质◆基础:证据和理性思维 。◆动力:好奇心和求知欲。◆过程:创造性思维活动、实验活动和逻辑推理

交互作用的过程。◆需要科学情感、态度和价值观的维系。3.科学是一个开放的系统。科学知识具有:如何认识科学本质◆相对的稳定性◆发展性和进步性◆可验证性明确了如何把握科学本质:

从科学探究、科学知识与技能、科学情感、

态度与价值观,科学、技术、社会、环境的

关系四个方面体现和把握科学的本质。科学素养包含多方面的内容:

◆了解必要的科学技术知识

◆掌握基本的科学方法

◆树立科学思想,崇尚科学精神,并具备一定

的应用它们处理实际问题、参与公共事务的

能力 科学素养知识 方法 能力力图超越学科的界限,统筹设计,整体规划,强调各学科领域知识的相互渗透和联系整合。综合性将课程内容整合为“科学探究”“生命科学” “物质科学”“地球和宇宙”“科学、技术、社会、环境”五个部分,每个部分内容的设计也进行了一定的整合。帮助学生从整体上认识自然和科学 。 三.科学课程标准的修改课程总目标的修改 增加了“经历科学探究过程,增进对科学探究的理解,发展科学探究能力,初步养成科学探究的习惯,增强创新意识和实践能力 。” 科学探究方面的原目标:增进对科学探究的理解,初步养成科学探究的习惯,培养创新意识和实践能力; 将科学探究的(原6条)整合成4条。分目标(一)科学探究1.理解科学探究是获取科学知识的基本方式,是不断地发现问题,通过多种途径寻求证据、运用创造性思维和逻辑推理解决问题,并通过评价与交流达成共识的过程。

2.经历提出问题和假设,设计研究方案,获取证据,分析和处理数据,得出结论,评价与交流的过程。

3.能用科学探究的过程和方法开展学习与探索活动。

4.掌握观察、实验、收集处理信息的基本技能。1.发展观察现象和提出问题的能力,增进对提出问题意义的理解;

2.发展提出猜想和形成假设的能力,了解假设对科学探究的作用;

3.发展制定计划、进行简单的实验设计和手脑并用的实践能力,认识实验在科学探究中的重要性;

4.发展收集信息和处理信息的能力,理解收集、处理信息的技术对科学探究的意义;

5.发展科学解释和评价的能力,了解科学探究需要运用科学原理、模型和理论;

6.发展表达和交流的能力,认识表达和交流对科学发展的意义,认识探究的成果可能对科学决策产生积极的影响。将科学探究的(原6条)整合成4条。分目标(一)科学探究1.理解科学探究是获取科学知识的基本方式,是不断地发现问题,通过多种途径寻求证据、运用创造性思维和逻辑推理解决问题,并通过评价与交流达成共识的过程。

2.经历提出问题和假设,设计研究方案,获取证据,分析和处理数据,得出结论,评价与交流的过程。

3.能用科学探究的过程和方法开展学习与探索活动。

4.掌握观察、实验、收集处理信息的基本技能。分目标(一)科学探究将科学探究的(原6条)整合成4条,减少了两条,实质增加了3条。突出“掌握观察、实验、收集处理信息的基本技能,强调开展科学探究获取知识和解决问题的能力”分目标(二)科学知识与技能(2)在“科学知识与技能”目标中,由原来的4条变为6条,增加了2条“具有观察、实验、收集和处理信息的初步技能,以及用科学语言表达和交流的初步技能”;“具有应用科学知识描述和解释周围世界的初步能力”等。分目标(三)科学态度、情感与价值观(3)在“科学态度、情感与价值观”分目标

中,将原4条整合为3条。分别为:

对自然和社会的态度;

对科学的态度;

对学习科学、处理事务与人际关系的态度 。

不能将科学态度、情感与价值观它

们分为三块,它们是一个整体。

在课程实施中,不能以牺牲学生的

情感体验、科学态度和良好的价值观

为代价而让学生掌握尽可能多的知识

和技能。

(科学知识与技能是中性的,即可以产生积极作用,

也可以产生消极作用)案例:水的沸点的测量

学生实测98℃,教师告诉这是误差导致,

精确测量值应为100℃。

案例:水的密度

学生实测水的密度为0.98克/厘米3.

师:科学家经过精确测量,测得值为1克/厘米3.

案例:化合价

师:金属元素的化合价都为正价。

(碱不能与金属反应,酸可以)

(例:InSb—锑化铟,锑的化合价为-3)案例:研究氢氧化钙的性质 分目标(四)科学、技术、社会、环境(4)在“科学、技术、社会、环境”的分目标

中,增加“环境”这一内容。

并将原来的4条增加为5条。

第5条:关注人口、资源、环境、发展问题。

1、删除部分对学生认知要求过高、重复的内容

◆了解植物生长素发现的历史,体验科学发现的过程;

◆了解分子、原子和离子等微粒大小的数量级,了解

纳米材料及其应用前景;

◆说出中和反应的特点;

◆了解世界上不同时区的区时;

◆知道日界线两侧不同日期的规定。四.科学课程和教材的变化——内容2、修改部分目标的行为动词,对一些内容降低要求或缩小范围,使之更加明确、具体,符合初中科学教学实际和学生的认知水平。四.科学课程和教材的变化——内容2、修改部分目标的行为动词,对一些内容降低要求或缩小范围,使之更加明确、具体,符合初中科学教学实际和学生的认知水平。四.科学课程和教材的变化——内容2、修改部分目标的行为动词,对一些内容降低要求或缩小范围,使之更加明确、具体,符合初中科学教学实际和学生的认知水平。四.科学课程和教材的变化——内容2、修改部分目标的行为动词,对一些内容降低要求或缩小范围,使之更加明确、具体,符合初中科学教学实际和学生的认知水平。四.科学课程和教材的变化——内容2、修改部分目标的行为动词,对一些内容降低要求或缩小范围,使之更加明确、具体,符合初中科学教学实际和学生的认知水平。四.科学课程和教材的变化——内容2、修改部分目标的行为动词,对一些内容降低要求或缩小范围,使之更加明确、具体,符合初中科学教学实际和学生的认知水平。四.科学课程和教材的变化——内容3、调整、合并部分内容,使之更科学、准确

例如,将“生命科学”的原主题2“生物的新陈代谢”修改为“生物体内物质和能量的转换”,其中原专题三“其他生物的新陈代谢”中涉及各种生物形态结构特点的内容,归入主题1“生命系统的构成层次”的专题“(一)观察多种多样的生物”中,而“细菌和真菌的繁殖”归入主题4“生命的延续和进化”中,成为新增的专题(一)。 四.科学课程和教材的变化——内容4、增加了少量内容

以汽油机为例,了解热机的工作原理,知道内能的利用在人类社会发展史上的重要意义。

知道摩擦起电现象,了解电荷之间的相互作用。

知道沉积岩、岩浆岩和变质岩是组成地壳的三类岩石、知道泥石流发生的条件和危害。三.科学课程和教材的变化——内容5、增加了部分动手实验、联系实际、应用性强、反映现代科技内容三.科学课程和教材的变化——内容5、增加了部分动手实验、联系实际、应用性强、反映现代科技内容三.科学课程和教材的变化——内容在“波”活动建议中增加:“观察琴弦、鼓面的振动”、“探究光的反射规律”、“探究平面镜成像特点”、“探究凸透镜成像的特点”、“演示声音不能在真空中传播”、“演示响度音调与声源振动的关系”等条目。 5、增加了部分动手实验、联系实际、应用性强、反映现代科技内容三.科学课程和教材的变化——内容6、将标题“地球、宇宙和空间科学”改为“地球和宇宙”。三.科学课程和教材的变化——内容存在的自然演化的自然人与自然主题1◆教材的总体结构没有变化(1)教材的体系结构四.科学课程和教材的变化——教材物质系统的层次运动

与

变化相互作用结构

与

功能转化

与

平衡自然界的演化发展

与

和谐静态动态主题2 ◆教材的总体结构没有变化(1)教材的体系结构◆章顺序适当调整(2)教材的内容◆每节内容作了调整、改写◆增、减部分内容四.科学课程和教材的变化——教材内容目标“理解速度和平均速度的含义”改为“了解速度的定义和单位,能用速度描述物体的运动,能用速度公式进行简单计算。”案例:目标表述特点:具体化、操作化、可测性分解细化、任务化教学设计时, 如何解读目标:五.领会变化,把握教学行为动词※理解压强的含义,能说出日常生活中增大和

减小压强的方法。1、知道压力是垂直作用在物体表面的力;

2、概述压力作用效果与压力和受力面积的大小关系;

3、知道压强是表示压力作用效果的量;

4、能说出压强的定义、公式和单位;

5、能运用压强公式进行简单计算;

目标分解细化:1、通过压路机压路面、手按图钉等典型生活事例分析,让学生体验压力的存在,并知道压力是垂直作用在物体表面的力;

2、通过同一人穿滑雪板和直接在雪地上,以及轻、重按图钉等事例中,压力作用效果的对比分析,让学生体验压力作用效果与压力大小和接触面积大小有关。并利用小方桌、海绵、钩码等设计实验探究压力作用效果与压力大小和受力面积的关系。任务型目标:3、引导学生利用探究结果,讨论如何比较2千克公鸡和3千克的鸭站在水泥地面上时,对水泥地面的作用效果,让学生知道压强的引入是用了表示压力作用效果的。

4、通过引导回忆比值法定义,让学生说出压强的定义、公式和单位。任务型目 标教学行为可观察学习效果可量化目 标可测性教学目标3、按照《新课标》的要求能把握教学深度和合适的教学方法1、老师们能认识到《新课标》对教学的重要作用2、老师能树立认真研读《新课标》的意识(认知目标里的理解层次)(体验性目标里的领悟层次)(技能性目标里的模仿层次)探究教学存在的几个问题

1.将探究能力当成知识教,当成技能练。2.教师过于强势,干扰过多,学生探究的

兴趣不浓。

3.没有处理好探究结果与过程的关系。

4.过分夸大探究的作用。5.探究的形式单一、低效,思考:

1.探究的形式有哪些?探究=实验?●提出(可探究的)问题思考:易探究的问题有哪些特征?问题真实。

问题暗含假设。

问题涉及变量清晰、可控。

问题的答案具有相对稳定性

问题的难度落在学生的最近发展区。

注意:

区分科学问题与实际问题。案例:

在有关环境污染的教学中,教师展示了一系列环境污染的图片、以及图片生物数量变化的数据。要求学生针对这些图片提出问题:

生1:这些数据有何意义?

生2:我们应该怎样改善环境?

生3:为什么污染的池塘里的鱼种类少?数量少?

生4:哪些因素影响了受污染池塘中鱼类数量的

减少?要素

提出猜想和假设 达成目标

能提出猜想和简单的假设,并陈述理由;

了解猜想和假设在科学探究中的重要作用。 师:请同学结合自己的生活经验,谈谈影响摩擦力大小的因素有哪些?案例:摩擦的利与弊生1:与压力大小有关。

生2:与重力大小有关。

生3:与运动快慢有关。

生4:与接触面的大小有关。

生5:与接触面的粗糙程度有关。

------

师:同学们说得很好,但是,由于时间关系我们这节课选择研究“它与压力及粗糙程度的关系。”----追问,

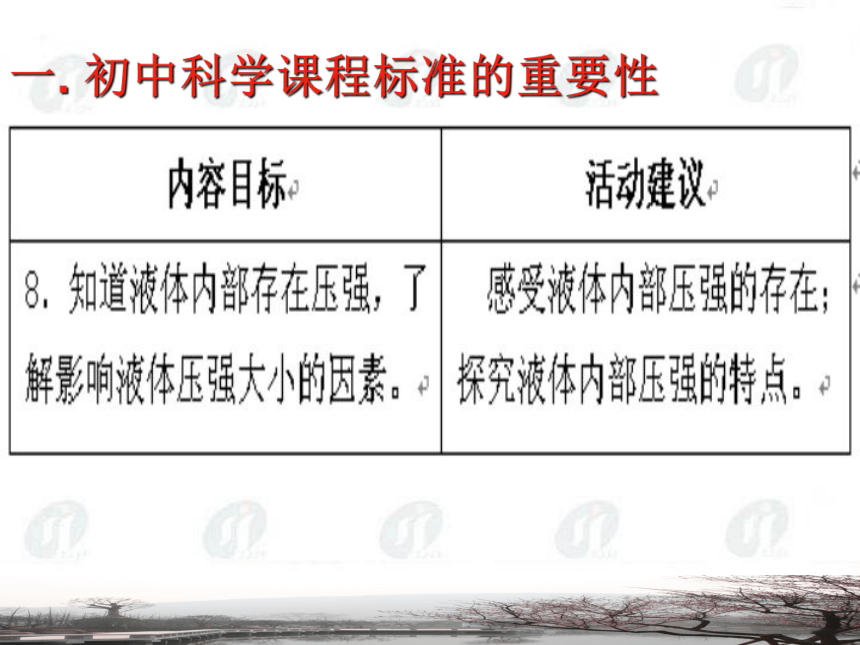

陈述理由。问题2:液体内部压强有什么特点?猜想:液体内部压强的大小可能与哪些因素有关?你是怎样思考的?

生1:因为液体内部各方向都有压强,所以我猜想压强的大小与方向有关。

生2:我发现玻璃筒插入水中越深,橡皮膜向上凸出越明显,因此我认为液体压强与所在液体内部的深度有关。

生3:因为液体产生压强与液体重力有关,而其重力与液体的密度有关,因此我认为液体压强与液体的密度有关。 要素

获取事实与证据

(原:观察与实验,获取事实与证据)达成目标

能从多种信息源中选择有关信息;

能进行一系列观察、比较和测量;

能对获得的事实、数据进行分析和处理,能注意错误和误差;

了解科学探究需要事实与证据。 (原:理解实验对科学探究的作用。)要素

解释、检验与评价 达成目标

能将事实与科学知识建立联系,能注意与预想结果不一致的现象,尝试做出合理的解释;

评价数据的可靠性,知道实验中的误差是不可避免的,并注意减少实验误差;

能从多种渠道获得信息资料,并与自己的探究进行比较,能提出改进探究方法的具体建议;

认识科学解释需要基于经验事实、运用科学知识和科学推理。

(原:了解科学探究需要运用科学原理、模型和理念)感悟:

不求每次探究都能得出结论。

但求每次探究都有收获。

同课章节目录