海南省屯昌中学2021-2022学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 海南省屯昌中学2021-2022学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 154.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-07 15:58:49 | ||

图片预览

文档简介

屯昌中学2021-2022学年高一下学期期中考试

历史试题

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共15小题,每题3分,共45分,每题只有一个正确选项。

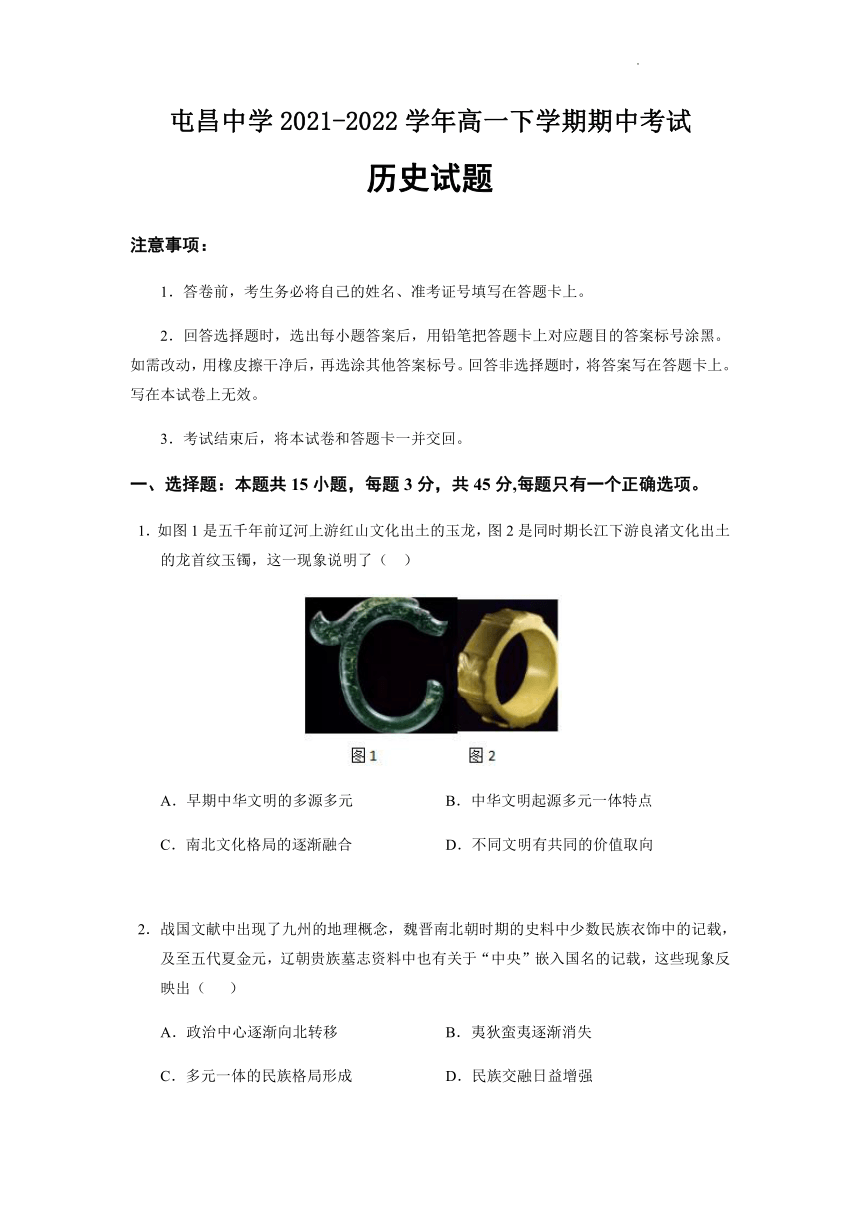

1.如图1是五千年前辽河上游红山文化出土的玉龙,图2是同时期长江下游良渚文化出土的龙首纹玉镯,这一现象说明了( )

A.早期中华文明的多源多元 B.中华文明起源多元一体特点

C.南北文化格局的逐渐融合 D.不同文明有共同的价值取向

2.战国文献中出现了九州的地理概念,魏晋南北朝时期的史料中少数民族衣饰中的记载,及至五代夏金元,辽朝贵族墓志资料中也有关于“中央”嵌入国名的记载,这些现象反映出( )

A.政治中心逐渐向北转移 B.夷狄蛮夷逐渐消失

C.多元一体的民族格局形成 D.民族交融日益增强

3.秦朝重视法制建设,颁布了名目繁多,分类细密的法律条文。1989年出土的龙岗秦简大大丰富了我们对秦律的认识,其中有记载:“春二月,毋敢伐材木山林及雍(壅)堤水。不夏月,毋敢夜草为……百姓犬入禁苑中而不追兽及捕兽者,勿敢杀;其追兽及捕兽者,杀之。”这段材料表明秦朝时( )

A.禁止进山伐木狩猎 B.立法保护动物

C.已懂得保护生态资源 D.严禁猎杀家犬

4.“外儒内法,兼之以道”,儒、道、法三大哲学思想在中国古代政治生活中扮演了重要角色。对于它们的区别,可以用一句话总结:“人世为儒,出世为道,治世用法”。下列西汉措施中能体现道家思想的是( )

A.汉朝初期的休养生息 B.推恩令和附益之法

C.武帝时的内外朝制度 D.罢黜百家独尊儒术

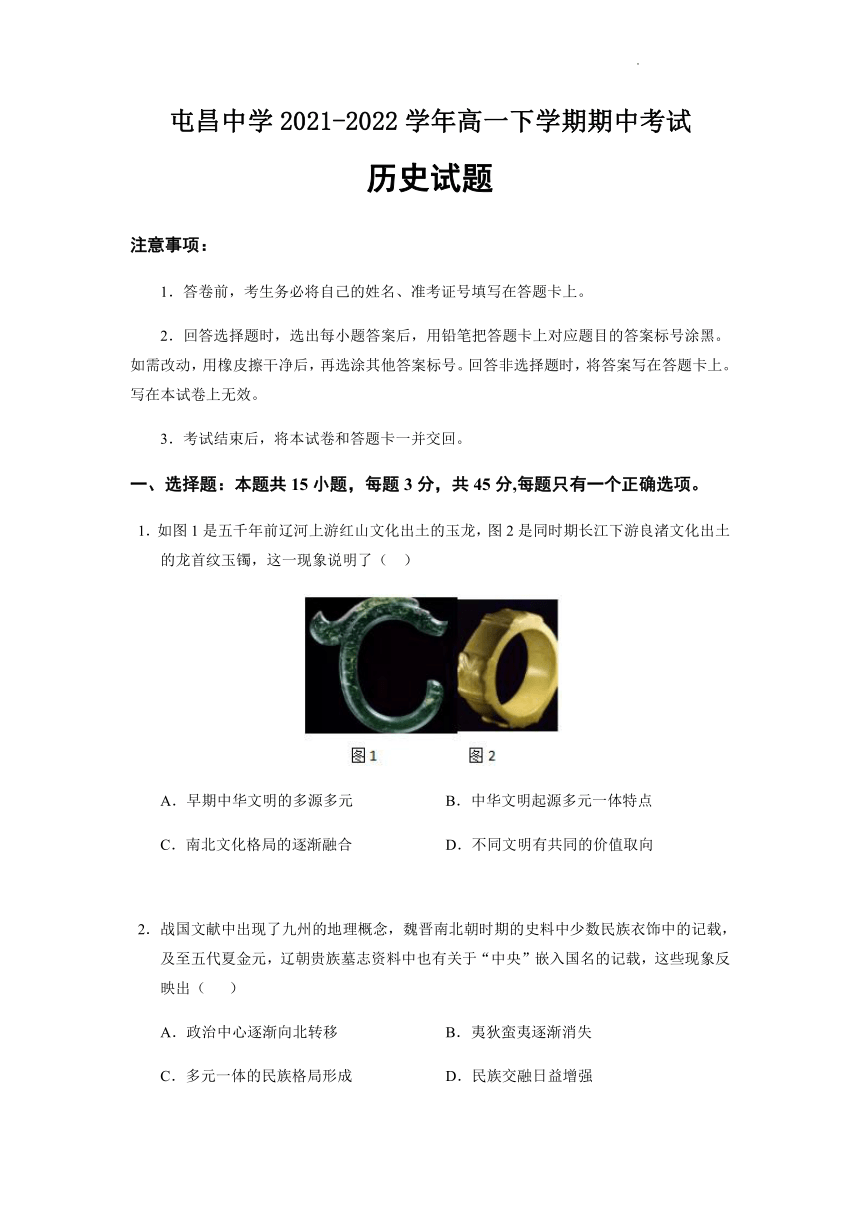

5.唐代书法尚法,法度森严,筋骨强健,端庄凝重,雄秀劲媚。宋元两朝书法尚意,文人笔下跨越门类,流贯四溢……(图1)。宋元两朝书法追求个性,不拘法度的主要原因是( )

图1

A.科举制度的完善 B.商品经济的发展

C.重文轻武的政策 D.程朱理学的影响

6.崖山之战,这一年是公元1279年,是我国历史上一个划时代的年份,从此我国从一个“小中国”演变成为了一个“大中国”。对此理解最准确的一项是( )

A.那时是中国历史上疆域最辽阔的朝代 B.那时中国形成回族等众多新民族

C.那时中国农耕游牧民族和谐相处 D.那时中华民族多元一体相互交融

7.胡椒,原产地为印度,郑和下西洋后,被引种至南洋地区,并被大量贩运到中国,首次成为大众消费品,甚至还被政府用来支付官员和士兵的薪水。这一现象( )

A.使得明政府垄断了南洋的胡椒生产 B.直接冲击了明朝闭关锁国的政策

C.推动了明朝和南洋地区贸易的发展 D.给明政府带来了巨大的财政负担

8.由明中期到清代,国内贸易相当发达,海外贸易也有相当程度的发展。明前期,政府是这些贸易的主体,而到明中后期以后,自由的民间贸易迅速发展,且逐步占据了主导地

地位,明清时期( )

A.纸币交子开始出现 B.长途贸易发达

C.经济重心开始南移 D.商品经济繁荣

9.鸦片战争后,丁拱辰的《演炮图说》介绍西方的船炮技术,林则徐的《四洲志》搜集了西洋各国的情报与知识,魏源的《海国图志》介绍了世界各国的历史地理,徐继奋的《瀛寰志略》重点考察了欧美各国的国情状况。这些现象表明当时中国( )

A.天朝上国的观念被完全颠覆 B.“中体西用”思想得到实践

C.西方军事技术已经广泛输入 D.时势变化促使学者转向实学

10.1895年(光绪21年)英商恰和纱厂成立,1896年(光绪22年)英商老公茂纱厂、英商增裕面粉公司、美商鸿源纱厂、德商瑞记纱厂、日商上海纺织株式会社第一厂、日商三井制面工厂等成立……这一时期外商在中国投资建厂的主要背景是( )

A.《马关条约》的签订 B.民族资本主义经济进一步发展

C.洋务运动的开展 D.清政府放宽对民间设厂的限制

11.关于对康有为“公车上书”一事的描述,过去人们利用的基本史料是康有为的《我史》,即事件当事人的说法,后人往往信之为确论;而今也有学者依托档案史料研究认为康有为组织的18省联名上书,并不是督察院不收,而是康有为根本没有送去。由此可以得出( )

A.当事人的记录不可用于史学研究 B.运用一手史料能够复原历史真实

C.通过后人研究最终能够还原历史真相 D.占有更多原始史料更有利于探寻真相

12.曾被选为中华民国的国歌,歌词为:“卿云烂兮,漫漫兮,日月光华,旦复旦兮,时哉夫,天下非一人之天下也。”该歌词颂扬了辛亥革命( )

A.结束君主专制制度的伟大功绩 B.促进了中国民众觉醒

C.结束中国半殖民地的屈辱历史 D.建立了中华民国政权

13.“淞沪硝烟蔽晓天,全民抗日始开篇;将军奋死屠倭寇,战士捐躯铸铁拳;血染英名青史艳,兵枭贼首国门悬;尔来八十有余岁,难忘泪飞迎凯旋。”孙庆在纪念某次会战80周年写的这首诗中所指战役的意义是( )

A.是抗战以来取得的最大胜利 B.打破了日军不可战胜的神话

C.粉碎日军“三个月亡华”的狂妄计划 D.使日本的侵华战争进入到相持阶段

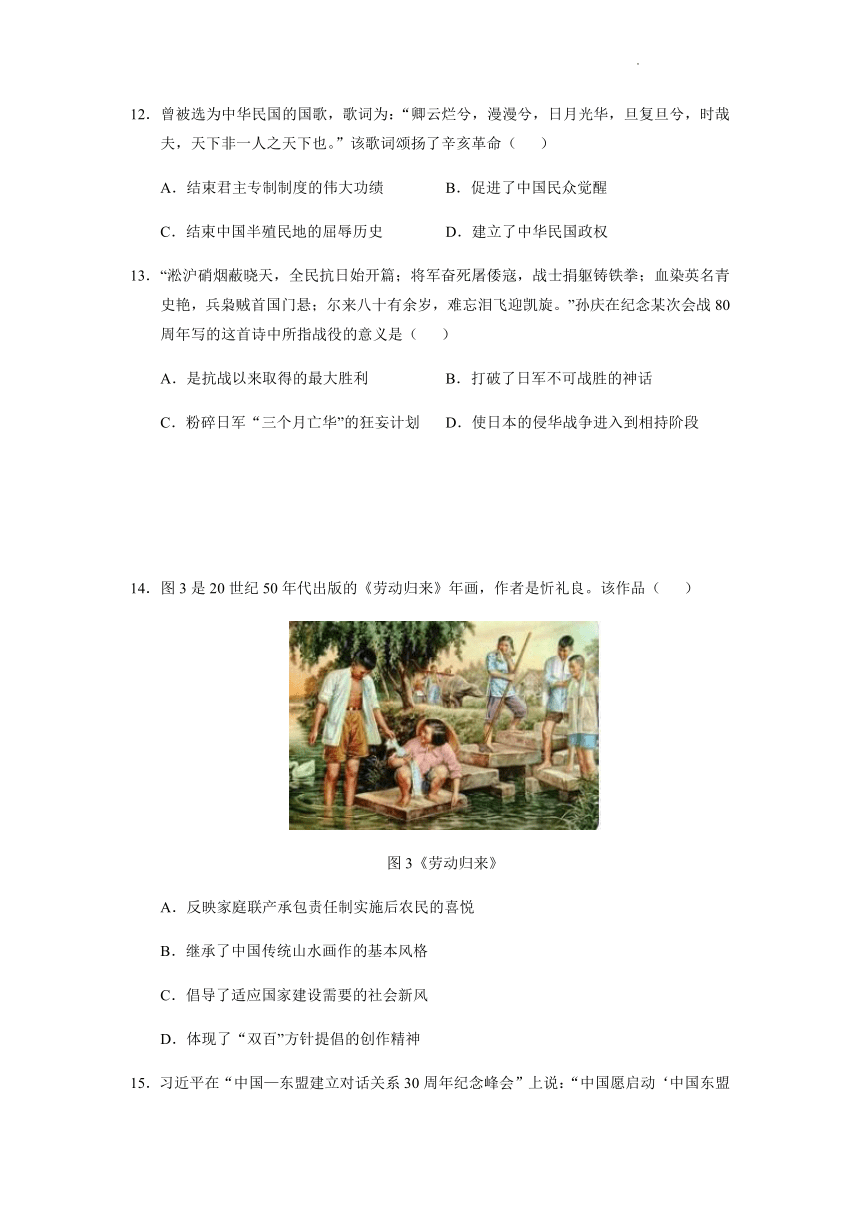

14.图3是20世纪50年代出版的《劳动归来》年画,作者是忻礼良。该作品( )

图3《劳动归来》

A.反映家庭联产承包责任制实施后农民的喜悦

B.继承了中国传统山水画作的基本风格

C.倡导了适应国家建设需要的社会新风

D.体现了“双百”方针提倡的创作精神

15.习近平在“中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会”上说:“中国愿启动‘中国东盟健康之盾’合作倡议:包括再向东盟国家提供1.5亿剂新冠疫苗无偿援助……帮助东盟加强基层公共卫生体系建设和人才培养。”这一提议体现出我国( )

A.外交政策具有意识形态色彩 B.外交理念彰显大国责任担当

C.积极推动经济全球化的发展 D.外交战略赢得国际广泛赞誉

二、非选择题:共55分。第16题15分,第17题15分,第18题13分,第19题12分。

16.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

秦汉统一帝国形成后,民族认同意识进一步增强。司马迁在《史记》中,以黄帝为华夏第一帝,将“五方”之民,将秦、楚、越,以及中国四边的匈奴族、南越族、东越族、西南夷等的祖先一同纳入华夏同祖共源的世系中去,成为古代中国人“同源同祖”的渊源,由此构建了由五帝三王起始的中国五千年的政治与民族、文明的历史。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

材料二

经历孝文帝融合和后来的发展,百多万鲜卑包括北方各族移民迁移到中原和洛阳,并最终融入了汉族之中,成为汉族的一部分,为汉民族注入了新鲜血液,而鲜卑民族也在一个新的民族大家庭中得到了永生。在吸收了鲜卑各族文化后,以汉族为主体的文化远远超越了南方的汉族文化,民族融合波澜壮阔,南北文化相互碰撞。

——焦兴青《北魏孝文帝改革对我国民族大融合的启示》

(1)据材料一并结合所学知识,概括司马迁在民族认同方面的贡献及时代背景。(5分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出孝文帝为推动“民族融合”的举措及影响。(7分)

(3)综合以上材料,指出影响民族交融的因素。(3分)

17.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

针对众多的边疆民族,唐王朝以各边疆民族部落的分布范围作为羁縻府、州行政区划的基础,广置羁縻府和州、县,并以边疆民族的首领为都督、刺史,管理府州的具体事务。此外,唐王朝还在边疆广设军镇,军镇兵力多者数万,少者数千,并可随时调派边疆民族军队作为补充。唐王朝对边疆民族采取的和亲政策次数之多、持续时间之长也是历代王朝所无法比拟的,对于因战乱和自然灾害而内徙和入唐求学的少数民族同胞,唐王朝也妥善安置,并将众多汉文经典书籍颁赐周边民族。

材料二

在中央,元朝以中书省为最高行政机构,在地方则广设行省,岭北、辽阳、云南等边疆行省,既负责边疆行政事务,也负责少数民族的管理。此外,元朝还建立了“朝令夕至,声闻毕达”的驿站制度,将边疆地区和中原紧密地联系在一起。根据吐蕃宗教盛行的特点,元朝对吐蕃采取了政教合一的政策,并设置宣政院实现对吐蕃的直接管理。为了加强对北疆的管理,元朝在这里部署了大量的军队和移民,在戍守的同时进行屯田。

——以上材料均摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝边疆政策的特点。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析元朝边疆政策的历史意义。(8分)

),未经允许,谢绝转

18.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一

常言道:“物极必反”。一些重大的灾难往往成为时局转换的契机。甲午中日战争在某种程度上成为中华民族觉醒和团结奋斗,振兴中华的新起点。甲午战败,中华民族岌岌可危,正是这种亡国灭种的厄势,引起了社会思潮的急剧变化。

——摘编自鲁恒红《浅析甲午中日战争》

材料二

抗战时期,共产党和国民党虽然阶级利益不同,但在亡国的危机下,求同存异,合作抗日。国民党在正面战场粉碎了日军速战速决的计划,而共产党则广泛发动人民群众参与抗战,积极开辟敌后战场,在中后期逐渐成为中流砥柱。两者之间相互配合,互相牵制敌人,亡国灭种的危机感也促使中华民族每一个爱国人士团结一致,共赴国难,民族觉醒程度空前提高。1942年,美、英、苏、中等26国签署了《联合国家宣言》,国际反法西斯统一战线正式成立,为抗战的胜利提供了保障。

——摘编自黄晓新 肖雄《从甲午战败到抗战胜利的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出甲午战争对中国的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,总结甲午战败而抗战胜利的原因。(7分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

从鸦片战争中清政府失败时候起,中国社会便逐渐陷入了半殖民地半封建社会的深渊。这便是近代中国社会的“沉沦”。这是半个世纪前历史学家对中国近代史的一种解说。20世纪80年代,有学者发表论文,提出近代中国不仅有“沉沧”,还有“上升”。……这种“沉沦”和“上升”是同时并存的。这是历史学家对近代中国历史的又一种解说。

——摘编自张海鹏《中国近代历史是“沉沦”还是“上升”?》

围绕材料,结合中国近代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,史论结合,表达清晰。)(12分)

屯昌中学2021-2022学年高一下学期期中考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

题目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D C A B D C D D A

题目 11 12 13 14 15

答案 D A C C B

二、非选择题:本大题包括4题,共55分。

16.(1)贡献:构建起“同源同祖”的思想观念;(2分)

时代背景:国家统一;中央集权加强;大一统思想(3分)

(2)举措:迁都洛阳、穿汉服、讲汉话、改籍贯、改汉姓、通汉婚。(3分,任答三点3分)

影响:适应了北方民族交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和民族繁荣;为以后北方统一南方以及隋唐的出现打下了基础。(4分)

(3)因素:国家政策(统治者推动),民族交流,思想观念变革。(3分,任答三点得3分)

17.(1)特点:因俗而治,因地制宜;边疆防御体系相对完善;以怀柔、招抚为主;文化政策相对开明。(7分,任答三点即可)

(2)历史意义:行省制度开创了我国省制的开端;实现了对西藏的直接管辖,为我国版图的奠定作出巨大贡献;实现了对历代王朝羁縻区域的有效行政管理,有利于国家疆域的稳定;在边疆实行发军戍边和和移民实边政策,促进了民族间的交融和中华民族的进一步形成。(8分,任答三点即可)

18.(1)积极影响:推动了维新变法等爱国救亡运动的兴起;使国人对西方的学习由“器物”转向“制度”,进一步解放了思想;冲击了自然经济,推动了民族资本主义的发展。(3分,任答两点即可)

消极影响:使列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益严重;列强的经济侵略由商品倾销转为资本输入,阻碍了民族资本主义的发展;战争赔款加重了人民的经济负担;中国半殖民地半封建化日益严重。(3分,任答两点即可)

原因:

清王朝统治者内部战和不定、幻想调停,而国共之间能够放下成见、精诚合作;李鸿章避战自保,以致北洋舰队全军覆没,国共之间正面战场和敌后战场相互配合,有力地打击了日本侵略者;清政府不敢发动民众的力量,共产党则积极发动群众组建抗日民族统一战线;甲午时期民族觉醒仅限于少数精英阶层,抗战时期民众的爱国热情日益高涨;甲午时期列强对中国虎视眈眈,抗战时期中国得到了国际反法西斯力量的支持。(7分,任答三点即可)

19.示例

论题:近代前期中国陷入了半殖民地半封建社会的“谷底”。

阐述:鸦片战争,中国战败,签订了《南京条约》,中国开始沦为半殖民地半封建社会;第二次鸦片战争时期,签订了《天津条约》、《北京条约》等,中国半殖民地化程度加深;甲午中日战争后,签订《马关 条约》,中国半殖民地化程度大大加深;八国联军侵华战争,签订《辛丑条约》,中国完全沦为半殖民地半封建社会。(12分)

历史试题

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共15小题,每题3分,共45分,每题只有一个正确选项。

1.如图1是五千年前辽河上游红山文化出土的玉龙,图2是同时期长江下游良渚文化出土的龙首纹玉镯,这一现象说明了( )

A.早期中华文明的多源多元 B.中华文明起源多元一体特点

C.南北文化格局的逐渐融合 D.不同文明有共同的价值取向

2.战国文献中出现了九州的地理概念,魏晋南北朝时期的史料中少数民族衣饰中的记载,及至五代夏金元,辽朝贵族墓志资料中也有关于“中央”嵌入国名的记载,这些现象反映出( )

A.政治中心逐渐向北转移 B.夷狄蛮夷逐渐消失

C.多元一体的民族格局形成 D.民族交融日益增强

3.秦朝重视法制建设,颁布了名目繁多,分类细密的法律条文。1989年出土的龙岗秦简大大丰富了我们对秦律的认识,其中有记载:“春二月,毋敢伐材木山林及雍(壅)堤水。不夏月,毋敢夜草为……百姓犬入禁苑中而不追兽及捕兽者,勿敢杀;其追兽及捕兽者,杀之。”这段材料表明秦朝时( )

A.禁止进山伐木狩猎 B.立法保护动物

C.已懂得保护生态资源 D.严禁猎杀家犬

4.“外儒内法,兼之以道”,儒、道、法三大哲学思想在中国古代政治生活中扮演了重要角色。对于它们的区别,可以用一句话总结:“人世为儒,出世为道,治世用法”。下列西汉措施中能体现道家思想的是( )

A.汉朝初期的休养生息 B.推恩令和附益之法

C.武帝时的内外朝制度 D.罢黜百家独尊儒术

5.唐代书法尚法,法度森严,筋骨强健,端庄凝重,雄秀劲媚。宋元两朝书法尚意,文人笔下跨越门类,流贯四溢……(图1)。宋元两朝书法追求个性,不拘法度的主要原因是( )

图1

A.科举制度的完善 B.商品经济的发展

C.重文轻武的政策 D.程朱理学的影响

6.崖山之战,这一年是公元1279年,是我国历史上一个划时代的年份,从此我国从一个“小中国”演变成为了一个“大中国”。对此理解最准确的一项是( )

A.那时是中国历史上疆域最辽阔的朝代 B.那时中国形成回族等众多新民族

C.那时中国农耕游牧民族和谐相处 D.那时中华民族多元一体相互交融

7.胡椒,原产地为印度,郑和下西洋后,被引种至南洋地区,并被大量贩运到中国,首次成为大众消费品,甚至还被政府用来支付官员和士兵的薪水。这一现象( )

A.使得明政府垄断了南洋的胡椒生产 B.直接冲击了明朝闭关锁国的政策

C.推动了明朝和南洋地区贸易的发展 D.给明政府带来了巨大的财政负担

8.由明中期到清代,国内贸易相当发达,海外贸易也有相当程度的发展。明前期,政府是这些贸易的主体,而到明中后期以后,自由的民间贸易迅速发展,且逐步占据了主导地

地位,明清时期( )

A.纸币交子开始出现 B.长途贸易发达

C.经济重心开始南移 D.商品经济繁荣

9.鸦片战争后,丁拱辰的《演炮图说》介绍西方的船炮技术,林则徐的《四洲志》搜集了西洋各国的情报与知识,魏源的《海国图志》介绍了世界各国的历史地理,徐继奋的《瀛寰志略》重点考察了欧美各国的国情状况。这些现象表明当时中国( )

A.天朝上国的观念被完全颠覆 B.“中体西用”思想得到实践

C.西方军事技术已经广泛输入 D.时势变化促使学者转向实学

10.1895年(光绪21年)英商恰和纱厂成立,1896年(光绪22年)英商老公茂纱厂、英商增裕面粉公司、美商鸿源纱厂、德商瑞记纱厂、日商上海纺织株式会社第一厂、日商三井制面工厂等成立……这一时期外商在中国投资建厂的主要背景是( )

A.《马关条约》的签订 B.民族资本主义经济进一步发展

C.洋务运动的开展 D.清政府放宽对民间设厂的限制

11.关于对康有为“公车上书”一事的描述,过去人们利用的基本史料是康有为的《我史》,即事件当事人的说法,后人往往信之为确论;而今也有学者依托档案史料研究认为康有为组织的18省联名上书,并不是督察院不收,而是康有为根本没有送去。由此可以得出( )

A.当事人的记录不可用于史学研究 B.运用一手史料能够复原历史真实

C.通过后人研究最终能够还原历史真相 D.占有更多原始史料更有利于探寻真相

12.曾被选为中华民国的国歌,歌词为:“卿云烂兮,漫漫兮,日月光华,旦复旦兮,时哉夫,天下非一人之天下也。”该歌词颂扬了辛亥革命( )

A.结束君主专制制度的伟大功绩 B.促进了中国民众觉醒

C.结束中国半殖民地的屈辱历史 D.建立了中华民国政权

13.“淞沪硝烟蔽晓天,全民抗日始开篇;将军奋死屠倭寇,战士捐躯铸铁拳;血染英名青史艳,兵枭贼首国门悬;尔来八十有余岁,难忘泪飞迎凯旋。”孙庆在纪念某次会战80周年写的这首诗中所指战役的意义是( )

A.是抗战以来取得的最大胜利 B.打破了日军不可战胜的神话

C.粉碎日军“三个月亡华”的狂妄计划 D.使日本的侵华战争进入到相持阶段

14.图3是20世纪50年代出版的《劳动归来》年画,作者是忻礼良。该作品( )

图3《劳动归来》

A.反映家庭联产承包责任制实施后农民的喜悦

B.继承了中国传统山水画作的基本风格

C.倡导了适应国家建设需要的社会新风

D.体现了“双百”方针提倡的创作精神

15.习近平在“中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会”上说:“中国愿启动‘中国东盟健康之盾’合作倡议:包括再向东盟国家提供1.5亿剂新冠疫苗无偿援助……帮助东盟加强基层公共卫生体系建设和人才培养。”这一提议体现出我国( )

A.外交政策具有意识形态色彩 B.外交理念彰显大国责任担当

C.积极推动经济全球化的发展 D.外交战略赢得国际广泛赞誉

二、非选择题:共55分。第16题15分,第17题15分,第18题13分,第19题12分。

16.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

秦汉统一帝国形成后,民族认同意识进一步增强。司马迁在《史记》中,以黄帝为华夏第一帝,将“五方”之民,将秦、楚、越,以及中国四边的匈奴族、南越族、东越族、西南夷等的祖先一同纳入华夏同祖共源的世系中去,成为古代中国人“同源同祖”的渊源,由此构建了由五帝三王起始的中国五千年的政治与民族、文明的历史。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

材料二

经历孝文帝融合和后来的发展,百多万鲜卑包括北方各族移民迁移到中原和洛阳,并最终融入了汉族之中,成为汉族的一部分,为汉民族注入了新鲜血液,而鲜卑民族也在一个新的民族大家庭中得到了永生。在吸收了鲜卑各族文化后,以汉族为主体的文化远远超越了南方的汉族文化,民族融合波澜壮阔,南北文化相互碰撞。

——焦兴青《北魏孝文帝改革对我国民族大融合的启示》

(1)据材料一并结合所学知识,概括司马迁在民族认同方面的贡献及时代背景。(5分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出孝文帝为推动“民族融合”的举措及影响。(7分)

(3)综合以上材料,指出影响民族交融的因素。(3分)

17.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

针对众多的边疆民族,唐王朝以各边疆民族部落的分布范围作为羁縻府、州行政区划的基础,广置羁縻府和州、县,并以边疆民族的首领为都督、刺史,管理府州的具体事务。此外,唐王朝还在边疆广设军镇,军镇兵力多者数万,少者数千,并可随时调派边疆民族军队作为补充。唐王朝对边疆民族采取的和亲政策次数之多、持续时间之长也是历代王朝所无法比拟的,对于因战乱和自然灾害而内徙和入唐求学的少数民族同胞,唐王朝也妥善安置,并将众多汉文经典书籍颁赐周边民族。

材料二

在中央,元朝以中书省为最高行政机构,在地方则广设行省,岭北、辽阳、云南等边疆行省,既负责边疆行政事务,也负责少数民族的管理。此外,元朝还建立了“朝令夕至,声闻毕达”的驿站制度,将边疆地区和中原紧密地联系在一起。根据吐蕃宗教盛行的特点,元朝对吐蕃采取了政教合一的政策,并设置宣政院实现对吐蕃的直接管理。为了加强对北疆的管理,元朝在这里部署了大量的军队和移民,在戍守的同时进行屯田。

——以上材料均摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝边疆政策的特点。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析元朝边疆政策的历史意义。(8分)

),未经允许,谢绝转

18.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一

常言道:“物极必反”。一些重大的灾难往往成为时局转换的契机。甲午中日战争在某种程度上成为中华民族觉醒和团结奋斗,振兴中华的新起点。甲午战败,中华民族岌岌可危,正是这种亡国灭种的厄势,引起了社会思潮的急剧变化。

——摘编自鲁恒红《浅析甲午中日战争》

材料二

抗战时期,共产党和国民党虽然阶级利益不同,但在亡国的危机下,求同存异,合作抗日。国民党在正面战场粉碎了日军速战速决的计划,而共产党则广泛发动人民群众参与抗战,积极开辟敌后战场,在中后期逐渐成为中流砥柱。两者之间相互配合,互相牵制敌人,亡国灭种的危机感也促使中华民族每一个爱国人士团结一致,共赴国难,民族觉醒程度空前提高。1942年,美、英、苏、中等26国签署了《联合国家宣言》,国际反法西斯统一战线正式成立,为抗战的胜利提供了保障。

——摘编自黄晓新 肖雄《从甲午战败到抗战胜利的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出甲午战争对中国的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,总结甲午战败而抗战胜利的原因。(7分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

从鸦片战争中清政府失败时候起,中国社会便逐渐陷入了半殖民地半封建社会的深渊。这便是近代中国社会的“沉沦”。这是半个世纪前历史学家对中国近代史的一种解说。20世纪80年代,有学者发表论文,提出近代中国不仅有“沉沧”,还有“上升”。……这种“沉沦”和“上升”是同时并存的。这是历史学家对近代中国历史的又一种解说。

——摘编自张海鹏《中国近代历史是“沉沦”还是“上升”?》

围绕材料,结合中国近代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,史论结合,表达清晰。)(12分)

屯昌中学2021-2022学年高一下学期期中考试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

题目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D C A B D C D D A

题目 11 12 13 14 15

答案 D A C C B

二、非选择题:本大题包括4题,共55分。

16.(1)贡献:构建起“同源同祖”的思想观念;(2分)

时代背景:国家统一;中央集权加强;大一统思想(3分)

(2)举措:迁都洛阳、穿汉服、讲汉话、改籍贯、改汉姓、通汉婚。(3分,任答三点3分)

影响:适应了北方民族交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和民族繁荣;为以后北方统一南方以及隋唐的出现打下了基础。(4分)

(3)因素:国家政策(统治者推动),民族交流,思想观念变革。(3分,任答三点得3分)

17.(1)特点:因俗而治,因地制宜;边疆防御体系相对完善;以怀柔、招抚为主;文化政策相对开明。(7分,任答三点即可)

(2)历史意义:行省制度开创了我国省制的开端;实现了对西藏的直接管辖,为我国版图的奠定作出巨大贡献;实现了对历代王朝羁縻区域的有效行政管理,有利于国家疆域的稳定;在边疆实行发军戍边和和移民实边政策,促进了民族间的交融和中华民族的进一步形成。(8分,任答三点即可)

18.(1)积极影响:推动了维新变法等爱国救亡运动的兴起;使国人对西方的学习由“器物”转向“制度”,进一步解放了思想;冲击了自然经济,推动了民族资本主义的发展。(3分,任答两点即可)

消极影响:使列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益严重;列强的经济侵略由商品倾销转为资本输入,阻碍了民族资本主义的发展;战争赔款加重了人民的经济负担;中国半殖民地半封建化日益严重。(3分,任答两点即可)

原因:

清王朝统治者内部战和不定、幻想调停,而国共之间能够放下成见、精诚合作;李鸿章避战自保,以致北洋舰队全军覆没,国共之间正面战场和敌后战场相互配合,有力地打击了日本侵略者;清政府不敢发动民众的力量,共产党则积极发动群众组建抗日民族统一战线;甲午时期民族觉醒仅限于少数精英阶层,抗战时期民众的爱国热情日益高涨;甲午时期列强对中国虎视眈眈,抗战时期中国得到了国际反法西斯力量的支持。(7分,任答三点即可)

19.示例

论题:近代前期中国陷入了半殖民地半封建社会的“谷底”。

阐述:鸦片战争,中国战败,签订了《南京条约》,中国开始沦为半殖民地半封建社会;第二次鸦片战争时期,签订了《天津条约》、《北京条约》等,中国半殖民地化程度加深;甲午中日战争后,签订《马关 条约》,中国半殖民地化程度大大加深;八国联军侵华战争,签订《辛丑条约》,中国完全沦为半殖民地半封建社会。(12分)

同课章节目录