人教版九年级化学下册第九单元溶液必考点解析试题(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版九年级化学下册第九单元溶液必考点解析试题(word版含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 279.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-07 16:36:01 | ||

图片预览

文档简介

人教版九年级化学下册第九单元溶液必考点解析

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

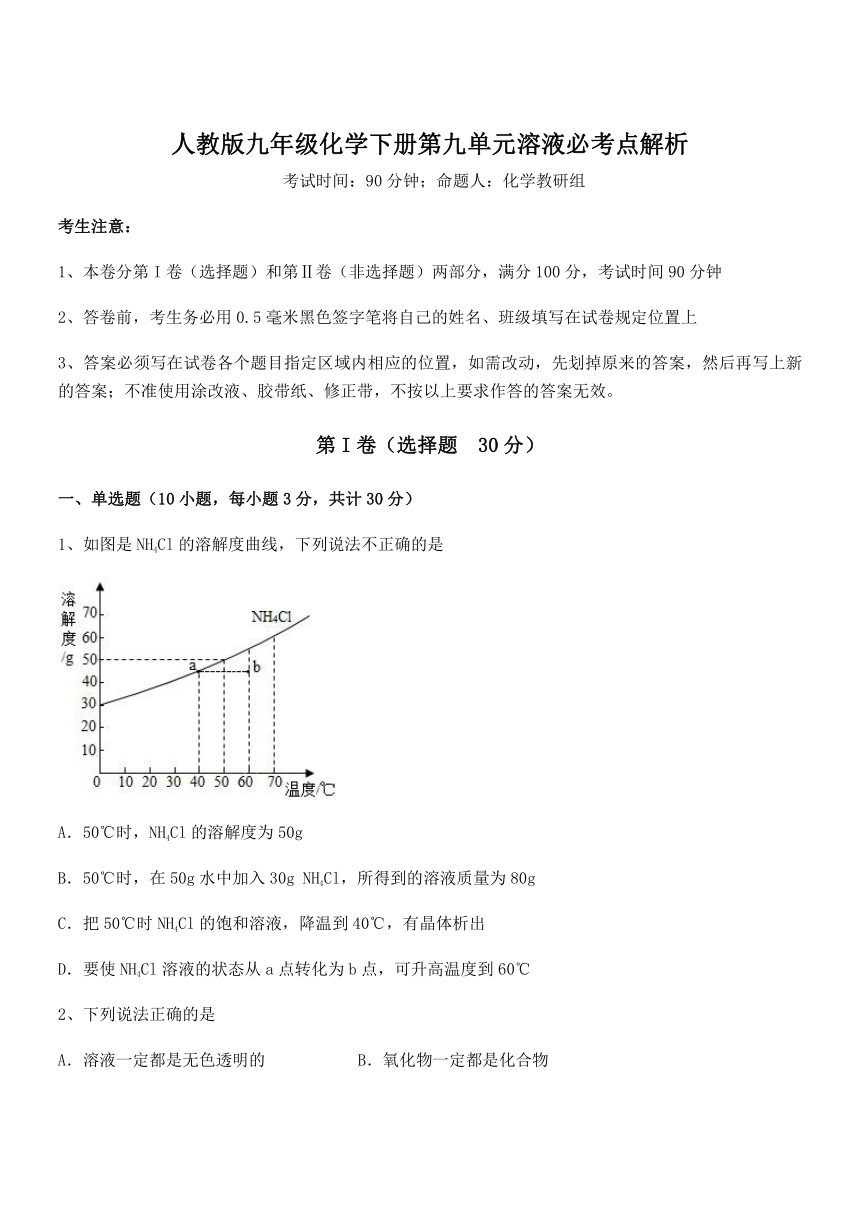

1、如图是NH4Cl的溶解度曲线,下列说法不正确的是

A.50℃时,NH4Cl的溶解度为50g

B.50℃时,在50g水中加入30g NH4Cl,所得到的溶液质量为80g

C.把50℃时NH4Cl的饱和溶液,降温到40℃,有晶体析出

D.要使NH4Cl溶液的状态从a点转化为b点,可升高温度到60℃

2、下列说法正确的是

A.溶液一定都是无色透明的 B.氧化物一定都是化合物

C.物质燃烧一定都需要氧气 D.混合物一定含多种元素

3、类推是化学学习中常用的思维方法。类推结果正确的是

A.溶液一定是均一稳定的,则均一稳定的液体一定是溶液

B.单质只含一种元素,则只含一种元素的纯净物一定是单质

C.化合物中元素都显化合价,则同种元素在一种化合物中化合价一定相同

D.燃烧一定都伴随发光发热,则有发光发热现象的一定是燃烧

4、下列实验方案不能达到实验目的的是

选项 实验目的 实验方案

A 除去水中的异味和色素 用活性炭吸附

B 鉴别硬水和软水 取样,分别加入肥皂水,振荡

C 除去粗盐中的难溶性杂质 溶解,蒸发,结晶

D 探究分子之间有空隙 将水、酒精各50mL倒入100mL量筒中

A.A B.B C.C D.D

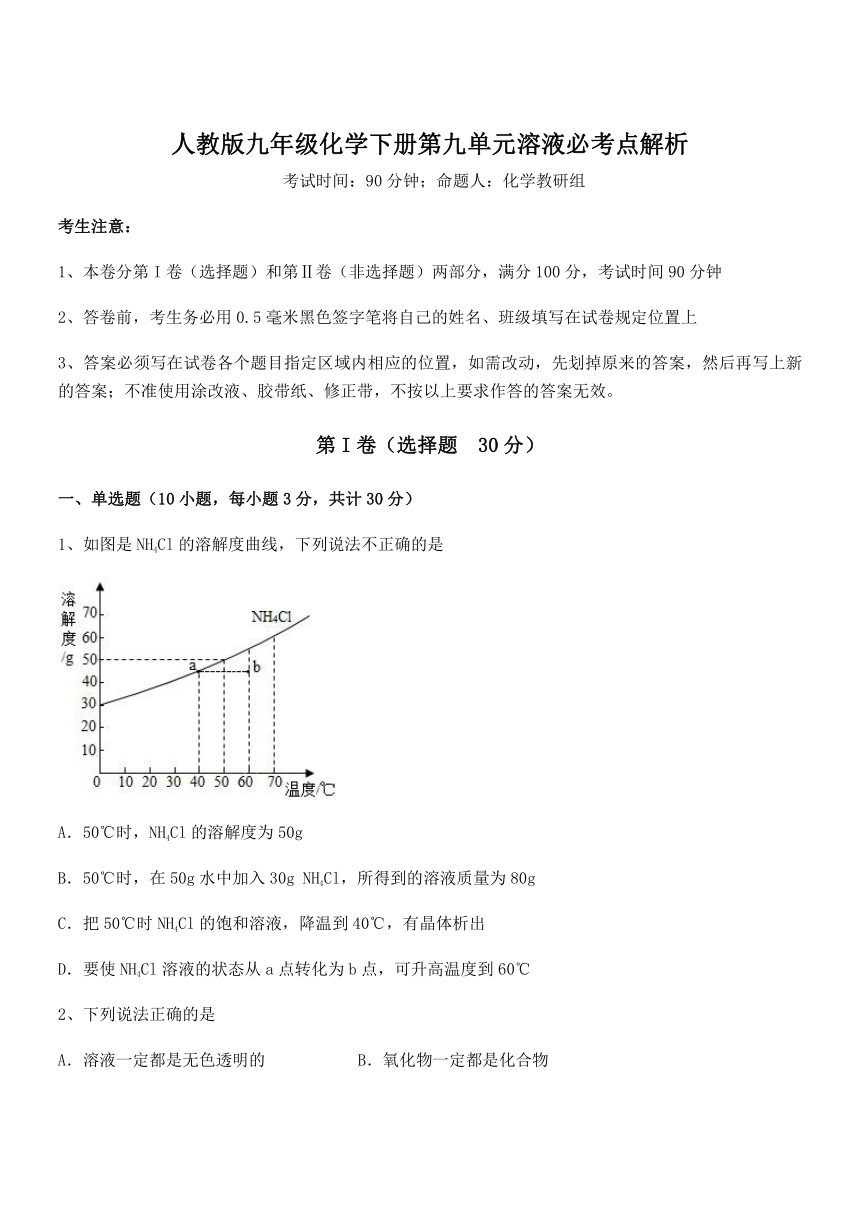

5、a、b、c三种固体物质的溶解度曲线如图所示。下列说法正确的是

A.t1℃时,a物质的溶解度是30g

B.t2℃时,b的饱和溶液中溶质的质量分数为50%

C.t3℃时,各取15ga、b、c三种物质分别加入到50g水中充分溶解,能得到饱和溶液的是c

D.t3℃时:a、b、c三种物质的饱和溶液均降温到t1℃,三种物质溶质质量分数大小关系为b>c>a

6、下列说法中,错误的是

A.将食盐溶于水后,溶质以分子形式存在 B.洗涤剂可乳化餐具上的油污

C.物质在溶解的过程中,有的放热、有的吸热 D.汽油可溶解衣服上的油渍

7、配制溶液用的仪器是

A.烧杯 B.酒精灯 C.铁架台 D.蒸发皿

8、溶液结晶过程中,下列判断正确的是

A.温度一定降低

B.浓度一定减小

C.溶质一定减少

D.溶剂一定减少

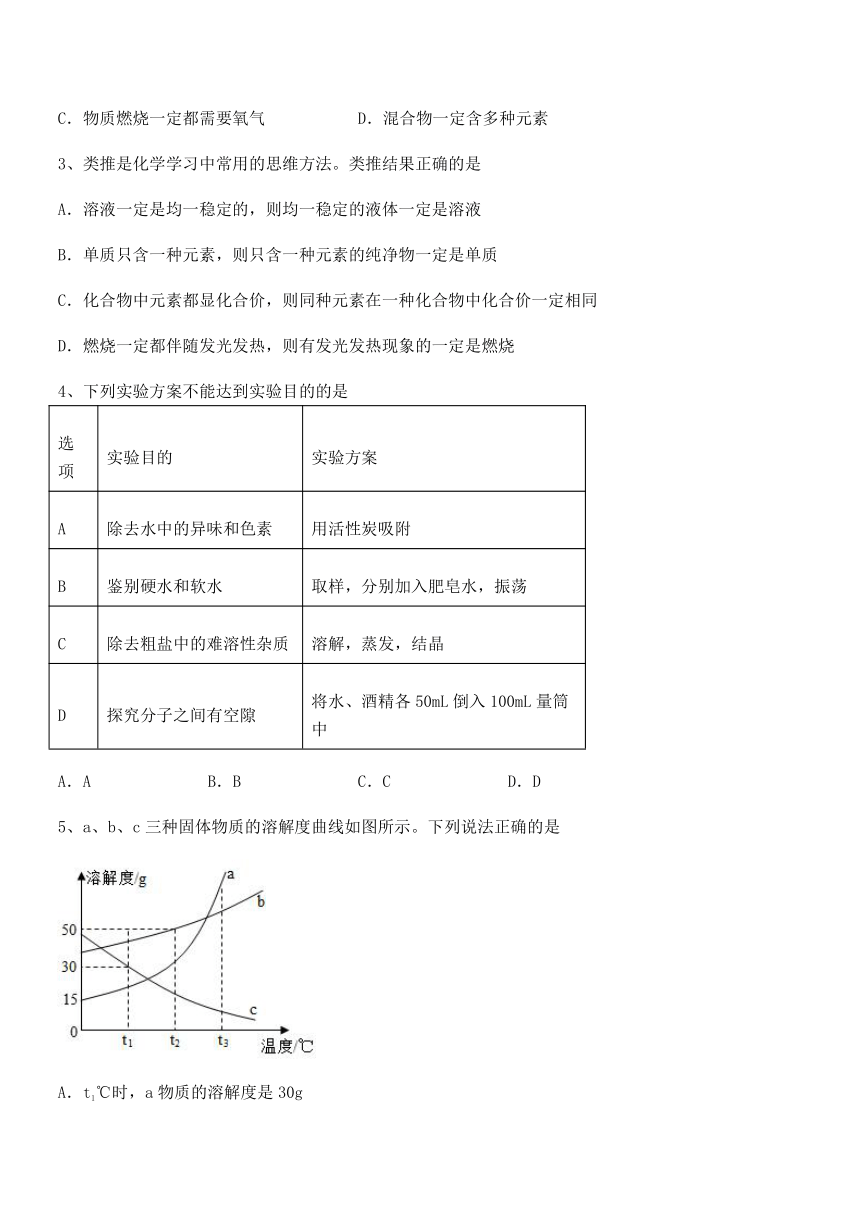

9、如图是甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线,下列叙述正确的是

A.t1℃时,甲、乙、丙三种物质的溶解度大小顺序为:甲>乙>丙

B.t2℃时,甲、丙溶液的溶质质量分数相同

C.分别将三种物质的饱和溶液从t3℃降温至t2℃时,溶液仍然是饱和溶液

D.采取向溶液中加入适量甲物质的方法,可将组成在N点的甲溶液转变为M点的甲溶液

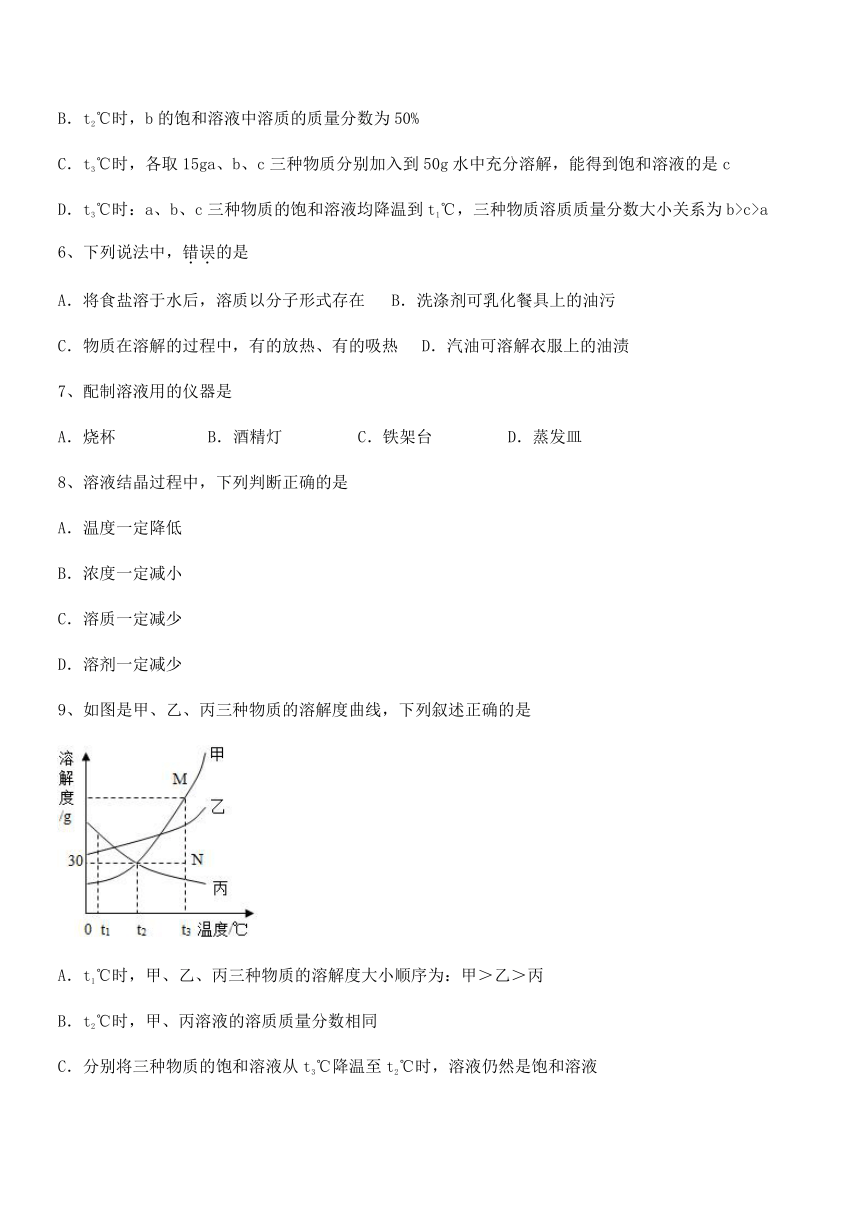

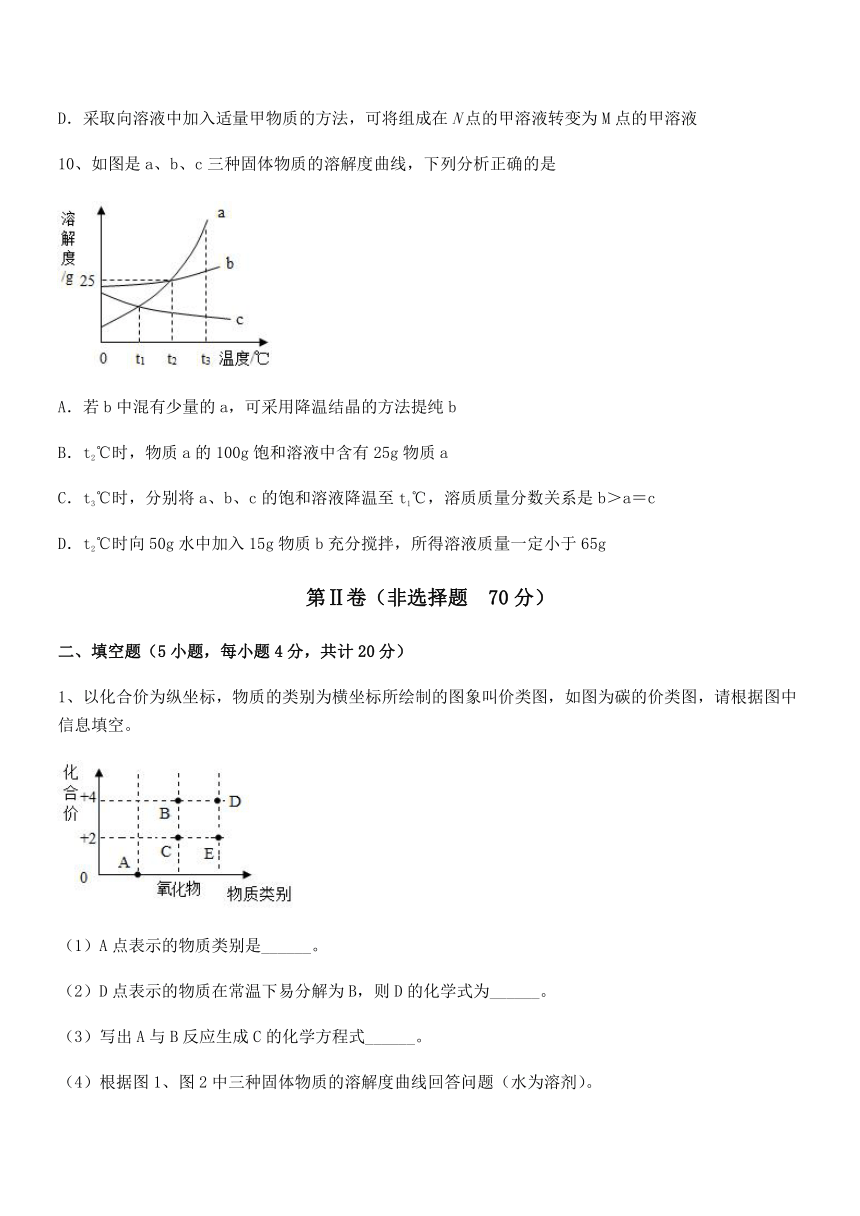

10、如图是a、b、c三种固体物质的溶解度曲线,下列分析正确的是

A.若b中混有少量的a,可采用降温结晶的方法提纯b

B.t2℃时,物质a的100g饱和溶液中含有25g物质a

C.t3℃时,分别将a、b、c的饱和溶液降温至t1℃,溶质质量分数关系是b>a=c

D.t2℃时向50g水中加入15g物质b充分搅拌,所得溶液质量一定小于65g

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

1、以化合价为纵坐标,物质的类别为横坐标所绘制的图象叫价类图,如图为碳的价类图,请根据图中信息填空。

(1)A点表示的物质类别是______。

(2)D点表示的物质在常温下易分解为B,则D的化学式为______。

(3)写出A与B反应生成C的化学方程式______。

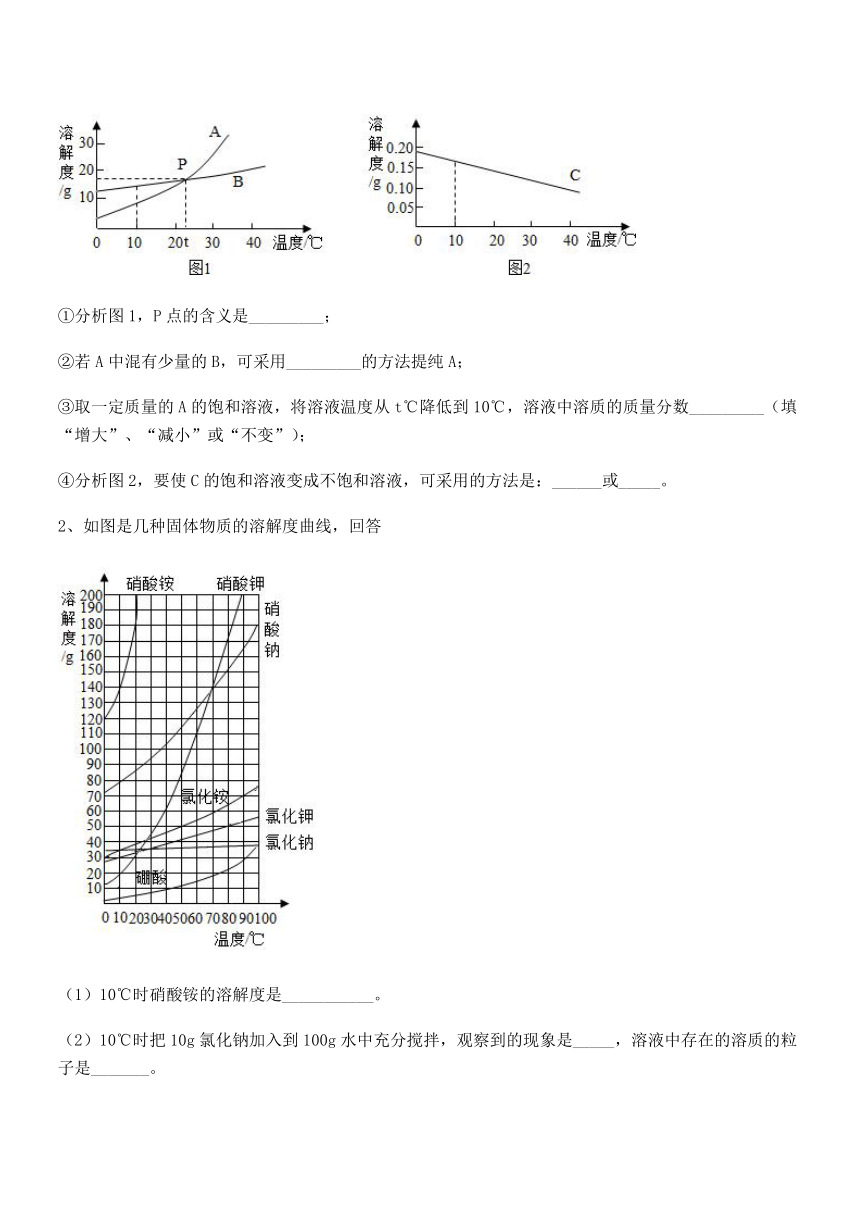

(4)根据图1、图2中三种固体物质的溶解度曲线回答问题(水为溶剂)。

①分析图1,P点的含义是_________;

②若A中混有少量的B,可采用_________的方法提纯A;

③取一定质量的A的饱和溶液,将溶液温度从t℃降低到10℃,溶液中溶质的质量分数_________(填“增大”、“减小”或“不变”);

④分析图2,要使C的饱和溶液变成不饱和溶液,可采用的方法是:______或_____。

2、如图是几种固体物质的溶解度曲线,回答

(1)10℃时硝酸铵的溶解度是___________。

(2)10℃时把10g氯化钠加入到100g水中充分搅拌,观察到的现象是_____,溶液中存在的溶质的粒子是_______。

(3)约______℃时硝酸钠和硝酸钾的溶解度相等。

(4)70℃ 50g水中最多溶解氯化铵的质量是______。

(5)80℃时150g硝酸钾放入100g水中,充分搅拌,所得溶液中溶质的质量是______,溶质的质量分数是________。小红用此溶液通过降温结晶得到硝酸钾晶体,得到60g硝酸钾晶体需要把溶液温度降至__________℃。

3、根据所学知识回答:

(1)小明绘制的三种固体物质的溶解度曲线如图所示。

①在t2℃时,甲物质的溶解度为______。

②t2℃时甲、乙、丙三种物质的溶解度大小关系是______。

③要使乙物质析出晶体,可采取______的方法。

④将90克甲物质的饱和溶液从t3℃降温到t2℃,析出甲物质的质量为______克。

(2)目前市场上销售的汽水饮料大多数是碳酸饮料,其中溶有二氧化碳气体。打开汽水瓶瓶盖时,汽水会自动喷出来,喝了汽水后,常常会打嗝。说明气体的溶解度与______和______有关。

4、阅读下列溶解度曲线,并回答有关问题:

(1)10℃时,硝酸钠的溶解度为______。“氢氧化钙的溶解的曲线”未呈现在“a 图”中的原因是______。

(2)20℃时,11g 硝酸钾投入到 10g 水中,形成的是______(选填“饱和”或“不饱和”)溶液,随着温度的升高,硝酸钾不断溶解,当温度升高到______℃以上时,固体全部溶解。

(3)气体溶解度变化规律是______,若将 CO2通入海水中吸收,应通入______(选填“深”或“浅”)海中。

(4)实验室回收的硝酸钾溶液,若要得到硝酸钾固体,操作的方法是______。

5、根据所给氯化钠和碳酸钠的溶解度及溶解度曲线的信息,回答下列问题。

温度/°C 0 10 20 30 40

溶解度 氯化钠/g 35.7 35.8 36 36.3 36.6

碳酸钠/g 6 10 18 36.5 50

(1)如图中表示Na2CO3溶解度曲线的是___________(填“A”或“B”),10℃时将3.5 g NaCl加入10g水中充分溶解,得到的是___________(填“饱和”或“不饱和”)溶液。

(2)m点表示的意义是___________。

(3)t2℃时将40g固体A加入50g水中,充分搅拌后,所得溶液的溶质质量分数为___________(结果精确到0.1%)。

(4)若Na2CO3中混有少量的NaCl,提纯Na2CO3应采取的方法是___________(填“降温结晶”或“蒸发结晶”)。

三、计算题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、请你仔细分析如图所示的实验过程和提供的数据,计算反应后所得溶液中溶质的质量分数是____?

2、为测定实验室中某过氧化氢溶液的溶质质量分数,小明取34.0g过氧化氢溶液放入烧杯中,然后进行如图所示的实验。请计算:

(1)过氧化氢中氢元素与氧元素的质量比___________;反应后产生气体的质量为___________g。

(2)此过氧化氢溶液中溶质的质量分数。(写出计算过程)

3、实验室常用锌与稀硫酸反应来制取氢气,反应原理为Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑。某同学取锌粒13g,加入200g稀硫酸中,恰好完全反应,气体全部逸出,反应后溶液的质量为212.6g。试计算所用稀硫酸中溶质的质量分数。

4、某化工厂排放的废水中含有碳酸钾和氯化钾,十五中化学兴趣小组为探究废水中碳酸钾的含量,提取50g废水样品于容器中,逐滴加入9.8%的稀硫酸,反应过程中产生二氧化碳的质量与加入稀硫酸的质量如图。请计算:

(提示:碳酸钾与硫酸反应的化学方程式为,氯化钾不与酸反应)

(1)生成二氧化碳的质量为_________g。

(2)该废水中碳酸钾的质量分数为多少?(写出计算过程)

(3)反应后生成硫酸钾的质量为多少?

5、某化学兴趣小组为了测定当地的石灰石(主要成分是CaCO3)的质量分数,他们做了如下实验:取24克样品放入烧杯中,向其中逐渐加入100克一定质量分数的稀盐酸(杂质不溶于水也不与酸反应),所用盐酸的质量分数与剩余固体的质量关系如图所示,请根据图中的数据进行计算:

(1)石灰石样品中CaCO3的质量为_____克。。

(2)求所得溶液的溶质质量分数_____。(请根据化学方程式写出完整的计算步骤,结果保留一位小数)

四、实验探究(5小题,每小题5分,共计25分)

1、对比归纳是学习化学的重要方法。请你根据下列实验装置完成有关问题

(1)图1是探究燃烧的条件。由“①处的白磷不燃烧、②处的白磷燃烧”的现象,说明可燃物燃烧需满足的条件是_______________________。

(2)图2是探究铁生锈的条件。一周后试管A中铁钉生锈,试管B、C中铁钉无明显变化。对比试管______(选填字母序号,下同)中的实验现象,说明铁生锈一定要有水参加;对比试管__________中的现象,说明铁生锈必需水和氧气同时参加。

(3)图3是探究影响物质溶解性的因素。对比A试管和B试管,发现B试管中固体可溶, A试管中固体几乎不溶。该对比实验说明了影响物质溶解性的因素是__________________。某同学又补充了C试管所示实验,他想探究的影响因素是__________________。

(4)图4探究常温下镁与铁的金属活动性。分别向盛有等质量镁条与铁粉的两只试管中同时加入等质量等质量分数的稀盐酸,观察试管中金属表面产生气泡的快慢。请你指出其中的不合理之处:______________。

2、物质的溶解—溶液

溶液是一种重要的混合物,在生产生活中有广泛的应用。

(1)如图为KNO3、NaNO2(亚硝酸钠)、NaCl三种物质的溶解度曲线,请根据曲线回答下列问题:

①通过比较溶解度曲线,发现KNO3和NaNO2在溶解度方面的两个共同点是______、______。

②溶质质量分数为25%的氯化钠溶液中溶质、溶剂的质量比是(最简比)______。

③如果KNO3中混有少量的NaCl,提纯KNO3可以采取______方法。

④NaNO2有毒,有咸味,外观和NaC1相似,常会出现误食中毒的事件。区分这两种物质可以采取的方法是______。

(2)新型冠状肺炎防疫期间,人们使用各种消毒剂进行消毒,消毒剂种类很多,其中常用的是84消毒液和医用酒精,它们都是溶液。

①84消毒液是以次氯酸钠(NaC1O)为主要成分的消毒液,有效氯含量为5.5%-6.5%,适用于一般物体表面、医院污染物品的消毒。NaC1O中氯元素的化合价为______。将500g6%的84消毒液稀释成0.5%用于环境消毒,需要加水______g。次氯酸钠(NaC1O)能在空气中的二氧化碳反应,生成次氯酸(HC1O)和一种热稳定性较强的盐,化学方程式是______,次氯酸具有极强的氧化性,起到消毒作用。

②医用酒精是75%的酒精溶液,由淀粉类植物发酵蒸馏制成。下列对医用酒精的认识和使用正确的是(填序号)______。

A75%的酒精溶液中,水是溶质,酒精是溶剂

B防疫期间,医用酒精是紧缺货,家中大量囤积医用酒精备用

C盛放医用酒精的容器必须有可靠的密封,每次取用后,立即将容器上盖封闭

D要避光存放在阴凉通风处,不要放在窗台、空调口、烟灰缸等热源环境周围

E喷洒过程中和喷洒后的1小时内,喷洒场所严禁吸烟、生火

F在室内使用酒精时,需要保证良好的通风

G适当饮用医用酒精,进行体内消毒

3、仔细阅读下面的探究实验信息,回答相关问题。

Ⅰ.(实验目的)探究溶解过程中,溶液温度的变化情况。

Ⅱ.(查阅资料)

(1)物质溶解于水的过程包括吸收热量(Q吸)的扩散过程和放出热量(Q放)的水合过程。

(2)通常状况下,水的凝固点为0℃、沸点为100℃。

Ⅲ.(提出猜想)物质溶解过程中,溶液的温度可能升高或降低或不变。

Ⅳ.(实验探究)某探究小组的同学设计了如图所示的两种实验方案。图2所示的实验方案中,每次加入物质b之前,均使用温度计控制热水温度,使之保持在99.5℃。

Ⅴ.(实验结论)

(1)图1所示实验中,发现玻璃片与烧杯底部之间的水结冰,说明溶液温度_____(填“升高”或“降低”或“不变”)。

(2)图2所示实验中,若加入物质b后,热水会突然沸腾,说明溶液温度_____(填“升高”或“降低”或“不变”)。

Ⅵ.(拓展实验)按照图3所示进行实验。若物质c为NaOH,则U型管内的左边液面将_____(填“高于”或“低于”或“等于”)右边液面。

Ⅶ.(反思交流)

(1)该小组的同学进一步就物质溶解过程中溶液温度变化的原因展开了讨论,分析得出:若Q吸_____Q放(填“>”或“<”或“=”,下同),则溶液温度升高;若Q吸与Q放的大小关系刚好与前者相反,则溶液温度降低;若Q吸_____Q放,则溶液温度不变。

(2)在图2所示实验中,小张同学对实验现象很感兴趣,他继续向热水中加入相同质量的物质b,又看到沸腾现象,至烧杯中出现固体物质后,再继续加入相同质量的物质b,就看不到沸腾现象。请解释不再产生沸腾现象的原因_____。

4、某校同学们开展金属化学性质的实验探究活动。

(1)某同学设计不同实验方案,验证铁和铜两种金属活动性

实验步骤 实验现象 实验结论

①分别取等量的铁片和铜片于两试管中,加入等量的稀硫酸 ________ 铁比铜活动性强

②________ ________

(2)某小组做镁与稀硫酸反应实验时,发现该反应很剧烈,还观察到试管内产生“白雾”,即对“白雾”进行如下探究:反应过程中,“白雾” 产生的原因是________________________。写出镁与稀硫酸反应的化学方程式____________________。用燃着的木条放在试管口,可听到爆鸣声,但试管没有爆炸的原因是____________________。

[提出问题]实验过程中,大家只听见氢气燃烧的爆鸣声而没有看见火焰,小组讨论如何实现氢气持续地燃烧并看见淡蓝色火焰呢

[查阅资料]水蒸的存在,对氢气燃烧火焰的传播有很明显的阻滞作用,即水蒸气浓度越高,火焰传播的速度越慢。

[设计实验]经老师指导,同学们将实验进行了改进,如图所示。

[实验操作]取0.3 g镁条放入装有5.0 g稀硫酸的试管中,将试管放入盛有冷水的锥形瓶中,反应开始后,用燃着的木条点燃试管口的氢气,观察到氢气持续燃烧,火焰呈现淡蓝色。

[解释与反思]①锥形瓶中冷水的作用是__________。

②在实验冷却恢复室温的过程中,同学们还发现镁条消失一段时间后试管内部产生了白色晶体。对此“意外”的现象,你的解释是________。请计算此时溶液中溶质的质量分数为________(列出计算式即可)。(室温下硫酸镁的溶解度为33.5 g)

5、贝贝、欢欢、妮妮三位同学发现溶液的世界并不缺乏色彩。他们观察到硫酸铜溶液是____色的,高锰酸钾溶液是_____色的,氯化钠溶液是_____色的。为什么溶液会呈现不同的颜色呢?贝贝、欢欢、妮妮他们猜测与溶液中的粒子有关,于是他们对硫酸铜溶液颜色与什么粒子有关进行了猜想和探究。

(1)贝贝认为与水分子有关,欢欢立即否定了贝贝的意见,因为水是______;

(2)他们又设计了下面的实验,请回答有关问题:

实验操作 现象

a.观察硝酸钾溶液 硝酸钾溶液呈无色

b.观察稀硫酸 稀硫酸呈无色

c.在硫酸铜溶液中加入足量的锌粒 溶液由______色变成______色

①他们得出的结论是_________。

②上面的三个实验中与猜想无关,完全不必做的是_____(填序号)。

-参考答案-

一、单选题

1、B

【详解】

A、通过分析溶解度曲线可知,50℃时,NH4Cl的溶解度为50g,故选项正确;

B、50℃时,氯化铵的溶解度是50g,所以在50g水中加入30g NH4Cl,只能溶解25g的晶体,所得到的溶液质量为75g,故选项错误;

C、氯化铵的溶解度随温度的降低而减小,所以把50℃时NH4Cl的饱和溶液,降温到40℃,有晶体析出,故选项正确;

D、通过分析溶解度曲线可知,要使NH4Cl溶液的状态从a点转化为b点,可升高温度到60℃,故选项正确。

故选B

【点睛】

2、B

【详解】

A、硫酸铜溶液是蓝色的,不是无色的,故A选项错误;

B、氧化物是由两种元素组成且含有氧元素的化合物,所以氧化物一定是化合物,故B选项正确;

C、钠在氯气中能燃烧,这一燃烧过程不需要氧气,故C选项错误;

D、同一种元素可以组成不同种单质,如氧元素可以组成氧气和臭氧两种物质,这两种物质混合在一起是混合物,但只含有一种元素,故D选项错误;

故选B。

3、B

【详解】

A、溶液一定是均一稳定的,但均一稳定的液体不一定是溶液,例如蒸馏水是纯净物,不属于溶液,选项A错误;

B、单质只含一种元素,只含一种元素的纯净物一定是单质,选项B正确;

C、化合物中元素都显化合价,但同种元素在一种化合物中化合价不一定相同,例如硝酸铵中前边和后边的氮元素的化合价不同,分别为:-3价,+5价,选项C错误;

D、燃烧一定都伴随发光发热,但有发光发热现象的不一定是燃烧,例如通电的灯泡发光发热,选项D错误

故选:B。

4、C

【详解】

A、活性炭具有吸附性,可以除去水中的色素和异味,故实验方案能达到实验目的;

B、可用肥皂水区分硬水和软水,遇肥皂水产生的泡沫少的是硬水,遇肥皂水产生的泡沫多的是软水,故实验方案能达到实验目的;

C、粗盐的主要成分是氯化钠,易溶于水,杂质多是漂浮的杂物,除去粗盐中的难溶性杂质应该是溶解,过滤,蒸发,结晶,故实验方案不能达到实验目的;

D、50mL水和50mL酒精充分混合后,总体积小于100mL,说明水分子和解决分子的微粒之间有间隔,故实验方案能达到实验目的。

故选:C。

5、C

【详解】

A、从图可知,t1℃时,a物质的溶解度小于30g,错误。

B、t2℃时,b的溶解度为50g,则其饱和溶液的溶质质量分数为。错误。

C、t3℃时,ab的溶解度大于50g,c的溶解度小于15g。则50g水中能溶解ab的质量大于25g,溶解c的质量小于7.5g。所以各取15ga、b、c三种物质分别加入到50g水中充分溶解,能得到饱和溶液的是c。正确。

D、ab的溶解度随温度的升高而升高,降低温度,有溶质析出,溶液仍为饱和溶液。c的溶解度随温度的升高而降低,降低温度,溶解度增加,溶液的溶质质量分数不变。因t1℃时溶解度b>t1℃时溶解度a>t3℃时溶解度c,所以三种物质溶质质量分数大小关系为b>a>c。错误。

故选C。

6、A

【详解】

A、氯化钠是由钠离子和氯离子构成的,所以将食盐溶于水后,溶质以离子形式存在,故选项说法不正确;

B、洗涤剂能去油污,利用洗涤剂的乳化作用,能将大的油滴分散成细小的油滴随水冲走,故选项说法正确;

C、物质在溶解的过程中,有的放热,如氢氧化钠溶于水放热,有的吸热,如硝酸铵溶于水吸热,故选项说法正确;

D、汽油能溶解油污,所以汽油可溶解衣服上的油渍,故选项说法正确。

故选A。

7、A

【详解】

酒精灯是用来加热药品的,铁架台是用来固定仪器的,蒸发皿是用来蒸发溶液的,配制溶液时需要使用烧杯作容器,故选A。

8、C

【详解】

A、溶液结晶的过程温度不一定降低,如氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小,将氢氧化钙的饱和溶液升高温度可以结晶出固体,故A错误;

B、溶液结晶的过程浓度不一定减小,如恒温蒸发某物质的饱和溶液,浓度不变,故B错误;

C、溶液结晶的过程一定有固体析出。溶质一定减少,故C正确;

D、溶液结晶的过程中溶剂不一定减少,如冷却热饱和硝酸钾溶液析出硝酸钾晶体,溶剂质量不变,故D错误。

故选C。

9、D

【详解】

A、溶解度曲线上的点对应纵坐标的数值越大,溶解度越大,因此t1℃时,甲、乙、丙三种物质的溶解度大小顺序为:丙>乙>甲,选项A错误;

B、虽然t2℃时甲、丙的溶解度相等,但甲、丙溶液不一定是饱和溶液,因此t2℃时,甲、丙溶液的溶质质量分数不一定相同,选项B错误;

C、三种物质中,只有丙的溶解度随温度的降低而升高,降低温度后,丙溶液的饱和溶液变为不饱和溶液,选项C错误;

D、N、M点对应的温度相同,N点为该温度时甲的不饱和溶液,M点为该温度时甲的饱和溶液,增加溶质可以将不饱和溶液变为饱和溶液,即可将组成在N点的甲溶液转变为M点的甲溶液,选项D正确。

故选D。

【点睛】

10、D

【详解】

A:a的溶解度受温度变化影响很大;b的溶解度受温度变化影响不大。若b中混有少量的a,可采用蒸发结晶的方法提纯b。A错。

B:t2℃时,物质a的125g饱和溶液中含有25g物质a。B错。

C:t3℃时,分别将a、b、c的饱和溶液降温至t1℃,a、b仍然是饱和溶液,c变为不饱和溶液,但c的溶质质量分数不变。所以溶质质量分数关系是b>a﹥c。C错。

D:t2℃时b的溶解度是25g,50g水最多溶解物质b12.5g,所得溶液质量最多为62.5g。小于65g。正确。

综上所述:选择D。

二、填空题

1、

(1)单质

(2)H2CO3

(3)

(4) t℃时A、B的溶解度相等 冷却热饱和溶液(或降温结晶) 减小 加水 降温

【分析】

(1)

由图示可知,A点表示碳元素的化合价为0 ,所以是一种单质。故填:单质

(2)

B、D两点所表示的物质中,碳元素的化合价+4价,B是一种碳的氧化物,推知B物质为二氧化碳,D点表示的物质在常温下易分解为二氧化碳,则D表示的物质是碳酸。故填:

(3)

C点表示物质是氧化物且碳元素的化合价为﹢2价,则C物质为CO,故A与B反应生成C的化学方程式应为碳和二氧化碳在高温条件下生成一氧化碳的反应。故填:

(4)

分析图1,P点的含义是t℃时,A、B两物质的溶解度相等。故填:t℃时A、B的溶解度相等

A物质的溶解度受温度影响较大,B物质的溶解度受温度影响较小,若A中混有少量的B,可采用冷却热饱和溶液(或降温结晶)的方法提纯A。故填:冷却热饱和溶液(或降温结晶)

取一定质量的A的饱和溶液,将溶液温度从t℃降低到10℃,仍然是饱和溶液,溶解度减小,溶液中溶质的质量分数减小。故填:减小

分析图2,C物质的溶解度随温度的升高而减小,即随温度的降低而增大,要使C的饱和溶液变成不饱和溶液可采用降低温度或增加溶剂的方法,题目中强调溶剂为水。故填:加水 降温 (或降温 加水)

【点睛】

明晰溶解度图像和化合价的意义,与实践相结合,即可找到题目的切入点。

2、

(1)140g

(2) 固体消失(或全部溶解) Na+、 Cl-

(3)68

(4)30g

(5) 150g 60% 50

【分析】

(1)

由固体物质的溶解度曲线可知:10℃时,硝酸铵的溶解度是140g,故填:140g。

(2)

10℃时氯化钠的溶解度约为35g,即100g水中最多能溶解35g氯化钠固体,所以把10g氯化钠加入到100g水中充分搅拌,观察到的现象是固体消失,氯化钠溶液中存在的溶质的粒子是Na+、 Cl-,故填:固体消失(或全部溶解);Na+、 Cl-。

(3)

曲线的交点,表示某温度下的溶解度相等,由硝酸钠和硝酸钾固体物质的溶解度曲线可知:约68℃时,硝酸钠和硝酸钾的溶解度相等,故填:68。

(4)

由固体物质的溶解度曲线可知:70℃时,氯化铵的溶解度为60g,即 100g水中最多能溶解60g氯化铵固体,所以50g水中最多溶解氯化铵的质量是30g,故填:30g.

(5)

由固体物质的溶解度曲线可知:80℃时,硝酸钾的溶解度为170g,所以150g硝酸钾放入100g水中,充分搅拌,能完全溶解,所得溶液中溶质的质量是150g,溶质的质量分数是;用此溶液通过降温结晶得到硝酸钾晶体,得到60g硝酸钾晶体需要把溶液温度应降至50℃,因为50℃时,硝酸钾的溶解度为90g,可析出晶体质量为150g-90g=60g,故填:150g;60%;50。

3、

(1) 40g 甲=乙>丙 蒸发结晶 10

(2) 压强 温度

【解析】

(1)

①由图可知,在t2℃时,甲物质的溶解度为40g,故填40g。

②由图可知,t2℃时,甲、乙的溶解度曲线相交,表明此时甲、乙的溶解度相同,即甲=乙,t2℃时,丙的溶解度曲线比甲、乙的溶解度缺少都低,表明t2℃时,丙的溶解度小于甲、乙的溶解度,所以t2℃时,甲、乙、丙三种物质的溶解度大小关系是甲=乙>丙,故填甲=乙>丙。

③由图可知,乙的溶解度随温度升高而增大,但受温度影响较小,则要使乙物质析出晶体,可采取蒸发结晶的方法,故填蒸发结晶。

④由图可知,t3℃时甲的溶解度为80g,则此时90克甲物质的饱和溶液中含有甲的质量为40g,水的质量为50g,t2℃时甲的溶解度为60g,将90克甲物质的饱和溶液从t3℃降温到t2℃,50g水中只能溶解30g甲,则此时析出晶体的质量=40g 30g=10g,故填10。

(2)

打开汽水瓶瓶盖时,汽水瓶中的压强减小,汽水会自动喷出来,说明压强减小,二氧化碳的溶解度减小,证明气体的溶解度与压强有关,故填压强;

体内的温度高于体外温度,喝了汽水后,常常会打嗝,说明温度升高,二氧化碳的溶解度减小,证明气体的溶解度与温度有关,故填温度。

4、

(1) 80g 氢氧化钙溶解度较小,用该图不能明确呈现

(2) 饱和 60

(3) 随压强增加而增大,随温度升高而减小 深

(4)降温结晶

【分析】

(1)

根据a图可看出,10℃时,硝酸钠的溶解度为80g,结合c图氢氧化钙溶解度,氢氧化钙相对较小,用a图不能明确呈现其变化规律;

(2)

由a图可看出20℃时,硝酸钾溶解度为30g,即是10g水中最多溶解3g硝酸钾,所以此时形成的溶液是饱和溶液;随着温度升高,固体不断溶解,恰好完全溶解时,溶液刚好达到饱和,溶解度为110g,结合图示60℃时硝酸钾溶解度为110g,所以当温度达到60℃时,硝酸钾完全溶解(忽略水分蒸发);

(3)

由图b可看出,气体溶解度随压强增大而增大,由图d可看出气体溶解度随温度升高而降低;二氧化碳通过海水吸收,通入位置越深,温度越低压强越大,所以应通入深海进行吸收;

(4)

由图a可看出硝酸钾溶解度随温度升高而增大,且变化幅度较大,所以回收硝酸钾应用降温结晶法进行回收硝酸钾晶体。

【点睛】

5、

(1) A 不饱和

(2)t1℃时,Na2CO3和NaCl的溶解度相等

(3)28.6%

(4)降温结晶

【分析】

(1)

由表中数据可知,氯化钠的溶解度受温度影响不大,碳酸钠的溶解度受温度影响较大,故图中表示碳酸钠溶解度曲线的是A;

10℃时,氯化钠的溶解度是35.8g,该温度下,将3.5 g NaCl加入10g水中,能全部溶解,形成的是不饱和溶液;

(2)

由图可知,t1℃时,A、B的溶解度曲线相交于m点,故m点表示的意义是:t1℃时,Na2CO3和NaCl的溶解度相等;

(3)

t2℃时,A的溶解度为40g,该温度下,将40g固体A加入50g水中,充分搅拌后,只能溶解20g,形成饱和溶液,所得溶液的溶质质量分数为:;

(4)

由图可知,碳酸钠和氯化钠的溶解度均随温度的升高而增加,碳酸钠的溶解度受温度影响较大,氯化钠的溶解度受温度影响较小,故若碳酸钠中混有少量的氯化钠,提纯碳酸钠应采取的方法是:降温结晶。

三、计算题

1、12.7%

【详解】

解:设产生氢气的质量为x,反应后所得氯化亚铁的质量为y,

反应后所得溶液中溶质的质量分数为 。

所以反应后所得溶液中溶质的质量分数是12.7%,故填:12.7。

2、

(1) 1:16 3.2

(2)解:设过氧化氢溶液中溶质的质量分数为x

答:此过氧化氢溶液中溶质的质量分数为20%。

【解析】

(1)

过氧化氢中氢元素与氧元素的质量比2:(16×2)=1:16;

根据质量守恒定律,总质量的减小就是反应生成氧气的质量126.0g-122.8g=3.2 g。

(2)

见答案。

3、9.8%

解:根据质量守恒定律,生成氢气的质量=13g+200g-212.6g=0.4g

设稀硫酸中H2SO4的质量为x,则有

所用稀硫酸中溶质的质量分数=;

答:所用稀硫酸的溶质质量分数为9.8%。

【详解】

见答案。

4、

(1)2.2g

(2)设生成2.2g的二氧化碳需碳酸钾的质量为x。

x=6.9g;

废水中碳酸钾的质量分数=。

答:废水中碳酸钾的质量分数13.8%。

(3)设生成2.2g的二氧化碳同时生成硫酸钾的质量为y。

y=8.7g;

答:反应后生成硫酸钾的质量为8.7g。

【解析】

(1)

根据图示可知,生成二氧化碳的质量为2.2g;

(2)

详见答案;

(3)

详见答案。

5、

(1)20

(2)解:设CaCl2 质量为x,CO2质量为y。

x=22.2g

y=8.8g

反应后溶液质量=20g+80g-8.8g=91.2g

反应后溶液的质量分数=×100% ≈24.3%

答:所得溶液的溶质质量分数为24.3%。

【解析】

(1)

石灰石中碳酸钙与盐酸反应,固体质量减少,固体减小的质量即为碳酸钙的质量,为24g-4g=20g,故填:20。

(2)

见答案。

四、实验探究

1、与氧气接触 AC ABC 溶剂的种类 溶质的种类 反应物接触面积不同

【详解】

(1)铜片上的白磷燃烧而水中的白磷不燃烧,是因为水中的白磷没有与氧气接触,说明可燃物燃烧需满足的条件是与氧气接触。故填:与氧气接触。

(2)由A、C实验可知,A中的铁与水和氧气充分接触,容易生锈;C中的铁只与氧气接触,不容易生锈;通过对比A、C两个试管的现象说明铁生锈必需有水参加;由A、B实验可知,A中的铁与水和氧气充分接触,容易生锈;B中的铁只与水接触,不容易生锈;通过对比A、B两个试管的现象说明铁生锈必需有氧气参加;故填:AC;ABC。

(3)碘能溶解在汽油里,不能溶解在水里,溶质种类相同,溶剂不同,溶解能力不同,该对比实验说明了影响物质溶解性的因素是溶剂的种类;补充了如图C所示实验,高锰酸钾能溶在水里,碘不能溶解在水里,在同一溶剂中,溶质种类不同,溶解能力不同,说明他想探究的影响因素是溶质的种类;故填:溶剂的种类;溶质的种类。

(4)虽然参加反应的盐酸的质量以及浓度相同,金属的质量也相同,但是金属的形状不同,一个是条状,一个是粉状,导致了和盐酸的接触面积也不同,反应物的接触面积也影响反应速率,所以该实验设计的不合理;故填:反应物接触面积不同。

2、溶解度都随温度升高而增大 都是易溶物质 1:3 降温结晶 取6g固体放入10mL60℃水中,充分搅拌后,固体有剩余的是氯化钠,固体没有剩余的是亚硝酸钠 +1 5500 CDEF

【详解】

(1)①由图可知,KNO3和NaNO2溶解度都随温度升高而增大,都是易溶物质,故填:溶解度都随温度升高而增大;都是易溶物质;

②25%的氯化钠溶液中溶质、溶剂的质量比是25:75=1:3,故填:1:3;

③利用氯化钠溶解度随温度变化小,硝酸钾溶解度随温度增加而增加的特点,可用降温结晶的方法,析出硝酸钾固体,从而提纯氯化钠,故填:降温结晶;

④区分的方法是:取6g固体放入10mL60℃水中,充分搅拌后,固体有剩余的是氯化钠,固体没有剩余的是亚硝酸钠,故填:取6g固体放入10mL60℃水中,充分搅拌后,固体有剩余的是氯化钠,固体没有剩余的是亚硝酸钠;

(2)①次氯酸钠中钠元素为+1价,氯元素为x,氧元素为-2价,则(-1)×1+(-2)×1+x×1=0,x=+1,故填:+1;

设需加水的质量为x

x=5500,则需加水的质量为5500g,故填5500;次氯酸钠(NaC1O)能在空气中的二氧化碳反应,生成次氯酸(HC1O)和一种热稳定性较强的盐,化学方程式是:

2NaClO+CO2+H2O=2HClO+Na2CO3,故填:2NaClO+CO2+H2O=2HClO+Na2CO3;

②A、75%的酒精溶液中,水是溶剂,酒精是溶质,故A错误;

B、防疫期间,医用酒精是紧缺货,家中不应大量囤积医用酒精备用,故B错误;

C、酒精易挥发,每次取用后,立即将容器上盖封闭,故C正确;

D、酒精易燃,不要放在窗台、空调口、烟灰缸等热源环境周围,故D正确;

E、酒精易燃易挥发,喷洒过程中和喷洒后的1小时内,喷洒场所严禁吸烟、生火,故E正确;

F、酒精不可食用,故D错误;

故选:CDEF

3、降低 升高 低于 < = 溶液已达饱和,不能再溶解物质b,不能再使溶液温度升高到100℃

【详解】

(1)图1所示实验中,发现玻璃片与烧杯底部之间的水结冰,说明溶液温度降低。

(2)图2所示实验中,若加入物质b后,热水会突然沸腾,说明溶液温度升高。

Ⅵ.拓展实验:按照图3所示进行实验。若物质c为NaOH,NaOH固体溶于水放热,装置内温度升高,压强变大,则U型管内的左边液面将低于右边液面。

Ⅶ.反思交流

(1)该小组的同学进一步就物质溶解过程中溶液温度变化的原因展开了讨论,分析得出:若Q吸<Q放,放出的热量多,则溶液温度升高;若Q吸与Q放的大小关系刚好与前者相反,则溶液温度降低;若Q吸=Q放,则溶液温度不变。

(2)在图2所示实验中,小张同学对实验现象很感兴趣,他继续向热水中加入相同质量的物质b,又看到沸腾现象,至烧杯中出现固体物质后,再继续加入相同质量的物质b,就看不到沸腾现象。请解释不再产生沸腾现象的原因:溶液已达饱和状态,不能再溶解物质b,不能再使溶液温度升高到100℃。

4、铁片的表面有气泡产生,铜片的表面无气泡产生 取打磨过的铁片放入适量的硫酸铜溶液中 观察到铁片表面有红色物质析出 镁和稀硫酸反应放热,使试管内水汽化成水蒸汽,其遇冷后冷凝成小水珠( 或水汽化后的水蒸气冷凝/液化成小水珠等合理答案均可) 试管并未密闭,是敞口的,不会爆炸。(或并不是在密闭、有限的空间或试管是敞口的等合理答案均可) 降温,使试管中的水蒸气冷凝(或使水蒸气转化为小水珠或降低试管中水蒸气的浓度等合理答案均可) 一段时间后,温度降低,硫酸镁溶解度降低,所以析出白色晶体

【详解】

根据实验现象,铁与稀硫酸反应有气泡产生,而铜没有明显现象,说明铁位于H前,铜位于H后,故铁的活动性比铜强;还可以设计金属与另一种金属盐溶液反应,观察是否发生反应来判断金属的活动性;故有:

实验步骤 实验现象 实验结论

①分别取等量的铁片和铜片于两试管中,加入等量的稀硫酸 铁片的表面有气泡产生,铜片的表面无气泡产生 铁比铜活动性强

②取打磨过的铁片放人适量的硫酸铜溶液中 观察到铁片表面有红色物质析出

(2)镁与稀硫酸反应时,反应很剧烈,还观察到试管内产生“白雾”,反应过程中,“白雾” 产生的原因是:镁和稀硫酸反应放热,使试管内水汽化成水蒸汽,其遇冷后冷凝成小水珠(或水汽化后的水蒸气冷凝/液化成小水珠等合理答案均可)。镁与稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气,反应的化学方程式为。用燃着的木条放在试管口,可听到爆鸣声,但试管没有爆炸的原因是:试管并未密闭,是敞口的,不会爆炸。(或并不是在密闭、有限的空间或试管是敞口的等合理答案均可)。

[解释与反思]:

①锥形瓶中冷水的作用是:降温,使试管中的水蒸气冷凝(或使水蒸气转化为小水珠或降低试管中水蒸气的浓度等合理答案均可)。

②在实验冷却恢复室温的过程中,发现镁条消失一段时间后试管内部产生了白色晶体,解释是:一段时间后,温度降低,硫酸镁溶解度降低,所以析出白色晶体。室温下硫酸镁的溶解度为33.5 g,此时溶液中溶质的质量分数为。

5、蓝 紫红 无 无色的 蓝 无 硫酸铜溶液呈蓝色与其中的铜离子有关,与硫酸根离子无关 a

【详解】

溶液的颜色与溶液中的离子有关.如:溶液中含有Fe2+则溶液呈绿色,溶液中有Cu2+则溶液呈蓝色,溶液中有Fe3+则呈黄色,溶液中有MnO4-则呈紫红色;由于硫酸铜溶液中含有Cu2+所以呈蓝色,由于高锰酸钾溶液中含有MnO4-所以呈紫红色,由于氯化钠溶液中的钠离子和氯离子都是无色的,所以氯化钠溶液呈无色;

(1)由于水是无色的,而水又是由水分子构成的,由此可推知水分子是无色的;

(2)探究实验通常通过控制变量,做对比实验来进行;硫酸铜溶液中存在铜离子、硫酸根离子、水分子;b实验,观察稀硫酸无色,稀硫酸中含有氢离子和硫酸根离子,通过这个实验说明氢离子和硫酸根离子是无色的,说明硫酸铜溶液的颜色与硫酸根离子无关;c实验:由这个过程可以看出加入锌之前由于溶液中含有Cu2+所以溶液是蓝色的,而在硫酸铜溶液中加入足量的锌粒后,溶液中的铜离子转变为单质铜,溶液中不再有Cu2+,溶液由蓝色变为无色,说明硫酸铜溶液的颜色与铜离子有关;a实验,硝酸钾溶液中含有钾离子、硝酸根离子,溶液呈无色,只能说明钾离子、硝酸根离子显无色,不含铜离子、硫酸根离子,故完全不必做。

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、如图是NH4Cl的溶解度曲线,下列说法不正确的是

A.50℃时,NH4Cl的溶解度为50g

B.50℃时,在50g水中加入30g NH4Cl,所得到的溶液质量为80g

C.把50℃时NH4Cl的饱和溶液,降温到40℃,有晶体析出

D.要使NH4Cl溶液的状态从a点转化为b点,可升高温度到60℃

2、下列说法正确的是

A.溶液一定都是无色透明的 B.氧化物一定都是化合物

C.物质燃烧一定都需要氧气 D.混合物一定含多种元素

3、类推是化学学习中常用的思维方法。类推结果正确的是

A.溶液一定是均一稳定的,则均一稳定的液体一定是溶液

B.单质只含一种元素,则只含一种元素的纯净物一定是单质

C.化合物中元素都显化合价,则同种元素在一种化合物中化合价一定相同

D.燃烧一定都伴随发光发热,则有发光发热现象的一定是燃烧

4、下列实验方案不能达到实验目的的是

选项 实验目的 实验方案

A 除去水中的异味和色素 用活性炭吸附

B 鉴别硬水和软水 取样,分别加入肥皂水,振荡

C 除去粗盐中的难溶性杂质 溶解,蒸发,结晶

D 探究分子之间有空隙 将水、酒精各50mL倒入100mL量筒中

A.A B.B C.C D.D

5、a、b、c三种固体物质的溶解度曲线如图所示。下列说法正确的是

A.t1℃时,a物质的溶解度是30g

B.t2℃时,b的饱和溶液中溶质的质量分数为50%

C.t3℃时,各取15ga、b、c三种物质分别加入到50g水中充分溶解,能得到饱和溶液的是c

D.t3℃时:a、b、c三种物质的饱和溶液均降温到t1℃,三种物质溶质质量分数大小关系为b>c>a

6、下列说法中,错误的是

A.将食盐溶于水后,溶质以分子形式存在 B.洗涤剂可乳化餐具上的油污

C.物质在溶解的过程中,有的放热、有的吸热 D.汽油可溶解衣服上的油渍

7、配制溶液用的仪器是

A.烧杯 B.酒精灯 C.铁架台 D.蒸发皿

8、溶液结晶过程中,下列判断正确的是

A.温度一定降低

B.浓度一定减小

C.溶质一定减少

D.溶剂一定减少

9、如图是甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线,下列叙述正确的是

A.t1℃时,甲、乙、丙三种物质的溶解度大小顺序为:甲>乙>丙

B.t2℃时,甲、丙溶液的溶质质量分数相同

C.分别将三种物质的饱和溶液从t3℃降温至t2℃时,溶液仍然是饱和溶液

D.采取向溶液中加入适量甲物质的方法,可将组成在N点的甲溶液转变为M点的甲溶液

10、如图是a、b、c三种固体物质的溶解度曲线,下列分析正确的是

A.若b中混有少量的a,可采用降温结晶的方法提纯b

B.t2℃时,物质a的100g饱和溶液中含有25g物质a

C.t3℃时,分别将a、b、c的饱和溶液降温至t1℃,溶质质量分数关系是b>a=c

D.t2℃时向50g水中加入15g物质b充分搅拌,所得溶液质量一定小于65g

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

1、以化合价为纵坐标,物质的类别为横坐标所绘制的图象叫价类图,如图为碳的价类图,请根据图中信息填空。

(1)A点表示的物质类别是______。

(2)D点表示的物质在常温下易分解为B,则D的化学式为______。

(3)写出A与B反应生成C的化学方程式______。

(4)根据图1、图2中三种固体物质的溶解度曲线回答问题(水为溶剂)。

①分析图1,P点的含义是_________;

②若A中混有少量的B,可采用_________的方法提纯A;

③取一定质量的A的饱和溶液,将溶液温度从t℃降低到10℃,溶液中溶质的质量分数_________(填“增大”、“减小”或“不变”);

④分析图2,要使C的饱和溶液变成不饱和溶液,可采用的方法是:______或_____。

2、如图是几种固体物质的溶解度曲线,回答

(1)10℃时硝酸铵的溶解度是___________。

(2)10℃时把10g氯化钠加入到100g水中充分搅拌,观察到的现象是_____,溶液中存在的溶质的粒子是_______。

(3)约______℃时硝酸钠和硝酸钾的溶解度相等。

(4)70℃ 50g水中最多溶解氯化铵的质量是______。

(5)80℃时150g硝酸钾放入100g水中,充分搅拌,所得溶液中溶质的质量是______,溶质的质量分数是________。小红用此溶液通过降温结晶得到硝酸钾晶体,得到60g硝酸钾晶体需要把溶液温度降至__________℃。

3、根据所学知识回答:

(1)小明绘制的三种固体物质的溶解度曲线如图所示。

①在t2℃时,甲物质的溶解度为______。

②t2℃时甲、乙、丙三种物质的溶解度大小关系是______。

③要使乙物质析出晶体,可采取______的方法。

④将90克甲物质的饱和溶液从t3℃降温到t2℃,析出甲物质的质量为______克。

(2)目前市场上销售的汽水饮料大多数是碳酸饮料,其中溶有二氧化碳气体。打开汽水瓶瓶盖时,汽水会自动喷出来,喝了汽水后,常常会打嗝。说明气体的溶解度与______和______有关。

4、阅读下列溶解度曲线,并回答有关问题:

(1)10℃时,硝酸钠的溶解度为______。“氢氧化钙的溶解的曲线”未呈现在“a 图”中的原因是______。

(2)20℃时,11g 硝酸钾投入到 10g 水中,形成的是______(选填“饱和”或“不饱和”)溶液,随着温度的升高,硝酸钾不断溶解,当温度升高到______℃以上时,固体全部溶解。

(3)气体溶解度变化规律是______,若将 CO2通入海水中吸收,应通入______(选填“深”或“浅”)海中。

(4)实验室回收的硝酸钾溶液,若要得到硝酸钾固体,操作的方法是______。

5、根据所给氯化钠和碳酸钠的溶解度及溶解度曲线的信息,回答下列问题。

温度/°C 0 10 20 30 40

溶解度 氯化钠/g 35.7 35.8 36 36.3 36.6

碳酸钠/g 6 10 18 36.5 50

(1)如图中表示Na2CO3溶解度曲线的是___________(填“A”或“B”),10℃时将3.5 g NaCl加入10g水中充分溶解,得到的是___________(填“饱和”或“不饱和”)溶液。

(2)m点表示的意义是___________。

(3)t2℃时将40g固体A加入50g水中,充分搅拌后,所得溶液的溶质质量分数为___________(结果精确到0.1%)。

(4)若Na2CO3中混有少量的NaCl,提纯Na2CO3应采取的方法是___________(填“降温结晶”或“蒸发结晶”)。

三、计算题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、请你仔细分析如图所示的实验过程和提供的数据,计算反应后所得溶液中溶质的质量分数是____?

2、为测定实验室中某过氧化氢溶液的溶质质量分数,小明取34.0g过氧化氢溶液放入烧杯中,然后进行如图所示的实验。请计算:

(1)过氧化氢中氢元素与氧元素的质量比___________;反应后产生气体的质量为___________g。

(2)此过氧化氢溶液中溶质的质量分数。(写出计算过程)

3、实验室常用锌与稀硫酸反应来制取氢气,反应原理为Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑。某同学取锌粒13g,加入200g稀硫酸中,恰好完全反应,气体全部逸出,反应后溶液的质量为212.6g。试计算所用稀硫酸中溶质的质量分数。

4、某化工厂排放的废水中含有碳酸钾和氯化钾,十五中化学兴趣小组为探究废水中碳酸钾的含量,提取50g废水样品于容器中,逐滴加入9.8%的稀硫酸,反应过程中产生二氧化碳的质量与加入稀硫酸的质量如图。请计算:

(提示:碳酸钾与硫酸反应的化学方程式为,氯化钾不与酸反应)

(1)生成二氧化碳的质量为_________g。

(2)该废水中碳酸钾的质量分数为多少?(写出计算过程)

(3)反应后生成硫酸钾的质量为多少?

5、某化学兴趣小组为了测定当地的石灰石(主要成分是CaCO3)的质量分数,他们做了如下实验:取24克样品放入烧杯中,向其中逐渐加入100克一定质量分数的稀盐酸(杂质不溶于水也不与酸反应),所用盐酸的质量分数与剩余固体的质量关系如图所示,请根据图中的数据进行计算:

(1)石灰石样品中CaCO3的质量为_____克。。

(2)求所得溶液的溶质质量分数_____。(请根据化学方程式写出完整的计算步骤,结果保留一位小数)

四、实验探究(5小题,每小题5分,共计25分)

1、对比归纳是学习化学的重要方法。请你根据下列实验装置完成有关问题

(1)图1是探究燃烧的条件。由“①处的白磷不燃烧、②处的白磷燃烧”的现象,说明可燃物燃烧需满足的条件是_______________________。

(2)图2是探究铁生锈的条件。一周后试管A中铁钉生锈,试管B、C中铁钉无明显变化。对比试管______(选填字母序号,下同)中的实验现象,说明铁生锈一定要有水参加;对比试管__________中的现象,说明铁生锈必需水和氧气同时参加。

(3)图3是探究影响物质溶解性的因素。对比A试管和B试管,发现B试管中固体可溶, A试管中固体几乎不溶。该对比实验说明了影响物质溶解性的因素是__________________。某同学又补充了C试管所示实验,他想探究的影响因素是__________________。

(4)图4探究常温下镁与铁的金属活动性。分别向盛有等质量镁条与铁粉的两只试管中同时加入等质量等质量分数的稀盐酸,观察试管中金属表面产生气泡的快慢。请你指出其中的不合理之处:______________。

2、物质的溶解—溶液

溶液是一种重要的混合物,在生产生活中有广泛的应用。

(1)如图为KNO3、NaNO2(亚硝酸钠)、NaCl三种物质的溶解度曲线,请根据曲线回答下列问题:

①通过比较溶解度曲线,发现KNO3和NaNO2在溶解度方面的两个共同点是______、______。

②溶质质量分数为25%的氯化钠溶液中溶质、溶剂的质量比是(最简比)______。

③如果KNO3中混有少量的NaCl,提纯KNO3可以采取______方法。

④NaNO2有毒,有咸味,外观和NaC1相似,常会出现误食中毒的事件。区分这两种物质可以采取的方法是______。

(2)新型冠状肺炎防疫期间,人们使用各种消毒剂进行消毒,消毒剂种类很多,其中常用的是84消毒液和医用酒精,它们都是溶液。

①84消毒液是以次氯酸钠(NaC1O)为主要成分的消毒液,有效氯含量为5.5%-6.5%,适用于一般物体表面、医院污染物品的消毒。NaC1O中氯元素的化合价为______。将500g6%的84消毒液稀释成0.5%用于环境消毒,需要加水______g。次氯酸钠(NaC1O)能在空气中的二氧化碳反应,生成次氯酸(HC1O)和一种热稳定性较强的盐,化学方程式是______,次氯酸具有极强的氧化性,起到消毒作用。

②医用酒精是75%的酒精溶液,由淀粉类植物发酵蒸馏制成。下列对医用酒精的认识和使用正确的是(填序号)______。

A75%的酒精溶液中,水是溶质,酒精是溶剂

B防疫期间,医用酒精是紧缺货,家中大量囤积医用酒精备用

C盛放医用酒精的容器必须有可靠的密封,每次取用后,立即将容器上盖封闭

D要避光存放在阴凉通风处,不要放在窗台、空调口、烟灰缸等热源环境周围

E喷洒过程中和喷洒后的1小时内,喷洒场所严禁吸烟、生火

F在室内使用酒精时,需要保证良好的通风

G适当饮用医用酒精,进行体内消毒

3、仔细阅读下面的探究实验信息,回答相关问题。

Ⅰ.(实验目的)探究溶解过程中,溶液温度的变化情况。

Ⅱ.(查阅资料)

(1)物质溶解于水的过程包括吸收热量(Q吸)的扩散过程和放出热量(Q放)的水合过程。

(2)通常状况下,水的凝固点为0℃、沸点为100℃。

Ⅲ.(提出猜想)物质溶解过程中,溶液的温度可能升高或降低或不变。

Ⅳ.(实验探究)某探究小组的同学设计了如图所示的两种实验方案。图2所示的实验方案中,每次加入物质b之前,均使用温度计控制热水温度,使之保持在99.5℃。

Ⅴ.(实验结论)

(1)图1所示实验中,发现玻璃片与烧杯底部之间的水结冰,说明溶液温度_____(填“升高”或“降低”或“不变”)。

(2)图2所示实验中,若加入物质b后,热水会突然沸腾,说明溶液温度_____(填“升高”或“降低”或“不变”)。

Ⅵ.(拓展实验)按照图3所示进行实验。若物质c为NaOH,则U型管内的左边液面将_____(填“高于”或“低于”或“等于”)右边液面。

Ⅶ.(反思交流)

(1)该小组的同学进一步就物质溶解过程中溶液温度变化的原因展开了讨论,分析得出:若Q吸_____Q放(填“>”或“<”或“=”,下同),则溶液温度升高;若Q吸与Q放的大小关系刚好与前者相反,则溶液温度降低;若Q吸_____Q放,则溶液温度不变。

(2)在图2所示实验中,小张同学对实验现象很感兴趣,他继续向热水中加入相同质量的物质b,又看到沸腾现象,至烧杯中出现固体物质后,再继续加入相同质量的物质b,就看不到沸腾现象。请解释不再产生沸腾现象的原因_____。

4、某校同学们开展金属化学性质的实验探究活动。

(1)某同学设计不同实验方案,验证铁和铜两种金属活动性

实验步骤 实验现象 实验结论

①分别取等量的铁片和铜片于两试管中,加入等量的稀硫酸 ________ 铁比铜活动性强

②________ ________

(2)某小组做镁与稀硫酸反应实验时,发现该反应很剧烈,还观察到试管内产生“白雾”,即对“白雾”进行如下探究:反应过程中,“白雾” 产生的原因是________________________。写出镁与稀硫酸反应的化学方程式____________________。用燃着的木条放在试管口,可听到爆鸣声,但试管没有爆炸的原因是____________________。

[提出问题]实验过程中,大家只听见氢气燃烧的爆鸣声而没有看见火焰,小组讨论如何实现氢气持续地燃烧并看见淡蓝色火焰呢

[查阅资料]水蒸的存在,对氢气燃烧火焰的传播有很明显的阻滞作用,即水蒸气浓度越高,火焰传播的速度越慢。

[设计实验]经老师指导,同学们将实验进行了改进,如图所示。

[实验操作]取0.3 g镁条放入装有5.0 g稀硫酸的试管中,将试管放入盛有冷水的锥形瓶中,反应开始后,用燃着的木条点燃试管口的氢气,观察到氢气持续燃烧,火焰呈现淡蓝色。

[解释与反思]①锥形瓶中冷水的作用是__________。

②在实验冷却恢复室温的过程中,同学们还发现镁条消失一段时间后试管内部产生了白色晶体。对此“意外”的现象,你的解释是________。请计算此时溶液中溶质的质量分数为________(列出计算式即可)。(室温下硫酸镁的溶解度为33.5 g)

5、贝贝、欢欢、妮妮三位同学发现溶液的世界并不缺乏色彩。他们观察到硫酸铜溶液是____色的,高锰酸钾溶液是_____色的,氯化钠溶液是_____色的。为什么溶液会呈现不同的颜色呢?贝贝、欢欢、妮妮他们猜测与溶液中的粒子有关,于是他们对硫酸铜溶液颜色与什么粒子有关进行了猜想和探究。

(1)贝贝认为与水分子有关,欢欢立即否定了贝贝的意见,因为水是______;

(2)他们又设计了下面的实验,请回答有关问题:

实验操作 现象

a.观察硝酸钾溶液 硝酸钾溶液呈无色

b.观察稀硫酸 稀硫酸呈无色

c.在硫酸铜溶液中加入足量的锌粒 溶液由______色变成______色

①他们得出的结论是_________。

②上面的三个实验中与猜想无关,完全不必做的是_____(填序号)。

-参考答案-

一、单选题

1、B

【详解】

A、通过分析溶解度曲线可知,50℃时,NH4Cl的溶解度为50g,故选项正确;

B、50℃时,氯化铵的溶解度是50g,所以在50g水中加入30g NH4Cl,只能溶解25g的晶体,所得到的溶液质量为75g,故选项错误;

C、氯化铵的溶解度随温度的降低而减小,所以把50℃时NH4Cl的饱和溶液,降温到40℃,有晶体析出,故选项正确;

D、通过分析溶解度曲线可知,要使NH4Cl溶液的状态从a点转化为b点,可升高温度到60℃,故选项正确。

故选B

【点睛】

2、B

【详解】

A、硫酸铜溶液是蓝色的,不是无色的,故A选项错误;

B、氧化物是由两种元素组成且含有氧元素的化合物,所以氧化物一定是化合物,故B选项正确;

C、钠在氯气中能燃烧,这一燃烧过程不需要氧气,故C选项错误;

D、同一种元素可以组成不同种单质,如氧元素可以组成氧气和臭氧两种物质,这两种物质混合在一起是混合物,但只含有一种元素,故D选项错误;

故选B。

3、B

【详解】

A、溶液一定是均一稳定的,但均一稳定的液体不一定是溶液,例如蒸馏水是纯净物,不属于溶液,选项A错误;

B、单质只含一种元素,只含一种元素的纯净物一定是单质,选项B正确;

C、化合物中元素都显化合价,但同种元素在一种化合物中化合价不一定相同,例如硝酸铵中前边和后边的氮元素的化合价不同,分别为:-3价,+5价,选项C错误;

D、燃烧一定都伴随发光发热,但有发光发热现象的不一定是燃烧,例如通电的灯泡发光发热,选项D错误

故选:B。

4、C

【详解】

A、活性炭具有吸附性,可以除去水中的色素和异味,故实验方案能达到实验目的;

B、可用肥皂水区分硬水和软水,遇肥皂水产生的泡沫少的是硬水,遇肥皂水产生的泡沫多的是软水,故实验方案能达到实验目的;

C、粗盐的主要成分是氯化钠,易溶于水,杂质多是漂浮的杂物,除去粗盐中的难溶性杂质应该是溶解,过滤,蒸发,结晶,故实验方案不能达到实验目的;

D、50mL水和50mL酒精充分混合后,总体积小于100mL,说明水分子和解决分子的微粒之间有间隔,故实验方案能达到实验目的。

故选:C。

5、C

【详解】

A、从图可知,t1℃时,a物质的溶解度小于30g,错误。

B、t2℃时,b的溶解度为50g,则其饱和溶液的溶质质量分数为。错误。

C、t3℃时,ab的溶解度大于50g,c的溶解度小于15g。则50g水中能溶解ab的质量大于25g,溶解c的质量小于7.5g。所以各取15ga、b、c三种物质分别加入到50g水中充分溶解,能得到饱和溶液的是c。正确。

D、ab的溶解度随温度的升高而升高,降低温度,有溶质析出,溶液仍为饱和溶液。c的溶解度随温度的升高而降低,降低温度,溶解度增加,溶液的溶质质量分数不变。因t1℃时溶解度b>t1℃时溶解度a>t3℃时溶解度c,所以三种物质溶质质量分数大小关系为b>a>c。错误。

故选C。

6、A

【详解】

A、氯化钠是由钠离子和氯离子构成的,所以将食盐溶于水后,溶质以离子形式存在,故选项说法不正确;

B、洗涤剂能去油污,利用洗涤剂的乳化作用,能将大的油滴分散成细小的油滴随水冲走,故选项说法正确;

C、物质在溶解的过程中,有的放热,如氢氧化钠溶于水放热,有的吸热,如硝酸铵溶于水吸热,故选项说法正确;

D、汽油能溶解油污,所以汽油可溶解衣服上的油渍,故选项说法正确。

故选A。

7、A

【详解】

酒精灯是用来加热药品的,铁架台是用来固定仪器的,蒸发皿是用来蒸发溶液的,配制溶液时需要使用烧杯作容器,故选A。

8、C

【详解】

A、溶液结晶的过程温度不一定降低,如氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小,将氢氧化钙的饱和溶液升高温度可以结晶出固体,故A错误;

B、溶液结晶的过程浓度不一定减小,如恒温蒸发某物质的饱和溶液,浓度不变,故B错误;

C、溶液结晶的过程一定有固体析出。溶质一定减少,故C正确;

D、溶液结晶的过程中溶剂不一定减少,如冷却热饱和硝酸钾溶液析出硝酸钾晶体,溶剂质量不变,故D错误。

故选C。

9、D

【详解】

A、溶解度曲线上的点对应纵坐标的数值越大,溶解度越大,因此t1℃时,甲、乙、丙三种物质的溶解度大小顺序为:丙>乙>甲,选项A错误;

B、虽然t2℃时甲、丙的溶解度相等,但甲、丙溶液不一定是饱和溶液,因此t2℃时,甲、丙溶液的溶质质量分数不一定相同,选项B错误;

C、三种物质中,只有丙的溶解度随温度的降低而升高,降低温度后,丙溶液的饱和溶液变为不饱和溶液,选项C错误;

D、N、M点对应的温度相同,N点为该温度时甲的不饱和溶液,M点为该温度时甲的饱和溶液,增加溶质可以将不饱和溶液变为饱和溶液,即可将组成在N点的甲溶液转变为M点的甲溶液,选项D正确。

故选D。

【点睛】

10、D

【详解】

A:a的溶解度受温度变化影响很大;b的溶解度受温度变化影响不大。若b中混有少量的a,可采用蒸发结晶的方法提纯b。A错。

B:t2℃时,物质a的125g饱和溶液中含有25g物质a。B错。

C:t3℃时,分别将a、b、c的饱和溶液降温至t1℃,a、b仍然是饱和溶液,c变为不饱和溶液,但c的溶质质量分数不变。所以溶质质量分数关系是b>a﹥c。C错。

D:t2℃时b的溶解度是25g,50g水最多溶解物质b12.5g,所得溶液质量最多为62.5g。小于65g。正确。

综上所述:选择D。

二、填空题

1、

(1)单质

(2)H2CO3

(3)

(4) t℃时A、B的溶解度相等 冷却热饱和溶液(或降温结晶) 减小 加水 降温

【分析】

(1)

由图示可知,A点表示碳元素的化合价为0 ,所以是一种单质。故填:单质

(2)

B、D两点所表示的物质中,碳元素的化合价+4价,B是一种碳的氧化物,推知B物质为二氧化碳,D点表示的物质在常温下易分解为二氧化碳,则D表示的物质是碳酸。故填:

(3)

C点表示物质是氧化物且碳元素的化合价为﹢2价,则C物质为CO,故A与B反应生成C的化学方程式应为碳和二氧化碳在高温条件下生成一氧化碳的反应。故填:

(4)

分析图1,P点的含义是t℃时,A、B两物质的溶解度相等。故填:t℃时A、B的溶解度相等

A物质的溶解度受温度影响较大,B物质的溶解度受温度影响较小,若A中混有少量的B,可采用冷却热饱和溶液(或降温结晶)的方法提纯A。故填:冷却热饱和溶液(或降温结晶)

取一定质量的A的饱和溶液,将溶液温度从t℃降低到10℃,仍然是饱和溶液,溶解度减小,溶液中溶质的质量分数减小。故填:减小

分析图2,C物质的溶解度随温度的升高而减小,即随温度的降低而增大,要使C的饱和溶液变成不饱和溶液可采用降低温度或增加溶剂的方法,题目中强调溶剂为水。故填:加水 降温 (或降温 加水)

【点睛】

明晰溶解度图像和化合价的意义,与实践相结合,即可找到题目的切入点。

2、

(1)140g

(2) 固体消失(或全部溶解) Na+、 Cl-

(3)68

(4)30g

(5) 150g 60% 50

【分析】

(1)

由固体物质的溶解度曲线可知:10℃时,硝酸铵的溶解度是140g,故填:140g。

(2)

10℃时氯化钠的溶解度约为35g,即100g水中最多能溶解35g氯化钠固体,所以把10g氯化钠加入到100g水中充分搅拌,观察到的现象是固体消失,氯化钠溶液中存在的溶质的粒子是Na+、 Cl-,故填:固体消失(或全部溶解);Na+、 Cl-。

(3)

曲线的交点,表示某温度下的溶解度相等,由硝酸钠和硝酸钾固体物质的溶解度曲线可知:约68℃时,硝酸钠和硝酸钾的溶解度相等,故填:68。

(4)

由固体物质的溶解度曲线可知:70℃时,氯化铵的溶解度为60g,即 100g水中最多能溶解60g氯化铵固体,所以50g水中最多溶解氯化铵的质量是30g,故填:30g.

(5)

由固体物质的溶解度曲线可知:80℃时,硝酸钾的溶解度为170g,所以150g硝酸钾放入100g水中,充分搅拌,能完全溶解,所得溶液中溶质的质量是150g,溶质的质量分数是;用此溶液通过降温结晶得到硝酸钾晶体,得到60g硝酸钾晶体需要把溶液温度应降至50℃,因为50℃时,硝酸钾的溶解度为90g,可析出晶体质量为150g-90g=60g,故填:150g;60%;50。

3、

(1) 40g 甲=乙>丙 蒸发结晶 10

(2) 压强 温度

【解析】

(1)

①由图可知,在t2℃时,甲物质的溶解度为40g,故填40g。

②由图可知,t2℃时,甲、乙的溶解度曲线相交,表明此时甲、乙的溶解度相同,即甲=乙,t2℃时,丙的溶解度曲线比甲、乙的溶解度缺少都低,表明t2℃时,丙的溶解度小于甲、乙的溶解度,所以t2℃时,甲、乙、丙三种物质的溶解度大小关系是甲=乙>丙,故填甲=乙>丙。

③由图可知,乙的溶解度随温度升高而增大,但受温度影响较小,则要使乙物质析出晶体,可采取蒸发结晶的方法,故填蒸发结晶。

④由图可知,t3℃时甲的溶解度为80g,则此时90克甲物质的饱和溶液中含有甲的质量为40g,水的质量为50g,t2℃时甲的溶解度为60g,将90克甲物质的饱和溶液从t3℃降温到t2℃,50g水中只能溶解30g甲,则此时析出晶体的质量=40g 30g=10g,故填10。

(2)

打开汽水瓶瓶盖时,汽水瓶中的压强减小,汽水会自动喷出来,说明压强减小,二氧化碳的溶解度减小,证明气体的溶解度与压强有关,故填压强;

体内的温度高于体外温度,喝了汽水后,常常会打嗝,说明温度升高,二氧化碳的溶解度减小,证明气体的溶解度与温度有关,故填温度。

4、

(1) 80g 氢氧化钙溶解度较小,用该图不能明确呈现

(2) 饱和 60

(3) 随压强增加而增大,随温度升高而减小 深

(4)降温结晶

【分析】

(1)

根据a图可看出,10℃时,硝酸钠的溶解度为80g,结合c图氢氧化钙溶解度,氢氧化钙相对较小,用a图不能明确呈现其变化规律;

(2)

由a图可看出20℃时,硝酸钾溶解度为30g,即是10g水中最多溶解3g硝酸钾,所以此时形成的溶液是饱和溶液;随着温度升高,固体不断溶解,恰好完全溶解时,溶液刚好达到饱和,溶解度为110g,结合图示60℃时硝酸钾溶解度为110g,所以当温度达到60℃时,硝酸钾完全溶解(忽略水分蒸发);

(3)

由图b可看出,气体溶解度随压强增大而增大,由图d可看出气体溶解度随温度升高而降低;二氧化碳通过海水吸收,通入位置越深,温度越低压强越大,所以应通入深海进行吸收;

(4)

由图a可看出硝酸钾溶解度随温度升高而增大,且变化幅度较大,所以回收硝酸钾应用降温结晶法进行回收硝酸钾晶体。

【点睛】

5、

(1) A 不饱和

(2)t1℃时,Na2CO3和NaCl的溶解度相等

(3)28.6%

(4)降温结晶

【分析】

(1)

由表中数据可知,氯化钠的溶解度受温度影响不大,碳酸钠的溶解度受温度影响较大,故图中表示碳酸钠溶解度曲线的是A;

10℃时,氯化钠的溶解度是35.8g,该温度下,将3.5 g NaCl加入10g水中,能全部溶解,形成的是不饱和溶液;

(2)

由图可知,t1℃时,A、B的溶解度曲线相交于m点,故m点表示的意义是:t1℃时,Na2CO3和NaCl的溶解度相等;

(3)

t2℃时,A的溶解度为40g,该温度下,将40g固体A加入50g水中,充分搅拌后,只能溶解20g,形成饱和溶液,所得溶液的溶质质量分数为:;

(4)

由图可知,碳酸钠和氯化钠的溶解度均随温度的升高而增加,碳酸钠的溶解度受温度影响较大,氯化钠的溶解度受温度影响较小,故若碳酸钠中混有少量的氯化钠,提纯碳酸钠应采取的方法是:降温结晶。

三、计算题

1、12.7%

【详解】

解:设产生氢气的质量为x,反应后所得氯化亚铁的质量为y,

反应后所得溶液中溶质的质量分数为 。

所以反应后所得溶液中溶质的质量分数是12.7%,故填:12.7。

2、

(1) 1:16 3.2

(2)解:设过氧化氢溶液中溶质的质量分数为x

答:此过氧化氢溶液中溶质的质量分数为20%。

【解析】

(1)

过氧化氢中氢元素与氧元素的质量比2:(16×2)=1:16;

根据质量守恒定律,总质量的减小就是反应生成氧气的质量126.0g-122.8g=3.2 g。

(2)

见答案。

3、9.8%

解:根据质量守恒定律,生成氢气的质量=13g+200g-212.6g=0.4g

设稀硫酸中H2SO4的质量为x,则有

所用稀硫酸中溶质的质量分数=;

答:所用稀硫酸的溶质质量分数为9.8%。

【详解】

见答案。

4、

(1)2.2g

(2)设生成2.2g的二氧化碳需碳酸钾的质量为x。

x=6.9g;

废水中碳酸钾的质量分数=。

答:废水中碳酸钾的质量分数13.8%。

(3)设生成2.2g的二氧化碳同时生成硫酸钾的质量为y。

y=8.7g;

答:反应后生成硫酸钾的质量为8.7g。

【解析】

(1)

根据图示可知,生成二氧化碳的质量为2.2g;

(2)

详见答案;

(3)

详见答案。

5、

(1)20

(2)解:设CaCl2 质量为x,CO2质量为y。

x=22.2g

y=8.8g

反应后溶液质量=20g+80g-8.8g=91.2g

反应后溶液的质量分数=×100% ≈24.3%

答:所得溶液的溶质质量分数为24.3%。

【解析】

(1)

石灰石中碳酸钙与盐酸反应,固体质量减少,固体减小的质量即为碳酸钙的质量,为24g-4g=20g,故填:20。

(2)

见答案。

四、实验探究

1、与氧气接触 AC ABC 溶剂的种类 溶质的种类 反应物接触面积不同

【详解】

(1)铜片上的白磷燃烧而水中的白磷不燃烧,是因为水中的白磷没有与氧气接触,说明可燃物燃烧需满足的条件是与氧气接触。故填:与氧气接触。

(2)由A、C实验可知,A中的铁与水和氧气充分接触,容易生锈;C中的铁只与氧气接触,不容易生锈;通过对比A、C两个试管的现象说明铁生锈必需有水参加;由A、B实验可知,A中的铁与水和氧气充分接触,容易生锈;B中的铁只与水接触,不容易生锈;通过对比A、B两个试管的现象说明铁生锈必需有氧气参加;故填:AC;ABC。

(3)碘能溶解在汽油里,不能溶解在水里,溶质种类相同,溶剂不同,溶解能力不同,该对比实验说明了影响物质溶解性的因素是溶剂的种类;补充了如图C所示实验,高锰酸钾能溶在水里,碘不能溶解在水里,在同一溶剂中,溶质种类不同,溶解能力不同,说明他想探究的影响因素是溶质的种类;故填:溶剂的种类;溶质的种类。

(4)虽然参加反应的盐酸的质量以及浓度相同,金属的质量也相同,但是金属的形状不同,一个是条状,一个是粉状,导致了和盐酸的接触面积也不同,反应物的接触面积也影响反应速率,所以该实验设计的不合理;故填:反应物接触面积不同。

2、溶解度都随温度升高而增大 都是易溶物质 1:3 降温结晶 取6g固体放入10mL60℃水中,充分搅拌后,固体有剩余的是氯化钠,固体没有剩余的是亚硝酸钠 +1 5500 CDEF

【详解】

(1)①由图可知,KNO3和NaNO2溶解度都随温度升高而增大,都是易溶物质,故填:溶解度都随温度升高而增大;都是易溶物质;

②25%的氯化钠溶液中溶质、溶剂的质量比是25:75=1:3,故填:1:3;

③利用氯化钠溶解度随温度变化小,硝酸钾溶解度随温度增加而增加的特点,可用降温结晶的方法,析出硝酸钾固体,从而提纯氯化钠,故填:降温结晶;

④区分的方法是:取6g固体放入10mL60℃水中,充分搅拌后,固体有剩余的是氯化钠,固体没有剩余的是亚硝酸钠,故填:取6g固体放入10mL60℃水中,充分搅拌后,固体有剩余的是氯化钠,固体没有剩余的是亚硝酸钠;

(2)①次氯酸钠中钠元素为+1价,氯元素为x,氧元素为-2价,则(-1)×1+(-2)×1+x×1=0,x=+1,故填:+1;

设需加水的质量为x

x=5500,则需加水的质量为5500g,故填5500;次氯酸钠(NaC1O)能在空气中的二氧化碳反应,生成次氯酸(HC1O)和一种热稳定性较强的盐,化学方程式是:

2NaClO+CO2+H2O=2HClO+Na2CO3,故填:2NaClO+CO2+H2O=2HClO+Na2CO3;

②A、75%的酒精溶液中,水是溶剂,酒精是溶质,故A错误;

B、防疫期间,医用酒精是紧缺货,家中不应大量囤积医用酒精备用,故B错误;

C、酒精易挥发,每次取用后,立即将容器上盖封闭,故C正确;

D、酒精易燃,不要放在窗台、空调口、烟灰缸等热源环境周围,故D正确;

E、酒精易燃易挥发,喷洒过程中和喷洒后的1小时内,喷洒场所严禁吸烟、生火,故E正确;

F、酒精不可食用,故D错误;

故选:CDEF

3、降低 升高 低于 < = 溶液已达饱和,不能再溶解物质b,不能再使溶液温度升高到100℃

【详解】

(1)图1所示实验中,发现玻璃片与烧杯底部之间的水结冰,说明溶液温度降低。

(2)图2所示实验中,若加入物质b后,热水会突然沸腾,说明溶液温度升高。

Ⅵ.拓展实验:按照图3所示进行实验。若物质c为NaOH,NaOH固体溶于水放热,装置内温度升高,压强变大,则U型管内的左边液面将低于右边液面。

Ⅶ.反思交流

(1)该小组的同学进一步就物质溶解过程中溶液温度变化的原因展开了讨论,分析得出:若Q吸<Q放,放出的热量多,则溶液温度升高;若Q吸与Q放的大小关系刚好与前者相反,则溶液温度降低;若Q吸=Q放,则溶液温度不变。

(2)在图2所示实验中,小张同学对实验现象很感兴趣,他继续向热水中加入相同质量的物质b,又看到沸腾现象,至烧杯中出现固体物质后,再继续加入相同质量的物质b,就看不到沸腾现象。请解释不再产生沸腾现象的原因:溶液已达饱和状态,不能再溶解物质b,不能再使溶液温度升高到100℃。

4、铁片的表面有气泡产生,铜片的表面无气泡产生 取打磨过的铁片放入适量的硫酸铜溶液中 观察到铁片表面有红色物质析出 镁和稀硫酸反应放热,使试管内水汽化成水蒸汽,其遇冷后冷凝成小水珠( 或水汽化后的水蒸气冷凝/液化成小水珠等合理答案均可) 试管并未密闭,是敞口的,不会爆炸。(或并不是在密闭、有限的空间或试管是敞口的等合理答案均可) 降温,使试管中的水蒸气冷凝(或使水蒸气转化为小水珠或降低试管中水蒸气的浓度等合理答案均可) 一段时间后,温度降低,硫酸镁溶解度降低,所以析出白色晶体

【详解】

根据实验现象,铁与稀硫酸反应有气泡产生,而铜没有明显现象,说明铁位于H前,铜位于H后,故铁的活动性比铜强;还可以设计金属与另一种金属盐溶液反应,观察是否发生反应来判断金属的活动性;故有:

实验步骤 实验现象 实验结论

①分别取等量的铁片和铜片于两试管中,加入等量的稀硫酸 铁片的表面有气泡产生,铜片的表面无气泡产生 铁比铜活动性强

②取打磨过的铁片放人适量的硫酸铜溶液中 观察到铁片表面有红色物质析出

(2)镁与稀硫酸反应时,反应很剧烈,还观察到试管内产生“白雾”,反应过程中,“白雾” 产生的原因是:镁和稀硫酸反应放热,使试管内水汽化成水蒸汽,其遇冷后冷凝成小水珠(或水汽化后的水蒸气冷凝/液化成小水珠等合理答案均可)。镁与稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气,反应的化学方程式为。用燃着的木条放在试管口,可听到爆鸣声,但试管没有爆炸的原因是:试管并未密闭,是敞口的,不会爆炸。(或并不是在密闭、有限的空间或试管是敞口的等合理答案均可)。

[解释与反思]:

①锥形瓶中冷水的作用是:降温,使试管中的水蒸气冷凝(或使水蒸气转化为小水珠或降低试管中水蒸气的浓度等合理答案均可)。

②在实验冷却恢复室温的过程中,发现镁条消失一段时间后试管内部产生了白色晶体,解释是:一段时间后,温度降低,硫酸镁溶解度降低,所以析出白色晶体。室温下硫酸镁的溶解度为33.5 g,此时溶液中溶质的质量分数为。

5、蓝 紫红 无 无色的 蓝 无 硫酸铜溶液呈蓝色与其中的铜离子有关,与硫酸根离子无关 a

【详解】

溶液的颜色与溶液中的离子有关.如:溶液中含有Fe2+则溶液呈绿色,溶液中有Cu2+则溶液呈蓝色,溶液中有Fe3+则呈黄色,溶液中有MnO4-则呈紫红色;由于硫酸铜溶液中含有Cu2+所以呈蓝色,由于高锰酸钾溶液中含有MnO4-所以呈紫红色,由于氯化钠溶液中的钠离子和氯离子都是无色的,所以氯化钠溶液呈无色;

(1)由于水是无色的,而水又是由水分子构成的,由此可推知水分子是无色的;

(2)探究实验通常通过控制变量,做对比实验来进行;硫酸铜溶液中存在铜离子、硫酸根离子、水分子;b实验,观察稀硫酸无色,稀硫酸中含有氢离子和硫酸根离子,通过这个实验说明氢离子和硫酸根离子是无色的,说明硫酸铜溶液的颜色与硫酸根离子无关;c实验:由这个过程可以看出加入锌之前由于溶液中含有Cu2+所以溶液是蓝色的,而在硫酸铜溶液中加入足量的锌粒后,溶液中的铜离子转变为单质铜,溶液中不再有Cu2+,溶液由蓝色变为无色,说明硫酸铜溶液的颜色与铜离子有关;a实验,硝酸钾溶液中含有钾离子、硝酸根离子,溶液呈无色,只能说明钾离子、硝酸根离子显无色,不含铜离子、硫酸根离子,故完全不必做。

同课章节目录