3*安塞腰鼓 课件(共30张PPT)

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

3.安塞腰鼓

刘成章

腰鼓

陕北的安塞

你们知道这是什么鼓吗?

你们知道中国的“腰鼓之乡”是哪里吗?

1996年,安塞县被国家文化部命名为“中国腰鼓之乡”。

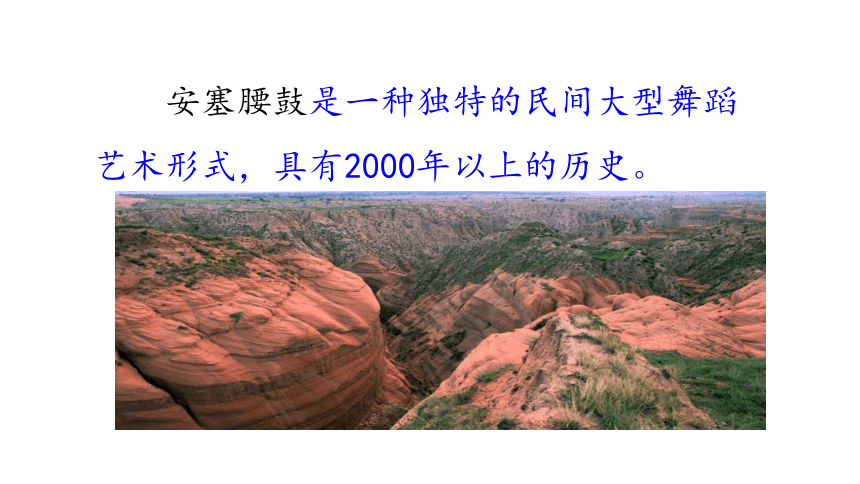

安塞腰鼓是一种独特的民间大型舞蹈艺术形式,具有2000年以上的历史。

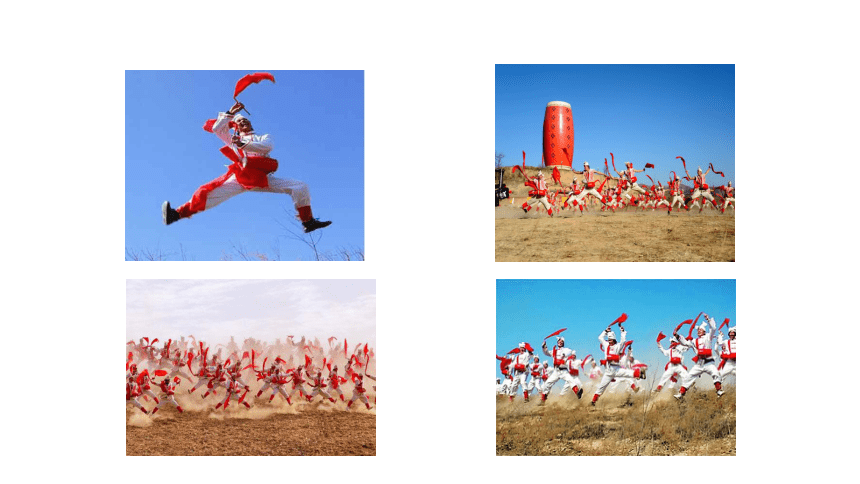

安塞腰鼓是流传在陕西省北部安塞县一带的一种民间广场群体艺术,是陕北民间艺术中独特而具代表性的艺术形式。具有2000年以上的历史。它在长期流传过程中形成了粗犷豪放、剽悍威武、刚劲激昂、气势磅礴、浑厚雄壮等特点,充分体现了陕北高原民众憨厚老实、悍勇威猛的个性。

早在1986年,“安塞腰鼓”就荣膺首届中国民间舞蹈大赛最高荣誉奖,它先后在第11届亚运会开幕式、香港回归庆典等大型活动中表演,并赴日本进行表演。安塞腰鼓可由几人或上千人一同进行,磅礴的气势、精湛的表现力令人陶醉,被称为“天下第一鼓”。1996年,安塞县被国家文化部命名为“中国腰鼓之乡”。

1.整体感知,理清课文思路。 2.有感情地朗读课文,感受铿锵有力、富有节奏的语言。 3.品味排比句式的气势与激情,感受安塞腰鼓所宣泄的生命力量。

安塞腰鼓的起源与发展,和当地的历史地理环境及民情习俗是分不开的。安塞区位于陕西省延安市的北部,地域辽阔,沟壑纵横,延河在境内蜿蜒流过,属于典型的黄土高原地貌。历史上就是军事重地,素有“上郡咽喉”“北门锁钥”之称,为抵御外族入侵的边防要塞之一。当地群众传说,早在秦汉时期,腰鼓就被驻防将士视同刀枪、弓箭一样不可少的装备。遇到敌人突袭,就击鼓报警,传递讯息;两军对阵交锋,以击鼓助威;征战取得胜利,士卒又击鼓庆贺。随着时间的流逝,腰鼓从军事用途逐渐发展成为当地民众祈求神灵、祝愿丰收、欢度春节时的一种民俗性舞蹈,从而使腰鼓具有更大的群众性,但在击鼓的风格和表演上,继续保留着那些秦汉将士的勃勃英姿。

刘成章,陕西延安人。中共党员。1937年生于祖籍延安市。1961年毕业于陕西师范大学中文系。现任陕西省作家协会副主席、中国散文学会常务理事。已出版六种散文集,其中《羊想云彩》获首届鲁迅文学奖。著有散文集《黄土情》《刘成章散文选》《纤丽的阳光》《刘成章散文集》《羊想云彩》等。

1978年12月18日,在中国近当代史上是个值得记住的重要日子。这就是本文写作的时代背景——十一届三中全会召开后不久,改革开放的春风吹遍大江南北,越过太行,飘过秦岭,攀上高原。1982年的《中华人民共和国宪法》规定:“农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有;宅基地和自留地、自留山,也属于集体所有。 ”千百年来,以土地为根本的中国人民第一次真真正正地拥有了属于自己的土地。安塞人民沸腾了,全国人民沸腾了。当改革春风拂过安塞时,当地人们用他们祖辈流传的技艺——腰鼓表演来庆祝。“拨得云开见月明”这种心情一般人是很难体会到的。

(1)亢奋( ):

(2)晦暗( ):

(3)羁绊( ):

(4)冗杂( ):

极度兴奋。

昏暗。

缠住不能脱身,束缚。

繁杂。

kàng fèn

huì àn

jī bàn

rǒng zá

(5)蓦然( ):

(6)叹为观止( ):

(7)戛然而止( ):

mò rán

突然,猛然。

tàn wéi guān zhǐ

赞美看到的事物好到了极点。

jiá rán ér zhǐ

声音突然中止。

速读全文,合作探究:以“好一个安塞腰鼓”为线索,理清课文结构。

第一部分(1—4):安静的腰鼓

第二部分(5—27):宏伟的腰鼓

第三部分(28—30):寂静的腰鼓

“宏伟的腰鼓”这部分由面到点依次集中写了哪四个场景,给每个场景加一个小标题。

宏伟的场面

雄壮的响声

击鼓的后生

奇丽的舞姿

小标题

1.文章怎样写表演前的情况?这样写有什么好处?

2.安塞腰鼓表演时它的舞姿有什么特点?

3.作者对它的舞姿是怎么写的?这样写有什么好处?

4.作者在写安塞腰鼓场面时联想到了什么?是实写还是虚写?

1.文章怎样写表演前的情况?这样写有什么好处?

从背景写:是一片高粱地、咝溜溜的南风。

从人物写:是茂腾腾的后生。

从性格写:是朴实的。

从神情写:是沉稳而安静的。

从腰鼓的状态:呆呆的、不曾响。

好处:这一部分首先概括描写了“一群茂腾腾的后生”的外貌、神态,并以静衬动,蓄势待发,为下文安塞腰鼓的响起作好了铺垫。

2.安塞腰鼓表演时它的舞姿有什么特点?

特点:壮阔、豪放、火烈。

3.作者对它的舞姿是怎么写的?这样写有什么好处?

先用排比的修辞手法,写一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!

再用比喻从后生的舞姿写,如强震击起的石头。

连续用排比和比喻的修辞手法写急促的鼓点像骤雨,飞扬的流苏像旋风,蹦跳的脚步像乱蛙,闪射的瞳仁像火花,强健的风姿像斗虎。

好处:运用比喻使描写的对象更加形象、生动、具体。运用排比使文章的气势更加恢宏、雄浑有力。

4.作者在写安塞腰鼓场面时联想到了什么?是实写还是虚写?

联想到了落日古战场,电闪雷鸣和人的大彻大悟;运用了虚写,增加了文章的内涵。

一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!

排比。语意层层递进,语势步步增强;有力地表现了生命沸腾,力量喷涌而出,不可遏制的情景。

骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。

比喻使对象更加形象具体,铺排出一系列异彩纷呈的画面。

反复使语言节奏明快,形象深刻清晰。

排比使文章气势恢宏、雄浑有力。

修辞角度

这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

反义词用得好,它们对比强烈,更能突出安塞腰鼓的特点。

一群茂腾腾的后生。

咝溜溜的南风吹动了高粱叶子,也吹动了他们的衣衫。

叠词的运用使语言亲切,富有韵味。

词语角度

交织!旋转!凝聚!奔突!辐射!翻飞!升华!

独立成段,它们特别引人注目,自然完成画面由静到动的急转。

这些有力的短句使文章语句铿锵,气势强劲,突出了安塞腰鼓的豪放美。

但是:

看!——

句式角度

耳畔是一声渺远的鸡啼。

以声写静,以动衬静。更加突出了鼓声停止后的寂静。

开头和结尾的静态描写

用动静结合的手法,开头静景为后文写擂鼓的动景设下铺垫,结尾静景收束全文,意境深远,两处静态描写使文章静中蕴动,充满画面美。

写法角度

容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。是挣脱了、冲破了、撞开了的那么一股劲!

(“那么一股劲”要“挣脱”“冲破”“撞开”什么?是什么“束缚”“羁绊”“闭塞”了“那一股劲”?)

贫瘠的黄土地、闭塞的生活,让生活在这儿的人们在物质和精神上受到太多的压抑和束缚,安塞腰鼓正是要打破这种束缚

,让生命宣泄在天地间。

·他们朴实得就像那片高粱。

·它使你惊异于那农民衣着包裹着的躯体,那消化着红豆角角老南瓜的躯体,居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量!(过着贫困生活的农民,哪里来的这么强大的力量?)

这是自然健康的生命,是原始的、未经人工雕饰的、没有半点污染的、不掺杂任何杂质的完完全全的生命。这是他们力量的源泉。

·多水的江南是易碎的玻璃,在那儿,打不得这样的腰鼓。(为什么“多水的江南”打不得这样的腰鼓?)

把多水的江南比作易碎的玻璃,生动形象地表现了江南的柔美秀丽,与文中气势磅礴、震天动地的安塞腰鼓形成了鲜明的对比,所以只有黄土高原这样充满原始粗犷的生命力量的“厚土” 才能承载安塞腰鼓的雄伟豪迈气势。

·结尾以“耳畔是一声渺远的鸡啼”结尾,有何深意?结合文章写作的时代背景试做分析。

“鸡啼”是天亮的标志,是新生活的开始、新希望的象征。安塞的茂腾腾的后生一阵疯狂擂鼓,震醒了安塞所有的人、黄土高原所有的人。这鼓点何尝不是人世间的一声报晓,它呼唤了生命中奔腾的力量,预示着黄土高原上的人们将要冲破束缚,走上追求幸福生活的道路。

安

塞

腰

鼓

表演前

表演中

表演后

安静

亢奋

寂静

生

命

力

量

面对这激昂的鼓声,面对这厚重的黄土,面对这群热烈奔放、使黄土地沸腾起来的年轻生命,你最想说什么?把你的心灵感悟和周围同学分享。

本文通过描写气势恢宏的安塞腰鼓,赞美安塞腰鼓所显示的力量之美,让人感悟到从黄土高原所产生的壮阔、豪放的气概和精神,催人奋进,给人震撼与鼓舞。

一方水土养育一方人,不同的地域有不同文化。我们的祖国幅员辽阔,秀美的山河,悠久的历史,灿烂的文化,都令我们无比自豪。

你们的家乡有没有独特的民风民俗艺术表演形式呢(比如中秋节的灯会、过年时的秧歌表演等)?请你也描绘一下这些民俗表演的表演场面。

3.安塞腰鼓

刘成章

腰鼓

陕北的安塞

你们知道这是什么鼓吗?

你们知道中国的“腰鼓之乡”是哪里吗?

1996年,安塞县被国家文化部命名为“中国腰鼓之乡”。

安塞腰鼓是一种独特的民间大型舞蹈艺术形式,具有2000年以上的历史。

安塞腰鼓是流传在陕西省北部安塞县一带的一种民间广场群体艺术,是陕北民间艺术中独特而具代表性的艺术形式。具有2000年以上的历史。它在长期流传过程中形成了粗犷豪放、剽悍威武、刚劲激昂、气势磅礴、浑厚雄壮等特点,充分体现了陕北高原民众憨厚老实、悍勇威猛的个性。

早在1986年,“安塞腰鼓”就荣膺首届中国民间舞蹈大赛最高荣誉奖,它先后在第11届亚运会开幕式、香港回归庆典等大型活动中表演,并赴日本进行表演。安塞腰鼓可由几人或上千人一同进行,磅礴的气势、精湛的表现力令人陶醉,被称为“天下第一鼓”。1996年,安塞县被国家文化部命名为“中国腰鼓之乡”。

1.整体感知,理清课文思路。 2.有感情地朗读课文,感受铿锵有力、富有节奏的语言。 3.品味排比句式的气势与激情,感受安塞腰鼓所宣泄的生命力量。

安塞腰鼓的起源与发展,和当地的历史地理环境及民情习俗是分不开的。安塞区位于陕西省延安市的北部,地域辽阔,沟壑纵横,延河在境内蜿蜒流过,属于典型的黄土高原地貌。历史上就是军事重地,素有“上郡咽喉”“北门锁钥”之称,为抵御外族入侵的边防要塞之一。当地群众传说,早在秦汉时期,腰鼓就被驻防将士视同刀枪、弓箭一样不可少的装备。遇到敌人突袭,就击鼓报警,传递讯息;两军对阵交锋,以击鼓助威;征战取得胜利,士卒又击鼓庆贺。随着时间的流逝,腰鼓从军事用途逐渐发展成为当地民众祈求神灵、祝愿丰收、欢度春节时的一种民俗性舞蹈,从而使腰鼓具有更大的群众性,但在击鼓的风格和表演上,继续保留着那些秦汉将士的勃勃英姿。

刘成章,陕西延安人。中共党员。1937年生于祖籍延安市。1961年毕业于陕西师范大学中文系。现任陕西省作家协会副主席、中国散文学会常务理事。已出版六种散文集,其中《羊想云彩》获首届鲁迅文学奖。著有散文集《黄土情》《刘成章散文选》《纤丽的阳光》《刘成章散文集》《羊想云彩》等。

1978年12月18日,在中国近当代史上是个值得记住的重要日子。这就是本文写作的时代背景——十一届三中全会召开后不久,改革开放的春风吹遍大江南北,越过太行,飘过秦岭,攀上高原。1982年的《中华人民共和国宪法》规定:“农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有;宅基地和自留地、自留山,也属于集体所有。 ”千百年来,以土地为根本的中国人民第一次真真正正地拥有了属于自己的土地。安塞人民沸腾了,全国人民沸腾了。当改革春风拂过安塞时,当地人们用他们祖辈流传的技艺——腰鼓表演来庆祝。“拨得云开见月明”这种心情一般人是很难体会到的。

(1)亢奋( ):

(2)晦暗( ):

(3)羁绊( ):

(4)冗杂( ):

极度兴奋。

昏暗。

缠住不能脱身,束缚。

繁杂。

kàng fèn

huì àn

jī bàn

rǒng zá

(5)蓦然( ):

(6)叹为观止( ):

(7)戛然而止( ):

mò rán

突然,猛然。

tàn wéi guān zhǐ

赞美看到的事物好到了极点。

jiá rán ér zhǐ

声音突然中止。

速读全文,合作探究:以“好一个安塞腰鼓”为线索,理清课文结构。

第一部分(1—4):安静的腰鼓

第二部分(5—27):宏伟的腰鼓

第三部分(28—30):寂静的腰鼓

“宏伟的腰鼓”这部分由面到点依次集中写了哪四个场景,给每个场景加一个小标题。

宏伟的场面

雄壮的响声

击鼓的后生

奇丽的舞姿

小标题

1.文章怎样写表演前的情况?这样写有什么好处?

2.安塞腰鼓表演时它的舞姿有什么特点?

3.作者对它的舞姿是怎么写的?这样写有什么好处?

4.作者在写安塞腰鼓场面时联想到了什么?是实写还是虚写?

1.文章怎样写表演前的情况?这样写有什么好处?

从背景写:是一片高粱地、咝溜溜的南风。

从人物写:是茂腾腾的后生。

从性格写:是朴实的。

从神情写:是沉稳而安静的。

从腰鼓的状态:呆呆的、不曾响。

好处:这一部分首先概括描写了“一群茂腾腾的后生”的外貌、神态,并以静衬动,蓄势待发,为下文安塞腰鼓的响起作好了铺垫。

2.安塞腰鼓表演时它的舞姿有什么特点?

特点:壮阔、豪放、火烈。

3.作者对它的舞姿是怎么写的?这样写有什么好处?

先用排比的修辞手法,写一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!

再用比喻从后生的舞姿写,如强震击起的石头。

连续用排比和比喻的修辞手法写急促的鼓点像骤雨,飞扬的流苏像旋风,蹦跳的脚步像乱蛙,闪射的瞳仁像火花,强健的风姿像斗虎。

好处:运用比喻使描写的对象更加形象、生动、具体。运用排比使文章的气势更加恢宏、雄浑有力。

4.作者在写安塞腰鼓场面时联想到了什么?是实写还是虚写?

联想到了落日古战场,电闪雷鸣和人的大彻大悟;运用了虚写,增加了文章的内涵。

一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!

排比。语意层层递进,语势步步增强;有力地表现了生命沸腾,力量喷涌而出,不可遏制的情景。

骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。

比喻使对象更加形象具体,铺排出一系列异彩纷呈的画面。

反复使语言节奏明快,形象深刻清晰。

排比使文章气势恢宏、雄浑有力。

修辞角度

这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

反义词用得好,它们对比强烈,更能突出安塞腰鼓的特点。

一群茂腾腾的后生。

咝溜溜的南风吹动了高粱叶子,也吹动了他们的衣衫。

叠词的运用使语言亲切,富有韵味。

词语角度

交织!旋转!凝聚!奔突!辐射!翻飞!升华!

独立成段,它们特别引人注目,自然完成画面由静到动的急转。

这些有力的短句使文章语句铿锵,气势强劲,突出了安塞腰鼓的豪放美。

但是:

看!——

句式角度

耳畔是一声渺远的鸡啼。

以声写静,以动衬静。更加突出了鼓声停止后的寂静。

开头和结尾的静态描写

用动静结合的手法,开头静景为后文写擂鼓的动景设下铺垫,结尾静景收束全文,意境深远,两处静态描写使文章静中蕴动,充满画面美。

写法角度

容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。是挣脱了、冲破了、撞开了的那么一股劲!

(“那么一股劲”要“挣脱”“冲破”“撞开”什么?是什么“束缚”“羁绊”“闭塞”了“那一股劲”?)

贫瘠的黄土地、闭塞的生活,让生活在这儿的人们在物质和精神上受到太多的压抑和束缚,安塞腰鼓正是要打破这种束缚

,让生命宣泄在天地间。

·他们朴实得就像那片高粱。

·它使你惊异于那农民衣着包裹着的躯体,那消化着红豆角角老南瓜的躯体,居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量!(过着贫困生活的农民,哪里来的这么强大的力量?)

这是自然健康的生命,是原始的、未经人工雕饰的、没有半点污染的、不掺杂任何杂质的完完全全的生命。这是他们力量的源泉。

·多水的江南是易碎的玻璃,在那儿,打不得这样的腰鼓。(为什么“多水的江南”打不得这样的腰鼓?)

把多水的江南比作易碎的玻璃,生动形象地表现了江南的柔美秀丽,与文中气势磅礴、震天动地的安塞腰鼓形成了鲜明的对比,所以只有黄土高原这样充满原始粗犷的生命力量的“厚土” 才能承载安塞腰鼓的雄伟豪迈气势。

·结尾以“耳畔是一声渺远的鸡啼”结尾,有何深意?结合文章写作的时代背景试做分析。

“鸡啼”是天亮的标志,是新生活的开始、新希望的象征。安塞的茂腾腾的后生一阵疯狂擂鼓,震醒了安塞所有的人、黄土高原所有的人。这鼓点何尝不是人世间的一声报晓,它呼唤了生命中奔腾的力量,预示着黄土高原上的人们将要冲破束缚,走上追求幸福生活的道路。

安

塞

腰

鼓

表演前

表演中

表演后

安静

亢奋

寂静

生

命

力

量

面对这激昂的鼓声,面对这厚重的黄土,面对这群热烈奔放、使黄土地沸腾起来的年轻生命,你最想说什么?把你的心灵感悟和周围同学分享。

本文通过描写气势恢宏的安塞腰鼓,赞美安塞腰鼓所显示的力量之美,让人感悟到从黄土高原所产生的壮阔、豪放的气概和精神,催人奋进,给人震撼与鼓舞。

一方水土养育一方人,不同的地域有不同文化。我们的祖国幅员辽阔,秀美的山河,悠久的历史,灿烂的文化,都令我们无比自豪。

你们的家乡有没有独特的民风民俗艺术表演形式呢(比如中秋节的灯会、过年时的秧歌表演等)?请你也描绘一下这些民俗表演的表演场面。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读