第20课社会主义国家的发展与变化课件-2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第20课社会主义国家的发展与变化课件-2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册(共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-10 11:42:11 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

国际社会主义运动发展历程

?

理论

实践

现实

?

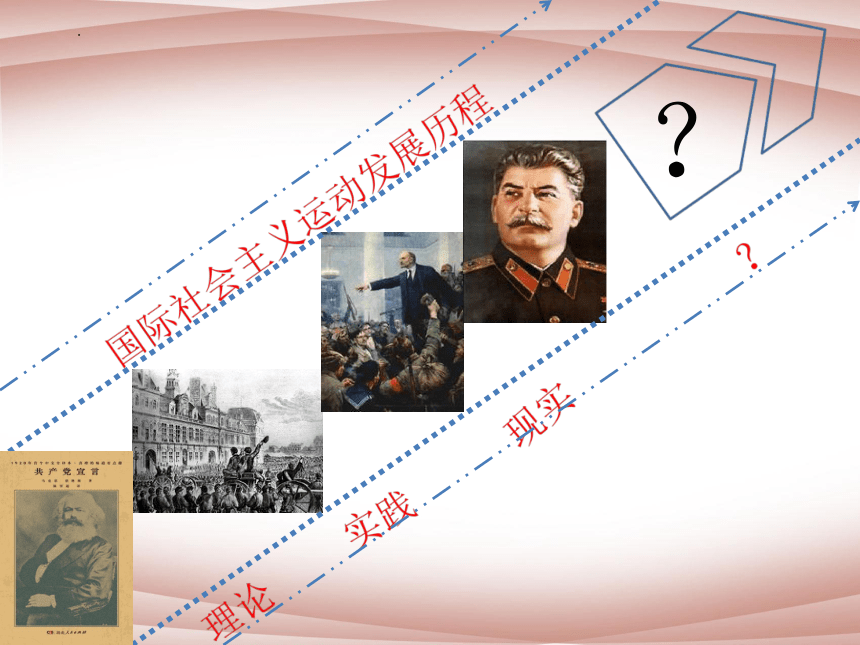

《中外历史刚要》下第八单元20世纪下半叶世界的新变化

第20课 社会主义国家的发展与变化

【课标要求】

通过了解第二次世界大战后社会主义的变化,认识其发展中的成就与问题。

【目录】

1.苏联的发展、改革

与解体

2.东欧的社会主义建

设、改革与巨变

3.中国特色社会主义

的新变化

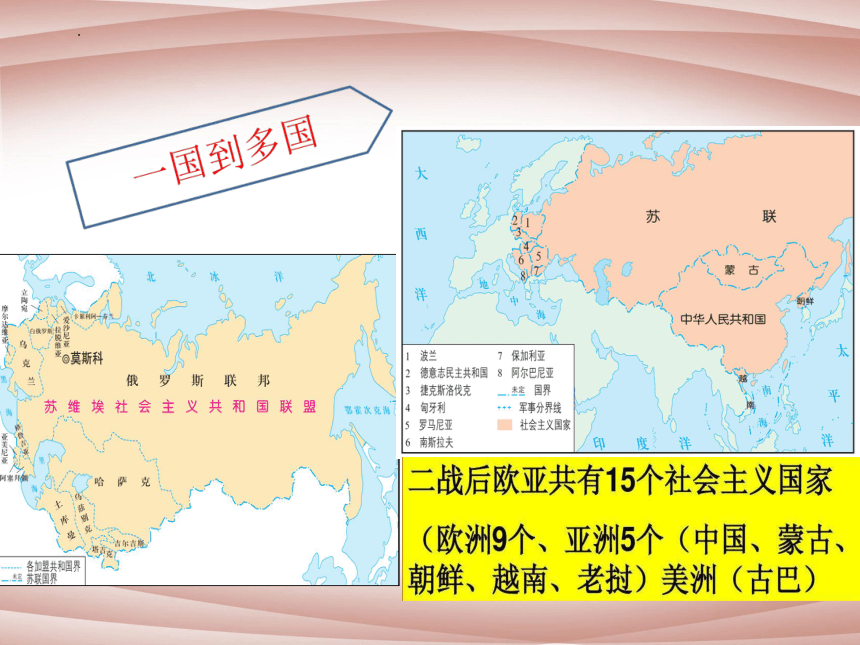

一国到多国

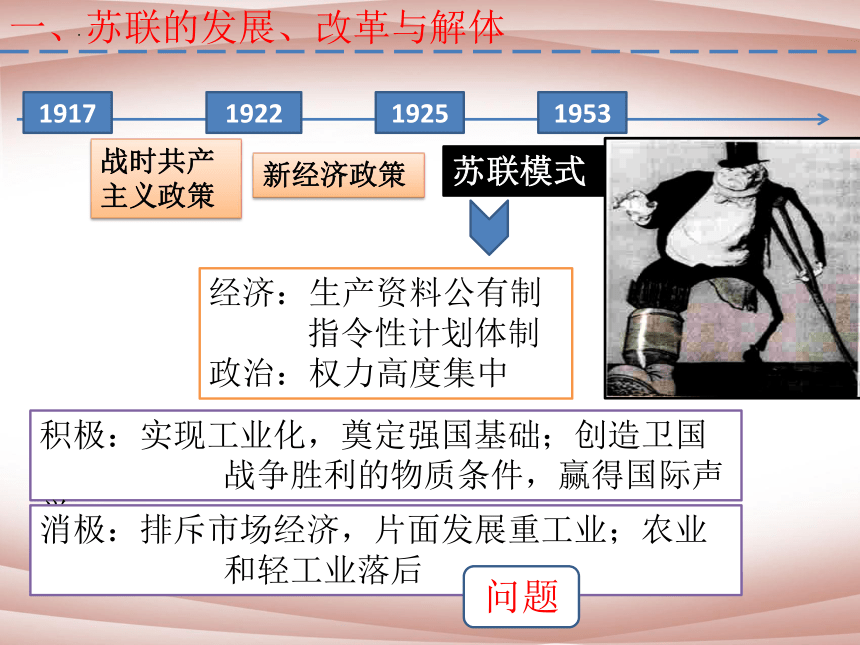

一、苏联的发展、改革与解体

1917

1922

1925

1953

战时共产主义政策

新经济政策

苏联模式

经济:生产资料公有制

指令性计划体制

政治:权力高度集中

积极:实现工业化,奠定强国基础;创造卫国

战争胜利的物质条件,赢得国际声誉

消极:排斥市场经济,片面发展重工业;农业

和轻工业落后

问题

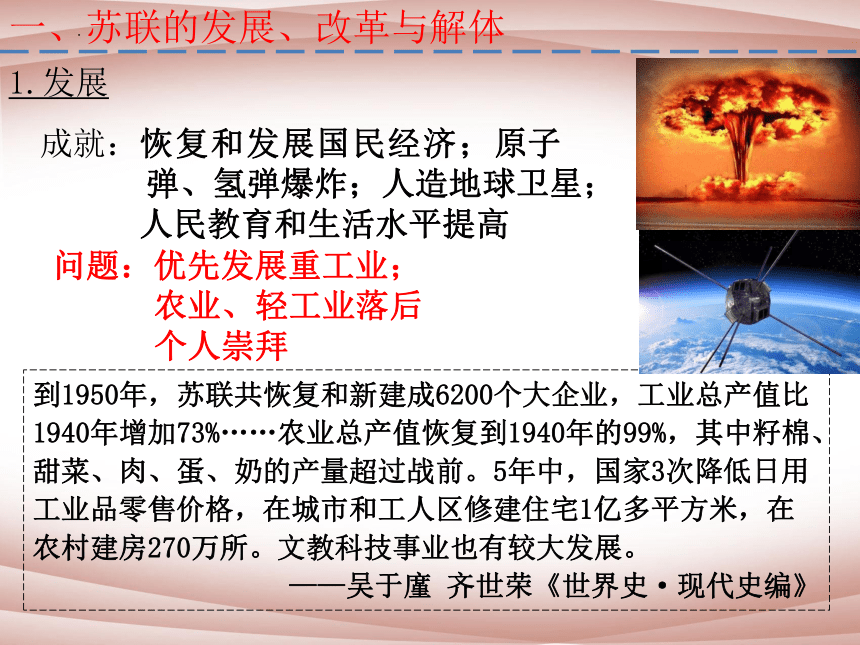

一、苏联的发展、改革与解体

1.发展

到1950年,苏联共恢复和新建成6200个大企业,工业总产值比1940年增加73%……农业总产值恢复到1940年的99%,其中籽棉、甜菜、肉、蛋、奶的产量超过战前。5年中,国家3次降低日用工业品零售价格,在城市和工人区修建住宅1亿多平方米,在农村建房270万所。文教科技事业也有较大发展。

——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》

成就:恢复和发展国民经济;原子

弹、氢弹爆炸;人造地球卫星;

人民教育和生活水平提高

问题:优先发展重工业;

农业、轻工业落后

个人崇拜

一、苏联的发展、改革与解体

2.改革

赫鲁晓夫把苏联改乱了,勃列日涅夫把苏联改残了,戈尔巴乔夫把苏联改没了。

1953

1964

1982

1985

1991

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

一、苏联的发展、改革与解体

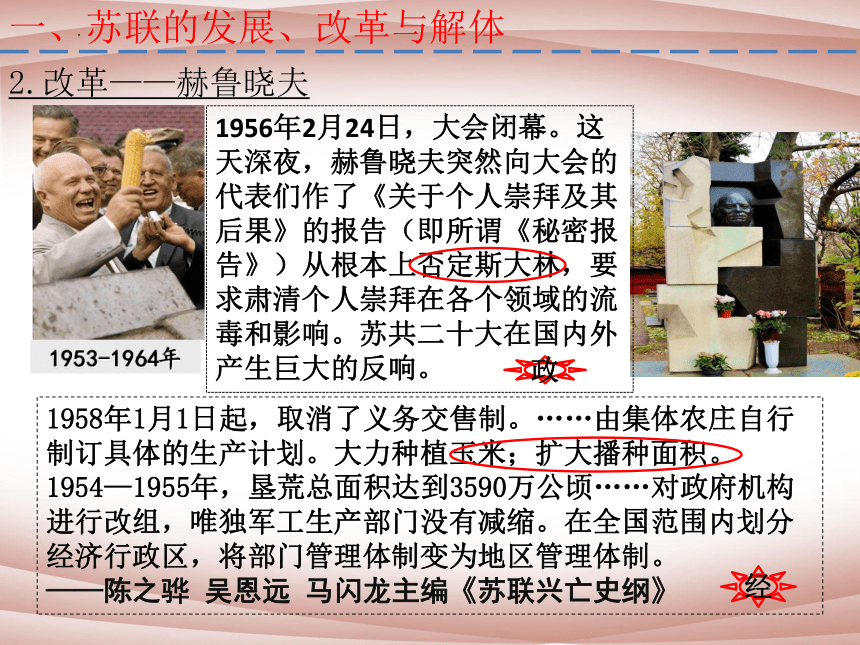

2.改革——赫鲁晓夫

1958年1月1日起,取消了义务交售制。……由集体农庄自行制订具体的生产计划。大力种植玉米;扩大播种面积。1954—1955年,垦荒总面积达到3590万公顷……对政府机构进行改组,唯独军工生产部门没有减缩。在全国范围内划分经济行政区,将部门管理体制变为地区管理体制。

——陈之骅 吴恩远 马闪龙主编《苏联兴亡史纲》

1953-1964年

1956年2月24日,大会闭幕。这天深夜,赫鲁晓夫突然向大会的代表们作了《关于个人崇拜及其后果》的报告(即所谓《秘密报告》)从根本上否定斯大林,要求肃清个人崇拜在各个领域的流毒和影响。苏共二十大在国内外产生巨大的反响。

政

经

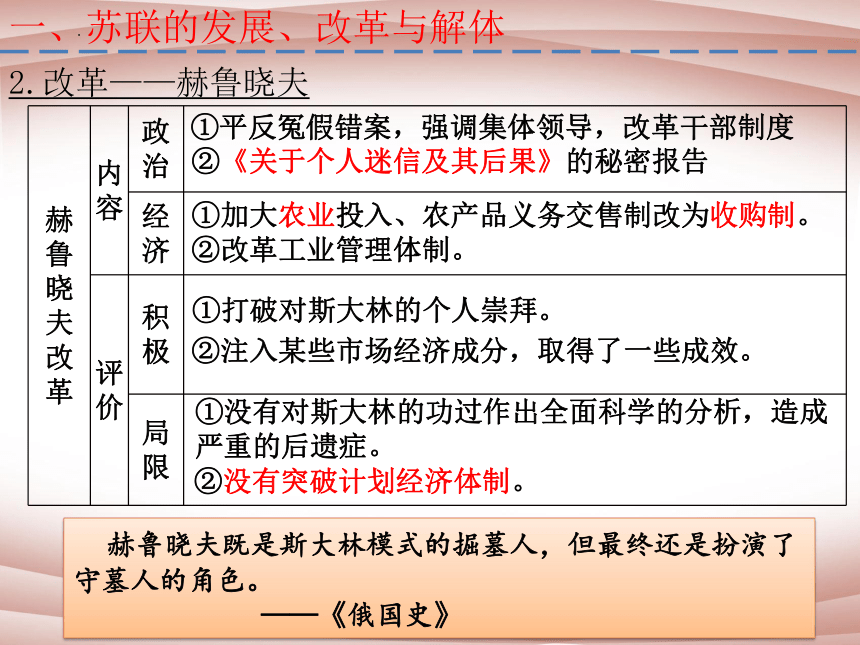

赫鲁晓夫改革 内容 政治

经济

评价 积极

局限

①平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

②《关于个人迷信及其后果》的秘密报告

①打破对斯大林的个人崇拜。

①没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

①加大农业投入、农产品义务交售制改为收购制。

②改革工业管理体制。

②注入某些市场经济成分,取得了一些成效。

②没有突破计划经济体制。

搞乱了

赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。

——《俄国史》

一、苏联的发展、改革与解体

2.改革——赫鲁晓夫

一、苏联的发展、改革与解体

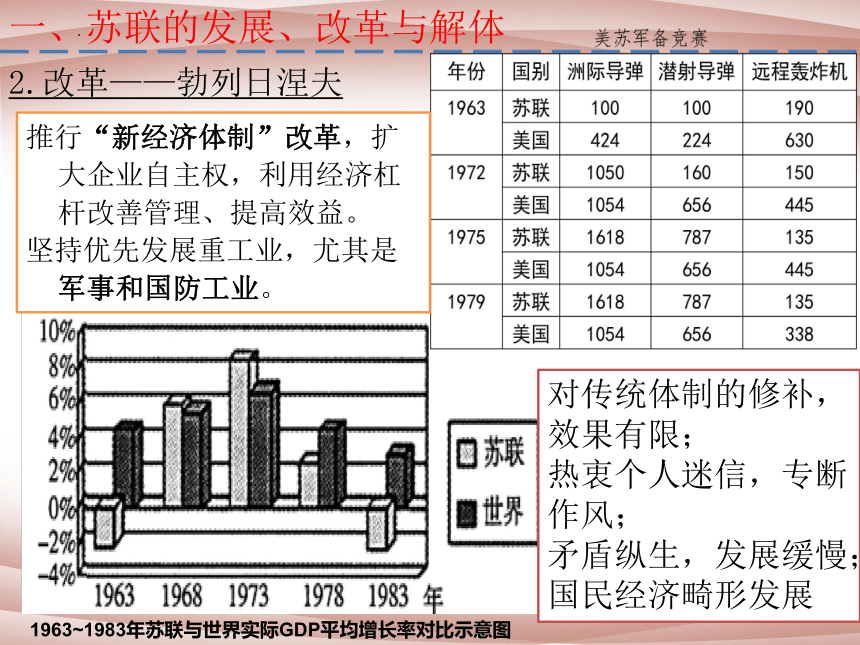

2.改革——勃列日涅夫

1963~1983年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图

推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用经济杠杆改善管理、提高效益。

坚持优先发展重工业,尤其是军事和国防工业。

对传统体制的修补,效果有限;

热衷个人迷信,专断作风;

矛盾纵生,发展缓慢;

国民经济畸形发展

一、苏联的发展、改革与解体

2.改革——勃列日涅夫

1991年吉尼斯世界纪录:获得奖章最多的人

苏联为了在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大了军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40% 。

——《世界现代史》

从战略核导弹的数量对比看,

1962年美国占有多一倍的优势,

1969年双方已成平手,

1978年,苏联拥有的洲际弹道导弹

和潜射导弹数都超过了美国,

常规武器方面苏联原本就拥有数量优势,美苏军事实力对比的天平已向苏联一端倾斜。

军备竞赛、超级大国

一、苏联的发展、改革与解体

2.改革——戈尔巴乔夫

1990年7月2日,戈尔巴乔夫在苏共二十八大的政治报告中时说,要考虑“一切理论的局限性”,其实质是说,要考虑马克思列宁主义的“局限性”。1991年7月25日,戈尔巴乔夫在苏共中央全会上强调:“过去,党只承认马克思列宁主义是鼓舞自己的源泉”,“现在,必须使我们的思想库内包括国外社会主义和民主思想的一切财富”。

——戈尔巴乔夫《苏共二十八大的政治报告》(1990年7月2日)

①经济上:承认市场调节在经济中的作用

②政治上:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行多党制、总统制和议会制.

③思想上:抛弃马克思主义指导,实行“ 多元化 ”(思想混乱,民族分裂主义)

一、苏联的发展、改革与解体

2.改革——戈尔巴乔夫

戈尔巴乔夫改革(1985~1991):改革试图对斯大林模式进行根本性改革,但最终彻底地断送苏联社会主义的一切。

有人曾形象地说:戈改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。戈改革不是去革除高度集中的政治经济体制,而是走上了否定共产党的领导、否定社会主义的道路。

1991年8月9日后,国家大权落入了以叶利钦(当时俄罗斯总统)为代表的“激进民主派”手中,加速苏联解体,苏联共产党被排挤出政权,其组织彻底瓦解,苏联国家政权发生质变

改革的方向

一、苏联的发展、改革与解体

3.解体

苏联解体的原因:

1、高度集中的政治经济体制的弊端(根本原因)

2、戈尔巴乔夫的改革(直接原因)

3、西方国家推行的“ 和平演变”

1991年12月26日,苏联解体

“重启人生”

“戈尔巴乔夫背弃了列宁”

苏联模式

二、东欧的社会主义建设、改革与巨变

1.背景

东欧在此是一个政治地理概念,指的是二战后东欧与东南欧地区在苏联帮助下建立的社会主义国家。

东欧人民民主国家在进行社会主义建设中,大多采取苏联模式,造成国民经济比重失调,国民收入下降。

各国试图突破苏联模式,追求独立发展

国家 内容 效果 局限

南斯拉夫

捷克斯洛伐克 其它国家 政治:社会主义自治制度

经济:权力下放,调动地方、企业和群众的积极性

①地方主义抬头

②民族问题尖锐,为国家分裂埋下隐患

政治上:发扬社会主义民主,改革党的领导体制

经济:建设有计划的市场经济体制 “布拉格之春”

外交:独立制定外交政策

苏联出兵,扼杀改革

波兰,匈牙利,民主德国

取得显著成效

都没有突破苏联模式的束缚

社会矛盾积重难返

二、东欧的社会主义建设、改革与巨变

2.改革

二、东欧的社会主义建设、改革与巨变

3.巨变

1989年起,东欧局势发生了激烈动荡,美国《时代》周刊曾用几个“10”概括了东欧五国的事态,“波兰的变化用了10年,匈牙利用10个月,民主德国用了10周,捷克斯洛伐克用了10天,而罗马尼亚仅为10个小时。”

1989-1992年,东欧各国社会政治经济制度急剧变化。(社→ 资)

南斯拉夫解体◎

一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸取教训,将促使社会主义向着更加建康的方向发展。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

①是社会主义力量遭到重大挫折,不是整个社会主义运动失败;

②只能说明苏联模式的失败,而不是社会主义的失败;

③社会主义发展模式不是唯一的,要探索适合国情的发展道路;

④任何一种社会制度从建立到完善,需要经历漫长的历史过程。

①重视民生,重视农业发展

②国民经济比例必须协调发展

③经济政策的制定要符合生产力水平,遵循客观经济规律

④改革要从自身国情出发,坚持社会主义道路

苏东剧变说明国际社会主义运动遭受重大挫折!

三、中国特色社会主义的新变化

1949年建立新民主主义国家

1954年颁布

《中华人民共和国宪法》

1956年 确立社会主义制度

改革开放

建立社会主义市场经济体制

中国特色社会主义进入新时代

中国发展模式

国际社会主义运动发展历程

?

理论

实践

现实

?

《中外历史刚要》下第八单元20世纪下半叶世界的新变化

第20课 社会主义国家的发展与变化

【课标要求】

通过了解第二次世界大战后社会主义的变化,认识其发展中的成就与问题。

【目录】

1.苏联的发展、改革

与解体

2.东欧的社会主义建

设、改革与巨变

3.中国特色社会主义

的新变化

一国到多国

一、苏联的发展、改革与解体

1917

1922

1925

1953

战时共产主义政策

新经济政策

苏联模式

经济:生产资料公有制

指令性计划体制

政治:权力高度集中

积极:实现工业化,奠定强国基础;创造卫国

战争胜利的物质条件,赢得国际声誉

消极:排斥市场经济,片面发展重工业;农业

和轻工业落后

问题

一、苏联的发展、改革与解体

1.发展

到1950年,苏联共恢复和新建成6200个大企业,工业总产值比1940年增加73%……农业总产值恢复到1940年的99%,其中籽棉、甜菜、肉、蛋、奶的产量超过战前。5年中,国家3次降低日用工业品零售价格,在城市和工人区修建住宅1亿多平方米,在农村建房270万所。文教科技事业也有较大发展。

——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》

成就:恢复和发展国民经济;原子

弹、氢弹爆炸;人造地球卫星;

人民教育和生活水平提高

问题:优先发展重工业;

农业、轻工业落后

个人崇拜

一、苏联的发展、改革与解体

2.改革

赫鲁晓夫把苏联改乱了,勃列日涅夫把苏联改残了,戈尔巴乔夫把苏联改没了。

1953

1964

1982

1985

1991

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

一、苏联的发展、改革与解体

2.改革——赫鲁晓夫

1958年1月1日起,取消了义务交售制。……由集体农庄自行制订具体的生产计划。大力种植玉米;扩大播种面积。1954—1955年,垦荒总面积达到3590万公顷……对政府机构进行改组,唯独军工生产部门没有减缩。在全国范围内划分经济行政区,将部门管理体制变为地区管理体制。

——陈之骅 吴恩远 马闪龙主编《苏联兴亡史纲》

1953-1964年

1956年2月24日,大会闭幕。这天深夜,赫鲁晓夫突然向大会的代表们作了《关于个人崇拜及其后果》的报告(即所谓《秘密报告》)从根本上否定斯大林,要求肃清个人崇拜在各个领域的流毒和影响。苏共二十大在国内外产生巨大的反响。

政

经

赫鲁晓夫改革 内容 政治

经济

评价 积极

局限

①平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

②《关于个人迷信及其后果》的秘密报告

①打破对斯大林的个人崇拜。

①没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

①加大农业投入、农产品义务交售制改为收购制。

②改革工业管理体制。

②注入某些市场经济成分,取得了一些成效。

②没有突破计划经济体制。

搞乱了

赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。

——《俄国史》

一、苏联的发展、改革与解体

2.改革——赫鲁晓夫

一、苏联的发展、改革与解体

2.改革——勃列日涅夫

1963~1983年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图

推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用经济杠杆改善管理、提高效益。

坚持优先发展重工业,尤其是军事和国防工业。

对传统体制的修补,效果有限;

热衷个人迷信,专断作风;

矛盾纵生,发展缓慢;

国民经济畸形发展

一、苏联的发展、改革与解体

2.改革——勃列日涅夫

1991年吉尼斯世界纪录:获得奖章最多的人

苏联为了在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大了军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40% 。

——《世界现代史》

从战略核导弹的数量对比看,

1962年美国占有多一倍的优势,

1969年双方已成平手,

1978年,苏联拥有的洲际弹道导弹

和潜射导弹数都超过了美国,

常规武器方面苏联原本就拥有数量优势,美苏军事实力对比的天平已向苏联一端倾斜。

军备竞赛、超级大国

一、苏联的发展、改革与解体

2.改革——戈尔巴乔夫

1990年7月2日,戈尔巴乔夫在苏共二十八大的政治报告中时说,要考虑“一切理论的局限性”,其实质是说,要考虑马克思列宁主义的“局限性”。1991年7月25日,戈尔巴乔夫在苏共中央全会上强调:“过去,党只承认马克思列宁主义是鼓舞自己的源泉”,“现在,必须使我们的思想库内包括国外社会主义和民主思想的一切财富”。

——戈尔巴乔夫《苏共二十八大的政治报告》(1990年7月2日)

①经济上:承认市场调节在经济中的作用

②政治上:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行多党制、总统制和议会制.

③思想上:抛弃马克思主义指导,实行“ 多元化 ”(思想混乱,民族分裂主义)

一、苏联的发展、改革与解体

2.改革——戈尔巴乔夫

戈尔巴乔夫改革(1985~1991):改革试图对斯大林模式进行根本性改革,但最终彻底地断送苏联社会主义的一切。

有人曾形象地说:戈改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。戈改革不是去革除高度集中的政治经济体制,而是走上了否定共产党的领导、否定社会主义的道路。

1991年8月9日后,国家大权落入了以叶利钦(当时俄罗斯总统)为代表的“激进民主派”手中,加速苏联解体,苏联共产党被排挤出政权,其组织彻底瓦解,苏联国家政权发生质变

改革的方向

一、苏联的发展、改革与解体

3.解体

苏联解体的原因:

1、高度集中的政治经济体制的弊端(根本原因)

2、戈尔巴乔夫的改革(直接原因)

3、西方国家推行的“ 和平演变”

1991年12月26日,苏联解体

“重启人生”

“戈尔巴乔夫背弃了列宁”

苏联模式

二、东欧的社会主义建设、改革与巨变

1.背景

东欧在此是一个政治地理概念,指的是二战后东欧与东南欧地区在苏联帮助下建立的社会主义国家。

东欧人民民主国家在进行社会主义建设中,大多采取苏联模式,造成国民经济比重失调,国民收入下降。

各国试图突破苏联模式,追求独立发展

国家 内容 效果 局限

南斯拉夫

捷克斯洛伐克 其它国家 政治:社会主义自治制度

经济:权力下放,调动地方、企业和群众的积极性

①地方主义抬头

②民族问题尖锐,为国家分裂埋下隐患

政治上:发扬社会主义民主,改革党的领导体制

经济:建设有计划的市场经济体制 “布拉格之春”

外交:独立制定外交政策

苏联出兵,扼杀改革

波兰,匈牙利,民主德国

取得显著成效

都没有突破苏联模式的束缚

社会矛盾积重难返

二、东欧的社会主义建设、改革与巨变

2.改革

二、东欧的社会主义建设、改革与巨变

3.巨变

1989年起,东欧局势发生了激烈动荡,美国《时代》周刊曾用几个“10”概括了东欧五国的事态,“波兰的变化用了10年,匈牙利用10个月,民主德国用了10周,捷克斯洛伐克用了10天,而罗马尼亚仅为10个小时。”

1989-1992年,东欧各国社会政治经济制度急剧变化。(社→ 资)

南斯拉夫解体◎

一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸取教训,将促使社会主义向着更加建康的方向发展。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

①是社会主义力量遭到重大挫折,不是整个社会主义运动失败;

②只能说明苏联模式的失败,而不是社会主义的失败;

③社会主义发展模式不是唯一的,要探索适合国情的发展道路;

④任何一种社会制度从建立到完善,需要经历漫长的历史过程。

①重视民生,重视农业发展

②国民经济比例必须协调发展

③经济政策的制定要符合生产力水平,遵循客观经济规律

④改革要从自身国情出发,坚持社会主义道路

苏东剧变说明国际社会主义运动遭受重大挫折!

三、中国特色社会主义的新变化

1949年建立新民主主义国家

1954年颁布

《中华人民共和国宪法》

1956年 确立社会主义制度

改革开放

建立社会主义市场经济体制

中国特色社会主义进入新时代

中国发展模式

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体