【语文】名师导航 语文版必修5(16.祸兮福兮)

文档属性

| 名称 | 【语文】名师导航 语文版必修5(16.祸兮福兮) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 32.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-02-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

16 祸兮福兮

名师导航

内容感知

老子,春秋时思想家,道家的创始人。一说即老聃,姓李名耳,字伯阳,楚国苦县(今河南鹿邑县)人。做过周朝“守藏室之史”(管理藏书的史官)。后退隐,著《老子》。

《老子》是中国古代哲学著作。又称《道德经》,被道教作为重要经典收入道藏。共81章,分上、下篇。现在通行本上篇言道,下篇言德。书中用“道”来说明宇宙万物的演变,提出了“道生一,一生二,二生三,三生万物”和“天下万物生于有,有生于无”的观点。

《老子》对后世影响深远,以它为主,形成了中国历史上和儒家对立的道家学派。

字词梳理

1.字音

颣(lèi) 刿(guì) 隅(yú) 泮(pàn)

颣矜(jīn) 垢(gòu) 稷(jì)

2.多音字

恶 相 和 奇

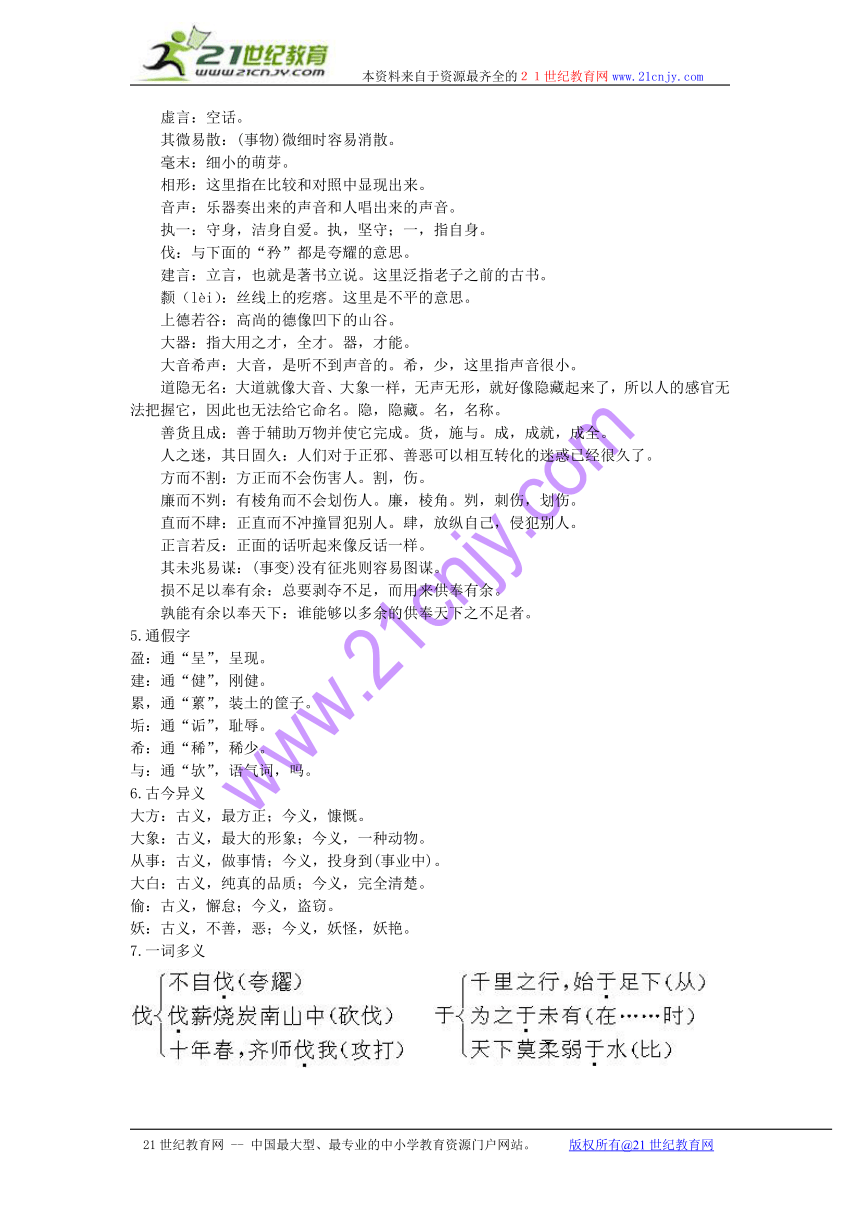

3.形近字

4.释义

斯恶矣:斯,则、就;恶,丑。

故有无相生:故,所以。

曲则全:委屈就能保全。

枉则直:弯曲就能伸直。

式:标准,表率。

长(zhǎng):长进。

昧:暗。

夷:平。

辱:污垢。

偷:苟且,懈怠。

伏:隐伏。

奇(jī):邪。

渝:改变。这里有败坏的意思。

泮(pàn):融解,消解。

无正:没有定准。正,准则。

张弓:给弓上弦。

相和:互相配和。

以:因此。

彰:明见是非。

虚言:空话。

其微易散:(事物)微细时容易消散。

毫末:细小的萌芽。

相形:这里指在比较和对照中显现出来。

音声:乐器奏出来的声音和人唱出来的声音。

执一:守身,洁身自爱。执,坚守;一,指自身。

伐:与下面的“矜”都是夸耀的意思。

建言:立言,也就是著书立说。这里泛指老子之前的古书。

颣(lèi):丝线上的疙瘩。这里是不平的意思。

上德若谷:高尚的德像凹下的山谷。

大器:指大用之才,全才。器,才能。

大音希声:大音,是听不到声音的。希,少,这里指声音很小。

道隐无名:大道就像大音、大象一样,无声无形,就好像隐藏起来了,所以人的感官无法把握它,因此也无法给它命名。隐,隐藏。名,名称。

善货且成:善于辅助万物并使它完成。货,施与。成,成就,成全。

人之迷,其日固久:人们对于正邪、善恶可以相互转化的迷惑已经很久了。

方而不割:方正而不会伤害人。割,伤。

廉而不刿:有棱角而不会划伤人。廉,棱角。刿,刺伤,划伤。

直而不肆:正直而不冲撞冒犯别人。肆,放纵自己,侵犯别人。

正言若反:正面的话听起来像反话一样。

其未兆易谋:(事变)没有征兆则容易图谋。

损不足以奉有余:总要剥夺不足,而用来供奉有余。

孰能有余以奉天下:谁能够以多余的供奉天下之不足者。

5.通假字

盈:通“呈”,呈现。

建:通“健”,刚健。

累,通“蔂”,装土的筐子。

垢:通“诟”,耻辱。

希:通“稀”,稀少。

与:通“欤”,语气词,吗。

6.古今异义

大方:古义,最方正;今义,慷慨。

大象:古义,最大的形象;今义,一种动物。

从事:古义,做事情;今义,投身到(事业中)。

大白:古义,纯真的品质;今义,完全清楚。

偷:古义,懈怠;今义,盗窃。

妖:古义,不善,恶;今义,妖怪,妖艳。

7.一词多义

8.词类活用

长短相形:名词用作动词,意思是在比较和对照中显现出来。

曲则全:形容词作动词,意思为保全。

不自是:形容词作动词,意思为“认为正确”。

其无正:形容词作名词,意思为“准则”。

9.特殊句式

(1)判断句

①祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。

翻译:灾祸是幸福的依身之处,幸福是灾祸的藏身之所。

②天之道,损有余而补不足。

翻译:自然界的规律,就是减少多余的来补足不够的。

③受国之垢,是谓社稷主;受国不详,是为天下王。

翻译:在国家遭受屈辱时承担责任,这是能配称作是国家的君王;在国家遭受灾难时承担责任,这才是配做天下的君王。

(2)倒装句

①状语后置句

a.为之于未有,治之于未乱。

翻译:要在事物还没有发生的时候就处理它,要在形势还没有发生动乱的时候就治理它。

b.千里之行,始于足下。

翻译:要走一千里远的路,从脚下的第一步开始。

c.天下莫柔弱于水。

翻译:普天之下没有哪一样东西比水更柔弱的了。

②宾语前置句

而攻坚强者莫之能胜。

翻译:但是攻击坚硬的东西却没有什么能够胜过水的。

句段剖析

一、疑难妙句

1.天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善矣。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。

翻译:天下都知道美之所以成为美,丑的观念就产生了;当知道善之所以为善,不善的观念就产生了。有和无互相生成,难和易互相完成,长和短互相形成,高和下互相调和,前和后互相追随。

剖析:老子在这一段中阐述了事物的相对与相生的关系。美与恶呈现,有和无、难和易、高和下、音和声、前和后,都是相对而存在的。世间本无所谓美丑,只是人的一种感官价值的判断,它们存在于人们的意识中是相对的、相生的。实际上在我们的生活中,也到处显示着这个道理,譬如动与静,世界上没有绝对静止的事物,物理学中的运动,都会先假定一个相对静止的参照物。假如没有静止,运动就无从谈起。再推而广之,世界上所有的事物,都存在一个对立面。

2.曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。

翻译:委屈反而能保全,弯曲反而能正直,凹陷反而能盛满水,陈旧反而能出新,少取反而能多得,贪多反而会迷惑。

剖析:这句话运用生动形象的类比,阐述了要辩证地对待事物的道理。一切事物都包含相反的动向,这就是道家所说的“反者道之动”:客观规律问题驱使着事物向它的对立面转化,虽然细微但却绵延不绝地持续着。从这里我们也可以得到启示:在我们的生活中,同样需要用这种一分为二的辩证方法去正确地看待世界。

3.合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

翻译:合抱粗的大树,由细小的幼芽长成;九层高的高台,由一筐一筐的土筑成;要走千里的路,从脚下的第一步开始。

剖析:这句话阐述了大与小的关系。做任何大事,都要从小事做起,要积少成多,在这里,老子强调了积累对做人做事的重要性。我们不管是做事业的,还是研究学问的,都要脚踏实地地一步步地积累,要善始善终,老子的至理哲言对今天的我们仍然有很大的启迪。

二、重点语段

1.上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。故建言有之:明道若昧,进道若退,夷道若颣;上德若谷,大白若辱,广德若不足,建德若偷;质真若渝,大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形。道隐无名,夫唯道,善待且成。

翻译:上士听了道,努力地奉行;中士听了道,似信似疑,下士听了道,必哈哈大笑。若不被这种人笑话,则道就不够格称作道!因此古书说:光明之道恰似黑暗,前进的道恰似后退,平直的道好像偏斜。高尚的德好像低谷,洁净的白色好像污黑,广大的德行好像不足;刚健的德行好像不足;最方正的反而没有棱角,最贵重的器物反而很迟才生成,最高的声音听不见。最大的形象看不见。大道隐藏起来,无法给它命名。只有道,善于辅助万物并使它完成。

剖析:在本段落中,老子阐述了真正的道是不容易认识的。虽然道无所不在,却又难以识别。能得道的人必须具有“昧”“退”“辱”“偷”等的境界。这里老子将“闻道”的境界分为三种:大笑是因为不能窥透天机,只觉得荒谬;半信半疑是因为看明白一些,却又不能完全弄懂;而上士之高明,就在于他能够一眼看穿,见出其本质,从而勤力而行之。这也恰恰从侧面说明了(事物)道是深藏不露的,常是以相反的姿态示人。在道家哲学中,道与非道、高与不高、好与不好等不是截然分开的,有道之士所表现出来的常常是,高而不做高的姿态,好而没有好的架子。

2.祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。孰知其极?其无正。正复为奇,善复为妖。人之迷,其日固久!是以圣人方而不割,廉而不刿,直而不肆,光而不耀。

翻译:灾祸是幸福的依身之处,幸福是灾祸的藏身之所。谁知道它们的界限呢?似乎没个定准。正会还原成邪,善会还原成恶。人们对正邪、善恶可以转化的迷惑已经很久了。所以圣人方正但不会伤害人,有棱角却不会划伤人,正直却不冒犯别人,光明却不耀眼。

剖析:这一节分为两个层次:前一层举例说明事物的相对存在与相反动向,后面一层说明圣人因此产生的处世态度。在这里老子为我们阐述了福祸是可以相互转化的道理。从这里我们可以得到许多启示:当我们处于顺境时,不要盲目乐观,要保持清醒的头脑,以免乐极生悲;处于逆境时,不必灰心丧气,对前途要有信心。面对变化的世间万物,要以平和、内敛、淡泊的态度,安然处之,这也正是老子对我们的谆谆告诫。

结构简析

课文所选的虽然不连贯,也不能全面反映老子的思想,但却集中地表现了他的辩证法思想。全文所节选的七节,独立成段,按照一定的论述思路,论证了老子的思想。其篇章结构如下:

第一节:说明事物的相对与相生。

第二节:说明要辩证地对待事物,并由此树立了道家的人生观。

第三节:说明“道”的不易识别。

第四节:阐述了福祸相生的关系。

第五节:阐述谋事在先和积累的重要性。

第六节:阐述天道与人道的区别。

第七节:阐述真正的强者应当主动取弱势,应当甘居下流。

主旨浅探

本文共节选了《道德经》中的七章,在这七章中,老子主要阐述了他的辩证法思想,由论述事物之间相对与相生的关系,进而论述了福祸相依的道理以及人们在社会中立身处世的态度。

文法览胜

《老子》的修辞特色

老子倡言“绝圣弃智”“美言不信”,似乎不像儒家孔孟那样重视语言表达,罗根泽即认为:老子“既然反对美,反对言,则借助于美与言的文学,更不必说了”。老子诚然无意于沉思翰藻,然而正如鲁迅所云:“然文辞之美富者,实惟道家”,五千言精妙凝练,表现出高度的语言写作技巧则是无疑的。鲁迅所谓“时亦对字协韵,以便记诵”,即是指其无心为文,自然成采而言。

关于语言修辞技巧,研究者普遍认为《老子》在比喻和排比的运用上独具特色。汤漳平认为:大量使用形象性的比喻,从而“深入浅出地说明了他的哲理”。陆永品亦认为,《老子》“善于运用生动的比喻、鲜明的形象来阐发哲理,赋予虚无缥缈的自然道论以形象化、具体化”。章沧授对《老子》的语言修辞手法作了更为全面具体的研究,认为《老子》在句式的运用上独具匠心,“他善于使用排比、对偶、连锁、递进等各种句式,表情达意,形式新颖,变化灵活”。文章重点分析了排比和对偶两种句式:《老子》中的排比句数量多,格式齐备,形式灵活,运用巧妙,“这些排比句的运用,既使论述的事理主次分明,条理清晰,层层递进,详尽通达;也使文章雄健有力,气势磅礴,若悬河飞泻,注而不竭”;《老子》大量运用对偶句,“这些对偶句以整齐的句式有机地错置在各章中,不仅给人以美感,而且含有深刻的哲理,令人启迪无穷”。章文对《老子》用喻进行了详尽的考察,指出:老子大量地运用明喻、博喻、隐喻来说明事理,并且不拘一格,形式灵活,风格多变,有其独到之处,“有时如江河尽泻,一气贯通,有时又像逆流回旋,顿挫抑扬;有时若短兵相接,锋芒毕露,有时又含蓄不露,回味无穷”。《老子》中比喻不仅仅是一般的“举他物以明之”的修辞手法,而是“往往借助丰富的想象以构成鲜明的形象”,丰富的想象表现为联类无穷的思维运动,使比喻具有联想功能,从而形成了其独有的抒彩。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

16 祸兮福兮

名师导航

内容感知

老子,春秋时思想家,道家的创始人。一说即老聃,姓李名耳,字伯阳,楚国苦县(今河南鹿邑县)人。做过周朝“守藏室之史”(管理藏书的史官)。后退隐,著《老子》。

《老子》是中国古代哲学著作。又称《道德经》,被道教作为重要经典收入道藏。共81章,分上、下篇。现在通行本上篇言道,下篇言德。书中用“道”来说明宇宙万物的演变,提出了“道生一,一生二,二生三,三生万物”和“天下万物生于有,有生于无”的观点。

《老子》对后世影响深远,以它为主,形成了中国历史上和儒家对立的道家学派。

字词梳理

1.字音

颣(lèi) 刿(guì) 隅(yú) 泮(pàn)

颣矜(jīn) 垢(gòu) 稷(jì)

2.多音字

恶 相 和 奇

3.形近字

4.释义

斯恶矣:斯,则、就;恶,丑。

故有无相生:故,所以。

曲则全:委屈就能保全。

枉则直:弯曲就能伸直。

式:标准,表率。

长(zhǎng):长进。

昧:暗。

夷:平。

辱:污垢。

偷:苟且,懈怠。

伏:隐伏。

奇(jī):邪。

渝:改变。这里有败坏的意思。

泮(pàn):融解,消解。

无正:没有定准。正,准则。

张弓:给弓上弦。

相和:互相配和。

以:因此。

彰:明见是非。

虚言:空话。

其微易散:(事物)微细时容易消散。

毫末:细小的萌芽。

相形:这里指在比较和对照中显现出来。

音声:乐器奏出来的声音和人唱出来的声音。

执一:守身,洁身自爱。执,坚守;一,指自身。

伐:与下面的“矜”都是夸耀的意思。

建言:立言,也就是著书立说。这里泛指老子之前的古书。

颣(lèi):丝线上的疙瘩。这里是不平的意思。

上德若谷:高尚的德像凹下的山谷。

大器:指大用之才,全才。器,才能。

大音希声:大音,是听不到声音的。希,少,这里指声音很小。

道隐无名:大道就像大音、大象一样,无声无形,就好像隐藏起来了,所以人的感官无法把握它,因此也无法给它命名。隐,隐藏。名,名称。

善货且成:善于辅助万物并使它完成。货,施与。成,成就,成全。

人之迷,其日固久:人们对于正邪、善恶可以相互转化的迷惑已经很久了。

方而不割:方正而不会伤害人。割,伤。

廉而不刿:有棱角而不会划伤人。廉,棱角。刿,刺伤,划伤。

直而不肆:正直而不冲撞冒犯别人。肆,放纵自己,侵犯别人。

正言若反:正面的话听起来像反话一样。

其未兆易谋:(事变)没有征兆则容易图谋。

损不足以奉有余:总要剥夺不足,而用来供奉有余。

孰能有余以奉天下:谁能够以多余的供奉天下之不足者。

5.通假字

盈:通“呈”,呈现。

建:通“健”,刚健。

累,通“蔂”,装土的筐子。

垢:通“诟”,耻辱。

希:通“稀”,稀少。

与:通“欤”,语气词,吗。

6.古今异义

大方:古义,最方正;今义,慷慨。

大象:古义,最大的形象;今义,一种动物。

从事:古义,做事情;今义,投身到(事业中)。

大白:古义,纯真的品质;今义,完全清楚。

偷:古义,懈怠;今义,盗窃。

妖:古义,不善,恶;今义,妖怪,妖艳。

7.一词多义

8.词类活用

长短相形:名词用作动词,意思是在比较和对照中显现出来。

曲则全:形容词作动词,意思为保全。

不自是:形容词作动词,意思为“认为正确”。

其无正:形容词作名词,意思为“准则”。

9.特殊句式

(1)判断句

①祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。

翻译:灾祸是幸福的依身之处,幸福是灾祸的藏身之所。

②天之道,损有余而补不足。

翻译:自然界的规律,就是减少多余的来补足不够的。

③受国之垢,是谓社稷主;受国不详,是为天下王。

翻译:在国家遭受屈辱时承担责任,这是能配称作是国家的君王;在国家遭受灾难时承担责任,这才是配做天下的君王。

(2)倒装句

①状语后置句

a.为之于未有,治之于未乱。

翻译:要在事物还没有发生的时候就处理它,要在形势还没有发生动乱的时候就治理它。

b.千里之行,始于足下。

翻译:要走一千里远的路,从脚下的第一步开始。

c.天下莫柔弱于水。

翻译:普天之下没有哪一样东西比水更柔弱的了。

②宾语前置句

而攻坚强者莫之能胜。

翻译:但是攻击坚硬的东西却没有什么能够胜过水的。

句段剖析

一、疑难妙句

1.天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善矣。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。

翻译:天下都知道美之所以成为美,丑的观念就产生了;当知道善之所以为善,不善的观念就产生了。有和无互相生成,难和易互相完成,长和短互相形成,高和下互相调和,前和后互相追随。

剖析:老子在这一段中阐述了事物的相对与相生的关系。美与恶呈现,有和无、难和易、高和下、音和声、前和后,都是相对而存在的。世间本无所谓美丑,只是人的一种感官价值的判断,它们存在于人们的意识中是相对的、相生的。实际上在我们的生活中,也到处显示着这个道理,譬如动与静,世界上没有绝对静止的事物,物理学中的运动,都会先假定一个相对静止的参照物。假如没有静止,运动就无从谈起。再推而广之,世界上所有的事物,都存在一个对立面。

2.曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。

翻译:委屈反而能保全,弯曲反而能正直,凹陷反而能盛满水,陈旧反而能出新,少取反而能多得,贪多反而会迷惑。

剖析:这句话运用生动形象的类比,阐述了要辩证地对待事物的道理。一切事物都包含相反的动向,这就是道家所说的“反者道之动”:客观规律问题驱使着事物向它的对立面转化,虽然细微但却绵延不绝地持续着。从这里我们也可以得到启示:在我们的生活中,同样需要用这种一分为二的辩证方法去正确地看待世界。

3.合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

翻译:合抱粗的大树,由细小的幼芽长成;九层高的高台,由一筐一筐的土筑成;要走千里的路,从脚下的第一步开始。

剖析:这句话阐述了大与小的关系。做任何大事,都要从小事做起,要积少成多,在这里,老子强调了积累对做人做事的重要性。我们不管是做事业的,还是研究学问的,都要脚踏实地地一步步地积累,要善始善终,老子的至理哲言对今天的我们仍然有很大的启迪。

二、重点语段

1.上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。故建言有之:明道若昧,进道若退,夷道若颣;上德若谷,大白若辱,广德若不足,建德若偷;质真若渝,大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形。道隐无名,夫唯道,善待且成。

翻译:上士听了道,努力地奉行;中士听了道,似信似疑,下士听了道,必哈哈大笑。若不被这种人笑话,则道就不够格称作道!因此古书说:光明之道恰似黑暗,前进的道恰似后退,平直的道好像偏斜。高尚的德好像低谷,洁净的白色好像污黑,广大的德行好像不足;刚健的德行好像不足;最方正的反而没有棱角,最贵重的器物反而很迟才生成,最高的声音听不见。最大的形象看不见。大道隐藏起来,无法给它命名。只有道,善于辅助万物并使它完成。

剖析:在本段落中,老子阐述了真正的道是不容易认识的。虽然道无所不在,却又难以识别。能得道的人必须具有“昧”“退”“辱”“偷”等的境界。这里老子将“闻道”的境界分为三种:大笑是因为不能窥透天机,只觉得荒谬;半信半疑是因为看明白一些,却又不能完全弄懂;而上士之高明,就在于他能够一眼看穿,见出其本质,从而勤力而行之。这也恰恰从侧面说明了(事物)道是深藏不露的,常是以相反的姿态示人。在道家哲学中,道与非道、高与不高、好与不好等不是截然分开的,有道之士所表现出来的常常是,高而不做高的姿态,好而没有好的架子。

2.祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。孰知其极?其无正。正复为奇,善复为妖。人之迷,其日固久!是以圣人方而不割,廉而不刿,直而不肆,光而不耀。

翻译:灾祸是幸福的依身之处,幸福是灾祸的藏身之所。谁知道它们的界限呢?似乎没个定准。正会还原成邪,善会还原成恶。人们对正邪、善恶可以转化的迷惑已经很久了。所以圣人方正但不会伤害人,有棱角却不会划伤人,正直却不冒犯别人,光明却不耀眼。

剖析:这一节分为两个层次:前一层举例说明事物的相对存在与相反动向,后面一层说明圣人因此产生的处世态度。在这里老子为我们阐述了福祸是可以相互转化的道理。从这里我们可以得到许多启示:当我们处于顺境时,不要盲目乐观,要保持清醒的头脑,以免乐极生悲;处于逆境时,不必灰心丧气,对前途要有信心。面对变化的世间万物,要以平和、内敛、淡泊的态度,安然处之,这也正是老子对我们的谆谆告诫。

结构简析

课文所选的虽然不连贯,也不能全面反映老子的思想,但却集中地表现了他的辩证法思想。全文所节选的七节,独立成段,按照一定的论述思路,论证了老子的思想。其篇章结构如下:

第一节:说明事物的相对与相生。

第二节:说明要辩证地对待事物,并由此树立了道家的人生观。

第三节:说明“道”的不易识别。

第四节:阐述了福祸相生的关系。

第五节:阐述谋事在先和积累的重要性。

第六节:阐述天道与人道的区别。

第七节:阐述真正的强者应当主动取弱势,应当甘居下流。

主旨浅探

本文共节选了《道德经》中的七章,在这七章中,老子主要阐述了他的辩证法思想,由论述事物之间相对与相生的关系,进而论述了福祸相依的道理以及人们在社会中立身处世的态度。

文法览胜

《老子》的修辞特色

老子倡言“绝圣弃智”“美言不信”,似乎不像儒家孔孟那样重视语言表达,罗根泽即认为:老子“既然反对美,反对言,则借助于美与言的文学,更不必说了”。老子诚然无意于沉思翰藻,然而正如鲁迅所云:“然文辞之美富者,实惟道家”,五千言精妙凝练,表现出高度的语言写作技巧则是无疑的。鲁迅所谓“时亦对字协韵,以便记诵”,即是指其无心为文,自然成采而言。

关于语言修辞技巧,研究者普遍认为《老子》在比喻和排比的运用上独具特色。汤漳平认为:大量使用形象性的比喻,从而“深入浅出地说明了他的哲理”。陆永品亦认为,《老子》“善于运用生动的比喻、鲜明的形象来阐发哲理,赋予虚无缥缈的自然道论以形象化、具体化”。章沧授对《老子》的语言修辞手法作了更为全面具体的研究,认为《老子》在句式的运用上独具匠心,“他善于使用排比、对偶、连锁、递进等各种句式,表情达意,形式新颖,变化灵活”。文章重点分析了排比和对偶两种句式:《老子》中的排比句数量多,格式齐备,形式灵活,运用巧妙,“这些排比句的运用,既使论述的事理主次分明,条理清晰,层层递进,详尽通达;也使文章雄健有力,气势磅礴,若悬河飞泻,注而不竭”;《老子》大量运用对偶句,“这些对偶句以整齐的句式有机地错置在各章中,不仅给人以美感,而且含有深刻的哲理,令人启迪无穷”。章文对《老子》用喻进行了详尽的考察,指出:老子大量地运用明喻、博喻、隐喻来说明事理,并且不拘一格,形式灵活,风格多变,有其独到之处,“有时如江河尽泻,一气贯通,有时又像逆流回旋,顿挫抑扬;有时若短兵相接,锋芒毕露,有时又含蓄不露,回味无穷”。《老子》中比喻不仅仅是一般的“举他物以明之”的修辞手法,而是“往往借助丰富的想象以构成鲜明的形象”,丰富的想象表现为联类无穷的思维运动,使比喻具有联想功能,从而形成了其独有的抒彩。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网