人教部编版八下语文课时作业 1 社戏(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八下语文课时作业 1 社戏(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 40.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-10 18:48:49 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版八下语文课时作业 1 社戏

一、单选题(共4小题;)

1.下列各组中加点字的注音全都正确的一项是( )

A.行辈(xíng) 絮叨(xù) 船橹(lǔ) 亢奋(kàng)

B.怠慢(dài) 烙印(lào) 糜子(mí) 伛偻(lǚ)

C.凫水(fú) 旺相(xiāng) 脑畔(pàn) 潺潺(chán)

D.竹篙(gāo) 晌午(shǎng) 油馍(mó) 挑剔(ti)

2.下面句子中有错别字的一项是( )

A.这十多个少年,委实没有一个不会凫水的。

B.容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。

C.这里不过是拉开了维幕的一角而已。

D.近些年来,骤然掀起一股长江考察热。

3.下列有关文学常识表述有错的一项是( )

A.《动物笑谈》选自《所罗门王的指环》一书。

B.《皇帝的新装》的体裁是童话,作者是丹麦人安徒生。

C.《伊索寓言》原是民间故事,后经人加工传世。

D.《吕氏春秋》又称《吕览》,先秦杂家代表著作。

4.下面有关文学常识的表述不正确的一项是( )

A.《骆驼祥子》一文围绕祥子的最大梦想,写他三起三落的人生经历,突出当时社会人民的苦难生活。

B.《说和做——记闻一多先生言行片段》不同于一般的人物传记,记叙了闻一多先生的主要事迹,表现了他的崇高品格,高度赞扬了他的革命精神。

C.鲁迅先生的《阿长与山海经》所追忆的保姆,是一个粗人,鲁迅抒写了对这位劳动妇女的厌恶之情。

D.《一棵小桃树》一文表达的情感非常丰富,其中含有感谢奶奶对小桃树的呵护,对自己人生的呵护。

二、填空题(共1小题;)

5.请从以下人物中选择一位,结合相关的课文内容对出下联。

陶渊明 郦道元 陶弘景 苏东坡

上联:郭沫若向往光明勾画天上街市,

下联: 。

三、复合题(共4小题;)

6.请用横线标出下列词语中的错别字,并在括号中订正。

(1).粗制烂造( )

(2).正襟威坐( )

(3).诚皇诚恐( )

(4).暗然失色( )

7.全球海拔最高的 5G 信号基站——珠峰海拔 6500 米处的中国移动 5G 基站于 4 月 30 日开通投入使用,5G 信号首次覆盖珠峰峰顶。阅读下面相关材料,回答下面两题。

材料一:从海拔 5300 米的珠峰大本营到 6500 米前进营地,共计需要铺设 25 公里的光缆,在需要被送往珠峰营地的通信设备和相应物件等之中,光纤是最具“分量”的。一盘 3 公里的光纤重达 700 Kg,25 公里的光纤重达 5.8 吨,全部要靠人工扛上去。高原环境下,运输一盘 3 公里的光缆往往需要 40 人同时肩扛。

材料二:我们之所以要克服重重困难,投入那么人力、物力在珠峰建立 5G 通讯网络,有两个主要目的,一是服务于珠峰的科考研究和坏境保护,二是服务科考人员及登山者的人身安全。其社会效益远远大于其经济效益。

材料三:高海拔地区缺氧,人很容易忘事。工作人员必须十分谨慎,避免接错线,做错线据,在零下二三十度接线头也是一种挑战。因为拧螺丝接线头,工作人员不能戴厚的羽绒手套,要戴比较轻薄一点的手套,只能在施工一段时间以后,重新戴上厚手套,把手暖和过来,再继续操作。

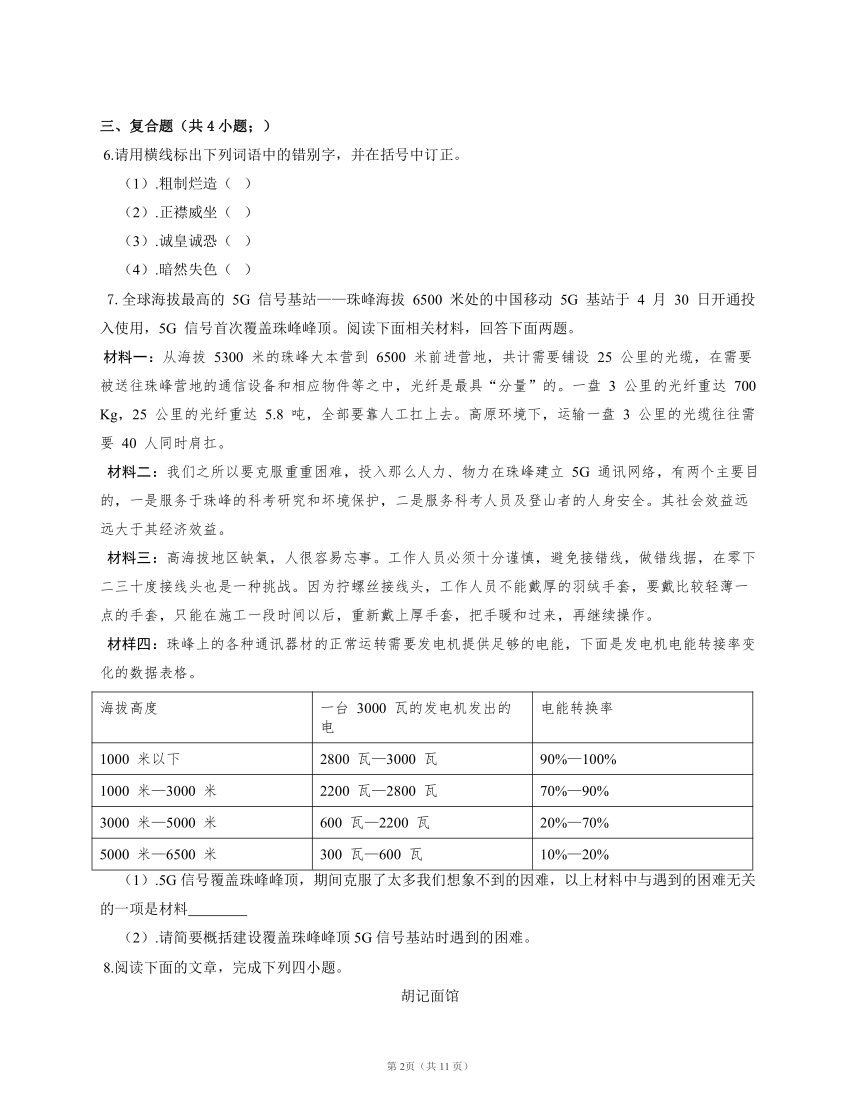

材样四:珠峰上的各种通讯器材的正常运转需要发电机提供足够的电能,下面是发电机电能转接率变化的数据表格。

海拔高度 一台 3000 瓦的发电机发出的电 电能转换率

1000 米以下 2800 瓦—3000 瓦 90%—100%

1000 米—3000 米 2200 瓦—2800 瓦 70%—90%

3000 米—5000 米 600 瓦—2200 瓦 20%—70%

5000 米—6500 米 300 瓦—600 瓦 10%—20%

(1).5G 信号覆盖珠峰峰顶,期间克服了太多我们想象不到的因难,以上材料中与遇到的困难无关的一项是材料

(2).请简要概括建设覆盖珠峰峰顶 5G 信号基站时遇到的困难。

8.阅读下面的文章,完成下列四小题。

胡记面馆

马苏玥

(1)胡记面馆,是小城东头最有名的面馆,胡家世代经营着小城老街偏东头的面馆子,靠着祖上流传下来的古法做面发家,子孙代代相传。用古法精心配制出来的面细润筋道、清新爽口,吃过的人没有不夸赞的。

(2)老街人看到这代胡记的掌勺兼老板老胡都笑嘻嘻地打招呼:“老胡,多做一碗吧,馋面喽。”老胡也笑:“三六九,年年有,祖宗的老规矩俺可不敢改了!饿饿吧,明天再来。”

(3)胡记面做起来可不容易!一年里下麦子的时候,挑熟好的麦捆回家,人推着石磨细细地磨,这样面粉老到细腻。面是在头天晚上和的,先把面用水一裹,搓成块块,再加碱醒面,碱要讲纯度,不能太杂。面要醒到苦里发甜,味不对就弃面重醒,醒好的面用湿布包着放一晚,第二天拉的时候,面就筋道,任人拉扭。这一步步说着简单,做起来复杂麻烦,可胡家人从来不嫌麻烦,因为,少或改了步骤,面就不如之前鲜嫩了。

(4)老胡有个独子——胡良,娃娃脑子灵光,什么东西都一学即会,老胡很早就让儿子学手艺。

(5)胡良学着老爹磨面、和面、拉面。揪起一拳头大的面,搓成匀粗的长条,再压平扁,用快力划上几条长口,一手抓起一头面,用大臂的匀力扯面,双臂翼张于胸,“啪”的一声合起面上下一抖,再拉。统共拉八次。完后用手托着面条,快速削去面头,左右一甩,把身子一仰,手里的面顺着就到了灶上的沸水里。然后伸双长筷,搅几下捞到一边盛高汤的瓷碗里。做好的面乍一瞧,就像是条条羊脂玉浸在汤里。胡良的手艺比他爹还要强一分。

(6)胡家面做起来又费时又费力,祖上说,烹小鲜如治大国,一日卖两顿,一顿 36 碗上等面,就保得胡记不衰。胡家祖宗规定的数量不光是为了讨个吉利,也是经过实践得来的,一个人不急不忙,一天顶好才能做出 72 碗上等面来。胡记面全在磨、和、拉三字里,一步也少不得,缺不得,减不得啊!

(7)祖宗的规矩,老胡从没坏过。一天 72 碗上等面,不多不少。

(8)这天晚上,胡良正和面,皱眉跟老胡说:“爸,咱家一天多做几碗,用厂里出的面粉,雇个人和面,改改老法子,就快了。我试过,那面模样一点儿不差,味道也不差太多。”

(9)“什么混话,那样的面还叫胡记吗?”老胡一听,气得拍了下桌子,“胡记面贵在每根都包含着厨子的心血,是花过心思的,这些可全藏在一步步流程规矩中,老祖宗的法子不能改啊!”

(10)“什么年代了,有胡氏这块招牌,老法子稍变有什么嘛!”胡良不服气。

(11)“这哪是变法子,这是砸牌子,招牌砸了,往后拿什么做生意?”

(12)胡良没听,在城中央偏东的地方开了家分店。

(13)往后老街人从城里回来,看着老胡:“小胡开了家分店哩,生意红红火火,一天卖几百碗,儿子赶上老子喽。”

(14)老胡不再笑了,只是愤愤抚手,频频叹气。

(15)有个城里谋生计的老街人有回点了碗胡记分店面,才吃了一口,就搁筷了,咂咂嘴:“不比老街的胡记呦,少了点儿筋道味儿。”周围正大快朵颐的食客皆惊奇。

(16)有好面的食客闻讯赶往老街。

(17)老街这边,胡良一走,店就留了老胡一人,老胡依然按规矩,一天 72 碗上等精面,不多不少。食客大呼:“极妙!”陶然于老街胡记。渐渐消息传开,胡良的生意淡了。大凡吃了城中胡记的,都来了老街,而吃了老街的,却再没回到城中胡记。胡良开始入不敷出了。

(18)胡良回了老街。

(19)老胡看见儿子,也不说话,只管做面。胡良吃了口老胡的面,想了想城中面馆的面,矮了头。

(20)胡良又开始做面了,一天 72 碗,跟他爹一样。胡记名声越传越远,一碗面是别家三四倍价钱,但小面馆生意仍然红火,有本地、外地,甚至还有别国的人。老街东头,胡记门外经常排长龙队。

(21)那年老胡病了,胡良在跟前,老胡说:“别说爸迂腐,不懂变通,爸咋不知道赚钱?爸守的不是老规矩,不是这胡记招牌,而是这面的品质味道。做生意不用好货,待时间久了,谁买你的账?要想做好生意,就得本本分分,不搞噱头。做面和做人、做事一样,得守好底线,脚踏实地,才能摘到星星揽到月亮。”胡良泪汪汪地听。

(22)“再去给老子做碗面吧!”

(23)胡良端着面回来,老胡捧在手里,对着光瞧了瞧,面条细若发丝,色泽细亮,挑起一筷子,吸上一口,面质轻柔,鲜香可口。老胡眯着眼,长嘘口气,“就是这个样。”随即倒在了一边,手中那碗却端端正正,滴汤不洒。

(选自《齐鲁晚报》2017-03-02,有删改)

(1).文章第(2)段有何作用?

答:

(2).赏析第(5)段画线句子的表达效果。

答:

(3).小说主要运用了对比手法,试举一例分析。

答:

(4).分析下面句子的含义。

老胡眯着眼,长嘘口气,“就是这个样。”

答:

9.阅读下面的散文,完成五个小题。

纪念傅雷

施蛰存

①1966 年 9 月 3 日,是傅雷和夫人朱梅馥离开这个世界的日子,今年今天,正是 20 周年纪念。这二十年过得好快,我还没有时间写一篇文章纪念他们。俗话说:“秀才人情纸半张。”我连这半张纸也没有献在老朋友灵前,人情之薄,可想而知。不过,真要纪念傅雷夫妇,半张纸毕竟不够,而洋洋大文却也写不出,于是拖延到今天。

②现在,我书架上有十五卷的《傅雷译文集》和两个版本的《傅雷家书》,都是傅敏寄赠的;还有两本旧版的《高老头》和《欧也妮·葛朗台》,是傅雷送给我的,有他的亲笔题字。我的照相册中有一张我的照片,是 1979 年 4 月 16 日在傅雷追悼会上,在赵超构送的花圈底下,沈仲章给我照的,衣襟上还有一朵黄花。这几年来,我就是默对这些东西,悼念傅雷。

③1939 年,我在昆明。在江小鹣的新居中,遇到滕固和傅雷。这是我和傅雷定交的开始。可是我和他见面聊天的机会,只有两次,不知怎么一回事,他和滕固吵翻了,一怒之下,回上海去了。这是我第一次领略到傅雷的“怒”。后来知道他的别号就叫“怒庵”,也就不以为奇。从此,和他谈话时,不能不提高警惕。

④1943 年,我从福建回沪省亲,在上海住了五个月,曾和周煦良一同到吕班路(今重庆南路)巴黎新村去看过傅雷,知道他息影孤岛,专心于翻译罗曼·罗兰。这一次认识了朱梅馥。也看见客堂里有一架钢琴,他的儿子傅聪坐在高凳上练琴。

⑤我和傅雷的友谊,只能说开始于解放以后。那时他已迁居江苏路安定坊,住的是宋春舫家的屋子。我住在邻近,转一个弯就到他家。五十年代初,他在译巴尔扎克,我在译伐佐夫、显克微支和尼克索。这样,我们就成为翻译外国文学的同道,因此,在这几年中,我常去他家里聊天,有时也借用他的各种辞典查几个字。

⑥可是,我不敢同他谈翻译技术,因为我们两人的翻译方法不很相同。一则因为他译的是法文著作,从原文译,我译的都是英文转译本,使用的译法根本不同。二则我主张翻译只要达意,我从英文本译,只能做到达英译本的意。英译本对原文本负责,我对英译本负责。傅雷则主张非但要达意,还要求传神。他屡次举过一个例。他说:莎士比亚的《哈姆雷特》第一场有一句“静得连一个老鼠的声音都没有”。但纪德的法文译本,这一句却是“静得连一只猫的声音都没有”。他说“这不是译错,这是达意,这也就是传神。”我说,依照你的观念,中文译本就应该译作“鸦雀无声”。他说“对”。我说:“不行,因为莎士比亚时代的英国话中不用猫或鸦雀来形容静。”

⑦傅雷有一本《国语大辞典》,书中有许多北方的成语。傅雷译到法文成语或俗话的时候,常常向这本辞典中去找合适的中国成语俗话。有时我去看他,他也会举出一句法文成语,问我有没有相当的中国成语。他这个办法,我也不以为然。我主张照原文原意译,宁可加个注,说明这个成语的意义相当于中国的某一句成语。当然,他也不以为然。

⑧1958 年,我们都成为第五类分子,不便来往,彼此就不相闻问。不过,有一段时候,朱梅馥和我老伴都被居委会动员出去办托儿所,她们俩倒是每天在一起,我因此便间接知道一些傅雷的情况。

⑨1961 年,大家都蒙恩摘除了“帽子”,可以有较多的行动自由,于是我又常去看他。他还在译书,而我已不干这一行了,那几年,我在热中于碑版文物,到他那里去,就谈字画古董。他给我看许多黄宾虹的画,极其赞赏,而我却又有不同意见。我以为黄宾虹晚年的画越来越像个“墨猪”了。这句话又使他“怒”起来,他批评我不懂中国画里的水墨笔法。

⑩1966 年八月下旬,我已经在里弄里被“示众”过了。想到傅雷,不知他这一次如何“怒”法,就在一个傍晚,踱到他门口去看看。只见他家门口贴满了大字报,门窗紧闭,真是“鸦雀无声”。我就踱了回家。大约在九月十日左右,才知道他们两夫妇已撒手西归,这是怒庵的最后一“怒”。

我知道傅雷的性情刚直,如一团干柴烈火,他因不堪凌辱,一怒而死,这是可以理解的,我和他虽然几乎处处不同,但我还是尊敬他。在那一年,朋友中像傅雷那样的毅然决然不自惜其生命的,还有好几个,我也都一律尊敬。不过,朱梅馥能同归于尽,这却是我想象不到的,伉俪之情,深到如此,恐怕是傅雷的感应。

傅雷逝世,其实我还没有了解傅雷。直到他的家书集出版,我才能更深一步的了解傅雷。他的家教如此之严,望子成龙的心情如此之热烈。他要把他的儿子塑造成符合于他的理想的人物。这种家庭教育是相当危险的,没有几个人能成功,然而傅雷成功了。

傅雷的性格,最突出的是他的刚直。在青年时候,他的刚直还近于狂妄。所以孔子说:“好刚不好学,其蔽也狂。”傅雷从昆明回来以后,在艺术的涵养,知识学问的累积之后,他才成为具有浩然之气的儒家之刚者,这种刚直的品德,在任何社会中,都是难得见到的,连孔子也说过:“吾未见刚者。”

傅雷之死,完成了他的崇高品德,今天我也不必说“愿你安息吧”,只愿他的刚劲,永远弥漫于知识分子中间。

(选自《施蛰存散文》,有删改)

(1).傅雷别号“怒庵”,文中三次写其“怒”,请分别概括“三怒”的主要内容。

(2).请赏析第⑩段中加点字的表达效果。

想到傅雷,不知他这一次如何“怒”法,就在一个傍晚,踱到他门口去看看。只见他家门口贴满了大字报,门窗紧闭,真是“鸦雀无声”。我就踱了回家。

(3). 文章最后一段文字蕴含了作者怎样的思想感情?

(4).结合选文和你读过的《傅雷家书》,简要说说傅雷是一个什么样的人 ?

(5).关于本文的语言特点,下列说法不正确的一项是( )

A.质朴无华

B.生动形象

C.言简意丰

D.饱含深情

答案

1 D

【解析】

A 项“行”是一个多音字,“行辈”的“行”应读háng;B 项“糜”应读méi;C 项“相”是一个多音字,“旺相”的“相”应读xiàng。

2 C

【解析】

C 项“维幕”应写为“帷幕”。

3 C

4 C

5

陶渊明寄托理想描绘世外桃源

【解析】

陶弘精热爱山水远离朝廷纷争;郦道元为注水经走遍大江南北;苏东坡追求旷达欣赏庭中月色。本题考察仿写对联。对联的书写,注意格式要求,结合题干所给的写作对象,言之有理即可。

6 (1)

滥

【解析】

本题考查错别字的辨析。解决此题的关键是平时善于积累,对于易错的字要善于总结。错别字,主要是因音同或形似而错,掌握这个易错点,仔细辨析各项中汉字,根据汉字的特点,结合词义字义辨析判断。粗制滥造,写文章或做东西马虎草率,只求数量,不顾质量,滥:过多,不加节制。

(2)

危

【解析】

正襟危坐:整一整衣服,端正地坐着。危坐:端正地坐着。

(3)

惶

【解析】

诚惶诚恐:非常小心谨慎以至达到害怕不安的程度。惶:害怕;恐:畏惧。

(4)

黯

【解析】

黯然失色:本指心怀不好,脸色难看。后多比喻相比之下很有差距,远远不如。黯然:心里不舒服、情绪低落的样子。

7 (1)

二。

(2)

(1)运输光纤非常艰难;(2)工作人员工作环境艰苦;(3)高海拨地区发电机电转换率低(高海拔地区发电困难)。

8 (1)

承接上文表现胡记面馆口碑好,引出下文对胡记面馆工艺精细的描写; 突出了老胡坚守规矩的形象特点;为后文写老胡反对破坏规矩做铺垫。

【解析】

本题考查段落作用的分析。解答此题一般从结构与内容两方面入手。从内容上看,这段表现了胡记面馆的数量有限,老胡对祖宗的规矩的遵守;从结构上看,引出下文胡良不遵守祖辈规矩的情节,推动故事情节的发展。

(2)

(1)运用一系列动词,详写拉面过程,表现了胡良手艺高超,做面工艺精细。(2)多用短句,简洁明快,表现了胡良动作干净利落,手艺精湛。

【解析】

本题考查句子的赏析。解答此题可以从人物动作描写来分析。句子主要描写了胡记面制作的过程,从一连串的动作可以看出,面的制作复杂,也正因此才会受到人们的欢迎。

(3)

(1)胡良开分店前期生意红火,后来入不敷出,回归传统后生意仍然红火,前后对比,使小说情节跌宕起伏,也凸显了主题。

(2)胡良破坏规矩经营失败,老胡坚守优良传统生意兴隆,两个人物形成对比,暗示了主题。

【解析】

本题考查写作手法的理解与分析。对比手法:是把具有明显差异、矛盾和对立的双方安排在一起,进行对照比较的表现手法,通过比较,突出事物的特点,更好地表现文章主题。文中的对比有:老胡对祖训的遵守与胡良对祖训的弃之不顾;食客对老胡与胡良面的夸赞;胡良在开分店前后的态度等,表现出做生意要厚道,要以真实的手艺来博得顾客的赞誉。

(4)

老胡对儿子的手艺感到欣慰;希望儿子守好底线做人,脚踏实地做事。

【解析】

本题考查句子含义的理解。题目所给的句子正是全文点明主旨的句子,从老胡对祖训的坚守,胡良生意的失败,可以知道这句话的含义是做生意就得守本分,要诚信。

9 (1)

第一怒:在昆明,和滕固吵翻,一怒回上海。

第二怒:在上海,和作者因对黄宾虹晚年画作意见不同而发怒。

第三怒:“文革”期间,因不堪凌辱,一怒而死。

(2)

“踱”,慢步行走的意思,运用动作描写,形象地写出了“我”既关心(担心)傅雷又因其性格刚直不敢靠近的矛盾心理。

(3)

文章最后一段文字蕴含了作者对傅雷崇高的敬意和深深的怀念,他希望傅雷刚直不屈,坚持真理的品德能在知识分子间传承。

(4)

傅雷是一个性情刚直(性格刚劲、刚直不屈)、教子严格、治学严谨、舐犊情深、坚持真理、工作专注、德艺双馨、人格高贵、热爱祖国的知识分子。

(5) B

第1页(共1 页)

一、单选题(共4小题;)

1.下列各组中加点字的注音全都正确的一项是( )

A.行辈(xíng) 絮叨(xù) 船橹(lǔ) 亢奋(kàng)

B.怠慢(dài) 烙印(lào) 糜子(mí) 伛偻(lǚ)

C.凫水(fú) 旺相(xiāng) 脑畔(pàn) 潺潺(chán)

D.竹篙(gāo) 晌午(shǎng) 油馍(mó) 挑剔(ti)

2.下面句子中有错别字的一项是( )

A.这十多个少年,委实没有一个不会凫水的。

B.容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。

C.这里不过是拉开了维幕的一角而已。

D.近些年来,骤然掀起一股长江考察热。

3.下列有关文学常识表述有错的一项是( )

A.《动物笑谈》选自《所罗门王的指环》一书。

B.《皇帝的新装》的体裁是童话,作者是丹麦人安徒生。

C.《伊索寓言》原是民间故事,后经人加工传世。

D.《吕氏春秋》又称《吕览》,先秦杂家代表著作。

4.下面有关文学常识的表述不正确的一项是( )

A.《骆驼祥子》一文围绕祥子的最大梦想,写他三起三落的人生经历,突出当时社会人民的苦难生活。

B.《说和做——记闻一多先生言行片段》不同于一般的人物传记,记叙了闻一多先生的主要事迹,表现了他的崇高品格,高度赞扬了他的革命精神。

C.鲁迅先生的《阿长与山海经》所追忆的保姆,是一个粗人,鲁迅抒写了对这位劳动妇女的厌恶之情。

D.《一棵小桃树》一文表达的情感非常丰富,其中含有感谢奶奶对小桃树的呵护,对自己人生的呵护。

二、填空题(共1小题;)

5.请从以下人物中选择一位,结合相关的课文内容对出下联。

陶渊明 郦道元 陶弘景 苏东坡

上联:郭沫若向往光明勾画天上街市,

下联: 。

三、复合题(共4小题;)

6.请用横线标出下列词语中的错别字,并在括号中订正。

(1).粗制烂造( )

(2).正襟威坐( )

(3).诚皇诚恐( )

(4).暗然失色( )

7.全球海拔最高的 5G 信号基站——珠峰海拔 6500 米处的中国移动 5G 基站于 4 月 30 日开通投入使用,5G 信号首次覆盖珠峰峰顶。阅读下面相关材料,回答下面两题。

材料一:从海拔 5300 米的珠峰大本营到 6500 米前进营地,共计需要铺设 25 公里的光缆,在需要被送往珠峰营地的通信设备和相应物件等之中,光纤是最具“分量”的。一盘 3 公里的光纤重达 700 Kg,25 公里的光纤重达 5.8 吨,全部要靠人工扛上去。高原环境下,运输一盘 3 公里的光缆往往需要 40 人同时肩扛。

材料二:我们之所以要克服重重困难,投入那么人力、物力在珠峰建立 5G 通讯网络,有两个主要目的,一是服务于珠峰的科考研究和坏境保护,二是服务科考人员及登山者的人身安全。其社会效益远远大于其经济效益。

材料三:高海拔地区缺氧,人很容易忘事。工作人员必须十分谨慎,避免接错线,做错线据,在零下二三十度接线头也是一种挑战。因为拧螺丝接线头,工作人员不能戴厚的羽绒手套,要戴比较轻薄一点的手套,只能在施工一段时间以后,重新戴上厚手套,把手暖和过来,再继续操作。

材样四:珠峰上的各种通讯器材的正常运转需要发电机提供足够的电能,下面是发电机电能转接率变化的数据表格。

海拔高度 一台 3000 瓦的发电机发出的电 电能转换率

1000 米以下 2800 瓦—3000 瓦 90%—100%

1000 米—3000 米 2200 瓦—2800 瓦 70%—90%

3000 米—5000 米 600 瓦—2200 瓦 20%—70%

5000 米—6500 米 300 瓦—600 瓦 10%—20%

(1).5G 信号覆盖珠峰峰顶,期间克服了太多我们想象不到的因难,以上材料中与遇到的困难无关的一项是材料

(2).请简要概括建设覆盖珠峰峰顶 5G 信号基站时遇到的困难。

8.阅读下面的文章,完成下列四小题。

胡记面馆

马苏玥

(1)胡记面馆,是小城东头最有名的面馆,胡家世代经营着小城老街偏东头的面馆子,靠着祖上流传下来的古法做面发家,子孙代代相传。用古法精心配制出来的面细润筋道、清新爽口,吃过的人没有不夸赞的。

(2)老街人看到这代胡记的掌勺兼老板老胡都笑嘻嘻地打招呼:“老胡,多做一碗吧,馋面喽。”老胡也笑:“三六九,年年有,祖宗的老规矩俺可不敢改了!饿饿吧,明天再来。”

(3)胡记面做起来可不容易!一年里下麦子的时候,挑熟好的麦捆回家,人推着石磨细细地磨,这样面粉老到细腻。面是在头天晚上和的,先把面用水一裹,搓成块块,再加碱醒面,碱要讲纯度,不能太杂。面要醒到苦里发甜,味不对就弃面重醒,醒好的面用湿布包着放一晚,第二天拉的时候,面就筋道,任人拉扭。这一步步说着简单,做起来复杂麻烦,可胡家人从来不嫌麻烦,因为,少或改了步骤,面就不如之前鲜嫩了。

(4)老胡有个独子——胡良,娃娃脑子灵光,什么东西都一学即会,老胡很早就让儿子学手艺。

(5)胡良学着老爹磨面、和面、拉面。揪起一拳头大的面,搓成匀粗的长条,再压平扁,用快力划上几条长口,一手抓起一头面,用大臂的匀力扯面,双臂翼张于胸,“啪”的一声合起面上下一抖,再拉。统共拉八次。完后用手托着面条,快速削去面头,左右一甩,把身子一仰,手里的面顺着就到了灶上的沸水里。然后伸双长筷,搅几下捞到一边盛高汤的瓷碗里。做好的面乍一瞧,就像是条条羊脂玉浸在汤里。胡良的手艺比他爹还要强一分。

(6)胡家面做起来又费时又费力,祖上说,烹小鲜如治大国,一日卖两顿,一顿 36 碗上等面,就保得胡记不衰。胡家祖宗规定的数量不光是为了讨个吉利,也是经过实践得来的,一个人不急不忙,一天顶好才能做出 72 碗上等面来。胡记面全在磨、和、拉三字里,一步也少不得,缺不得,减不得啊!

(7)祖宗的规矩,老胡从没坏过。一天 72 碗上等面,不多不少。

(8)这天晚上,胡良正和面,皱眉跟老胡说:“爸,咱家一天多做几碗,用厂里出的面粉,雇个人和面,改改老法子,就快了。我试过,那面模样一点儿不差,味道也不差太多。”

(9)“什么混话,那样的面还叫胡记吗?”老胡一听,气得拍了下桌子,“胡记面贵在每根都包含着厨子的心血,是花过心思的,这些可全藏在一步步流程规矩中,老祖宗的法子不能改啊!”

(10)“什么年代了,有胡氏这块招牌,老法子稍变有什么嘛!”胡良不服气。

(11)“这哪是变法子,这是砸牌子,招牌砸了,往后拿什么做生意?”

(12)胡良没听,在城中央偏东的地方开了家分店。

(13)往后老街人从城里回来,看着老胡:“小胡开了家分店哩,生意红红火火,一天卖几百碗,儿子赶上老子喽。”

(14)老胡不再笑了,只是愤愤抚手,频频叹气。

(15)有个城里谋生计的老街人有回点了碗胡记分店面,才吃了一口,就搁筷了,咂咂嘴:“不比老街的胡记呦,少了点儿筋道味儿。”周围正大快朵颐的食客皆惊奇。

(16)有好面的食客闻讯赶往老街。

(17)老街这边,胡良一走,店就留了老胡一人,老胡依然按规矩,一天 72 碗上等精面,不多不少。食客大呼:“极妙!”陶然于老街胡记。渐渐消息传开,胡良的生意淡了。大凡吃了城中胡记的,都来了老街,而吃了老街的,却再没回到城中胡记。胡良开始入不敷出了。

(18)胡良回了老街。

(19)老胡看见儿子,也不说话,只管做面。胡良吃了口老胡的面,想了想城中面馆的面,矮了头。

(20)胡良又开始做面了,一天 72 碗,跟他爹一样。胡记名声越传越远,一碗面是别家三四倍价钱,但小面馆生意仍然红火,有本地、外地,甚至还有别国的人。老街东头,胡记门外经常排长龙队。

(21)那年老胡病了,胡良在跟前,老胡说:“别说爸迂腐,不懂变通,爸咋不知道赚钱?爸守的不是老规矩,不是这胡记招牌,而是这面的品质味道。做生意不用好货,待时间久了,谁买你的账?要想做好生意,就得本本分分,不搞噱头。做面和做人、做事一样,得守好底线,脚踏实地,才能摘到星星揽到月亮。”胡良泪汪汪地听。

(22)“再去给老子做碗面吧!”

(23)胡良端着面回来,老胡捧在手里,对着光瞧了瞧,面条细若发丝,色泽细亮,挑起一筷子,吸上一口,面质轻柔,鲜香可口。老胡眯着眼,长嘘口气,“就是这个样。”随即倒在了一边,手中那碗却端端正正,滴汤不洒。

(选自《齐鲁晚报》2017-03-02,有删改)

(1).文章第(2)段有何作用?

答:

(2).赏析第(5)段画线句子的表达效果。

答:

(3).小说主要运用了对比手法,试举一例分析。

答:

(4).分析下面句子的含义。

老胡眯着眼,长嘘口气,“就是这个样。”

答:

9.阅读下面的散文,完成五个小题。

纪念傅雷

施蛰存

①1966 年 9 月 3 日,是傅雷和夫人朱梅馥离开这个世界的日子,今年今天,正是 20 周年纪念。这二十年过得好快,我还没有时间写一篇文章纪念他们。俗话说:“秀才人情纸半张。”我连这半张纸也没有献在老朋友灵前,人情之薄,可想而知。不过,真要纪念傅雷夫妇,半张纸毕竟不够,而洋洋大文却也写不出,于是拖延到今天。

②现在,我书架上有十五卷的《傅雷译文集》和两个版本的《傅雷家书》,都是傅敏寄赠的;还有两本旧版的《高老头》和《欧也妮·葛朗台》,是傅雷送给我的,有他的亲笔题字。我的照相册中有一张我的照片,是 1979 年 4 月 16 日在傅雷追悼会上,在赵超构送的花圈底下,沈仲章给我照的,衣襟上还有一朵黄花。这几年来,我就是默对这些东西,悼念傅雷。

③1939 年,我在昆明。在江小鹣的新居中,遇到滕固和傅雷。这是我和傅雷定交的开始。可是我和他见面聊天的机会,只有两次,不知怎么一回事,他和滕固吵翻了,一怒之下,回上海去了。这是我第一次领略到傅雷的“怒”。后来知道他的别号就叫“怒庵”,也就不以为奇。从此,和他谈话时,不能不提高警惕。

④1943 年,我从福建回沪省亲,在上海住了五个月,曾和周煦良一同到吕班路(今重庆南路)巴黎新村去看过傅雷,知道他息影孤岛,专心于翻译罗曼·罗兰。这一次认识了朱梅馥。也看见客堂里有一架钢琴,他的儿子傅聪坐在高凳上练琴。

⑤我和傅雷的友谊,只能说开始于解放以后。那时他已迁居江苏路安定坊,住的是宋春舫家的屋子。我住在邻近,转一个弯就到他家。五十年代初,他在译巴尔扎克,我在译伐佐夫、显克微支和尼克索。这样,我们就成为翻译外国文学的同道,因此,在这几年中,我常去他家里聊天,有时也借用他的各种辞典查几个字。

⑥可是,我不敢同他谈翻译技术,因为我们两人的翻译方法不很相同。一则因为他译的是法文著作,从原文译,我译的都是英文转译本,使用的译法根本不同。二则我主张翻译只要达意,我从英文本译,只能做到达英译本的意。英译本对原文本负责,我对英译本负责。傅雷则主张非但要达意,还要求传神。他屡次举过一个例。他说:莎士比亚的《哈姆雷特》第一场有一句“静得连一个老鼠的声音都没有”。但纪德的法文译本,这一句却是“静得连一只猫的声音都没有”。他说“这不是译错,这是达意,这也就是传神。”我说,依照你的观念,中文译本就应该译作“鸦雀无声”。他说“对”。我说:“不行,因为莎士比亚时代的英国话中不用猫或鸦雀来形容静。”

⑦傅雷有一本《国语大辞典》,书中有许多北方的成语。傅雷译到法文成语或俗话的时候,常常向这本辞典中去找合适的中国成语俗话。有时我去看他,他也会举出一句法文成语,问我有没有相当的中国成语。他这个办法,我也不以为然。我主张照原文原意译,宁可加个注,说明这个成语的意义相当于中国的某一句成语。当然,他也不以为然。

⑧1958 年,我们都成为第五类分子,不便来往,彼此就不相闻问。不过,有一段时候,朱梅馥和我老伴都被居委会动员出去办托儿所,她们俩倒是每天在一起,我因此便间接知道一些傅雷的情况。

⑨1961 年,大家都蒙恩摘除了“帽子”,可以有较多的行动自由,于是我又常去看他。他还在译书,而我已不干这一行了,那几年,我在热中于碑版文物,到他那里去,就谈字画古董。他给我看许多黄宾虹的画,极其赞赏,而我却又有不同意见。我以为黄宾虹晚年的画越来越像个“墨猪”了。这句话又使他“怒”起来,他批评我不懂中国画里的水墨笔法。

⑩1966 年八月下旬,我已经在里弄里被“示众”过了。想到傅雷,不知他这一次如何“怒”法,就在一个傍晚,踱到他门口去看看。只见他家门口贴满了大字报,门窗紧闭,真是“鸦雀无声”。我就踱了回家。大约在九月十日左右,才知道他们两夫妇已撒手西归,这是怒庵的最后一“怒”。

我知道傅雷的性情刚直,如一团干柴烈火,他因不堪凌辱,一怒而死,这是可以理解的,我和他虽然几乎处处不同,但我还是尊敬他。在那一年,朋友中像傅雷那样的毅然决然不自惜其生命的,还有好几个,我也都一律尊敬。不过,朱梅馥能同归于尽,这却是我想象不到的,伉俪之情,深到如此,恐怕是傅雷的感应。

傅雷逝世,其实我还没有了解傅雷。直到他的家书集出版,我才能更深一步的了解傅雷。他的家教如此之严,望子成龙的心情如此之热烈。他要把他的儿子塑造成符合于他的理想的人物。这种家庭教育是相当危险的,没有几个人能成功,然而傅雷成功了。

傅雷的性格,最突出的是他的刚直。在青年时候,他的刚直还近于狂妄。所以孔子说:“好刚不好学,其蔽也狂。”傅雷从昆明回来以后,在艺术的涵养,知识学问的累积之后,他才成为具有浩然之气的儒家之刚者,这种刚直的品德,在任何社会中,都是难得见到的,连孔子也说过:“吾未见刚者。”

傅雷之死,完成了他的崇高品德,今天我也不必说“愿你安息吧”,只愿他的刚劲,永远弥漫于知识分子中间。

(选自《施蛰存散文》,有删改)

(1).傅雷别号“怒庵”,文中三次写其“怒”,请分别概括“三怒”的主要内容。

(2).请赏析第⑩段中加点字的表达效果。

想到傅雷,不知他这一次如何“怒”法,就在一个傍晚,踱到他门口去看看。只见他家门口贴满了大字报,门窗紧闭,真是“鸦雀无声”。我就踱了回家。

(3). 文章最后一段文字蕴含了作者怎样的思想感情?

(4).结合选文和你读过的《傅雷家书》,简要说说傅雷是一个什么样的人 ?

(5).关于本文的语言特点,下列说法不正确的一项是( )

A.质朴无华

B.生动形象

C.言简意丰

D.饱含深情

答案

1 D

【解析】

A 项“行”是一个多音字,“行辈”的“行”应读háng;B 项“糜”应读méi;C 项“相”是一个多音字,“旺相”的“相”应读xiàng。

2 C

【解析】

C 项“维幕”应写为“帷幕”。

3 C

4 C

5

陶渊明寄托理想描绘世外桃源

【解析】

陶弘精热爱山水远离朝廷纷争;郦道元为注水经走遍大江南北;苏东坡追求旷达欣赏庭中月色。本题考察仿写对联。对联的书写,注意格式要求,结合题干所给的写作对象,言之有理即可。

6 (1)

滥

【解析】

本题考查错别字的辨析。解决此题的关键是平时善于积累,对于易错的字要善于总结。错别字,主要是因音同或形似而错,掌握这个易错点,仔细辨析各项中汉字,根据汉字的特点,结合词义字义辨析判断。粗制滥造,写文章或做东西马虎草率,只求数量,不顾质量,滥:过多,不加节制。

(2)

危

【解析】

正襟危坐:整一整衣服,端正地坐着。危坐:端正地坐着。

(3)

惶

【解析】

诚惶诚恐:非常小心谨慎以至达到害怕不安的程度。惶:害怕;恐:畏惧。

(4)

黯

【解析】

黯然失色:本指心怀不好,脸色难看。后多比喻相比之下很有差距,远远不如。黯然:心里不舒服、情绪低落的样子。

7 (1)

二。

(2)

(1)运输光纤非常艰难;(2)工作人员工作环境艰苦;(3)高海拨地区发电机电转换率低(高海拔地区发电困难)。

8 (1)

承接上文表现胡记面馆口碑好,引出下文对胡记面馆工艺精细的描写; 突出了老胡坚守规矩的形象特点;为后文写老胡反对破坏规矩做铺垫。

【解析】

本题考查段落作用的分析。解答此题一般从结构与内容两方面入手。从内容上看,这段表现了胡记面馆的数量有限,老胡对祖宗的规矩的遵守;从结构上看,引出下文胡良不遵守祖辈规矩的情节,推动故事情节的发展。

(2)

(1)运用一系列动词,详写拉面过程,表现了胡良手艺高超,做面工艺精细。(2)多用短句,简洁明快,表现了胡良动作干净利落,手艺精湛。

【解析】

本题考查句子的赏析。解答此题可以从人物动作描写来分析。句子主要描写了胡记面制作的过程,从一连串的动作可以看出,面的制作复杂,也正因此才会受到人们的欢迎。

(3)

(1)胡良开分店前期生意红火,后来入不敷出,回归传统后生意仍然红火,前后对比,使小说情节跌宕起伏,也凸显了主题。

(2)胡良破坏规矩经营失败,老胡坚守优良传统生意兴隆,两个人物形成对比,暗示了主题。

【解析】

本题考查写作手法的理解与分析。对比手法:是把具有明显差异、矛盾和对立的双方安排在一起,进行对照比较的表现手法,通过比较,突出事物的特点,更好地表现文章主题。文中的对比有:老胡对祖训的遵守与胡良对祖训的弃之不顾;食客对老胡与胡良面的夸赞;胡良在开分店前后的态度等,表现出做生意要厚道,要以真实的手艺来博得顾客的赞誉。

(4)

老胡对儿子的手艺感到欣慰;希望儿子守好底线做人,脚踏实地做事。

【解析】

本题考查句子含义的理解。题目所给的句子正是全文点明主旨的句子,从老胡对祖训的坚守,胡良生意的失败,可以知道这句话的含义是做生意就得守本分,要诚信。

9 (1)

第一怒:在昆明,和滕固吵翻,一怒回上海。

第二怒:在上海,和作者因对黄宾虹晚年画作意见不同而发怒。

第三怒:“文革”期间,因不堪凌辱,一怒而死。

(2)

“踱”,慢步行走的意思,运用动作描写,形象地写出了“我”既关心(担心)傅雷又因其性格刚直不敢靠近的矛盾心理。

(3)

文章最后一段文字蕴含了作者对傅雷崇高的敬意和深深的怀念,他希望傅雷刚直不屈,坚持真理的品德能在知识分子间传承。

(4)

傅雷是一个性情刚直(性格刚劲、刚直不屈)、教子严格、治学严谨、舐犊情深、坚持真理、工作专注、德艺双馨、人格高贵、热爱祖国的知识分子。

(5) B

第1页(共1 页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读